2009年08月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

選挙が終わって

衆議院議員総選挙の結果は、事前調査にもとづく大方の予想どおり、民主党の大勝利となった。小泉政権以後、3代つづいたアホのような政権交替は国民を舐め切ったものだっただけに、国民もそこまでバカにされる必要はないと悟ったのであろう。国政が、一握りのモサによる私利私欲がからんだ前近代的なものではないはずだと、切り捨てられて日々の生活に困窮する人々が立ち上がったのだと見てもよいのではないか。 しかしそれだけに、勝利したとはいえ民主党は、今後の政策とその結果如何で、国民の意に応えられなければ二度と立ち上がれないであろう重大な責務を負ったことになろう。いままでのように自民公明連立与党に反対していれば済んだとはゆくまい。つまりこれまでの民主党の提議には、実質的で明確な政策が欠けていたと見るのは、はたして私だけであろうか。民主党創立者たちのルーツが自民党であることを誰も忘れてはいない。 概して日本の政治家の言葉は、内容がない。誰が言っても同じなのだ。たとえば、「健全で幸福な国民生活をめざす」などと言うのは全然政治的とはいえない。そんなことは言うまでもないからだ。言われるまでもないからだ。それをめざすために「何を」「どうする」、そして最も肝心なのは「どのような方法で」と具体的に言わなければならない。「どのような方法で(How)」を支えるのは税金である。国民一人一人の財布に手をつっこむのだから、慎重さと、よくよくの説明が必要なのだ。 政治演説とは口当りのよい御題目やゴタクをならべることではない。行動理論と行動を実質的に説明することである。 こんなふうに子供に説くように述べなければならないほど、日本の政治言語は空虚だ。 選挙公示以来、各候補者の宣伝カーが朝から夕方までにぎわしく走りまわっていたが、大声でがなりたてていることといえば、まるで大差がない。「みなさまのために一生懸命働きます」だってさ。そんなことアッタリマエだ。国民は国会議員に無駄飯を食わせるつもりはない。が、とにかくこんな政治とは無縁の演説でこれまでは罷り通ってきたのだ。 この選挙によって本当に日本が変わってゆくとしたら、その場かぎりの御機嫌取りや小泉元首相おとくいの劇場型政治(パフォーマンス)ではなく---そうしたことに拍手喝采をする人がいることは事実だが---底辺がどんどん広がっている日本の実体を透徹した視線で汲み上げる政策を打ち出す以外にはありえないだろう。国力とはそういうものだ。社会格差とは決して埋まるものではないが、その格差があまりにも広がり過ぎた社会は、実質的には破綻していると見てよい。私たちはすでに他国にその例をもっている。そしてそれはまったく他人事ではないであろう。------------------------------- 台風11号が関東・東北方面に接近しているという。東京も昼近くになって次第に雨が強くなっている。 午後から夕方にかけて外出の予定があるが、キャンセルすべきかどうかぎりぎりまで迷っている。 わがやの5匹の猫たちは、気配を察して、ふたつの椅子にわかれて身をよせあって寝ている。

Aug 31, 2009

コメント(0)

-

マンガのような

きびしい残暑なのだが、ときおり吹く風のなかに秋の気配がある。道行く私の目の前をアキアカネが飛行する。その先の庭先にススキが穂状の花を咲かせて光っていた。あちこちに百日紅(サルスベリ)が咲いて、どこの庭でもそれが唯一の彩りだ。 おかしなマンガのような光景を見た。 とあるコーヒーショップ。テラスの椅子に中年のやや肥満ぎみの男性が、股をひろげて(たぶん閉じられないのだろうが)椅子に沈みこむように座り、アイスコーヒーを飲んでいた。その男の肥った腹の上に、なんと、これも肥満した猫が主人同様に腹を出し股をひろげてノッかっていたのだ。 私は最初、ぬいぐるみの猫だと思った。イイ年をした男が、ぬいぐるみを抱いて午後のコーヒータイムとは、いやはや・・・と。 ところが横を通り過ぎようとした私の姿を追って、ぬいぐるみが胴体にめりこんだ首をゆっくり動かしたのだ。エッ?と、私は一瞬歩みを止め、まじまじとこの一組のメタボリックを見た。「おやおや、可愛いですね」とかなんとか言って。だって、悪いでしょ? 中年男は、「どうだ、可愛いだろう!」というような顔でアイスコーヒーのストローを啜った。 よく見ると、男の腹と猫の背中のあいだにハンカチのようなものでクッションを当てている。そうしなければメタボ猫はひっくりかえってしまうわけだ。クッションがあるおかげで、たぶんもともと動くのが苦手な猫は、相撲取りのひなたぼっこのように主人の肥った腹の上で、腹を出し股をひろげて、道行く人をながめることができるのだった。 世の中には変わった人がいるけれど・・・、まあ、おしあわせに!

Aug 28, 2009

コメント(3)

-

黒い稲妻の死

アルペン・スキーヤーのトニー・ザイラー氏が24日に亡くなったのだそうだ。1956年の冬期オリンピック(イタリア、コルティナダンペッツ)でアルペンスキー史上初の3冠に輝いたオーストリア選手。その男性的な美貌で大変な人気になり、映画にも出演して日本でもトニー・ザイラー・ブームを巻き起こした。 黒ずくめのウェアーで白銀にシュプールを描く姿から〈黒い稲妻〉と呼ばれた。それは映画出演第1作のタイトルにもなっている(『黒い稲妻』1958年、西独、ハンス・グリム監督、クラウス・ロイテンフェルト撮影)。翌年の第2作『白銀は招くよ』では主題歌も歌い、日本では井田誠一氏の訳詞で大ヒットした。 処女雪ひかる、ひかる 冬山呼ぶよ、呼ぶよ ヤァ! ヤッホウ! ヤァ! ヤッホウ! こだまがこたえるよ なんだか今日はいいことが ありそうな気がするよ すてきな恋の前ぶれか カモシカとんでゆく 燃える火のようなヤッケ ヤァ! 恋のシュプール ヤッホウ! (以下略) 映画『黒い稲妻』が公開されたとき、私は13歳で中学1年生。このブログで何度も書いてきたが、親許を離れて当初は会津若松市にあった父の会社の子弟のための学生寮に入っていた。本来は高校生寮だったが特別に入寮した。映画好きのCさんが、さっそく『黒い稲妻』を観てきて私に話してきかせた。そして一時、トニー・ザイラーの話題でもちきりになったものだ。しかし記憶をたどると、私自身がこの映画を観たのはもうすこし後だったような気がする。『白銀は招くよ』のほうも、映画より先に日本語の歌のほうをおぼえた。これはいまでも歌える。歌というものの不思議で、いちど憶えてしまうと何十年と忘れずにいるものだ。 これらの映画は名作とは言えないにしろ(註)、当時、日本人は気軽に海外旅行ができる時代ではなかったので、ヨーロッパ・アルプスの雄大な白銀世界を美女たちをひきつれて滑降するまさに黒い稲妻に、私たち少年や若者たちは、夢見るように憧れたのだった。 今朝、新聞を開いたとたんに目にはいってきた死亡記事に、昔のことを思い出し、トニー・ザイラー氏を追悼する。【註】アルペン・スキーの滑降を撮影した技術に関しては、その後の映画、たとえば007シリーズの中の『女王陛下の007』や、『シャレード』などに、おおきく影響していると言ってよいだろう。スポーツやスピードは、それを撮影する技術のみならず編集も含めて、まさに映画的なことなのだった。

Aug 26, 2009

コメント(0)

-

猫の踊り

用事をすませて建物を出ると、玄関前のロータリーが濡れていた。中にいた1時間ばかりの間に雨が降ったらしい。雨雲が空をおおっている。遠くで雷鳴がとどろいた。 車に乗込んだとたんに再びザーッと大粒の雨がおちてきた。人々があわてて近くのビルのちょうど二階がテラスのように張り出してプロムナードになっているその下に駆け込む。10人ばかり。そして上のプロムナードからも10人ほどが顔をだす。みな口を半開きにして空をながめる。空から何か得体の知れないモノがやってくるのを目撃したかのように、棒杙のように立ちすくんでいるのだった。 たまたま20人ほどが全員まったく同じように同じ方向を見上げていたので、車窓から見ていた私はギョッとする奇妙な感覚にとらわれ、しかしまた、可笑しさがこみあげてきた。 私の行手の空は、ぽっかり穴があいたように明るんでいた。 あの下まで行けば晴れるにちがいない。 車を走らせて通り雨のようにやりすごし、・・・案の定、行手の路面は乾いていて、そこはもう我が町であった。 閑話休題 きょう初めて見たTV・CMで、猫が立ち上がって踊っていた。もちろん作り物、CGによる合成であるが、猫が踊るということでふと思い出したことがある。 我家は猫が5匹いるけれど、この子たちは30年前から代々の子孫たちで、みな我家で生まれ育った。それ以前は私が小学校1,2年までさかのぼる。そのころ私はしばしば母から「猫を踊らせてはいけない」と言われたものだ。夜中にこっそり練習するからだそうだ。 練習したっていいじゃないか、と私は思ったが、一応母のいうことをきいた。まあ、母の見ていないときにたまに、前脚を持って立ち上げ「それ、ヨイヨイヨイトナ」などと踊らせたのだったが。 しかし心のどこかに母の言うことも尤もだと思う気持もあった。 その当時、昭和30年ごろ、日本映画はやたらと怪猫映画がつくられていた。私もそれらを見ていた。入江たか子が主演で、彼女は黒澤明の『椿三十郎』でおっとりした奥方を演じているので、今の若い人も御存知だろう。彼女は黒澤の監督第2作目の『一番美しく』に寮母役で出演していた。黒澤明はこの作品の主演女優矢口陽子と結婚しているので、何かと思い出多いのだろう。入江たか子は後に「化け猫女優」というレッテルをはられて、『椿三十郎』に出演した当時は映画界を引退したも同然だったのだ。 『有馬猫騒動』だとか『鍋島猫騒動』。陰謀によって惨殺された主人の飼い猫が、復讐のために、夜な夜な敵方の御殿女中をあられもない姿で大車輪のごとく回転させたり踊らせたりするのだ。・・・いまなら面白がるところだが、子供のころはそうはいかない。家族みんなでそんな映画を観に行き、夜になって帰宅すると、我家の飼い猫が玄関に三つ指ついて迎えにでているというわけだ。怖いよ~~~である。 猫を踊らせてはいけない、というのは母の考えだったのか、それとも古い言い伝えがあるのか。 もし、古い言い伝えなのだとしたら、現在ではもう誰もそんなことに頓着しなくなったわけだろう。TV・CMがそのことを証明している。「怖いよ~」の感覚から、「かわいい!」の感覚に180度転換したわけである。

Aug 24, 2009

コメント(0)

-

蝉には蝉の花には花の都合あり

甲州街道(国道20号)を車で走っていると、ほとんど絶間なく蝉の鳴声に街中がつつまれていることに否応なく気付く。それは激しく往来する自動車の騒音を圧倒するほどである。 先日7月29日の記事に、「ことしは沸き上がるような蝉の声がない」と書いた。それに同意するコメントも頂戴した。・・・ところが、そう書いたとたんに、翌日あたりから打ち寄せる怒濤のように蝉が鳴き出した。ほんの一日二日のちがいとはいえ、彼等蝉には蝉のつごうがあるのだと知った。 車のなかで聞く蝉時雨は、その猛烈なかまびすしさにおいて、子供のころに山の中で暮らしていた私の記憶にもない。ミンミンゼミが主音だが、クマゼミのシャーシャーという声もあり、ニイニイゼミであろうジージージーという声もある。カナカナカナと鳴くのはヒグラシ。オーシツクツク、オーシツクツクというのはツクツクボウシである。街路樹や庭木のなかに、その青々と茂った葉叢をゆするように鳴きながら、蝉たちはいったい何百万匹いるのやら。 あまりの騒音に呆然としながら、みょうなことを考えてしまう。こんなに大勢のオスたちの求愛の合唱のなかじゃ、メスたちはいいかげん嫌になってしまわないかしら? それでも気に入ったオスをさがしあてて一瞬の交尾に命を燃やすのかしら? ・・・そうなんでしょうなー。えらいもんです。 というわけで、彼等の猛烈に精力的な恋愛に対して、まるで返歌のような一句を。 すげなきはのうぜんかずら触るれば閉ず 青穹 橙赤色の大振りな美しい花を、いまは盛りと咲かせているノウゼンカズラ(凌霄花)。妖しい執念のように他物にからみつく。しかし、この花、手をのべて触れるやたちまち花を閉じてしまう。

Aug 23, 2009

コメント(3)

-

インクの価格高過ぎやしないか?

一日中仕事場にとじこもり。 必要があって、私の油彩画を撮影したポジフィルムからA4サイズ100部の高解像度プリントをつくっている。一点一点スキャニングしてからなので、なかなか捗らない。プリンターのインクの減りだけは猛スピードだ。A4サイズを約40~50枚プリントすると新しいタンクと交換しなければならない。それにしてもプリンター用のインクの価格って高過ぎやしないか? 仕事はまだ終わらない。明日も一日中モニターと睨めっこだ。

Aug 21, 2009

コメント(2)

-

松本清張の眼光

ことしは作家松本清張の生誕100年なのだそうだ。松本清張記念館のある北九州市をはじめ各種マスコミが、さまざまな記念企画を実現している。 私が最初に読んだ松本清張作品は『点と線』で、1958年13歳のとき。この年に映画化されてそれも観ているが、映画と小説どちらが先だったかは忘れてしまった。たぶん映画が先だったような気がする。 映画のシーンは、いまだに蘇ってくるほど鮮明だ。当時私はすでに親許を離れて、学校があった会津若松市に単身で住んでいたので、この映画を観るために一泊の帰宅をしたにちがいない。映写室を備えた八総鉱山小学校の体育館が、月に一度か二度、土曜の夜に映画館になる習いだった。私が観たいと思うような映画を母は前もって手紙で知らせてくれたので、『点と線』も母からの知らせがあったのだろう。 私がいなくなった家に従姉が同居するようになり、彼女が『黄色い風土』(1959)を持っていて、それを借りて読んだことも思い出す。 そして1960年には、やはり映画化された『ゼロの焦点』を観ている。 というわけで日本の推理小説に新風をもたらした作家の作品を、それと知らずに私は早くから読んでいた。しかしそこに描かれた人間性や小説の味わいというようなことを、何か地を這いずり掻きむしるような異様な生をすさまじい憎悪と復讐のエネルギーとともに理解するようになるのはずっと後になってからだ。 いま、私が日本短篇小説集成のようなものを編むとしたら、松本清張の『雨』を入れる。短篇なので解説は控えるが、復讐の心理を連歌に託すという趣向にのっとって、この小説を雨つながりで永井龍男『青梅雨』とならべてみたい。 私は松本清張氏ご本人をただ一度御見かけしている。 私がまだ学生で杉並に住んでいたころ、1968年前後だったはずだ。マスコミの報道によればちょうど氏がベトナム取材旅行から帰国した直後ということになる。この取材旅行が『ハノイで見たこと ― 北ベトナム報告と日記』として朝日新聞社から刊行されたのは1968年だ。 ある日のこと、西荻窪駅から高井戸へ向う通りで信号待ちをしていたのが松本清張であることはすぐに分った。私はちょうど向側にいて信号待ちしていたのだ。通りは一瞬の空白のように、他に通行人はいなかった。氏は右手に西荻の名店「こけし屋」の洋菓子の包をさげていた。信号はすぐに変わり、氏はあのギョロリとした目を一層鋭くし、左右をキッと睨み、足早に高井戸方面へむかった。高井戸にお住いだったから帰宅途中だったのだろう。 ただそれだけの話なのだが、この擦れ違いが私の記憶から消えずに残っているのは、そのときの松本清張氏の鋭い眼光と身のこなしが、まるで映画の刑事か誰かに付け狙われている人物のようで、私は、「すばらしい!」と内心で歓声をあげると同時に、すこしばかり微笑が浮かんできたからである。 ところで私の末の弟は国学院久我山高校で松本清張氏の御子息の生徒だった。弟は先生を高井戸の御自宅に訪問していて、清張氏本人には会っていないものの、その家庭内でのお声は聴いていた。氏は居間のほうでテレビのスポーツ番組を御覧になっていて、歓声をあげながら客間で弟の相手をしていた御子息をお呼びになった。弟は帰宅してから笑いを噛み締めながら、「松本清張さんって、とっても無邪気で子煩悩だよ」と、私に聞かせたのだった。・・・それはマスコミで多くの人が畏怖をもって語る巨人松本清張の知られざる一面なのではなかったか。

Aug 19, 2009

コメント(0)

-

暑い一日のはじまり

早朝からの一仕事、ただいま8時半、ちょっと休憩である。蝉の声が四方八方から波のように押し寄せてきた。 きょうもまた暑くなるらし法師蝉 青穹

Aug 19, 2009

コメント(0)

-

挿画としての偽の戦場写真

前回の日記で、18年前にブック・イラストレーションとして制作した、現実には存在しない戦場の偽写真30点について述べ、そのなかの最後の1点を掲載して御覧にいれた。それらは細部にいたるまで巧妙に構成して光景や風景をつくりあげ、レタッチを加えたコラージュなのだが、じつはこれにはヒントがあった。 戦時中に、軍事施設や航空機等の兵器の機密保持や対敵宣伝工作のために、当時公開された写真は巧妙に修整されていた。戦闘機に装備されていた機関銃が消去されたり、飛行場に駐機する機影や軍港に居並ぶ潜水艦を実際の保有数より何倍も多くした写真である。 写真修整技術はエア・ブラシなどを用いたみごとなもので、専門的な眼力をもっても見抜くことはむずかしい。 このような技術は、戦後日本の印刷技術や宣伝美術発展のいわばルーツになっていることは意外に知られていないのではあるまいか。 太平洋戦争時代の日本の戦闘機や戦車、あるいは軍艦等の精密なレンダリングをするイラストレーターや、プラモデル製作者は、正確を期そうと思えば、その写真資料がほとんど皆無にちかいことに呆然とした経験があるにちがいない。存在したとしても、さきに述べたように、戦闘機の機銃が消され無線アンテナが消されているというわけだ。 こうした写真修整は何も日本の軍政下だけのことではない。旧ソ連などでは政府首脳の集合写真から失墜した人物が消されることは少なく無かった。資料としてはそのような裏面の工作を見抜く必要があり、それによって歴史の真実がうかびあがる「史料」となる。 日本語では写真とは「真」を「写す」という理解をふくんでいる。しかし、修整写真・偽写真はそれを心理的な盲点として突いているわけだ。 いやいや、戦略写真ばかりではない。映画の発展も、この人間心理の盲点を突くことで成立している。幽霊映画や忍術映画のトリック撮影の発見はいうをまたず、エイゼンシュタイン監督によるモンタジュー技法の発見も、われわれが写真を見るということの意味を問いかけている。 ドキュメンタリー映画やテレビにおけるいわゆる「ヤラセ」の問題も、「真」を「写す」ということに対する心理的な不検証の盲点を利用(悪用)しているのだ。昔なら御見合い写真の修整も、まあ、悪気のないダマシのテクニック。 現代のデジタル写真は、そうしたことが誰でもいとも簡単にできる。逆説でもなんでもないのだが、「真」を「写す」のはきわめてむずかしい。それが一層困難になったということだろうか。 ともかくそのようなことを私はヒントにして、編集者の意図に応えて従軍カメラマンが撮影したような、現実には存在しない戦闘の偽写真をつくったのだった。 きょうここに更に数点を掲載しようと準備したのだが、本とちがってインターネットでの画像は誤解もひろがりがありそうなので、以下の3点のみを御覧にいれることにする。ブック・イラストレーションとしての一つの試みだったということで。山田維史《ブック・イラストレーション》フォト・コラージュに加筆 1991.5Tadami Yamada "Illustrations for a Book" Photo collage, May 1991

Aug 17, 2009

コメント(0)

-

私は不戦主義者

私は太平洋戦争終結のちょうど3ヶ月前に生まれ、戦後とともに64年を生きてきた。私の名前は両親の平和希求と歴史が改まるようにという切なる願いがこめられている。そのせいでもあるまいが、赤ん坊の私は暗いところが大嫌いで、そのため母は空襲の最中に防空壕に逃げ込むことができなかったという。その母は現在90歳、このごろは頻繁に昔の夢を見るようで、先日も、私をおぶって銀色に輝くグラマン機の来襲を見あげている夢をみたと言っていた。その事実を私は昨年の敗戦記念日に「壕厭う吾を背負いてグラマンの機影かぞえおりあの夏の母」と歌に詠んだ。 私が平和を希求するのは当然のことで、もはや義務である。私の心身は不戦主義者のそれなのだ。 さて、ここ数日間、きょうの64回目の敗戦記念日をめざして《戦争の肖像》を連作してきた。その一応の締めくくりとして、18年前に制作した新人物往来社刊「別冊歴読戦記シリーズ・日本帝国最後の日」のためのフォト・コラージュ30点のなかから、一番最後の作品を掲載して御覧いただく。この30点の作品は、「戦場で撮影した写真のように」という編集者からの依頼に応えて、実際には無い「現場写真」をつくったのである。私は内心で「フォトフェイク;photofake」と言った。しかし、読者、とくに若い読者が真実と誤解しないとも限らないので、最後にネタバラシをするとともに、無惨に死んでいった230万の兵士へのせめてもの追悼とした。山田維史《230万の死せる兵士に捧げる》フォト・コラージュ、1991.5Tadami Yamada "An Offering to 2,300,000 Japanese Soldiers Who Died in The Second World War" Photo collage, May 1991: An illustration for a book. 以下に、昨年「63回目の敗戦記念日に」と題して詠んだ40首を再び掲載します。 壕厭う吾を背負いてグラマンの 機影かぞえおりあの夏の母 乳飲み子の吾をくるみし綿蒲団 機銃掃射の弾貫通せざれよと 乳飲み子の腹満たさんと吾が母は わずかな米を研ぎし水啜る 流れ藻を集めて急ぐ家路なり 空見上げれば戦闘機の行く 初の子の吾に名付けし、改めよ 戦の歴史、平和いのりて 吾五月十四日に生まれ 八月十五日終戦となりし 一九四五年五月十四日生まれ 古きを継がず吾はよろこぶ 涙涸れ老いしとぞ言う、慟哭は 心中に在り、屍踏み来しと 人間は不思議なりしよ、空襲の 劫火美しと思うことありと 後陣に居りて采振らば前線の この世の地獄知らず済むらん 生きし者などて戦を美化するや 二百三十万兵の屍蛆むす 自らが戦場に出ずば兵は ただの数、数の数なり 敵ならぬ我が軍隊に殺されしと 山河に充つ怨嗟の声々 暴力は隠微にして常態たり 軍律厳しとは片腹痛し 国民を欺くための謀略のみ 日本軍部智恵はたらきし 尊大に寿命を終えし人のあり 酸鼻きわまる戦場も知らず かの人の命は重くこの人の 命軽ろしと吾は思わず 戦とは鬼畜になりて殺しあう それより他に言うべきはなし 人生は短きものよ、などて君 いくさを謀り人を殺すや なぜかくも野蛮なりしか日本軍 吾が心性に在るものを虞る 凝視せよ我等心中の殺の快 仮面の陰の悪鬼の相 人殺し、血まみれの手で妻を抱き 生殖する我等の不気味 生みし子をまた戦場に送りだし 人を殺せと言うも親かな 海行かば水漬く屍と歌いしを サド・マゾヒズムと吾は見抜けり 戦争に肯定すべき意義はなし 吾言い放ち頭を掲ぐ 軍政は理想立たざる体制にて 目的化する軍の存続 軍政はつまり社会の未熟なり 人は本来多様、一ならず 軍政下幸福とは何ぞやこの問いに 応えし人を吾は知らず 戦史繙く、愚劣さのほか見出せず 暗澹として日本を憂れう 愚劣さを隠さんとする愚劣さよ 学成らずして戦後を過ぐる 好戦は学問にては治まらぬ 人の心の深き闇なれ 責任の所在あいまいなるをもて 日本文化と言うや君は 古き思想捨てきれずして跳梁 跋扈するかや日本の悪霊 品格を品格なきが言うおかしさよ かくも日本は空虚なりしか まやかしの入れ子なりしか我が社会 二千年かけ狂信はぐくみぬ でたらめを言いて巷間に寵児たり いまは彼の人も土となりにし 死者なれど鞭打つべきは鞭打たん 過ち糾すになんぞ臆する 敵なくば為せぬ人あり自らが 敵なることを知らぬなりけれ この国に生まれ育ちこの国の 空洞を見つ死ぬるか吾は 吾六十三、顧みれば慙愧のみ 世界は依然として戦争に充つ

Aug 15, 2009

コメント(0)

-

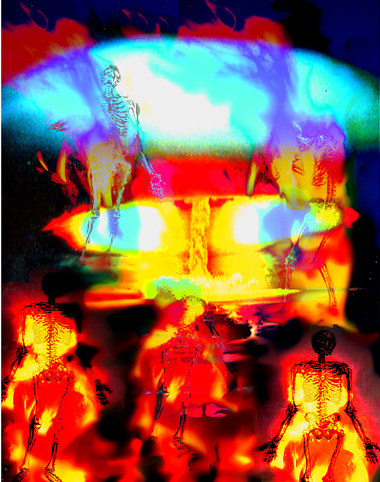

餓えと火と泥と血にまみれて

餓えと火と泥と血にまみれて死んだ戦争の犠牲者を食い物にする奴等がいる。いま、奴等は子供達の心身にその汚れた手をのばす。山田維史《戦争の肖像 #5》 デジタル・グラフィック、2009.8.15Tadami Yamada "Portrait of War #5" Digital graphic, 15 Aug 2009

Aug 15, 2009

コメント(0)

-

巻込み圧し潰し破滅する

ひとたび歯車が動き出すと、巻込み、圧し潰し、破滅するまで回転が止まらない狂った機械的制度。それが戦争というものである。山田維史《戦争の肖像 #4》 デジタル・グラフィック、 2009.8.14Tadami Yamada "Portrait of War #4" Digitally manipulated Photo collage, 14 Aug. 2009

Aug 14, 2009

コメント(0)

-

拳を握る、拳を揮う、拳で拭う

廃墟にたたずむ拳(こぶし)。山田維史《戦争の肖像 #3》 デジタル・グラフィック、 2009.8.13Tadami Yamada "Portrait of War #3" Digitally manipulated photographic collage, 13 Aug. 2009

Aug 13, 2009

コメント(0)

-

それは豹変する

はじめは音も無く、口当たり良く、やがて豹変するのだ。ファシズムは。山田維史《戦争の肖像 #2》 デシタル・グラフィック、2009.8.13Tadami Yamada "Portrait of War #2" Digital graphic, 13 Aug. 2009

Aug 13, 2009

コメント(0)

-

戦争の肖像連作

きょうから8月15日の太平洋戦争終戦記念日まで、「戦争の肖像」を毎日連作してゆきます。ご覧くださるなら幸いです。山田維史《戦争の肖像 #1》 デジタル・グラフィック、2009.8.12Tadami Yamada "Portrait of War" Digital graphic, 12 Aug.2009

Aug 12, 2009

コメント(0)

-

連作セットを先生に贈る

先日制作した私の核兵器廃絶アピール連作7点のプリント・セットを、会津の清水和彦先生に贈呈した。 つづいて太平洋戦争終戦記念日のための作品を準備中。

Aug 12, 2009

コメント(0)

-

ミサイルがいっぱい

私の核兵器廃絶アピールのための番外作品です。山田維史《核兵器廃絶アピール、(番外)、ミサイルがいっぱい》 デジタル・グラフィック 2009.8.10Tadami Yamada《Appeal for Total Abolition of Nuclear Weapons, Ext.version, Jammed with Nuclear-warhead missiles》 Digital graphic, 10 Aug. 2009

Aug 10, 2009

コメント(1)

-

燃える人#3

核兵器廃絶アピールのための連作をあらたに1点追加する。山田維史《核兵器廃絶アピール #6、燃える人#3》 デジタル・グラフィック、2009.8.9Tadami Yamada《Appeal for Total Abolition of Nuclear Weapons, #4, Flared up Man #3》 Digital graphic, 9 Aug. 2009

Aug 9, 2009

コメント(0)

-

長崎原爆の日に

広島・長崎64年目の原爆の日を記念して、私個人の核兵器廃絶アピールの作品を毎日連作してきた。全部で6作品である。 日本は人類史上で唯一の原子爆弾被爆国(その後、核実験や原子炉事故等による被爆者は世界中にいるが)であるが、戦後64年経過して、いまもって被爆後遺症に苦しんでいる方々が大勢いらっしゃる。その人たちを積極的に救おうとしてこなかったのが日本の為政者たちで、彼等の名前は不名誉をもって記憶されなければならない。 そればかりではない。現在も軍備を画策する者たちが後をたたない。彼等の声高に叫ぶ「愛国」が、じつは思慮の無い亡国の煽動であることをいつかな気付かないのだ。 世界の戦争の様相は、かつての太平洋戦争時代とは想像を絶するほど異なっている。武士道だ何だとバカな言挙げをして、日本刀に日本人の魂のよりどころをおいて「一人一殺」などと、そんな暢気な時代は夢のまた夢となっているのだ。 三島由紀夫は、「民族のもっとも純粋な要素には必ず血の匂ひがし、野蛮の影が射してゐる筈だった。(略)日本は明治の文明開化で、あらゆる『蛮風』を払拭しようと望んだのである。その結果、民族のもっとも生々しい純粋な魂は地下に隠れ、折々の噴火にその凶暴な力を揮って、ますます人の忌み怖れるところとなった」と、『暁の寺』のなかで登場人物に言わせている。 この考えが三島本人の考えを表現していることは、彼のさまざまな著作や対談における発言であきらかである。つまり人殺し集団である武士がその本分を抑圧され、腹を切って血の海にひたる行為を否定され、日本民族の深層心理に横たわる『蛮風』はすっかり押え込まれてしまった。しかしその凶暴な心は、いつか解放しなければならないのだ・・・というわけである。 三島由紀夫は自己破壊の欲望に抗しきれなかった人だ。それが彼のエロスであった。自らを切り刻み血の海にひたすために、彼は他の何人もなしえない巧緻なシナリオをつくり自らを大俳優として衆人監視のなかで嬉々として死へ飛込んでいった。このシナリオが一見政治的に見えるように仕組まれているのは、三島自身のアリバイのためではなく、彼の両親と道連れにした若者たちの弁明の拠り所とするためである。 ・・・このような骨絡みの欲望にとりつかれていたからこそ、日本民族の深層によこたわる狂暴性を見抜けたのであろう。そして、私に言わせれば見事に言い当てていると思う。 しかし、三島由紀夫の愛国論は、核兵器を乗り越えることはできない。三島は核兵器に目を閉ざしているのだ。彼の愛国論はまったく無意味なのである。 三島の洞察のように、これまでの日本の愛国主義は、暴力と分ちがたく結びついてきた。その暴力は国外に対してのみならず自国民に対しても行われた。現在もまたそのとおりである。いや、じつは世界と共生する新しい愛国主義が大きく育っているのであるが、それを忌々しく思い「自虐」だとか何だとか見当はずれなことを言いたてる幼稚な愛国主義者がいる、ということだ。自分の国のなかで暴れまわる子供のような人たちである。それをナルシズムだと指摘すれば、その甘ったれた精神を克服することは容易ではないのである。 欧米人のナルシズムは、いささか粗雑な言い方だが、キリスト教なかんずくカトリックが吸収してきた。清々たることも悪臭芬々たることも、みなそのなかに在る。そのカトリックに替わるものを日本民族はもっていない。 ・・・したがって、と私は言おう、今後日本人はまったく新しい愛国についてのパラダイム理論をうみだせる可能性があるのだ、と。三島が日本民族の心の深層に暴力性が眠っていると指摘するなら、私たちはそれをしかと見据えて、その凶暴性を知性によって統御していかなければならない。それは決して「自虐」ではない。高邁な理念をかかげて、それを実現するための努力なのである。私たちが望んでいるのは、三島のように死に魅せられて自らを破壊することではない。繰り返すが、三島のような考えは愛国心とは無縁なのだ。 世界が核兵器廃絶アピールすることは、あたらしい国家防衛の思想をうみだす基になるはずだ。国家防衛を超越して、人類の幸福のためである。そうしなければならない。あなたが幸福でなければ、私も幸福ではない。そういう政治哲学が人類の未来のために必要急務であろう。山田維史《核兵器廃絶アピール#5、 長崎原爆の日に》 デジタル・グラフィック 2009.8.9 Tadami Yamada 《Appeal for Total Abolition of Nuclear Weapons, #5, The 64th Anniversary of A-bombed Nagasaki》 Digital graphic, 9 Aug. 2009

Aug 9, 2009

コメント(0)

-

ブログ1500日

このブログ『山田維史の遊卵画廊』を開設して今日でちょうど1500日になる。管理画面のデータによれば、日記の記入率は80.5%。かなり長めの文章が多いので、まあ、勤勉に書いてきたと言えよう。そして何よりもその長い文章を読んでくださる常連のお客さんが大勢いらっしゃり、感謝の言葉もない。お互いに顔をあわせたことがないけれど、本名をなのって季節毎の挨拶状をやりとりするまでになった方々もいらっしゃる。 また、一般のお客さんだけではなく、大学や専門学校や各種研究所(国内235校、海外25校)からもほぼ定期的にアクセスがある。書いた内容によっては行政機関がすばやくアクセスしてくるのにはちょっと驚く。 目的はそれぞれ異なるであろうが、いずれにしろありがたいことだ。私としても文責があるので、いったんアップ・ロードした文章をのちに訂正することもしばしばである。考えちがいや、勘違い、言葉が不十分でうまく伝わらない部分、あるいは誤字脱字・・・気が付いた時点で何日も前の文章にさかのぼって書き直している。というのも、アクセスしてくださる方々が今日の日記を読むとは限らないと分ったからだ。自分の観察があやふやだと思い全面的に削除したこともある。が、一方で、削除してしまってから正しかったと知ったこともあった。 ブログを開始した当初から1,2年は、毎日訪問してくださるお客さんがいるので、書かずにいられない強迫観念にとらわれていた。なにしろイラスタレーターという職業はサービス業であるし、締め切りというものがあるので、心身がいつもお客様の方に向いている。お客さんがあるうちは踊りをおどる、と胆(きも)に命じてきた。ブログは仕事ではないが、長年の習い性がついついでてくる。 ようやく3年目あたりから、忙しいときには日記を休んでもしかたがないと思えるようになった。 という次第の日記記入率80.5%である。 みなさん、今後とも宜しくお願いします。

Aug 9, 2009

コメント(0)

-

燃える人 #2

山田維史《核兵器廃絶アピール #4、燃える人#2》 デジタル・グラフィック 2009.8.8Tadami Yamada《Appeal for Total Abolition of Nuclear Weapons, #4, Flared up Man #2》 Digital graphic, 8 Aug. 2009

Aug 8, 2009

コメント(0)

-

私の核兵器廃絶アピール

私の大学時代のフランス語教授で詩人の宗左近に『燃える母』という凄惨な被爆体験詩がある。きょうの作品のひとつのヒントとした。山田維史《核兵器廃絶アピール #3; 燃える人#1》 デジタル・グラフィック 2009.8.8Tadami Yamada《Appeal for Total Abolition of Nuclear Weapons, #3, Flared up Man #1》 Digital graphic, 8 Aug. 2009

Aug 8, 2009

コメント(0)

-

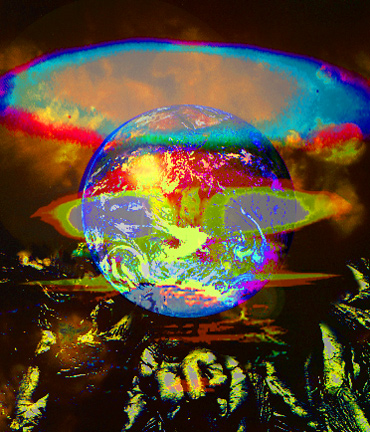

核兵器廃絶アピール

昨日にひきつづき私個人の核兵器廃絶アピールの作品を8月9日の長崎原爆の日まで毎日連作します。山田維史《核兵器廃絶アピール #2》 デジタル・グラフィック 2009.8.7Tadami Yamada 《Appeal for Total Abolition of Nuclear Weapons #2》 7 Aug. 2009

Aug 7, 2009

コメント(0)

-

広島原爆の日に

山田維史《核兵器廃絶アピール#1、広島原爆64年忌》 デジタル・グラフィック 2009年8月6日作Tadami Yamada 《Appeal for Total Abolition of Nuclear Weapons, #1, The 64th Anniversary of A-bombed Hiroshima》 Digital graphic, 6th August 2009

Aug 6, 2009

コメント(1)

-

暑中お見舞い申しあげます

暑中お見舞い申しあげます かき氷冷えキリキリと雲光る 青穹 かき氷ひと匙ごとに身を竦め 氷いちご紅ほどほどの童女哉

Aug 3, 2009

コメント(0)

-

雨に蜩(ひぐらし)

八月のそぼふる雨に蜩(ひぐらし)や 青穹 かなかなと啼いて日暮れる葉月朔 ぞんぶんに啼いたから死ね蜩や 雨けむる遠き団欒(まどい)や灯のひとつ

Aug 2, 2009

コメント(3)

-

見えない月

朔の月港桟橋いでにけり 青穹 八月一日の月を「朔の月」という。天文学的な意味での新月であり、地上からは見えない。 月といえば、蕪村につぎのような凄まじい一句がある。このような句は芭蕉のとうてい及ぶところではない。 月天心貧しき町を通りけり 蕪村 いうまでもないが、「つき てんしん、貧しき町を通りけり」と読む。この句は二様の光景がどちらとも言えず重なっている。中天にかかる月が地上の人間界の貧しきを見て通りすぎるとも読めるし、中天に皓々と輝く月下を旅人蕪村が通り過ぎるのはただただ貧しいだけの寝静まった町であったとも読める。そしてこの「貧しさ」には、働けど働けど貧しい人々の悲哀のほかに、虐げられる人々の否応ない心の貧しさも含まれるのではないか。風流とばかり言わぬ社会性、あるいは宗教的境地のようなもの、また透徹した厳しい人生観を私は感じる。芭蕉とちがうのは、蕪村には芭蕉がついに捨てきれないナルシズムが微塵もないのだ。そこに私は感じるのである。

Aug 1, 2009

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1