2009年06月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

なんだコリャァ?!

八百屋で買って来た5本袋詰の胡瓜のなかに奇妙な1本が混じっていた。表面のブツブツのひとつから、なんと葉が出ているのだ(下の画像)。 いまだかつて、と云うことは64歳のこの年まで、こんな胡瓜を見たことがない。八百屋も葉を取ると傷物になると思ったのか、そのまま袋詰めにしたようだ。葉の形状が胡瓜の掌状ではないが、よく見るとその周縁は歯状のギザギザがあり、表面は全体に粗い毛でおおわれていて、それらは胡瓜の葉の特徴と一致する。 胡瓜は雌雄同株で、雌花の下に子房があり、これが食用としている果実に成長する。わかりやすく云えば、果実の細いほうの先端に花があり、太いほうが蔓状の茎で、果実の成長とともに花を逆さにして茎にぶらさがっているわけだ。つまり、果実は茎の変形したものではないわけで、したがってそこに葉が出て来ることは考えられない。しかし、画像で示すとおり、果実から葉が出ているのである。これを何と説明する?!

Jun 29, 2009

コメント(3)

-

トニー賞受賞式を観ながら

昨夜、NHK・BS2で2009年トニー賞授賞式の模様を途中から見た。 トニー賞は、いまさら言うまでもないが、ニューヨーク・ブロードウェイでその年に上演された演劇・ミュージカルのノミネートされた優秀作品・俳優等のなかから最優秀賞を投票によって授与するもので、エンターティナーにとって最も名誉ある賞である。 ノミネート作品を実際にニューヨークで観ていなくとも、式典のイヴェントとして映像で紹介されたり、あるいは一部分を実演したりするので、TVで観ていても摘み食いの楽しさは味わえる。 毎度のことながらブロードウェイのエンターティナーたちの力量にはほんとうに感嘆する。今回、主演男優賞を獲得したのは、史上初めて、3人の十代前半の少年俳優だった。『リトル・ダンサー』にトリプル・キャストで主演したのだが、そのダンスの激しくスピーディーで、表現力にあふれた技術は圧倒的である。 生き馬の眼を抜くブロードウェイのショー・ビジネス界で、みごとにトップでメイク・マネーした少年たちなのだ。司会者が、「この不況のなか財布をひらいてくれてありがとう」と観客に言っていたが、実際、上演をつづけられなかった演目もあったと聞く。大物俳優たちを抑えての受賞に、少年たちは興奮の胸をおさえていたが、しかし悪びれもせず気持の良い受賞だった。 ところでリヴァイヴァル上演作品賞を受賞したのはミュージカル『ヘアー』。 おや、なつかしい、と私は思った。と言うのも、ちょうど40年前、この作品が日本で上演されたとき、私はそれを観ているからだ。 脚本・作詞ジェローム・ラグニ、ジェームス・ラド、作曲ガルト・マクダーモット、制作ベルトランド・キャステリ、演出ジム・シャーマン、音楽監督ダニー・ハード、専任プロデュサー川添象多郎、主演加橋かつみ、寺田稔。 アメリカの立身出世主義的な画一化した幸福観と一方で泥沼化したベトナム戦争・・・そうした現状に対する若者たちの無抵抗主義的な反抗。それがこのミュージカルの主題である。ヒッピー、フラワー・チルドレン、サイケデリック、LSD等々をちりばめ、まとい、全裸になって自由と愛と平和を歌った。 下に掲載するのはその東京公演のパンフレット。この公演に6人の著名人がメッセージを寄せている。次のように。 サルヴァドール・ダリ「世界中に日本の太陽の光を入れよう」 サミー・デーヴィス・Jr「今夜、日本の若い出演者たちと一緒にいて、踊って、そして歌えたら、どんなに嬉しいことだろう。---しっかりやれよ、ベイビー!」 ジョニー・ハリデイ「今宵、世界をめぐって、みんなが一つの心になっているに違いない。それはなんと素晴しいことだろう」 シャリー・マクレイン「日本の皆さんによろしく。そして平和を信じようという私の言葉を伝えて下さい。平和には、日本の若い人たちの力が必要なのです。 ミケランジェロ・アントニオーニ「“ヘアー”は若く、日本の太陽のように、いつも若く、そして永遠である」 パブロ・ピカソ「大きな声で、愛と平和をしっかり歌いなさい」 私はこのミュージカルのフィナーレに客席からステージに駆けのぼって、出演者とハグし、一緒に踊ったのだ。いまは無い、渋谷の東横劇場でのことである。 そして、ほぼ1年後だった、三島由紀夫が割腹自殺したのは。 ついでなので・・・ トニー賞といえば、やはりブロードウェイ・ミュージカル『アプローズ』はトニー賞授賞式での主演女優賞発表のシーンから始る。この作品は映画『イヴの総べて』をミュージカルに仕立てなおしたもので、初演は1970年、主演はアン・バクスター、ジャニス・リンデ、キース・チャールズ。そして『アプローズ』そのものが1970年度のトニー賞を受賞している。 1972年に日本版が浅利慶太の演出で日生劇場で上演された。主演は越路吹雪、イヴ役はダブル・キャストで雪村いづみ、江崎英子。 この舞台も私は観ている。なにしろ私のスター越路吹雪が出ていたので・・・。下はそのパンフレット。

Jun 29, 2009

コメント(0)

-

庭のアゲハチョウ

庭とよべないような我家の小庭には、カキ、コウゾ、トウグミ、ハナモモ、スグリ、ツバキ、ユズ、クリ、チャ・・・無計画に植えられ、いまは緑濃い小薮のしげみを成している。その木蔭を二羽のアゲハチョウが悠々と舞っている。「ああ、君たち、ことしも来たんだね」と思いながら、家人に「アゲハチョウが来ているよ」と声をかけた。 もちろん去年の蝶と今年の蝶が同じではないのだが、代々の子孫ではあるかもしれない。と言うのも、過日のこと、玄関ドアの横のはめごろしの飾り長窓に、5,6cmほどのアゲハの幼虫がとまっていた。私はその胴体をつまみ、反対側の小薮のなかに放してやったのだ。 幼虫は、私が手で触れると、大きい頭を反らすと同時に橙黄色の2本の臭角を出した。ちょっと無気味な、一瞬ドキッとする効果だ。危険を察知して敵を威す効果もあろうが、何よりもまず、相手の臭いをさぐっているのである。 「おいおい、威すなよ」と私は、その小生意気な幼虫クンをツバキとユズの茂みに放した。 蝶の幼虫はさまざまな形態をしている。なかでもアゲハの幼虫は大型で、頭でっかちの緑色をしているので、すぐに同定できるのである。 たぶんこのときの幼虫がサナギとなり、脱皮して、美しい黒い翅をもつアゲハの成蝶になったのだろう。だとすれば、このアゲハチョウは我家の庭で生まれ育ったのだ。そうして兄妹か恋人かは分らないが、いま、二羽がときに翅をかさねあって舞っているのである。 「君たち、来年もまた来てくれよ、ネ」

Jun 28, 2009

コメント(0)

-

三島由紀夫の「鏡子の家」のモデル

去る日、コンピューターのパーツを探しに秋葉原の電気街へでかけた。これまで、メモリーの増設やポートの増設を自分の手でおこなってきた。いつもFaxで注文する会社に今回必要なパーツを問い合わせたところ、3時間ほど待たせて調べてくれ、「そのパーツはすでに生産が終了しており、おそらくどの取引先にも在庫はないと思います。在っても見つけだすことはきわめて困難でしょう」との解答だった。それでも親切に、秋葉原のある店に行ってみるように勧めてくれた。 その時は多忙をきわめていたので、気持が逸りながらも出かけることはできなかった。そんなわけでの秋葉原行き。 なんとなんと、たった一個、文字通り最後の一個を入手できたのである。 私に応対してくれた店員が、一瞬まじまじと私の顔をみつめてから、「これが最後のひとつです」と言いながら手渡してくれた。 そのパーツの総生産量がいくらかは分らないが、このブログを御覧のお客様のなかで、おそらく最後の商品と業界で認識されているものを入手された経験がおありだろうか。 ・・・私はそのパーツが他の同種のもので代替ができなかったので、こんなめぐりあわせに感動したのだった。 閑話休題。 ところで私は、新宿で乗り換えて総武線で秋葉原へ行った。東京在住の方には説明の要はないが、総武線は三鷹と千葉とを結んでいる。新宿を発して代々木、千駄ヶ谷、信濃町、四谷・・・とつづく。その信濃町の進行方向左側の高台に、私は目をやった。しかし、その「家」は無かった。もう取り壊されたのかもしれない。 その「家」は、三島由紀夫の『鏡子の家』のモデルではないかと目してきた洋館である。 私の母校は法政大学なので、市ヶ谷にあるキャンパスへ私は総武線を使って通学していた。そしていつも電車の窓から、「あれが鏡子の家だ」と勝手に想像していたのだった。 東京オリンピックが開催された昭和39年に私は大学に入学した。オリンピック競技は千駄ヶ谷の国立競技場が主会場であった。三島由紀夫が原稿用紙947枚におよぶ長篇『鏡子の家』を完成させたのは昭和34年6月末のこと。まだ競技場は建設が完成していなかった。私がこの上下巻を購入して読了したのはいつのことだったかはっきりしないが、ともかく、私は通学の途に信濃町の高台をみあげていた。 それは赤錆びた塗料が板壁に塗られ、柱や窓枠、そして屋根は緑色に塗られた、木造の洋館というのがぴったりの邸宅だった。文芸評論等で、『鏡子の家』の「家」のモデルを詮索した文章を私は読んだおぼえがないが、この長篇は評論家連中からはほぼ完全に無視されたので「家」のモデルを詮索する物好きはいなかったにちがいない。 それだからこそ、私はいま、あえて私の推測を述べておく気になった。小説については、かつて日本文学史には存在しなかった日本語による議論小説だ、とだけ述べておく。 小説のなかで三島は〈鏡子の家〉の建築的形態を描写してはいない。信濃町の高台に建ち、「眼下には信濃町駅を出入りする国電の動きがみえ、かなたには高い明治記念館の森と、そのむかうの大宮御所の森とが、重複して空を区切ってゐる」とだけ書かれている。しかし、当時、この説明に匹敵する信濃町高台の邸宅は私が述べる洋館ただ一戸だけであった。しかもあたりを払うたたずまいだった。 じつはこの実在の洋館は、もとドイツ人の所有で、そのお名前もわかっている。というのも、もう20年余も以前と記憶するが、朝日新聞がこの家を取材していて、それは〈鏡子の家〉のモデルと目してでは全然無く、たしか東京都内で希少な養蜂がこの建物の敷地でおこなわれているというものだった。ほんの小さな囲み記事だったので、私の記憶も記事の細部を再現することはできない。 三島由紀夫がこの洋館の持主に取材したかどうかは不明だが、おそらく信濃町駅近辺から見ていたのではないか。しかも、その立地たるや、上に引用したとおり、彼が日本文化の真髄と目すところが見渡せたのである。【後註】 このたび私は秋葉原へ向いながら、とうとうあの洋館も消滅したかと、45年の歳月を身体の奥にあらためて流し込むような気持で高台をながめた。そのあたりは、マンションだか何だか知らないが味もそっけもない建築がひしめいていた。【註】『鏡子の家』の人物モデルについては、猪瀬直樹『ペルソナ 三島由紀夫伝』(文藝春秋、1995)を参照してほしい。

Jun 27, 2009

コメント(0)

-

母の退院

東京は暑い一日だった。近くの河川敷で7月半ば過ぎにおこなわれる恒例の花火大会の特等席が、5月末の売り出しと同時に完売したと聞く。日用雑貨を売っているマーケットで、「あっ、花火が安い。衝撃価格だってヨ~! 買っておこうかな!」と、若い女性の声。振向くと20代半ばの二人連れである。しばらくの間、安売りで有名なD店とどちらが安いか、どちらで買うべきかを相談していた。夏だ、夏だ。 さて、ここ10日間、いそがしくてブログの更新ができなかった。 その間、先週の土曜日(20日)に、老母が退院した。予想していたより随分早い退院だったので、驚くやら嬉しいやら。主治医から退院してもよいと告げられたとき、母はベッドで思わず手をたたいた。「退院したら途中でどこかで美味しいものでも食べて帰ってください」と主治医は言った。 いまにも破裂して即死するかもしれないと、家族は長い間不安をかかえてきた。それは常態化して誰も口には出さなかったが、死が即死以外ではありえないということは、当人はともかくも、家族にとってはイメージとしてやりきれないものがある。私は画家としてその事態を作品化できるかどうかをずっと考えていた。抽象的・観念的に死を想うのとはまったく異なる。死は具体的な事実として私や家族の目の前に起るはずだった。 私は、感情を抑制することのできる人間だ。が、母の即死を透徹した水晶のような目でみつめることができるかどうか・・・、そんなことをずっと胸にいだいてきたのだった。 そうした胸の黒雲はうそのように消えた。離れたところに住んでいる末の弟に電話で知らせると、いつになく世間話をして多弁であったので、きっと彼の胸のなかも晴れやかになったのであろう。 ところで、この手術費用(入院費用のすべてを含め)、具体的な数字は申しかねるが、拍子抜けするほど安かったのである。もちろん高齢者医療保険が適用されてのことだが、なんと入院時にあずける保証費が約半分近くも戻ってきたと言えば、およその金額は推測できよう。 じつは、母の手術が成功した同日のこと、私とほぼ同年のある人が同じ病気で亡くなったという知らせがあった。知らせてくれた人が、「山田さんに、お母様が受けられた新しい医療をおしえていただいておれば・・・」と言った。それぞれの運命としか言い様がない。 しかし、ちょっと人生訓のようなことを言えば、病気の治療法については、それが重病であればあるほど、他人は治療法を勧めないものである。なぜなら、おしえた治療法が成功すれば良いが、失敗した場合はかならずや遺恨になる。遺恨とまではいわなくても、当事者との間に気まずいしこりが生まれるだろう。だから、よほどの鈍感な人間か軽薄なおせっかい者でないかぎり、他人は治療法に関する情報は口に出さないものである。 90歳という高齢の母が、腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿手術をし、きわめて多くのリスクをクリアして命をとりとめたこ。そのことに私は大きなよろこびを感じる。また現代医療の日毎の進歩と医師の研鑽に讃嘆する。けれども、それでは私の目の前に同病の人があらわれたとして、同じ手術を勧めるかというと、私は「御自分でおしらべください」と言うにとどめるだろう。 母の手術をおこなうことを決定したのは私だが、自らの命にかかわることは自らが判断し決定すべきなのだ。インフォームド・コンセント(Informed Consent:病状をすべて明示し、治療法とそれによって起こりうるリスクを告知したうえで、患者の同意を得て治療すること)という考え方の本質は、それなのだ。最終的な判断は、医者が下すのではない。あくまでも当人なのだ。 きょうは、母の快気祝の贈答品を買いに、ひさしぶりに都心へでかけた。こういう買い物は楽しい。

Jun 26, 2009

コメント(4)

-

雑草の庭自画自賛

庭の柿の木に添うように一本の落葉低木が葉をしげらせている。我家の誰も植えたおぼえががないのに、4,5年前から芽を出して成長した。玄関へのアプローチをふさぐので何度も枝を刈りこんだが、なかなか強い木で、いまや柿の木の弟分か妹分のようにおさまっている。葉の形が奇妙で、普通の楕円形の葉の中心葉脈の左右どちらかが途中で切れ込み、ふたつに分かれている。しかしなかには三つ葉になっているものもあり、花も咲かなければ実もつけない。枝を折れば、樹皮がしなやかで強く、折り取れないのである。たぶん裏山あたりから何等かの媒介によって我家の小庭に根付いたのであろう。私は名前も調べないまま、あいかわらず時々刈りこみをしながら、その始末にいささか途方にくれていた。 ところが、母の入院や手術が一段落して、ふと庭の木々に目がゆくようになった昨日今日、その木に赤い小さな小さな粒粒をまとった蛇苺のような果実が成っているのを見つけたのである。まだ熟れていない実は、緑色の丸い小果に茶色の疎らな毛をつけている。今年になって初めて実をつけたのである。そして、私は「あれ?」と思い、もしかするとこれはコウゾではないかと、ようやく植物図鑑を開いてみるきになった。 案の定、それはコウゾであった。昔、天然のこの木の皮を繊維にして布を織った。「ユウ」と呼ばれる布がそれである。また、製紙にも利用した。「コウゾ、ミツマタ」と言う、そのコウゾである。 どうりで樹皮がしなやかで強いわけだ。実は、甘くて食べられる、と図鑑にはある。もうすこし熟れたら、食べてみよう。コウゾの実はまだ食べたことがない。 我家の庭が雑草園のようだとは以前から書いてきた。いまや園芸店から購入した花々はほとんど姿を消してしまった。かわりにタンポポや、ドクダミや、カタバミや、その他たくさんの野草が小さな花をほころばせている。いまはドクダミの白い花の盛りである。 そんなぐあいだから、シダ類も数種いつのまにか其処彼処にはえ、少々の手を入れ、なかなかの味わいをつくりだしている。 下に掲載したのはそれらシダ類から3種。左からオニヤブソテツ、イノモトソウ、ホウライシダである。いずれも「うらぼし科」で、おなじ仲間だ。 オニヤブソテツはヤブソテツに似ているけれどもそれより強く猛々しいとこから「オニ」という冠がついたという。鬼薮蘇鉄と書く。これにはいくつかの別名(地方名)がある。ウシゴミシダという呼び名は、東京の牛込がその昔、この植物の名産地だったことによるそうだ。名産とはどういう意味だろう。たんに繁殖地ということだろうか、それともこのシダ植物で何かを作っていたのだろうか。残念ながらいまのところ不明だ。 イノモトソウというのは「井の許草」と書く。井戸の周辺でよく見られ、漢名「井口辺草」に由来するのであるけれど、どうやらこの「漢名」は日本で勝手に考えたもののようだ。牧野富太郎博士は、ほんとうの漢名は「鳳尾草」だと説明している。鳳尾草とはなんとも心憎い名称で、実際この葉柄というか葉の姿形は絵に描かれた鳳凰の尾にとても良く似ている。 ホウライシダの学名はAdiantum capillus-veneris L.である。capillusは「髪の毛」、Venusは 「美の女神ヴィーナス」。つまりヴィーナスの髪の毛という意味。これはこのシダの茎が繊細でたいへん美しい黒い色をしているからだ。掲載した画像ではよく見えないかもしれないが・・・ 葉は銀杏の葉に似た形をしているけれど、英語で銀杏の木をMeiden hair treeというのは実はこのシダに由来する。ちょっとややっこしいが、ホウライシダは英名 Meiden hair fern。ファーンはシダ。つまり「処女の髪のシダ」という意味で、これは学名のヴィーナスの髪から来ている。このシダの葉に銀杏の葉が似ていることからMeidn hair treeと名付けられた。銀杏からシダの名ではなくて、シダの名から銀杏であることが興味深い。ホウライシダは世界中に分布するようだが、おそらく非常に古い植物なのだろう。 というわけで、我家の雑草庭園も植物学的にはなかなか面白い、と私は自画自賛している。

Jun 16, 2009

コメント(2)

-

日毎の回復は嬉しいかぎり

きのう朝、従姉に電話して、母が面会可能になったので時間が許すなら話をしに行ってくれるように頼んだ。普段から何か世話をさせてほしいと有難い申し出だったので、とにかく刺激をあたえなければと思い、話相手を頼んだのである。 従姉はすぐに病院に出かけたようで、午後3時に私が行った時には入れ違いに帰ったところだった。母は従姉の訪問が嬉しかったらしく、2度3度繰り返しそのことを私に伝えた。母は日毎に回復にむかっていて、昨日までは常時つながれていた数本の点滴や酸素呼吸の管もとりのぞかれていた。話すことばも明瞭になり、目もはっきり開いて自分のほうから私に話しかけるまでになっていた。これは嬉しい驚き。・・・先日のナース・ステーションでの監視の原因となったらしい譫妄(せんもう)状態について看護婦さんに問うたところ、手術後にはしばしば起ることで心配はいらないとのことだった。 従姉と話している最中に、「起きる」と言ってベッドから出ようとするのであわてた、と夜に電話してきた従姉が言っていた。母のパジャマの襟元に身動きするとナース・ステーションをコールするセンサーが取り付けてあるので、すぐに看護婦さんがやってきたそうだが、まあ、それだけ気分も良く、元気になってきているのだろう。 あとは食欲がもっと出てくるといいのだが、普段から小食なので、これがなかなか厄介な問題。私は医師にたずねてパイナップル100%のジュース少量とプラム1顆を食べさせた。血圧の薬を服用しているので、その薬に不適合のグレープフルーツは食べさせてはいけないが、それ以外は何を食べさせても良いとのこと。これは普段から注意を払ってきたことで、我家では長年グレープフルーツは食べていない。もちろん全く食べていないのではなく、デザートを母のものと別にしているのだが、やはり面倒だし間違いがおこるといけないので、めったに食べなくなってしまった。お見舞いに果物を頂戴することがあるが、失礼ながら先方には事情を説明してグレープフルーツだけはお断りしている。 母は私ともいろいろ話をして、表情も顔色もおだやかだった。夕食前の点滴がはじまったので、それを潮に帰ってきた。

Jun 16, 2009

コメント(0)

-

皆既日蝕。そして老人の脳活性化

このブログのトップに昨日まで私の作品《日蝕》を掲載していたが、来る7月22日には日本で46年振りに見ることができる皆既日蝕がある。 46年前といえば私は高校3年生。のんきな高校生だったけれど、やはり受験勉強が頭を占めていたのか、皆既日蝕のことは記憶にあるような無いような、ぼんやりしている。 この5年前、すなわち1958年には部分日蝕があり、このときのことは明瞭に記憶している。記憶というより、私は自分のカメラを学校にもってゆき、この日のことを撮影しているのだ。 私は中学1年生。前日、理科担任の栗城先生が、ガラス片をローソクの煤で燻して各自用意しておくように指示した。私は親許を離れて暮らしていたので、このような家庭で何かを用意してこいというのは当惑してしまう指示だった。クラスのB君がいつも私のためにいろいろ用意してくれたものだが(私が頼んだのではない。それにB君の家はひどく貧しいらしかったが、中学生の想像力では私は孤児だと思われていたようだ)、たぶんこの日蝕観察のときのガラス片もB君からもらったのだと思う。それはともかく、下の写真がそのときに撮影したもの。 白衣を着ているのが栗城先生。天体望遠鏡の陰にもじゃもじゃ頭だけ少しのぞいているのは、数学担任の川口先生(先生は、後年、不慮の事故で亡くなられたそうだが・・)。 古いアルバムの一頁に残っている、私のいろいろな思い出がつまった写真である。たまたま拙作《日蝕》を掲載していたので、書いてみる気になった。 さて、母は手術の翌日12日の午前11時には早くも集中治療室から一般病棟に移り、数本の点滴の管や酸素呼吸管がとりつけられているものの、13日の昼からはお粥の食事もとるようになった。 ひとつ気がついたことがある。記銘力(新しい経験を覚え込む力)が衰えているので、この数日間に多くの場所を移動して、自分が今現在どこにいるのか分らなくなっているということ。そのため、たった独り、どこかに置き去りにされたという思い(あるいは妄想、あるいはそのような新たな記憶といってもよい)が心に刻まれているかも知れない。今日14日、私は休息し、かわりに弟が母を訪問したのだが、弟の報告によると、母は病室からナース・ステーションに一時的に移され、全面的に監視されていたというのである。それは良い意味での監視なのだが、つまりは母は病室に独りで寝ていることに不安があり、それが看護婦さんの目にも明らかなっていたということだ。 若い患者と異なり、90歳の老人は病室に独りでいると自分で外界の刺激をもとめることが困難になる。そのため脳のはたらきは各段に、あるいは急速に衰えてしまう。病室にテレビがそなえられてはいるが、その操作は必ずしも高齢者に容易なものでもないし、記銘力が衰えているのだから、操作方法を「はいはい」と納得して覚えたつもりでも、すぐに忘れてしまうのだ。すくなくとも母にはテレビも役には立たない。 きょう、私は弟に提案し、ノートブックに3Bの鉛筆を少し長めの紐で結わえつけたものを持って行かせた。ベッドに寝ながら、好きなことを書けばよい。悪戯書きでもいい。書道を長らくたしなんできたので、何か文字を書くことで脳が活動することを期待するのである。 主治医から、手術中に脳硬塞がおこる危険な可能性を言われていた。それを無事にクリアして、命も取り留めた。しかし、命を取り留めたはいいが、脳が衰えてしまっては新たな苦難がはじまるだろう。それを未然に防ぐ脳活性化策を考案しなければなるまい。

Jun 14, 2009

コメント(0)

-

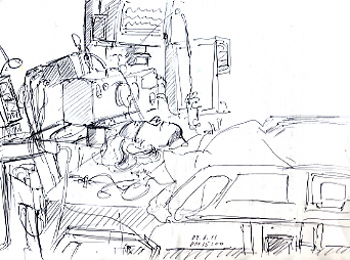

目標は100歳!?

きのう11日、90歳の老母の腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿手術がおこなわれた。そして大成功だった。杏林大学病院の執刀医今村健太郎医師、麻酔医神山医師をはじめとする大勢の担当医と看護スタッフにこころからの感謝である。また、このブログで応援してくださったお客様にも感謝いたします。 早朝から雨が降りしきり、私は指定された午前8時に病院到着。 母はすでに手術着に着替えてい、さらに点滴を開始して、8時30分、手術室に運ばれて行った。 午後13時45分、手術終了。手術室の隣室で今村医師から無事施術を完了したと説明される。ステントグラフト内挿後の血流の画像写真(プリント)2点を見せて下さる。それは見事で、美しかった。・・・人間の(あるいは生物のと言ってもよいかもしれないが)健康な臓器、また病巣部が払拭され修復された臓器の影像というものは実に美しいのだ。私は、母の病気や自分の手の怪我を通じて、実際に画像を見て来てつくづくそう思う。 午後14時30分、集中治療室(ICU)に移される。私たち家族もはじめて母の姿を見る。まだ麻酔からすっかり醒めきってはいないが、医師の問いかけに返答する。私の問いかけにも返答する。「だいじょうぶでしょう」と今村医師は言った。麻酔の神山医師も来られて、私たちに笑いかけた。 私は、持ち合わせの、病院からもらった説明書類の裏に、母の姿をボールペンで素描した。ことしになってわずか5ヶ月の間に2回の大手術をよくぞ頑張った。次の目標は100歳まで生きることをめざしなさい。

Jun 12, 2009

コメント(3)

-

生死を預かるのはキツイ

母の病室へ入ると、独りしょんぼりベッドに腰掛けていた。私の顔を認めて、目に涙をあふれさせた。「思いがけなかったものだから・・・」と、母は言った。 16時から執刀医から手術に関する最終的な説明を受ける。母の腹部内蔵器のMRI画像を見ながら。 きょうの説明がこれまで数度の説明とちがうのは、手術の成功についてではなく、死亡の可能性をふくめて危険(リスク)の度合いについてに終始していたことだ。母も同席しているので、本人がどのように感じているか推測はできないが、人によっては相当動揺するかもしれない、と私は思った。 じつは私は昨夜からずっと自分の頭のなかでシミュレーションしていたのは、医師に母を同席させないでくれと言うべきか否かだった。きょうの説明に関するさまざまな状況をモデリングしてみて、如何なる状況をつくれば母のこころを比較的おだやかにして手術までもっていけるかを考えてみたのだ。・・・結局、母は自分の生死にかかわる決断を私にあずけているのだから、私が医師の説明にどのように対処してゆくかを同席して見ているべきだ、と私は考えた。 ステントグラフト内挿術は、この技術が開発されて治療の歴史が浅いために、たとえば体内挿入した人工血管の耐用年数などのデータが無いのである。そのためステントグラフトの耐久について病院は一切の保障をしない。医師が不明なことに対して患者ないしその家族がYES or NOの答を出さなければならないのは、じつにキツイことである。 もし母がこの手術をせずに血圧を押さえる薬剤処置だけに頼っていると、直径52mmに肥大した大動脈瘤が破裂する可能性は、ここ1年以内で20%と予測されている。そうである以上、私はこのステントグラフト内挿に踏み切る。私は医師の前で、母にむかってこの手術がどのような仕組なのかを、お借りしたステントグラフトの実物を手に噛み砕いて説明した。医師は私の説明を聞きながら、「よく勉強されていますね」と言ったが、母は、「覚悟はできてますから」と応えた。 医師はさらに12項目にわたるリスクを記した書面を見せ、そのひとつづつについて説明した。1)腎梗塞(起る可能性約5%)--ステントグラフトが腎動脈を塞いで固定された場合におこる。2)血管損傷 --大動脈損傷(1-2%) 致死的。(即座に開腹手術に変更する可能性あり) --下肢動脈損傷(20-25%)致死的可能性は20%。(即時、修復をこころみる)3)対麻痺(約5%)--脊髄への血流が遮断されることによって起る。下半身麻痺や排便排尿障害が起る。4)脳梗塞(約10%)--血管壁のコレステロール塊や血塊がはがれて脳の血管に入った場合。脱力感や痺れのような軽度の症状、あるいは構語障害・平衡障害・半身麻痺・意識障害・植物状態の重度の症状が生じる。5)血栓塞栓症 --心筋梗塞、脳梗塞、上肢下肢動脈塞栓、腸管虚血、腎梗塞、脾梗塞など。特に下肢動脈塞栓症は10%ほど認められ、この場合、下肢冷感・痺れ感・疼痛・歩行困難が起る。6)臓器不全 --心不全、呼吸不全、腎不全、肝不全など。7)感染症 --肺炎、傷感染、グラフト感染、敗血症など。8)ステントグラフトの破損、移動、変形など。9)発熱 --ほぼ全員に認める。38℃以上の熱が1~2週間つづく。10)疼痛。11)造影剤アレルギー・ショック。12)穿刺部皮下出血、仮性瘤形成など。 私はこれらすべてのリスクが起きうることを承認し、母の手術を決行してもらうことにした。手術は5~6時間かかるだろうとのことである。手術にはステントグラフトの製造者も立ち合う。

Jun 9, 2009

コメント(0)

-

雨降って地固まるか

早朝から雨が降っている。きょうは老母が腹部大動脈瘤に対するステントグラフト(人工血管)手術を受けるために入院。午前中にすべての手続きを終了した。母を担当してくださるチームは医師5名、看護婦・介護士15名。万全の体勢でのぞんで下さっていると思う。母は数日後に90歳をむかえる。当大学病院としてこの手術をおこなう患者の過去最高齢の事例とか。執刀する医師がわざわざ「頑張りましょうね」と励ましにきてくださった。 母の昼食はさっそくの病院食。家族がみまもるなかで、おいしそうに食べていた。トレーの上にはメニュー・カードが置かれていた。 うどん250g、めんつゆ、薬味(卵焼、菠薐草のおひたし、刻み葱)、七味唐辛子、かきあげ、胡麻和え、青リンゴゼリー。 嫌いな物には決して手をつけない母が、99パーセントの完食だったのだから、本当においしい味付けだったのだろう。家族としては一安心である。日頃から食欲と栄養バランスには気をつかっているのだから。 食事前に体重測定。それから血圧を測定。右腕、左腕、右足首、左足首と、つごう4箇所で計測。 午後、最初の検査。レントゲン撮影など。その後、ふたたび血圧測定。 私は、入院中にどのように看護・介助してほしいかということを、端的に記述した書面を提出。私自身が家でどのように介助しているかを実際に見てもらう。衣服・下着の着脱、靴の着脱、椅子やベッド使用時の補助、トイレでの介助等々。 入院中に本を読むと云うので、時代物短篇小説集3册と現代小説1册を持って来た。それらを眼鏡とともにベッドサイド・キャビネットの上に置く。 「もう帰るの?」と言うのを尻目に、看護婦さんへよろしくお頼みして、私たち家族は病院をあとにした。明日は弟が世話をしに行く予定。

Jun 5, 2009

コメント(4)

-

河原撫子の遠い呼声

午後、1時間半ばかりサイクリングに出て、途中の靴屋で、明後日入院する老母の病室用の上履を買って帰って来た。 と、ある家の庭先に、さまざまな植栽のなかにセキチクが淡紅色の花を咲かせていた。 私はたちまち小学1,2年生当時住んでいた長野県川上村梓山を思い出した。・・・ヤマニさんの裏手、水車小屋の横を通り、里芋畠のなかの小道を梓川(千曲川上流)の土手に出る。堰堤の下流の石の河原が白々と夏の陽にかがやき、そこにカワラナデシコが咲いていた。 カワラナデシコはセキチクのなかまで、ひじょうに良く似ている。茎や葉が粉っぽい緑色をしている。花弁の先端が裂けているが、カワラナデシコのほうが裂け方が密で深い。そして、カワラナデシコは野草であるが、セキチクは鑑賞花草として人家に植えられている。 カワラナデシコはごく普通の野草であるから何処ででも見かけそなものだが、私は50年近く東京に住んでいてそれを見かけたことはない。 もう何度か書いたことだが、私の子供時代は植物採集と昆虫採集に明け暮れ、高校生になるまで学校のクラスメイトと遊んだ記憶がほとんど無いのである。高校生のときにそのことに気がつき、子供の遊びというものがまったく無かった自分に唖然としたのだった。 しかし、そのかわりと云うか、植物や昆虫にまつわる思い出は数限りなく、あざやかである。何処で何を見つけたかとか、地域限定の植生だとか、そうしたことがあたりの景色とともに64歳のいまでも目に浮かんで来る。梓山の梓川のほとりのカワラナデシコもそうした思い出のなかに咲いているのだ。この河原の土手の小道のかたわらにはノイバラの茂みもあった。白い五弁の花が芳香を放っていた。 ナデシコは「撫子」と書く。牧野富太郎博士によれば、「可憐な花の様子にもとづいたもので、河原撫子は河原にはえるからである。また大和撫子は姉妹品の唐撫子に対していったものである」と述べている。 ・・・他家の庭先の数本のセキチクに、思いがけず子供の頃に出会ったカワラナデシコを思い出したのだった。 俳人虚子があまり意味のはっきりしない不思議な句を残している。 撫子や堤ともなく草の原 虚子

Jun 3, 2009

コメント(0)

-

昼寝する猫たち

昼寝する我家の猫たち。

Jun 2, 2009

コメント(0)

-

紫陽花の青

ようやく雨があがったので、夕方散歩に出た。紫陽花が咲いているのを見て、 雨やみて紫陽花の青いでしかな 青穹 猫ひとり紫陽花の花まろきこと 二つ名はおたくさと云う未亡人 紫陽花や色違えたる日のうつり

Jun 1, 2009

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 本日の1冊

- 読んだ本(青木祐子)・・その百五十…

- (2025-11-13 20:57:17)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- バシャール:想い癖

- (2025-11-17 07:05:03)

-