2008年01月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

「紙と鉛筆,Tシャツとジーパン」

ふと思い出したのでけど,学生時代に将来なりたい自分の理想として,「紙と鉛筆,Tシャツとジーパン」というのがあった.「紙と鉛筆」だけで何の本にも権威にも頼らず,自分の発想で理論を構築し,また他人に簡単な言葉で説明でき説得できるだけのインテリジェンスを身につけたいと思っていた.そしてまた「Tシャツとジーパン」だけで,着飾る必要もなく魅力的な活動を行い,肉体的にもフィットして健康で精力的に動ける体力を維持していきたいとも思っていた.あれからかなりの年数が経ったけど,振り返ってみた時に果たしてどこまで出来ているか,本当に疑問である.確かに独立独歩であまり頼ることなく,会社経営をしているものの,「紙と鉛筆,Tシャツとジーパン」で生きていけるほど逞しくなったのかなあ.まあそれが似合うのはまだまだ修行が必要ということで,これからもがんばっていこうと思います.

Jan 28, 2008

コメント(0)

-

プロジェクト感覚

企業経営にしてもその中の一員として働くにしても,毎日の仕事が目的に対して結果を出していく「プロジェクト」であることを認識するのがいいと思う.自社の目的は何なのか,達成すべきゴールは何で結果はどうだったのかを明確にする意識を持つことが大事だ.目的もなく働く,給料だけのために会社に顔を出すのではなく,営業目標でも,顧客満足度でも,業界を変えるということでも,ある目標を持ってそのために毎日何をするのかを考える.経営者にしてもプロジェクトマネージャーとして目標に対して結果を出していく役割であって,「社長だから偉い」ということは全然ない.目標も示さず結果も出せないのであれば,誰であっても仕事をしているとは言えないと思うのだ.そして「会社」というプロジェクトは,結果を出していくことで人間的にも成長していくことが大事だと思う.目標の明確化,結果,そして人格向上,これが三位一体となって企業が運営されていくべきだなあと思っている.会社というプロジェクトの中にはたくさんの小プロジェクトがあって,事務改善プロジェクトとか,発送費削減プロジェクトとか,セミナー開催プロジェクトとか,これらの小プロジェクトを通じて全体として大きな目標に向かって少しずつ進んでいく.ここでも漫然と業務をこなす様な感じではいけない.さて当社もどのようなプロジェクトを実行していくべきか.目標設定が一番大事だから,ここは慎重に考えていきたいと思っています.

Jan 25, 2008

コメント(0)

-

マイクロソフト型とグーグル型経営

楽天の三木谷さんの新刊を読んでいたら,面白い表現があった.「楽天はマイクロソフトに似た経営で,最初は失敗しながら,でもあきらめずにとことん少しずつ改善していって,最後には大勝を納める」とのことだ.マイクロソフト社はインターネットブラウザーでも,ネットスケープ社の後塵を拝していたのだが,少しずつ改善していって,しかも無料でさらに(独占禁止法に抵触しながらも)ウィンドウズと抱き合わせて普及させ,ネットスケープ社のビジネスが成り立たないところまでやっつけてしまった.ゲーム機のXボックスだって,当初相当不評だったけれど,日本以外ではまあまあ健闘していると思う.つまりマイクロソフト型経営は,「思い立ったら不評でも何でもとことん少しずつ改善していって,最後に勝つ」やり方だ.一方,IT界の両雄のもうひとつ,グーグルは,「自然淘汰」に判断をゆだねている.自社はひたすら効率的な検索エンジンを作り,世界中の情報が瞬時にして整理され検索できる仕組みを作ろうとしている.グーグルのプロジェクトは開かれており,他の企業もグーグルのサービスを前提に,勝手に穂を継ぎ足すサービスを開発できることになっている.そしてサービスの優劣はグーグルが決めるのではなく,「消費者に支持されるかどうか」だけを判断基準に淘汰されていく.ダメなものを根性で改善するのではなく,ダメなものはダメ,最初からすぐれた者だけが残っていくという経営スタイルだ.マイクロソフトのように,自社の根性で最後に勝つやり方をとるか,グーグルのように情報もサービスもオープンに行い,自然淘汰によって自社の方向性を決めていくかは判断が分かれる.中小企業であれば,折衷的だけど,「グーグル型で開発し,マイクロソフト型で煮詰めていく」ことが適しているんじゃないかなとも思える.まあ,マイクロソフトもグーグルも巨大企業,どちらでも極めれば成功するってことですかね.

Jan 23, 2008

コメント(1)

-

目標と投資

当り前の様で当たり前にできないのが,「重要なことにきちんと人と労力を割く」ということである.意識して行わないと,毎日の忙しさにかまけて,目の前のことに忙殺されてしまう.「重要なこと」とは,会社の将来を支える商品開発であったり,会社の未来を担う人材採用や社員教育であったりする.また,ビジネス環境が変わる時には新しいビジネスチャンスがあるものだが,そうした変革の時にしっかりとビジネスチャンスに対して,労力を割いて対応しなければならない.最高のチャンスに最高の人材を投入することは,思ったよりも難しい.すぐれた人材であれば,(よく大企業にありがちだけど)どんな会議にもどんなプロジェクトにも顔を出すことを求められて,結局会社として最も重要な案件に集中させることができなくなってしまう.経営者の重要な役割として,「大事なことに優秀な人や労力がしっかりと投資されている」組織を作ることだ.将来を考えるなら,こうした当たり前のことがきちんとなされる必要がある.さて,当社にとっても当然やらねばならない重要な案件がある.余計なことをさせずに集中できる環境を作っていきたいと思う.

Jan 20, 2008

コメント(0)

-

ウェブ時代を行く

梅田望夫さんの「ウェブ時代を行く」を刊行の翌日かなんかに読んだ.読後は「それはそうなんだけど,身も蓋もないけなあ」,と思ってしまって感想が遅くなりました.高速道路が整備されているから,行けるところまで行くのが第一.行けるところまで行ったつもりでも,同じように効率的に出口まで通り着いている人がたくさんいる.そこから頭角を現すのは,更なる努力が必要だ.つまり誰だって少し気の利いた人なら「相当のところまでは行ける」ってことだ.思い起こせば僕が学生の時代だって,予備校全盛期で受験対策はかなりの精度で整備されていた.真面目に一日10時間,一年間受験勉強すれば,大抵の受験範囲はカバーできる仕組み(=高速道路)がすでにあった.また子供の通うスイミングスクールだって,50年昔なら日本記録並の記録を小学生が平気で出していく.これは泳ぎ方が研究され,温水プールが普及し,栄養状態が良くなって体格が向上したなどの「高速道路」の成果だ.でも偏差値ランクの高い大学に行ったって(=高速道路の出口),それで人生を勝ち切れる訳ではない.小学生で昔の日本記録と並んでも,水泳で生きていけることはおろか,将来インターハイにだって出れるとは限らない.高速道路は誰にだって解放されているから,要するに全体のレベルが上がってしまったってことだ.梅田さんの本で言われているインターネットの普及も,今でこそ使いこなしているのは少数かも知れないが,近い将来は当たり前の高速道路でもない一般道路になってしまうだろう.ではどうしたらいいかってことだが,梅田さんは「高速道路を抜けてさらに高みを目指していくか」,もう一つの選択肢として,誰も踏み入れたことのない「けものみち」に入っていくことだと言う.そしてまだルールも定められていない「けものみち」で必要になるのは,様々な能力をかき集めた「総合力みたいなもの」である.彼の議論で面白いのは,「大抵のの人は中途半端な能力しか持ってない」,「だからその中途半端な能力を寄せ集めてなんとか生きていこうよ」というメッセージが殆どすべての人に発せられていることだ.たぶんこのメッセージを感じたことで,僕は読後に「それを言っちゃあおしまいよ」って思ったのだろう.高速道路を知らなければ話にならないかもしれない,一方で「高速道路」を抜けても食えるようにはならない,そして高みに登ることを諦めて「けものみち」に入ったとしても,それはそれでルールが定まらない場所で「中途半端な能力の寄せ集めで戦うしかない」とということだ.「総合力で戦う」と言えば格好いいけれど,つまりは中途半端な能力を寄せ集めるってことなのだ.そして意義深いのは,それが何もいわゆる中途半端な一般人だけに言えることではなくて,相当のエリート層とも思える人だって,やっぱり同じ悩みを抱えていることを告白に近い形で示唆していることだろう.これって言わずもがなだけど,中小企業経営にはまさしく当てはまる.高速道路をひとりで走っているつもりでも実はちょっと真面目な企業ならみんなやっていることだ.そして高速道路を知らなければ話にならないことも同じ.「けものみち」に降りたところで,「総合力」の名の下で中途半端な能力をなんとかやりくりしながら,手探りで自分なりの食える道を切り開かないといけないこともその通り.まあ中小企業経営者,必読の本ってことですね.

Jan 17, 2008

コメント(2)

-

やりきったか

メーカーの品質改善活動なんかの本を読むと,凄まじい効率化の努力が書かれていたりする.トヨタなんかも,企業文化として「なぜを10回繰り返す」ことを徹底したり,京セラでも厳しい価格要求に応えながら,ハードワークと工夫の積み重ねで高い利益率を実現している.これもよく言われることだが,メーカーでなくサービス業,また社内での事務,営業活動,そして経営そのもの,こういった活動にも上記のような「凄まじい効率化」がなされているかどうかだ.日本のホワイトカラーの生産性が低いことはよく指摘されている.なんとなく文系の人間はいい加減で,その割に社内ではなぜか出世するものだから,問題が表面化しなかったのかも知れない.どんなビジネスでもそうだけど,本当に「やりきっているか」によって結果は大きく違うと思う.ホワイトカラーであれ,営業活動であれ,社内での意思決定であれ,メーカーの品質改善活動のように,地味にまじめに少しずつ積み重ねが大切だ.当社は技術系のメーカーではなく,あくまで専門知識と企画力を生かした専門商社である.この業務においては,(1)情報の効率的な共有,(2)知恵を絞ること,(3)論理的で効率的な営業活動なんかが,それこそ少しずつ改善を重ねて有効に実行に移されないといけない.まあ何事も,「やりきること」が大切ですね.それがサービスであれ,企画であれ,営業活動であれ.

Jan 16, 2008

コメント(0)

-

ストック型開発とフロー型開発

企業の商品開発戦略には,ストック型とフロー型があると思う.ストック型は,現状の資産・負債バランスに基づいて,「今の資産状況ならこれくらい余裕があるから,これだけ投資できる」と考えるものだ.もちろん,現金の余裕がなくても設備投資資金として銀行などから借り入れによって賄うこともできるし,上場していれば資本市場から直接,資金を調達することもできる.この場合,主に勘案するのは企業のバランスシートだし,投資回収はそれなりに長期にわたって行うことになる.後者のフロー型は,今年儲かった分を上限に投資するというものだ.今年は利益が出そうだから,これくらい(ダメもとの)開発費が使えるなとか,思ったより利益水準が低そうだからちょっと開発は休みとか,その時のフロー収入によって商品開発に対する態度を変えるやり方だ.僕は銀行出身だから,本来は前者のストック型開発計画になるのかなと思う.実際,現金を貯めすぎている企業に対しては,ちょっとくらい今期の利益が削られても,長期的なリターンをもたらす投資をやらないといけないと思っていたし,実際,企業の借金の内,かなりの部分はこうした設備投資資金である.でも中小企業を経営していると,どうしてもフロー型開発に傾きがちであるし,まあそれはそれでいいかなと思っている.年間を通じて赤字というのは許されないし,ましてや会計の教科書のように,減価償却が長期にわたって認められているからと言って,年間のキャッシュフローがネットで赤字というのも嫌なものである.それに中小企業を取り巻く環境はいつ変わるかわからないし,ましてや現状の環境でさえ,情報に乏しい中小企業では正しく把握しているとは限らない.だからむしろ,中小企業はネットのキャッシュフローを常にプラスにしつつ,「今年儲かった分だけは,ダメもとで開発投資に回す」というのが正しいのじゃないかと思っている.そして難しいことに,いつまでも投資しないということもできないから,やっぱり常に利益を出し続けるということが必要なのですね.

Jan 15, 2008

コメント(0)

-

新年早々

新年早々,なかなか忙しかった.1月5日は初出勤で期首の経営会議,そのあと夕方から仕入先のメーカーやお世話になっている先生などを招待しての新年会.8日からは,福井・富山・黒部・新潟の北信越+東京出張でした.初日の新潟で,地域担当の藤井くんとお鮨屋さんへ.深夜の蕎麦とうどんで蕎麦焼酎で締め,かなり遅くなってしまった.更に東京では挨拶回りで夜は会食と,新年早々から走り回った感がある先週でした.今年はじっくり「ビジネスモデルの再構築」に取り組もうと考えているのだけど,既に予定がどんどん入ってきている.まあいつも走りながら,新幹線や飛行機の中でいろいろ思いつくから,こんなペースでもいいかなと思っています.皆さん,今年もがんばってブログも更新しますので,よろしくお願いします.

Jan 13, 2008

コメント(0)

-

会社の目的

いつも会社の目的,会社経営の目的のことばかり考えている.結論的にいうと,会社とは,「顧客を喜ばせることによって,お金と時間と創造性を社員にもたらす」ためにあるのではないかと思う.結果として得られるのは,社員の生活安定のため必要なお金,効率化により生み出され生活を豊かにする時間,そして仕事をする過程で創造性が刺激され,毎日が楽しくなる.これらの結果を生み出すための目的として,顧客を喜ばせることをするから,社会にも貢献できるし,第一に無理やり売り込む必要性がなくなる.こうしたことは理想型だけど,まずはそう強く思わなければ実現しないと思う.なんだか新年早々考えることがたくさんある.まずはひとつずつ実践していかないと.

Jan 4, 2008

コメント(2)

-

顧客の創造

しばらく経営者業をやっていて思うのだが,あまり気乗りしていない「顧客」に対して必死で自社の商品を売り込もうとしているのは,実はビジネスでも何でもないのではないか.「顧客」と思っているのは自社(または担当者)だけで,相手はそのような売込みが迷惑で,自分を「顧客」として扱って欲しいとすら思っていないかもしれない.「顧客」というのは本来的に「創造」するものだと思う.その人が気がついていない,気がついていても自分ではどうしようもない事に対して,ヒアリングし,改善策を提案し,喜んで購買してくれるプロセスを通じて,その人・会社は「顧客」になっていくのだと思う.よく「喜ばれる仕事をしなければならない」と言われるが,それはつまり「顧客を創造しなければならない」という意味だと思う.他社と同じ事を同じ土俵で競い合っている限り,「顧客」にとっては「どうしてもこの会社から買いたい」と思わせることはできない.どうせビジネスをするなら,当社と付き合いたいとと思ってもらいたいし,そうでなければ自社のポジションを自ら下げてしまうことにもなり,働く社員もプライドが保てないだろう.他社と同じ商品を価格だけで選ばれているとすれば「当社の本当の顧客」とは言えないし,担当者もやりがいがなくなってしまう.当社も深堀りすることで,そろそろビジネスモデルを変えていかねばならない.本当の意味で「顧客を創造する」一年にしたいものだと思う.

Jan 4, 2008

コメント(2)

-

事業展開

事業がそれなりに成長してくると,何らかの「新たな展開」を図っていかないと継続的に成長することはできない.市場は成熟してくるし,同じビジネスモデルで規模だけ拡大すると,価格競争が厳しくなったりして必ず頭を打つときが来る.では,現在の事業から離れたところで新規事業を立てればいいかというとそうでもない.「隣の芝」は青く見えるだけで,実際その分野で一生懸命すでに努力を重ねている企業がたくさんあるから,そうそう話は簡単ではない.街をふらふら歩いていて事業の種を見つけるとか,たくさんの異業種経営者に会って「儲け話」を紹介されるとか,まずありえない.ではどうすればいいかだけど,やっぱり現在の事業をとことん「深堀り」することが大事と思う.深堀りしていけばいくほど,「前人未到の世界」に入っていくことができるし,そこから「横展開」,「縦展開」するヒントにぶち当たる時が来ると思う.ニュートンだって毎日毎日物理のことを考えていたから,林檎が落ちるのをみて万有引力を思いついた.単にふらふらしている人だったら,そんなことは思い及ばない.同様に経営者で,毎日自社の事業のことを考え続けている人だけが,ちょっとしたことに閃きを感じることができるのだろう.新規事業は現業の深い深いところにあり.こう信じて(多分あってる),今年も地味な深堀りに徹していきたいと思います.

Jan 3, 2008

コメント(0)

-

1000日目

早いもので,ブログを始めてちょうど1000日になりました.投稿数も600を超えている様なんだけど,たくさん書くことあるものですね.今年もよろしくお願いします.

Jan 2, 2008

コメント(0)

-

2008年

明けましておめでとうございます.さて,新年早々,2008年はどういう年にしたいかを考える.僕は2000年に社長になって,経営者として丁度8年が経った.最初の2年は組織作りで低収益ながらなんとか黒字を確保しながら,メンバーを強化し,メーカーからコンサルティング商社への変革を行っていった.今では恒例になった「レベルアップセミナー」を始めたのもこの頃だ.次の4年(2002~2005年)はその基盤を生かして,実績を上げる時期だった.当時3,4割を占めていた海外ビジネスが厳しくなり,かなりその分野を縮小しながら国内売上増により,全体の売上を伸ばしていった.その次の2年(2006~2007)は,既存ビジネスで実績を伸ばしながら次の基盤を作る時期だった.色々な試行錯誤を続けながら,徐々に新しいものが出来てきたように思う.全体として,2000年当時からすると,市場規模は縮小する中,当社のメンバーは3,4割増え,売上規模も丁度倍くらいになってきたかなあというところだ.とは言え,実績としてはまだまだ既存ビジネスの枠組みから出ていはいない.必ずしもビジネスモデルを変えるはないが,「得意技を究めて多角展開する」必要性はどんなビジネスにも付きものだ.そこで2008年は真剣に多角展開を志向してみたいと思う.今までの顧客のニーズをもっと深く捉え,当社が出来,他社が提供できないようなサービスを始めてみたい.大規模投資は必要ない.他人より多くかつ効率的に働いて,その分新しいことに労力を投資していきたい.余裕で新しいことは始められない.既存ビジネスは変わらず伸ばしながら,新たな展開を図りたいと思う.

Jan 2, 2008

コメント(2)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

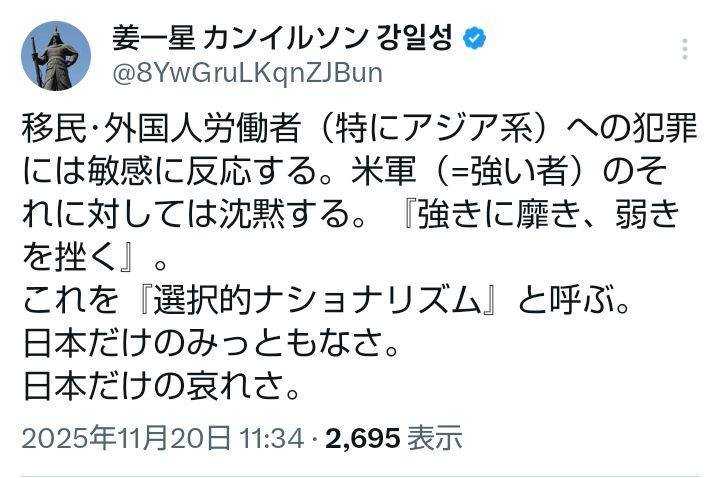

- 政治について

- 同感ですね。これに同調する人も増え…

- (2025-11-24 07:59:24)

-

-

-

- 楽天市場

- 【〜11/27 最大3万円クーポン】ロレ…

- (2025-11-24 09:04:41)

-

-

-

- 楽天写真館

- MUFG カード Global POINT

- (2025-11-24 07:44:58)

-