2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2010年06月の記事

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

神秘

擦り込みというか思い込みというか、すっかり慣れているからなんとも思わないだけで「こわれもの」とか「おせっかい」って全然プログレっぽくない。 プログレっぽい、ってのは要するに「太陽と戦慄」とか「海洋地形学の物語」とかそういうのを言うのだ。「原子心母」や「幻惑のブロードウェイ」もそのうちに入る。「危機」「究極」「神秘」「狂気」なんかもかなりプログレっぽいが、意外に「恐怖の頭脳改革」は微妙な気もする。「人間解体」とか「放射能」なんかもかなりプログレだと思うね。 プログレ以外の分野に意外にプログレっぽいものが潜んでいることはよく知られている。その有名な例としては「対自核」が挙げられる。他には「現象」とか、それこそ擦り込みでそういうイメージは持ち辛いが「四重人格」なんかも結構プログレっぽいんじゃないかと思う。それから意外なところでは「苦悩の旋律」とか「孤独な影」、「悪夢の惑星」「戒厳令」なんてのも。 あとはまあやり過ぎ感はあるとしても「アーサーもしくは大英帝国の衰退ならびに滅亡」は相当にプログレ的だと言える。でも「ジンク・アロイと朝焼けの仮面ライダー」は全然プログレっぽくないんだけどね。 フランク・ザッパがプログレかどうかは全然解らないけど、「ザッパの丸三角四角」はプログレっぽくないけど「辿り着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船」はプログレっぽい。要するに、そういうコトだ。

2010.06.30

コメント(1)

-

My Way

最近の芸術状況。 ロトチェンコを見てきたワリにはデザイン方面への意欲はあまり湧かず。今やると物真似になりそうで・・・まあ、真似したところから生まれる何かもあるとは思うんだけど。 写真ブログ開始は先日も書いた。あまり見てくれてる人がいないみたいなので少し宣伝する方針。 minoradioは長いこと新曲を発表してなかったけど、実は既に出来てるのも幾つかあるし、やっとTridentの満足行くリミックスが出来たのでそろそろ発表再開。まず1曲、久々に公開。 今出来てる曲を軽く紹介しようかな。タイトルは全て仮題。・Hopleless Tapeless 評判が今一でも作り続けるアンビエント調の曲。哀愁のサウンドはメロトロンのサンプリングによるところが大きい。この曲ははじめてループ素材を使わず、全て自力で打ち込んで、Logic Expressだけで作った。それにしても無駄に長い。・D's Way これが今の(My Space上での)最新曲。マードックスのMDK's Way(活動休止前最後のライヴのオープニングで演った曲)のドラムパートをベースに作った曲。俺のドラムのサンプルが2種類と、MDK's Wayのイントロの一部をそのまま使っている。でも曲そのものは無関係。・Trident2010 Guitar Dub Trident (Deep Dub)から改題。ギターパートだけ残して全部作り替えた。でも曲の長さは同じ。アンビエント色が更に強くなって評判は悪化が予想される。俺は好きなんだけど。Logicで作ったけど全部のパートがアップルループで出来ている。・The Lost Factory 今更ガバに挑戦しようと思って作ったら何の変哲も無いガバにしかならなかった。ソレではつまらないので色々いじくり回してようやく「少し俺っぽいガバ」になった。久々にガレージバンドのループだけで作った曲。コレのダブも完成している。そっちの方が好き。・Goodbye 未完成。結局ベタ打ちでダブというスタイルが一番得意、ってーかミキサー無いし的な発想で作った何の変哲もないダブ。ガレージバンドで作った。でもドラム以外全パートリアルタイム打ち込み(手弾き)。ドラムは自分のプレイをループってのがミソ。タイトルは曰くあり気なタイトルをわざと曰くあり気な時期につけて時間が経ったら曰くあり気でなくなってしまったもの。

2010.06.29

コメント(0)

-

Coming Up For Air

Abstainのカップリング曲Coming Up For Airを聴くことが出来た。ベースラインが完全にファンカのCosmic Slopだった。格好良い。 Air Conditioned Nightmare EPも聴くことが出来た。Mistress Daydreamがロージズも顔負けのファンキー曲だという話を読んでいたので楽しみにしていたが、曲は悪くないがやっぱりロージズにはかなわない。ってーかこのドラマーでレニに対抗しようというのは図々しすぎるのではないか。レベルが違いすぎる。 オレンジ・デラックスのCDは今更入手した。彼らのアルバムはAmazonのマーケットプレイスで50円以下で入手出来る。買って損はない。送料込みでも2枚で1000円しないんだからな。特に5:30が好きで、しかもオレンジ好きの俺が今まで持っていなかったのは明らかにおかしいのだ。いや、オレンジジュースもG.I.オレンジも聴いてないけどさ。オレンジジュースなんてジーク・マニーカがいたんだから聴いても良さそうなもんだけどね。 画像がAbstainでタイトルがComing Up For Airであるところから解る通り、オレンジ・デラックスはまだ聴いている途中なのだ。近々感想を書くこともあるかも知れない。今のところ好きな感じだけどね。

2010.06.28

コメント(0)

-

Can't Get Back To The Bassline

夏(梅雨)っぽくなってきたけど俺は飽きっぽい性格なのだ。のっけから駄洒落で申し訳ない。先日から続けている「ライヴ・エイド怒濤の更新」があっさり停滞したのは飽きてきたため。細切れとは言え16時間分を見ながらレビュー書くのはしんどい。ホントは来月13日のライヴ・エイド25周年に完結を目差してたんだけどさ。無理だね、こりゃ(笑)。 先週いきなりiPod用に使ってたAKGのイヤフォンが断線した。AKGとはいえ3000円くらいの安物なんだけど、結構音は好きだったからがっかり。で、出先で予備も持っていなかったのでショッピングセンターみたいなところで応急購入。980円のホントの安物(Panasonic製)を買ったらコレが笑えるくらい低音が出ない。俺はあんまり重低音を重視する方じゃないんだけど、それでも「えーっ」って思うくらいの音。 結局コレは頑張って一週間使ったけど、それこそ緊急用予備にして買い替える事にする。しかし今度も1500円くらいの安物で(笑)Radiusのを「iPodに似合うから」というだけの理由で購入。デザイン的にはベストマッチ。音は980円のよりは遥かに良いがAKGのよりは今一、というレベル。でもこの500円の差は笑えるくらい大きいな。 実は1500円~3000円の差はこの500円ほどには大きくない。3000円クラスより上に行けばまた違うんだろうけどね。でも俺の使い方だと高いイヤフォンは買えない。断線の頻度が高すぎるから、基本的には消耗品だと割り切ってるんだ。毎日使うものだからね。しかもiPod腰にぶら下げてると色んなところに引っかけるんだよ、コードを(笑)。実はAKGも2代目で、初代はそれで思いっきりコードぶち切りました。 でも一応AKG3代目も入手検討中。アレは音もデザインも好きなんだ(オレンジだし)。

2010.06.27

コメント(0)

-

Pick Up The Pieces

キックがどうしたとか騒いでいる場合ではない。ピート・クゥエイフ死去。寂しい。俺が望むキンクス再結成はオリジナルキンクスではないのだけど、それとコレとは全く話が別だ。 ネブワース90の完全版DVDリリース決定!片面1層3枚組トータル3時間10分収録・・・ってソレはどう考えても昔から出てるのと同じだ。完全でも何でもねえ。まあ国内盤は何故か3枚ばら売りで、3枚組2000円くらいで買えた輸入盤より異常なくらい高額な商品だったから若干状況がマシになるってコトか。馬鹿にしてんじゃねえぞ。 ユニクロからイエローモンキーのTシャツが。う~む、パンチドランカーのは少しだけ欲しい気がするなぁ。でも微妙だなぁ。何故今イエモン。IKUKOさんは喜ぶだろうけどなぁ。

2010.06.26

コメント(0)

-

Give Us A Goal

海老名のバーでサッカーを見た。多分俺にとって最初で最後のワールドカップ観戦だろう。それにしても南アフリカで日本人がはしゃいでる姿を見るとどうしても「名誉白人」という単語を思い出す。 試合とかには興味が無いから人の名前を見て出鱈目な事を口走り続ける。どこだかの「メッシ」とかいう選手は「滅私奉公」という言葉の語源という事になったが、今変換したら「メッシ暴行」となったのでこっちの方が面白い。コレを採用する。 サッカーには興味はないが、ソレ絡みの曲はどうしてもその用途上非常に盛り上がる。メンバーがファンだからそういう曲を作るのであって、気合いも入るのだろう。結果としてよっていい曲が多い。クリスマスソングと同じ仕組みだ。サッカー曲の方が安易な曲が多いけどね。 「安易なだけに盛り上がるタイプの曲」を作らせたら右に出るものがいないのがスレイド。ホント馬鹿馬鹿しいくらい単純な曲だけど、それが欠点にならないのは得なバンドだと思う。「例のあのリズム」を臆面もなく使って知らんぷり。「Give 'em」ではなくて「Give Us」なのが俺から見ると「ケッ!」なんだけど、まあそういうものだろう(笑)。 それにしてもこの曲、異常に音が悪いのはどうしたものか。録音の段階から割れてるんだろうな。まあその雑さもスポーツっぽい、という気はしないでもないのだけれど。

2010.06.25

コメント(3)

-

Highway Star

俺の趣味はひねくれていると認識されているようなのでこういうビッグメジャーが紹介されると驚くかも知れない。でも★★★★★なのはこのヴァージョンだ。 コレはFireballのリリース後だと思うんだけど、ドイツの産んだ伝説的音楽番組Beat Club(後にMusik Laden)で放送されたヴァージョンでご覧の通りアレンジや歌詞が未完成となっている。 特に歌詞はギランがその場で適当に思いついて歌ったとしか思えないもので、ミッキーマウスやスティーヴ・マックィーンが出鱈目に登場する。もごもごとよく解らないフレーズを歌ってる部分もある。相当に適当だと思うが、よく考えると完成した歌詞もそれほど内容があるとは思えないものだからまあ、どっちでもいいってトコだろう。 アレンジも基本は出来ているが相当荒っぽく、完成ヴァージョンが相当整理されたものである事が解る。間奏後のキメは2回とも出てきていて、完成ヴァージョンでどうしてああなったかはむしろ不明。ある意味こっちの方が自然だよね。 でも俺はこの荒っぽい演奏が凄く好きで、とにかく全員がやりたい放題って感じなのがたまらない。ギランは完成版や後のライヴより遥かに吠えまくっていて、特にサビのフレージングはこのまま完成に至っていたら後々歌えなくなっていたに違いない、というようなもの。 ロードのフレーズはまだ固まってはいないが流石に端正にまとまっていて、そういう意味でも非常に「らしい」。ペイスもより荒っぽいプレイをしていて、グローヴァーはいつも通り(笑)。 しかし問題はブラックモア御大である。俺はこの人を「ギタリストとしてはそれほど好きじゃないがスターとしては凄い」と評価しているんだケド、ここでの彼はもう「魅せる」とかそういうレベルじゃなくてなんだか危ない人みたいだ。勿論この人基本的に素面な人なのでかなりの計算が入ってのこのプレイ(演技という意味含む)なんだろうけど、でもギターソロでネックをなで回す(と言うか何と言うか)時の目つきは明らかに危ない。 例えばディープ・パープルを知らない人にトミー・ボーリンとリッチー・ブラックモアの映像を見せて「どっちがヤク中か」と訊いたらかなりの人がブラックモアを指すんじゃないだろうか。特にこの映像はそう思わせる。 どうでもいいコトだけどバックが「詩人タリエシンの世界」なのは個人的に高ポイントだね。

2010.06.24

コメント(0)

-

Supernova

ロトチェンコの奥さんの名前が覚えられない。 ステパーノワが正しいのだけど、Stepanovaという(英語の)綴りのせいで頭の中でSupernovaに変換されてしまうのだ。それでどうしても思い出すのはこの曲。 Five Thirtyは91年にアルバム1枚だけ出して解散してしまったのだけど、実はよく調べると85年に結成されて、Catche in the Ryeのシングルで一応デビューしてたりするのだった。俺は91年に出たアルバムと3枚のシングルしか持っていないけど、デビューシングル以外にも90年に2枚のEPが出ているみたいで、そのうち手に入れたいものだ。 Supernovaは唯一のアルバムの1曲目を飾る曲。このアルバムは物凄くよく聴いたけど、やっぱりオープニング曲の印象は強い。13th DiscipleやAbstainと並んで特によく聴いた曲だ。この3曲(と、You)がシングル曲だという事は後から知ったから、外でよく聴いた曲に偏ったわけじゃないんだ。やっぱりキャッチーさは抜きんでていたんだね。 この曲のキャッチーなメロディ、スピード感があるグルーヴ、それから一瞬だけサイケ方面に振られるアレンジ。世間ではAbstainの方が人気なんじゃないかな。でも俺はこっちの方が好き。「超新星」ってはったりの利いたタイトルもぶち上げてる感があっていいよね。この感覚は後にOasisがもっと派手にやるんだけど(Chambagne SupernovaよりむしろSupersonic!)。 それ以外の曲も、流石によく聴いただけあって全部好きだな。実は一番好きになれないのがデビューシングル(アルバムに入ってるのは91年の再録)のCatcher in the Rye。「あまりにも」なタイトルも含めてどうにも乗り切れないのだ。オリジナルヴァージョンはもっとショボい・・・(モッズのコンピに入ってるのを持ってる)。 そう、実はモッズ畑なんだよね。ネオモッズ以降だからモッズサウンドって捉えたら全然ツボじゃないんだけど、俺の琴線は全然違う方から触れられていた。だいたい91年には俺モッズなんて全然意識してなかったもん。

2010.06.23

コメント(2)

-

Living After Midnight

英国では変なタイミングで放送されたCS&N。折角の再結成にも冷たいBBCだ。特にフィラデルフィアの中継には冷淡だったのかね。日本はもっと冷たくて放送自体無かった(後で出るCSN&Yは一応放送した)。公式DVDにはTeach Your Childrenだけ入ってたけど。 あと訂正、公式DVDにREOスピードワゴン入ってました。サバス、REO、CSN、ジューダスってこの辺の時間帯は何故か、ディスク3、英国フィナーレの後に入ってる。あ!ブートDVDにはリック・スプリングフィールドも入ってた(笑)なんだよ、この辺でまとめて再放送してたんだね。面目ない。 でもちゃんと確認せず(えっ!?)「今」を続ける。ちらっと触れたけどジューダス・プリーストだ。暑苦しい革ジャン姿でメタルゴッドのお出ましだ。ポップな曲に素っ頓狂なハイトーンヴォイス。う~ん、Living After Midnightっていい曲だなあ。凄く聴きやすい。フリートウッド・マックはたいしていじらなくてもヘヴィ・メタルになるという証明をしたGreen Manalishiもプレイ。もう1曲You've Got Another Thing Comin'も演ってるけど俺の持ってるソフトには収録されていない。 余談だけどサンタナもBlack Magic Womanをたいしていじらずラテン化したわけで、まあ要するにマックってサウンドの幅が広いんだけど、なんとなく「何色にでも染まってしまうドラマー」ミック・フリートウッドの本質を変な感じ方してしまうのは俺の気のせい?

2010.06.22

コメント(0)

-

Empty Spaces

本当に心の底からなんとも思わない俺がいた。これは「嫌い」ではない。完全な「無関心」だ。 朝、同僚に「ワールドカップ見た?」と言われたから適当に「見た見た」と応えた。当然見てないし、同僚も俺が見てないのを知っている。「凄かったね」と言うから「凄かったね、キックとか」と、まあ大体間違いではない返答をする。サッカーがキック物である事くらいはとっくにお見通しな俺だ。「オランダに5-0で勝った」と言われたけど既に飽きてきたからどう答えたのか覚えていない。勿論俺はソレが本当か嘘かも解らないし、相手がオランダだったのかも知らない。(どうやら嘘らしい。でも相手はオランダ) 嫌いな話題なら話のオチくらい覚えてるんだよね。でも最後の方は全然覚えてないんだからもう完全に関係ない話としてしか聞いてないんだ。野球の話題ならもう少し悪意のあるギャグとか入れる筈だし。 午後にも別の同僚がサッカーの話題を振ってきた。いくらお前でも見ただろ?と言うから、見るわけないじゃん、と答える。こいつは本気で聞いているのでこっちも本当の事を答える。「だって全く興味ないからさ。それにテレビ見ないし。ましてやスポーツだし」「結果くらい知ってるだろ?」「知らない。朝Sがなんか言ってたけど」「だってあれだけ新聞でもネットでも報道してるじゃん」「サッカーって時点で興味ないから見ないんだよ。なんか書いてあっても中身まで見ないじゃん」「これだけ世間で話題になってるんだよ?」「俺以外はね(笑)」その後も色々話していたけど徐々にフェイドアウトして仕事を続けた。 5対0ってのが嘘と言うところまでは解ったけど、結局どっちが勝ったのかは知らない。一個だけ記憶に残ったのはオランダのチームがオレンジだった、という話。オレンジは興味あるんだ。でも何がオレンジだったのかは知らない(多分服だろうな)。 で、ぼんやりと「ああ、俺ってこんなに興味なかったんだなぁ」と思う。昔はもっと積極的に「嫌い」だったような気もしたけど。なんとなくそれが意外、不思議?なんか妙な感覚が残ったんで、ここに記す。嫌いでさえ無いので「スポーツ憎悪シリーズ」にも分類出来ず宙ぶらりんに。

2010.06.21

コメント(2)

-

Boys and Girls

ブライアン・フェリーが好きかどうか、ってのは「ブライアン・フェリーが自分を格好いいと思ってる」ことを容認出来るかどうか、というところにかかっていると思う。俺はもう三周くらいして容認してる、というよりもうすっかりこの人は「異常に面白いおじさん」だと思ってるから。 バックにデイヴ・ギルモアを従えてステージに登場した瞬間からもう「俺大好き」オーラを発散させつつ例によってもう形容不可能なタコ踊りを披露。よりによってつかみ所の無いメロディのSensationからステージを始めるものだからたまらない。手拍子を煽るだけでどうしてこう格好悪いのかこの人は(笑)。いやもう大好き。 当時は駄目だったけどねぇ。やっぱ何周かしないとこの人の良さは解らない。 今見る際にはデイヴ・ギルモアのギルモアっぷりが見どころでもある。この人は絶対にぶれない。ギルモアのギターが必要とされている場所に行って完璧にギルモアのギターを弾いて、それでいて決して誰の音楽をもギルモア色に染め上げたりはしないのだ。フロイドでも一切染めなかった様にね。Boys and Girlsでのギターはまさしく「ここで必要とされているギルモアの音」であり、それでも一切フロイドっぽくはない。 しかし我々の目はどうしても陶酔し切っているフェリーに釘付け。絶対この人自宅の風呂場でも同じテンションで歌ってる。 Slave to LoveとJealous Guyは公式DVDにも入ってるけど、俺は前半にプレイされた2曲の方が好きなんだよね。いや、ガキの頃はJealous Guyだけ聴いてたものだけどさ。

2010.06.21

コメント(0)

-

Having My Picture Taken

2010.06.20

コメント(2)

-

Hard Drink & Easy Women

きょうび当たり前だと思ってるのだけど、どうして今更世間が水洗便所の話題で持ち切りなのかさっぱり理解が出来ません。 以前電車の中で見た結構奇麗な女性。座席に座って一心不乱にゼリーをかっ喰らう。かっ喰らうと言う表現がぴったりな必死の食いっぷり。その後おもむろに1リットル紙パックのお茶をとり出し、がぶがぶと呑む。目を見開き、何かに取り憑かれたように呑む。お茶なのに「呑む」と書くのはソレがぴったりだったからだ。または「鯨飲」。何だか物凄い迫力だった。でも美人なの。全然美人に見えなかったけど。 「骨粗鬆症訴訟勝訴」は一応俺のオリジナル早口言葉で、仲間にも非常に高い評価を得た(高い評価を得た早口言葉、ってのもなんかアレだが)んだけど、ネットで検索してみるとやっぱり同じことを考える人はたくさんいるみたいだ。少し残念だが、まあそんなものだろう。 某所での書き込みを見てイラッとする。自分の事を本気で「真の○○ファン」とか言う様なヤツと「同意見」って思われたら最低だね。何が「わかる」だ。少なくとも俺は「わかった」ワケじゃねえぞ。感じたんだよ。 パイのSong for JennyとウイングスのMomma's Little Girlは少しだけ似ている。

2010.06.20

コメント(0)

-

Golovokruzhenie

タイムテーブルによるとREO スピードワゴンとリック・スプリングフィールドが登場したとあるが、俺の持ってるDVDにもビデオにも一切登場しない。どっちもちゃんと聴いたコトもないし、コレに関しては言えるコトが何一つ無い。 言えるコトが無いのは次に登場したハワード・ジョーンズも同様だ。だからこういう髪形って嫌いなんだってば。曲は勿論「かくれんぼ」だがこの曲の事も「勿論」といえるほど知らないのだ。 言えるコトは何一つ無いが妙に印象に残ってるのはモスクワからの中継で、Autographというバンド。ロシアのバンドなんかいまだにこいつらとゴーリキー・パークしか知らない。ってーか事実上どっちも知らないんだけど(笑)。でもこいつらの曲、オリジナルかどうかも知らないけど妙に耳に残ったんだよな。Golovokruzhenieって曲なのかな?もう一曲のNam nuzhen mirは日本では放送されなかったと思う。 サウンドはチープなニューウェーヴ風で、明らかにあかぬけない感じ。でも演奏は結構しっかりしてるし、少なくともメロディは英国のニューウェーヴって感じとは全然違って、今聴くと妙に面白い気もするな。レコードとか出てるのかな(買わないけど)。

2010.06.20

コメント(2)

-

Long Long Way to Go

中学時代俺はスティングを馬鹿にしていた。このライヴ・エイドでのパフォーマンスが地味で退屈だったせいだと思う。クラスメイトのFには悪い事をした。 今見ると全然悪いとは思わない。むしろ俺の中でRoxaneはこの時の弾き語りヴァージョンが基本だ。ブランフォード・マルサリスのソプラノサックスも凄く格好いい。メン・アット・ワークのソプラノは当時から格好いいと思ってたんだけど、マルサリスは解らなかったんだな。所詮中学生。ガキの音楽センスなんざそんなモンだ。 続くDriving to Tearsに記憶が無いのは退屈で見てなかったのか放送されなかったのかの記憶さえ曖昧。多分放送がなかった筈なんだけど。これは同じ形態だけどよりビートが効いてるから、当時見たら気に入ってたかな。いや、無理だろうな。 このステージはスティングとフィル・コリンズが交互に演奏し、最後2曲をデュエットするという趣向。3曲目にコリンズがハゲ頭をひるがえして登場し、Against All Oddsを演奏する。スティングとマルサリスは休憩。1コーラス目から思いっきりピアノをミスタッチして苦笑。 続いてスティングはMessage in a Bottleをプレイ。当時の俺はこの曲がポリスの代表曲だなんて知らないから退屈で地味な曲だと思ってた。こんないい曲なのに!今度はマルサリスとコリンズが休憩。 そして満を持して(笑)満を持さなくていいのにIn The Air Tonightが登場。コレ以降コリンズは「イベントといえばこの曲を演らないと場が収まらない」と勘違いするようになる(ちなみにデイヴィッド・ボウイも同じような勘違いをする)。いや、曲は好きなんだけどね。 ラスト2曲はコリンズのLong Long Way to Goとスティング(ポリス)のEvery Breath You Takeをデュエット。何故か後者でコリンズはピアノを弾かない。余談だけどこのライヴ「見つめて欲しい」と「見つめていたい」を両方演ってるんだね。それを「コリンズとスティングの想い」と解釈すると非常に気持ち悪い。 で、Long Long Way to Goとはどういうコトかというと、この後コンコルドでJFKスタジアムに移動する出たがりキューピーちゃんのコトなのだな。

2010.06.19

コメント(0)

-

Iron Man

で、「ブラック」コーナーの続きだけど、勿論次に登場する「ブラック」はブラック・サバスである。 出落ちですいません。 当時はシャーデーとは違う理由で嫌いだったサバス。怖かったんだよ、4人とも。オジーとビル・ワードは怪獣みたいだし、ギーザーとアイオミは悪魔みたいだしさ。違った意味で中学生には早かった、ってこんなもの怖がる中学生っているのか?まあ、俺は幼稚な人間だから。 イアン・ギランが脱退してなんとオジーが復帰、という凄いステージにも関わらず、フィラデルフィアに登場したサバスはBBCではだいぶ遅い時間になって録画で、しかもParanoidのみ放送という仕打ち。アメリカ/日本でもIron Manは途中から放送。日本ではChildren of the Graveも途中でCM。全部放送された国が無いというのは酷い話だ! 次には本物のブラックに戻ってRun DMCが登場するがコレもBBCでは放送されなかったみたい。King of Rockをプレイしたんだけど、サバスの次にコレって落差が物凄い様にも感じるけど、勿論Walk This Wayがヒットする前で、誰もこの後ヒップホップとハードロックが融合してしまうなんて思っても見なかったのであった。

2010.06.19

コメント(0)

-

Your Love is King

アフリカ救済イベントでありながら黒人ミュージシャンの登場が少ない、というのはよく言われた話。そして何故かこの辺からしばらくが出演順的に「ブラックコーナー」になる。 フィラデルフィアのステージにはフォー・トップスが登場。真夏に銀色の通気性の悪そうなスーツで現れ、ヒットメドレーを披露する。日本で放送された3曲の他にWake Me When It't OverとBarnadetteが歌われたのだが、Same Old Songから始まりReach Out I'll Be There、I Can't Help Myselfと繋がるいかにも必殺なメドレーが放送されたのは掴み的にも(珍しく)正解。勿論俺の心も掴んだ。ウェンブリーのウェラーやポール・ヤングは悔しかったかも知れない。 次はオランダのハーグから中継、B.B.キングがWhy I Sing The Blues~Don't Answer The Door~Rock Me Babyというメドレーを、ってこの人も必殺3曲メドレーかよ。今気付いた。コレについては以前語ったのでそちらを参照のコトね。 そしてカラオケ君ことビリー・オーシャン登場(笑)。笑っちゃ悪いだろ。何故か「この人をちゃんと聴く」ってのが俺のテーマになっていた時期がありましたが(笑)。ブックオフで250円で購入後、1回聴いて放置しました。やっぱビリー・オーシャン、それ以上でも以下でもない。 そしてウェンブリーではシャーデー。どんどん黒さが薄まって行く(笑)。でもシャーデーは素敵。いい悪いじゃなくて素敵。具体的には背中が素敵(笑)。新作のジャケでも大々的に披露している自慢の背中を思いっきり開けた衣装、って俺はこの話ばかりしているような気もするが素敵なんだから仕方がない。でも何故か俺が持ってるBBC版のDVDには入ってないのよ・・・前に持ってたビデオには入ってた筈だがな(だから背中の事を語れるのだ)。 シャーデーって当時は明らかに苦手な音楽で、Sweetest Tabooを「嫌い」って公言してた俺だけど、今ではやっぱりすっかり好きになってしまった(じゃなかったら新作も買わないよな)。以前も書いたけど、中学生にはちょっと早い、大人の音楽って感じだったんじゃないかな。中学生はTSCでも聴いてろ(笑)って。 勿論あの「背中」も大人の、ね(笑)。

2010.06.18

コメント(0)

-

Heart Beat, Pig Meat

公式結果(笑)出ました。折角だからこの3年を比べてみよう。言うまでもないけど08、09、10年の順にデータを並べてみる。勿論太字が最新だ。身長:175.0cm→175.3cm→175.3cm 一時期は176とか鯖読んでたけど、四捨五入しても176にはならない事が判明。175.5でも鯖読みだな(笑)。ええ、事実上175cmです。体重:98.9kg→81.2kg→74.7kg 目玉。公式には2年で24.2kg減ったワケだ。身長を鯖読まずに計算するとBMI24.3という事になる。一応標準体重の範囲に収まったが、ここで計算すると肥満度10.49で「あなたは太り気味です。もう少し体脂肪を減らした方がいいかもしれません。」と言われる。あと400g減らせば「あなたは太り過ぎでもやせ過ぎでもありません」と言われるのだけど。頑張ろう(ちょっとだけ)。腹囲:110cm→93cm→88cm 減らない減らないと言っていたら知らぬ間に減っていた。どうりで32インチのジーンズが履けたわけだ(いつの間にか履いていたりするのだ)。2年で22cm減。ざっくり言えば1kgで1cmくらい減ってるんだな? 俗に言う(あまり根拠が無いとも言われる)「メタボリック」な腹囲は85cmだと言われているからあと3cm減らせばいい、という事になる。でもこの数字を唱えてるのは日本肥満学会だけだから、それ以外の基準の90cmは下回ったワケだ。 さて、これからどうしようかな。とにかく目標は大ざっぱに言えば達成してる。強いて言うならあと腹囲3cm、体重400gってところか。まあ、達成すれば儲け物、無理なら無理でもいいか、って気分で、そうだな、1年計画で減らしてみようかな。正確に言えば「1年無計画」だけど。 本当の目標は「絶対元には戻らない」ってコト。以前一回「ダイエット終了宣言」をしたらやっぱり若干体重増えたから、完全に気を抜いたらいけないと思うんだ。 折角手に入れた格好いい服がまた着れなくなっちゃうなんて、絶対に嫌だからさ。「お洒落がしたい」ってのをモチベーションにしたのは圧倒的に正解だったなぁ。

2010.06.17

コメント(0)

-

All You Need Is Love

折角のアメリカオープニングでありながらBBCでは奇麗にオミットされ、公式DVDではデイヴィッド・ボウイの後という変なタイミングでAmazing Graceだけ収録されていたジョーン・バエズは実際にはWe Are The Worldメドレーで歌っていた。俺は結構好きだったし、日本での放送で見た限りは盛り上がって見えたんだけどなんか物凄い白けまくってたという情説もある。まあ、俺さえ好きなら全て良いんだけどね。 そのタイミングで英国ではスパンダー・バレエとエルヴィス・コステロを放送していた。時期的にはKing of Americaが最新の筈だけど、コステロは一人でステージに立って、赤いストラトを抱えてAll You Need Is Loveをカヴァーした。この選曲にそこはかとない悪意を感じるのは俺だけじゃないと思うし、多分世界中の誰もが考えすぎてるんだと思う。 登場順としてはアメリカでフーターズのステージの筈だけど、BBCでは放送されなかったし公式DVDにも入っていない。オーストリアからの映像(BBCではフィナーレらしき、搭乗者勢ぞろいっぽい映像が流れた)を挟んで次はニック・カーショウ。Wide Boy、Don Quixote、The Riddle、Would It Be Goodの4曲をプレイしたが俺は全部知らない。どうもこういう髪形の人は苦手だったな(デュラン・デュラン含む)。しかしこのWide Boyって曲はヴォーカル含む全ての楽器が調子っぱずれに聴こえるんだがどういうコトだ。

2010.06.17

コメント(0)

-

Shame

ウルトラヴォックスの後で日本からのVTRが挿入される。全てスタジオ収録のクチパクライヴで、しかもダイジェストなのが悲しい。実はラウドネス(Gotta Fight)も矢沢永吉(Take It Time)もここで放送された曲しか知らない俺だ。オフコースはもう一曲くらい知ってたかな。ここで演奏されたのはEndless Nightsって言う曲。英語曲をセレクトしたラウドネスとオフコースに対し日本語で押し通した矢沢は流石というか、この人は音楽の好き嫌いと違うレベルで「一貫してる」って意味でどうしても評価せざるを得ない一面がある。嫌なんだけど「格好いい」といわざるを得ないって言うか・・・。 当時から無性に引っかかったのは佐野元春のShame。アフリカの映像をバックに妙に荒い映像で歌う姿が映されるビデオクリップ風の映像が他の三組と全く違う印象だったせいかも知れない。 今聴くとこの曲、凄く「魂」の頃のレノンを今(80年代的な意味で)っぽくした感じの曲に聴こえる。それはこの画質、音質のせいだとも思うんだけど。とにかく、邦楽を馬鹿にしていた中二病の俺が妙に引っかかって、時々聴いていたのがこの曲。今回久々に聴いたけど、思った以上にいい曲だ。コレ入ってるレコード欲しいな。 日本からのビデオの後に登場するのはスパンダー・バレエ。メジャーな存在の筈なのに日本では放送されなかったみたいだ。Only When You Leave、Virgin、Trueの3曲を演奏したけど、実は俺はこのバンド全然知らない。今見ると音から見た目まで全てが80年代以外にあり得ないって感じがいいけどね。当時放送されてたら好きになってたのかな。

2010.06.16

コメント(0)

-

One Small Day

ゲルドフと並ぶ立役者の一人ミッジ・ユーロ。ある意味主役の一人であるウルトラヴォックスも(ほぼ)ラッツの直後に登場し、残念ながら世界的にReap The Wild Windの途中から中継が始まってしまうのだった。今聴くとコーラスパートも一人で歌うミッジに違和感。 ビジュアル的には結構ガツンと来たのが彼ら。ミッジの足首まであるロングコート(夏なのに!)とクリス・クロスのシャツとは思えないほど長いシャツ。ビリー・カーリーはどうってことないがウォーレン・カンの真っ白なスーツ姿で「ドラム」ってのも新鮮だった。ドラマーってワイルドなイメージだからね。それからメーカー不明の謎のグレーのギター(再結成ライヴでも使ってた!)とステージ中央に鎮座したEmurator II。 2曲目は頭から始まるもイントロにナレーションがかぶさるDancing WIth Tears In My Eyes。いまだ印象に残り、今見返しても「これこれ!」って思うのは間奏のクリス・クロスの笑顔。 次のOne Small Dayはイントロの「Hello World!」込みで印象なのだけど、日本放送の時の「世界の皆さんこんにちわ」というトンマな同時通訳までセットの印象になってしまっているのが可笑しくも悲しい。 この2曲は当時の最新作、Lamentからの選曲で、リマスター盤にもこの時期のライヴテイクが収録されていないのでここで聴ける(といってもオフィシャルのDVDにはOne Small Dayが入ってないが)のは非常に嬉しい。ってーかコレが俺には原点なのは何度も言う通り。 公式DVDには何故かOne Small Dayがカットされ、メドレーになってるViennaからの収録なのだけど、実は日本での放送ではあろうことかこのViennaの最初のパーカッションをバックにCM突入という暴挙。勿論初見時にはなんとも思わなかったが、時が経つにつれ「アレってViennaのイントロの筈・・・」と不満が募る。

2010.06.16

コメント(0)

-

Overkill

オーストラリアからの中継は何故かメン・アット・ワークだった。いや、勿論人気バンドではあるけど、放送されたのはOverkill。勿論俺はトラウマで大好きだけど、実際に演奏されたのもこの曲の前にMariaであり、実は人気曲であったDown UnderやWho Can It Be Nowでさえなかったのだ。でも俺はこのクールというよりむしろ無愛想な曲(コリン・ヘイのヴォーカルは大概そうだけど)が大好きだ。 このOz for Africaのパートは全て録画だったようで、BBCでは同じ時間帯に、実際の登場順ではトリだったINXSを放送している。5曲プレイされたようだけどBBCで放送されたのはWhat You NeedとDon't Change。前者が格好いいな、INXSらしくて。俺はこのバンドには詳しくないけど、やっぱりこのサウンドは時代っぽくありながら唯一だなぁ。

2010.06.15

コメント(0)

-

I Just Died In Your Arms

すっかり梅雨入りしたようだ。土曜は俺が遊びに行ったにもかかわらず見事なまでに晴れ続けていて暑いくらいだったのだけど、その反動か今週はずっと雨みたいだ。今週は特にイベントはないが雨の中会社に自転車で行くのはかったるい。イベントといえばせいぜい健康診断か。一年ぶりの「公式記録」が出る。非公式には去年より6kg減っている筈だ。正確な体重計でどう出るのか。 と言えば今日職場の連中にやたら「腕が細い」と言われたのはどういうコトだ。半袖Tシャツにしたのは先週くらいからだし、何故今日言われる。四人くらい言われた。病的だとまで言うヤツがいた。体重は75kg前後、変わっていない。土曜帰宅後はまた74kg切ってたけど、対して食わずにあれだけ歩いてりゃ当然だろうし、今日はもう戻ってたぞ。 問題は現実的に明らかに残っていて、明らかに出っ張っている腹なのだけど、数字だけ見ると俺のダイエットは明らかに成功している。先日叔母の体重計を借りて色々測ってみた。体重:75.8kg(夕食後。朝量るとたいてい74.5~75.5の間くらい)BMI:24.7基礎代謝:1729kcal体脂肪率:19.1%体年齢:41歳内臓脂肪レベル:9骨格筋率:34.6% この数字だけ見るとそんなに悪くない。俺みたいな自堕落な人間が実年齢+2歳の体年齢なんてのは上出来を遥かに超えた数字だろう。体脂肪率20%前後ってのも俺の歳なら平均的な範囲内。基礎代謝は調べたら俺の歳でこの体型だと1500kcalちょっとくらいが普通みたい。ホントか?まあ、俺はそれなりには動いてる(努力をしない範囲で)から、実際の消費カロリーはもっと高い筈だし。ってコトは普通の人より多少余分に食ってもほっといても体重は減るってコトか。納得かも。 公式記録は週末にでも。

2010.06.14

コメント(0)

-

Rat Trap

Live Aidの仕掛け人、ボブ・ゲルドフは結局このイベント(及びBand Aid関連事業)を切っ掛けとして、多分個人(ミュージシャンとしてと言うよりアフリカ救済活動家として)とバンドのバランスを失い、結局バンドの解散に繋がってしまった。これがほぼラッツのラストステージであったと言うのは残念としか言いようが無い。だが、(後述の一部を除き)この演奏自体はラッツにとって「有終の美」と言っても良かったと思う。 ステージに登場する時に「ボブ・ゲルドフ&ブームタウン・ラッツ」の名前でアナウンスされるのが象徴的だ。ラッツはこんな名義で活動したことは一度もなかった。多分ボブが望んだコトではなく、運営側がボブの存在を強調すべくこう呼んだというコトなんだろう。いつ聞いても凄く違和感を感じる。 デニムの上下に身を包んだボブを中心にしたラッツがステージに登場。そしてこれから3曲演奏するが、カメラは殆どボブ以外を追うことはない。ライヴ・エイドのスタッフはラッツを徹底的に「ボブ・ゲルドフのバックバンド」として扱う。こんな扱いではバンドが終焉に向かって行くのもしょうがないのではないか、そんな感覚さえ漂ってしまうのだ。 I Don't Like Mondaysからステージはスタート。重苦しい曲だがことさらチャリティのテーマとは無関係。だが日本での放送(MTVも?)ではアフリカの子供たちの映像を演奏シーンの大半にオーバーラップさせる。雰囲気としては違和感が無いのがまた嫌な感じだ。でもこの時の演奏、特に「Howto die?」の歌詞の後の長いブレイクは感動的。明らかに熱の入った歌唱を聴かせるボブの気合いは本物だ。 2曲目はDrag Me Down。当時の最新作(=ラストアルバム)からの選曲で、打って変わってアッパーな雰囲気。「てぃりりり」の楽しさは勿論、前曲の気合いをそのままテンションに転科してステージを走り回るボブの姿、そしてちょっとしか映らなくても楽しそうに身体を揺らしベースを弾くピート・ブリケット。ヴォーカルのミックスはリード並なのに殆ど姿が映らないサイモン・クロウ(しかし服装はどうにかならなかったのか。たまのドラマーかお前は)。とにかくこの曲も例によってこの時の演奏が一番好きだ。 悲劇は3曲目に起る。日本でも放送されなかったし、DVDにもRat Trapが入っていないのはこの演奏を無かったことにしようという意思を感じる。つまり、曲の前半の終わり頃からボブのマイクが完全に切れてしまっているのだ。結局最後まで音は復旧しない。カラオケ状態だ。モニターには出てるのか、ボブはマイクに向かって歌い続けているし、テンションも落ちていない。一部では「興奮のあまりマイクのケーブルを抜いてしまった」と書かれているが、ソレは多分嘘だな。出音の問題だと思う。多分ステージ上では聴こえてるんだよ。 余談、と言ったら可哀想だが、当時からステージにもう一個セットされてるドラムは何だろうと思ったら次に登場するアダム&ジ・アンツのドラムだった。星とか付いて派手なの(笑)。でも日本では放送されなかったからなんだか解らないまま。無駄に置いてあるドラムに見えた(笑)。彼らはVive Le Rockだけしかプレイしなかったから、セットの転換の時間を節約したんだろうね。

2010.06.14

コメント(0)

-

Keep On Keepin' On!

ちょっと前に「遊び行こうよ」「買い物くらいしか思いつかない」「俺もだ」とかすっとぼけた会話してたら突然思いついて「美術館とかどう?」と訊いてみたら「行きたいのがある」というので面白そうだから乗ってみた。ロトチェンコ+ステパーノワ・ロシア構成主義のまなざしってヤツで「フランツ・フェルディナンドの元ネタですよ」と言うのでポップなんだろうと思って調べたらポップだったので楽しみにしていたのだ。 庭園美術館は建物やその名の通り庭園も良いと妹からも聞いていたのでそっちも目当て。天気が良さそうだったので昼一で行くことにする。確かに建物も良くて、時々絵を見るべきか建物を見るべきか迷う瞬間が。まあ両方見ればいいのだけど。 俺は絵について難しいことは言えないけど、80年代の人たちってコレ大好きだったんだろうな、って思った。勿論当時のミュージシャンのジャケデザインにロシア構成主義風の要素が取り入れられてたって言う知識はあったんだけど、80~81年ごろのYMOとかホントにモロだし、クラフトワークとかもそう。まあいかにもテクノポップの音に会いそうなデザインだとは思ったな。いや、俺の感覚は音楽が先だから、逆なのかな? あとはステパーノワの衣装デザインとか、1920~30年代のものだけど「コレってデイヴィッド・ボウイとか着てたシルエットじゃん」って、コレも絶対80年代のデザイナーが取り入れてたんだよな。 あと写真もね、それこそYMOのテクノデリックとか、体操のシングルとか、あと80年代じゃないけどライドのシングルっぽいのもあったりして。勿論フェルディナンドだって。 レッドスキンズのジャケもそう言えばこの系統っぽいと思ったけど、彼らの場合は更に左翼思想も入るからぴったりかも。油断してるとギャング・オブ・フォーもそういう感じに見えてきて、そのうち赤っぽけりゃ構成主義に見えるという悪い病気になりそうだ。 広告デザインもいっぱいあって、俺はソレが一番好きだったんだけど、とにかくポップで、ものによっては「コレがTシャツになってたら欲しい!」ってのもあったり(他のデザインがホントにTシャツになってた。我慢した)、同行者が「かわいー」って言ってたクッキーのパッケージ(?)のデザインとか。でもポップだったり可愛いデザインになんかキャッチコピーというよりスローガンって感じの文章が付いてたりして、そこが共産主義のソヴィエトっぽかったりして、そのミスマッチが面白かったな。 絵を見た後は庭園をぶらりと見て、木陰の椅子に座ってだらだら喋ってたらあっという間に3時間ぐらい経ってた。ちょっと腹減ったからどこか行こうか、と言って白金方面へ歩いたのが失敗というかなんというか、何もないので結局恵比寿まで歩き、まあ天気もいいし散歩気分でいいじゃん、とガーデンプレイスで遅い昼飯、という気分だったら丁度いい店がなくてついでに買い物とかしてたら恵比寿駅まで行った頃には早い夕飯って感じになってしまった。 いつも通り「楽しけりゃ楽しい分だけ大事なことを忘れる」という悪い癖も出しつつ結局帰りは夜の九時。別れ際になんか釈然としないものが残ってたのはソレだったのかぁ。全く俺というヤツは。

2010.06.13

コメント(0)

-

The Big Boss Groove

例えば登場の順番が違ったら。オープニングがU2だったり、その次にアダム・アントだったりしたらどうだったのだろう。Quoが好きで、TSCが好きで、ラッツが、ウルトラヴォックスが好き、ってのは登場順によるものか。 それを否定することは多分出来ない。それだけ中学二年の俺に流れ込んできた情報は新鮮で、例えばTSCが頭もぼんやりしてきた3時とかに登場したらここまで思い入れのある存在になっただろうか。例えば最近俺の中で再評価が始まったダイア・ストレイツ。当時はそんな熱心には聴かず、サルタンとMoney for Nothing入手して満足って感じだった。TSCもGroovin'を買って満足、ってコトになったんじゃないだろうか。 現実にはTSCは2番目に登場し、いまだに俺にとって物凄く重要な存在だ。 TSCの出番はYou're The Best Thingからスタートする。ステージに登場した大所帯のバンド。その初印象は忘れたが、とにかく赤いカットソーのウェラー、真っ白の上下に黒いサングラスと肌の映えるディーの姿は凄く印象的だった。そして今まで経験したことが無いメロウで、でもクールで、そしてファンキーな曲。 でももっと格好良かったのは次の曲だった。The Big Boss Groove。3連のタム回しのイントロからノックアウト。凄くクールな曲調には完全に魅了された。いまだに一番好きなTSCの曲。ディーの後ろで、同じように真っ白の衣装と黒い肌とサングラス、しかも左利きのベーシスト(=カーメル・ハインズ)の存在も格好良かったな。 ちなみにQuoとは不思議な整合を見せ、どちらも普段オープニングに使ってる曲を2曲目に持ってきていた。まあ、余談だけど。 日本での放送はここまで。しかも途中で衛星回線の不具合で音が切れたりもしていたのが残念だったな。 実際にはこの後も演奏は続く。3曲目にはInternationalistsがプレイされた。ビデオShow Bizでの圧倒的な演奏には敵わないが、ファンキーでありながら結局パンキッシュになってしまうポール・ウェラーの体質はよく出たプレイ。ミックのオルガンはいつも格好いいが、このライヴでは衣装がもっと格好いい。いまだにこの時のミックみたいなスクールジャケットが欲しくて仕方がない。暑いさなかの野外でこの格好、ってのが筋金入りのモッズだよな。 そしてラストはWalls Come Tumbling Down。何故かウェラーはイントロだけギターを弾く(普段は全然弾かないのにね)。ちなみに市販のDVDには日本放送の無かった2曲だけ収録。何だそりゃ、って感じだ。俺は思い入れの強い頭2曲の方が嬉しいのだけどね。 今気付いたけど、ヘレンもホワイティも白い服。ミックとウェラーは赤が入っていて、目立つ様になってるのか。でもそのなかで何故かスティーヴ・シデルニクだけが(白地だけど)赤、青、黄の入ったポロシャツで目立ってる。しかも当時そっくりのポロシャツを俺の父が着てたんだよね。まあ、それはともかくこの人の短パンはどうにかならなかったのか・・・ホントに太股の付け根までの短パンだからなぁ。そういう時代だったけどね。ワムとかも着てたし。

2010.06.12

コメント(1)

-

Rockin' All Over The World

チャールズ&ダイアナが客席に登場するオープニング。ボブ・ゲルドフは勿論、エルトン・ジョン、ジョージ・マイケル、ロジャー・テイラー、ブライアン・メイ、ケニー・ジョーンズ、デイヴィッド・ボウイ等の姿も見える。ケニー・ジョーンズのおのぼりさんの様な笑顔が印象的。 そしてStatus Quoからライヴ・エイド本編はスタートする。前年に「解散」した筈のQuoは仲違いした筈のアラン・ランカスターを含むラインナップで登場。ドラムは勿論ピート・カーチャー。 オープニングはRockin' All Over The World。赤いシャツのリック、ブルーのシャツのアラン、そして白いシャツにベスト、近年遂に失われたポニーテールも健在なフランシスが並んでギターを振る姿を見てからもう25年も経つのか。 普段はオープニングのCarolineが2曲目にプレイされたのはやっぱりイベントの趣旨から1曲目にはRockin'~が相応しいと判断されたのか。確かにイベントそのもののテーマ曲的にも扱われていた印象がある。Carolineに関してはもうこのテイクがトラウマ的で、リックがイントロで絡みつくシールドを振り払う為に一瞬音が途切れたり、サウンドのバランスのせいで普段と違うフレーズに聴こえるエンディングまで全て俺にとってのCarolineのイメージだ。間奏を聴けば勿論3人が3角形に並ぶ姿を思い浮かべるのだ。 3曲目は日本では放送されなかった。ラストがDon't Waste My Timeってのはやっぱりジグを組み込んだ曲を入れたかったのか。今考えるとWhatever You Wantがプレイされてないのが不思議にも感じるけど。 とにかく個人的には衝撃のオープニング。全く「ロック」と言う音楽を知らなかった(ビートルズは特にロックと意識していなかった)俺にロック、いや、ある意味では音楽の扉を開いた存在。そういう意味で、ライヴ・エイドにとっても、俺にとってもQuoは「オープニング」だったわけだ。

2010.06.11

コメント(0)

-

Dropping Bombs On The Whitehouse

スティーヴ・ホワイトの機材について軽く書いてみる。参考資料は俺の持っている幾つかのDVD。ドラムマガジンでホワイティがインタビュー受けてたのもあったけど、どこにあるか解んなくなっちゃったから割愛ね。 初期(参考:Post Modern)はなんとYAMAHAのセットに赤いシモンズ(80年代を代表するエレクトリック・ドラム!)のタムをセットして、あの独特のシモンズサウンドでジャズのソロを叩くと言う無茶苦茶なことをしていたのが印象的。Long Hot Summer等ではクラップ音も使用。 シンバルはZildjanっぽくみえる。枚数はまだ少なく、クラッシュ2枚にライド、チャイナという構成。 ビデオShow Bizの頃になるとタイコ類は殆ど生に戻し、左手側にサブスネア的にシモンズ(Call Meの間奏とかで印象的に使われてた)をセットと言うセッティングに変化。深胴の3タム(多分10,12,14インチ)+ゴング・バス(20インチ)をドラム・ラックにセット、というセッティングが80年代的。あれ?よく見るとフロアタムが無い。本来フロアのある位置に深胴のスネアが見える・・・(Our Favourite Shopのフィルで使ってるのを確認出来る。少しティンバレスっぽい音)。 シンバルは多分全てセイビアン。ほぼ垂直のライドシンバルがホワイティのジャズ・ルーツを感じさせる。ハイハットは13インチかも。シンバルの枚数は多いけど全体にコンパクトにセッティングされている。 Paul Weller MovementのライヴビデオでもPearlのドラムをラックにセットしているけど、タムは3つで、10+12インチ(多分)+フロアの位置に14インチのタムをセット。シンバルは再び減っている。クラッシュ3枚+ライド、というシンプルなセッティングになった。ライドは今まで20インチを使ってたけど、この映像では22インチくらいに見える。 Live WoodでもPearlを使ってるが、流石にラックは使わなくなって2タム+2フロアのオーソドックスなセッティングに。10,12,14,16ってサイズに見える(ワンサイズずつ大きいかも・・・)。スネアはPearlのメイプルを使ってるのがはっきり確認出来る。 この頃からツインペダルを使うようになって、右手側にクローズド・ハイハットもセッティング。シンバルはクラッシュが左右に2枚ずつの4枚になった。 Stanley Roadの頃もPearlだが、Heavy Soul期になるとPremierのキットを使用。この頃(Stanley~期も)から遂にタムも1個になって伝統的ブリティッシュ・ロック・ドラマーのスタイルに。タイコもサイズアップ(ホワイティの体格も・・・)して14,16,18の1タム2フロア。シンバルはまだセイビアンで、ハイハットは14インチか15インチ。クラッシュ3枚(右2枚、左1枚)+ライドになった(クローズド・ハイハットもあり)。ライドは20インチ以下に見えるけど。 なお、例外的にLater with Jools HollandでPremierの2バスセットを叩いてる映像があるけど、アレは格好良かった。 Heliocentric以降もほぼ同じセッティングで固定されるけど、シンバルがセイビアンからZildjanに変わる。バスドラムについては今まで触れてなかったけど、22の時期と24インチの時期があるようだ。「正統派」移行後は24を使うことが多いみたいだけど、22っぽく見える映像も幾つかある。 この時期のスネアはPremierのプロトタイプ(7インチの深胴)か、コレクションしているスリンガーランドのラジオキングの筈。 最近はメイペックスを使っているらしく、公式サイトによると13のタムの14+16のフロアと言うセッティングだそうだ。シンバルはZildjanを継続使用。20か22のライドに18インチ2枚、16インチ1枚のクラッシュ、22のスウィッシュ(チャイナみたいなシンバル)と14インチのハイハットだそうだ。 写真はほぼ10年置き(85年、96~7年ごろ、07年)のセットの移り変わりが解るように載せてみたけど、どんどんシンプルになってってるのがよく解るね。2017年にはどんなセット叩いてるんだろうな(多分変わってないだろうけど)。

2010.06.10

コメント(0)

-

Heaven and Hell

フーを聴きはじめてある程度マニアックな道に首を突っ込み始めた頃、70年前後のブートの曲目見て「何か間違ってんだろうな。こんなマイナーなB面曲(しかもジョンの曲)がオープニングのワケ無いもんな」などと思い込んでいたのが懐かしい。 ブートまで載ってるフーのディスコグラフィ本で、この本にはリーズのMy Generationのインプロ部分のタイトルが載ってたりして(米国プロモ盤かなんかには記載されてたらしい)かなり興奮ものの資料だった。で、ブートの曲目見ては「うわぁ聴いてみたいなぁ、RelayとかJoin Togetherのライヴなんかあるのかよ・・・」みたいに思ってたワケ。でも(英語だけど無理に読解して)スタジオヴァージョンが混ざってるライヴとかあることも解ったから、Heaven and Hellもそういうのだと思ったワケね。 でもその後フーのブートはあんまり買わなかったから、結局リーズの25周年エディションが出るまで俺はこの曲がライヴのオープニングだと言うことは信じていなかったわけだ。 もっと言えば、この曲の魅力に気付いたのもリーズ25周年盤を聴いた時だった。いや、あのアルバムはあらゆる意味で衝撃だったんだけど、その中でもこのマイナー曲が俺の中で大変身した瞬間。アレはなんだか凄かった。 俺の脳内では実はワイト等の映像にリーズの音がくっついて出てくるんだ。だからあの身体を揺らしまくるキースとピートの姿もセットでこの曲のイメージ。 キースが「どっどどっど」とバスドラを踏みならしてから程なく、バンドが一気に飛び込んでくるあの興奮。そして全員が暴走気味で突っ込むイントロ。全部が好きだけどやっぱりこのイントロ。アタマのバスドラ込みで凄く真似した。いや、今でも時々やる。特に「どっどどっど」は何かッてーと踏んでる。曲の合間でしょっちゅう踏んでる。マードックスのライヴでこのフレーズを聴いたことがある人もいる筈だ。誰も気付いていないだろうけど。

2010.06.09

コメント(0)

-

Two Young Lovers

結局ハードロックカフェに入ったのは、従弟が「行ってみよう」と言ったのは切っ掛けで、決め手は店に着いた瞬間ダイア・ストレイツのWalk of Lifeがかかったからだ。今日は80年代の日だ、と決めて件の暴言に至るわけだが。 帰りの電車でもダイア・ストレイツの話題になった。俺はフロイドを一通り聴いてからBrothers in Armsを聴き直してその良さ、というか英国であれだけ売れた理由を理解したのだけど、要するにプログレ、ってーかフロイドが売れたのと理由が全く同じなんだよね。「Brothers in ArmsとShine on You Crazy Diamondって区別付かないじゃん」と言ったら従弟も同意してくれた(彼はダイア・ストレイツの大ファン)。 俺は以前から「ダイア・ストレイツはプログレ」と言い続けてるんだけど、従弟曰く3~4枚目は特にプログレだそうだ(俺はここだけ持っていない)。だが4thリリース後にピック・ウィザースが脱退、テリー・ウィリアムズ(元ロックパイル!)が入った途端にextendedncEPlayがリリースされる。 Two Young Loversってダイア・ストレイツにしては異常なほど明るい、って話になって、従弟が「Twisting By The PoolのEPって全部同じ曲だよ」と言う。確かにTwo Young Loversとこの曲は殆ど同じだ。他の2曲も同じだそうだ。コレってCDになってないんだよね(Twisting By The Poolだけリミックスされてベストに入っている)。 プログレだと思ってたらいきなりコレだと驚くだろうな、という話になる。でも次のライヴ盤がまたプログレ路線の長い曲まみれだし、変なバンドと思ってるとキャッチーなMoney For Nothingが出る。こうやって考えるとこの時期の彼らって相当おかしな流れにいたんじゃないかと。アルバム聴くとやっぱりTwisting~とおんなじなWalk of Life入ってるし、プログレ極まりないBrothers in Armsも入っている。まあ、個々までの集大成と捉えることも出来るんだろうけど。 実はハードロックカフェでジェネシスのMisunderstandingがかかっていて、二人で「どこがプログレだよ、ビーチボーイズじゃねえか」と爆笑していたんだけど、実はコレって全く同じ流れなんだよね。Two Young Loversを当時聴いた人もきっと「どこがプログレだよ」って爆笑したと思うんだ。 だいたい「ロミオとジュリエット」ならプログレだけど「二人は恋人」はプログレじゃないでしょ。

2010.06.08

コメント(0)

-

Starchild

Level 42終演後ハードロックカフェで俺の吐いた暴言。「やっぱ80年代だよな。90年代さえ懐かしいんだから。もう60年代や70年代を懐かしむ時代なんか終わってんだよ。だってその世代の人たちもうすぐ死んじゃうんだから」 出張で遅く出れるのにいつもの時間に起きてしまって時間が余ってるから昨日の続きを少し。 バンドとしてまとまってる、と書いたけど、今回のドラマーは新加入みたいだね。ゲイリー・ハズバンドの後任?代役?いつから演ってるのかは知らないけど、とにかくこいつが上手かった。いや、上手いんだけど、所々で突っ込むし、危ういところもあったけど昨日書いた理由でオッケー。それよりも何が良かったって、とにかくこいつ「攻めてる」いんしょうがあったのね。オリジナル通りに、忠実に演ろう、って言う意識は殆ど無い。楽曲全体を一種のインプロビゼイションって捉えて、他のメンバーをガンガン煽って行く。そして新人のその行為にガッツリ応えるマーク・キングや他のメンバー。あれを見て新メンバーだとは思わないよ、普通。 片手でプレイしながらチューニング直したり、カウベルのネジ締め直したりしてても全然崩れなかったのも凄かったな。99年にゴダイゴ見た時のトミー・スナイダーみたいだった。 あとはキングとリンダップの声の衰え無さ加減。歌も上手いコト。正直「こんな上手かったっけ?」って思ったもん。リンダップのポーズ付けながら歌うのも相変わらずで良かったねえ。なんだあの平泳ぎ。あと従弟はネイサン・キングのヴォーカルを「兄貴と同じ声」と言っていた。俺は気付かなかったんだけど。 しかしリンダップって80年代モテただろうな。なんか、凄い甘い言葉で女の子引っかけたりしてそうじゃん。お前そんな言葉よく吐けるな!みたいなさ。80年代っぽいナンパの仕方がよく似合う感じ。今でもそれなりには格好良いけど従弟曰く「インド料理屋の店員みたい」(笑)。キングがあんまり代わってない印象だっただけにね。

2010.06.07

コメント(2)

-

Hotwater

音楽ファンとして考えればまあ思い入れの強い音楽を思い入れの強い人間同士で見に行くのは当然。だが俺と言う人間を「男」として捉えた場合、どう考えてもスティッフ・リトル・フィンガーズ@高田馬場とレベル42@六本木では同行する相手が逆だと思った。 そういうワケで80年代から同じ音楽を聴いてきた(ってーか90代年以降は全然違うもの聴いてるんだけど)一個年下の従弟とビルボードライヴ東京へ。周囲の雰囲気、会場の雰囲気、どれをとっても男同士で来るって感じでも無いのは俺の六本木に対する負け犬意識でしょうか。「ぜってー来る相手間違ってるよ」と再三わめき散らしつつ会場へ。入り口で受付のお姉さんに「サービスエリアかカジュアルエリアか」と訊かれ「何だっけ、安い方」って答えた俺は六本木という土地柄から遥か遠い場所にいる。 席はステージ真横の上方。ドラマー&ギタリストである俺達にとっては非常に見やすくて良い位置。実際ライヴが始まったらドラマーの足下まで見えた。 こういうテーブルまであって、座ってゆったり見るタイプのライヴってはじめてに近いんじゃないかな。昔Ko-Ryuとミッキー吉野見た時がそんな感じだっけ。まあともかく、凄く落ち着いて見れたので珍しくセットリストをメモってしまった。そしてついでに(?)こんなものも・・・下手ですけど(笑)写真は撮るなってアナウンスあったけど、お寺と違ってスケッチするなとは言われなかったからね。ちなみに一番ゆったり聴けるIt's Overの時に描きました。 オープニングがいきなりHotwater。初っぱなから最高潮じゃん、ともうゴキゲン(80年代的表現で)。続いてDream Crazy、World Machineと続いてアルバムWorld Machineを直前に購入した甲斐があった、と微妙な嬉しさ。マイク・リンダップの前にマイクスタンド(が、2本)あって少しがっかり。ヘッドセットで歌って欲しかったなぁ。マーク・キングのポジションマークがLEDになっていて、しかも青とかじゃなく赤と緑で光り過ぎ。五月蝿い(見た目が)。でも音はすげー格好良い。 現在のバンドはキングの弟がギターで、他にドラムとサックスがメンバーなんだけど、彼らは「キング、リンダップのサポートメンバー」ではなく、この5人が今のレヴェル42と言うバンドなのだ、とすぐに解った。もうバンドとしてのまとまり方が凄い。勿論個々のテクニックは凄いんだけど、実はそれなりにミスとかもあって、プレイとしては明らかに完璧ではない。でもソレが全てグルーヴの中でオッケーになってるのね。それはもうバンドとしてのあり方が決まってるからとしか思えないし、そういう説得力があった。ソレがバシバシ来た。 続いてKansas City Milkman、そして俺待望のRunning In The Family!コレを生で見れるとは!もう感激。最高。感動。すげー格好良い。80年代のイメージがあってさ、固まってるから、例えばアドリブとかでフレーズが違うだけでも小さな違和感があったりとかさ、歌い回しとか、ましてやメンバーも違うし。しかも困ったことに俺の中で固まってるイメージは本物のレヴェル42じゃなくてプリンス・トラストだから。でもね、そんなもん全然無し!違和感とか、違うよ、そりゃあ。でももう全く文句ない。コレ!コレが聴きたかったの!って感じ。 次はIt's Overで、バラードなので乗りまくるのをやめて曲を楽しみつつ絵を描く(笑)。しかし16分のハイハットのフレーズを全部踏んでたのは不思議だったな。右手使ってないんだもん。 名盤から2曲のあとはマイク・リンダップをフィーチャーしてStarchild。ここから(キングが煽ったんだけど)テーブル席総立ち。全体に、俺とは違って80年代初期の「フュージョン時代」の曲の方が盛り上がってたな。みんな古くからのファンなんだろう。Running~からのファンなんて新参者なんだろうな。次のAlmost There、そして俺も大好きSun Goes Downも含め盛り上がりはここが最高潮だったと思う。 そしてSomething About You, Lessons In Loveとポップナンバー2連発でラスト。流石に大ヒット連発で「わーっ!」と来るんだけど、いや、俺なんか圧倒的にこっちだけど、今日の会場はその前3曲の方が嬉しかったみたい。アンコールはChinese Wayで、コレも凄い盛り上がった。やっぱ初期なんだなあ、と思いつつ。いや、俺も盛り上がったけど。 それにしてもマーク・キングのベースはバッキングでもソロでもおんなじだな。 結局1時間半にも満たない短いステージだったけど、俺も従弟も大満足。しきりに「良かった」「凄い」「上手い」「かっこいい」を連発。「フュージョン嫌い」的な意味で楽しめなかったみたいな部分も皆無。テクニカルなだけじゃなく、前述したようにグルーヴがしっかりしてて、バンドとしてのまとまりが凄かったから一個も気にならなかった。 そーいえば結局、87年以前の曲しかやらなかったな。Stareing at the Sunからさえやらなかった。最新がRunning In The Family。ある意味凄い。Retroglideでも聴いとくべきか、って思ってたんだけど、全然必要なかったな。ちょっと驚いた。

2010.06.06

コメント(0)

-

Dream-Crazy

帰ってきたら例のごとくレポートも書くけれども、今日はレベル42のライヴなワケですよお客さん。いや、半ば無理矢理予習もしたけど、実は聴けば聴くだけ「ああ、俺ってこう80'sフュージョンサウンドって嫌いだなぁ」っていう気持ちが強くなって。前にもスクエア・カシオペア嫌いって話も書いたと思うけど、ホント同じ傾向の音なんだよね。 でも今日のライヴ行く気がなくならないのは、やっぱり80年代後半からのポップ路線、特にRunning In The Familyは大好きだから。サウンドが大きく変わったわけじゃないんだけど、なんか不思議と居心地がいい。いや、初期だってHotwaterとかChinese Ways、それからRunning~に次いで俺が好きなSun Goes Downなんてのもあるんだけど、なんて言うんだろうな。微妙に違うのはなんだろうね。よく解んないんだけど。 予習用にWorld Machineのデラックス・エディションも買ったんだけど、やっぱり思った通りここから明らかにポップにシフトしてる。コレとRunning~それからStairling at the Sunくらいの音ってのが俺が好きなレヴェル42なんだ。 でも先に書いたポップな初期ヒットをこの辺と並べても違和感は無いんだよね。何が気に入らないのかな。ライヴのインスト部分かな。でもやっぱ初期ヒットもバッキングで「えっ!?(嫌な顔で)」ってのが一瞬あったりするんだよな。でもソレはWorld Machineにもあるか。Running~には(殆ど)無い。過渡期なのかな? まあいいや、余計なこと考えず楽しんでこよう。生だったらちょっとやそっとフュージョンぽくても楽しいだろうさ。マイク・リンダップの声が聞ければ俺は嬉しいんだ。

2010.06.06

コメント(1)

-

Win Or Lose

以前サッカー選手の名前について考察したことがあるが、さっき職場のヤツの日記で「ドログバ」という名前を知った。ヤツの日記にもコメントしたが、コレは公害怪獣に間違いない。宇宙猿人ゴリの手下であり、スペクトルマンに倒される運命である。ご冥福を。 どうも野球ってのは楽天ばっかり勝っているイメージがあるのだが、ソレは要するに「楽天が勝ったからポイント2倍」ってメールが来るからだと言うことに気付いた。つまり他のチームが勝ったと言う情報が入ってこないだけの話なのだな。大本営発表ってヤツか。しかもそのメールをよく読むと、野球じゃなくてなんとかいうサッカーのチームが勝った時も同じ内容のメールが来ているらしい。どっちが勝ったかと言う区別は不可能なので、俺は野球に勝ったと思い込むわけだ。奥が深い。 実際問題として、他のチームは勝つ理由なんか一個も無いのではないか。楽天はネットショッピングの最大手の一つだから他の野球チームの選手とかも楽天で買い物くらいするだろうし、わざと負けるくらいすべきなんじゃないか。義務じゃないかな。それとも他のチームの選手はヤフーショッピングとか、そっちを使ってるのかな。チームの雇用条件に入ってたりしてね。 でもまあ、楽天も商売で野球やってるわけだから毎回勝ってたらポイント投げ売りでそれはそれで困る、ってコトなんだろうな。だから毎回勝つわけには行かない。選手はまあ、スポーツ業者だから勝ちたいって気持ちはあるだろうけど、プロはスポーツである以前に商売だからそうも言っていられないのだ。プロレスで解る通り、勝ち負けが決まってる場合(アングル)もあって当然だと思う。 それはそれとして、多分野球選手って勝ったり負けたり、あとホームランとかアウトいっぱい取ったとかそういうので報償金とかあるんだと思うんだけど(勿論仕組みは知らない)、そういうのにはご褒美って多分あると思うんだ。そうしたところで、楽天のチームはその報償金が楽天ポイントで支払われたら面白いなぁ、って思ったんだけど。ホームランで何ポイント!とか。いや、ホームラン打ったら次の買い物がポイント10倍!とかね。 あ、優勝したら全ショップポイント10倍とかになるんだろうな。過程は興味ないから結果だけ教えて。って言わなくてもしつこいくらいメールが来るか。ってーかポイントじゃなくて割引して欲しいんだけどな(特にLambretta Clothingで)。

2010.06.05

コメント(2)

-

Unbelievable

90年代初頭の「あの時代」の大切さは何度も書いているけど、そういう中でも特に大切、というか思い入れの強い、ちょっと違うな。「俺アンセム of 2nd・サマー・オブ・ラヴ」ってーか。なんて言えばいいんだろうな。要するにやっぱりあの時代に浸れる、そういう気分になる曲。幾つかあるケド、例えばプライマルのDon't Fight It, Feel It、ロージズのFools GoldやShe Bangs The Drums、ジーザス・ジョーンズのRight Here, Right Now、プロディジーのCharlie、シェイメンのMove Any MountainとMake It Mine、勿論KLFのスタジアム・ハウス3部作、スープ・ドラゴンズのI'm Freeにユタ・セインツのWhat Can I Do For Me等々・・・。 そんな中でも特に「コレ!」っていうのが、EMFだったりするのはどうしてなんだろう。 デビュー曲が完璧すぎた、ってのはちょっと不幸かも知れないけど、この曲は本当に凄かった。あまりにもキャッチーなメロディとリズム、サンプリング。あまりにも頼りないヴォーカルはむしろこの時点では武器だったし。とにかく「1991年」という時代を象徴する1曲、って俺にとってはコレなんだ。 そう、KLFのスタジアムハウスも、ジーザス・ジョーンズもこの年なんだけど、時代の徒花っぷりまで含めてEMF、なかでもやっぱりこの曲。EMFの曲で同じく★★★★★なのは他にもあるんだけど(LongtimeとWhen You're Mine)、この曲を選んで紹介するのは一番メジャーだからじゃなくて、やっぱり「あの時のインパクト、存在感」なんだよね。 メンバーは「オーバープロデュース」を主張し、2ndではロック色を強めて失敗する。やっぱりEMFはこの音だし、クラブカルチャーにかぶれちゃったスケーターの小僧って感じ(ってーか本当にソレだけ)のルックスだし、ステージで暴れてると言うよりはしゃいでる感じの馬鹿っぽいキーボーディスト(演奏しない)だし、打ち込みの安易にハウスをなぞったピアノだし、それでもやっぱり存在感は主張するギターだったりもする。ロックなのは解る。でも君たちを世に出したのは(生まれたのはどうか知らない)やっぱりアシッドハウスを基調としたあの時代。悪いケド、それだけはもう紛れも無い事実なんだよ。

2010.06.05

コメント(2)

-

真空報告官大運動会

何度見ても笑える映像ってのは結構少ない。パイソンなんかはまあそのクチだけど、実は俺にとって一番その条件に合致しているのがコレだ。 シティボーイズは好きなんだけど、何本かDVD見た中ではやっぱりいとうせいこう&中村有志を含むラインナップの時が最高で、更にその中でも圧倒的にコレがナンバー1だ。 やっぱり無意味とボンクラが大量に登場する、っていうのが俺のツボなんだと思う。(特に)刑事エレクトリック・ソウルマンのなかで展開される無意味に無意味を重ねた会話。多分外国映画の不自然且つ過剰な「格好いい風の」会話をパロディにした、というより力づくで捻りまくってぶった切った感じを狙ってるんじゃないかと思うのだけど。それにしても突っ込みに回らず馬鹿に徹する時の大竹まことの破壊力たるや。実は斉木しげるの天然好き放題演技にも全然負けてないのだ。 そしてボンクラ社会人が登場するのが開港記念のパレードを待つ会社員達のスケッチと、新製品「スキマーゼ」の発売記念パレードの許可が出ないと言うスケッチ。どちらもパレードがネタになっていて、後者のパレード=前者のパレードのようにも見えるのだけどよく解らない。最後には全てのスケッチがエレクトリック・ソウルマンにも繋がるのだけど、その辺が緻密でありながら(多分わざと)今一つよく解らないようなかたちで繋がっている。だがソレは余談。 とにかくここに登場する会社員達、全員が本当に「ボンクラ」(これは劇中の言葉)という呼び名が最高に似合うのだ。コレはちょっと見ないと解らない(というか、彼らのスケッチは見ないと絶対面白さが伝わらない)のだけど、斉木しげる演じる軽薄極まりないサラリーマンに対していとうせいこう(彼の部下?後輩?)が吐く「死んじゃえばいいのに!」って叫びが最高。しかしボンクラを演じさせたら斉木、きたろう、いとうは3大巨頭だと思う。 とにかく2時間超のステージがいちいち緻密に重なり繋がって、全然壮大な一つのストーリーとか浮かび上がらずに爆笑だけが積み重なって行く(サービス的に以前の公演のネタをエレクトリック・ソウルマンで再演するパートまである)のだけど、実は一番「楽しそう」なのはやっぱり「リバーシブルジャンパー授与式」だったりするのだが。

2010.06.04

コメント(2)

-

Storyteller

小学校2年までは苛められていた。今で言うような陰湿な苛めでは無かったと思うけど(古来からある、囃子歌的なものが作られたりしていたのも記憶にある)、まあ辛かった。でも学校に行くのが嫌だったような記憶もあんまりないんだよね。友達もいたし。根っからの楽天的な性格だったんじゃないかと。 あとは「敵は敵」として認識するっていう性格はこの頃からだから。苛めた奴らのことは徹底的に馬鹿にしてたし、見下してたしね。殴られ続けながら相手に侮辱的な言葉を吐き続けてたこともあったな。ボキャブラリーは俺の方が遥かにあったし。後から反省したけど。俺の痛みはすぐ治まるけど、ヤツの痛みは治まらないからね。そんな反抗的ないじめられっ子だった小学生時代。 友人のホラ話が好きだった。怪獣消しゴムで見たことが無い怪獣がいて、コレは何だと訊くと「ゴジラに出てきた怪獣だ」と言う。本当はミラーマンの怪獣なんだけど俺は知らないから信じた。で、こいつがその怪獣が出てくるゴジラのストーリーを巧みに作って学校帰りに聞かせてくれるんだ。これが面白いんだよ。俺は夢中になって毎日そいつに続きを話せってねだってたんだよな。いつの間にかその話はうやむやに終わったと思うけど、俺がアレを嘘だと知ったのは多分物凄い後の話だ。小学生時代には気付かなかったんじゃないかな(そもそもそれ以降忘れてたと思うけど)。 どうも俺の「嘘をつくのが大好き」のルーツはこの辺にあるのかも知れないぞ。 3年以降は楽しかったんだ。クラスの仲も大抵良かったし。俺も何故か急に苛められなくなって、あと子供の頃は勉強も出来たから何故か「勉強のライバル」ッぽいヤツが出来たりして(後にも先にもこの時期だけ)、なんか楽しかったな。その分強烈な思い出は薄いような気もするけど。強烈だったのはそうだな、5年生の時に出会った、アレだな。

2010.06.03

コメント(0)

-

Higher Than The Sun (A Dub Symphony In Two Parts)

90年代にちゃんと音楽聴いてた人でこの曲に対してなんとも思わなかったなんて人は殆どいないと思う。実際のところ俺が最初に食らいついたのはDon't Fight It, Feel Itで、次がMovin' On Up、それからこの曲、って感じの順番だったんで気まずいっちゃあ気まずいんだけど。 でもまあ、あの時代を象徴する一曲であることに異論がある人はいないだろう。この曲とFools Goldに浸ってたでしょ? 俺も12インチ2枚、7インチ1枚持ってるんだけど、でも一番好きなのはアルバムの、しかも後半に登場するA Dub Symphony In Two Partsだ。 この名曲のダブ、ってだけでもうタイトル聞いただけで興奮しまくってしまう感じではあるけど、そこにフィーチャーされてるのがジャー・ウォブル、ミックスがアレックス・パターソンだって言われた日にゃあ。 とは言ってもオーブはともかく、ウォブルに関してはここで知ったので、ウォブルが参加してるから興奮したってのは嘘。この凄いベースを弾いてるウォブルって人はどんなことやってんだ、と思って3枚組アンソロジーとかPIL買った、ってのがホント。俺にとっちゃPILはジョン・ライドンじゃなくてジャー・ウォブルのバンドなんだ。 とにかくこの曲のツボは3:30からのディープなベース。輪郭ははっきりしなくて、実は音域的には高い音を弾いてるのに低音の塊がズブズブと来るこのサウンド。俺の理想のベースサウンドはここにあった。いや、必ずしもロックには合わないと思うんだけど、でもこの音に合わせてドラムを叩いてみたいと本気で思い続けている。こんなふうに弾く人とセッションしたい。いや、ジャー・ウォブルとセッションしたい。誰かに生ダブミックスしてもらいながらね。

2010.06.02

コメント(0)

-

I'm So Bored With the U.S.A.

そりゃあ洋服を着てる以上、しかもジーンズ&Tシャツがメインであるという現状からして全く逃れると言うことはあり得ないのだけど、所謂「アメカジ」っぽい雰囲気は出来るだけ避けたいなぁ、と思ってきた。古着屋は特にそういう服の傾向が強いからその辺は気をつけて選んでたつもり。どこかに英国っぽさを盛り込んで・・・ってのは大概考えてる。コンバースだけどユニオンジャック柄とか、501はモッズご用達と言い聞かせてみたりとか、ウェスタンシャツ着てても下は英国ブランドのTシャツとか・・・。まあ、無駄なあがきだけどね(笑)。 多分単に「アメカジ」って言葉が嫌いなだけ。それは勿論英国かぶれってコトで、まあどっちにしてもアレなワケだが。 まあそう思っていて、こないだなんかTシャツのムックを立ち読みしてたんだけど、それで急に気付いた。俺はアメカジっていうより、それを含む「所ジョージ周辺文化」的なものが嫌いなんだ、ってのが解った。Lightningとかさ。読んだことないけど(笑)表紙見るのも嫌いだもん。 「ちょいワル親父」って概念が大嫌いって話は書いたこともあるけど、所ジョージの「飄々と趣味に生きる俺ってちょっとかっこいいでしょ」的な雰囲気が大嫌いで。ソレが車バイク方面主体ってのも原因かも知れないけど、あの不自然なまでの自然体ぶりとか、格好つけてないけど自然に格好良くなっちゃうのは好きなことやってるからなんだよね、的な感じ?すげえ悪意と思い込みと偏見だけどさ。その視線がアメリカに向いてるのも気に入らないんだよな。しかもニューヨークじゃなくてカリフォルニア、っていうさ。アメリカ好きだけどLAじゃなくてロスって呼ぶ感じ(意味不明)。鬱陶しい! 所ジョージの悪口が本稿の趣旨である。 昔は好きだった気がするんだがな、所ジョージ。テレビで馬鹿なコト言ってるのは好きだったがな。やっぱ趣味を語るみたいのが目に付くようになってからだろうな。徹底的に俺と相容れない趣味じゃん。車とバイクとアメリカン!スポーツがどうなのか知らないけど俺の嫌い要素を順に並べた感じでね。

2010.06.01

コメント(0)

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

-

- ライブ・コンサート

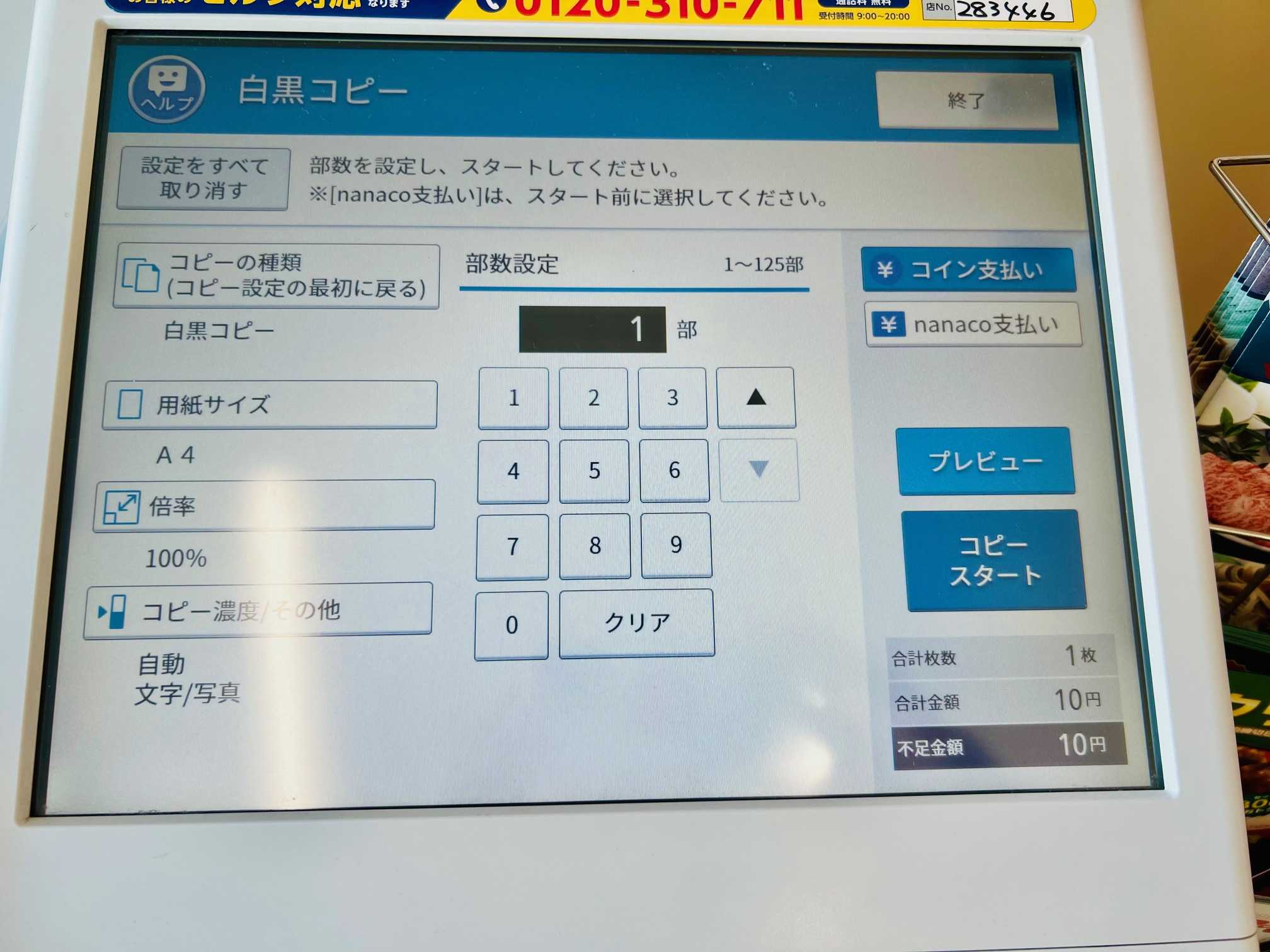

- 声楽発表会の歌詞の拡大コピー、ミニ…

- (2025-11-18 02:50:13)

-

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…

- (2025-11-12 00:00:13)

-

-

-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …

- まんだらけの優待のまんだらけZEM…

- (2023-06-24 23:18:46)

-