2020年01月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

有り難い話

少し前の話ですが、2月18日の土砂加持法要の練習会に行ってきました。ここで、麗澤書院の住職麗澤書院がこんな本を持っておられました。真言宗諸法会作法解説真言宗の法会について、配役やその人がどんなことをするのか解説してあります。昭和7年初版発行 この本は昭和44年の版です。「これまだ、売っているのでは?」「売っていると思いますよ」「欲しい・・・」「あげますよ」「えっ」「どうぞ」「えっ」「もう一冊ありますから、ご心配なく」頂いてしまった(*^_^*)私は僧侶のお葬式や近隣寺院の法要などもコーディネートしますが、本格的なものとなるとさすがに勉強が足りないので有り難い限りです。さらに昨日はさえママさんからカゴを頂きました。可愛らしいですね(*^_^*)図々しい申し出に送ってくださいました。飴とカステラとインスタント味噌汁を詰めてみました。ちょっとした小物を入れるのにちょうどいいです。ありがとうございました。

2020年01月31日

コメント(16)

-

ついにパンデミックか?ー感染者マップとコロナウイルス対策

昨日はお通夜に行ってきたのですが、私の後ろに座っている人がマスクなしでコンコンと咳をするので気になりました(ーー;)新型肺炎の感染者マップが作られています。米ジョンズ・ホプキンス大学は、世界各地の感染者と死者の数、そしてロケーションをほぼリアルタイムに表示する感染者マップを作成したそうです。ただ、見ている限りではリアルタイムではないですね。なお、来月初めには感染者が最大で35万人と予測しているようですから注意が必要です。日本では認識の甘さから、どんどん感染者が増えていますね。野党は、「桜を見る会」など追及している場合ではない。桜を見る会などどうでもいいよ。新型肺炎対策を考えてほしい。さて、予防対策としてはマスクが重要といいますが今からマスクの選び方を教えてもらってもマスクはもう売ってないし(ーー;)それに気になるのが、この人マスク研究家というのですが医者ではなさそう。マスクでは他人に対しての予防効果はあっても、ウイルス感染は防げないという意見もありますがどうなんだろう?手洗いとうがいは予防効果が高いみたいです。手や口にはウイルスが付着しやすいので、それを落とすわけです。しかし、一番重要なのは、自分の体調の維持ですね。免疫効果が下がるとウイルスが少し入ってきただけでも発症しますが、免疫力が高ければ、発症しても重症化しない。まず、睡眠をしっかり取って体調を整えることが大切ですね。皆さんいかがでしょう?

2020年01月30日

コメント(16)

-

徳勝龍の優勝には希望がある

あまり相撲は見ないほうなのですが、思わず注目してしました。「自分なんかが優勝して良いんでしょうか?」両親に対し「産んで育ててくれてありがとうございます」という言葉が印象的です。幕尻の徳勝龍関の初優勝です。もともと、平幕力士の優勝は珍しいですが、今回は幕尻という事で注目を集めました。まだ若い力士かと思っていましたが、そうでもなかったですね。初土俵が平成21年の三月場所。1年後の平成22年の三月場所には幕下四枚目まで登りますがそこからが苦戦します。十両に昇進したのは、そこから十場所後の平成23年の九州場所(11月)十両を抜けて幕内に昇進したのが、また、十場所後の平成25年の名古屋場所(7月)そこから、26年、27年、28年の3年間は幕下下位で勝ち越し、上位へ昇ると負け越すを繰り返し最高位は西前頭四枚目。しかし、平成29年は二場所は十両。平成30年は全6場所全部十両。平成31・令和元年は6場所中5場所が十両と力の衰えが目立って来ています。先場所で十両筆頭で8勝7敗と四場所ぶりに幕内に戻ってきてのこの快挙です。当初の目標としては勝ち越して幕内陥落を避けたいというところでしょうが、二日目に負けたあと、白星街道を突き進みます。7日目に6勝1敗で5人が並んだ辺りでは、優勝など思ってもいなかったでしょうが、14日目に同じ13勝1敗の正代に勝ち大関の貴景勝が敗れて3敗になったときは優勝を確信していたかもしれません。まさか本人も場所前は優勝できるとは夢にも思わなかったと思いますが、このように頑張っていれば天が微笑むこともあるということですね(*^_^*)

2020年01月28日

コメント(10)

-

新型肺炎の致死率は意外に高いーインフルエンザの50倍?

昨日の日記に続いて新型肺炎関連の日記です。新型肺炎の感染者2800人死者80人になりました。気になるのが、致死率です。感染者2800人で死者80人という数字を聞いて、私の感想はずいぶん死者が多いなというイメージです。致死率を計算すると2.86%ほかの感染症と比べてみます。インフルエンザが致死率0.05%程度と言われていますのでその50倍ぐらいは死に至る病といえそうです。以前に騒がれたSARSが 14%~15%鳥インフルエンザ 25%ペスト 60%(未治療)コレラ 70%~80%(未治療)これらの伝染病と比べると低いように見えますが、まだ、これから亡くなる人は増えるでしょうから死亡率は上がる可能性があります。なお、ペストやコレラは治療した場合ペスト 0%コレラ 1%~2%と治療すれば致死率は格段に下がります。なお、鳥インフルエンザはワクチンも有効な治療法もありますがSARSはありません。感染症による致死率一覧よりだから、SARSは細菌兵器ではないかとも言われるんですが・・・さて、先日製薬会社の方とお話したら、「亡くなっているのは高齢者と持病がある人ですから・・・」と言われそれほど心配されていないようでした(その方は若いです)しかし、逆に言えば高齢者や持病のある人は危ないです。肺炎の年間死亡率は40歳までは10万人あたり1人以下と低いのですが、 40代 1.6人 50代 6.1人60代 21.4人70代 111.3人80代 593.3人90以上 2913人(10万人当たりの数字です)と加速度的に増えていきます。90歳以上の人の30人に一人位は、1年のうちに肺炎で亡くなる計算です。なお、年間の10万人あたりの肺炎の死亡率は94.1人なので高齢者にとっては肺炎が致命的になるのです。日本人の死因第4位!どうして肺炎の死亡率は高いの?高齢者は肺炎に注意!より引用今回の新型肺炎で亡くなった方の平均年齢は73歳となっています。新型肺炎の死者6割に持病、平均年齢73歳…中国当局分析~~~~~以下引用~~~~~22日までに死亡した感染者17人(48~89歳)のうち、全体の6割近くは感染前から心臓や腎臓などの持病が確認されたと、中国政府の国家衛生健康委員会がホームページに掲載した。平均年齢は73・3歳で、60歳未満は2人だった。専門家は「重症化し、亡くなる感染者の多くは持病を抱える高齢者」と分析している。同委員会によると、22日までの中国内の感染者は571人で、うち重症は95人だった。死者17人のうち、持病を抱えていたのは10人で、慢性腎不全やパーキンソン病、糖尿病などだった。このうち最高齢者の一人で、13日に発症した89歳の男性は、もともと重い心臓病を抱えていた。18日に呼吸困難になり、翌日死亡した。最も若い48歳の女性は、糖尿病と脳梗塞(こうそく)の病歴があった。昨年12月10日、38度の高熱や体の痛み、疲労などが出た。年末に息切れが出るなどし、病院で肺炎の治療を試みたが、1月20日に亡くなった。 2020年1月26日 9時22分 読売オンライン~~~~~以上引用~~~~~ざっくりした計算ですが、80代の人は掛かった場合 致死率2割程度90代の人は掛かった場合 致死率5割を超えるとデータからは推測できます。自分が感染しないように気を付けるのはもちろんですが周りに高齢者や持病を持った方がいらっしゃる方は特にお気を付けください。

2020年01月27日

コメント(13)

-

新型肺炎の拡散は日本政府によるバイオテロ?

新型肺炎”国内3人目の患者 症状軽く入院せず症状が軽いので入院していない?よくわかりません。症状が軽くても隔離しないと拡散しますよね。今朝のニュースでも、中国政府が団体旅行を禁止したことによる経済への影響が懸念されると報道されていましたが経済よりも命でしょう。中国国内ですでに数十人の死者が出ている新型肺炎を軽く見すぎではないですか?感染者1975人死者56人になっています。(1月26日11時14分 時事ドットコム)個人でできる予防法を盛んにテレビでも紹介していますが個人が予防する前に、安心できる社会をつくる方が大事ではないか?以前もこんな日記を書きましたが命を守る行動をとってくださいと言われても日本国内の医療機関は新型肺炎に対する治療法などのノウハウは持っていない。持っているのは中国なのだ。フィリピン 中国人観光客460人余送還へ 感染拡大防止を理由に~~~~~以下引用~~~~~中国の湖北省武漢を中心に感染が広がる新型のコロナウイルスをめぐり、フィリピンは、武漢からリゾート地を訪れていた460人余りの中国人観光客を感染の拡大防止を理由に、政府が用意した特別機で武漢へ全員送還することを明らかにしました。~~~~~中略~~~~~464人の中にせきや発熱などの症状を訴えている人はいませんでしたが、航空当局はウイルスの潜伏期間が明らかとなっていない中、感染者が空港の検疫を通り抜けた可能性もあるとして、送還は感染の拡大を防止するための必要な措置だとしています。~~~~~以上引用~~~~~NHKニュース 2020年1月25日 6時10分この方法は正しいし、これぐらいしないと新型肺炎の拡散は防げないのではないか?もう少し、日本国民を守る方法を考えてほしいと思います。感染者が出るリスクををもう少し重く見てほしい。これで、日本で新型肺炎が爆発的に流行したら中国の観光客だけでなく世界中の観光客を失います。目先の利益に捉われて大きな利益を失ってはいけない。いかがでしょう?

2020年01月26日

コメント(16)

-

法事の代打時はパワーダウン?

先日は久しぶりに法事の代打を頼まれました。他の寺院から法事の代わりに行って欲しいという依頼です。私は性格も良くなくて、一言多いので、余り代打を頼まれることはありません(*^_^*)この代打というのがなかなか大変(ーー;)三人文殊寺の檀家であれば、私の責任ですから失敗しても何とかできるのですが、他寺院の檀家さんなので、ミスが無いように行わなければいけません。一方で他寺院の檀家さんなので割り切ってできるので気は楽です(*^_^*)とはいえ、なかなか難しい(ーー;)依頼された寺院の方がどんな法事をされているか判らないので、一応その方に尋ねるのですが、その人と同じにはならないだろう。私が依頼するときにも、相手のできる方法でしてもらう。ちなみに現在私の法事や葬儀を他の寺院に依頼しても同じようにはできないと思います。何しろ次第(拝む内容)が極端なスペシャルになっている(*^_^*)それはさておき、代打時には気を付けることがあります。本来の檀那寺住職より良い僧侶と思われないようにする。そのまま素で行ったら、絶対に思われないという突っ込みは無しです(*^_^*)代打時に気合が入る人もたまにいるらしいですが、そういうのもどうなんでしょう?さすがに、だらしない格好で行ったり、手抜きするのはダメですが、頼まれたことだけして、余計なことはしない。住職それぞれの個性で檀家を引きつけているだろうから、少なくとも依頼した住職の檀徒が「こちらの住職の方がいい」と思われる様な事をするべきではないと思いますね。だから、自分の檀家の法事に比べるとパワーダウンした状態で臨むことになります(当寺比)傍から見たらそういうわけではないと思いますけど。檀那寺住職に合わせないといけない。例えて言えば、ラリー仕様車を普通のファミリーカーに乗り換えて行くような感じですかね?(*^_^*)自分の寺院ではいろいろお話したりしますがお経だけ上げて、できるだけ話さないで帰る。愛想のない人ぐらいで良いかもしれない。困るのは質問された時ですね(*^_^*)「お経何のために上げるんですか」「お寺によって違いますから檀那寺の住職さんにお尋ねください」お寺によって違う?そんなわけあるかと思ってますけど「お経なんか能書きですからね、大事なのは真言です」などと独自の見解を述べたら檀那寺住職は困るだろう。「線香は何本立てるんですか?」「お寺によって違いますから檀那寺の住職さんにお尋ねください」お寺によって違う?そんなわけあるかと思ってますけど「線香なんか略式ですから何本でも良いんですよ」と独自の見解を述べたら後で檀那寺住職は「真言宗は三本です。一本は仏様、一本は故人、一本は自分の分です。」などと能書きを言うかもしれん(*^_^*)実際に他寺院に依頼したときに、その人が余計なことを言うので困ったという話は聞いたことがあります。また、私のお寺でも似たようなことがあります。檀家さんがおかしなことをいうなと思って「誰に聞きました?」「先代の住職さんに・・・」他の人から聞いた話なら「それはおかしいです」と言えますが、先代住職となると、きっぱりと言いにくい。「そういう時代もあったようですが・・・」「先代住職の時代にはまだ広まってなかったんですよ」といういい加減な言い方をせざるを得ない(ーー;)私は前住職が倒れてから来たので、前住職のやり方はほとんど知らないし、聞いていないのですが、建前上はお寺は、前の住職から継承していることになっているので、前の住職と全く違うということは言いにくい(ーー;)そう考えると、独自の見解が多い三人文殊の次の住職は困るかもしれない(*^_^*)さて、法事の代打の話に戻りますが、三人文殊寺でもまれにありますが「○月○日に法事をしたいんですが・・・」という依頼があった時に「その日に予定があります」と答えると「他の方にお願いできませんか?」などとというのは間違いと言わざるを得ない。法事の代打も仕方ない状況もあるのでしょうが、誰がやっても同じではないので、檀那寺住職にやってもらったほうが、良いと私は思います。さて、法事の代打は何か聞かれてもとりあえず帰る。やはり、法話を逃げる住職の言葉を借りて「次がありますから」というのが正しいかもしれない(*^_^*)法話を頼まれて逃げる住職昨日は土砂加持法要の練習会に行ってきました。

2020年01月23日

コメント(14)

-

雪が消えた1月

たまたま、気象庁のサイトを見ていたら驚くべき事実に遭遇しました。(1月20日時点での観測記録です)岐阜県の観測所河合 積雪0センチ(平年72センチ)白川 積雪0センチ(平年93センチ)岐阜県の観測所はすべて積雪ゼロ平年93センチの白川でも雪がないとは(◎_◎;)富山・石川・福井の観測所もすべてゼロ。岐阜県より西の観測所で雪があるのは大山 積雪27センチ(平年29センチ)豪雪地帯の新潟でも津南 積雪24センチ(平年155センチ)守門 積雪15センチ(平年149センチ)長野でも野沢温泉 積雪17センチ(平年122センチ)菅 平 積雪23センチ(平年56センチ)開田高原 積雪10センチ(平年38センチ)それ以外の観測所はゼロ福島・山形・秋田福島県 只見 積雪0センチ(平年130センチ) 過去最高 341センチ新潟県 十日町 積雪0センチ(平年126センチ) 過去最高 391センチかつての積雪の日本記録保持者新潟県 高田 積雪0センチ(平年56センチ) 過去最高 377センチ北海道を除く日本列島から雪が消えた感がありますね。豪雪地帯のスキー場は降雪機を持っていないところも多いでしょう。冬場の農家の雇用対策としてスキー場を運営している自治体も多いので困りますね(ーー;)地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 / 川瀬宏明 【本】地球温暖化で日本海側の豪雪が増えるという予測がありますが今年の降雪を見る限り、日本海側の雪はほとんどなく、逆に太平洋側の方が比較的降っている感じですね。

2020年01月21日

コメント(11)

-

1月としては月間最高気温になるか?

今年の冬は暖かい、と思っていましたが、本当に暖かい。昨日までの徳島の1月の平均気温は8.8度(18日まで)平年を0.7度上回り1月の最高気温を更新しそうな勢いです。過去の記録は1位 1989年8.1度2位 1972年8.0度3位 2007年7.6度しかし、意外なことに気づきました。温暖化したといわれる2000年以降の記録は8位 2019年7.1度しか、ランキングに入っていません。参考までに夏の記録(8月)1位 2010年29.4度2位 1995年29.3度3位 2016年29.1度以下2000年以降が10位までのランキングのうち6つ入っています。夏は暑いのか!二酸化炭素が温暖化の理由ならば、夏よりも曇りの多い冬に影響が出やすいはずなんですが・・・夏が暑いのは冷房が普及したからと考えられなくもない。ちなみに三人文殊寺は2010年以降に冷房を導入しています。もう一つは都市化。三人文殊寺の付近は15年ほど前までは、結構田畑があったのですがその多くはアパートや住宅地になっています。夏に熱を持った住宅などが夜に熱を放射して、気温を押し上げていると考えられなくもない。ところで、今年の1月、他所はどうなんでしょう?東京は6.8度(18日まで)と比較的暖かいですが、これまで1月の最高気温は8.1度(1989年)の記録がありますから、記録的というほどではない。札幌に至っては-2.9度と平年(-3.6度)より少し暖かい位。名古屋7.1度(18日まで)これまで1月の最高気温は6.6度、更新の期待?がもたれる。福岡9.2度(18日まで)暖かい(◎_◎;)と思いましたが、これまで1月の最高気温は9.1度普段から暖かいんですね。更新は難しい?高松8.0度(18日まで)これまで1月の最高気温は7.0度、従来の記録を1.0度も上回っていますから、これは更新確実?このあたりにヒートポイントがありそうです。皆さんのところはいかがですか?

2020年01月20日

コメント(11)

-

支持率急落?ー併せて今年の目標

なぜか一昨日からアクセス数が急落しました(ーー;)理由は不明です。システム変更があったんでしょうか?ただ、元々どういうシステムでアクセス数をカウントしているのか知りませんが・・・昨年の10月ぐらいまでは、一日のアクセス数が500~1000の間で推移していたんですが、10月くらいからアクセスが急伸。アクセス1000~2000ぐらいが続いていました。ところが、一昨日のアクセスが「896」昨日のアクセスが「881」と10月以来1000を割ってしまいました。バブルが終わって元に戻ったという気もするのですが(*^_^*)ところで高木守道さんが亡くなられましたね。昨年日記に書いたので印象深いです。あなたは高木守道を知っているか?それはさておき、今年の目標を立てたいと思います。早くから目標を立てても良いのですが、昨年同様少し落ち着いてからにしました。1 年末までモチベーションを維持する昨年の2月から、超低空飛行の時期はあったものの、行学のモチベーションを維持しておりますので、今年も頑張りたいと思います。2 読書昨年「空海コレクション3」で脱落しましたので全読破を目指します。中公文庫「仏教の思想」全読破全12巻ですが現在7巻まで来ております。大日経疏全読破昨年125ページで脱落しております。とりあえず、これくらいを目標にします。他にも般若経・華厳経・法華経・法句経・仏教聖典なども併せて勉強したいです。3 三人寄れば文殊の知恵ブログの更新を続ける昨年は皆さんに応援していただき、かなり記事を更新できました今年も継続したいと思います。4 体重の維持管理メタボ脱出を目標にします。5 カードデビュー現在、クレジットカードを持ってないんですよ。三月くらいまでにに考えたいと思います。6 副収入の増加ずっと懸案なんですが、なかなかできません(ーー;)お寺の収入は不安定なので、安定収入を目指したいです。7 話し方の改善これは何も努力していないですね。何とかしたいです。8 楽器の演奏昨年はギターを目指していましたが、電子ピアノの方が良いかと(*^_^*)前向きに考えます。9 早起き私は朝が異常に弱いです(ーー;)ちょっと早く起きるようにしたいですね(ーー;)一応の目標は7時前にはお勤めを始めることできれば6時くらいから始めたいです。皆さんはいかがですか?当院で餌を食べている地域猫「たろう」

2020年01月18日

コメント(18)

-

麒麟がくる前に2ー織田信長がほとんど負けだった桶狭間の戦い

前回の日記の続きです。麒麟がくる前にー実は戦国の覇者だった今川義元さて、桶狭間の合戦前はどのような状況であったのか?織田信長の父、信秀が亡くなった時、信長は弟の信行と家督を争います。その機に乗じて尾張の四城が今川義元の手に落ちてほぼほぼ尾張半分の攻略に成功。家督争いに勝った信長は、尾張半分を取り戻そうと、今川方に落ちた鳴海城・大高城の周りに砦を築きます。それに対して今川義元2万の軍勢を引き連れて出陣。孤立した大高城に、兵糧を届け、周りの砦を落とします。織田陣営では清州城に籠城か出陣かで揺れていたようですが、籠城しても援軍はありません。隣国の美濃の斎藤道三の時代には友好関係を築きますが、後を継いだ義龍とは信長と敵対しています。また、南近江の六角氏は援軍を出しますが、六角氏自体がさほど大きな大名ではありません。また、今川義元は、隣接する武田・北条と同盟を結んでいます。籠城を続けていても、他国軍が今川領に攻め入って、籠城が解かれる可能性は低いので、結局は負けるでしょう。一方で出陣して迎え撃っても、信長は動員力がせいぜい5000今川は20000と四倍、こちらも勝ち目はありません。籠城しても打って出ても負け織田家滅亡か?という窮地で、信長は出陣。2000の兵で5000の今川本隊を奇襲して、今川義元を打ち取ったといわれますが・・・私は奇襲ではないと思いますね。その理由は今川・織田両軍の死者数。今川方の戦死者は2753人、織田方の戦死者は990人負けた今川方は死者が54%、勝った織田方でも49%。この時代は鉄砲は少なく、弓や槍刀では普通はこんなに死者は出ませんから大変な激戦です。また、戦国時代の兵は、近代戦争の兵と違ってすぐ逃げますから奇襲であれば、織田方の死者はせいぜい50人今川方の死者もせいぜい300人程度でしょう。しかし、これだけの死者が出たということは、たまたまの遭遇戦で最初から後がない織田方が必死に戦った。ということでしょう。ひょっとしたら定説とは違い、両軍がぶつかった時点では今川方が優勢でだったが、織田軍が普通は引くところを引かず粘ったところで、何らかの理由で今川が崩れ追撃されて負けた。のではないかと思います。その何らかの理由について、今川家では戦後に武田家に対する不満が多くあったということから、ひょっとしたら今川に援軍を出していた武田武将が兵力を失うのを恐れて引いたのが今川軍が崩れた原因かもしれません。そうでなければ、勝った織田が半数近い犠牲を出しているのが不思議。窮地に追い込まれながらも、上手く自陣をまとめて戦った織田信長の手腕は評価できますが、どちらかというと負けを覚悟の特攻作戦で相手に一矢報いてやろうというというのが、たまたま成功したようなイメージです。三国志で、ゆっくり戦えば相手の曹操は滅亡するのに袁紹があえて決戦を挑んで負けた官渡の戦いを思い出します。しかし、織田信長にとって、この勝利は大きかったですね。この戦いで、勝ったとしても今川義元を打ち取れず、逃したとしたら、駿河・遠江・三河を持った今川家が尾張に圧力をかけてくるのは必定。史実ではこの後、三河で独立した徳川家康と同盟を結び美濃の攻略に成功して、京へ進出しますが、今川義元が健在であったなら、美濃は取れません。戦国時代の尾張・美濃はいずれも50万石近い穀倉地帯。この二つを支配した信長がその力を背景に京へ出れたのですが、尾張だけの支配者ではとても無理。美濃が取れないどころか、いずれはジワジワと圧力をかけられよくて尾張を維持するのが精いっぱい、下手すると滅亡。実は戦国大名が合戦で打ち取られたのは、ものすごいレアケース。この今川義元と龍造寺隆信しかありませんから。稀にみる幸運といえるでしょう。仮に今川義元がこの戦いで逃げ延びていたら、織田信長は尾張の一戦国大名として歴史の片隅にひっそりと残るだけで、豊臣秀吉も表舞台には登場しない。徳川家康は、いずれは、独立勢力として登場するでしょうが天下人となれるかどうかは微妙。家康は信長・秀吉の力を上手く利用しながら、自分の勢力を少しずつ拡大しましたが、単独ではどれだけできるか判りません。天下分け目の戦いは関ケ原ではなく、桶狭間だったかもしれません。いかがでしょう。

2020年01月16日

コメント(8)

-

麒麟がくる前にー実は戦国の覇者だった今川義元

今度のNHKの大河ドラマは「麒麟がくる」で明智光秀が主人公。この「麒麟がくる」では明智光秀は従来の「狡猾な逆臣」という通説を超えた人物像になると某新聞にはと紹介されていましたが誰が「狡猾な逆臣」なんだよ。そんな通説無いよ。どちらかといえば、戦国武将にしては愚直ではないけど誠実な感じがするし、教養も知識もある文化人です。むしろ狡猾な逆臣は織田信長や豊臣秀吉ではないか。天下を取り損ねただけでそこまで言われるかと岐阜県人は反論するだろう。参考までに以前書いた日記「本能寺の変」は変さて、信長は生涯に何度も戦をしていますが、本当に危なかったのは桶狭間の戦いです。桶狭間の戦いといえば、公家かぶれで旧時代を代表する今川義元が上洛しようと大軍で出てきたところを、新時代を切り開く新進気鋭の織田信長が奇襲戦法で打ち破った。ようなイメージがありますが・・・今川義元といえば、白塗り・マロ眉・お歯黒で輿に乗り戦もできない軟弱なバカ殿のようなイメージがありますが実際は違いました。今川家は元は足利家の分家の吉良家の分家。ちなみに吉良家といえば忠臣蔵で有名な悪役吉良上野介吉良上野介も本当は悪役ではないのに、忠臣蔵のイメージで悪役にされていますね。その当時、「足利が絶えれば吉良がつぎ、吉良が絶えれば今川がつぐ」と言われた幕府につながる名門で、もともとは駿河国の守護ですが義元の父親の今川氏親の代に隣の遠州まで勢力下に収めています。こう書くと、父親の今川氏親は結構有能そうに思えますが、遠州を攻略したのは、この人の叔父さんの北条早雲。以前は一介の素浪人から戦国大名に成り上がったと思われていましたが、最近の研究では結構有力な幕臣。斎藤道三も油売りから一代で戦国大名にのし上がったといわれますが最近では親子二代の国取りだったことが判明しています。夢が無くなりますね(ーー;)さて、今川義元は氏親の三男とも五男とも言われますが、家督争いを避けるため、出家します。その時の師匠が後に今川家の軍師として活躍する太原雪斎です。父の死後家督を継いだ兄が死に義元は、異母兄との家督争いに巻き込まれますが勝利してついに今川家の当主となります。当主となってすぐに、父の時代から懸案であった甲斐の武田氏と同盟を結び、北からの圧力を防ぎますが、一方、隣国の北条との関係が悪化。河東(富士川の東の地域)を取られてしまいます。さらに、追い打ちをかけるように、三河に侵攻した織田信秀に対した三河諸候連合に援軍を送りますが敗北。ところが、ここからが本領発揮。関東の上杉氏と結んで、北条氏を挟撃して河東を取り戻す。西三河の松平広忠(徳川家康の父)の帰順を受け、織田軍を撃破ついには三河から織田氏を駆逐して勢力下に収め、駿河・遠江・三河の三国を治める「海道一の弓取り」と呼ばれるようになります。「海道一の弓取り」といえば、徳川家康がそう呼ばれましたがその先代が今川義元。外交においては東の北条氏康・北の武田信玄と三国同盟を結び、武田信玄と上杉謙信の講和も仲介しています。(両者と同じくらいの軍事力が無いと無理です)内政においても商業を保護し、流通統制をして一方、家臣団の結束を図るなど守護大名から戦国大名に転身します。実は今川義元はとんでもなく凄いんですよ。甲斐の武田(甲州)、越後の上杉(佐渡)、関東の北条(伊豆)と周辺の大大名は皆金山を持っています。当時も今も、金があるほうが軍事では強い。ちなみに、中国の毛利も石見銀山を持っていました。しかし、金の生る山を持たない今川義元は商業を盛んにして国を富ませた。これは、意外にも後の織田信長と同じ考え。むしろ、信長が真似したのかもしれません。さて、長くなったので桶狭間の話は次回にします。

2020年01月14日

コメント(14)

-

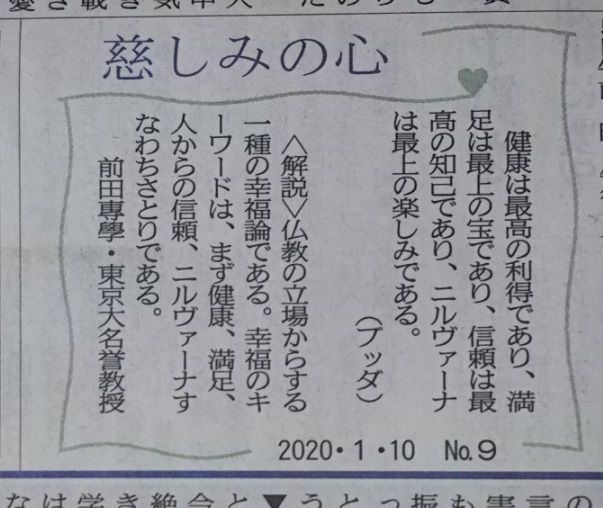

日本で仏教を伝える難しさー「慈しみの心」世界最強の日本教相手に苦戦中

元日から、地元の新聞社で「慈しみの心」というお釈迦様の言葉を紹介するコーナーが始まりました。なんと、一面のコラム欄のすぐ上で毎日連載という大胆不敵でかつ野心的な試み(*^_^*)なぜ、そう思うかといえば、1 仏教徒以外の人も読むことを想定しなければいけない不特定多数の人が読むわけですから、仏教徒以外の人にも解るように話をしなければいけません。2 日本には(本物の)仏教徒が皆無であるこの話は以前にも書きました。日本で一般に仏教と思われているのは仏教の皮をかぶった「日本教」の教えというのが私の持論です。 日本で生まれ育つと自然に身に着く宗教心それが「日本教」です。すべてのものに命が宿ると考え、他者をも慈しみ誰も見ていなくても、道を外さない。生まれたらお宮参り、七五三などは神社。結婚式はキリスト教、葬式は仏教という節操のなさはすべて日本教が形を変えたもので、あまりにも自然、特定の形を持たないがゆえに、本人も信仰していると感じないほどです。しかし、物凄く強力な教えで、全世界で十数億人の信者を持つイスラム教が1か月間の巡礼期間で集める信者数がたった100万人ところが、日本の明治神宮・川崎大師・成田山新勝寺の各寺社が正月三が日で集める信者数がイスラム教の3倍以上の300万人以上(◎_◎;)世界的にみると、日本教は世界最強の教えと恐れられています。なお、誤解されないように申し上げたいのですが、私は日本教は非常に高く評価していますし、世界的にも高く評価されている日本人の道徳精神・おもてなし・親切さ・意識の高さなどは日本教によるものと考えています。私は三人文殊寺の寺報では弘法大師の言葉を紹介していますが檀徒あいての寺院誌という立場でありながら、弘法大師の教えを人生訓のように解説しています。本当は真言密教の立場から解説したいのですが、それでは多分全く理解されない(ーー;)だから、弘法大師は「こんなことを言ってますよ」という紹介をして少しでも知ってもらえたらと思っています。仏教は日本では、葬儀や法事にかかわるので、死んだ後を扱うと考えられていますが、違います。一方で、仏教を人生訓として生き方を扱うように紹介している本もありますが、それも違います。仏教は生死を超えた分野を扱っています。ところがそれを説明することは困難(ーー;)というより無理(ーー;)だから、ニュアンスだけ伝えて、その人に仏教の種を植えるのが私の仕事です。このブログは仏教色が強いイメージがあると思います。実際に、他の仏教ブログでは書いていない部分まで書いています。一方で私が知っている部分すべては書けませんし、かなり一般向けに面白おかしく振って書いています。それでも、私自身は仏教の1%も理解していないでしょうから知れていますけど(ーー;)好きなことを書いても構わないブログですらこういう状態ですから、一般の商業新聞でお釈迦様の言葉を毎日連載で紹介するというのは恐ろしくハードルが高い(◎_◎;)地元新聞では仏教学の大家の中村元氏の弟子の前田専学という方が連載されているんですが、かなり苦戦されていますね(ーー;)これなどかなり苦しい。読んだ瞬間、苦笑せざるを得ません(*^_^*)原典を読んでないので解らないのですが、一部だけ切り取って解釈されています。健康・満足・信頼・ニルバーナ(涅槃)を並べていますが、仏教ではニルバーナが絶対唯一の目標でしょう。健康な人であっても病気になる。満足している状態であってもそれが続くわけではない。信頼していても裏切られる。それが諸行無常ですが、ニルバーナは得たら放すことは無い。つまりニルバーナは絶対なんです。この方も自分の論文や仏教の著書では、絶対にこう書かないはず。それを健康・満足・信頼と世間一般の基準と並べて書かざるを得ないところに、厳しさを感じますね(*^_^*)いかがでしょう?

2020年01月12日

コメント(9)

-

再び保険指導に行くー血管年齢20歳?

以前に再びメタボに引っかかった話をしましたがダイエットに挑戦する28ー再びメタボに引っかかる(ーー;)二年ぶりに市の保険指導に行ってきました。前回の話はこちらダイエットに挑戦する3体重 74.3キロBMI 24.3そんなに悪くはないんですけどね(*^_^*)血管年齢も測った。血管年齢 32歳血管年齢は、最初測ったら20歳(◎_◎;)しかし、要再計測(ーー;)まあ、32歳でも自分の年齢よりはかなり若いですけど(*^_^*)二年前も32歳ですから年取ってないです(*^_^*)ちなみに、知り合いの方が、実年齢62~3なんですが血液年齢75歳とか言われてましたが、危ないのでは?食事や運動量を聞かれましたが、運動はまず骨ストレッチスクワットラジオ体操。腕立て+腹筋、またはプランクあとはオリジナルのジグザグウォークと後ろ歩き。その後、外の掃除などを行って有酸素運動に変える。完璧です(*^_^*)食事も朝はパン二枚にバター&餡、ジャム、甘いペーストとコーヒーと納豆またはチーズ※ちょっと重いか?(*^_^*)お昼は葉物野菜、玉ねぎ、根菜、ネギ、唐辛子、ショウガ、海藻、梅干しを煮込んだースープに、麺、あるいはご飯を茶碗半分くらい夕方は、まあ、適当に普通の食事です。たまたまですが、前日にたくさん食べて、当日朝の遅い朝食の後に保険指導に行ったので、体重もウエスト廻りも、検診時より悪い(ーー;)保健師「検診時より増えてますね」三文 「裸で計ったら、72キロぐらいです」保健師「服は1キロもないでしょう」三文 「この服は1.3キロぐらいあります」保健師「それでは73キロですか」三文 「多分72.8キロぐらいですし、普段は朝測ると 71.8キロ~72.3キロぐらいのこともあります」ここまで必死に反論する必要もなかったような気がする(*^_^*)※今朝は71.2キロでした(*^_^*)保健師「体重少し落としますか?」三文 「いえ、体重はこれくらいで筋肉量を増やしたいです」保健師「ではジムとか行かれます?補助もありますよ」三文 「器具を使う奴とか嫌なんで、自分でやります」保健師「ではレッツビースマートはどうされます」三文 「止めときます」レッツビースマートとは、市の健康運動教室で三か月無料。前回受けたんですが、有酸素運動が中心で、筋肉量を増やしたい私にはあってません。ダイエットに挑戦する17ーレッツビースマートの効果?レッツビースマートはどちらかといえば太め?みたいな人が中心。約一時間半運動を続けるので、いかにもメタボの人は一回来て止めます(*^_^*)帰り際に運動用の長いタオルをいただいた。前回は万歩計。メタボの方が得するシステムはいかがなものか?と思います(*^_^*)皆さんはいかがですか?

2020年01月11日

コメント(12)

-

玄奘三蔵と法相宗

西遊記の三蔵法師のモデルになった玄奘三蔵に関して二つの日記を書きました。実は凄いぞ、「西遊記」孫悟空のモデル般若心経は玄奘三蔵訳?この玄奘三蔵が、ある宗派の祖と聞くと、その宗派は興味ありませんか?実は法相宗の祖と玄奘三蔵はいわれております。法相宗は玄奘三蔵の弟子の慈恩大師が開きました。法相宗って何???という反応を示される方も多いかもしれません。法相宗は奈良仏教の一宗で、一般に広まっている平安・鎌倉仏教と違って所属している寺院は多くありません。文化庁の宗教年鑑(令和元年版)によると法相宗 172奈良仏教系 425(うち真言律宗87)他の宗派と比較してみます。高野山真言宗 3600真言宗大覚寺派 368真言系 13472法相宗は真言系では比較的小さい真言宗大覚寺派の半分以下ですね。天台宗 3323天台系 4902日蓮宗 5146日蓮系 11488臨済宗妙心寺派 3347曹洞宗 14525 禅宗系 20793浄土宗 7026浄土真宗 本願寺派 10269大谷派 8638浄土系 29935禅宗系と浄土系は多いですね!曹洞宗は、数だけならオール真言より上!(◎_◎;)さて、その法相宗はどんな教えなのか?ウィキペディアから引いてきました。>法相(ほっそう)とは、存在のあり方を指す。>個々の具体的存在現象のあり方だけでなく、一切の事物の>存在現象の区分やその有様も指している。>存在現象そのものに関しては、説一切有部などの部派仏教を>中心に研究が進められ、その研究の上に、存在現象のあり方を、>我々人間がどのように認識しているのか、>という研究が進められた。>さらに、最終的には一切の存在現象はただ識に過ぎないとする。仏教界では、唯識(法相宗の教え)三年、倶舎八年という言葉があります。倶舎論という書物に書かれた仏教哲学を理解するのに8年。その上に唯識を3年勉強しなければ理解できないという位難解な教義(ーー;)ちなみに、弘法大師はその唯識の上に真言教学を打ち立てましたので本来は真言僧は理解していないといけない(ーー;)と能書きを述べていますが・・・はっきり言って解らない(ーー;)角川文庫でシリーズ仏教の唯識も読みましたが・・・仏教の思想 4 認識と超越<唯識> (角川ソフィア文庫) [ 上山 春平 ]解らない(ーー;)中国では一時期は勢いがあったものの、煩雑なな教義がネックとなって、他の教えに変わられ消滅しましたが日本では生き残った。実は日本における法相宗は、今でこそ勢力はほとんどありませんがかつては興福寺は藤原氏の氏寺として隆盛を極めました。天台宗を開いた伝教大師最澄が弟子を受戒のために、奈良へ送るとほとんどが法相宗に取られてしまったという話もあります。その昔、私はこの宗派に切りかかったことがあります。発業とは何か?ーその一『ひとと企業の使命 発業(ほつごう)せよ』というタイトルの小冊子を地元の銀行が発行していましたがそれを檀家さんが持ってきた。「お寺は金儲けが目的ではない」ということを言われたかったのだろうと思う。それというのも、先代住職は、葬儀屋からの下請けの葬儀をこなし、従来の檀家には負担をあまり求めなかった。それを私が葬儀社の下請けは止め、従来の檀家にも負担を求めたのが気に入らなかったのではないかと思われる。この小冊子にはこう書かれていました、>企業の目的は社会貢献であり、それを始めたときの精神が>発業である。発業(業を起こすこと)の精神を無くし、 >儲けに走る会社になるとだめになる。企業がいつまでも>生き生きするためには、どのように社会貢献できるか >という使命を忘れてはいけない一般の方が書いたのなら、悪くない文章です。この小冊子を書いたのが法相宗の元館長。しかし、仏教者が書いたとすると内容がおかしい。仏教では「発業」などという言葉は聞いたことないし、大体「業」という言葉は仏教ではあまり良い意味には使わない。ということで、こちらは所属宗派と名前を名乗って法相宗にメールを送って、返事を待ちましたが返事がないので電話しましたところ「多忙につきお返事遅れて申し訳ありません」という、何の誠意もない回答をいただき結局、返事は現在に至るまでありません.※ なお、発業については「望月仏教大辞典」によれば「生死相続するは惑と業と苦による。業を発し(発業)生を潤する煩悩を惑と名づく」とありました。やはり、発業というのは良い意味には使われていないですが煩雑な仏教哲学をベースにした法相宗がこれを知らないわけがない。かつて、法相宗には徳一菩薩という僧侶がいて、会津という当時としては都から離れた辺境の地にいながら伝教大師最澄と激しい論戦を繰り広げ一歩も引かない。それどころか、返す刀で、弘法大師に切り掛かり、空海・最澄という日本仏教の巨人二人と仏教論戦で挑むというとんでもない人がいたんですが・・・お返事位いただきたいものです。

2020年01月09日

コメント(8)

-

安倍川餅がお気に入り、併せて餅地獄?の話

お正月から餅を食べております。私が子供の頃は、餅といえば正月しか食べられず、他の時期はタイルのような餅しかありませんでした。お正月に農家の伯母のところで朝昼晩と砂糖醤油をお餅につけて食べていましたのが懐かしいです(*^_^*)今から考えると、三食とも砂糖醤油の餅だけというのは栄養のバランスが悪すぎる(ーー;)ところが、いつの頃からかスーパーでも、普段からお餅が置いてあり、いつでもお餅を食べられるようになりました(*^_^*)特に徳島では四十九日に四十九の餅をお供えする習慣があるのでそのお供えのお餅をいただくこともあります。豊かになった結果ですが、餅の有難味も無くなってきました(*^_^*)しかし、お正月には本堂にも餅をお供えしますし、食べないわけにはいかない(*^_^*)今年のお正月は以前頼んでいたお菓子屋さんが、廃業されたので、別のお菓子屋さんに依頼しました。「お正月の餅をお願いしたいのですが・・・」「お鏡ですか?」「いえ、小餅です」以前は鏡餅を注文していたんですが、四国の気候の特性でかなり前から鏡餅を止めて小餅にしました。実はお餅を1月11日まで祀りますが、そこまで祀ると結構な確率でカビが生えてしまう(ーー;)鏡餅だと確実にカビが生えてもう食べれないんですよ(ーー;)切るのも大変だし。ところが、小餅にしておけば全滅は避けられる(場合もある)四国の気候は暖かくて湿気が多すぎるんでしょう。さて、餅といえば高野山を思い出します。 高野山では毎年お正月前に餅つきを行なうのですが、 私のいたお寺ではかまどを使ってもち米を蒸していました。 本堂などにお供えするお鏡を作るのですが、それ以外に大きな木のタライに5つ(◎_◎;)ぐらい小餅を作ります。かつては総勢60人ぐらいいたことがあり、その頃は鏡開きの前に本堂のお餅も下ろしてきて食べていたそうですか・・・住職の家族、僧侶、宿坊担当、学生などで15人ぐらいですからとても食べきれる量ではない(ーー;)減らしたらよさそうなものですが、先代住職の奥さん曰く「人数が減ったからといって餅の数を減らすわけにはいかん」縁起物だから減らさないということでしょうか?(*^_^*)私は餅が好きなので毎日焼いて食べますが、しばらくすると、 表面が固くなってきて焼いただけでは食べられません。そこで餅を味噌汁の中に入れて食べます。 1月末に膨大な木のタライの餅をようやく完食!(*^_^*)と思いきや・・・プラスチック製の大きな桶をひっくり返すと氷に包まれた鏡餅が!(◎_◎;) 乾燥を防ぐために水につけてあったようです。 再び餅を食べる日々。表面が固いので、食べるのに難儀しますが、食べないともったいないと思い、もはや執念で食べる(ーー;)2月いっぱいまで餅が用意されていました(ーー;)このところ、気にいっているのが安倍川餅。餅をレンジでチンした後、熱湯で煮ます。最初は沈んでいるんですが、しばらくすると浮き上がってきますので、引き上げてきな粉をまぶします。すると、ちょうど、写真のような安倍川餅ができます(*^_^*)そこに、年末にいただいた最中を冷凍してあるのをチンして最中の餡をつけて食べます(*^_^*)(画像はネットから取りました)こんなにきれいではないですが・・・このところ毎朝食べています。皆さんもいかがですか?

2020年01月06日

コメント(20)

-

日常と非日常の世界

私が今のお寺に入ったのは、もう20年程前。入ってからお正月にずっと続けていたことがあります。それは、三が日の護摩焚き。護摩というのは密教の修法で火を焚いて、供物を入れ祈願を行います。これを元旦、二日、三日行いますが、その前夜に普通の修法を行ってから護摩を行いますので、大晦日から三日にかけて6度拝みます。大晦日の夕方6時頃から約一時間修法を行い、翌朝は3時頃に起きて水行をしてから、護摩を1時間半行い、その後元日の勤行をします。今度は外へ出て、地蔵尊、修行大師、六地蔵、上行菩薩、水子地蔵弁財天、不動明王、永代供養観音堂、先師墓を拝みます。その後、隣の神社に正装でお参りします。お参りが終わったら、三が日は雑煮をお供えしてから、掃除と次の護摩の準備をして一休み。午後から、普通の修法を行って、本堂にお供えした雑煮を片付けて1日が終わります。ということを、平成28年まで続けていたのですが・・・平成29年は本堂改修中で、本堂が骨組みだけなので休み平成30年からは本堂が新しくなったので、白い壁を汚す護摩は中止。ちょっと腰痛もでたので、午後からの修法もやめて普通の勤行に。今年は隣の神社への正装での参拝を、遥拝に変えました。という書き方をすると、どう変わったのかわからないですが遥拝というのは離れたところから拝むことですから、要するに行くのをやめたということです。以前は、護摩を行っていましたが、護摩の衣は普通のお勤めの衣と違うので、護摩の後、正装に着替えて本堂でお勤めして、そのまま出かければよかったのですが、今は修行用の衣のまま修法が終わった後にそのままお勤めしています。修行用(20年以上前から着ている)はあんまり見栄えが良くないので外出には向かいないですが、本堂ではそれで、お勤めしているのに、隣の神社にわざわざ着替えて参拝に行くのもなんだか・・・そもそも、隣の神社の祭神は当院に移動してきているけど(*^_^*)水行→無し護摩→普通の修法護摩の準備と掃除→無し普通の修法→勤行神社への参拝→遥拝ずいぶん簡略化しているので楽になった筈なのですが・・・なんか疲れる(ーー;)ふっと気を抜くと、寝そうな感じ(ーー;)なんでだろう???考えてみると原因が解った。今年を振り返ってみた>毎年、年頭には気合を入れて一年間修法を頑張ろうと誓いを>立てるのですが、二月三月まで持てばいいほう。>ところが、今年は驚異的なことに、12月までモチベーションを>維持しております。年末まで普通に修法していたとはいえ、せいぜい週に二回ぐらい。それをいきなり、三日連続でやったら疲れるな(ーー;)以前は護摩の修法時間が1時間半位でしたが、今は普通の修法が長くなって、1時間半位?それに元日から新しい勤行を付け加えたので約二時間、それに元日は普通の勤行が1時間位ついたので、午前4時から7時くらいまで三時間拝んでいた計算になる。夕方も1時間くらい拝みましたので、1日4時間。実は瞑想が深くなっているので、護摩をしていた時より拝む時間が長くなってます。さて、法然上人は1日6万回の念仏を唱えたといいます。1秒に一回唱えても、16時間40分位かかりますからそれと比べると気合が足りん(ーー;)とはいえ、結構疲れました(ーー;)もう一つは、朝の早起き(ーー;)朝弱いんですよ(ーー;)普通はせいぜい六時くらいですからね。以前は、普段はせいぜい20分位の読経しかしていませんでしたから、お正月は、気合を入れて拝むという非日常の世界でも良かったかもしれません。ところが、最近は特に予定がなければ、毎朝1時間半位掛けて修法または月輪観・読経などをしていますから、お正月だからといって特別に修法を追加する必要は無いような気がします。「眠くても頑張れよ」という意見もあるかもしれませんが、それは違う。眠いとマズいのだ。眠いと瞑想で寝そうになるんですよ(ーー;)瞑想中は、寝ているのと同じ脳波になっているといいますから、深い瞑想に入る前に深い眠りに落ちてしまう。(実際には寝そうになると身体が揺れて起きるので 落ちないですけど)眠気を我慢しながら、僧侶の形を作っていく時期の修行僧ではないですから拝む時間が多少増えたところで、瞑想中に眠くなったら意味は無い。来年はやり方を考えよう。カメヤマローソク200号燃焼時間約83時間200号のローソクは燃焼時間83時間でした。なお、調べたら燃焼時間196時間の500号ローソクというのもあります(◎_◎;)

2020年01月05日

コメント(10)

-

巨大ローソク投入!

皆さんはどんなローソクを使われていますか?左から3号、1.5号、豆ローソク。燃焼時間はそれぞれ、1時間40分、1時間、10分一般の方ならこの程度で十分だと思うのですが、私が使うのはこちら右の三本は同じで、左から60号、10号燃焼時間はそれぞれ、22時間、5時間ですが、10号の方は檀上の燭台に使うので、1回1時間半位の修法を3回ぐらいでチビてしまいます。60号は、22時間もあったらすぐには使い終わりませんが、毎日1時間半ずつ拝んだら1か月は持ちません。そこで、すぐに減らないローソクをお正月を機に投入しました。一番左がそれ。60号ローソクでも、相当大きいですが、それと比べても大きい200号(*^_^*)一番右の豆ローソクと比べたら、ピストルの弾と、戦艦大和の主砲46センチ砲の砲弾くらい違う。(そこまでは違わないか)200号の燃焼時間は書いてないですが、60号ローソクの三倍強なので、(号数というのはたぶん重さ)60時間は持つだろう(調べたら燃焼時間80時間位です)二つ折にした新聞紙よりも長いという驚異の大きさ。果たして、こんな大きなローソクを支える燭台があるのか?と思いますが・・・・なんかピッタリだ(*^_^*)この大きさのローソクを立てるものだったのか!(◎_◎;)初日に3時間位拝んだのですが、頭の三角部分がまで燃えきってなかったです(*^_^*)来月までは持ちそうな感じですね(*^_^*)

2020年01月04日

コメント(14)

-

お正月が苦手(ーー;)

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。と挨拶するところですが、昨年は喪主を務めておりますので控えさせていただきます。さて、12月31日、朝、電話が鳴りました。「おっ、お葬式?」と思ったのですが、違いました。知り合いの方から、「年賀状の名前を間違えて申し訳ない」という電話です。わざわざ、名前を間違えたことを伝えていただかなくてもと思ったんですが、先方は申し訳なさそうに何度も謝罪されました。律儀な方です(*^_^*)実は私の名前の間違いは結構ある(ーー;)二文字目と四文字目が結構間違っています(*^_^*)姓はそれほど特殊な名前では無いんですが、一般に多くみられる姓と読みが同じで、二文字目だけが違う字なので、一般に多くみられる方で書いてくる人が、少なからずあります。四文字目は最近は名前にもよく使われるようになりました。ところが、三文字目と続けて読もうとすると読めない(*^_^*)しかし、似たような字で、三文字目と組み合わせると読みやすい字がある。名前としても、そちらの方が適当だろうし一般的だ。という風に考えて四文字目を変えてくる人がいる(*^_^*)だから、名前が間違っていてもそれほど気にしない(*^_^*)さて、三人文殊寺の宛名も結構間違える人がいます。三人文殊寺は本尊様の徳を寺名にしているので、仏教的には間違えようが無いのですが、「三文寺」を「三門寺」としても意味は通るので、業者でも間違える(*^_^*)しかし、ひどいのは「三文時」「三文地」「三門地」これでは意味が取れないですね(*^_^*)私が高野山にいたころの話ですが、毎月、山内で法要が行われます。その案内を手札といいますが小僧(のような学生)が持ってきます。私がいたお寺は金○三「昧」院という名前なんですが金○三「味」院と書いてあった。三昧というのは、一般には一つの集中して行うことを指しますが、もともとは「サマディ(深い瞑想」の音写で天台宗では常坐三昧(座り続ける)常行三昧(念仏を唱えて歩き続ける)のような修業が行われていたので、何かを集中して行うことに転じたのでしょう。「昧」というのは「味」に似ていますが全然意味が違う。一般の人から手紙では「三昧(さんまい)」が「三味(さんみ)」になっていることも多いですが、流石に高野山のお寺が法要の案内の寺名を間違えて出したら恥ずかしいだろう(*^_^*)さすがに住職が怒って「昧(まい)が味(あじ)になっとるやないか、 名前が間違っているから突っ返せ」ということになった。「名前間違ってますから返します」と言ったところ、その小僧(のような学生)が謝罪もせず普通の顔で「そうですか」と言って手札を持って帰ったのが印象的です。その小僧は後から怒られただろう。それはさておき、年賀状の名前はともかく、住所の間違いは結構多いですね。私も檀信徒への案内はパソコンでするのですが、間違いは指摘されないとわからない(ーー;)手書きの時代なら、何度も書き間違えるということは無いでしょうが、最近はパソコンで印刷するので、間違いのまま何年も経過することがありますので、気をつけたいですね。ところで、私はお正月は苦手です。「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします」という挨拶が苦手(ーー;)昔ならいざ知らず、最近はお正月といっても、普通の連休ぐらいに地位が低下しています。だから、新年の挨拶なんか良いのにと思っています。ちょうどよい具合に?三人文殊寺はお正月の行事もないし人が来る習慣もない(*^_^*)お正月を祝うのであれば、檀那寺にお参りぐらいはするべきではないかと思いますが・・・ところが、三人文殊寺は裏にお墓があります。私の郷里では、年末はお墓参りしますがお正月にお墓参りするのは馬鹿といわれ人が来ないのですが、こっちの人はなぜかお正月にお墓参りする習慣がある。だから、外へ出ていると人に会う可能性が高い。ということで、なるべくお正月が過ぎるまではなるべく外へでない(*^_^*)皆さんはいかがですか?※お正月っぽいので大覚寺の庭を載せてみました。

2020年01月02日

コメント(19)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 説教のプロになることです。

- (2025-11-23 07:30:51)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 買って正解♩お値段以上ニトリの加湿…

- (2025-11-23 09:42:38)

-