2007年01月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

修法とは何か?

蜆汁硯海さんより質問をいただきました。~~~~~~以下質問~~~~~~~~~~今回「修法」という言葉が出ましたが、その中味もしりません。僧侶は一体何をされているのでしょう。~~~~~~以上質問~~~~~~~~~~質問ありがとうございました。お返事が遅くなりすいませんでした。真言宗における修法というのは多くは仏様を供養する方法のことです。さまざまな仏様を招いてその仏様に供養し、その一方で、自らが仏様の体になり、仏様の言葉を話し、仏様の思いを浮かべることにより仏と一体化する。そして、その功徳をすべての人間・動物・植物などなどありとあらゆるものに振り向けるというのが修法です。すなわち、自分のための行とそれを他者に施する行が一体化しています。文字で書くとよくわかりませんね!(汗)修法で目に見える(見せている)行として代表的なものが護摩です。護摩はさまざまな供物を燃やしているだけのように見えますが、実はまず、自分自身が仏となり、そして勧請した仏様と一体化し、その上で供物をささげる(燃やす)ことによって、すべての仏・菩薩・神様などに供養して、その功徳をあらゆるものに与えています。余計難しくなってきたような気がします(汗)簡単に申しますと乱暴かも知れませんが、「仏様の功徳を行者(修法をしている人です)が集めて皆に分配している。」のが修法といえます。 中身については具体的に説明しても何をしているかわからないと思います。もし、どうしても知りたいということでしたら、専門書をお読みください。 素光『中院流の研究』掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月28日

コメント(28)

-

理趣経は勉強しないで下さい!

とんぼ玉さんより以下のような質問をいただきました。~~~~~以下質問~~~~~~~~~~~先日のこと、友人の僧侶の方が地域の僧侶同士で理趣経の勉強会をしているという話をされたので、私も理趣経の解説書を読んで勉強していますと言うと、冗談めいてはいましたが、在家の方はあまり理趣経を勉強しないで下さいねと言われました。何故なんでしょうか?~~~~~以上質問~~~~~~~~~~~~注)在家ー出家者(僧侶)ではない信者。いつも質問いただきありがとうございます。お返事遅くなりましてすいません。常識的に考えれば真言宗の常用経典である「理趣経」を勉強して真言宗に対する理解を深めていただいているので、感謝してもいいと思うのですが、実際はそう思う真言僧はいないでしょう(苦笑)それには真言僧の理趣経に対する複雑な思いがあります。まず、真言宗で理趣経の占める位置を考えますと、本尊様に読経するときが理趣経。法事・葬式を始めとする仏事も理趣経。さらに僧侶が集まって行なう法会でもほとんど理趣経を中心とした理趣三昧。さらに普段から行なう修法(行)も理趣経を元にした理趣経法。という具合に理趣経しか知らなくても僧侶が出来る?(笑)理趣経さえ出来れば僧侶が出来る?(笑)というような状況です。一方他の宗派では理趣経を使用しない宗派がほとんどです。したがって「理趣経は自分たちのお経」という思いが真言僧には強いと思います。さらに高野山などでは「理趣経」を読むためにわざわざ行をしなければなりませんので、信者の方が理趣経を読経することにも抵抗を持つ人が少なくありません。また、理趣経の内容は一部には「性の経典」とも言われるように誤解を招く部分があり、そこから希代の邪教といわれる(そうではないという意見もあります)「真言立川流」が生まれています。理趣経は教えの内容が書かれているスートラではなく、修法(行)を行なって理解できるタントラといわれていますので、経典解釈だけでは理解できないとほとんどの真言僧が考えているのではないでしょうか?それゆえ真言僧のわがままかもしれませんが「在家の方はあまり理趣経を勉強しないで下さい。(勉強するなら僧侶になってください)」というのは真言僧の本音ですね(苦笑)多少でも理解していただいたらありがたいです。 素光理趣経は勉強しないでください!2ー理趣経は僧侶だけが読むものか?理趣経は勉強しないでください!3ー理趣経は本文だけ読んで勉強しても意味がない?ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月27日

コメント(29)

-

低血圧?

昨日は朝から体調を崩したわけではありませんが、血液検査の結果を聞きに近くのM内科クリニックへ。少し待たされて「白い巨塔」の財前教授を彷彿させる男前のM先生の前に座ると「どうしました?」と言われガクッ「先生先日の結果を」「数値はいいですね。では体重と血圧を測りましょう」ということで体重を測り、血圧を測り始めます。2度ほど測り、終わったと思ったら、「ちょっとお待ちください」といわれ急に他の看護婦さんを呼びにいきます。その看護婦さんも何度も測り直します。そして「血圧低いですか?」「いくつです?」「90-50です」「普通は100ぐらいですが」「そうですか」血の気は多いのですが、血圧は少し低いような気が(汗)コウユウおわびこのところ、多忙につき日記の更新、コメントの返信が出来ていません。必ずお返事いたしますのでよろしくお願いします。掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月25日

コメント(30)

-

真言宗はいい!

いつもお寺の行事に参加していただいているAさんがお寺へいらしゃいました。雑談をしているとAさんが「毎日『観音経』の偈を唱えているので暗記している」というのです。「それはすごいですね!」と驚くと「坊さんは『当然』暗記しているんでしょう。」「いえ、憶えてません(汗)」「毎日お唱えしていないんですか?」「『観音経』はほとんど唱えません」「え~・・・」驚かれてしまいました。私はお経は『観音経』でなく『理趣経』を唱えています。また、一般の方に勧める般若心経はあまり唱えません。そもそも、『お勤め』とはお経を唱えるのではなく修法をするのが主体で、お経は時間がない時に修法の代わりにするということを説明したらびっくり仰天されてしまいました。驚くのは当然です!信者さんには『般若心経』『観音経』を勧めて自分は『理趣経』を唱える。それ以前にお経自体をあまり唱えない!というのはどう見ても、自分は功徳の高い拝み方をして、信者さんには大して功徳のない方法を押し付けているような気がしませんか?他の宗派では少なくとも僧侶も信者さんも同じお経をお唱えしているように思います。それが真っ当にも感じます。ところが真言僧は原則として『理趣経』を教えません。時折「真言宗はいいですね」という信者さんの声を聞きますが、つい「そうですか~」と言ってしまいます。(苦笑)結論ー真言宗は僧侶にならないと損?(笑) 素光掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月22日

コメント(46)

-

緊急のお知らせ!

MY7☆さんから教えていただきました。お気に入り登録を見るには。 自分のアドレスの後ろに、headline/?sub_act=allを付けると、一覧表示出来るようです。私ならhttp://plaza.rakuten.co.jp/totteiwakusyokyo/headline/?sub_act=allだそうです。

2007年01月19日

コメント(37)

-

お経を唱えると!

先日、家庭のことについて相談に来られた方がいました。「悪い因縁から離れたい」ということですので、祈祷を希望されておりました。私が、祈祷するだけでなく「自分でお経を唱えたりして、努力しなければだめです」という話をしますと「お経を唱えてどうなるんですか?」と言われました。最近、読経・写経などが脳の活性化につながるとも言われますが・・・(苦笑)そもそも何故、喜怒哀楽があるのでしょうか?私など些細なことで、すぐに感情を顕わにします(汗)しかし、冷静に考えると、そんなにうれしいことがあるのでしょうか?あるいは、怒ることがあるんでしょうか?哀しいこと、楽しいことも同じです。人が感情を現わす時、ほとんどは自分自身が変化したわけではありません。外から与えられた力により変化することが多いのではありませんか?すなわち、周りに惑わされているともいえます。人間万事塞翁が馬とも言います。それが、永遠に続くわけではありません。しかし、一時の感情に流されやすいのが人間でしょう。往々にして判断を誤ることも少なくありません。うれしい時、楽しい時、悲しい時、苦しい時、困った時・・・お経を唱えたり、写経をしてみませんか?無心になる必要はありません。仏様との対話です。大いに頭を回転させましょう。心が落ち着くまで。たまには日常生活から離れて、非日常の世界に入るのもいいのではありませんか? 素光掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月18日

コメント(34)

-

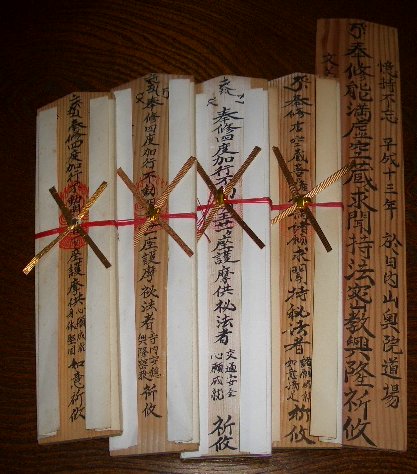

お寺のお札(おふだ)

前回の日記で顔文字式部さんから「お寺のおふだ」を見たことがないといわれましたので、アップします。こんな感じです! コウユウ掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月16日

コメント(20)

-

お札(おふだ)は危険物!ーその二

お正月から、三月ぐらいまでは大量のお札・お守りが発行されます。しかし、本当に価値がある物なんでしょうか?私もお札を作成しますが、必要なくなったら必ず戻してくださいと言います。以前「お札の処分は?」でも書きましたが、お札・お守りが本当に効果のある物ならば、当然放置したり、適当に処分したりしたら災いをなすのではないでしょうか?効果のあるお札ほど誰にでも処分できないと考えるのが普通でしょうし、当然回収しなければならないと考えるのが当たり前のような気がします。「このお札には効果があります。しかし、処分は適当に」ではおかしくありませんか?少なくとも回収を考えていないお札には「効果などありません」そう言っているのと同じではありませんか?多分そのまま捨てても影響ないでしょう。一方祈祷を頼んでいない寺院にお札の処分を頼む側にも無理があります。お札の処分はお礼参りをかねていただいた寺社にお願いしましょう。本来お札は危険物です!お札を出す側も買う側もそれを認識したいものです。コウユウ掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月14日

コメント(41)

-

お札(おふだ)は危険物!ーその一

新年から?仏壇の開眼・発遣を頼まれました。施主の方が、正面の本尊様の前に位牌をおいていたので、そこには置かないで、下に置くようにお話しました。なぜならば以前「仏壇のお軸がない?」で書きましたが、仏壇というのは中にある本尊(軸・仏像)を供養することによって、その功徳を御先祖様や私たちに振り向けるためのものだからです。そして発遣(魂抜き)された仏壇からは例によって大量のお札がでて来ました。ところで、以前お正月に「お札を処分して欲しい」と持ってこられた方がいます。見ると某寺院のお札。「某寺院へ持っていかれたらどうですか?」「某寺院では処分してくれません」「ええ~!」「ここで処分してくれると聞いたんですが」また、あるとき別の方が、紙袋いっぱいのお札を当院に持ってきて「処分して欲しい」といわれたことがあります。(苦笑)続きます。 コウユウ掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月13日

コメント(28)

-

春の陽気?

今年は全体的に暖冬といわれます。お正月から少し寒くなったかなとも思いますが、まだまだ暖かいです。庭の牡丹のつぼみです。暖かい日が続いたら咲くんでしょうか?とらねこも縁で日向ぼっこです。 ゆうき掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月11日

コメント(36)

-

法事と正座

以前坊主は正座でしびれない?という記事を書きましたが、再び新春早々法事で正座について聞かれてしまいました。最近は食事はイスで行なうことが多く、なかなか正座をする機会がないようで、したがって正座をすること自体が大変のようです。特に法事で40分~50分かかりますので、その間ずっと正座しているのは大変なようです。ある法事でのことです、施主の方が私の視界に入るところに座られていました。その方は、正座していることが重要だと考えられていたのでしょう。一生懸命正座をされようとしているのですが、足がしびれるのでしょう、しょっちゅう半立ちになったりしては、正座を繰り返していらっしゃいました。私はその姿を見ていて、おかしくて笑いそうになるのを必死でこらえていました(笑)その例は極端としても、正座をすることに意味があると考えている方は少なく無いようです。私が「足を崩してもかまいません。」と申し上げましても「修行だから」????といわれて足を崩さなかった方が、いらしゃいます。無理に正座をしていて、足が痛いことだけが頭の中を埋め尽くしているようでは、供養になりません。「法事の間中ずっと正座をしている必要はない」というのが私の考えです。しかし、最初から最後まであぐらをかいているのもいただけません。法事の対象はご先祖様であり、それを仏様の功徳を振り向けることによって供養するのが法事です。仏様にも、ご先祖様にもそれなりの敬意を払うのが当然です。その現れの一つが正座だと思います。法事を始める前と終わった後の礼拝・焼香の時には必ず正座をしましょう。 コウユウ掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月08日

コメント(66)

-

非日常の行の世界-2

一般社会にはさまざまな価値観があります。その価値観とは、言い換えればその人の欲望を具体化したものといえるのではないでしょうか?家が欲しいという人には、その家を得るための方法が価値あることになりますし、恋人が欲しい人には、その恋人を得るための方法が価値あることになります。最近では健康に対する価値を見出す人も少なくありません。実際にその方法が有効でない場合でも、その人がそう思うことに価値観を見出します。 日常生活はそのような価値のあることを行なうことといえるのではないでしょうか?一方「行」はそれ自体何か目的があったりしてはいけません。行はそのような価値観から離れていなければなりません。それを行なうことによって何か得をするようではいけないのです。何故行に価値があってはいけないのでしょうか?人間は何らかの欲望にとらわれると、それによって見方が左右されてしまいます。お金を儲けようとしている人が、詐欺にかかりやすいのはそのためです。冷静に見ているようでも、自分の希望的観測が働いてしまうため、見えなくなってしまうのです。仏教に戒というものがあるのもそのためです。戒というものによって、欲望から離れることにより自由な見方が出来るようになるということです。ただ、当然疑問が湧いてくるでしょう。「価値の無いことをすることに意味があるか?」あるいは、もし人口のある程度の部分が行を行なったら経済活動は止まるのではないか?実は奈良時代は国家が公認する以外の人間が僧侶になることを禁じました。それは上記の理由です。さらにすべての人が行に入ったら?答えはあえて申しません(笑) 素光掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月06日

コメント(30)

-

非日常の行の世界-1

『非日常の行の世界』 以前の日記でこう書いたんですが、大江戸看板男さんから「非日常の行の世界とは」と質問を受けました。いつもありがとうございます。記事に困った時に助かります。しかし、質問されてハタと困ってしまいました。どう答えたらいいのでしょう(汗)すなわち行をどう捉えるかという話になります。ところで、最近ネットで真言宗において僧侶になるための「行」を予定している青年が、 その道場へ携帯電話を持ち込むことについて質問していました。その青年曰く「携帯電話は持ち込み禁止ということになっていますが 実際はどうなんでしょう」「ひそかに持っていっているという話を聞きました」それに対する答えは皆、否定的です。行の間ぐらい我慢しなさいということです。(当たり前ですが)しかし、問題はその青年が何故携帯を持ち込みたいと思ったかです。青年にとって行をする目的は書いてありませんでしたが、多分「僧侶の資格を取る」ということでしょう。普通の学校で資格をとる場合は、その私生活まで縛られることはあまりないでしょう。したがって、青年がそこへ自分の日常生活を持ち込みたいというのも無理からぬことかも知れません。しかし、建前上とはいえ出家する以上は、世間一般の関係を一時的とはいえ離れていただきたいものです。 続きます。 素光掲示板・コメント以外にメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月05日

コメント(26)

-

袈裟を洗いました!

大晦日にふと思いついて袈裟を洗いました。私が高野山に登ったのが平成10年の春。ちょうど10年前の話です。それ以来ずっと使い続けています。高野山では日々のお勤めに。僧侶を養成する専修学院では日々のお勤め以外に、講義・食事・外出時に。また、高野山を下ってからは再び日々のお勤めに使っています。しかし洗ったのは、専修学院に入る時、出た時、その後は・・・今のお寺に入ってから一度洗いました。しかし、袈裟洗い用のタライは平成14年にお寺に雨漏りが始まってから、雨水受けに使っています。ということは・・・平成13年から洗っていない(汗)ちなみに袈裟はあまり洗いません。洗うと功徳が落ちるようで(笑)法衣も洗うと功徳が無くなると主張する高野山の住職もいます。予断ですが高野山では足袋を洗わない坊さんもいました。1ヶ月ぐらい履いて!捨てていました(本当)本題から外れてしまいましたが、法衣も高野山で使っていたものを未だにしぶとく使い続けています。もったいないというよりも愛着があるので、意地でも着ています。ですから、朝のお勤めの姿は驚くほどボロボロですね(笑)年末に洗ったのは、心を入れ替えるためです。歳の変わり目は生き方を変えるいい機会です。 コウユウところで、とらねこも新年の挨拶をしたいそうです。はしたない格好ですが(苦笑)今年もよろしくお願いします。注)似顔絵公開終了しました似顔絵を書かれたのは、徳島が誇る美人似顔絵師のhanaさんです。掲示板・コメント以外のメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月03日

コメント(70)

-

新年はお祝いしましょう!

新年あけましておめでとうございます。旧年中は新しくいろいろな方々と知り合えて知らないことも教えていただき感謝しています。本当にありがとうございました。本年もよろしくお願いします。まずは一休さんの歌から「門松はめいどのたびの一里塚馬かごもなくとまりやもなし」元旦に墓場から骸骨を拾ってきて、竹ざおに結びつけ、京の町を歩き回ったといいます。昔は誕生日に関わらず、正月に歳を重ねました。すなわち、歳をとることは、死に近づいているということをいいたかったのです。さらにいえば無常というといいたかったのではないでしょうか?今より、お正月を盛大にお祝いしていたはずですから、皆びっくりしたことでしょう。ところで、現代ではお正月といっても、あまり普段と変わらない生活ができるようになりました。生活が豊かになって、お正月自体を実感できないともいえます。新年といっても別にすることは無いという人もいるかもしれません。しかし、年始は人生のいい区切りで、生活を変えるいい機会です。ですからキチンとお祝いして、今日まで生きてきたことに感謝しましょう。 コウユウ初詣についてはこちらをご覧ください。掲示板・コメント以外のメールで問い合わせをされる方はこちらからどうぞ。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年01月01日

コメント(58)

全15件 (15件中 1-15件目)

1