2009年02月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

5人。。

学生たちからこんな話を聞いた。 どこの大学というわけではないが、ある大学の3年生の授業では、 「作文」と「会話」は必修ではなく、選択科目なのだそうだ。 そして、その両科目とも、日本人の教師が担当している。 「作文」の授業は、前期は3年生(78人)のうち、それでも30人近くが選択していたが、 学期が変わって、今期、その教師が教室に行った時、そこにいた学生は、 たった5人だけだったという。 つまり、学生たちがその授業に(または教師に)、 「NO!」を突きつけたということだ。 また聞きになるので、その教師の授業については書かないが、 理由を聞けば、なるほど、そりゃ嫌われるだろうな、と思うことばかり。 重要なのは、前期の間、授業をしてきて、自分の授業を学生たちがどう感じていたのか、 その教師はまったく気がつかなかったということ。 そういうことに気がつくほど、学生たちとの交流も皆無だったという。 ただ、私としては、その教師に対してどうこうというより、 学生たちが、作文が上手になるチャンスを自ら手放さなければならなかったことが、 何よりも可哀想で、残念だ。 というわけで、私は、今日の午後は、 1年生の「発音」と2年生の「作文」の授業があります。 気を引き締めて、では、授業に行ってきます。

2009年02月27日

コメント(8)

-

選ぶ。。

今週から後期の授業が始まっています。 (中国は9月が新学年の開始で、6月の終わりが卒業です) 我々、日本人教師の1週間の授業時間は12時間(6コマ)。 私は「作文」のクラスを2つに分けたので14時間(7コマ)。 まあ、だいたい1日に1つの授業をすればいいという計算になります。 日本の教師の授業時間がどうなのか知りませんが、 この授業時間数、とても少ないと思いませんか? 日本で朝から夜中まで仕事に追われて、仕事をしていた時に比べれば、 随分、楽です。 というか、遊んでいるようなもので、 給料をもらうのが申し訳ないほどです(喜んでもらいますけど)。 勿論、授業のアイディアは四六時中考えていますし、 資料作りや教案作りは、なんども練り直して、入念に準備をします。 でも、そんなことは当たり前のことで、 「忙しい」というレベルではありません。 時間がたくさんあるから、私と話したいという学生のためには、 その時間を使って、相手をするようにしています。 授業時間以外の時間に学生の相手をすることは義務ではありませんが、 「先生と話をしたいです。いつ、時間がありますか?」 と言われたら、断ろうという気持ちにはなりません。 実は昨日、1年生から、こんな話を聞きました。 学生たちは去年の12月に、後期の、自分が受けたい授業を選択します。 選択する日は、多くの学生が朝から校内に設置されたコンピューターの前に陣取ります。 人気がある授業はすぐに満員になって、授業を受けられなくなるからです。 1年生の「発音」を担当している教師は2人います。 どちらも日本人で、どちらも男です。 担当する学生数は、私が78人(3クラス)、もう一人の男性教師が27人(1クラス)です。 前期もそうでした。 学生たちは「選択開始」の時間になるとともに、競って私のクラスを次々に選び、 78人の枠はすぐに定員に達したそうですが、 私のクラスが満員になった時点で、もう一人の男性教師を選んだ学生は、 1人もいなかった! のだそうです。 昨日は、後期になって初めての1年生の「発音」の授業でした。 教室に入ると、学生がたくさんいました。 学生が多すぎて、教室の椅子が足りないほどでした。 前期、他の男性教師のクラスだった学生も、私のクラスに鞍替えしていました。 そして、後期、私のクラスではなくなった学生たちも、来てくれました。 すいません。 ちょっと自慢ぽかったですか? というより、丸っきりの自慢でしたね。 もう、こんなことは書きませんから、 あまりきついツッコミはやめてください。 でも、そうやって、私の授業を選んでくれた学生たち、 他の先生のクラスに代わっても、私の授業を受けに来てくれる学生たち、 そんな学生のために、頑張ろうという気持ちは、 一層、強くなったのでした。

2009年02月25日

コメント(14)

-

固定観念。。

明日から後期の授業が始まる。 後期の開始に当たっていろいろなアイディアを考えた。 以前、学生たち自身に授業をさせる、というアイディアが浮かんだが、 それは、既に他の(中国人)先生たちが採用していた。 日本語の教科書の中の一部分を、学生に講義させるというもので、 つまり、誰でも考えつくようなアイディアだった。 そこで、私はそれをちょっとひねることにした。 学生たちは毎日、たくさんの授業を受けている。 日本語の科目だけでも7つか8つもある。 その他に英語や音楽、体育、政治(中国ではこれが重要)、そして選択科目など。 私は、学生たちに、その週に受けた授業で、覚えたことを、 今度は自分で、他の学生たちに授業してもらうことにした。 例えば、選択科目で「食品栄養学」を学んだ学生は、 私の授業で、10分間の食品衛生学の授業をする。 使用言語は勿論、日本語。 目的は5つある。 1、他の授業を集中して聞くようになるということ。 2、耳にした中国語を日本語でどう言うか、たえず考えるようになる。 3、教師が話した言葉を、自分の言葉に言い換えることができるようになる。 4、教わったことを、他の学生に教えることで、知識が完全に定着する。 5、日本語の教科書に載っていない専門用語を覚えることができる。 2年生の段階では、かなり難しいことだが、 私のクラスの学生なら、やったことがない授業法にはきっと食い付いてくるはずだ。 そして、「まず、やってみましょう」と言うだろう。 去年からずっと一緒に授業をやってきて、 今年の2年生は、そんなクラスになっている。 そして、作文ではこんなアイディアを考えた。 名付けて『悩み相談』。 作文の時間に学生たちに、「悩み」が書いてあるカードを配る。 その「悩み」は6種類ある。 「恋愛」「将来の進路」「自分の性格」「勉強」「友人関係」「親子関係」 それを無作為に、1人に1枚配り、 学生は自分が受け取った「悩み」カードに書いてある悩みに対する解決法を、 相手に話すように、つまり話し言葉で書く。 学生が話し言葉で書いた作文(悩みの解決法)は、私がすべて書き言葉に直して、 学生に返却する。 勿論、単語や文法の間違いはしっかりと添削する。 そして、次の授業では「悩み相談室」を開き、 会話形式で、相談者と回答者に、問答をしてもらう。 ……というもの。 目的は5つある。 1、学生たちにとって難関の「話し言葉」と「書き言葉」の違いを覚えてもらう。 2、友達の悩みを、我がことのように考えて、友情を深めてもらう。 3、これまで書いたことがないテーマで、作文を書き、作文に親しんでもらう。 4、いろいろな悩みを自分で解決することを覚えてもらう。 5、話し言葉で書いた作文を、実際に話す練習をする。 多くの学生たちは、作文を書くことが嫌いだという。 理由は、「難しい」より「面白くない」から。 学生たちの頭の中には、小学校、中学校、高校、そして大学と、 毎年、いろいろな作文を書いてきて、 「作文はつまらないもの」という固定観念がある。 だから、私は毎年、まず、学生たちに作文は「つまらなくない」と、 固定観念をなくすように仕向けるところから始めている。 「作文」の時間だからといって、みんなが黙って作文を書いていればいい、 という発想は、私にはない。 学生の側の固定観念が不要なように、 教師も「作文」の授業とはこういうものだという固定観念は持たない方がいいと思う。 書いている時は静かでも、それ以外の時は、賑やかであっていいと思うし、 むしろ、賑やかな話の中から、作文のヒントが生まれることもある。 作文を書きながら、会話が上手になってもいいし、 「作文」を書くに当たっては、何か明確な目的を持たせた方がいいとも思う。 学生たちに作文を返却する際には、私は、 1、学生たちの単語や文法の間違いを、赤ペンで直す。 2、それを日本語らしい日本語に直したり、構成を変えたりして、私自身が書き直す。 3、学生に課した同じテーマで、私自身が作文を書く。 この3つをセットにして、学生たちに返却している。 時間はかかる。 特に、今年は学生が100人近くいるので、 かなりの手間がかかる。 でも、これまでそれでやってきたし、 やってこれた。 学生たちの能力が向上するなら、教師は自分の手間暇を惜しむべきではないと思っている。 何故なら、学生たちの成長こそが、教師にとって、最高の喜びだからだ。 というわけで、明日から、後期の開幕です。 蛇足ながら……。 それぞれの教師には、それぞれのやり方があります。 私はそれを否定するものではありません。 プロの先生方、どうぞお怒りのないように……。

2009年02月22日

コメント(6)

-

育成選手。。

こちらでは見る機会が多分ないけど、 日本ではそろそろ野球シーズンの開幕。 若手や新人が生き残りをかけて、必死に頑張っているオープン戦は 公式戦とは違う面白さがあって、非常に興味深い。 特に気になるのが「育成選手」たち。 不況による社会人野球チームの廃部によって、 野球をする場がなくなった選手たちに、チャンスを与えるという趣旨でできた 「育成選手」制度も、昨年は、巨人の山口が新人王を取って、広く認知されるにいたった。 去年の夏休み、東京ドームで、巨人対ロッテの2軍戦を見たが、 背中に3桁の背番号を背負った育成選手たちに目がいったものだ。 育成選手たちの年俸は240万円で、月額20万円。 安定した仕事に眼を向けず、激しい競争の中に身を投じた育成選手たちの中から たくさんの選手が1軍に上がって活躍してもらいたいと、私も願っている。 私も日本の仕事を辞めて、(日本に比べて)給料の安い中国に来たのだから、 同じようなものか(全然、違うか?)。 いずれにしても、夢はお金じゃ買えないものだから……。

2009年02月21日

コメント(2)

-

トーク。。

後期の授業ではいろいろな新しいアイディアを試そうと思っている。 その一つが、例えば、授業を始める時の挨拶。 私は授業の時はいつも、まず10分ぐらいの雑談から始める。 雑談をしながら、学生たちの様子を見たり、声をかけたりして、教室の雰囲気を暖めたり、 季節や自分たちに関係のある話題を紹介して、単語や文法を教えたりする。 この始業時の挨拶と雑談を、来週からは毎回、学生たちにやってもらおうかと思っている。 「皆さん、おはようございます」から始まって、 自分で話題を見つけ、座っている学生たちと話をしながら、 教室の雰囲気を楽しくしてもらう。 学生が話し終わった後で、私が同じく、挨拶と雑談をする。 その時に学生には、自分と私の話の運び方を比べてもらい、その違いに気がついてほしい。 これは日本語を話す練習というだけではなく、 楽しい会話、人の心を引き付ける会話の仕方を覚える練習になる。 日本語が上手だということと、会話が上手だということとは、違う。 私の学生たちには、日本語だけでなく、会話も上手になってもらいたいと思っている。 そうすれば、卒業した後で、きっと役に立つから。 授業が始まるまであと4日。。

2009年02月19日

コメント(12)

-

もうすぐ新学期。。

学生たちが次々に学校に帰ってきて、日に日に賑やかになってきた。 私あてのメールや電話も増えてきた。 内容はほとんど「先生、私は先生と話がしたいです」というもの。 学生たちと話をすることに対しては、 以前からある方から批判(というより、強烈な非難)を頂いていた。 反体制派だとか、思い上がり、吐き気を催す……など。 だが、学生たちが話をしたいと言っている以上、私に断る理由はないし、 他の教師ではなく、話し相手として、私を選んでくれることは素直に嬉しい。 学生と話すことによって、学生たちの会話レベルは確実に上がるし、 学生たちの性格、好きな話題、趣味などを知ることができて、そこからまた話題が広がる。 教師の側としても、学生たちの習熟度や間違えやすい文法などを把握でき、 それを授業にフィードバックさせることができる。 何より、学生との距離が縮まり、私にというより、日本人に対する親近感も深まる。 学生が話したいというのを「邪魔だ」と言って、追い返したり、 自分のひいきの学生とだけ話をしたり、一緒に旅行に行ったりして、 他の学生たちを遠ざけたりするというのは、 それぞれに考えがあってのことだろうが、 私には理解できない行動だ。 この頃は1年生たちが、よく部屋にやってくる。 去年の1年生と同様に、今年の1年生たちも、とても積極的で、話し好きだ。 実は、去年と今年、私は担当した1年生たちを、 毎週1回、私の部屋に招いて、発音の矯正や会話の練習をしていた。 1人では恥ずかしくても、10人一緒なら恥ずかしくない。 そうやって、教師の部屋に行くことに慣れさせて、 日本人との会話に緊張しないようにしていった。 そして、その後は、自分たちでいろいろな先生の部屋に行って、話をするようになり、 今や2年生たちは、こと会話という点では、上級生のレベルを凌駕してしまった。 今年の1年生も、そうなってほしいと願っている。 来週の月曜日から始まる後期の授業では、 また、学生たちがたくさん話す機会を作ろうと思っている。 そのためのアイディアも考えた。 あとは授業を待つばかり。

2009年02月18日

コメント(2)

-

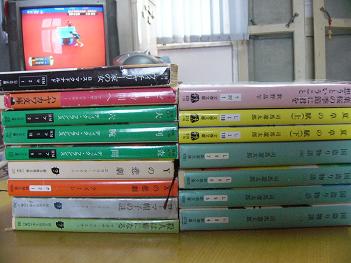

16冊。。

もうすぐ長かった冬休みが終わって、新学期が始まる。 学生たちも学校に帰ってきて、私の部屋を訪ねてくれる回数も多くなった。 この冬休みは前半は各地への旅行に費やし、後半は学校の中にいた。 もともと多趣味なので、日本にいて、これだけ休みがあれば、 やることはあれこれ、たくさんあるのだが、 中国では、もっぱら本を読んで過ごした。 この1か月半で読んだ本は16冊。 だいたい3日に1冊というペース。 まあまあという感じもするし、もっと読めたはずだという思いもある。 ほとんどは初めて読む作品だが、 何十年ぶりかに、再読した作品(E・クイーン、A・クリスティ)もある。 昨夜は「査問」(D・フランシス)を、夜中の3時に読み終わった。 途中で本を置くことができず、ストーリーに引きずられて、ずっと読んでいたのだった。 面白かった! 前学期は、学生たちが私の部屋に来なかった日は、1日もなかった。 後期もきっと、毎日、毎晩、学生たちと話をするようになるだろう。 本を読む時間は、少なくなるが、 学生たちと話をすることは、実は、本を読むことより、数倍、楽しい。

2009年02月17日

コメント(4)

-

おかしいんじゃないの。。

ネットで日本のニュースを確認していたら、奇妙な記事が目に付いた。 「子供の心を傷つけないように、学級委員を廃止」 学級委員になれなかった子供の心が傷つくことを避けるために、 ある県の小学校では「学級委員」を廃止しているという。 これ、実は、私の故郷の県の話。 父兄からそういう申し出があって、教育委員会がその申し出に応えたらしい。 こんな記事もあった。 運動会で、負けた子の気持ちを考えて、足が遅い子のために、 他の子より短いコースを設定しているのだそうだ。 冗談かと思って読んでいたら、どうやら本当のことらしい。 学級委員になれなくて、子供の心が傷つくって、 社会に出れば、学級委員どころではない競争が待っているのに、 こんなことやっているようじゃ、社会の競争に負けて、傷ついてばかりで、 何もできなくなる若者が、 これからどんどん出てくるんだろうな。 私の場合は、学級委員になれなくて傷ついたことがないのでわからないが、 もし傷つく子供がいたとしても、 そういう子を慰めたり、叱咤したり、勇気づけてあげればいいだけじゃないの。 そのために、教師がいるんでしょ。 走るのが遅い子に対しては、負けても頑張る強さを教え、 走ること以外に、その子の良いところを見つけ、誉めながら伸ばしてあげればいいでしょ。 じゃ、成績が悪い子は、試験で30点ぐらいハンデをあげるの? それなら試験なんてする必要ないし、 高校や大学の入学試験なんて、なくせばいいじゃん。 じゃ、絵が下手な子には、どういう優遇措置をするつもりなの? 人それぞれに長所があり、それぞれの才能があるのに、 そちらには目をつむってしまうわけ? 試験の成績は悪くても、走るのが速い子は、 運動会こそが、自分の晴れ舞台になるはずなのに、 全員が一緒にゴールするようにしたら、その子こそ傷つくよ。 頑張って、トップでゴールインしようという気なんて、なくなるよ。 そうやって、努力することを忘れていっちゃうんじゃいの。 競争があるから、努力をするんでしょ。 今の教育って、努力の大切さを教えることを、どこかに置き忘れているんじゃないの。 もうすぐ後期の授業が始まるけど、 学生たちに、この問題で討論させようかな。 多分、「なぜ?」って、理解できないだろうけど。

2009年02月13日

コメント(10)

-

BORN TO RUN。。

ネットを見ていたら、日本では黄砂だとか。 ゴビ砂漠と日本との中間にあるこちらはまったく普段どおりです。 普段が、いつも曇って、真っ青な空を見ることは少ないので、いつもどおりです。 この冬休み、時間がある時は、学校の中を走っています。 歩いている、散歩をしている、ではなくて、「走って」います。 学生がいないので、道が広く感じますし、人目を気にすることもありません。 ジョギングのようにゆったりしたペースで走って、 その間に、100メートルぐらいのダッシュを何本も挟んでいます。 ダッシュの後は、さすがに息切れするので、歩いていますが……。 初めの頃は、走り始めると、すぐに息切れして、脚が痛くなったものですが、 最近は、走れる距離が、目に見えて長くなっています。 数日前、苦しさに音を上げて、走るのを止めた地点になっても、 「あっ、今日は、まだ大丈夫だ!」と思いながら、距離を伸ばしています。 大抵は夜、走るのですが、気温3度ぐらいでも、1時間走れば、体が汗まみれになります。 有酸素運動で脂肪を燃焼させ、無酸素運動で筋肉繊維を太くして、基礎代謝を増やしています。 翌朝、起きる時には多少の筋肉痛がありますが、 その筋肉痛が嬉しいです。 寝る前の腹筋と腕立て伏せは、中国にいる間は1日も欠かさず続けていますが、 筋肉痛が嬉しい、という感覚、理解していただけるでしょうか?

2009年02月12日

コメント(6)

-

悩み相談。。

あと10日余りで冬休みが終わり、後期が始まる。 今は時間があるので、いろいろな授業案を考えているが、 先日の夜、校内を走っている時、いいアイディアが浮かんだ。 私の担当は2年生の「会話」「作文」、そして1年生の「発音・会話」。 2年生の「会話」では、これまでたくさんの方法で会話力のアップを目指してきた。 例えば、「中国語の会話を日本語に通訳する」。 これは日本の生活を中国語で紹介したCDを聞いて、それを日本語に通訳するというもの。 日本の習慣や文化がわかるだけでなく、日本語らしい言い方を覚えることができる。 または「ロール・プレイ」。 与えられたテーマで、学生同士がドラマ風に日本語で会話を繰り広げるというもの。 やりたい、という学生が多くて、毎回、笑いと感心に満ちた授業になった。 「スピーチ」。 普通のスピーチだが、話すテーマに工夫や個性が出て、高いレベルのスピーチになった。 私のクラスのスピーチは、単に1人が話すだけでなく、 客席(他の学生)と掛け合いをしたり、黒板を使ったり、資料を見せたりと、 既存の枠を取り払って、自由な発想で、使えるものを全部使って話をさせるようにした。 「諺、慣用句」。 例えば「近い」は「目と鼻の先」、「大好き」を「目がない」、 「口がうまい」「口が悪い」「耳が痛い」「鼻が高い」「鼻が曲がる」など、 1年生の時とは違う言い方で表現することを教えて、自分の進歩を実感できるようにさせた。 これで会話の表現が格段に豊かになった。 そして、この前、思いついた新しいアイディア。 それは「なんでも悩み相談室」。 毎回、3人の学生をコメンテーターに選び、 学生たちが自分の悩みや疑問に思っていることを彼らに相談するというもの。 ある者は恋愛の悩み、ある者は勉強、または将来の進路、親子関係など、 きっといろいろな悩みが出てくるだろうと思う。 それに対して、毎回のコメンテーター役がどう答えるかが見もの。 教科書を使えば、どうしても「話す」ではなく「読む」になってしまう。 「会話」とは生き物で、相手が何を話すかによって、こちらが話すことも変わってくる。 学生たちには、そういう生きた会話を通じて、日本語を覚えてほしいと思っている。 「なんでも悩み相談室」はそういう会話の上達だけでなく、 友達の悩みを共有して、友情を深めたり、回答を自分にフィードバックさせて、 自分自身を成長させるという目的もある。 何よりも、日本語を話すことの楽しさは、教科書をを使うだけでは感じられないということ。 今、私が「会話」を教えているクラスは、去年1年生の時から、私が担当してきた。 みんな話すことが好きで、物怖じせず、楽しそうに日本語を話している。 会話のレベルでは、すでに上級生を凌駕していると、他の中国人の先生にも認めてもらった。 その様子は、私の学校を見に来た人が驚くほど。 そんなふうに学生たちが成長していく姿を見るのが、教師の最大の喜びだと思っている。 ……こういうことを書くと、「教科書を使わない授業はダメだ!」と、 プロの先生方からきっとお叱りがくるでしょうね。 実は、言うまでもなく、私も教科書は使っています。 ただ、他の先生のように、100分間、まるまる教科書を使って、ということではなく、 教科書で覚えた単語や文法を、楽しく自由に話す場を多く提供しているということです。

2009年02月11日

コメント(8)

-

花火。。

中国では今日は『元宵節』。 ということもあって、昼から、街の中はとても賑やかです。 夜になると、更に至るところで、花火が上がっています。 学校の中を走っている時、右からドーン! 左からパーン! 前を見上げればパパーン! 後ろからもドカーン! 四方八方の空に、きれいな花火が見えます。 学生たちからも、「元宵節おめでとう!」というメールがたくさん来ました。 そのほとんどに「先生、今日は湯圓を食べてください」と書いてありました。 『湯圓』というのは、中に甘い餡が入った小さな団子をお湯に入れて食べるものです。 中国にはいろいろな節があって、それぞれに意味があり、特色があります。 そして、学生たちのような若い人でも、それを大事にしています。 その最たるものが旧正月『春節』です。 学生たちは今、春節を家族とともに過ごすために、家に帰っています。 その学生たちから「先生に会いたい」などというメールをもらうと、 嬉しくなります。 あと2週間で後期の授業が始まります。

2009年02月09日

コメント(6)

-

明るくなるまで待って。。

中国の、それも内陸部では、以前は停電することが多かった。 それが、最近は、停電する回数が本当に少なくなった。 私が赴任してからのこの2年半でも、停電の回数は激減した。 と思っていると、昨夜、突然、停電した。 夜だったから、部屋の中は真っ暗になって、何も見えなくなった。 停電したのは、我々日本人教師が住んでいる外事弁の中だけ。 校内の他の電気は、何も問題はなかった。 すぐに外事弁のスタッフに、電話で連絡を取り、そのスタッフから電気工事の担当者へと 知らせてもらって、短時間のうちに、外事弁まで駆けつけてもらった。 電気担当者は、建物の親元の配電盤を調べて、 切れた線をつなげる作業をしていた。 その間、私と他の日本人教師、外事弁のスタッフは、建物の前であれこれと雑談をしていた。 作業は間もなく終わり、部屋に明かりが戻った時、 私の部屋の下(1階)に住んでいる日本人教師の部屋にも明かりが点き、 その時、初めて、その部屋に人がいたことがわかった。 驚いたことに、その部屋の住人(日本人教師)は、停電している間、 外にも出ず、誰に連絡するわけでも、寝てしまうということでもなく、 部屋の中の椅子にじっと座っていたという。 部屋の外から聞こえる話し声に耳を澄ませながら、 誰かに連絡をして、問題を解決しようともせず、 何も見えない真っ暗な部屋の中で、何もしないまま、ずっと椅子に座っていたのだそうだ。 なんだかなあ……。

2009年02月07日

コメント(4)

-

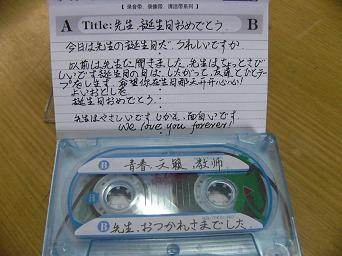

宝物。。

1か月ぐらい前の冬休みが始まる前のこと。 夜10時過ぎに、学生が部屋にやってきた。 聞けば、私にプレゼントがあるという。 私の誕生日は冬休みの真っ最中で、学生たちは皆、故郷に帰っている。 私の誕生日を一緒に祝うことができないので、私が寂しいだろうと心配して、 誕生日に聞くようにと、テープを作ってくれたのだ。 一人ひとりが、私の誕生日を祝福する言葉や、私に対するお礼などを、 ある者はたどたどしい日本語で、またある者は思いのほか流暢な日本語で、 順番に吹き込み、途中に、笑い声が入ったり、急かす声が混じったりしている。 そして、最後に全員で「Happy Birthday」の歌を合唱してくれている。 テープには、「今日は先生の誕生日だ。嬉しいですか?」「先生はやさしいです。しかも面白いです」「We love you forever」 などと書いてある。 このテープに吹き込まれた学生たちの日本語を、部屋で一人で聞きながら、 爆笑したり、時にジーンと感動したり……。 後期が早く始まらないかなあ!

2009年02月06日

コメント(4)

-

死ぬまであと何冊。。

言うまでもありませんが、中国の学校は今はまだ冬休みです。 今月の23日から、後期の授業が始まります。 だから、今は毎日、たくさんの時間があります。 最近はずっと、午前は1年生と会話の練習、 午後は外事弁のスタッフの知り合いと、これも会話の練習をしています。 それ以外の時間は、新学期の授業のための資料を作ったり、 夜は1時間ほど校内を走ったり、ダッシュをして、太らないように健康管理をしています。 だからまるっきり暇というわけではないのですが、 それでも、自由な時間はたくさんあります。 というわけで、冬休みに入ってから、本をたくさん読んでいます。 上海、蘇州方面に11日間、旅行に行った時は、 風邪を引いて体調が優れなかったということもあって、夜は早目にベッドに入り、 11日間で、4冊の本を読破しました。 冬休みに入ってからは、だいたい2日か3日で1冊のペースで読んでいます。 中国、特に内陸部では日本の本が手に入らないので、 日本から送ってもらわなければなりません。 ネットのAMAZONを見ながら、読みたい本をリストアップしているのですが、 あれも読みたい、これも読みたい、できりがありません。 海外翻訳物のコナリーや、S・ハンター、R・ブロック、G・ライアル、D・フランシス……。 学生の頃に読んで夢中になったE・クイーン、A・クリスティ、W・アイリッシュ……。 日本の歴史小説や、ミステリー、ノンフィクションに実用書まで。 読みたい本を書き出したら、随分、厳選したのですが、100冊を大きく超えてしまいました。 学校が始まると、1週間に1冊読むのがせいぜいです。 以前、ある人がこう言いました。 「死ぬまでに、あと何回、ダービーを見ることができるんだろう?」 その気持ちはよくわかります。 死ぬまでに、あと何冊の本を読むことができるのでしょう。 素晴らしい本を読まないまま、人生を終えてしまう、ということもあるのでしょうね。 或いは、これまで、自分の人生を変えたかもしれない本を読まずにきたかもしれません。 なんだか、もったいないなあ。 「読まずに死ねるか」……名言だなあ! でも、実は、本を読むより、学生たちと話をしているほうが楽しい。 当たり前のことだけどね。。

2009年02月05日

コメント(8)

-

Cさんからの電話。。

誕生日には、4年生から1年生まで、学生たちからたくさんのメールが届いた。 特に1年生たちが、覚えたての日本語をローマ字で、 「sensei tanjoubi omedetou」などと書いて送ってくれるのは、本当に嬉しい。 学生たちから受け取るメールは、月に平均すると300件ぐらい。 1日あたり10件。 新年や誕生日などは、次から次へとメールが届く。 メールだけでなく、電話をかけてくれた学生もいる。 その中に1年生のCさんがいた。 Cさんは、陰気ではないが、授業ちゅうとても静かな学生だ。 陰気ではないというのは、授業以外では友達とよく笑い、よく話しているからだ。 多分、外国人と話すことに緊張や恥ずかしさを感じてしまうのだろう。 学校で、私と一緒に歩いた時も、彼女はほとんど話さず、簡単な返事をするだけだった。 そのCさんが、私の誕生日に電話をかけてくれた。 「先生、誕生日おめでとうございます。今、何をしていますか?」 というのが第一声だった。 電話をかける前には、きっと何度も練習し、緊張していたのだろうと思う。 その時、彼女は私と、日本語で3分間ぐらい話をした。 話しながら、彼女は壁を一つ越えたとなと感じた。 外国人と話すことに慣れれば、そして、それを楽しむことができるようになれば、 会話(試験の成績も)はどんどん上手くなっていく。 そして、そのことによって自信がつき、更に会話を楽しめるようになる。 慣れて、楽しめるようになるために必要なのは、やはり話すこと。 その話し相手になってあげるのが、日本人教師の大きな仕事だと、私は思っている。 だが、現実は、学生を邪魔だと遠ざけたり、会話ができず沈黙している日本人教師もいる。 その分というわけではないが、私が学生の話し相手になってあげようと思っている。 話をすれば、今回のCさんのように、学生たちの進歩に驚くことがあるし、 どんどん親近感を感じたり、感じてもらったりするようになる。 その親近感が、会話の機会を増やす原動力にもなる。 そして、何より、学生たちの進歩を目の当たりにすることが、教師の最高の喜びだからだ。 23日には、長い冬休みが終わって、後期の授業が始まる。 その日が、待ち遠しい。

2009年02月03日

コメント(10)

-

先生、麻雀をしましょ。。

誕生日に学生の家に行った時のこと。 晩ご飯を食べ終わった後で、学生が「麻雀をしましょう」と誘ってきました。 聞けば、彼女は友達やお母さん、そしてお祖母さんと一緒によく麻雀をするそうです。 中国人は麻雀やトランプ、将棋が好きで、路上や列車の中で、 そういうゲームに興じている場面をよく見ます。 私も、学生の家に行くたびに、一緒に麻雀をしたいと思うのですが、 なにぶん日本の麻雀とルールが違うので、これまで卓を囲むことはありませんでした。 そして、今回、後学のために、学生の隣に座って、じっくりと観察させてもらいました。 ふ~ん、なるほど。 日本の麻雀と比べるとルールは随分と簡単です。 役はなくても、ただ上がればいい、というだけのようです。 ドラも裏ドラもなく、従ってリーチもありません。 字牌もありませんから、大三元を狙うこともできません。 そして、ただ上がればいいので、点数がどうなるのか、よくわかりませんでした。 ただ、後で学生に聞いたところ、私の目の前で行なわれていたルールは、 中国の公式ルールではないようで、 この地域(或いは、彼女の家の周囲)のローカル・ルールなのだそうです。

2009年02月01日

コメント(8)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- 東京の秋

- (2025-11-24 10:20:13)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 …

- (2025-11-24 00:00:13)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 八朔祭 開口神社 ふとん…

- (2025-11-24 07:02:09)

-