2009年02月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

動産譲渡担保

集合動産譲渡担保についての新判例1 動産譲渡担保が重複設定されている場合において後順位譲渡担保権者による私的実行がで きるか2 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業 の範囲を超える売却処分をした場合において処分の相手方は所有権の承継取得ができる かという各論点について、最高裁が初めて判断を示した事案の概要魚の養殖業者Yは、訴外債権者Aに対し、いけす内の魚を対象とする集合動産譲渡担保を設定し、占有改定の方法により引渡しをした。他方、Yは、当該譲渡担保目的物である養殖魚を、本件契約1(譲渡担保と認定)及び本件契約2(真正売買と認定)をもってXに譲渡し、占有改定の方法により引渡しをした。この後、Yについて民事再生手続が開始された。以上の事実関係のもとで、XはYに対して、所有権に基づき本件契約1、2の目的物となった養殖魚の引渡しを請求した。最高裁は、本件契約1について、譲渡担保契約と認定して所有権に基づく引渡請求(取戻権の行使)を否定するとともに、上記論点1につき以下のように判断した。譲渡担保を複数設定することは可能であるが、劣後する譲渡担保に独自の私的実行権限を認めた場合には、配当の手続が整備されている民事執行上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず、その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。したがって、このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできない。次に、本件契約2について、真正の売買契約と認定した上、上記論点2について以下のように判断した。構成部分の変動する集合動産を目的とする対抗要件を備えた譲渡担保の設定者が、その目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。 この点については、調査官解説によれば、個別の動産が集合物から離脱したかどうかにかかわらず、集合動産譲渡担保権の負担付きで所有権が移転する(処分の相手方は物上保証人と同様の立場になる)という法律関係を否定し、目的物が集合物から離脱していない現状では処分の相手方が目的物を承継取得することはないとの判断を示したものとされている。 なお、通常の営業の範囲に関して、譲渡担保設定者の処分権限は、譲渡担保契約上明示されている場合も少なくないが、そのような定めの有無にかかわらず、集合物の性質から当然に導かれるとされています。しかし、予防法務的には、譲渡担保設定契約上明確に定義しておくことが望ましい。 上記論点2については、集合動産譲渡担保の目的動産が通常の営業の範囲を超えて売却された場合に、目的物が集合物から離脱すれば処分の相手方は当然に所有権を承継取得することができるのか、それとも即時取得が可能となるにすぎないのか、詐害的搬出に対してどのような対応が考えられるか、譲渡担保の追及効を認めえるのか等が残された問題であるとされる。 最判小一平成18・7・20 判時1944・105 宮坂調査官の解説(曹時60・6・224)ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!

2009.02.16

-

継続的給付に係る債権の仮差押と執行妨害

売掛金債権の仮差押えを受けた協同組合が、第三債務者との間の農作物の販売取引を中止し、同組合の理事が実質上経営している他の団体と第三債務者との農作物の販売取引を開始した場合、同販売取引の中止、開始は執行妨害に当たるとして、同組合の理事の不法行為責任が認められた事例Xは、平成13年から平成15年5月30日までの間に、訴外A協同組合に対して農作物を販売し、4668万5451円の売掛金債権を有していたので、平成16年4月13日、AのY1に対する売掛金債権について仮差押えを行い、次いで本執行をすることにより、600万0587円を回収した。ところが、Aの理事であるY2らは、従前Aが行っていた仕入と出荷を全てBの名称ですることとし、Y1に対する売上金の入金口座も変更するなどしてXのその後の執行を妨害したとし、Xは、Yらに対し、民法709条等に基づき損害賠償を請求した。名古屋地裁豊橋支部平成19年12月21日判決は、Aを実質上経営していたのは、Y2であり、Bを実質上経営していたのもY2である上、Aが本件仮差押を受けた後のY2の言動、BとY1との取引を依頼したこと、B口座開設への関与状況や同口座への入金状況、BとAとの書類や従業員の共通性などを総合して検討すると、Aが本件仮差押後もY1に農作物を売り続けていたのでは、その売掛金債権が本件仮差押決定の目的となってしまうため、これを妨害する意図でBを設立したと推認できるとして、Y2の不法行為責任を認め、執行妨害による損害101万7766円の支払いを求める限度で、本訴請求を認容した。民事執行法151条によれば、継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶとされ、これが仮差し押さえに準用されている(民事保全法50条5項)。仮差押えされた債権については、債務者は、その債権の処分をしても差押債権者に対抗できないが、そのような処分制限の効力を受けるのは、仮差し押さえられた債権であって、仮差し押さえられた継続的給付を発生させる基本的法律関係には及ばないから、原則として、基本的法律関係を解除解約することは妨げられないとされている。本判決は、先例の乏しいケースに関する判断事例として実務上参考になるものと評されている。 判例タイムズ1279号252頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!

2009.02.09

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 気になったニュース

- ハウスもカレーじゃない、豆腐の時代…

- (2025-11-17 14:37:54)

-

-

-

- 徒然日記

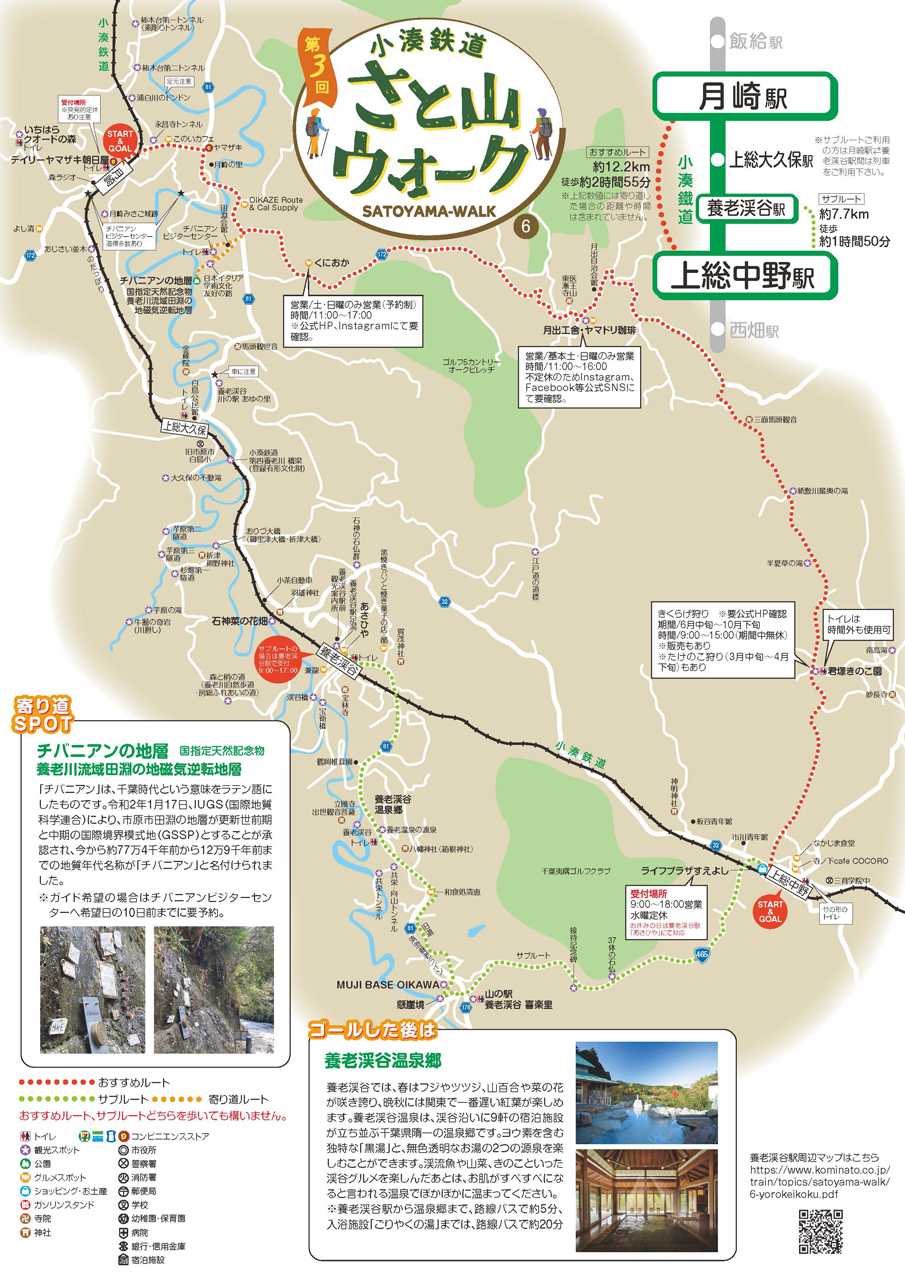

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- MEGUMIが持ち前の“ヤンキー魂”でプロ…

- (2025-11-17 14:00:04)

-