2009年08月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

損害は発生しているが損害額の認定が困難な場合 民事訴訟法248条

民訴法248条により相当な損害額が認定されなければならないとされた事例砕石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において、損害の発生を前提としながら、民法248条の適用について考慮することなく、損害額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法 があるとされた事例(最高裁平成20年6月10日三小法廷判決)「事案の概要」本件は、砕石業を営むXが、Yの砕石行為によってXの砕石権が侵害されたので、Yらに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。Xは、平成7年7月20日当時、本件土地1及び土地2について砕石権を有していたところ、同日から同月27日までの間に本件各土地の岩石を砕石したYを債務者として、本件土地における砕石の禁止等を求める仮処分を申し立てた。X・Y間においては、和解が成立し、本件土地2についてはXに砕石権があり、本件土地1についてはYに砕石権があることを確認する旨の合意と、右合意は本件和解時までに発生した砕石権の侵害等に基づく損害についての賠償請求を妨げるものではないことの確認がなされた。ところが、Yは、和解後に、Xに砕石権があると確認された本件土地2において砕石を行った。「判旨」原審は、Yは、本件和解後、本件土地1を含む係争地の南側部分につき砕石権を取得して実際に砕石を行っていることから、Yが本件土地1において平成7年7月20日の発破により砕石した量と、本件和解後に砕石権に基づき砕石した量を抽象的には観念できるとしても、これを区別しうる明確な基準を見出すことはできないと判示して、XのYに対する本件土地1の砕石権侵害に基づく損害賠償請求を棄却した。しかしながら、原審の上記判断は以下の理由により是認できない。前記事実関係によれば、Xは、本件和解前には本件土地1についても砕石権を有していたところ、Yは、平成7年7月20日から同月27日ころまでの間に、本件土地1の岩石を砕石したというのであるから、上記砕石行為によりXに損害が発生したことは明らかである。そして、Yが上記砕石行為により本件土地1において砕石した量と、本件和解後にYが砕石権に基づき同土地において砕石した量とを明確に区別することができず、損害額の立証が極めて困難であったとしても、民訴法248条により、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額が認定されなければならない。本件は、先例が多いとはいえない民訴法248条により相当な損害額を認定しなければならない場合につき、最高裁が一つの事例を加えたものとして実務上の意義を有すると評されている。 判例時報2042号5頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!

2009.08.26

-

民事再生手続における商事留置権の優先弁済権(消極)

民事再生手続における商事留置権の優先弁済権(消極)約束手形の取立委任を受けた銀行が、委任者の再生手続開始決定後に、同手形を取り立て、その取立金を商事留置権を根拠に当座貸越債権に充当することが許されないとされた事例「事案の概要」本件は、XがY銀行に対して約束手形の取立を委任していたところ、Xがその後に再生手続開始決定を受けたにもかかわらず、Yが同手続開始決定後に同手形により取立てた金員を自己のXに対する債権の弁済に充当したため、Xが、Yによる上記弁済の充当は許されないとし、Yに対して、取立金相当額の返還を求めた事案である。 これに対して、Yは、上記手形につき商事留置権を有し、別除権者であるから、上記手形を取り立て自己の債権に充当することは許されるなどと主張した。「判旨」東京地裁平成21年1月20日判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの請求を認容した。Yは、上記手形につき、当座貸越債権を被担保債権とする商事留置権を取得したと認められるが、民事再生法においては商事留置権に優先弁済権が付与されていないものと解すべきである。破産手続においては、商事留置権は特別の先取特権とみなされ、商事留置権を実行したことによる回収金についての優先弁済権が認められているが(破産法66条)、民事再生法には、破産法と同様の規定が設けられておらず、そのような相違があったとしても不合理であるとはいえない。上記手形の取立金の債権への弁済充当は許されず、弁済への充当には法律上の原因がない。破産手続においては、債務者の破産手続開始決定後、銀行が銀行取引約定に基づき手形を取り立て、被担保債権に弁済充当することができるとされている(最三判平成10年7月14日判時1663号140頁)。本判決は、破産法と民事再生法との規定の差異からして、商事留置権者の優先弁済権を否定したものである。 判例時報2040号76頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!

2009.08.06

-

相続させる」旨の遺言がされた場合の相続債務と遺留分の侵害額の関係

「相続させる」旨の遺言がされた場合の遺留分の侵害額の算定に関する問題相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がなされた場合において、遺留分の侵害額の算定にあたり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否「事案の概要」する財産全部を被告に相続させる旨の公正証書遺言(以下「本件遺言」という)をした。本件遺言は,Yの相続分を全部と指定し、その遺産分割の方法の指定として遺産全部の権利を被告に移転する内容を定めたものである。Aの法定相続人は、子であるXとYである。 Aは死亡し、本件遺言により、遺産全部の権利が相続開始時に直ちにYに承継された。そこで、XはYに対し遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。 Xは、Aの消極債務のうち可分債務については法定相続分に応じて当然に分割され、その2分の1をXが負担することになるから、Xの遺留分の侵害額の算定においては、積極財産から消極財産を差し引いた金額の4分の1に相当する金員に、相続債務の2分の1に相当する金員を加算しなければならないと主張した。 これに対し、Yは、本件遺言により、Yが相続債務をすべて負担することになるから、Xの遺留分の侵害額の算定において、遺留分の額に相続債務の額を加算することは許されないと主張した。「判旨」 最高裁平成21年3月24日第三小法廷判決は、要旨以下のとおり判示して、Xの上告を棄却した。 相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人に全てを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情がない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務すべて承継することになると解するのが相当である。 相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。 金融法務事情1871号46頁ブログランキング参加してます。↓ クリック、よろしく!

2009.08.04

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

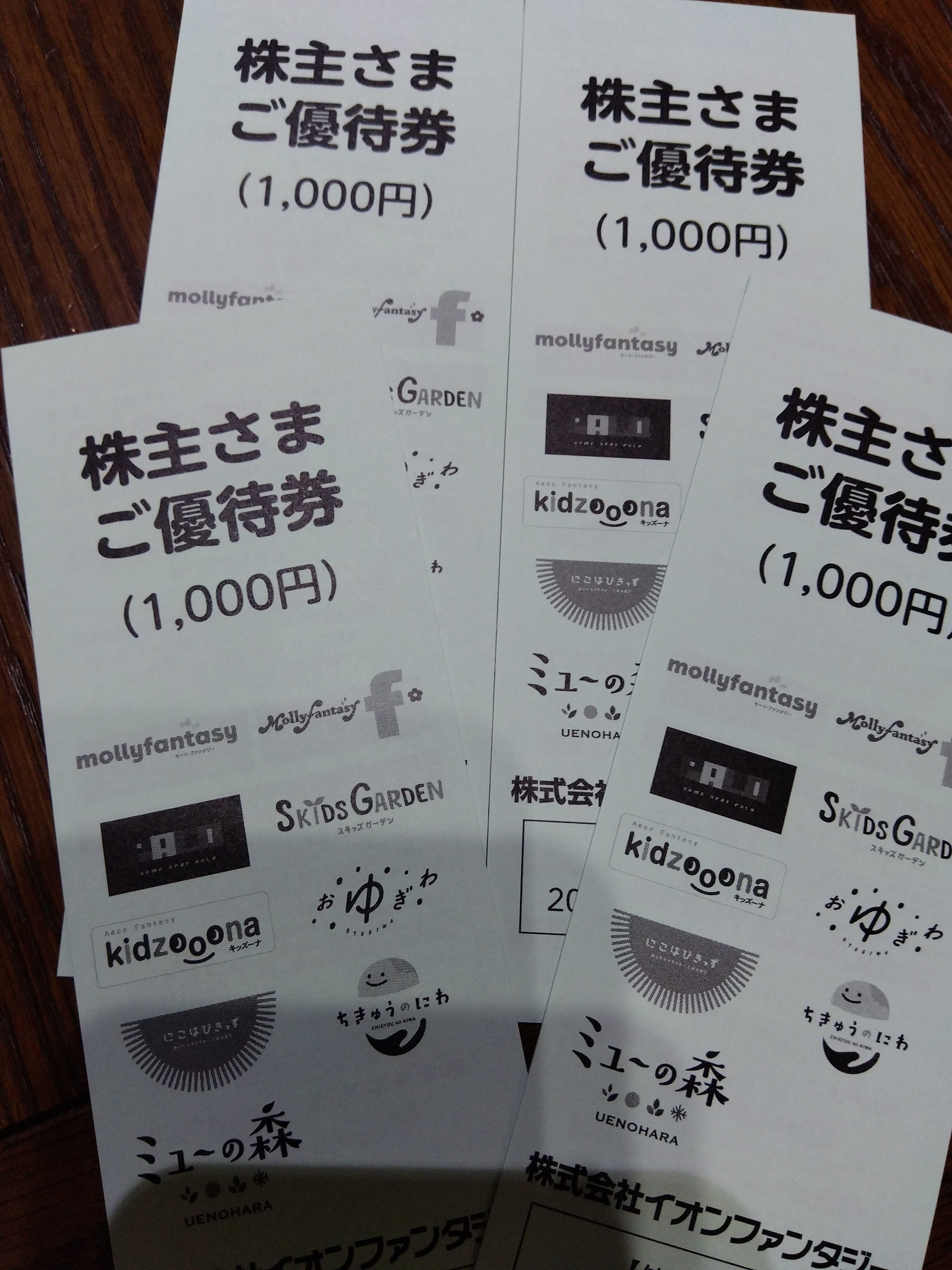

- 株主優待コレクション

- イオンファンタジーから株主優待が届…

- (2025-11-17 00:00:06)

-

-

-

- みんなのレビュー

- #PR【レポ】KC-SKINモイストリペア…

- (2025-11-16 14:00:14)

-

-

-

- 楽天市場

- 特別編:寒さを乗り切る、足元からの…

- (2025-11-17 00:38:29)

-