2012年11月の記事

全58件 (58件中 1-50件目)

-

やっぱり60年代シリーズ21

VICTOR TR-461B 3号リールの小型オープンテレコです。ハンディ・テープレコーダと書いてあります。製造年はまだ調べていないので分かりませんが、TC-50と同じ頃かちょっと前かもしれませんね。1966年頃。この頃はカセットが出たばかりで、オープンと共存していました。分厚いクロムメッキの高級感あふれる仕上げなので、輸出仕様だったのかもしれません。この頃は輸出がものすごい勢いで伸びていたころで、経済成長の真っただ中、今の中国を考えてください。この機械はトランジスタ機で、電池カバーの裏側に2SB-173B 4個、2SB-172 2個使用と誇らしげに書かれています。これらのトランジスタはシリコンではなくゲルマニウムです。この頃はまた、半導体と真空管が共存していた時期でもあります。TC-50と並べてみましたが、大きさは2倍ですが、がんばっていると思いませんか?

2012.11.30

コメント(4)

-

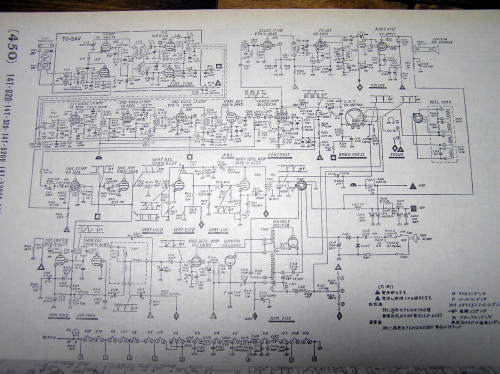

HS-1500続き11

前回のつづきです。パッシブのVR(ボリューム)の後にOPアンプを付けるだけではあまりにも芸がない、、と思いなおし、電子ボリュームを試してみることにしました。もう10年近く前CS3310というICで電子ボリュームを作ったことがありましたが、OPアンプ内蔵型で、悪くはないが普通だな。。という印象でした。今回は外付けのOPアンプでいこうと考えて、MUSES72320というのとMAS6116というのを検討しましたが、MAS6116の方が圧倒的に安い?のでタキオニクスさんに発注しました。届くまで、時間があるのでいろいろ考えていたら、WM8816とそのコントローラ(タキオニクス製)の手持ちがあることに気が付いて製作中です。このICは発振しやすいのでOPアンプはなんでもよいわけではないらしいのが心配です。SOPはまだ楽勝です。最近のLSIは、、もう手作りの限界を越えつつあります。

2012.11.29

コメント(0)

-

今度の選挙

【送料無料】 戦後史の正体 「戦後再発見」双書1 / 孫崎享 【全集・双書】先日の野田首相の電撃解散を受けて乱立する政党諸派が12?もあるとか。もうどうなっているのやら、どの政党に、どの候補者に投票して良いものやら、はっきりいってわけわめ、、と思っている人も多いと思います。日本は戦争に負けて以来、まぎれもなくアメリカの植民地ですが、統治方法がかなり巧妙なので気が付かない、というよりそのことに気が付きたくない日本人も大勢いると思います。とうのアメリカ人でさえ、日本を植民地とは思っていない人もたくさんいます。というか、日本がアメリカと同じようになるのは日本の国益だと信じて疑っていません。もちろん日本人も2つに分裂していて、アメリカ様の言うとおり、まあ俗にいうアメポチという人々、これは保守とか右翼とかいう人に多いようですが、ちょっと理解不能です。むしろ正反対のような気がしますが。アメポチの反対は自主独立を求める人々、今回の選挙では反TPP派のことですが、どうでしょうか?今回のTPPはアメリカの植民地政策の目玉で、これを実現するためにはアメリカはなんでもします。戦後からずっと見渡すと、自民党の中でも自主独立派で失脚した政治家はたくさんいます。大臣・首相経験者も失脚どころか消されたとおぼしき人も最近でもいますね。ベッドでうつぶせに死んでいた某元財政金融担当大臣、全裸?で犬の首輪をドアノブ?に引っ掛けて死んでいたという某農林水産大臣。自民党、民主党関係ないですね。まあ、このような例は枚挙にいとまがありません。詳しくは、表題の本を読んでいただくとして、アメポチと自主独立派という観点から、今回の選挙を眺めて見ると、どこに、だれに投票してよいのか、判りやすいのではないでしょうか?

2012.11.29

コメント(9)

-

今日の充填治療その119

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.28

コメント(0)

-

今日の充填治療その118

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.28

コメント(0)

-

今日の充填治療その117

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.27

コメント(3)

-

今日の充填治療その116

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.26

コメント(4)

-

HS-1500続き10

前回から、ちょっと進み、電源回路まで出来まして、RSのトロイダルトランスの1次側115Vを直列接続にすると、2次側は±17.2VDC(無負荷)でした。定電圧電源は3端子レギュレータ7912と7812を使い±12Vの予定。3系統のパッシブの10kΩのVRがありますので、VRの後にゲイン20dBのフラットアンプもそれぞれ3系統増設予定です。フラットアンプも3系統用意するのは、切り替え比較試聴できるようにしようかと考えてるからです。またフラットアンプをディスクリートで作る元気もないし、もともと計測用ですので、低ドリフトは重要な要素です。ディスクリートでドリフトをIC並みに低くすることは困難ですので、すべてICのOPアンプにすることにしました。1個入りOPアンプを2系統、2個入りOPアンプを1系統とします。手持ちのOPアンプで音が良さそうなものは、1個入りがOPA627BP、LM6361N、2個入りがMUSES8920(J-FET入力)、LM6361Nはバイポーラ入力なので、オフセットが無視できるか心配なところ。

2012.11.25

コメント(0)

-

高度成長期の「奇抜」な日本の家電たち

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WD9ETVjnNBk

2012.11.25

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ20

1968年製のSONY TC-50はアポロ宇宙船内で使われたという話がカタログに掲載されている有名なコレクターズアイティムです。1965年にフィリップスのカセットハーフに関する特許が無償で公開されると、翌年には日本初のカセットテープレコーダーがアイワから発売されました。1968年にはTC-50だけではなく多数の製品が各社から一斉に発売されています。こうしてカセットテープは一挙に世界標準になっていきましたが、とくにTC-50は軽量コンパクトな製品として今でもその存在価値は失われていないと思います。

2012.11.25

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ19

左はソニー製のTC-211 1964年製。右は松下製のRQ-402 1968年製。TC-211は真空管式のオープンリールの録音機だが、RQ-402はトランジスター式となっている。当時はトランジスター式をソリッドステートとよんでいた。60年代後半にかけてブラウン管以外の真空管が急速に消えトランジスターに置き換わっていった。当時トランジスターグラマーという言葉があったが、どういうことでしたか?はっきりしません。TC-211とRQ-402を比べるとなんとなく解るような分からないような。。・・一般向けのオープンリールの録音機は70年代の初頭にほぼカセットテープに置き換わって、オープンリールのレコーダは高音質を求める一部マニアのものとなり、民生用は1990年頃まで、プロ用の録音機は21世紀直前まで製造販売されていました。

2012.11.24

コメント(0)

-

今日の充填治療その115

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.24

コメント(0)

-

今日の咬合シリーズ14

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.24

コメント(0)

-

今日の咬合シリーズ13

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.24

コメント(0)

-

HS-1500続き9

M-60のアドミッタンスを測ろうとしていますが、0.1Ωをスピーカと直列に入れてその両端の電圧を測る方法では、電圧レベルが低すぎて正確に測りにくいのです。そこで、正確な20dBのゲインを持つプリアンプを作る必要があります。YAMAHA C-Iが昇天してしまったので、ついでにYAMAHA B-I(入力Z:1kΩ以下)にも使えるプリアンプを作ろうと思い立ち、手持ちのYAMAHA MVS-1に電源やプリアンプの基板を増設しようと、磁気歪対策の銅シート貼りやRSのトロイダルトランスとACコードのインレット用の穴を開けたり、基板を取り付けたりしました。このYAMAHA MVS-1というのはテープデッキ3台分のセレクターとパッシブの独立した20kΩのボリュームが3系統付いているサラウンドシステム用の機械のようで、中身はスカスカです。before after

2012.11.23

コメント(0)

-

コレダ90?

今日、引き取りに行ってきました。1996年製の「コレダスクランブラー50」ですが、60年代そのままのデザインを引き継いでいます。というか、1967年の発売から基本設計はそのままだそうで、本物のレトロバイクです。しかも、コレダというネーミングはスズキの元々の会社の名前だそうで、バイクの名前ではないそうです。乗ってみると、ピーキーな2ストのエンジン。同じスズキGT380(ジーティーサンパチ)を思い出しました。こういう味のある乗り物の時代がまた来そうですね。さっそく、長女が乗っています。

2012.11.23

コメント(2)

-

超小型車、高速は走れません…1月に認定制度

5年前に厳しい5年後を想像しましたが、まだまだそこまでいきませんね。でも実現してしまうでしょう。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200704060001/ま、これはちょっと文脈が違うみたいですが、予想が当たりそうです。メッサーシュミットみたいなのが出てきそうですね。。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121122-00001322-yom-bus_allーーー引用開始ーーー読売新聞 11月22日(木)22時24分配信ホンダが試作した超小型車「マイクロコミュータープロトタイプ」 国土交通省は22日、軽自動車より小さい「超小型車」の認定制度を2013年1月に導入することを発表した。 超小型車の利用を希望する自治体が、あらかじめ決めた公道に限って走行を認める。高速道路や制限速度60キロを超える一般道路は走れない代わりに、軽自動車よりも安全基準を緩める。超小型車は、近場を移動する高齢者や観光の足として普及が期待されており、各メーカーは電気自動車で試作している。基準の緩和で開発しやすくする。 認定制度では、超小型車が走れる道を制限するのを条件に車両走行の安全基準などを定める道路運送車両法の一部基準を緩和する。地方運輸局が自治体からの申請を審査し、認定する。 全長(3・4メートル以下)や全幅(1・48メートル以下)は軽自動車の規格と同じだが、乗車定員は大人2人以下か、大人1人子供2人とする。排気量は125cc以下と、軽(660cc以下)よりも大幅に少ない。最終更新:11月22日(木)23時15分

2012.11.23

コメント(0)

-

ベルリン国立美術館展

昨日は九州国立博物館で催されている「学べるヨーロッパ美術の400年」に行ってきました。ここには始めて行きましたが、いろいろと違和感を感じた1日でした。まず、この4階総吹き抜けの南面総ガラス張りの建物、いくらLEガラスで2重だからとは言え、空調費はすごいだろうな。。エネルギーが逼迫し始めたら、地獄だろう。。など、そんなことしか感じませんでした。。目玉のフェルメールの作品は1点だけでしたが、レンブラントとかいろいろ他の作品が多量に展示してあり見ごたえはありました。このフェルメールの作品は意外と小さく14インチのモニター画面位の大きさでしたが、30cmの近さまで近づいて、数秒でしたが、裸眼で見ました。まず最初に見えたのは額縁にはまっていて、絵と目を隔てているガラスでしたが。こういう明度差を強調した画は好きですね。僕もカメラでこんなのが撮れないものか?とやってはいますが、どうでしょうか?大盛況の会場でしたが、まあ、皆さん西洋文物に洗脳され過ぎですよ。製作技術的にはふつうでこの程度の技術を持つ人間なら世界中にいくらでもいます。西洋的な考え方(グローバリズム)は必ず人類を破滅に導きますから、真摯な反省が求められます。それと4階の常設展示場に従来「ナイフ形石器」とよばれているものが槍先として展示されていたのにも違和感を感じました。それを旧石器時代の百地浜で、鹿を追って槍を投げて、外れて地面に突き刺さるという映像も上映していましたが、これにもものすごい違和感を感じました。こんなことをすれば一発で石器は折れます。考古学をやっている人間は頭の中がファンタジーな文系過ぎます。どうにかして欲しい。。打製石器の製作には超絶技巧が必要で簡単には習得できません。当時も専門の職人がいて、何十年も修行してやっとできるようになったのだと思います。磨製石器というのはそれが要らないということで普及したのでしょう。打製石器の製作には打点と打力の非常に正確なコントロールが必要で、僕も中学生の時散々やりましたが、その難しさに圧倒されました。まあ、フェルメール程度の絵画制作技術など打製石器製作技術の足元にも及びません。そんなもんです。ネットで拾いました。ナイフ形石器画像

2012.11.23

コメント(0)

-

なつかしいヘッドフォン

↑クリック拡大昔の写真を見ていたら、中学生の頃使っていたヘッドフォンが写っていて懐かしくなった。で、某オクでゲットした。同シリーズの色違いだが、新同品が入手できるんですね。1971年頃の製品ですよ。すごい時代になったもんです。当時はアンプもスピーカも持っていなくて、このヘッドフォンだけで聴いていました。・・音は良いです。というか、40年経ってもヘッドフォンなんかまったく進歩していないと思いました。ま、70年代でオーディオは終わっているということです。オーディオだけじゃないけど。それは、エネルギー供給量の図を見ればなっとくできると思う。エネルギー消費量と技術の進歩は比例する。これからは進歩は緩やかになるどころか、技術を持った人間が消えてゆくにしたがい、忘れ去られて行くだろう。形にして残してゆくことが必要になる。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201211210001/

2012.11.22

コメント(4)

-

「ヨウ素剤の配布待って」 原子力規制委、副作用を懸念

僕には原子力規制委の田中氏のいうことが理解できない。僕が5年前に正規ルートで入手できたヨウ素製剤は、原発震災が起こった直後に入手不可能になった。国は「みんなで死ねば怖くない」という考えなのだろう。ヨウ素製剤の副作用などよりも原発事故時に服用しなかったばかりに、甲状腺がんになる方がもっと怖いと思うのだが。実際福島県で11万人余りの高校女子の甲状腺のエコー検査の結果では42.1%に何らかの異常があったという。恐ろしい結果が出るのはこれからだろう。ーーー引用開始ーーーhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121121-00000039-asahi-soci「ヨウ素剤の配布待って」 原子力規制委、副作用を懸念朝日新聞デジタル 11月21日(水)20時3分配信 【西川迅】原子力規制委員会の田中俊一委員長は21日、甲状腺被曝(ひばく)を防ぐための安定ヨウ素剤を、町内会などが独自に各戸に配布しないよう呼びかけた。服用の時期の判断が難しく、誤って飲めば副作用の危険もあるため、規制委や自治体の方針策定を待つよう求めた。 新潟県長岡市内の住民で作る自主防災会が、東京電力柏崎刈羽原発の事故に備えて独自に各戸に配布している。これに対して田中氏は21日の定例会見で「(ヨウ素剤は)劇薬指定になっていて注意がいる」と指摘。「住民が安心できる方針を急いで作っている。来年3月までに作る自治体の地域防災計画の中で服用や配布を検討する。それを待ってほしい」と話した。 東電福島第一原発事故では国の服用指示が住民に伝わらず、独自の判断で住民に配布した自治体もあった。こうした教訓を踏まえ規制委が専門家会合を設けて服用基準や配布方法を検討している。朝日新聞社ーーーーーーーーーーーーーーhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121119-00000003-khks-l07甲状腺がん疑い 即時要2次検査は16~18歳の女子河北新報 11月19日(月)6時10分配信 福島第1原発事故後に福島県が県内の18歳以下を対象に実施している甲状腺検査で、甲状腺がんの疑いがあるとして即時2次検査が必要な「C判定」を受けた子どもが1人いた問題で、県の県民健康管理調査検討委員会は18日、判定を受けたのは16~18歳の女子だったことを明らかにした。 検査を担当している福島県立医大によると、女子は甲状腺に結節が発見され現在、2次検査を受けている。福島市で18日あった委員会後の記者会見で、医大の鈴木真一教授は「原発事故による被ばく線量は低く因果関係は考えにくい」と話した。 委員会をめぐり9月の前回会合後、議論の誘導が疑われる議事進行表を委員に事前送付するなど県の不適切な運営が発覚した。菅野裕之県保健福祉部長は18日の会合で「県民の皆さまに疑念を抱かせ、申し訳ない」と陳謝。(1)菅野部長が委員を辞任(2)新たに外部委員2人が参加(3)速やかな議事録作成-などの改善策を説明した。 会合では2012年度分の9月までの甲状腺検査結果も公表。結節や嚢胞(のうほう)がない「A1」判定が57.3%、小さな結節などがある「A2」が42.1%、一定以上の大きさの結節などがあって2次検査が必要な「B」が0.5%だった。最終更新:11月19日(月)9時41分

2012.11.21

コメント(0)

-

70年代シリーズ72

向かって左は1968年頃の発売のTC-100A、右は1970年頃発売のTC-100F、共に価格24,800円。共に1966年頃発売のTC-100のマイナーチェンジ版です。60年代後半は高度経済成長期と呼ばれ、消費エネルギーに比例して賃金もアップし、物価も上昇した。今の中国やインドなどの新興国と同じだ。そういった状況の中で価格を据え置く為に、技術革新を含めたコストダウン、効率化の為の様々な試みがなされていたと思われる。TC-100Aは外部マイクで、カセット蓋は覗き窓付き。後発のTC-100Fは内蔵マイクで、カセット蓋はスモークのスチロール樹脂の一体成型。外部から見比べただけでも、当時の経済状況が見て取れる。自民党は3%の経済成長と言ってはいるが、人口減少とそれに伴うマイナス経済成長は中長期的には正しい。資源エネルギー減耗時代を迎えた今、人類の持続可能性という観点からは2008年以降のマイナス経済成長は当然で、無理矢理経済成長政策などやってみても、人口崩壊を伴うハードランディングを早めるだけだ。ハードランディングよりソフトランディングを目指すことは、だれが見ても正解だろう。

2012.11.21

コメント(0)

-

今日の咬合シリーズ12

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.21

コメント(2)

-

今日の充填治療その114

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.20

コメント(2)

-

にゃんこ飼い主募集中

三毛雑種、メス。生後1カ月以内、トイレしつけ済み、よくなついています。仮の名前はブサカワ系の顔なので、「ぶさ」。

2012.11.20

コメント(16)

-

50年代シリーズ5

このテレビは1958年製ですが、上に乗っているアンテナはラビットアンテナといって古いテレビにはつきものでした。うちは弱電界地域でしたので、こんな室内アンテナでは到底無理で、屋根の上に八木アンテナを立てていましたが、それでも2チャンネルしか写りませんでした。1953年にNHKのテレビ放送が始まって5年、この頃には大小100社を越えるテレビメーカーが乱立していたようです。1956年には、もはや戦後ではないと宣言され消費が拡大していった頃で、この白黒テレビと洗濯機、電気冷蔵庫が三種の神器と呼ばれていました。僕はまだ生まれたばかりでしたので、当時の記憶はありませんが、まだうちには三種の神器はなく、真空管ラジオとレンジファインダーのカメラがあっただけです。かまどで煮炊きして、お風呂は薪と石炭で、近くの小川でメダカやドジョウと遊んで、トトロが出てくるサツキとメイちゃんのおうちを見て懐かしく感じました。そんな感じ。まあ、うちの中はすっきりしたものでしたが、特に困ったことはありませんでしたね。なくても困りもしないゴミで溢れかえっている現代生活をそろそろ卒業するときも近いかも。。当時の消費エネルギーはリーマンショックが始まる前年2007年の1/9でしたが、このレベルまで消費エネルギーを落さないと、人類に持続可能性はないかもしれません。

2012.11.19

コメント(2)

-

重曹はみがき

ここのコメント欄に重曹で歯磨きすると好結果が得られるというコメントを寄せられる方がいらっしゃいます。前々からうちでもやってみようかな。。と思ってはいて、材料を揃えてはいたのですが、発表がのびのびになっていました。というのは、「重曹はみがき」で歯茎が痛くなるとか、浮腫になったとかいうクレームがたまにあるので、うちでは、ま、飲食後の「重曹うがい」くらいにしておけば?と患者さんには指導していたからです。でも、重曹は虫歯予防どころか虫歯を治す効果があり、その静菌作用により歯垢付着の抑制、歯周病、口臭の緩和にも効果があるようですので、やってみない手はありません。「重曹はみがき」のレシピはアロマ系のサイトにいろいろあって、材料の通販サイトもあります。基本は重曹20gにグリセリン11g位を混和して、ちょうどよい粘稠度を得るというものです。それにお好みでハーブを加える(アロマ的にはここが重要?)ようです。また、研磨剤としてクレイ(粘土)、蜂蜜、塩を加えるというのもあります。ここでは歯医者的にシンプルに、重曹とグリセリンにハッカ油を少々というので作ってみました。これらの材料は局方扱いになっていて全部薬局でそろいます。また、注意点はプラステックの容器では保存しないようにというのがありました。容器にヒビが入るそうですが、未確認です。使ってみると、グリセリンのおかげでさほど塩辛くなく、粘膜への刺激も少なそうです。クールミントの爽やかさもあって、よさそうですね。あとは、歯磨きチューブなどに入れるなど、使いやすさの追求でしょうか?まあ、安いし、フッ素とか合成洗剤とか抗菌剤とか危ないものは入っていないので、安心です。

2012.11.18

コメント(9)

-

今日の咬合シリーズ11

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.18

コメント(0)

-

インレーダツリ

じつは昨日ぼくの右上の6番のインレー(アンレー?)がダツリするという貴重な経験をしまして、ダツリした直後、モワ~ッと臭かったのです。じつはこれが知りたかった。嫌気性細菌が代謝する硫化水素等のガス。サンドブラストしてしまった後の画像しかないですが、硫化鉄等の黒い物質で覆われていました。しばらく前からダツリしていたのでしょう。硫酸塩代謝系の嫌気性細菌による金属腐食は広く知られていますので、好気性細菌ほどではないと思いますが、虫歯の発症に関与している可能性があります。ふつう30年前の修行時代に自分で作ったインレーを見ることはないので、タイムマシンに乗った気分です。

2012.11.17

コメント(0)

-

006P型9V乾電池の中身

いつの間にか、国産のものは右のように単6サイズと同型?の乾電池が6本直列になっていました。左は某隣国製です。むかしながらの形状。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201211150002/じつはECM-99の電池が単2型で、WM-61A用には電圧が低すぎるので、単2のスペースに入る6〜9Vの電池を探していたのです。でも006P型は入らない、もしかしたら外装を剥いてしまえば?と思ってやってみました。(ぼくは指を切りましたのでお気を付けください^^;)で、剥けば入ります。。今はCR2032(3V)を使っていますが、9Vのスマートな電池はないものでしょうか?

2012.11.17

コメント(4)

-

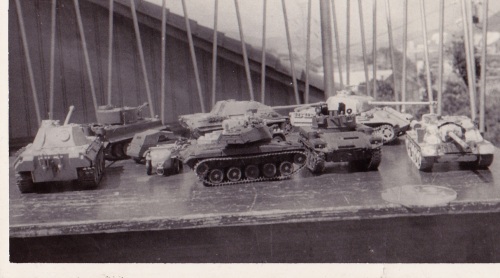

やっぱり60年代シリーズ18

↑クリック拡大66年発売のタミヤのロンメル(ヤクトパンター)が第一弾の1/35シリーズより金型の高精度化、射出成形技術の高度化が始まった。各パーツがぴったり適合するのには驚いた。

2012.11.16

コメント(7)

-

70年代シリーズ71(ECM-99へのWM-61A移植)

この続きです。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201211120000/注文していたマイクロフォンカプセル、松下(現パナソニック:松下が落ちぶれたのは名前を変えたのが原因とか言っている人がいました。ある意味僕もそう思います)製のWM-61Aが届いたので、ECM-99のカプセルと交換してみました。http://akizukidenshi.com/download/WM-61A.pdf秋月電子から買ったら添付されているデータシートには簡単な回路図が描いてあります。FETなのでしょうが、OPアンプ風の増幅器として描いてあります。このままブラックボックスとして取り扱うしかないようです。推奨回路は負荷抵抗+Cにより出力しますが、ECM-99にはせっかく出力トランスが付いていますので、これをそのまま利用することにします。交換した結果は上々、、S/Nがものすごく良くなりました。WM-61Aはオリジナルカプセルと比べると形状はものすごく小さいのですが、S/Nは良いし、感度も良くなっているように思います。これが40年の進歩と言うものでしょうか?実際にやってみたい人も多いかと思って、回路図をアップしておきます。オリジナルがこれ、改造後がこれ、FETとオリジナルカプセルを取り除き、代わりにWM-61Aを移植しますが、注意点はWM-61Aのアウトプットを本体のグランド(黒リード)に、WM-61Aのグランドは本体の入力(赤リード)に接続します。±逆に見えるのは、オリジナルは電池のプラスがグランドになっているからです。改造前がこれ、ボロボロになっているスポンジは取り除きました。マイクカプセルとFETを取り除いて、WM-61AのOUTPUTに黒リードを2cm位に切ってハンダ付けして、本体のグランド(カプセル取りつけ台)にハンダ付けします。新しいスポンジを適当にトリミングして、後ろにはさみこんで本体の赤リードを手前に引き出し、WM-61AのGROUNDにハンダ付けします。電池は手持ちのCR2032(リチウム電池3V)を1個使いました。10V以下なら3個直列までOKです。電池のプラスは本体のグランドに、電池のマイナスはトランスの黄色のリードにハンダ付けします。これでOK、一発動作しました。40年前のステレオマイクが現代に蘇りました。(R SONY L) と書いてあるエンブレムはまだ貼り付けていません。

2012.11.15

コメント(10)

-

やっぱり60年代シリーズ17

60年代後半になると日本製品は世界を圧倒するようになる。その機械としての性能はもちろんだが、大量生産品がまるで手作りのような温かみとシャープさを持ち合わせている、そんな製品が世界で売れないわけがない。栄光の時代の幕開けでした。注文していたスズキのコレダ!(ベンリィとかもそうですが、ネーミングがあっけらかんとしていて好感が持てます^^;)というバイクが仕上がったというので、見に行った。これは90年代の60年代のレプリカですが、60年代当時の姿をよく伝えている。サンドイエローにしてくれと注文していたが、なかなか良い仕上がりです。90ccとして登録が済んだら、子供たちのギア付きバイクの練習用になる予定。右がドリームホンダ2代目社長坂本さん、左は来合わせたお客さん。これが客注で今取り組んでいる本家・初代ナナハン(K3?)。知らない人はいないと思う。1968年発売開始と同時に世界的に爆発的なヒットをした。まあ、当時の憧れでした。今でも部品は供給されていて、レストアというよりほとんど新造です。価格は170万~200万。当時の価格は38万とかでしたので、特別高くはないと思う。バイクに関しては、すでに量産品を脱して、客の注文に応じる職人の世界になっている。これからは趣味性の高いもの、成熟した技術をベースとした工業製品から、こうした一品生産へと移行していくはずだ。大量生産、大量消費の時代は終わりつつある。この流れは変えられないだろう。ソニー、シャープ、パナソニックがその使命を終わろうとしているのは、こうした流れから解釈するべきで、そうすれば、おのずからどうすればよいか判るはずだ。・・こんな感じになる予定。あこがれの1台、あなたもいかがですか?!

2012.11.15

コメント(12)

-

70年代シリーズ70

TC-1010とTC-40の関係のように、http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201211080002/TC-1000にもTC-55というどこから見ても同じにしか見えない(内部は見ていない)が、銘板に書いてある機種名だけが違うものがある。TC-50はアポロ宇宙船で使われたということで、世界的に有名で、その後継機ということで、TC-55は輸出用なのかもしれません。当時、国内では見かけなかったし。70年代初頭のお話です。

2012.11.14

コメント(0)

-

今日の充填治療その113

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.14

コメント(0)

-

70年代シリーズ69

左端からICF-5500、ICF-5500A、ICF-5800、ICF-5900、ICF-5600 です。ICF-5800を入手する機会がありましたので、5000番台の縦型スカイセンサーはそろいました。ICF-5800のデザインはちょいとバタ臭く、音がでかいので農作業用か?と思っていました。出た当時も弟と「これはよくないね。。」とか話していました。こうして見ると、ICF-5700は欠番なんですね?なぜでしょうか?

2012.11.13

コメント(8)

-

今日の抜歯再殖術シリーズ5

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.13

コメント(0)

-

今日の充填治療その112

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.12

コメント(0)

-

70年代シリーズ68

SONY ECM-99(A)は1972年頃の製品で、無指向性と思われるエレクトレット・コンデンサーマイクロフォンカプセルを2個内蔵したワンポイント・ステレオ・マイクロフォンのはしりです。僕もこのマイクにはずいぶんお世話になりました。今回ジャンク品をゲットしましたので、修理のついでに内部構造や回路を調べてみました。分解方法はウインドスクリーン前面にある接着剤で留めてあるエンブレムをはがすと2.5mmのネジが現れますので、それを外すと取れます。中のスポンジは劣化してぼろぼろです。FETの足も真っ黒。マイクカプセルは2SK39Aのゲート~ドレイン間に接続され、ソースフォロアに出力トランス付きです。回路図を見ていると、やはりマイクカプセルを松下の高性能なWM-61Aに換装して、現代的なマイクとして使いたくなり、秋月電子に発注しました。

2012.11.12

コメント(2)

-

今日のダイアグノデント3

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.11

コメント(4)

-

70年代シリーズ67

AKAIの4000DPro、1976年頃の製品だったと思います。最上位機種の400DProは高値の花でしたので、販売店でよだれを垂らしているだけでしたが、まあ、これは数分の1のお値段でしたので、なんとかゲットできました。この機種は蓋つきのケースに収まったポータブル?機種で、2Tr38(つーとら・さんぱち)、つまり、一秒間に38cmのテープを消費し、しかも裏が使えない、行ったっきり。550mテープで24分で終わり。テープ代は2000〜3000円したと思います。・・という当時の超贅沢品です。ちなみにカセットテープは4.8cm/秒で、裏表使えます。。これがD(デラックス)で、Proのネーミングの意味?でも、でも、、!音が悪い、、!買ったその日のうちにSONYのF&Fヘッドに交換しました。。^^;もちろん中身もいじりましたけどね。オリジナルのヘッドはパーマロイでした。38cm/s>19cm/sの切り替えは、キャプスタンとピンチローラを付け換えます。よ~く画像を見比べてみてください。

2012.11.11

コメント(2)

-

70年代シリーズ66

http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201210190001/のつづき。70年代初頭を代表するデザインと質感の高さを有するTC-1000Bには、Bが付かないTC-1000がある。1000円安いのだが、僕には色以外には区別が付かない。しかも、この機種にはTC-55というどこから見ても同じに見える機種がある。そのご紹介はそのうちに。大きさ比較左からSONY TC-40、AIWA TP-747、TC-1000の順。

2012.11.10

コメント(2)

-

外傷性歯牙ハセツ

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.11.10

コメント(0)

-

国の借金983兆円=国民1人771万円―9月末

EUもアメリカも崩壊だの財政の壁だのと言っていますが、日本だって似たようなものです。5年前の2007年に7年後には財政破綻と単純計算していましたが、現実化しそうですね。いよいよ再来年です。。^^;5年後には誰の眼にも明らかになるでしょう、とか書いていますが、今年のことなんですが、皆さんどうでしょうか?http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200704060001/#comment財政破綻と言っても、国債が紙切れになるだけの話で、国債を買っている人は税金だと思って諦めるしかないです。これからまた経済も成長して景気が良くなるということは基本的にはありません。それは、資源エネルギーが減耗モードに突入したからです。特に石油の生産量が2006年頃にピークを迎え年率5〜6%で減少を始めたからです。15年で半分近くになるかもしれないということですから、厳しいです。石油は常温で液体である資源でありエネルギーであるということに最大のメリットがあって、ガスや固体(天然ガスや石炭)にはない効率の良さがあるのです。はっきり言うと、内燃機関は壊滅してしまうでしょう。そして、内燃機関を使う農業機械も。そして、人類も。まあ、これからは身の丈に合った生活をするしかないわけで、ここで70年代シリーズとか、やっぱり60年代シリーズとか、いやいや50年代シリーズとかやっているのは、それぞれ、エネルギー消費水準が1/2、1/5、1/10だったその頃は、今と比べてどうだったか?別に土人生活だったわけじゃないよ。心配することはないよ。。という当時を知らない若い人たちへのメッセージなのです。ーーー引用開始ーーーhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121109-00000124-jij-pol国の借金983兆円=国民1人771万円―9月末時事通信 11月9日(金)17時26分配信 財務省は9日、国債や借入金などの残高を合計した「国の借金」が9月末現在で983兆2950億円に膨らんだと発表した。前回公表の6月末に比べ7兆1098億円増え、過去最大を更新し続けている。10月1日時点の推計人口(1億2753万人)で割ると、国民1人当たり771万円の借金を背負っている計算になる。 国の借金は2012年度末に、1000兆円を突破する見通し。これは、円売り介入の際に発行する外国為替資金証券を195兆円の限度枠まで発行する前提になっている。 バブル崩壊後の長引く景気低迷で税収が減少する一方、高齢化で増加している社会保障費や東日本大震災からの復興費を賄うために国債を発行しており、国の借金は膨張に歯止めがかからない状況だ。 内訳は、財投債などを含めた国債全体が803兆7428億円となり、初めて800兆円を超えた。借入金は54兆1853億円、政府短期証券は125兆3669億円だった。

2012.11.10

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ17

ナショナル Panasonic RS-254 はステレオ仕様のアンプ付きテープデッキですが、縦型です。この縦型のデザインはのちにラジカセの一般的な形状になっていきます。製造年月日は正確には判りませんが、1968年前後だと思います。SONYにもTC-3125という、おなじようなコンセプトの製品があり、ステレオ仕様で外部スピーカが2個付属していました。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201203230000/RS-254にも外部スピーカが付属していたはずです。本体にはスピーカは内蔵されていません。入出力端子はRCA の他にDIN 、ヘッドホン用のステレオ標準ジャック、外部スピーカ用のミニジャック、リモートコントロール付きのマイクロフォン用のミニジャックが左右2ch分付いています。この手の製品のは、リビングに置いて家族全員が使う大きなステレオセットではなく、デスクトップまたは車の中でのパーソナルユースを想定してたのだろうと思います。

2012.11.09

コメント(0)

-

70年代シリーズ66

http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/20120411/以前ご紹介したTC-1010には型番だけが異なる機種があり、どこから見ても同じに見えますが、銘板にはTC-40と書いてあります。1970~71年頃の製品と思われますが、輸出仕様なのでしょうか?TC-40はアポロ宇宙船に乗って月まで行ったとかいわれるTC-50の普及版で、TC-50はアルミの精悍な筺体ですが、TC-40はプラスティック成型品です。でも中身はメカも回路も同じだと思われます。

2012.11.08

コメント(1)

-

ラジオ技術創刊号

テレビのことを調べようと、過去の雑誌の記事をさがしていると、ラジオ技術は創刊号の昭和22年4月号からありました。MJ誌も昭和22年からありますが、これはラジオ放送が始まる前年の大正13年頃の創刊です。昭和22年は1947年で、戦争が終わってまだ2年しか経っていないにもかかわらず、ラジオだ、オーディオ(電気蓄音器)だとやっていたわけです。当時の日本人もたくましすぎますね。でも最初の2年は紙質も極端に悪く、崩れそう。ページをめくるのもこわごわです。しかも紙が入手も困難だったのか、隔月発行だったりしています。毎月発行になったのは昭和24年の4月号からです。大きさもB5判で、今のA4になったのは昭和27年(1950年)の3月号からです。テレビの製作記事が出始めたのもその頃からで、HNKのテレビ放送が始まる前年からです。この頃のテレビはメーカー製と言ってもメーカー自体の数が多く、今では見かけないメーカーがたくさんあります。しかも、テレビのキットや部品を集めて自作するということは、普通に?行われていたようで、テレビの製作記事や1週間でテレビの仕組みが分かるという講座が開設されていたりして、テレビを見たいと言う熱狂が紙面から伝わってきます。

2012.11.08

コメント(0)

-

ワイヤレス・地デジ・チューナ

アンテナだけしかない昔のテレビで.、最近の地デジを見ることができる車載専用機があると言うので買ってみた。地デジ・チューナにVHSの1ch、2chのトランスミッターが付いたもの。なんともトランスミッターの出力が弱いらしく、テレビのアンテナをチューナのアンテナに接触させてもノイズが乗る。これはちょっと・・??まあ、話のネタです。★☆●ケイヨウ(KEIYO)ワイヤレス地デジチューナー フルセグ受信対応ワンセグチューナー 1X1 AN-T006 ※送料一律500円(北海道、沖縄、離島を除く)

2012.11.08

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ16

50年代のテープコーダは価格面で個人で買えるものではなくて、学校の備品というかたちで普及したようです。60年代に入ると個人でも持てるようになり、うちにもありました。これが僕のレコーダの原点のようです。高度経済成長が誰の目にも確かなものになった東京オリンピックの年、1964年製のTC-211はカラーリングのバリエーションという考え方が生まれ、男女用ということなのか、青と赤の2種類が発売されました。学校に1台の時代が、一家に1台へ、そして一人一台の時代へと時代が進んできたのです。過剰な人口と資源エネルギー減耗時代がそこまで迫った今、ある意味、時代は逆行していかざるを得ないように思えます。

2012.11.07

コメント(0)

-

GENERAL 14T-920

型番が近いようで、参考になるかも。ここで見つけました。http://www.fureai-ch.ne.jp/~katsuma/amp/html/tv/mennte.htmlコンデンサーの全交換はしないとダメのようです。

2012.11.06

コメント(0)

-

50年代シリーズ4

GENERAL 14T-901 昭和33年12月製だそうです。1958年製ですから、半世紀以上経過していますが、ラスターもきれいで、同期も乱れていない、完全な実働状態にあります。こうしてみると、これより遙かに高機能、高性能なテレビが携帯電話でも見られるようにはなりましたが、基本的には同じ技術の延長線上にあります。54年経っても、本質は何も変わっていないと言えばそれまでです。うちの中学生の息子にテレビを作ったら、それでゲームをしてもいいよ。。というとちょっと乗り気のようです。さらに「こういうのを作れるようになると、学校で習う物理も化学も簡単に見えるようになるよ。」というと「お父さんの言うことは信ぴょう性がないんだよね。。」とか言っていますが、まんざらでもなさそう。^^;とりあえず、RF入力しかないので、RFコンバータを入手するところから始めようと思います。

2012.11.06

コメント(12)

全58件 (58件中 1-50件目)

-

-

- 新型コロナウイルス

- 2020/06/28SUN!新型コロナ!

- (2025-11-09 08:57:36)

-

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…

- (2025-11-16 06:30:06)

-

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-