2012年10月の記事

全55件 (55件中 1-50件目)

-

ロミエルさんのお米

宮崎県産「ひのひかり」1袋30kg 新米、送料込み9500円。ご自宅まで直送します。ご予約承り中!詳しくは、受付「ナオちゃん」まで。

2012.10.30

コメント(5)

-

月の周りにリングが出ていました。

これは何でしょうか?

2012.10.29

コメント(13)

-

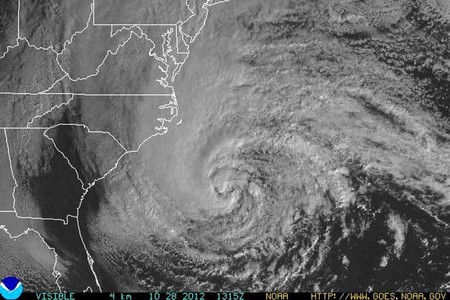

数十万人避難、連邦機関も休業=巨大ハリケーン接近で警戒―米大西洋岸

きたか…!! ( ゚д゚ ) ガタッ .r ヾ__|_| / ̄ ̄ ̄/_ \/ /  ̄ ̄ ̄http://ja.wikipedia.org/wiki/デイ・アフター・トゥモローhttp://www.youtube.com/watch?v=YgwwAMUlAz0ーーー引用開始ーーーhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121029-00000025-jij-int時事通信 10月29日(月)9時27分配信 【ニューヨーク時事】米大西洋沿岸各州は巨大ハリケーン「サンディ」が接近する中、警戒を強めている。ニューヨーク市は28日、高潮被害などの影響を受けやすい地域の住民約37万5000人に避難命令を出したほか、ニュージャージー州なども一部地域の住民に避難を命令。また、米政府が連邦政府機関を29日休業すると発表するなど、影響が広がっている。 オバマ大統領は28日に記者会見し、「ハリケーンを深刻に受け止め、州や地元政府の指示に従ってほしい」と国民に警戒を呼び掛けた。また、首都ワシントンに近いメリーランド州、北東部のニューヨーク州、マサチューセッツ州に対し、連邦政府として非常事態を宣言、州政府の対策を支援する考えを表明した。

2012.10.29

コメント(0)

-

レグナアルターム

http://arutam.legnatec.co.jp/今日は「レグナアルターム」という原木から椅子やテーブルを製造・販売しているお店に行きました。大川に本店があるとかですが、このお店は唐津にあります。とても大きくて見事な楠のテーブルがあったので、一目ぼれしました。でも、店長の方がテーブルよりステキだったので、ご紹介。

2012.10.28

コメント(2)

-

食育祭inふくおか2012(今日の充填治療その211)

来週11月3日(土)13:15〜16:15 に福岡県春日市 クローバーホール(JR春日駅徒歩1分)で「越えろ常識!手渡せ未来!」と題したシンポジウムで講演します。「食育祭inふくおか2012」のイベントの一つなんですけどね。http://www.shokuiku-fukuoka.jp/event_list/%e9%a3%9f%e8%82%b2%e7%a5%adin%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%8a%e3%81%8b2012/むし歯は感染症? フッ素は虫歯を進行させる!?今日、ここから始まる あっと驚く「お口の健康」新常識!という大げさなサブタイトルが付いています。当日は本名で出ますので、ネットでは過激なことを言っているが、いったいどんなやつなんだ?とご興味があられる方はご参加ください^^;内容はここのサイトに書き込んでいることのまとめになると思いますが、まだなんにも用意していません。準備のため、ここの更新は少なくなりますので、悪しからず。で、ここから本題、30代女性、下顎の奥歯の頬側歯茎部のカリエスが気になる。少し凍みる。左右とも虫歯になっていますが、今日は右下7だけ。この方の細菌学的なリスクは高い、ミュータンス菌はクラス3です。しかもお仕事が和菓子職人ということで、味見し放題。。^^;;この部位はほっぺたに隠れていて、唾液がかかららず細菌が出す酸を唾液で洗い流せないので虫歯になり易いとされていますが、電気化学的にはそうではない。そもそもプラーク中のpH4.5の酸では歯は溶けません。酸素が相対的に少ないので、通気差腐食が起こるのです。ふつうに虫歯を取って充填しますが、乾燥させると毛羽立つようだと接着が弱いので、辺縁の接着部位は健全な象牙質を出します。辺縁以外の虫歯は厳密に追求する必要性はありません。なぜならムシ歯は細菌感染症ではないからです。α-TCPセメントに抗菌剤をちょっと混ぜて覆髄して、通常の方法にしたがってCR充填します。

2012.10.27

コメント(2)

-

発明起業塾の藤村先生が久しぶりに来福されたので、

講演会、懇親会、3次会まで逝って、朝帰りしてしまいました。車で行ったため、お酒は一滴も飲みませんでしたが、なんだか酔っ払ってしまいました^^;現在の文明は近いうちに破綻するのは確実だから、みんなで助け合って生きていこう、、というお話でした。国会議員でさえ財政破綻は確実、あとは時間の問題と言っている。。だそうで、まあ、あくせくやっても仕方ないです。会社も自治体も機能しなくなっても、どうにかやっていけるように準備しましょうね。http://www.amazon.co.jp/%E6%9C%88%EF%BC%93%E4%B8%87%E5%86%86%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-%E8%97%A4%E6%9D%91%E9%9D%96%E4%B9%8B/dp/4794967616【送料無料】月3万円ビジネス [ 藤村靖之 ]

2012.10.25

コメント(5)

-

薪ストーブ

今日はちょっと冷えるようで、薪ストーブに火を入れてみました。最近は薪を使わないので、山の木を切りません。僕が子供の頃から数十年切られていません。それで、山の木が大きくなり過ぎて、両腕で抱えられない程です。木の下は日陰になり下草が生えていません。そのため山の保水力が落ちているようです。たまには木を切らないと山や里の健康に悪いのですが、薪が売れるあてがありません。でも、10年もすれば、皆エネルギーに困るようになっていると思います。また薪が復活しますね、

2012.10.23

コメント(4)

-

70年代シリーズ64

TC-2600 (36800円)、1974年のカタログに載っていますから、それより前、1973年頃の発売でしょう。ステレオで、電池で野外での生録も、据え置きデッキとしても、LL(語学学習)もできるという欲張った仕様。先行機種のP&D TC-2100A (29800円)向って右と併売されていました。電池で動くこの上位機種がTC-2800 カセットデンスケtype4 (44800円)でした。どれも懐かしい。

2012.10.23

コメント(0)

-

70年代シリーズ63つづき

Scotch 3100 の手持ちがあるので、息子にゴルトベルク ヴァリエーション13番を弾かせて、B&K4190で録ってみた。音は良いと思う、が、ちょっとワウフラッターが気になった。37年経過品ですから、ご愛嬌?デジタルでは味わえない、とても伸びやかなアナログの音です。でも5号リールでは15分しか録れません。。まあ、贅沢な遊びですよ。こんなもので、ワクワク感が味わえますから安いものといえば。。

2012.10.23

コメント(0)

-

70年代シリーズ63

またまた、書込み前のコメントをいただきました^^;SONY TC-5550-2 のご紹介は今回が始めてではないです。1974年〜1975年頃の発売で、当時価格178000円?とかのべらぼうにお高い品で簡単に買えるはずもなく、憧れていただけです。最近、レストア済品を入手しましたので、ちょこちょこ生録して遊んでいます。この個体には電池ボックスとキャリングベルトが付属していましたので、野外録音にも使えます。今までに入手した個体にはこれらが付いていませんでした。3ヘッド機なので、ソースと切り替え試聴ができますが、まずまずの音質です。入出力が全く同じに聞えるというわけではありませんが、レベル、バイアス、イコライザーがちゃんと調節できれば、かなり似ています。ちょい聴きでは、切り替え試聴でも判らないレベルです。ただし5号リールの片道(2ヘッド)なので、19cm/sで15分(50μm)〜22.5分(35μm)しか連続録音ができないのは仕方がないです。SONYのテープコーダーはF&Fヘッドになってから音質は飛躍的に良くなりました。それまでのパーマロイヘッドの音は悲惨過ぎでした。

2012.10.22

コメント(1)

-

古代赤米刈り取り

種撒きから5カ月です。今晩から雨、と言うんで、慌てて刈り取りました。鎌が見当たらなくて剪定鋏で切ったら、バラバラになって上手く束ねることができませんでした。

2012.10.22

コメント(2)

-

昨夜の月と城

昨夜はお酒を少しばかり飲んで歩きました。月がきれいで、お城もライトアップされていました。

2012.10.22

コメント(0)

-

今日の充填治療その111

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.22

コメント(2)

-

70年代シリーズ62

CF-1780(向かって左)は以前ご紹介したCF-1700(向かって右)の同型後継機?で同じ金型を使用していると思われ、カラーリングが異なるだけの外観をしています。ただし、FMに音声を飛ばすことができる機能が付いています。CF-1700は1973年頃の発売で価格は32800円、CF-1780は1974年頃の発売で37800円。たぶんですが、CF-1700が好評だったが、折からの物価高騰で値上げせざるを得ず、それなら、カラーリングを変えて別の機種として出そう、ということになったのではないかと想像します。1973年には最初の石油ショックが起こり、原材料価格は高騰しました。そういう時代が偲ばれます。

2012.10.21

コメント(2)

-

今日の充填治療その110

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.20

コメント(0)

-

70年代シリーズ61

書きこむ前にコメントが入ってしまいましたが、了解しました>ロミエルさん。このTC-1000Bと言う機種は1973~1974年頃の発売だと思うのですが、とてもお高い高級機という印象でした。以前ご紹介した小型機TC-1010(TC-1020)が26800円のところ、TC-1000Bは36800円、高級ラジカセのCF-1700の35800円よりも高い。この機種以降、同系デザインの小型カセットテープコーダーは80年代以降も作られていたようです。1979年にはウォークマンやカセットデンスケの最終形TC-D5にそのデザインは引き継がれ、カセットが終了するまでTC-1000の系統のデザインは続きました。特にTC-D5Mは超長寿機種で1980~2005年まで生産され続けられ、ポータブルカセットデッキの最終形として録音機の歴史にその名を残すでしょう。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201203130000/http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200806060000/

2012.10.19

コメント(2)

-

日本、核非合法化署名を拒否 国連委の16カ国声明案

残念ながら、近隣某国は核を使うことなど躊躇しないでしょうから、我が国の核兵器保有は既定路線でしょう。まあ、実際に保有するかどうかというよりは、非合法化を目指す声明案を拒否することは、某国に対する恫喝としての強い意味があるのでしょう。核兵器の原料も腐る?ほどあるし、高度なミサイル誘導技術も「ハヤブサ」で証明しましたから。http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/nuclear_weapons/?1350610375ーーー引用開始ーーー ニューヨークで開催中の国連総会第1委員会(軍縮)を舞台に、スイスやノルウェーなど核兵器の非人道性を訴える16カ国が「核兵器を非合法化する努力の強化」を促した声明案を作成、日本にも署名を打診したが、日本政府が拒否を決めたことが18日、分かった。複数の日本政府関係者が明らかにした。 日本は米国の核戦力を含む「抑止力」に国防を依存する政策をとっているため、核の非合法化を目指す声明案に賛同すれば、論理上、政策的に整合性が取れなくなることが理由。「核の傘」への影響を懸念して、唯一の被爆国政府が核の非人道性を強調する意見表明に同調しなかった格好だ。

2012.10.19

コメント(6)

-

50年代シリーズ3

1959年製、KONICA S セレン光電池という照度計が絞りやシャッタースピードに連動して動き、めもりの中程に指針がくれば適正露出。昔のカメラは面倒でしたね。照度計は付いてはいますが、絞りもシャッター速度もマニュアルです。それだけに、ワンショットを無駄にしないように撮っていました。今のカメラは全自動で絞りやシャッター速度だけではなく、ASA感度もシーンに合わせて勝手に操作されます。しかもデジタルでその場で見ることができますので、撮る方も撮られるほうもありがたみがないです。現像焼き付けするまで、写り具合が分からない昔の方が良い写真が多く残っていますね。ミッド・センチュリーとかいうジャンルがありまして、50年代を中心とするアメリカ中心のデザインのことですが、これなんかも、そうなんでしょうね。主に輸出向けだったのでしょう。手作り品の風格を持った量産品というところが、その時代の魅力です。70年代になると、機械としての性能は上がってきますが、そういう魅力は薄れてきます。今の人たちはどうなんでしょうね?僕は今の機械には、手元に置いてわくわくするような存在感を感じません。すぐに規格が変わってゴミになってしまうし。。何かが違うんでしょうね。。僕には1980年頃から、人類は何かを間違えてしまったような気がします。

2012.10.18

コメント(0)

-

70年代シリーズ60

70年代シリーズも60話にもなってしまいました。前回のCF-1765は1976年頃まで発売されていた、デザイン的にはスカイセンサーシリーズと同系でした。今日はCF-1700シリーズの初代CF-1700、1973年頃の発売で、デザイン的にはスカイセンサーというよりはTHE11(ジ・イレブン)の系譜です。それもあってか(?)AM/FM/SWの3バンドです。SW(短波)で何を聴くのか?というと株情報なんかではなく、BCLというのが流行ったのですね。短波の海外放送を聴くのです。何が面白いのかよく解らなかったのですが、趣味にお金がかからない(?)、そういう時代です。

2012.10.18

コメント(6)

-

今日の抜歯再殖術シリーズ4

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.17

コメント(0)

-

70年代シリーズ59

1970年発売のSONY製CFM-8120 SONY初のラジカセ(当時はラジオ付きテープコーダ)と言われています。では世界初は?といいますと、1968年発売のアイワTPR-101という機種だそうです。SONYはカセットテープレコーダーの発売でもアイワに先を越されていましたし、ラジカセでもそうなんですね。僕が当時愛用していたCF-1300(左)はCFM-8120とほとんど同時期の発売だと思いますが、この機種からラジカセの製品名はCF-****になっています。CF-1050(左)は1971年発売、TC-1010のメカにラジオを組み込んだデザイン。つまみの形状、レタリングに刻印を使っているところなどはCFM-8120と同系のデザインです。

2012.10.16

コメント(2)

-

今日の抜歯再殖術シリーズ3

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.16

コメント(0)

-

歯は金属と同じようにイオン化傾向を測ることができる(歯科の常識を覆すシリーズ5)

2009/10/29の記事の再掲です。歯と手持ちの金属との間でpH3の塩酸水溶液中での電位差を測った実験で、要するに歯もイオン化傾向を持ち、しかも金属としては高い方(腐食しやすい)という実験結果を得ました。この実験で「虫歯の電気化学説」は確かめられましたが、歯(ハイドロキシアパタイト)中の電気伝導のメカニズムはまだ明らかになっていませんでした。その電導メカニズムは山口大学と東工大の研究グループの研究成果により明らかになりました。記事中では歯の中を電子が流れるとしていますが、ほんとうは水素イオン(H+)が流れるようです。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201210140001/ーーー引用開始ーーー ガルバニック電流というのは、歯学部でも習いますので、歯医者なら誰でも知っています。カレーライスのスプーンなどを口に入れたときにちょっと感じることのある、あの酸っぱさいや~ん(微弱な電流)のことです。でも歯医者は、ガルバニック電流というのは、その理論はイオン化傾向の違いにより局部電池が形成されるからだということも知ってはいるのですが、違う種類の金属間で流れるものだと思い込んでいます。まさか、ガルバニック電流は歯と金属間にも流れるのだ、とは気が付いていません。それどころか、歯と別の歯との間はもちろん、1つの歯の局部間でも流れるなんて、夢にも思っていません。歯にも電流は流れるんですよ!歯は金属ということです。・・というわけで、簡単な実験をしてみました。歯と金属間の電位差はどのくらいあるのか、身の回りにある金属と歯との間の電位差(イオン化傾向の差)を片端から測ってみました。 歯は象牙質とエナメル質に分けました。ワニグチ・クリップと歯には心電図の電極用の電導性ジェルを塗って、電気的に密着させます。 表題画像はエナメル質と象牙質の電位差を測っています、象牙質はマイナス(白のクリップ)、エナメル質はプラス(赤のクリップ)です。それぞれ電解液(pH3の塩酸)に漬けると(クリップが濡れないように)、(ここに虫歯を防ぐポイントがある)電位差は0.002Vですがエナメル質の方が高い、つまり象牙質からエナメル質に電子が流れる(ガルバニック電流は電子とは逆にエナメル質から象牙質に流れる)。白のクリップの方が溶けます、以下同様。電気化学説によれば、電子を奪われた方が、腐食つまり溶けますので、エナメル質と象牙質が接している構造の歯は象牙質はエナメル質に電子を奪われ、象牙質だけが溶けます。臨床的にも歯医者ならだれでも経験しますね。つまり虫歯は電気化学的な腐食なのです。ガルバニック電流は虫歯と関係があるのです。一番プラスの電位差があったのは、歯科用金合金とCu(銅)でした、0.7Vもありました。口腔内で安定な金属は虫歯を助長するのではないでしょうか? 高銅型アマルガムは歯科用の合金の中では0.25Vと一番低いのですが、残念ながら歯よりもプラス電位です。歯よりも先に溶けて歯を守ってくれるわけではありません。昔のZn(亜鉛)入りのアマルガムの方が良かったのかもしれません。先に溶けて歯を守ってくれるかもしれないと期待していたFe(鉄)とAl(アルミニウム)は非常にわずかですが、歯よりもプラス電位でした。歯より先に溶けて歯を守ってはくれません。残念!というか、この2つ最初はマイナス電位だったような気もしますので、酸に浸けると不動態膜を形成して電流が流れなくなるのかもしれません、いずれにしてもカソード防食には使えないことになります。残念!ほんとうに不動態が形成されるのかはそのうち調べておきます。アルミニウムはありそうですね、アルマイト仕上げ(不動態膜形成)は硝酸処理で作ると聞いたことがあります。やはりZn(亜鉛)は-0.35Vとダントツ歯よりもマイナス電位です。歯に亜鉛を貼り付ければ、虫歯を防ぐことが可能です。 亜鉛は人間にとっては必須微量元素ですので、フッ素よりも安全です。フッ素は人間には全く必要としない毒物でしかありません。しかもフッ素は電気化学的にいうと歯を溶かすハロゲン族です、虫歯は治りません。以下、象牙質を基準としたイオン化傾向の一覧表を載せておきます。亜鉛:-0.35V象牙質:0Vエナメル質:+0.002Vアルミニウム:+0.015V鉄:+0.05V鉛:+0.18V高銅型アマルガム:+0.25V歯科用71%銀合金:+0.5V歯科12%金銀パラジウム合金:+0.68V歯科用70%金合金、銅:+0.7V上に行くほどイオン化傾向が高い、腐食しやすい、溶けやすい、虫歯になりやすい。下に行くほどイオン化傾向が低い、腐食し難い、安定。pH3の塩酸に漬けると、、ここに虫歯を防ぐポイントがあると書きましたが、つまりpHが低いつまり酸性溶液中で電流が流れ腐食(虫歯)が起こるのですから、酸をアルカリで中和すれば良い!ということが分かりますね。それが「重曹うがい」です。中性、弱アルカリ性溶液中では局部電池は形成されず、ガルバニック電流は流れません。。では、その酸はどこから来るのかって?それが虫歯菌が出すのですよ、、でも酸だけでは歯は溶けない、虫歯が出来るには、電気化学的なメカニズムが必要なんです。

2012.10.15

コメント(3)

-

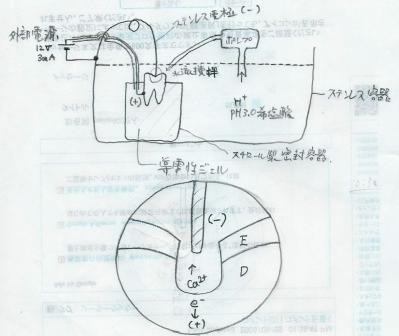

ムシ歯をつくる実験(歯科の常識を覆すシリーズ4)

2009/09/10と2009/09/22の記事の再掲です。ムシ歯をつくろうと思ったが、歯が溶けちゃった。。という実験です。でもまあ、歯がマイナスになるように(電子を奪うように)電圧をかけて電流を流すと歯が溶けるという「虫歯の電気化学説」を裏付ける実験結果が得られました。歯をpH3の酸性水溶液に浸けただけでは、1ヶ月経っても溶けたりはしないのですが、0.1mAの電流を流すと3時間で溶けてしまいます。ーーー引用開始ーーー 続きです。虫歯は電気化学的な仕組みで起こるということを証明するために簡単な実験装置を組みました。表題画像がそれ。基本コンセプトは歯牙から電子e-を奪い、溶出したCa2+(カルシウム・イオン)を-電極に吸い寄せる、それだけです。まずは歯牙に+電極を取り付ける作業、 歯冠だけを出して密閉容器に入れる、 電気的結合を密にするために、心電図の電極とかに使う導電性ジェルを密閉容器に充填する。虫歯を作る場所を決めるために象牙質に達する深さ2mm、直径1mmの穴を開ける。 ステンレス容器に歯牙の入った容器をセットしてpH3.0の希塩酸を注ぐ、-電極が分極することを防ぐ為に熱帯魚のポンプで水流を作る。 これが肝の部分、 拡大画像、ステンレス容器からこれもステンレスの針金を咬合面に開けた穴に入れる、歯に触れないように、 ステンレス容器と歯牙との間に電圧を掛ける、約12Vで0.23mA流れる。これで様子見。。待ちきれないのでもっと電流を増やそうかな・・。ーーーつづきーーー 省エネタイプの外部電源を作ったので、実験再開!外部電源は定電圧電源だと分極によるインピーダンス上昇による電流低下が起こるので、定電流電源としました。表題画像がそれ、オーディオやる人が見ればすぐに解る回路。とりあえず、100.0μAに設定(テケトー)。 げげ、、、ネットで3時間遊んでいる間に溶けちゃいました。。一回り小さくなって、クラック(ヒビ)がたくさん入っています。 これは実験前、 やはり、電流が大きすぎでしょう。エナメル質と象牙質のSUS(ステンレス)に対する電位を別々に計り、その中間値での電位で実験すべきですね。つまり、象牙質は溶けるがエナメル質は溶けない電位。またpH3は低すぎますね、今度はpH6か、pH7でも良いかも、単なる電解質ということで塩水でも良いかも。。また、試料作りから始めます。しかし導電性ジェルがもうない。。

2012.10.15

コメント(2)

-

「虫歯の原因」原子レベルで一端解明!(歯科の常識を覆すシリーズ3)

http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html去年のお話で、いささか旧聞に属しますが、ここで取り上げるのを忘れていましたw^^;そろそろ歯科でも「電気化学反応」が研究され始めたようで、歯の構成物質ハイドロキシアパタイト(HA)は水素イオン(H+)を通しやすい構造だそうです。ハイドロキシアパタイトは従来、電気的抵抗値は高い(電子e-の移動は少ない)とされてきましたので、電気化学的に扱えるという視点がなかったのですが、水素イオンが通るとなれば話は別です。電気化学的には電子が通ろうが、水素イオンが通ろうが極性が違うだけで、同じことです。半導体の電荷の担体としての電子とホールの関係と同じと考えれば解りやすい(?)うちで提唱している歯は金属と同様に扱えるという「虫歯の電気化学説」の基本原理が解明されたということです。後はムシ歯は金属の腐食と同じものだよ、ということに気が付けばほんとうのムシ歯の原因と予防方法はあっさり解明できます。具体的にはどういうことかと言うと、HA(歯)が金属と同じようにその内部を電流が流れる(イオン伝導)ということは、HAは電気化学的な意味での電極をして扱うことができ、局部電池の電極にしろ、外部電圧の電極にしろ電極として機能でき、電子e-が流れるよりかは、桁違いに大きい電流(H+)が流れ得るということです。HA内部をH+が流れると、HA内部でのイオン化傾向がCa>>H+ですので、H+がCaから電子e-を奪い、CaはCa+となって溶出するということです。で、歯(HA)が溶ける。水素イオンがHAを流れる条件とは、H+が十分に存在する酸性溶液中にあることと、HA(歯)をマイナス電極とする何らかの局部電池が形成されることの2点です。そして、HAの表面にH+が存在するだけの場合より、H+がHAを通り抜けるときにCaから電子e-を奪う速度がずっと大きいということです。ムシ歯の原因の解明、おめでとうございます!!^^/これで人類の歴史からムシ歯という病気が根絶される日も近いですね!ノーベル賞ものです!!ぜひ山口大学と東工大の研究チームにはノーベル賞を受賞していただきたいと思います。・・これで、酸性溶液中のHAで水素イオンの移動が起こることがムシ歯の原因で、酸で歯は溶けたものがムシ歯だよということは否定されますし、真の意味でのムシ歯予防とは「金属の防食技術」と同じものだということが分かります。そして、フッ素ばかりに拘ることがバカげていることがバレてしまうでしょう。記事によるとHA中のOH基がH+を運ぶとされていますので、HAのOHがフッ素(F)に置き換わったものとされているフルオロアパタイト(FA)のFがH+を運びにくいと判明すれば、FAのイオン伝導はHAより少ないということですので、Fがムシ歯予防に効くという査証にはなります。しかし電気化学的にはFを含むハロゲンイオンは金属腐食の促進要因の一つですので、Fを使うことは一定の効果はあっても、多すぎると逆効果になることが容易に考えられます(実際にもこのことは確認されている)。単なる金属腐食と同じメカニズムで起こるムシ歯の予防に、わざわざ毒性があり、逆効果になる可能性のあるFに拘り続けることはいかがなものか?という疑問が湧くのは理論的必然でしょう。ここでは触れませんが、「電位-pH図」の利用という金属一般に通用する効果的な防食技術があります。まあ、ちょっと考えれば、ムシ歯は歯の構成物質のCaがH+よりイオン化傾向が大きいことが原因ですので、口腔環境からH+を無くしてしまえばよいということはだれでも考え付きます。アルカリでH+を中和させるというのが、ムシ歯のより根本的な予防法です。具体的にはそれがうちでお薦めしている「重曹うがい」です。重曹成分のHCO3-は元々唾液中には炭酸緩衝系として存在していますので、毒性は皆無だし、しかもアルカリ性ですので、HA(歯)の再結晶(再石灰化)は促進されます。そういう意味で「重曹うがい」は二重に美味しい、、「重曹うがい」はフッ素と違い極めて安全で、ムシ歯予防だけではなくムシ歯の自然治癒にも効果的なのです(フッ素にはできてしまったムシ歯には効果がないとされている)。・・元記事は削除されていて探せませんでした、すみません。どなたかご存知ではないでしょうか?ーーー引用開始ーーーhttp://blog.goo.ne.jp/dental-dds/e/b1840f708b699a45d08916c6fceee484虫歯の原因の一端を解明 水素イオン関与(東京工業大学、山口大学)2011年11月19日 00時12分27秒 | 歯科 東京工業大学の八島正知教授らは、虫歯が起こる原因の一端を原子レベルの観察技術とコンピューターによる理論計算で明らかにした。歯や骨を形成する物質が水素イオンを通しやすい構造であり、虫歯などの化学反応を起こしていると推定した。歯や骨の損傷や成長の詳しいメカニズムの解明をさらに進める。 山口大学の藤森宏高准教授らとの共同成果。内容は米化学会の専門誌ジャーナル・オブ・フィジカル・ケミストリーに近く掲載される。また北海道大学で開く日本結晶学会で25日に発表する。(2011/11/17 日経産業新聞)東京工業大学:http://www.titech.ac.jp/山口大学:http://www.yamaguchi-u.ac.jp/ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー http://www.ha-ppy-news.net/虫歯/83398.html ≫≫●う触の進行にHAの水素イオンが関与 (日本歯科新聞1/24) 理工学研究科 物質科学専攻 八島 正知 教授 歯や骨の形成物質であるハイドロキシアパタイト(HA)の構造を解析し、OH 基で酸素イオンを軸に水素イオンが動くことを解明しました。水素イオン の移動が活発になるほど、HAの表面、内部で電気化学反応が進みう触にな りやすい状態になります。また、骨粗鬆症の進行にも水素イオンの動きや すさが関係している可能性があります。この研究成果は山口大学との連携 によるものです。 ・八島研究室 http://www.cms.titech.ac.jp/~yashima/Yashima-Jpn.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーhttp://ameblo.jp/jnakamura611/entry-11081553024.htmlテーマ:ブログ東京工業大学と山口大学 水素イオン関与! 親からの遺伝、母親、父親が虫歯が多くて赤ちゃんの時に半分口の中で柔らかくしてから与えたりキスをしたりしていると遺伝でうつるといった説もあった。 今回は原子レベルでということなので間違いないだろう! 山口大学の藤森宏高準教授らとの共同成果。内容は米化学会の専門誌ジャーナル・オブ・フィジカル・ケミストリーに近く掲載される。また北海道大学で開く日本結晶学会で25日に発表する。 歯や骨を形成する基本物質であるリン酸カルシウムの水酸化物ヒロキシパタトの構造を、結晶を構成する原子の位置がわかる中性子線解析法と、電子の密度分布が分かる粉末エックス線解析法で詳しく調べた。 精密な構造解析により、水酸基が酸素イオンをバケツリレーのように隣の水酸基に渡せることが分かった。量子力学に基づく理論計算も行い、結果は構造解析と一致した。 生体内の環境では、ヒドロキシアパタイトは電気化学反応という作用で表面から石灰などに変化するこの反応には水素イオンが大きく関与していることが知られている。アパタイトの中をイオンが通りやすくなると、表面だけでなく、内部からも反応が同時に進み、虫歯を招くと考えられる。 虫歯のほか、骨の成分が減少する骨粗しょう症の進行にも、水素イオンの動きやすさが大きく影響を与えている可能性があるという。八島教授は今後、化学、医学、歯学など専門家と共同で、実際の生体内でのヒドロキシアパタイトの反応を調べる考えだ! 歯磨きに関する道具や磨き粉、アルコールの洗浄液等もよいものがたくさん出てきて虫歯が減っているように思えるが、撲滅するところまで、研究が進むのだろうか?

2012.10.14

コメント(0)

-

改正著作権法で違法になった「リッピング」とは?〈週刊朝日〉

10/15 1:59迄 全商品ポイント5倍♪【送料無料】TASCAM(タスカム) ポータブルCD/SDレコーダーPortable CD/SD Recorder BB-1000CD「リッピング」=「CD/DVDのコピー」が違法だそうで、今更なにをほざいているのやら、、楽天でもそういう機械は売っていますが、これは御法度、ご禁制の品ですか?うちのプリウスのカーステ?はCDを入れると勝手にHDDにコピーを始めますよ。それも違法ですか?音楽業界はそれだけ追い込まれているのでしょうが、もう諦めた方がよいのでは?ミュージシャンは一期一会のライブコンサートで食べて行くしかないでしょう。CDはコンサートの記念品として販売、もしくはネット上に積極的にアップして、ライブを聴いてみたいと思わせなくては、、それができないアーティストはゴミということです。ーーー引用開始ーーーhttp://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121009-00000013-sasahi-entdot. 10月9日(火)16時31分配信 インターネットで動画や音楽をダウンロードしただけで、2年以下の懲役や200万円以下の罰金を科される恐れがある改正著作権法が、10月1日に施行された。 どのような行為が罪に問われるのだろうか。著作権法に詳しい金井重彦弁護士が解説する。 「無償で放映されたテレビ番組や楽曲を録画・録音するだけなら大丈夫ですが、すでにCDやDVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されたりしている楽曲や映画、テレビドラマをダウンロードした場合は罰則の対象となります。動画などが、違法にアップロードされたものだと知っていたことに加え、被害を受けた側が被害を訴え出ることも条件となります」 今回の改正には、もう一つ大きな柱がある。「リッピング」と呼ばれる行為の違法化だ。 リッピングとは、DVDや一部のCDに付けられている「コピーガード」という複製を防ぐ機能を解除して、動画や楽曲のデジタルデータをパソコンに取り込む行為のことだ。これまで著作権法では、個人的に楽しむ場合であればこうした行為は認められており、ネット上ではコピーガードを解除するための無償ソフトも提供されている。 それが今回の改正では私的複製の範囲外とされ、罰則こそ科されないものの、違法な行為とされた。 なぜこうした行為まで規制されたのだろう。 「リッピングによってDVDなどから取り出されたデジタルデータは、動画サイトにアップロードする際にも使われます。違法アップロードにつながるリッピングを違法化することで、違法アップロードを防止することができるのです」(文化庁著作権課) 現実の世界だけではなく、自由な空間とされたネットも、徐々に息苦しさを増しているようだ。 ※週刊朝日 2012年10月19日号

2012.10.14

コメント(2)

-

世界の人口問題

現在70億を越えた人類は地球上の生物の重量比で10%を越えるまでになったそうです。地球上の生命を形作っている物質の10%が人間だということです。搾取の頂点を極める動物が10%というのはいかにも多過ぎます。適正な世界人口は10億人程度で、20億を越えるというのは人類の持続可能性を考えると厳しいものがあるでしょう。少なくとも1950年代に戻るしかないというのはそういうことです。50年代が土人生活だったかというとそういうわけではない。遠い記憶の中ですが、眩しい太陽が輝いていました。

2012.10.13

コメント(2)

-

エネルギーと水のゆくえ

70億を越えた人口を養うには水とエネルギーが足りない。現在の多収穫品種の穀類は多量の水とエネルギーの投入を必要としている。それが無くなれば、21世紀は飢餓の時代となるだろう。それはもう始まっている。ーーー引用開始ーーーhttp://agora-web.jp/archives/1492072.html社会・一般エネルギーと水のゆくえ辻 元 / 記事一覧豊かな生活を支えるものは、何か? それは、豊富なエネルギーと水である。 たとえば、穀物は、その重量の約2000倍程度の水と、肥料、トラクターなどの機械力で生産されるが、窒素肥料は天然ガスから作られる水素と空気中の窒素から大量のエネルギーを使ってアンモニア合成することでを生産され、その合成に使われるエネルギーは年間5000兆キロジュールで、大型の原発150基分の生み出すエネルギーに相当する(大河内直彦「地球のからくりに挑む」より)。 つまりアンモニアの合成だけで、我々の摂取カロリーのおよそ20%にあたるエネルギーを消費していることになる。このように食糧生産、電力、交通機関など、豊かな生活のためには、大量のエネルギー、水なしには成り立たない。 ここでは、 Paul Chefurkaの論文:Paul Chefurka "World Energy to 2050 (2007) を元に、エネルギーと水の将来について考えてみたい(以下のグラフはこの論文から転載)。有限化するエネルギー、水現在の世界を支えるエネルギーの中、一番大きなものは、石油である。 しかし、その石油生産は、既にピークアウトしており、今後、生産は減少してゆく。埋蔵量はもっとあるだろうという人もいるだろうが、これは質を無視した話だ。始めは掘れば吹き出す油田でも、やがては海水を注入したり、さらに、高温の蒸気を注入しなければ原油を回収できなくなり、生産効率(EPR: energy profit ratio)は落ちてゆく。 簡単に言えば、投入エネルギーに対する産出エネルギーの割合が減少してゆく(石油のEPRは非常に大きく凡そ100ほどもあるが、太陽光発電は凡そ10未満と言われる)。 EPRが小さいとエネルギー源としての質が低下し、それが1を下回ると意味を失う。Chefurkaはガスについても、2025年前後にはピークアウトすると予測している。 Chefurkaの論文は2007年のものなので、シェールガスに期待する向きもあるだろうが、これは難しい。 シェールガスの生産効率は非常に低いものだし、2011年6月のニューヨークタイムスの記事: "Insiders Sound an Alarm Amid a Natural Gas Rush" (天然ガスブームの最中に警告の内部告発)には次のように記されている。“Money is pouring in” from investors even though shale gas is “inherently unprofitable,” an analyst from PNC Wealth Management, an investment company, wrote to a contractor in a February e-mail. “Reminds you of dot-coms.” “The word in the world of independents is that the shale plays are just giant Ponzi schemes and the economics just do not work,” an analyst from IHS Drilling Data, an energy research company, wrote in an e-mail on Aug. 28, 2009.リークされた文書 つまり、シェールガスビジネスは、初期の生産減退が大きいことから、期待を煽って投資資金を集める、ねずみ講のようなものだと言うのだ。 これについては異論もあるだろうが、そもそも石油の枯渇が心配される今、アメリカも輸出を許可しないだろう(実際、今年5月の日米首脳会談での日本側の輸出要請は拒否されている)。 その上、日本の場合、天然ガスは液化しないと輸入できず、そのエネルギーロスは65%にも上るという。 これは、天然ガスをパイプラインで輸入する国に比較して、日本の大きなハンディになる。シェールガス採掘の引き起こす環境破壊も大きな問題だ。 メタンの放出は、温暖化を促進するし、地下水の汚染の問題も広く知られるところだ。 何れにしろ、シェールガスは、今後10年くらい様子を見ないと、その持続性について何とも言えない。 私はシェールガスブームは、一時のから騒ぎに終わる可能性が高いように思う。 一方、石炭は埋蔵量が豊富だから、エネルギー源にはなるが、残念ながら、主成分が炭素のため、温室効果が最も高い。 Chefurkaは、BPなどの資料から、将来のエネルギー源の推移について、次のように予測している:現在の先進国の不況は、このように限られたエネルギーを先進国と工業化してきた新興国と奪い合っているため、エネルギーコストが大きくなったことが、大きな要因である。 豊かな生活を支えるエネルギーは急速に減少し始め、それを台頭してきた新興国と分けなくてはならない。 今後、急速にエネルギーコストは上昇し、その結果、肥料価格や燃料価格が上昇することにより食糧価格が高騰すると考えられる。 一方、我々の豊かさのもう一つの源、水についても「水資源の危機ー渇く地球」で書いたように、水資源は今後、今後、大きく伸びることは期待できず、むしろ減少する可能性が高い。 「経済成長と水資源の枯渇」で書いたように、地下水の枯渇は深刻な問題になりつつある。 その一方、新興国の経済発展で水需要は、今後大きな伸びが予測されている。また海水の淡水化に1トンあたり約3kwhの電力が必要であることや、シェールガスの採掘には膨大な水が必要であることからも分かるように、エネルギーと水の問題は表裏一体の部分もある。 実際、中国内陸部のシェールガス開発では、水資源の不足が問題になりつつある:「中国のシェールガス開発、山積する課題」70億に達する世界人口は、急速に減少するエネルギーと減少する水資源に直面している。 明日は現在より貧しくなるこのように、今後の世界はエネルギーと水という豊かさのパイが縮小してゆく中で。より多くのプレーヤーが、そのパイを奪い合うという構図であることは明らかだ。 今後、先進国の国民は長期的には物質的に豊かになることは全く考えられない。多少の波はあっても、世界全体として貧しくなることは避けられない。 現在、先進国が行っている金融緩和などの景気浮揚策も、エネルギー、水という観点から考えると、全く効果はないだろう。 なぜなら、豊かさ(エネルギー、水)の総量が減少する一方で、新興国の台頭でその必要量が増えているという構図は変わらないからだ。 お金をばら撒いても、エネルギーや水は増えない。 現在の先進国の状況は不況というよりも、エネルギーと水の有限性の引き起こす、必然的な変化と捉えるのが、正しいのではないだろうか。 デフレ脱却など、何の意味もないのである。 何をすべきか将来にわたるエネルギー予測や水資源の枯渇の問題を見据えれば、新しいエネルギー源の登場に期待する前に、省エネルギーに努めなくてはいけないことは明らかだ。 原子力の利用も、ためらうべきではないだろう。 政府は2030年までに脱原発を目指すそうだが、実現可能性は乏しい。 このままゆけば、21世紀は飢餓の時代になる。 これを見据えて行動することが、何よりも求められる。

2012.10.13

コメント(0)

-

定員を超えた地球

僕が危惧している近未来の世界を雄弁に語る人ですね。辻 元さん。こちらなんかもお読みください。水、食料、エネルギー、そしてそれらの根本にある人口問題。http://agora-web.jp/archives/1491468.htmlーーー引用開始ーーーhttp://agora-web.jp/archives/1476298.html科学・技術・文化定員を超えた地球辻 元 / 記事一覧今年の夏、話題になったように、ウナギの稚魚の3年続きの記録的不漁により、ウナギ資源の枯渇が憂慮されている。しかし、ウナギ資源の枯渇の兆候は、もっと深刻な食糧生産の有限性の問題の片鱗に過ぎない。 ここでは、世界の食糧生産の危機的状況を伝え、我々が人生哲学を転換する必要性について述べたい。顕在化する食糧生産の限界世界の食糧生産をその根幹である穀物生産高を見ると、下の図のように、順調に伸びているように見える。しかしながら、世界の1人当たりの作付面積を見ると、下の図のように、我々の生命を支える耕地は、一人当たり0.1ha(10m ×100m)ほどしかなく、その面積は年々減少している。さらに総作付面積も1981年をピークに土壌侵食、限界耕地の放棄により減少している。実は耕地面積は、ここ60年ほど、殆ど増えていない。 穀物生産の増加は単位面積あたりの収量(単収)の増加による。 しかし、化学肥料の投入、多収穫品種の作付、灌漑設備の整備といった収量の増加策は、ほとんどの地域でやり尽くしている。 実際、単収の増加は鈍化している。 世界規模でみれば近年の単収の伸び率は極めて低調で、今後についてもおそらく横バイであり、条件の悪い複数の国においてはむしろ低下が予想される。さらに穀物の余剰、不足の推移を見ると、最近は大きく不足する年が増加している。(以上の3つのグラフは 「危機的水準にある世界の穀物在庫」 から転載) 最近の話題としては、 今年のアメリカの旱魃により、トウモロコシ、大豆などの飼料作物が高騰し、鶏肉、豚肉まで贅沢品になる可能性が指摘されている。 中国で食肉生産が増加し、中国の穀物輸入が増えている。 このような状況から10年、20年といったスパンで考えれば、肉類は貴重品になることは必然的であり、世界の人々は穀物中心の食事をするしかない。長期的には、現在の70億もの人口を支えるほどの農地、環境容量は存在しない。 環境問題は人口問題地球はその定員を大きく超え、人類は人口問題に直面している。 非常に近い将来、その削減が至上命題になるだろう。 我々は社会を縮小してゆくしか選択肢はない。温暖化などの環境問題は、既に人類にとって大きな脅威になっており、耕地面積の限界、単位面積当たりの収量の増加の限界に加え、旱魃や豪雨、森林破壊による土壌流出、地下水位の低下、土壌そのものの劣化など、人類の将来には、既に暗い影がしのびよっている。 IPCCの予測によれば、今世紀末までに3.0℃程度の気温上昇が想定されているが、もし3.0℃もの気温の上昇が起きた場合、、水資源の枯渇、森林破壊や土壌流出の激化により、世界人口は現在より相当少なくしない限り、食糧生産が追い付かないだろう。 如何にエネルギーを効率的に使うにしろ人間の存在そのものが、自然環境を改変するため限界はある。環境制約から世界人口を長期間を掛けて減少させてゆく必要がある。体の大きな動物ほど個体数が少ないという自然界の法則に従えば、世界の総人口を1億人程度まで緩やかに減少させることが、100年から200年といった長いスパンでは必要となるだろう。 少子化は経済成長といった観点からは望ましいことではないが、地球全体として見れば、少子化は望ましいことである。さもなければ、戦争が勃発したり、法定制限年齢を設けるといった、非人道的な方法による人口の削減が必要になる可能性が高い。 哲学の転換が必要以上のような事実を前提とすると、地球上の全ての人々に物質的な豊かさは手に入らず、先進国の人々は次第に貧しい生活を強いられることになり、一方、新興国の人々の生活は、現在の先進国並みの豊かさになることは決してあり得ない。 これは、地球が既に定員を大幅に超えた状態であるということであり、不可避である。皆が豊かに生活するには地球は小さすぎる。 しかし、これは物質的な豊かさに限定した話である。我々は人生哲学を変える必要がある。物質的な豊かさは望むべくもないが、それでも精神的には豊かになれる。 精神の世界には限界がない。 数学などの真理の探究、自然保護活動、社会奉仕などいろいろな活動をすることで精神を充実させ、心豊かに暮らすことを考えるべきだろう。 残念ながら決して生き易い時代とは言えないが、物質的豊かさを皆で追及することは不可能だ。国際的な協調は可能か?このように、先進国の生活水準が相対的に下がり続ける状況に置かれれば(今まで、それはバブルによって覆い隠されてきたわけだが)、当然のことながら、国際的な緊張は高まるだろう。どうしても自国の利益を優先しようという国が出てくるのは、当然だ。温暖化などの環境問題、エネルギー問題、水資源などの争奪など紛争の種は際限がない。こういった問題をクリアできなければ、多くの人が餓死したり、環境が荒廃して農地が使えなくなる。森林が荒廃して水資源が失われるといったことが起きるだろう。残念ながら、長期的な視点を持ち得ない現行の国際政治体制を考えるとき、国際協調体制が出来るには、何等かの悲劇的な事件が起きることが必要なように思われる。いや、旱魃などの気候変動に苛まれているアフリカの現状を見ると、既に人類は、悲劇的な状況に直面している。 今は、先進国がアフリカを見捨てる方向に動いているだけだ。大量の餓死者が出るといった悲劇が、先進国で顕在化することが、人類の覚醒には必要なのかもしれない。日本でも多くの餓死者が出るような事態ということも、20年程度先には想定すべきだろう。 現在の世論を見る限り、こういった中期的な視点を持っている日本人は極めて少なく、 現在の生活水準を低下させることにさえ否定的な国民が多いというのは、極めて憂慮すべきである。 経済成長の追求も大事であるが、より長期的視点を人類全てが持つべきであることは論を待たない。 我々人類は、存亡の危機に立っていると言ってよい。人類にとって、平家物語の「盛者必衰の理」が現実のものになる日は、そう遠くない。補遺:こういった状況を意識することなく、現在の豊かな生活が続けられると考える日本人が多いことに驚きを感じる。 原発再稼働やオスプレイの問題に象徴的に見られるように、日本が現在でも経済大国であり、アメリカの重要なパートナーであり続けられるような錯覚に陥っている日本人が多いことには、危惧を感じざるを得ない。 我々日本人は真剣に生き残りを考えるべきではないだろうか。

2012.10.13

コメント(0)

-

今日の充填治療その109

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.13

コメント(0)

-

高成長の終焉と低エネルギー、省資源社会への移行 - 辻 元

僕が70年代のことをを取り上げているのは、エネルギー使用量が今の半分の70年代の経済レベルに、とりあえず戻る必要があるからです。それは、もうエネルギーやその他の資源も水も、もう枯渇が始まっているからです。シェールガス、シェールオイル、メタンハイドレートなどがもてはやされるのは、掘れば自噴する簡単にゲットできるエネルギーはもう無くなることが見えてきたからです。そんなものに決して明るい未来があるわけではありません。 そして、とりあえず使用エネルギーを半分にして時間稼ぎをしている間に、現在の1/10の使用量にする方法を考え、実行しないと、人類には持続可能性はありません。要するに人類に未来はありません。その1/10のエネルギー使用量だったのが、50年代です。 そういうことを言い出す人も出てきましたね。 ーーー引用開始ーーー http://blogos.com/article/48232/2012年10月12日 09:01 先日、白川日銀総裁が、「潜在成長率を超える成長を維持しようとすると、不均衡が拡大する」と述べた(「高度成長永久に続けられない、無理な成長で不均衡発生=日銀総裁」)。これは、現在の先進国の状況を端的に表している。 つまり、先進国の潜在成長率が低下している一方、持続不可能な高い成長を求める声が大きくなっている。これは、我が国も例外ではなく、デフレ脱却を求める声が、民主党の前原経済相からも上がっているし、列島強靭化計画といった巨大公共事業による内需拡大策を自民党が主張している。 高い成長を前提とした現行の社会システム現在の先進国は、高い成長が可能であった80年代までの社会システムをそれほど変革せずに、現在に至っている。そのため、成長の低下は、取りも直さず、社会システムの機能不全を引き起こす。たとえば企業年金の予定利率の問題は、その典型的なものだ。最近の日本の電機業界の不振から、過酷なリストラの様子が漏れ伝わるが(たとえば「私はこうして退職を強要された/NECリストラ 面談一問一答メモ」)、これも成長の低下が引き起こす問題の典型例である。 つまり経済全体が低成長もしくは縮小傾向に陥ると、会社を辞めても次の仕事が見つかりにくいという問題が生じる。こういった背景もあり、先進各国は、正に潜在成長率を超える高成長を人為的に引き起こし、バブルを生み、それを破裂させてきたのである(ITバブル、ユーロバブル、リーマンショック等)。 しかしながら、今日、日米欧が同時に、これほど大きな問題を抱え、新興国経済が台頭してきた今、高成長の夢よもう一度といっても現実味は全くないことはGordon氏の論文:Is US economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds に教えられなくとも、バブル崩壊後20年以上も経済の緩慢な成長を経験してきた日本人なら十二分に理解しているはずである。 白川日銀総裁が無理な高成長を戒めているのも、こういった過去の経緯を観察してのことだろう。 しかし、それでもなお、「成長戦略だ、日銀の金融緩和だ、不況の原因は増税至上主義の財務省の陰謀だ」といった声が巷に多く見られるのは、旧来の社会システムに根差した必要性に基づく主張と言えるだろう。 エネルギーと水の問題「エネルギーと水のゆくえ」で書いたように、エネルギー資源、水資源の総量は減少する一方(引用したChefurkaの論文によれば、2050年時点で、世界のエネルギー産出量は現在の約3分の2)、新興国の台頭により、エネルギーと水の必要量は増大する。従って、エネルギー価格は上昇し、水は希少化する。 これが、経済成長のボトルネックになる。 (Chefurkaの上記論文から転載)実際、原油価格は急上昇している:エネルギー価格の上昇は、以下の現象を引き起こす: (1) 経済成長の鈍化またはマイナス成長: エネルギー利用の効率が一定とすると 経済成長≒ エネルギー消費増 である。(2) 食糧価格の高騰:食糧は水とエネルギーを変換したもの(3) 政府債務の増大:景気悪化による税収減 + 景気刺激策への負担増 (4) 失業率の上昇、賃金の減少:企業へのコスト削減圧力石油、天然ガスとも資源の枯渇は顕著になりつつある。シェールガス、シェールオイルの採掘は来たるべきガス黄金時代の到来を告げるものではなく、シェールガス、シェールオイルといった低EPR(産出エネルギー/投入エネルギー)のエネルギー源に手を出さざるを得ない状況にまで追い込まれていると見るべきだ。 今年発刊されたIEAのレポート: Golden Rules for a Golden Age of Gasを見ても、課題は多い。一年前の報告書: Are we entering a golden age of gas ? からは、楽観論が著しく後退しており、非在来型ガス開発が進まないケースも同時に考察されている。 日本でも、ごく最近シェールオイル、シェールガスが試掘されたが、資源量、生産効率とも有望とは言い難い。 紙数の関係で詳しくは書けないが、太陽光発電、風力、潮力、バイオマスなどの再生可能エネルギーも実際には、そのかなりの部分を化石エネルギーに依存しており(例えば、風力発電のプロペラは化石燃料なしには作れない)、化石燃料の枯渇を少し先延ばしすることができるかどうか、といったところではないか、と思われる。一方、「経済成長と水資源の枯渇」に書いたように水資源の枯渇も著しい。たとえば中国の河川の35%が断流現象(河川の水が、河口まで達しない)を起こしている、と伝えられる。 日本人の意識には、日本は水が豊かな国という固定観念があるが、これは誤りだ。実際には食糧の形で大量の水(ヴァーチャルウォーター)を輸入している:上の図を引用した環境省ホームページによると:2005年において、海外から日本に輸入されたバーチャルウォーター量は、約800億m3(※1)であり、その大半は食料に起因しています。これは、日本国内で使用される年間水使用量と同程度です。とされる。 我々の食生活は、深く海外の水資源に依存しているのである。 低エネルギー省資源社会の実現エネルギー資源、水資源といったものが、将来的に大きく減少することは、恐らく避けられない。そうした中で、世界経済は停滞せざるを得ないだろう。その上、アメリカで現在「財政の崖」が議論されているように、先進諸国は、高成長の夢を追い求めたツケの、巨額の政府債務を抱え、財政再建も避けることができない。活気ある経済を失えば、財政破綻は避けられないだろう。我々に何ができるだろうか?それは、我々が低成長(あるいはマイナス成長)、エネルギー、水の枯渇といった状況に適応することである。 このためには、低エネルギー、省資源社会へと移行しなくてはならないし、低成長でも財政再建をするために、経済が停滞あるいは縮小しても、高い税金を払える社会を実現しなくてはならない。 目安として、2050年までにエネルギー消費量を現在の半分にする必要があるだろう。 分かり易い例を挙げれば、自家用車はなくし、鉄道と自転車、電気自動車のカーシェアリングへと移行することである。稼働率が10%程度の自家用車に依存した社会は続けられない。あるいは、リン資源の枯渇が懸念されているので(「時間濃縮された資源利用の限界」参照)、現在、ドナー制度などで、利用されている、死後の遺体の利用についても、もう一歩進めるべきだろう。抵抗感のある人は多いだろうが、骨壺に入れる骨は全部でなく、ごく一部にして、リン資源として活用すべきだろう(リン資源の一つグアノは、海鳥の糞の化石だが、これは海鳥の食べた魚の骨に含まれるリン酸カルシウムに起因する)。 エネルギー循環、物質循環という視点が、今後、一層大事になろう。社会の秩序を保つために、社会の効率化によって、何とか豊かさを少しでも維持することを考えるべきだ。 その上で、世界人口をエネルギーの枯渇に対応したり、水資源の持続可能性を保てる規模に、計画的に縮小してゆくしかない。ゼロないしマイナス成長を前提とした、経済などの社会システムも必要だが、成長なしに資本主義自由経済が機能するのかは、私には良く分からない。 そこは経済学者、社会学者の英知に期待したい。http://agora-web.jp/archives/1493291.html

2012.10.12

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ13

このカメラは「キャノン ダイアル35」という機種で、先進的なデザインをしています。1966年頃に購入したもので、ずいぶん使いました。70年代半ばまで使いました。というのは、ハーフカメラといって、35mmのフィルムを半分にして使うので、2倍撮れるのです。36枚撮りのペトローネが2倍の72枚撮りになるので、貧乏だった当時はありがたかったものです。しかもカラーフィルムはありましたが、もっぱらモノクロばかり撮っていました。1枚当りの値段はフィルムだけではなく、現像料もプリント代もそれぞれ半分で、35mmカラー写真の半分の半分の半分、、1/8 ?デザインは先進的ですが、ふつうのバカチョンカメラで、シャッタースピード優先AE、向かって左上のファインダー下の黒いつまみを引き出すと、絞りがマニュアルになります。フォーカスも目測というか、ファインダーを覗くと、山や人間の絵が描いてあるところがあって、目的のところに指針を合わせるだけというアバウトなものでした。フィルムはゼンマイモーターで半自動送り・巻き上げです。ゼンマイはハンドルをぐるぐる回して巻きます。アルミボディーが撓みやすく光が漏れることがありました。ハーフサイズの光が漏れているフィルムをネガポジ反転でスキャンした画像です。

2012.10.12

コメント(0)

-

中国経済の変調、ひょっとするとこの先に待ち受けているのは「100年に一度のこと」かもしれない

13億の人間が先進国並みに資源エネルギーを消費し始めると、一瞬で地球はパンクします。ま、そろそろ潮時でしょう。さっさと経済バブルは崩壊した方が、人類の為です。というか、全世界の人間が平等に現在の水準の資源エネルギーを消費できるとすれば、中国人は一人当たり2倍まで増やすことができ、その分日本人は一人当たりの資源エネルギー消費量を半分にせねばならないし、アメリカは1/4にしないといけない。これもできないことはないでしょう。日本は1970年代の水準に戻るだけです。まったく問題無し。今と大して変わりません。ーーー引用開始ーーーhttp://blogos.com/article/47972/竹中正治 中国経済の変調について、facebookでは気になる報道を掲載、コメントしてきたが、まとめて以下に新たしい順に3つ掲載しておく。 1、日本経済新聞、10月7日付朝刊、日曜日に考える「中国、製品デフレの足音、国有企業、過剰投資のつけ」http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20121007&ng=DGKDZO46987480W2A001C1TY7000引用:生産設備過剰は、リーマン・ショック後の景気刺激策で急拡大した建機業界に典型的に表れる。昨年後半に金融引き締めなど急ブレーキを踏んだ結果、コマツなど外資は前年比で売り上げ半減が続いている。 ところが品質面で劣る中国メーカーの売上高はわずかだが、伸びている。単なる値引きにとどまらず、頭金を販売価格の1~2割に抑え込み、低利融資付きで押し込み販売を繰り広げている。なかには頭金ゼロも多いという。財務は悪化し、油圧ショベルで中国販売がコマツを抜いた三一重工の場合、6月末の借入金が約270億元(1元=12.4円)と年初比50%も増えている。未収金も年初比倍増だ。 在庫の山をさばききれないのか、7月初めに3割の人員削減に踏み切ったと報じられている。建機に限らず人員整理は中国全土に広がり、反日デモ参加者の多くはこうした失業者だったもようだ。 国家トップの交代する共産党大会を11月に控え、富士通総研の柯隆主席研究員は「大胆な政策は採りきれない時期」と分析する。そのうえで、柯氏は「中国の過去10年は失われた10年と言われるようになる」と指摘する。温家宝首相が率いる国務院(政府)は国有化された企業群問題など「改革」にまったく手をつけてこなかったからだという。 確かに、過剰生産設備を競って作った主役は国有企業。各地の共産党幹部が出世競争の実績作りのために、工場誘致に狂奔していたといわれる。市場メカニズムが働かなかったツケがいま、深くて長い停滞につながりかねない局面にきている。コメント: 世界銀行が中国の高度成長は、固定資本形成(官民の建設や設備投資)への依存が高過ぎて、長期的に持続不可能である点を強調したレポートを出したのは、私がワシントンDCにいた2004年だったと思う。 当時、WDCのシンクタンクの中国経済をテーマにしたシンポジウムでも、フロアーから「中国の建設ブームはいつバブル崩壊するのか?」という率直過ぎる(?)質問を中国政府のスピーカーにぶつける人もいた。もちろん、中国のスピーカーは「全然バブルじゃない。必要な建設が行なわれているだけだ」と対応していた。 今年の中国経済はいよいよ大きな変調をきたし始めたと思う。あらゆるバブルは時間をかけて成長し、ゆっくりと腐り始め、そして急激に崩壊する。柯氏は過去10年が失われた10年になると言っているが、逆だろう。これから待ち受けていることが「失われた10年」ではなかろうか。 多党制の民主主義政体ならば、経済成長が失速、頓挫しても、政権が交代するだけで、社会的な暴動や内乱、分裂になることは普通ないが(せいぜいゼネストがせきのやまか)、旧ソ連邦の例を始め独裁的な政体(個人独裁か一党独裁化か違いは多少ありますが)の下では、経済的な失速、頓挫が暴力的な政変にもなりかねない・・・というのが大きなリスク。 そのリスクを最も恐れているのが中国共産党の幹部達でしょうね。 彼らが私財を海外に移転するのもよくわかる。 2、SankeiBiz 9月28日「闇金融」破綻に中国動揺 経済低迷で不良債権急増「すべてはペテンだった」 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120928/mcb1209280503013-n1.htm引用:「仏銀大手ソシエテジェネラルによると、中国の闇金融の規模は推定で2兆4000億ドル(約186兆円)に上り、中国の正規金融融資市場の約3分の1に上るとみられる。ソシエテジェネラル(香港)のアナリスト、ヤオ・ウェイ氏は、中国の闇金融のデフォルトが最大2兆元(約25兆円)に達すると試算している」コメント: 中国の「国家資本主義モデル」 国有銀行は政府が直接コントロールできるとしても、闇金金融はコントロールの外、一種のシャドーバンキング部門だ。それが過去20年間の「改革開放政策」のもとで膨張してているらしい。それが崩壊すると・・・・テイクノートしておこう。 闇金は国有銀行から金を借りることはできないはずだから、その原資は個人から集めた金だろう。この推測、試算が概ね正しいか、それ以上のデフォルト規模になれば、巨大なインパクトになる。 3、A Chinese Mega City Is On The Verge Of BankruptcySubmitted by Tyler Durden on 09/27/2012 18:29 -0400http://www.zerohedge.com/news/2012-09-27/chinese-mega-city-verge-bankruptcyオリジナル記事:the South China Morning Post, which cites researchers at Sun Yat-sen University, this city is now on the brink of bankruptcy.コメント:上記記事、商業ビルや住宅を国有銀行からの借り入れで莫大に建設し、そのレントを財政収入にして、大判振る舞いしてきた市町村が、経済失速でレント収入の急減に直面し、財政赤字となり、返済不能になりつつあるという事例紹介。おそらく紹介事例は氷山の一角 開発依存型不動産バブルが大規模で崩壊しつつある・・・ある意味では典型的なバブル崩壊だが、途方もない展開になりそうな気がしてきた・・・・もしかすると「100年の一度のこと」がこれから先に待ち受けているのかもしれない(^_^;)この記事を筆者のブログで読む

2012.10.12

コメント(0)

-

今日の矯正シリーズ29

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.11

コメント(0)

-

70年代シリーズ58

1972~3年頃にTC-2100Aと同時期に発売になったワンポイントステレオマイクECM-99(A)(Aは標準プラグ、A無しはミニプラグ?)です。P&D TC-2100AやカセットデンスケTC-2850SDとコンビで使っていました。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/20120414/当時のエレクトレットコンデンサーマイクは感度が悪く、ノイズが多く、劣化が速いという印象を持っていましたが、今聴いてみるとけっこう使えます。低音が強調されているようにも聴こえますが、当時の先入観程は悪くないです。最新のDSDレコーダと合わせるにはちょっと役不足なので、内蔵のマイクロフォンカプセルをWM-61Aと交換した方が良いかもしれませんね。

2012.10.10

コメント(4)

-

今日の抜歯再殖術

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.10

コメント(2)

-

冬の準備

夏の間は、「かりゆしウェア」を皆で着ていましたが、http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201206240002/冬はふつうの白衣に戻しました。滅菌担当はギミック付きのエプロン受付担当は清潔感のあるワンピース、、♡

2012.10.10

コメント(2)

-

やっぱり60年代シリーズ12

このところのお気に入りは、1966年製のKONICA AUTO S2 ELシャッタースピード優先オートEEとかいうメカで、シャッタースピードを決めて(例えば曇りなら1/60秒とか)ボタンを半押しすると、絞りは照度計に連動して自動的に設定されるというものです。シャッタースピードだけではなく絞りのマニュアル操作もできます。シャッタースピードを優先させると、被写体が動く場合、被写体が流れることは少なくなりますが、暗いと焦点深度が浅くなる傾向がありますので、ボケ味が強調されます。というかピントが合う範囲が狭くなります。流れるよりはピンボケの方がまだましという考えだと思います。うちにあったレンジファインダーは50年代のものでしたが、雰囲気はこんな感じでした。写真はこんな感じで撮れます。1968年、小学校の新校舎が建ち、明治の旧校舎が取り壊されるちょっと前です。5年5組の旧教室

2012.10.09

コメント(0)

-

見た目はチャリだけど、実は電動バイクで電気代はたった1円 【CEATEC JAPAN 2012】

国内では原発を再稼働させないと、電気料は2倍に高騰する、、とか、中国では250基の原発を建設予定、、とか、原発利権屋さんが騒いでいますが、何のことはない、ウランはそんなにありません。2020年頃にはピークウラン(ウラン生産のピーク)を迎え、それ以降は急速に減耗するとともに、価格が高騰します。中国が250基作る前に、ウランは無くなりますwwまた原発の30km圏内には事故に備えてヨウ素製剤を各家庭に配ろうとか政府が言っていますが、事故ったらおしまいの、そんな危険なものにつきあう必要はないです。そんなものはさっさと片付けて、昭和20年代のバタバタ(本田技研工業株式会社製)に戻ってもいいじゃないですか?電気代1円*、ソーラーパネル1枚でも充分に充電できますよ?*ざっと見積もってみると、100WのPVモジュールで6時間で満充電ということでしたので、100W×6h=0.6kWh、24円/kWhとして14.4円多分電気代10円のミスプリントではないでしょうか?本文には10円と書いてありますし。ーーー引用開始ーーーhttp://clicccar.com/2012/10/06/200687見た目は明らかにチャリで、荷台になにやら大きな弁当箱のような箱が載っているこちら。小さなブースですが「CEATEC JAPAN」に長崎県から出店した有安オートの自転車型電動バイク(Eサイクル)の「ISOLA」。つまり、電動スクーターですが、現代版モペットという雰囲気が漂っています。バッテリーを含めた車両重量は25kgですから普通の原チャリよりは軽く、自転車よりは重い中間くらいの重さです電動アシスト付き自転車から発想を得て作ったそうですが、第一種原動機付自転車なのでヘルメットが必要で、見た目は自転車ですがもちろん歩道は走れません。気になるのが路駐した際に違反切符を切られるかですが、お巡りさんや駐車監視員がバイクと気がつくかどうか。もちろん、放置自転車もマナー違反ですが……。ハンドルバーにバッテリー残量が分かるインジケーターとメーターが付いています1回の充電(約6時間)で50km走行可能で、最高速度は50km/h。充電の電気代は10円(原文ママ)ほどで、ハンドルにはUSBポートがあり、携帯電話の充電も可能です。さらに、100Wのソーラーパネルシステムもオプション設定しています。万一、バッテリーが切れた場合でもライトは点灯する仕組みで、もちろん漕いで乗ることもできるそうです。モーターは前輪にあります。最高出力は1kW心配なのがむき出し感のあるバッテリーで、雨天時の走行は奨励できないとのこと。バッテリーの盗難が何となく心配ですが、ロックできるので安心。有安さんは試作車で毎日通勤の足として使っていたそうで、マジメに自信作とのこと。価格は15万7500円ですが、まずは販売代理店を探すところからスタートするそうです。(塚田勝弘)ーーー本田技研工業製モペットーーー1948年頃エンジンがバタバタいうのでバタバタ1966年頃名前はリトルホンダ?

2012.10.08

コメント(2)

-

70年代シリーズ57

1973~74頃のSONYのラジカセでLL機のCF-1765。当時の高級機でした。スタジオシリーズといわれるCF-1700のバリエーションの1つで、SONYらしい高級感のあるデザインです。僕の場合、オーディオに興味を持つようになったきっかけはラジオやテープコーダーやラジカセでした。それからステレオカセットによる生録からアンプやテレコの自作へと進んでいきました。僕は70年代前半のSONY製品のデザインが一番好きで、THE11、スカイセンサー5400やカセットデンスケTC-2850SDなども同じ系統です。70年代も後半になるとシャープ過ぎる無機質なデザインになり、いつまでも眺めていたいとは思えなくなりました。

2012.10.07

コメント(2)

-

【悲報】 東電「ちょっとホームセンターでバッテリー買ってくる」→「あ、お金がない」→原発爆発

東電が公開した原発事故当時のビデオですが、コント以外の何ものでもない、、東電幹部は無能過ぎて、菅首相でなくてもキレると評判ですw(ワラエナイ、、)YouTubeの動画を消されない内にご覧ください。ーーー引用開始ーーー福島第一原発 混乱する事故現場 海水注入「もったいない」 http://www.youtube.com/watch?v=UB3lAscYRZs 福島第一原発 資材班 「現金が不足しております」 「申し訳ありませんが現金をお持ちの方、貸していただけないでしょうか?よろしくお願いします」 本店 小森明生 常務(当時) 「今日 ヘリコプターで飛ぶ人いるのかな」 「ヘリコプターで飛ぶ人誰ですか」 「役割は現金」 ナレーション 「2号機と3号機にもせまるメルトダウンの危機。原子炉冷却のためには車のバッテリーをつないで弁を動かすしかなかった」 「しかし、命綱のバッテリーを買う現金すら無かった」 「ようやく10時間後・・・」 前スレ 【悲報】 東電「ちょっとホームセンターでバッテリー買ってくる」→「あ、お金がない」→原発爆発へ http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1349513541/

2012.10.07

コメント(7)

-

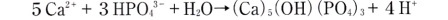

再石灰化とは(歯科の常識を覆すシリーズ2)

NaHCO3 → Na+ + H2CO3-HCO3- + H2O → H2CO3 + OH-konsuさんから重曹とベーキングパウダーの違いについてのご質問もありましたので、初期の虫歯は治るされている「再石灰化」とは、そもそもどういうことなんだ?というお話をしたいと思います。「再石灰化」というのは「recalcification of teeth」の直訳で、歯から溶けだしたCa(カルシウム)が再結晶するということらしいですが、かなり曖昧な概念です。この反対語が「decalcification of teeth」で「脱灰(だっかい)」という訳語が付いていますが、これまたはっきりしません。これらの歯科専門用語は、とにかく実態がよく解っていないので、概念としては、ぼかしておこうという意図を感じさせます。一般科学用語ではなく、歯科業界でしか通用しません。僕は再石灰化は「リン酸イオンとカルシウムイオンが再結晶してハイドロキシアパタイトになること」だと思いますので、単純に「再結晶」と呼んでいますし、また脱灰は単純に「溶解」と呼んでいます。同じイオン化合物である食塩が水に溶けるのと同じです。ちゃんとした一般科学用語で語ることができないうちは、歯科医学はいつまで経っても科学にはなれないと思います。歯科業界人はこの辺りをもっとしっかりお考えになった方がよい。・・この「再結晶」というのは、表題の最初のイオン反応式を見ていただければ解ると思いますが、5個のカルシウムイオンと3個のリン酸イオンからハイドロキシアパタイトと4個のH+(水素イオン)が生じ、水溶液は酸性になる、と書いてあります。水溶液がさらに酸性に傾くと、このイオン式は右には進行せず、反対に溶解する方向に進むはずです。つまりどこかで化学平衡に達します。実際に実験してみるとpH3程度の酸(炭酸飲料程度)に1ヶ月浸してもほとんど溶けませんが、このイオン反応式はpH(酸性度)に依存していると言えます。つまり、歯を作っているハイドロキシアパタイトは酸性で「溶解」し、アルカリ性で「再結晶」するということです。そして、右辺のH+ が出来る端から取り除かれれば、イオン式はどんどん右に進む(ハイドロキシアパタイトができる)はずです。これが「再結晶」が進むということで、一般に「再石灰化」と言われていることだと思います。では、H+ を取り除くとは具体的にはどういうことをするのかと言うと、OH-(水酸イオン:アルカリ)を供給してあげることです。H+ + OH- → H2Oつまり酸・アルカリの中和反応と言うことです。そのOH- を供給するのが「重曹:NaHCO3」です。それが表題画像2段目の構造式で、水に溶けて電離します。以下の式のように2段階で水に溶けて OH- を供給します。NaHCO3 → Na+ + H2CO3-HCO3- + H2O → H2CO3 + OH-元々重曹は唾液中に一定量含まれており、炭酸緩衝系と呼ばれる、極端にpHが高くなったり低くなったりしないような仕組みがあります。うちでは重曹水(500mLに3g)で飲食後「重曹うがい」をすることを虫歯予防だけではなく、できてしまった虫歯を進行させない、あるいは治すという目的でお薦めしていますが、元々唾液が持っている機能をパワーアップするという意味なのです。一口にベーキングパウダーと言っても、メーカーによって様々な成分を重曹に添加されているようで、その実体がどうなのかは僕は詳しくはありません。ベーキングパウダーの本質は重曹成分だけだと思われ、重曹を加熱するとCO2が発生してパンやお菓子を膨らますことができるという現象を利用した、極めて安全な食品添加物と言うことでしょう。主な添加物としては第一リン酸カルシウムとコーンスターチがあるそうで、第一リン酸カルシウムが何の為に添加されているのかは分りませんが、栄養素としての機能があるようです。そしてこの第一リン酸カルシウムは水に溶解してリン酸イオンとカルシウムイオンになりますので、これらは歯を構成しているハイドロキシアパタイトの原料そのものです。第一リン酸カルシウムが歯の「再結晶」に役に立つ成分ということは考えるまでもないと思います。ただ、唾液のリン酸カルシウムはすでに飽和濃度に達しているとされていますので、これ以上第一リン酸カルシウムを加えても意味がないか、過剰なリン酸カルシウムは析出して歯石になる可能性があり、歯周病には良くない可能性があります。>konsuさん、いかがでしょうか?コーンスターチは食味の改善というか、重曹を薄めて使いやすくする為の添加物だと思いますが、とうもろこし粉つまりデンプンですので、酸産生細菌のエサになります。お砂糖の1/20程度でしょうが、虫歯の原因になる可能性があるかもしれません。ベーキングパウダーを「重曹うがい」にお使いになる場合は、コーンスターチはなるべく少ないものを選んだ方が良いと思います。

2012.10.07

コメント(3)

-

今日の矯正シリーズ28

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.06

コメント(4)

-

..原発ゼロもたらす災禍 困窮する玄海町「近いうち旅館全滅…」

参詣新聞の記事ですので、うそとほんとうのことが織り交ぜて書かれています。そのお積りでお読みください。まあ、原発も石油文明の内ですから、原発も石油がなければ、建設も稼働も廃炉もできない。その石油が減耗しつつある現在、日本でもシェールオイルとかに手を付けざるを得ない状況に追い込まれつつあります(怖すぎてほんとうのことはだれも言い出しませんけどね)。でもそんなものは焼け石に水というのは明らかなので、近い将来日本中が玄海町になります。記事中で奇しくも正解が語られていますね。最後の言葉を除いて。・・「どうせ原発を再稼働させないならば、いっそのこと4基とも廃炉にしてくれた方がよっぽどましだ。最後に廃炉の作業員に泊まってもらったら旅館を閉め、仕事を探しに都会に出る」しかし、石油が減耗するとその都会が維持できなくなっていきます。 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/environment/593882/ーーー引用開始ーーー2012/09/25 09:32更新 【九州から原発が消えてよいのか?】第1部(1) 九州電力の玄海、川内両原発がすべて停止して9カ月が経った。政府・民主党が反原発の圧力に押され、再稼働の判断を先送りしてきたことにより、九州では慢性的な電力不足が続き、電気料金値上げも秒読み段階に入った。このまま原発停止が続けば九州の産業界の先行きは危うい。そして人々の生活はどうなるのか。「原発ゼロ」がもたらす災禍を追った。 ◇ 九州電力の主力発電所である玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)は、玄界灘に突き出た巨大な岩盤の上にその威容を誇る。周囲には風光明媚(ふうこうめいび)なリアス式海岸が広がり、良好な釣り場も多い。だが、原発の入り口となる国道204号沿いに軒を連ねるホテルや旅館は閑散としていた。 「3月頃まではどこもほぼ満室で地元の方々に手伝ってもらっても手が足りないほどだったんですが…」 家族3人と従業員2人で旅館とビジネスホテルを切り盛りしてきた小豆朋行さん(53)は、真っ白な宿泊客帳簿をめくりながらため息をついた。町内の宿泊施設16軒すべてが同じような経営危機に陥っているという。 理由はただ一つ。昨年3月の東京電力福島第1原発事故を受け、政府が原発再稼働の判断の先送りを続けたからだ。玄海原発も例に漏れず、原子炉4基が昨年12月25日までにすべて停止してしまった。 原子炉は通常、13カ月間連続運転し、運転停止後に2~3カ月間の定期検査を義務づけられる。4基の原子炉を有する玄海原発では、年の半分はいずれか1基が常に定期検査を行ってきた。これに伴う技術者や臨時作業員は1基につき約1千人。遠方からきた作業員らは当然近くに宿泊する。だからこそ特別な名所もなければ行楽地もない人口6400人の町で16軒の宿泊施設が経営を続けることができたのだ。 玄海原発は昨年12月までに4基すべてが定期検査に入り、1月時点では419人の作業員が宿泊していたが、4月までにすべての検査は終了した。出入りする作業員は激減し、8月下旬の宿泊施設利用者はわずか十数人。飲食店やスーパーなどの利用者も一気に減り、町は火が消えたようになってしまった。 16軒のホテル・旅館は長期滞在を前提にした設計でトイレや風呂も共同であるため、いまさら観光客を呼び込むことは難しい。学生の合宿誘致など新たなビジネスも模索しているが、軌道に乗る保証はない。小豆さんは窮状をこう訴えた。 「お客さんがゼロでも維持費はかかるし、自分たちの生活費も必要です。今は金融機関から借金しながらかろうじて延命しているが、このままならば1年も持たない。16軒が全滅する日が来るかもしれない。一日も早く再稼働を…」 玄海原発1号機が運転を始めたのは昭和50年10月。それから37年間、玄海原発は地元経済に不可欠な存在として組み込まれてきた。 地元の唐(から)津(つ)上(うわ)場(ば)商工会が5月、玄海町と唐津市を対象に原発が再稼働しない場合の1年間の経済損失を試算したところ、通常稼働時と比べ、地元に落ちるはずの宿泊代12億6千万円、食費5億5600万円が失われることが判明した。 同商工会の西尾達也事務局長は「これは最低限の数字です。飲み代や嗜(し)好(こう)品、遊興費、交通費なども含まれていない。これらを含めると損失額は100億円を超えるのではないか」と打ち明ける。 証言を裏付けるように、玄海原発から14キロ離れたJR唐津駅(佐賀県唐津市)周辺の飲食店街は一気に活気を失い、閉店も相次ぐ。 影響は市町村財政にも広がりつつある。玄海町財政企画課によると、平成24年度の一般会計当初予算の収入は63億4千万円。このうち6割以上を、電源立地地域対策交付金や補助金、九電からの税収など原発関連の収入が占める。 原発を再稼働できなければこれらの収入はジワジワと減っていく。核燃料価格に応じて九電から徴収する核燃料税交付金(年1億5千万円)は原発の運転停止により今年度からゼロ。固定資産税も改修が行わなければ年14%ずつ減る。19日に発表された基準地価調査でも玄海町は平均5・9%減となり、佐賀県内で最も大きく下落した。26年度にも地方交付税交付団体に転落するかもしれない。 「私たちは九州に安定した電力を供給してきた玄海原発を一生懸命支えてきた誇りがある。安全性にも自信がある。何も悪いことはしていないのに悪者扱いまでされ、これほど苦しまなければならないのか」 岸本英雄町長は怒りを押し殺すようにこう語った。 「原発がなくなったらもう町には残れない…」 ある玄海町民はこう漏らした。利便性が悪い上、地場産業もない。平地が少なく農業効率化も難しい。町の人々は、原発を誘致するまで貧しい暮らしを強いられてきた。 「親たちの世代は、春に田植えが終わったら出稼ぎに行き、秋の収穫に戻ってきて、終わったらまた出稼ぎにいく。みんなそんな生活を送っていた。もし原発がなければ玄海町は超限界集落となり、とっくに消えていたかもしれない」 ある町職員はこう語った。それだけに「原発でいい思いをしている」という批判には「許せない」という思いがこみ上げる。 「脱原発」圧力に狼狽し、将来のエネルギー政策さえまともに打ち出せない政府に対する町民の不満も鬱積している。このままでは将来の見通しがまったく立たないからだ。金融機関への返済を先延ばしにしてもらっている「山一旅館」経営の山口幸一さん(47)は憤りを隠さない。 「どうせ原発を再稼働させないならば、いっそのこと4基とも廃炉にしてくれた方がよっぽどましだ。最後に廃炉の作業員に泊まってもらったら旅館を閉め、仕事を探しに都会に出る」 メディアへの不信も募るばかり。どんなに窮状を訴えても「原発マネーに群がる人々」と色眼鏡で見られ、実情を正確に伝えてくれないからだ。 町の旅館組合長を務める小豆さんは原発事故後、何度もメディアの取材に応じ、再稼働を求めた。ところが、取材の最後に「でも100%安全ではないでしょう」と念を押され、「100%ではない」と答えると「事故におびえる地元」「九電に不満」と脱原発寄りの記事にされた。 小豆さんは「こちらの思いを伝えれば世間の風向きも変わるのではないかと期待していたが、大きな間違いでした」と悔しがる。山口さんもこう語った。 「確かに原発の恩恵は受けてきましたよ。でも『今まで通り仕事を続けたい』『生活したい』と願うのはおかしいことですか?」

2012.10.06

コメント(0)

-

今日の充填治療その108

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.05

コメント(0)

-

今日の充填治療その107

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.05

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ11

僕はカメラ自体には興味がないのですが、治療過程は口腔内写真として記録を取っています。それがブログネタに困らない理由ともなっています。スタッフも患者さんも口腔内写真を撮ることに慣れっこになっているほど撮っていますので、100万枚近い画像データがあります。・・一眼レフのデジカメを何台潰したことか。。シャッターのミラーがカシャっと動くメカニズムには寿命があるんですね。一眼レフは突然壊れます。カメラには興味は無くても小学生の頃から写真を撮っていましたので、記録することは大好きだったのかもしれません。その頃のカメラはRenge finderとか言って、ファインダーを覗くと、像が2つ見えて、それが重なるように合わせると、フォーカスが合うような仕組みを持っています。表題画像はOLYMPUS AUTO EYE という有名な機種だそうで、1960年頃の製品で、現金正価16900円と書いてあります。この値段は当時の初任給程だと思ってよいようです。セレン光センサーで絞りがシャッタースピードに合わせて、自動的に設定されます。

2012.10.04

コメント(4)

-

SB3024iがまたとびました・・><、、

最大定格付近での動作には十分な放熱環境が必要なのでしょう。チャージコントローラのSB3024iがまたショートモードで死にました。今年の夏は2台目です。。><、、原因は良く分かりませんが、とりあえず、強制空冷用の扇風機を設置しました。

2012.10.04

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ10

TC-100はSONYが1966年に世界で初めて2番目?に出したカセット・テープコーダーです。この機種は輸出用モデルやマイナーチェンジモデルが多数あるようで、画像のモデルは1969年暮れから1970年初に発売されたと思われるTC-100Fです。この個体は保存状態が良く完動品です。・・初めてカセットテープを見た時は驚いたものです。それまではお世辞にもポータブルとは言い難い、大きくて重たいオープンリールのテープコーダーしか触ったことがなかったからです。

2012.10.03

コメント(4)

-

今日の充填治療その106

(新サイト 記事移転先リンク) 【http://mabo400dc.com/】

2012.10.03

コメント(0)

全55件 (55件中 1-50件目)