2013年03月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

仙台・宮城DCはじまる

仙台駅での今日の一コマ。写真を撮っている人たちがいたので、つられて写した。DCの春がやってきた。むすび丸君と並んでいるのは、仙台駅のマスコットときむね君だそうだ。

2013.03.31

コメント(0)

-

南部町中学生がお手柄

テレビのニュースで知ったが、久慈市で肉食恐竜の化石が確認された。場所は久慈琥珀博物館で、昨年5月に家族で琥珀採掘体験場を訪問した中学生が発見者だそうだ。中学生もTVで出ていたが、きのう(29日)博物館で鑑定した早大教授が会見、発表した。この地層は白亜紀後期で、これまでも翼竜や草食恐竜の化石は見つかっていた。今回の肉食恐竜の発見は岩手県では初めてで、当時の久慈地域の多様な生態系を示すものとして注目される。化石は長さ31ミリで、コエルロサウルス類と断定された。体長2メートル程度の小型恐竜と推定される。教授によると、足の指部分の発見は珍しく保存状態がいいとのこと。この化石は、30日から博物館新館で公開するという。 この中学生は、琥珀を掘り出すために泥質の地面を掘ったら、木の枝のような化石を見つけて博物館に届けた。教授は、普通なら見過ごしそうなものをよく見つけてくれた、と中学生の手柄を褒めたという。(東北デーリーなどから)たしかにお手柄だ。発見時は小6だろうか。何か違うと「気付く」力がある少年なのだろう。あっぱれ。

2013.03.30

コメント(0)

-

飲酒習慣者率全国トップの青森

昨日TVでやっていた。平均寿命が全国で最も短い青森県。男では喫煙率や飲酒習慣者率が全国最悪。漬け物にさらに塩をかけて食べるなど、塩分が多いこともTVで指摘していた。平均寿命のデータは厚生労働省の都道府県別生命表だと思うが、気になったのは飲酒習慣者率。週に3日以上飲酒し、1日では酒1合以上を飲む人の割合、という意味のようだが、都道府県別にどんな違いがあるのだろうか。厚労省の資料によると(国民健康・栄養調査の近年のデータを整理したもの)、男性で飲酒習慣者の割合は次のようだ。1青森県 51.6%2鳥取 48.53島根 48.34秋田 46.95岩手 46.16新潟 42.57鹿児島 40.38宮城 40.29富山 39.810大分 39.316山形 36.826福島 34.647三重県 28.6(全国 35.9)ちなみに、現在習慣的に喫煙しているものの割合(男)も青森県が第1位。1青森県44.8%2和歌山44.73鳥取43.79宮城41.412福島40.414秋田40.216岩手39.733山形35.947福井県31.5(全国37.2)飲酒も喫煙も、随分と開きがあるものだ。意外なのは喫煙率の高さ。直感的には、週3日以上酒を飲む男が、喫煙者より随分多いはずだと思うのだけれども、東北6県で宮城と福島だけは、飲酒者率より喫煙者率の方が高いのだ。どうも、全国的には喫煙者率が習慣飲酒者率よりわずかに高いのだが、都道府県別データを見ると、習慣飲酒者率のデータの方が分散が広く、東北は飲酒者率が高い傾向にあるので、飲酒者率の方が喫煙者率を上回る県が多く(4県)なっている(宮城と福島がむしろ全国スタンダード)ということだろうか。

2013.03.25

コメント(0)

-

科学の甲子園と東北の代表校

甲子園ではセンバツ野球だ。昨日(23日)は東北の3校がすばらしい試合を見せてくれた。ところで、昨日は全国の高校生が科学の知識を競うJST主催の「第2回科学の甲子園」が、西宮市で始まった。東北の代表校は、三本木、盛岡第一、仙台第二、秋田、山形東、安積の各校だ。各県から1校づつが選抜され、2日間で競い合う。昨年度の第1回は、優勝が県立浦和高校。東北では、山形東高が東北6県中の最優秀というJR東日本賞に輝いたようだ。なお、前回の代表校は、青森、盛岡第一、仙台第一、秋田、山形東、福島。特別枠で福島高専も選抜されている。昨年の資料を見ると、2日目は総合競技のあと、ノーベル賞受賞者の講演、交流会やエクスカーション(スパコン京など)で、科学者のリーダーを目指す高校生たちには大きな体験となっただろう。

2013.03.24

コメント(0)

-

知事選 秋田も無投票

21日告示の秋田県知事選挙は現職の無投票再選で決まった。現職は早くから政党色を隠して全方位県政運営。前回支持した自民、社民に加えて、前回自主投票の公明も支持。維新の会も応援に回る。県政野党の共産までもが自主投票。民主は年末の総選挙の惨敗から主戦論が急速に衰えて意見集約が遅れた。また、夏の参院選を控え、参院現職が前回社民と連合との三者共闘で当選したことから、今回の対応で参院選にしこりを残すことを避けたという。批判勢力の退潮で県民の審判を仰ぐことなく再び県政を担うことになる。県議会も身内が大半。馴れ合いになることなく是々非々を貫けるか、自らを律する責任が一層重くなる。以上は今朝の河北新報の解説だ。秋田県知事選挙は18回目にして初の無投票。自ら律せよ、はそれで良い。けれども、やはり選挙という有権者の行動機会を与えなかったことの責任はきわめて重い。新聞なら、そこを強く書くべきだろう。誰がどんな言い訳をしているのか、そしてそれをどう評価するのか。最も問題なのは民主党に違いない。秋田市長選に集中するという実情などもあるのだろうが、いったい責任ある政党としての覚悟などは何処に行ったのか。退潮のときこそ、できることがあるはずなのだ。話がそれるが、今、民主党は本当に転機だと思う。数が激減したことはもちろんピンチだが、それは立て直しの好機でもあるのだ。自民安倍内閣の支持率が7割とか言われるが、そんな時こそ、冷静に政策を分析し、またポピュリズムに警鐘を鳴らすのも、やはり政治家や野党の務めだ。やっぱり浮かれた勢いだけだったと言われて終わるのかどうか、なのだ。真に長期的視野を持ち、骨太に政策を提示すること。野党はチャンスでもあるのだが。そして、共産党だ。生活者寄りの政治を標榜し、大資本と結びついた政治政策を非難する。一貫した政治姿勢とよく自己主張するようだが、それなら有権者に選択肢を与えることも是非貫徹すべきでないか。組織力がある政党として日本の政界でアクターを自認するのならば、そうすべきだろう。結局、日和見なのではないか。その批判はなされなければならない。東北で相次いだ知事選の無投票。民主主義を支える政党政治というものを、よく考える機会にしたい。■関連する過去の記事 山形知事選挙は無投票か(2013年1月3日)

2013.03.22

コメント(0)

-

明治22年4月市制施行 全国31市うち東北は6市

明治21年に市制と町村制が公布され、22年4月から施行される。従前の区町村を合併しつつ、各地で市や町村がスタートしていくこととなった。明治22年4月市制施行までに告示されていた市、いわば我が国の市のスターティングメンバーは以下の通り。 東京、京都、大阪、堺、横浜、神戸、姫路、長崎、新潟、水戸、津、名古屋、静岡、仙台、盛岡、弘前、山形、米沢、秋田、福井、金沢、富山、高岡、松江、岡山、広島、赤間関(下関)、和歌山、徳島、高松、松山、高知、福岡、久留米、熊本、鹿児島、佐賀(37市)このうち、東京、岡山、名古屋、徳島、松山、高松の6市は、4月の市制施行時には市となっていないので、スターティングメンバーは正しくは31市である。東京と名古屋は特別市の扱いとなった(ほかに大阪市)ためである。31市には、東北地方から弘前、盛岡、仙台、秋田、山形、米沢の6市が入っている。ほかに、九州地方が6市、北陸3県と新潟県で5市など、現代の列島の大都市圏のイメージとはだいぶ異なる。関東地方では、水戸と横浜の2市だけだ。当初は当然ながら雄藩の城下などが市に選ばれているためだが、それにしても、100年前の日本の人口構造、そして東北の「地域力」がうかがえるようだ。ちなみに、明治22年時点の市区町村(のちに市制施行を含む)の人口ランキング。1東京市1390千人2大阪市4763京都市2804名古屋市1635神戸市1366横浜市1227金沢市948仙台市909広島市8910徳島市6111富山市5812鹿児島市5713和歌山市5714長崎市5515福岡市5326盛岡市3129弘前市3032米沢市3033秋田市3035山形市2954若松町2256酒田町2160鶴岡町2062青森町1978石巻町1781福島町17129土崎港町12139新庄町11140能代港町11147横手町11159八戸町11東北の市制施行は、スターティングメンバー以降では、青森(明治31年)、若松(32年)、福島(40年)、郡山、鶴岡(いずれも大正13年)、八戸(昭和4年)、石巻、酒田(いずれも昭和8年)などとなっている。■参考 浅井建爾『超雑学 読んだら話したくなる 日本の地名』(日本実業出版社、2010年)ほか■関連する過去の記事 秋田の人口減を考える(2010年12月28日) (明治初年の東北の人口などについて記しました)

2013.03.20

コメント(0)

-

飯豊山と福島県境の経緯

福島県の県土が山形・新潟両県の境界に割って入り、長さ約8キロにわたり盲腸のように伸びている。その道幅はせいぜい数メートルしかなく、わずか数歩で3県を跨いで行き来できる摩訶不思議な場所だ。これは飯豊山神社からその奥宮へ続く参道の領有権を、福島、新潟両県が争った名残である。事の起こりは明治の福島県の県庁移転問題に帰因するという。県庁が北に偏りすぎたことから県庁移転問題が起こるのだが、当時の内務省は、福島県北西部の東蒲原郡を新潟県に移管することで問題を一応決着させた。そこで東蒲原郡実川村が新潟県に移管編入される。しかし、今度は1886年(明治19)、実川村と一ノ木村による領有権争いが勃発する。実川村は飯豊山神社及び飯豊山を領有し、分水嶺を県境とすべしと主張した。これらは新潟県のものだと宣言したわけだ。だが、一方の福島県一ノ木村も負けてはいない。境内も道も昔から一ノ木村が領有していると主張し、応戦した。1905年(明治38)に一ノ木村は山麓の登山口から山頂の神社までを境内地に編入することを許可されている。両者が激しく争ったのは、信仰の山だったから。飯豊山は7世紀に唐の智道和尚と役小角によって開かれ、山岳信仰の聖地として知られていた。16世紀末には会津領主蒲生氏郷によって山頂の飯豊山神社の社殿や登山道の整備がなされ、会津の人々の生活や宗教と密接な関わりをもつ山となっていったのである。両者の長い争いに終止符が打たれたのは、1907年(明治40)、県の管理官や両村の村長らの立会の下で合同現地査定を実施、さらに藩政資料なども詳しく調査した結果、県境と土地、神社の帰属は福島県の一ノ木村にあると認定された。こうして山頂部の飯豊山神社と登山道は福島県(現在は喜多方市)の領域となり、盲腸のような県境の形が出来上がった。■参考 日本博学倶楽部『意外と知らない日本地図の秘密』PHP研究所、2008年 ほか■関連する過去の記事 飯豊は会津の山(2007年8月6日)

2013.03.18

コメント(0)

-

「常磐」と常盤木学園

かなり以前の話だが、英検受験で(ですからかなり前です。)常盤木学園高校の建物を訪れた時に、試験監督の人が会場名を記入するようにとか促していて、ここはトキワギですからジョウバンに木と書いて下さいなどと言っていた。いや、常盤はジョウバン(常磐)ではない。この人は常磐と常盤の表記を区別できないのか一緒だと思っているのか、ともかく常盤を常磐線と同じようにジョウバンと読むと信じているのだろう。まさかこの学校の人ではなかろうが... などと思った記憶がある。「常磐」は言うまでもなく、常陸と磐城の両国名から取った言葉で、それ自体が広域的な概念のはずだ。交通体系では常磐線、常磐自動車道などで馴染みだ。ところで、14市町村の大同合併で昭和41年いわき市が成立したが、この際に市は5つあった。平市、常磐市、磐城市、勿来市、内郷市。常磐市は、常磐湯本温泉と常磐炭鉱のまちだ。もともと広域概念の「常磐」の語が炭鉱や温泉に冠されたのは、両国の境目に近い地点であったことによるのだと思う。なお同じように広域概念の合成語に「常総」がある。常陸国と下総国(もしくは総国)の合成だが、平成の大合併では茨城県に常総市が誕生した。そもそも茨城県の西部は旧下総国であって、合併した水海道市と石下町もそうだ。当初の合併の枠組ではさらに旧常陸国に属する町を含んでいたことから、常総市という新市名を想定していたのだという。(浅井建爾『超雑学 読んだら話したくなる 日本の地名』日本実業出版社、2010年)もともと「常総」の語が広域事務組合の名称(取手市、守谷市、常総市、つくばみらい市で、旧両国にまたがる)に使われるなど、茨城県西部の地域総称として馴染んでいたという背景があるのだと思われる。「常盤」はトキワだが、語源は永久不変(トコシエ)の岩とでも言う意味なのだろう。地名の常磐とは無縁なのだが、ややこしいのは、トキワの漢字として、常「盤」のほかに常「岩」や常「磐」もありうることだ。盤石なる大岩ということで、常「盤」が主流となったようで、各地の地名や人名にもなっているが、いずれにしても常陸プラス磐城ではない。以上をとりあえず整理すると、(1) 常磐 → ジョウバン、(トキワ)(2) ジョウバン → 常磐(3) 常盤 → トキワ(4) トキワ → 常盤、(常磐)とでもなろうか。話を戻すが、常盤木学園での係の人の認識は、「常盤」をジョウバンと読むと思っていたのだから、やっぱり間違い。しかし、ひょっとするとそうではないのかも知れない。つまり、あの人は、トキワギ学園を漢字で「常磐木学園」と書くのだと確信していたかも知れないのだ。だとすれば、頭の中でこう考えたのだろう。トコシエの岩(磐)のトキワギ(常磐)なのだが、一般のピープルに教えるには、たまたま漢字表記だと常磐線と同じだから、ジョウバンと書けと教えれば判りやすいだろう、という配慮をしたのだ、と。だとしたら、ますます学校の関係者であるはずはないが。

2013.03.17

コメント(0)

-

魚のいない猪苗代湖と地下から魚が獲れる会津盆地

猪苗代湖には魚がほとんど棲んでいない。せいぜいウグイやフナ程度。エサとなる微生物やプランクトンがほとんどいないからである。理由は、湖に流入する最大の川である長瀬川の最上流が硫黄川。その源流付近にある中ノ沢と沼尻温泉がPH1.7の強酸性の源泉だからである。このため、湖水の平均PHは4.9の微酸性なのだ。東北では十和田湖もかつては魚の住めない湖だった。奥入瀬渓流の滝が、魚を寄せ付けないと聞いたことがある。ところで、魚のいない湖とは逆に、田畑や宅地を掘り進めると地下で魚に出会えるのが会津盆地だ。会津盆地は阿賀川やその支流に広がる盆地で、地下は川原と同じような地層になっており、大小の小石や石礫で構成され、冷たい地下水が大量に流れる状態になっているのだ。地上は現在は田畑や宅地だが、土地を掘り進めると深い地下には川のように流れる地下水があり、イトヨが生息しているという。イトヨはトゲウオ科の魚で背中に3本のトゲを持ち、水草などに巣を作る。地元ではトゲチョと呼ばれるそうだ。イトヨは阿賀川の堤防周辺にも生息しているがどうやらそのイトヨの中から、堤防の下方にもぐり込み田畑の地下を流れる川にまで入り込んだものがいたようだ。■参考 ロム・インターナショナル編『教科書にも載っていない 日本地図の楽しい読み方』河出書房新社、1997年■環境省ホームページ 喜多方市の湧水群、会津の名水

2013.03.16

コメント(0)

-

歌枕だった小黒崎

大崎市岩出山で池月を過ぎて鳴子方面に国道47号を進むと、道の左手に小黒崎観光センターという建物がある。随分以前からあると思うが、鬼首に行く途中などに目にしていた。最近、なぜか「おくのほそ道」を読んでいて、尿前の関の段で、小黒崎の語に出会って思い出した。南部道遙かにみやりて、岩手の里に泊まる。小黒崎、みづの小嶋を過ぎて、なるこの湯より尿前の関にかかりて、出羽の国に越んとす。(以下略)小黒崎とは、小黒ヶ崎山のことで、歌枕。また、みづ(美豆)の小嶋は、小黒崎の南西の江合川中にある岩山のことだという。(鈴木健一ほか編『おくのほそ道』三弥井書店、2007年 から)大崎市の公式サイト(観光案内)にも解説が出ていた。

2013.03.14

コメント(0)

-

小山が炎上?

ビックリした。バスに乗っていてふと車窓からバス停が目に入ったのだが、屋根付きのバス停(広告付きバス停留所上屋というらしい)の大きな広告スペースに何と、イーグルスの小山が出ているのだ。全面に、しかも単独で。HEATとかいう文字とともに、自身が燃えている姿だ。たしかに小山がここ一番でしっかり抑えてくれると、頼もしい。ゲーム後半の要。投手陣のリーダーだ。今年も球春が間近。そして、小山が単独で出てくるシーズンになった。そんな仙台の町も良いではないか。

2013.03.12

コメント(0)

-

南部縦貫鉄道を考える

旧陸羽街道である国道4号は三戸から内陸部を五戸、十和田市、七戸を経て北上する。日本鉄道として開業した東北本線は三戸から太平洋に近い八戸、三沢を経由して野辺地、青森に至る。衰退した旧街道沿いの宿場町の首長らが中心となって1953年に南部縦貫鉄道が設立され、沿線町村が出資する第三セクターが誕生した。千曳-三本木町間の事業免許を受けている。第1期線千曳(後の西千曳)-七戸間工事は資本不足から途中2度も中断。この頃政府出資の東北開発が砂鉄を原料として下北半島で製鉄を行う計画であったことから、東北開発の出資が実現し工事が再開された。千曳-七戸間の開業は1962年10月。1067mm内燃。既に国道4号は十和田市-七戸-青森間のバスが走っていて、開業時の旅客車両はレールバスだけで旅客は当てにしていなかったことがわかる。逆に貨物用としては45t機関車を新造するなど砂鉄輸送への期待がうかがい知れる。1965年4月に政府は、むつ製鉄の企業化を断念し会社解散。年間10万t以上をもくろんだ砂鉄輸送計画が挫折した。翌年5月には南部縦貫鉄道が倒産し、更生会社となる。68年5月の十勝沖地震では32か所が寸断されたが、同じ頃東北本線の複線化工事に伴って千曳駅が移転となったことから東北本線の旧線を借り受けて、地震から3ヶ月後の8月、野辺地-七戸間が復旧開業した。1984年2月には運輸収入の6割を締めていた貨物営業が廃止に追いやられた後も細々と営業が続いた。84年3月に更生計画終了、87年には七戸-三本木町間の免許が失効する。鉄道は開業以来赤字だったが、会社は学校給食の調理、運搬、ゴミ収集など行政サービスの肩代わりを行いこの部門の黒字で赤字を補填していた。鉄道休止の引き金は、野辺地-西千曳間の用地買い取り問題。1996年(平成8)国鉄清算事業団は3千万円での買取を会社に要求、施設の老朽化もあって会社はこの時点で廃止の方針を固めた。七戸駅が市街地から離れて位置していたこと、開業以前から国道4号にバスが頻発していたことなどから、利用客は驚くほど少なかった。沿線住民にも一度も利用したことがないという人が多かった。貨物廃止後はレールバス1台が一日5往復。年間運輸収入1千万円程度で存続しているほうが不思議で、90年に天間林村の通学輸送がスクールバスに変わると一日平均利用客は100人を割り、多くの列車が乗客ゼロだった。新幹線の青森延長時には営農大学校前駅の北1km地点に七戸駅が設けられることが公表されていて、当時は連絡鉄道として期待されていたことから、廃止申請は休止申請に変わった。1997年(平成9)5月5日限りで全線営業休止。休止期限はその後も1年づつ延長された。野辺地-西千曳間用地は1999年に5百万円で取得したが、新幹線が開業したとしても施設更新の目処が立たないことから2002年(平成14)8月1日に廃止に至る。【停車場・停留場】野辺地(東北本線野辺地駅併設)-西千曳-後平-坪-坪川-道ノ上-天間林-中野-営農大学校前-盛田牧場前-七戸■参考文献:寺田裕一『私鉄の廃線跡を歩くI北海道・東北編 この50年間に廃止された全私鉄の現役時代と廃線跡を訪ねて』JTBパブリッシング(キャンブックス) 2007年■関連する過去の記事(南部縦貫鉄道) 悲運の南部縦貫鉄道(2011年12月5日) 鉄道めぐりツアーと七戸のレールバス(2010年3月29日) 南部縦貫鉄道(09年3月21日)

2013.03.10

コメント(0)

-

佐竹義宣の戦略

慶長8年(1603)5月8日常陸54万石を預かる佐竹義宣は出羽国20万石への転封減領の使者を受ける。犬猿の間柄の最上義光の密告により西軍加担とされた出羽20万石の安東実季は、弁明もかなわず常陸宍戸(友部)5万石への転落。義宣は関東にあって徳川を牽制する立場ではないかと疑われた。しかし、一兵も動かさぬおれがそんなに恐ろしいか、弁明などせぬと義宣は呟いた。徳川の態度に反骨と侮蔑を覚えたのだが、寄って来たる深いものを義宣は見つめていた。昨慶長7年2月、朝廷は家康に征夷大将軍に補する内意を伝えてきた。しかし家康は今暫くと辞退した。何故か。義宣は家康の腹が読めるような気がした。関ヶ原で敵対した島津の始末が終わっていないのだ。戦後直ちに征討軍をおこす一方、外交による降伏を求めた。真意を疑った島津は長い間ためらった。家康は懐柔のため起請文を送り本領安堵とともに合戦の責めを免ずる旨伝え、12月28日島津問題にけりをつける。こうして明けた慶長8年1月21日に征夷大将軍となり、直後に佐竹氏と安東氏の処分に踏み切った。もしこれが前後していたなら、戦争に加わらない者まであれだけ、と疑念を深めて合戦は免れなかったであろう。腰抜けめ。義宣は捨てぜりふを残して秋田に移っていった。義宣はひとまず湊城にはいる。しかし要害に適せずとして、矢留の森、また神明山と呼ばれる地に縄張りし新城を構築。当時この地方の貧困もさることながら常に一戦を考え石垣を積む暇なく、それを五重の堀をめぐらすことで補い、掘り上げた土を盛って土塁とした。また沼地を天然の要害に利用した。城の建造物も土塀と板塀による一階建ての簡素なものである。時に義宣34歳。当時の久保田郷の名から城名を久保田城、別名矢留城とも呼ばれた。佐竹氏は城下町に深く構想を用いた。町筋いたる所に迷路や袋小路をつくるほかその外側に寺町を設けて一戦におよぶ時の拠点とした。土崎港を久保田の外港に配し、南には雄物川の舟運を利用するとともに、北に能代港を確保することにおいて、産業の上から久保田城を中心とした。佐竹氏12代270年の基はこうしてでき上がる。義宣は、実戦の時は国境まで討って出る体制を常に考えていたらしい。久保田城は石垣を用いない城として有名だが、絶えず徳川氏の第2陣が迫ることを考えて、いつたりとも応戦できる体制をとっていた。父義重が敵が御所野まで来たときはどうするかと尋ねると、愚かなこと、南の国境杉峠を越えたる時城に火を放って切腹、と答え領内に敵を入れないことを述べたと伝えられる。■原典 山と渓谷社編(能坂利雄文)『カラー続城と城下町』(山と渓谷社、1974年)から■関連する過去の記事 秋田藩佐竹義和の改革(2007年12月21日) 秋田藩佐竹義宣の改革を考える(2007年12月19日)

2013.03.09

コメント(0)

-

南部鉄道(五戸鉄道)を考える

奥羽街道は三戸から五戸、三本木、七戸を経て野辺地に向かう。1891年(明治24)9月に盛岡青森間を一気に開業させた日本鉄道は、南部支藩の城下町で青森県東部最大都市であった八戸に近づいたため、また、地形的に建設しやすいルートを選択したこともあって、尻内(現八戸)、古間木(現三沢)経由で千曳、野辺地へと向かった。三戸ヨリ七戸ヲ経テ千曳ニ至ル鉄道として1922年(大正11)年4月公布の改正鉄道敷設法別表で予定線に編入されたが、実現の兆しはなかった。1922年9月5日に十和田鉄道(後十和田観光電鉄)が開業したこともあって、三戸郡下の中心地五戸と東北本線を結ぶ鉄道建設の気運が高まった。地元の有力者ら10人を発起人に、尻内-五戸間地方鉄道敷設申請は、1925年4月に免許となり、26年(大正15)2月に五戸電気鉄道が設立された。当初は倉石村大橋付近に発電所を建設して五戸町に電力供給を目論み、五戸電気鉄道は十和田湖を経て秋田県に至るという遠大な目標も掲げていた。しかし資金不足から動力は蒸気、内燃に変更となり、1929年(昭和4)8月に尻内-上七崎仮駅間6.2kmが開業した。志戸岸延伸は同年10月、五戸まで12.3kmの全通は翌1930年4月であった。全通はしたものの金融恐慌に発端する不況や凶作で営業成績は伸び悩んだ。1936年(昭和11)5月には電気の文字が消えて五戸鉄道に改称。宣治統合では公営3者、民間3者のバス事業を買収し、1945年1月に南部鉄道に社名を変更した。五戸鉄道時代の1941(昭和16)年度に30.2万人、1946(昭和21)年度に71.2万人、47年度83.6万人を記録。石炭の値段が高騰し非電化私鉄の多くが電化されたこの頃、南部鉄道も1949年に電化を計画したが、数年の違いで燃料事情は好転し実施は見送られ、車両の大型化と気動車運行再開で対応した。昭和30年代前半は60万人台、後半は70万人台の旅客を輸送。昭和40年度は87.2万人を記録して戦後混乱期を上回った。会社は八戸を中心に青森県南部・岩手県北部に路線網を有するバス事業が基幹となり、バス収入は鉄道の4倍だった。なお昭和23年1月には、尻内-八戸中央-種差間の17.5kmの免許を得ている(昭和35年に八戸中央-種差間5.9km失効)。鉄道の幕を引いたのは、輸送人員の低下でもモータリゼーションでもなく、1968年(昭和43)5月16日9時49分発生の十勝沖地震であった。全線運休。37か所で道床が損壊、レールと枕木が宙づりとなった。復旧費用は2億円近くと見込まれ当時の鉄道収入の4年分を要することから、結局1969年3月27日許可、4月1日実施により廃止となった。会社は1970年5月に南部バスに改称。開業時の尻内は三戸郡上長苗村という寒村に位置していたが、南部鉄道廃止後の1971年4月に八戸と駅名を改称された。社線尻内駅跡は、2002年12月開業の東北新幹線八戸駅となり、旧尻内駅を離れた線路跡は区画整理によって住宅地に姿を変えてしまった。【停車場・停留場】尻内-張田-正法寺-七崎(ならさき)-豊崎-志戸岸-県立種鶏場前(地蔵岱から改称)-五戸【隧道】県立種鶏場前停留場付近に地蔵岱トンネル253mがあった。■参考文献:寺田裕一『私鉄の廃線跡を歩くI北海道・東北編 この50年間に廃止された全私鉄の現役時代と廃線跡を訪ねて』JTBパブリッシング(キャンブックス) 2007年

2013.03.08

コメント(0)

-

五七五の地名

さっき市内の仕事から戻る車中、石川太郎さんのラジオでやっていた。好きな地名のコーナーで、大阪府四條畷市北手町とか。(最後の町名は違うかも。)五七五でゴロが良く、おまけに郵便番号も575というからビックリした。東北ではどうだろう。頭の中で考えた。まず県名の5文字は3県に絞られる。さらに7文字の市名か郡名がポイントだろうから、これらを拾ってみると、岩手県:八幡平市、西磐井郡秋田県:由利本荘市 例えば、「秋田県由利本荘市東町」だ。あきたけん/ゆりほんじょうし/ひがしまち。良いねえ。また、変則的ながら郡町名を一括して8文字になるものも含めれば、紫波郡紫波町(ちょう)、加美郡加美町(まち)も考えられる。そこで例えば「宮城県加美郡加美町南町」。

2013.03.02

コメント(0)

-

東北の21世紀型全国型企業 前田製管、アイジー工業

地域の産業や商業の盛衰を振り返りながら、一昔まえの書物を開いたりしている。1992年の中村秀一郎『21世紀型中小企業』(岩波新書新赤版213)に、「全国型企業」として紹介されているものがあった。地域において、ローカルカラーのない全国型企業の本社や拠点工場が立地している場合である。もともとこの型の企業は大都市や主要工業地帯に立地するが、交通通信ネットワークの整備により、地方立地のメリットを活かす企業が出現し始めている、との説明だ。さて、具体的な企業の例として東北関係では、前田製管、アイリス・オオヤマ(原文ママ。odazuma注)、アイジー工業の3社だ。解説を見てみよう。■前田製管(山形) コンクリート二次製品の総合メーカー。鋳物に代わり超硬強度コンクリートを素材とする工作機械のベッド(台座)を開発■アイリス・オオヤマ(宮城) 快適生活提案産業のコンセプトにより、プラスチック成型による園芸用品、収納家具などホームセンターのメーカーベンダーを目指す■アイジー工業(山形) 寒冷な東北地方のニーズに応えるため、発泡樹脂を芯材とし、金属板を貼り合わせた住宅用外壁材を開発。さらにセラミック建材、住宅用集中冷暖房システムへと多角展開を進める前田製管(マエダではなくマエタ。英文表記MAETA CONCRETE INDUSTRY LTD.)は工場展開により東北人にも馴染みが深い。あらためて調べたら、関連会社を含めて工場が17もある(北海道と栃木県を含む)。本社は酒田市だ。アイジー工業は本社東根市。建築用外壁材のメーカーで、山形県内と水戸に4工場、営業所は全国に展開している。東北では盛岡においているが、仙台に営業拠点を置かないようだ。山形から直接発信ということだろうから、これも面白い。

2013.03.02

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

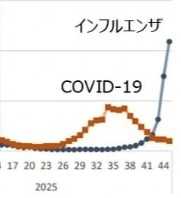

- 気になったニュース

- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…

- (2025-11-15 14:06:05)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- マツキヨココカラ:京都で:ノンアル…

- (2025-11-15 18:27:26)

-

-

-

- 政治について

- ※NHK党から重要なお知らせ※ 留置所に…

- (2025-11-15 20:41:41)

-