2013年05月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

亀ヶ岡石器時代遺跡、縄文館

県道(十三道)沿いに牛潟集落を抜けて、南へ。暮れなずむ街道沿いに、土偶のレプリカ。隣接して、しゃこちゃん広場なる公園。縄文館を探す。開館は午後4時までらしいのだが、せめて外観だけでも。誘導標識を頼りに、県道から立ち入って、駐在所の辺りで探索しているうちに、薄暮から闇に。明るくても淋しいだろう林間の小径を往くと、あった。午後7時5分頃。もう真っ暗だった。画像は、暗闇での写真を画質調整して何とか。事務室や廊下の明かりもない。入口の看板はこうだった。歓迎ようこそ縄文の里へ縄文館農業者トレーニングセンターつがる市・つがる市観光協会縄文の異空間に迷い混んで出られなくなっては大変だ。来た山道を丹念に引き返し、十三道に戻る。

2013.05.31

コメント(0)

-

チェスボロー号記念公園

是非来たかったところ。日没直前の広域農道をひたすら走り、交差点を高山稲荷神社方向に折れて進みます。チェスボロー号記念公園は、道の左手小高い丘にありました。慰霊碑や碑文。また、展望台に登ると海が見渡せます。画像は、上が、慰霊碑。ちょうど桜も満開でした。中段は展望台。朝の能代から日本海岸沿いにあらゆる名所を駆け抜けてきた私のヒザはボロボロでしたが、二度と来ることもなかろうと必死に登りました。下段は、展望台の上からみる慰霊碑と日本海。6時20分頃でちょうど日没の刻でしょうが、水平線上に雲がありました。さて、解説の案内板に書いていることを転記してみます。チェスボロー号遭難慰霊碑この慰霊碑は、明治22年10月、交易で来航中の米船チェスボロー号が折からの暴風に遭遇し、西浜中ノ森沖の浅瀬に座礁大破、乗員23名中19名が波に呑まれ、4名が救助されたが、この時、怒濤逆巻く中、数人の漁師たちが生命を賭して救助に当たった。特に、その中にいた工藤はんは、瀕死の米人を自分の肌で暖め、蘇生させたという美談を讃えるとともに、あえなく異国の海に消えた19名の霊を慰めるための碑である。ちなみに、併記された英文では、Octorber 30 と日付まで明記されていました。また、a woman named Han Kudo とあるので、工藤はんが女性であることがハッキリします。また、いくつか立派な石の碑があります。こんな詩が。荒波に消えた人たち生き残った人たちもそしてその人たちのために最善をつくした人たちももう誰もいない今日もただ鴎の声と波の音だけが昔を偲ばせている青森県知事 竹内俊吉 書また別の記念碑にはこう記されています。今から82年前すなわち明治22年10月30日この地中の森沖において折からの荒天のため米国帆走船チェスボロー号が難破し乗組員のうち悲運の死をとげたもの19名九死に一生を得たものはわずかに4名であったこの時にあたり沿岸の住民たちが救助のために示した献身的な行為こそは尊い人間愛の発露であって美しい国際親善の物語として永久に記憶されるべきものである先人たちの行為を誇りとし子孫に伝えるためここにこの碑を建てる昭和45年8月5日アメリカ帆走船チェスボロー号遭難慰霊碑建立協賛会会長車力村長成田佐太郎副会長木造町長成田幸吉副会長市浦村長柏谷秀一弘前中央高等学校長小野正文撰文(最後のところ不正確)■関連する過去の記事 チェスボロー号と青森・車力(07年11月7日)

2013.05.30

コメント(0)

-

ベンセ湿原

津軽半島を縦貫する広域農道から折れて海の方向に向かうと、水を湛えた沼の脇を走る道の先に、かなり広めの駐車場があります。駐車場の一角に、海側の防風林に分け入って行ける通路があり、その脇に木製の案内板がありました。ベンセ湿原は、東西約700m南北約300mにわたり、ニッコウキスゲ、ノハナショウブ、カキツバタ、モウセンゴケ等の群落が広がる湿原で、津軽国定公園の第一種特別地域に指定されています。県では、この貴重な湿原を永く後世に残すために保護管理をおこなっていますので皆さんのご協力をお願いします。1 貴重な湿原を守るため歩道や木道から外れないでください。2 動植物は採取しないでください。3 ゴミは必ず持ち帰りましょう。平成6年10月設置 青森県時間があれば、歩いて湿原を散策したかったです。場所が確認できなかったのですが、この附近にあるはずの最終氷期埋没林を見られたのかも知れません。戻りに、ベンセ沼から望んだ夕陽を撮りました。

2013.05.29

コメント(0)

-

海の駅わんど、日本海拠点館

鰺ヶ沢町内の「海の駅わんど」に立ち寄りました。2階の鰺ヶ沢相撲館に上がる階段は、午後5時までの時間を過ぎたからでしょう、封鎖されていました。駐車場には、赤い靴の記念碑。「わさお」の記念写真コーナーも。さらに車を進めて、日本海拠点館へ。午後6時の少し前くらいの時刻でした。事前に調べた限りでは午後6時まで図書コーナーが開いているはず。巨大な施設の割には周囲に人の気配が全くないのですが、エントランスに立つと自動扉が開きました。1階は映像ロビーのような雰囲気。2階に登ってみると、図書館でした。大きな施設ですが、3階以上はどうなっているのですか、と受付の若い男性の方に尋ねました。町の施設でこの階上はホールですが、何年か前に閉鎖したのです、と教えてくれました。もったいないですね、と私は思わず話しました。拠点館の外はすぐ海。夕暮れの日本海。振り向くと夕陽を受けた岩木山。午後6時を過ぎて津軽半島へ向かう車中の私は、良く入る北海道のラジオの電波で、日本ハムと楽天の実況を聴いていました。STVとTBCの共同制作で、西崎さんの解説だったと思います。

2013.05.28

コメント(0)

-

白八幡宮(鰺ヶ沢町)

鰺ヶ沢の市街地に入ります。郷社白八幡宮。ここは阿倍比羅夫の腰掛け石を、是非この目で見たいと思っておりました。民家建ち並ぶ国道沿いに、立派な鳥居が面しています。うっかり通り過ぎ、戻って訪れました。中にはいると右手に赤い鳥居があって、ここから石段を登ります。直前に関の甕杉と古碑群で階段を上下したヒザ関節が苦痛を訴えましたが、日暮れも迫る弾丸旅行ゆえ、ここも一気に駆け上がりました。さて、ステンレス製の説明版にはこう書いてありました。鰺ケ沢町指定文化財/有形文化財/比羅夫石(ヒラブイシ)/一基/昭和58年4月20日指定白八幡宮境内にある石で、阿倍比羅夫が腰かけたと言い伝えられている。しかし、これは陰陽石の一種で、女性をかたどったものであろう。これに対する陽物はないが、あるいは紛失したものであろうか。一説には田村麿がこの社を大同2年(807)に創建したということから、田村麿の腰掛石であるとも言われている。鰺ヶ沢町教育委員会何と簡潔明瞭な説明でしょうか。(なお、田村「麿」や最初と最後の「鰺ケ沢」「鰺ヶ沢」の表記の違いなど、現物のとおり再現しています。)石に腰掛けたかどうかはともかく、阿倍比羅夫が日本海側を北上して、エゾを討伐したり饗応したり交易を開いたりの話は、小学校の頃から関心がありました。是非ゆかりの事物に触れたいと思っており、訪問できて良かったです。

2013.05.27

コメント(0)

-

関の杉、関の古碑群

少し迷いましたが、国道から少しだけ山側にありました。階段を駆け上がり見てきました。案内板の説明です。関の甕(かめ)杉と古碑群(供養碑)甕杉はこの地方を遊覧した菅江真澄の記録にも図示され、甕の形に似ているのでこう名付けられた。たらちねの大銀杏と共に安東氏ゆかりのものか。推定樹齢は1000年。樹下の古碑(板碑)は南北朝時代(14世紀)安東一族によって建てられ北朝年号が刻まれている供養塔で付近の田畑に散在していたものをここに安置した。阿弥号の人もあるので時宗の影響も考えられる。津軽深浦県指定史跡/関の古碑群/昭和30年1月7日指定この古碑は61~160cmある大小不同の自然石を使用した供養碑でこの場所から42基出土されており、最も古い碑は暦応3年(1340)で新しいのは応永8年(1401)と判明しています。この碑には死者の冥福を祈る追善供養碑と、生前に仏事を修めて死後の冥福を記念する逆修石塔があります。碑面には安倍という姓が刻まれていることからその一族を供養するために建てられたと推測され、また、この周辺には城跡があり、「折曽の関」といわれていることから、歴史的に重要な資料であります。宗派的には"阿号"が判明されているので、一遍上人を開基宗祖とする時宗の信徒によったものと考えられます。深浦町教育委員会また、古碑群の脇には、「金井安東古跡之地」という立派な石碑(昭和62年)が建てられていました。

2013.05.26

コメント(0)

-

日本一の北金ヶ沢のイチョウ

道は北金ヶ沢地区に降りていきます。けっこう集積のある町です。実はここに来る前、千畳敷の後に、「北金ヶ沢の追分碑」も探そうとしたのですが国道から山側(内陸)への入り方が分からず、実現しませんでした。さて、日本一のイチョウです。この坂道を降りていくと案内標識があり、左折してすぐわかりました。樹齢1000年以上の古木で、古くより垂乳根(たらちね)のイチョウとして崇拝され、神木として根強い信仰を集めています。国天然記念物。(深浦町のガイドブックより)現地の看板の説明(深浦町教育委員会)です。国指定天然記念物/北金ヶ沢のイチョウ/平成16年9月30日指定このイチョウは樹齢1,000年以上、高さ約31m、幹回り22.00mで、垂れ下がっているたくさんの気根・垂乳から「垂乳根のイチョウ」と呼び、古くより神木として崇拝信仰されています。また、お産をし母乳不足で困っている女性に乳を授けるありがたい樹としても広く知られてきました。この地は、元享年代(1321年)頃から応永年代(1400年)に栄えた金井安倍氏の菩提寺の別院が建立されていたと伝えられています。そして伝説には、古代の武将安倍比羅夫が建立した神社の跡地で、そのときこのイチョウが植えられたと言われています。

2013.05.26

コメント(0)

-

千畳敷海岸

千畳敷海岸。日本の夕陽百選に認定されている千畳敷は、寛政4年(1792)の地震によりできた岩浜です。その昔、殿様が千畳の畳を敷き酒宴をしたといわれる岩棚が広大に続いています(深浦観光ガイドブック)。画像は、ライオン岩(左上)、かぶと岩(左下)、海岸越しに望むたぶん岩木山(右下)です。車で南から国道を来たのですが、まず「ライオン岩」に出会います。千畳敷海岸の奇岩たちという説明が路傍にあります。南(西)から順に、1ライオン岩、2鷲岩、3鎧岩、4潮吹岩、5大黒岩、6恵比須岩、7小戸瀬岩、8大戸瀬岩(大佛岩)、9盃乃潤、10かぶと岩です。ライオン岩とかぶと岩は、東と西にやや離れていますが、他の奇岩たちは、千畳敷駅のあたりに集中しています。次の説明も付されていました。寛政の大地震(1792年)によって海底の地盤が隆起し、海蝕崖ができました。海風や波による長い年月の侵食で周りが削り取られたりしてできたのが、奇岩・怪岩です。その自然が作り上げた芸術品は、ここへ訪れる私たちの目をいつも楽しませてくれます。次の画像は、駅の向かいの駐車場あたりの風景です。駐車場は国道と海岸の間のネコの額のように狭いです。駅は国道をはさんで至近。さて、太宰治と大町桂月の文学碑があります。どうしても西村京太郎『五能線の女』を思い出します。第一の殺人現場で、小説ではこの陰で実行すると人目に付かない、という設定だったように思います。太宰は小説「津軽」から、桂月は紀行文「陸奥の海岸線」からの抜粋文でした。

2013.05.26

コメント(0)

-

かそせいか焼き村(深浦町)

海岸美を堪能しながらの北行ひとり旅。道の駅ふかうら「かそせ(風合瀬)いか焼き村」だ。イカ焼き実演があるようなのだが、着いたのが4時半やや前頃で、売り場のお姉さんに確認したら、腕でバツを作って、終わったんデス~。やっぱりね。写真の1枚目は、見えにくいが駐車場の奥(北)に鳥居崎灯台。2枚目が道の駅の施設で、海岸線に沿って横長。エントランスのすぐ奥が、ここも自動ドアになっていて、出ると、すぐ海岸だ。さりげない工夫なのか、面白い作りだと思った。そして、海風を吸いながらそこで撮ったのが3枚目。夕暮れ前の海岸。これが鳥居崎か。

2013.05.26

コメント(0)

-

大岩、行合崎、追良瀬、驫木(深浦町)

深浦町の中心部を後に北に向かうと、大岩です。国道から歩道を渡って行くことができます。時間の都合で渡りませんでしたが、右は行合崎、正面に水平線、左に入前崎と180度のパノラマが楽しめるとガイドブックにありました。さらに進むと行合崎。奇岩に囲まれ、芝生に囲まれたこの海岸には、6月頃からニッコウキスゲの大群落が美しい花を咲かせます。変化に富んだ271種の植物相を持つ貴重な海岸です(ガイドブック)。ここで、国道沿いにある看板の説明を転記しておきます。町指定名勝/行合崎/昭和49年8月16日指定この崎は藩政期から明治の中頃まで関西地方から特産の食用品・雑貨等を北海道松前・江差方面に運ぶ船と、北海道から特産品やニシン粕・昆布など満載していく船が行き交うので「行逢い崎」と呼ぶようになったと言う説と、秋田方面から吹く南西風(能代ダシ)と北海道から吹く南東風(松前ヤマセ)が吹き合う所から「行合崎」と呼ばれるようになったとも言い伝えられています。岬が抱く色彩ゆたかな風景、秋田方面へ続く大岩小岩の優美な景観は他に類のないものです。深浦町教育委員会さらに北に車を進めると、追良瀬(おいらせ)のあたりで国道がゆるやかに内陸に膨らんでいきます。海をそばに山を背に、なぜか心に残る情景です。やがて国道は再び海に出会います。驫木(とどろき)地区でしょう。ふと車を停めて振り返ると、ゆるやかに湾曲する海岸線を五能線の列車がゆっくりと進み去って行きました。(この画像では列車はわかりにくいかも知れませんが、青い車両です。)偶然ですが、深浦町の観光ガイドブックに掲げられたリゾートしらかみの写真の背景が、まさにこの場所でした。同じポイントで撮影しているもののようです。

2013.05.25

コメント(0)

-

風待ち舘、円覚寺、歴史民俗資料館(深浦町)

深浦町の中心的な地域は、思ったより市街地が形成されている印象でした。北前船で栄えた湊町、また文豪のゆかりも深いところ。まずは、風待ち舘(「館」ではないようです)。総合観光案内所の位置づけで、隣接して野外に立派な北前船が復元されています。北前船がもたらした総合的な文化の紹介、船主の日常、帳場の風景等を再現している施設です。(深浦観光ガイドブックによる。)内部もサラッと見たのですが、実はその奥に、ガイドブックに記載しているような有料展示があったようです。後で訪れた資料館で知りました。円覚寺は、風待ち舘のすぐそば。大同2年(807)に坂上田村麻呂が、津軽蝦夷征伐の懐柔策としてその拠点を深浦におき、陣中で使ったかけ仏と聖徳太子の作といわれる十一面観音像を安置させたのが寺の起源と伝えられています。(ガイドブックによる。)山門の手前にある町教育委員会の解説を読んでみます。円覚寺(真言宗醍醐派)/本寺は大同2年(807)に坂上田村麻呂が聖徳太子作十一面観音像を安置し、創建したと伝えられる。貞観10年(868)に円覚法印により再興され、その後、豪族や弘前歴代藩主の厚い庇護を受けていたことが文献等に記されている。/海上交易が盛んになると海上の安全を祈願する船乗りが数多く参詣し、船絵馬や髷額を奉納して澗口観音として信仰を集めた。これらは室町時代初期の作と言われる薬師堂内厨子とともに国の文化財に指定されている。また、境内には「寺宝案内」として、国重要文化財 薬師堂内厨子(県内最古の建造物、室町時代初期)国重要有形民俗文化財 海上信仰資料(国内最古唯一の船絵馬...)をはじめとする説明がありました。その後、深浦町歴史民俗資料館に入りました。美術館と共通で300円です。何とか開館中に間に合いました。北前船のもたらした宝物もそうですが、さらに古代の蝦夷や日本海交易の歴史なども全般的に知ることができるかと思ったものですが、20分程度はじっくり見ましたが(それで終わってしまうほど)、展示内容や解説が薄いという印象でした。ただ、上記のように、北前船関連は風待ち舘の中の奥にあったようです。私の地図にある「津軽北前の館」は以前この資料館に隣接してあったが、今は風待ち舘に移ったというのが、受付の女性の説明でした。ふかうら文学館も含めて3館共通の入館券も紹介されたのですが、弾丸ツアーの時間制約のため、国道向かいの役場駐車場に停めた車に戻り、先を急ぎました。

2013.05.24

コメント(0)

-

岡崎海岸(深浦町)

横磯のエノキ(日本の北限)は見あたらなかったが、路傍の神社(新山権現)や横磯駅の駅舎に立ち寄りながら、岡崎海岸へ。国道沿いの駐車帯から降りてみて撮ったのがこの画像です。中央にあるのが弁天岩でしょうか。右奥は夕陽展望所の建物です。なお、看板の解説を読んでみますとこう書いています。岡崎海岸 / 奇勝秀景の多い深浦海岸でも特に優れた景勝地と言われている弁天島があり、浅瀬の海域を掘削した長さ90m幅40mの天然海水プール(注:その直後25文字分程度が消されています。)が整備されています。消されている部分が若干気になります。併記されている英文はマスキングがありませんので、和文で削除された部分に該当すると思われるのは、最後の部分で下記のところです。Also, this area is known to be the location of Japan's first ocean waterslide.ここは我が国初めての waterslide の地としても知られている、ということでしょう。いわゆるウォータースライダー施設のことでしょうか。とすると和文の削除は、このような施設が撤去されたからなのか、あるいは日本初という事実が違っていたのか、なのでしょうか。いずれにしても大した問題ではないかも知れません。大事なことは、岡崎海岸が海岸美と海水浴と夕陽で親しまれている、ということでしょう。やや進むと、岡崎夕陽展望所。遠くからでもわかる白いヨットの帆のような形の建物は、画像のとおり封鎖されていましたが、ここからは、深浦の港町が見渡せました。このあと、深浦町の中心部です。

2013.05.23

コメント(0)

-

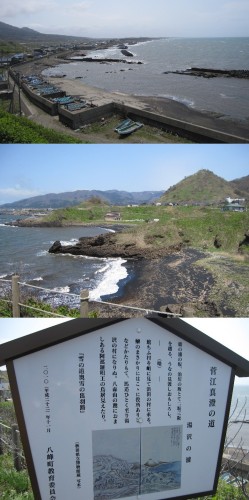

艫作崎灯台、艫作漁港

観光地と位置づけられてはいまい。しかし、是非立ち寄りたかった。灯台は、高さ約20mで日本海北部最大という。灯台に至る道は悪路で、名所としての整備はなされていなかった。そのためもあってか、最初に国道から折れて入ってきた道を迷走しているうちに、直前に立ち寄ったウェスパ椿山に出てしまった。そこで、また国道を走り直し、みちのく温泉、不老ふ死温泉の入口を過ぎて、改めて灯台近くまで寄せてみたのだった。さて、艫作崎には、ウラジオ艦隊の歴史がある。(■過去の日記 ウラジオ艦隊と艫作崎(2010年9月24日))それぞれの地域や場所のもつ固有の文化や歴史に、一瞬でも直接に身を置いてみたい。マップや情報技術の発達した今は、何でも相対化されてしまう。単に東京から何百キロの地点とか、温泉の泉質がどうちがうとか、第何種の漁港とか、そういう比較や序列や定型の中で論じるのではなくて、厳然として人が行き町が息づいてきたその場所を中心に、その場に立って発想したい。地域分析の原点だ。この艫作の沖で100年前に砲撃事件があった。近代に漕ぎ出した日本の列強との摩擦の一コマに過ぎず、また殊更に艫作や深浦町の歴史に結びつけておく必然も必要もないかも知れないが、青森近辺の日本海がそのような地だったということは重要だろう。西津軽や津軽半島は、古来から日本海交易と深く関わってきた。深浦や十三湊などの青森県沿岸を中心に大陸を下に置く構図にした古い地図を想起する。東京から遠く離れた本州のペリフェリーという現代の感覚とは全くことなる世界が見えるはず。海こそ内外の文明の経路だったのだ。艫作漁港にも降りてみた。人々の仕事がある。生活がある。一瞬の外来者に、その方々の立場に立って地域を理解することなど出来るはずもないが、少しでもその町と風を体で感じてみたい。そんな旅なのだ。

2013.05.22

コメント(0)

-

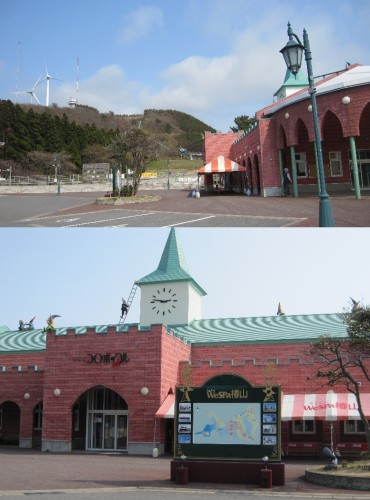

ウェスパ椿山(深浦町)

スロープカーが国道と五能線をオーバーパスする。物販施設、蒸気機関車の展示などがある。入浴施設や宿泊施設のエリアが海側に向けて広がっている。深浦町の観光ガイドブックの解説。美しい自然の中のヨーロピアンコテージ / ウェスパ椿山は温泉施設・レストラン・物産館・宿泊施設・昆虫館・ガラス工房などが、敷地内に点在する滞在型リゾート施設です。のどかなヨーロッパの風景を思わせるコテージや日本海を眺めながら入る温泉が人気です。また、展望台からは白神山地と日本海を360度パノラマで一望できます。私は、西村京太郎『五能線の女』で、蜃気楼ダイヤを使った殺人トリックを思い出していた。ウェスパ椿山駅は施設内にある。小説の中では、コーヒーか何かを飲んでいるうちに犯人がトイレにいくと装って、駅を利用するのだった...

2013.05.21

コメント(0)

-

陸奥沢辺駅(深浦町)

ふと思い立ち、国道を折れて陸奥沢辺駅に。小さな集落の奥にすぐ駅舎がある。道路や民家の庭の地面が、そのままホームや線路までも続いているという雰囲気。自転車が置きっぱなし。朝に乗り付けてそのままホームから乗っていった、という感じだ。まさにマイ駅として利用しているのだろう。思い出したのが、わが宮城の準秘境駅の梅ヶ沢駅。ちょっと似ている。(■過去の日記 我らが準秘境駅 梅ヶ沢駅(2011年8月14日))でも周囲との隔絶度合いは薄い。むしろ、駅がわざわざ駅であることを主張しないで、集落や家たちの延長に同居している。身近で手軽に、交通機関の理想の姿かも知れない。この後、国道に戻り沢辺のPAに停めて海を眺め、また北上。

2013.05.20

コメント(0)

-

ガンガラ穴、森山海岸(深浦町)

十二湖から国道101号に戻り、今度は海岸美をめざして国道から海側に道を降りてみました。マップにはガンガラ穴と記載があるので、奇岩でもあるのか、と。海辺には観光案内所の廃屋のような建物がありました。たまたま居た女性にガンガラ穴は何処ですかと尋ねると、昔は船で出て行って見せたものだ、ここからは見えない、ということ。たしかに、船着き場のような小さな岸壁があります。画像は、象岩。深浦町観光ガイドブックにはこう説明があります。象岩(ぞういわ)。全国の港・岬に航海の安全を祈願する神として祭られた弁天様の社がある岩で、夕陽の景色が特に美しいとされている景勝地として有名です。この写真は、ガンガラ穴(の遊覧船の発着場だったと思われるところ)です。この右手に廃屋がありました。遊覧船で海から奇岩を眺めるのも格別だったことでしょう。さて、この後また道を登って国道に戻るため、五能線(国道より海側)の踏切を越えるのですが、鉄道のトンネルも奇岩をくりぬいているのが、面白かったです。下の画像です。国道101号の更に山側の小径に入ってしまいました。民家の間を走る狭い道で、旧街道でしょう。小高いので、五能線越しに見えるのは、夕陽が美しいという森山海岸でしょうか。畑に出ていたご老人にお断りして、写真を撮りました。

2013.05.19

コメント(0)

-

エコ・ミュージアムセンター湖郷館、アオーネ白神十二湖

十二湖からの戻りは、キョロロの駐車場のお兄さんに教えてもらっていたので、二ツ目の池の付近の三叉路(キャニオン展望台遊歩道の入口の駐車場よりやや奥のあたり)から、右に折れて国道101に戻るように進みました。すると、山を下りながら右手に十二湖エコ・ミュージアムセンター湖郷館。左側に、アオーネ白神十二湖(旧サンタランドでしょう)が姿を現します。センターは、館員の女性だけで他に客はなし。写真展をやっていて、素晴らしい写真ばかりですねと言うと、地元の人が年々上手になっていくのですよ、ということでした。そう言えば、日暮の池のほとりでは、軽トラックに三脚を積んで乗り付けている人がいました。

2013.05.18

コメント(0)

-

十二湖を訪れました

十二湖の池をめぐりました。画像にある十二湖ビジターセンターは、開館しているものの無人で来客もなし。十二湖の自然を解説していました。散策マップを1枚もらいました。各池を眺めながら、車で行ける一番奥(白神ラインへの分岐より更に奥)の有料駐車場に停めました。駐車場の向かいが森の物産館キョロロです。ここから、鶏頭場の池と青池には、歩いて訪れました。気温の高い晴天の日ですが、ここだけは冷涼で冴え渡るような気持ち良さが感じられました。青池は聞きしにまさる蒼さ。他に訪問者もなく、しばし異空間に浸ったような気がしました。看板の解説を転記します。青池。その名のとおり、透きとおった群青色の水面をのぞかせているのが、「青池」と呼ばれる「十二湖」の代名詞ともいえる名湖です。面積約975m2、最大深度約9.0mほどで、十二湖の湖沼群のなかでは、特に大きい方ではありませんが、倒れたブナや遊泳する小魚が透けて見え、「青インクを流し込んだような」と形容される、その美しい青さの秘密は、現代科学でも解明することができておらず、訪れる人々を神秘と幻想の世界へと導いています。歩いて戻って、キョロロでお土産を買う頃には、団体の大型バスが乗り込んできました。

2013.05.18

コメント(0)

-

日本キャニオンを訪れました

今回の秋田・青森海岸線の旅は、国道101号沿いにさらに北上、須郷岬に立ち寄ってここから青森県に入ります。波光きらめく美しい大間越海岸を左に眺めながら、のんびり進みました。さて、五能線の十二湖駅付近から県道に入って、いよいよ十二湖エリア。まずは、念願の日本キャニオンです。アメリカのグランドキャニオンを思わせる景観から、昭和28年探検家の岸衛氏によって命名されました(深浦町観光ガイドブックから)。国道から県道に入って暫く進むと、日暮橋があり、実はその付近が雄大な崖を見上げる展望ポイントだったようですが(ビジターセンターでもらった十二湖散策マップ)、私はそこには気付かず、キャニオン遊歩道入口の駐車場まで進みました。先客のない駐車場に停めて、ひたすら山道を進みます。300メートルという案内でしたが、キャニオン展望台までは結構長かったような気がします。さて一段と小高い丘にさしかかると、左に日暮池、右にキャニオン展望台、と分かれ道があり、右に行くとすぐに目の前が開けました。岩肌の露出した断崖。まさに、キャニオンです。展望台はスペースが随分狭いのですが、木柵などは新しくなっていました。ここまで来た歩道の階段なども最近補修されていたようですが、そもそも、プラッとヨソから来た勝手な観光客もこのように気軽に歩いて鑑賞できるのですから、公園整備に感謝しなければなりません。実は、あそこは(日本のグランドキャニオンと名乗るほどには)大したこと無い、という知人の声を複数聞いてはいたのですが、それも分かります。たしかに。しかし、とにかく自分の目で見ないことには始まりません。そういう知人達も見たくて行っているのですから。この後、日暮池まで足を伸ばそうと少し進んだのですが、結局駐車場まで戻って、車で大きな道を行き、日暮池や青池も見て回りました。(あのまま山中の歩道を進むと日暮池まではかなり距離があったようです。今回の弾丸ツアー一人旅では、時間の制約から仕方がないことでしたが、時間を掛けて十二湖を散策するのも後日実現したいです。)画像の最後は、十二湖を後にしてエコミュージアムセンターに行く途中の道路から、振り返って遠景を撮ったものです。八戸キャニオンは昨夏に訪問して感動。今回は日本キャニオン。良い旅です。(編集長謹告 今回の旅日記がしばらくブログで続きそうです。ご容赦下さい。)■関連する過去の記事 日本キャニオン(07年10月7日) 八戸キャニオンを見てきました(2012年8月17日)(ほかにも日記があります)

2013.05.18

コメント(0)

-

チゴキ灯台、お殿水(八峰町)

御所の台から更に国道101号を北上。岩館を経て、チゴキ灯台。このとおり、小さな灯台です。足許には花が。20秒もあれば一回りできるような、小さな花壇に囲まれています。国道に戻って少し進むと、道の駅はちもり。トイレとレストランだけの小振りな施設です。レストランの奥の方に、お殿水。

2013.05.17

コメント(0)

-

ハタハタ館(八峰町)

鹿の浦展望所から更に北上すると、八森御所の台にハタハタ館がありました。八森いさりび温泉ということで、日帰り入浴も可能だそうです。温泉、宿泊、レストラン、おみやげ売り場もある施設でした。売り場の奥には、国道を跨いで駅(あきた白神駅)にまでつながる歩道橋がありました。ハタハタ館の外付けで産直施設(ぶりこ)があり、私はここで家族にハタハタ饅頭を買い、また自分のお昼用にサンドイッチを買いました。ハタハタ館の隣には、あきた白神体験センターがありました。新しい施設です。山と海の自然体験や、食やスポーツなどさまざまな活動の拠点施設のようでした。晴れると遠く鳥海山まで見えると施設の方が教えてくれました。

2013.05.16

コメント(0)

-

鹿の浦展望所(八峰町)

秋田県八峰町。道の駅みねはま(ポンポコ山公園)に立ち寄った後、峰浜の市街地から国道を折れて水沢ダム方向に向かい、手這坂集落。農道まで戻って、新しい町役場を見ながら北上。道は国道101号に合流し、しばらく行くと、鹿の浦展望所だ。日本海の光景の中に、暫し身を預けた。

2013.05.15

コメント(0)

-

能代木材産業総合展示館

実は能代には小学低学年頃に来た。材木関係の仕事をしていた父親が用事で来るときに、トラックに乗せてもらった記憶がある。何か木材に関するものに触れたかった。地図に書いてある施設名を頼りに、ここにお邪魔した。閉館していたが、隣接の事務所棟の方に開けてもらって、入館できた。美しい杉材の展示が見事だった。40年も前に訪れたのは、もっと内陸のたぶん米代川沿いの大きな工場か問屋だったろうと思われる。記憶も曖昧だ。米代川沿いを探訪しても、当地を探し当てるすべもない。時代も変わり、街も変わったろう。それはたぶん工場でしょうね、東北木材など大きな工場が2つありました。やがて海岸に近いここに木材工業団地ができました。展示館を開けた方が、解説していただいた。昭和50年頃の建設の施設なのだろう。失礼ながらあまり訪問者もないようだ。しかし、能代の浜風と杉の香りに浸ることができて、私にはとても良い時間だった。

2013.05.14

コメント(0)

-

能代市と松原友好市町

はまなす展望台(昨日の日記)のそばに、こんな碑がありました。第16回松原友好市町交流会議記念植樹兵庫県西淡町香川県さぬき市高知県大方町佐賀県唐津市鹿児島県大崎町とあります。しかしあまりに西に偏っている。他の面にも記載があったのでしょう。うっかりしました。脇の植樹の看板は、万里の松原/山形県酒田市 とあるようです。松原友好都市(市町)とは何でしょうか。第16回が平成14年秋に能代市で開催されているようです。ネットで探してみると、この時の参加市町(植樹があるということだと思いますが)は、上記の他に、敦賀市、清水市、宮津市、酒田市、そして能代市だったようです。いずれも松原が有名なところですね。この友好市町会議は、今でも続いているのでしょうか。

2013.05.13

コメント(0)

-

能代海岸はまなす展望台

■画像の説明です 上:展望台を見上げる(駐車場から) 中:南方向(能代火力、男鹿半島方面) 下:北方向(白神方面)1階に船の碇や写真パネルなど。螺旋階段を最上階まで登ってみた。よく晴れた日の午前。展望台の中はもちろん、駐車場にも誰もいなかった。

2013.05.12

コメント(0)

-

手這坂を訪ねた

秋田県八峰町。水沢ダムに向かう長閑な町道は、岩子の集落を通って峠を過ぎると、手這坂に降りる。かやぶき民家が残る秋田の桃源郷だ。■関連する過去の記事 秋田の桃源郷 手這坂(2013年2月3日)集落への入口には、桃源郷、手這坂、菅江真澄歴史の里、桃源郷(保存)再生植樹、などの木標がさっそくズラリ。静かな里の風景。私が訪れたときは、外来訪問者の人が他に1人。民家には1軒毎に、築年数や間取りを説明する看板があり、修繕の相談でもしているのか1軒に数人が集まっていた。説明の看板(白神八峰商工会、平成19年2月)はこう言う。文化4年(1807年)の春、手這坂を訪れた紀行家「菅江真澄」は、集落に咲き乱れる桃の花を見て、中国武陵にあるという「桃源郷」のようだと、彼の紀行文『おがらのたき』に記録を残しています。それから200年。かやぶき屋根の集落手這坂は無人になったものの、ボランティア団体の保存活動によって昔の農村風景を今に残しています。春は桃の花が咲き、夏にはホタルが飛び交い、秋は木々が紅葉し、純白の冬には雪灯籠の灯火が幻想的です。無人ではありますが、何とも癒される不思議なところです。立派な石の碑もある。こう書いてあった。桃の花 蛍 紅葉 雪ここが 俺の桃源郷だあ手這坂の恩人 山崎光博明治大学教授(元秋田県立農業短期大学教授)を偲んで平成17年11月6日 手這坂活用研究会皆さんの努力で保存がなされているようだ。

2013.05.11

コメント(0)

-

芦東山記念館を訪れる

先日のこと訪問してきました。念願果たしました。うららかな春の陽光の中、渋民の里はのどかでした。記念館は他にお客さんもなく、学芸員さんでしょうか館員の方に、DVDを見せていただいた上に常設展を丁寧に解説していただきました。若い頃母と仙台に出て路頭で漢学の才を見込まれたこと、仙台藩ではかなり強硬に意見して遠ざけられたこと、当時としては相当の長生きだったこと、などなど。当時の文献がよく保存され残っていることも、今につながる歴史を実感しました。刑法思想の先達という解説になるのでしょうが、東山の言いたいことは、単なる刑罰論ではなく人と国をいかに治めるべきかという教えなのでしょう。今でこそ、刑事法は法体系の一つの分化として認識され、分立した司法権が認定しますが(刑法は第一義的に裁判規範)、かつては、私有財産の帰趨など私法との峻別もさほどされなかったと思われますし、手続面でも代官や肝入などによる裁定や自治組織による事前規制体制なども含めて、弾劾的に刑事手続だけを取りだして論ずることはなかったでしょう。分化発達(?)した現代の法体系ですが、体系のパーシャルという観念を取り払って、むしろ全体を通観する目と心で法や治世を論ずることが大事でないか、いやそれが本来法の存在意義だったではないか。そんなことをつれづれ考えながら、記念館を出て渋民の里を眺めました。芦東山その人が生まれ、晩年に戻った渋民。解説いただいた室蓬譲水の里という言葉が心に残りました。室根と蓬莱の両山から恵みを受けた郷ということだったと思います。帰りに、そばの神社の前にある顕彰の碑を読んでみました。神社の石段には、農作業の休憩か、2人の方が腰を掛けていましたが、帰るときに一礼されましたが、いやこちらこそお邪魔しました。さらに隣に渋民小学校があるのですが、最近閉校になったとのことです。■関連する過去の記事(芦東山) 仙台藩と学問(その1)藩校の開設と芦東山(09年11月3日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2013.05.07

コメント(0)

-

下北半島の森林鉄道

津軽、下北の両半島をぐるっと回る一人旅を計画している。津軽安東氏の故地や下北の荒涼とした風物など、楽しみだ。ネットであれこれ調べているのだが、訪問したいところがドンドン増えてしまい、とても日数が足りない。ところで、むつ市大畑地区の奥薬研温泉修景公園レストハウスそばに、「森林軌道&大畑ヒバ施業実験林」があるという(ぐるりんしもきたの説明)。木材運搬に使われた森林鉄道のレールが残っている、という。大畑では、旧大畑線の廃線跡はぜひ見たいと思っていた。しかし、今回の旅では、半島を回る国道から、薬研温泉に入る時間的な余裕がなさそうなのだが... 時間に余裕があれば、是非行ってみたい。■関連する過去の記事 津軽森林鉄道(2010年5月8日)

2013.05.06

コメント(0)

-

困ったものだ仙台市営バス運転手

午後から用事で市営バスに乗った。新しい車体のようで、停車すると少し全体が沈むようだった。そもそも床がフラットなのだが、一層乗りやすくしたのだと思う。さて、車中には、県外からの観光客と思われる方々、校外学習だろうかこれも県外の中学生の一団などが乗っていた。青葉通りを過ぎて博物館国際センター前のバス停。乗客の大部分はここで降りたのだが、その際の一コマ。私は運転席のすぐ後に座っていたから、一部始終はよく見えた。ご夫婦とみえる方が運転席越しに見える国際センターを見て、あれが博物館だね、と。運転手は、イヤイヤ、降りて行けば看板あるから、と。今度は、中学生の一団の一人がが200円を料金箱に入れてしまう。本来運賃は180円なのだが、彼女はおつりが出ないことを知らないのだ。運転手にそう言われて彼女は仕方ないと思ったのかそのまま降りたが、運転手は、あらかじめ両替と言っているんだ、と言葉を吐きながら次の男子中学生には、指で催促するように両替の挿入口を指し示すなどしていた。さすがにこの運転手も、女子中学生には20円を返そうと機械から出したのだが、返すに際しても、単にオウオウと言って中学生を呼び戻す有様だった。一体、この運転手は何なんだろう。道ですれ違う一般人だって、博物館は国際センターとは反対側で信号を左に行けばいいと、普通は教えるだろう。人を呼び返すのなら、せめて、スミマセン今の学生さん、ぐらいは言うだろう。何たることか。悲しい現実だった。GWも後半、DC効果もあってか仙台駅は人がたくさん。リュック姿の人も多く見かけた。震災もひとつの旅情を提供しているのだろう。何気なく駅2階の観光案内所に入ってパンフ類をながめていたら、ある初老の女性が、石巻に行くんだけど列車直通がないのですか、などと聞いていた。これに対しても、カウンターの人の説明はイマイチだった。聞き耳を立てたわけではないから正確にはわからないが、どうも全体像を示すことなく端的に、行ける行けない式の返答だったように聞こえた。できれば、どの交通手段、何時何分にどこから乗って、と教えて欲しいものだ。仙石線は途中で代替運行、小牛田から石巻線なら行ける。仙台から一番早いのはバスになる、ということだが、地元の我々と違い遠来の方には、石巻線と仙石線も混同しそうだし、丁寧な説明がないと解りにくいのだろう。そもそも、2年経っても鉄道が寸断されていること自体が、この御婦人には驚きだったようだ。一人旅のようだったが、おそらく、被災地を訪れようと思い立ったのではないか。旅慣れない人にも、何かが足を運ばせるのだろう。私は一県民として、内心で御礼を言いたい気持だった。DCとは、実は受け入れる側の質の改革運動なのだ、と聞いたことがある。実感、だ。

2013.05.02

コメント(2)

-

郷土を開いた高山善右衛門と県内の主な開墾地・干拓地

小学校の社会科の副読本が何故か出てきた。子が読み返して、PC前に置きっぱなしにしたようだ。(『わたしたちの宮城県』平成21年)斜め読みしてみると、郷土を開いた人として、鎌田三之助のほかに、高山善右衛門が紹介されている。------------今より100年ぐらい前までの角田市のあたりは近くに阿武隈川が流れているのに、川より土地が高く水田に水を引くことができませんでした。角田の小さな沼や、館矢間のため池の水だけにたよっていました。しかし、これらのため池は、水の量が少なくて、米を十分に作れませんでした。阿武隈川から水を引く計画を実現させようと先頭にたって努力したのが高山善右衛門でした。1907年(明治40年)4月15日、角田用水が完成し、約1900ヘクタールのうるおされています。------------年表には、高山善右衛門(1863-1928)が、町会議員、県会議員、上水期成同盟会を作る、などの経歴。また、解りやすい地図で、高山善右衛門が築いた館矢間姥石からの水路(角田用水)と干拓地(大沼など)、また現在角田用水の水を引いている広大な面積の田が、示されている。また、「県内のおもな開こん地、干拓地」のマップがある。大人の我々宮城県民も知っておきたいので、以下に書き出す。■干拓地(沼などの水を排水して開かれた土地)〈江戸時代から〉 長沼・伊豆沼(登米市迫、津田景康) 短台谷地(登米市米山町) 広渕沼(石巻市河南) 大沼(角田市、高山善右衛門)〈明治以後〉 中田沼(登米市中田、半田卯内) 品井沼(大崎市鹿島台、鎌田三之助)■開墾地(山野を耕して開かれた土地)〈江戸時代から〉 若柳(栗原市) 南原(大崎市鳴子、遊佐平左衛門宣次) 小野(大崎市古川) 門脇(石巻市、細谷十太夫) 大衡 下愛子 和田新田(仙台市) 笹新田(仙台市、佐々豊前) 沼新田(名取市、中井新三郎) 矢野目(岩沼市) 亘理 館矢間(丸森町)〈明治以後〉 耕英(栗原市栗駒、矢島孝二) 七日原(蔵王町)

2013.05.01

コメント(1)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 楽天市場

- [Rakuten]「カレンダー」 検索結果

- (2025-11-15 21:59:33)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【北村晴男】話せる範囲でお話ししま…

- (2025-11-15 22:09:17)

-