PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(22)週刊マンガ便「コミック」

(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(77)演劇・芸能「劇場」でお昼寝

(5)映画「元町映画館」でお昼寝

(130)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(120)読書案内「映画館で出会った本」

(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(29)読書案内「現代の作家」

(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(33)読書案内「近・現代詩歌」

(58)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(32)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(23)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(22)ベランダだより

(167)徘徊日記 団地界隈

(138)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(27)徘徊日記 須磨区あたり

(34)徘徊日記 西区・北区あたり

(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」

(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東

(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(40)アニメ映画

(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(29)映画 ソビエト・ロシアの監督

(14)映画 アメリカの監督

(99)震災をめぐって 本・映画

(9)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(13)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督

(9)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ

(7)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介

(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(5)徘徊日記 神戸の狛犬

(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」

(11)読書案内・映画 沖縄

(10)読書案内 韓国の文学

(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代

(9)映画 ミュージシャン 映画音楽

(11)映画 「109ハット」でお昼寝

(5)読書案内 エッセイ

(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」

(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝

(5)週刊 読書案内 金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より)

マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸no340

週刊 読書案内 金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)

ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園no49

徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここが西門!」 ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり

週刊 読書案内 池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)

週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社)

徘徊日記 2025年11月8日(土)「ここは梅田の太融寺!」 大阪、梅田あたり

徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここは鬼ノ城!」 その1 岡山・総社あたり

コメント新着

キーワードサーチ

十七歳 吉本隆明

きょう

言葉がとめどなく溢れた

そんなはずはない

この生涯にわが歩行は吃りつづけ

思いはとどこおって溜まりはじめ

とうとう胸のあたりまで水位があがってしまった

きょう

言葉がとめどなく溢れた

十七歳のぼくが

ぼくに会いにやってきて

矢のように胸の堰を壊しはじめた

六十歳を越えた一人の男のもとに、十七歳だった時のその男が会いにやってくる。夢の中のことか、現実か。少年の姿を前にして、溢れてくる言葉。六十数年の生涯、上手に言葉にすることは出来なかった、しかし、ずっと言いたい本当のことがあったのだ。男の口を閉ざさせていたものは、仕事か、生活か、常識か。ともあれ、大人になるということが口を閉ざすことであるような、自らの中の少年を押し殺すことであるような倫理観は誰にも共通することだろう。

「堰を切る」

という言葉がある。十七歳の少年だった自分が六十数歳の男の、溜まりに溜まった思いの堰を切ったのだ。よみがえった少年の日のまっすぐなまなざしに揺さぶられる、黙り続けてきた人生の意味。

およそ五十年にわたる社会生活から引退を余儀なくされ、老人と呼ばれるようになる。いつの時代であれ、誰もが通りかかるに違いない人の一生の曲がり角で、ふと、どこかへ帰っていこうとする「こころ」の行方を見据えた作品。まず、そんなふうにこの詩を読むことは可能だろう。

ここで、作者 吉本隆明

をめぐる年表に目を通してみよう。

詩人は 1924年生まれ

。十七歳は 1941年

。昭和十六年、12月に「この国」がアメリカに対する帝国海軍の奇襲(?)で始めた太平洋戦争勃発の年。彼は東京府立化学工業学校応用化学科五年生。現在でいえば工業高校の三年生だった。

この詩が書かれたのは 1990年

。平成二年。詩人は 六十六歳

。前年の 1989年

、太平洋戦争を統帥した 天皇ヒロヒト

が寿命を終え、 昭和天皇

と諡号で呼ばれるようになり、翌年の 1991年

、自衛隊というこの国の軍隊が、 1941年

の、あの日から五十年の歳月を経て、アメリカが始めた戦争に参戦するために海外派兵を始めることになる。

こう見てみると、 「十七歳のぼく」

が 「ぼくに会いにやってきた」

のにはそれなりの理由があったのではないかと感じないだろうか。そこから、もっと積極的なこの詩の読み方ができないか。

作家の

高橋源一郎

は

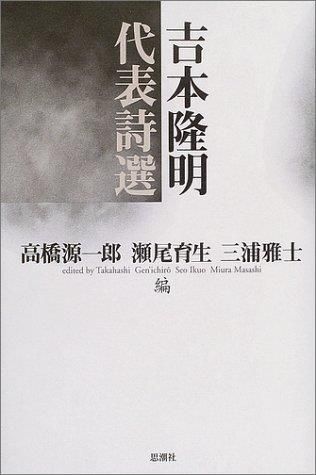

「吉本隆明代表詩選」(思潮社)

の編者あとがきにこう書いている。

ずっと以前からそう思っていたが、いまもそう思う。きっと、これからもずっとそう思うことになるだろう。つまり、 吉本隆明 の詩を読まなければ、ぼくは小説家にはならなかっただろう、ということだ。 この詩を支えている 「倫理」 にたどり着ければ、詩が直接的に表している 「老い」 の叙情に、もっと深く広がりのある風貌を与えることができるのではないだろうか。

吉本隆明 の詩を読まなくても、詩や小説や批評に興味を持ったかもしれない。それから、書いてみようとさえ思い、書きはじめたかもしれない。だが、仮に、書きはじめたにせよ、ぼくはもうそれをやめているか、暇な時の楽しみにしているか、そのいずれかだったに違いない。つまり、詩や小説や批評は、たいへん好ましく、面白く、刺激的ではあっても、さらに、自分が書いていたとしても、それにもかかわらず「他人事」にすぎなかったにちがいない。しかし、ぼくは、結局、 吉本隆明 の詩を読んでしまったのだ。

吉本隆明 の詩をひとことでいうなら 「倫理的」 であるということだ。しかし、それは、誰の(あるいは何の)、何に(あるいは誰に)たいする 倫理 なのか。

その詩は、言葉に関して 「倫理的」 であるようにも、言葉以外の一切に関して「倫理的」であるようにも、また、詩的表現に関して 「倫理的」 であるようにも、詩的表現が成立する根拠に対して 「倫理的」 であるようにも見える。つまり、全世界に対して 「倫理的」 であるように見える。だが、不思議なのは、その詩が 「倫理的」 であるが故に 「美的」 であることだ。古来、 「倫理的」 であることと 「美的」 であることは深く対立するものではなかったか。その謎を解くことは、いまもぼくにはできないのである。

戦後最大の思想家と呼ばれながら、どこかに切ない 「倫理」 を感じさせる 「抒情」 を詩として書き残した詩人であった 吉本隆明 も、 2012年 に去った。

ちなみに 「共同幻想論」 とか 「言語にとって美とは何か」(角川文庫) とか、 1970年代の大学生 には、読み超えるべき壁のような書物であったが、今の学生さんたちには見向きもされないだろうし、たとえ手にとっても歯が立つまい。ははは。

しかし、 「詩」 から読み始めることは可能かもしれない。そう思う。

(S)初出2006・09・27 改稿2019・06・30

にほんブログ村

にほんブログ村

-

週刊 読書案内 吉本隆明「現代日本の詩… 2025.10.01 コメント(1)

-

週刊 読書案内 黒田三郎 「夕方の三十… 2025.09.24 コメント(1)

-

週刊 読書案内 吉本隆明「日本近代文学… 2025.09.21 コメント(1)