2006年04月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

4月28日午後5時です

ただいまをもって有限会社設立の登記申請の受付が終了しました。皆様お疲れ様でした。もう終わったことでくよくよしないで(なんのこっちゃ)月曜日から新「会社法」で全力をつくしましょう。

Apr 28, 2006

コメント(0)

-

GW前半~その1~

4月29日(土) 私が教員をしていた頃の生徒同士の結婚式に招かれている。どんなメンバーが集まるのか期待していたところ、そのクラスメートから電話があった。「先生、2次会も参加してもらえますか。3時間貸切です。」特にことわる理由もなくOKした。しかし、ふつう2次会は仲間同士でやるもの。目上の人間は呼ばないだろうと、喜んでいいのかどうかよくわからなくなった。そちらがその気ならこちらにも覚悟ある。仮にも恩師として呼ばれる立場なのだから大人しくしているつもりだったがそうとなれば長年培った結婚式用のギャグギャグギャグ、これまたギャグのヨーロッパいや応酬(欧州)で目に物見せてくれる。「飛んで火にいる夏の虫とはこのことよのう。なあ越後屋の・・。ガハ、ガハハハハハ・・・。」 4月30日(日) 芦原会館田園調布支部GW恒例多摩川バーベキュー大会(タマデバー) 2日続けて酒の席、厳しい状況がつづきます。まだ若干の空きがございます。ご近所の方お越しください。そして、私に「楽天日記で見た。」と言ってください。そうしたら私から「それがどないしたんや。」の言葉をプレゼントいたします。 5月1日(月)新「会社法」施行 行政書士業務が忙しくなる予定(4月もそのつもりでした。)。 法律だけが先走り、誰もついてきていない状態のようです。5月2日(火)会社法施行2日目 法務局の職員の方もこの2日は何とか乗り切って、勝負はGW明けからと思っている方もおおいのでは。 後半は山口県に帰省するかもしれません。後半&前半の報告をお楽しみに。

Apr 27, 2006

コメント(1)

-

会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について

法務省民事局のHPに4月21日付の「会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について」が掲載されました。これで新「会社法」関係は出揃ったというかんじですね(といっても施行まで10日たらず。)。この「会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について」は登記申請書だけでなく添付書類の様式もあるので、我々、行政書士にも大変有益です。見てみる価値はあると思います。特に今回は法務局宛の通達の出るのもぎりぎりだったので(それ受けてもこの登記申請書の様式等にいたっては正にぎりぎり。)、すべてをふまえた書籍は施行前は発売されないと思われます。ですからこの「会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について」でしばらくはやっていかなくてはならないようですね。法務省のHPはわかりにくいので説明しておきます。「法務省民事局」で検索してください。トップページが目次になっています。最初の「登記事務」の一番下です。オレンジのラインが2段になっています。目次の該当部分をクリックすると各登記申請書別にPDFになっています。最初に注釈つきの登記申請書と添付書類、最後に登記申請書のみ雛形があります。定款・議事録等は行政書士に頼んで登記は自分でという人はこの雛形をコピーして書き込めば(またはワードなどで作成。)便利ですよ。登記申請書自体はそう難しくありません。本店所在地・商号・役員の住所・氏名を書くだけです。

Apr 26, 2006

コメント(0)

-

5月1日株式会社設立は可能か?~新会社法~

まず定款認証が新会社法施行後(5月1日以降)でなければならないようなので、まず準備しておいた定款を朝一番で認証に行きます。その後は取締役兼株主の一人の発起設立なら、予め銀行お願いしておいた「残高証明書」をもらい、何とかなりそうですね。問題は募集設立、払込金の保管証明書をもらうには定款の写しを提出しなければなりません。これも事前に相談して、その日に出してもらえるものか。かなり融通のきく銀行でないと無理のようですね。それから創立総会となると1日でどうでしょうか。

Apr 25, 2006

コメント(0)

-

施行一週間前~新会社法~

いよいよあと一週間で新「会社法」が施行される。準備の方はどうでしょうか。先日も書いたが東京法務局は4月中旬の時点でてんてこ舞いであった。東京法務局でこの有様なのだから、全国津々浦々の法務局の状況はおよそ察しがつくというもの。しばらくは、混乱が予想される。 私の事務所の近くにある「三省堂書店神田本店」は新「会社法」のコーナーで大きなスペースを割いている。多くの本が平積みされ、「おれこそが新会社法の本ではNO1なるぞ。」といっているようだ。しかし内容はというとようやく省令をふまえた本が目立ち始めたが通達の「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」をふまえた本は皆無である。「商業登記」の本でも「取締役会設置会社」に関する登記が採り上げられている本は今日見たところでは見当たらなかった。いずれにせよ後あと一週間、法整備の遅れというか、施行日が決まるのが遅かったというのか、いやいや、施行日時代が早すぎるのか。遅れが目立つ新「会社法」である。こちらも頑張ってますが、なかなか追いつきません。藤田教育行政書士事務所ホームページ 新会社法の記事も盛りだくさん(のつもり)。

Apr 24, 2006

コメント(3)

-

まずは消費者金融業者に告知義務を

「貸金トラブル」も対する動きが活発化している。しかし、残念ながら多くの人が利息制限法の規定以上の利息を支払っている。「グレーゾーン金利」の撤廃も業者等の反発によりすぐに実現できるわけではなさそうだ。行政側は利息制限法の規定以上の利息の支払いは任意に支払われた場合のみ有効であることを国民に知らせるべきではないだろうか。消費者の契約に関するクーリングオフの規定のように契約に際し、書面での告知等を義務付けるのも一つの手だと思う。「利息制限法の規定以上の利息は払わなくてもいいですよ。」ということを早く国民の共通認識にしなければ事態はかわらない。

Apr 22, 2006

コメント(1)

-

今日もグレーゾーン金利

今日もまた、朝日新聞朝刊は「グレーゾーン金利」。毎日、日記のネタありがとうごさいます。今日の朝日新聞朝刊の一面に出た新語?「貸金トラブル」。「敷金トラブル」はよく聞きますが「貸金トラブル」あまり聞いたことがありません。そして、今日の記事は何と、金融庁が業者の違反行為に対し、その行為で得た収益を没収し、被害者に返還する制度の創設に向けて検討に入ったことです。この間の一連の動きは最高裁の判決が引き金でしょうが、それにしても急激です。他にも何か理由があるのでしょうか。何度も言いますが、もっと早くこうなってほしかったですね。

Apr 22, 2006

コメント(0)

-

「高卒認定」でも高卒扱い2割~その2~

4月15日の朝日新聞朝刊の「記事」です。『高校卒業程度認定試験に合格しても、就職試験で「高卒」扱いにする企業は約2割で自治体の約4割に比べて定率だったことが14日、文部科学省が発表した調査結果でわかった。文科省が2月1日現在で、全国の自治体、企業を対象に実施、企業970社と1386自治体から回答を得た。(改行)調査結果によると、採用試験の際に「高卒と同等」とした企業は21.2パーセント。自治体は38.3パーセントだった。どう対応するか「決めていない」は、企業が44.7パーセントで、自治体が25.2パーセントだった。一方、企業、自治体とも約2割は「学歴に差をつけていない」としている。(改行)高卒認定試験は、合格すれば高校中退者らも経歴上、高卒とみなすことなどを目的に、大学入学資格検定(大検)から衣替えした。』今の日本社会は最終学歴が重要視されます。高校卒業の後、大学や専門学校に進学すればそれが最終学歴になるのでいいのですが、またまだ厳しいようです。

Apr 21, 2006

コメント(0)

-

灰色金利「撤廃」で一致~その3~

昨日の続きです。『委員からはこの日の会合で「利息制限法が成立した当時の業者の調達金利は年利10パーセント前後。現在は同1~4パーセント程度で、出資法に上限金利をあげるのはおかしい」などの意見が相次いだ。(改行)業者側は「金利を下げると貸せない人が増え、ヤミ金融に流れる」と主張したが、委員の多くは「高い金利が多重債務問題の原因として金利引き下げで基本的に合意した。ただ、少額の短期借り入れは例外を設ける可能性もある。(改行)懇談会は6月までに提言をまとめる予定だ。』(赤字筆者)調達金利が10パーセントで18パーセントならまだわかるが、1~4パーセントなのに29パーセントとは驚いた。金利を下げると貸せない人がふえるのは利息で早く元本分を回収しようという意図なのか。消費者金融もこれを機会にやみ金にお客を渡さない決意でがんばってほしい。

Apr 20, 2006

コメント(0)

-

灰色金利「撤廃」で一致~その2~

昨日の朝日新聞夕刊の記事のつづきです。『利息制限法の上限金利は年利15~20パーセントだが、利用者が任意で利息を支払う場合に限り出資法の上限金利の同29.2パーセントで貸し出せるため、その間は「グレーゾーン(灰色)金利」と呼ばれる。(改行)利用者の大半がこのような仕組みを知らずに払っていることや、最高裁が業者に厳格運用を求めている判決を出したことから、利息制限法との一本化が議論されていた。』(赤字筆者)任意に支払う場合のみ有効なら、支払時に業者に告知義務等を負わすべきではなかったのか。今の消費者法ではそのような配慮が当然なされている。ましては大半が知らずに払っている状況なら何故今まで放置していたのか。

Apr 19, 2006

コメント(0)

-

灰色金利「撤廃」で一致

本日の朝日新聞夕刊の記事です。『有識者でつくる金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」18日の会合で、上限金利に差がある出資法と利息制限法について、基本的に金利を利息制限法に一本化する方向で一致した。21日の会合で正式に決める見通し。オブザーバーの業者側からは「中小業者の経営が成り立たなくなる」との反対意見も出たが、多重債務問題の解決に金利引き下げが必要との意見が大勢をしめた。』なにか勢いづいてきた感がありますね。どうしてもっと早くこうならなかったのか、「サラ金」ということばが聞かれるようになってから20年以上になるのに・・・・・。

Apr 18, 2006

コメント(2)

-

「高卒認定」でも高卒扱い2割~その1~

昨日の朝日新聞朝刊の「記事」です。『高校卒業程度認定試験に合格しても、就職試験で「高卒」扱いにする企業は約2割で自治体の約4割に比べて定率だったことが14日、文部科学省が発表した調査結果でわかった。』以前は大学入学資格検定(大検)だったが高校卒業が社会に出る最低限の資格のようになってしまったことに対応し、高校卒業程度認定試験となったようである。 私が通信制高校サポート校の教員になったとき、初めて「高卒資格」という言葉を耳にする。最初は「高校卒業が資格なのか。」程度に思っていた。その後「高卒資格」がどれだけ大切なものかを実感する。会社法に、空手に、学園ドラマ。今日は更新頑張りました。個人ホームページ「きょういく行政書士が行く」こちらもよろしくお願いします。

Apr 16, 2006

コメント(0)

-

どうする~ アイフル~ ~その2~

本日付朝日新聞朝刊の社説は「アイフル」についてこう書いている。こうなっている。『金融庁の検査で、営業の第一線のあきれた実態が明るみに出た。(改行)戸籍謄本を手に入れるために顧客に無断で委任状を作る。認知症の人に貸し付け、後見人が契約の取り消しを求めたのも無視して取り立てる。勤務先に電話したり、母親に返済を迫ったりする強引な行為も見られたという。』これが事実だとしたらまさに悪質商法並みである。刑法に抵触する部分もあるのではないか。このような状況が明るみに出なければ「任意の支払い・同意の上」してグレーゾーン金利も有効になる。弱者が声をあげて主張することは難しいのである。

Apr 15, 2006

コメント(0)

-

ご利用は計画的に

消費者金融のCMのこの言葉を見たり、聞いたりすると、JTの「喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。」思い出します。「だったら・・・・。」と思いませんか。消費者金融のCMの最後は「利息制限法の規制を超える利息は任意に支払われた場合のみ有効です。」というのはどうでしょうか。

Apr 15, 2006

コメント(1)

-

どうする~ アイフル~ ~その1~

本日付の朝日新聞朝刊によると、金融庁は14日、消費者金融大手アイフルに対し、悪質な取り立てなど、貸金業規制法違反が5店舗であったとして、国内全店の業務を5月8日から3~25日間停止させる行政処分を出した。業務停止は法令違反のあった5店舗が20~25日間で、それ以外の全店が3日間。各店は期間中、債務者からの返済だけは受け付け、新たな貸し出しや広告・勧誘・取り立てなどは禁じられる。ということである。でも、利息は変わらず発生するんでしょうね。こちらも停止とはいかないのでしょうか。

Apr 15, 2006

コメント(0)

-

あれ、グーグルでひっかからない?

本ブログの方は好調なのですが、昨日からホームページのアクセス数が一気に減り、どうしたのかなと思い、比較的強いグーグルで検索してみると「藤田教育行政書士事務所」がさっぱり出てこない。絶対1位の自信がある「きょういく行政書士」で検索しても、一位はなんと「行政書士大魔神」さん。おかしいなとホームページの製作をお願いしている方に聞いてみると「ロボットが巡回しているときそうなることがよくあるんです。しばらくすれば、もとに戻ります。」とのことでした。早くもとどおりに戻ってほしいものです。

Apr 14, 2006

コメント(2)

-

類似商号の規制の廃止、目的はご自由に、でも・・・。

5月1日施行の新「会社法」では、類似商号制度の禁止が廃止されるので会社の目的の具体性も問われなくなる。類似商号制度が導入されているときは「同じ目的」と判断されれば、その会社と類似の商号の会社はその市町村で登記できなくなるので、できるだけ目的は具体化し、「同じ目的」であるという判断を少なくする配慮があったからである。類似商号制度が廃止されれば、その心配がなくなり、本来の私的自治の原則に戻せるのである。 しかし、法務局の分野はそれでいいが、行政書士の方なら心配されると思うが許認可の段階ではどうであろうか。いくら法務局で自由だといっても許認可のお役所で「この目的では駄目ですよ。」と言われれば終わりである。行政書士が定款や議事録を作成することの意味がここにもある。商業登記が開放されれば、よりスムーズに流れる。国民の利便性が求めるところでもあるだろう。

Apr 12, 2006

コメント(0)

-

一人でも代表取締役~新会社法の新株式会社~

5月1日施行の新「会社法」は、有限会社の設立ができなくしたかわりに、有限会社に近い新「株式会社」を認めた。取締役会を設置しないで取締役が会社を代表する株式会社を認めたのである。その点について法務省の通達である「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」ではこうなっている。『会社法では、各自代表の場合も含め、会社を代表する取締役を代表取締役というとされた(会社法第47条第1項)。』『取締役設置会社以外にあっては、取締役の中から代表取締役を定めないときは、各取締役が代表取締役となる(会社法第349条第1項本文)が・・・・・(以下略)』『取締役が各自会社を代表するときには、各取締役につき、取締役及び代表取締役の就任による変更の登記を要する。』新株式会社では取締役が一人でも取締役及び代表取締役の登記がなされ、代表取締役が名乗れるのである。旧有限会社の欠点であった「取締役一人の場合は代表取締役が名乗れない。」が是正された形になった。

Apr 11, 2006

コメント(0)

-

任期10年は今の任期も含めて~新会社法~

昨日の日記ではこのようなことを書いたが『5月1日施行の新「会社法」では株式譲渡制限のある株式会社(委員会設置会社をのぞく)の取締役の任期は定款によって10年まで伸長できるとなっている。その条文を読んで、新「会社法」施行後すぐに定款を変更すればいいのだな、と思っていたのだがそうではないらしい。整備法第95条には「この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。」と書かれている。5月1日時点での任期を終え、再任されるか、また、5月1日以降に選任された者でなければ、任期10年は適用されないようである。』 本日法務省のHPから入手した、「会社法施行に伴う登記事務の取扱について」(平成18年3月31日法務省民商第782号通達)によると『整備法の施行の際現に取締役、監査役又は清算人である者の任期はついては、なお従前の例によるとされた(整備法第95条)。ただし、施行日後に役員の任期に係わる定款の変更をした場合には、原則として現任の役員の任期も、変更後の任期に従う。』となっている。「従前の例による。」とは変更しない場合はことを言っているようである。だから、5月になったら臨時の株主総会を開き、任期を10年にすれば、現任の役員で(今までの在任期間も含めて)10年間(辞任・解任・新役員選任等がなければ)役員変更をしなくてすむのである。もう一つ気になっていた既存の株式会社の取締役の員数を3人以下にする方法だが、これは職権で既存の株式会社に「取締役会設置会社」の登記をおこない、それを抹消し(登録免許税3万円)、現任が退任(辞任・解任等)することによって既存株式会社も取締役1名等の会社ができるようするようである。詳しくはこの「通達」をよく研究から発表することにする。本日、東京法務局にも確認に出掛けたが、施行前一ヶ月の切った時点で通達が出され、職員の方もてんやわんやの状態であった。お疲れ様です。 法務省令・通達も揃い、新「会社法」のページが益々充実します。 『藤田教育行政書士事務所ホームページ』ぜひご覧ください。

Apr 10, 2006

コメント(0)

-

きょういく行政書士の受験と実務をかねて~その10~

前回のその9でこんなお話をしましたね。『会社法を例に説明すると会社法が創設され、商業登記法も改正されました。会社法・商業登記法で「政令で定める。」「省令で定める。」と法律で委任されている部分は政令や省令(会社法規則・商業登記法規則)が発せられました。新しくなった商業登記の部分は法務局の職員に対し通達が発せられ、通達にそって登記事務が処理されます。』さて、この通達、「会社法施行に伴う登記事務の取扱について」(平成18年3月31日法務省民商第782号通達)を本日、法務省のホームページから入手しました。我々、行政書士は登記申請をするわけではありませんが、その添付書類となる定款・株主総会議事録・取締役会議事録を作成します。我々の作成した定款・各議事録が登記申請書の添付書類になる得るものでなければならない場合が少なくありません。そのためにこのような登記事務の通達も研究しなければならないのです。

Apr 10, 2006

コメント(0)

-

任期10年は今の任期が満了してから~新「会社法」~

5月1日施行の新「会社法」では株式譲渡制限のある株式会社(委員会設置会社をのぞく)の取締役の任期は定款によって10年まで伸長できるとなっている。その条文を読んで、新「会社法」施行後すぐに定款を変更すればいいのだな、と思っていたのだがそうではないらしい。整備法第95条には「この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。」と書かれている。5月1日時点での任期を終え、再任されるか、また、5月1日以降に選任された者でなければ、任期10年は適用されないようである。

Apr 9, 2006

コメント(0)

-

きょういく行政書士の受験と実務をかねて~その9~

前回のつづきです。次の文章は、国の行政機関の長が命令等を発する権限について規定している「国家行政組織法」の条文である。(ア)~(オ)にあてはまる語として正しいものの組合せはどれか。第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、または法律若しくは政令の特別の(ア)に基づいて、それぞれその機関の命令として(イ)を発することができる。第14条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、(ウ)を発することができる。2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、(エ)又は(オ)を発することができる。 ア イ ウ エ オ1 委 任 規 則 告 示 訓 令 通 達2 授 権 政 令 通 達 告 示 訓 令3 委 任 訓 令 布 告 通 達 規 則4 委 任 省 令 告 示 訓 令 通 達5 授 権 省 令 通 達 訓 令 告 示 前回お話したとおりアイで正解を導き出せますがそこがわからなかったときのためにウエオの解説しておきましょう。ウは「公示を必要とする場合において」がポイントですね。同じ漢字の「告示」を選びましょう。エオは「所管の諸機関及び職員に対し」がポイントです。上級から下級、内部の命令のようですね。となると「訓令」「通達」ということになります。会社法を例に説明すると会社法が創設され、商業登記法も改正されました。会社法・商業登記法で「政令で定める。」「省令で定める。」と法律で委任されている部分は政令や省令(会社法規則・商業登記法規則)が発せられました。新しくなった商業登記の部分は法務局の職員に対し通達が発せられ、通達にそって登記事務が処理されます。ウエオの正解は1と4です。ウエオが確実にわかっても正解に達しません。1と4はアは同じ委任ですがイが規則と省令に分かれています。この条文をまったく知らなかったとしてもあきらめず、各条文の空欄の前後をよく読めば正解に達することできると思います。

Apr 8, 2006

コメント(0)

-

きょういく行政書士の受験と実務をかねて~その8~

昨日のつづきです。昨日は14条の一部が抜けていました。申し訳ございません。次の文章は、国の行政機関の長が命令等を発する権限について規定している「国家行政組織法」の条文である。(ア)~(オ)にあてはまる語として正しいものの組合せはどれか。第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、または法律若しくは政令の特別の(ア)に基づいて、それぞれその機関の命令として(イ)を発することができる。第14条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、(ウ)を発することができる。2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、(エ)又は(オ)を発することができる。 ア イ ウ エ オ1 委 任 規 則 告 示 訓 令 通 達2 授 権 政 令 通 達 告 示 訓 令3 委 任 訓 令 布 告 通 達 規 則4 委 任 省 令 告 示 訓 令 通 達5 授 権 省 令 通 達 訓 令 告 示今日は(イ)についてですが第12条の第一項の主語は「各省大臣は」です。中抜きで読みますと「各省大臣は、それぞれの機関の命令として(イ)を発することができる。」となります。各省大臣が発する命令は「省令」ですね(内閣(政府)は政令、各省は省令、委員会・各庁は規則。)。 解答の選択肢に注目してください。(ア)(イ)で委任・省令となっているのは4番だけです。(ア)(イ)の解答に自身のある人は(ウ)以降を考えなくても(ア)(イ)で正解が導き出せます。

Apr 6, 2006

コメント(0)

-

きょういく行政書士の受験と実務をかねて~その7~

今日からいよいよ問題を解説していこう。平成17年度の行政書士試験「法令科目」の問題8である。次の文章は、国の行政機関の長が命令等を発する権限について規定している「国家行政組織法」の条文である。(ア)~(オ)にあてはまる語として正しいものの組合せはどれか。第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、または法律若しくは政令の特別の(ア)に基づいて、それぞれその機関の命令として(イ)を発することができる。第14条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、(エ)又は(オ)を発することができる。 ア イ ウ エ オ1 委 任 規 則 告 示 訓 令 通 達2 授 権 政 令 通 達 告 示 訓 令3 委 任 訓 令 布 告 通 達 規 則4 委 任 省 令 告 示 訓 令 通 達5 授 権 省 令 通 達 訓 令 告 示まずは(ア)ですが法律若しくは政令の特別の何かに基づいてそれぞれの機関の命令をとなっています。解答の組合せをみれば「委任」か「授権」かということになりますね。法律の勉強をしていると「法律の委任」という言葉は頻繁に出てきます。ここはこの「国家行政組織法」の条文を覚えていなくても(この辺の条文まで覚えていては大変です。)「委任」ではないかなということになると思います。

Apr 5, 2006

コメント(0)

-

きょういく行政書士の受験と実務をかねて~その6~

さて、今日は平成17年度の行政書士試験「法令科目」の問題8の題材になっている国家行政組織法第12条を見てみましょう。 国家行政組織法第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求められる。3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、また義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。 『「法律」初歩の初歩』 日本では国会が唯一の立法機関ですがそれ以外の機関、特に行政機関が定めるきまり(法律)を「命令」といいます。「命令」には内閣が定める「政令」、各省大臣が定める「省令」、各外局(委員会・庁)の長の定める「規則」などがあります。 たとえば新「会社法」では、施行期日等の社会の情勢に影響を与えるようなことは「政令」で、電子記録の方法等、専門的で細かい部分は施行規則で(法務省令)で定めています。 この「命令」とは別に司法機関でも「命令」があります。この「命令」は裁判官が単独でする裁判で、裁判所が口頭弁論を経ないでする「決定」(保全命令等はこの意味では「決定」)、裁判所が原則口頭弁論を経ておこなう「判決」と異なります。

Apr 4, 2006

コメント(0)

-

きょういく行政書士の受験と実務をかねて~その5~

さて、今日は平成17年度の行政書士試験「法令科目」の問題8の題材になっている国家行政組織法第12条を見てみましょう。 国家行政組織法第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求められる。3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、また義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。問題の題材になったのは第1項です。この第1項の具体例ですが、新「会社法」の会社法施行規則(法務省令第12号)の第1条はこうなっています。第一条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。国家行政組織法の第12条第1項のとおりですね。

Apr 1, 2006

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 写真俳句ブログ

- 秩父市中央グラウンドゴルフ大会

- (2025-11-18 17:26:56)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 2025年11月前半スピリチュアル…

- (2025-11-18 11:02:03)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

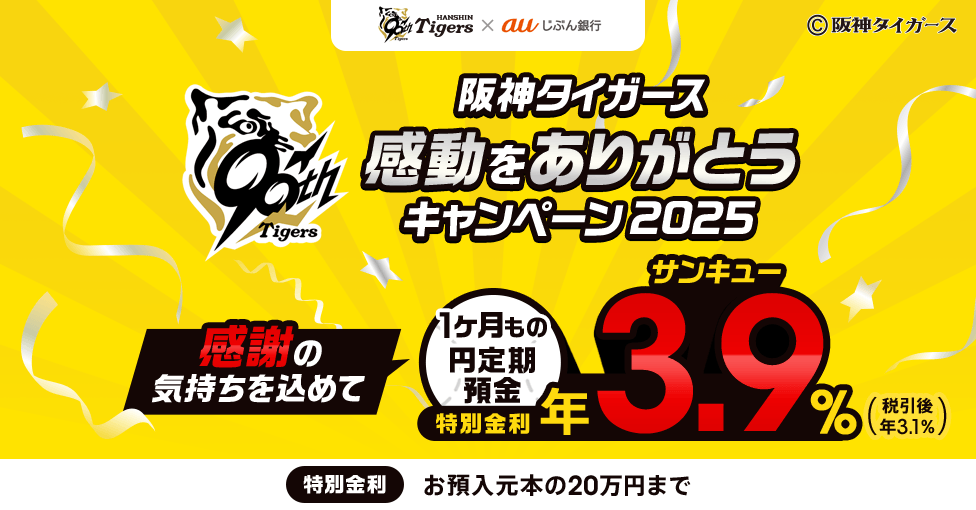

- じぶん銀行円定期3.9%キャンペーン…

- (2025-11-18 14:14:41)

-