2010年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ネパール旅行への準備

10月の中から、今年は会社の先輩、同僚4人でネパール観光に行く予定。 先日はその事前練習?にインド・ネパール料理を食べに、旅行を共にする会社の先輩と行って来た。会社の近くの小さな店、貸し切り状態。飲み物は生ビール。まずは『バーバル』。パーパルはパリパリでエビせんべいの如き食感。豆の薄焼せんべいとのこと。「止められない、止まらない」の食感。『サモーサ』。ゆでてつぶしたジャガイモとグリーンピースなどの具を各種の香辛料で味付けし、小麦粉と食塩と水で作った薄い皮で三角錐型に包み、油でさっくりと揚げたもの。一見、春巻や揚げ餃子と似ていた。次ぎに『タンドリーチキン』。インド・ネパール料理の定番料理のひとつとのこと。鶏肉をヨーグルト、塩、コショウ、ウコンなどの香辛料などに半日ほど漬け込んだ後で香ばしく焼きあげたものとのこと。下の写真のように、ウコンと食紅で鮮やかな緋色に着色。肉は主に骨付きのまま。『モモ』。小籠包、蒸し餃子、肉まんによく似ていた。いわゆるネパール風餃子?。噛むと、むっちりモチモチの皮のなかから、肉汁がジュワ~としみ出したのです。トマトソースをベースとしたピリ辛のタレが周囲に。これも抜群。『マトンカレー』。羊肉と野菜の味が濃い。『ナン』。平たく楕円形で、大きな草履のような独特の形をしていて、所々がボコボコ膨れている。バターが効きほの甘く焼き加減も上々。そして『チャパティ』直径15cm程の円形で、薄いクレープのような形状。インドでも日本同様、ナンは「テイクアウトするもの。」あるいは「レストランで食べるもの。」とのこと。それでは、家庭では普段何を食べているのかと言えば、このチャパティか、米を食べているのだと ガイドブックに書いてあったことを思い出したのであった。他にも数種類の料理を楽しんだが写真の撮影忘れも。そしてアップした料理の名前が合っているのかあまり自信がないのであるが。ネパールのカレーは、いうまでもなくインド系の料理であるが、一方、モモは、チベット系料理の一種?。ネパール人は、南のインド系料理と北のチベット系料理の両方をたべているのだ。これは、ネパールが、インドとチベットにはさまれたせまい地域なので当然のこと?。食文化という観点からみると、南のカレー、北のモモ、東のコメ、西のパンといった特徴がみられ、ネパール料理はそれらの交差点に位置しているのである。ネパール人は1日2食が原則とのこと。一般的には、ライスとおかずをお皿の上で右手を使い自由に混ぜて食べるのだ。手を直接使った方が混ぜやすく食べやすいのであろう。いかにも合理的である。この日はインド・ネパール料理の中で代表的なものを体験したが、ネパールに実際に行って見ると、他にも、たくさんの旨い料理に出会うことができるのでしょう。これらは文明圏に重なっており、南のヒンドゥー文明、北のチベット文明、東の中国・アジア文明、西のイスラム文明の「文明の十字路」にネパールは位置しているのだ。つまり、ネパールは、様々な文明から様々な文化を受容している「融合の文化」を作り出している国。ネパールは「世界の屋根」ヒマラヤの国。我々もこの「世界の屋根」に早く行き、ネパール料理を大いに楽しみながら、自国を離れ、その高い場所から、もう一度世界と自分を見つめ直す事が出来ればよいと大胆にも考えている『アラカンオジサン』なのです。『ナマステ』。

2010.08.31

コメント(4)

-

山口県長門市へ(その2)

青海島(おうみじま)は、山口県長門市の北、日本海に浮かぶ島である。面積14平方キロメートル、周囲は約40キロメートル。本土との間は青海大橋で連絡されているのだ。対岸の仙崎港から観光遊覧船が発着しており、島の外周を一周することができるとのこと。島の北岸は日本海の荒波を受けた浸食地形となっており、その奇岩の並び立つ様子は「海上アルプス」とも称され北長門海岸国定公園を代表する景観の一つ。日本百景に選定されていると。また国の名勝および天然記念物に指定されているのだ。見物はいつの日にかのお楽しみ。現場からの海を隔てた眺め。海の色が真っ青で透明。昼食を取りに仙崎漁港観光船乗り場へ。青海島のみやげものを扱う店や飲食店が軒を連ねる観光の拠点。 敷地内には野外ステージや緑地公園、噴水などが整備されている。青海島周辺をめぐる観光船の発着場もあるのだ。青海島の東端に位置するここ通地区は、かって鯨組が活躍した北浦捕鯨最大の基地として栄えたところ。昼食の新鮮な刺身定食を楽しんだ後、アイスコーヒーを注文。メニューには『コールコーヒー』と。関西圏ではかつては冷コー(レイコー)と呼ぶことがあった。今でも言っているのかは不明だが『コールコーヒー』は初めて。関西のレイコーより、こっちのほうが語調が良いか?食事後再び現場に戻り現場設備の調査を再開。設備の横の文字通り青い透明な海では漁師?のオジ-サンが素潜りでサザエ、アワビを捕っていたのであった。そして現場の近くの道路沿いにはイカを天日干し中。青空の下、太陽の日差しをいっぱいに浴びていたのだ。いかにも漁村の原風景。そして現場調査&打ち合わせを終わり、地元の同僚と別れ帰路へ。途中、島の中にある国指定史跡「青海島鯨墓」に立ち寄る。「青海島鯨墓」は「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」にも選ばれていると。この鯨墓は、クジラを捕獲した折、その胎児だけを埋葬した墓とのこと。そしてその墓の近くには、国指定重要有形民俗文化財『くじら資料館』が建てられていた。当時の捕鯨用具・漁業用具や生活用具等が展示されているのだ。屋根にはクジラのモニュメントが。宇部山口空港に戻るため海岸線を南下。途中角島(つのしま)に立ち寄る。この角島は本州とは海士ヶ瀬戸で隔てられ、渡船による交通が主であったが、2000年に1780mの角島大橋が竣工。総工費149億円。離島へ架けられた一般道路橋としては群を抜く存在。(沖縄県の古宇利大橋に次ぎ全国第2位とのこと)。北長門海岸国定公園内に位置することから、橋脚の高を押さえ、周囲の景観に配慮した構造となっているとのこと。人口900人足らずの島に総工費149億円の橋。流石に多くの総理大臣(⇒岸⇒佐藤⇒安倍⇒菅⇒??)を出している県のなせる技ではとは考え過ぎであろうか?お陰で通行料金が無料。島の北西に位置する夢ヶ岬に角島灯台が立ち、島のシンボルとなっていた。時間が無いので灯台を下から眺めて直ぐに車に戻る。途中、山の上に風力発電用風車が何基も稼働していた。更に途中『特牛』の道路標識を見つける。"特牛"と書いて「とくぎゅう」とは読まず、「こっとい」と読むのだと。初めての方は絶対に読めない漢字。全国に名を馳せる難読地名の一つでは。牝牛の意味を示すこの地域の方言の「コトイ」から取ったという説と、日本海に面した小さな入り江を示す「琴江」から取ったという説があるようだが、どちらが本当なのかは???。車を急がせ何とか最終便に乗って羽田からバスにて帰宅へ。早朝4時起床、23時帰宅の強行軍の日帰り出張ながら、機上そしてレンタカーの助手席からの景色を楽しみながらの長い1日であったのだ。

2010.08.30

コメント(0)

-

山口県長門市へ(その1)

仕事で山口県の日本海側にある長門市の現場に行ってきました。羽田空港6:40分発のANA 山口宇部空港行きの飛行機に乗るために早朝出発。この時間の飛行機に乗るためには、最寄りのJR駅にて始発に乗らないと辿り着かない。ところが我が家からJR駅に行く為には小田急線を利用する必要あり。ところがこの始発では到底間に合わない。よって前日夜に自宅に早朝4:40でタクシー送迎を依頼。5時前にJR駅に到着。始発は5:04発東京行き。もちろんホームに設置されているレトロな湘南電車の形をしたキヨスクは未だ開店前。横浜から京浜急行の羽田空港行き快速に乗り換え。羽田空港ロビーに6:00に到着。既に多くの利用客でごった返していた。時刻通り6:50過ぎに離陸。途中機上から眼下の景色を楽しむ。我が家の上空、江ノ島が見えた。淡路島にかかる明石海峡大橋。手前が神戸側。瀬戸大橋、上側が坂出市。しまなみ海道、来島海峡をまたぎ大島から四国・今治へと渡る世界初の3連吊橋。山口宇部空港は山口県内で唯一民間航空機による定期便が就航する空港であり、山口県の空の玄関口。この空港を利用するのは今回初めて。平成11年9月の大型台風18号が直撃。暴風雨とともに押し寄せた高潮による浸水で機能が完全停止した山口宇部空港、その後このロビーも改築されたとのこと。決して南国ではないにもかかわらず、なぜか空港にはところどころヤシの木が植えられています。よく考えると不思議なのです。レンタカーにて国道316号線を利用して長門市に向かう。山口県の日本海側と瀬戸内側を結ぶ主要幹線道路。途中 道の駅『おふく』でトイレ休憩。掛け流しの温泉が1コインの500円で利用出来るとのこと。隣に、ブルーベリー園が。駐車場から建物までの両側には果物、野菜、雑貨などの店が並んでいました。そして途中にあった看板。「若き童謡詩人の中の巨星」と賞されながら、26歳の若さでなくなった 「金子みすヾ」 のふるさとが目的地の長門市であり、そこに続く道を "みすヾゆめ街道" と名付けられたとのこと。「金子みすヾ」 という人は、才能に恵まれながら私生活では苦労を重ねた方で、映画やドラマでは "田中美里" や "松たか子" が、 「金子みすヾ」を演じているとのことだが私には残念ながらその知識は????。 長門市へ向かう途中、道路のガードレールが黄色であることに気づく。我が住む地域のガードレールは白。追い越し禁止区域に、注意喚起のために黄色に塗られているのかと思ったがそうではなさそう。現場で待っていた地元同僚に聞くと、黄色いガードレールは、全国でも山口県だけではと。これは昭和38年の山口国体開催にあたって、山口県で何か特色のあるものを作ろうと考える中で、県道のガードレールを県特産の「夏みかん」の黄色にしようという発想が生まれたとのこと。でもここは国道のはず、県道→国道への水平展開? そして道路周辺の民家の屋根の色が赤茶色の民家がかなり多い事にも気づく。石州瓦(せきしゅうがわら)と呼ばれ島根県の石見地方(旧 石見国=石州)で生産されている粘土瓦とのこと。三州瓦、淡路瓦と並ぶ日本三大瓦の一つ。独特の赤い色で知られ、赤い屋根の町並みや集落を山陰地方では至るところで見ることができるようだ。この色は、同じ島根県の出雲地方で産出される含鉄土石「来待石」を釉薬に使用することに起因すると 先ほどの同僚の話、博識である。約2時間のドライブで目的地の長門市青海島内の現場に到着したのだ。 ・・・・・・・・・・・続く・・・・・・・・・・・

2010.08.29

コメント(2)

-

大型トラクターで

我が趣味の農園も夏野菜の収穫が終わり冬野菜の植え付けの準備の季節となりました。義兄の実家は農家のため、大型のトラクターを保有。義兄がそのトラクターを借りて、我が農園を耕してくれたのです。事前に消石灰を撒き準備をしておきました。トラクターで耕してもらうためには、その通路を確保しておかなければなりません。事前にこの時期の作付け状況を考慮し、サトイモ等の栽培場所を考えておかなければトラクターの進入が出来ずに、畑の奥側を耕せなくなるのです。幅2m以上を一回で耕耘できる強力なトラクター。我が趣味の農園は、この義兄のトラクターによる耕耘なしでは成り立たないのです。約30分であっと言う間に我が農園は、冬野菜の準備が出来ました。青いネットの部分は我が趣味の養蜂場所なのです。それにしても雨が降らないのです。太陽光発電をやっているので、【昼間】はかんかん照り発電できない【夜間】に、この畑にも雨が降って欲しいと、我が儘にも望んでいる『趣味の農園主』兼【発電所長】なのです。いや発電量が下がっても雨が欲しいのが本音なのです。

2010.08.28

コメント(0)

-

ノウゼンカズラ(凌霄花)

夏の花、ノウゼンカズラ(凌霄花)がご近所の畑の隅で開花しています。オレンジ色でちょっと南国の色合いを感じさせる、酷暑に似合う花です。百日紅も今が盛りであり、夾竹桃とノウゼンカズラの3種が花の主役を争っています。鮮やかなオレンジ色ですが、中心部はやや薄くなっています。花がトランペットの形に似ていることから、チャイニーズ トランペット フラワー(Chinese Trumpet Flower)とも呼ばれているのです。花は一日でぽとりと落ちてしまいますが、次々と絶え間なく咲き続けるのです。凌霄花の、凌は<押し分けて前に進む>、霄は<そら>、という意味があり、空を押し分けて進むかのごとく、どこまでもよじ登っていく姿を表現したとのこと。日本には平安時代に持ち込まれ、中国語では薬用、観賞用として栽培されているようです。この花は、樹高は~10mにまでなり、蔓の幹から地上部に出る根の気根を出して、樹木や塀、コンクリートの壁の面を絡みつきながら、どんどん伸びていく、這い登り型の蔓性植物。よって常に剪定や手入れをしないと収拾が付かなくなるのではないでしょうか。やはりこのオレンジ色は、よその家のものを鑑賞させていただくのが一番と考えている身勝手な『アラカンオジサン』なのです。

2010.08.27

コメント(1)

-

蓮の実

我が家の裏の農道沿いで、貯め水の中で花の季節を終えた蓮を見つけました。そして立秋を過ぎ早15日以上、秋の訪れと共に蓮の実も枯れ始めてきました。そして蓮の実が空を見つめながら巣の中で静かに座っていました。下の水面へ滑り落ちる旅立ちの日はもう間近に迫っているのでしょうか。中には未だ枯れずに緑を残しているものもありました。大家族、小家族のものがあることが解りました。蓮の葉の上にはカワイイ水玉が光っていました。最近雨が降っていない?のにこの水玉は朝露の集合?そして蓮の実が一つ葉の上で。この蓮の実は赤飯に小豆のように入れると香ばしく、サラダに散らしても美味しく食べられるとのことですが未だTRYしていません。、薬膳料理にも使われているとのこと。胃を丈夫にし、イライラを抑えてくれるそうです。前者は私のための、後者は妻のための効能でしょうか?200年たって芽を出す蓮もあるのですから、この実はどうなるのでしょうか? 蜂巣のようなガクの中にまん丸に太った蓮の実が整然と並びながら今にもこぼれ落ちそうな様子。はや、世代交代の準備が着々と進み、命のバトンが受け渡されようとしているのです。大自然の営みのすばらしさに感激した『アラカンオジサン』なのです。

2010.08.26

コメント(1)

-

飯田線 豊川へ

仕事で飯田線の豊川駅まで行ってきました。こだまで豊橋駅へ。豊橋駅で飯田線に乗り換え。飯田線を利用するのは初めて?目的地の豊川行きの1両編成のマッチ電車?に乗る。利用客は10人前後のガラガラ状態。乗ろうとするとドアが開いていない。乗車ホームを間違えたのかと思い反対側のドアを覗き込んで見てみてもこちらも閉まっている。まだ乗車時間前?いや中には数人の乗客が。よくよくドアを見てみると下の写真の如き表示。『ドアは手であけてください』の表示。乗車はセルフサービスなのであった。1両電車は出発。次の駅に着くと、運転手が進行方向右側の操作スイッチを操作。すると同じく乗客は自分でドアを開けて降車する仕組み。運転手だけのワンマン電車と思っていたら、途中『乗車券をお持ちでない方は』と車掌の声が後ろから。1両編成でも車掌付き。次の駅では降車ホームは左側、この時は車掌がドア操作?する仕組み。豊川駅までは複線、そして何故か既に全線電化とのこと。 20分ほどで豊川駅に到着。改札を出ると『歓迎 豊川稲荷』のキツネの歓迎を受ける。8月28日に予定されている『豊川 手筒まつり』の花火大会のモニュメントも。約600本の手筒花火が競演し、仕掛け花火や打ち上げ花火・乱玉花火・中国煙火・大スターマインなどが真夏の夜空に色とりどりの花を咲かせるようだ。駅前ロータリーに設置された狐のモニュメント。手筒花火をかたどった台座?の上で楽しそうに踊っていました。狐と人間が愉快に舞い踊る像は、「さすが、お稲荷さんの町!」豊川稲荷を眺めているのでしょうか。豊川稲荷 表参道 の看板。日本三大稲荷として有名な豊川稲荷は、室町時代に開創され織田信長、豊臣秀吉、徳川家康から信仰を集め、江戸時代には庶民の間にも「商売繁盛」の神として広がっていったとのこと。かの名奉行、大岡越前守忠助が生涯の守護神とした尊像は今も東京赤坂に奉祀されていると。全国的には「豊川稲荷」の名で有名ですが実際は曹洞宗のお寺で「豊川閣妙厳寺」とのガイダンス。 残念ながら豊川稲荷を訪れる時間は無かったため、レンタカーで現場へ。久々のローカル線を利用し車窓の風景を楽しんだのであった。いつの日か豊川稲荷へ、さらに愛知、静岡、長野に跨る険しい山岳地帯を貫く200kmの飯田線を、そして天竜川の険しい渓谷を縫うように走る飯田線の車窓風景を再び大いに楽しみたいのである。旧姓 飯田さん 飯田線の旅はいかがでしょうか??

2010.08.25

コメント(2)

-

さるすべり(百日紅)

我が家の門の前の畑の角の『さるすべり』の木が今年も満開を迎えています。キョウチクトウ(夾竹桃)と共にこの時期、夏を代表するような花。百日紅は「約100日間、ピンクの花を咲かせる。」のが名前の由来。約2ヶ月以上、秋まで咲き続けるのです。 実際には、一度咲いた枝先から再度芽が出てきて、花をつけるため、咲き続けているように見えるのです。花はしわしわの形。種類によってピンクの濃さの度合いや花の大きさが違うようですし、白い花もあるのです。 さるすべりは、漢字で「猿滑」とも書きます。"幹がスベスベで、猿も登れない"ところから猿が登ろうとしても、滑ってしまうということで、猿滑と表記することもあるのです。実際には猿は滑ることなく簡単に登ってしまうと思いますが、登っている姿を見たことがありませんので・・・・・・・・・・・。良く見ると、花弁の形や2種類のオシベと言い、随分と変っている花です。花弁は団扇形、下部は細長く、上部は直径約1.5cm?の円形で、ふちは縮れて波打っています。どうして、このような花弁になったかは、不思議です。写真で見る限り、中央部に雄しべ群があり、周辺に、雌しべが6本も見え大変不思議なのです。実は、これは、中央部の黄色い雄しべ群は、ミツバチ達をおびき寄せる為の食用雄しべで、周辺の、雌しべが6本と思っていた物が、実は、 雄しべであり、見落としていた、中央部食用雄しべ群の中に、雌しべが1本存在しているのです。この雄しべ、雌しべが、長く伸び、先端を、くるりと湾曲させ、中央の食用雄しべに、対比して向かい合っているのです。これは、ミツバチや昆虫が食用雄しべに集まると、その背中に、雄しべの花粉がくっつき、その花粉が、雌しべに仲介されると言う、 非常に旨い造りに成っているとの事なのです。既に我がミツバチ?がこの雄しべの花粉を集めに来ていました。中央の黄色い食用雄しべの数は35本前後もあることを、早朝から写真を見つめながらその数を数えて初めて知った、早起き『アラカンオジサン』なのです。

2010.08.24

コメント(4)

-

花オクラ

我が家の横の農園で初めて『花オクラ』を栽培しています。 通販で2本の苗を購入し移植しましたが、残念ながら1本は枯れてしまいました。残りの1本は元気に成長し高さ1.5m程になり漸く開花を始めました。花オクラは「トロロアオイ」とも言われ、トロロアオイという名は、茎を折ったときに出る汁が、まるでとろろのようにネバッと延びるところからつけられたようです。和紙を作るときの糊にも使われ、そのため全国各地でも栽培されたと。原産地は中国とのこと。立葵、ムクゲ、芙蓉、ハイビスカスも同じ仲間。クリーム色の花の大きさはオクラの7~8倍、直径30センチ近い大輪の花を咲かせています。綺麗で大きく豪華さを感じさせます。オクラの姿からはこの花を想像しにくいのでは。開花した『花オクラ』の大きな花です。開花後は傷みやすいので本当はつぼみの間に収穫した方がよいのですが、開花後の場合は刻んで使う食べ方がおすすめです。花の中心に雄しべと雌しべが一体となった柱があります。雌しべ先端が五つに分かれています。こちらは隣の『オクラ』の花2個の花を収穫し食卓に。缶ビールとの大きさの比較が出来ます。こちらはラーメン用の皿に水を張り、そこに2個の花を乗せてみました。花が大きいため、お皿が隠れてほとんど見えません。この日はまずは基本ということで、花びらを刻んで三杯酢にTRYしました。レタスよりも薄く水洗いしてると破れそうなくらいなのですが、食べるときちんと歯ごたえがあるのです。しかもネバネバ。やはり新食感!!。次回はこれにオクラを入れてネバネバセットの三杯酢に挑戦したいと思っています。あっさりとした味わいですが、オクラの香りとねばねばが甘酸っぱい三杯酢とマッチしてさわやかな一品となりました。もう一つは生を刻んでキュウリの千切りと一緒にマヨネーズであえてサラダ風にしてみました。こちらも花オクラ&キュウリのシャキシャキ感があり夏のサラダとしてはかなり行けました。しかしネバネバ感は今一。やはり熱が加わらないとねばねば感が増幅され、とろとろ感まで生まれて来ないようです。次回は妻に頼み天ぷらで味わってみたいのです。天ぷらの場合は蕾の内に収穫し調理した方が良さそうです。塩をつけてガブリ・・・・。この花は生産者でないと味わえない特権付きの、珍味な野菜? というかエディブルフラワーなのです。

2010.08.23

コメント(1)

-

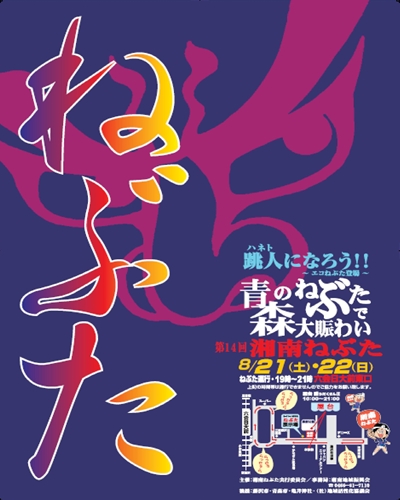

ラッセラー、ラッセラー、ラッセラッセラッセラー

我が地元の小田急江ノ島線六会日大前のロータリーを会場に「湘南ねぶた」が開催されました。今年で14回目の開催。会場に着くと、既に開催式が始まっていました。会長の挨拶によると「湘南ねぶた」は、祭りを通して人の心を燃えさせ、健全なエネルギー発散の場を作り、人と人の心が通い合うあたたかい地域社会をつくりだすことを願っておこなうものとのこと。また、ねぶたの準備から催行までの体験を通して、青少年がねぶたという花を咲かせるまでの見えない部分の大切さを肌で感じ、社会の成り立ちを学ぶことによりその人間形成の一助となることをも目指したと。市長も来場されて祝辞を。青森ミスねぶたも青森市長のメッセージを代読。東北新幹線の新青森駅開業をPRするため、「2010ミスねぶた」の山本典子さんが参加しているとのこと。19時を過ぎいよいよパレードの開始。先導するエコカー電気自動車。先頭には市長とミスねぶたが。県立藤沢養護学校の生徒が地域住民らと力を合わせて制作した日本初の”エコねぶた”電源は、慶応大学とベンチャー企業が共同開発した振動発電を応用していると。台車下に発電装置を据え付け、路上を引き回す時の振動を電気に変える仕組み。不足分は、自動車用の蓄電池で補っている模様。地元の神社の山車そしてメインのねぶた。駅前ロータリーを2週。ねぶたの背面は平城京朱雀門?1年で我が町が最も賑わう夜を、共に楽しんだ『アラカンオジサン』でした。いつまでも続けていって欲しい、地元の、夏を惜しむお祭りなのです。

2010.08.22

コメント(3)

-

マンゴー

娘の嫁ぎ先のお母様が沖縄完熟マンゴーを送って下さいました。大きな卵の形で、果皮は深紅色に染まっていて、まさしく完熟。パンフレットの写真によると、温室内で育て、果実は白い網の中で大事にぶら下げられて育てられていた事が解ったのです。マンゴーは、熟れるとすぐに落ちてしまうので、網の中で育てられているようです。そして網の中に落ちたマンゴーを収獲するのです。これがまさしく完熟マンゴー。早速妻が『おいしいマンゴーの食べ方』通りに切ってくれました。マンゴーは中心に大きな薄いタネがはいっているので、それを避けるように三枚におろすとのこと。皮を切らないように、さいの目状に包丁を入れ、これをそらせると準備完了。甘い香り、果汁たっぷり!濃厚で口の中でとろけるような官能的な食感。品質、味ともにこの上ない、究極の完熟マンゴー 至福の瞬間でした。以前 テレビの『所さんのメガテン』でマンゴーについて取り上げていました。甘くてみずみずしいマンゴーですが、実はマンゴーの花は想像もつかないくらい、強烈な腐敗臭がするとのこと。(もちろん嗅いだことはありませんが)もちろん、マンゴーが実をつけるためには、虫に花粉を運んでもらわなければなりません。実は、マンゴーの花が臭いのは、花粉を運んでもらうための『ハエ』を寄せ付けるためなのです。しかし、受粉の役割なら他の植物と同様に、我がかわいいミツバチなどでも良いはず。なぜハエ? その理由はマンゴーの原産地はインドからマレー半島にかけての熱帯地域。実は、ミツバチが活動するのに適した温度は25℃くらいまでで、それ以上暑くなると、ミツバチは花粉を運ぶことが苦手。一方、ハエは30℃でも活動できる昆虫のため、熱帯地域の暑い日中でも花粉を運ぶことができるのだと。つまり、マンゴーは熱帯地域で生き残るため、ミツバチではなくハエを寄せ付ける腐敗臭を持つように進化したと。そして種の中を割ってみると、もう芽が出かかっているのでした。種をアップで撮ってみましたが、まるで焼肉の如し。明日はこの種を鉢に植え付ける予定です。未だ公私ともに訪れていない唯一の県、沖縄県。是非近々訪れたいと、この味を楽しんで益々思うのでした、大変ご馳走様でした。いやまだ何回も至福の瞬間が待っているのです。でも また来年もよろしくお願いいたします!!(笑)

2010.08.21

コメント(0)

-

冷やし・・・始めました

都内に出張の帰りに昼食のために中華料理屋に同僚と立ち寄りました。 あまりに暑いので【冷やし中華】に挑戦。そして地下鉄の駅に向かい歩いていると下の写真のような理容店を発見。どんな美味しいシャンプーなのだろうかと・・・・・・・・・・上の写真、絶対皆さん、最初は『冷やし中華』って読んでるのでは・・・・・・・・と思ったのです。ところで、どんなシャンプー?なのでしょうか。先日、自宅から車でホームセンターに向かっていた折、同じ様な旗を見かけ気になっていたのでした。会社に戻って若い同僚にこの話をすると、ここ数年、理容業界では「冷やしシャンプー」なる物が流行しているとのこと。単に「冷しシャンプー」なるメントール系の商品を使用するだけの店もたくさんあるようですが、カキ氷を使用したり、シャンプーを氷水や冷蔵庫で冷やしたり、シャンプー自体を凍らせたり・・・と、理容店によって工夫は様々とのこと。今年もテレビなどで何度も取り上げられていると女子社員の声も。理容店で、数百円を追加すればできる気軽さも受け、大半のお客が利用すると。発祥は山形県であるとテレビで語っていた と語る同僚も。皆関心度は高いことが解ったのだ。 世の中には競争に勝ち抜くために新たなるビジネスモデルを考えだし懸命に戦っている人達がいることを実感した『冷やしシャンプー』には何故か縁遠い、髪の薄い『アラカンオジサン』なのでした。いやだからこそ効き目十分・・・との声も聞こえてきますが。

2010.08.20

コメント(1)

-

アンチ・アンチエイジング

先日の深夜ラジオ番組『NHK ラジオ深夜便』(暑くて眠れず携帯ラジオ)にて 【アンチ・アンチエイジング】 についてとりあげていました。最近、アンチ・アンチエイジングという単語をよく耳にします。エイジングは『年を取ること』、アンチエイジングはその反対語なので『年に逆らうこと』、アンチ・アンチエイジングはそのまた反対語なので単純には『年に逆らわないこと』 となりますが、ただ『時の流れに身を任せ♪♪』ることではないようです。すなわち年を取ることを真正面から受け入れ、むしろ年を取るに従い愉しみを広げ深めようではないかというニュアンスなのではないでしょうか。つまり愉しみの質・量は年齢とは無関係、病気になる時は若くてもなる、起こったことはあるがままに受入れ、物理的時間に拘束されることなく、自分時間で興味を持ったことに取り組んでいけば良いのだ と私なりにこの意味を理解しています。 そしてもう一つ 最近よく耳にする言葉で、「かれい」という言葉があります。華麗ではありません。佳麗でもありません。 漢字で書くと「加齢」、いや『私』の年齢の省略版??ではありません!!!年齢が加わって年をとること、つまりは老化現象のことなのですが、「加齢」という違った言い方をすると、それらしく聞こえないのが不思議です。最近、何につけてもこの「加齢」の言葉が私の廻りについて回るようになってきており、会社の成人病検査でも「加齢によるものです」などとあたりまえのように検診医に言われているのです。そう言えば癌手術以来、自宅でカレーライスを食べていないことに今気がついたのです・・・・・。『克つ加齢→アンチエイジング』。失礼しました。まだまだ、「加齢」ではなく「華麗!」に行きたいものだと思っているのですが。 話は戻りますが、そのラジオ放送の中で『老人六歌仙』について語っていました。本当の?六歌仙といえば、平安時代を代表する有名な歌人たち。在原業平・僧正遍昭・喜撰法師・大友黒主・文屋康秀・小野小町の6人。しかしこの『老人六歌仙』は江戸時代後期の臨済宗妙心寺派の禅僧 仙涯義梵(せんがいぎぼん)が、人が老いるという現象について、ユーモアたっぷりに描いた歌のことなのです。禅宗の高僧らしからぬ人間臭いこうした人柄が、町民から武士、百姓にいたるまで幅広い、人々に親しまれ、今に伝わった理由なのでしょうか。 【http://izucul.cocolog-nifty.com/balance/2006/03/post_5851.html】より原文は上記の如く『志わかよる ほくろか出来る 腰まか(る )頭かはける ひけ白くなる手ハ振ふ あしハよろつく 歯ハ抜ける 耳ハきこへす 目ハうとくなる身に添ふハ 頭巾襟まき 杖へ目鏡たんぼ おん志やく志ゆひん 孫の手聞たかる 死とむなかる 淋しかる 心か曲る 欲深ふなるくとくなる 氣短かになる 愚癡になる出志やはりたかる世話やきたかる又しても同し咄に子を譽る 達者自まんに人ハいやかる』原文ではわかりづらいので、口語体で説明されているHPがありましたので転記させていただきます。歌仙1 :皺(しわ)がよる 黒子(ほくろ)ができる 腰曲がる 頭はげる ひげ白くなる歌仙2 :手は震う 足はよろつく 歯は抜ける 耳は間こえず 目は疎(うと)くなる歌仙3 :身に添うは 頭巾襟巻 杖眼鏡 たんぽ温石 尿瓶(しびん) 孫の手歌仙4 :聞きたがる 死にともながる 淋しがる 心は曲がる 欲深くなる歌仙5 :くどくなる 気短くなる 愚痴になる 出しゃばりたがる 世話焼きたがる歌仙6 :またしても 同じ話に 子を褒める 達者自慢に 人は嫌がるなかなかと言うより見事。自分は当てはまらないと是非思いたいのですが、ふとそんな自分に、気づくことが多々あると吐露せざるを得ないのです。 高僧仙涯は人の『老い』に対してすばらしいヒントを言ってくれているのです。事実を事実として見なさいと。つまり、仙涯の言葉は今ある状態は今しかないのだから、すべて肯定すべきだと。我々は皆、順当に生きれば「老人六歌仙」の状態が必ずやって来るのです。誰もが通らなくては行けない道。ただ、そのときに、老いたら老いた時の楽しい生き方ができるよう、今から訓練しておくことが必要であると。しかし加齢とともに、現実を肯定できずに、やる気がなくなることが直直あるのも事実なのです。以前読んだ本によると、脳科学的には、やる気を生む場所が脳にはあるとのこと。額の後ろの部分がモチベーションを生む重要な場所とのことですが、もっと根本的にやる気を生む場所は、脳のほぼ中心に位置し、リンゴで言えば種にあたるような非常に小さなもの。下図の赤い場所。 http://juken.alc.co.jp/kojima/%E5%81%B4%E5%9D%90%E6%A0%B8.jpg よりそこの神経細胞が活動すると、やる気が生まれて努力する気になるのだと。そして、それを活動させるためには、これしかないという方法があるとのことなのです。どうすれば良いのでしょうか。それはこの神経細胞を何とか刺激することなのです。例えば、今日中にブログを書かないといけない?のに何もやる気がしないとします。そういうときには、とにかくパソコンに向かって文章を入力し始めるのだそうです。そうするとこの神経細胞に刺激が与えられ、やる気が出て来、気づいたら集中していた..と言うことになるのです。心理学用語では「作業興奮」と言うようですが、嫌々ながらやっているうちに夢中になるものなのです。つまり、やる気を生み出す方法は、まず努力してみることなのです。朝早起きして何はともあれパソコンに向かいキーボードをたたき出す・・・・・これが私のブログ継続法なのです。ということで今日のブログは 『完』。

2010.08.19

コメント(1)

-

電気ご使用量のお知らせ(H22年8月分)

今月も東京電力さんから『電気ご使用量のお知らせ』が届きました。使用期間:7/16~8/16(32日間) 使用量合計:365kwh 昼間:9kwh 朝晩:144kwh 夜:212kwh請求予定金額:6,009円先月5,905円から104円の増加となりました。東京電力さんへの売電量:576kwhは太陽光発電開始の年の2008年8月の600KWHに次ぐ2番目の記録となりました。(京セラ 5.76KWH 南東 20度)しかし売電金額:27,648円は新記録となりました。発電開始以来2年4ヶ月にて売電金額は35万円を超えることになりました。発電開始以来の月別売電金額の推移です。もちろん2009年12月分からの固定売電金額=48円/KWHが大きく貢献しましたし今後の売電金額増加が楽しみなのです。 そして民主党政府は、現在の余剰電力の買取から、全量買取制度(発電した電力をすべて電力会社が買取る制度)への移行を2012年度から開始する方向で検討しているのです。余剰電力の買取と全量買取制度の違いについては、『太陽生活ニュース』に易しく詳しい説明が絵付きで説明されていますので、リンクさせていただきました。 発電所長が夏休みの間にも、我が太陽光発電は暑さに負けずに発電し、私のビール代を一生懸命稼いでくれたのでした。私も今日から暑さに負けずに頑張らなければなりません。

2010.08.18

コメント(0)

-

我がミツバチも暑さと戦っています

一昨日、ミツバチの内検を行いました。この時期の内検は長袖着用で暑さとの戦いなのですが我がミツバチ達も懸命にこの暑さと戦っているのです。NJ4群の状況です。相変わらず女王蜂が懸命に産卵を続けてくれています。ほぼ巣脾全体にわたり巣蓋で被われています。1週間後には新働き蜂が順次誕生するはずです。NJ2群も同様に元気に産卵を継続中です。こちらには王台が準備されていました。中を下から覗いてみましたが未だ産卵前のようなので人工分蜂様に残しておきました。巣箱の上面の状況です。一番元気のないNJ3群の巣箱の底の状態です。かなりの巣滓が溜まっていましたので巣底全体の清掃を行いました。そしてスムシの幼虫の発生を確認しました。巣への侵入は確認できませんでしたが、今後も状況を細かく観察し対処しなければなりません。今週末には蜂友も応援に来てくれそうですので、全巣箱の清掃を行いたいと考えている『素人養蜂家』なのです。

2010.08.17

コメント(0)

-

ケープタウンブルー

春にホームセンターで初めて苗を購入した『ケープタウンブルー』と言う名の朝顔が花を数多く開かせています。ケープタウンブルーは花の色変わりが大変美しい大輪房咲きのアサガオです。西表(イリオモテ)アサガオまたは琉球アサガオとも呼ばれる宿根性の品種で開花期が長く、花数も大変多いのが特徴とのことです。花の色は朝は深いブルーです。そして午後になると次第にピンク色にお色直しをしていきます。萎れるときも、口をすぼめるように花びらを閉じ、ぽろんっと落ちるのです。種が出来ないので挿し木で増やすようです。土に落ちたつるからはどんどん根がでて増やすのも楽とのことです。南アフリカ/ケープタウンに行ったことはありませんが、きっと彼の地の空や海はこんな色をしているのではないでしょうか。秋になると花がしぼまず夕方まで咲き続ける終日咲きとなり、より美しい花色の変化が秋遅くまで楽しめるようです。 青は、やはり夏の色です。涼しさも感じられますが、生き生きとした若さをより身近に感じ元気をもらっている『アラカンオジサン』です。

2010.08.16

コメント(2)

-

ふうせんかずら(風船葛)

我が庭の『ふうせんかずら』が風船の如き実をたくさんぶら下げてくれています。この実を見ると、子供の頃に遊んだ紙風船を思い出すのです。ふうせんかずらとはライチーと同じムクロジ科の植物の一種。北米原産とのことであるが和風の花のようでもあり・・・。蔓性で我が庭のアルミフェンスにどんどん巻き付いて拡がって行きます。そこから「葛(かずら)」の名がついたのです。 果実は風船状に緑色に大きく膨らんでいます。既に茶色く枯れている風船もあります。多数の風船状の果実がぶら下がった姿はなかなか面白いのです。目立たない5ミリほどの米粒の如き小さな白花が開花した後には、3cmほどある、この風船状のものが実るのです。茶色く枯れた風船を摘んできました。袋を切ってみると中に3つに分かれた部屋の中央に種子の一つずつが行儀良く並んでいました。種子はまるで正露丸?に似た、球形でなめらかな黒、そしてハート形の白い部分があるのです。まるで誰かが黒い種に白いハートを絵の具で描いたようにユーモラスな種なのです。ハート形の種が面白いので、デジカメで撮ろうとしましたが、丸い実が転がってハートが正面にうまく来ないのです。やむなく紙にスティックのりをつけそれに貼り付けてパチリ。良く観察してみると種が隔壁にくっついている部分がハート型に白くなっていることが解ったのです。しかし考えたらそれが丸でも良いわけで、ハート型は、やはり不思議。 そして、このふうせんかずらの花言葉は『あなたと飛び立ちたい』と・・・・。気球に乗っての二人の優雅な旅、それとも機上の旅、いや断崖からの・・・・。この花からこの花言葉を感じるにはやや無理があると感じている、いや感性の衰えた?『アラカンオジサン』なのです。

2010.08.15

コメント(3)

-

ミョウガ(茗荷)

ミョウガ(茗荷)の季節が来ました。我が家の横の農園の隅にミョウガが植えてあります。今年もこのミョウガが数多く顔を出しています。日本独自の香味野菜。このため蕎麦、素麺などの薬味やお吸い物・・・・として利用できるのです。この暑い夏にその香りで涼をもたらしてくれるのです。しかし子供の頃はあまり好きではなかったのですが、年をとるにつれて、大好物の一つとなり、毎年、ミョウガができるのを待ちわびるようになったのです。ミョウガの我々が食べている部分は花蕾の部分なのです。ミョウガの収穫は、開花させてしまうと中身がスカスカになってしまうので、花蕾が地面から顔を出し、あまり大きくならない内に収穫した方が良いようです。そしてミョウガの花はちょっと不思議な咲き方をするのです。ミョウガの花は白く、我々が食べるあの薄赤と緑の部分の先から出て来るのですが、1日も経たない内にすぐ萎れて枯れてしまうのです。ところが、次の日にはまた新しい花が出て来るのです。ミョウガと呼ばれ、食用に供されている部分は、「花穂」で、タケノコの皮のようになっている間には、「花蕾」があり、次々と花を咲かせるのとのこと。俗に「ミョウガを食べると物忘れがひどくなる」と言われています。昔、テレビの落語で『茗荷宿』という話を聞いた記憶があります。宿の亭主がふくれた財布を持っている金持ちそうなお客に、自分の持金を忘れて帰らせようとして、女房と結託し汁もミョウガ、おかずもミョウガ、なにもかもミョウガづくしの料理をつくって大量に食べさせたのです。すると翌朝、客は、狙いの財布は忘れずになんと宿代を払うのを忘れて帰ったという落ち。しかし栄養学的にそのような物忘れを助長する成分は含まれていないようですが・・・・。今回収獲したミョウガの一部。花の咲いた物も混じっています。この日は天ぷら(妻担当)と生ミョウガのたらこ和え(私担当)を楽しみました。しかし、何故か食べる前から物忘れがひどくなってしまい、妻担当の天ぷらはデジカメ撮影を忘れてしまった『アラカンオジサン』なのです。

2010.08.14

コメント(2)

-

ホウキグサ コキア とんぶり

我が家の庭のホウキグサが今年も去年のこぼれタネから芽を出し大きく成長してきました。ホウキグサ コキア とんぶりの三つの名前は皆同じもの。トンブリはホウキグサの実でキャビアに似たぷちぷち感があり、日本のキャビアとして知られ、時期になるとスーパーでも売っている店が多くなりました。しかし我が家の写真の種類は観賞用に使われている種類のようで、とんぶりを取るのはまた別の品種らしいのです。まるで良く刈り込まれた植木のようですが、何もしなくても自然と丸くなってきます。一年草で春に芽を出し、この時期の夏は爽やかなグリーン色の葉ですが、秋になると真っ赤に紅葉する姿がすばらしいのです。この緑の葉が秋には深紅に紅葉するのです。我が家の庭も、この夏の緑で、爽やかで優しい庭に変身しています。

2010.08.13

コメント(1)

-

冬野菜の種蒔き

夏休みの初日を利用して、冬野菜の種蒔きを行いました。種蒔きは毎年、8/8を目処に行っていますが、先週の8/8、日曜日は佐倉の美術館巡りで留守をしましたので、昨日の種蒔きとなりました。今年も育苗箱へ種を播きました。カリフラワーは2種類の種を播きました。本葉2・3枚になったらポリ鉢に植え換え、20日~30日育苗するのです。日本で栽培されているカリフラワーは白色が主ですが、オレンジ・紫等の品種もあるのです.しかし我が家は白以外はあまり人気がありません。。白菜とブリッコリーも種蒔きしました。白菜は早くまくと害虫の餌食になり、遅くまくと結球しきれなかったりと適期にまくことが大切で種まきの時期はシビアなのです。ブロッコリーは苗の頃から虫がつきやすいのです。モンシロチョウやコナガの幼虫は放っておくと、あっという間に葉を食べつくしてしまうので、こまめに見つけて退治しなければなりません。そしてロマネスクとキャベツ。ロマネスクはイタリア原産の野菜。ブロッコリとカリフラワーを掛け合わせてできた野菜で、”ロマネスコ”、”ブロッコフラワー、”サンゴ礁”と、いろいろな名前が付いているのです。全体が螺旋の円錐形で、その中にも螺旋の円錐形が・・・と同じ図形を繰り返すフラクタルな美しさをもつ野菜。さっとゆでて、マヨネーズやドレッシングで食べるなどカリフラワーと一緒ですが、食感が良いのです。いずれの種も2~3日で発芽するはずです。発芽した後は、土の表面が乾いて来たら水やりが必須なのです。

2010.08.12

コメント(2)

-

太陽光発電量 15,000KWH達成

我が家の太陽光発電量(京セラ、5.76KW)が8月5日で15000KWHを達成しました。発電を開始したのが2008年5月27日ですので、発電開始から丁度800日目の切れの良い日での達成となりました。この日の発電量の推移です。この日も快晴で朝の6時前から発電を開始し16時前に15000KWHを達成したのです。下の写真の緑の山が発電量、黄色が売電量です。我が家の太陽光発電は南東向きですので午前型であることが下の山の時間経過で解るのです。発電開始以来の毎月の日平均発電量の推移のグラフです。緑の線が15000KWH/800日=18.75KWH/日(平均値)です。

2010.08.11

コメント(0)

-

夕焼け

日曜日の佐倉からの帰りに、我が家の最寄りの私鉄駅で降りて、西の空を見上げると美しい夕焼けショーが始まっていた。たなびく雲が赤く染まり始めていた。ファミレスの赤いネオンの背景となっていた。夕焼けは空や山々、町並みを赤く染めあげて美しいものであるが、残念ながら我が家の近くには山がない。雲と雲の割れ目との間の赤のコントラストが美しい。夕焼けのピーク。赤がますます鮮やかさを増してきたのだ。自宅に着く頃には夕焼けは次第にその赤さを鎮め、黒の世界へと戻っていったのである。この日の旅の疲れを癒してくれる、再び心洗われる見事な風景であった。

2010.08.10

コメント(1)

-

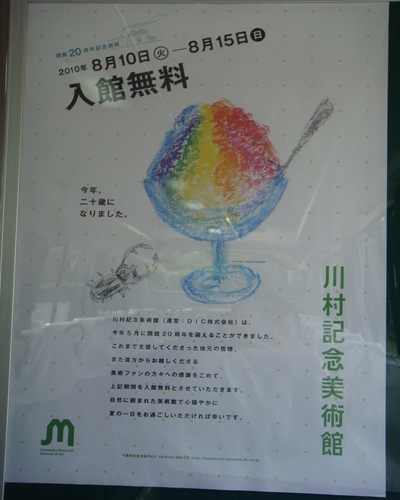

川村記念美術館へ

佐倉市民花火大会の翌日、同じく佐倉市郊外にある『川村記念美術館』を妻と訪ねました。 午前中は『国立歴史民俗博物館』を訪ね、ここから無料送迎バスにて京成&JR佐倉駅を経由して美術館に向かいました。途中の車窓風景は東北の山の中の水田地帯を旅行していると勘違いしそうな風景。途中唯一の大きな白い建物は通販のQVCの配送センター。近付くとアメリカのスーパーのような巨大な建物が目の前に。バスの運転手の背中には、8/10~8/15までは開館20周年を迎え入館無料 の広告が。2日早くて残念!! JR佐倉駅から約20分ほどで緑に囲まれた美術館に到着。入り口で900円/人の入場券を2枚購入。入り口手前に展示してある 佐藤忠良氏作品 「緑」。木々に囲まれた細い遊歩道を下る。蜩(ヒグラシ)の鳴き声があちこちから聞こえてきた。目の前には緑に囲まれた大きな池が。緑を映した水面には涼しげな噴水と白鳥が数羽。広さ30万平方メートルのDIC(旧大日本インキ)株式会社総合研究所の敷地内に建つ、ヨーロッパの古城を思わせる美術館。美術館エントランス右手にはフランク・ステラ「リュネヴィル」の作品が展示されていた。ステンレス板、アルミ板、廃材などによる混沌とした立体表現?。現代都市の自己増殖の姿をそのまま映し出しているとのこと。まるで墜落事故を起こした飛行機の残骸のごとし。この時期、あの御巣鷹の尾根に墜落した日本航空123便墜落事故を思い出したのは私だけであろうか?いわば現代文明の残骸を象徴しているが如し。リュネヴィルの意味は??美術館エントランス左手には、朱色の清水九兵衛氏の作品「朱甲面」(レッドマスク)。人が舌を出しあかんべ~をしている姿の如し?? いやカモノハシの赤いクチバシの如し。美術館エントランスは牧場のサイロの様な雰囲気も。エントランスは三角の帽子をかぶった円柱型の建物が隣り合い、ふたつが繋がって建っている。中に入ると、天井高のホールとなっていた。三角の帽子部分を見上げ ると、天井には円形の幾何学的なオブジェが二つ。まるで折り紙細工のようにエッジが立ってそこから漏れてくる照明の光が美しいのであった。一階は常設展で、レンブラント、モネ、シャガール、ブラックなどの小品が多数。コレクションの密度は極めて高い美術館である。先月訪ねた倉敷/大原美術館を超えているのではなかろうか。収蔵作品は、なんと総数1000点以上に及ぶとのこと。ルノワール、モネ等の印象派をはじめとするヨーロッパ近代絵画から、カンディンスキーのような抽象美術、レンブラントなどのオランダ絵画、尾形光琳、長谷川等伯など、日本の近世絵画にも優れたものがあり、等伯の『烏鷺図(うろず)』は、重要文化財に指定され ているとのこと。 毎日14:00スタートで行われている定時ガイドツアーに参加。本美術館の女性キュレーター?が展示作品を順番に案内しながら解説してくれるのであった。最初に印象派の巨匠、ルノワールの「水浴する女」。1891年に描かれた「水浴する女」は、数あるルノワールの裸婦画の中でもとりわけ素晴らしいとされるも の。そこには、ルノワールが生涯にわたって求めつづけた生の輝きが、あますところなく表現されているのだ。肌の色がやけに艶めかしいのであった。 次にクロード・モネの「睡蓮」この光の色が異なる構図の連作 《 睡蓮 》 は、、日本には3点あるとのと。東京・ブリジストン美術館、、大阪府和泉市にある久保惣記念美術館、そして この川村記念美術館との説明。 レンブラントの「広つば帽を被った男」の展示室へ。この部屋にはこの作品一枚のみの展示。何年か前、オランダに出張した折 同じくレンブラントの作品「夜警」 をアムステルダムの国立美術館で見たが、久々のレンブラントの生の作品に出会えたのであった。モデルの顔には画面左方から光が当てられ、その生き生きとした表情、質感をリアルに再現され、細部の描写も見事な作品であった。この肖像画は当初、モデルとなった男性の妻の肖像と一対であったことが分かっているとの説明。肖像画を注文した夫婦の家で並べて飾られていたはずの2枚の絵は、おそらくはモデルの子孫が財産を継承していく過程で別々になってしまったのではと。妻の肖像は現在、アメリカのクリーヴランド美術館に一人寂しく展示されているとのことであった。 そしてピカソの作品等の紹介の後、20世紀抽象絵画の巨匠、マーク・ロスコが、ニューヨークの高級レストランのために描いた7点の作品のみを展示した「ロスコ・ルーム」に案内される。この7点の作品は黒みを帯びた赤い色が基調。大きなキャンバスの中には、窓枠か扉を思わせるような形があって、それが「別世界へとつながる入口のようでもあり、永遠に閉じられた窓」(説明員より)とも見えると。展示室の中央に置かれた椅子に腰掛け、壁という壁の全てにかけられた一連の作品に囲まれながら説明員の 話に吸い込まれていったのであった。この7点の作品は展示する順番を決定しながら作られた作品なのであろうか?部屋を囲みながら、共鳴というか作品同士が主張し合う空間なのであった。 最後に控えめな照明、静まった空気を感じながら、今までとは明らかに雰囲気の違う通路を通り「バーネット・ニューマン ルーム」へ。ニューマンが63才の時に手がけた作品とのこと。制作の3年前に亡くなったニューマンの母の名にちなんで《アンナの光》と名付けられたと。ニューマンが制作した絵画の中で最大のサイズを誇り、色の強度や輝度の点でも、これに勝る作品は他にないとのこと。高さ2.8m、横幅6.1mという桁外れに大きな画面は、鮮やかな赤い絵具一色で塗り重ねられているのであった。そして一点のみを展示するためにのみ設計され、作られた部屋であるとの説明。 画面は何か特定のものが描かれているわけではないが、充実した色で満たされ、その強烈な赤の色彩は鑑賞者の視界を瞬時に被うほど。そして63歳でこの 鮮やかな色を出せる力に当たり前ながら完敗の『アラカンオジサン』なのであった。美術館には珍しく、この展示室には大きな窓があり白い薄いカーテン越しに自然光が入る真っ白な部屋の中に鮮やかな赤をキャンバスを塗り込んだ作品が私を吸い込んで行くよ うであった。左右の微妙に幅の違う白い部分も作品の大きな要素とのこと。この白い部分が何を表現した空間なのであろうか。我が鑑賞能力では不明の空間。 約1時間半の美術鑑賞を終え、帰路に。外に出ると池の周囲の芝生には3羽の白鳥が餌をを啄みながら?戯れていた。また訪ねて見たい美術館であった。この美術館周辺では、多くの有名な彫刻家の作品が、自然を背景に鑑賞する事ができるのだ。ゴールデンウイークは、ちょうど春の山野草が見頃とのこと。又、3万本のクルメツツジが満開になり、一般公開されるのだ。6月は花菖蒲、7月は睡蓮と大賀バス、キキヨウ、ヤマユリ、8月は向日葵が とのこと。次回は庭園散策を目的に訪ねたいと思いながら送迎バスにてJR佐倉駅へ向かったのであった。「歴博」→「川村美術館」のハシゴで忙しい1日であったが心洗われる1日であった。佐倉の街にはF家、佐倉城趾、旧堀田邸、歴博、川村記念美術館、印旛沼、オランダ風車・・と我が【FAVARITE SPOT】が満ちあふれているのである。残るは佐倉市立美術館のみ?次回はここも。

2010.08.09

コメント(2)

-

佐倉市民花火大会(その2)

巨大『菊物』。星が菊の花のように尾を引いて広がった瞬間。周囲からどよめきと拍手が一斉に。最大限の望遠でシャッターを。花火の通信を真ん中にもって来るのは、我がテクニックでは偶然の産物。菊物2連発。緑の菊物。何故か菊物が好きだ。大きな火花が巨大噴水の如く周囲に飛び散った。鮮烈な赤の競演。約1時間半に渡る、夏の夜の風物詩を堪能。日本人であることと久しぶりの間近での花火鑑賞の機会を作っていただいたご両親に感謝。静けさを取り戻した風車。 そして静かになった帰り道で余韻を楽しみながらも、ふと『線香花火』に思いを馳せた『アラカンオジサン』であった。

2010.08.08

コメント(1)

-

佐倉市民花火大会(その1)

8月7日夜に開かれた『佐倉市民花火大会』へ妻と行ってきました。千葉県佐倉市印旛沼湖畔 「佐倉ふるさと広場」 で開かれる関東では大きな花火大会とのこと。佐倉・城下町400年記念行事としても開催されたのです。平成17年にマナー、予算などが原因で佐倉市から花火大会が消えるという、事態が起こったが、 そんな中、「佐倉に花火をもう一度・・・」という市民の熱い願いが通り佐倉に花火大会が2年前から再開されたとの事。 娘の夫のご両親からの招待に甘えさせていただきました。ご両親の家から徒歩約30分で現場に到着。場所は印旛沼湖畔の有料観覧席。事前にご両親が枡席のチケットを購入してくれていたのでした。総勢11名での花火見物となりました。漸く19:30過ぎにスタート。まずは手筒花火。手筒花火とは、1メートルほどの竹筒に火薬を詰め、それを人が抱えながら行う花火である。手筒花火は、打ち上げ式ではなく吹き上げ式の花火で、その火柱は大きいものだと10数メートルにもなるのである。手筒はJR佐倉駅の駅通路に展示されていた。竹筒に粗縄を密に播いたものである。点火すると、轟音と共にオレンジ色の火柱が上がって迫力満点。少し前に移動し人の隙間から望遠で狙う。オレンジ色の火花が私の処まで飛んできそうな迫力。竹筒に火薬を詰めた重さ?kgほどの手筒を男衆が、身体の脇に抱え持ち、打ち上げる勇壮真に男の花火。そしていよいよ打ち上げ花火が暗くなった夜空に。成田空港が近いせいか、見上げた夜空のあちこちに飛行機のライトが見えた。このデジカメで花火を撮影するのは初体験。幸い『花火モード』があり、設定が非常に楽。ズームで花火の開いた瞬間を狙うが、打ち上げ場所が少しずつ変わるので(当たり前)デジカメの中央に入れるのはなかなか難しいのであった。そして、佐倉市民花火大会でのおおきな目玉の1つとして「2尺玉打ち上げ花火」。 この2尺玉打ち上げ花火は、直径が約60cm で、打ち上げ時には直径が約500mほどに広がり、夏の夜空に大きな花を咲かせたのです。2尺玉があげられる花火大会はまだまだ数が少なく、関東圏内では、それが3発上がるとなるとかなり貴重な花火大会を生で見ることができたのであった。

2010.08.07

コメント(1)

-

大崎 納涼祭り

昨日 会社を出て大崎駅に向かっているとハワイアン音楽が遠く聞こえてきた。何かと思いこの音楽の方向に足を進めると、大崎ニューシティーの中庭へ到着。『Oパティオ 屋台でナイトッ』と称する納涼祭が行われていたのである。舞台には、グループサウンド/ロック60~70年代の日本音楽界を一世風靡したグループサウンド、ジャガーズのリードギタリスト 『沖津久幸 his Dickiez』が演奏中。着物姿の女性が司会進行を。舞台の前には、既に多くのサラリーマンが丸テーブルを囲み生ビールを楽しんでいたのである。屋台も3店ほど出店。私も座ってビールを楽しみたかったが、一人でもあり我慢して大崎駅へと向かったのであった。それにしてもビアガーデンへ長いこと行っていない。いやビアガーデンの数が少なくなった。最近はビルが高くなったためか、生ぬるい風に吹かれて美味くないつまみでビールを飲む人がいなくなったのか、屋上ビヤーガーデンなるものが激減した。どこの百貨店の屋上、駅前のビルの上にもあったのだが。屋上ビアガーデンの消滅の背後には、何か時代的な背景がありそう。書いていて思ったのだが、ビアガーデン? それともビヤガーデン?

2010.08.06

コメント(0)

-

鹿の子ユリ

我が家の庭の『鹿の子ユリ』が満開を迎えています。鹿の斑点をぎっしり並べたような 「鹿の子(かのこ)模様」に似ているピンクの つぶつぶが特徴の花です。 花弁が裏側に著しく反転し、やや下向きに咲いているのも他のユリにない特徴ではないでしょうか。四国・九州に自生する日本原生種のユリとのこと。いろいろな園芸品種の親になっているようです。江戸後期、シーボルトによって初めて球根がヨーロッパに持ち込まれ、その美しさは大きなセンセーションを巻き起こしたとのことです。ユリの花は香りも良く(強すぎるものもありますが・・・・)、見た目も華やかで夏に咲く花の代表。子供が喜ぶ『チョコバナナ』のような雄しべ。自生種は、環境省のレッドリストでは、「絶滅の危険が増大している種」である絶滅危惧II類(VU)に登録されているとのこと。大切に守っていきたい花です。

2010.08.05

コメント(0)

-

はちみつの日

昨日8月3日は『はちみつの日』。はちみつの日は、1985(昭和60)年、日本養蜂はちみつ協会と全日本はちみつ協同組合が、「8(はち)3(みつ)」という語呂合わせから、この日を記念日と制定したのです。はちみつは、日本では平安時代に宮中への献上品に使われるほど、貴重品とされていました。江戸時代には、家康の孫娘 千姫が、絹などとともに、はちみつ数百貫を持って嫁いだと伝えられています。蜜蜂のひとつの巣は、大家族。たった一匹の女王蜂と2千~3千匹のオス蜂と5万~6万匹の働き蜂が集まっているのです。はちみつは、アカシアやレンゲ、オレンジやクローバーなどの花畑を元気に飛び交う蜂たちがもたらしてくれる自然の恵みなのです。と言うことで、先週末に我がセイヨウ蜜蜂の内検を行いました。この時期の内検の目的は下記の如く。・女王蜂の有無、元気に動き回っているか。・女王蜂は卵を産んでいるか。・王台の有無。王台が出来て、女王蜂が出た場合、古い女王蜂は分蜂(家出)してしまう。・蛹、幼虫に異常はないか。・働き蜂に異常はないか(ダニ、病気など)。動きは活発か。・巣や底に蛾の幼虫はいないか。巣にスムシがいると、数センチのトンネルを作っています。 昨年はこれにやられてしまいました。・余分な部分に巣(ムダ巣)を作っていないか。・巣礎に巣を盛っているか。・蜜や花粉の量は。・底や枠の下部のごみの有無。ごみがあれば取り除きます。また、ダニ(赤茶色の 1mm程度のもの)がないかチェック。・巣門前の死骸やごみを見て、異常な死に方をした蜂(羽が縮れていたり、蛹なの に引きずり出されている、白いチョークのようなものなどがいないかチェック。この時期の『素人養蜂家』の内検は、働きバチのご機嫌を損ねて刺されぬよう、長袖、ビ-メッシュ、防止付き面布等を着用するため、暑さとの戦いの時間なのです。今回の内検では、NJ2群に大きなムダ巣が出来ていました。1週間の間にこれだけの大きさのムダ巣を作ったのです。ムダ巣とは、巣枠の外や隙間につくる巣のことです。これができるということは、ミツバチが元気で余力があるということなのですが。女王蜂は元気に動き回っていました。春からこの夏、花がたくさん咲き、家族が増える季節になると、巣箱の中の巣枠の外側やちょっとしたすき間にも、どんどん新しい巣を作るのです。放っておくと、巣箱に巣板がくっ付いてしまい、作業がしづらくなるので、内検時に見つけるたびに取り除かなければならないのです。また、巣穴にたくさんの蜜がたくわえられると、ミツバチは保存のために、ろうで巣穴にふたをします。ハチミツ収穫の時は、その「蜜ぶた」もナイフで切り取るのです。それら養蜂で仕方なく採れてしまう巣を収穫・精製したものが「蜜ろう」なのです。「蜜ろう」と呼ばれるこのろうを分泌するためには、10倍の量のハチミツを食べなければならないとのこと。一匹のミツバチが、生涯で集められるハチミツの量は小さなスプーン1杯分ですから、一本の蜜ろうそくには、数えきれないミツバチ達の労力がかかっているのです。NJ4群にもムダ巣がありました。こちらは楕円形のものを巣室の上に作っていました。 内検中に黄色スズメバチがやって来ました。黄色スズメバチはミツバチを一匹捕まえて持ち帰りますが、オオスズメバチはミツバチを次から次にかみ殺してしまいます。1日でミツバチの死骸の山ができてしまうこともあるのです。そこで、7月からスズメバチ捕獲器を巣門の前に設置したのです。既に数匹のスズメバチが捕獲されているのです。

2010.08.04

コメント(4)

-

スイカ マダーボール

今年もは丸い大玉スイカのほかに、ラグビーボールのような「マダーボール」、果皮が黒い「でんすけ」、果皮が黄色い「太陽スイカ」を栽培しています。この日はこの「マダーボール」を収穫しました。この春にオンラインで種を購入しました。自宅に持ち帰り割ってみると見事に完熟状態。このマダーボール品種は皮が薄く食べられる部分が多いのです。そして何より冷蔵庫に入りやすい大きさ(20cm×15cm程)なので妻から好評なのです。しゃりしゃりの食感、口いっぱいに甘い果汁が拡がりました。スイカに含まれるカリウムは疲労回復ならびに利尿作用があるのです。この夏の暑さで体力を消耗し水分を過剰摂取することで起こりがちな、夏バテに効果があるとされているのです。夏バテ防止のために、自分で栽培したスイカを大いに楽しんでいる『還暦オジサン』なのです。

2010.08.03

コメント(0)

-

7月の太陽光発電 実績

我が家の太陽光発電の7月の稼働状況がまとまりました。我が太陽光発電システム図です。京セラ製 5.76kw 南東 25度 です。 発電量 720kw消費量 554kw売電量 527kw買電量 362kw自給率 130% と言う稼働実績となりました。1月の620kw 5月の701kwを抜いて720kwは今年最高です。私の還暦を祝うかのように、前日祭の7/15そして誕生日以降の12日間は素晴らしい実績となりました。誕生日の7/16は発電量:33KWH/日 売電量:27KWH/日 自給率:206%と我がパネルも私の還暦を祝福して頑張ってくれた、なんともいじらしいヤツなのです。太陽光発電導入以来の月別発電実績です。この8月も発電量=700KWH越を願っている『発電所長』なのです。

2010.08.02

コメント(0)

-

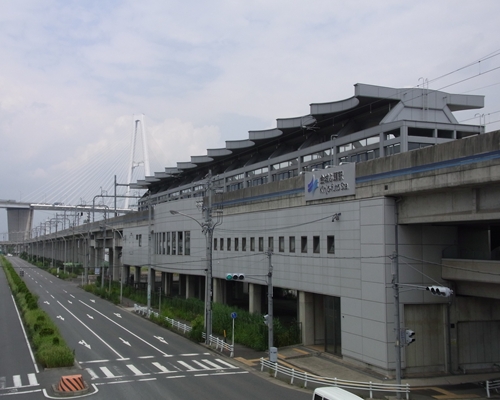

下水道展へ

大阪出張の帰りにポートメッセ名古屋で開かれた下水道展に行ってきました。 7月27日から30日まで循環みちを拓く「下水道展'10名古屋」が開催されていたのです。下水道展は、下水道事業の施行者である全国の地方公共団体を対象に、日本下水道協会の賛助会員である会社・団体の日頃の研究成果等に基づき、下水道に関する設計・測量、建設、管路資器材、下水処理、維持管理及び測定機器その他の幅広い分野の最新の技術、機器等を一堂に会し、展示・紹介するのです。さらに、パブリックゾーンにおいては、一般の方々に下水道について理解していただくための展示、イベントなどを行う催しなのです。新幹線で名古屋まで戻り、名古屋駅からあおなみ線の終点 金城ふ頭駅へ。このあおなみ線は経営再建を目指している最中。それにしても料金350円はやや高すぎるのです。駅から徒歩10分弱で会場である『ポートメッセ名古屋』へ到着。入り口には下水道展開催の案内板が。展覧会会場入り口には主催者の日本下水道協会の受付ブースが。下水道のマスコットキャラクター、スイスイも迎えてくれました。会場内の出展会社の展示ブース。多くの訪問者で賑わっていました。今年は約76,000人の来場者があったとのことです。私もその内の一人なのです。会場通路壁には下水道いろいろコンクール優秀作品が。全国の子供達の下水道に関する絵画・ポスターと習字の優秀作品が展示されていました。下水道のしくみが易しく理解できるグラフィックパネル。下水道展会場内で、『名古屋おもてなし武将隊』のパーフォーマンスが。名古屋おもてなし武将隊は開府400年に合わせて、名古屋の魅力を全国に伝えるため、名古屋にゆかりのある武将6人(織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・加藤清正・前田利家・前田慶次)と4陣笠隊で結成したグループ。主な活動内容としては、毎日、名古屋城にて観光客の出迎え・観光案内・記念撮影などの「おもてなし」を行っているとのこと。さすが地元のグループと言うこともあり、知名度も高いのか夏休みを利用してこの下水道展に来た子供達にも大人気であった。会場の横ではリニアモーターカーの試乗会場が。設置されたレールの上を連日運行。毎日先着200名が試乗可能とのこと。記念乗車券ももらえるようだ。多くの子供達が未来の鉄道を体験していたのであった。2.5時間ほど展示会場を見て回り帰路へ。金城ふ頭駅への連絡橋からは大型の貨物船が見えた。巨大な自動車専用運搬船?『MAGNY COURS EXPRESS』が停泊中であった。この後何処の港に向かうのであろうか。金城ふ頭駅から名古屋湾越しに新日鐵/名古屋工場の稼働中で白煙を上げている2機の高炉が見えた。中部地方唯一の銑鋼一貫製鉄所であり、トヨタ自動車など工業の街・中部を支えているのであろう。伊勢湾自動車道にかかる名港トリトンんと総称される橋の一つ名港中央大橋。橋長1,170m、中央径間590mの規模を誇る鋼斜張橋である。また、名古屋港を航行する大型船の航行を考慮して海上面47mの空間を確保している。夜間にはライトアップされ塗装色の白色で夜空に映えるとのこと。8年ぶりに名古屋での開催となった下水道展。夏休みということもあり、会場内の「パブリックゾーン」には、建設業や自治体関係者だけでなく、家族でも楽しめる企画が数多く用意されていた。このほか、下水道に関する知識が楽しみながら身につく「水と食物の旅 クイズラリー」、水の不思議を学べる「体験!科学教室」には、自由研究のテーマを探す子供たちでにぎわっていたのだ。この催しを通じてこどもたちが下水道について多くを学び、環境保全の大切さを理解して欲しいと下水道に関係する一人として強く願いながら、この会場を後にしたのであった。

2010.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- 【BigIslandふたたび】Vol.5 カイル…

- (2025-02-10 18:17:47)

-

-

-

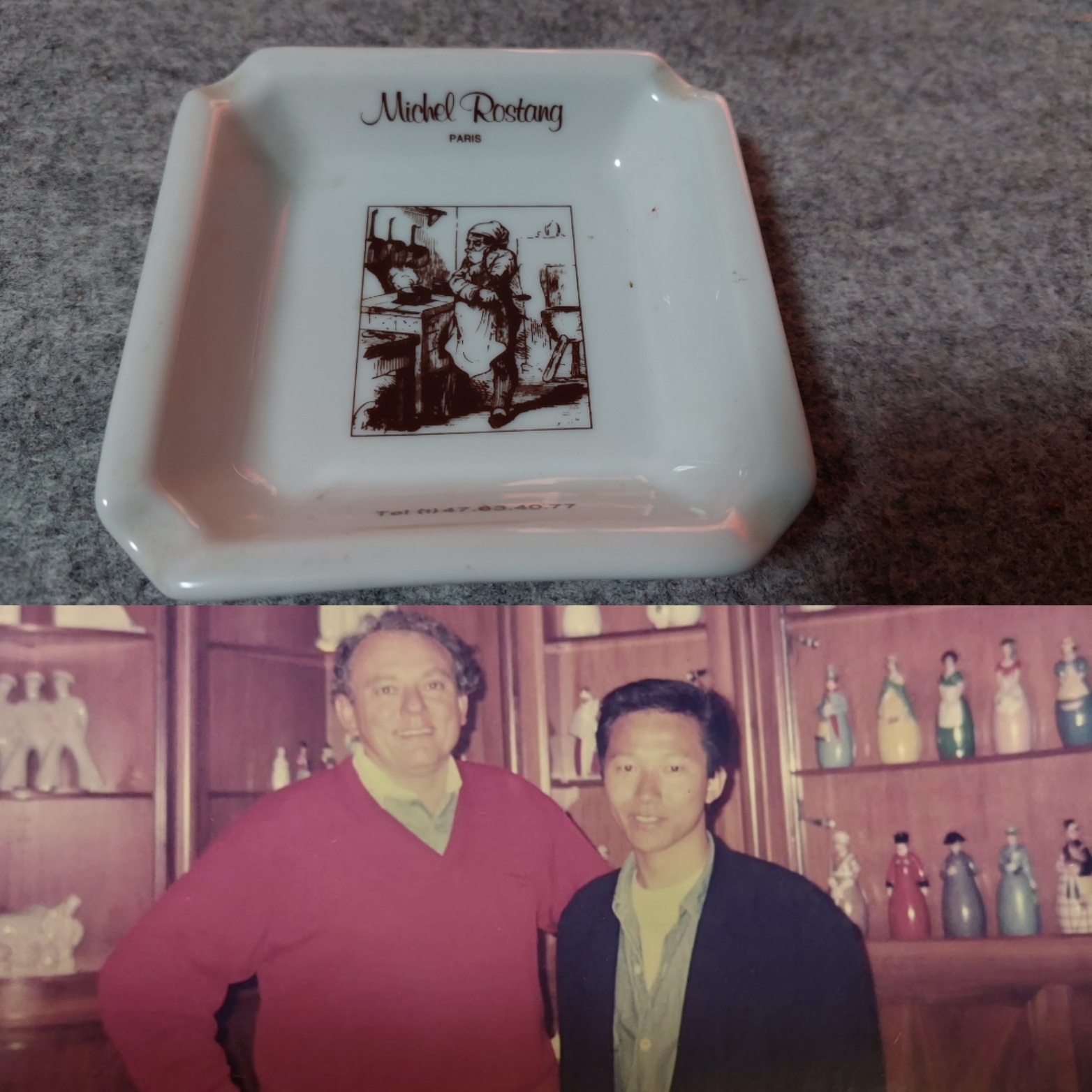

- フランスあれこれ・・・

- ミッシェルロスタンの灰皿は一度も使…

- (2025-02-25 21:54:13)

-