2010年12月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

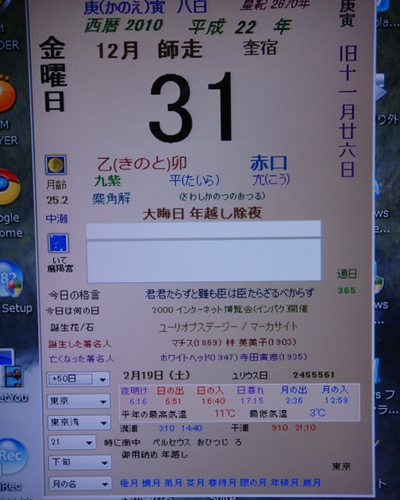

大晦日

今日は12月31日。1年の最後のこの日を「大晦日〔おおみそか〕」または「大晦〔おおつごもり〕」とも呼ぶ。「晦日〔みそか〕」とは毎月の末日のこと。一方「晦〔つごもり〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、どちらも毎月の末日を指すのだ。"1年の最後の特別な末日"を表すため、末日を表す2つの言葉のそれぞれに「大」を付けて「大晦日」「大晦」と言うのだ。そして我が家の裏からの大晦日の夕暮れの景色。富士山の頂には雲が。大晦日の風物詩である年越し蕎麦は江戸時代頃から食べられるようになったとのこと。金箔職人が飛び散った金箔を集めるのに蕎麦粉を使ったことから、年越し蕎麦を残すと翌年金運に恵まれないと言われているのだ。今年の我が家の年越し蕎麦。昼前に養蜂の師匠のOさんが年越し蕎麦を届けてくれたのだ。娘さんご夫妻が横浜で日本そば屋を経営しているのだ。そしてその商売の蕎麦を届けてくれたのであった。ご親切にも、つゆと揚げ玉も付けてくれたのであった。もちろん残すことなく完食。そして日本漢字能力検定協会が公募で選んだ、今年の世相を表した漢字一文字は『暑』。確かに今年は猛暑を通り越し酷暑という言葉まで飛び出したのだ。我が趣味の農園のサトイモや自然薯の成長も今年はこの酷暑で今一であったのだ。雨を待ち望みながら、太陽光発電の絶好調に複雑な心境の夏であった。そして私にとっての今年の漢字一文字は何であったろうか。いろいろ考えられるが『成』としたい。・昨年末胃癌の手術をしたものの、その後妻の支えの下、順調に回復し、無事還暦を 迎えたこと。・サラリーマン生活36年、『定年』という区切りを迎えたこと。 そして仕事を通じて、日本の環境保全に微力ながら貢献できたこと。・娘が良きパートナーに出会い、結婚したこと。・趣味の農園、養蜂、太陽光発電と休日は多いに楽しむことが出来たこと。・今年も恒例になった年1回の海外旅行にいつもの旅友とネパールに 9日間の旅行をし、全員下痢、発熱等も無く多いに楽しむことが出来たこと。以上 我なりの『集大成』『成就』『成果』『達成』『(娘の)成婚』・・・等区切りの年となった想いであるのだ。・そして最後に『物事は成るべきして成る』の心境に近づいたこと。つまり人の世の物事も、すべて成るように成っているのではと。 どのようになるようになっているのかは解らないが、いずれにしても、何かが最小になるように、あるいは何かが最大になるようになっているに違いない、という考え方もあるのでは。我々が病気になるのは、長生きするための防御システムでは。 もしどこかが壊れても、その兆候としての病気にならなければ、体全体が壊れ死に繋がる。 それを防ぐために病気になるのでは。私の毛髪がバーコードの様になったのも、これ以上モテスギて命を縮めるのを防ぐための自己防衛の自然の姿であると信じたいのである!!!(笑)何処かの偉い人が言った言葉『この世の物事は、人が生きる時間を最大にするように成っている。』と信じたいのである。そして間もなく大晦日の夜、全国のお寺で鳴らされる108の「除夜の鐘」の時。108とは仏教思想に基づく百八煩悩を意味しているのだ。煩悩とは「心を惑わし、身を悩ませる」ものを言い、鐘をつくことでこれらの煩悩を1つ1つ取り除いて、清らかな心で正月を迎えようと言うわけだ。また、108回のうち最後の1回は年が明けてから突くのだ。これは、今年1年煩悩に惑わされないように、という意味が込められているのだ。今秋の紅葉見物で訪ねた寺のこの鐘も人々の煩悩を取り除くのであろう。最後に、私を取り囲む多くの方々に感謝したい。そして来年が幸多き1年であることを。

2010.12.31

コメント(0)

-

正月飾り

正月の準備として注連飾りを買ってきました。デパートの注連飾り売り場です。神棚用、玄関用といろいろな種類が販売されていました。いつ頃からか車用が販売されなくなりました。我が家の神棚は、家を30年近く前に新築したときに、亡き父が寒川神社から手に入れ、八畳の間の南向きの棚に祭ってくれたものです。亡き父は、その年に収穫した後の稻藁を用い、毎年自らしめ縄をなっていたことを思い出します。松飾りやしめ縄は29日に飾ると『苦』に繋がり、又大晦日の31日に飾ると『一夜飾り』といい、正月の神を迎えるのに一夜では誠意に欠ける、として嫌われているとのことで、我が家も30日に飾ることを常としてきました。毎年悩むのはどっちがどっち?です。どっちが頭で,どっちが末かという意味です。我が家の様な大根(牛蒡?)注連の場合では「神棚に向かって右に太い方がくるように張るのが一般的」ということですので毎年思い出しながらそのようにしています。これは、上位と下位に基づき、上位は「左」側ですから、神様から向かって「左」すなわち私たちから向かって「右側」を上位とし、上位がない始め、「右側」に太い方が来るように飾るのです。このしめ飾りについてくる御幣をつり下げます。『御幣』とは、神祭用具の一つで、白い紙又は布を切り、細長い木に挟んだで垂らしたものから来ているようです。このしめ縄や松飾りは1月15日の小正月前後の日曜日に、近くの公園で行われる『どんど焼き』で、無病息災を祈りながらのお焚き上げと、上新粉で作った赤、白、緑の三色の団子をその火で焼いて食べるのが我が家の近くの風習です。昔は道祖神の近くの農道の十字路で行われ、書き初めを焼いた時に炎や燃えかすが高く上がると字が上達すると言われていましたが、今は書き初めの習慣もなくなっているようですね。私の書き初めが、いつの年も何故か何も高く上がらなかったことを覚えています。因みに、同じように飾る『裏白』は「心に濁りがなく清明である」こと、『橙』は「代々家が長く続く」にあやかったものということで、一家の末永い繁栄の願いがこめられています。又『譲葉(ユズリハ)』は、若葉がいっせいに伸びると、初夏から、秋にかけて古い葉がいっせいに、代を譲るように落ちることから、「親は子供が成長するのを待って後を譲る」というおめでたい意味があるとのことです。更に『榊』は神と人との境であることから『境木(さかき)』の意とのこと。このように、古くからの慣習には単に語呂合わせと片付けるだけでなく、語呂を合わせる意味がある、ということを知ることは、人間としての生き方や考え方を深めるきっかけともなると考えています。この榊とお酒は元旦の朝にお供えし灯明を捧げる事を常としています。 我が家の今年の玄関用は妻が選びました。例年より地味なものです。そしてお供え餅は神棚と床の間に。そして門にも輪飾りと松を飾りました。正月飾りの準備は整いました。後は我が部屋の掃除のみ!!!

2010.12.30

コメント(2)

-

品達 ラーメン

先日、出張の帰りに品川駅から大崎にある我が社の事務所まで徒歩で帰ることを決断。御殿山に向かって歩いていると、品川駅高輪口徒歩2分程の所にある『品達 ラーメン』を発見。全国にその名を轟かせる有名ラーメン店がここに集結した「麺達七人衆 品達」ほぼ京浜急行 品川駅の真下であるが、ここは品川区ではなく何故か港区とのこと。7件の店の案内板。横には『どんぶり5人衆』の店の案内も。一通り店を巡り、何処に入ろうか迷ったが、熊本ラーメン 『ひごもんす』に入る。圧倒的支持を得ている角煮の入った『特製ラーメン』950円を注文。このラーメンは、見た目にボリューム満点で、スープはこってりとして、それでいてクセの無いマイルドな味。このスープは、丸2日かけて煮込んだトンコツと丁寧に下処理した肥後の赤鶏のガラをダシに使っていることに加え、さらに脂分を完全に乳化させ、この味を作り上げているとの説明書きが店内に。麺は、コシのある中細のストレート麺。生のキャベツが添えられておりこの歯ごたえも格別。そして何といっても毎日6時間以上かけて作っているという角煮は、とろけるような味。全てに絶妙な組み合わせを楽しむことができたのだ。次回はこの『黒味噌ラーメン』に挑戦したいと思いながら会社への道を。

2010.12.29

コメント(0)

-

ル・レクチェ

娘の結婚式に参列くださった妻のごく親しい友人Sさんが、西洋梨を送って下さいました。「ル・レクチェ」。11月下旬から12月下旬にかけて旬を迎える梨のブランド。日本の梨といえば幸水や豊水、そして洋ナシ部門ではルレクチェが圧倒的な人気を誇っているとのこと。そして妻が梨に目がないことをSさんは十分ご存知なのです。きれいな化粧箱にひとつひとつ丁寧に白いネットと袋に二重に包まれて行儀良く並んでいました。そして、食べ頃の説明書も同封されていました。ルレクチェが収穫されるのは10月とのことですが、旬を迎えるのは11月後半から12月にかけてとのこと。実は収穫されてから約40日間、追熱と呼ばれる工程で、ゆっくりと寝かす事で甘く熟して食べごろを迎えるのです。果肉は軟らかくねっとりして、和ナシのようなザラッとした舌触りがなく、トロッと滑らかで気品高い香りが溢れていました。この年末は、各地からいろいろな物を送っていただき、その味、香りを楽しませていただいているのです。感謝!!

2010.12.28

コメント(0)

-

天然岩牡蠣

九州・佐賀・伊万里の長年のお客様そして大切な友人のNさんが今年もたくさんの天然岩牡蠣を送って下さいました。この寒さの中、自ら海に出かけ、採って下さったものなのです。クール宅急便で届きました。発砲スチロールの箱の蓋を開けてみると一面に天然岩牡蠣が。そして潮の香りが。大きさは8~10センチメートルの手のひらに載るサイズ。岩牡蠣獲りは、冷たい海の中に入り、上半身を海の中に突っ込み海底を探る重労働であることは間違いありません。さらに、海底の岩に群れてひっついている岩牡蠣は、<岩>なのか<牡蠣>なのかの判断はベテランでないと極めて難しいのではないでしょうか。そんななかで瞬時に判断しながら、岩を叩いてはずしたり、小さな岩ごと取ってきたり?と簡単ではない事間違いナシ。 パカッ!と口をこじ開けた瞬間、目にするのは乳白色の艶立つ大きな身。これぞ天然岩牡蠣!!。ズッシリと重い殻からはがして口にほおばると、まるで冬の玄界灘を丸呑みしたかのような磯の香りが、ドドォーン!と拡がって来たのでした。身が殻いっぱいに詰まっていて身もふっくらして丸々と。Nさんのご苦労に感謝しながら、天然岩牡蠣の味を楽しませていただいたのです。そして天然岩牡蠣の下には大きなクロダイも、2尾送っていただいたのです。釣り上げた後、ご自宅に活かしたまま持ち帰り、宅急便で送る直前に絞めて下さった新鮮なもの。未だ今にも生き返りそうな顔そして目なのです。Nさん、ありがとうございます。Nさんのご苦労に思いを馳せながら、天然の海の味を楽しませていただきます。

2010.12.27

コメント(2)

-

ニホンズイセン(日本水仙)

我が家の庭の日本水仙が、花の少ない今の時期、寒さに負けず健気に咲き出しました。暫くは目を楽しませてくれそうです。またこの日本水仙のほのかな香水のような甘い香りも良いものです。名前は、ニホンズイセン(日本水仙)ですが、原産地は地中海沿岸カナリー島が原産とのこと。ヨーロッパから、小アジアを経由して中国に渡り、日本の室町時代、中国の南宋の頃に修行僧が日本に持ち帰ったとされていて、鎌倉時代に中国名の「水仙」をそのまま音読みにして「スイセン」という名になったのだそうです。我が家の八重咲きのニホンズイセン。中国では、正月に咲くめでたい花、また「水仙」とは、水辺を好んで繁茂する清らかな植物、水の仙人であり「天仙」「地仙」と並ぶ名を頂く、崇高な花として珍重されていたとのこと。やがて中国独自の栽培方法によって「中国水仙」と呼ばれる大きな球根が生まれるに至り、「水仙文化」と呼んでよいほど中国で愛されたスイセン、これがニホンズイセンの祖先、或いはそのものと言われているのだそうです。スイセンの仲間の華やかな大輪の西洋種をはじめとする多様な種類が、我が庭には植えてありますが、日本の正月のスイセンといえば、やはりこの、凛とした姿のニホンズイセンに尽きるのではないでしょうか。その花は決して派手ではなく、端正という言葉が似合う美しさ。そして繰り返しになりますが爽やかな香りも大きな魅力です。西洋種のスイセンにも香りはありますが、ニホンズイセンの芳しさにはかなわないのではないでしょうか。

2010.12.26

コメント(0)

-

わいわい市

我が家から徒歩10分、そして我が農園から直線距離で約200メートルの場所に12月24日(金)、JAさがみの大型農産物直売所「わいわい市藤沢店」がオープンしました。地元でとれた野菜や花などを生産者が直接出荷するので、新鮮かつ安全・安心。地産地消を体験できる「湘南ふじさわ産」の情報発信基地として、さまざまな展開が期待されているのです。同僚との蜜蜂の内検、我が農園での野菜収穫の後、このわいわい市を3人で訪ねました。数カ所の大きな駐車場も準備され、既に隣接の駐車場は車が溢れていました。開店直後とあって市場前には祝いの多くの生花や旗が飾られていました。屋外には開店記念として、各種出店も賑わっていました。無料のとん汁を行列に並ぶ事もなくいただきました。ほぼ食べ終えた後の写真となりました。この朝は非常に寒く、写真より体を温めることと食い気が先に。わいわい市入り口です。販売場には、朝採り新鮮野菜を中心に、肉・卵や各種食料品そして花類もそろっており、客で大賑わい。並んでいる野菜が皆「とれたて新鮮」だという感覚を直に感じられる売り場なのです。生産者の名前も記載され、生産者の思いがいろいろな表現で工夫されているのです。正月の準備品も販売されていました。既に品不足になっている商品もあり、農家の方?が自ら商品を追加していたのです。そして市場内は適度な広さがあり、「何を買おうか?なと迷う楽しさ」が旨く企画・演出されている事を感じることが出来たのです。ハチミツも販売されていました。我がハチミツも販売したいと思っていますが、この市に商品として出すにはJAの会員とならなければならないとのこと。我が家の近くの農家の方の中には、この市場では商品が売れ残った場合は自らこれを片付けに行かなければならないとの事で、手間が掛かると出品を控えている農家もあるようです。私も昼食用に、赤飯、つきたての餅、釜揚げシラス、そして正月用の橙、杠葉のSETを購入しました。外には江の島片瀬漁業協同組合の出店も。残念ながらこの日は朝から強風のため漁に出れなかったため、干物のみの展示となっていました。またまた土日の遊び場が増えて喜んでいる定年間近のアラカンオジサンなのです。

2010.12.25

コメント(0)

-

術後 1年目精密検査結果

胃癌の術後1年目の精密検査結果を聴きに病院まで行ってきました。ここに見える病棟の1室に1年前は2週間の入院、そして胃の中央部の2/3切除の腹腔鏡手術を受けたのです。外科の外来待合室の案内表示。診療カードを機械に通し受け付け表を受け取る。9時前に到着したが3番目。既に待合室には多くの患者が順番を待っていた。そして約30分後担当医から呼び出しが。CT、胃カメラ、X線、血液検査・・結果の報告を受ける。ディスプレイに胃の内面写真を見ながらの説明受。順調とのこと。胃の切除後の縫い合わせた部分も極めて順調に回復し縫い合わせた場所の特定が難しいほどとの担当医の言葉。常用してきた薬も、胃もたれ等がなければ休んでも良いとのこと。皆さん、そして妻や家族にご心配をかけましたが、ありがとうございました。今後も無理をせず、体調管理に努めたいと思っています。帰りに、念のための薬を調剤薬局でいただいて、会社に戻ったのでした。

2010.12.24

コメント(3)

-

ワタリガニ

先日のNHKの早朝のテレビ番組『産地発!たべもの一直線「大分 豊後高田市発ガザミ 』を見て、思わず通販でこの『ガザミ』を注文してしまいました。そして昨日、クール宅急便で到着。調理方法の書いた封筒には『ハサミ注意』との表示。蟹のハサミに注意しなさいとの表示かと想いましたが、開梱の際、ハサミでこの封筒そして中のレシピーを切らないようにとの注意だったのでした。中にはガザミが3杯・・・で良いのだろうか。蟹の数え方は、既に生きていなくて食用に供される場合は「一杯、二杯」 そして生きているうちは「一匹、二匹」??。そして酢橘も同梱してくれていたのだ。この蟹の正式名はガザミだが、「ワタリガニ」の呼び名の方がよく知られているのだ。ボートの櫂のような第5脚を巧みに操って泳ぎ、遠くへ移動することからの渡りと名付けられたのであろう。このカニは月夜に群れをなして泳ぐことから「月夜ガニ」とも呼ばれると。「ガザミ」とはカニのハサミの略語で、ハサミを意味するカサメの転訛ともいわれているのだ。今回はシンプルにボイルして楽しんだのだ。茹でると甲羅が真っ赤に変身。以前、韓国・釜山に行った折、生のものを唐辛子や何やらで漬けたケジャン?を食べて感動した事を思い出したのだ。甲羅を開いてみると、中に赤いものが。そして薄茶色の味噌が。ガザミのメスはこの時季、甲羅の中に卵巣が詰まっているのだ。カニの子とか内子とも言うが、味も格別。もちろん蟹の隣には日本酒が。義理の息子の実家からいただいた、佐倉の銘酒『佐倉城』と先日の結婚式でこれもいただいた升で楽しんだのだ。酒を甲羅に入れてかき回して、へばりついたミソを丁寧に酒とかき混ぜ最後まで楽しんだのであった。ズワイ・タラバ・毛ガニは主に脚の肉を食べるが、ワタリガニの脚には身が少なく、胸肉すなわち脚の付根の肉を食べるのだ。白い美しい身は、甘い肉汁が口中に広がり、口福?を感じられたのだ。細かくて極めて滑らかな肉質。ミソもあっさり系。毛ガニやタラバに比べると肉の量は少ないが、全てが上品な感じを楽しむことが出来たのであった。

2010.12.23

コメント(2)

-

みつばち飼育届

養蜂の関する書類が返信用封筒とともに届きました。差出人は下記。趣味で蜜蜂を飼育していますが、蜜蜂は家畜の一種とされているのです。趣味の養蜂については、届け出義務はないのですが、1,蜜源の競合を防ぐため2,家畜伝染予防法に基づく家畜保健衛生所による、ふそ病検査の必要性がある 為に『みつばち飼育届』の届け出を求められているのです。次の事項を毎年1月31日までに知事へ届けることが必要なのです。 1 氏名及び住所 2 ほう群数 3 飼育の場所及びその期間

2010.12.23

コメント(0)

-

ヤツデの花

ご近所の垣根の近くに面白い形の花を見つけました。秋から冬の花の少ないこの季節に、次々と長期間にわたって花を咲かせているのです。ヤツデ(八手)の花です。この時期、山茶花、椿のピンク、柚子、千両、万両の実の赤と色とりどりの花や実を見かけますが、中でもこの花の白は何故か目立つのです。ヤツデの別名は、テングノハウチワ(天狗の羽団扇)とのこと。葉は五~九片に分かれていますが、縁起のいい八を採って、ヤツデとしたそうで、昔から、邪鬼の侵入を防ぐ力があるとして、家の鬼門や玄関脇に植える習慣があったのだそうです。蕾はまるで固く握った拳の如し。独特の球状で、「花」という感じはしないのです。それが開くと、ふわふわとやわらかな?の如く変身。この夏に楽しんだ、夜空にぱっと咲く白き花火とも。花には独特の臭気があるのです。これは寒くなって蝶や蜂などが少なくなった季節に、花粉を運ぶ昆虫を出来るだけ沢山引き付けるためなのでしょうか。

2010.12.22

コメント(0)

-

12月の太陽光発電実績

東京電力さんから我が家の12月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の『電気ご使用量のお知らせ』が届きました。期間:11月17日~12月15日(29日間)電気使用量 昼 :57kwh 朝晩 :299kwh 夜 :384kwh--------- 合計 :740KWH 金額 :117,18円そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。購入電力量 :285kwh購入予定金額 :13,680円太陽光発電開始以来の余剰電力の売電金額実績です。売電金額は延べ30ヶ月で43万円を超えました。今日 12月22日は二十四節気のひとつ冬至、1年で昼間の時間が最も短い日です。これから発電量を伸ばしていって欲しいものです。そして今日は柚子湯に入るのです。冬至には柚子湯に入り、かぼちゃを食べる風習があります。どちらも風邪の予防ということで我が家でも行っている風習。冬至(とうじ)に柚子湯というのは湯治(とうじ)にかけているのです。また、柚子湯(ゆずゆ)というのは「融通(ゆうずう)が利きますように」という思いが込められているのです。古人 また おかし。

2010.12.21

コメント(0)

-

大崎 目黒川 イルミネーション その後

先日既にアップしたが、大崎 目黒川沿いの「桜並木のイルミネーション」は、12月3日~26日の期間、目黒川の桜並木と五反田ふれあい水辺広場に約156,000球のLEDを使用したイルミネーション点灯を行なっているのだ。「冬の桜」が見られる新スポットとして、幻想的なクリスマスを演出中。そして、「子供たちの夢ツリー」が、12月17日に点灯式を行い、26日までの期間点灯を行なっているとのことで、今回も帰路を回り道をして見学してきた。。地元の子供たちが夢を込めたペットボトル約1,300本を使用した全高約6mの巨大ツリー。10秒前後でいろいろな色に変化するのだ。 それぞれのペットボトルには、子供の名前と、絵馬の如くそれぞれの願いがマジックで書き込まれているのだ。「五反田ふれあい水辺広場」はピンクの桜並木、夢ツリー、金色とカラフルなイルミネーションが楽しむことが出来るのだ。そして目黒川の川面に映る桜。御成橋の青と赤の光が、大崎ゲートシティーのビル群を背景に遠くに見えた。大崎駅構内にも案内表示が張られていた。

2010.12.20

コメント(0)

-

ゆず・柚子・ユズ

実家の庭に、私が物心ついた頃には既に大きな木になっていた柚の木に今年もやや小粒ながら沢山の柚子の実を付けてくれた。樹齢100年近い樹?。我が実家も今年これも築80年近く経った家を壊し、新築したがこの柚の木と毎年竹の子が生える竹藪だけは撤去せずに兄が残してくれたのだ。長枝切り鋏で一つ一つ枝ごと丁寧に収獲。落としてしまうと皮がパカッと割れてしまうため慎重さが必要。約50個近く収獲。近くに住む親戚やご近所におそそわけ。ユズの皮や果汁はこの時期、鍋等の日本料理等において調味料として、香味・酸味を加えるために最高なのだ。この香りにより年末を実感するのだ。そして冬至も近い。日本では、古来より冬至に柚子の湯に入浴する習慣があるのだ。血液の流れを良くする血行促進効果が高く、古くよりひび・あかぎれを治し、風邪の予防になると伝承されてきている日本ならではの風習。冬至が待ちきれず、この日も柚子湯に浸かり娘の結婚式の疲れを取ったのだ。『娘嫁ぎ 定年の時 間近にて 柚子湯に浸かり わが道を想う』・・・詠み人知らず

2010.12.19

コメント(0)

-

娘の結婚式

娘の結婚式を横浜の海外沿いのホテルで。ロビーにはクリスマスツリーが美しく飾られていた。親族紹介、記念撮影を済ませ結婚式場へマイクロバスで向かう。式場は伊勢山皇大神宮。神前結婚式が厳かに行われた。ホテルに戻り披露宴へ。披露宴前に娘の紹介の練習をする妻の後ろ姿。親族と友人のみの披露宴。料理にもニンジンの『福』とダイコンの『禄』の文字が添えられていた。福(子孫繁栄)、禄(財産)を現す紅白のお祝いの文字なのだ。近い日にこのプレートに二人の名が刻まれるのであろうか。手作りの落ちついたそして和やかな披露宴であった。私の新婦の父の挨拶は酒も入りしどろもどろであったが何とか泣かずに!!クリアー。『一期一会』の出会いをし、この日の佳き日を迎えた二人に幸多かれと。

2010.12.18

コメント(8)

-

名古屋駅 イルミネーション

仕事で名古屋に行ってきました。名古屋の冬の風物詩、名古屋駅・JRセントラルタワーズのイルミネーション。「光と音の共演~森の仲間とともに~」をテーマに、タワーズテラスからガーデンにかけて、街灯やフェイクの樹木等を並べ、3色のLEDによる光の点滅や色の変化と音楽を楽しむことができるのだ。 またテラスには光に彩られた森の動物が登場し、会場をいっそう賑やかに演出していた。 ガーデンのイルミネーション。白銀の如き世界。駅前のビルはクリスマスツリーを。駅前の交差点にはトナカイとサンタクロースのイルミネーションンが。名古屋駅ビルの夜景。30分ほどのあわただしく、名古屋駅周辺のイルミネーションンを楽しんだのであった。

2010.12.17

コメント(0)

-

胃癌手術後 1年目

1年前のこの日は胃癌の切除手術。幸い早期発見(1A)出来たので腹腔鏡手術を受けたのであった。胃の2/3を切除。そして今日は1年目の精密検査。3ヶ月ぶりの病院。早朝にも拘わらず既に病院には多くの患者が。まずはCT検査。体に様々な角度からエックス線をあて、水平方向に輪切りにした断面画像をコンピュータ上に展開し検査する装置。途中から造影剤を注射。お尻から熱が湧き出てくるような久しぶりの感覚。次に採血。ここは順番を待つ人が50人以上。30分ほど待つ。そして腹部X線検査。最後に内視鏡検査。この病院で3回目の内視鏡検査であったが、何故か今までよりずっと辛い検査であった。最初から最後までオェオェするような感じが続き、あまりにも苦しくて検査中に涙も出てきてしまったのだ。内視鏡医からは、順調に回復し問題なしとの言葉。12/21に執刀医から今回の一連の検査結果の報告受けのため再度出頭予定なのである。

2010.12.16

コメント(0)

-

牛タン

先日、仙台の知人から牛タンを送っていただきました。久しぶりにお会いし、一献傾けた中での会話で、私が仙台を訪れた折り、この牛タン屋に連れて行ってもらった話が出たのでした。知人の話によると、仙台にはいろいろと有名な牛タン専門店があるが、いろいろ食べ比べた中で、やっぱりここが一番旨いとのこと。メニューはシンプルに牛タンとテール焼きとご飯以外は無く、この店はこれで十分と。店が狭いため、すぐに満席になってしまうとのこと。店の名は『司』。 『司の牛タンを一度でも食すと・・他店のものは食べられなくなってしまう罪つくりな絶品極やわ牛タン』と 自慢の一品なのです。 早速夕飯にいただきました。もちろん側にはビールが。牛タンと一緒にレシピも送っていただきました。『味付きのため、そのまま調理して下さい』と。からし菜の漬け物もついていました。厚切りなのに、非常に柔らかく、味付け方も絶妙。併せて我が農園からの産物のダイコンの煮付けも楽しみました。そして寒くなり甘みも増してきた、我が農園のほうれん草のおひたしも楽しみました。Tさん、ありがとうございました。旨い牛タンをご馳走になり、私の『饒舌』と『毒舌』がさらに磨かれたのではと思っております(笑)

2010.12.15

コメント(1)

-

スナップエンドウ

先週末にスナップエンドウの農園への定植を行いました。11/3にポットに種蒔きし、順調に成長したのです。発芽して成長中の11/19の苗。スナップエンドウは スナックエンドウ(他にスナップタイプエンドウ、スナックタイプエンドウなど)と呼ばれることがありますが、これは商品名として扱われており、1983年(昭和58年)当時の農林水産省により名称が統一されスナップエンドウが正式な名称となった事は以前にも書いた記憶があります。スナップエンドウはシャキシャキとした食感があり、ほんのり甘みもあってとても美味しい野菜。ソラマメと同様にアブラムシ対策としてシルバーマルチを敷き定植しました。さやが柔らかく、さやと豆の両方を食べることが出来るのです。4月中頃収穫が始まります。 さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが楽しめるのです。ビールのつまみに最高。また、天ぷらなどにするとサクサクとした食感を楽しめるのです。 無事に越冬し来週にはたくさんの実を付けて欲しいと願っている趣味の農園主なのです。

2010.12.14

コメント(0)

-

山茶花

我が家からの通勤路の道端の山茶花がピンクの花を開かせています。秋の終わりから、冬にかけての寒いそして花の少ないこの時期に、花を咲かせる貴重な植物。『山茶花 山茶花 咲いた路 焚き火だ 焚き火だ 落ち葉焚き』で知られた童謡「たきび」の歌詞に登場することでもよく知られる花なのです。椿(つばき)の漢名(中国名)「山茶花」が、いつの頃からかこのサザンカの名前として 間違って定着したとのこと。 読みは「山茶花(さんさか)」 →「茶山花(ささんか)」 →「さざんか」というぐあいに変化したらしいのです。上記から、「山茶花」の漢字名も本当は誤用とのこと。 椿は花全体がポトリと落ちるのですが、山茶花は花びらは1枚ずつ散るのでその区別が解るのです。さらに開花時期も、椿は春になってから、山茶花は秋から冬咲き、と異なるのです。他のお宅の山茶花。少しピンクの色が薄いのです。そして千両。こちらは、千両は上向きに 、万両は垂れ下がり実が付くので、万両の方が重い、千両は軽い、とのことから名づけられたともいわれているのです。

2010.12.13

コメント(0)

-

ブロッコリー収穫

我が農園のブロッコリーも収穫の時期を迎えました。ブロッコリーはアブラナ科の緑黄色野菜。キャベツの変種とのこと。緑色の花蕾と茎を食用とするのです。ビタミンB、ビタミンC、カロチンや鉄分を豊富に含むとのこと。花蕾を上から触り固いうちが食べ頃なのです。茹でてシンプルにマヨネーズで食べたり天ぷらが好きなのです。海外では生でサラダにして食べるとも。今日の農園からの富士山。大夫白さが増してきました。そしてブロッコリーの写真を油絵風に遊んでみました。そしてこの日の夕飯は、茹でたブロッコリーと同じく我が農園で収獲したキャベツでロールキャベツ。

2010.12.12

コメント(1)

-

エアーポテト(宇宙芋)

我が農園で栽培しているエアーポテト(宇宙芋)の葉が霜に遇い、黒ずんで来たので収穫を行いました。この隕石みたいな変な形の物体が『芋』なのです。 熱帯産の自然薯(じねんじょ)で、ヤマノイモの仲間らしいのです。この名前の由来はその名の通り『空中』にできる芋だからエアーポテト。そして姿がゴツゴツとして隕石に似ていることから宇宙芋とも呼ばれているのです。今年は去年に比べて大きさはイマイチ、しかし数は多くの芋をつけました。段ボール箱に入れ、上から見ると椎茸の傘の如し。一番大きなもの。私のゲンコツ以上の大きさのものも数個。中間の大きさのものでも5センチ以上はあるでしょうか。その他ピンポン球からパチンコ玉の大きさのものが数多く収獲出来ました。地下にも芋が出来ているはずですが、今日は地上部のみの収獲。地上のムカゴは炊き込みご飯やけんちん汁、地下の芋は、とろろや磯部揚げなどにして食べられるのです。この地下の芋には、血糖値を下げる効果があるとのことです。そしてこの芋もムカゴも越冬させれば、また来年育てることが出来るのです。しかしこの宇宙芋は妻にはあまり評判が良くないのです。皮を剥いたところ表面のヌルヌル感もほとんど長芋と同じで、摺りおろしてみても、凄く粘りが強く餅のように伸びるのですが・・・。確かに灰汁が強く、摺りおろした最初は薄い黄色ですが、数分で見る間に色が変色し茶色くなってしまうのです。 このへんが・・・・・・・・・・・・・・・。

2010.12.11

コメント(3)

-

11月の太陽光発電実績

久しぶりに、そして遅ればせながら、我が家の11月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の実績報告です。 発電量 510kw消費量 830kw売電量 359kw買電量 679kw自給率 61% と言う稼働実績となりました。10月の月別発電量は太陽光発電導入以来最低の発電量となりました。発電所長のネパール旅行中、我が太陽光発電もリフレッシュ休暇に入っていたようです。それに比し、11月は順調に発電量を伸ばしてくれました。リフレッシュ休暇が効いたようです。 発電開始以来の月別発電量実績です。緑が今年の実績です。10月を除き、6月以降、2008年、2009年実績を上回っています。

2010.12.10

コメント(2)

-

晩秋の桜並木

我が会社の近くのそして桜の名所として知られる東京・目黒川沿いの桜並木に、桜色のイルミネーションが点灯しているので会社の帰りに回り道をして撮影してきた。まずは御成橋(おなりばし)での下水の再生水の放水のライトアップ。以前は、東京のみならず、全国でも有数の汚れた河川として 有名だった河川。 しかし、近年では川の浄化活動、水質改善活動が功を奏し、 また下水道の普及もあって、目黒川とその周辺の環境は見違 えるほどのものになったのです。 そして目黒川の両側を合わせ約760メートルとなる桜並木に、桜色をした約15万6000球のLED電球が一斉にともっているのです。水辺広場はピンクとオレンジのイルミネーションが見事。まるで晩秋の夜に咲いた桜のライトアップと見間違えるほどの鮮やかな桜色。ピンクのLEDランプが桜の木に巻き付いているのです。川面に映る桜並木と高層マンション群。そして帰り道のレストランのこれも鮮やかなオレンジ色の照明。ゴッホの絵画作品『夜のカフェテラス』を思い出せる光景。そして広場の植栽の四季咲き桜が花を開かせていた。そして我が最寄りの駅の近くにあるN大学のイルミネーション。最後に我が家の近くの家の塀を飾ったイルミネーション。昨晩は晩秋のイルミネーションを楽しみながらの帰路であったのだ。

2010.12.09

コメント(0)

-

三元豚

先日、親戚から三元豚(さんげんとん)のハンバーグを送っていただきました。三元豚とは、日本のブランド豚の銘柄名。3品種の豚の交配によって生まれたので、この名がついたとのことです。そしてサムゲタン(蔘鷄湯)を意識しての命名なのでしょうか?早速、味を楽しませていただきました。冷凍状態のまま、袋ごと熱湯で15分弱温めるだけ。非常に簡単に、本格的なハンバーグが楽しむことが出来たのです。厚みのあるボリュームのハンバーグで、とても柔らかく、ふんわりとした食感なのです。ハンバーグから出る肉汁にも十分な旨味と甘さがあり、我が農園から収穫したブロッコリー、カリフラワーの付け合せの野菜との相性も抜群なのでした。Fさん ごちそうさまでした。ありがとうございました。

2010.12.08

コメント(0)

-

農作業車の修理

我が農園作業の必須アイテムである『農作業車両の自転車』のサドルがダメになったので、車で近くの自転車専門店に、先日行ってきました。大型自転車専門店「サイクルベースあさひ」。広い売場と常時1,000台程?の豊富な品揃え、そして専門店ならではの高いサポート力によって地域の人気の店なのです。一般車から子供車、スポーツ車、各種パーツ・アクセサリーに至るまで、一般量販店にはない豊富な品揃え、その扱うアイテムの多様さはビックリするほどです。さらに専門店ならではのサポート力も大きな差別化ポイント。「自転車技士」「自転車安全整備士」の専門資格を持つスタッフが常に購入自転車の組立調整、修理、安全確認をやってくれるのです。先日もこの店で妻と私の2台の新車自転車を購入したのです。子供用自転車も豊富に展示されていました。数多くの一輪車も。いろいろなサドルから手頃な金額のものを購入。自宅に帰り早速交換作業を行いました。変身した我が愛車の農作業自転車です。長年の使用でチェーンに延びが発生し、これがチェーンカバーに当たり、漕ぐと金属音が発生していた為、一度は廃棄処分を考えた自転車ですが、後部車輪を移動させ、チェンの延びを解消出来たため、音も殆ど無くなったのです。サドルも新たになったため、またしばらくは活躍してもらいたい愛車なのです。

2010.12.07

コメント(1)

-

白き霜

秋も深まり、寒さがぐっと厳しくなってきました。昨日の朝の冷え込みは、かなりのもので、早朝、自転車で畑に向かう途中、耕したばかりでなにも植わっていない場畑地は朝の陽光で白く輝いていました。我が畑のイチゴの葉にも霜がおり、葉の周囲が白く化粧をしていました。そして、来年のスイカ畑に敷く為に栽培している麦の『麦踏み』を行いました。この時期には気温が零下になると霜柱が立ち、根や株が盛り上がり麦の根が乾燥したりして『凍霜害』になるので、それから守り『耐寒性』を付ける為と、新芽は元気が良すぎてどんどん伸び、いわゆる『背高ノッポ』の足腰の弱い茎になってしまうので、しっかりと『徒長』を抑え、鍛えるために麦踏みをするのです。私が子供の時には、我が実家の畑の麦踏みを兄弟で行ったことを思い出します。最近は我が家の近くでは殆ど麦の栽培がありませんので、麦踏みの姿は珍しいのでは。いや昔は、文字通り足で踏んでいましたが、今はトラクターや耕耘機でローラーを引っ張って踏むのでしょうが。我が農園からの富士山、だいぶ麓まで白くなってきました。富士山は既に冬の到来を迎えているのです。我が農園のミツバチの為に、巣箱の周囲を断熱材の発泡スチロールで被いました。そしてビニールハウスを被せてやりました。やや過保護ですがこの冬の寒さを乗り越え、春には元気に群勢を強めて欲しいと考えているのです。

2010.12.06

コメント(0)

-

晩秋の落葉から落陽へ

晴天に恵まれた昨日の夕方は落陽の美しさに息を呑む思いでした。妻とホームセンターへ買い物。その駐車場からの大山と富士山。そして落陽へ。山の端に沈もうとする夕陽を背景に浮かび上がる晩秋の富士山と丹沢の山々。秋の日暮れは釣瓶落としと言いますが・・・・・。地球の自転はほぼ一定ですので、秋の季節だけが太陽の沈むスピードが速くなるとうことはないのか、それとも太陽の沈む角度が大きくなるのでやはり速いのか?。 いずれにせよ、秋は日に日に、日没の時刻が早くなるので、急に暗くなったと感じるのが強いのも事実であろう。先人の例えとはいえ、『釣瓶』なんて知らない人が大多数?井戸なんて幼いときから無い家が殆どの今日この頃、しかし風情豊かな表現なのだ。

2010.12.05

コメント(4)

-

紅葉の落ち葉いろいろ

この秋にはいろいろな木の葉が美しく紅葉していました。 この秋の紅葉の旅で見られた数々の落ち葉の中からいくつかを紹介します。 そして、『整いました!!』 上の写真の如き『濡れ落ち葉』にならぬように、自分を戒めている 定年間近のアラカンオジサンなのである。 濡れ落ち葉:「払っても払ってもなかなか離れない」様子から転じて、 主に定年退職後の夫が、特に趣味もないために、 妻が出かけようとすると必ず「ワシも(付いて行く)」と言って、 どこにでも付いて来る様子。

2010.12.04

コメント(1)

-

京都タワー

仕事で京都に行ってきました。帰路、帰りの小田原停車のひかりまで1時間ほど時間があったので、京都駅の烏丸中央口に出てみました。目の前にライトアップされた京都タワーが。高さ:100m(タワーのみ)地上高さ:131m(展望室:地上100m) とのこと。京都タワーが131mなのは、建設当時の京都市の人口が131万人だったからであると嘘のような本当の話。烏丸口は既にクリスマスのためのイルミネーションが木々に。 そして広大な吹き抜け空間の駅ビルのエスカレーターで上がっていくと大きなクリスマスツリーが輝いていた。Merry Xmas の文字も輝いていた。エスカレーター乗り継ぎのフロワーからの京都タワー。地上100mの展望タワー部。束の間も夜景とライトアップを楽しみ、漬け物の土産を片手に、新幹線で帰路に就いたのであった。

2010.12.03

コメント(0)

-

秋の日の出

我が家の横の農園からの秋の日の出。この時期、日の出はかなり遅くなり6:30過ぎ。黒い雲の後ろから陽光の筋が現れ始めた。そしてその光の筋がはっきりと見えるようになってきた。 光の強さにつれて、廻りの黒く見えた雲も白く輝き始めた。そして漸く太陽が顔を覗かせたのであった。日の出と言うよりは日光の出。この間約15分。朝の冷たさの中で農園に佇み、カメラを構えている変なアラカンオジサン。

2010.12.02

コメント(0)

-

ムカゴ

30年以上お世話になっている、九州・佐賀のお客様が、手塩にかけて育てた新米と、併せて秋の味覚である『ムカゴ』を送って下さいました。ムカゴは山芋の葉の付け根にできる小指の頭ほどの球芽。小さな粒の一つ一つに山芋の香りとコクが凝縮されているのです。ムカゴは漢字で『零余子』とのこと。もちろん私には読めませんし書けません。今回は、バター炒めに挑戦。水洗いしたものを熱湯で数分茹でましたそしてバター炒め、味付けは塩と胡椒。香りづけに醤油を少々。数分で出来上がりの男の料理。もちろん暖かいうちにビール片手に楽しんだのです。ホクホクとした素朴な味わいは、秋の訪れを十分実感させてくれたのです。Mさん、翌日は妻がムカゴご飯をつくってくれましたよ。こちらも、秋にしか食べられない旬の味覚の炊き込みご飯。粘りのあるむっちりした食感もありながら、ほくっとした芋のうまみがあり、味わいも深い食卓となりました。秋を堪能させていただきました。ありがとうございました。

2010.12.01

コメント(1)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- 京都。

- 天寧寺額縁門を通して観る残雪の比叡…

- (2025-02-24 20:50:43)

-

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【神奈川*箱根】箱根リトリートfo…

- (2025-02-25 14:33:16)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- 【BigIslandふたたび】Vol.5 カイル…

- (2025-02-10 18:17:47)

-