2015年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【八幡塚古墳】 24

「古墳の縄張り」 せっかくだから、『八幡塚古墳』の周りさぐるっと歩いた。 風さなかったら、もっとゆっくり出来たんだどもなぁ。 さみ~ので、足早になっちまう。 あっつうまに巡れっかな、と思ったんだけど。 広すぎたな。行っても行っても、『外堤』が続いてるど。 まったく、よくこったらでっけ~もん、こしゃったな~。 それに形。 ぐるっと回って別の角度からみても、ちっともくずれてないんだよ。『墳丘』の脇にある『中島』も、真ん丸だな。 目でみた限りじゃ、歪みはないど。 いったいどうやって、正確な円さかいたんだろ? 本によると、コンパスのような道具があったみたいだな。 っつっても、真ん中に棒さ立てて、そっから伸した紐の先に、 も一本棒っこくっつけただけ、なんだどもな。 真ん中の棒を固定して、もう一方の棒っこで、 地面さがりがりやりながら引っ張っていくと… 正確な円がかける、って仕組みなんだ。 もう古墳時代にゃ、こったら技術があったんだな。知らなかったよ。 だども、こったら単純な技術が、古墳の形も決めっちまうんだよ。 古墳のつくりかたを簡単に説明すっと、 1:場所を決める。 ムラから見えるとこ、古墳の勇姿が映える場所をめっけるんだな。 2:設計図を描く。 古墳にも時代によって流行りがあってな。 こんな形がいいよ~、っていう基準があったらしいど。 で、その設計図にしたがって、 自分とこの王にあった大きさ、デザインをきめて、 地面に印さつけていく。『縄張り』って言われる作業だべ。 ん? ちょっとお城のつくりかたと似てるね。 おっきな建築物だかんな。 基礎んとこは、同じなんだな。 で、ここで活躍するのが、さっきのコンパス。 どうも古墳の形を決めるのは、この円らしいんだ。 中心点を決めて、円を1つ描く。 これが後方の円の部分。 そして、前方部分にあたるとこに、 同じ大きさの円を描く。 で、円内に収まるように、四角く形さ整えると、 前と後ろが1対1の比率になる『前方後円墳』ができる、と。『八幡塚古墳』の場合。基本になる円の大きさは、 半径が24メートルなんだと。 なので、円を基本に、古墳さ組み立てていくと、 前方部分が 24+24=48メートル。 後方部分も 24+24=48メートル、と 24で割り切れる形になんだって。 さらに、『墳丘』から『堤』までの距離も、24。 この辺のも、円を使った方法で、採寸したんだべな。 なるほど、なるほど。 だから、古墳はあんなにかっちりしてんだな。 ただ土さ盛ったんじゃなくって、 最初の段階から、細かい配置や形まで、きっちり計画してあったんだ。 古墳時代って、土木技術が発達してたんだな。 ところで、なんで基準の単位が24なのか、っつうとな。 この時代。中国に『晋』て国があったんだどもな。 そこで使われていた『晋後尺(しんこうしゃく)』によると、 1尺が24・25センチになんだって。 当時の技術者は、中国からの技術を学んだもんだから、 日本でも1尺=24メートル、になったんじゃないか、 って説があんだって。 そういえば『保度田古墳群』のあったあたりのムラにゃ、 中国から技術を伝えにきた人がいたとか、聞いたよ。 古墳のつくりかたを、教えにきたんだべか? 古墳は王の力を示す墓石だけじゃなく、 当時の建築技術の高さを示す、建築物でもあったんだな。 すげ~な~!《参考》 「よみがえる5世紀の謎 ~かみつけの里博物館・常設展示解説書~」 かみつけの里博物館の案内パンフレット************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2015.01.27

コメント(0)

-

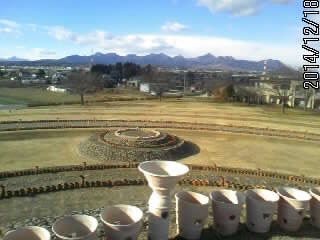

【八幡塚古墳】 中島と舟形石棺。みたことあっけ?

「中島と舟形石棺」 現在地は、『八幡塚古墳』の上です。 こないだ、古墳の上は、おっかね~、って書いたけんど。 原因はもういっこ、あった。 それは、強風。 この日は、この冬最高っていわれてた 寒冷前線が接近中でな。 天気さ荒れてたんだ。 雪にゃなんなかったんだけど、風がびゅ~びゅ~吹き荒れててな。 耳も手も、冷たくなっちまったよ。 栃木県も強風、あっけど。 群馬県の風は、また、強力だったな~。 おまけに『保度田古墳群』の周辺は、畑が多い。 家もあっけど、離れてるし。『八幡塚古墳』より高い建物は・・・ない、ね。 という事情だもんで、山のほうから吹いてきた、 協力、かつ、冷気を含んだ暴れん坊は、 力任せに、古墳の上を吹き抜ける。 そのたんびに、おばさんは、よろよろ。 いつ落ちるか、はらはら。 ああ、ほんと、怪我なくてよかったよ。 風の強い日にゃ、古墳さ登っちゃだみだな。 でもな。今回は登る理由があったんだ。 1つ目は、古墳の上が見たかったから。 これはこないだちょこっと書いたね。 思ってたより狭くって、窮屈だったな。 2つ目は、古墳の上から、周辺の景色と地形がみたかったから。 ん~。この辺は一応見れたんだけど。 風、強くて、あんまし見れなかったんだよね。 ちと残念。 でも、『中堀』の中に、こんなのがめ~たど。 円形の広場みたい。なんだんべ? 左右に2個。全部で4個あんだ。 みんな同じぐらいの大きさで、綺麗な円形してんだ。 周りは石と埴輪で、縁どられてたみたいだど。 これは『中島』って呼ばれてんだって。 うん。堀のなかに浮かんだ島みたいにめ~るね。 なんのためこしゃったものか、わからないんだけど。『祭祀の場所』だったんじゃないか、 って言われてんだって。 はじめてみたな。こんなの、他の古墳にゃついてないよなぁ。 この『中島』は全国的に見ても、めずらしいものなんだって。 もしかしたら『保度田古墳群』だけの特徴かもしんないな。 で、3つ目があんだけど・・・『八幡塚古墳の円墳』にゃ、 古墳の内部を復元した展示室があんだよ。 この上にあんだ。 端っこにある階段を下りていくと、 ガラス張りになった部屋があってな。 そん中に、あんだ。 これが『舟形石棺』。 石さくり抜いてこしゃった棺だな。 写真じゃ丸い塊にめ~るけど。 実際は上の蓋が外れるようになってたみたいだど。 で、よくみっと、石棺の横と前後に、円柱形のでっぱりがある。 なんだろ? 飾りかな? それとも運ぶときに持つとこかな? なんのためのでっぱりか、これも不明なんだけど。 わざわざ掘り残してあんだから、なんか意味があんだべな。 この『舟形石棺』も、めずらしいもんでな。 特に『八幡塚古墳の舟形石棺』は、 大きくて立派なもんでな。 そんじょそこらにあるもんじゃ、ないんだと。 5世紀ごろにつくられた『舟形石棺』のなかじゃ、 一番大きいんじゃないか、って言われてんだって。 石棺の規模にも、ランクさあって、大きくて立派なものほど、 中に埋葬された王は、巨大な力を持ってた、 ってことになるらしい。 ・・・どうやら5世紀ごろってな。 群馬県にでっかい勢力圏があったらしいど。 や。この辺はまだ勉強中なんで、どんな勢力があったのか、 わかんないんだけど。 ヤマト王権と繋がりがあったんじゃないか? って説もあんだって。 なんだか一気に、世界が広くなってきたど。 群馬県内の話だけじゃ、収まんなくなってきたみたい。 ふわ~。群馬って、すげ~なぁ!《参考》 「よみがえる5世紀の謎 ~かみつけの里博物館・常設展示解説書~」 かみつけの里博物館の案内パンフレット************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2015.01.22

コメント(0)

-

【八幡塚古墳】 だんだんさ、飾るもの。

「埴輪」 やっと頂上さ到着! 遠くに見えるでっかい山は『榛名山』だべな。『八幡塚古墳』の上からみた景色は、また絶景だな。 で、登ってみた感想は、・・・怖い! なんでかっつうとな。 まず古墳の頂上が高かったから。 そして狭い。 ん~? 後円部分はともかく。 前方部分は、祭事に使われたって聞いたから、 もっと広いんかと、思ってた。 こんな感じだよ。 実際の広さは、大人が2人ねっころがったら、しまいだな。 それに、地面さ傾いてっから、バランスさとりにくいど。 くびれの部分から、前方部分さみたとこ。 周りにゃびしっと、『円筒埴輪』が並んでたど。 所々に、笠を逆さにくっつけたような埴輪があっけど、 あれは『朝顔型埴輪』っていうんだど。 よくみっと、ちゃんと考えてならべられてるみたいだな。『朝顔型埴輪』の間っこが、均等になってるよ。 古墳デザイナーの、演出かな? おもしろいな~。 そういや下の段々も、『円筒埴輪』がびっしり並んでた。『八幡塚古墳』は、3段構造になってんだ。 横からみっと、もっとはっきりわかるど。『墳丘』の長さは、約96メートル。『周溝』まで含めっと、役190メートルもあんだって。 離れたとこからみっと、階段みたいで楽々登れそうだけど、 傾斜があっから、用意にゃあがれないど。 だども、なんで段々になってんだべな? 重ねた土が、くずれないようにしてんのかな? それとも、敵の侵入を防ぐため? あるいは、埴輪さ並べるために、 わざわざだんだん、こしゃったとかw。 ちなみに『八幡塚古墳』を囲む『埴輪』の数は『円筒埴輪』が 約6000本。『人物・動物埴輪』が 百体ぐらいあったみたい。 壊れちまったものや、破片しか残ってない埴輪もあっから、 推測した数だど。 それでも、すごい数だな。 こんだけ用意すんのに、どんだけ日数かかんだべ。 それも全部、手作りだと! は~、やんなっちゃうな。 途中で飽きたり、しなかんだべか。 大事な王を祭るためだから、 飽きることなんて、なかったんかな。 それから、ええと。粘土でいいんかな? 埴輪さ作る材料は、どっから持ってきたんだべな? こないだは川原から、石っこいっぱい持ってきたべ。 こんどは粘土が、大量に必要だ。 古墳って、土掘るだけじゃないんだな。 《参考》 「よみがえる5世紀の謎 ~かみつけの里博物館・常設展示解説書~」 かみつけの里博物館の案内パンフレット************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2015.01.17

コメント(0)

-

【八幡塚古墳】 石っこ、どっから持ってきた?

「葺石」 いよいよ『八幡塚古墳』の中さ入るど。 まずは『内提』を越えて、中側へ。『墳丘』の周囲は、さらに彫り込まれて、深くなってるど。 ここは『内堀』っていうところ。 堀っつうより、広場みたいだな。 広々してるせいだべか? なんか別世界にふみこんじまったみたい。 へんな気分だな。 ず~っと突っ立ってても、しゃ~ないから、 後方部分へ向かう。 ここにゃ階段さあってな。 上さ登れるようになってんだ。 もやもや感を残したまんま、階段さのぼる。 う~ん、のぼり難い。 角度はお城の土塁ほど、急じゃないと思うんだけどな~。 なんか前屈みになっちまうよ。『墳丘』の表面は石が敷き詰めてあった。 これは『葺石(?)』つうんだ。 これのおかげで、古墳全体が灰色にめ~るよ。『八幡塚古墳』の場合。 『葺石』はセメントで固めてあった。 安全の為だべな。 しゃ~ない処置だけど、ちっと残念だな。 いやな。 古墳時代はどんな風に石っこつんでたのか、見たかったんだ。 まさか、古墳時代にセメントはなかんべ? つうと、うんまく積み上げる工夫とか、 あったんじゃないかな? お城の石垣みたいに、地域やこしゃった人によって、 違いつ~か個性が出てたりしたら、面白いよな~。 と、辺りを見回してみたけんど。 う~ん。そこまでは、わがんねや。 そこで『かみつけの里博物館』で買って来た 資料さ、覗いて見た。 お、ちょっと面白い話さめ~っけた♪ まず『八幡塚古墳』に使われた石の数・・・約398000個!『墳丘の表面』や『石棺を覆う石槨(せっかく)』に使われたんだって。 重量にすると約600トンになるらしいど。 すげ~量だな。 いったいどっから運んできたんだべ? 石の大半は、榛名山周辺の川原から集めてきた石らしい って言われてんだって。 ただ、当時の川は、榛名山の大噴火で埋まっちまったんでな。 正確な位置はわかってないんだと。 だどもな。石っこの大きさが揃ってるもんだから、 特定の場所さ決めて、そっからえっちらおっちら。 運んできたことは、間違いないみたいだど。 川原の石って上流と下流じゃ、大きさが違っちゃうもんな。 古墳に使う石は大きさが決まってて、 大きすぎても、重くて使えないし、 小さすぎても、だめなんだと。 石っこにゃこだわりがあったんだべな。 当時は、古墳デザイナーみたいな人がいたんかな? で、あれだめ!これだめ! って、口うるさく石っこの選別、してたんだべか。 そうそう。石っこの並べかたも、書いてあったど。『墳丘』の斜面に並べる場合。 まず、上から下に、一本の筋みたいに並べる。 そしてすこし離して、もう一本並べる。 で、筋と筋の間に、石っこをどんどん並べていく って方法を使ってたんだど。 これだと最初にならべた筋が綺麗にそろって、 浮いた模様みたいにめ~るよ。 へ~。おしゃれだね。 と、思ったら、これは模様じゃなかったみたい。 なんでも、一人で並べる分、とか グループで並べる区画を分けるための、印だったんだと。 だもんでよ~くみっと、 こっちは綺麗に丁寧に並べてあっけど、 隣は雑、って感じで、当時の人々の個性が表れてんだそうだよ。 あ、なんか、お城の石垣づくりと似たとこあんね。 江戸城みたいなおっきな城は、多くの大名が、 こっからここまで、って範囲さきめられて。 石垣さこしゃった、って聞いたど。 へんなとこに共通点さ、あったなw。 って、こじつけかもしんないけんど。 似たとこさめっけるって、 なんか、おもしろいね。《参考》 「よみがえる5世紀の謎 ~かみつけの里博物館・常設展示解説書~」 かみつけの里博物館の案内パンフレット************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2015.01.13

コメント(0)

-

【八幡塚古墳】 埴輪がずらっと、お出迎え

「形象埴輪配置」『八幡塚古墳』にゃちょっと変わったもんがある。『形象埴輪配置』って呼ばれてんだけんどな。 埴輪を並べて、昔の場面を再現してるらしいんだ。 こんな風に、な。 王のような偉い人を中心に、供物を供える人。警備する人などがいんだ。 他にも動物や狩りをする人や、お尻に矢があたった!って感じの猪みたいなやつもいてな。 たのしいな。 もちろん馬もいるど。 これらの埴輪が並んでんのは、『八幡塚古墳の内提』っていわれる部分。『墳丘』に入る前の、土手っこみたいなとこだよ。 わかりやすいように、らくがき地図さ書いてみた。 たぶん上からみっと、こんな感じじゃないかな?『かみつけの里博物館』は、地図の下にあるよ。 今は赤い矢印んとこ、歩いてるんだけど、『形象埴輪配置』はこの辺。青い星の辺りにあんだ。『内提』の幅は1メートルぐらいかな。 上が平らにならしてあっから、埴輪もずらっと並べられるんだ。 すごいね~。古墳さ囲むように埴輪がずらっと並んでるなんて。『兵馬俑』みたいだべ。『兵馬俑』ってのは、昔、中国に泰って国があってな。 そこの始皇帝っつう王様の墓周辺に、並べられたものでな。 兵隊や馬をかたどった、俑ってものなんだ。『俑』ってなんだろ? 埴輪のようなものかな? 調べてみたら、人形(ひとがた)って意味なんだって。 中国じゃ、土や木や陶器で造った人形を 死者と一緒に埋葬する週刊が、あったんだって。 もしかして、『八幡塚古墳の形象埴輪』は、『兵馬俑』の真似したのかな? それとも、日本の文化が、中国へ伝わった結果『兵馬俑』が出来たとか? 日本が先だったら・・・ちょっと、おもしろいことになりそうだな。 にまにまW。 ま、妄想は置いといて。 二つの習慣に、どんな繋がりかあんのかな? それとも、まったく関係ないのかな? どっかに謎解くヒント、ないかな~。 あ、ちなみに『八幡塚古墳の形象埴輪配置』は、 古墳全体に配置されてた訳じゃないみたい。 確認された場所は2カ所だけ。 青い星んとこと紫の星んとこだど。 んで、復元されてっとこは、青い星んとこだけだな。 けんど『かみつけの里博物館』の中に、復元された埴輪さあったから、 そっちで見られるど。 ちょっと、遠くからみたとこ。『八幡塚古墳』の足元に、ずらっと並んだ埴輪たち。 ここに配置した理由も、なんかあんだべな。 どういう意味があんだんべ。 謎だな。《参考》 「よみがえる5世紀の謎 ~かみつけの里博物館・常設展示解説書~」 かみつけの里博物館の案内パンフレット************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2015.01.09

コメント(2)

-

【八幡塚古墳】 でこぼこは、なんのため?

「八幡塚古墳」 んじゃ、早速。『八幡塚古墳』さ行ってみよ。『保渡田古墳群』の真中に位置する古墳でな。 すんごく目立ってんだ~。 古墳っつうと、木や草が生い茂ってたりしてな。 緑っぽいイメージさあっけど。『八幡塚古墳』は、茶色いど。 これは昔の状態を、復元してっからなんだ。 石で埋められた表面。 古墳のふちさ並んだ埴輪。 今までみたことない古墳だよ~。 もっと近くてみたいな。 どんどん近付いていくと、車道に出た。 こりゃ、ちょっと注意さ必要だね。 目の前の古墳に気~とられて、ひょいっと突っ切ったら、 車にひかれちゃうど。 焦って駆け込まないようになw。 車道さ渡ると、目の前に古墳!と思いきや。 ん~? なんか、地面にでこぼこが? 古墳を前に、でっけ~溝があるど。 この溝。『周溝』っつってな。 古墳の周囲を取り囲んでる堤みたいなもんなんだ。 お城でいうと、外堀みたいなもんだべか? と、ずっと思ってたんだけど。 実物をみる機会がなくって、違いさわかんなかったんだけど。 実際にみっと、全然違うもんだな。 幅も規模も、お城の掘と見劣りしない大きさだけど。 深さがちがうね。 それに、縁んとこ。 土塁のような険しさがないかな? きっとお城の掘とは、役割がちがうんだね。 古墳、っつうと真ん中の山みたいな部分、『憤丘』っつうんだけんどな。 ここしか残ってない古墳が、多いみたいだね。 とくに、発掘調査もされてない古墳だと、 完全に土で埋まっちゃってたりしてな。『周溝』があるってことさえ、わかんないもんも、多いんだ。 だども『周溝』は、どの古墳にもあんだよ。 ま~るい『円墳』なら、ま~るい『周溝』。 四角い『方墳』なら、 四角い『周溝』。 瓢箪みたいな『前方後円墳』なら? ん~これは銅鐸(どうたく)形とでも、いうんかな。 釣鐘みたいな形なんだ。 そんじゃ、『八幡塚古墳の周溝』さ登ってみよう。 実際は一番外側に『外周溝』っつう細い溝があるらしいんだけど。 気がつかなかったな。 周囲さ囲む散歩道があったんだけど。 そこが『外周溝』の跡みたい。 あんまし深い溝じゃなかったみたいだな。『外周溝』の次は『外堤』。 これは、土手っこみたいなもん。 角も斜面もぎしっと図ったような、角形してる。 傾斜もきつい。 見学者用に階段さ、こしゃってあったけど。 古墳時代の人は、どうやって出入りしてたんだべな? それとも、完成後は、出入りなんかしなかったのかな。 登ってみっと、 お、『外堤』の縁っこに、なんか細いもんが並んでる。 これは『円筒埴輪』っつってな。 竹をぶっとくしたような形の、埴輪なんだ。 大きさや形は、地域によってちょこっとずつ違うらしいんだけど。 古墳の埴輪っつうと、 この長い柱のような、木の幹のような埴輪が有名だから、 博物館とかで、みたことあんじゃないかな。 そして、こんなのも。 『盾持人埴輪』っていうんだど。 盾を持った人の埴輪、ってことだな。 前面の四角くめ~るとこが、盾なんだって。 これも『外堤』に、並んでたらしいど。 赤く塗られてんのは、なんか意味があんだべか? 埴輪の研究も、昔と違って進んで来てんだな。 今じゃ、いろんな形さあって、 色までわかってきてんだもんな。 お、向こうの堤にも、なんかずらっと並んでるど。 なんだべな? ・・・と。 長くなってきたんで、次回に続くど。************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2015.01.04

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1