2015年11月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【さきたま古墳群】 棺もいろいろ

「粘土槨と礫槨」 今回は、『稲荷山古墳の後円部』のお話。 上は平らな、広場になってたよ。 ちょこっと下さ覗いてみっと、 おお~。人があんなに、ちっこい。 米粒みたいだな。 この辺の高さは、約11.7メートルあるそうな。『さきたま古墳群』の中じゃ、『丸墓古墳』『二子山古墳』に続いて 第3位の高さなんだと。 マンションでいうと、四階の天井よりちょい低いぐらいだべか? そりゃ、高いな~。 ちなみに、頂上の広場にゃ、こんなのがある。 これは『粘土槨(ねんどかく)』。 素掘りの竪穴でな。 穴の周辺を、粘土で固めたもんなんだ。 大きさは 東西6.5メートル 最大幅は 1.9メートル あんだ。 ここに『武人を治めた棺』と『副葬品』を並べて、埋葬したんだと。 お!んじゃ~、ここが『金錯銘鉄剣』が、でたとこけ? と、思ったら、も一個穴ぼこが、あったよ。 さっきの『粘土槨』は『後円部分の南あたり』にあったんだけど。 その横。西のほうに、横たわってた。 これは『礫槨(れきかく)』っつってな。 舟形に掘った竪穴の側面に、 河原石をはっつけたり、並べたりしたもんなんだ。 大きさは 全長5.7メートル 最大幅は 1.2メートル あるらしいど。 ここに『棺』と『副葬品』を並べて、埋葬したんだな。 解説板も、あったど。 こんな風に、入ってたんだね。『金錯銘鉄剣』がめっかったのは、 こっちの『礫槨』のほうなんだって。 実は『粘土槨』のほうは、盗掘にあっててな。 荒らされて、『副葬品』もほとんど取られちゃったんだけど。『礫槨』のほうは、未盗掘でな。 埋められたまんまの、状態だったんだ。 だから、解説板に乗ってるように、『副葬品』の種類や、どこになにが置いてあったかまで、わかったんだな。 ただし『棺』は別。 『棺』と『遺体』はすでに腐っちゃって、無くなってたらしいど。 でもな。『礫槨』のほうに残った痕跡から、 約3.7メートルの『割竹形木棺』か『舟形木棺』だったんじゃないか、って言われてんだって。 そういや『将軍山古墳の棺』も、木棺だったんだって?『群馬県の保渡田古墳群』じゃ、 遺体は石をくりぬいた石棺だったけど。『さきたま古墳群』じゃ、 木でこしゃった木棺が主流だったんかな。 全部の古墳が、発掘されたわけじゃないから、 全部が木棺かどうか、わかんないけんど。 棺も古墳群によって、違いが出てんだな。 おもしろいね。《参考》 埼玉県立 さきたま史跡の博物館 見学のしおり ガイドブック さきたま (将軍山古墳展示館で購入)【送料無料】 鉄剣銘一一五文字の謎に迫る・埼玉古墳群 シリーズ「遺跡を学ぶ」 / 高橋一夫(194...価格:1,620円(税込、送料込)*********************************************************************** 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村 ************************************************************************

2015.11.30

コメント(0)

-

【さきたま古墳群】 稲荷山古墳の段差

「稲荷山古墳の段差」 今回は『稲荷山古墳』の、前方部分さいくど。 その前に。一端、降りなきゃなんないみたいだな。 緩やかな坂道にめ~るけど、この角度。結構足にくる。 っつうか、地面がすべりやすくてな。 踏ん張りが、効かないよ。 沢山の見学者さんが、通るかんな。 地面さ、踏み固められちまってんだな。 そろそろと。転げないように注意して。 ゆっくりと進む。 なんだか山登りしてるみたいな気分になっちまったな。 古墳の上なんだけどなぁ。 お、左側に、『造出し』がめ~るよ。 なんだか、魚のひれみたいだね。 この辺が、一番低いとこだったかな。 ここまでくれば、もう転げる心配はないな。 と、ほっと一息。 と思いきや。 目の前に現れたのは、急な階段。 近くでみっと、すごい角度だね。 まさか、90度はないと思うけど。 気分はもう、ロッククライミング、だよ。 登ってる間は、ず~っと。 太ももあげ運動してるみたい、だったし。 ひざっ小僧は、胸にくっつきそうだったよ。 坂の角度だけじゃなくて、階段の段差も、急だったんだな。 あ~。里山歩き用の靴さ履いて来て、よかった~。 靴底が厚くて重いんだけど。 登山なんかにも使える、地面さ食い込む靴なんだ。 あとは横たわった木に、足さ引っ掛けなければ、 大丈夫。 おっこったり、しないど。 だども、登ってる間は、景色さ見てる余裕さなかったな。 危なくて。 で、やっとこさっとこ登りきって。 振り返ってみると、 おお~。なんか感動だな~。 一仕事終わった~、って達成感が湧き上がってきたよ。 いや、まだこっからが、大事なとこなんだけどな。 だども、このアップダウンは、ほんとに古墳?って 疑いたくなっちゃうね。 スケールも、でっかい。 向こうに移ってる人なんか、古墳に埋もれそうにめ~るよ。 古墳時代の人は、このでこぼこを、 1からこしゃっていったんだよな~。 まったく。なんてもんを、こしゃってくれたんだ! 当時の土木技術は、どんだけ高かったんだ! な~んて、感動に浸れたのも、ここまで登って来たから。 やっぱし、実際に体験してみないとな。 このでこぼこ感のすごさは、実感できないな。 これはぜひ一度。体験しといたほうがいいど~。《参考》 埼玉県立 さきたま史跡の博物館 見学のしおり ガイドブック さきたま (将軍山古墳展示館で購入)*********************************************************************** 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村 ************************************************************************

2015.11.24

コメント(0)

-

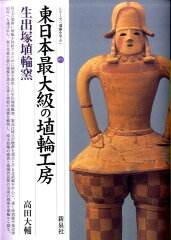

【さきたま古墳群と生出塚埴輪窯跡】 埼玉県と千葉県

「埼玉県と千葉県」 こないだ紹介した『生出塚埴輪窯跡』。 ここで作られた埴輪が使われた古墳は、『さきたま古墳群』だけじゃないんだよ。 どうやら『荒川』と『元荒川』の流域沿いに広がって、 東京湾沿岸の古墳まで、広がってたらしいんだ。 『山倉一号墳』。 お、これは千葉県だ。 なんでも『生出塚埴輪窯』からじゃ、 80キロも離れてんだって。 遠いな~。 なんでこんなとこから、でてきたんだべな? そうそう、千葉県といえば。『さきたま古墳群の将軍山古墳』も、 千葉県と繋がりさ、あったっけ。 あそこの『石室』に使われてた大きな岩は、 千葉県の石なんだと。 『房州石』っつってな。 千葉県の鋸山周辺の海岸で取れるんだって。 埼玉県の埴輪が、千葉県さいって。 千葉県の岩が、埼玉県さきた。 これって、なんか意味があんのかな? もしかして、交易みたいのがあったんかな?「うちの埴輪とそっちの岩、交換しょう」 な~んて、会話さ、あったんかな? だとしたら、何個ぐらいの埴輪と交換したんだべな? もうひとつ。『さきたま古墳群』と『千葉県』の繋がり、というと。『さきたま古墳群』近くに住んでた人たちは、 千葉県からやってきたんじゃないか、って説があんだって。『さきたま古墳群』をよく調べてみっと。『稲荷山古墳』と『二子山古墳』、『鉄砲山古墳』は 大阪府堺市にある、 日本最大の古墳『大山(だいせん)古墳』に 似てんだって。 んでな。『将軍山古墳』と『中の山古墳』は 千葉県富津市にある『内裏塚古墳群』の『古塚古墳』『三条塚古墳』『稲荷山古墳』と 似てんだって。 だもんで、それぞれが築かれた時代に、 大阪府や千葉県あたりの権力者から 影響を受けるような出来事が、あったんじゃないか? って話が、あるみたいだど。 まだまだ、研究途中の部分もあるらしいんだけど。 そったらことまで、わかってきたんだね。 古墳研究も、進んでんだなぁ。 埼玉県と千葉県かぁ。 どんなつながりが、あったんだべな。 う~ん。また知りたいことが、増えちゃったど。 困ったな~。だども、楽しみだねw。《参考》 【楽天ブックスならいつでも送料無料】東日本最大級の埴輪工房・生出塚埴輪窯 [ 高田大輔 ]価格:1,620円(税込、送料込)******************************************************** 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村 *********************************************************

2015.11.20

コメント(0)

-

【さきたま古墳群と生出塚埴輪窯跡】 埴輪はどっからやってきた?

「生出塚埴輪窯跡」『さきたま古墳群』の東のほうに、 鴻巣市っつう場所があんだけどな。 そんなかの『生出』ってとこに『生出塚古墳群』ってのがあったんだと。 今は住宅地になっちまったらしいんだけんど、 ここに重要な遺跡があったんだよ。『生出塚埴輪窯』っつってな。 埴輪を焼くための窯があったんだ。 その数 約40基。 粘土を貯蔵する場所や、住居。 埴輪を加工する工房も、めっかった。 東日本じゃ、最大級の窯跡なんだと。『生出塚古墳群』のほうは、北にある『新屋敷古墳群』と合わせて、 一つの古墳群だったって言われててな。『新屋敷古墳群』にゃ 約77基『生出塚古墳群』じゃ 18基 の古墳が、確認されててな。『前方後円墳』らしいものや『帆立貝形前方後円墳』が いくつかあったらしいけど。 ほとんどが『小規模の円墳』だったらしいど。 それでも、すごい数だな。 全部残ってたら・・・どんな景色に、なってたんだろな? 実はこの『生出塚古墳群と埴輪窯跡』は『さきたま古墳群』と、大きな関わりがあったんだ。 実はここの窯でこしゃった埴輪が、『さきたま古墳群』を飾ってたんだ。 今んとこ確認されてんのは、『二子山古墳』『鉄砲山古墳』『将軍山古墳』『愛宕山古墳』『瓦塚古墳』『奥の山古墳』 それと『天祥寺裏にある古墳跡』の7つ。 埴輪の形の特徴とか、表面をならしたハケメの跡とか。『生出塚埴輪窯』でこしゃった、って特徴が、 一致してるらしいど。 考えてみれば。 埴輪はそこらへんに、転がってるもんじゃないもんな。 粘土さ捏ねて、形さこしゃって。 乾燥させて、窯で焼く。 それも、10個や20個なんてもんじゃなく、 100個とか200個って単位の数が、必要になる。 どっかに巨大な工房がなくっちゃ、まかなえないよな。 そんな施設が『鴻巣市の生出』にあった。『生出』の周辺は、埴輪専門の芸術村だったんだべか?『さきたま古墳群』を飾った、埴輪たちの工房。 どんなとこだったんだべな。 今『生出塚埴輪窯』は、無くなっちまったんだけど。 発掘された埴輪たちは、『鴻巣市文化センター(クレア こうのす)』 の歴史民俗資料コーナーで、見れるんだって。 入場は無料だど。『さきたま古墳群』と『生出塚埴輪窯』跡。 一緒に並べて学んでみっと、もっと面白いことが わかってくっかもしんないな。 また、楽しみが、増えちゃったw。《参考》 【楽天ブックスならいつでも送料無料】東日本最大級の埴輪工房・生出塚埴輪窯 [ 高田大輔 ]価格:1,620円(税込、送料込)******************************************************** 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村 *********************************************************

2015.11.13

コメント(0)

-

【さきたま古墳群】 稲荷山古墳さ 登ってみたど。

「稲荷山古墳の上」 さっそく『稲荷山古墳』さ登るど~! こったら階段さ、登ってくんだ。 ちっと、急すぎないけ? 写真じゃわかりにくいけんど。 ここ、結構、斜面が急なんだよ。 途中で一休みできそうなとこ、あっから、 登れるかな~? と、しばらく遠くから眺めていたら、 後から来た人たちが、どんどん登ってく。 同じぐらいの歳の人も、軽々と登ってく。 もしかして、見かけより登りやすいんけ? と、おそるおそる、登り始めた。 が、やっぱし、きつい階段でした。 皆、なんですいすい、登れんだ~? 鍛えてんの? おばさんが、体力不足なだけ? ちょっと、くやしい。 なんてぶつくさ言ってるうちに、上までついた。 振り返ると、 ふえ~。おっかね~。 よく登ってこれたな~。 っつうか、帰りどうしよ? 降りれるかな? まあいいや。せっかくきたんだし。 古墳の上さ楽しもう。 ええと。階段の上は、『前方部分』だな。 思ってたより、開けてるど。 あ、だども、すぐ向こう。『後円部分』に近いとこは、坂道になってんね。 むむう。こっちも傾斜が急だけど。 大事かな? 転げちゃったり、しないべか? 心配だな~。 しかし、なんで古墳の上、っつうのは、落ち着かないんだべ? これがお城の土塁なら、るんるんで 端から端まで、歩き倒しちゃうとこなのに。 古墳ってなると、どきどきしちゃって、歩きにくい。『稲荷山古墳』ぐらい大きいと、古墳の上も広いから、 縁さいかなきゃ、落ちないはずなんだけど。 誰か下から、引っ張ってんべ? って錯覚しちゃうほど、足がすくんじゃう。 ま、古墳っつうのは、王様の墓なんだし。 土塁と違って、元々上さ歩くように、出来てないはず。 歩きにくいのは、当り前か。 それとも、 王の頭(墓)を踏んづけるなんて、けしからん! って、怒ってるんじゃ~あんめな? ふえ~。ごめんなさい~。 でも、ちょこっとだけ、登らせとこれね。 だって『稲荷山古墳』の上からしか、見えないもんがあんだもの。 どんなもんか、っつうと、まずはこれ。『丸墓山古墳』だど。『稲荷山古墳』の西側にあんだ。 おお、すげ~近い。 だども、真ん丸じゃ~ないんだね。 ちょっと細長い感じだよ。 そして、『稲荷山古墳』の南の方にゃ、これ。『二子山古墳』だど。 ちっと林ん中に隠れちゃって、見づらいけんど。 実際はもちっとよく、め~るよ。 さすがに距離さあっから、ちっこくめ~るけど、 貫禄は伝わってくるよ。 そして最後は、東側。『将軍山古墳』だど~。 うわ~、まるで、航空写真みたい。 こんな景色、想像してなかったよ。 びっくりだべ~! 古墳の段差が、はっきりわかるね。 そして段差んどこに据えられた埴輪まで、 くっきりめ~る! ・・・でも、あの埴輪、工事現場の三角コーンみたいだなぁ。 そうそう。『将軍山古墳の埴輪』といえば、ちょっと面白い話さ聞いたよ。 で、その話さ書こうかな、と思ってたんだけどな。 なんだか、ブログが長くなってきちゃったんで、 今日はここまで。 次のブログまでに、話さ、まとめとくかんね。 《参考》 埼玉県立 さきたま史跡の博物館 見学のしおり ガイドブック さきたま (将軍山古墳展示館で購入)******************************************************** 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村 *********************************************************

2015.11.08

コメント(0)

-

【さきたま古墳群】 稲荷山古墳と風土記の丘計画

「稲荷山古墳」 とうとう『稲荷山古墳』さ、ついたど~!『稲荷山古墳』は 全長 約120メートル 後円部の高さ 約11.7メートル 前方部の高さ 約10.7メートルぐらいあった『前方後円墳』なんだ。『さきたま古墳群』の中じゃ、2番目にでっかい古墳でな。 あの国宝『金錯銘鉄剣』が出土した場所なんだ。 でこれが『稲荷山古墳』だど。 これは『前方部分』だな。 これだけみっと、なんだか古墳にゃめ~ないな。 どっか外国の遺跡みたい。 南米のほう、ペルーあたりに、こんなのなかったっけ? お、段々が残ってる。 そして墳丘の前にゃ、『内堀』が! これ、幅どんだけあんだんべ?『二子山古墳』とこの堀と、いい勝負してんね。 ふえ~! すんごいの、残ってたね~。すごいや~。 見惚れちゃったよ。 ところが、これ。ほとんどが復元されたものなんだって。 とくに『稲荷山古墳の前方部分』はな。 昭和12年に土っこ取られて、なくなっちゃってたんだと。 たぶんこの辺の水田さこしゃったり、建物さこしゃるときに 使われちゃったんだべな。 パンフレットに、土っことられちゃった『稲荷山古墳』の写真が のってんだけど。 まるで『円墳』みたいだよ。 このころはまだ、『金錯銘鉄剣』も発見されてなかったし、 古墳を残すって考えも、なかったらしいから、 ばんばん壊しちゃったんだね。 もったいない。 だども、それじゃいけない! って思った人もいてな。 古墳や遺跡さ守るべ! って始まったのが、『風土記の丘計画』だど。 昭和38年ごろ、文化庁がはじめた計画でな。 古墳や城跡など、 歴史的遺構や建築物の保護や保存を目的にした、 博物館や公園のことなんだ。 国の仕業かぁ。 それであちこちに『風土記の丘』って公園を、みかけんだね。 ちなみに『さきたま風土記の丘』は、全国で2番目に出来た 風土記公園なんだと。 んで、だんだんと、古墳の整備や調査さ進めてな。 今じゃりっぱな『さきたま古墳公園(さきたま古墳群)』さなった って、わけらしいど。 ちなみに栃木県にゃ、風土記の丘が2つある。 一つは下野市の『しもつけ風土記の丘』 ここは『甲塚古墳』や『国分寺跡』があっとこだな。 ほかにも『琵琶塚古墳』や『摩利支天塚古墳』など、 古墳がいっぱいある地域だど。 も一個は、那珂川町と大田原町にまたがる『なす風土記の丘』。 ここは『侍塚古墳』や『那須官衙史跡』があっとこ。 おや? どれも古墳関係の施設だね? これって偶然かな? だども古墳って、実物みただけじゃよくわかんないし、 発掘品も多いから、解説してくれる博物館や資料館があるって、 うれしいね。 おっと、話が『さきたま古墳群』からずれちまったな。 長くなってきたし、今回はここまでにすんべ。《参考》 埼玉県立 さきたま史跡の博物館 見学のしおり ガイドブック さきたま (将軍山古墳展示館で購入)[郷土誌 : 静岡以外]【太田書店】稲荷山古墳と埼玉古墳群 / 斎藤忠 大塚初重【中古】【中古本...*********************************************************************** 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村 ************************************************************************

2015.11.03

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1