2015年05月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

【菅谷城】 西ノ廓

「西ノ廓」『菅谷城』の最後は、『西ノ廓』さいくど。『橋のかかった堀』さ渡れば、そこが『西ノ廓』なんだ。 お、結構広いな。『西ノ廓』は 東西約130メートル。 南北約70メートルの、長方形さしてんだって。 うん。四角にめ~るね。 奥はどんなふうになってんかな? 興味深々。だども、まずはこっちさ見て見よう。 これは『橋のかかった堀』と『二ノ廓の掘』が、ぶつかったとこだど。 写真の左から伸びてる堀が、『橋さかかった堀』だな。 みごとにT字になってるよ。 おんもしれ~。 あれ? こっち側って、『土塁』さないんだな。 おかげで堀っこ、よく観察できるけど、 なんでここだけ、ないんだべ? こっから敵が『堀底』さ通って、侵入できちゃうど。 ま、橋んとこからは、崖が急で登れないし。『二ノ廓の掘』の先は・・・『馬出』だ! んじゃ、だいじか~。 西のほうは、どうなってんかな? こっちも『広くて深い堀』が、続いてるど。 『未整備の掘跡』も、いいな。 陸地のほうは、どうかな? なが~い! 先がめ~ないよ~。 道もないんだけんど、この先、進んでいいんかな? しばらく進んでみたんだけんど。 ちょっと時間切れ。 博物館さ行かなくちゃなんないし、ちと疲れちゃったんで、 途中で引き返してきちまったよ。 ところが、この先に、みどころがあったらしいんだ。 先に進むと『土塁』があってな。 そこに『大手門跡』って言われる『虎口』があったんだって。 それはちょっと、見たかったな~。 だども、なんでこったら端っこに、『大手門』があんだべな? 公園の入口にもなってる『搦手門』のほうが、 入りやすくて、城の正面みたいに思えるんだけんどなぁ。 だども、ちゃんと理由はあった。 どうやら『菅谷城』の西側にゃ、『鎌倉街道』があったらしいんだ。『鎌倉街道』っつうのは、鎌倉時代に使われていた古い道でな。 幕府のある鎌倉と、各地を結ぶ道路網だったんだと。 埼玉県の場合。『上道』と呼ばれる道が通っててな。『菅谷城』の西側を南から北さ向かって、 通過してたらしいんだ。 だもんで、『西ノ廓』にある『虎口』が『大手門跡』だって言われるように、なったんだと。 だどもな。ちょこっとネットで調べてみたら。『鎌倉街道・上道』のルートは、『菅谷城』の東側さ通ってた、って説もあるみたいだど。 これだと『西の虎口』とは、逆方向になっちゃうな。 どういうこと? どうやら『菅谷城』のあたりの『鎌倉街道ルート』は、 まだよく、わかってないらしいんだ。 古い道だと、開発でなくなっちまったりするかんな。 特定が、難しいんだべな。 もしかしたら、途中で二又に別れて、2つのルートがあった、 ってことは、ないかな? これからの研究に、期待だな。 橋のある方向さ、振り返ってみると。 なが~い郭。橋がめ~ないよ。 こんだけ距離さあったら、敵の気力もなえそうだな。 それに『正てん門』の仕掛けや、『蔀土塁』の位置さみっと、『西ノ廓』から侵入してきた敵を想定して、 仕掛けられてるような気がするど。 ってことは。『鎌倉街道』の位置が『菅谷城』の東側にあったとしても、『西の虎口』が『大手門』だった可能性は、十分あるな。 うむうむ。『菅谷城』。謎が多くて、い~あんべ~だな。 完璧すぎちゃ、想像する楽しみがなくなっちゃうもんな。 歩きながら、あ~でもない、こ~でもない、と 空想すんのが、楽しいんだよ。 と、いうことで、地面さみながら戻ってきたら、 こんなもん、めっけた。 似たような石っこを、『本丸』でも見たよ。 これは『道しるべ』なんだと。 よ~くみっと、石の表面に文字さ書いてあってな。 こっちさいくと『本丸』、とか。 あっちさいくと『西ノ廓』とか、 どっちの道さいけばいいのか、案内してくれてんだ。 だども、この石。人の頭ぐらいの小さなものでな。 道端に転がってるもんだから、誰も気がつかないみたい。 味のある石っこなのにな。 城内にゃいくつかあるそうだから、見っけとこれね。 ということで。今回の『菅谷城』散策は、これでお終い。 この後は博物館さよって、帰りました。 おもしろそうなパンフレットを、たくさんもらっちゃいました。 とっても満足。たのしい、散策でした。 もっと栃木県に近かったら、ちょくちょく行けたのになぁ。『菅谷城』、お気にいりの城跡になりました。《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************

2015.05.29

コメント(0)

-

【菅谷城】 もう一つの虎口。使い方は?

『虎口』 こないだの『堀跡』。 みればみるほど、不思議だな。 なんか、滝の跡みたいにもめ~るよW。 公園化された城跡にゃ、 時々滝がくっつけられっちまうこと、あっけど。 これは、違うよね? でもな。上から水さ流したら、さぞ絶景になんべな~。 戦国時代の武将も滝、好きだったんかな? と、とんちんかんな物思いにふけりながら、じっとみてたらな。 不思議な場所さ、めっけたよ。 橋の上から見上げっと、ちょうど正面に当っとこにな。 ちっこい平地があるよ。 なんだべな? 釣でもすんのかな? ん~。ちょっと真面目に考えよう。 戦国時代。何度も戦の中心地になった、ばりばり現役の城で、 釣はやんないだろね~W。 やっぱし、あれだべ。『狙撃用の横矢』、って見るほうが、自然だべ。 まさか、自然に平らさなったってことは、ないべな。 ってことは。 どっかに『ちっこい平地』さ通じる道が、あるはず。 だども、こっからじゃ道みたいなもんは、め~ないど。 まさか、堀の底から這い上がるんかな。 おっ!橋の下はグイッとえぐったように。急激に深くなってっと! こりゃ、登れないな。 どこだろう・・・気になって先さ進めないど。 違う場所から見てみんべ。 と、橋の上さうろうろしてたら、 あ、なんか『平地』のむこうに、隙間がめ~た。 そういえば。『蔀土塁』さあったとこから、橋の方向さ見たときにな。『土塁の一部』に切れ目さめ~たんだよな。 もしかして、あれが通じてんのかな? 戻ってみんべ。 これこれ。な。切れ目さなってんべ。 覗いてみんべ~。 おお~。なんだい、こりゃ~! 橋の下んとこだけ、なんであんなにえぐれてんの? ほんとに滝壺みたいだよ。 て、肝心の『平地』は、写真の右んとこにあった。 ちょっとわかりにくいんだけんど。 人が立って、弓さ引くぐらいの広さは十分あったど。 ただな。 この場所って、橋の真正面なんだよな。 で、遮るもんが、ない。 こっちの矢が届くのは、いいけんど。 向こうから反撃された場合、身を守るとこが、ないど。 そんじゃ、『横矢』にゃ使えないんかなぁ。 じゃ、なんのための『平地』なの? わざわざ残してあんだから、理由さあんだべな。 やっぱし、上から水さ流して、滝にする? あ、でも、これ。ちょっと使えそう。 たとえば。 敵が『堀底』さ伝って、侵入してきた場合。 上に水さ貯めといて、堰さきれば、いっきに押し流せるど。 縄張り図でみっと、『縦長の堀』は上で『外堀』と繋がってっかんな。『外堀』に水さ貯めといて、いざとなったら、下へ流せばいいんだよ。 問題は、どうやって『外堀』に水さ貯めるか、だな。 ん~。アイデア、つきた・・・。 資料によると、ここは『虎口跡』ってみとめられてるみたいだから、 公園化するときに、つけたされた道ではないみたいだべ。 お! 発掘調査によると、 こっから『堀底を通る石敷の道』が、めっかってんだって。 おかげでな。『菅谷城』は『比企地域の石を持つ城』のひとつとして、 注目されてんだって。 埼玉県も『石垣』さ、少ない地域に入るのかぁ。 こりゃ、貴重だな。 できれば実物、みたかったなぁ。 『下さ降りる道』、かぁ。 すると、ここは『堀の向こう側』さ行く『虎口』じゃなくって、『堀の下』へ侵攻するための『虎口』だったのかな? 水じゃなくて、兵を雪崩れこませて、やっつけるのか。 橋の下は深いくぼみになってっから、容易にゃ登れないし、 くぼみに突っかかった敵を、上からえいっ!と突っつく。 なんて、戦法も使えそうだど。 おそるべし!『菅谷城』。 城の仕掛けは『二ノ廓の馬出』だけじゃ、なかったんだな。 築城者、誰だったんだろう。 よくこったらもん、考えついたよね。 すごいな~。 ちなみに『比企地域の石を持つ城』は『杉山城』『腰越城』『小倉城』『青山城』のことだって。 どの城もまだ、行ったことないんだけんど。 どんな『石』があんだべな。 やっぱし『石垣』? みてみたいねw《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)【楽天ブックスならいつでも送料無料】関東の名城を歩く(南関東編(埼玉・千葉・東京・神) [ ...価格:2,484円(税込、送料込)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************

2015.05.24

コメント(0)

-

【菅谷城】 堀かな? 崖かな?

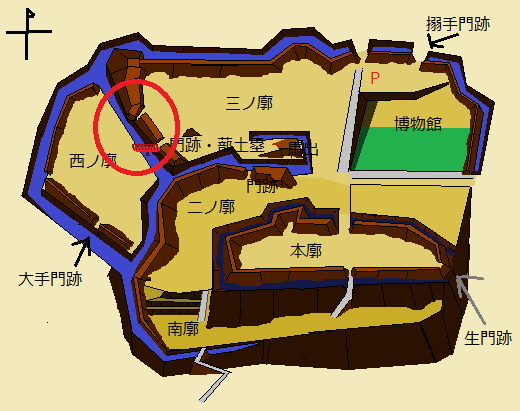

「正てん門と堀」 今回は『菅谷城』の西さ行ってみる。 らくがき地図でみっと、この辺。赤い丸んとこだな。『正てん門の跡』が、あっとこだど。 あ、『正てん門』の『てん』は、 土へんに占うっていう字さ、書くんだけんど。 家のパソコンじゃ、変換できなかったんで、ひらがなになってんど。 ここにゃ、再現された橋があってな。『菅谷城』の、みどころポイントになってんだ。 んじゃ、いってみんべ。 この辺が、『正てん門』さあったとこだべか? 写真じゃ切れちまってっけど、左右にゃ『土塁』さあったよ。 ただ『本丸』や『二ノ廓』の『土塁』と比べっちゃうと、 ちっと低いかな? たぶん、問題ないんだろうけど・・・ 防御できるんかな~、と不安になるなぁ。 だども、そんな心配は無用だったみたいだど。 写真は橋の上から、『本丸・二ノ廓の方向』さみたとこ。 下は『深い堀』に、なってるど~! 橋の高さはどんぐらい、あんだろな? かる~く、3メートルはあったんじゃないかな~。 こりゃ、落ちたら大けがすんど。 正面にめ~るのは『二ノ廓の土塁』だな。『堀』は『土塁』にぶつかって、左右に分かれてるみたいだど。 幅も結構あんね。2~3メートル、ってとこかな。『本丸の掘り』より、かっこいい~! んじゃ、反対側はどんなかな。 やっぱし、『深い堀』なんかな。 どきどき、だねw。 ゆっくり振り返ると あれ? 崖? 反対側を確認してみた。 あっちはちゃんと『堀』になってるね。 だども、こっちは崖だ。 一応、溝みたいなもんがあっけど・・・これも『堀』? 落ち着いて、よく見てみんべ。 うん。溝は人の手で掘ったもんだべな。 自然のもんじゃ、ないど。 それによくよくみっと、溝の底がだんだんになってるべ。 これは、もしや『畝』ってやつだべか?『畝』ってのは『堀の底』に作られた、仕掛けのことでな。『堀の中』を移動できないように、土手で仕切った仕掛けのことだど。 でもこれは、仕切りじゃなくてだんだんだから、『畝』っていわないんかな? おもしろい堀だな~。『上さ登る堀』なんて、初めてみたな~。 ん? 初めて・・じゃないかな? そういえば『竪堀』ってのが、あったね。『竪堀』は山の斜面を分断して、横伝いに侵入できなくする仕掛け。 よくよくみると、この辺も山のような斜面になってるど。 そうか『竪堀』だ、と思ってみれば、変じゃないや。 地形をうんまく利用した、『堀』だね。 いいね~。これ。 しばらく、みてよっと。見飽きないよ。《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************

2015.05.19

コメント(2)

-

【菅谷城】 しとみ ってなに?

「三ノ廓と蔀土塁」 では。『馬出』の横を見ながら、『三ノ廓』に行ってみよ。『三ノ廓』は 東西 約260メートル 南北 約130メートル 長方形さしてんだと。 でかいな~。 一応、散歩道があんだけど、なんか歩きにくい。 確かに『二ノ廓』や『本丸』周辺よりも、 でこぼこしてるんだけど、それだけじゃないようだど。 なんだか、斜めになってるような? 気の所為だべか?『三ノ廓』は『菅谷城』じゃ、一番高い場所に位置してるかんな。 下の『二ノ廓』のほうへ、引っ張られてんだべか? えっちらおっちら、進んでいくと。 奥に見えるのは、『二ノ廓の土塁』だな。 離れてるせいかな? こっち側からみっと、ちっさくめ~るよ。 反対側さみっと、あっちにも『土塁』がめ~た。『外側を囲む土塁』だな。『三ノ廓』は木が多くてな。 林になってるもんだから、よく見えないんだけんど。 どうやら途切れることもなく、『左右の土塁』は奥まで続いてるようだよ。 ん? なんだべな? 廓の真ん中に、小さい山があるど。 これは『蔀土塁』っつうんだって。『蔀(しとみ)』ってのは、昔の家にあった、引き上げ式の窓みたいなやつだよね。 今はお寺さいくと、見れるけど。 あんまし馴染みさないかんな。『蔀土塁』っつわれても、なんだかわかんないな。 案内版によると、なにやら大切なものを見えないように、 隠すためのもんなんだとか。 大事なもの、っつったら・・・『本丸』だべな。 こっから、『本丸』め~るんかな? 辺りさ見渡すと、うっすらとだけんど『蔀土塁』の裏に続く道があった。 で、行ってみたんだけんど。『本丸』、め~たよ! わかりにくいけんど、 奥のほうにめ~る黄緑色んとこが『本丸』だっぺ。 実際にみっと、もっと感激すんど! だって『本丸全体』がめ~るんだかんな。 背のびさしたら、『本丸の内側』も、め~た・・・ような気がするw。 おすすめの景色だど。 ぜひ、みとこれね。 そうか、これがめ~ないように『蔀土塁』さこしゃったんだな~。 だって、敵が攻め込んできたときに、『本丸の内側』がめ~たら、まずいもんな。 守備側の作戦が、丸見えだど。 なるほどな~。よく考えたもんだ~。 と、感動しちゃったんだけど。 ほんとは『本丸』さ隠すためのもんじゃ、ないんだと。『西ノ廓』から『三ノ廓』の内部を見せないように こしゃったもんなんだと。 案内板。ここにちゃんと書いてあったのに、 なんで、間違ったんだ? 確か、さっき読んだよね? ま、まあ、いっか。 最後にゃちゃんと、理由さわかったし。 絶景ポイント、めっけたし。 勘違いも、いいもんだな。《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************

2015.05.14

コメント(0)

-

【菅谷城】 東側にも、なんかあるど

「廓と建物と模型」『二ノ廓』を通って、『馬出』んとこまで戻ってきたど。 やっぱし、みればみるほど、不思議な形さした『馬出』だなぁ。 おもしろいね。 『菅谷城攻略』も、もうちっと。 あとは、奥に伸びた『三ノ郭』を残すだけ。 と、思ったら、ここんとこ、紹介してなかったよ。 ここんとこ、だど。『菅谷城の東側』にあたるとこだな。 んじゃ、いってみよっか。 まずはここ。『本丸』に近い、広場になってっとこ。 写真の奥に移ってるのは、『本丸の土塁』だど。 外側からみっと、形がきれいに整ってるね。 手前にゃ低木が植えてあって、散歩道と分けてあっけど、 どうやらこの広場。昔は、隣とくっついててな。『二の廓の一部』だったみたいだど。 今は芝生が植わってて、 子供っこらの、いい遊び場になってるみたいだなw。 こんときも、人がいたもんだから、 あんまし、じろじろみれなかったんだけんど。 写真の右側のほう。『廓の東側』にも、『土塁』があったみたいだど。 でな。こんときは、知らなかったんだけんど。 この廓の東側には、『虎口』があったんだって。 ほほう。こっちからも、外にでられたんだ。 でも、『生門跡』からみた東側の地形は、 深い谷間だったんだよね。『二ノ廓、東側の虎口』付近は、どんな地形さなってたんだろ? やっぱし、崖かな? それとも、角度がぐっと上がって、 段差さ無くなってたんかな? うわ~、見とけばよかった~。くやし~。 で、散歩道さ挟んで、向かいっかわにも、 芝生の広がる場所がある。 奥にめ~るのは、『埼玉県立嵐山史跡の博物館』の横壁。 ここでも、子供っこらがわいわいと、遊んでたど。 ここも、もちろん郭の一部。『三ノ廓の端っこ』になんだって。 隣合わせなのに、別の廓なんだな。 どうやら、ここの廓と廓の間に横たわる散歩道が、『昔の掘跡』に、あたるみたい。 で、廓を左右に分けてさっきの『馬出』んとこまで、続いてたらしいんだ。 縄張図でみっと、『堀』だけで、『土塁』はなかったようだけんど、『東から西へ、まっつぐに伸びた堀』は、『三ノ廓』から『本丸』へ入り込もうとする敵を、 シャットアウトするにゃ十分だど。 おっと、それからもうひとつ。 写真じゃわかりにくいんだけど。『博物館』の近くさよってみっと、 広場に杭みたいなもんが立ってるとこがあんだ。 これは発掘調査でめっかった、『建物跡の復元』なんだと。 だども、杭だけじゃよくわかんないね。 倉庫かな? 大きな屋敷の一部かな? どんな建物が、あったんだべな? そうそう、こんなのも、あったど。『菅谷城の全体模型』だな。 広場の隅っこに、あったど。 なんもないとこに、ぽつんとあってな。 目立ちそうなんだけど、案外見落としやすいかも。 平面地図とちがって、でこぼこ感があっていいね。 川もちゃんと、こしゃってあって、 ついつい、見入っちゃうど。 ここら辺さ、歩いてきたんだよな~、って 指でなぞってみたり、してなw。 あ、皆はこったらこと、しないかんな? でも、模型は参考になっから、ぜひ。 みとこれね。《参考》『嵐山史跡のガイドブック2 菅谷館跡 埼玉県立嵐山史跡の博物館』 (史跡博物館で 購入しました。パンフレットみたいな冊子です。)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************

2015.05.09

コメント(0)

-

【菅谷城】 菅谷城は、境目の城だった!

「須賀谷原合戦」『南のだんだん廓』さ戻ってきたど。 今回は、崖んとこにめ~る階段さ登ってみんべ。 あそこも公園化にともなって、こしゃった階段なんだべな。 じゃないと、敵さ侵入してきたとき、 楽々と入り込めちゃうもんな。 ところで、『菅谷城』さ攻めてくる敵って、どんな奴だったんだべな? どっかに手がかり、ないかな~。 と、本棚さ探ってみたら、ちょっと面白いもの、発見したど。『須賀谷原合戦』だって。 漢字は違うけんど、読みは同じ『すがや』だど。 興味さ引かれるね。(これは南廓の周辺。低いけんど土塁で囲まれてたど。)『須賀谷原合戦』があったのは、長享2年(1488)6月ごろ。『菅谷城』の周辺であった、合戦でな。『扇谷上杉定正(おおぎがやつ うえすぎ さだまさ)』が『古河公方足利成氏・政氏』『長尾影春(ながお かげはる)』 と手をくんで、『山内上杉氏(やまのうち うえすぎし)』の領土さ侵入してきて、 戦になったもんらしいど。 おお。大物がいっぱい出て来たな。 関東の歴史の本さ読んでると、よくお目にかかる人たちだな。 なんでも『大内上杉氏』の本拠地は『鉢形城』っつってな。 現在の埼玉県寄居町、ってとこにあったんだと。『菅谷城』からみっと、北西方向だな。 で、『扇谷上杉氏』が拠点としていたのが『河越城』。 現在の、埼玉県川越市にあった城だど。『菅谷城』からみっと、南東方向だな。 おお~!なんだこりゃ~! 地図でみっと、『鉢形城』と『河越城』の真ん中辺に、『菅谷城』があるよ。 本にゃ、『菅谷城』がある、比企郡あたりはな。 両陣営の境目にあった、って書いてあるけど。 地図でみっと、よくわかるな。 らくがきメモにしてみっと、こんな感じ。 な、真ん中だんべ。 だもんだから、両方から攻めてくっと、 ちょうど『菅谷城』のある比企郡とこで、ぶつかるわけだ。『須賀谷原合戦』のあったおんなし年の11月ころにもな。『菅谷城』のお隣、小川町んとこで、合戦があった。 こっちは『高見原の合戦』って言われてんだけど、 どちらも、規模の大きな戦でな。 使者も大勢でたそうだど。『南廓のだんだん部分』まで、あがってきたど。 真横からみっと、結構広いな。 これなら弓さ引く広さが、確保できそうだど。 建物は無理そうだな。 防御用に塀ぐらいは、こしゃれそうだけど。 住居スペースでは、なさそうだべ。 やっぱしなにかしらの、戦用の仕掛けが、 あったんかな~。 ちょっと下さ振り向いてみた。 ・・・あ、みなきゃよかった・・・足すくんじまった。 高いど~。急だど~。・・・よく、登ってこれたなぁ。 下りだったら、ぜったい、降りなかったな。 ってことで、ゆっくり、登った。 落ちなくてよかった~。 もう、2度と登れないだろうな~、ここ。 登りきると、『二ノ廓』の端っこさでた。 これは『本丸周辺を囲む堀』。 崖んとこで、曲がってな。『本丸の南』に続いてたど。 こないだみた『車道みたいな堀』に繋がってんだべな。 そだ。『須賀谷原合戦』の結末だけんどな。 最初は『山内上杉氏』が押してたんだけんど、『扇谷上杉』が盛り返してな。『山内上杉氏』が撤退して、終わったらしいど。 じゃ『菅谷城』は? このころは、どっちの手に入ってたんだべな? なんか、埼玉県の歴史も、おもしろくなって来たど~。 情報、どっかにないかな~。《参考》【楽天ブックスならいつでも送料無料】関東の名城を歩く(南関東編(埼玉・千葉・東京・神) [ ...価格:2,484円(税込、送料込)【送料無料選択可!】埼玉県の歴史 (県史) (単行本・ムック) / 田代脩/著 塩野博/著 重田正夫/...価格:2,592円(税込、送料別)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村**************************************

2015.05.04

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- 連載小説を書いてみようv

- 60 イタリア港と仙台藩

- (2025-11-17 06:29:47)

-

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…

- (2025-08-27 07:10:04)

-

-

-

- ジャンプの感想

- 週刊少年ジャンプ2025年51号感想その…

- (2025-11-18 13:00:34)

-