2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2012年01月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

美しい村の伝統食材の朝食

此処の所、朝食は美しい村素材メニューが続く。十津川村の伝統保存食のゆうべしはご飯の友として、ご飯に載せて食べている。毎朝食べても全く飽きがこない美味しいご飯の友。みそ汁の味噌は、木曽町の小池麹店の味噌玉製法。絶滅危惧種の製法で、まろやかな味噌の味は絶品。野沢菜漬けは、伊那食品の塚越会長から送って頂いた、「ぱぱな農園」の昔ながらの製法で漬けこんだ信州の冬の味覚。昔ながらの本物の美味しさを持った伝統食品を何とか次の世代に残したいものだ。

2012年01月29日

コメント(0)

-

地震発生時の咄嗟の対処

暫く湯河原の母を訪ねて居なかったので、昨日電話を入れて、今日出掛ける事に成った。朝準備をしていると、比較的大きな地震があり、母が部屋で転んで頭を打ったと聞き、急いで自宅を飛び出した。おでこを打って、少し変色している程度で、大したことは無く一安心。湯河原も地震のリスクは高いので、地震発生時に、室内で咄嗟に如何対処すれば、より怪我のリスクを下げられるかに付いて話し合った。

2012年01月28日

コメント(0)

-

星野伝統本玉露を楽しむ

地域デビュー歓迎会のDM発送のチラシコピー、折り、封入作業を実行委員で実施。2000枚とも成ると、10名ほどの人海戦術でも4H近く掛った。作業が一段落付いた所で、お茶タイム。持参した星野伝統本玉露、玉露饅頭、抹茶大福で一息ついた。Yさんに湯沸かしポット、瀬戸物の茶器などを準備して貰い、お茶の淹れ方(温度や時間管理)も本格方式でやった。皆さん、玉露の美味しさに感嘆され、お茶菓子も美味しいと喜んで貰えた。

2012年01月27日

コメント(1)

-

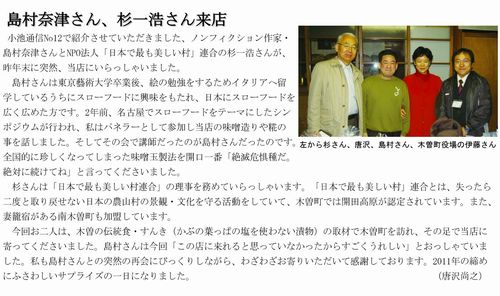

小池通信

木曽町で手造りの味噌玉製法で麹味噌を作っている小池麹店の唐澤さんから小池通信が送られて来た。昨年の11月末に、スローフードの草分けでノンフィクション作家の島村奈津さんと、木曽スンキの取材に出掛けた時に、小池商店を訪問していた。木曽のスローフードと言えば、小池糀店の唐沢さんが仕込んだ玉造り2年熟成味噌、そして塩を一切使わず赤カブの葉と茎を乳酸発酵させた漬物「すんき」どちらも、自宅に持ち帰って楽しんだ。島村さんと唐澤さんは旧知の間柄で、再会を喜び合っていたが、その時の様子が紹介されていた。

2012年01月26日

コメント(4)

-

星野村の石積棚田と星野茶

星野村での2日目。朝6時に池の山荘に隣接する星野温泉きららの「もりの湯」の露天風呂へ、緯度が東京とは約2度違うので夜明けは遅く未だ真っ暗で、外の景色を楽しむ事は出来ず。雪がぱらつく天候なので、予定を変更して、棚田や花木園、比較的標高の高い茶園パイロットなどの現地視察を先にする事にして、宿を出発。今回のレンタカーは普通タイヤだったので、雪の状況に依っては、早めの脱出も想定せざるを得ないとの判断。最初の訪問場所は鹿里(ろくり)の棚田。星野村の棚田と言えば、棚田百選に選ばれた広内・上原の石積棚田の知名度が高いが、鹿里の棚田は天空と彼岸花のスケールの大きさで人気急上昇中。地元の人々が展望場所の駐車場の整地や棚田の保全に注力されて来た事もあり、訪問者が増えて来た。棚田では米以外に、ヒノキなどの観賞用の花木も栽培されている。 次いで、椋谷の花木園へ。星野村では製茶業の茶畑以外に、観賞用の花木を育てている花木畑を随所に見掛けるが、ここ椋谷には日当たりの良い傾斜地一面に大規模な花木畑が広がっていた。赤茶色の葉を付けた馬酔木の畑では、冬が出荷時期の様で、間引かれた跡が残り、白い雪と赤茶のコントラストが綺麗だった。 花木園を後に、星野村では高地に属する耳納連山に連なる当に天空の茶畑と呼ぶに相応しい、広大な茶園パイロットに向かう。ドイツ人のワイン農家のメンバーならば、母国の葡萄畑のイメージに重成ったのでは。お茶に最適な標高は200~400Mと聞いたが、フランスで聞いたワイン栽培に最適な標高200~400Mと重なっている。 パイロット茶園を後に、星野村の「日本で最も美しい村協議会」の高木会長の茶畑を2ヶ所巡った。 長大な谷沿いに棚田が続き、上部の上原棚田を経て広内のロードパークに下った。観光スポットに成った広内の石積棚田の展望場所には、星野村の最も美しい村協議会のポスターも。 わがまちにこの料理あり、この商品ありの取材をする茶の文化館に行く前に、昨夜急遽お願いした星野小学校に寄る事に。昨夜の夕食時に、美しい村の美しい学校づくりの議論をして、地域で育てる教育で学力日本一の東成瀬村や森の幼稚園の智頭町の事例を話し、最も美しい村を副読本に取り上げている、大蔵村や美瑛町の紹介をした。星野村も現在は人口3200名を切り、旧4学区を統合して、現在は一小学校、一中学の単独校。全国から1年間の山村留学生を受け入れ、米国のネバダからの留学生も来ているとの話を聞いて、是非星野小学校を見たいとお願いをしていた。星野小学校の秋山校長のご厚意で、木造校舎の星野小学校を見学させて頂き、話を聞かせて頂いた。 現在生徒数は143名で、低学年の生徒数の方が少ないのが気に成ったが、制服姿の子ども達の集中して学んでいる姿が印象的だった。茶の文化館に向かったが、この頃から雪の降り方が激しく成って来た。急いで、わがまちにこの料理ありとこの商品ありの写真撮影をスタート。料理には、悩んだ結果「しずく茶」を取り上げる事にした。「しずく茶」は、星野村が日本一の農林大臣賞に6度も輝いた玉露茶を、多くの人に楽しんで貰いたいと考案された玉露茶の魅力を引き出す飲み方であり、食べ方でもある。星野伝統本玉露に星野焼の湯器からお湯を注ぎ、蓋つきの茶碗を使って味わう飲み方で、皇風煎茶礼式の中にあるすすり茶作法にならって、茶の文化館発足時に考えられたもの。当初は、「すすり茶」でスタートしたが、お茶料理研究家がすすりの響きより、しずくが良いと提案、しずく茶に変更され、商品登録もされている。茶碗に玉露4gを山型に盛り、一煎目に45度前後のお湯20mlを茶葉の周りから注ぎ蓋をして90秒、蓋を押えて少しずらし、隙間からこぼれるしずくをすすり、口の中に広がるまろやかな甘みと深いコクを味わう。2煎、3煎と湯温と湯量を増やし、20秒後にお茶をすする。4煎目の残った茶葉は酢醤油をかけて食べる、瑞々しい新芽の歯応えが心地よく、ビタミン、ミネラルが豊富で栄養価も高い。次いで、わがまちにこの商品ありの撮影星野玉露のしずく茶、抹茶や抹茶オーレ、星野茶を使ったお菓子の抹茶大福、玉露饅頭、抹茶羊羹など。 昼食は、茶の文化館の星野茶寮で茶蕎麦・利休めしを食べた。 昼食後、予定より1H早く星野村を出発したが、雪が本降りの状態で、慎重運転を心掛けて星野村から八女市中心街へと下った。

2012年01月25日

コメント(0)

-

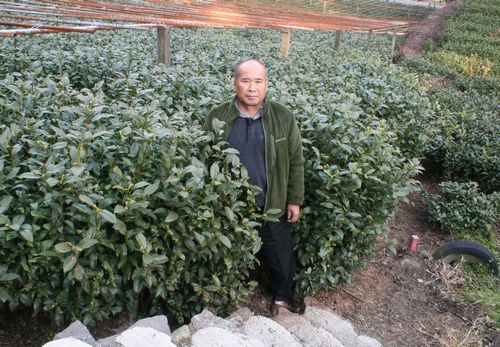

星野茶とドイツワイン

今日から一泊で福岡県八女市星野村へガイドブックの取材旅。星野村は2009年に旧星野村で「日本で最も美しい村」連合に加盟したが、その後2010年2月1日に八女市に合併、同年に地域協議会方式での再加入を果たした経緯がある。星野村へは今回で3度目の訪問。毎年玉露茶部門で農林大臣賞を獲得して来た名実ともにブランド力のある「星野茶」は知る人ぞ知る銘茶。東京にも星野茶を飲める日本茶カフェが何ヶ所かあり、三鷹の日本茶喫茶のたかねにはワイフと出掛けた事がある。しかし、星野茶の知名度は東京圏では高いと言えず、八女茶の方が認知度が高いのでは。星野村の地域資源は、石積の棚田と星野村ブランドの星野茶と極めて明快であるだけに、わがまちにこの人あり、わがまちにこの料理あり、わがまちにこの商品ありは、星野茶に拘った選定とした。星野村は星野伝統本玉露として名高く、奥様と二人三脚で作られてきた立石安範さんの玉露は、全国茶品会の玉露の部で5年連続して農林大臣賞を獲得、一端途切れたものの、昨年6度目の農林大臣賞の受賞の嬉しい知らせを聞かれて間もなく、立石さんは永眠された。自宅を早朝に出た時は、昨夜の雪が凍結して道が滑り易く、駅に着くまでに転んだ人を数人見掛けた。羽田からの福岡空港行きのFlightも機材整備に時間が掛り、出発が遅れたが、幸い福岡は雪も無く順調に久留米からレンタカーで星野村入り出来た。八女市役所星野支所で役場関係者、今回わがまちにこの人ありに選定させて貰った「日本で最も美しい村連合」の星野村協議会の高木会長(前村長)と取材内容と行程の確認をした後、高木さんの取材を兼ねて、現場である高木茶園の茶畑や店を訪ねる事にした。高木さんは、手摘みや減農薬・減化学肥料に拘った家族経営スタイルのお茶栽培、製造、販売の高木茶園のオーナーでもある。百年の歴史を持つ手摘玉露園や村内数ヶ所に乗用摘菜園(機械摘)の茶畑を持っておられる。先ずは手摘の茶畑へ向かう。この畑で、玉露と煎茶の茶葉が育てられ、手で摘み取られる。約120人日の手間暇かけた手作業の摘み取りで、11月と2月に一度茶葉を刈り取り、春の新芽を摘み取る。 玉露は4月から5月の一番茶の時期に20日間ほど“稲わら”で茶園を覆う伝統技法で作られる。日光を遮られた茶葉は鮮やかな緑色になり、旨み成分のアミノ酸が多く含まれ、玉露特有の味や香りが楽しめる。玉露の摘み取りは年一回のみ。村長に成る前の茶専業時代の思い出を聞かせて貰ったが、特筆すべきは、ドイツのワイン農家との交流。星野村の星の文化館の洋食レストランでドイツワインを使っていた縁で、ワイン製造農家5名のドイツ人が星野村を訪問。翌年にはお返しで、星野村の茶栽培農家の仲間6人とドイツの葡萄農家を訪ねた。日本のお茶とドイツのワインの民間での交流の草分けでは。ドイツ人は星野村の棚田での米やお茶の栽培を見て、良く似ているとの印象を持ち、一方ドイツの日当たりの良い傾斜地での葡萄栽培を見て、良く似た美しい農村風景に感激したそうだ。ワイン農家は自信と誇りを持って葡萄栽培を行い、楽しんで作業しており、地元での直売中心の商売のスタイルも星野村に似ているとの印象を持った。ドイツでは当時からお茶ブームで、立ち寄った都市で日本茶を飲ませる店に行き、「玉露茶」成る物を飲んだが、これが全くの紛い物で、日本から持参した玉露を飲ませた所、本物の玉露とはこう言う物かと多くの人が驚いたそうだ。次いで県道52沿いの高木茶園へ。高木茶園は自家店以外に、道の駅や、福岡空港の国際線の売店、県経由でドイツにも出しているが基本は直売。高木茶園の拘りの商品が並んでいたが、福岡県が認定した減農薬・減化学肥料のフラッグも目に付いた。 店内には看板やポスターなど、「日本で最も美しい村」連合の関連の掲示物を数多く見掛けたが、驚いたのは星野地区協議会が独自に制作した加盟39町村(2010年まで)の写真入りポスター。 此処まで連合に強い思い入れを持った加入メンバーは貴重な存在。他にも店内には星野村の特産に拘った物品があり、江戸時代に久留米藩の御用釜として隆盛を誇った星野焼の壺が目に付いた。星野焼は一旦途絶えたが、昭和40年代に山本源太さんが復興、以降2人が開窯して星野村を代表する美術工芸品に成った。 初日の取材を終えて、宿泊場所の星の温泉「池の山荘」へ。

2012年01月24日

コメント(0)

-

飯舘村報告会

午前中は市内の中学校で土曜学習教室のボランティアで、英語と数学を教えた。推薦入学も始まり、参加の生徒も具体的な志望校が決まり、学校側が配布した問題以外の個別受験校対策の勉強をする子もいて、難問?の解き方を聞かれて知恵を絞る場面もあった。仙川駅近くのcuisine japonaise(仏の和食店で10年間料理長を務めた後、帰国して開店)の蒔で昼食を取った後、横浜の磯子に向かう。夕方15:30から横浜市社会教育コーナーで開催された「飯舘村のその後」と言うテーマの報告会に参加した。報告者の飯舘村役場の藤井伊企画係長は横浜市職員から飯舘村役場に転身した事もあり、昔のよこはま生涯学習ネットワーク研究会の仲間が今回の報告会を計画したもの。藤井さんとは、個人的にも飯舘村を訪問するたびにお世話に成っている間がら。飯舘村が昨年12月16日にまとめた復興計画の内容の紹介もあると知り、遠くから駆け付けた。「日本で最も美しい村」のガイドブックを、現在作成中で、飯舘村を如何言う形で取り上げるかを今でも悩んでおり、何かのヒントを得られればとの思いもある。2月10日には、8月の訪問に引き続いて飯舘村を再訪する予定。昨年の11月に、菅野村長と避難場所で頑張って居られる3名の女性のお話しを聞いて、飯舘村の状況はある程度、理解しているつまりだったが、今回藤井さんの「美しい村へ必ず戻る~原発災害からの復興を目指して~」と言う内容の1.5Hの話を聞いて、貴重な情報収集だけではなく、いろいろ考えさせられる事が多かった。飯舘村からは、菅野村長からを含めて、これまでにも多くの事を学んで来たが、原発災害と言う甚大な被害の中で、刻々変わる危機に如何対処してきたのか、如何これから復興しようとしているのか。今日の話を聞いて、一番感じたのは飯舘村のやる事は他とは違うと言う思いだった。飯舘村の村づくり(地域コミュニティー)の特徴である、20ある行政区ごとの自治力をしっかりと機能させ、行政区がもつ地域力、実行力を基盤とした地域づくりをして来た事、更に行政区の他にも、重層的な地域コミュニティが存在して、村民が互いに支え合い、皆が役割を持って、生き生きと暮らして来た。そう言う、「最も美しい村」連合が目指す地域コミュニティの理想姿が、危機下でもしかりと生きていると思われた。居住場所が分断された困難な状況下で、新たに公営宿舎や仮設住宅に新たな12か所の自治会が形成され、避難村民自治組織連絡協議会が設立された。一方、従来の地域コミュニティの維持にも力を入れ、例年と変わらない敬老会を開催(300人のお年寄りが参加)したり、絆つながる「までいな一日」と言う村民参加のイベントも開催された。そこにあるのは、村民の復興無くして、村の復興は無いと言う、菅野村長をはじめとする役場職員の思い。他の多くの被災地が、村を離れるか残るかの住民の意向調査をする中で、飯舘村は住民が本当に何に困っているのかなど、全世帯対象に避難生活に関する実態調査に力を入れて、その内容を踏まえて復興プラン庁内検討委員会が設置され、復興プランの骨子が練られて、12月16日に、第一次の飯舘村復興計画の冊子が完成した。中身を見せて貰ったが、表紙に書かれていたのは、みんなで創ろう新たな「いいたて」を~「までいの力」を結集して~子どもたちの未来のために平成23年12月16日藤井さんの講演後に懇親会があり、原発災害や飯舘村に付いての意見交換をした。藤井さんの最後の締めの挨拶で、食物の放射線含有量の規制値に付いて語った言葉が強く心に残り、政治スローガンや感情的な脱原発運動の限界の新たな一面を垣間見た思いがした。脱原発は正しい方向であると思っているが、多様な現実や考え方、特に経済界や既得権に絡んだ原発推進派ではない一般の、特に被害を直接被っている人の立場を知る事は重要であろう。都会の人の脱原発の思いや放射性物質の危険度の専門家の意見が分かれる中で、「今でも世界で最も厳しい日本の規制値を、更に大幅に引き揚げようとする都会の人に、もっと放射線の安全値の勉強(幅広い見かた)や現地の実態を知って欲しい、除染をしてもその数値では、福島県内では全く農業が出来なく成り、コミュニティーが成立しなくなると訴えた言葉」がとても重く心に響いた。

2012年01月21日

コメント(4)

-

蒟蒻とういろ

2日連続で電通大の海外留学生と交流。昨日は定例の海外留学生のサロン活動のボランティア。月に一度の当番日だったので、食べ物を持参したが、お菓子以外に、十津川村のさしみこんにゃくを持って行き、酢味噌を付けて食べて貰った。世界各国の留学生がどんな反応をするか楽しみだった。先ず、蒟蒻芋の説明から入り、試食して貰った。欧州、アジア、アフリカ、中東など、皆美味しいと言っては呉れたが、何度もトライする反応では無かった。酢味噌に対するすっぱさの評価は分かれた。一方、もう一つ珍しいお菓子が出された。それは名古屋のういろ。此方は、ほど良い甘みが気に入られたのか、何度も手を延ばす留学生が多かった。今日は午後6時から、電通大主催の外国人留学生との懇談会に出席した。昨年の11月現在の電通大の海外留学生は33カ国、344人で、アジア人留学生が9割。その半分を中国人が占めている。サロンに通って来ている留学生はほぼ全員が出席していた。後半には3地域の留学生の出し物が演じられた。タイ、インドネシア、中南米地域で歌や踊り。インドネシア人7名が演じた、現在は結婚式で演じられるアチェの組踊?は素晴らしいチームワークの演技だった、後で話を聞くと相当練習したそうだ。

2012年01月20日

コメント(0)

-

カールじいさん

市内のF小学校の1、2年生向けの昔遊び体験授業出前講座に参加した。体育館と校庭で、独楽、ベーゴマ、けん玉、お手玉、あやとり、メンコ、ビー玉、おはじき、ゴムだん、竹馬、はねつき、竹げた、石けりの数多くのメニューが準備されていて、ベテラン(名人)のシニアが各ブースで子ども達に遊び方やコツを教えると言う内容。気楽に何かお手伝いできないかと参加はしたものの、スタート時の説明で、大変な事に成ったと慌てたが、後の祭り。一人一ブースを担当することに成り、ビー玉をあてがわれた。他のメンバーは常連さんの様で、昔遊びの名人揃いに見えた。腹を決めて、スタート前の挨拶で笑いを取って生徒の印象に残る様に心がけ、技の無いのをカバーする事にした。ビー玉担当のカールおじさんと自己紹介して、名人で無い下手くそが混じっているよと大声で話した。ビー玉の転がし方、当て方を説明して、やらせるだけでは、子ども達が直ぐに飽きてしまうので、ゲームを考えて遊んで貰った。大喜びで熱く成って盛り上がったのは良いが、はちゃめちゃ遊びに成って、昔遊びからは外れる事に。カールおじさんが、何時の間にかカールじいさんと子ども達に呼ばれる羽目に。

2012年01月19日

コメント(4)

-

行列の出来る中華そば

久々に振り替え休日の府中の長男の家に出掛けた。昼食に、行列の出来る人気の中華そば「ふくみみ」に出掛けた。開店時間より少し早く着いたが、満席で店外にも行列が出来ていた。ご夫婦だけの小さい店で、メニューもしょうゆ味だけの基本は一種類。チャーシュの枚数が3枚と煮卵が追加の特製中華そばのみ。全国的にも高い評価で、しょうゆ部門ではラーメンデータベースで2010年1位、2011年は10位の実力。日本全国を巡って、美味しい店を探し歩いているが、美味しい店の共通パターンがあると言うのが体験的な持論。*メニューの種類が少ない(基本型はMINIMUMやお任せのみ)*店は小さく、家族経営*店主が若くて、研究熱心で意欲的暫く並んで中華そばを食べた、細麺やチャーシュなど、確かに美味しかったが、スープは感激するレベルとは言えなかった。正午に近ずくに連れ、店外の行列が長く成って来たが、店の写真を取る人が大勢いた。

2012年01月17日

コメント(0)

-

平積み

フランスから一時帰国中の野菜農家の山下朝史さんと新宿でランチ。パリ近郊のシャペで日本野菜を作っている山下さんではあるが、今年は日本の方が寒いそうで、今冬は氷点下に成ったのは2回ほどとの事。昨年8月の、山下さんの日本での出版記念パーティー以来の再会。「パリで生まれた世界一おいしい日本野菜」は未だ大手書店で平積みに成っている事を確認して来たそうだ。大手書店で自著が平積みに成っている状況を見るのは、嬉しい驚きである事は自身でも体験している。何故、写真に撮っておかなかったと今でも後悔しているほど。野菜や農業、美しい村の話題から、世界の政治状況まで話が膨らむのは毎度の事。一旦自宅に戻って、ガイドブックの原稿書き作業に励んだ後、18時に自宅を出て、今度は九州の出張先から戻って来たYさん他と東京駅の地下街で会食。全国を飛び回っている忙しい現役メンバーと話をするのは、時間的な制約が大きい。

2012年01月15日

コメント(0)

-

キッチンが走る 昭和村野菜の感動料理

今晩のNHKの「キッチンが走る!」と言う番組に「日本で最も美しい村」連合に加盟の群馬県昭和村が登場した。タイトルは「開拓の村・暮らし支えた野菜で感動料理~群馬県赤城山麓~」「キッチンが走る」は若手料理人の素材を活かした創作料理が見られるので、毎回楽しみにしている。「野菜王国」昭和村は戦後に赤城山麓の火山灰の荒れ地や山林を開墾して広大な農地が作られた開拓の村。昭和40年代から都市に野菜を供給、60年代に開通した関越道により、首都圏への最大の野菜供給基地と成った。料理研究家の濱田美里さんとレギュラーの杉浦太陽君が広大な昭和村の農地を巡って、寒さの中で甘みが凝縮されたホウレンソウやキャベツなどの食材を仕入れていた。キャベツの厚い外皮が凍るのを防ぐために水分を放出して甘みが凝縮されたり、陽に当たる面積を増やすために地表に葉が広がた肉厚のスイートの様なホウレンソウなど、冬の葉物野菜が一番美味しい事を知った。これまでにも、昭和村のホウレンソウやキャベツ、レタスなど、都内で昭和村の物産展が開催されると、毎回買い求めて来たが、野菜の美味しさは格別。番組では終戦直後に入植して、今も畑仕事を続ける開拓一世の老夫婦を取り上げて居た。濱田さんは、老夫婦が入植直後の極貧時代に100日で収穫できた蕎麦や地中保存のダイコンに出会い、開拓者魂に敬意を込めて、村の将来にエールを送りたいと創作料理に挑んだ。昭和村は日本一の蒟蒻芋の生産地であるが、食堂で出会った姉妹が手作りするこんにゃくは、見るからに美味しそうだった。昭和村の食材を使った濱田さん渾身の三品は*霜あたりキャベツのロースト、蕎麦入り*揚げ大根の塩麹煮*ホウレンソウと蒟蒻の昭和村仕立て、根と葉を組 み合わせたフリットどれも素材の旨みを惹きだす素晴らしい料理と見え、何とか試食したいとの思いが募った。昭和村のオリジナル料理に加わり、美味しい素材だけでなく、わがむらにこの料理ありに育って欲しい。

2012年01月13日

コメント(0)

-

弱気の虫

午後7時からの調布アットフォームの定例会に参加する予定で最寄り駅のつつじヶ丘駅へ。今月のアットフォームのゲストスピーカーは、育児中の女性の多様な「はたらきかた」を実現するためのワークスペース・COCOCIを仙川に立ち上げた、子育て支援コーディネータの市川望美さんと知り、話を聞きたいと参加の申し込みをしていた。駅に付いて電車待ちをしていると、反対車線に停車中の電車が動かない、変だと思っていると放送があった。千歳烏山と芦花公園の間で人身事故があり、上下線とも運休するとの内容。事故直後と思われたので、一旦駅から出て、如何するか思案した。40分程歩いて行くか、復旧を駅で待つか、自宅に戻って寒い中を自転車で行くか。結局、自宅に戻った時は開催時間を過ぎており、弱気の虫が出て、寒い中を自転車で行く気力は無く成っていた。

2012年01月12日

コメント(0)

-

十津川村のゆうべし

十津川村の2日目。朝6時に十津川温泉星の湯の露天風呂へ。十津川村役場に寄って、役場の入口に展示されていた十津川村への、台風12号災害へのお見舞いメッセージを読んだ。十津川村ゆかりの作家の西村京太郎さんからの直筆のお見舞い手紙や映画監督の河瀬直美さんのメッセージに加えて、県内外から応援の寄せ書きや最も美しい村仲間の伊根町からの千羽鶴、福島県相馬市の中学生からの会津の民芸品「おきあがり小法師」などが並んでいた。十津川村と相馬市は、東日本大震災時に十津川村が相馬市を応援した返礼として、相馬市から十津川村に台風災害時の支援に来て貰った間柄。 観光振興課の鎌倉さんの案内で、道の駅「十津川郷」でお土産の古代米、こんにゃく、田舎まんじゅうを仕入れた後、神納川集落へ向う、途中風屋ダム湖畔で小休止。ダム湖には今でも大量の流木が残っていた、流木の活用法に付いては役場でもいろいろ考えているそうだが、大量の処理とも成ると一筋縄では行きそうに無い。 神納川地区で農家民宿や廃校を利用した都市と田舎の交流を目指した新プロジェクトがスタートしたと聞き、是非にとお願いして連れて来て貰った。プロジェクトの名前はHBP。Happy Bridge Projectは都市部と過疎地を結ぶ幸せのブリッジプロジェクトで、奈良県、十津川村、神納川地区、じゃらんリサーチセンターの協働事業。農家民宿に宿泊して、世界遺産小辺路ウォークやめはり寿司作り、あまご釣り、竹細工など各種体験プランが準備されている。廃校に成った旧五百瀬小学校がHBPの事務局。学生時代に農業のフィールド調査に入った十津川村に移住、現在はHBP事務局長の神谷さんに、旧校舎や神納川地区を案内して頂いた。校舎の軒先には柚子に味噌や餅米粉、蕎麦粉などを詰めた十津川村の保存食、ゆうべしの天日干しが掛っていた。 十津川村のゆうべしはお菓子のゆべしとは別物で、おかず系の珍味に属する郷土の食文化の代表格。神納川地区には5つの大字があるが、標高の高い山天大字を目指した。かんのがわHBPのチラシにも登場する棚田越しの民家を望む撮影ポイントでは、流木が棚田に流れ込んだ痕跡が見て取れた。 集落の最高所では、犬の親子が迎えてくれた。聞くと3世代だそうで、今日はお婆さん犬と娘のカップル。 急傾斜の高菜の畑を縫って展望場所に登ったが、畑を縦横無尽に走る娘とあぜ道を丁寧に歩く母の対照的な姿が面白かった。 山の一本道を走って到着する小さな集落、此処にはほんものの休息や自分を見つめ直す時間があると思われた、秘境での新プロジェクトが災害を乗り越えて、更なる発展を遂げる事を祈念している。十津川村の最後の取材先は、谷瀬地区のゆうべし作り。谷瀬総代の北谷さん宅を訪問して、谷瀬大字のゆうべし作りの話を聞かせて頂いた。ゆうべしは十津川村の各家庭で作られている保存食ではあるが、谷瀬では大字の谷瀬ゆうべし組合として、10名あまりの地区住民による共同作業で、約2000個のゆうべしを作っている。村内の十津川郷道の駅、七色道の駅や隣町の大塔道の駅、谷瀬の吊り橋茶屋での販売以外にも、全国から注文が寄せられる。地区公民館での仕込み作業で、柚子の口を切ってふたを外し、中身を取り出した後、味噌、蕎麦粉、餅米粉、鰹粉、スライスした乾燥しいたけ、ピーナッツ粉、ゴマや唐辛子をミキサーにかけ、お酒やみりんで味を調え、柚子の中に詰め込む。柚子のふたを掛けて、専用の蒸し器で2Hほど蒸した後、温かいうちに整形して、一晩寝かした後、ネットに入れて屋外に吊るす。蒸すと膨らむので、詰める分量にノーハウがあるそうだ。2ヶ月ほど天日干しをする等、随分と手間暇を掛けて作られる。11月下旬に吊るされて、1月下旬の大寒の頃に完成するのが一般的で、干せば干すほど黒く成る。十津川村のゆうべしは甘系のお菓子では無く、しょっぱいピリからの珍味系で、お酒のつまみやご飯の友として、スライスして佃煮代りやお茶漬けで食べる事が多い。 谷瀬の大字には、手入れが行き届いて収穫しやすい高さに実る柚子畑が広がっていた。

2012年01月11日

コメント(2)

-

奈良県十津川村へ

現在、新幹線の車中。京都から近鉄で大和八木に出て、レンタカーで十津川村に入る予定。慣れない雪の山道は不安有り、雪の少ない事を願っているが、天気は大丈夫そう。今回が、2012年度の最も美しい村巡りのスタート。最初の訪問地は奈良県十津川村で、ガイドブックの取材が目的。十津川村へは2010年7月以来の3度目の訪問。昨年9月の台風12号の災害被害から日も浅く、取材で訪問することに躊躇していたが、復旧も進み観光客にも是非十津川村に来て欲しい状況と聞いたので、今回普通に取材をさせて頂く事にした。近鉄大和八木駅前で、レンタカーを借りて12時30分に出発。途中、国道169から168に抜けるルートでナビの指示通り走ると、とんでも無い車が通らない林道に迷い込み、大きく時間をロスしてしまったが、168に入った後は大幅にリカバリー出来て、約束の15時ジャストに十津川村役場に到着出来た。台風12号による道路や十津川に注ぐ枝沢の被害の爪痕は今でも残っていたが、国道168号は大型観光バスの通行は制限されているものの、路線バスを含めて交通は全面的に復旧しており、予定通りの走行が可能だった。 役場で取材スケジュールの確認をした後、今晩の宿の十津川温泉の昴の郷のホテル昴に移動。十津川村には3つの源泉かけ流しの温泉があり、「ほんもの温泉」が売り、単純硫黄泉の湯泉地温泉、ナトリウム炭酸水素塩泉の十津川温泉、上湯温泉が点在している。十津川温泉の外れにある昴の郷は、宿泊、温泉以外にも温泉プールや多目的広場を備えている。 ホテル昴では、レンタカーを借りる事も可能。ホテルのロビーで、十津川鼓動の会の今西芳民会長と坂口弘子事務局長から、世界遺産の熊野古道のガイドとしての語り部グループの活度内容をヒヤリング。 十津川鼓動の会は熊野古道の世界遺産登録に合い前後して、十津川村の歴史の勉強会からスタート。村内の郷土史家から語り部としての歴史を学び、世界遺産登録時には、村内外のメンバー20数名で十津川鼓動の会が発足した。活動内容は昴の郷を起点に熊野古道の小辺路の果無集落や玉置神社までの3~4Hの散策ツアーから、小辺路の峠越えや大峯奥駆道などのバリエーションガイドツアーまで、幅広く有料ガイド事業を展開、十津川村の自然や歴史の解説を交えた地域の魅力を発信している。鼓動の会のネーミングは、山道を歩く肉体的な鼓動や感動の鼓動、更には歴史の古道に因んで名付けられた。メンバーは30代から70代後半までと幅広い年齢構成で、月に1回勉強会を開いている。ガイドの申し込みは、ホテル昴内の事務局で受け付けている。2011年9月の台風12号の災害後の秋シーズンには、ツアー依頼が無く、客は来なかった。こう言う状況の中で、自分達の道は自分たちで守ると言う思いを都会の人と共有したいと、台風12号で傷んだ小辺路や大峯奥駆道の修復作業を、村人と一緒に体験して貰う「道普請ツアー」を十津川村と十津川鼓動の会で企画、月一回の実施にこぎ着けた。2011年12月には、玉置神社周辺で約60名が参加、神社近くの大峯奥駆道の整備に汗を流した。鼓動の会メンバーも道普請の風習など村の魅力を伝えて、共に道普請作業に励んだ。今西会長は、お客さんの笑顔や感謝の言葉が何よりの励みに成っていると語られた。次いで、十津川名物のめはり寿司の取材。めはり寿司は高菜の葉っぱで包んだ寿司であるが、十津川村ではこうな寿司と地元で呼ばれて来た。十津川村の傾斜地の各家庭の畑で栽培された高菜を塩漬けにして芯を取り、細かく切った物を中に入れ、醤油と酢を付けて高菜で包んだ家庭料理で、川魚を釣りに行く時に、大きなお寿司にして弁当として持参することが多かったそうだ。めはりの意味は、大きな寿司を口を大きく開いて食べる時に、目が大きく張る様子や目を見張るほど美味しい所から名付けられた。現在、めはり寿司は全国区に成り、東京のおにぎり専門店でも高菜のおにぎりとして販売されている。十津川村特産の高菜(こうな)を使った郷土料理としては、こうな寿司の名前の方が良い気もするが。 ホテル昴の調理場で、めはり寿司の作り方を見せて貰った。 夕食時には、十津川村の特産の山菜や鹿肉、あまごや鮎の川魚、八ツ頭、ゆべし、蒟蒻、猪鍋と食べ切れないほどの種類が出て来たが、一番興味深かったのは「むこだまし」。十津川村では米がわずかしか取れず、お正月には「ムコ様に白餅を食べさせたい」とお嫁さん達が思っても、もち米は無い。十津川村にはねばりのある白い粟があり、これで餅をついて食べさせたと言う話が伝わっており、「むこだまし」と言われて来た。

2012年01月10日

コメント(0)

-

食べログ情報は必要?

漸く家族のスケジュールが合ったので新年のランチを仙川のイタリア料理のラ・マンチーナで。お正月は、息子達家族の都合が付かずに、2人きりの静かな年の初めだった。仙川のcuizine japonaiseの蒔に行きたかったが、生憎正月明けのお休みため、長男がネットでこの店を探して予約して呉れた。ご夫婦だけで経営されている10名も入れない小さな店だったが、料理の質や値段には大満足で、満ち足りた食事だった。昨年フアンに成った蒔も、ご夫婦だけの小さな店。従来は、若いご夫婦が開店された意欲的な店も、口コミが拡がるのには時間が掛ったと思われるが、ネット時代で、良い店の人気は一気に高まる。この店も、食べログを見て長男が予約して呉れたが、やらせ問題で逆風が吹く事も予想されるが、ネットでの食の口コミ情報は、消費者に取ってありがたい情報源ではある。

2012年01月09日

コメント(0)

-

七福神めぐりに見る観光政策

江戸連の睦月講の小江戸川越七福神めぐりに参加した。1月7日(土)は各地の七福神めぐりの特異日の様で、地元の調布わいわいサロンの「調布七福神めぐり」のスケジュールと被ったが、江戸連の新年会も兼ねていた川越七福神めぐりを優先した。ここ数年は、都内や周辺の七福神めぐりの散策に参加しているが、町興しや観光政策面で七福神めぐりは、いろいろ参考に成る。普段は地元の有名観光寺・神社や、駅に近い交通の便が良い点(スポット)に集中する観光客を、スタンプハイクさながらに周辺部まで歩いて巡って貰う線や面への展開で、先ずは幅広く知って貰い、来て貰うと言う客層拡大面や滞在時間を拡大してお金を落として貰う観光政策としては、理にかなっている。周辺部の普段は余り人が来ない寺や神社を選んで、七福神と無理やり?結びつけ、終日地域全体を巡って貰い、歩き疲れた冷えた体を繁華街や最寄駅に近い飲食店などで癒し、お金を落として貰う。参加型の日帰り旅行の格好のモデルと思われた。

2012年01月07日

コメント(0)

-

赤肉サミット

「日本で最も美しい村」連合加盟の各町村で、地元でしか味わえないオンリーワン料理、特に特徴ある肉料理の誕生が重要と言うのが持論である。現状では大鹿村のジビエ料理や美瑛町の肉料理(美瑛豚や美瑛牛)以外には残念ながら、これぞと言う物が見当たらない。フランス在住時には全国を巡って、ジビエ料理や羊料理、牛肉料理を食べ歩いたが、これぞと強いインパクトを与えられた肉料理はパリの星付きレストランで食べた子羊肉(agneau)ぐらいで、牛肉もリムーザン牛やサレール牛など地方のブランド牛を食べたが驚きは無かった。ジビエは、野うさぎ、鹿、いのしし、アヒル、キジ、ヤマウズラ、マガモ、鳩(?)、カエル(?)と田舎のレストランを含めて、あれこれトライはしたが、美味しいと思った事は無かった。特に血を使ったり、レバ系は苦手だった。牛肉は、米国がベストと言うのが持論。1980年代にTEXAS州のHOUSTONに駐在したが、当時の米国のbest 100 steakhouseの一つで、HOUTONから1H程度掛ったと記憶している店に、米国人に連れて行って貰った事があり、赤身肉の美味しさと言う物を始めて知った体験だった、残念ながら店の名前は覚えていない。連合の在京メンバーで、ガイドブックの編集委員仲間でもあるYさんから、PDFファイルが送られて来た。雑誌「専門料理」12月号の特集記事の「料理人のための牛肉基礎知識」と言う内容。脂身(サシ)が全盛の牛肉市場の中で、昨今の健康志向や味わい重視で赤身肉の価値が見直されていると言うもので、当に日頃の持論にどんぴしゃりの内容だったので、興味を持って一気に読み通した。全く未知の情報と言う物は無かったが、論点が良く整理されており勉強に成った。国内の肉牛の内、赤身肉の特徴を持った褐毛和牛や日本短角牛は僅か2%。昨年8月に銀座で、農業コンサルタントの山本謙治さんが主催する「赤肉サミット」が開催され、座学と試食会が行われていた。肉牛の種類だけでなく、餌(粗飼料/サイレージ VS 配合飼料/穀類)や肥育法で肉質が変わる事の実例を、食べ比べで紹介していた。赤身肉の旨さを引き出す料理法や熟成法(ドライエージング)が赤身肉普及のキーと思われた。褐毛和牛のくまもと赤牛と土佐赤牛は、共に連合加盟の熊本県の南小国町や高知県の本山町の特産品でもあり、赤肉料理が名物に成ればと期待も膨らむ。機会があれば、赤肉サミットにも是非行って見たい。

2012年01月04日

コメント(0)

-

自己申告??

駅伝オタクゆえ、毎年正月三箇日は欠かさずテレビにかじり付いて駅伝中継を見ている。箱根駅伝が終わった後、運動不足解消に深大寺に初詣に出掛けた。3時過ぎでは未だ混雑していると考えて、先ずは神代植物公園に向かった。昨年10月末で年間パスポートがEXPIREしていたが、毎週、地方に出掛けるハードスケジュールが続いたので、植物園に来る機会が無かった。今日、年間パスポートを更新したが、窓口でどちらですかと聞かれた。窓口の上の表示を見ると、一般2500円、65歳以上1250円と有ったので、何を聞かれているかは直ぐに分かった。直ぐに65歳に成るので、どちらでしょうかと訊ねると、自己申告制ですと言うのが答えだった。自分で判断しろと言う内容に聞こえたが、当然現在の年齢でパスポートを購入する訳で、2500円払いますと言わざるを得なかった。植物園の人出は3時過ぎでもあり、少なかった。梅園や福寿草の畑を見に行ったが、蝋梅は開花していたが、白梅や紅梅の蕾は堅く、福寿草は小さな蕾が数株、漸く地面から顔を覘かした所だった。深大寺に付いたのは4時過ぎ、この時間でも大勢の人が境内に溢れており、初詣はパスした。深大寺から野川に出て、野川沿いを下流に向かって散策して自宅に戻った、約2.5Hの行程。

2012年01月03日

コメント(3)

全19件 (19件中 1-19件目)

1