2021年03月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

エクセルゲーム「脳内野球」バージョン2.1が公開されました。

昨日、無事通算2000回目の記事をアップすることができました。アップした後で「全2000件」と表示されたのを感慨深く見ておりました。 ↓これです。(^0^)さて、1999回目のときに予告していたエクセルゲーム「脳内野球」の最新バージョン2.1が、Vectorの審査を通り、本日、無事公開されました。1週間くらいかかると思っていたら、今回はかなり審査が早かったです。Vectorのサイトでダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてみてください! ▼▼▼「脳内野球」のダウンロードページを直で開く!!!2000回のときの「今後に向けて」で書いたコラボレーションについてもいろいろやっていけそうなゲームになっています。「ゲーム内のデータを部分的に置き換えることで、 オリジナルの要素を少しずつ追加していく」という遊び方を推奨しています。自分のアイデアだけで最初から最後まで埋め尽くすのは、かなり時間と手間がかかります。だからこそ、「プログラムの中の一部分の要素だけを置き換える」これからは、そういう 参加→体験→創造のゲームの時代が来ると思っています。そして、「自分なら、こうした!」という、あなたなりの反映結果を、ぜひ知らせてもらえたら、うれしいです!(関連する過去記事)▼野球好きな子が学習用語をいつのまにか覚えるかもしれないゲーム「脳内野球」 (2021/01/23の日記)

2021.03.31

コメント(0)

-

2000回記念! 今後に向けて

おかげさまで、ブログ記事通算第2000回を迎えました。見に来て下さる方々のおかげです。深く感謝申し上げます。↑昨日、近所の川で撮った桜の写真を、バックにしてみました。最近よく使っている、「透過文字」のテクニック。少し前にFacebookを通じて、教えてもらいました。パワーポイントで作っています。テキストボックスを「図」にして貼り付けた後、図の書式から「透明色を指定」を行うことで実現できます。こんな風に、いろんな方からそれぞれが得意なことを教えてもらって、これからも成長していきたいと思っています。ブログは個人で書くものですが、今後の方向性としては、コラボを増やしていけたらいいな。僕は自宅のタナの上に、こんなメモを、飾っています。僕の好きなことや、やりたいことが、書いてあります。キーワードとして、 コラボレーション ―― ファシリテーションというのが、真ん中付近に書いてあります。好きなことや、やりたいことがつながって、こんな風にみんなが笑顔で成長できたら素敵だな、と思います。僕が個人で公開しているYouTube動画も、今までで一番見ていただいているのはコラボ動画です。「おそすぎないうちに」という児童用の合唱曲。自分1人ではできないことも、力を合わせれば、できるものですね。今後とも力をお貸しくださいますよう、お願いいたします。(関連する過去記事)▼<祝>ブログ10周年・100万アクセス 突破 (2015/12/25の日記)▼なぜ僕はブログを書くのか ~昔書いたものも、お見せします(笑) (2021/03/28の日記)

2021.03.30

コメント(0)

-

エクセル野球シミュレーションゲーム「脳内野球」の新ニュース!

この日記が通算第1999回目です。いよいよ2000回まで、あと1回。これまでのことをいろいろ振り返ると、「エクセルで作るゲーム」というのを、長年ストップしていて、それを復活させた、というのが、かなり大きな出来事だったなーと思います。プログラミング教育が始まったのを契機に、エクセルでできるプログラミングについても、広くいろんな人に知ってもらえたらな、と思っています。今日は、エクセル野球シミュレーションゲーム「脳内野球」のマニュアルを作りました。よかったら、下のリンク先から、のぞいてみてください。 ※マニュアルの中の画像は最新バージョン2.1のものを使用しています。PDFファイルなので、かなり見やすくなったと思います。最新バージョン2.1も公開申請したので、そのうち公開されますよ。(1週間くらいかかります。)▼エクセル野球シミュレーション「脳内野球」のサイト http://hp.vector.co.jp/authors/VA029485/NounaiYakyuu.html前回のバージョン2がかなり大きな変更だったのですが、2.1もちょっとした大きな変更を入れています。前作「ダイナミックベースボール」のときに、7回制だったり9回制だったり、ユーザーによって望む回数が違っていたので、それがいつでも変更できるようになっています。これにより、1回の表・裏だけで終わる野球の試合とかも実現できます。時間の関係で早く決着をつけたいときには、いいかも?最新バージョンが反映されたら、ぜひまた遊んでみてくださいね。(関連する過去記事)▼【速報!】エクセル野球シミュレーション「脳内野球」2.0が公開 (2021/03/12の日記)▼地図関係の充実フリー画像サイトから、全都道府県を擬人化! (2021/02/20の日記) ▼野球好きな子が学習用語をいつのまにか覚えるかもしれないゲーム「脳内野球」 (2021/01/23の日記) ▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1 (2021/02/16の日記) ▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その2 (2021/02/17の日記)

2021.03.29

コメント(0)

-

なぜ僕はブログを書くのか ~昔書いたものも、お見せします(笑)

昨日の日記でちょこっとだけ書きましたが、このブログの累積記事件数が、わりとすごいことになっています。なんと、今回で1998件目なんです。僕が生きた西暦みたいになってきました。「夏の日の1998」・・・ありゃ、あれは1994だったかな。ともあれ、2000回まで、あと少し!2000回というのは、ちょっとすごいんじゃないかなあ、と自分では思っています。僕の周りの一般ピープルでブログを2000回も書いている人はいません。よっぽどのヒマ人か、物好きか、どちらかですね。なにしろ2000回ですから、200回とはケタが違います。(当たり前)少しくらいは、記念になることを書こうかと思います。今日を入れてあと3回で2000回なので、今日からちょっと「2000回記念特集! ぱんぱかぱーん!」みたいな感じにしていきます。今日は、おそらく普通の人が素朴に思う疑問に、お答えします。「なんでそんなにブログ書いてるの?」簡単に言うと、「アウトプットのため」です。本を読んだり、ネットで調べたり、人から話を聞いたり、ときには有料のセミナーに行ったり・・・インプットは過多になる一方で、アウトプットの機会は、意図的に設けないと、とれないからです。やってみると、ネット上で共有財産化できるので、人の役にも立っているかもしれないし、なにより自分のためには、確実に役立っています。どこにいても過去に自分が書いた記事を検索して読むことができるので、「たしかブログに書いたな」とだけ覚えていれば、検索して読み返すことが簡単で便利です。備忘録としての役立ち具合はなかなかのものです。たまに反応がもらえたりもするので、アウトプットのしがいもありますしね。ここまでだとわりと普通のことで、ほかにも誰かが書いていそうなことです。せっかくなので今回はもう少し、自分に特化して、掘り下げてみます。僕は、ブログを書き始める以前から、「書く」ということは、わりとやってきたわけです。「僕は なぜ 書くのか」ということについて。「書くことの意味」について。僕の場合において、考えてみましょう。僕は、小学生ぐらいのときから、書くことが好きな子どもでした。作文の宿題は何ページも書いて出したりしましたが、先生がそのテンションについてきてくれなくて、反応が薄かったのが残念でした。(呆れられていたのかもしれません。)先日、実家に泊まったら、僕の昔書いたものが母親によって掘り出されていました。「いらんかったら、捨てて」という、ごもっともな言葉でした。高校時代の生徒手帳とかが残っていて、その中には、詩を書いていたりするんですね。恥ずかしいですが、ここまで年数が経ってしまうと、かえって客観的に自分の書いたものを見れるかもしれないとも思うのです。本邦初公開で、その、学生時代に書いた詩というやつを、ここに載せてみたいと思います。自分が読んだ詩の影響をかなり受けているなあ、と思います。やはり、インプットが先にあって、アウトプットがあるんですね。国語の勉強で詩を読んだりして、「いいな」と思って、自分でも、書いてみる。だから、詩を書くというのは、非常にシンプルなものでしかないんでしょうね。食ったものを出す、みたいな。わりと、そうやって書いた詩というのは、今読んでも、「なんか、いいな」という気持ちは一緒なんです。こういう、そのときの気持ちを残せるというのが、「書く」ということの利点なのかもしれませんね。僕みたいに公開の場でこんなに書いているというのは珍しいかもしれませんが、自分しか読まないヒミツの日記であれ、書くということは、自分を見つめなおすことにもなるし、客観視することなるし、表現を工夫することでいろいろなアウトプットの質的向上につながるものでしょう。何らかの形で書くこと、表現することは、とても大事なことだと思います。ちなみに、3つ目の詩は、宮沢賢治の『やまなし』の中の「クラムボン」に触発されたもので、後年、歌付きの曲になって発表しています。ちなみに、僕はたまに絵も描きます。▼エンジェル(詩と絵、1998,2002)でも、「エンジェル」の英語の綴りは間違えています。(笑)

2021.03.28

コメント(0)

-

尾崎里美さんの教え~『夢を叶える 0.1秒で人は変われる!』

心理セラピストの尾崎里美さんの本をよく読んでいます。今日は、4冊目に読んだ『夢を叶える 0.1秒で人は変われる!』を紹介します。(前に読んだ本は、この記事の最後にリンクを貼っています。)『夢を叶える 0.1秒で人は変われる!』(尾崎里美・七田厚、しちだ教育研究所、2016、税別1500円(現在は絶版))============================= 『夢を叶える 0.1秒で人は変われる!』 (本書の中には尾崎里美さんだけでなく七田厚さんの発言内容・執筆内容も含まれますが、 引用個所はすべて尾崎里美さんがおっしゃっていた部分です。) ・感情が起きていることを、ただ眺めてさえいれば消えてなくなります。 1分半で消える (p33) この部分の引用を打ち込む際、間違って「感情」を「過剰」と入力してしまいました。 ただ、そのおかげで、気づきがありました。 「あ、今、自分の感情が過剰になっている」と気づくということ。 これができると、いいなあ、と思いました。 尾崎さんによると、感情は眺めていれば1分半で消えるそうです。 なかなかそうやって自分の感情を俯瞰することができていないのですが、もしそれができれば、確かによさそうです。 感情コントロールのための重要な指針をいただきました! ・実は 欠点が個性で、それが才能だったという場合も多いのです。 エジソンの母は、耳が悪いエジソンに「それがあなたの才能」と言ったのです。 そして蓄音機などの発明につながりました。 (p38)・「短所を直すと長所もなくなる」(p39) 短所が実は長所だった、というテーマだけで、物語が1つ書けそうです。 日本の学校教育は短所を矯正しようとしてみんな同じ同質性を目指そうとしているとしてずいぶん批判されています。 短所が長所ならば、直すことはなくなり、「そのままのあなたでいい」にもつながりますね。 基本的には、僕は、それでいいと思います。 みんな違って、みんないい。 短所を長所だと捉えられるように、したいです。 次の箇所も、それにつながる内容です。 ・イタリアのクイズ番組を見ていた時、間違った回答をした人が、 「あら、そうなの。でも、私は自分の答えのほうが好きだわ。これでいいわ」 と言ったんです。 (p44)・クリエイティブ系の人は1人が好きです。 それが才能。 それをお母さんは「なんでみんなの輪に入れないの?」と悩んでいる。 (p45) 僕も思いっきりクリエイティブ系ですので、めっちゃ当てはまります。 飲み会とかは、出たくない。 1人でいるのが好き。 今もこうやって、1人でブログを書いています。 ほとんどの人は、こんなにブログ書かないですよ。 今までに書いたブログ記事が、1996件ですからね。(これが1997件目!) 他の人と一緒に過ごすのが好きな人が世の中には大多数だから、僕なんかは思いっきり浮いています。 ただ、それを才能と捉えれば、そうとも言えるかもしれない。 子どもの中にも、そういう子はいます。 基本的には、本人が困ってないんだったら、親が先回りして困ってもしょうがないかなあ、とは思います。 人づきあいが苦手だと、社会に出たときに困る、というのは正論です。 それは、僕も、困りましたし、人にも迷惑をかけました。 ただ、本人の特性を発揮して貢献できる分野というのがあるので、みんな同じにならなくていい、とは思うのです。 「私は、これで、いい」 本気で思えたら、その人は、強いですよ。 そう思えるあなたであるように、僕は、心より、応援しています。・「目の前に神様がいて、『なんでも1つ叶えてあげる』と言われたら、 いちばん最初に何頼む?」・すると、現実を離れるでしょ。 現実問題として考えると、「無理や」と思う人が多いので。 (p94)このあたりは、イメトレの具体的な方法についてです。 別の本で勉強した、ブリーフセラピーのミラクルクエスチョンにすごく似ていると思いました。 現実をすっ飛ばして、夢がかなった状態にいきなり自分のイメージをすっ飛ばしていく。 現実にすくめとられて考え方すらも動けなくなっている場合、非現実に一気に飛ばすアプローチが効果的です。 僕の場合、この質問の答えとして、すぐに「健康!」と答えました。 元気があれば、なんでもできる! 元気な時には当たり前すぎて価値が分からなかったけれど、元気でないときにはその価値が一気に分かるようになるものです・・・。 昨年度の音楽会で勤務校の3年生が歌った 「元気!勇気!力を合わせればどんなことでも できるんだ」 という歌の歌詞が、いつも僕の頭の中にはこだましています。 (児童用合唱曲「元気 勇気 ちから」エイミー・カワウチ作詞/北方寛丈作曲)最後は、教育ブログらしく、お勉強について。イメトレの具体例の中から、「計算のイメージ」の具体的な言葉がけについて。・今から3つ数えると、〇〇ちゃんの頭がコンピュータになって、計算がスイスイできるよ。 たし算もひき算もスイスイだよ。 1,2,3、はい。 〇〇ちゃんの頭がコンピュータになったよ。 いろんな計算が頭に浮かんでいるね。 それを集中してみると、おでこの裏側にパッと答えが出てくるよ。 (以下、略) (p167)催眠療法とイメージトレーニングは同じ系統のものらしいですが、 こういった言葉がけは、確かに、催眠で使われるものと同じだな、と思いました。 催眠とか暗示というのは、そう馬鹿にできたものでもなくて、けっこう効いちゃうときがあります。 効果云々よりも、なんだかこんな感じで楽しく計算ができるってことだけでも、雰囲気作りに効果があるかもしれません。 正統派の「計算問題を解け」的なやり方とは全く違うアプローチとして、計算を指導する人は、こういうのも知っておくと、指導の幅ができて、いいかもしれませんよ! ============================= 尾崎里美さんの『ちっちゃいおっちゃん』に感動して以来、尾崎里美さんの本を立て続けに読んでいます。催眠療法や心理療法を少しでもかじっていると、この方の言っておられることがより理解できるかもしれません。僕と同じ兵庫県にお住まいだそうで、一度お目にかかりたいなーと思っています。『ちっちゃいおっちゃん 笑って学べる心のおべんきょう』【電子書籍】[ 尾崎 里美 ]『ちっちゃいおっちゃん 笑って学べる心のおべんきょう』 [ 尾崎里美 ](関連する過去記事)▼尾崎里美『幸せの真実 本当の自分に還る』 人間関係と心の問題を考える寓話 (2021/03/01の日記)

2021.03.27

コメント(0)

-

卒業式 YouTubeライブ中継 実施後の備忘録

卒業式と修了式が終わったと思う間もなく、風邪をひいてしまいました。卒業式のYouTubeライブ中継のことだけ、忘れないうちに書いておきます。=========================△学校のネットワークではYouTubeライブの配信ができないことが直前になって判明。 なんと、ストリーム配信に対応できるだけの仕様になっていなかった! (ライブ配信の直前までは正常。配信開始と同時に円がくるくる回って、 待ってりゃいいのかと思っていたら、いつまで待っても配信開始されない。 学校のネットはダウンロードに比べてアップロードがほとんどできないようです・・・。) →〇結局、モバイルWi-FiルーターとSIMカードの組み合わせで、 学校のネットワークとは別のネットワークを使用しておこなった。 〇「Webカメラから」の簡単配信設定で通信量を抑制することにより、 2時間の配信を2GB弱の消費でまかなえた。△「Webカメラから」の簡単配信設定では音質があまりよくなくて 音が7秒間隔ぐらいで少し途切れる。 →ただ、配信を視聴していた人によると、「別に気にならなかった」とのこと。・ビデオカメラ1台にPCをつないで配信。 〇ビデオカメラの場所を移動させる際、三脚の下にはめるタイプのキャスターを使った。 便利だった。↓ カメラ三脚 キャスター付き デジカメスタンド(サンワダイレクト、税込み4580円)△電源ケーブルを外した状態でのPCの充電が思ったよりも、もたなかった。 (中古で2万円で買ったパソコンだったから?)△配信中にノートパソコンのふたをとじると、画面がロックされて、 配信を復活できない。△一度不具合で配信が止まると、復活できない。 予備機を用意していたが、同じ配信URLで別機に差し替えることができない。 →同一URLは無理なので、すぐに別URLを取得して、 不具合のURLに「こちらに移行」と書いておいて誘導するしかないか?・個人情報漏洩防止のため、限定配信で行い、翌日には「非公開」に再設定した。=========================失敗もいっぱいしましたが、とりあえず、8割くらいは成功したような気もします。今後YouTubeライブで配信を予定している方に、少しでも参考になれば、幸いです。。。(関連する過去記事)▼YouTubeライブの中継テストをやってみました! (2021/02/22の日記)▼卒業式のためのYouTubeライブ中継実験について、分かったことの追記 (2021/02/25の日記)▼卒業式のためのYouTubeライブ中継実験~ビデオカメラからでも簡易設定できた!~ (2021/03/02の日記)

2021.03.26

コメント(0)

-

小説『水を縫う』

先日の兵庫県公立高校入試の国語で取り上げられた小説『水を縫う』。図書館で借りて、読んでみました。『水を縫う』(寺地 はるな、集英社、2020/5、1760円)====================【内容情報】(上のリンク先の「BOOK」データベースより) 「男なのに」刺繍が好きな弟の 清澄(きよすみ)。「女なのに」かわいいものが苦手な姉の 水青(みお)。「愛情豊かな母親」になれなかった さつ子。「まっとうな父親」になれなかった 全と、その友人・黒田。「いいお嫁さん」になるよう育てられた祖母・ 文枝。普通の人なんていない。普通の家族なんてない。世の中の“普通”を踏み越えていく、6人の家族の物語。====================非常に、よかったです。なにげない日常の中にある意味を切り取った、見事な描写に感動しました。家族や、それに近い人たちの視点を章ごとに切り替えながら、それぞれの思いや悩みを綴る内容。僕だったら、こういう小説は書けないなあ、と思いました。繊細で宝石のような小説でした。僕が書くとしたら、非日常的な事件がどんどん起こって、誰が何した、そしたらどうなった、みたいな、出来事を追っていくような小説になってしまいます。日常のありふれた物語にフォーカスを当てて、掘り下げることは、一番難しい。見る角度を変えたり、遠目から見たり、近づいて見たりして、同じものの別の側面を感じさせること。知っていると思い込んでいたものの気づいていなかった値打ちに、気づかせてくれるような、ハッとする描写。そういうものが、巧みに書かれているなあ、と非常に感銘を受けました。日常のやりとりは、ある意味、漫画みたいでも、ありました。『海街diary』みたいな。『海街diary』(1) (flowers コミックス)(吉田 秋生)何気ない日常の中にある密度。めぐりめぐる考え・思考・心配ごとのリアル。こういう小説を読むことは、自分の日常に意味を与えたり、色彩感を増したりすることになると思います。新しく高校生になる人たちから大人たちまで、広く、オススメできる小説です!(関連する過去記事)▼2021兵庫県公立高校入試問題速報 (2021/03/13の日記)

2021.03.22

コメント(0)

-

マスクのデメリット=吐いた息をもう一度吸うコトによる酸素不足

コロナウイルス感染症対策として、マスク着用はもはや当たり前。ところが、常時マスクで過ごすことにより、思わぬ健康への悪影響も懸念されます。それが、今回の記事タイトルマスクのデメリット=吐いた息をもう一度吸うコトによる酸素不足です。(画像提供:写真AC)実は3月は体調不良の頻度が増えたので、昨日、地元でセラピーを受けに行ってきました。体調不良の内容は、主に、頭痛と吐き気です。全身の状態を診てもらい、次のようなことを言われました。====================・「酸素不足です」・「呼吸が浅い」・マスク生活により、酸素不足になる人が増えている。 吐いた息をもう一度吸うコトによる酸素不足。・本当はマスクを付けていても鼻だけでも出した方が酸素不足を補うにはいい。・排気弁付きのマスク またはプラスチックのマスクなら、吐いた空気は出て行くが・・・・職場には水筒を持っていく。水を飲むようにする。水を飲むことで酸素不足も補える。・血流の改善を。・腎臓の血管の状態がよくない。腎臓は肘の高さの横にある。背中から暖めるといい。・整体に行くなら、骨盤を矯正してもらいなさい。====================マスク生活による酸素不足とは、盲点でした。でも、言われてみればたしかにその通りだな、と思いました。ネットで調べてみると、同じ主張はすでに他の方もされていました。僕が知らなかっただけでした。▼コロナ禍で急増!「マスク頭痛」はなぜ起きる?3つの原因を知って対策しよう (大正製薬サイト)排気弁付きのマスクも、たしかに調べてみるとありました。ただ、排気弁がちょっと目立ちすぎかなー。付けるには少し勇気がいります。送料無料2枚セット 5層構造 マスク 排気弁付き 大人マスク 男女兼用 ↑これの、黒地に黒い排気弁なら、目立たなさそうです。子どもたちにとっても、学校ではマスク着用が義務づけられていますが、「脳の成長期に脳に酸素が行き渡らないのは心配」と言われていました。コロナにかからないことは大切ですが、メリットとデメリットの両方を考えておくことは重要だな、と感じました。コロナ禍でテレワークなども増え、電磁波の影響も心配されていました。マスクもパソコン生活も、新しい生活様式としてしかたない部分がありますが、決して自然な生活とは言えません。デメリットに関する情報も仕入れた上で、総合的に判断して行動しないといけないな、と思いました。

2021.03.21

コメント(0)

-

IDやパスワードはなぜ大切? ~『 サイバーセキュリティのひみつ』

GIGAスクール構想により小中学校で児童生徒1人1台のタブレット端末が貸与され、今まで以上に「情報セキュリティ」について学ぶ必要性が高まっています。そんな中、Facebookで教えていただいた次の本が、とても分かりやすくて親しみやすそうなので、紹介します。『サイバーセキュリティのひみつ』(学研キッズネット まんがひみつ文庫) ※公式サイトに接続。ネット上で読めます。 一般書店には流通していません。学校の図書室や公立図書館に多数並べられている「ひみつシリーズ」。公式サイトでかなりのページ(全部?)を無料で読むことができます!シリーズを通して、子どもたちが主人公。不思議体験を通して知らなかったことを学んでいくストーリー。主人公たちに自分たちのことを重ね合わせて、疑似体験をしながら知っていくことができます。マンガとしての面白さを損なわないように描かれているので、マンガを楽しみながら、知らず知らずのうちに知識も身につくというところが、ナイスです。同書p2「読者のみなさんへ」には、次のように書かれています。====================インターネット上で情報を守ることの大切さが、わかりやすく説明されています。====================「第1章 インターネットにひそむ危険」は、IDやパスワードの重要性を認識していなかった主人公たちが、その大切さに気づいていくようなストーリーになっています。全部は読んでいないのですが、これからの時代、この本は各クラスに1冊、置いておいてもいいなあ、と思いました。(市販されていないので、学校から直接要望して送ってもらう形になるのかな?)なお、今のひみつシリーズは、学研の電子書籍ストアBook Beyondでも、無料で読めます。『 サイバーセキュリティのひみつ』は見つけられなかったのですが、『インターネットのひみつ』なら、ありました。少し古いかな。Book Beyondなら、画面いっぱいに拡大表示できて読みやすいです。富山県や石川県のひみつなど、地域やテーマを特化したひみつ本が読めますよ。▼学研の電子書籍ストアBook Beyond▼Book Beyondの『インターネットのひみつ』

2021.03.20

コメント(0)

-

【クイズ】ひらがなとカタカナで、全く同じに書くものは?

Facebookが3年前の投稿を思い出させてくれました。それは、3年前の、我が子が所属する「子ども会」における、「6年生を送る会」の出来事でした。そのときに、5年生以下に対して6年生が考えたクイズが、秀逸だったのです。3年経っても、やっぱり秀逸だと思えます。そんなわけで、今日のブログネタは、これでいきます。そのときの6年生が出した問題が、コチラ。「ひらがなとカタカナで全く同じに書くものを、『へ』のほかに、あと2つあげてください。」黒板には==================== へ = ヘ □ = □ □ = □====================と書いてあります。皆さん、これ、分かります?5年生以下の子どもたちは、「えー、ないでー!」「り?」「いや、微妙に違う」と思考が超活性化していました。しばらくしたあと、6年生から、絶妙なヒントが。「これに、なにか足します。」このヒントで、あなたも、分かりましたか?ちなみに、このブログを書くにあたり、「へ」はひらがなに変換し、「ヘ」はカタカナに変換しましたが、たしかに、寸分違わず、同じでした!(関連する・・・かもしれない過去記事)▼拗音・促音・くっつきの「を」「は」「へ」を間違える子どもの指導 (2017/02/20の日記)

2021.03.19

コメント(0)

-

YouTubeで「何のために」で検索して見た動画で感涙!!

僕は以前から、「新しいチャレンジ」が好き。新しいことは、わりとやりたります。でも、それを周囲に発信するときには、「何のために」を明確にすることが大事。でなければ、共感されることなく、広がっていきません。どうせなら、自分がやったことが広がって、「何のために」も共有化したい。そういう思いを強く持った昨晩、寝る前にYouTubeで「何のために」を検索。出てきた講演動画を、スマホで聞きながら、眠りにつきました。これが、寝られないほど、面白い!続きが気になって、本日の仕事帰りにもスマホから音声を流して聞きました。終盤のお話は、運転しながら感動して感涙!!文昭さんの終盤の話は、息つく暇なく次から次へと言葉がほとばしり、グイグイ引き込まれます。すごい!ほんまにすごい!こんないいお話が、無料で聞けていいんだろうか。今はいい時代ですね。無料で聞けるもののクオリティがはんぱなく高い。かなりオススメの講演動画ですので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。「何のために」で有名な、中村文昭さんの動画です。(1講演を4つの動画に分割して公開されています。)中村文昭さんは、「何のために」という本も出されています。今知りました!『何のために』/中村文昭(関連する過去記事)▼中村文昭さん講演~みるみる元気がわいてくる!(^0^) (2009/10/05の日記)

2021.03.15

コメント(0)

-

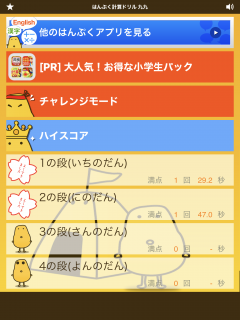

iOS『はんぷく計算ドリル 九九』は4択なので答えやすい!

1年間の学習の総仕上げの時期です。2年生の場合、九九の復習も入ってきますね。iPadの場合、九九のアプリがいろいろ利用できます。無料で、かなりいいものが、わりとあります。最近使っているのは、『はんぷく計算ドリル 九九』(学校ネット)「1の段」などの、段ごとの練習は、その段を覚えるために重宝します。全部の段を覚えた子には、上の方にある「チャレンジモード」に挑戦してもらいましょう。チャレンジモードは、全部の段からランダムで出題されます。制限時間があり、上端の白いバーがだんだん減っていきます。早く回答できたときは回復します。ゲーム性があり、なかなかよくできています。おっと、今気づいたけど、右上の端に「パス」というのもありますね。4択なので完全に覚えていなくても、選択肢をヒントにできるのがいいです。他の九九アプリは、完全に覚えていないと正答できませんが、「選択肢を見たら思い出す」というタイプの子(うろ覚えの子?)は、先にこのアプリで自信をつけるといいのではないでしょうか。「ぼくは九九ができる」と思い込むことが大事です。思いが先!結果は、後から、ついてくる!チャレンジモードが終わると、得点が計算されて表示されます。すごそうな点数が表示されると、「得意」感がアップします。そして、さらに上を目指して、やる気に火が付くのです。他の方が書かれた、次のサイトも参考になります。▼【無料】算数の勉強アプリ『はんぷく計算ドリル 九九』のレビュー (スマポ様、2020年2月19日記事 2020年5月6日更新)▼お子さんの苦手克服を手助けする!九九練習アプリ3選 (アプリノ様、2018年07月09日記事)↓僕のブログの過去記事も、参考になります。たぶん。(関連する過去記事)▼【動画】「パプリカ」のリズムにのって九九をおぼえよう!(九九チャンツ【こたえつき】) (2020/04/13の日記)▼【動画】「パプリカ」のリズムにのって九九を言おう!(九九チャンツ【答えの声なし】) (2020/04/19の日記)▼九九の歌など、九九を覚える方法 (2016/02/19の日記)▼超簡単な対戦「さんすう」ゲーム 「マジックナンバー」(トランプを使って) (2011/09/09の日記)▼かけ算九九 おすすめデジタルコンテンツ (2010/11/04の日記)

2021.03.14

コメント(0)

-

2021兵庫県公立高校入試問題速報

昨日は兵庫県の公立高校の入試日でした。小学校教員をしていると直接関わりがあるわけではないのですが、卒業した子たちが挑んだ問題だと思うと、どんな問題か知りたくなりました。ちょうど、昨日の夜、サンテレビで「兵庫県公立高校入試問題速報」が放映されていました。現在は放送内容がそのままYouTubeにて公開されています。上のリンクは国語の解説ですが、他教科もあります。公開動画の一覧は、サンテレビのYouTubeチャンネルからご覧ください。大学入試改革の影響で、問題の傾向も変わってきているようです。これから先受験する子どもたちのためにも、どんな入試問題が出されているか、小学校教員であってもチェックしておくのは、いいかもしれませんね。上の動画のサムネイルでも使用されている、国語の小説が、面白そうでした。地元の図書館にあるようなので、チェックしにいこうと思います。『水を縫う』 [ 寺地 はるな ]「国語」で取り上げられる小説は、描写が巧みで、引き込まれるものが多い、と感じます。それにしても、「にゃんこなんとかというゲーム」という言葉が国語の入試問題で見られるとは思わなかった。問題を解こうとした受験生たちも、ここのところは内心くすっと笑えて、肩の力が抜けたのではないでしょうか。国語の試験問題の中の小説本文などは、ネットで見られる過去問では著作権の関係で削除されています。でも、サンテレビの解説動画だと見られるんですね。動画だからでしょうか・・・。▼兵庫県 公立高校入試[問題・正答] (リセマム様)※本日現在では最新の問題は未公開。過年度は公開済み。入試問題は子どもたちが一番真剣に読んでくれるので、出題者も子どもたちにぜひ読んでほしい内容を吟味して選んでいるんだろうな、と思います。数学もちょっと見たけど、難しいなーと感じました。受験をウン十年前に経験した者が今やっても解けそうなのは、国語ぐらいでしょうか・・・。ちなみに、合格発表は3月19日だそうです。みんな合格してるといいな。

2021.03.13

コメント(0)

-

【速報!】エクセル野球シミュレーション「脳内野球」2.0が公開

Vectorに公開依頼を出していたエクセル野球シミュレーション「脳内野球」バージョン2.0が、ついに、公開されました。やったーー!!▼「脳内野球」サイトhttp://hp.vector.co.jp/authors/VA029485/NounaiYakyuu.htmlVectorのダウンロードページキャラクターのデータや画像、使用される音楽データを自由に差し替えることができます。「一部を置き換える」ことで、カンタンに自分の思いや考えを反映できます。かなり自由度の高いゲームです。初期チームは、結局、こんな感じになりましたよ! ↓また別記事で詳しいことは書きますね。まずはお知らせまで。よかったら、ぜひ、感想を聞かせてください!(関連する過去記事)▼野球好きな子が学習用語をいつのまにか覚えるかもしれないゲーム「脳内野球」 (2021/01/23の日記)▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1 (2021/02/16の日記)▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その2 (2021/02/17の日記)

2021.03.12

コメント(0)

-

自分のYouTube動画にコメントがついたら通知する方法

少し前に、エクセルで作っている野球ゲームの更新予告動画をYouTubeに上げました。息子と相談しながら、ゲームのオープニング曲を作ったので、ほぼそれを収録しただけのものです。2小節だけの短いもの曲なので、曲というより、ジングルというべきかな?僕が思いついたメロディは ソードミソ/ラーレファラ/シードーというものでした。最初はサックスの音色で鳴らしていました。それに対して我が息子の意見を反映し、改善しました。「トランペットの音がいい」「ソから始まるのを、ドから始まるようにする」という、なかなか的確な助言をもらいました。野球というイメージからは、たしかにトランペットの音がふさわしいと思いました。で、このYouTube動画に、少し前にコメントで質問をいただいていたのです。偶然、ほかのYouTube動画を見ようとしていたときに、「通知」のベルマークを押したので、気づきました。コメントをもらうことなどめったにないので、見落とすところでした!YouTubeにコメントがついたらメールで通知がくるはずだったのに、おかしいです。今回、調べ直してみたら、次のことが分かりました。まず、自分のYouTubeアカウントの「設定」に行きます。すると、まず「デスクトップ通知」というのがあります。僕の場合、「ユーザー設定」は全てONにしていたのですが、「このブラウザで通知を受信する」はONになっていませんでした。まず、ここをONにしました。(右にスライドされた状態がONです。)で、本来の目的はメールでの通知なので、その設定のさらに下に行きます。「メール通知」というのが、あります。実は、僕はここの「メールで受信する」だけをONにしていたのです。どうやら、それだけでは、不十分だったようです。さらにその下に、「ユーザー設定」として2つの項目があります。僕の場合、余計なメールを受け取りたくないので、ユーザー設定の2つは、どちらもOFFにしていました。それがいけなかったようです。2つめの「クリエイターの更新情報とお知らせ」をONにしました。これで、コメントがあったらメールが来るはずです!YouTubeの公式ヘルプ▼YouTube からのメール通知を有効または無効にする(関連する過去記事)▼自作曲をYoutubeで公開♪(「やまなし」と「きらきら星」) (2019/01/04の日記)

2021.03.09

コメント(0)

-

『Think right 誤った先入観を捨て、よりよい選択をするための思考法』

思考の落とし穴に、はまってませんか?僕は、はまっています。はまりまくって、身動きとれません。1人で考えていると、どうしても別の視点がとりにくくて・・・。そういう意味でも、人と話す、みんなで考える、って重要。でも、人と話すのが苦手なので(^^;)読書をして、いろいろな考え方・ものの見方があることに気づこうとしています。たとえば『Think Clearly』のシリーズは、ホントにクリアにものの考え方や事例を書いてあるので、参考になります。『Think clearly 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法』 [ ロルフ・ドベリ ]『Think Smart 間違った思い込みを避けて、賢く生き抜くための思考法』/ロルフ・ドベリ/安原実津前2作のことは、去年、ブログに書きました。今回は、そのシリーズの最新版『Think right』の読書メモを書いておきます。『Think right 誤った先入観を捨て、よりよい選択をするための思考法』(ロルフ・ドベリ、サンマーク出版、2020/6、税別1700円)↑リンク先は電子書籍版============================= 『Think right 誤った先入観を捨て、よりよい選択をするための思考法』 ・「自分がその客のことを大好きだと信じこませることほどいい方法はない」 ジラードの必殺テクニックは、かつての客も含めたすべての得意先に、毎月、「あいさつ状」を送ることだ。 (p57) 挨拶状の中身はたった一言、「あなたが好きです」だけらしいです。 営業の極意というのは、こういうところにあるようです。 同じことをするわけでなくても、こまめに連絡を取って好意を感じてもらうことで、よい循環を保てることは、あるでしょうね。 「好き」こそ、好循環を続けるエンジンなのです。 自分にとっても、相手にとっても。 僕は感情よりも理屈に偏りがちなので、「理屈抜きに好き」の威力を過小評価しているよな、と自分で自分のことを思います。 ・「ネズミの死骸を届けたものには報酬を与える」。 こうすれば、ネズミによる作物の被害が減ると思ったのだ。 ところが、この法律が施行されると、報酬を少しでも多くももらおうとする人々によってネズミが繁殖され、増えてしまった。 (p125) 引用したのはベトナムが独立する前の植民地政府による法律の事例。 あー、僕も同じような失敗をおかしてしまいそうです。 「こうすれば、こうなるだろう」と思い込んでしまって、失敗する。 たとえば、悪意のある者やライバルが、「そうするなら、こうする」と打ってくる手を、全く想定できていない。 「こうすれば、こうなるだろう」と思い込んだ自分のことを、「なんてアタマがいいんだ~」と思って最善だと疑わないので、こういうことになるのかな? 今読んでいる小説も、三方丸く収まる理想的なやり方を思いついたけれど、それを悪用しようとする人が現れる、というストーリーなのですが、まさに、「理想通りにいかない」というのがこの社会の難しいところ。 理想的な法律を施行したけれど、抜け道があった、とかはわりとよく聞く話。 準備段階で、どれだけ想定できるか、ですね。 ただ、一方で次のようなことも、本書には書かれています。 ・ゼロリスクを追求するのは、ばかげている。 ・毒は分量によって 毒にも 薬にもなる(p291) リスクは常にあるものです。 また、すべてを想定しておくことも、できません。 それが分かっているかどうか。 完璧を期そうとして失敗することも、それもまた、よくあることです。 リスクも想定外もある、ということも想定した上で、やっていく。 後になって「え???」と慌てない。 「想定外のことも起きるって、想定してたよ~」と涼しい顔で言いながら、修正していけたら、いいな、と思いました。 ============================= 引用部分は本書の中で僕が個人的に印象に残ったところだけです。かなり広範囲にいろいろ書いてある本ですので、気になった方はご一読ください。シリーズの他の本の読書メモも、去年書きました! (関連する過去記事)▼「他人の評価からは 自由になったほうがいい。」~『Think Clearly』 (2020/07/13の日記)▼1文字から連想させる実験、「思い込み」しやすい例 ~『Think Smart』 (2020/07/14の日記)

2021.03.07

コメント(0)

-

「自分をまっすぐな柱だと意識してみましょう」 ~伊勢白山道『自分の心を守りましょう』

3月は仕事が怒濤のようにあってなかなかしんどい時期です。次から次へと、まるで少年マンガの強敵に次ぐ強敵のように、倒しても倒しても次が来る。そういうときに大事なことは、「心」です。まあ、いついかなるときでも、極論すれば、「心」が一番大事なのです。それも、「自分の心」です。他人の心を大事にするには、まずは自分の心が安定していること。脅かされないことが必要です。「自分の心を守りましょう」という本があります。このタイトルは、なかなか秀逸です。自分の心が脅かされていると感じたとき、ぜひ読んでみてください。読みやすいです。『自分の心を守りましょう』(伊勢白山道、経済界、税別1300円)============================= 『自分の心を守りましょう』 ・すべてが必ず「絶えず変化する」次元です。 (p28)・苦しい中でも「それでも」生かされている感謝の気持ちを置く (p29) すべては移り変わっていく・・・ しかし、そのときのことに気を取られて、変わっていくことを忘れてしまう。 そうすると、苦しくなります。 逆に、変わっていくことが本当に分かれば、ありがたみも感じられます。 忙しいと感謝の気持ちを忘れてしまいがちですが、「それでも」感謝の気持ちを置くことで、オセロのようにすべてが逆にひっくり返っていくかもしれませんね。 ・ほんとうの安心感とは、「絶対に不動の自分」を見つめることで、内心から起こって「来ます」。・これを釈尊は、「自燈明(じとうみょう)」、自らを明かりにして先に進みなさい、と言いました。 (p43) 周りが変わりゆく中で、自分の中に「不動の自分」を感じることができれば、揺るがなくなります。 前にご紹介した本『幸せの真実 本当の自分に還る』とも通じますが、結局は自分次第なのです。 周りのせいにしてしまっているところから、もう一度、結局は自分次第であるというところに帰ってきましょう。 ・1.それでも、自分は生かされているという視点。 2.この現状でも、「楽しんでやろう」という視点。 (p70)・現状を「静観する」 (p71) 他人のせいにしているところから自分に視点を戻して、むしろそこから周りのおかげというところまで考え方を逆転できると、逆転グセがつくかもしれません。 「逆境○」という特性がつくかもしれません。 逆境を、むしろ楽しめるようになるかもしれません。 成功者はどなたも逆境を乗り越えてこられていますよね。 そこには、苦しみながら乗り越えるというよりも、むしろ楽しんで臨まれていたところがあるのではないでしょうか。 ・自分をまっすぐな柱だと意識してみましょう(p76)・姿勢が悪いと、体内の循環が低下して、胃腸にガスが溜まりやすくなる・おヘソを突き出す感じで、「おヘソで歩く気持ち」を持つことが大切です。(p77)このあたりはかなり具体的な方法論のお話。 考え方だけでなくて、こういった行動指針を示していただけると、自分を変えやすくてありがたいです。 特に僕は油断するとすぐに猫背になりがち。 胃腸にもガスがたまって、そのせいでか、寝込んでしまうことも! 姿勢一つで、大きな変化につながるものなのですね。 オヘソを意識するのは、目印として非常に分かりやすいので、いいと思いました。 忘れずに意識し続けていきたいです! ・人には、どんな嫌な相手にも「静観する」態度が非常に有効です。 そして、どうしても他人に腹が立つ自分がいれば、その自分をも静観します。 自分が何に怒っているのかを、自分で自分自身を静観します。 それが、ほんとうの自分なのかを観ます。 自分とは、ほんとうにそれで怒る人なのかを観ます。(p166)この部分を引用しようとしたときに、ちょうど自分の息子から「ゲームをタブレットに入れて」と言われて、「今ブログを書いているんだけど」と腹を立てることがありました。 おっと、そういえば「どんな人にも静観する」という記事を書いているところだった! そう思い直して静観を心がけましたが、自分の予定を急に崩されると、やっぱりイライラしてしまう自分がいました。 この本に書いてあるとおり、「それが、ほんとうの自分なのか」を観ようとしました。 その程度で怒る、それがほんとうの自分でした。 まあ、しかたないかと思いました。 自分はそんなにえらくないなあ、と思いました。 僕みたいに、あきらめの境地に立つこともあるかもしれませんが、自分で自分を観る、というのは、怒りをコントロールするためには、よさそうです。============================= 特に本書の前半からは、学びが多かったです。なかなか、書いてあるとおりにはできませんが、こうやってブログに書き留めて、意識をしつづけることを、心がけていきたいと思います。(関連する過去記事)→カテゴリ「心理・カウンセリング・セラピー」

2021.03.06

コメント(0)

-

『特別支援教育の実践情報』2021/2・3月号「デキる先生は持っている ちょこっと指導スキル」など、特別支援教育の雑誌の最新情報!

今年度は「特別支援教育」に関する雑誌を3誌、購読しています。3誌も読むのはなかなか読むのが追いつかないのですが、非常に勉強になります。最近読んだオススメの号を紹介します。『特別支援教育の実践情報』2021年 2/3月号(明治図書、税別927円)なんと通算200号の記念号です。この号の特集記事が、すんごく、役に立つのです。特集名は、「デキる先生は持っている ちょこっと指導スキル」!「デキる先生が実はしている小さいけれど大切なこと」というテーマで、P6からP37まで長きにわたってズラズラ~っと、1ページごとに別のスキルが、読みやすくまとめられているのです。さすが200号記念号、現場のニーズにジャストフィットする特集記事だと思いました。しかも、僕の知っている先生方が軒並み寄稿されていてびっくりしました。(^^;)公式サイトから「もくじの詳細」をクリックすると、具体的な各スキルのタイトルが分かります。ぜひ、チェックしてみてください。▼明治図書『特別支援教育の実践情報 2021年2・3月号』公式ページたとえば「LDの子どもの理解と配慮ポイントを押さえる」といった内容があります。「○○の子どもの理解と配慮ポイントを押さえる」は、発達支援教室ビリーブの加藤博之先生が書かれているのですが、「ADHD」「LD」「知的障害児」「ASD」のそれぞれに分けて書かれているので、4月から新規に通級や支援学級を担当する教員にとっても、とても参考になるものではないかと思います。ASDの場合だと「その子の世界に入り込み、同じ時間を過ごすことが大切です。」(p17)と書いてあるなど、子どもとの関わりで役に立つ金言が短くまとめられており、子どもの世界を大事にする温かな著者のまなざしが伝わってきました。普通に書いたら何十ページ、何百ページになりそうなテーマを、1ページですっきりとまとめられているのは、本当にスゴイです。他の先生の寄稿にも共通して思ったことですが、どの方も本当に子どもを大切に思われていて、その結果こういう考えや支援が出てくるのだな、と納得できるものでした。各先生方が夢の共演をされる中で、それぞれがコンパクトにまとまった記事が読め、普通に本を買うよりもお得かもしれない、と思いました。辞書的に後で探して読み返す用途にも使えそうです。最後に別の雑誌の話も。少し前にご紹介した『特別支援教育研究』(東洋館出版社)についてです。(過去記事▼高校通級の最先端の取組を知る ~『特別支援教育研究』2021/2月号)最新号の3月号は、毎回の「通級」の連載記事に、なんと「知的障害のある子どもの通級による指導の実践の紹介」が載っています。知的障害のお子さんは通級指導の対象ではないのですが、特別支援学級に入っている子だけが知的障害かというとなかなか怪しいところがあり、こちらも、現場の隠れたニーズにマッチする記事では、と思いました。宮城教育大学附属小学校の川村修弘先生が、文部科学省の委託事業で研究されていた内容らしいです。「知的障害は通級の対象として認められていないのに、こんな記事を出していいの?」と最初思いましたが(笑)、研究事業として認可されて、されていたのでした。▼東洋館出版社『特別支援教育研究』2021/3月号公式サイトこちらの雑誌はこれまでの号でも今年度「通級による指導の極(きわみ)~自立活動の指導を追究する~」という連載記事がありました。4月から新しく通級の先生になられる方は、興味のある号を読んでみられるのもいいのではないでしょうか。

2021.03.05

コメント(0)

-

卒業式のためのYouTubeライブ中継実験~ビデオカメラからでも簡易設定できた!~

2月25日の日記卒業式のためのYouTubeライブ中継実験について、分かったことの追記の続報です。体育館から実際にビデオカメラから中継をおこないました。YouTubeライブで配信し、手の空いている職員がライブで確認しました。結論から言うと、おおむねうまくいきました。前回の記事で、ビデオカメラからの送信になると「エンコーダ配信」というものになり、設定がややこしいということを書いていました。こちらも一応はできそうな感触を得たのですが、「やっぱりよく分からない」というのが正直なところでしたので、結局僕の判断で、カンタン設定で配信実験をしました。ネットで調べると「ビデオカメラからの送信は、エンコーダ配信で」というように書いてあるのですが、そんなことは絶対ではなくて、「ウェブカメラ」という選択肢を選ぶと、ビデオカメラからでもカンタン設定でできることがわかりました。これにより、前回の記事で書いていた「OBS」も使わずに配信できて、ラクチンでした。エンコーダ通信だと通信量が膨大になっていたところ、今回のカンタン設定だと、画質と音質があまりよくない代わりに、通信量がかなりおさえられました。たしか、7~8分のライブ配信で、0.1GBしかモバイルルーターの通信量を消費しなかったと思います。体感では、エンコーダ通信の10分の1くらいにおさえられたのでは、という気がしています。(あくまでも個人の主観的な感想です。)カンタン設定で通信量がおさえられそうなのが分かったために、今回はモバイルルーターでの通信をおこないました。有線LANを引っ張った方がいいかも、というのは、選択としては今後の検討課題として残っています。また、画質はこれぐらいでもいいんじゃないかという気がしましたが、音質は、ノイズが気になったので、ビデオカメラとは別にマイクをつなげることはできないのかな?と思いました。これまた、検討課題です。まあ、とりあえず、「できそうだ!」ということが分かっただけで、ホッとしています。

2021.03.02

コメント(0)

-

尾崎里美『幸せの真実 本当の自分に還る』 人間関係と心の問題を考える寓話

「幸せの果実」という本を読みました。文字がかなり多いのですが、いちおう「絵本」という形態になるようです。『幸せの真実 本当の自分に還る』(尾崎里美 、カナリア書房、2009、税別1200円)一言で言うと、「寓話」になるのでしょうか。ファンタジーの世界の話なのですが、現実の僕たちの社会をふまえて書かれた物語です。この本の商品説明には、次のように書いてあります。=============================人と比べるのではなく、ありのままの自分を愛することが幸せに生きるための第一歩。7歳の少年・ヒカリを通して、自分の心を癒し、自分らしく、自信を持って生きることの大切さを説く。大きな気づきを与え、心の癒しとなる本。(上の商品リンクのリンク先「商品説明」より)=============================主人公を7歳の少年にして、その少年が旅をする中で気づいていく、というストーリーが、とてもよくできていると思いました。主人公が純粋無垢な少年というところから、「星の王子さま」に通じるものを感じました。子ども向けの絵本というよりも、小学校高学年から大人までが、読んで、心で感じるための本であるように思いました。オビの言葉は、「人と違っていても、いいんだよ。」なかなか興味深いストーリーだったので、読書メモに残しておきます。============================= 『幸せの真実 本当の自分に還る』 ・「成長してエネルギーの振動数を上げなければ、ブルーを助けることはできん」 (p29より) おそらく神様だと思われるおじいさんから、主人公の少年が言われる言葉です。 この後、振動数の数字が具体的に示されます。 「ドラゴンボール」のスカウターで戦闘力が示されたときのようなワクワク感を覚えました。 僕の振動数はいくらぐらいかなあ・・・・ ちなみに、振動数とは「愛の強さ」らしいです。 なんてシンプルでステキな定義! ・お父さんは仕事から帰ってきて、自分の仕事がどれだけ多くの人に喜びを与えたか、うれしそうにお母さんに話していた。 (p36より)ここは、なんてことのない描写なのですが、自分が「お父さん」なので、「こんなお父さん、ステキだな。なりたいな」と思って、チェックさせてもらいました。(^0^) そうか、仕事は、多くの人に喜びを与えるためにしているんだな。 なんだか、仕事というものを再確認させてもらった気がします。 愛の星である、主人公の少年のふるさとでの描写です。 この後、物語が進んで、少年は地球と思われる「ブルー」という星に行きます。 ・この国では、自分がうまくいかずに不幸なのは、他人のせいなんだ。 (p76より) こうシンプルに書かれてしまうと、鋭い刃で喉元を突かれたような、「やられた」感があります。 「不幸なのは、他人のせい(にしていること)」 不幸の本質をこんなふうに言い表されてしまったら、他人のせいにしている自分を反省せずにはおれません。なお、絵本の中では、他人のせいにしあっている具体的なセリフが、この前のページに書かれています。胸に痛いです。 そして、絵本は次のように続きます。 ・この国の人たちは、自分の不幸を他人のせいにすることで、そのマイナスのエネルギーが自分に返ってきている。なにがあっても、人を責めるのではなく、あたたかい言葉をかけてあげることが大切なんじゃないだろうか。 (p77より)============================= 絵本のストーリーはまだまだ続きますが、紹介はここまで。僕たちが自分の生活を振り返るために、大変示唆に富んだストーリーだと思いました。興味を持った方は、読んでみてくださいね。

2021.03.01

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1