2021年08月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

本田健×バシャール『本当にやりたかったことを、今すぐはじめよう!』

しばらくの間、コロナ禍における音楽教育でのタブレットの活用に書いてきました。今日はちょっと小休止して、全く別の話題です。スピリチュアル系の本の読書メモです。スピリチュアルなテーマの本には、証明不可能なことが書いてあることもあって、僕も全てを信じているわけではありませんが、純粋に読み物として面白いと思います。読んだ本は、これです。『本当にやりたかったことを、今すぐはじめよう!』(本田健×バシャール(ダリル・アンカ)、サンマーク出版、2019、1700円)バシャールというのは遠い宇宙の存在で、ダリル・アンカさんという人を通して、地球人にお話をしてくださいます。=======================『本当にやりたかったことを、今すぐはじめよう!』 ・それ自体がワクワクするからやることであって、それをやった結果こうなるであろうと、その先を期待してはいけないわけです。・自分の最大限の力でそれに臨み、その際、いっさい結果を期待してはいけません。 (p55)僕もそうですが、世の中の人はわりと「結果に期待する」ことが多いですよね。 そうではなく、結果よりも、プロセスを楽しむ! エジソンとかイチローとか、歴史に名を残す人たちはみんな、その過程がワクワクしてたまらないから、結果として名を残す業績をあげたのかもしれません。 これとは別に「結果を明確に思い描け」「クリアなビジョンを持て」という教えも、別の人の本にはよく出てきます。それと真逆のことを言っているのが面白いなーと思いました。 結果にこだわりすぎると、落ち込むことにもつながりますし、この教えは、読んでよかったです。 結果に一喜一憂するような人生は、ちょっと人生を楽しみ切れていないような気がしてきました。 結果に、期待しない。(笑) ・「Mind your own business」・人のことには口出ししない、人のことには手を出さない (p63) これは、アドラーの教えと一緒だな、と思いながら読みました。 アドラー心理学でいうところの、「課題の分離」ですね。 英語の慣用句が出てくると、日本語ばかりで理解するより、多面的・多角的に理解できる気がします。(^0^) ・本田: パートナーがほしい、お金がほしいと思った瞬間に遠ざかるということですね。・バシャール: そうです。 ですから、つねにいつも必要なものはもう目の前にあるということを受け入れ、理解することが大切です。 (p69)今までのところもバシャールの言葉からの引用だったのですが、ここで初めて本田健さんとバシャールの対話形式で引用してみました。 バシャールは、「夢をかなえるゾウ」のガネーシャみたい。(^0^) ちょっとびっくりするような教えを、さらっと口にします。 ・最初の第一歩はいつも変わっているということ、すべてが変化しているということに気づくことです。 (p165)今度のコレは、ブリーフ・セラピーの「変化は必然である」というのを思い出しました。 変化に気づくこと。 なるほど。たしかに、変化の第一歩は、すでにある変化に気づくことです。 変わらないものなんて、ないのかもしれませんね。 ・たとえば、自分の本がベストセラーになる!ということが、感覚的に深いところで信じられたら、もうあなたは、新しい平行宇宙に行ったことになります。 (p195)本田健さんのあとがき(コラム)からです。 そういえば僕がバシャールの存在を知るきっかけになった本にも、こういったことが書いてありました。 最後に、同じく、そのあとがき(コラム)から、最後の言葉を引用します。 ・あなたがえらぶほうが、現実になります。 そう、「未来は、えらべる」のです。 (p197) =======================未来は選べるということに、ワクワクしてきました。ワクワクする気持ちを持ち続けて、ワクワクすることをやり続けていこうと思います。コロナ禍なので気がめいっていましたが、ワクワクを捨てずに楽しんでいくぞー!!! ▼「こういう人だと思って対してると、そういう人になる」 (2019/10/27の日記)▼『常識を疑うことから始めよう』 (2019/09/25の日記)▼「イメージが伝わっているんです。」 ~鴨頭 嘉人『夢を叶える5つの力』 (2021/08/05の日記)

2021.08.30

コメント(0)

-

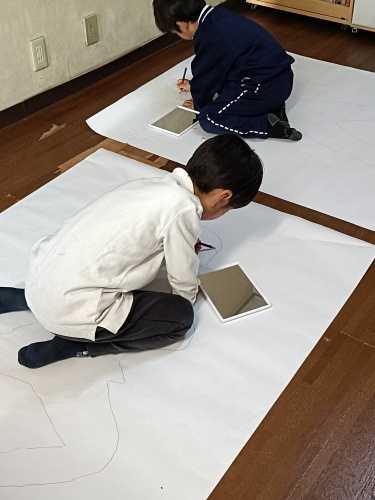

鍵盤ハーモニカ奏の「指の動きの見本動画」を作りました♪

お盆近辺は時間的余裕があってブログを毎日更新できていました。それも終わり、5日ぶりの更新です。5日空いたので、前回・前々回の話をおさらいしておきましょう。(前々回)▼1人1台タブレットで音楽会の曲の予習をしよう!(前回)▼「お手本」をスロー再生しておぼえよう!コロナ禍で制約が強くなってきた中、1人1台タブレットを活用しよう、という話でした。「お手本動画を各自で視聴」というのが、前回・前々回の要点です。詳しくはリンク先の過去記事をお読みください。今日は、その続きです。あれから、勤務校の低学年のために、音楽会演奏予定曲のお手本動画をいくつか作りました。その中で、「鍵盤のどこをおさえるか」をピクチャ・イン・ピクチャで示す、ということもやりました。ピクチャ・イン・ピクチャとは、動画の中に動画や写真を埋め込むことです。ゲーム実況動画とかで、ゲーム画面の中に□囲みがあって、しゃべっている実況者の顔が出ているものがありますよね? あんな感じです。学校の子ども向けの動画をそのままお見せすることはできないのですが、写真だけお見せします。↑※限定公開なので、リンクされていません。写真だけです。鍵盤ハーモニカの画像は、フリー画像サイトのものを切り抜いて、1オクターブの範囲だけにして表示させています。「動く楽譜」の動画は音楽制作ソフトの画面録画です。その際に、画像ソフトで鍵盤ハーモニカの画像が常に上に表示されるようにして、録画しています。ただし、通常の画像ソフトであれば、周りにウインドウ枠も表示されてしまいます。そこで、作成にあたっては、周囲の枠なしで画像のみを表示させるアプリを使いました。▼『Alkett MultiView』 https://report.hot-cafe.net/alkett-multiview-5253 (↑Report Hot Cafe様のソフト解説記事、2018.05.25 「ウィンドウ枠の非表示が可能な画像ビューア…編集アプリ不要のクイック加工!」)上のフリーソフトを使えば、見事!周囲に何のウインドウ枠も表示されずに、その画像のみがポツンとデスクトップ上に表示されます。どこでも任意の場所に動かせます。おお!これぞ、求めていたものだ!制作者の方、ありがとう!画面録画後の作業は今まで同様、ムービーメーカーで行いました。鍵盤画像上の ● は、ムービーメーカーでテキストの ● を置いて、いちいち移動させました。ちょっと大変でした・・・。(WindowsよりもAppleのiPadのほうが、標準で使える動画制作ソフトでピクチャ・イン・ピクチャがやりやすいようです。今回僕がやったやり方は擬似的なピクチャ・イン・ピクチャと言えるもので、本来は動画編集ソフトでやるべき内容です。「ムービーメーカー」では基本的にピクチャ・イン・ピクチャはできないのです。)その後、自宅で作業をして、一般公開もできる以下の動画も作成しました。今度は、楽譜を表示させない代わりに、●の色を5色に色分けして、どの指で押さえるのかを視覚的に明示しました。他校の1ねんせいにとっても、もしお役に立つようであれば、ぜひご活用ください!

2021.08.29

コメント(0)

-

「お手本」をスロー再生しておぼえよう!

昨日は、「音楽会の曲を覚えるために、 1人1台タブレット端末で各自が自由にお手本の演奏を再生させるといいよ♪」という記事を書きました。今日はその続きです。というか、補足です。運動会のダンスお手本動画や、音楽会のお手本演奏の場合、YouTubeのスロー再生が有効です。僕は音楽会の曲を指導する時は、最初はかなりゆっくりから始めます。ゆっくり演奏して、みんながゆっくりテンポで合わせられるようになったら速くしていくのが定石です。最初はゆっくりのスピードで練習するのがいいのです。YouTubeなら標準機能で、それができます。運動会のダンスの場合も、同様です。やり方は、いたって簡単。歯車マークの設定ボタンを押せば、後は見れば分かると思います。再生速度は、速くすることも、遅くすることもできます。↓前回貼り付けた僕が作った動画をもう一度貼っておきます。↑こういった埋め込み動画にも設定の歯車ボタンがあります。 (再生させると、画面の下に表示されます。) 歯車を押して、いろいろな再生速度を試してみましょう。 けっこう面白いです。 (※スマホで再生させた場合は、歯車ボタンは出ません。 iPhoneの場合、YouTubeアプリで開いて「・・・」ボタンです。 埋め込み動画では設定変更不可のようですので、YouTubeアプリで開き直してください。)ちなみに、パソコンのキーボードの「→」で5秒先に行き、「←」で5秒前に戻ります。イントロを飛ばして目的のところにさっと行くために、重宝します。「今のところをもう1回!」と、少しだけ戻ってやり直す時にも、重宝します。 YouTubeではなくスマホで曲を再生するアプリにも、使えそうなものがあります。下のものを使えば、マーカーをつけたところから再生させたり、一部分の繰り返し再生ができるようです。もちろん再生速度も変えられます。 ▼Audipo(iOS版ダウンロードサイト)▼倍速再生アプリ「Audipo」の使い方と設定を完全レビュー(「Apple信者1億人創出計画」内記事、2019年3月14日)ICTは、覚えるのが苦手な子が覚えるようになるための支援として、とっても有効です。ぜひ、ご活用ください!▼1人1台タブレットで音楽会の曲の予習をしよう! (2021/08/23の日記)▼運動会で使う曲の最後だけくりかえすには? (2009/09/14の日記)▼聴覚過敏対策に、音楽の超高音と超低音をカット!(運動会ダンス曲で耳をふさぐ子のために) (2017/10/1の日記)

2021.08.24

コメント(0)

-

1人1台タブレットで音楽会の曲の予習をしよう!※2023/5/7追記

2学期には例年、大きな行事がたくさん控えています。その中でも特に大きな行事。それは、運動会と音楽会です。今は特に、コロナ禍での全校行事の開催ですので、大変気をつかいます。本番の開催形態もそうですが、それに向けた練習のあり方も悩みの種です。しかし、なかには工夫されて取り組まれている学校もたくさんあります。下の教育雑誌を発売日に買って読んでいたのですが、とても役に立つ情報が書いてありました。(この雑誌は、いつもいいことが書いてあります。)「教育音楽 中学・高校版」2021年 09 月号(音楽之友社、2021/8/18発売、2000円、合唱曲ベストセレクションCD付き)音楽の先生向けの専門的な教育雑誌ですので、現場の先生が今まさに悩んでいることに対する情報提供がされています。本誌の中では、とある中学校の音楽の先生が、合唱曲の譜読みを1人1台タブレットでするということを書かれていました。「なるほど!」と思いました。ほかにも幾人かの先生が1人1台タブレットの有効活用について書かれていて、そのどれもがうなずけるものでした。「おお!コロナ禍での味方として、タブレットは使えるなあ」と思った次第です。ちなみに「譜読み」というのは楽譜を見るだけで音が分かる人向けの表現なので、通常の小中学生であれば「音取り」がこれにあたります。音取りというのは音の高さを確かめて、どんな旋律を自分が演奏するのか、把握することです。音取りは普通、楽譜を見ながら音を確かめます。楽譜を見ても音が分からない人は、ピアノとかCDとかで音を聴く必要があります。音楽の授業時間内にこれをすると、これだけでかなり時間をとるだけでなく、理解には個人差があるので、授業時間内だけでは自分の演奏する音が分かるようにならない子が、一定数います。合唱や合奏で子どもたちがよく知っている曲をする場合を考えてみましょう。子どもたちは、主旋律(メロディ)なら、よく分かっています。ところが、ハモリのパートや伴奏パートになると、とたんにどんな音で演奏するのか分からなくなることが、非常にありがちです。合唱の下のパートとかは、音が分からないので主旋律を歌っちゃったり、音が分からないので黙っちゃったりすることが、「あるある」です。1人1台端末で音取りをさせるというのは、つまり合唱の下のパートだけの音源を聴かせたり、鍵盤ハーモニカの演奏でどこをどの指で押さえてどう動かすのかを動画で見させたりすることを想定しています。楽譜の読めない子供にとっては、これが自分の手元のタブレットでいつでも確認できるのはすごくありがたいはずです。なにしろ分かりにくいところは巻き戻して、そこだけ何回も部分再生をすることができますからね。音源の用意は、楽譜を元に教師が音楽ソフトで打ち込んで作成するとか、教師が演奏した録音を使用することが多いでしょうか。教師の準備の手間は要りますが、子どもたちにとっての有効性を考えると、これは、非常に有効な手立てだと思います。早速僕も音楽会の曲のパートの音取りが各自でできるよう、準備をしてみました。小学2年生向けの鍵盤ハーモニカ2重奏「おどるポンポコリン」です。(作曲:織田哲郎 編曲:松田昌)上の動画は一般公開用バージョンですが、学校の子どもたちに向けては、楽譜を表示させて、「ドレミ」などの階名もつけて、お手本演奏がより分かりやすいように用意しました。(そちらは限定公開にしているので一般の方は見られません。 2023/5/7 一般用にも公開しました! )演奏の音は、音楽ソフトで僕が打ち込んだものを鳴らしています。YouTubeの場合、JASRACと包括的使用契約を結んでおり、JASRAC登録曲の演奏を公開する場合の著作権料は、YouTubeの会社が代わりに払ってくれることになっています。音楽制作ソフトでの「打ち込み音楽」も自ら演奏しているとみなされます。市販のCD音源をそのまま使ったりするのは、基本的にNGです。(参考サイト)▼YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について (JASRAC、2020.9.15、2021.3.31更新)1人1台端末で児童生徒のみが視聴する場合、「授業での使用」として著作権法第35条の例外規定が適用される場合も、あります。以前から、音楽会の曲の模範演奏を事前に子どもたちに聴かせることについては、「おうちでCDを聴いて練習してきてね」といったことをすることはありました。僕の場合、特別支援学級の子が音楽会に参加するにあたり、「その子が演奏しやすいように、簡単バージョンにパート譜を直す」「その演奏を自宅で何度も聴いて覚えられるように、CDにして渡す」ということを、よくしていました。これについては著作権の取り扱いが気になるところではありますが、以前音楽の教科書の教科書会社に問い合わせをしたところ、基本的には著作権法上の例外規定が適用されるとうかがったことがあります。もちろん、著作権者の利益を損ねるような営利目的を含む利用はNGですが、学校で子どもたちのためにおこなうことについては、ある程度許容されているのが実情です。ただ、僕も著作権の専門家ではありませんので、微妙な場合は専門的な判断ができるところに問い合わせをされることをおすすめします。1人1台タブレット端末での視聴に限っては、不特定多数への公開ではないため、基本的には「お手本の演奏を事前に聴いて、予習する」「自分たちの録音を仲間内で共有して、セルフチェックする」「家での録音を教師に送って、教師にチェックしてもらう」といった使い方は、多くの場合、著作権的にはセーフだと思います。せっかく1人1台端末が入ったのですから、著作権侵害に配慮しつつ、子どもたちにとって有効な使い方は積極的におこなっていきたいものです。P.S.今回拝読した雑誌の著作権特集によると、既存のYouTubeへのリンクをはることも、基本的にはOKのようです。ただ、たくさんあるYouTube動画の中には市販音源をそのままアップしているなど、著作権を侵害しているものも混ざっているので、その点はご注意ください。▼音楽会! (2020/11/07の日記)▼『教育音楽 小学版』10月号は、付録付きでおすすめ♪ (2019/09/18の日記)▼【休校期間お役立ち情報】その10 YouTubeでの授業動画の配信について (2020/04/29の日記)

2021.08.23

コメント(0)

-

『学校アップデート 情報化に対応した整備のための手引き』

GIGAスクール構想に関する記事を今まで書いてきた中で、2度紹介させていただいた本。『学校アップデート』。『学校アップデート 情報化に対応した整備のための手引き』(堀田 龍也ほか、さくら社、2020、税別1700円)発行から1年が経ちましたが、本書の中の情報は未だに古びていません。先進的な取組が多く記載されており、しかもその全てが具体的なので、「できるところから、少しずつ」をめざす多くの学校に、この上ない参考書となっています。僕が通級の巡回指導に行っている学校でも、「ICT活用の研修に使えるいい本、ないですか?」ときかれたら、迷わずこれをオススメしています。今回は本書の内容を少し引用し、「ICT活用で学校現場にどんなメリットがあるのか」といったことを再確認していきたいと思います。=============================『学校アップデート』<「学びの個別最適化」の事例>・すべての問題は自動出題・ヒントを表示するボタンなども用意されている・本時の学習内容を早く終えた児童は、アダプティブドリル教材・間違えた問題に合わせて次の問題が出題される (p21より)小学校算数での導入事例より、「こんなことができる」という例を抜粋しました。 具体的な教材名とかは伏せておきますので、本書を直接ご覧ください。 「個別最適化」については、僕は大変期待をしています。 これって、いわゆる特別支援学級では、できているんですよね。 子ども一人ひとりは、みんな違うんだから、それに合わせた教材が必要なんです。 でも、通常学級の一斉授業の中では、そういったことが無視されてきた。 ところがICTを使うと、実現可能なんです。 やらない手はないです! 実際、僕は通級教室で同じようなことを、パソコンを使って長年やってきました。 ヒントを見るか見ないかを子ども自身が主体的に決められる、というのも、けっこういいのです。 対人だと、教師が勝手にお節介を焼いて、教え過ぎてしまうことがあります。 対人でしか学べないことはありますが、「関わりすぎ」が子どもの主体性を奪ってしまうこともあるのです。 なお、ドリルをICT化することにより、教師側は自動採点で結果だけ見られるのでラクができるということもあります。そちらは副次的な効果ですが・・・。 ↓本書の最後にもドリルのことが書かれていたので、そちらも引用します。・ドリルや宿題を回収し先生が確認する目的の1つは、児童生徒がどこでつまずいているのか把握し、指導上の手立てを検討することです。・デジタルな方法で課題を提出し、学習履歴を蓄積することで、AI等も活用し、指導方略の目処をつかめるようになります。 (p126より)非常に重要なキーワードがいくつか出てきました。 そもそも、学習は何のために行うのか? その本質を理解して、ICTを使う方がよければ使っていった方がいいんじゃない?と思います。 今やっていることをICTで代替するのは、その方がメリットがあるから。 そのメリットを知らずに今まで通りノート提出をさせて、先生たちが家に持ち帰って夜中までノートを見たりテストの採点をしたりしているようでは、前時代的な働き方と言わざるを得ません。 先生たちよ、自分たちのためにも、子どもたちのためにも、ICTを使っていきましょう! <「朝ノート」の事例>・「元気です。むしにさされた。」などの朝ノートを書いていきます。・みんなに受けそうな画像や自分の好きな画像を貼り付けている児童もいました。・他の人の朝ノートを読むことで、クラスメイトとの距離が縮まります。・教室での 距離を超えたコミュニケーション が可能になります。 (p24-25より)小学校の朝の健康観察での日常的な活用から、引用しました。 この取組は、該当校のオンラインセミナーで事前に聞いていたのですが、 「これは、いい!」と思いました。 僕の勤務市だと、小学校は「元気です。」とか言うだけなのですが、 中学校だと、日直が日誌に書くというのをやっています。 日誌が担任との交換ノートみたいになって、コミュニケーションツールになっているのです。 ただ、全員が日記や日誌を書くと、40人学級の担任は読むのに時間がかかってしかたないので、普通は「朝ノート」みたいなことを、全員に書かせて毎日提出させるようなことは、しません。 それが、ICTだと、瞬時に情報共有ができて、後からでも見られるので、非常に手軽に実現できます。 画像や(^o^)マーク、スタンプなども入れられるので、いいですね。 そしてこれが素晴らしいのが、コロナ感染で休校になったり、分散登校になった時にも、同じことができることです。 「距離を超えたコミュニケーション」は、ICTの大きな利点です。 この夏休みも、子どもによっては持ち帰ったタブレットにせっせとメッセージを書いて、コミュニケーションをとろうとしていた子がいました。(これは僕の勤務校の話) 子どもは、話したいのです。 コロナで対面でのコミュニケーションを制止するなら、せめてICTでのコミュニケーションを、代わりに保障してあげたいところです。 不登校の子どもたちとつながることにも、使えます。 障害のある子どもや入院している子どもが同じ場所で学べない場合に、つながりを保つためにも、使えます。 ICT活用の最大のメリットは、コミュニケーションなのです。 このブログ自体も、そうですね。(^^) 読んでもらえると思うから、うれしいし、どんどん発信するようになる。 自発性や意欲につながるICTの使い方は、とてもいいと思っています。=============================まだまだ引用したり紹介したりしたい内容はあるのですが、これくらいにしておきます。とにかく買って読んでみられることをおすすめします。公式サイトは、こちら!▼「学校アップデート――情報化に対応した整備のための手引き」 (さくら社公式サイト)目次や、付録の表「学校アップデートへのステップ」が見られます。 ▼GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。 (2021/01/10の日記)▼コロナ禍での学びと気づきを共有する ~新刊『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』 (2021/07/01の日記)▼GIGA スクール以後の、今後の方向性について (2020/07/18の日記)▼【休校期間お役立ち情報】その16 学校で使うMicrosoft Teams(教師間やクラスの子と、つながるツール) (2020/08/01の日記)

2021.08.22

コメント(0)

-

子ども向けのYouTube動画視聴設定を徹底解説!「制限付きモード」など

※本記事では基本的に、iPadでのYouTube動画の視聴設定について解説しています。うちの子が休みになるとずっとYouTubeばかり見ています。 まあ、休みの日でなくても家に帰ってきたら、ずっと見ていますが・・・。 すこし前に息子を習わせている動画制作講座の会社から、YouTube動画の「制限付きモード」について教えてもらいました。 これが、とっても簡単に設定できるんです。 簡単、ポンです。 YouTubeアプリを表示した状態で、右上のアイコンをタップ「設定」→「制限付きモード」をON これだけです。 もしかすると、これだけでは不十分かもしれませんが、 YouTube上には不適切な動画やコメントが見られるので、 せめてこれぐらいはしておきたいと思いました。 この設定をすると、それ以降、子どもが見ているYouTubeでは 「制限付きモードにより、コメントは非表示になっています」と出て、 コメントは表示されなくなっていました。 子どもが見たいヒカキンの動画とかは、ふつうに見られるようです。 今のところ子どもは全く不満に思っていないので、続けてみます。 設定の時に「ダークモード」というのもあったので、 ついでに ON にしておきました。 画面が明るすぎると、目が悪くなるので・・・。 ついでに、「次の動画を自動再生」というのを、OFF にしました。 動画を次々見るのを防止するために、少しでも役に立つかもしれません。(^^;)うちの子の iPad は古いためから、以下の設定はできませんでしたが、 僕の iPhone では、「視聴時間」という設定項目もありました。これがあると、視聴時間の記録が分かるほか、「休憩をとるように通知する」「おやすみ時間になったら通知する」という設定も ON にできます。この項目も、もし設定できるようだったら設定しておきたいところです。(上の画面写真は僕が使う iPhone の画面なので、設定していません。 してもいいけど・・・。) 実は今までは子ども自身のGoogleアカウントでサインインはしていなかったのですが、この機会に、してみました。YouTubeアプリ右上のアイコンから、サインインできます。すでに親のアカウントで入っている場合は、アカウントを切り替えることになります。うちの場合、子どものアカウントはGoogleファミリーリンクで作った、保護者の監督下にあるアカウントです。そのため、ここでも保護者が追加の設定を行うことができました。↓こんな画面が出て、何歳向けの動画まで見られるようにするか、選べました。さらに、子ども自身のアカウントでサインインした状態だと、YouTubeの視聴履歴などのデータも、確認できます。子どもがどんな検索ワードを入れて、どんな動画を見ているのか、後でチェックできるわけです。禁止にはしたくないが、何をどれくらい見ているのか気になるという場合には、以上のような設定は、かなり役に立つのではないでしょうか。僕はYouTubeの子ども向け設定はすでにしていた気になっていましたが、今回やってみたら、今まで全然設定できていなかったことに気づきました。「やった気になっている」というのは、僕の悪いクセです。反省しました。 ちなみにネット上の記事だと、以下のような解説が見られました。ご参考まで。 ▼YouTube「制限付きモード」とは、その使い方と活用シーン (アプリオ編集部、2019-01-11記事) ▼YouTubeを視聴制限する方法 13歳未満の子供に見せる前に必ずやっておきたいこと (スーログ様、2016.9.10記事、2021.2.25更新)▼子どものiPadの設定強化! YouTube見過ぎ完全防止へ (2020/11/22の日記)▼YouTube視聴時間の保護者による制限の抜け穴 発覚! (2020/09/27の日記)▼自作曲をYoutubeで公開♪(「やまなし」と「きらきら星」) (2019/01/04の日記)▼【休校期間お役立ち情報】その10 YouTubeでの授業動画の配信について (2020/04/29の日記)

2021.08.21

コメント(0)

-

参加者がインタラクティブに参加できるワーク(楽しい双方向型授業が実現!)

先日受講した、海老沢先生のオンライン講座。参加者がインタラクティブに参加できるワークを取り入れられており、とても面白かったです。具体的には「Mentimeter」と「Kahoot!」という2つのWebサービスを使いました。どちらも無料で使えて、設問に対して誰がどんな答えを出したかを瞬時に集約し、まとめた結果をババーンと一画面に表示することができます。参加者として回答するだけならどちらもカンタンです。双方向型の授業や研修会をするなら覚えておきたいツールです!「Mentimeter」については、さっそく今日実施した自主研修会でも取り入れてみました。自分で試してみて初めて分かったことも多いです。今日はその2種類のWebサービスについて、皆さんと情報共有したいと思います。■「Mentimeter」リアルタイムで投票やアンケートを実施&結果をみることができるサービス。 先生が用意した設問に、生徒が答える→すぐに答えを全員でシェアできます。回答者のアクセス先は、こちら↓ https://www.menti.com/ (問題作成者にPINを教えてもらって、回答者が打ち込む必要があります。 PINを打ち込まずに直接回答サイトにリンクをはるやり方もあります。)↓実際に試しにやってみた例です。〇 インタラクティブにいろいろ分かる!〇 同じ回答が集まると、その分、文字サイズが大きくなる!後で紹介するカフートと違って、時間差で回答を送信してもよく、回答した順に次々に回答が追加されていきます。・Mentimeterをつくるときは、こちらから↓ https://www.mentimeter.com/ 実際に作ろうとしてみました。 説明が英語なので戸惑いましたが、 初級の英語が理解できれば、なんとなく推測できる範囲でした。 僕の場合は、Google連携でアカウントを作りました。 その後、「教育」>「Engagement」を選びました。 すると、次のような作成イメージが出てきました。 どんな用途で使うかによって、いろんな表示イメージが選べるようです。・設問の作り方は、画面の右側に表示されるところに入力して作ります。 ↓たとえば、こんな風に、入れます。 「Your question」が、回答入力時に上に表示される文です。 「Entries per participant」は、回答欄の数です。 「Extras」を「ON」にすると、同じ人が何度でも回答を送信できます。・回答者は、以下のような画面から回答します。 たぶん、選択肢から選ぶような回答形式も選べるはずです。・設問は、リアルタイムで追加もできます。 →設問も即時に反映されます。無料だと、設問スライドは2つまでしか作れないのかな?検索したら、使い方を説明しているサイトを見つけました。↓参考リンクとして、貼っておきますね。▼その場の雰囲気を可視化しよう!リアルタイム投票サービス「Mentimeter」の紹介 (Sia(しあ)さんのブログ、2020/4/1記事)▼Mentimeter (大阪大学 岩居弘樹先生のサイト「Zoom+a」内記事)■「Kahoot!」(カフート)ICT 授業に使える。全員が同時に参加できるクイズ型アプリ。 うちの子が習っている動画制作講座で使っているので、僕は経験済みでした。これも、すごくいいWebサービスです。・アプリを最初に起動すると、2つの質問がでますが、適当に答えていいです。・真ん中の「PINを入力」で提示されたPINを入力します。 →その後、ニックネームを入れて、参加! →教師の提示している画面では、参加者のニックネームがどんどん出てきます。 (回答者の画面ではなく、教師の提示画面です。) ・教師は全員入るまで待たないといけません。 (そこがMentimeterとは、違うところです。)・参加者として画面に表示されていなくても、参加はできます。・参加者はランキングに参加できます。○終わった後で間違えた問題だけに再挑戦できます。 →すると、正解数の記録が上がっていきます。・問題を作るのは、Webで作るより、iPadのアプリのほうが簡単です。 ▼iOSアプリ「Kahoot! - クイズを作成 & プレイ」あなたも、ぜひ、やってみてください!

2021.08.20

コメント(0)

-

「答え合わせ」を楽しく! (^0^)

今日は忙しかったのでブログの更新はやめようと思っていましたが・・・Facebookがお知らせしてくる1年前の自分の投稿がおもしろすぎたので、共有します。1年前の今日。なんと、もう夏休みは終わっていて、普通に授業していたようです。しかも、けっこう楽しそうに!以下は、Facebookへの投稿からの転載です。投稿日は、2020年8月19日です。例年なら思いっきり夏休みなのですが、この年はコロナ休校で1学期のスタートが遅れ、夏休みがほぼお盆休みだけという状態でした。8月19日には、すでに授業が始まって何日か経っていました。=======================今日の午後は5時間目に1年生の自習監督に入りました。計算プリントの答え合わせをどうしていたのか子どもたちにきくと、「答えを先生が言っていた」と言います。そこでしかたがないので僕が答えを順に言うと、「速い」と言います。1年生にはもっとゆっくり言ってやるべきでした。「ごめんごめん、じゃあ、踊りながら言うね」と言って、1秒ごとに1拍の4拍子の指揮をとり、「4たす、4はー、はち!」とやっていたら楽しくなってきましたが、自分だけ言っているのも何だかなあと思ったので、3拍目でまず子どもだけで答えを言い、4拍目で僕も答えを言うようにしました。「はちたす、いちはー?」「きゆー」「キュー!」こんな感じです。これ、楽しいですよ。右手の指揮は仮面ライダーが変身するように回しながら空中の端を刺すのがいいです。=======================たとえで仮面ライダーの変身ポーズを持ち出すところが、さすが昭和50年生まれです。ちなみに「1秒ごとに1拍の4拍子の指揮をとり、仮面ライダーが変身するように回しながら空中の端を刺す」というのが分かりにくいと思うので、視覚的に解説すると、こうです。↓ 4!1_〇_3 2こんな単純な図でも、昭和なあなたには仮面ライダーが変身している姿が浮かんできたことでしょう。そうでしょう。そうでしょう。ところで、上の例では、答え合わせに音楽の要素を取り入れています。楽しくしようとしたときに音楽の要素を取り入れるのは、おススメです。僕の授業の理想は、「音楽のような授業」です♪音楽の授業ではなくて、音楽のような授業ですよ。これ、大事。テストに出ます。今年はほとんどの学校で夏休みがまだ続いていると思いますが、お子さんのいる家庭は、宿題の追い込みの時期ではないでしょうか。お子さんの宿題の丸付け、上の日記のように楽しくやってみるのも、いいのでは?P.S.Facebookは本名で書いているので、僕の本名が分かる人は検索して友達申請してください。(^0^)(関連するかもしれない過去記事)▼コロナ禍の音楽授業 ~手拍子・ハミング・スキャット唱など (2021/06/23の日記)

2021.08.19

コメント(0)

-

「障害」があってもいろいろなことが可能だ!Appleのアクセシビリティ

先日、大阪の支援教育におけるICT研修会がありました。基本的に毎年お盆の近くで開催されています。ICT関係の研修としては僕の知る限り最もハイクオリティで実践につながりやすい研修会ですので、今回も楽しみにしていました。オンライン開催でしたので、自宅から視聴しました。その研修の海老沢 穣(ゆたか)先生の講座で、Appleのアクセシビリティについて教えていただきました。Appleの動画やサイトを見ると、「障害」があってもいろいろなことが可能だと分かります。Microsoftも同じような取組をしていると思うのですが、やはり障害のある方へのアクセシビリティに関しては、Appleのほうが進んでいるような印象を受けました。・Appleのアクセシビリティの動画:(1分42秒) 有名らしいのですが、僕は初見でした。 障害があってもいろんなことが可能だと分かります。 =======================・Sady Paulson氏はMacのスイッチコントロールを使って、誰だって大好きなことができるという思いを映像にしました。 テクノロジーは、彼女を含むすべての人にとって使いやすいものであるべきだと、私たちは信じています。(動画概要欄より)=======================動画の概要欄からは、下のサイトへのリンクも張られています。・Appleのアクセシビリティのサイト https://www.apple.com/jp/accessibility/サイト自体がめちゃめちゃ見やすく作られています!!端的にいろいろなアクセシビリティが分かります。講座の中で、・これからの学習は「学習者中心」の「探究的な学び」・基礎的なことはゲーム的な学習でもいいので個別にやっていく時代というお話がありました。リンク先で紹介されているような「アクセシビリティ」の活用により、どんなに障害があってもそれぞれのやり方で学んでいけることが分かります。個別にそれぞれが学んでいけるなら、個々の学び方の違いは問題にされなくなります。僕たち教職員は、均一的・画一的な一斉学習へのこだわりから脱却する時代ですね。僕たち教職員が「ゆでガエル」にならず、積極的に変わっていけるかが問われています。 ▼特別支援教育での PowerPoint 活用 - マイクロソフト アクセシビリティ (2009/08/21の日記) ※記事内のMicrosoftのサイトへのリンクが切れています。 新しいリンク先はおそらくこちらだと思います。 ▼デイジー教科書をWindowsタブレットでインストールせずに使う方法 (2021/04/13の日記)

2021.08.18

コメント(0)

-

55人の世界一周体験を集めた自主製作本『ROUTE55』

昨日の記事の最後で少しだけ触れた本『ROUTE55』自主製作本のレベルを遥かに超えてすごくいい本になっているので、詳細に触れていきたいと思います。本の自主製作とか、映画の自主上映って、思いがすごく詰まっていますよね。誰の許可が出なくても、自分たちで作っちゃうんだーという熱い思いが反映されているので、僕は好きです。自主製作映画は一時期よく観に行っていて、「1/4の奇跡」は4~5回観ました。ただ、自分で自主製作CDを作ったときは注文が全くなくてショックでした。自主製作ものは、たくさんの人に伝わるものと、全く伝わらないものに二分されます。(笑)『ROUTE55』は、オールカラーで約250ページ。世界各地で撮影された写真がカラーで見られるだけでもポイントが高いです。それに加えて、世界一周を経験された55人の多種多様な旅人による4ページずつの寄稿。それぞれの個性が出ていて、思いと気づきがギュッと詰まっています。世界一周で一番思い出に残ったことや一番の気づきなどを55人分聞かせてもらえるという大変お得な内容。紙質も装丁もしっかりしていて、とても自主製作本とは思えません。それが信じられないような破格で提供されていて、送料にもよりますが、送料込みで1000円出してお釣りがきちゃうくらいで送ってもらえます。びっくりです。少しだけ、中身を引用しつつ、コメントを加えていきたいと思います。======================= 自主製作本『ROUTE55』 (・の後の太字部分は本書からの引用、 その後の緑文字部分は僕の意見や感想です。) ・世界は今ここだけじゃないし、 何か悩みがあってもそんなに大きなことではない と思えた。 (p19 看護師の方の寄稿より) 大きな海を見たり、満天の星空を見たりしたときにも、「これに比べれば自分なんてちっぽけだ」と思えることがあります。世界の中で自分を感じると、まさに、自分なんてちっぽけだと思えるのではないでしょうか。それは全然悪い意味ではなくて、自分以外の世界が大きく広がっているということが、我欲とか悩みとかを鎮めて、世界の中にとかしてくれるのだと思います。 世界を知るって、やっぱり大事。 「井の中の蛙、大海を知らず」ですよね。 ・何かに埋もれていた価値観が掘り起こされたような気がしています。 (p147 ご夫婦で世界一周をされた方の寄稿より) 世界一周で価値観が変わったかどうかを振り返られて綴られたのが、この一文。 「なるほど!」と思いました。 他の方の文章にも多く書かれているのですが、全く新しい自分に生まれ変わるとか、価値観がガラリと変わるというようなことはなくて、今までもあったんだけど気づいていなかったことに気づけるようになった、というのが、世界一周の後の共通の気づきのように思います。 ・一生分の修羅場を乗り越えたと思う。 エジプトで2m目の前に火炎瓶が降ってきたこと。 ピラミッドの頂上に登ろうとして警察に連行されたこと。 アマゾン川でピラニアを釣って喰われそうになったこと。・・・ (p239より) 具体的なエピソードの数々には本当に驚かされます。 「まさかそんなことが!」と思えることが、この本にはあふれています。 すごいのは、そういったチャレンジに積極的に向かっていっていること。 修羅場をくぐったからこそ、生きる上での覚悟みたいなものができて、より一層今を大切に生きることにつながっているのかな、と思います。 一歩間違えれば死んでいたと思うような怖い体験を読みながら、それでもそれを選ぶという人生があると知り、自分の人生をどう生きるかを改めて考えさせられました。 ・世界中の人と出会って、 「生きるってもっと楽だし、幸せになるってもっと簡単、 仕事ってもっと肩の力を抜いてできるのに」 と心底思った。 (p241 「世界一周先生」細貝先生の寄稿より) 直前の引用個所とは打って変わって、今度は「生きるって、もっとラク」という気づき。 世界中で出会う多くの国の人たちから、自然体でラクに生きていると感じられた旅人も多くいらっしゃいます。 引用個所は、昨日詳しく書かせていただいた細貝先生の寄稿から。 昨日の記事の「余裕」の話につながるところです。 細貝先生は世界中の人に、「あなたにとって幸せとは何ですか?」とインタビューしまくったそうです。 日本は豊かでモノがあふれているのに、海外の方のほうが幸せに生きているのではないかという矛盾・・・。 僕たち日本人は肩ひじ張って無理して生きているところがあるのかもしれませんね。 ↓本書の中で、僕が一番感動した写真です! (p149より) この本には本当にたくさんの写真が掲載されています。 写真の見せ方もそれぞれで、ワクワクしながら見させてもらいました。 中でも、ご自身を中央に配置してとびっきりのジャンプを見せてくれているこういった写真には、「人はどこまででも飛べる!」という可能性を感じました。 =======================細貝先生は世界中の人に「あなたにとって幸せとは何ですか?」とインタビューされましたが、ほかにも、ほかの旅人に好きな曲や言葉を教えてもらっていたという方がいます。(p155)そこで紹介されていた曲の中で、僕が検索して聴いてみて感動した曲を、最後に紹介します。 ♪「路上に咲く花」「その夢は逃げたりしない 叶う日を待っている」という歌詞が、胸を打ちます。 この曲をバックに流しながら本書を読むと、旅の臨場感、バツグンです。(参考サイト)▼【路上に咲く花】国境のないウクレニストHATCHI(ハチ)さんの曲を迷える旅人たちに贈りたい (「YouTube動画ライブラリー」様)

2021.08.17

コメント(4)

-

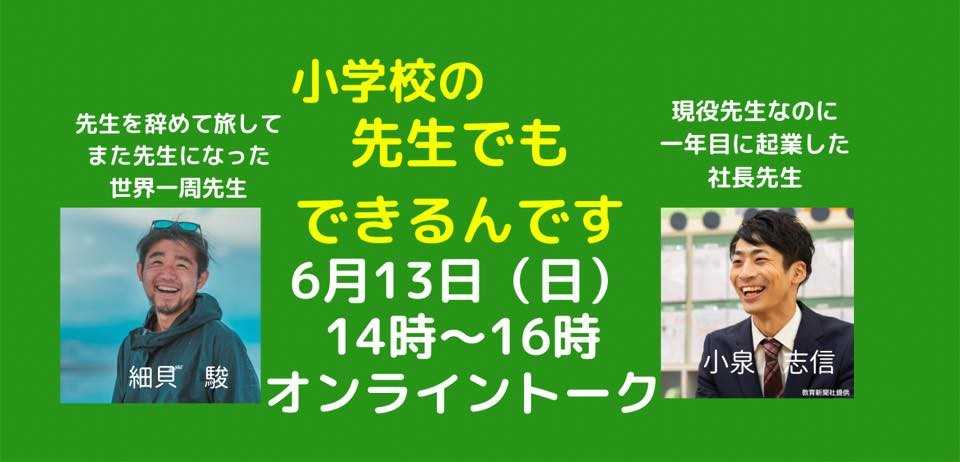

細貝駿『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』

約2か月前、非常に興味深いオンラインの教育系イベントがありました。「小学校の先生でもできるんです」登場されたのはおふたりの先生。1年間をかけて世界の学校・教育現場を回られた「世界一周先生」。現役先生なのに1年目に起業された「社長先生」。イベント内では、社長先生に関しては「一般社団法人なので厳密には”社長”と言わないのでは」というツッコミもありましたが、細かいことはいいんです。既存の枠を超えて「こんなことができるんだ!」という夢を感じられるイベントで、大変よかったです。おふたりの先生とは、これを機会にFacebookを通じて「お友達」登録させていただきました。ありがとうございます。そして8月下旬。「世界一周先生」こと細貝駿先生をゲスト講師にして、僕が主催する市内教職員の自主研修会を開催します。日時は、8月20日(金)午前 10:00~11:30。僕の勤務市の教職員であれば誰でも参加可能です。条件に当てはまる方で参加したい方はぜひご連絡くださいね。僕の勤務市の教職員でない方でも、ご安心ください。誰でも参加できるオンラインイベントがその2日後にあります。大規模イベント「未来の先生フォーラム」内のプログラム■世界の学校と日本の学校から考える「より良い教育」とは何か? https://bit.ly/3rqStwI日時は、8/22 (日) 午後 16:00 – 17:00。参加費は1000円です。参加申し込みはリンク先の上のほうにある「参加申し込み」から。細貝先生が世界一周で感じられたことを多くの方に伝えていただけるのをうれしく思っています。そんな細貝先生の著書が『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』(細貝 駿、セルバ出版、2021、税別1700円)ずいぶん前に読み終わっていたのですが、イベントの告知に合わせて、満を持してここにその読書メモを公開したいと思います。=======================『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』 (・の後の太字部分は本書からの引用、 その後の緑文字部分は僕の意見や感想です。) ・手を挙げたり、自分で椅子を倒したりと、小さな行動を自分の意志で行うことがとても重要だ。・「自分で思考し、選択し、行動し、物事を前に進める経験サイクル」の積み重ねが「自ら考えて行動する力」を養うことになっていく。 (p35より)非常に共感できた部分です。 今の世の中、便利になりすぎているので、特に日本では自分でわざわざ行動しなくても普通に生活できてしまうことが多いです。その点、外国のほうがまだまだ、ちょっとしたことを自分でやらないといけないことが多いようです。 日本の教育や日本の社会は、実は「自ら考えて行動する力」を奪ってしまっているのかもしれません。 細貝先生は、オランダの電車の椅子は自分で出して座るものだったというような具体的な経験から、こういった気づきを書かれています。 こういったことをシェアしていただくことで、世界を知らない僕たちでも、日本の教育や社会を改めて見つめなおすことができると思います。 ・海外の学校の授業を見学していて、教師がやりたいこととは全く別のことをしている子どもがいた。 (p38より)・自分の都合で子どもの学びを奪わない (p39より)日本に比べて海外のほうが圧倒的に、子どもたちが自由に学んでいると感じられる場面が多いようです。 これも非常に大事なポイントだと思いました。 日本はまだまだ大人数の教室が多く、教師の都合でやることを押し付けてしまうことも起こりやすいです。 世界の教育を学ぶ際に、僕が一番知りたいこと。 それは、世界の学校は「個」としての子どもをどのように尊重して教育を進めているのか、ということです。 僕は大学図書館というところが好きで、一時期よく行っていました。 大学図書館で一番調べていたのが、世界の学校での教育です。 大学図書館だとDVDも観られるので、映像で観たりもしていました。 やはり、日本とは違うやり方をとっている学校が、多い。 日本の教育はどの学校でも平等に同じ教育を受けられることを重視しているために、画一的・均一的なところがあるのですが、よりよい教育を目指すためには、やはり「ほかのやり方」も知っておいたほうがいいと思っています。ほかのやり方を実際にとるかどうかは別にして、知っておくことは、少なくとも教師の幅を広げます。 多様な子どもたちと向き合って教育活動を続けていくためには、教師としての「幅」は絶対に必要です。 ・先生が不得意なことを教えるのであれば、ICTが発達している現代では、様々なツールをつかったほうがよい (p46より) 世界の教育を学ぶ際に、今なら特に注目しておきたいのは、ICT活用ですね。 日本でも「GIGAスクール構想」と言って、1人1台端末が児童生徒一人ひとりに配られましたが、これも元々は日本が世界格国に比べてICT教育の分野で非常に遅れていたからです。 では、世界の教育現場では、ICT活用がどのように進んでいるのか? これを実際に知っておくことは、ICT後進国としての必須事項です。 僕は細貝先生の本を読む前にも、外国でICTを使って教育を進めてきた事例をいくつか本で知りました。発展途上国の子どもたちが、ICTを使うことで、みるみるうちに学力をつけ、ムラで初めての大学生が誕生するというような事例が、いっぱい起きていました。 ICTは、手段にしかすぎませんが、非常に夢のある手段です。 ICTがなかった場合には不可能だったことが、可能になっているのです。 ドラえもんがひみつ道具で夢を叶えていたのと同じようなことが、実際に起きているのです。 ・ヨーロッパや北欧の人は とにかく余裕のある人が多かった。 (p83より)・オランダの学校に行った際、校長先生が、こう言っていた。 「僕は週4日働いている。妻は週3日働いている。合わせて1週間だろう。それでよいじゃないか? だって家族との時間、恋人との時間、趣味の時間は大事じゃないか?」 (p103より) 日本の教育現場の課題はいくつかありますが、「余裕がない」というのは、かなり大きな課題です。 もちろん学校によって違うのでしょうが…。 学校だけでなく、社会全体で、日本の大人に余裕がないように思います。 だからこそ、海外の事例に学ばなければなりません。 個人的に、一番欲しいのが、「余裕」です!(^0^) 以前、このブログで『フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか』という本を紹介したこともありました。 勤務時間を少なくすることだけが余裕を作ることではありませんが、余裕がないとミスを連発したり、ちょっとのことでイライラしたりしてしまうことにつながるので、余裕を持つのはかなり大事だと思います・・・。↓次が、最後の引用です! ・人にはそれぞれ居心地のよい体勢と空間がある・リラックスした状態で思考が働きやすい体勢、空間をつくればそれでよい・そもそもなぜ日本は「よい姿勢」を好むのか? (p115より) さっきの「余裕」の話にもかかわってくるかもしれませんが、いつも姿勢を気にしている自分がいます。 自分なりには「よい姿勢」にそれなりの理由を感じていますが、果たしてそれが万人に共通のものなのか? 世界の教育を見てぜひ実際に確かめたいという思いを強く持っています。 日本では当たり前になっていることについて、そもそもなぜそうなのか?と「そもそもを疑う」ことは、学び続ける人にとって必要な姿勢だと思います。 ======================= いかがですか?小学校教師である著者が、教職を一旦辞しておこなった1年間の世界各国の学校行脚。その行動力と世界からの学びから、学ぶことがたくさんあると思いませんか?日本の教育のあり方について一度立ち止まって見つめ直すためにも、ご一読をおすすめします。教師としての働き方を考え直すきっかけにもなるかもしれませんよ。また、細貝先生は世界一周仲間55人と一緒に自主製作本も作られています。その名も『ROUTE55』。オールカラーで世界の絶景や驚きの写真が堪能できて、55人の旅人の体験談や旅からの気づきを読むことができるこの本は、自主製作本としてはあまりにもクオリティが高すぎてびっくりです。素晴らしい本なので、こちらもぜひ多くの方に手に取って読んでもらいたいと思います。ただ、『ROUTE55』のほうは一般の本屋さんに流通していませんので、SNSなどでご本人に直接注文する必要があります。僕に連絡してくださいましたら仲介しますが、気さくな先生なので、面識のない方でも、気軽に連絡を取ってみてください。 ▼世界の子どもたち ~『トットちゃんとトットちゃんたち』 (2010/07/03の日記)▼「動画で見る100人の村」~まず世界の現実を知ることから (2009/06/08の日記) ▼『世界がもし100人の村だったら』シリーズ作品紹介 (2009/06/09の日記) ▼『フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか』 (2021/01/18の日記)

2021.08.16

コメント(0)

-

菊池省三対談集『「教育」を解き放つ』

菊池省三先生はもと北九州の小学校の先生。NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」で取り上げられて以降、「学級崩壊立て直し人」として「世界一受けたい授業」に出演されるなど、全国的に有名な教育実践家の先生です。そんな菊池先生が日本全国の著名な実践家と対談された際の内容をまとめた本があります。(教育分野以外の実践家も含みます。)『「教育」を解き放つ 菊池省三対談集』(菊池省三、中村堂、2019,税別2000円)▼菊池省三対談集『「教育」を解き放つ』出版社公式サイト勤務市の市長も対談されていたので思わず買いました。市長の意外な一面を知ることができたのはもちろんですが、他の方も素晴らしい方ばかりで、非常に勉強になりました。日本中に素晴らしい方がたくさんいらっしゃるんだな、ということが分かりました。菊池先生が対談された全国の「トップランナー」の方々は、以下の通りです。出版社公式サイトの目次より、転載させていただきます。(どの方の内容も素晴らしいのですが、太字の方のところだけ、後で引用させていただきます。)=======================1 アクティブ・ラーニングのその先へ 鈴木寛 2 公教育だからこそできること 藻谷浩介 3 自らの力で未来を創り出す子ども育てる 南郷市兵 4 考え続ける人間を育てる 下村健一 5 子どもを育てるのではなく、人間を育てる 柴田愛子 6 「同調教育」から「一人ひとりを大切にする教育」へ 齋藤眞人7 高知県いの町 菊池学園の取り組み 塩田始 & 藤岡孝雄 8 コミュニケーション力で地域を拓く 片山象三 9 「ほめあうまち なかつ(HOME-MACHI)」を創造する 奥塚正典 10 言葉を大切にした教育で人格の完成を 稲嶺進 11 ほめるとは価値を発見して伝えること 西村貴好 12 ほめ合うことで、人間関係豊かな組織・学級づくりを 太田肇 13 今、教師に求められる力とは 陰山英男 14 「主体的・対話的で深い学び」を創る教師の生き方 前田康裕 15 教師の元気が、子どもの元気をつくる 島田妙子=======================最初にこうやってお名前を見たときに僕がすでに存じあげていた方がわりといらっしゃる一方、存じ上げなかった方も、かなりいらっしゃいました。ところが、僕が知らなかっただけでした。どなたも非常に考え方が先進的で知識が豊富です。だから、対談が面白いし、ためになる!たとえばどんなことが勉強になったのか、少し具体的に引用させていただきます。=======================菊池省三対談集『「教育」を解き放つ』 ~鈴木寛~ ・先生方は、もっともっと楽しんでほしいと思います。・イリイチが提唱した「conviviality」 = みんなが生き生きと盛り上がっている、白熱している状態 = 「共愉」・一斉指導では、凸凹をなくすことが課題でした。 これからは、凸凹が科学反応を起こしてたときの楽しさをエンジョイしてほしいと思います。 (p22)鈴木寛(すずき・かん)先生は、元文部科学副大臣。 対談の中で現職教員へのエールを語られ、勇気と元気をいただきました。 イリイチの「コンヴィヴァリティ」は、神戸大学の津田英二先生が著書の中で言及されていたので知っていました。(▼「障害」の「社会モデル」を考える ~津田英二『物語としての発達/文化を介した教育』)鈴木先生の話の中にも登場してきたので、これからの社会では非常に大切な概念なんだな、と改めて思いました。 新しい言葉を知ることで、単に言葉を知るのではなく、世界が広がりますね。 鈴木先生が思い描いている教室は、僕も理想とするところです。 ただ、鈴木先生が過去形で語られている「凸凹をなくすことが課題でした」は、現在進行形でまだまだ多くの学校現場で見られます。 凸凹をなくすのではなく、凸凹を生かす! そういった学校になれば、誰もが学びやすい、生活しやすい学校になると思いました。 ~柴田愛子~ ・子どもが怒っているときに、「どうして怒っているの」ではなく 「怒っているんだよね」と 感じていることに寄り添ってあげると、 「そうだよ!」と気持ちを開いてくれます。 子どもは、訳を知ってほしいのではなく、共感してほしいのです。 (p71)柴田愛子先生は、もと幼稚園の先生。 子どもの立場に立った、非常に愛情深い方で、僕自身の子どもとの関わり方を反省させられました。 特に僕自身の子との関わりについては、思い当たることがありまくり。 「共感ができていなかったなあ・・・」と反省しきりです。 こうやって指摘されると、本当にそうだと思います。 ~齋藤眞人~ ・「指導」の前に「理解」が大切だと思ってやってきました。・学級担任個人の責任を問うような学校ではありませんから、むしろ問題が表出したほうが、教員のためにもなるのです。 (p91)齋藤眞人(さいとう・まさと)先生は、もと中学校の音楽の先生。 2006年から立花高等学校の校長先生をされています。 「一人ひとりの人格を尊重した自立支援教育」(p84)に取り組まれている方です。 この方の話を読んで、思わず「立花高等学校」を検索しました。 学校をあげて子どもたちを大切にする教育に取り組んでおられます。 担任個人の責任を問うような学校ではないというところから、大阪の大空小学校を思い起こしました。全教職員をあげて、子ども一人ひとりを理解し、支える教育。 「学校はこうでなくちゃ」と、理想を再確認させてもらいました。 ちなみに立花高等学校では、「生徒指導部」をなくして「生徒理解部」を作られたそうです。(p90)こういった具体的取組の裏側に、真摯で強い教員の思いが隠れているのですね。======================= 最後に、菊池先生の対談の中での言葉の中から。最も印象に残った言葉を引用し、終わります。======================= ・「よしやるぞ」という強い気持ちがない限り、 どんな手法を使ったとしてもだめだろう (p165)======================= すべての実践の根底にあるもの。理屈より、感情。気持ちの部分。気持ちが冷めないように、引き続き多くの実践家の方々から学ばせていただきたいと思います。本書では新たな考えや実践、重要な示唆の数々に触れ、それぞれの方々をネットで検索してさらに詳しく調べることもしてみました。教師が自ら学ぶ上で、この上ない参考書です。学びたい先生方には、本当におすすめです。ぜひ読んでみてください!(関連する過去記事)▼工藤勇一『学校の「当たり前」をやめた。』 (2021/07/06の日記)▼「障害」の「社会モデル」を考える ~津田英二『物語としての発達/文化を介した教育』 (2020/12/09の日記)▼東井義雄先生 (2018/08/09の日記)▼佐々木正美『子どもへのまなざし』6~しからない、ゆずらない (2009/10/24の日記)

2021.08.15

コメント(0)

-

時代の最先端 Google社の働き方! ~ピョートル『ニューエリート』

お盆休みですのでブログを毎日更新します。ブログで紹介したい本が山ほどたまっているのです。たとえば、これ。『ニューエリート』。『まんがで知る未来への学び』の前田康裕先生が薦められていたので購入したように思います。基本的に尊敬できる方が薦められた本は買う主義なので。『ニューエリート グーグル流・新しい価値を生み出し世界を変える人たち』(ピョートル・フェリークス・グジバチ、、大和書房、2018、1500円)著者はGoogle社で長く勤めていたピョートルさん。日本在住歴も長く、本書出版時点で17年となっています。どおりで、日本語がお上手です。Society5.0なんていう言葉が出てきて、社会が急激に変化してきた時代。旧態依然の働き方・生き方が通用しなくなってきます。その具体的な「変化」と「対応」を、Google社の働き方から学べる1冊です。「エリート」という言葉は僕は、あまり好きではありません。ですが、この本は、いいです!「エリート」ではなく、「ニューエリート」ですからね。ニュータイプみたいなもんです。 では、「ニューエリート」とは何か?その定義は、p13の表で、「オールドエリート」との対比でまとめられていました。その最初に掲げられているのが、「利他主義」。そして、「社会貢献」「学習主義」などの言葉が続きます。つねに他の人のことを考え、実践して社会に貢献し、学び続ける人、といった意味でしょうか。=======================・変化は突然やってきます。・変化を受け入れ、変化を乗りこなし、変化を楽しむ必要があるのです。 変わること、変わり続けること。 そのためには、常に次の可能性に備えておくことです。 (p13)=======================変化の激しい時代です。しかし、変化は必然なのです。変化を前提として生きていかなければなりません。ちなみに、変化の必要性に気がついていない人たちのことを、本書では「ゆでガエル層」と揶揄されています。お水がお湯になっているのに気づかずにゆであがっちゃったら気づいた時には死んでますよ!=======================・これからの働き方のステージは、クリエイティブエコノミーです。・情熱、創造性、率先です。・起業精神が必要になります。 (p25)=======================民間企業大手の中には、企業内起業が認められているところがあります。公教育においても、教職員の副業を許可すべきではないかという議論があります。大事なのは、クリエイティブ性です。決められたことだけをやる働き方では、生き残れません。仕事は自分で作っていくのです。やりたいことを、自ら手を上げてやっていくことが求められています。その点、Google社はすごいです。「就業時間の20%の時間で好きなことをしていい」と認められているそうです。(p38)そのほうが、回り回って会社にとっても利益になると分かっているのだと思います。社内での部活も活発だそうですよ。「仲良くなるだけでなく、生産性も確実にアップする」ということです。(p218)本書の最後には「フロー」という言葉も出てきます。「フロー状態になれる職場環境」が重要です。「従業員がフロー状態に入ると、想像力や問題解決力が4倍になり、 さらに、経営者がフロー状態に入ると、会社の生産性は5倍にまで膨れ上がる」とか。(p257)「フロー」はマラソンランナーのランナーズハイのような状態で、没入してすんごく集中している状態です。野球で言うと、集中しすぎて「投げた球が止まって見える」ような状態です。この状態になれば天下無敵ですが、うれしいことに、誰でもなれます。ただ、どうやってなるかが、問題です。環境の重要性がそういうところからも分かります。「フロー状態になれる職場環境」が用意できたら、最強ですね。=======================・「見たい世界」を作るために、自分がやるべきこと=ミッションを探しだし、そのミッションを果たしていきます。・実現しようとする意志の強さが重要です。・エネルギーがあれば、賛同する人は必ず現れます。 (p43)=======================同じようなことを言っておられる日本人がいます。斎藤孝さんです。斎藤孝さんの唱えておられる三拍子。「ミッション、パッション、ハイテンション」。語呂がいいので、ずっと覚えています。大事なことは、変わりません。ピョートルさんの場合は、「ビジョン」を最初に持ってきて「ビジョン、ミッション、パッション」と言っておられます。(p44)なお、ビジョンの叶え方のところで、「自己実現=他者貢献」と言われているところが、興味深いです。(p47)自分のやりたいことが、他者への貢献と重ならないと、ならない。その取り組み方のコツは、本書にいろいろ書かれています。たとえば、「中途半端に取り組まず、120%の力を注ぐべき。」(p101)とあります。100%ではありません。120%です。自分で設定した限界は超えないといけません。まさに、フローです。あふれ出るエネルギーでもって、やり抜くのです。逆に、取り組まないコツも、書かれています。(笑)=======================・自分がやる仕事とやらない仕事をはっきり決めます。・「やらない仕事」は、 「完全に捨ててもよい」 「自動化・仕組み化して行う」 という2つの選択肢があります。 (p103)=======================会社で働いている立場だと「やらない仕事」と自分が決めても、組織としてやらざるを得ないことがほとんどだと思います。なので、実際には「自動化・仕組み化して行う」をどれだけできるかですかね。僕が提唱している「AIを使って自動化・仕組み化」というのも、全く同じです。具体的には、エクセルのマクロ機能などを使って、3時間かかる仕事が3分でできたりします。(参考▼大規模校で役立つ!別のエクセルデータから「探してくる」操作の自動化)本の中で具体的に紹介されている事例は、メルカリでした。「人が同じタスクを2度以上すると自動化のチャンスととらえ、AIと機械学習で自分たちの仕事をこなしていく。」(p103)とのことです。同じタスクを2度以上していることなんて、日常茶飯事ですよね。かなりの仕事が、実際には自動化・仕組み化できることになります。だからこそ、クリエイティブな仕事に時間というリソースをかけられるようになるのです。クリエイティブな仕事の進め方としては、たとえば他者を巻き込んでいくことが書かれています。「著書のタイトル候補が5つくらいあるときに、フェイスブックを通じて意見を募集する」(p141)などのアイデアが、それです。タイトルを一緒に考えてくれた人たちは、仲間意識を強められますし、すごくいいアイデアだと思います。タイトルを客観的な意見をもとに決められるのと、仲間の絆が深まること、一挙両得です。SNSは使いようですね。リーダーシップの取り方についても、本書後半に書かれています。=======================・「予算や納期などの制限がなかったら?」 「10倍のリソースがあれば?」 など、可能性を最大限に広げるような質問を投げかける (p196)=======================自分たちで頭の中に勝手に制限をかけていることってわりと多いです。リーダーはまず、その制限を取っ払う。なんでもできる、自由な発想で考えさせる。いいですね!ちなみに、優れたリーダーは「質問『しか』しない」そうです。「質問」の重要性が分かります。最後に、今風の働き方として、瞬時にデータ化する働き方を引用しておきます。=======================・議事録や資料は、クラウド上のグーグルドキュメントに全員が同時に書き込みます。そうすれば、ミーティング終了時には資料ができあがっています。 (p200)=======================環境としては、学校の教職員についても同じような環境が用意されるようになりました。すでに会議の議事録を会議と同時並行で作っている学校も聞いています。ただ、僕の場合、実際にやると、会議に集中しきれなくて中途半端になってしまいました。可能性は感じるものの、もっと貪欲に実践していかないと、そんなにすぐに理想の形にはなりませんね。 ▼テンションを上げていこう! (2006/09/12の日記)▼前田康裕『まんがで知る未来への学び これからの社会をつくる学習者たち』 (2021/04/19の日記)

2021.08.14

コメント(0)

-

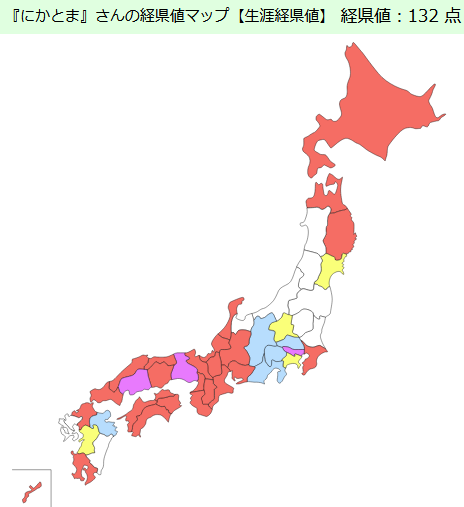

めざせ!都道府県全踏破 次の旅行の目標ができる「経県値」

「経県値」というアプリがあるのを教えていただきました。都道府県ネタは大好きなので、飛びつきました!タイトルが、まず、秀逸ですね。「経験値」と「県」をうまくドッキングしています。ブランディング戦略に成功していますね。ネット上のWebアプリなので、ネットにアクセスできれば、できます。(人気なのでスマホアプリにもなっています。)▼「経験値」サイト▼スマホアプリ「経県値」公式サイト(iOS/Android)↓僕がやってみた結果が、こちら!色が付いていないところは、通過すらしていない、「知らない土地」です。いっぱい行ったつもりが、まだわりとあるのが、悔しいです。「経県値」の目安とするガイドラインは、以下のようになっています。居住…5点:住んだ(3カ月程度の長期滞在も含める)宿泊…4点:泊まった(夜行通過は除く)訪問…3点:歩いた(泊まったことはない)接地…2点:降り立った(乗り換えやSA/PAでの休憩など)通過…1点:通過した(鉄道、自動車による通過や船による寄港など。航空機による上空通過は除く)未踏…0点:行ってない(かすってもいない)見事な基準です!ただ、泊まったかどうかは覚えていても、「通過」したかどうかになると、けっこう怪しいものがあります。遠距離移動の際の途中の県には、かすってもないのか、かすっているのか?それを判断するのに役に立つサイトも見つけました!▼Mapion都道府県地図地図サイトの大手です。都道府県地図で県名をクリックすると、そのままその県が拡大され、市町村地図に飛びます!高速道路や新幹線の線路が表示されるわけではないのですが、だいたいのルートが分かっていれば、「かすっているかどうか」は判断できると思います。僕は過去にも自分のホームページで「行ったことのある都道府県」というページを作っていました。作った後も、旅行の後でちょくちょく更新していました。これからはこの「経県値」アプリで同じことができそうです。▼全国見聞記録(にかとま情報局内、最終更新日は2011/9/26)ただ、上の記録を今見に行くと、行ったことを忘れているものもかなりありました。長野にスキーとか行ったことあるんだあ。自分の記憶力のなさが露呈されます。すっかり忘れているものは、もう1回行かないといけませんね・・・。(関連する過去記事)▼都道府県は楽しく学べる! ~バカリズム『都道府県の持ちかた』▼地図関係の充実フリー画像サイトから、全都道府県を擬人化!▼都道府県別の人口密度を視覚的にとらえて、東京・大阪の多さを実感させる▼GoTo読書 日本おもしろ旅行紀行 宮田さんの国内旅行エッセイ

2021.08.13

コメント(0)

-

『眠れなくなるほど面白い哲学の話』

『眠れなくなるほど面白い哲学の話』『眠れなくなるほど面白い哲学の話 大人の教養書シリーズ』(中谷彰宏、リベラル社/星雲社、2020、1400円)====================内容紹介(「BOOK」データベースより)哲学とは、青春論だ。 正解のないことを、自分に問い続けよう。2500年分の哲学者の思想をイッキに解説。目次(「BOOK」データベースより)序章 どうして、哲学が気になるのかな。/第1章 やっぱり、幸せがいいね。-古代ギリシャ/第2章 「リーダー」がいれば、困難を乗り越えられる。-宗教/第3章 「自分が動くこと」で、世界を変えられる。-ルネサンス/第4章 「学ぶこと」で、人は成長できる。-産業革命/第5章 「面白がること」が、未来をつくる。-現代====================生き方に影響を与えるのは、良書です。本書は、そんな良書の集積を再構成!生き方を考えるヒントがあふれています。時系列に哲学者の思想が分かりやすく紹介されています。中谷彰宏流の現代の身近な例での例え話が添えてあります。その個性的表現が、光っています。現代の哲学者に近くなるほど、直接的な学びになりました。後半は線をひきまくり、ページの端を折りまくり。前半はもしかすると少々退屈かも?↓自分に言われているような気がしたのは、たとえば次のところです。=======================『眠れなくなるほど面白い哲学の話』 ・「いいこと」と「悪いこと」、「正しいこと」と「間違っていること」を気にし過ぎなのです。 (p67) ・「すべてのことを説明してもらわないと心が落ちつかない」というのは、その人の弱さです。 (p101) ・すべての人が愛されています。 それに気づいていないだけです。 愛とは、もらうものではありません。 「こんなにしてもらっている」と、気づくことです。 (p106) ・あらゆる人は、学ぶことで昨日と違う自分になります。・単に知識をのせていくことではありません。 学ぶ前の自分とまったく別人になれるのです。 (p147) ・ハイデッガーは、「不安が人間のエネルギーだ」と言ったのです。 (p177) ・プレッシャーが、最高の幸福だ。 (p182) ・ロマン・ロランは「人間はどん底で成長する」と定義しました。・人間は、上り坂で成長するのではなく、どん底で生まれ変わります。 (p186) ・与えられた材料でなんとかつくり上げていくのは、「ブリコラージュ」という考え方です。 これが幸せをつくる上で大切なことです。 (p208) =======================実は、中古で買いました。古本屋には、いい本がいっぱいある。(^^;)『眠れなくなるほど面白い哲学の話』 (大人の教養書シリーズ) 【中古】

2021.08.12

コメント(0)

-

「申し訳ないけど、あなたは能力に依存しているだけだよ」

非常に自分にとって衝撃を与えた本があります。このブログで本を紹介するのは、基本的には全部読み終わってからなのですが・・・まだ3分の2を読んだだけですが、紹介します。ただ、本の中の言葉は、今回全く引用しません。すべて、本から影響を受けて、自分の中で出てきた言葉だけ、書きます。『テトラポッドに札束を』『テトラポッドに札束を すべては絶望から始まる』【※絶版。リンク先は電子書籍】(和佐大輔、幻冬舎、2013(電子書籍は2014)、約1000円)リンク先の商品説明より====================内容紹介12歳、テトラポッドに激突、首から下の運動機能をすべて失う。17歳、机上のパソコン上で起業、くわえたわりばし一本で年商1億円を達成。25歳の現在、ネットビジネスのカリスマと呼ばれる。伝説のブロガー・アフィリエイターの70億分の1の成功法則!====================上で読んでもらっただけで分かるとおり、10代で重い障害を負った後、高校生の時にビジネスで成功するという数奇な人生。そこから発せられるメッセージは、非常に遠慮のないものでした。だからこそ、グサッと刺さるものがありました。3日ほどかけて読んだ後、寝ながら自分のことを振り返ってみました。本気で自分のことを問い直してみました。ちょうど僕の所属する教育系SNSグループで「哲学対話」へのお誘いが来たこともあって、自分と自分で、「てつがく」をしてみました。本書の著者の和佐さんに乗り移ったみたいになって(笑)、自分で自分に対して説教してみました。「自分をさらけださないで、うわべだけつくろったって、だめ」「経験値をためれば、社会で必要な仕事はできる。 でも、歯車の1つになるのが嫌で、個性的な仕事がしたいなら、自分をさらけ出して突き抜けないと、社会に必要とされない」「あなたは器用だから、本気を出さないでも、とりあえずとりつくろって、なんとなくできたように装うことはできる。 でも、それでは人に好かれないし、本当に必要にされない」「申し訳ないけど、あなたは能力に依存しているだけだよ」能力があると本気を出さずにできてしまうので、漫然と生きて、充実感のない日常を過ごしてしまうのではないか。人生で本当に大切なことは、できるか・できないかではなくて、本気で自分をさらけ出すことではないか。そんなふうに思いました。自分と向き合って自分と対話するきっかけになりました。本というのは、ただ情報を吸収するだけではなく、著者の生き方や考え方に影響され、自分が生まれ変わるきっかけともなるものだ、と改めて感じました。「みんチャレ」でこの本の著者を紹介してくださった「とみー」さんに深く感謝します。 ▼”仕事をしに行く”んじゃなくて”知恵を出しに行く” ~『マンガでわかる!トヨタの仕事哲学』 (2016/04/29の日記)▼幸せになる『マスターの教え』~抵抗も行動も、両方必要! (2008/01/21の日記)(※冒頭のアイキャッチ画像はフリー画像サイトイラストACより)

2021.08.11

コメント(0)

-

外国に行かなくてもできる多彩な体験にワクワク!~『子どもと楽しむ!週末の冒険』

非常にワクワクする本を図書館で見つけました!あまりにもワクワクしたので、借りるだけで飽き足らず、ネットで注文しました。『子どもと楽しむ!週末の冒険』(A-Works編、A-Works、2015、1400円)どうです? タイトルだけで、ワクワクするでしょ?本を開くと、もっとワクワクしますよ!ぜひ、公式サイトで中身をのぞいてみてください!▼『子どもと楽しむ!週末の冒険』出版社公式サイト (赤丸印で「中身を見る」というところがあります!)僕は、日頃から、子どもたちに色々な経験をさせてあげたいと思っています。そして何より、僕も子どもたちと一緒に、遊びたい!やったことがないことに挑戦したい!インディージョーンズのような冒険をしてハラハラドキドキの体験を共有したい!そんな願いを叶えてくれる、大きな羅針盤になる本です。本書の中には、楽しい冒険ができる施設、内容がいっぱい。写真が大きく綺麗なので、見ているだけでも冒険心がそそられます。本書の情報のおかげで、外国に行かないと体験できないと思っていたことでも、なんと日本国内で体験できることを知りました。外国に行かなくても、日本にはまだまだワクワクする行き先がたくさんあることがわかります!具体的な体験内容は、ドルフィンスイム、ケイビング(洞窟探検)、ジップライン、パラグライダー、ヨットなど・・・。書き切れないほど、いっぱいあります。僕が住んでいる市内にあるところも、1カ所だけ紹介されていました。前から気になっていたところです。これは、ぜひ、行かねば!!!ちなみに楽天の商品販売サイトへのリンクである『子どもと楽しむ!週末の冒険』では、リンク先でなぜか「CD」扱いになっていて、「収録曲」と書かれています・・・。CDではなく、本です!ご注意ください。↓ちなみに、「収録曲」として載っているのは、こちら・・・。==================== 海の人気者、イルカと一緒に遊ぼう!“ドルフィンスイム” 暗闇の先を目指す、洞窟探検!“ケイビング” 宙を飛んで、鳥になろう!“ジップライン” 木の上の秘密基地に登ってみよう!“ツリーハウス” 犬ぞりに乗って、雪原を疾走してみよう!“犬ぞり” 風を掴んで、大空を散歩しよう!“パラグライダー” 帆を掲げ、海の上を自在に走ろう!“ヨット” 熱気球に乗って、大空を旅しよう!“熱気球” 馬の背中に乗って、自由に歩いてみよう!“乗馬” 水しぶきを浴びながら、川を下ろう!“ラフティング”〔ほか〕====================曲だったとしても、聴いてみたい。(笑)めっちゃワクワクします!!図書館で借りた本は、付箋だらけになりました。買った本に付箋を移し替えようと思います! ▼岡田淳さんの本(魔法の3冊セット)がすごくおもしろい! (2011/03/10の日記) ↑こちらは子どもたちにオススメの冒険小説の紹介です。

2021.08.10

コメント(0)

-

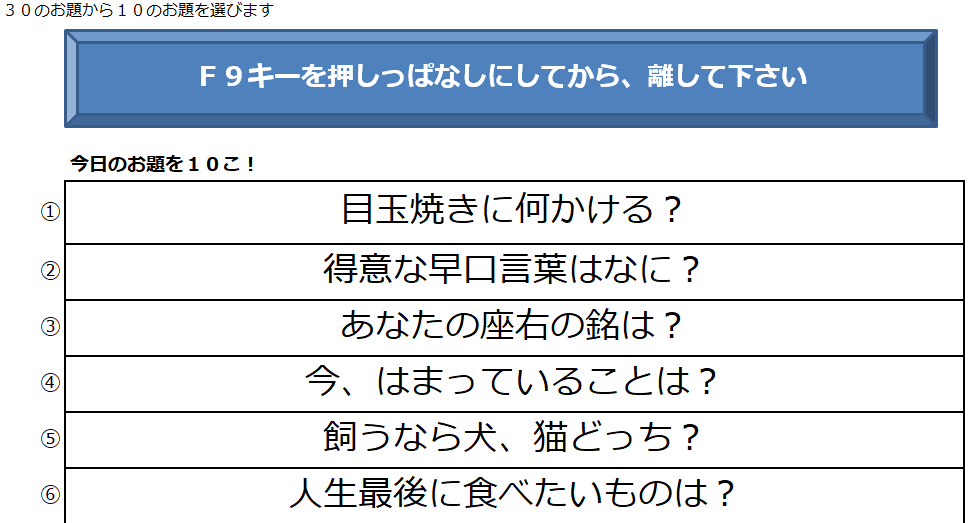

お題出題ルーレット!(ランダムでお題を選んで提示するアプリ)

8月6日のブログで、「かかわる力」(「アドジャン」をきっかけにしてフリートーク!) という内容の記事を書きました。今回は、その続きです。と言っても、よく考えたらアドジャンの詳しい説明をしていなかったので、まずはそこからですね。「アドジャン」というのは、子どもたち同士の関わる力を育てるためのゲームです。====================(1)0番から9番までの10個のお題を、教師が提示 (黒板上で掲示するなど。 お題は、たとえば「行きたい都道府県は?」などの10項目)(2)子どもたちはペアになり、ジャンケンのようにして「あ~ど、じゃん!」と言い、指の数を自由に出し合う。(3)ペアの合計の指の数が、お題になる。 (1本+5本なら、6番のお題)(4)お題の答えをペアで言い合う。 このとき、答えを一言だけ言い、理由は付け足さないし、質問もしない。 (Aさん「青森県です」→Bさん「秋田県です」など。 理由が分からないので気になって仕方ない このフラストレーションが、後で効いてきます!)(5)1~2分程度アドジャンを繰り返して、お互いの好きなことなどを単語で言い合った後、フリートークに移る。(6)フリートークでは、「さっき言っていたあれって、どういうこと?」など、質問や理由を自由に交流する。ただし、お題に関係のない話はしない。2分程度?====================たぶん、だいたい以上のような流れで実施するんだと思います。なかなかよく考えられたシステムで、大変盛り上がりそうだと思いました! で、このアドジャンは繰り返しているうちにお題がマンネリ化してしまうそうなので、毎回ランダムに変わるお題だといいらしいのです。 曽山和彦先生によると、ICTを使って電子黒板でランダムお題を提示している先生もいるとのことでした。僕が作ろうかと思いましたたが、なんと、知り合いの先生が作ってくれました。 イエ~~~! パフ パフ!(効果音は頭の中で再生してください。)↓ダウンロードは、その先生のサイトでできます。▼お題出題ルーレット (日本基礎学習ゲーム研究会別館内) エクセルファイルです。エクセル内に打ち込んだ30個のお題から、ランダムで10個表示します!(1個だけランダムで表示することも、できます。)(↓画面写真) 僕がイメージしていたことが見事に実現されていて、僕が作るよりもハイクオリティなので、「さすがだな~」と思って、感動しています。このアプリを見ているだけで、楽しくなってきました。新学期には、お題を子どもたちと共有して、ワイワイガヤガヤ、楽しく話ができそうです。ぜひ、全国的にこういった取組が進められて、子どもたちが気軽につながり合えるようになればと思います!ところで僕が作ったのでもないのに一応このプログラムの仕掛けを説明すると、いわゆる「プログラミング」というほど難しいことはしていなくて、エクセルでよく使う「関数」だけでできています。ランダム性を持たせるために使っている関数は、RAND関数。キーボードの「F9キー」を押すたびにランダムな数字を生成します。エクセルで「F9キー」を押すと、「ワークシート内の全数式を再計算」という処理がされるので、そのたびにランダムな数字に変わるのです。この関数はゲーム性を持たせるためにもよく使うので、エクセルに遊び要素を取り入れたい人は、要チェックです。ほかに、LARGE関数とVLOOKUP関数も使われています。LARGE関数は、ここでは、ランダム値の中から一番大きなものを選ぶために使われています。VLOOKUP関数は僕もかなり頻繁に使う関数で、縦方向に検索してデータを取り出してくる関数です。僕が作ったエクセル野球シミュレーションゲームは、ほぼこの関数でできています。プログラムが作れる人は、他の人が作ったプログラムを見ても仕組みが分かるようになります。エクセルの場合は関数の指定でプログラミング的なことができるので、関心がある方は、シート保護を解除して、隠された仕掛けを見てみるのもいいですね。(関連する過去記事)▼エクセルで画像をデータベースから呼び出す方法 その1 (2021/02/16の日記)▼エクセル入力フォームを作ってみた (2021/05/09の日記)

2021.08.09

コメント(0)

-

佐藤尚之・津田匡保『ファンベースなひとたち』

キングコング西野さんが著書の中で紹介されていた次の本を、図書館で借りて読みました。『ファンベースなひとたち ファンと共に歩んだ企業10の成功ストーリー』 (佐藤尚之・津田匡保、日経BP、2020/11、税別1700円)共感できることがたくさん書いてありました。↓下のが、僕のメモです。汚い字なので読みにくくてすみません・・・。「見ている未来」=「社会的意義」「論理より感情」=「まず自分の思いを語ることから」 「感情ある人間と向き合う」「イイトコロを伸ばす」→「類友」といったことが書いてあります。(本書の中の言葉だけでなく、それに触発されて思い浮かんだ言葉もミックスされています。)本書の中では、その人や企業の大事にしている価値を支持している人たちのことを「ファン」と定義。ほんとうのファンを獲得していくには、自分がほんとうに大事にしていることを、しっかりと発信していかなければなりませんね。本書では具体的な事業における「ファンベース」の取組をマンガをまじえて紹介してあります。個人的にすごく惹かれたのが、「ADDress」です。月4万でどこでも住める!テレワークで仕事をしたい人に居場所を提供し、しかも、空き家問題の解決にもなるという素晴らしい取組です。▼「ADDress」公式サイト https://address.love/テレビの「がっちりマンデー!!」でも紹介されたみたいですよ。▼月4万円で全国住み放題のサービス「ADDress」って? (2021.1.28 TBS Topics)P.S.「レタスクラブ」の「企画は「1行」! 短くピリッと!」も印象に残りました。(本書p105)

2021.08.08

コメント(0)

-

【おうちで旅行気分シリーズ】南越前の海

新型コロナの影響で遠出の旅行ができないので、ストレスをためていませんか?せめて気分だけでもと思い、以前の旅行で撮影した動画を公開します。場所は、福井県の南越前町です。海です。動画は39秒のみ。散歩してまわっている時の目線で撮っています。ナレーション等はありません。漁師さんたちが朝早くから漁に出ていました。朝は涼しく、夜は夕日がきれいです。海水浴場はこじんまりしていました。カモメの群れの多さに驚かされました。ちなみに、泊まったところは「うみの宿 さへい 」。漁師さんがやっているお宿なので、海の幸がおいしいです。うみの宿 さへい女将さんには大変親切にしていただきました。コロナ禍でもこのあたりはさほど密にならない場所ですので、近くの方は旅行の候補にされてもいいのでは、と思います。夏でもカニが出ます。たまにはカニににらまれる経験をするのも、いいものです。(関連する過去記事)▼課題図書『クジラと海とぼく』を読む (2011/07/28の日記)▼淡路島"絶景"ホテル TOTOシーウインド (2011/08/10の日記)

2021.08.07

コメント(0)

-

「かかわる力」(「アドジャン」をきっかけにしてフリートーク!)

今日は勤務市の教職員研修がありました。講師の先生は名城大学の曽山和彦先生でした。ただ、コロナ拡大につき直接お越しいただくことができず、ビデオ録画での講義でした。曽山先生がかなり強調されていたのが、「かかわる力」。子どもたち同士の関わり合いをルーチンワークとして定期的に取り入れることを提唱されていました。具体的には「アドジャン」というものを紹介していただきました。その場でお題の答えを一言で言っていく遊びです。これを前半に行い、前半に出た各自の答えをきっかけにして後半のフリートークへ。「なるほど」と思いました。ビデオ講義でしたが非常にうなずける内容でした。「かかわる力」と言えば、「かかわらなければ・・・」と連呼する次の歌を思い出します。偶然にも今日の帰りのクルマの中で、上の曲がかかりました。(AppleMusicでお気に入りの曲をランダム再生してよくかけています。)沢知恵(さわ・ともえ)さんの曲は名曲揃い!この機会にぜひ他の曲も聴いてみてください。ちなみに、トークのお題をICT機器を使ってランダムに決定するというのは、Web上で動作するものが、わりとあります。これからの時代は、こういうのをバンバン使って時短を図っていくのもいいですね。▼【 お題出題スロット 】トークテーマ ルーレット【talk thema roulette】 (「イーゲームズ」様)教室で使うなら、「お題」は先生が自由にあらかじめ設定できる方がいいかな?せっかくプログラミングの勉強をしていることだし、僕が作ってみてもいいですよ?(リクエストがあれば・・・)(関連する過去記事)▼沢知恵(さわともえ)ピアノ弾き語り「ありのままの私を愛して」 (2012/11/13の日記)▼インクルーシブ教育について考えさせられる新聞連載「眠りの森のじきしん」 (2020/05/17の日記)

2021.08.06

コメント(0)

-

「イメージが伝わっているんです。」 ~鴨頭 嘉人『夢を叶える5つの力』

鴨頭嘉人さんの『夢を叶える5つの力』を読み終わりました。『夢を叶える5つの力~根拠のない思い込みで駆け上がれ!』(鴨頭 嘉人、かも出版・サンクチュアリ出版、税別12000円、CD付)【中古】 夢を叶える5つの力 根拠のない思い込みで駆け上がれ! /鴨頭嘉人かなり高い本です。目ん玉が飛び出ます。ただ、僕は過去に1万円の本を買って読んでみたらすごくよかった経験があるので、思い切って買ってみました。ただし、中古で・・・。(^^;)本を開いてみて、驚きました。かなり高い本だから、文字がびっしりなんだろうと思っていましたが・・・文字数少なめで、余白が多い。(笑)ただ、本書の場合、この余白がポイントだと言えます。かもがしらサンは「炎の講演家」を自称されているのですが、講演でいうところの「間の取り方」を余白で表現されています。また、文字数が少ないからこそ、大事なことが要点を絞って短く記載されており、頭の中にスッと入ってきやすいです。タイトルには「5つの力」とありますが、ほぼ1つの力です。その1つについては、本書でも付属CDでも力強くその重要性を力説されています。付属CDでは「炎の講演家」の熱い講演が見事に再現されています。このCDだけでも、買う価値があると思います。著名人の講演CDというのは、昔から割と高値で販売されていたりしましたが、それを考えると12000円という価格設定もうなづけるところです。ただ、かもがしらサンの講演自体はYouTubeで無料公開されているものも多いので、まずはそういったものでファンになって、「これはぜひお金を払って買わなくちゃ」という気になった人向けではあります。間口が広いのは、いいことだと思います。結論を言うと、大変いい本だと思いました!この本で僕が学んだことを一言で言うなら、「未来イメージ」です。他の成功者も語っておられますが、「絶対こうなる」「絶対こうする」という、ワクワクする未来イメージ。それを、具体的にはっきりと持って、行動すること。これって、本当に大事ですね。====================・あなたが発した言葉が伝わるんじゃないんです。 あなたが喋ってるとき、あなたの脳の中に思い描いている イメージが伝わっているんです。(p339より)====================また、「依存ではなく、覚悟」というメッセージも、身につまされました。日頃から覚悟がなくて環境に依存しているので、そのループを断ち切りたいと思いました。====================・「もしも誰もいなくなっても、俺はやる! 1人でもやるんだ!」(p371より)====================かもがしらサンを見習って、本から受けた影響を実際の行動に移していきたいところです。ちなみに、文字数は少ないですが、本の厚みは、かなりあります。辞書みたいな、厚さです。さすが炎の講演家、アツイ!(笑)ところで、本書付属のCDは「人間力大學」での講演を収録したものです。「人間力」とは、今まさに求められているチカラそのもの。AIが幅をきかせ始めました。だからこそ、人間にしかできないこと、人間力が求められています。「人間力大學」のホームページをのぞいてみました。▼人間力大學オンライン今ならオンラインでの講演視聴ができるんですね。利用料も割と安く設定されていました。継続して学び続けるなら、こういったサービスに申し込むのもいいですね。▼鴨頭 嘉人(さんの子どもの、)『自己肯定力』 (2021/07/04の日記)▼「こぼれ球でいいんです。」 ~税所篤快『突破力と無力』 (2020/05/31の日記)▼『解決志向ブリーフセラピー』第2回~イメージを描いてから、電信柱を立てよう (2007/08/19の日記)

2021.08.05

コメント(0)

-

正しい姿勢でリズミカルに歩く ~『酸素を飲んでイキイキ生活』

今回は、前回の「深呼吸散歩」と関連する本として、次の本を紹介します。『酸素を飲んでイキイキ生活 全てのこたえは酸素だった! 健康・美・元気をもたらす驚異の威力』(著者:松本高明、監修:QOLサポート研究会、文芸社、2014、絶版)松本孝明さんは酸素リキッドWOXを開発された医学博士。酸素リキッドWOXの宣伝と思える内容も少し記載されていますが、本のほとんどは酸素の重要性について説かれています。この本の中でも散歩はかなり奨励されています。====================・抗うつ剤より有酸素運動が有効・軽い運動や日光浴などで自然にセロトニンが活性化される(p60,61)====================散歩は有酸素運動に入るのかな?一応、入るらしいですよ。====================・ポイントは、正しい姿勢でリズミカルに歩くことです。 赤筋がもっとも多く分布しているのは背中です。 背筋をピンと伸ばして、あごを引き、胸を張ります。(p77)====================やはり、正しい姿勢で歩くのがよさそうです。意識するだけでだいぶ変わります。何事も、心がけ次第ですね。一応、酸素リキッドWOXの効果に関する体験談も、最後に少し載っています。====================・腎臓が弱って濾過機能が働かなくなり、思いきりむくんでいたのですね。 腎臓は酸素を多く消費します。・酸素が補給され、私の腎臓が元気を取り戻した・脳にも酸素が行きわたって活性化されるためか、性格が明るく前向きになりました。(p131)====================効果については個人差があるのであまり信用しすぎないようにしていますが、酸素が脳や腎臓にとって重要なことは事実のようです。気になる方は自分でも調べてみてくださいね。僕は酸素リキッドWOXは飲んでいないのですが、一口飲みきりサイズの酸素を豊富に含んでいそうな天然水をネットでガバッと買ってリピートしています。酸素を体内に取り入れるためにも、水はちゃんと飲んだ方がいいそうです。高濃度酸素リキッド WOX(ウォックス) 500ml 1ケース(24本入)↓こっちは僕が常飲しているほうです。(WOXは高いのと、いっぺんにたくさん飲むのが飲みにくかったので、こっちになりました。ここ半年ぐらい常飲しています。)送料無料 木曽の天然湧水 KISO 110ml 機内食カップウォーター (48個入) (関連する過去記事)▼深呼吸散歩 (2021/08/01の日記)▼マスクのデメリット=吐いた息をもう一度吸うコトによる酸素不足 (2021/03/21の日記)▼暑さ対策! 米CDC紹介の「息の吸いやすいマスクの付け方」 (2021/06/12の日記) (最近はCOOLマスクというのもあるようです。)

2021.08.02

コメント(0)

-

深呼吸散歩

8月1日になりました。「ハッピー一番」の日です。(てきとう)新しい健康法を開発したので、それを書きます。名付けて、「深呼吸散歩」!(画像提供:写真AC)「深呼吸」も、「散歩」も、健康にはとてもよさそうなので、それをミックスした「深呼吸散歩」なんて、とてもよさそうでしょ?今は特に2年間ものコロナ禍によるマスク生活のため、身体の酸素不足が深刻になっています。人と出会わない早朝に早起きをして、ぜひ「深呼吸散歩」に出かけましょう!散歩は、「前に進んでいる」というイメージを大切に行います。自分が前に進めているというより、誰かに背中を押されているイメージで。できれば自然を見ながら、自然の空気を感じながら、行きましょう。そして、歩きながら、呼吸をすることに集中します。鼻から息を吸って、5秒。口から息を吐いて、6秒。少し口をすぼめて、しっかりと息を吐きましょう。何度か続けると、呼吸筋が鍛えられてくるのが分かります。呼吸も、意識してしっかり行うと、トレーニングとしての効果が出てきます。日常生活での呼吸を深くし、酸素不足を解消する効果があります。(たぶん)これを開発したきっかけは、『「不調」の9割はこれでよくなる!』を読んだことにあります。『「不調」の9割はこれでよくなる!』(今野 清志 、三笠書房、2020/10、1300円)著者の今野先生は、「よくなるチカラは、深く、長い「息」から生まれるー全身の細胞に、十分な酸素が届いていない人が9割」と言っておられます。(第1章の章タイトルより)呼吸の重要性、酸素を身体に取り込むことの重要性を特に説かれています。まだ読みかけなのですが、昨日読んだ範囲に、3つの健康法が載っていました。・ペットボトル呼吸法・ニコニコエアジャンプ・もも上げ運動そのうち、ペットボトル呼吸法だけが、ペットボトルというモノを使うので、何もナシでその手法だけマネしてみたのが、「深呼吸散歩」です。ペットボトル呼吸法はペットボトルに息を吹き込むので、「しっかりと息を吐ききる」ということを体感するにはとてもいいと思いました。ただ、その体感覚さえ覚えているなら、モノなしでさらに気軽に取り組める「深呼吸散歩」のほうが続けやすいかもしれません。朝の散歩とセットにすることで、いつやるかが固定されて、忘れずに毎日続けられることにもつながります。「鼻から深く息を吸う」「6秒以上かけて、口からゆっくり息を吐ききる」は、ペットボトル呼吸法のやり方をそのまま取り入れました。ペットボトル呼吸法では、最初の目標として1日トータル50回が示されています。深呼吸散歩も、それぐらいの回数の深呼吸をしてから自宅に戻ってくるのがいいと思います。明日からも続けてみようと思います。(関連する過去記事)▼『フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか』 (2021/01/18の日記)↑「静かに1人の時間を持って深呼吸することは、誰にでも必要なんだと思う。」 という記述が、この本の中にあります!▼【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう (2020/03/07の日記)↑「コロナ禍だからこそ、外に出よう」ということを書いています。

2021.08.01

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1