2021年10月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

パソコンのデータがいっぱいになったら、大容量USBメモリに移動しよう!

パソコンのデータがいっぱいになりました。音楽制作ソフトのサウンドライブラリをインストールしていると、途中で「もう入らないよ」という警告が出ました。そのため、USBフラッシュメモリと外付けハードディスクを買いました。128GB USBメモリ USB3.2 Gen1 KIOXIA キオクシア TransMemory(リンク先現在価格1699円)Amazonで3000円だったのですが、楽天だと1699円!しかも、税込、送料無料。モノは同じだと思いますが、まさかの価格差。Amazonはモノによっては他よりも高いことがありますね・・・。それにしても128GBが約2000円とは、ビックリ。安すぎとちゃいまっか?最近はUSBも進化していますね。USB3.2というのが、一応今の最新規格なのかな。数字が大きい方が、転送速度が速いようです。HDD外付け ハードディスク USB3.1ポータブルハードディスク Type C 超薄 耐衝撃 簡単接続 PC/Mac/Windows/XBox適用(2TB, 金 )(リンク先現在価格は約1万円。税込。送料無料)2TBという大容量が、なんと、スマホよりちっちゃい!時代は進んだものです。1TB(テラバイト)=1000GBです。家庭用としては十分な容量ではないか、と思います。一応、C端子でPCとつなぐと、高速らしいです。実感としてはよく分からないのですが。ちっちゃくていっぱい入るUSBメモリが安くてとてもうれしいのですが、一応、注意点もあります。大量のデータを一度に転送していると、途中で止まってしまうときがあるのです。今回の金色の外付けハードディスクも、27GBのデータをネットからダウンロードしている作業中に、フリーズして、その後使えなくなりました。「高額の買い物が無駄になった?」と思い、一瞬あせりました。でも、フォーマットをすれば、復活しました。普通のフォーマットができなかったので困りましたが、「クイックフォーマット」で復活しました。なぜ?その後は、ちゃんと使えています。音楽制作や映像制作をする場合は、データ容量が大きくなる傾向にあります。そういうのをしない人は、おそらくデータ容量はあまり気にしなくて大丈夫です。音楽制作や映像制作をする場合は、作品の素材やできた作品をパソコン内ではなく、こういった外付けのメモリに保存した方がいいです。じゃないと、自分のパソコンがパンクします。特に、WindowsのCドライブの容量には余裕を持たせましょう。ソフトのインストールはCドライブでないとダメなので、後で読み込む素材はせめて別ドライブにする、というが鉄則です!!

2021.10.31

コメント(0)

-

選挙に行こう

選挙における若者の投票率が低いそうです。選挙権は大切な権利のひとつですので、ぜひ行ってもらいたいと思います。特定の政党や候補者に投票するように呼びかけるものではありません。外国に比べて日本は「主権者教育」が遅れているように思います。主権者は、国民一人一人です。それは周知されていますが、そのことが学校教育であまり重視されていないように思います。決められたことを守ることが重視されすぎていると、自分たちが権利者であるという意識は育ちません。決められたことを守るのは、受け身です。自分たちで決めたことを守るのは、主体的です。主体的に生きることは、いろいろな選択肢のある今の現代社会では、非常に重要なことです。学校に子どもたちが通っている段階から、もっと子どもたちが学校の自治に参加できるようにしないといけないのではないか、と思っています。校則などの学校のきまりは、子どもたちが主体的に考えるべきものだと思っています。自分たちが自分たちの所属する学校や社会を変えていける、と実感できるようにしたいです。もちろん、選挙では一人ひとりのパーセンテージが低いので、その1票だけで変わるということは少ないでしょう。しかし、塵も積もれば山となる、です。一人一人の意志の反映の集積が、この国の政治となるべきです。「投票しない」ではなく、全員が投票した上で、それぞれの意志が代表者に反映されているのがベストです。選挙は日曜ですが、期日前投票もカンタンにできます。期日前投票の理由を細かく答える必要はありません。「仕事」や「レジャー」などの、該当する選択肢にマルをするだけです。日曜日に行けるかどうかわからない人は、土曜のうちに行っておきましょう。オリエンタルラジオの中田さんが、非常に分かりやすい動画を公開されています。「選挙に行くメリットが分からない」という方は、見てみてはいかがでしょうか。「選挙に行ったことがない」という人が分かるように、丁寧に説明されています。さすが芸人さんだけあって、説明の仕方がすごくうまい。【日本の選挙①】投票に行かないと損する!?〜選挙入門編〜(中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY、2019/08/01)自分の考え方に近い政治家・政党が分からない場合は、アンケートに答えるだけであなたの考え方に近い政党を教えてくれるサイトもあります。類似サイトがいっぱいありますが、Yahooのものはかなり見やすいです。▼Yahooニュース 衆議院選挙2021 政党との相性診断数年前から、18歳で選挙権が得られるようになりました。選挙についてしっかりと学ぶこと。主権者教育の中で、一人一人の意志反映がされる大切さを実感できるようにすること。それが、大切なことだと思います。

2021.10.30

コメント(0)

-

九九チャンツ

ありがたいことに、昨年作った「九九チャンツ」を勤務校の2年生で使ってくださっています。こうった動画コンテンツは、1人1台端末の導入でより一層子どもたちに身近になりましたね。答えなしバージョンもあるのですが、なんとリンクの間違いに今頃気がつきました。答えありバージョンの概要欄から答えなしバージョンにリンクで飛べるはずが、答えありバージョンに飛んでいました。まさかの、無限ループ。1年以上、気付かずにこのままでした。なんてこったい!今頃になって、ようやく修正しました。リンク修正した概要欄から飛んでいただくのが一番いいのですが、一応、ここにも示しておきます。答えなしバージョンは、音声部分の九九の答えが、なくなっています。ほかの「九九の歌」との最大の違いは、この答えなしバージョンにあります! 九九を覚えていれば、すぐに声を出せますが、覚えていなければ「あれ?なんだったっけ?」となります。九九を覚えているかどうかを本人が自覚するために有用な教材、と思っています。 本当に有用かどうかは、検証が必要です・・・ぜひ感想等、聞かせてください!なお、「九九チャンツ」については、以下の本に取組を収録していただいています。こちらも、ぜひお読みください。『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』(編著:郡司竜平・野口 晃菜、監修:青山新吾、明治図書、2021/7、2376円)▼【動画】「パプリカ」のリズムにのって九九をおぼえよう!(九九チャンツ【こたえつき】)▼【動画】「パプリカ」のリズムにのって九九を言おう!(九九チャンツ【答えの声なし】) ▼iOS『はんぷく計算ドリル 九九』は4択なので答えやすい!▼コロナ禍での学びと気づきを共有する ~新刊『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』

2021.10.28

コメント(0)

-

通級指導の教材にも最適なカードゲーム「ドブル」

今日は通級指導を教育事務所の方に見ていただきました。5分間だけですが。ちょうどそのときは、カードゲームの「ドブル」をしていました。[ドブル 日本語版 ホビージャパン カードゲームDOBBLE 缶入り」自分のカードと中央のカードを見比べます。すると、必ず1つ、同じマークがあります。そのマークの名前を先に言ったほうが、カードをとれます。すぐに見つかるときとなかなか見つからないときの差があり、大人でも楽しめるゲームです。僕は、「見て探すトレーニング」といったビジョントレーニング的な目的のほかに、なじみのないマークを自分なりの言葉で呼称する「言葉のトレーニング」としても使っています。新しい言い方を教えてあげたとき、同じマークが出たときに同じ言い方を覚えていられるかといった、記憶力のチェックに使うときもあります。もともと外国のカードゲームですが、シンプルなルールで低年齢から大人まで楽しめることから、世界中で大人気になっているようです。通常学級の先生でお持ちの先生も、増えてきました。教室に置いておくのもいいと思います。ちょっとネットで調べたら、このゲーム、なんと世界のボードゲームランキングで1位らしいです。おお!すごい。▼ホビージャパンの商品紹介ページ「ドブル」アレンジ版としてマークの代わりにドラえもんやポケモンのキャラクターがプリントされているものなどもあるようです。もっと教育用に作ろうと思えば、覚えさせたい名称のイラストを使ってこのゲームを作れば、言葉を覚えるためのゲームとしても使えそうです。(これを自作するのは大変そうですが・・・。)「DOBBLE(ドブル) ドラえもん」「DOBBLE(ドブル) ポケットモンスター」 ▼ポッキーショック / オノマトペ カードゲーム (2015/04/12の日記) ▼【Excelプログラミング講座】3 「ゲーム」を作ると、頭がよくなる! (2018/07/04の日記)

2021.10.26

コメント(0)

-

日常生活に効果音をつけて、子どもらしさを取り戻そう!~『ザ・バースデー 365の物語(7月〜12月)』

昨日の朝に今日の分のブログ記事を書いたのですが、消してしまって復元できません。ショックです・・・。「プロのプログラマーの実況解説動画がすごい!」という内容でした。↓これを見て感動した、という内容です。▼【プログラミング】オセロを1時間で作ってみた【実況解説】それはそれで、またそのうち書きたいと思います。気を取り直して、全く別の内容で、今日の分のブログ記事です。今日の分の『ザ・バースデー』の内容からの引用です。『ザ・バースデー 365の物語(7月〜12月)』(ひすいこたろう・藤沢あゆみ、日本実業出版社、2010、絶版)この本は1年365日すべての日について、その日が誕生日の有名人を取り上げ、その有名人に関連するテーマを語っている本です。「今日は何の日」と自己啓発が一緒になったような本です。この本によると、10月25日は、パブロ・ピカソの誕生日。彼のテーマは「子どもらしさ」です。いつまでも子どもっぽい僕にもぴったりのテーマです。ピカソの紹介に絡めて、著者のひすいこたろうさんは、あるエピソードを紹介しています。ある子どもがランドセルを開けるときに「シャキーン!」と言いながら開けた、というエピソードです。著者は、「ランドセルをただあけるという行為を ここまでエンタテイメントに楽しめるとは!(笑)」(p254)と驚かれています。(笑)「日常生活に効果音をつける」ただそれだけで、日常生活が楽しくなるということを書かれています。今流行りのユーチューバーの動画も、効果音がキモらしいです。何かあるたびに、効果音。そのタイミングが、ヒカキンとかは、絶妙らしいです。あなたも、効果音をいちいち言いながら生活すると、人気者になること間違いなし!あなたがもし教師なら、これをやるだけで子どもたちからの人気がアップすること間違いなし!ぜひ、やってみてください。さしずめ、僕の場合は、苦労して書いたブログ記事が消えたので「ガガーーーン」という効果音を言ってみます。うん。ショックだけど、これを言うこと自体は、楽しいです。(笑)大人になると、こういう、一つ一つを大げさに楽しむ精神を忘れてしまっているよなあ。今日のテーマ、僕的には、めっちゃ大事だと思ったので、こうやってブログにも書かせてもらいました。では!ばびゅ~~っん!!

2021.10.25

コメント(0)

-

「スクラッチ」でプログラミング!

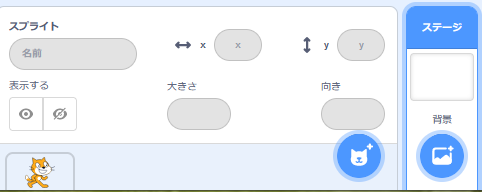

学校でのプログラミングで最も使われているのは、何でしょう?おそらく、「スクラッチ」ではないかと思います。▼スクラッチ公式サイト1人1台端末が配られたので、小学校高学年の子どもたちは、スクラッチを自主的にさわっています。スクラッチの中にはユーザーが作って公開してあるゲームがたくさんあり、そのゲームで遊んでいる子もいっぱいいます。中には「マインクラフト」や「にゃんこ大戦争」そっくりのゲームを作っているユーザーもいるようで、「スクラッチならゲームができる」と、一部の子どもたちの間では学校端末でゲームをする抜け道だと認識されているようです。(^^;)僕としてはゲーム開発はすごく頭を使うし、学校の勉強とも結びつくものだと思っています。ゲームを入り口として、単なる消費者から、作る側にまわる、そういう子どもたちが増えるのは、いいことだと思っています。ゲームを作るのは、頭を使いますよ~。学校でプログラミング教育がスタートしたのは数年前。今も進んでいるとは言いがたいのですが、子どもたちのICT環境は確実に変わってきています。今こそ、プログラミング教育に本腰を入れて取り組んでみても、いいですね。学校での導入については、NHK for schoolの「ワイワイプログラミング」が、分かりやすいと思います。▼スクラッチをはじめよう | ワイワイプログラミング | NHK for School (公式サイト)「Scratchに参加しよう」は飛ばして、いきなり「作る」をしてもプログラミングを開始できます。さて、僕も久しぶりにスクラッチをさわってみることにしました。久しぶりにスクラッチで、何を作ろうかな・・・。■「スクラッチ」を、さわってみよう! (とりあえずやってみる人向けのガイド)(1)まずは見た目をガラリと変えてみよう 最初の一歩で変化が大きいと、その後のやる気につながりますよね! 画面の右下隅に、ステージ背景やキャラクタースプライトを選ぶボタンがあります。 「+」を押すと選べます。 ステージを選んだ後、その中に描きこむこともできます。 単純に、お絵かきソフトとしても、楽しいかも? スプライトの場合、重ねて表示することができます。 ためしに、クルマを選んで、ネコが乗っているような位置に置いてみました。(2)プログラミングをしてみよう プログラミングの最初の一歩は、何をしましょう? 僕の場合は、最初に「旗」を置きます。 これを、プログラムのスタート地点にするわけです。 他のユーザーに遊んでもらう時、旗を押すと、何かが起こるように、プログラミングします。 左の枠内は、左端がタブのようになっていて、左端のジャンルを押すと、中身が選べます。 まずは、オレンジ色の「イベント」を選んでみましょう。 「旗が押されたとき」というのを、真ん中のあいているところに、ドラッグします。 ここからは、アイデアが求められます。 今回は、ネコがクルマに乗って出発しようとしたところ、 クルマだけが出発して、ネコがおいていかれるプログラムをしてみます。 プログラムはスプライトのそれぞれに割り当てられるので、 とりあえずクルマのスプライトを選んで、以下のように並べてみました。 右上にある「旗」を押すと、プログラムが実行されます。 おっと、これだと、ネコではなくクルマがしゃべってしまいますね。 そこで、コピーペーストを使って、ネコのスプライトに一部を移行させます。 ↓クルマのプログラム ↓ネコのプログラム 一応、なんとなく、意図した感じになってきました。 ここから、さらに「○秒待つ」の数字を変化させたりして、よりよいプログラムに改善していきます。 できあがったプログラムは、こちら!↑クリックすると、このプログラムの公開サイトに飛びます。(3)一度作ったプログラムを、アレンジしてみよう 今回のネタの場合、クルマが右に行く代わりに、下にもぐっていくバージョンも作ってみます。 クルマのスプライトの設定で、「向き」というのがあります。 ここをさわれば、どの向きに移動していくのかを変更できます。 ただ、向きを普通に変えると、クルマの最初の形も、回転してしまいます。 (これは、実際にやって確認してみましょう。) 「回転しない」というマークがあるので、これを選んでおくと、 最初の見た目はそのままで、移動方向だけを変えられます。 できあがったプログラムは、こちら!↑クリックすると、このプログラムの公開サイトに飛びます。カンタンに作れてすぐに公開できるのが、スクラッチのすごいところです。(公開する場合は、Scratchへの入会手続きが必要です。)なお、低学年の場合、iPadやAndroidタブレットなら、「スクラッチジュニア」が使いやすいです。▼「スクラッチジュニア」でかんたんプログラミング! (2020/11/02の日記)スクラッチの情報はネット上にかなり多く出回っていますが、しっかりと取り組むなら、本を買うのもいいですね。検索すると、本も、いっぱい発売されています。ゲーム会社が子ども向けに作った「スクラッチ」の本が面白そうなので、買ってみようと思います。「城とドラゴン」の制作会社です。うちの息子が「城とドラゴン」に夢中なので、この本も、読むかな?『ゲームを改造しながら学ぶ Scratchプログラミングドリル プロのゲームクリエイターが伝授! 考えて遊んで面白くするゲーム作りの思考法』(アソビズム、 誠文堂新光社 、2020、2970円)イチから作るのではなく、途中から作ってゲームを完成させる、というコンセプトは、かなりよさそうです。イチから作るのは、やっぱり大変ですからね。(^。^)※Scratchは、MITメディア・ラボのライフロング・キンダーガーテン・グループの協力により、Scratch財団が進めているプロジェクトです。https://scratch.mit.edu から自由に入手できます。

2021.10.24

コメント(1)

-

Windowsの無料標準アプリで動画編集ができる!

動画編集といえば、iPadアプリのほうが有名でしょうか。うちの子は動画編集の習い事をしていますが、それはiPadの「LumaFusion」(ルマフュージョン)というアプリを使っています。ただし、有料です。しかも、わりと高いです。優良な有料アプリです。(笑)「LumaFusion」iOSアプリ(AppStore、現在価格 ¥3,680)(参考サイト)▼動画編集アプリLumaFusionの使い方iPhone/iPad iOS対応 (カンタン動画入門、2021/05/12記事)有料でも優良アプリならいいと思うかもしれません。でも、子どもが自分で「動画編集をやりたい」と思ったとき、無料で最初からついているアプリでないと、親に買ってもらわなければなりません。子どもからすると、無料で最初からついているアプリが一番いいのです。そういうわけで、Windowsに無料で最初からついているアプリの紹介です。Windowsに無料で最初からついている動画編集ソフトといえば、少し前までは「ムービーメーカー」でした。過去形なのは、今はついていないからです。実は「ムービーメーカー」はとても使いやすいのです。シンプルな操作性なので、新しいアプリについていけない僕は、いまだにこれです。現在のWindows10には、代わりに「ビデオエディター」が入っています。アプリ一覧で探してもいいですし、「フォト」アプリからでも移動できます。これは、最初に挙げた有料優良アプリの「LumaFusion」にちょっと似ていて、今風の動画編集ができます。(※バージョンによって、多少の操作方法の変更があります。)できることは、ざっくり言って・カット編集・複数の動画をつなげる・複数の動画に分割する・テキストの挿入(いろんな見映えが選べる)・効果をつける(セピア色にしたり、疑似的にカメラを少しパンしたり・・・)・タイトルカードの追加(タイトルはシンプルなもの)・動画の速度を変える・音楽をつけるおお。これだけできれば、十分っぽいですね。テキスト効果や画面効果、音楽については、候補が多く用意されています。「これにしたら、どうなるかな」と試していくのが、楽しいです。詳しい使い方は、今回は割愛します。下の動画を見ていただければ、だいたいの使い方は分かるはずです。(参考動画)完全無料! WIndowsの標準アプリででビデオ編集できちゃうんです。動画を快適に加工しましょう上の動画の最後のほうでも解説されていますが、「3D効果」をつけられるのは「ムービーメーカー」にはなかった今風の機能です。例えば、何もなかった空間に炎を燃やすことができます。いたずら心を刺激される機能です。(笑)前のブログでも「ペイント3D」について紹介していました。3Dが使いこなせると、現代っ子っていう感じです。学校の1人1台タブレット端末でも、OSがWindowsなら、使えるはずです。今の子は動画編集に興味がある子が多いので、使ってみると、いいかも。ただし、動画をYouTubeなどで公開する場合は、他者の権利や自分の個人情報に注意しないといけないので、大人のチェックは必須だと思います。動画編集ソフトは、動画を撮影するソフトではないので、撮影は「カメラ」アプリになりますかね…。画面録画で画面を撮るというのも、ありですが。「カメラ」アプリの設定で、意外に気付きにくいのが、「ちらつき低減」という設定です。室内の蛍光灯のちらつきが撮影後の動画で気になる場合、これをチェックしてみてください。ここの設定は、西日本と東日本で、選ぶ選択肢が変わってくるのです。東日本なら50Hz、西日本なら60Hzです。東日本と西日本で、電気の周波数が違うからですね。設定には、歯車マークを押せば、行けます。おそらくパソコン出荷時は標準で東日本向けの50Hzになっているはず。僕みたいに西日本に住んでいる人は、50Hzから60Hzに変えておかないといけません。ついでに「写真の画質」や「ビデオの画質」も最適なものを選んでおきましょう。写真や画像は、ハードディスクの容量を圧迫してしまいます。特に、子どもが試しに使う場合は、いっぱい撮ってもいいように、画質を下げておきましょう。学校の1人1台端末の場合は、クラウド保存を前提にしているため、ハードディスクの容量はかなり少ないようです。このあたりの画質の設定は、最初から小さくした状態で子どもに渡していたほうがいいのかも、と思う項目です。

2021.10.23

コメント(0)

-

『音楽療法士のしごと』との対話その10 ~その子のために「作る」「アレンジする」という精神

『音楽療法士のしごと』という本があります。その本についてこのブログに書く時だけは、内容を対話形式で紹介していました。2012年11月26日以来に「その9」を書いて以来、ずっとほったらかしにしてきたのですが、久しぶりに、「今こそ続きを書くときだ」という気がしました。そういう気がしたので、9年ぶりに、続きを書きます。 『音楽療法士のしごと』(生野里花 、春秋社、1998、2000円、※絶版)↓過去記事はコチラその1その2その3~言葉よりも○○!その4~「あいだ」に生まれるものその5~あいだを見る。その6~人としての中心点その7~子どもとのかかわりその8~お互いに生かしあっているんだという感覚その9~個性や考え方を活かすということ♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~◆『音楽療法士のしごと』との対話 その10================== : 本からの抜粋 : にかとまのコメント ==================: 音楽療法では、子ども一人ひとりに合った音楽をその場で即興でつくるのでしょうか?: この場合はオリジナルを作ったほうが良さそうだということになれば、その子の名前を入れた歌詞をつけたりして、その子のための”ベルの歌”を作ってあげる。(p156): なるほど。 その子の名前を入れた歌詞をつけるとかなら、既成の歌の替え歌とかでもできそうですね。 僕も、自分の子が小さいときには、よく歌っていました。 兵庫県の国体ソング「はばたんカーニバル」の「は~ば~たん♪」というところを自分の子の名前にしていました。 子どもの名前に合う曲には、ほかにも何曲かありそうです。: 既成の歌を使う場合でも、途中から新しくアレンジしたほうがよい場合もあります。 アレンジまったくなしということは、まずないでしょうね。(p156) : 学校でも、子ども一人ひとりにあった教育が求められています。 その子のために作る。その子のためにアレンジする。 とても大切なことだと思います。 僕が音楽クラブを担当していた時は、子どもたち一人ひとりに合わせて難易度を調整した楽譜を用意していました。難易度の調整も、アレンジのひとつですね。 「アレンジして与える」というのが子どもへの教材の与え方の基本だと考えると、学校教育のいろいろなところが変わってきそうな気がします。 国語の教材を、その子用にアレンジして与える。 算数の教材を、その子用にアレンジして与える。 特別支援教育ではそういったことがかなりできていると思うのですが、特別支援教育を特別なものにせず、全員にとって当たり前のものにするには、こういった精神を教職員全体に広げていく必要があるのかな、と思っています。 (p158まで)♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~♪~久しぶりに書いて、約10ページ進みました。たったの10ページ・・・。この調子でいくと、終了までに何回かかるかなあ。古い本ですが、僕がやろうとしていることにとても重なる部分があるので、ときおりこうやって本書を開きたいと思っています。また気が向いたら続きを書きます。次はいったい何年後?? 引用文献: 『音楽療法士のしごと』 (生野里花 、春秋社、1998、2000円)

2021.10.22

コメント(0)

-

低学年でもネット検索がカンタンにできる方法!

GIGAスクール構想による1人1台タブレット端末。「小学校低学年では、使いにくい。」そういう声を、ちらほら聞きます。その理由のひとつは、ローマ字入力ができないこと。ローマ字は3年生の途中で習うので、それ以前に教えてもいいのですが、担任の先生の中には「ローマ字入力を早めに教える」ということに、イマイチ気乗りしない人も多いようです。(1年生でも「A」「I」「U」「E」「O」を教えたら一所懸命探して入力していますよ、という声も聞いています。)だからといって「かな入力」というのも、キーボード上で探しにくいので、「かな入力派」も少数派のようです。(かな入力の方が速い、という人がたくさんいることは、もちろん存じています。)文字を全く知らなくても入力できる第3の方法は「音声入力」です。これは、僕はけっこう周りに勧めたりしているのですが、これも広がりません。誤認識があることや、他の人がいるところで声を出すのが恥ずかしい、ということが、主な要因でしょうか。ちなみに、僕が先ほど音声入力を使ってみたら、こんな感じになりました。■にかとまの 音声入力レポート 2021/10/21(1)Google検索のサイトに行くと、マイクのボタンがあります。(2)マイクを押すと、マイクの許可をきかれるので、OKを押して、しゃべりかけます。(3)「きめつのやいば」としゃべったつもりですが・・・(4)なんと、「気持ちの相場。」と変換されました。 しかも、その検索結果の内容がいきなり読み上げされて、びっくり! 「1日5,000円が相場です。 (お通夜と葬儀で2日お願いした場合は1万円)・・・」音声入力の精度は驚くほど上がっているので、かなり実用的なはずですが、低学年だと滑舌がはっきりしないことも多いので、ちょっと実用的ではないのかもしれません。(僕の上の例は、別に低学年っぽくしゃべったつもりはないのに、相場の話をされてしまいました。 滑舌の練習をしときます・・・。)前置きが長くなりましたが、そういうわけで、小学校低学年にネット検索をさせる時の、ベストな選択肢は、コチラになります!Yahooきっずの「ソフトキーボード」!検索窓のすぐ横の目立つところに、使用するためのボタンがあります。これなら、子どもたちになじみ深い「50音表」から押して入力できます。ヤフーきっずのサイト内なら、漢字によみがなもつけられるので、そういう意味でも、低学年にとって、とても使いやすいです。ただし、リンク先に移動してしまうとよみがながつかなくなるので、ご注意を!このつづきは、2年前に書いた以下の記事をお読みください。ヤフーキッズのよみがなの弱点をカバーする「どんなサイトでも、すべての漢字にふりがなをつけるサイト」を紹介しています。 ↓↓↓▼一瞬で、漢字にふりがなをつけるやり方(2019/1/18の日記)上の記事では、「手書き入力」という第4の入力方法も紹介しています。(ただ、学校によってはなぜか手書き入力が制限されていて使えなくなっているようです。使えるなら、これも使いたい機能です。) ▼Windows標準アプリの「ペイント」を使おう(子ども向けマニュアル) ▼GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。▼タブレットPCを使いこなそう その1「Windowsキーの便利な使い方」 ▼鍵盤ハーモニカ奏の「指の動きの見本動画」を作りました♪

2021.10.21

コメント(0)

-

Windows標準アプリの「ペイント」を使おう(子ども向けマニュアル)

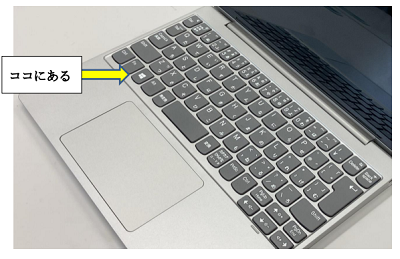

来週のパソコンクラブに向けて、準備をしています。 前々回の記事で「ペイント3D」の使い方を掲載しましたが、 その後、熟考の末、 「ペイント3D」の前に、まずは「ペイント」をすることにしました。 3D画像はかなり精巧なのですが、「3Dライブラリ」から読み込むのにかなり読み込み時間がかかることが分かったので、通信に負荷がかかるタイミングをずらすためです。 僕自身、よく使うのは「ペイント」のほうです。 すでにある画像を加工するのに便利です。 子どもたちにも、画像の加工や、画面写真の取り込み→加工を体験してもらおうと思います。 一応、今の段階での子ども向けのガイドは、次のようになりました。 「ペイント3D」のとき同様、転載します。 Windowsパソコンに必ずついている「ペイント」ソフトで、 オリジナル画像をつくろう アプリ一覧から起動しよう ・タブレットは、画面をタッチしてもいいのですが、 キーボードから起動するやり方もおぼえましょう。 (1)キーボードの「まど」マーク(Windowsキー)を押そう。 (2)キーボードの「↓」矢印キーで、 パソコンに入っているアプリの名前を 順番に見ていこう。 (3)平面画像をつくるときは、「Windowsアクセサリ」→「リターン↲」キー →「ペイント」 →「リターン↲」キー。 立体画像をつくるときは、 「ペイント3D」→「リターン↲」キー。 「ペイント」を使ってみよう ・画面上に指で絵を描いたり、加工したりすることができます。 ・すでにある画像を加工する場合に、使いやすいです。 ・画像の読み込みは、「ファイル」→「開く」で開きましょう。 (1)読み込んだ画像が大きすぎる場合は、 「サイズ変更」 (2)対象範囲を指定する「選択」ツールは、よく使います。 いる部分だけを切り取ることができます。 範囲指定して、「トリミング」を押そう! (3)手書きで描く時の線の太さや、色を選べます。 (4)画面の右下にあるバーを動かして、表示の拡大・縮小ができます。 細かい範囲を加工する時は、拡大すると作業しやすいです。 画面写真を加工しよう ・今の画面の写真をとるのは、「PrtScn」(プリントスクリーン)キーです。 ・その直後に「ペイント」で「貼り付け」をすると、先ほどの画面写真が貼り付きます。 ・いる部分だけを切り取ったり、上から何かを重ねたりしましょう。 保存しよう ・「ファイル」→「名前を付けて保存」 (すでに名前がある画像は、「上書き保存」でもOK。) ※保存のしかたはいろんなソフトで共通です。 保存しないと次に同じ画像を開けなくなるので、 保存する習慣をつけましょう。 以上のマニュアルを、PDF形式にもしてみました。 ブログとは別の場所の、僕のホームページに保存しています。 ▼「ペイントやペイント3D」を使ってみよう(「にかとま情報局」内) ※PDFへの直リンクはできないので、いったん僕のホームページが表示されます。 該当のリンクはすぐ見つかると思いますので、クリックしてください。 4日前に作った「ペイント3Dを使ってみよう」だけが表示される場合は、 キーボードの「F5」キーを押して画面の更新をしてください。 1人1台端末なので、教師がつくったPDFファイルをTeamsなどで共有しておけば、みんなが自分のタブレットから見れるのがいいですね。 ▼Windowsタブレットで、「ペイント3D」を使ってみよう! ▼Windows標準の「ペイント」で図形をキャラクター化 ▼タブレットPCを使いこなそう その1「Windowsキーの便利な使い方」 ▼いまさら知った「ウインドウの最大化→元に戻す」のお手軽実現方法 ▼Windows標準搭載のボイスレコーダーで音読や楽器演奏を録音しよう ▼WordやExcelには、専用のスクリーンショット挿入機能がある。

2021.10.20

コメント(0)

-

「助ける」のではなく「共に生きる」 ~長岡秀貴『サムライフ』

いつも持ち歩いているちっちゃいカバンに、小さめの本をしのばせています。ちょっとした隙間時間に読むためです。ちょっとした隙間時間にしか読まないのでなかなか読み終わりません。それがもどかしかったですが、少し前にやっと読み終わりました。長岡秀貴(ひでたか)さんの文庫本『サムライフ』です。『サムライフ』長岡秀貴さんの本は、これが2冊目。1冊目に感動したから。手を伸ばした本です。1冊目については、先月の日記で取り上げました。 ↓▼長岡秀貴『ダッセン』(2021/9/11の日記)今回の本も、『ダッセン』同様、アツイ本でした。『ダッセン』がいかにして生まれたのか、どのように周りの人に広めていったのかが詳しく書かれています。最後の最後に、ついに、著者の夢だった、新しい「学校」ができあがります。感動です。本書には印象的なシーンがいくつもありますが、それらは本書を読んでいただくとして、ここでは「あとがき」より少しだけ引用します。僕が非常に共感した内容が、象徴的に語られていると思ったところです。かわいそうだから、不憫だから、その人たちを救ってあげるんだなんて微塵も思っていない。誰もが幸せに生きる権利を持っていて、誰もが幸せを望んでいるはず。「助ける」のではなく「共に生きる」ことによって、自らが持っているポテンシャルに気付き、そして自らの足でその幸せへの道を歩き出してほしい。(文庫版あとがき p267 より)「助ける」のではなく「共に生きる」僕の場合、仕事柄、障害のある人との共生社会の実現に向けての言葉として、幾度となく聞いてきた言葉です。しかし、この言葉を、特に障害があるとかを限定しない、誰もが幸せになる学校の設立の志としてお聞きすることで、「障害に限ったことではないな」という思いを強くしました。この方の志は、対象を限定しない。自分は公立小学校の教員ですが、この志にふれ、改めて、対象を限定せず、「共に生きる」学校にしていきたいと思いました。この『サムライフ』、なんと映画化もされているようです。非常に興味深いです。

2021.10.19

コメント(0)

-

気持ちの切り替えが苦手な子には、パペット

気持ちの切り替えが苦手な子、いませんか。やる気があったのに、急になくなり、何もしなくなる子とか。そんな子が喜んで意欲的になった仕掛けが、コレです。これを見せると、やる気ゼロだったのが、一気に目を輝かせます。(笑)ちなみに、もともとは歌を歌うトリでしたが、電池をつなぐコードがぶっちぎれたので、今は歌いません。パペットなので、手を突っ込む穴は、裏にあります。どこで買ったかはすでに忘れましたが、もしかすると10年以上前にオーストラリアに行った時に買ったものかもしれません。非常に愛嬌のあるカオです。こんなの出されたら、反応せずにおれませんね。こういうパペットを使うと、擬似的にヒトに見立てて、注意・叱責を直接ではなく間接的に伝えたり、パペットと僕のやりとりで、子どもに客観的な気づきを促したりできます。たとえば、僕がトリの役になって、子どもに「~~してみたら、どうかな?」と話しかけたり、子どもがこのパペットを手にはめている時に、その子ではなくトリに向かって、「早くこれをしてください」と注意を促すパターンなどがあります。直接叱らず、パペットを叱る。これ、秘伝です。(笑)

2021.10.18

コメント(0)

-

「広島県の小学5年生の合理的配慮への道!」

秋といえば、研修の季節です。オンライン上でも、実際上でも、10月は多くの研修会に参加しています。そのどれもが学びに満ちていて、とても刺激的です。今日は、特別支援教育に関わる内容で、皆さんにぜひ知ってもらいたいことをシェアさせていただきます。広島大学の氏間先生のホームページに、非常に詳しく報告されている内容です。▼広島県の小学5年生の合理的配慮への道! (広島大学氏間研究室「うじらぼ」ブログ、2020/11/28記事)合理的配慮を受けている小学生のお子さん自身が、自分に関することを積極的に情報発信されているというのが、素晴らしいです。一般的に小学生の時分は、まだ自分の言葉で伝えることが難しかったり、たくさんのことを頭の中で整理することが難しかったりします。そのため、当事者の声を直接的に明確に知ることは難しく、多くの場合、大人が「こういうことかな?」と慮ることをしていると思います。が、この事例は違います。たくさんの情報発信の中に「自分研究」というパワーポイントがあるのですが、自分のことを客観的に分析しておられて、とても小学生とは思えない内容です。これだけ詳しく自分の困り感に伝えられる小学生は、ほかにいないのではないか、と思います。このお子さんが「自分研究」の最後に書かれていることを引用します。なぜこのレポートを書いたかと言うと、大人の自閉症の人がこのレポートを書いて提出してもあまり大人は理解してくれなさそうだから子供である僕がレポートを書いて伝えようと思いました。今の日本は、自分の努力や力ではどうにもできない事を限界まで頑張らなければいけない。その結果、心の病気になり、不登校の子が増える。その原因を僕が自分研究して、発表することにより世の中の大人に知ってもらって、僕みたいに困っている人を救えるきっかけになると思って調べました。(「自分研究」最終スライドより)素晴らしいと思いませんか?このお子さんが書かれたものはほかにもたくさんありますが、特に「苦手な漢字を好きになる実験」は面白かったです。漢字を覚えるのが苦手な子どもたちの思いに寄り添うために、ぜひこちらも併せてご覧ください。特別支援教育に長く関わってきた者として、当事者の思いを知り、それをふまえることが最も大切なことであると感じています。合理的配慮についての理解を広げるためにも、ぜひ、こういった当事者からの発信を、多くの方に見ていただきたいです。 ▼読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる!2 (2021/05/22の日記)▼12.12(土)デイジー教科書事例報告会のご案内 (2020/11/20の日記) ▼GIGA スクール以後の、今後の方向性について (2020/07/18の日記)▼小学校市販テストの合理的配慮等(正進社のパンフレットより) (2019/05/19の日記) ▼業者テストの「ルビうち」が標準対応に! (2017/06/10の日記)

2021.10.17

コメント(0)

-

Windowsタブレットで、「ペイント3D」を使ってみよう!

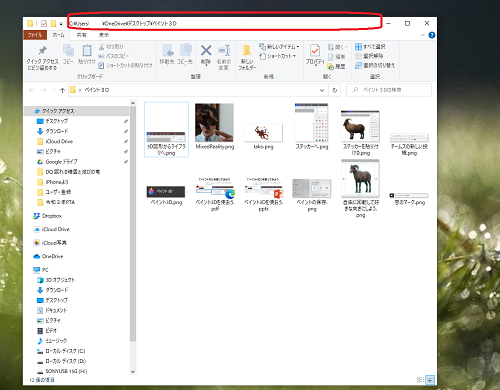

このあいだから、子ども向けのパソコンの使い方の本を読んでいます。『6さいからつかえるパソコン』(たにぐちまこと、技術評論社、2021/8、1628円)この本は、かなり分かりやすくて、おすすめです!「6さいから」と銘打たれていますが、ちょっと難しめの言葉は使わざるをえないため、実際には小学校中学年以上に最適かと思います。1人1台端末を使いこなすために、学級文庫として教室においてみてもいいのではないでしょうか。僕はこの本をもとに、「ペイント3D」の使い方のサンプルを作ってみました。パソコンクラブの子どもたち向けです。実は僕は「ペイント」はよく使いますが、2D人間なので、「ペイント3D」は全然使いこなせていなかったのです。この本を読んで、やっと使い方がわかりました。せっかく作ったのでこちらでも公開しますね。★「ペイント3D」を使ってみよう!・「3Dライブラリ」をもとにすると、立体的なキャラクター絵が簡単にできます。・作った絵は、ワード文書や、パワーポイント、「スクラッチ」などのプログラミングの中で使用できます。(1)まどのマークのアプリのリストから、 あいうえお順で「ペイント3D」を見つけて起動しましょう。 ↓(2)上部メニューバーから「3D図形」→「3Dライブラリを開く」 →好きな3D画像を選びましょう。 (いろいろあります。) ※ネット接続が必要です。 ↓コレ!★「3Dライブラリ」動物や乗り物など、いろいろな3D画像が入っています。③上下方向や左右方向に 自由に回転して、 好きな向きにして表示しよう!④上部メニューバーから「ステッカー」 →3D画像の表面に合うように貼りつきます。(↑口のところに持っていくと、口のステッカーが貼りついたところ)(5)「Mixed Reality」を押すと・・・ →3D画像が現実のカメラ画像と合成されます。 人が動くと、3D画像も動きます!いろいろ、やってみよう!★おわりかた(6)アプリ左上の「メニュー」から、保存します。 ・「画像」なら、他のアプリでも使えます。 ・3Dプロジェクトとして保存すると、「ペイント3D」でもう一度読み込んで、編集しなおせます。以上のマニュアルを、PDF形式にもしてみました。ブログとは別の場所の、僕のホームページに保存しています。▼「ペイント3D」を使ってみよう(「にかとま情報局」内) ※PDFへの直リンクはできないので、いったん僕のホームページが表示されます。 該当のリンクはすぐ見つかると思いますので、クリックしてください。パワーポイントで作ってPDFにすると、Web上でかなり見やすくて、いい感じです!1人1台端末なので、教師がつくったPDFファイルをTeamsなどで共有しておけば、みんなが自分のタブレットから見れるのがいいですね。▼いまさら知った「ウインドウの最大化→元に戻す」のお手軽実現方法▼Windows標準搭載のボイスレコーダーで音読や楽器演奏を録音しよう ▼デイジー教科書をWindowsタブレットでインストールせずに使う方法 ▼タブレットPCを使いこなそう その1「Windowsキーの便利な使い方」 ▼Windows標準の「ペイント」で図形をキャラクター化 ▼WordやExcelには、専用のスクリーンショット挿入機能がある。

2021.10.16

コメント(0)

-

電子書籍で読もう!(細貝駿『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』)

1年間かけて世界の教育機関をまわられた小学校の先生の本が電子書籍化されました。『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』【電子版】 Kindle版(細貝駿、セルバ出版、2021、1870円)スマホで少し見てみましたが、かなり読みやすいと感じました。電子書籍のいいところは、読み手が読みやすいフォントや文字サイズを選べることです。こちらの本は、もしかしたら電子書籍版のほうが見やすくなっているかもしれません。紙の本の場合、当然ですが、挿絵や写真がないページは、文字だらけです。普通の本の場合、1ページ当たりの文字の量はわりと多いかもしれませんね。読書に慣れていない人にとっては、文字が多いと読む気がしない、という人もおられるでしょう。電子書籍の場合、リフロー型電子書籍というタイプなら、1ページ当たりの文字数が、紙の場合よりも少なくなり、一番読みやすい文字量で読んでいけます。(文字主体の書籍は、だいたいリフロー型です。)1ページに表示できる文字サイズと文字の量が最適化されるので、文字が大量に目に入るのがいやな人には、特におすすめです。今回の本は紙の本のほうを一度読んでいたのですが、紙の本か電子書籍かで、読む印象がわりと変わるなーと思いました。◇以下、参考情報です。 リフロー型で制作された電子書籍は、文字の拡大縮小や行間の変更により、最も読みやすい状態で表示することが可能で、読者にとってカスタマイズの自由度が高い方式である。たとえば、スマートフォンなど比較的小さな画面のデバイスであっても、文字を拡大することで読みやすくなる。 (日本電子出版協会、2015.08.21記事「リフロー型電子書籍」より)上に書いてあることに加えて、電子書籍の場合、アレクサなどのAIが読み上げてくれる、というのも、大きな特徴です。僕はたまに、アレクサにkindle本を読み上げさせています。(アレクサは、買わなくても、無料のアプリになっています。)大量の文字を読むのが苦手な人には、拡大少量表示や、読み上げ機能などが使える電子書籍版をおすすめします!今回の本に限らず、今は様々な本が電子書籍に対応していますよ。『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』【電子版】 Kindle版(細貝駿、セルバ出版、2021、1870円)なお、この本の紙版を読んだときの感想は、8月16日の日記の後半で書いています。興味を持たれた方は、ぜひ、ご一読を。↓▼細貝駿『小学校教師を辞めて、世界の学校を回ってみた』 (2021/08/16の日記)多様な子供たちに接する小学校の先生は、多様な教育について知っておくことが大事だと思います。全国の小学校の先生に、読んでいただきたい1冊です。▼55人の世界一周体験を集めた自主製作本『ROUTE55』 (2021/08/17の日記) ▼Kindleの電子書籍読み上げのクオリティをアップ↑ (2021/01/28の日記) ▼音声読み上げソフトがすごい!(「VOICEROID」(ボイスロイド)) (2020/11/21の日記) ▼【Excelプログラミング講座】kindle電子書籍化しました。 (2019/02/03の日記)

2021.10.15

コメント(0)

-

いまさら知った「ウインドウの最大化→元に戻す」のお手軽実現方法

今日は、Windowsパソコンの、ちょっとしたストレス解消テクニックです。子ども向けのパソコンの使い方の本を読んでいると、けっこう知らなかったことが書いてあったりして、勉強になります。今日は、「ウインドウの最大化→元に戻す」のお手軽実現方法を知りました。僕が今までにやっていたのは、ウインドウの右上隅にある □ を押す方法です。_ を押すと、最小化です。 下のタスクバーに、隠れます。□ を押すと、最大化です。 画面全体に表示します。これは、知ってますよね?実は、なんと!タイトルバーをダブルクリックするだけで、最大化とウインドウ化が、交互に実現できるのです!知っている人には、「何を今さら・・・」という情報だと思いますが、僕は知りませんでした。いやあ~勉強になったなあ。右上隅にある _ や □ を押すのは、標的がちっちゃいので、ストレスだったのです。これからは標的がでかくなったので、確実にストレスが減りそうです。よかった、よかった。▼Windows標準搭載のボイスレコーダーで音読や楽器演奏を録音しよう▼デイジー教科書をWindowsタブレットでインストールせずに使う方法▼タブレットPCを使いこなそう その1「Windowsキーの便利な使い方」 ▼Windows標準の「ペイント」で図形をキャラクター化 ▼WordやExcelには、専用のスクリーンショット挿入機能がある。 ▼Windowsの画面上の操作を録画する無料ソフト3選!

2021.10.13

コメント(0)

-

キャラクターや世界観をしっかりと作り込むことの大事さ ~『80年代オマケシール大百科』

今日は、自分が子ども時代に夢中になったものについて語ることで、今の子どもたちに、エールを送りたいと思います。オリジナルなものを作りたいと思っている子には、きっと役に立つ話だと思います。昔から子どもたちが大好きなものといえば、マンガ、ゲーム、お菓子。今も、昔も、共通ですね。僕が子供のころには、「ビックリマンシール」の大ブームがありました。とにかくそのキャラクターデザインや、世界観が、素晴らしかった。オマケシールなのに、あまりにも人気が出て、マンガ化され、アニメ化され、ゲーム化もされました。30円のビックリマンチョコについていたオマケシールが、日本中の子どもたちの人気を集めたのです。「ビックリマン」がはやりすぎたので、他社もオマケシールを出し始めました。後発のシールにもそれぞれに特色があり、「オマケシール文化」とでも言うべきものが、花開きました。↓その貴重な資料が、この本です。『80年代オマケシール大百科』(サデスパー堀野、いそっぷ社、2017、税別1600円)懐かしのオマケシールのレア情報が、満載!「ドキドキ学園」や「ネクロスの要塞」、「ハリマ王の伝説」、「魔空の迷宮」など、当時ビックリマンのほかにも集めていたものが、かなり収録されていました。かなりレアなものも収録されていて、「こんなの、あったな^ー!」と、約35年ぶりの邂逅を果たしました。(笑)本の巻末には、広井王子氏のインタビューが掲載されていました。「ネクロスの要塞」を作っていた裏話は、大変面白かったです。おまけであってもキャラクターや世界観をしっかりと作り込むことの大事さが語られていました。ファンをつかむには、やはり作りこみが大事なのです。これは、他の仕事すべてに通じます。広井王子氏のコメントを少し引用します。・僕は、キャラクターや作品が長く生き続ける土台をどう作るかをずっと考えつづけました。 それはもう基礎作りしかない。 しっかりと世界観や設定を固めるんです。・例えばキャラクターに装飾を付ける時、 「ここに龍を付けるということは、こいつは龍が好きなの?」 とか考えます。 そこに意味が必要です。(広井王子インタビュー記事、p151より)実は、ここにおいて、学校の勉強と、子どもたちの好きなものがつながってきます。ひとつひとつの意味を考える、というのは、これはつまり、国語の読解でやっていることなのです。プロが書く文章は、どんなに短いものでも、どんなに長いものでも、その一つ一つに意味があります。一言一句、考えに考えて、その言葉を選んで、そこに配置しているのです。どうしても、その言い方で、その場所になければいけない意味があるのです。その裏を読み解くことは、自分で何かを創りだすときに、すごく役立ちます。学校の勉強をただ漫然とやっているだけの子は、考えません。考えずに、なんとなく、カンみたいなもので学習しています。そこに意味を求めていないのです。自分の好きなことを仕事にしようと思ったら、「ひとつひとつに意味を与える」ことは、身に着けておいたほうがいいスキルです。そのためには既成の人気作品の「ひとつひとつの意味を考える」ことが、必要です。なんとなく適当に作ったキャラクターに、魅力など生まれません。複数のキャラクターを作ったとき、後付けで適当に考えた設定は、簡単に崩壊します。世界は、そう簡単に、作れないのです。今、「ゲーム」を作りたい子どもが増えています。ゲームクリエイターでも、漫画家でも、小説家でも、画家でも、クリエイティブな仕事に就こうと思ったら、大切なのは、「オマケシール」を作ることと、基本は、一緒です。キャラクターや世界観をしっかりと作り込むことです。今読んでいる文学作品やマンガ作品、ゲームやオマケシール、カードなどの魅力を、何も考えずにただ消費するだけでなく、生産者側に立って、その意味を読み解いてみませんか?そしていつか、今あなたが夢中になっているものと同じような作品を、ぜひ、世に出してほしいと思います。

2021.10.12

コメント(0)

-

丹波市唯一の映画館「エビスシネマ」の音響は日本一!?

今日は運動会の代休でした。丹波市の映画館に、南米アンデスを舞台にした映画を見に行ってきました。今年は世界一周をされた小学校の先生とお知り合いになったこともあり、世界のいろいろな国に興味を持っていたので、思い切って行ってきました。 「パチャママの贈りもの」(2009)↓レビューサイトで高評価です。▼映画.comの映画情報コロナ禍なので映画館となると「密」を心配されると思いますが、都会の映画館と違って、田舎の映画館はかなりすいています。土日でも人が少ないので、閉館しないか心配になるレベルです。僕が家族でいつも行く隣町の映画館は、休日に行っても平均5人くらいです。(笑)丹波市に新しくできた映画館には今回が初訪問。人がいないのは予想していましたが、他のお客さんはおろか、お店の人もいませんでした。電話してしばらく待つと、戻ってこられました。(笑)いかにも田舎の映画館という感じで、僕は、好きです。(普段はおられると思います。今日は事情があったそうです。)↑いい感じの館内です。スクリーンは2階です。↑外国のお菓子が格安で売っていました。外国に行った気分で観賞するために、買いました。おいしかったです。↑小劇場みたいな空間で映画鑑賞。かなりいい感じです。この映画館、まだできたばかりなのですが、音響がすごくいいんです。正直、ドキュメンタリー調の映画だと音響の良さはそこまでわからなかったのですが、後で見せてもらったサウンドデモでは、音が床や天井に響き渡り、さながらコンサートホールのようでした。通常の映画館では音響にこだわっても採算が取れないので、普通はやらないそうです。ところが、この映画館は設備投資が「あっちにも!」「こっちにも!」「さらにまた追加!」といった感じで、容赦がありません。もはや、「音楽を聴くための映画館」と言っても、過言ではありません。(効果音も抜群の迫力で響くそうです。)僕は音楽を聴くために映画を観ることもあるぐらい音楽や音響を重視しているので、こういった映画館は非常に応援したく思いました。あらかじめ決められた上映作品を鑑賞する以外に、観たい映画を上映できる時間貸しも検討されているそうです。そうなると、お気に入りの映画をこの抜群の音響で仲間内だけで観たりもできそうです。ご希望の方は直接問い合わせをされてみてはどうでしょうか。座席も丹波布でできていて、座り心地抜群ですよ。ぜひ多くの方に知ってもらえればと思います。▼エビスシネマ。 (兵庫県丹波市の映画館) ↑館名の最後に「。」がいるみたいです。 こんなところにも、こだわりが!!↓今年8月にオープンしたばかりなので、ニュースにもなっていました。▼丹波市氷上町成松に「ヱビスシネマ。」開館 (朝日新聞デジタル、2021/8/4記事)

2021.10.11

コメント(0)

-

運動会YouTubeライブ配信 ~外でのライブ配信の具体的なやり方~

少し前のブログで、以下の記事を書きました。▼運動会YouTubeライブ配信を実現するまで ~著作権への対応について~今日は、準備物や配信ソフトの設定など、技術的なことを書き残しておきます。やってみると、思ったよりも簡単でした。1. 有線LANでの中継運動場からネットで配信する場合、ネットにどうやってつなぐかが、まず問題です。実は、半年前の卒業式のときは、アクセスポイントが設置されていない体育館から、モバイルWi-Fiルーターを使って配信しました。ただ、無線よりも有線のほうが安定します。また、モバイルWi-Fiルーターは別途SIMカードを購入したり、追加容量を購入したりしないといけないので、その分、お金がかかります。したがって、今回は線を運動場まで引っ張って、有線LANでの中継をしました。職員室のハブに新しくLANケーブルをつなぎました。長さが全然足りないので、ジョイントでつないで、長くしていきました。3カ所をジョイントでつないだら、ジョイントの予備がなくなりました。仕方ないので、最後はハブを間に使って、本部テントまでひきました。(ハブの場合は、電源が必要です。)↓ジョイントは、こんなやつです。数百円で買えます。LANケーブル延長コネクタケーブルを人がひっかけないように、注意喚起を促しました。コーンで線があることを目立たせ、「さわりません」などと掲示しました。↓こんなのです。2. その他の準備物 □ビデオカメラ:HDMI端子付きのもの。 レンズを拭いておく。 (運動場の砂ぼこりで曇るので、注意。) □HDMIをUSBに変換するアダプタ: 映像をPCに取り込むために必要。 ※注意※ HDMI端子同士をつないでも、PCのHDMIは送信用だから、受信はできません!USBに変換することが必要です。 こういうの!↓ HDMIキャプチャカード HD 1080P USB 録画 配信用 □三脚:逆行対策のためにひさしの下がいい。 □ノートPC:配信ソフト「OBS」を事前にインストールしておく。 □コードリール:電源コードを延長して引っ張ってくる。 □長机:PCの置き場所として使用。広い方がいい。 □個人のスマートフォン:ライブ配信ができているか確認するために使用3. 準備(事前設定および機器の配置)(1) 撮影場所に机を置き、機材を設置。 PCをON。ビデオカメラもON。(2) ビデオカメラのHDMI端子からケーブル+アダプタでPCのUSB端子に接続。(3) Chrome(なければEdge)でYouTubeにログインする。(4) 「ライブ配信を開始」を押す。(5) OBSの設定:・起動時のメッセージでは、バージョンアップはせずにスキップする。<OBSの画面> ・「ソース」の「+」を押す。 →「映像キャプチャデバイス」と「音声入力キャプチャ」を追加。 音声メーターが周囲の音に反応して動いていることを確認。・「デスクトップ音声」はミュートにする。・基本的に、設定なしで実施できる。・OBSで「配信開始」をした後、1分ぐらい待つと、YouTubeのほうに映像が行く。(6) YouTubeの設定:・左の一覧から「管理」を選ぶ → 「ライブ配信をスケジュール設定」・ 「子ども向けではない」 →コメント不許可(チャットのチェックを外す) →「限定公開」 に設定。・スケジュール設定で予定日・予定時刻を入れる。 (4) 「共有」からリンクを取得し、Teamsにリンクを貼る。 (5) Teamsのリンクをコピーし、メール配信。4. 本番について・YouTubeログイン→ライブ配信開始 と OBSからの配信設定を済ませる。・YouTubeの「管理」から、周知したURLと同じかどうか確認し、「ライブ配信を開始」 ・中継中に近くでしゃべると大きな音で入るので注意!!<終わり方> ・YouTube>配信終了 ・OBS>「配信終了」保護者個人のスマホやパソコンなら、問題なく視聴できました。唯一引っかかったハードルは、学校の1人1台端末では配信動画がフィルタリングに引っかかって見られないという件でした。学校の端末は、見れる動画と見られない動画があって、大変です・・・。調べてみると、Edgeなら見られないけれどChromeなら見られるということが分かりました。そこで、ChromeにURLを貼り付けたり、Teamsのビデオ会議で画面共有から配信動画を共有したりして、各教室でも視聴しました。大変でしたが、何とか配信自体は成功して、ほっとしています。

2021.10.10

コメント(0)

-

すぎやまこういちさんを偲ぶ

驚きました。すぎやまこういちさんが、亡くなられていたそうです。▼作曲家・すぎやまこういち氏死去 ドラゴンクエストや学生街の喫茶店 (朝日新聞デジタル、2021/10/7)すぎやまこういちさんが作曲された「ドラゴンクエスト」の楽曲は、物語を多彩に彩りました。いつまでも忘れられない思い出の曲ばかりです。ドラクエIIIの「勇者の挑戦」、それに続くエンディングには、しびれました。ドラクエIIの「LoveSong探して」は歌入りバージョンが非常にレアで、CDを探しまくりました。学生時代はピアノの前に立つと、とりあえず「ロトのテーマ」を弾こうとしました。思い出はありすぎて、とうてい語り尽くすことはできません。ゲームミュージックの中にクラシックの要素を取り入れ、パート数の限られたファミコン音源でオーケストラ曲を作曲されたことは本当に素晴らしい偉業だったと思います。ドラクエの曲からオーケストラに興味を持った青少年も多かったのではと思います。オリンピックの開会式でも、たしか一番始めにドラクエのファンファーレが演奏されていましたね。「すぎやまこういち」というひらがなのお名前も、ドラクエの世界観にマッチしていました。「学生街の喫茶店」を作曲されたことは、後で知りました。子どもの頃に見ていたテレビアニメ「子鹿物語」の主題歌「ハロー・トゥモロー」もすぎやまこういちさんの作曲。心の琴線に触れる曲が、本当に多いです。ドラクエ以外のゲームミュージックとしては、すぎやまメロディがゲーム自体のシナリオの核として使われた「ジーザス」の曲が思い出深いです。心より、ご冥福をお祈りいたします。

2021.10.07

コメント(0)

-

運動会YouTubeライブ配信を実現するまで ~著作権への対応について~

今週末の土曜日に運動会を予定しています。コロナ禍のため、保護者の来校を1家庭につき1名に限定して行います。そのため、直接見ていただけない保護者の方に雰囲気だけでも感じていただこうと、YouTubeでライブ配信をおこなう予定にしています。今日は、運動会のライブ配信を実現するまでについて、書きます。運動会のライブ配信には、ちょっとしたハードルがありました。基本的に市販曲をBGMとして使うからです。特に、ダンスを踊る場合は、最新の流行りの曲を採用することが多いので、ライブ中継をするときにそういった曲を一緒に流してもいいかどうか、確認しておかなければなりません。なぜかと言うと、基本的に、「売っている曲を、他人が勝手に大多数に一斉配信したら、著作権侵害」なのです。(売っている曲でなくても、他人の著作物であれば、著作権侵害の恐れがあります。)ただ、学校は非営利であることや「授業」に必要があることから、いちいち許可を得なくても著作物を一定のルールのもとに使用できる特例があります。文部科学大臣は運動会でのライブ配信を積極的に奨励されていました。▼「運動会BGM、ライブ配信可能」著作権巡り萩生田文科相 (日本教育新聞、2021/6/21)では、ライブ配信における一般の楽曲の使用許可を得るには、どうしたらいいのでしょう?いろいろ勉強しましたが、以下のサイトが一番分かりやすかったです。▼学校のクラウド利用やネット配信、オンライン授業と著作権 許諾の有無や有償/無償をチャートで判断 (日経BP「教育とICT Online」、芳賀 高洋、2021/8/13)勉強して分かったのは、基本的に、SARTRUS(サートラス)というところに申請すればOKということです。上のリンク先には大変分かりやすいフローチャートがあって重宝しますが、「授業」がさす範囲がわりと広く、部活動や学校行事(運動会や音楽会、卒業式など)も「授業」としてみなされることに、びっくりしました。フローチャートの後に記載されている説明はかなり重要なので、すべて目を通しておくことをおすすめします。なお、余談ですが、コロナ関係でクラスの子数人が自宅待機になっていて、「教室の授業」を中継する場合には、SARTRUSへの申請すら必要ありません。運動会ライブ配信に関して、要点だけを言うと、運動会では市販のCD音源をダンスのBGMで使用しますが、遠隔授業での包括的使用を許可するSARTRUSに教育委員会が申請することにより、個別の使用申請をしなくても大丈夫なようになっています。SARTRUSというのは、授業目的公衆送信補償金等管理協会のことです。各自治体の教育委員会などの学校設置者が、利用する児童・生徒数に対して1人あたり1ヶ月10円の計算で補償金を納付し、遠隔授業等での著作物の使用ができるようにするものです。年度末までの合計額を納めるため、年度途中になって残り月数が少なくなるほど、納付額は少なくなります。最後に、僕が校長先生にお渡しした保護者へのお手紙の案を掲載します。実際にはこれを参考に校長先生が作られて、お手紙を出すことになりました。学校行事のYouTubeライブ配信を考えておられる方に、少しでも参考になる点があれば、幸いです。==================== 10月9日(土)開催の運動会YouTubeライブ配信について(ご案内) いつも本校の教育活動に対しまして、ご理解、ご支援いただいておりますこと心からお礼を申しあげます。 さて、すでにご案内しておりました通り、10月9日(土)の運動会では、新型コロナウイルス感染症対策のため、来校できる保護者の方を1名に限定しています。 学校としては、入場できない方にも雰囲気だけでも感じていただければとの思いから、YouTubeでのライブ配信を下記のとおり行う予定です。 中継にあたりましては、途中で配信が途絶えたり、急遽中止したりする可能性があること、カメラ1台で中継するため、テレビ番組のような映像にはならないことについてご了承ください。撮影は本部席近くからビデオカメラで行うことを予定しています。視聴にあたりましては、録画をしない、二次配信をしないという点を守り、そのときだけの視聴にとどめていただきますよう、お願いします。個人が特定されることについてご心配な方はご相談ください。 なお、前日に、接続テストを実施します。ご家庭から一度接続のテスト(練習)をされておくと運動会当日スムーズにいくと思われます。運動会当日、教職員は演技・競技等の児童対応に専念するため、配信・視聴に関する問合せには応じることができません。ぜひ事前に接続テスト(練習)をされておくことをお勧めします。 記 〇学校から後日配信するお知らせメールから、URLをクリックしてアクセスしてください。・ 配信開始は、10月9日(土)8:50~です。・ テスト配信は10月8日(金)8:40~10:30に行います。・ 閲覧できるのは、保護者の皆様のみとさせていただきます。 保護者以外にURL等を紹介されることはお控えください。 (祖父母にあたる方の閲覧は可能です。)(重要)ライブ配信映像は個人情報を含むため、閲覧のみにとどめ、 SNS への掲載や二次的な配信等はされませんようお願いします。====================

2021.10.06

コメント(0)

-

川村たかし『サーカスのライオン』(絵本)

今日はなぜか小1の子どもたちに読み聞かせをする時間がありました。4冊読んだのですが、その中の1冊が、かなり心に残りました。読む声にも、一番力が入りました。『サーカスのライオン 』(おはなし名作絵本)(川村たかし 作/斎藤 博之 絵、ポプラ社、1972)僕が読み聞かせをする際は、直前に図書室でよさそうな本を見つくろって読みます。なので、自分自身が知らない本を読むことも多いのです。この本は名作だ、と思いました。地域によっては教科書に載っているそうですね。子ども向けであっても、大人向けであっても、名作の文章には、力があります。 ▼「音を聞く」だけでも、分かる! ~西川純『子どもたちのことが奥の奥までわかる見取り入門』 ▼国語科教材「ごんぎつね」の朗読をYouTubeで公開▼【障害理解教育】2 絵本『にわとりさんはネ・・・』(福井達雨/止揚学園園生)▼【障害理解教育】4 そのほかの教材(本や絵本)

2021.10.05

コメント(0)

-

パソコンでゲーム実況を録画してみました。

昨日は日曜日でした。公園にお出かけした後、息子がパソコンで「ゲーム実況を録画したい」と言い出しました。やってみると、なんとかうまく(?)できました。備忘録として、こちらにやり方を書いておきます。息子は最近はiPadでばかりゲームをしているのですが、ごくたまに、パソコンでもゲームをします。パソコンでやっているのは「二ノ国 II」です。スタジオジブリの映像と、久石譲の音楽がとても素晴らしいので、僕が勧めました。(笑)↓公式YouTube映像たまにしかやらないので、すでにストーリーを忘れかけています。なぜか急にやる気になって、しかも単にゲームを再開するだけでなく、「ゲーム実況」もする気になったようです。まあ、なんでも、やってみるのはいいことです。何事も、経験なり。ゲーム実況なので、実況を録音する必要があります。とりあえず、今回使用したのは「ゲーミングヘッドセット」です。ゲームをしながらボイスチャットとかでしゃべれるようになっています。AZLink ゲーミングヘッドセット マイク付き 有線USBでつなぐマイクも試したのですが、「ゲーミングヘッドセット」が一番手軽に使えそうでした。「ゲーミングヘッドセット」にはUSB端子も付いていますが、設定がよく分からなかったので、マイク端子とヘッドホン端子にアナログで入出力しました。↑この端子を・・・↓PCのヘッドホン端子とマイク端子に刺しました。 (緑がヘッドホンで、赤がマイク)マイク端子からのマイクの音声は、「サウンド」のところで「マイク」を選べば、OK!ちゃんと、「マイクのテスト」も、反応していました。ちなみに、ヘッドセット側のスイッチでマイクのマークの方にスイッチを入れると、マイクがONになりました。(テストするまではどっち側がONなのか、分かりにくかった。)肝心の「ゲーム画面を録画する方法」ですが、これも一番カンタンな方法をとりました。Windows標準の画面録画機能です。「Windows」キーを押しながら「G」を押すと、起動します。●ボタンを押すと、録画開始です。録画中は、画面の隅っこに、録画経過時間と■マークが出ます。■を押すと、録画停止です。実際のゲーム実況は、息子の許可がないのでお見せしませんが、なかなか楽しんでました。ゲーム実況が終わってから、「キャプチャ」フォルダを見ると、ちゃんと録画ファイルが入っていました。ただ、ゲームの音とマイクの音が一緒になっているので、それぞれの音量バランスを後から調整することはできません。たぶん、ちゃんとしたゲーム実況をするなら、ゲームBGMと実況者のマイク入力は分けて録音するほうがいいでしょう。今回は、子どもがまず最初に実験的にやってみただけなので、とりあえず成功して、満足です。さてさて、息子くんは、この動画、編集してYouTubeに投稿するつもりなのかな?※ゲーム実況のYouTubeへの投稿は著作権違反になる恐れが高いので、 「投稿したい」と言ったら、その話もする予定です。 個人で楽しむ分には、なんら問題ないのですけどね・・・。 ただ、最近は宣伝効果が高いことから、公式に許可しているメーカーも出てきているようです。 (参考リンク) ▼中高生憧れの職業「ゲーム実況者」 著作権法違反も解禁相次ぐ (Yahooニュース、2021/9/26記事) ▼YouTubeのゲーム実況は著作権侵害になる?気を付けたいポイント (DIGITAL DIY、2020.04.14記事)▼Windowsの画面上の操作を録画する無料ソフト3選! (2021/02/28の日記)▼ジブリと久石譲によるゲーム『二ノ国』の音楽! (2020/09/26の日記)

2021.10.04

コメント(0)

-

メロディを曲にしていくアシスト技術

読むことが苦手な人は、ICTにより、読むことをアシストしてもらえます。音声教材等による、読み上げ機能が、その代表です。読むことが極度に苦手な人は、学校での学習でかなり困り感があることが多いので、「特別支援教育」の対象にもなっています。読み上げ機能の利用は、「合理的配慮」として認められるようになりつつあります。しかし、ICTがアシストするのは、特別支援教育の対象だけにとどまりません。たとえば、作曲が苦手な人は、ICTにより、作曲をアシストしてもらえます。作曲ができなくても学校教育ではそんなに困らないので、「特別支援教育」の対象にはならず、「合理的配慮」の対象にもならないでしょう。しかし、社会全体で「作曲すること」が当たり前のことであったなら、もしも、義務教育で必須のことであったなら、作曲が苦手な場合に「作曲障害」と言われたり、「特別な支援が必要だ」と言われたりすることにもなるでしょう。「障害」は社会によってつくられ、多数派によって定義されるからです。・・・などという堅い話は置いといて、今日はICTによる作曲支援技術の話です。実は、夏休みに、あるメロディを思いつきました。そこで、そのメロディを曲として完成させるために、広く意見を公募して、助言を受けながら作っていこうと考えました。夏休みに公開していたのは、次の動画です。短い動画ですので、よかったら、順に再生してみてください。(1)メロディのみ(2)ベース(低音)パートを追加そして今日、その続きを公開しました。(3)コードをつけて、ギターパートを追加(4)ドラムパートを追加コードをつけるにあたっては、以下の本を参考にしました。『GarageBandではじめる楽器演奏・曲作り超入門 iPhone/iPad対応』(松尾公也、秀和システム、2017、1760円)この本を読んですごく思いましたが、「ギターが弾けなくても、iPhoneがあれば、ギターの代わりになる」のです。今回の動画その3では、iPhoneやiPadがあれば無料で利用できる標準アプリ「Garage Band」を、作曲をアシストする技術として使っています。一応、ピアノの鍵盤でコードをおさえたり、楽譜から理論的にどんなコードが合いそうかを検討したりもしましたが、結局、アプリに表示されたコードネームをおさえてコードを鳴らして、今までの演奏に合わせてみて、聴感上合うか合わないかだけで決めちゃいました。そういうことができるのが、今の時代のすごいところです。楽器ができなくても、アシスト技術を使えば、かなりすごいことがお手軽にワンタップでできちゃいます。僕は、「音楽」というのは、学校教育における「国語」ほど重要視されていないかもしれませんが、人生を彩る趣味としては、かなり大きなウエイトを占める、と思っています。学校教育で「音楽」が苦手だった人や嫌いになった人こそ、今の技術を使って、もう一度「音楽」に挑戦してみてほしいです。そうすれば、これからの人生に、かなり有益かもしれませんよ!ところで、これまでの「作曲レポート」4動画の続きは、コメントの公募により作成し、発表をしていく予定です。このブログのコメントでもかまいませんので、「自分はこう思った。」「自分ならこうする。」というご意見をぜひお寄せください。お待ちしています~。 ▼「障害」があってもいろいろなことが可能だ!Appleのアクセシビリティ▼読み支援デジタル教科書「デイジー」をインストール不要でブラウザから利用する!▼国語科教材「ごんぎつね」の朗読をYouTubeで公開

2021.10.03

コメント(0)

-

隠れた児童合唱の名曲♪「元気 勇気 ちから」

2年前に勤務校の音楽会で3年生が歌った曲があります。そのときに初めて知ったのですが、とてもいい曲で、今でもクルマの中で歌っています。曲名は、「元気 勇気 ちから」。(エイミー・カワウチ作詞、北方寛丈(きたかたひろたけ)作曲)まず、この曲名が、めっちゃ、いいですよね。シンプルな歌詞とメロディが非常にマッチしていて、元気が出る曲です。この2年間、自分に元気が出ない曲に、ふとこの曲のことを思い出しては、口ずさんでいました。「♪ぼうけんのたびを はじめよう~ ようこそ ぼくらの なーかーまーにー げんき! ゆうき! ちからをあわせれば どんなことでも できるんだ~~」上の歌詞はサビのところですが、めっちゃ気に入っています。サビ以外の歌詞も、気持ちの良い歌詞。「♪朝早く起きたら 小鳥の歌を聞いてみよう」「♪1日の終わりに 思い出そうよ 楽しかったことを」など。人生に疲れている大人にこそ歌ってもらうといいのではないかと思いました。(笑)ついに、楽譜も買っちゃいました。楽譜 オリジナル合唱ピース 同声編 71 「小さな花/元気 勇気 ちから 」(教育芸術社、税込660円)楽譜を見ながら大好きな曲を聞くのもいいものです。漫然と聞いていた時にはない、発見があります。ベースは軽快な4ビート。主音であるF(ファ)の音が連続してどんどん使われ、パワーを演出しています。サビの部分のベース進行は、移動ドで言うと「ド→シ→ラ→ソ→ファ→ミ→レ→ソ」と順次下降進行になっています。(最後のソで上がって、主音のドに向かいます。)ベースだけをピアノで弾いてみると、「ピタゴラスイッチ」のBGMを思い出しました。▼合唱新曲「青の記念日」が素晴らしい ~『教育音楽』小学版10月号 (2017/09/28の日記)▼最高の合唱曲「信じる」 (2008/10/21の日記)▼♪『クリスタル・チルドレン』~『手紙・まあるいいのち~卒業&合唱ソングコレクション』(2010/01/15の日記)▼「君から吹く風」~「周りをよく見て」「しあわせって何?」と問いかける合唱曲 (2009/09/12の日記)▼富澤裕の合唱曲「地球星歌~笑顔のために~」 (2011/09/10の日記)

2021.10.02

コメント(0)

-

流行りの曲のピアノを簡単に弾くための動画をわが子に教えてもらった

うちの子はピアノを習っています。でも、ピアノ教室の教本の曲より、流行りの曲を弾きたがります。うちの子が教えてくれた動画の内容が、「なるほど」という内容だったので共有します。流行りの曲を簡単に弾けるやり方です。説明の仕方がうまくて、「これならカンタン」と思わず納得してしまいます。技術を教えるときって、特に初心者向けには、こんなふうに「これだけだよ」「これなら、できるでしょ?」と超簡単なところから導入し、その後はスモールステップで少しずつ難易度を上げていくのが、いいですね♪▼『音楽の教科書』~写真とシンプルな言葉で分かりやすい (2009/05/18の日記)▼『音楽療法士のしごと』との対話その4~「あいだ」に生まれるもの (2009/06/26の日記)▼オンライン部活で音楽演奏を遠隔で合わせる! (2021/05/02の日記)▼ボカロプロデューサーがプロになるまでを描く『ボカロPで生きていく』 (2019/09/24の日記)▼おうちでの子どもの楽器練習に、本気で付き合う♪ (2021/09/24の日記)▼1人1台タブレットで音楽会の曲の予習をしよう! (2021/08/23の日記)▼「お手本」をスロー再生しておぼえよう! (2021/08/24の日記)▼運動会で使う曲の最後だけくりかえすには? (2009/09/14の日記) ▼合奏アレンジの初歩を学ぶ ~てっちゃんの楽しい合奏編曲講座 (2010/06/26の日記)

2021.10.01

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-

-

-

- ミキハウスにはまりました

- ミキハウス好き限定!10%OFF😀公式シ…

- (2025-11-22 16:01:57)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-