2021年04月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

コロナ禍の中こそ、自宅で演劇鑑賞!「観劇三昧」

ゴールデンウィークですが外出自粛で自宅で過ごさざるを得ない状況です。演劇好きな方は、次のサイトで演劇鑑賞、というのはいかがでしょう。▼ https://v2.kan-geki.com/ ====================・全国 491 劇団 1708 作品が観放題! ・月額950円(税別)のライセンスを購入するとスタンダード会員になり、全ての作品を視聴できます。(公式サイトの説明より)====================僕はだいぶ前に利用していたことがあるのですが、その頃よりずいぶん観られるお芝居が増えています。また、前は1つ1つお金を払って観ていたような気がするのですが、月額約1000円で見放題とかなりお得なことになっています。なので、ゴールデンウィークもあることですし、5月1日に利用を再開し、5月は演劇鑑賞を楽しもうかと考えています。お金を払わなくても、有料配信の冒頭3分は、無料で視聴できます。観たいものが見つかったら、ぜひ利用登録してみてください。3分だとストーリーとかはよく分かりませんが、芝居が始まる前の、期待感とか、ワクワク感とかは伝わってきます。舞台装置や舞台美術の感じも分かります。演劇は総合芸術なので、音楽・美術・照明・脚本・演技など・・・いろいろなところに楽しめる要素があります。映画も総合芸術ですが、映画と違って演劇はテレビやレンタルビデオ店などでの日常の露出がほとんどない。そのため、「特別」感は映画よりも強いです。レア度満点です。また、撮り直しなし・編集なしのライブが演劇の醍醐味のため、役者のその一瞬にかけるエネルギーがすごいです。役者のエネルギーをストレートに感じるには、やはり、映画より、演劇かなあ、と思っています。劇場で実際に観るのが一番なんですけどね。脚本についても、演劇の脚本は映画の脚本とは文化が違うというか、独特のものがあります。実験的なものも多くあるので、「普通じゃないものを観てみたい」という人は、映画より演劇のほうがいろいろ見つかるかもデス。そんなこんなで、せっかくのゴールデンウィーク。普段は観ない演劇を観るのも、いいのでは?劇団もこのコロナのあおりを食って、公演が打てずに困っていると思います。リモート演劇鑑賞で、少しでも各劇団の収入になるようなら、互いにとってメリットがあるかと。劇場に行けなくても、演劇界を救うために、リモートで観ましょう!ちなみに僕のオススメは、鴻上尚史さんの「虚構の劇団」です。最近兵庫県豊岡市を「演劇のまち」として盛り上げるために越してこられた平田オリザさんの青年団も気になります。同じく兵庫県内の市民ミュージカル「丹波篠山市民ミュージカル」も取り扱いがあり、ビックリです。(こちらは、なんと無料で観れます!)若者の熱気を感じるなら、「《日本一おもしろい学生劇団を決める》 全国学生演劇祭」を観るのもいいですね。ちなみに、演劇の教育的効果については、僕は、ものすごいものがあると思っています。「学芸会を全国の小学校で復活させたい」と、密かにもくろんでいます。国語教育や特別支援教育、デジタル情報端末との相性もバッチぐーです。そのうち、そのテーマでブログを書きたいです。(関連する過去記事)▼演劇・ミュージカルのDVDをヤフオクで売っています (2021/01/09の日記)▼大衆演劇を観た!(新開地劇場で、恋川純弥さん・恋川純さんの公演) (2018/12/16の日記)▼「TEACHERS~職員室より愛を込めて~」 (2009/07/23の日記)▼演技指導のこと+読書報告(特別支援のおすすめ本!) (2006/12/03の日記)▼劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」3000回記念公演を観劇(チケット入手の経緯も掲載) (2019/10/14の日記)▼「講師は役者で演出家」荻野文子(2205/12/29,読売新聞) (2006/01/04の日記)

2021.04.30

コメント(0)

-

「知識」は何のためにあるのか?(西野亮廣さんのアメブロより)

最近読んだ、西野亮廣さんのアメブロでの記事が、非常に印象的でした。要点だけ言うと、「知識」は、あわてないためにあるという話です。(画像はイラストACより)▼「知識」は何の為にあるのか? (Ameba 内 西野亮廣ブログ、2021/4/26)西野さんの該当記事は、上のリンク先から、読めます。西野さんのアメブロは、毎回本題の前に前置きがついています。スクロールしてお読みくださいませ。少しだけ具体的に引用すると、次のようなことが書かれていました。====================・「知識」というのは、「実践で使える知識」と「メンタルを保つ為の知識」の二つに分けられる・言葉化されていることで、「ああ、これはバンドワゴン効果ね」みたいな感じで、整理がしやすくなる。・これは「慌てない為」に必要====================「あわてないこと」を非常に重要視されていて、僕は、非常に共感しました。西野さんはビジネスで大切なこととして話されていますが、生活全般においても、とても大事なことだと思います。あわてないために、知識がある。こういうとらえ方だと、自分自身が学ぶ意味が明確になって、もっともっと学んでいこうという意欲にもつながるなあ、と思いました。読んでよかった記事です。そもそも何のためにっていうのは、本当に重要で、そういうのがないと、続かないし、パワーも出ない。知識を得るなら、その意味や必要性を感じた上で、知識を得る。そうすると、同じように勉強するのでも、全く違ってくると思うのです。「あわてないために」で最も納得しやすい事例が、新型コロナウイルスに関する知識を得る意味でしょうか。まさに、知ることで、あわてないことに、つながる。すでにコロナの流行から1年以上が経過して、分かってきたことも多いため、しっかりと知ってあわてないように、と心がけています。信頼できる複数の情報元から、多くの情報を知識として得て、総合的に判断すると、あわてずに落ちついて行動できますよね。(関連する過去記事)▼「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識(案)」 (2020/12/06の日記)▼何のために学ぶのか~学ぶ意味~ (2021/01/04の日記)▼GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。 (2021/01/10の日記)▼藤原和博『キミが勉強する理由』 ~活やくできる場所が、どんどん広がっていく。 (2012/10/22の日記)

2021.04.29

コメント(0)

-

Edumallで、デジタル教科書を利用する学校は、時間帯でお試し利用が可能!

デジタル教科書を学校全体や自治体全体で使っていくにあたり、Edumall(エデュモール)と契約しているところが多いようです。(あくまでも、僕が見聞きした範囲での情報です。)▼Edumall 公式サイト https://www.edumall.jp/検索でいろいろな教科書会社の教科書が出てくるのですが、その種類がかなり多いです。公式サイトによると、「33社より提供される約1,100タイトル」とのことでした。どひゃー。自治体が採用している主要な教科書は、ほぼカバーしているのではないでしょうか。(教科書以外の副教材も含まれています。)有料なのですが、お試しが15時から24時まで、できます。すでに利用契約をしている教科書以外にも、試してみて納得してから追加の利用契約を結ぶことができます。(学校に知らされているログインIDが必要です。家庭での利用はできません。)学校の先生が授業で普通に使っていこうと思ったら、15時までに使えるようにすることが必須ですからね。「授業に使いたい」となったら、契約せざるを得ません。逆に、放課後の空き時間にデジタル教科書のチェックをするのは、ちょうどお試し時間になっているので、気兼ねなくできます。放課後にデジタル教科書の研修会を開いて、みんなでさわってみることも、できます。製品の試用でよくあるのは「お試し期間」ですが、Edumallはこのように「お試し時間帯」なのです。お試し期間だと、試用の申し込みが要りますが、「お試し時間帯」は申し込み不要、その時間帯なら何回でも使えるので、納得してから購入を決められます。どうやら、試し読みのページが限定されていることもなさそうです。紙の教科書で「デジタルだとどうなっているかな」と気になったところをチェックできます。素晴らしい!こういう試用の形態を体験したのは初めてでした。「そういうやり方もあるのかー」って、びっくりしました。他のジャンルでも使えるかもしれませんね。お試し時間帯。(毎日決められた時間帯だけ無料、みたいな。)僕が知らないだけで、すでに、けっこうあるのかな・・・。デジタル教科書を使うと、電子黒板に投影することで、全員の目線を前に集めることができます。あると便利なのは、間違いないです。1人1台端末が導入されたので、「学習者用デジタル教科書」でそれぞれが自分の端末に教科書を表示させる手もありますが、現状としては「学習者用」よりも「教師用」のみを整備しようとしている自治体が多い気がします。学習者用を公費でまかなおうとすると、おそらく現状ではかなりお金がかかるのではないでしょうか。現在、国を挙げて普及に取り組もうとしているようなので、近いうちに「デジタル教科書の無償化」も、ありうるかもしれませんね。ちなみに、「読むことが極端に苦手で、特別な支援が必要」といった場合などは、無償で利用できるデジタル教科書がありますが、今回の記事とは別のものです。そちらの情報は、下の過去記事などをお読みください。▼デイジー教科書をWindowsタブレットでインストールせずに使う方法 (2021/04/13の日記)▼すごいぞ!「UDブラウザ」(iPhone、iPad用) (2019/08/25の日記)

2021.04.28

コメント(0)

-

前田康裕『まんがで知る未来への学び3 新たな挑戦』

昨日の第2巻に続き、『まんがで知る未来への学び』第3巻を取り上げます。 『まんがで知る未来への学び3 新たな挑戦』 (前田 康裕、さくら社、2020、税別1800円) 第1巻・第2巻で出てきた多くの無理難題を、新しい時代の新しい手法で次々と解決していくカタルシス。本のオビに出てくる「一人一台情報端末」ですら、その一部分でしかありません。 前時代の遺物のような人はついて行けないかも。 しかし、ついて行けないのが早めに分かることが大切なのです。 本の中だけでなく、時代は実際に新しく変わっていっているのです。 この本はきっと、あなたの「新たな挑戦」を後押ししてくれます。 僕はかなり、背中を押されました。 新しいことをやりたいと思っていても、なかなか行動できないとき、他の誰かがやっているのを見ると、「じゃあ、僕も」と行動しやすくなりますよね。 不安に思って足が動かないときでも、他の誰かがモデルになると、足がすっと前に出たりするものです。 実際の人物でなくても、マンガや小説、映画の中の登場人物に背中を押されることは、往々にしてあります。昨年の大ヒット映画「鬼滅の刃」も、きっとそうだったんじゃないでしょうか。「新たな挑戦」をしたいと思っている人なら、教育に関わる関わらないにかかわらず、読まれることをおすすめします。 では、ここからはマンガの引用を含めて、具体的な内容に踏み込んでいきます。1つめは、子どもたちがどんどん主体的に学んでいっていることが分かるシーン。(p54より)先ほど、「このマンガのストーリーから背中を押される」というようなことを書いたのですが、そういったストーリーへの気づきは、主体的に関わることによって、生まれます。マンガや小説、映画の場合は、主人公への感情移入がしやすいので、自分を重ねて、主体的に関わることを知らず知らずのうちにしています。しかし、学校での学習内容の場合、なかなかそうならないことが多いです。「教科書を読んで涙した」っていう子は、なかなかいませんよね?(笑)ところが、「自分で調べる」という行為を通して、主体的に関わることが実現できれば、そういうことも起こりうるのです。 総合的な学習で地域のことを学習している学校は多くあります。その中では、子どもたちが主体的に学び、自分たちの調べたことをまとめて発表する、という形式をとっているところも、多くあるでしょう。しかし、それが本当に子どもたちが主体的に取り組むものになっているでしょうか?形式的にではなく、本当に主体的に取り組んでいる子どもたちの姿は、胸を打ちます。それは、学校を超えて、子どもたちが所属しているコミュニティを変革するエネルギーにも、なるのです。本書の中のエピソードは、地域創生、地域おこしの具体的なアイデアにもなっています。「子どもは受け身的に学ぶ人であって、主体的に社会を変える人ではない」とみなす考え方は、前時代的です。これからは、子どもだって社会を変えるのです。自分たちが生まれ育った地元のまち・地元の村のことなら、なおさらです。僕たち大人は、そういった子どもたちの主体性を、本気で応援できるでしょうか?次の、教頭先生と校長先生のやりとりは、大人のスタンスが問われているシーンです。(p90より)第2巻に出てきた「対立を対話で乗り越える」シーンの具体的な姿が、ここにも描かれています。「新たな挑戦」は、失敗を怖れるところからではなく、失敗を怖れずに行動するところから始まるのです。このシーンの校長先生、とてもステキですね。子どもたちの「新しい学び」の具体的な姿も、衝撃的です。(p113より)強みを活かし、貢献する。1人1台のタブレット端末は、その1つの手段です。「なければ 作る」タブレット端末により、「作る」ための材料が得やすくなりました。なにしろ、データ上なら無料ですぐに手に入るものも、いっぱいありますし、自分で作り出すことも遙かにやりやすいのです。実は僕は子どもたちに「なければ 作る」の精神を一番訴えたいと思っています。自分の子が「面白いゲームを探しているんだけど、みつからない」と言ったときには、「自分で作ればいい」と言っています。自分が一番満足できるのは、自分が作ったものなのです。消費者に留まるな、生産者であれ。ゲームをただ消費するだけのゲーマーになるのではななく、どうせならゲームに触発されて新しいゲームを作るクリエイターになってほしいと願っています。ちなみに僕自身も、曲を作ったり、ゲームを作ったりしてきました。自分の子には、その姿を見せています。ただ、学校の中ではあまり見せられていないかな・・・。何であれ、次のシーンで語られる、「実践者」になることが、求められています。(p116より)僕は、基本的にはマンガには線は引かないのですが、ここには思わず引いてしまいました。ここまで振り返ってみて強く思いますが、このマンガ自体が、前田康裕先生が「実践者」として見せてくれた「新たな挑戦」そのものでも、あります。僕が最初にこのマンガを読んだとき、「教育者なのにこれだけドラマチックなストーリーのマンガが描ける前田康裕先生は、とんでもないなあ!」と驚かされました。でも、改めてこうやってこの作品を俯瞰してみて、「教育者なのに」というとらえ方自体が、前時代的であったことに気づかされました。むしろ、「教育者こそ」こうあるべきだという、新しい時代の新しい学びの姿を、率先して体現してくれているのだと思いました。まさにこのマンガのストーリー同様、新たな挑戦を率先してやって見せてくれている。それは、ご自身のためというよりは、みんなのため、マンガを読む、僕らのためです。やはり前田先生は、教育者だったのです。「教える人」でありながら、教えるよりも気づかせることを重視するためにマンガという手法で僕らに「実践」をして見せてくれているのです。僕は、そのことに気づかされました。気づいてしまったら、もう、後には戻れません。僕も、後に続きます!みなさんも、ぜひ!!↓シリーズ第1巻、第2巻はこちら。 全3巻をまとめて読むのがオススメです! 『まんがで知る未来への学び これからの社会をつくる学習者たち』(前田康裕、さくら社、2019、税別1800円) 『まんがで知る未来への学び2 教師も変革を起こす時代 』(前田康裕、さくら社、2019、税別1800円)(関連する過去記事)▼前田康裕『まんがで知る未来への学び これからの社会をつくる学習者たち』 (2021/04/19の日記)▼前田康裕『まんがで知る未来への学び2 教師も変革を起こす時代』 (2021/04/24の日記)

2021.04.25

コメント(0)

-

前田康裕『まんがで知る未来への学び2 教師も変革を起こす時代』

4月19日のブログ記事前田康裕『まんがで知る未来への学び これからの社会をつくる学習者たち』に続き、『まんがで知る未来への学び』第2巻を取り上げます。 『まんがで知る未来への学び2 教師も変革を起こす時代 』 (前田康裕、さくら社、2019、税別1800円)本書のオビの一番上には、次のような文が書かれていました。「変化を起こそうとすれば 対立は避けられない」(本文中には、p74に出てきます。)この文に象徴されるように、本書には、対立を対話で乗り越えて変革を起こしていく、かなり具体的なヒントが、描かれています。チームのみんなが、協力してイキイキと目標に向かって取り組むには、どのようにして雰囲気・空気を作ればいいのか?学校に限らず、社会の至るところで、こういった悩みはつきません。学校でも、会社でも、趣味の集まりでも。人間関係がギスギスしていたり、ぎくしゃくしていたりしたら、組織としての目標達成どころではありませんよね。「いかにしてその中でうまくやっていくか」に、目的がすり替わってしまいます。チームとしての結束は、一朝一夕にしてならず。ただ、本書の中で対話の重要性を学び、きっかけ・糸口の具体例を知ったならば、きっと、あなたの身の回りの場合にもそういったことを応用して、チームとしての結束を築いていくことができると思います。具体的には、僕は次の1場面から、非常に気づきをいただきました。(p111より)こういうことって、ほんのちょっとしたことで、やろうと思えば、誰でもできることですよね。要は、やるか、やらないか。普通は、他人のよいところを感じていても、わざわざそれを表明しない人がほとんどでしょう。よいところに気づいていても、それを伝えなければ、何も変わっていきません。行動して、みんなに気持ちが通じると、今度はみんなから信頼を寄せてもらえる。こういった連環のスタートは、1人の1歩から始まるのです。変革は常に1人の1歩から始まります。上のようなエピソードの次には、今度は教職員相互の研修での様子が描かれていました。「よいところを見つけて伝える」という視点を取り入れるだけで、教職員の研修のあり方も、変わっていきます。具体的には、下のような場面が描かれます。(p117より)未来への展望が、一気に開けましたよね。職場の空気を変えて、推進力を生む、その具体的なヒントが、皆さんにも伝わったのではないでしょうか。全3巻のうちの第2巻ということもあり、この第2巻は「高い壁がある」ことを読者に感じさせつつ、それを越えていこうとする登場人物の姿が多く描かれているように感じます。まさに、「変革を起こす」巻です。今悩んでいる人にこそ、読んでもらいたいマンガです!↓シリーズ第1巻、第3巻はこちら。 第3巻についても、また改めてご紹介します。 『まんがで知る未来への学び これからの社会をつくる学習者たち』 (前田康裕、さくら社、2019、税別1800円) 『まんがで知る未来への学び3 新たな挑戦』 (前田 康裕、さくら社、2020、税別1800円)

2021.04.24

コメント(0)

-

家庭訪問の訪問先を地図上にピン立てして概観する

4月下旬から5月初旬にかけては、家庭訪問の時期です。コロナ不安から出会いを避ける学校もあるようですが、その場合でも担任が自宅確認をして「確認しました」の紙をポスティングするとかしないとか。どっちみち、児童生徒の家をまわることには変わりはありません。ところが、異動してすぐの家庭訪問だったり、僕のように道に迷いやすい得意技を持っていたりすると、時間通りに迷わずに家々をまわるというのは、かなり大変。僕自身は今年も異動なしで、通級の家庭訪問なので数も少ないのですが、新しく来られた方は大変だろうと思います。そこで、若い先生で来られたばかりの方に、「全ての子の家を地図上にポイントを打ってあげよっか?」と言うと、「そんなことができるんですか?」と驚かれました。「AIがやります」と答えて、ちゃちゃっとやって見せました。「すごい」とまた驚かれました。↓詳しくは1年前の下の記事に書いています。▼大規模校で役立つ!住所録から、Googleマップに一括してピン立て (2020/04/12の日記)個人情報が万一にでも漏れることがあってはならないので、自分だけにしか見られないようにするのはもちろん、住所以外は出席番号の数字だけにして、ポイントのすぐそばにその数字を出すようにすると、いいと思います。ちょっとだけ、やり方を説明します。(サンプルとして、兵庫県内の市役所の住所から5つだけデータを持ってきました。)↓ポイントの横にラベルを表示させる設定は、ここです。↓設定すると、こんな感じで、ラベルが横につきます。 (表示の具合によってはラベルがつかないポイントもあります。 地図上の表示箇所の移動や、拡大・縮小により、見えるようになります。)こんなふうにピン立てをしてみると、「この2人だけかなり離れている。ここに5~6人密集している」などということが分かるので、地域をまわるときのシミュレーションがしやすいです。ただし、やり方の説明を見てもよく分からない方は、個人情報流出のリスクがあるので、「分からないけどやっちゃう」ということは避けて、詳しい人に訊くか、もう少しICTに詳しくなってから挑戦するようにしましょう。

2021.04.22

コメント(0)

-

前田康裕『まんがで知る未来への学び これからの社会をつくる学習者たち』

コロナ急拡大の中、学校現場も先が見えない中での学習を模索しています。しかし、「先が見えない状況下で何を考え何をなすか」こそ、学びの本質なのかもしれません。それができれば、今後どんな環境やどんな状況に変わっていこうとも、自分で考え、自分で行動して、道を切り開いていくことができます。今回は、前田康裕先生の『まんがで知る未来への学び』を紹介します。前田康裕先生は教育者でありながらマンガが描けるというすごい方です。しかも、そのマンガの内容が、とても学びにあふれているのです。これまでも、読むたびに感動してきました。少し前に読んだ最新シリーズ『未来への学び』の3冊組では、「インターネットでの画像の一部引用もかまいません」(同書3巻p3)と言っていただきましたので、実際のマンガも交えながら、「これからの学び」について考えたいと思います。今回は1巻目のみ、取り上げます。『まんがで知る未来への学び これからの社会をつくる学習者たち』(前田康裕、さくら社、2019、税別1800円)『まんがで知る未来への学び』第1巻では、新学習指導要領の理念が分かりやすく提示されています。そのキーフレーズが、「社会に開かれた教育課程」です。前田先生の『未来への学び』3巻組では、その具体的な「教育」の姿が、ひとつの物語として描き出されています。社会に出たら、当然ですが、「国語」の時間というものはありません。ですが、たとえば「国語」で身につけた言葉の力は、様々な場面で、生きて働く力となります。もちろん、それは「国語」の時間だけで身につくものでもありません。教科のみを見る狭い視野から脱して、もっと広く「学習」というものを捉える必要があるでしょう。下の図のように、教科・領域を横断的に、広くとらえ、様々な場面で力をつけていったり、つけていった力をそれぞれの場面で発揮したりすることが、求められています。(同書p52より)これまでの教育でもそういったことは言われていましたが、今回の指導要領改訂で、その色がより一層濃くなったと思います。上の図では、育成される「能力」が4つ示されていますね。その中の「情報活用能力」の具体例として、今一番注目されているのが、タブレットの活用です。全ての小中学校で児童生徒1人1台の端末が実現しました。それをどう活用していくのか。今年度は、そのビッグバン元年とも言えます。『未来への学び』3巻組では、子どもたちが思いっきりタブレットを活用している姿が描かれます。もちろんそれは、タブレットを活用しながら学んでいくことを本気で応援する、教師の姿があってこそです。(p102より)学校というのは急な変化についていけないところがあって(笑)、タブレットが急に入ってきたので、大人たちはあわてている、というのが、もしかすると今の状況下もしれません。むしろ、子どもたちのほうが、急な変化にすぐに対応して、新しいものでもどんどん使っていく力にあふれています。大人は、「よく分からないから制限する」という発想をやめて、今こそ、子どもたちを信頼して任せていくというスタンスをとりたいものです。ところで、前シリーズ『まんがで知る教師の学び』3巻組の主人公、吉良先生は、本シリーズでは一歩引いたところから主人公を見守っています。「困ったときに順番に開けなさい」といって5つの封筒を渡す場面など、なんだか『三国志』の中の天才軍師、諸葛孔明みたい。ちなみにその5つの封筒、1つめには、こんなことが書いてありました。「学習者にミッションを与えよ ~授業者は自らの志を語れ~」(p105より)前回のブログで、「こどものやる気を引き出し、その気にさせる!」という講演を紹介しましたが、まさに、「何のために学習をするのか」という、「学ぶ意義の明確化」です。(前回のブログでは詳しく触れていませんが、前回紹介した中村文昭さんの一番の口癖が、「何のために」。そのタイトルで本も出されています。)「教科書に書いてあるから」でやっている学習は、教えている方も、学んでいる方も、面白くありません。人はそれぞれ、自分なりの願いや思いを持っています。まずは、そこからのスタート。目的を押しつけても、人は本気で動かないのです。そのためには、授業者が、まず自分を語ること。オープン・ユア・マインドです。そうすれば、結果は、後から、ついてきます。(p114より)マンガの中で主人公が大事なことに気づかされる場面で、読者も同時に気づかされます。マンガは疑似体験ができる大変優れたメディアです。マンガを読むことを通して、主人公の学びを自分のこととして吸収し、いま自分の周りにいる人たちに還元していく。そういった連環が生まれれば、素晴らしいな、と感じます。これぞ、連環の計。(本来の意味と違った意味で使用しています。)大人たちの学びは、子どもたちの学びにも、つながっていきます。子どもたち同士も、大人たち同様、影響し合いながら、学んでいく。僕は、「学び合い」はこれからの学習のキーワードだと思っています。このマンガの中でも、子どもたちが学び合う姿があり、「これこそ、めざしている姿だな」と思いました。(p135より)タブレットなどのICT機器も、単なる手段に過ぎません。子どもたちが自分でしっかりと目的を持ち、手段を使いこなして、目的に近づいていく。こんなステキなシーンをマンガの中で見せてくれた前田先生に、感謝したいと思います。最後に、本書の「あとがき」から、次の1文を引用します。「自ら問題を発見し、 自ら問いを立て、 自ら情報を集め、 様々な知識や技能をもった人々と協働して問題を解決していく という『資質・能力』が必要とされるのです。」 (p170より)このことは、まざまざと実感していますし、非常に共感するところです。たとえば、教師として働いていると、学校の中で、課題や問題を至るところに発見します。そこで、どうしたらいいかを考え、情報を集め、様々な人と連携・協働しながら、問題の解決に当たっています。大人がそうなら、子どもも、そうあるべきなのです。子どもの学習と、社会で生きて働く力は、つながっているのです。つながっているべきなのです。本書が、様々な人たちの、生きて働く力になることを願っています。↓シリーズ第2巻、第3巻はこちら。 僕のブログでも、また改めてご紹介します。『まんがで知る未来への学び2 教師も変革を起こす時代 』(前田康裕、さくら社、2019、税別1800円)『まんがで知る未来への学び3 新たな挑戦』(前田 康裕、さくら社、2020、税別1800円)

2021.04.19

コメント(0)

-

中村文昭流「こどものやる気を引き出し、その気にさせる!」

YouTubeの中村文昭さんの講演動画がすごくよかったので、紹介します。「こどものやる気を引き出し、その気にさせる!」というタイトルです。「その気にさせる」実例をいくつも話されていて、大変引き込まれました。後半は、文昭さんの息子さんなど、10代の若者3人が登壇します。そのスピーチの内容に、感動します。中村文昭 特別講演会 | 飛び出せにっぽん 東京(2017年4月22日の講演音声+写真+10代の若者のスピーチ時のスライド)単に「いい話」なだけでなく、ところどころ笑ってしまうところもありました。一番面白かったのは、自分の子どもがすごく成長した専門学校に、お母さんがすごく感動して自分が入学し、その後おばあちゃんも入学したという話でした。すごい。若者3人のうち2人の話は、下のサイトにも詳しく載っていました。↓https://kurofunet.com/nakamura/ryugaku上のサイトで「中学1年の秋頃からうまく学校に行けなくなったいわゆる不登校の経験を持つ女の子」として紹介されている牟田 万希子さん。ニュージーランドの学校に行って、日本との違いにびっくりした話を、動画の中でイキイキと話されていました。日本の教育システムは枠にはめてしまいがちだけれど、ニュージーランドの学校は全く違う、という話でした。(そういった内容は、上のリンク先に掲載されている新聞記事でも、読むことができます。)この動画、うちの息子も一緒に見ました。すると、「日本にも(こういう学校を)作ったらいい。」「僕の学校のたんぽぽ学級(特別支援学級)はそうやで」と言っていました。たしかに、特別支援学級は、その子に合ったやり方で学べる学級です。特別支援学級のような「一人一人違った子に合わせる教育」(オーダーメイドの教育)が、日本にももっと生まれてくるといいなあ、と思いました。「不登校は、日本の教育システムが合わないだけかもしれない」という話を聞いて、日本の教育がもっと幅を持って、柔軟にいろんなカタチをとれれば、不登校も大きく解消されるかもしれない、という思いを改めて持ちました。ほかに印象に残ったのが、ニュージーランドの学校では、政治のことを気軽に話題にすること。「トランプ(大統領)についてどう思う?」といった話が、普通にされているそうです。「オーストラリアやニュージーランドは投票率90%以上は当たり前」と聞いてびっくりしました。こういった部分にも、日本は規制が多く、型にはまっていておおらかさがない、というのが現れているのかもしれません。最後のほうで、中村文昭さんが、我が子の子育ての中で「お父さんは本気で応援する」とお子さんに言われている話には、感動しました。子どもは、応援してくれるから、その気になる。だから、成功のイメージしか、わかない。これが、逆に、否定されたら、それからは、ものを言わなくなる。この話は、非常によく分かりました。文昭さんによると、「子育ては、応援し続けること」だそうです。そのために文昭さんがお子さんに言われている3つの言葉。「すごい!」「なるほど!」「面白い!」これから、僕もどんどん使っていきたいと思いました!

2021.04.18

コメント(0)

-

都道府県は楽しく学べる! ~バカリズム『都道府県の持ちかた』

コロナ急拡大で「GWに今度こそ旅行に行きたいと思っていたけどまたキャンセルか…」と肩を落としている皆様。今回は、日本中の都道府県を家に居ながらにして楽しめる本を、ご紹介。そもそもの発端は今年の2月。都道府県のカタチにカオを描いて擬人化していたときのことです。▼地図関係の充実フリー画像サイトから、全都道府県を擬人化! (2021/02/20の日記)Facebook上で「バカリズムのネタに、都道府県を持つやつがある」と教えていただきました。それまで全く知りませんでしたが、これは、めっちゃおもろい。お笑い芸人の想像力のすごさを、思い知りました。すげーな、この発想。説明抜きで伝わるビジュアルの面白さが、抜きんでています。「こう持って、こう」!それまで、都道府県のカタチなんて全く気にしていませんでした。改めて見てみると、ユニークな形の都道府県も多く、カタチに愛着を感じますね。都道府県のネタは本にもなっています。これ、読むと意外に(?)勉強になりますよ!『都道府県の持ちかた』 (ポプラ文庫 日本文学 191) [ バカリズム ]バカらしいけど、面白い。真面目な都道府県の主要データとおバカなコーナーのミックスだから、楽しく学べる。これ、大事です。ほかにも、おもしろ都道府県紹介としては、次の本も、よかったです。『よくわかる都道府県』 (宝島sugoi文庫) [ 日本博識研究所 ]バカリズムの本と同じ文庫版で、ほぼ同じサイズ。ぜひ本棚の中で2冊並べちゃってください。かなりざっくりとした、ぶっ飛んだ説明で、少なくとも興味は持てます。↓ネコ好きの子どもには、こんなのも、よさそうです。『ねこねこ日本史でよくわかる都道府県』 [ そにしけんじ ]今の時代、都道府県を楽しく学べる本って、いっぱいあるんですね!

2021.04.17

コメント(0)

-

音読イメージの具現化 ~光村図書小2国語「ふきのとう」の音読指導

勤務校の2年生が音読教材「ふきのとう」を学習しています。僕がこの教材を指導した際、次のようなことをしたことがあります。教材の最終ゴールは、音読劇をすること。そのためには、イメージを持たせることが大事。漫然と読んでいるようでは、だめです。たとえば、ふきのとうのセリフ。ふきのとうの上に、雪があります。まず、これが、イメージできているか。「よいしょ、よいしょ」このセリフは、雪をどけようとしています。僕なら、白い画用紙を用意します。これが、「雪」。白い画用紙を子どものアタマの上に、のせます。子どもは、両手で、この白い画用紙を、下から押し上げようとします。僕は、上から、おさえます。このときに、セリフを言わせます。「よいしょ、よいしょ」これだけで、ずいぶん変わります。

2021.04.16

コメント(0)

-

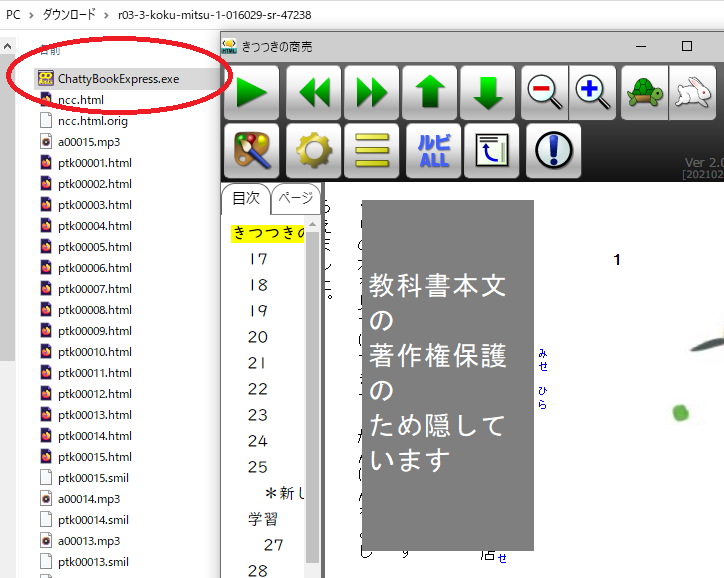

デイジー教科書をWindowsタブレットでインストールせずに使う方法

昨日は市内の通級担当者会でした。デイジー教科書(読み支援に特化したデジタル教科書の一種)の学校のタブレットでの利用について、質問されました。学校のタブレットはアプリのインストールができません。(そうなんですよ。ハッハッハ(^^;))そのため、インストール不要で使うやり方をお伝えしました。事前に申請を出して、許可されておくことが前提です。▼デイジー教科書 一般提供申請方法(令和3年度)使用教科書の申請は、毎年改めて出すことが必要ですよ!使用する子どもの名前は、イニシャルでもOKです。インストール不要で使う一番簡単な方法は、「チャティ文庫」によるブラウザからの利用だと思います。▼Chatty文庫 | 認定NPOサイエンス・アクセシビリティ・ネットただ、改めて見てみると、中学校の教科書は対象外でした。(小学校の光村の国語教科書はOK)そこで、調べ直してみました。おそらく次のやり方で、中学校の教科書もデイジー利用ができます。デイジーの登録申請が許可されると、教科書データをダウンロードできます。PCでダウンロードすると、再生アプリ「ChattyBookExpress」が同梱で、ついてきます。それを使うと、インストールなしで利用できるはずです。▼PCでのデイジー教科書システムログイン先 https://sb.jsrpd.jp/login再生アプリ「ChattyBookExpress」の使い方については、デイジー公式サイトの▼WindowsPCで使用する>「ChattyBooks」で再生するに詳しく説明されています。(説明ページの一番下のほうです。)デジタル教科書やデイジー教科書については、このブログで、すでに何度も書いてきました。せっかく1人1台端末が導入されたのですから、必要な子どもたちすべてが利用できるといいな、と思います。その際の壁が、「アプリのインストール不可」という制限です。今回の記事が、多くの学校での利用促進につながれば、幸いです。▼タブレットPCで、デイジーのデジタル教科書を使えるようにするには (2018/03/06の日記)▼漢字が読めない子のための教科書(PC、タブレットでの支援) (2017/07/13の日記)▼GIGA スクール以後の、今後の方向性について (2020/07/18の日記)

2021.04.13

コメント(0)

-

一人一人に聞いて、フィードバックして、脱力する ~『アニメコミック もしドラ』

僕は、学校の子どもたちから、「ドラえもん先生」と呼ばれています。(呼ばせている?)不思議な道具で助けてくれるからです。ドラつながりで、『もしドラ』という本を買ってきました。ブックオフで250円。一世を風靡した『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(岩崎夏海 著)のアニメコミック版。分厚かったのですが、アニメをそのままマンガにしたものなので、すぐに読み終えました。「もしドラ」入門用としては、かなりいいのでは、と思いました。「どら、読んでみるか」と思った方は、中古で購入してみてください。『もしドラ (アニメコミック)』=======================『アニメコミック もしドラ』・「あらゆる組織において 共通のものの見方、理解、方向付け、 努力を実現するには 『われわれの事業は何か、 何であるべきか』を 定義する事が 不可欠である」 (p39)人によって定義が違うことは、よくあること。 聞いていくと、思いがけない発見があるものです。・「われわれは 何を売りたいか」 ではなく… 「顧客は何を 買いたいか」を 問う。 (p62)これもまた、一人一人に聞いていくと、 思いがけない発見があるものです。・「自己管理目標は 強い動機付けをもたらし… 最善を尽くす願望を起こさせる」 (p135)テストの結果を返すみたいなもの。 データのフィードバックがあるから、がんばろうと思える。 「オレは、ここがこうだから、ここをこうしよう」と思える。 気づきを促し、主体性をはぐくむには、データのフィードバックは、重要ですね。 このブログにしても、アクセス数などのデータのフィードバックが楽天さんからあるから、がんばれるところがあるし、自分で次の目標を立ててめざすことにつながっています。・「相手に体重を重く感じさせるコツは… 意外に思うかもしれないけど、 脱力よ!」 (p176)・「効果的な脱力に必要なのは 下半身の強化! それには 四股を踏むのが 一番の練習法なの!」 (p177)・「走っている時は 手を握らないのが 基本よ‼ 拳を握りしめて 力を込めると、 筋力がこわばってしまうの!」 (p178)やっとここで運動部の練習に使えそうなコツがでてきました。 効果的な体の使い方のコツ。 ポイントは「脱力」のようです。 普段の生活でも、心掛けるとよさそうです。 四股踏みは、斎藤孝さんも推奨されています。=======================ドラッカーの「マネジメント」は名著として有名ですが、小説化したり、アニメ化したり、マンガ化したりして、エッセンスを手軽に吸収できるのは、今の時代に合ったビジネスだと思いました。せっかくなので、恩恵にあずかっちゃいましょう!▼『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(2010年10月26日の日記)

2021.04.12

コメント(0)

-

GIGAスクール1人1台端末の効果的な活用

昨日に続き、GIGAスクール1人1台端末についてです。年度が変わる際に、文科省から次の動画が公開されていました。ようやく昨日になって視聴しました。整備された1人1台端末の積極的な利活用等の促進_令和3年3月30日(文科省 「GIGAスクール」ch)この中で紹介されていた2つのポータルサイトについて、書いておきます。(1)子どもの学び応援サイト~学習支援コンテンツポータルサイト~ https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 学習関連で使えるサイトへのリンクが整理されてまとまっています。 各教科ごとと、NHK for Schoolの番組表、それぞれ利用価値が高いと思います。 各教科のページの中には、全国の教育委員会が作成した動画へのリンクも多数張られています。 ただ、昨年の休校期間のために作成された動画は、現在では見られなくなっているものも多いです。(2)スタディーエックス スタイル StuDX Style https://oetc.jp/ict/studxstyle/ 文科省の説明では、次のように説明されています。=======================文部科学省では、1人1台端末の利活用をスタートさせる全国の教育委員会・学校に対する支援活動を展開するため、「すぐにでも」「どの教科でも」「誰でも」活かせる1人1台端末の活用方法に関する優良事例や本格始動に向けた対応事例などの情報発信・共有を随時行っていきます。1人1台端末の利活用を推進する際に御活用ください。 参照元:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_01097.html=======================非常に意義のあるコンセプトだと思います。大きく次の5つの柱で、情報がまとめられています。・GIGAに慣れる(文房具や教具として使えるようにする)・教師と子供がつながる・子供同士がつながる・学校と家庭がつながる・職員同士でつながるイラストや写真が多めで、パッと見て分かりやすいです。「いろいろできるんだなー」というのが、率直な感想です。全く同じことはできなくても、参考になるものが多いです。ただ、詳細を知りたくても、かなり短くまとめられていて、詳細は不明なことも多いです。授業における子ども自身のタブレット活用には類似のサイトもありますが、「職員同士でつながる」など、GIGA端末を使って大人がつながることについては、まだまだ情報が少ないのが現状です。そのため、このサイトの情報で驚かされることも、多いです。全国の取組の集積基地、いいですね。▼GIGA スクール以後の、今後の方向性について (2020/07/18の日記)▼GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。 (2021/01/10の日記)▼Teamsマニュアルと「つくば市先進的ICT教育」サイト(1人1台端末の授業動画も) (2021/01/16の日記)▼【休校期間お役立ち情報】その16 学校で使うMicrosoft Teams(教師間やクラスの子と、つながるツール) (2020/08/01の日記)

2021.04.11

コメント(0)

-

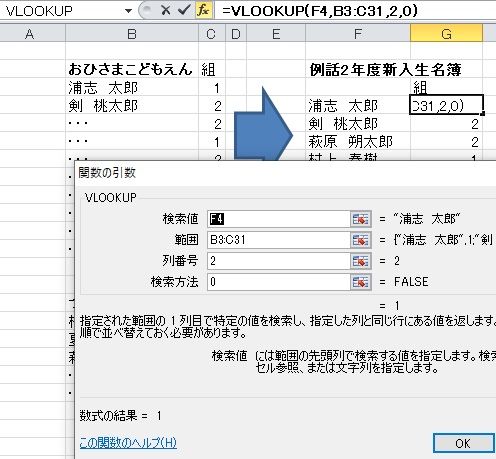

GIGAスクール1人1台端末の年度更新のやり方(クラス替えへの対応)

今年は勤務校(児童数約800名)の名簿担当が、2人体制になりました。情報担当も、2人体制に。しかし、GIGAスクール1人1台端末の年度更新の仕事が追加になって、全校生のデータを新年度用に書き換える作業は大幅に増えました。そういうわけで、年度初めは名簿や台帳の「クラス分け」作業に追われていました。まだ「メール連絡網」のクラス分けがそっくりそのまま残っていますが、とりあえずひと段落。僕は、以前ブログに書いた「VLOOKUPで探してくる」というテクニックで効率よく進めていたつもりですが、もう1人の担当の人はエクセルにそこまで詳しくありません。その代わりに、「学年の担任が全員そろっているところに乗り込んでいけば、10分で終わる」と言って、その学年に行って、「この名簿の、自分のクラスの子のところで「はい」って言っていって、1人が何組か書き留めていって」と頼んで、ほんとに10分で終わらせていました・・・。僕は「エクセルができないと大規模校の名簿担当は無理じゃないか」と思っていましたが、認識を改めざるを得ません。自分で全部やろうとせずに各学年に気軽に頼める人なら、速く正確にちゃちゃっと終わらせられることが分かりました。(^^;)ただ、僕は「担任はみんな忙しいのに、仕事を増やすのは申し訳ない」と、自分で抱え込んでしまうタイプです。その代わりに、自分で面倒な作業を抱え込んでも仕事が速く進むように、エクセルの関数やマクロ(プログラム)を勉強して、ある程度使いこなせるようになりました。(こういう人は学校現場では少数派です。)人それぞれ、自分の得意なやり方があるものですね。↓過去に書いた、エクセルで「探してくる」テクニックの記事は、こちら!▼大規模校で役立つ!別のエクセルデータから「探してくる」操作の自動化 (2020/04/05の日記)

2021.04.10

コメント(0)

-

累計250万アクセスになりました!

今週は超多忙でエネルギーが尽きかけています。なんとか休まずに乗り切りました。そうこうしている間に、本ブログの累計アクセス数が250万を突破しました。↑この画像は、前から用意してたのですが(^^;)忙しすぎて、250万アクセス突破したと思われるその日にはアップできず・・・遅ればせながら、のっけておきます。今後ともよろしくお願いいたします。

2021.04.09

コメント(0)

-

コアコンピタンスを考える ~『女子高生ちえのMBA日記 社長だもん、もっと勉強しなきゃ!!』

前回の続きです。女子高生が社長になって見えてきたものシリーズ。↓今回はシリーズ第3弾のこちらから。『女子高生ちえのMBA日記 社長だもん、もっと勉強しなきゃ!!』(甲斐莊正晃、プレジデント社、2010、税込1257円)===========================・コアコンピタンス = 他社に真似できない独自の強み(p12)===========================女子高生社長のちえは、「うちのコアコンピタンスって、いったい何だろう?」(p13)と考え始めます。考えるって、大事ですよね!あなたの場合だとどうなるか、ぜひあなたも、考えてみてください。弱みだと思ったところが、実は強みだったということも、よくあります。ちなみに、章の終わりにいつもある、ちえの飼い猫ワンタの一口アドバイスによると、「会社が顧客にどんな価値を提供しているかという、顧客の目線で会社を見つめなおす」(p19)というのが重要なんだとか。学校の場合だと、子どもたちにとってのその学校の価値、ということですね。 コアコンピタンスの話は本書のかなり大事なテーマ。ただ、ほかにも参考になる話が載っていました。職場環境の話は、中でも印象的でした。=========================== ・作業現場の近くにそのときに使わないモノがあるだけで、作業の効率が落ちる ↓・「半日ルール」=半日使わないモノは近くに置いてはいけない → 半日の作業に必要なモノをあらかじめ考えて、 作業が始まる前にとりそろえることが習慣化された (p111)===========================これは、ちえが本書のタイトルでもあるMBAの研修をする中で、他社の工場見学をして教えてもらったことです。本当に必要なモノというのは、「見える化」して見ると、思ったより少なかったりするもの。僕などは不必要なモノに囲まれて生活している気がするので、非常に気をつけたいと思いました。本当に必要なモノがいつの間にか埋もれて、気づかなくなってしまいますしね・・・。 (関連する過去記事)▼自分の強みを知る「ストレングス・ファインダー」 を受けてみました (2015/05/16の日記)

2021.04.05

コメント(0)

-

カイシャから教育を見ると、見えてくるもの ~『女子高生ちえの社長日記』

新年度になりました。学校現場では新しい先生方を迎え、新体制を整えられていることと思います。中には、民間会社から来られた方も、いらっしゃるかもしれませんね。「学校」というのは狭い社会ですので、民間会社ともう少し行き来があってもいいかもしれません。一般的な会社組織のことを学んでおくことは、ソンにはなりません。「会社」について学べるうってつけの小説があります。女子高生が突然社長をすることになって、会社のことを知っていくというお話です。『女子高生ちえの社長日記 これが、カイシャ!?』 [ 甲斐莊正晃 ]「会社」そのものについて学ぶには、非常にいいテキストではないでしょうか。シリーズになっていて、これまでに4冊出ています。また、コミック版も出ています。よかったら、読んでみてください。『コミック版 女子高生ちえの社長日記』【電子書籍】[ 甲斐莊 正晃 ]『女子高生ちえの社長日記(part-2) M&Aが、やって来た!?』 [ 甲斐莊正晃 ]↑第2弾のこちらでは、実際に成果が出るまでに相当の時間がかかるものも少なくないことを取り上げ、「成果主義には不満続出」というエピソードが出てきました。(p141~)教員の人事評価にも似たところがあるよなー、と思いました。子どもたちに対する評価も、同じような面があるかもしれません。長い目で見ることの重要性は、学校現場のみならず、社会の至るところで感じられるものですね。具体的な理由を1つ挙げると、本書では「成果主義を導入して以降、職場で先輩たちが後輩への指導をあまりやらなくなった」(p144)という記述が出てきます。こういうのを、ぜひとも、他山の石にしないといけない。学校でも、成績を上げることをあまりに目標にしすぎると、子どもたちが自分の成績を上げることに汲々としてしまい、子どもたちのつながりがなくなり、それぞれ自分のことだけしか考えなくなってしまう、ということがあります。競争主義や成果主義は一面的なメリットだけを見て導入されることが多いのですが、実際にやってみるとこういったデメリットが生じた、というような話は、もっと積極的に知っておくべきかな、と思います。こんなふうに、会社のエピソードを学校に置き換えてみると、見えてくるものは多いものです。新年度の新組織体制、例年通りを打破したければ、「会社」のエピソードに学んでみるのもいいのでは。(関連する過去記事)▼働き方改革の究極形? 「好きな日に働き、嫌いな仕事はやらなくていい」という会社 (2021/02/08の日記)▼福島正伸『キミが働く理由(わけ)』~子どもの成長は、子どもよりも喜び、くやしがることから (2010/01/20の日記)▼福島正伸『キミが働く理由(わけ)』3~環境に期待するより、自分に期待しよう (2010/01/23の日記)

2021.04.04

コメント(0)

-

教材会社の教材も進化! 紙とデジタルのハイブリッド教材

昨年度から小学校の教科書が新しくなりました。これにより、おそらくどの教科書にもQRコードがどこかにつくようになったのではないでしょうか。タブレット端末のカメラモードでQRコードを読み取ると、関連情報のサイトにアクセスできます。つまり、九九の学習のページのQRコードを読み取ると、九九カードのデジタル版が表示されたりします。新時代の教科書、という感じですね。(教科書のQRコードについて初めて知った方は、 「教科書 QRコード」でぜひ検索してみてください。 驚きの具体例がドバドバ出てきます。 ちなみに僕は教科書のQRコードを使って 特別支援の教材として「紙とデジタルのハイブリッド九九カード」というのを 通級の子どもたち向けに作りました。 けっこう好評です。)今年度からは中学校の教科書がリニューアル!おそらく中学校の教科書も同じようになっているのでは、と思います。教材会社の教材にもそのような仕掛けが出てきました。(一般書店などでの個人での購入はできません。)たとえば、ぶんけいの「ちょこっとデジタル」。詳しくはリンク先のサイトを見ていただければいいのですが、漢字やアルファベットを画面上に書いて、書いた後に正しい筆順と見比べることができたり、計算ドリルノートのQRコードから計算問題を画面に表示させ、ノートに回答後に画面上で正解を確認できたりします。YouTubeにぶんけいさんの「GIGAノート」の動画がありますので、リンク貼っときますね。今年度はこういった学習時のICT活用がますます進みそうな予感・・・。子どもたちにとって無理なく取り組めて効果が上がるものは、積極的に使っていきたいですね!(おまけ)ぶんけいのホームページにはICT活用以外の面白そうな教材もけっこう載っています。田中博史先生の算数教材でカードになったものが、かなり使いやすそうに思いました。僕が特に気に入ったのは、「ビジュアル文章題カルタ」。学校に出入りしてくださっている教材会社の人に注文しようかな。ICTは便利ですが、たとえば全ての学習をタブレットだけでする、というのは、僕は反対です。機械の調子が悪いときもありますしね・・・。不具合発生で時間ばかり経っていくというのも、まだまだわりとあるのではないでしょうか。紙とデジタルの併用は、「こっちがだめでも、こっちが使える」的な柔軟な学習方法の選択にもつながるので、かなり現実的です。(関連する過去記事)▼【休校期間お役立ち情報】その10 YouTubeでの授業動画の配信について (2020/04/29の日記)▼小学校市販テストの合理的配慮等(正進社のパンフレットより) (2019/05/19の日記)

2021.04.03

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1