2021年05月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

パワポのスライドはこれで改善! ~『見やすい資料のデザイン入門』

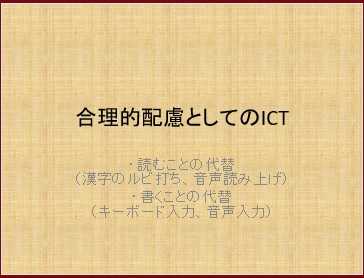

6月3日にオンライン研修会で発表をします。それに向けて、パワーポイントのスライドを最終調整!↓の本をもとに改善しました。『一生使える見やすい資料のデザイン入門 プレゼン資料が劇的改善』(森重湧太、インプレス、2016、税別1800円)この本は、かなり評判のいい本です。上のリンク先には「立ち読み」ボタンがあるので、ぜひ、押してみてください。「見やすい資料の10ヶ条」が、無料で見れます。立ち読みの範囲内だけで、1000円分くらいの値打ちがあると思います。かなり役立ちます!パワーポイントのスライドを作成する機会がある人は、一読するといいですよ。おかげで僕のスライドも、ずいぶんスッキリしました。以前から、情報を詰め込むクセがあるのですが、それが見にくくなる原因なんですよね・・・。自分でも気をつけていたのですが、本の中で具体的なポイントが明示されていたので、「さらなる改善」がとっても、しやすかったです。この本にならってBefore→Afterを示してみます。例えば、こんなふうに変えました。 ↓この本のアドバイスに従い、写真は大きく、キーワードをハッキリさせました。好みもあると思いますが、よくなっていると思います?(関連する過去記事)▼パワーポイントの「発表者ツール」:手元のPC画面と投影した画面が違う! (2015/04/18の日記)▼パワーポイント画像をデジカメに転送→デジカメからテレビに映す! (2010/10/16の日記)▼「ペリーがパワポで提案書を持ってきたら」 (2010/03/15の日記)▼特別支援教育での PowerPoint 活用 - マイクロソフト アクセシビリティ (2009/08/21の日記)

2021.05.30

コメント(0)

-

今読むべき 公立野球部 改革の物語 ~コージィ城倉/ちばあきお『キャプテン2』

伝説の野球まんが、『キャプテン』をご存じでしょうか。今から約45年前の作品ですが、今でも根強いファンがいる名作です。当時としては画期的な、魔球や秘打が出てこない等身大の野球まんがとして、非常に人気を集めました。かくいう僕も、主人公のひたむきな努力に胸を打たれ、元気をもらいました。その続編が、なんと今、書店に並んでいます。その名も、『キャプテン2』です。『キャプテン2 第1巻 レガシーを作れ!の巻』(コージィ城倉/著 ちばあきお/原案、集英社ジャンプコミックス、2021/5、税別480円)あの名作の続編が、これ以上ない出来栄えで読めることに、びっくりします。作者のちばあきおさんはすでに亡くなられていますが、コージィ城倉さんがその「レガシー」(遺産)を見事に受け継ぎ、単なる続編としてではなく、今の時代に合った要素も取り入れてストーリーを展開されています。「よくぞこれだけのものを描かれたものだ」と、非常に、感動しました!『キャプテン』というまんがは、公立中学校の野球部のお話。代々のキャプテンがそれぞれの個性を活かし、とんでもないひたむきさでチームを創り上げていきます。特に初代キャプテンの谷口くんは努力の人で、谷口くんのひたむきさに胸を打たれた人が日本中で続出しました。おそらく今もなお谷口くんファンは増え続けているのではないでしょうか。当時は、アニメ化もされました。アニメの主題歌「君は何かができる」も、シンプルな中に訴えてくるものがある思い出の曲です。名作は、名曲も生みますね。今の時代に『キャプテン』の精神が復活することを、とてもうれしく思っています。著者のコージィ城倉さんは、すでに『キャプテン』の続編『プレイボール』の続編を、みごとな「ちばあきおタッチ」の絵柄で描いてこられていました。『プレイボール2 第11巻 動きはじめる試合の巻』(コージィ城倉/著 ちばあきお/原案)そして、満を持しての、今回の『キャプテン2』。先に書いた『キャプテン2』における「今の時代に合った要素」というのは、実は「練習時間を短くして、質を高める」という合理的な練習方法のことです。その練習方法につながる「アドバイス」の一場面で、次のようなセリフがありました。====================「うまい」か「下手か」じゃないんだ「丁寧」か「雑」かなんだよね(p73より)====================何かをする上での大事なことについての意識が、変わりました。非常に、勉強になりました。野球の練習以外のことにでも応用可能な考え方です。少しでも興味を持たれた方は、お読みいただければと思います。(関連する過去記事)▼「努力」したくてたまらなくなる! 不朽の野球漫画『キャプテン』 (2009/06/29の日記)

2021.05.29

コメント(0)

-

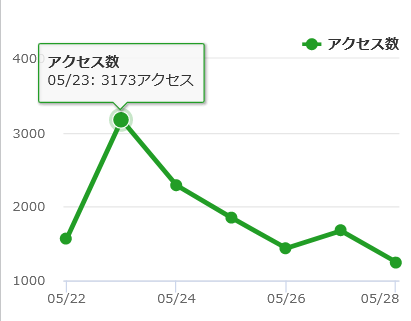

全ての子に「問題が読める」という前提を

とってもうれしいことがありました。なんとこの間の日曜日のアクセス数が、3000を超えていました。このブログのアクセス数は1日あたり1000~1300くらいが平均なので、このときだけ、格段にぐんと多くなっていたのです。学習障害のお子さんの指導や支援に関する福井県の無料冊子の記事が、すごく読まれているみたいです。なんと冊子の作成に関わられた福井の先生からも、メールをいただきました。ブログがたくさん読まれると、そういったご連絡をいただくことにもつながるのですね。本当に、ありがたい限りです。このブログの情報が、特別な支援を必要とする子のために少しでも役に立つようであれば、こんなにうれしいことはありません。ブログを書いていて、よかったなあ、と思いました。まだ読まれていない方は、ぜひ!大人気ですので、乗り遅れるな。▼ 読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる! (2018/10/17の日記)▼読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる!2 (2021/05/22の日記)読み書きが苦手な子の指導や支援については、現場も、まだまだ試行錯誤のところがあります。つい先日も、全国学力学習状況調査がありました。「調査」のはずなのですが、一般的には「学力テスト」と報道されています。まあ、たしかに実質的には学力テストの側面もあるのですが、成績には一切加味されません。その時点での学力を把握するためのテストです。小学生は1枚もののテストしか普段は受けていないので、このときだけ問題冊子と回答用紙が別々のものを渡されて、慣れないテストでとっても大変なのです。こういったテストでも、読みが苦手な子のための配慮はあります。例えば、ルビつきの問題冊子がそうです。そういった利用も、ずいぶん進んできたように思います。ただ、ルビ付きだけでは十分でなくて、言葉の句切りに区切り線を入れてやる必要のある子や、読み上げを必要とする子も、なかにはいます。勤務校では、全国学力学習状況調査と同時に小3~小5にも、標準学力調査が実施されました。こちらは全国規模の悉皆調査ではなく、勤務市が導入している市内の統一調査。僕は、とある子のために、問題冊子の文章の意味の区切りに、シャーペンで線をせっせと入れてやりました。翌日の通級では「読みやすかった!」と言っていたので、当日はついてやれませんでしたが、助けにはなったようです。まだまだ「そんな特別扱いはしていいの? しちゃだめでしょ」と思われる先生もいらっしゃるとは思いますが・・・「問題を読める」のは、大前提ですよね。問題が読めないのに、テストを受けさせること自体、「そういうことを、学校がしちゃだめでしょ」と言われるのが、今の時代です。問題が測ろうとしている学力を正確に調べるためにも、全ての子に「問題が読める」という前提は保障してあげたい、と強く思います。

2021.05.28

コメント(0)

-

Wordの音声入力が進化していた!

昨日に引き続き、「LD通級担当者のためのICT活用」について調べています。僕の過去のICT実践について、ネット検索をかけて、現状どうなっているか、調べていました。すると、Wordの音声入力が進化していたことが分かりました。↓該当の過去記事は、こちら。▼Wordの音声入力で読書感想文 (2018/08/24の日記)約3年前には、音声入力のためのアドインを追加でインストールする必要があったのです。それが、今は、最初から利用できるようになっています。参考にさせていただいたのは、こちら。▼Wordの音声入力のやり方(音声認識の設定方法など) (Office Hack様、2020/11/26記事)上のリンク先の説明では、最初にマイクの設定についてふれられています。でも、最近のパソコンならマイクが内蔵されているので、設定なしでいきなり使えると思います。今度お話しさせていただくときのスライドに、このことも、入れ込みました。デスクトップパソコン以外でも、タブレット端末からWeb上のWordアプリにアクセスして、同様のことができるのも確認しました。音声認識の精度は、3年前よりも格段に良くなっていると思います。画面写真はありませんが、「となりの客はよく柿食う客だ」「東京特許許可局」も、ちゃんと認識して表示しました。すごい!3年前は子どもの発声だと誤認識が多かったのですが、今ならかなり使えるレベルになっているのではないでしょうか。1時間程度お話しをさせていただく機会をいただいたので張り切ってスライドを作っていたら、まだ未完成の現段階で、すでに76枚になりました。1枚当たりの中身が薄いから、いいかな・・・。(関連する過去記事)▼アルファベット・ローマ字用のフォント・フォーマット (2009/05/24の日記)▼『パソコンの(超)便利技ランキング』 (2007/10/10の日記)▼紙上ゲーム実況に挑戦! (2021/05/04の日記)

2021.05.23

コメント(0)

-

読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる!2

ご依頼をいただいて、他市の通級担当者研修会でICT活用についてお話させていただくことになりました。ありがたいことです。で、その日が近づいてきたので、重い腰を上げて情報をまとめていたのですが、その中で、福井県の読み書き障害についての冊子に増補版が出ていたことが分かりました。はっきり言って、僕の話を聞かなくても、この1冊だけ読めば、事足ります。 『「読み」や「書き」に困難さがある児童生徒に対するアセスメント・指導・支援パッケージ』 (福井県特別支援教育センター、R2.9 第2版) この冊子については、以前、ブログでも取り上げさせていただきました。その時は平成30年版(第1版)でした。▼読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる! (2018/10/17の日記)とにかく、役に立つ情報がコンパクトにまとまっており、分かりやすいんです!今まで僕が収集してきた数多くの情報の集積版が、なんと、無料。僕は、無料が大好きです。福井県には足を向けて寝れませんね。なお、第2版で追加されていた内容は、以下の通りです。=======================(1)基本的知識 (北海道大学 関 あゆみ 先生)(2) 教科書関連の情報 ・学習者用デジタル教科書の制度化(文部科学省) ・学習者用デジタル教科書(光村図書,東京書籍) ・ペンでタッチすると読める「音声付教科書」 ・音声教材BEAM ・総ルビ教科書(光村図書、東京書籍) (3)教材やアプリ,実践事例の紹介 ・漢字サポートROM(青葉出版の教師用付録) ・スマイル式プレ漢字プリントの実践例 ・「ディスレクシア音読指導アプリ」 の活用例 ・ノートアプリの活用例 ・アプリ「 Yomiwa JP Dictionary (多言語辞書)」 ・アプリ「 Office Lens (オフィスレンズ)」(4)合理的配慮関係の情報 ・「大学入試センター試験」で配慮を受けるには? ・「電気工事士試験」で配慮を受けるには? ・読字障害のある生徒に対する中学校・高校における5年間の支援事例 ・タブレットPCを使って読み書きを楽に楽しくするために(東京大学 平林 ルミ 先生)=======================第1版ではずっと知りたかった「運転免許の試験を受ける際の合理的配慮」について掲載されてて驚いたのですが、今回は「電気工事士」試験についての合理的配慮が載っていました。学校を出て社会で働くときのことまできっちり想定して編集されているところが、素晴らしいです。「特別支援教育」が制度化されたときに、「生涯のライフステージをサポートする」といった説明がされていたのですが、学校教育のみならず、その先をしっかりと見据えた支援がまとめられているところが、本当に素晴らしいと思います。僕は福井県は大好きですが、福井県民ではないので、更新された情報には全く気づいていませんでした。自分の話の中で紹介しようと思ってネット検索をかけずにいたら、更新に気づかないままでした。やはり、人に教えようとするのが、一番勉強になります。「通級教室におけるICT活用」について他の人に教えようとして、僕が一番勉強になっています。(関連する過去記事)▼読み書き障害についての福井県の冊子(無料閲覧可)がすごすぎる! (2018/10/17の日記)▼「学習障害」やその「進路」 ~井上智さんの本をおすすめします! (2020/07/19の日記)▼漢字が読めない子のための教科書(PC、タブレットでの支援) (2017/07/13の日記)▼ 希望する支援を本人に聞くアンケート (2017/07/30の日記)▼Wordの音声入力で読書感想文 (2018/08/24の日記)▼『読み書き障害のある子どもへのサポートQ&A』 (2018/10/13の日記)

2021.05.22

コメント(0)

-

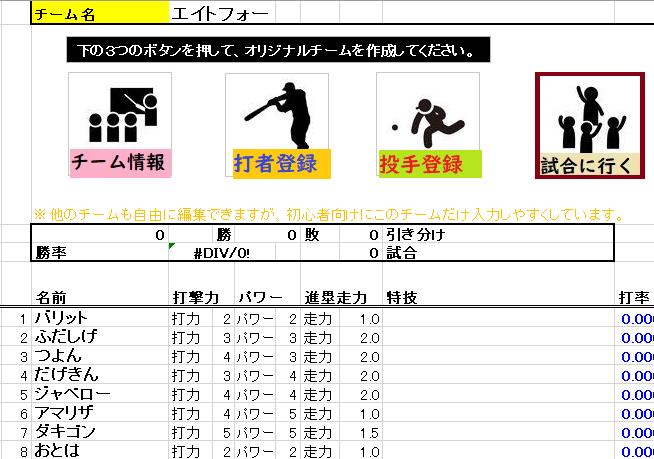

エクセル入力フォームを搭載した「脳内野球」が公開されました。

5月9日の日記で書いていたエクセル入力フォームを作ってみたのゲームファイルが、ようやくVectorで公開されました。▼自作ゲーム「脳内野球」のサイト http://hp.vector.co.jp/authors/VA029485/NounaiYakyuu.htmlVectorでダウロードして開くと、僕の環境では以下の画面が出てびっくり!上の画面写真内にも書き込んでいますが、システムに影響を与えるようなことは一切していないので、安心して開いてください。システムにインストールするゲームではなく、単純に複数のファイルを1つに圧縮しているファイルです。ゲームのタイトル画面が、以前と少しだけ変わっています。「オリジナルチームを作る」というボタンが加わっています!たとえば、「チーム情報」というボタンをその後の画面で押すと、次のような入力フォームが出てきます。「登録」を押すと、表示されている情報にエクセルデータが差し変わるようになっています。初期入力情報で「安心タイガース」と書いてあるのは、今年は阪神が好調なのでちょっと遊んでみました。実際には、自分の好きなチーム名を入力してください。↓たとえば、僕はこんなふうに入れてみました。選手一人一人も、登録できます。選手の番号を指定すると、その選手番号のデータが差し変わります。↓その後、「試合に行く」を押すと、選手の顔画像を設定する画面に飛ぶのですが、エクセルのセル内に好きな顔を描くのは少々難しいので、何もせずに試合に行けばいいと思います。自分が入力した内容が反映されているだけで、なんだかワクワクします。これを機会に、自分で考えてエクセル上に反映させる楽しみをいろんな人に体験してほしいなあ。(関連する過去記事)▼エクセル入力フォームを作ってみた(2021年5月9日の日記)

2021.05.21

コメント(0)

-

自分で決めて、自分で選ぶ ~『マンガでわかる!アドラー心理学 折れない心の作り方』

最近、目の前のことに振り回されて、気持ちがしんどかったのです。 こういうときは、アドラーの本を読むのが、一番。 いい処方箋になりました。 『マンガでわかる!アドラー心理学折れない心の作り方』 (監修:和田秀樹、シナリオ:六原三歩、作画:平純久至) アドラーの考え方は、役に立ちます。 特に本書は、マンガと文章がほぼ5対5の比率で書かれており、互いに補い合っています。 とっつきやすく、わかりやすいです。 ============================= 『マンガでわかる!アドラー心理学折れない心の作り方』 ・心が折れやすい人は、(略) 真面目で、物事にこだわりすぎてしまう人 (p40より) 僕のことです・・・。 ・あらゆる悩みは対人関係に行きつく (p41より) ・「自己決定性」=(自分の)性格を変えることができると考える (p42より) 全ては自分で決められる、変えられると思うこと。 アドラーの神髄は、ここにありますね! 逆に言うと、人のせいにしない、ということ。 ・「目的論(感情)」 =怒鳴られたり泣きつかれたりしても、その目的を考えることで心が折れずに冷静に対処できるようになる! ・「共同体感覚」 =真の所属感 ・「目的論」 =目的さえあれば、1つの道が絶たれても、絶望せずに別の道を探れる! (p43より)上の説明は、表になっている部分からの引用です。 これだけだと分かりにくいですが、安心してください。 それぞれの章ごとに詳しい説明が続きます。 ・心が折れた状態の人に大切なのは、(略) ありのままの自分でいられるようにすること (p45より)ありの~~ままの~~~姿見せるのよ~~~♪ ・STEP1 まずは「これは思い込みでは?」と疑ってみる ・STEP2 「誰がそう決めた?」と自分に問いかける (p66-67より) 結局は、立ち止まって考えることが大事か、と。 ・人付き合いが少ないのだとしたら、どうして誰も自分を愛さないことがわかるのでしょうか? 本人が人付き合いを避けたいための思い込みにすぎない (p68より) ズシンときました。 まさに。。。 ・高いレジリエンスを持つ人は 認知が柔軟です。 (p69より) 全ては、認知です。 つまり、とらえ方です。 ・横の人間関係が築けたら 次は「課題の分離」だ (p101より) 使っています、「課題の分離」。 アドラー心理学のひとつのキーワードですね。 他人の分まで勝手にしょいこまない。 ・怒りの後ろには 落胆や不安といった 一次感情が隠されている カッとなったときは その後ろの一次感情を考えてみればいい (p148より)これも、立ち止まって考えることとつながります。 「一次感情」を考える。 これ、言葉をうまく使いこなせない子どもが、知っている言葉だけで伝えようとする場合にも、見られます。 一次感情をストレートに表現できないとき、往々にしてあります。 ・落ち込んだって 自分を取り巻く環境の受け止め方と行動次第で 何度だって 立ち直れるのさ このまま歌詞になりそうです。 こういう歌、つくろうかな・・・。 ・「明日香は心に500のダメージ!!」 「立ち直る(建設的)▶ 落ち込んだままでいる(非建設的)▶」 (p177より)↑本書で一番面白かったところ。 こういう、RPGやアドベンチャーゲームのような選択肢が心の中に出てくる状態が、自分自身を自分でコントロールする際の指標になると思います。 自分の行動の選択肢は、自分で選べる。 逆に言うと、自分の行動は、すべて自分が選んでいるのです。 ・「私の心は もう折れない」 「感情は自分の本当の目的を教えてくれるパートナーだから」 (p180-181より)自分の感情をパートナーだと見なせると、人生をしっかりと生きていけそうです。 感情に振り回されているのではなく、パートナーとして見ている。 僕はちょっとまだその境地までには達していませんけれど・・・。 ・自分の力で共同体を探し出し、築いていく・できない・ダメな自分も含めて ありのままを受け入れること (p188-189より) できない・ダメな自分を受け入れること。 まずはそこからのスタートですね。 =============================このブログ記事を書いている途中でイライラすることがあり、怒ってしまいました。まだまだ修行が足りません・・・。本を読んだだけで心が折れなくなるわけではありませんが、「折れない」方向性は保持したいと思います! ▼「その人を許すことで、免疫力がつきます。」~中谷彰宏『「つらいな」と思ったとき読む本』 (2021/01/07の日記)

2021.05.17

コメント(0)

-

癒やしの音楽「528Hz」、そして「フェンダー・ローズ」~『もやもやがスーッと消える528Hz CDブック』

今週は、目の前のことに振り回されて、気持ちがしんどかったです。 こういうときは、音楽を聴くのが、一番。ネットで「528Hz」というのを知り、CDブックを購入して、聴いてみました。『もやもやがスーッと消える528Hz CDブック』(ACOON HIBINO・監修:和合治久)これが、かなりイイ!528Hzの曲自体はApple Musicの聴き放題サービスでもたくさん聴くことができます。ヒーリングミュージックでここまでハイクオリティなものが聴けるとは、感動しました。日本レコード大賞企画賞を受賞されたというのも、うなづけます。YouTubeでも聴けますので、ここにも貼っておきます。以下の記事は、実際に音を聴きながらお読みください。曲はこのCDブック以外でも聴けますが、うんちくが載っているので、このCDブック自体もオススメです。「なぜ、いいのか」の理由が分かると、やはり安心します。通常の音階の調律は、A(ラ)=約440Hzで調律します。この場合、音階上の音に528Hzの音は含まれないのだとか。(音階が上がると、周波数も上がります。1オクターブ上の音は、周波数が倍になります。)しかし、特別に調律することで、528Hzの音を含むことができます。周波数というのはカラダの各部位に対応することが知られています。(僕は波動共鳴療法というセラピーを何度か受けているので、調べたことがあります。)で、528Hzというのは、チャクラ3に対応しているそうです。チャクラに対応する周波数は「ソルフェジオ周波数」と呼ばれ、グレゴリオ聖歌で使われていたというから驚きです。チャクラ3は、みぞおち部に当たります。「理想への変換、奇跡、細胞の回復」という機能を持っているそうです。(p15より)みぞおちと言えば、ボクシングで殴られると「ううっ」となる急所ですね。僕は痛いのが大嫌いです。(笑)この本によると、528Hzは大腸や小腸などの消化器系に対応する周波数なんだそうです。ここでの最重要ポイントは、セロトニンという「幸せホルモン」を作り出しているところ、ということ。つまり、528Hzがうつ病の予防・治療になる、ということです。このへんの話が信じられない人は、別に信じなくてもいいと思います。純粋に音楽として聴いても、十分、イイ音楽です。ただ、そういったところに効果があると思って聴くと、そういう効果が感じられるようになって、よりイイかもしれません。本書に出てくるような音楽のもつ癒やしのエピソードには、なかなか興味深いものがいろいろあります。以下、余談です。本書のうんちくの中では、「フェンダー・ローズ」という楽器の紹介も出てきました。「フェンダー・ローズ」は、米フェンダー社が開発したエレクトリックピアノ。なんとこの楽器、「前衛の兵士たちを慰安する」目的で作られたそうです。(p9より)この楽器が使われている有名曲としては、次のようなものがあります。 ♪ビリー・ジョエル『Just The Way You Are』(邦題「素顔のままで」) (イントロから鳴っています!) ♪ビル・エヴァンス『What Are You Doing the Rest Of Your Life?』(邦題「これからの人生」) (メインの楽器として使われています。歌なしのインスト曲です。) ♪ローヴァー・ワシントン・ジュニア『クリスタルの恋人たち』 (いい感じの名曲です。フェンダー・ローズの音は曲の中に溶け込んでいます。) フェンダー・ローズ以外にもこの本には興味深いことが載っていました。大相撲で琴奨菊関が行う「琴バウアー」はマインドフルネスの一種であり、「取り組み直前に上半身を反らすことで自身のコンディションを高めている」んだそうです。(p32より)(参考サイト)▼ジョブズ、琴奨菊も実践!「マインドフルネス」ってどんな効果があるの? (日経Gooday、2016/4/18記事)こういう習慣も、知っておけば似たようなことを生活の中に取り入れられそうですね。▼辻秀一『上達する人 長続きする人』 (2019/05/20の日記)▼Apple Musicは、音楽好きにおすすめ♪ (2018/11/23の日記)▼ジブリと久石譲によるゲーム『二ノ国』の音楽! (2020/09/26の日記)

2021.05.16

コメント(0)

-

タブレットPCを使いこなそう その1「Windowsキーの便利な使い方」

5月17日の月曜日から、勤務校でクラブ活動が始まります。僕の担当は、ここ数年ずっと音楽クラブだったのですが、久しぶりにパソコンクラブの担当に。今年からは1人1台端末がすでに配られているので、子どもたちは自分のタブレットPCを持って集まってきます。ただ、まだまだ基本的な機能を知らないのでは、と思うので、パソコンクラブの時間を使って、少しだけ便利な使い方も教えていきます。そういうわけで、パソコンクラブの子どもたち向けに、「タブレットPCを使いこなそう」というA4の紙を1枚、作りました。クラブ活動は年に数回しかないのですが、いちおう毎回のクラブの最初に新しい内容を配る予定です。第1回は、Windowsキーの便利な使い方!1人1台端末にはキーボードはついていますが、マウスはついていません。そのため、キーボードショートカットキーは早めに覚えた方が、いろいろな作業効率が上がると思われます。数あるショートカットキーの中で、僕が最初に取り上げようと思ったのは、コピー・ペーストのやり方ではなく、「Windowsキー」です。アプリの起動に直結するからです。子どもたちへの通信に載せる内容は、絞りに絞って、次の通り。====================●Windowsキー(ウインドウズキー。「まど」のマーク)を1回押すと → パソコンの中のアプリ一覧が出ます。 ○カメラ: 写真や動画をとります。 ○ペイント: お絵かき。写真の加工。 ○Teams : 他の人と連絡を取ります。 ○Edge : インターネット●Windowsキーを押しながら、「PrtSc」(プリントスクリーン) =画面写真を撮る●Windowsキーを押しながら、「E」(エクスプローラ) =PC内のフォルダを表示 ↓ 「ピクチャ」フォルダの中の ■カメラロール=カメラで撮った写真の置き場 ■スクリーンショット=画面写真の置き場====================「プリントスクリーン」を早めに教えるのは、パソコンクラブの活動時に、画面写真を撮っておいて、それをチームズに上げて他の人に報告したり相談したりするのに使えるからです。「PC内のフォルダ表示」も、地味に重要です。最近のWindowsはデスクトップに「PC」というPC自体を示すアイコンが出なくなっているため、デスクトップだけ見ていても、PC内のファイルにアクセスできないのです。1人1台端末の一番基本的な活用は「写真を撮る」ことにあると思っています。写真を撮っても、その撮った写真の一覧にアクセスできないと、使いこなせません。そういうわけで、活動の前提として、早めに教えていきたいと思ったのでした。パソコンクラブの活動自体は、今のところプログラミングを主体に考えています。ただ、児童が主体的に取り組む活動なので、子どもたちがやりたいことをやっていけばいいと思っています。 ▼タブレットの意外な使い方を子どもに教えてもらった(2021/05/07の日記)▼Teamsマニュアルと「つくば市先進的ICT教育」サイト(1人1台端末の授業動画も) (2021/01/16の日記) ▼GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。 (2021/01/10の日記) ▼GIGAスクール1人1台端末の効果的な活用 (2021/04/11の日記)

2021.05.15

コメント(0)

-

エクセル入力フォームを作ってみた

ちょこちょこ自作エクセルゲームの改善を進めています。昨日は、データ入力フォームを追加してみました。オリジナル野球チームを作るゲームです。うちの子たちにさせてみたら、選手の名前をいろいろ考えて入れていました。子どもは本来考えることが好きですね。遊びの中で考えることを通して、どんどん自主性を発揮してほしいと思っています。↓うちの子たちが作ったチームです。うちの子たちは、最近「フォーエイト」というグループにハマっているらしくて、その名前をもじってつけているようです。「この名前だったら、強くしよう」とか、名前によって能力値を考えてそれに見合った数値になるように考えていました。強い選手ばかりにするかと思ったら、「ぜんぶすごい選手は、あかん」と言って、ちゃんとバランスを考えているところが、意外でした。4つのアイコンは、フリー画像サイト「シルエットAC」のものを使わせていただきました。文字とかデータばかり並んでいるよりも、こんな風に絵やアイコンがあったほうが、いいですね!今なら「いらすとや」さんのように条件さえ守れば自由に使える画像サイトがたくさんあるので、絵やアイコンはどんどん入れていった方がいいな、と改めて思いました。アイコンをクリックすると、たとえばこんなフォームが出るようにしています。やっぱり、エクセルのセルに直接入れていくより、このほうが分かりやすいみたいです。余談ですが、エクセルの新機能に、フォームの自動作成機能というのが、あるようです。今まで知りませんでしたが、今回の件でエクセルのフォームについて検索したら、出てきました。今回の僕のフォームはプログラムで作っていますが、普通のデータベース入力ならフォームの自動作成機能がカンタンでお手軽っぽいです。▼フォームで入力と検索(ExcelでAccessのような入力ができる) (初心者のためのOffice講座 様)エクセルVBAのプログラムでフォームを作成するやり方については、次のサイト様を参考にさせていただきました。▼Excelで「入力フォーム」を作成する手順 (With feeling like it 様、2018/11)なお、今回の自作バージョンアップは、来週中にはVectorさんの方で反映されると思います。反映されたらダウンロードしてチェックしていただけると、うれしいです。▼大規模校で役立つ!エクセルファイルの複数人同時編集(エクセルファイルの共有) (2020/04/04の日記)▼【速報!】エクセル野球シミュレーション「脳内野球」2.0が公開 (2021/03/12の日記)▼エクセルゲーム「脳内野球」バージョン2.1が公開されました。 (2021/03/31の日記)▼【Excelプログラミング講座】3 「ゲーム」を作ると、頭がよくなる! (2018/07/04の日記)

2021.05.09

コメント(0)

-

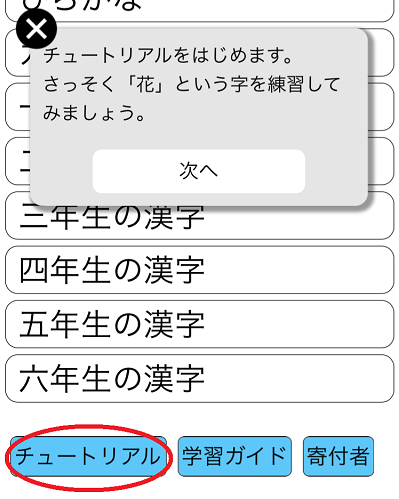

漢字が苦手な子のためのアプリ「Oska Writing」

昨年、クラウドファンディングで、1つのアプリの応援をさせていただきました。漢字が苦手な子のためのアプリの開発です。そのアプリの名前は、「Oska Writing」。▼「覚えられない…。」漢字が苦手な子どもたちに新しい選択肢を。 (クラウドファンディングREADYFOR内)完成後は通級指導で活用させていただいています。もっと広く知っていただきたい有用なアプリだと思います。小1漢字とひらがな・カタカナは、無料で利用できます。小2~中学生の漢字は、有料版になります。ちなみに、「Oska Writing」とは、「⼤⻄式漢字書字攻略法」の略だそうです。(Onishiʼs Strategies for Kanji Writing)「Oska」の「k」は、「漢字」の「k」なんですね。「初めて知った!」という人のために、このアプリの使い方を紹介します。とはいえ、アプリの「チュートリアル」をやれば、使い方がそのまま分かるようになっています。この記事で興味を持った方は、ぜひ実際にアプリをさわってみてくださいね。(ダウンロードリンクは、この記事の一番下にあります。)チュートリアルの最初の方で、「継次式」「同時式」という選択ができることが分かります。「継次式」は、「つぎつぎしき」と読むのではありませんが、意味としては、そういう意味です。ちなみに、「けいじしき」と読みます。「K-ABC」という発達障害の子どもたちに用いられる検査に、継次処理と同時処理というのが出てきます。一般的にはほぼ知られていない用語ですが、特別支援教育に専門に関わる人なら、知っておいた方がいい用語です。まあ、「つぎつぎと、順番にやっていくやり方」という風に覚えてもらったら、いいです。このアプリの優れているところが、この2つのやり方が選べるところからうかがえます。継次処理と同時処理について知っている人なら、子どもへの漢字指導の際に「この子は、継次処理と同時処理、どっちが得意かな?」と考えながら有効なやり方のあたりをつけると思いますが、このアプリなら、そのどちらのやり方も実装されているということです。(アセスメント機能はありませんが、両方でさせてみて、子どもに選ばせたらいいと思います。)チュートリアルの1番上では、「同時式」を選ぶことになっています。「いっぺんに全体像を見せるやり方」です。画面を見てもらったら分かりますが、書き順の数字の表示をON/OFFできます。また、漢字の見本の表示のON/OFFもできます。かゆいところに手が届く、素晴らしい仕様です。「みほん」は普段はOFFにしておいて、自分が書いた字が正しいかどうかを確認するときに、一時的にONにします。漢字練習の最初は、見本のなぞり書きです。このときは「みほん」をOFFにしていてもお手本が表示されています。筆順の数字通りにお手本をなぞればいいので、カンタンです。ここからが、このアプリの真骨頂です。なぞり書きをするお手本の画数を、1つずつ減らしていくことができます。減らす画数も、「-1」「-2」「-3」から選べます。僕が小学生に指導するときは、「ひく1 をおしてね」というように言っています。小学生なので「マイナス」はまだ習っていませんからね。「-1」で1画減らして書けるかどうかやってみる、書けたらさらに1画減らして書いてみる、というのを繰り返すのがスタンダードなやり方です。なぞるのではなく、自分の記憶で補う、というのがミソです。記憶 → 想起 のプロセスを、スモールステップで無理なくおこなうことができます。漢字を覚えるのが苦手な子でも、これなら、思い出して書けそうですよね。1画だけ思い出せばいいのですから。チュートリアルで出てくるメッセージのとおりです。こんなふうにして、覚えていなかった漢字をどんどん覚えていきます。僕の場合は、最後に全くヒントなしの状態から書いてみて、それで書けたら記録を保存させています。↓下のような保存画面が出てきます。自己評価と支援者評価のそれぞれがあって、その評価も一緒に残る、というのが、またいいです。特に、「自己評価」は重要です。子ども本人が、「正しく書けた!」と思って練習していける、それが何よりうれしいことです。保存した内容(子どもが書いた字)は、「練習記録」からいつでも参照できます。練習回数や評価の順番で表示を並べ替えて表示させる機能もあります。このアプリの仕様は、本当によくできていて、発達障害のお子さんへの漢字指導や、使いやすいアプリのインターフェイスのことを本当によく分かっておられるなあ、と感動しました。有料版だと約3000円しますが、個人的にはその価値はあると思っています。ただ、複数のお子さんの指導で記録の保存場所を分ける機能がないので、そこだけはバージョンアップのときに対応してもらえたらうれしいなあ、と思っています。iPhone・iPad用「Oska Writing」▼無料版(ひらがな・カタカナ・小1の漢字)▼有料版¥2940 (小1~中3の漢字)Android用「Oska Writing」▼無料版(ひらがな・カタカナ・小1の漢字)▼有料版¥2940 (小1~中3の漢字)▼Webで無料でゲットできる漢字プリント(テスト範囲が分かっている場合の漢字テスト対策に!) (2020/07/23の日記)▼漢字TPシート(漢字パーツを重ね合わせて、漢字を作ろう!) (2017/11/04の日記)▼【iOSアプリ】漢字の細部を間違える子のための「見る力」トレーニング ほか (2017/12/24の日記)▼難しい漢字がすぐに読めるようになる「輪郭漢字カード」 (2015/04/09の日記)▼3DSの漢字学習ソフトで、楽しく漢字を書いちゃおう! (2016/07/31の日記)▼漢字練習ノート 各種マス目せいぞろい(練習量と字の大きさを子どもに合わせよう!) (2013/06/15の日記)▼一瞬で、漢字にふりがなをつけるやり方 (2019/01/18の日記)

2021.05.08

コメント(0)

-

タブレットの意外な使い方を子どもに教えてもらった

今日、子どもから1人1台端末で導入された新しいタブレットPCの意外な使い方を教えてもらいました。勤務市で導入されたのは、Lenovoの脱着型タブレットPC。キーボードから画面を取り外せます。↓取り外すと、画面はそのまま、タブレットとして使えます。・・・そこまでは、僕も、知ってましたよ。驚いたのは、外した後、戻すとき、「逆向きにつけられる」ということ。子どもから言われて、思わず、「そんなことして、いいの?」と言っちゃいました。でも、やってみると、これが、なかなか快適なのです。タブレットだけ取り外したときと同じようにタブレットモードで使えるほか、キーボードもその下側に装着されているので、タブレットモードで一緒に持ち運ぶには、こちらのほうがよさそうです。(ふたの代わりに、画面がきます。)▼GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」 (2021/05/01の日記)▼GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。 (2021/01/10の日記)▼GIGAスクール1人1台端末の効果的な活用 (2021/04/11の日記)

2021.05.07

コメント(0)

-

パワーポイントでの教材作成のヒントになるサイト3選

パワーポイントと言えば、言わずと知れたプレゼンソフトですが、視覚的教材を作るのにも大変適しています。今回は、パワーポイントでの教材作成のヒントになるサイトを3つ、ご紹介します。■Microsoft:PowerPoint でこんなこともできる! アイデア https://www.microsoft.com/ja-jp/enable/ppt/idea.aspx Microsoft公式のパワーポイント教材作成アイデア集。特に、最初の2つ「足し算のスライド」と「三択問題のスライド」は、応用範囲が広いです。ハイパーリンク機能を使うことで、スライド内の特定のスライドにジャンプさせることができます。これにより、正解をクリックすると正解を示すスライドに飛んだり、不正解を示すスライドをクリックすると不正解を示すスライドに飛んだりすることができます。この機能がインタラクティブ教材の、キモになる部分です。初心者の方は、ここまでだけ読んで、後は読まなくてもいいくらいです。(笑)■愛媛県総合教育センター自己研修資料 「プレゼンテーション教材作成(PowerPoint実習) https://center.esnet.ed.jp/shiryo_top/presenkensyuここからは少しレベルが上がります。2番目にご紹介するのは、愛媛県教育センターの研修資料。教員研修のパワーポイント教材としては最高レベルのものだと思います。パワポに詳しい人でも、チェックしてみては?特に、STEP7から10までの4つは、かなり使えるテクニックだと思いました。STEP7:画像の一部を拡大表示するアニメーションの設定STEP 8:付箋をクリックすれば付箋がはがれるアニメーションの設定STEP 9:図形を移動させて外接と内接の状態を表すアニメーションの設定STEP10:三角形を同じ面積の四角形に変形するアニメーションの設定具体例として示されている教材が、パワーポイントでそれを実現する必要性を実感するものばかりで、パワーポイントで教材を作る必要性と必然性を思いっきり感じました。■PowerPointでゲームをつくろう http://www.nekopla.com/nnk/repo/ppt/最後は教育系ではなく、パワーポイントを使ってゲームを作られた方の解説ページ。すごく本格的なアドベンチャーゲームが作れることに、びっくりしました!「タイプライタ」形式の文字表示法、背景画像を「スライドマスタ」に置くテクニックなど、パワーポイントでゲーム型の教材を作る際に、かなり参考になりそうです。▼2000回記念! 今後に向けて(透過文字についての内容を含んでいます) (2021/03/30の日記)▼特別支援教育での PowerPoint 活用 - マイクロソフト アクセシビリティ (2009/08/21の日記)▼「ペリーがパワポで提案書を持ってきたら」 (2010/03/15の日記)

2021.05.06

コメント(0)

-

「困った」子への向き合い方 ~木村泰子『「ふつうの子」なんて、どこにもいない』

「こどもの日」なので、「こども」に関するおすすめの本を紹介します。木村泰子先生の『「ふつうの子」なんて、どこにもいない』です。木村泰子先生は、映画「みんなの学校」に出てきた、大阪市立大空小学校の、映画撮影当時の校長先生。今は退職されて全国各地で講演をされています。いろいろなタイプの「困った」子への対応の際に、何を大事に考え、行動していくのか。その常識にとらわれない考え方に、目からウロコが落ちますよ。『「ふつうの子」なんて、どこにもいない 』(木村泰子、家の光協会、2019、1540円)この本には、世間一般の常識、大多数の学校の常識にとらわれない、木村先生のアドバイスがたくさん詰まっています。本自体はQ&A形式ではないのですが、「困った」ときの全然違う角度からのアドバイスを知るために、あえてQ&A形式で引用させてもらいます。体操服に着替えない子がいます。体操服に着替えていない場合は体育に参加させないというルールでいいですか?<木村先生の考え方>=======================・自分の服であろうと、なんであろうと、やれることをやればいいだけです。・私が親なら、 「この子は体操服に着替えることができないので、この服装のまま体育をさせてください。(略)」 と言います。・体操服に着替えないなら体育の授業を受けさせないというのは人権侵害です。(p27より)=======================体操服に着替えていないと体育に参加できずに見学になってしまう、 そういう学校はまだまだ多いと思います。 ところが木村先生は体操服に着替えていないだけで参加させないのは「人権侵害」と言い切っておられます。 もちろん、学校としてルールがちゃんと定まっている場合には、どうしてそうなっているのかを確認することも大事です。 一方で、木村先生のように、本質的に何が一番大事かを考えることも大事。 体育の時間に体育をさせないということは、国語の時間に国語を学習させないということと同じで、こどもの権利を奪っているということになるかもしれません。 ついこの間の5月3日は、憲法記念日でした。 もっとも一般的な憲法解釈では、子どもには「教育を受ける権利」があるけれど、子どもの側に「教育を受ける義務」はない、しかし大人には、「教育を受けさせる義務」があるとされています。 もしかすると、体操服に着替えていない子に体育をさせないのは、憲法違反かもしれませんよ?学校嫌いの子がいます。そういう子に、どう関わればいいですか?<木村先生の考え方>=======================・そういうことを言える子どもこそ、「ふつう」の感性を持っている・(その理由の)1つめは、教室から勝手に出られないこと。 =檻から勝手に出られない刑務所と同じ ・大空小学校の子は、しんどくなったら自由に教室を出ます。・(その理由の)2つめは、教室の中で勝手に動くことを禁じられて、椅子にじっと座れと叱られる。 =刑務所の中で、動くなと言われるのと同じ・(その理由の)3つめは、勝手に話せないこと。(p30-31より)=======================不登校になった子どもが、学校のことを「刑務所」だと言うんだそうです。ところが理由を聞いてみると、なるほどその通りだと思える、という話。すべての学校のすべての教室がそうではないと思いますが、子どもたちを「権利」ではなく「義務」でしばっていると、子どもたちが「これでは刑務所と同じだ」と思うのも、無理はありません。変わるべきは、子どものほうではなく、学校のほうかもしれません。教室で周りに迷惑をかける子がいます。周りの子の学習する権利を奪っていますよね?迷惑をかけるなら、教室から放り出してもいいですよね?<木村先生の考え方>=======================・(中学校でそういう場面に出会ったとき、)大空小学校の卒業生には、なぜ彼が邪魔で、彼のせいで勉強に集中できないなんて言うのか理解できなかったんです。 なぜなら、大空小学校ではどんな状況でも集中する力を自分で身につけるのが当たり前だったから。(p64より)=======================すべての子どもたちが、教室で学ぶ権利を持っています。 多数派の権利を理由に1人を排除する思想は、一見「権利擁護」のように見えますが、「多数のためには1人が犠牲になってもいい」という思想を子どもたちに植え付けてしまうかもしれません。 逆に、「1人のせいにせずに、それぞれが自分でできることを考えて行動しよう」という考え方で教育に臨むことで、子どもたちは大人になってからも、「〇〇のせいで」と言うことなく、自分で主体的に行動できるようになるのではないでしょうか。 子どもたちは、学習の時間において、単にその学習の内容だけを学んでいるのではなく、「どのようにして多様な他者と一緒に学ぶのか」というその方法もまた学んでいるのです。 1つ前の引用で、勝手に動けないのはおかしいという主張が出てきましたが、大空小学校では前の子が邪魔で前が見えなかったり学習ができなかったりしたときは、子どもが自分の判断で動いて学習ができるようにすることが当たり前のようです。 学校に遅刻して来る子がいます。どうしたらいいでしょうか?<木村先生の考え方>=======================・学校に来るのが面白くなってきたら、きっと遅刻しなくなる・(大空小学校で遅刻ばかりする子が遅れなくなった理由は) 彼に、毎朝早く学校に来る「目的」ができただけ。(p72-73より)=======================事例の具体的なところを引用するのはやめておきますが、大空小学校で遅刻ばかりする子が毎朝8時前に来るようになったエピソードは、その子の家庭の事情をしっかり分かっていて、その子の気持ちになって考えてあげられる学校だったからだと思えました。 遅刻をする子どもには、その子なりの理由が、必ずあります。 まずはそれを分かっているかどうか、ですね。 そして、学校が、その子にとって、来るに値するところに、なれるかどうか。 ここでもやはり、その子をどうするかというより、学校をどうするかが問われています。いじめをしている子がいます。いじめられている子を守ることが何よりも大事ですよね?<木村先生の考え方>=======================・もし、自分の子どもをいじめている子がいたら、そのいじめている子が不幸なわけだから、「その子に自分は何ができるかな」と、1人の大人として考える。・「困っている子になにができるのか」という部分でブレないことがとても大切です。(p100より)=======================いじめられている子のために何ができるのか、ということはとても大事です。 しかし、往々にしてそればかりになり、「いじめている子」もまた困っているということに意識が行かなくなります。 木村先生は「そのいじめている子が不幸」と言い切られています。 いじめは、いじめられている子も、いじめている子も、両方が、不幸なのです。 だからこそ、いじめている子のこともしっかりと考えてあげることが大事なのでしょう。しょっちゅう忘れ物をする子がいます。忘れないようにするには、どうしたらいいでしょうか?<木村先生の考え方>=======================・(落ち込んでいる本人に対して) 「直らなくてもこうやって世の中を生きてきた。 ということは、忘れ物はあなたの人生にとって、たいした問題ではないということです。 短所ではありません。 忘れ物をしたって十分生きていけるという長所なんです。」(p104より)=======================逆転の発想で、子どもが思い込んでいた「短所」を「長所」として意味づけをし直しています。 このときの木村先生の考え方の中心は、次のようなものでした。=======================・「否定しない自分に変わることができる」と知るほうが、その子にとって本当に必要で大事なこと(p105より)=======================忘れ物をしないようになることも、大事なことかもしれません。 ただ、ずっとそれを短所だと思って自分を否定してきた子が目の前にいるとしたら、一番大事なことは忘れ物をなくすことではなく、その子が自分を否定しなくなることかもしれません。 「指導しなければならないこと」はありとあらゆるところに転がっていて、あれもこれも何とかしたいと思ってしまいがちですが、優先順位として一番大切にしたいことのためには、あえて捨てていっていいこともあるのかもしれませんよ。大人に対して「死ね」と言ってくる子がいます。絶対に許せませんよね?<木村先生の考え方>=======================(実際に子どもからそう言われたときのこと)・私が(略)上からの力で彼に圧をかけた。明らかに私の失敗なんです。・彼はその場で私に対して、それに対抗するのに「死ね」という言葉しか持っていませんでした。(p104より)=======================これも、ケースバイケースですが、木村先生の考え方は、たとえ「死ね」と言ってくる子どもに対しても、愛情に満ちています。 簡単に「死ね」という言葉を使ってしまう子が増えています。 それに対して、どうかかわっていくか。 ここでも、大人の側のスタンスが問われています。 なお、これについては僕は「絶対に許せない」という気持ちで本気で関わるのも、ありだと思っています。ただ、その子がその言葉を使った意味を、その子を理解する中で翻訳し、解釈する姿勢は、大事だと思います。最後に、p138から引用をして、終わります。あなたは、どう考えますか?<木村先生の考え方>=======================・親の言うことをよくきく子どもをつくる。どうですか? もう1つ、校長の言うことをきく教員をつくる。どう思いますか? みんな一緒のことですよね。・私はね、「先生の言うことをきく」ことがあまりにも美化されているのではないかと感じるんです。 同時に、これはとても恐ろしいことだと強く感じています。(p138より)=======================僕たちは、誰一人として、他人の言うことをきくために生きているのではないし、一人一人が自分の意志を持っています。ロボットではありません。「先生の言うことをきく」というのも、ある状況下において、子どもたちが納得しているのであれば、僕は別に構わないと思います。たとえば地震などの突発的な災害で集団が命を守るためには、少数のリーダーの指示通りに迅速に動くことが必要かもしれません。ただ、それがずっと続いている集団というのは、子どもをロボット化してしまって、生きる力を逆に奪っているのかもしれないのです。僕自身は、子どもと大人の関係性を、上下関係のような一方向的なものではなく、フラットな中での双方向のものにしていきたいと思っています。それでこそ、子どもたちにとって本当に学ぶということができ、生きるということができるのだと思っています。(関連する過去記事)▼「インクルーシブ教育」を考えるテキスト『「みんなの学校」をつくるために』 (2020/07/25の日記)▼「みんなの学校」上映会&木村泰子先生講演会 in兵庫県西脇市 (2017/06/08の日記)

2021.05.05

コメント(0)

-

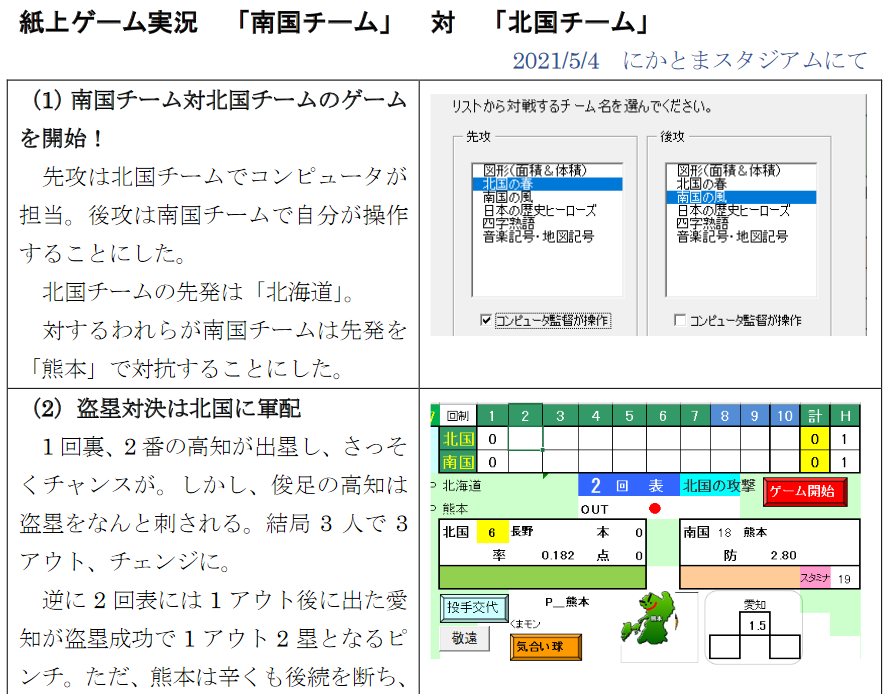

紙上ゲーム実況に挑戦!

ゴールデンウィークなのでずっとやりたかった自作ゲームの紙上ゲーム実況に挑戦。うちの子たちがYouTubeでのゲーム実況をずっと観ているので、それに対抗しました。スクリーンショットを撮りながらゲームを記録していき、2ページにまとめました。その内容はゲームのマニュアルに追加しています。ゲームの公式サイトからご覧いただけます。▼エクセル野球シミュレーション「脳内野球」のサイト http://hp.vector.co.jp/authors/VA029485/NounaiYakyuu.html余談ですが、Wordの「自動目次作成機能」で作ったので、「見出し1」で作った「ゲーム実況」のコーナーは、目次フィールド右クリックで「更新」をするだけで目次に反映されて、便利でした。目次の各項目をクリックすることで、一気にそのページにジャンプすることができます。↓PDFマニュアル実物は、こちら。▼「脳内野球」PDFマニュアル2021/5/4版 http://hp.vector.co.jp/authors/VA029485/manual/NounaiYakyuuPDF.pdfマニュアルに載せたゲームの内容がめったに出ない「引き分け」になってしまったのは、よかったのだろうか・・・。(^^;)ゲームの展開は、作者といえど、コントロールできないので、しかたない。▼野球好きな子が学習用語をいつのまにか覚えるかもしれないゲーム「脳内野球」 (2021/01/23の日記)▼エクセル野球シミュレーションゲーム「脳内野球」の新ニュース! (2021/03/29の日記)▼エクセルゲーム「脳内野球」バージョン2.1が公開されました。 (2021/03/31の日記)

2021.05.04

コメント(0)

-

「報酬が動機を阻害する」 ~行動経済学まんが『ヘンテコノミクス』

ゴールデンウィークですが、在宅主体になってますよね・・・。在宅でできることとしてもっともポピュラーなのは、やっぱり読書でしょうか。(僕は、テレビはあまり見ません・・・。)キングコングの西野さんがおすすめされていた本を、ネットで注文して読んでみました。これが、すこぶるよい!そんなわけで、紹介します。行動経済学まんが『ヘンテコノミクス』。『行動経済学まんが ヘンテコノミクス』(原作:佐藤 雅彦・菅俊一、画:高橋秀明、マガジンハウス、2017、税込み1650円)『行動経済学まんが ヘンテコノミクス【電子書籍版】(税込み1300円)「行動経済学」と言っても、なじみがないと思いますが、「人間って、こういうコトをしちゃうことがあるんだよね・・・」ということを教えてくれます。心理学とか、行動分析とかとも、かなり関わりがあると思います。赤塚不二夫調のまんがが、とっても楽しいです。「マンガ」でも「漫画」でもなく、ひらがなの「まんが」がしっくりくるテイストです。このまんがの中で、一番印象に残った話を、ひとつ。子どもたちの連日の落書きに困っていたおじいさん。落書きをやめさせるために、とった驚きの秘策とは?なんと、「報酬を与える」というものでした。「エエッ!?」ってなりますよね?報酬を与えたら、むしろやめさせたい行動を強化してしまうぢゃないか、と。ところが、どっこい。すっとこどっこい。なんと、報酬を与えた後、与えなくなると、子どもたちは「報酬がもらえないんだったら・・・」と、その行動をやめてしまったのです。逆説的なストーリーで、かなり印象的でした。行動経済学的には、「アンダーマイニング効果」と呼ばれるそうです。「自分が好きでしていた行動(内発的動機)に、報酬(外発的動機)を与えられることによって やる気がなくなってしまう現象」と説明されていました。「報酬が動機を阻害する」という一言でまとめられており、ドキッとしました。(p13より)教育に関わるものとして、報酬的なもので子どもたちを動かそうとすることが、少なからず、あります。(マルをあげる、というようなものも、含めて。)「報酬で人を動かす」ということについて、考え直さざるを得なくなったまんがでした。こんなふうに、知ってビックリ、ためになるお話が、この本には多数、収録されています。読みやすいし、ためになるし、おすすめです!ちなみに、「アンダーマイニング効果」以外に、僕が特に驚いたのは、以下のお話。・上昇選好: 「最終的にもらえるどんぐりが同じだったとしても、 毎日同じ数をもらうより、 最初は少ないけれど 毎日1個ずつ増えていく方が、より 明日を楽しみに、仕事をするようになった」 (p91より)だんだん増えていく、というのがやる気を引き出すんですね。 たしかに! そのためには、最初が少なくても、毎日少しずつ上がっていく方が大事、という考え方、使えそうです!!・目標勾配仮説: 「最終日に30回の腕立て伏せをやれば、 合宿全体で300回の腕立て伏せを 達成したことになると伝える」 →「最後の30回の腕立て伏せに俄然やる気を出した」 (p97より)これ、部活ではよくあるかけ声ですよね。 「ラスト○○回!」 マラソンとかでも、ラストだと分かると、俄然、がんばれます。 「これで終わり」となると、エネルギーの出し惜しみがなくなりますね。(関連する過去記事)▼『マンガでやさしくわかるアドラー心理学』 (2014/08/12の日記)

2021.05.03

コメント(0)

-

オンライン部活で音楽演奏を遠隔で合わせる!

緊急事態宣言下で部活ができない中高生のことが気になっています。本来は顔を合わせて、息を合わせて一緒に取り組むのが部活の醍醐味ですが・・・次善の策としてオンラインでどこまでできるのか、も調べておくといいかもしれません。実は、「オンライン部活」というのがあります。学生じゃなくて、社会人の同好の士が集まって、ワイワイやっているものです。■オンライン部活の「エネルゲイア」 https://energeia.app/すでにされている方から教えてもらって、試しに始めてみました。(参考リンク)▼ENERGEIA~オンライン部活!日本に新しいSNSが3月に誕生昨日は思い切って「軽音楽部」に入っちゃいましたよ♪さっそく昨日の夜、オンラインで副部長さんにヤマハの「シンクルーム」の使い方を教えていただきました。ヤマハ「シンクルーム」は、オンラインでも遅延なしで音を合わせられるアプリです。すごい。技術は進化していますねー。■ヤマハの「シンクルーム」公式サイト https://syncroom.yamaha.com/シンクルームは、お互いの音だけを合わせるアプリです。顔を合わせるのは、ZOOMを使いました。副部長さんのピアノと、僕の歌で合わせてみました。ゴールデンウィークらしいことができて、よかったです。(^0^)(関連する過去記事)▼【休校期間お役立ち情報】その11 ZOOMの研修会はお手軽でお得ですごすぎる (2020/05/06の日記)▼「子どもの体を守ること。しかし子どもたちの魂まで踏み込んではいけない。」~「デンマークサッカー協会少年指導10か条」 (2020/08/14の日記)

2021.05.02

コメント(0)

-

GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」

勤務市ではGIGAスクール構想の児童生徒1人1台端末を効果的に活用するため、「ミライシード」を使っていこうとしています。ゴールデンウィーク前の水曜日に、研修を受けてきました。なかなかよさそうな機能があるので、自分の備忘録を兼ねて、こちらにメモしておきます。以下、リンクに関してはすべて公式サイトとその関連サイトのものです。最初に、公式サイトによる概略の説明を転載します。▼ミライシード公式サイト https://www.teacher.ne.jp/miraiseed/====================・ミライシードは、協働学習・一斉学習・個別学習それぞれの学習場面に対応した3つのアプリケーションからなるタブレット学習オールインワンソフトです。・協働学習支援ツール『ムーブノート』では、子どもたちが主体的に学び合い、クラス全体で練り上げる授業を支援します。・授業支援ツール『オクリンク』では、子どもたちの思考を止めず、一人ひとりが考えやアイディアを表現する活動を支援します。・デジタルドリル『ドリルパーク』では、個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や主体的に学ぶ姿勢を支援します。(公式サイトの説明より)====================主に、3つのアプリが使える、ということですね。最近は機能が充実していていろいろできるアプリが多いので、僕のように初めてそのアプリを勉強しようとする人は、情報が多すぎて戸惑うことも多いでしょう。僕なんか、情報が多すぎるだけでいやになって、後回しにするクセがついています。「ミライシード」のことも、いろいろできるだけに後回しにしていたので、研修でちゃんと教わってくることができてよかったです。その後、自分でも公式サイトの説明などを見て、勉強し直しました。「最初の一歩として、とりあえず、これだけ覚えておこう」というポイントを、僕なりにコンパクトにまとめてみます。0.教師の準備・ミライシードと言えば、オクリンク。 オクリンクを使うには、準備が必要。・たとえば「4月28日の6時間目の総合の授業でオクリンクを使う」とすると、 オクリンク上で「4月28日」→「6時間目」→「総合」の部屋を作る。・授業時間に子どもたちに、「6時間目の総合の部屋に入ってください」と言う。 (後で学習成果物を確認するとき、その部屋にデータが残っているというシステムです。 「時間割ベース」というのが、大きな特徴なので、おさえておきましょう。)1.オクリンク(授業で使う)・パワーポイントのスライドのようなカードを作っていく。・カードをつなげて、スライドショーが作れる。・作ったカードを、先生に送ったり、子ども同士で送ったりできる。<最初の一歩!> まずは先生が作った回答欄付きのカードを子どもたちに送る →子どもたちがそのカードの回答欄に、字や絵を描く →子どもたちが先生に自分の回答を送信(提出BOXに送信)★オクリンクで便利なのが、ライブモニタリング。 テレビのクイズ番組で回答一覧がドンと出るときみたいに、 各児童生徒の画面が、教師の画面上にドンと出る。★手書きでカードに書けるので、小1から実施可能。2.ドリルパーク(学校でも家庭でも使えるドリル学習)・問題をやって、ポイントをためる。・自分の学年の問題だけでなく、小1~中3までの全問題が選択可能。・やった履歴が残る。・連続正解(=コンボ)や全問正解(=パーフェクト)でポイントにボーナスがつく。<最初の一歩!> 漢字の書き取りをやってみる(画面上に指で書く) (または) 算数の基本問題をやってみる(選択肢から選ぶ問題が3~7問程度)★大人がマルつけをする必要がないので、子どもたちが自主的にやって、どんどん進めていける!★パワーアップ問題は、読解力が問われる。1問あたり3~5分考える、じっくり解く問題。★先生からそれぞれの子にコメントを送信することもできる。3.ムーブノート(授業で使う)・意見(付箋)の自動集約・自動集計 →視覚化(多かったワードが示されるなど)<最初の一歩!> まずは先生が「あなたはA? B? 理由も書いてね」と出題。 →子どもたちが2択の答えと、理由を書く →自動集計された結果が電子黒板に表示される。 気になる答えの人を先生が当てて、子どもたちが意見を言っていく。★オクリンクの発展型。対話的で深い学びにつながる。 まずはオクリンクを使い慣れてから、挑戦しよう!★口頭発表できない子の意見もすくい上げられる!4.その他「ミライシード ファンサイト」には、ほかにも便利そうな使い方が紹介されています。・ムーブノートで朝の体調確認: 「今朝の体調は□点」とその理由を子どもたちが先生に送る。・ノート提出をデジタル化: 子どもたちがノートを写真に撮ってオクリンクで先生に送る。 →デジタル上でノートチェックして、評価をつけられる! 多人数の学級はノート点検がけっこう大変。 自宅に持って帰って点検される先生が多いですが、大人数のノートはかなり重いです。 僕の学校で一番使えそうに思ったのが、この「ノート提出のデジタル化」でした。<評価について>・カルテ機能: ・全ての学習履歴が残るので、その子の今までのやった量や、得意・不得意が分かり、今後の「その子に応じた学習」につなげられる。 ・教師は、オクリンクの提出BOXに提出されたものに3段階評価をつけられる。 →「★★★」などで指定して表示を絞り込める。5.実施上の注意点研修会後に講師の先生に質問したところ、40人学級で同時に使った場合のネット上の渋滞は現状では仕方がないということで、大人数での使用は待ち時間が避けられなさそうなのがネックです。ミライシード側ではなく、教室のネット環境の問題ですが・・・。40人学級にアクセスポイントが1つだけしかないというのがそもそも厳しい環境のようで、2つあるとだいぶ違うのだとか。オクリンクよりはドリルパークのほうが軽いようです。大規模校は子どもの数が多すぎてネットが混雑するリスクがまだまだ解消されていません。勤務市内でも、少人数の学校のほうが積極的にどんどん使っているようです。僕が勤務している大規模校でも、どんどん使っていきたいのですが・・・。学校のネット環境は今後も改善が予定されています。環境整備を急いで、1人1台端末を有効に使えるようにしていきたいです!▼Edumallで、デジタル教科書を利用する学校は、時間帯でお試し利用が可能! (2021/04/28の日記)▼GIGAスクール1人1台端末の効果的な活用 (2021/04/11の日記)▼Teamsマニュアルと「つくば市先進的ICT教育」サイト(1人1台端末の授業動画も) (2021/01/16の日記)▼『やってみよう!小学校はじめてのオンライン授業』 (2020/11/24の日記)▼「スクラッチジュニア」でかんたんプログラミング! (2020/11/02の日記)

2021.05.01

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆

- (2025-11-16 21:36:26)

-

-

-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…

- 大宮科学技術高校

- (2025-10-20 13:16:42)

-

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-