ともかく、内容の深さ、正確性を旨として投稿に努めますので、よろしくお願いいたします。

空気作用管の模型化経過:

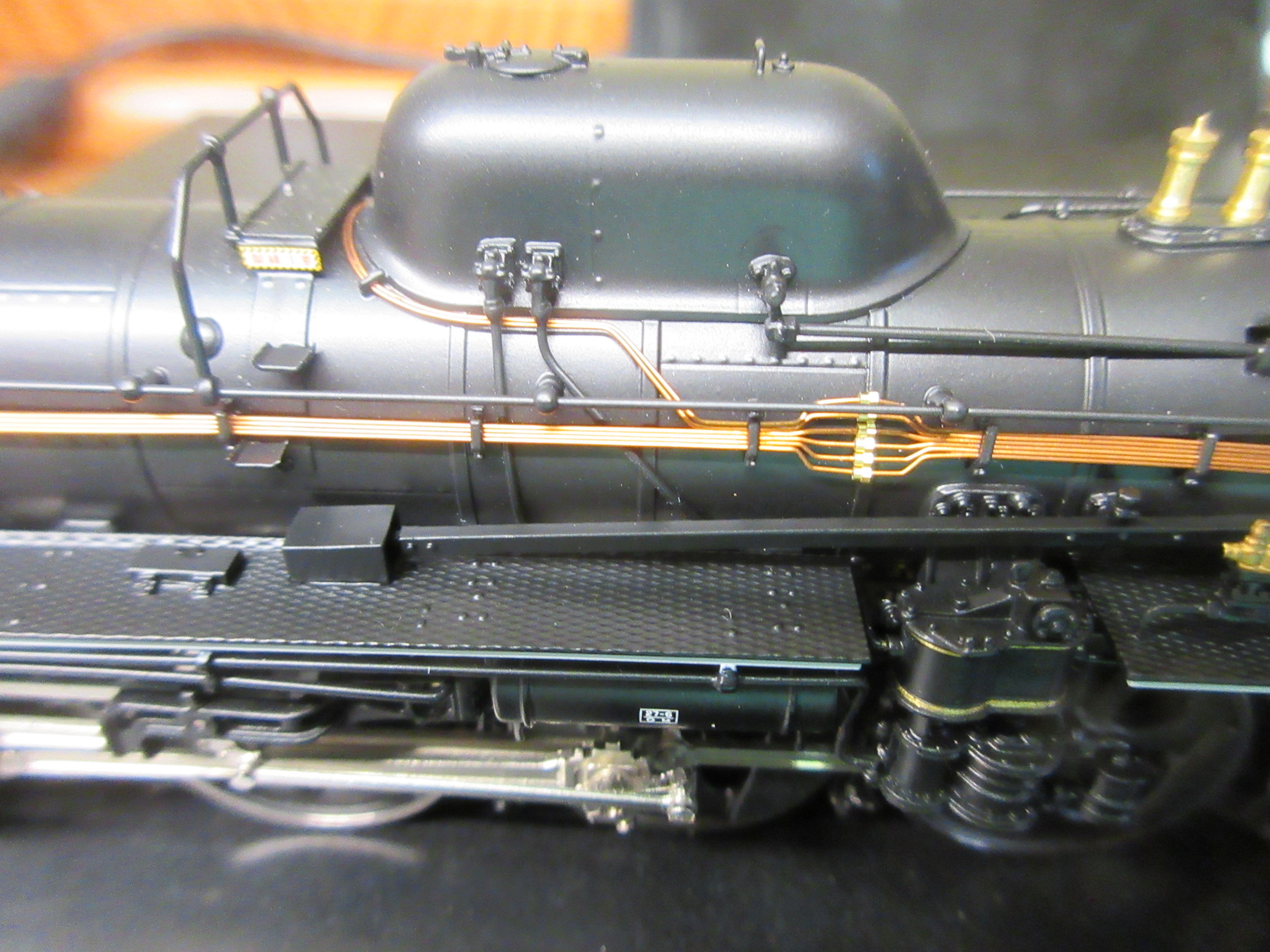

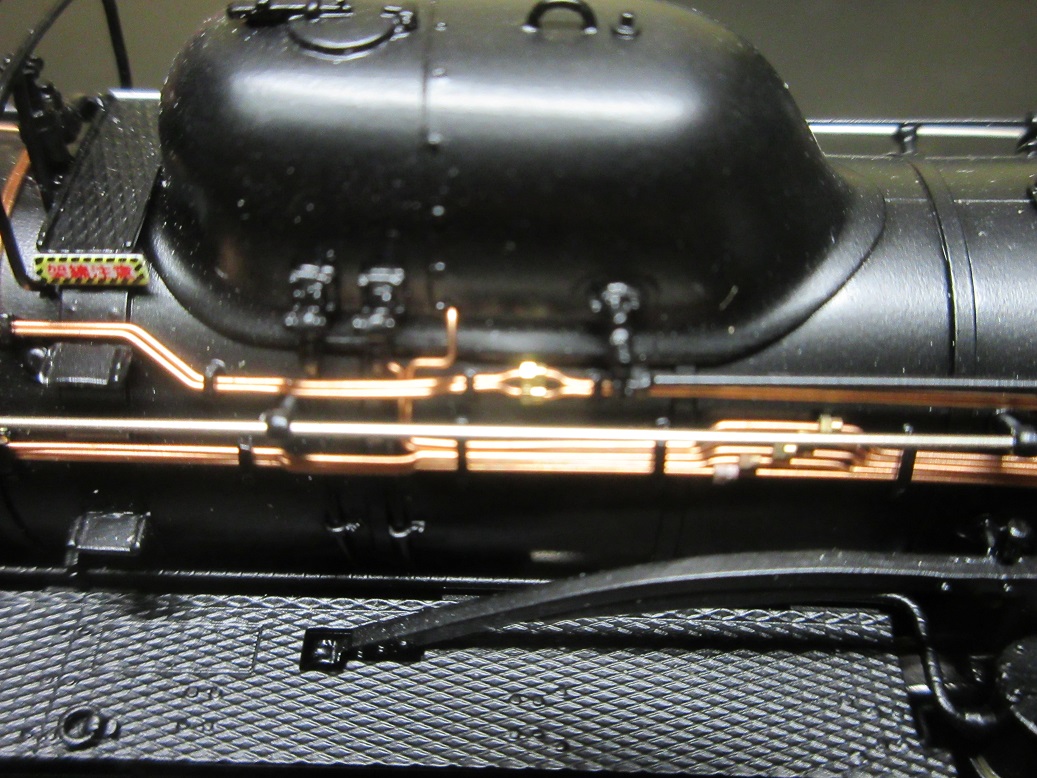

空気作用管は蒸気機関車の落成時から装着されていたのではなく、戦後に各機関区の改造で取り付けられており、集煙装置や重油タンク、増炭枠と同じで仕様が統一されているわけではありません。また、空気作用管は実物が直径2cm前後なのでHOでは0.25-0.35mm程度の繊細な配線になり、しかも途中の継手六角ユニオンやドームの砂撒管元栓との接続を再現しなければならないので、 高級モデルの完成品でも昔は付いていないのが一般的 でした。ただ、モデルの精密化が進む最近の傾向として、黒色のボディの中でひときわ目立つ存在として欠かせないパーツになりつつあります。

そこで、30-50年ほど前のビンテージSL群のレストアでもディーテルアップの一環で取付けています。

結論的にはエコーモデルの組み立て済キットを塗装後の状態に取り付けるのがベストと思います が、そこに至るまでの紆余曲折にも触れますので参考にしてください。

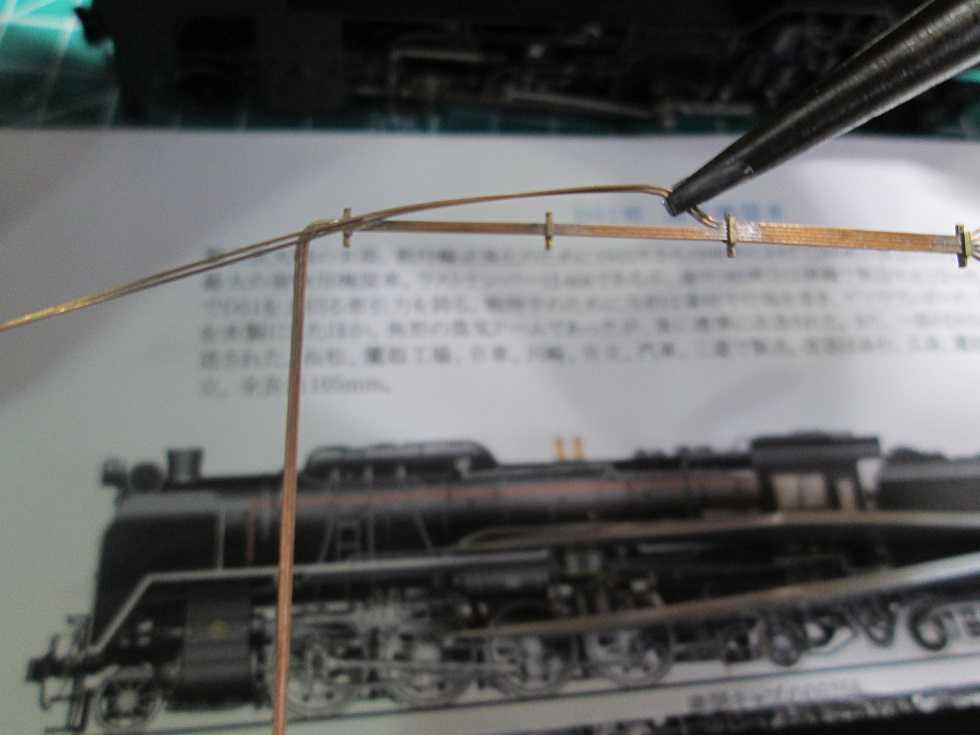

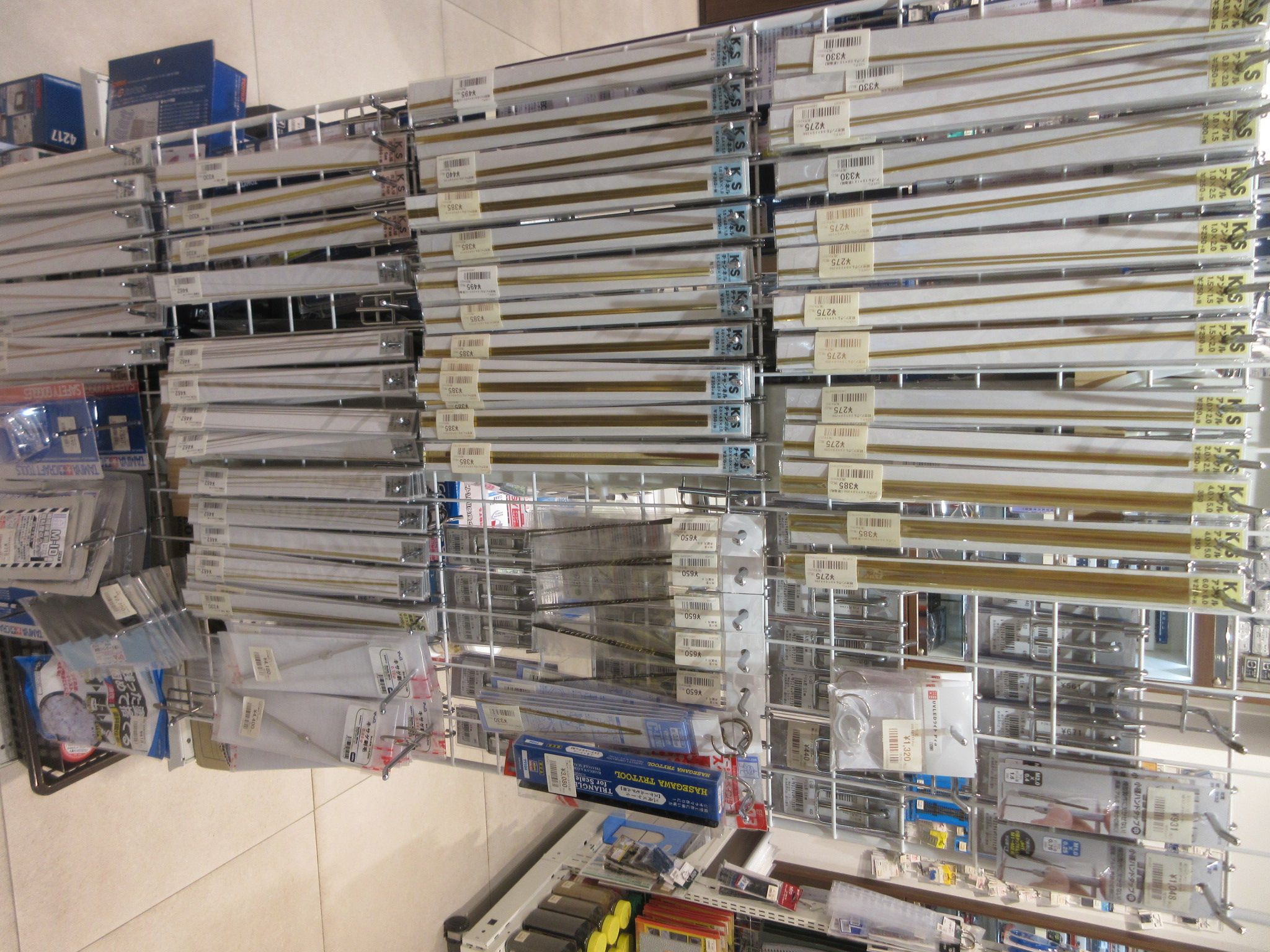

作用管に使う銅線ないし燐青銅(リンセイドウ)線の直径は0.25-0.35mm程度がスケール的に適当 で、時々目立たせようと0.8-0.9mmくらいの銅線で自作されている方を見かけますが、完全なオーバースケールで、全体のバランスを崩してしまいます。それでなくても実機の空気作用管はくすんだ茶色なので、綺麗な銅色にすること自体がオーバーデコレーションになっていることを忘れないようにしたいです。

空気作用管の実機観察:

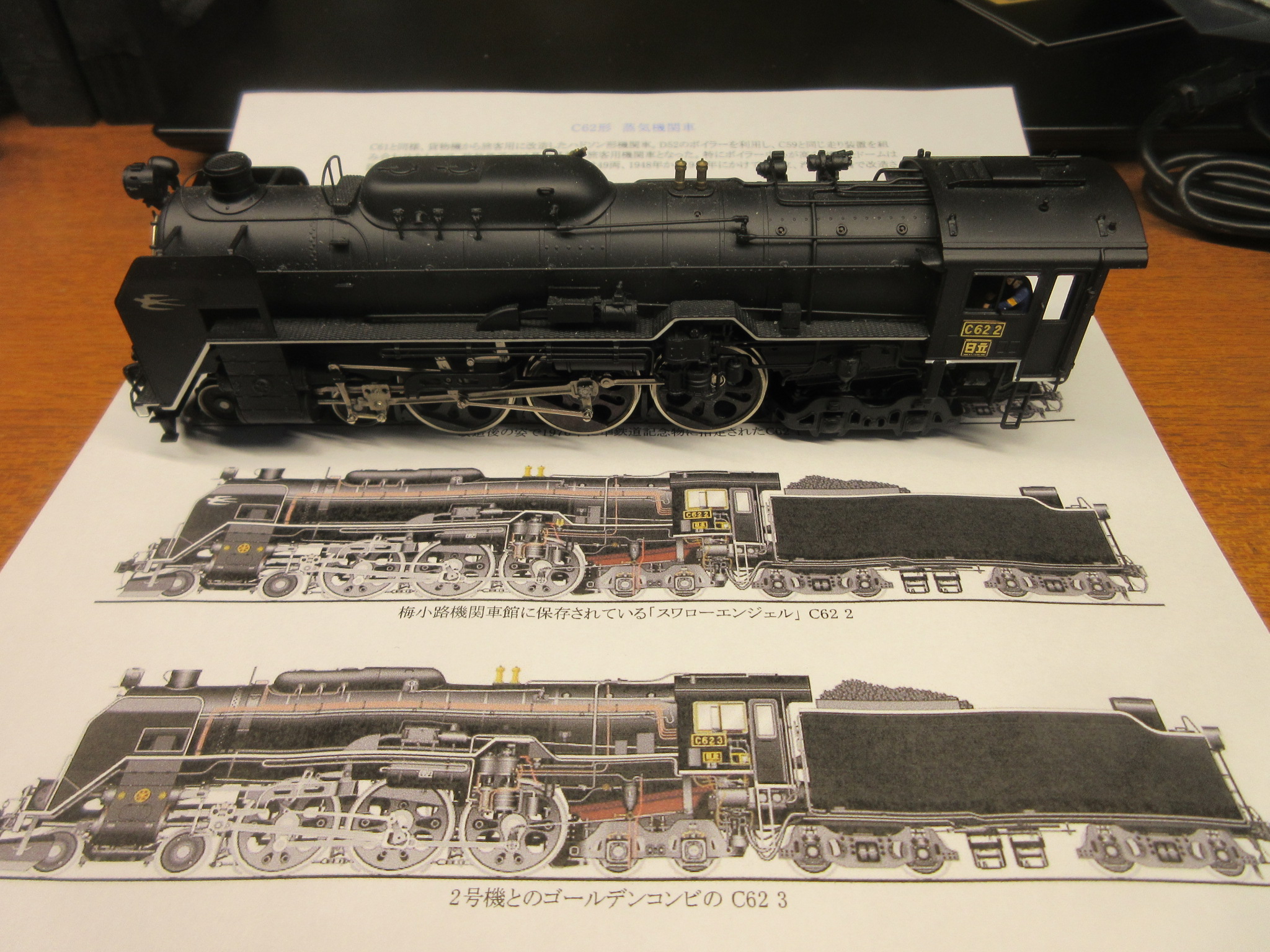

まず、代表例として人気カマのC622で観察してみましょう。

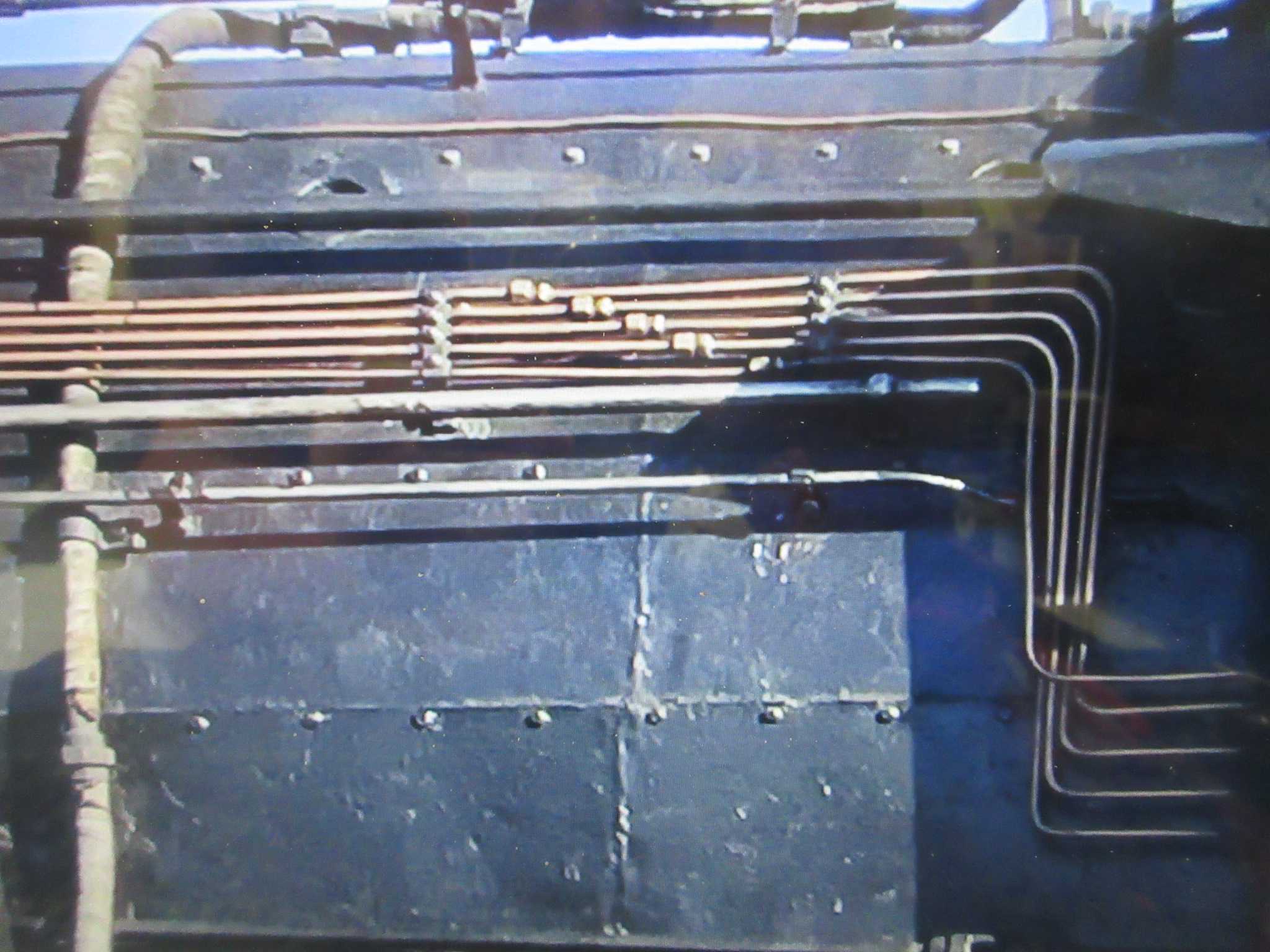

梅小路機関区保存機と急行ニセコ現役時代の写真を比較で添付しますが、空気管は実際にははるかに地味な存在で、しかも両者は大きく仕様が異なります。梅小路保存機では一番下に5本目の空気作用管が増設されてキャブからの引き回しでは他の空気管を跨ぐ形で配置され、継手の位置も違ってニセコ時代の六角ユニオンそのものが廃止されていることが分かります。

C622の梅小路機関区保存機: 空気作用管は5本に追加され、継手の六角ユニオンは廃止されています。

この改造は1971年のさよなら三重連ラストランの直前、1970年12月の苗穂工場全検入場時に保存整備のために施されたようです。

C622の急行ニセコ現役時代:

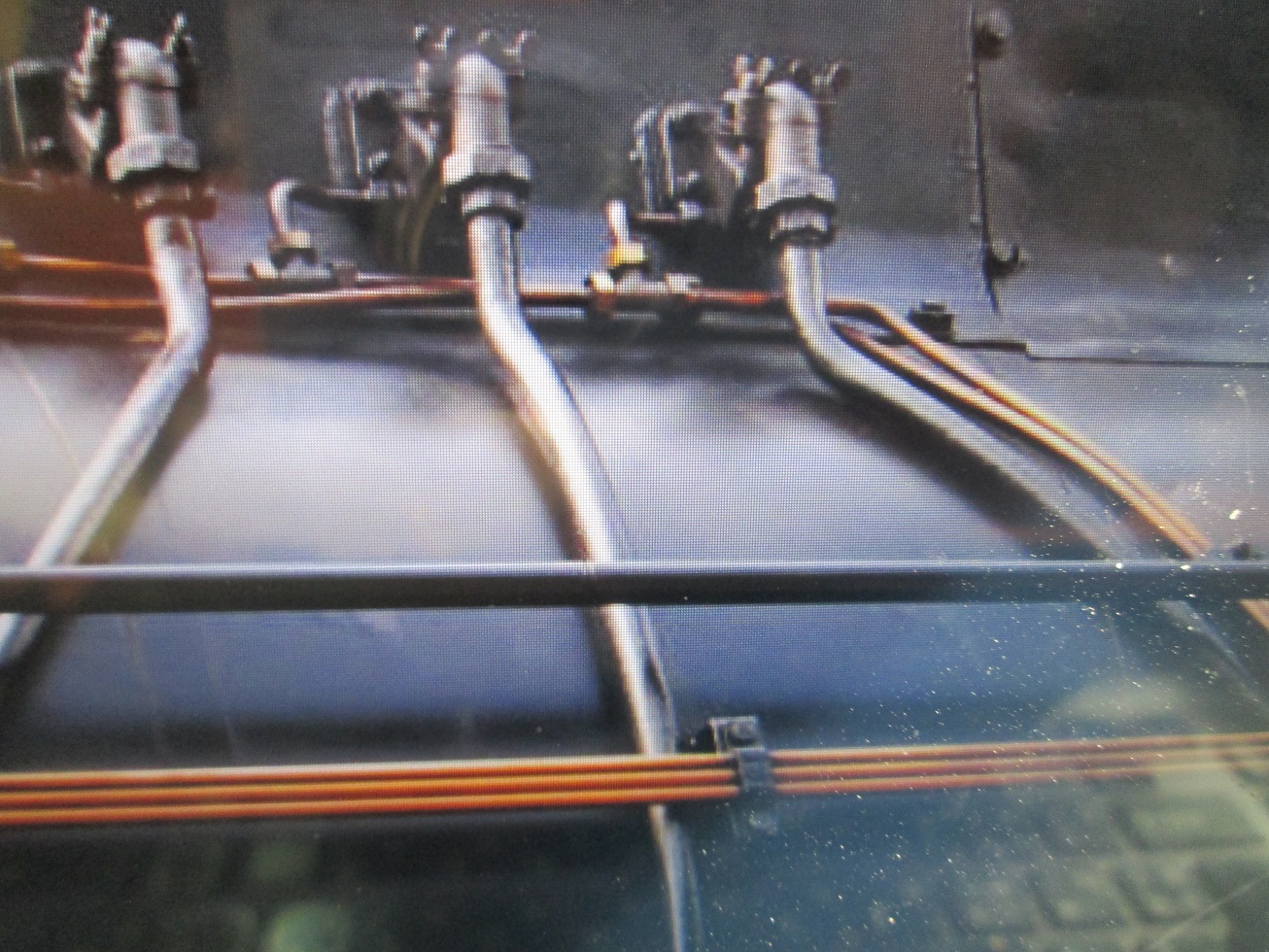

次に 梅小路保存機実機 の空気作用管と砂撒管元栓との接合状況ディーテルを確認します

C62は空気作用管が先頭方向から回り込んでいるので、他機とは配管が異なります。

C622の空気作用管は1970年12月の苗穂工場全検入場時に先頭方向に延長されています。

余談ですが、ボイラの先頭横部分にあるプレートは模型化では省略されることが多いですが、1957年に鷹取工場でD52時代からの旧缶から新缶に交換された時の銘板です。

また、煙突の回転式火の粉止めと給油管も1980年代ころに鷹取工場か苗穂工場で撤去されたようで、すっきりしています。ただ、梅小路保存機はいつの時代のC622を復元しようとしているのか、疑問に感じることもあります。

一番下に追加された空気作用管の取り回しが確認できます。

正規側の空気作用管と砂蒔管元栓との接合部分のクローズアップです。空気作用管はJ形で滑らかに立ち上がって元栓と接合されています。

非正規側の接合部分のクローズアップです。

次に C6120を見ます 。

C62以外の通常蒸機の配管パターンであり、空気管は後方からドームを回り込んでいるので、砂蒔管元栓にも後方から接続されています。しかも、よく見ると空気作用管の曲げ方がI形、「形、?形と微妙に異なることも興味深いです。いずれにせよ、先出C622のようにJ形にはなっていません。

C571 山口号 の非正規側です。

C62以外の通常機のパターンであり、空気管はドームの前を通って前方から砂蒔管元栓に接続されています。

D51498 の正規側です。

正規側にも関わらず、空気管は砂蒔管の下をくぐってから回り込むように先頭方向から砂蒔管元栓に接続されている変則的なパターンです。

空気作用管の自作挑戦:

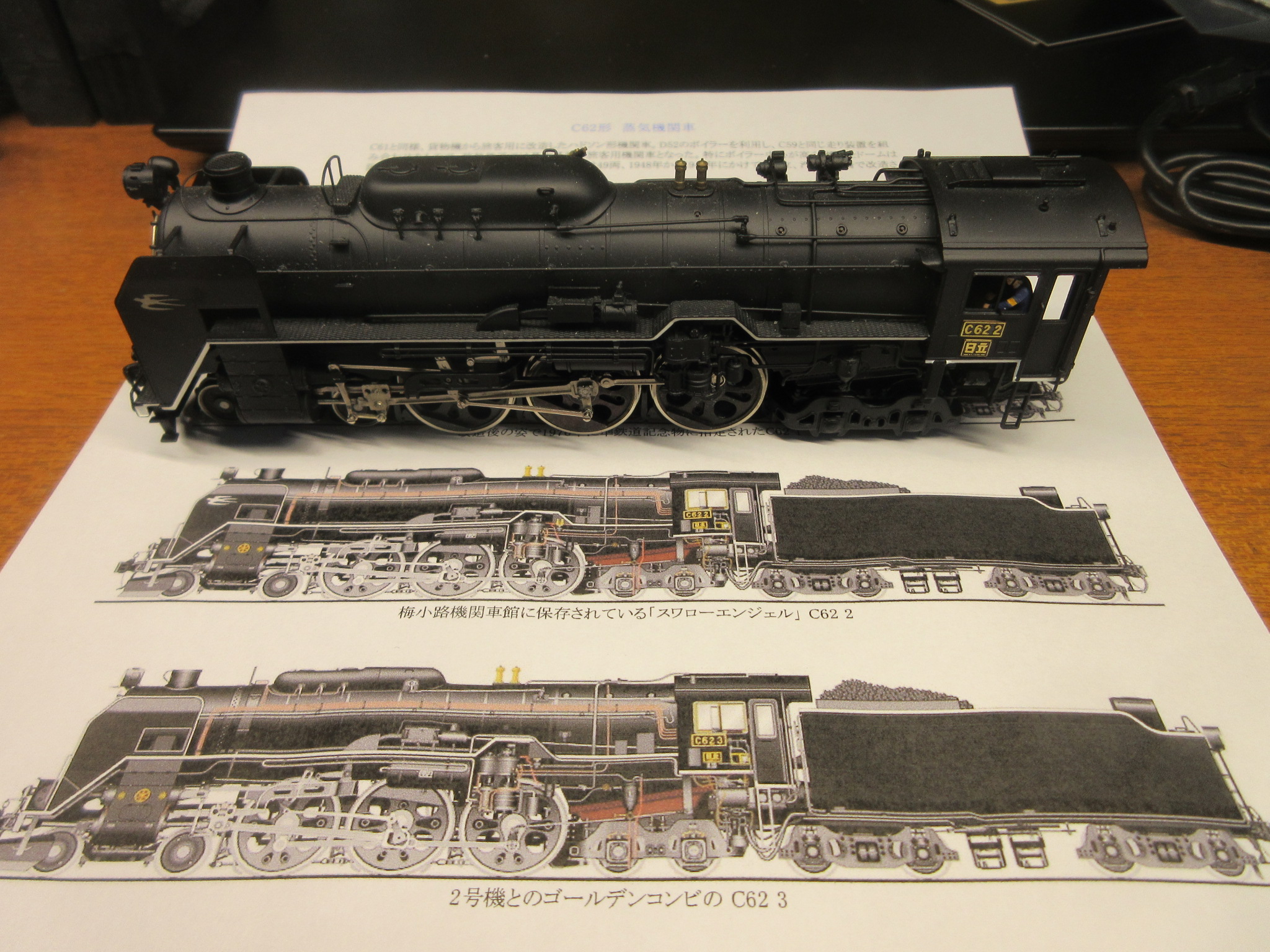

私は 鈴木信雄様のイラスト(サイトあり→ 遠い汽笛 (kitekinet.jp) ) でまず全体像を捉えて細部を当時写真で確認するようにしています。

空気管の取付けに私が最初に使ったのは「れーるぎゃらりー六甲」のご主人床次様の薦めに従って 0.35mmの銅線 でした。 銅線は燐青銅線に比べ柔らかくて加工しやすい利点がありますが、4-5本並行する空気管の直線部分では柔らかいので形をすっきり整えにくい難点があります。

空気管の取付方法としては塗装前の真鍮地肌の段階でキャブからの引き出し部分やランボード、砂撒管元栓との接合部分にドリルで穴を開けてハンダづけする訳ですが、六角形ユニオン部分や継手、ロスト製空気管台座の加工も含め、熱変形やハンダ外れで整形が非常に難しく、結局少し試しただけで早々と断念しました。

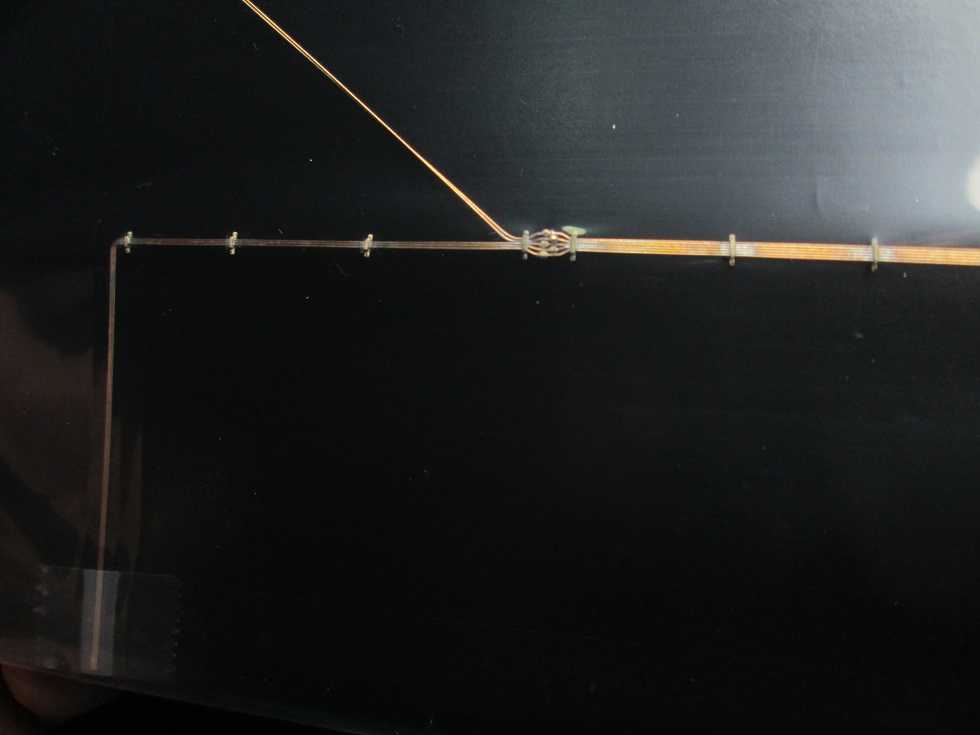

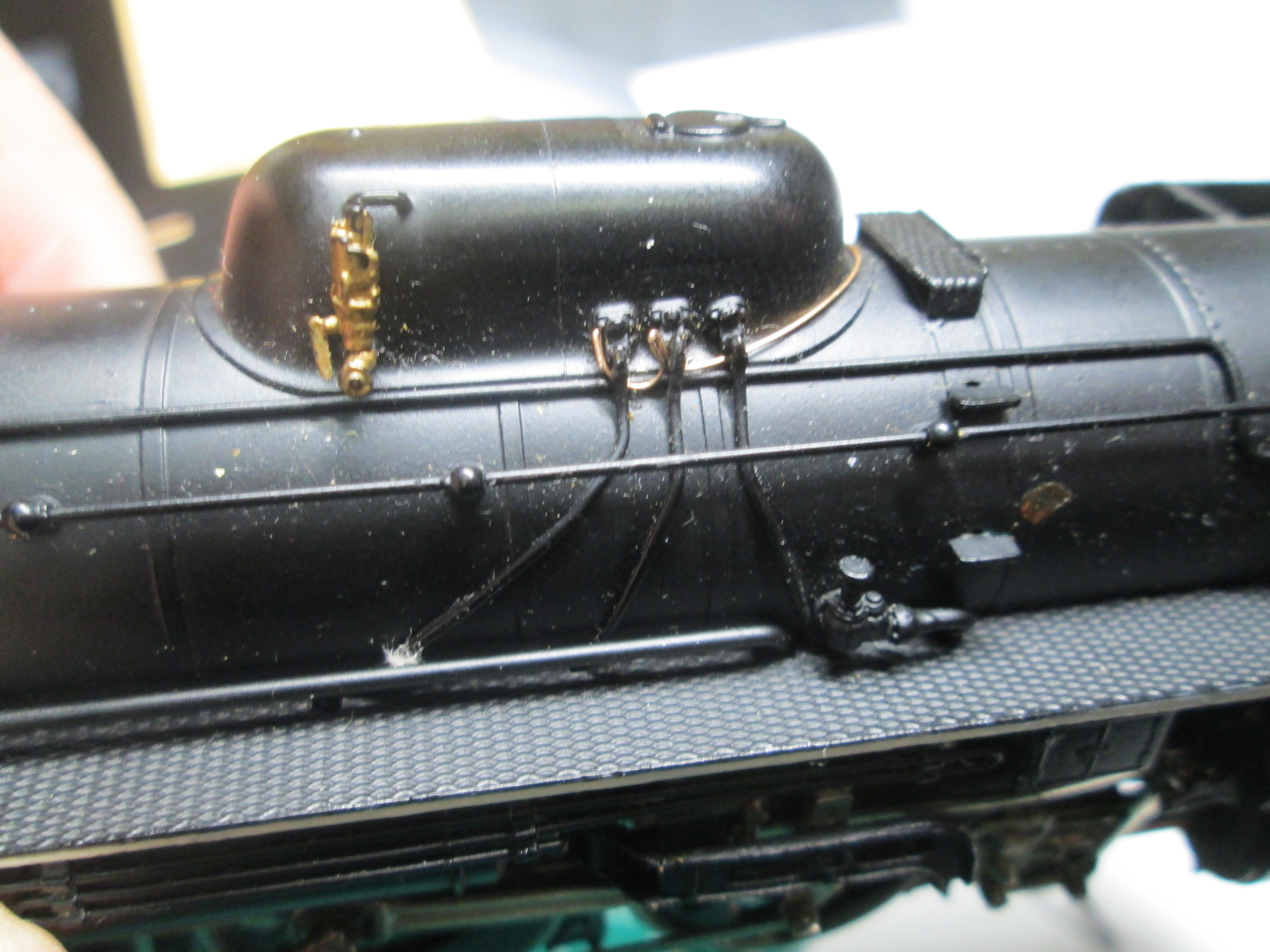

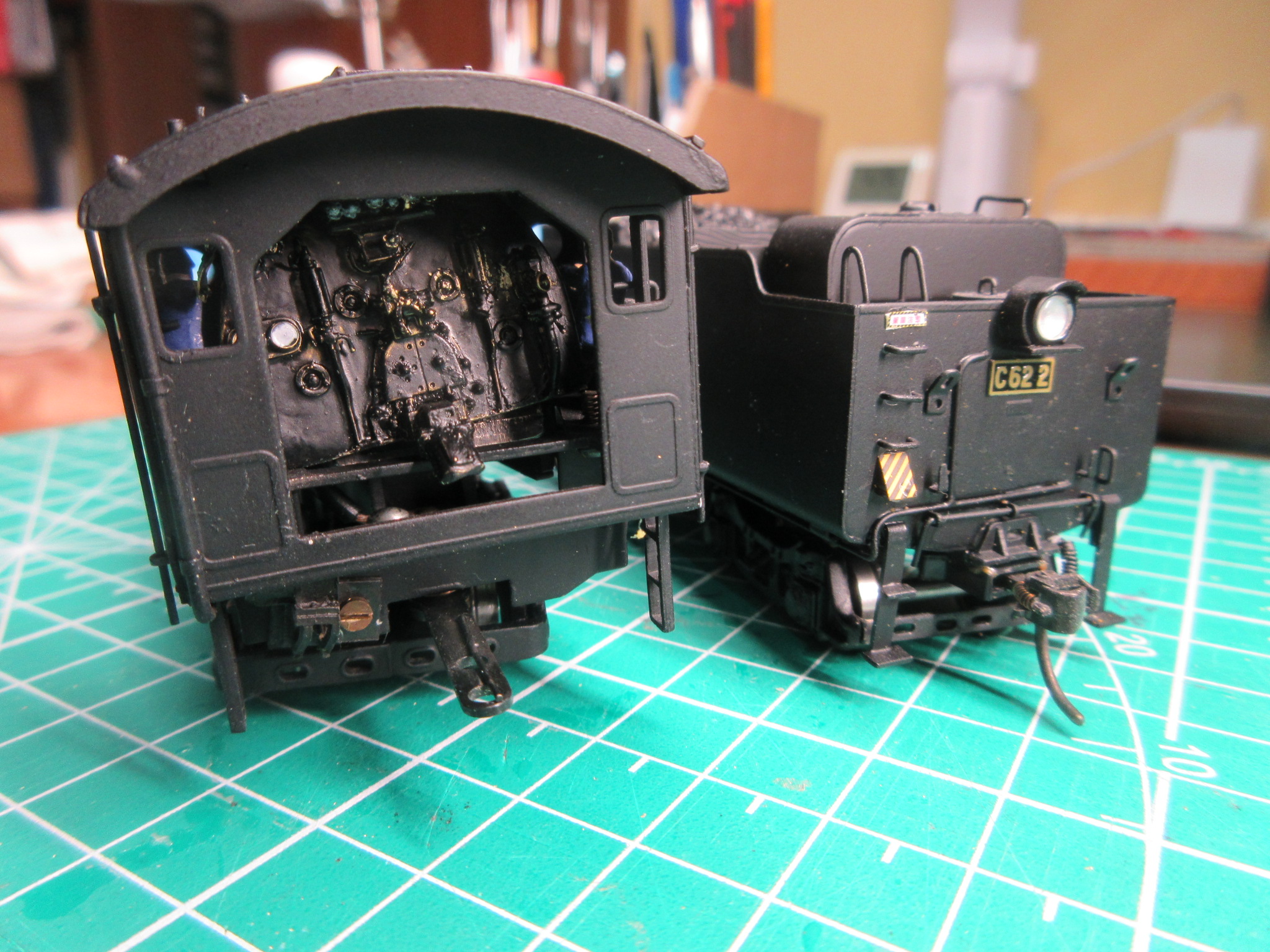

私のKTM D52の初めての習作です(冷汗・・)。

塗装済みの段階である程度ハンダで束ねて台座に固定した銅線をゴム系ボンドで貼付する方法を試しましたが、下記写真のようにすっきりした直線にならず、工作の難しい継手や六角形ユニオン部分は形が整わないので結局取り外して再現を省略する結果になりました。

10年ほど前の初めての空気作用管自作品とは言え、今見るとお恥ずかしい限りで、もっとうまく作れないかと悶々としていたところ、見つけたのが 「エコーモデルの組み立て済空気作用管」 だったわけです。

このKTM D52の習作空気管は結局全部除去してエコーモデルで作り直し ました。( 後出事例③参照 )

失敗原因を振り返りますと、そもそもハンダ付けが未熟であったにも関わらず、ボイラーに真鍮線を取り付けながら空気作用管の形を整えようとしたことです。力が入らず引っ張ったり、曲げたりしにくく、空気作用管同士のハンダ付けもままなりませんでした。焼きなましなどの加工技術に長けたベテランマニアなら朝飯前でしょうが。

私のようにハンダ加工技術に自信のない方が敢えて自作される場合には、エコーモデルのキットのように予め形を整えて組み上げてから、ボイラーに取り付けるのがよいと思います。

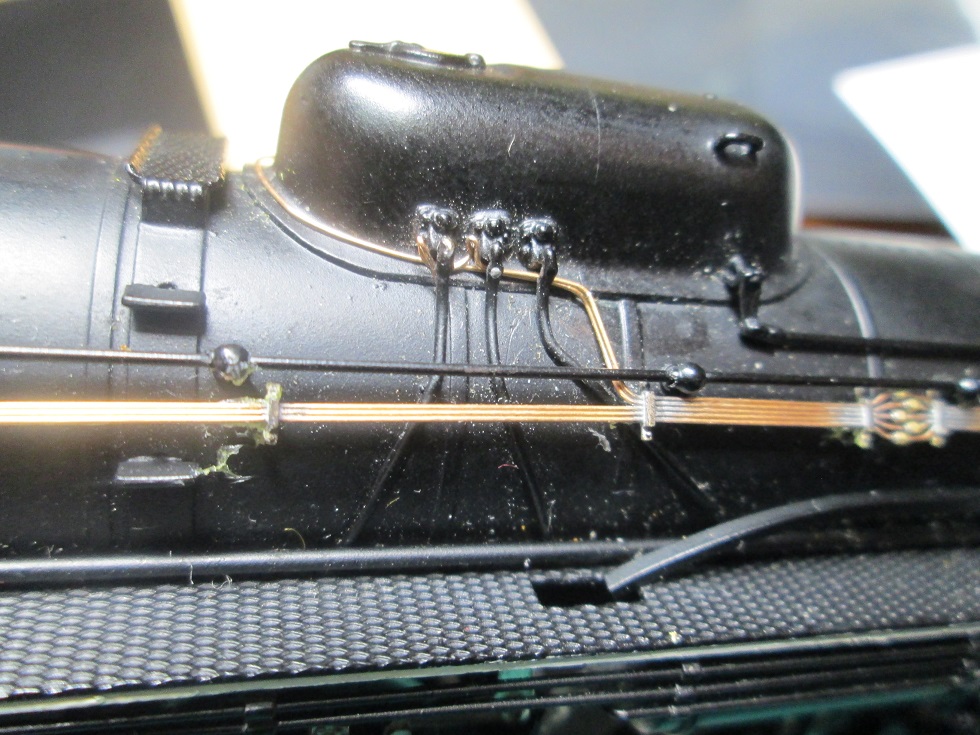

師匠スクラッチ製作例の研究:

次の写真は私の師匠と仰ぐ工房プロY様の珊瑚模型C59のディーテルアップ作品です。スクラッチで仕上げた空気作用管の見事さにただ感心します。継手ユニオンと砂撒管元栓と空気作用管の接合部分にご注目下さい。素人はここまでできません。ハンダが流れず、コテを押し付けているうちに隣のハンダが外れて・・(😢)。「指紋がなくなるまで頑張る」のだそうです!

別稿で師匠訪問記をアップしていますので、そちらもご覧下さい。

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202403220000/

今直ちにこれを真似て製作できるわけでもなく、ため息ばかりでした。

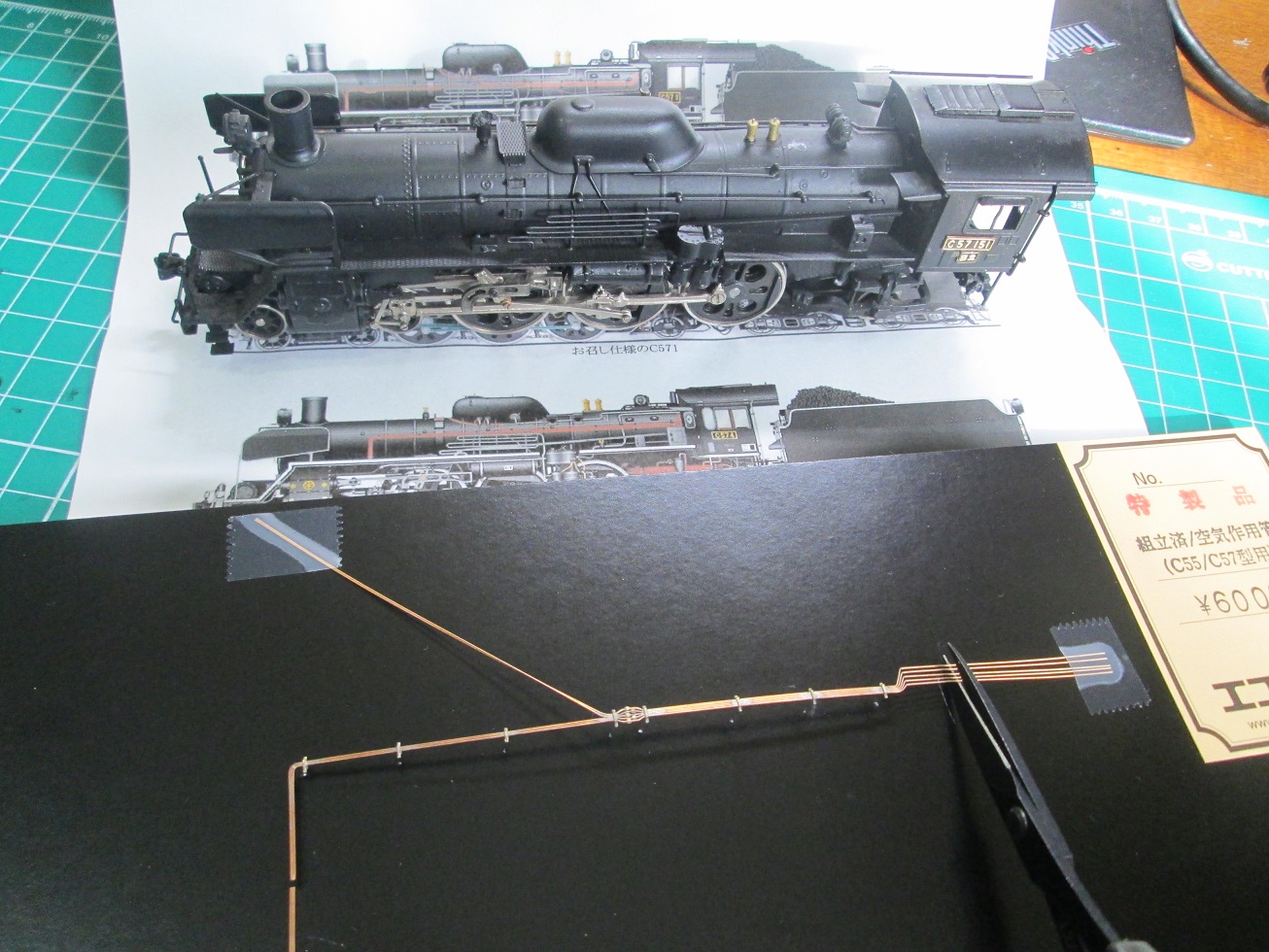

エコーモデルの「空気作用管 組立て済 キット」の活用:

このような紆余曲折の末に行きついたのが、エコーモデルの空気作用管組立て済キットでした。

エコーモデルのHPを見ると全部で31タイプあるようですが、実際に在庫リストに記載があるのは4-5タイプの場合が多いようですので、 在庫のある機種から付けて、欠品していれば電話で再生産をお願いして待つのが得策 です。

@7,000-8,000円もするのでビックリされる方も多いでしょうが、上記の苦労や失敗を考えるとぜひお薦めします。

余談になりますが、

欠品になっていたC623の件でエコーモデルに電話したところ、「最近空気作用管の注文が急増した」と喜んでおられました。私は「いいモノはいい」と申し上げるだけで、別に特定のショップや製品の提灯記事を書いて小遣い稼ぎするようなアフィリエイト広告ブローガーではありません。心ある代表の阿部敏幸様が経営されるショップが繁盛されることは非常に嬉しいことです。製造業者も見つけにくいような儲からない小物パーツを良心的価格で提供されているので、皆さまもぜひ応援、ご愛用いただければと思います。

対象機の空気作用管組立て済キットをエコーモデルから購入しましたら、 鈴木信雄様のイラスト(サイトあり→ 遠い汽笛 (kitekinet.jp) ) で正確な取付け位置を確認します。 特に空気作用管がどのようにボイラーの手すりを潜ったり、ボイラーバンドを跨いだりしているかを確かめましょう。

取付方法は解説書によれば、塗装前に穴を開けてハンダ付する方法が最良のように書かれていますが、私の経験では塗装済の状態でゴム系接着剤/セメダインホワイト/紫外線硬化型レジン(UV接着剤)で固定するのが作業の容易さと仕上がりの良さからベストと思います。 組立済みのハンダがバラバラに外れて失敗すれば、高価なだけにかなりへこんでしまいますしね。

ただ、車体塗装済の状態に空気管を接着する方法を採る場合でも、綺麗に付けようとするとそれなりのコツと慣れが必要 です。

まず、組立製品の台座周辺部分にハンダが毛細現象で流れており、少し変色が見られ、気になる状態であれば、取付前に銅色ラッカーで塗装しておきます。

空気管台座は半艶消黒ラッカーで塗装しますが、慣れている方は取付け後でも塗装できます。

以下、①ー⑥の取付け事例を 難度の低い順に 掲記します。

私も繰り返し作業するうちに段々慣れてきて、後になるほど作業はより面倒になりますが、仕上がりはよくなっています。

目標レベルと技量に応じて参考にしていただければ、有難いです。

①天賞堂C59への取付事例

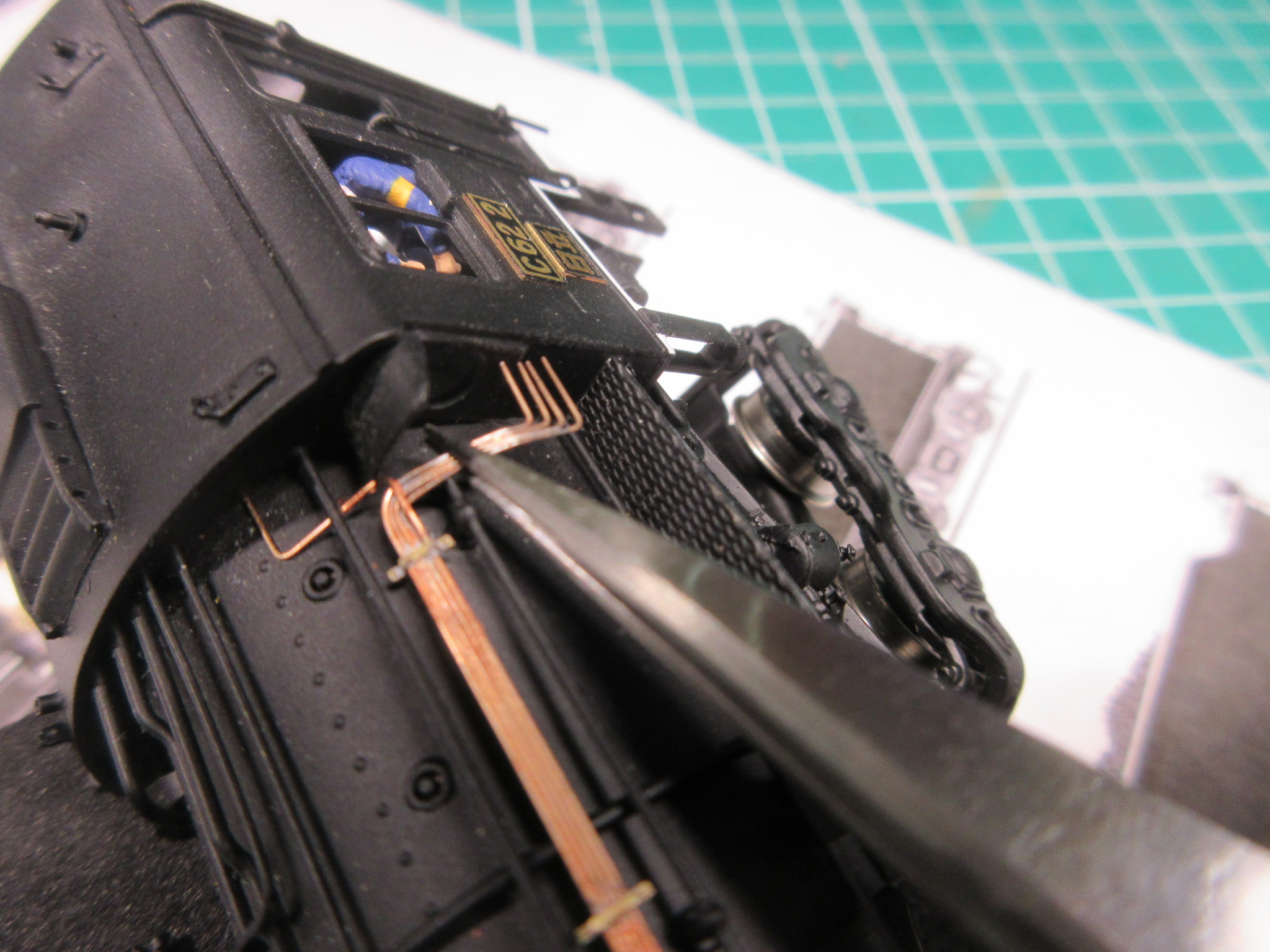

いよいよ、天賞堂C59への取付けです。まずキャブ側の引き出し部分に 仮置き して既存の他のパイピングを避けてうまく端が揃った状態で取り付けられるよう予め確認して、空気管の右端を切断します。

この段階では固定せず に外し、次に砂撒管元栓に向かう空気管をボイラーの曲線に合わせて曲げながら元栓部分の下側を通し、非正規側に向かう空気管はドームの前側の曲線に合わせて徐々に曲げます。

砂撒管元栓に向かう空気管(通常は2本)を通して曲げ加工する作業は、この写真のように 空気管を全て固定していない仮置きの状態で行います。これが最大のコツ です。 どこも固定してはいけません。

次に 砂撒管元栓部分の曲げ加工という最難の関門 があります。

2本の空気管は前進用と後退用です。ドームに砂撒管が3個あるタイプでは前進用空気管は正規側、非正規側とも前側2本の元栓に、後退用は正規側、非正規側とも一番後ろの1本の元栓に実機では接続されていますので、厳密に再現する場合は各元栓にL字型の短い銅線を付けて空気管と接続する加工が必要になります。うまく行けばそれがベストですが、よほどの加工技術がないと空気管の歪みや不揃いが目立つ格好になってしまうため、私は見た目の印象優先で1本の空気管を砂撒管の間でU字型に鋭いピンセットとラジオペンチで曲げてあたかも元栓と繋がっているように表現するにとどめました。

将来、余力があれば短いL字型空気管を銅線(または燐青銅線の切れ端)で別に作って取り付けたいと考えています。→ 後出事例④参照

作例では2本の空気作用管の 1本だけ をドームの前を通して非正規側に取り付けました。

後出の上級編のように2本をドーム側に回わそうようとすると、 並行してリン青銅線を曲げるのが難しい のです。

正規側の空気作用管は砂撒き管の元栓に添える方でU字型に曲げています。

この方法では空気作用管を砂蒔管元栓に引っ掛ける形で順次固定できるので、作業がとても楽 です。

なお、取付段階で はみ出たゴム系接着剤はあとで爪楊枝の先などで綺麗に除去できます 。

非正規側の空気作用管を砂撒き管に接続させた完成状態です。

空気作用管の取付けて試走中のC59です。向こうに見えるのは天賞堂のカンタムC62ニセコ重連ですが、空気作用管を比べてもそれほど遜色ありません。 一旦、付けてしまうと空気作用管ばかり注視するわけではないので、砂撒管につながっている雰囲気が出れば、これでも及第点と思います。

②天賞堂C59取付事例₋追加取付

上記①の取付後に、 さらにドーム前の空気作用管を 本来の2本に増やしました。

ドームの前に回り込む空気作用管が1本だけで、砂撒管の元栓左右3か所のうち、2か所にしか空気作用管が接続されていないのは、やはりブログで報告した以上、気になっていました。

さらに完全を目指します。

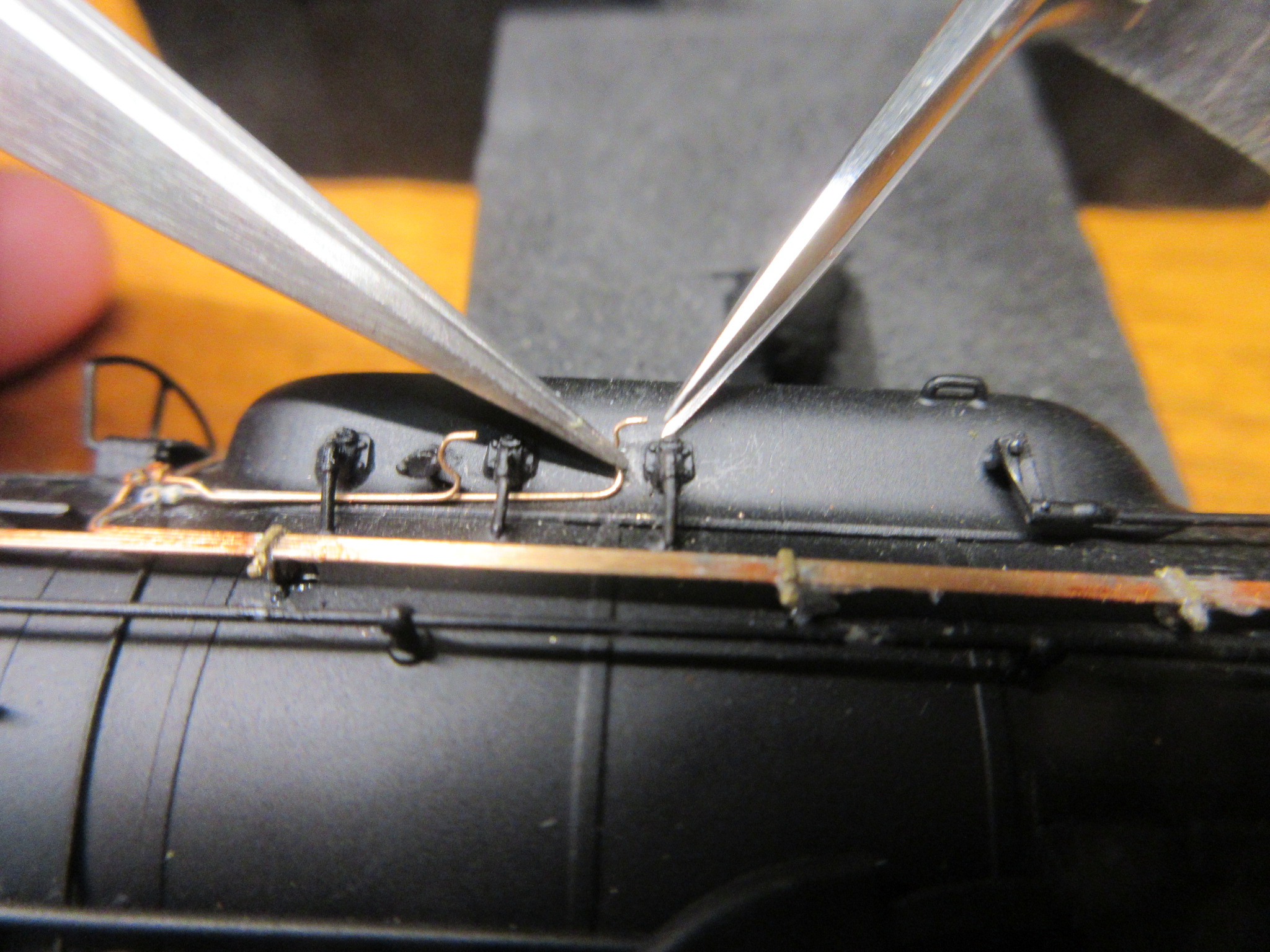

まず、非正規側の砂撒管元栓付近の空気作用管の形状を完全に整えます。

次に 追加する空気作用管の先をU字形に曲げたうえで 、非正規側の砂撒管の下を通します。

通した空気作用管をドームの前方を回り込むように曲げていきます。

空気作用管を正規側まで曲げたところで、ホワイトボンドで固定します。

ピンセットで押さえて、ボンドが乾くのを待ちます。撮影のため、右手のピンセットを一時的に離しましたが、ずっと2本で5分間くらい押さえていました(笑)。

乾いたら余分なボンドを爪楊枝の先で全て除去しますが、収縮して透明になるので、最初に付けた時に感じたよりも除去するボンドは少ないはずです。そして正規側に回しこんだ空気作用管の先を曲げて切断し、砂撒管の元栓に接続しているように形を整えます。

天賞堂C59の非正規側の完成状態です。

これで、左右3本の砂撒管元栓に2本の空気作用管が接続したようになりました。

この方法の最大のメリットは空気作用管が、ゴム系やホワイトボンドでボイラーに固定する前でも作業中に外れてしまうことがない点 です。換言すれば、 最後まで位置調整できる ということです。

ヤレヤレ😥、肩の荷が下りました。完成後の爽快感が病みつきになります。

特にマゾ系の方は・・。

ドーム前に2本の空気作用管を付けた天賞堂C59の雄姿です。

空気作用管を砂撒管元栓のところでU字形に曲げるだけの方法は確かに便法に違いありませんが、空気作用管を砂撒管に引っ掛けて位置を固定できるので、最後に要所をゴム系接着剤で留めるのも簡単 という作業上のメリットがあるので捨てがたいです。

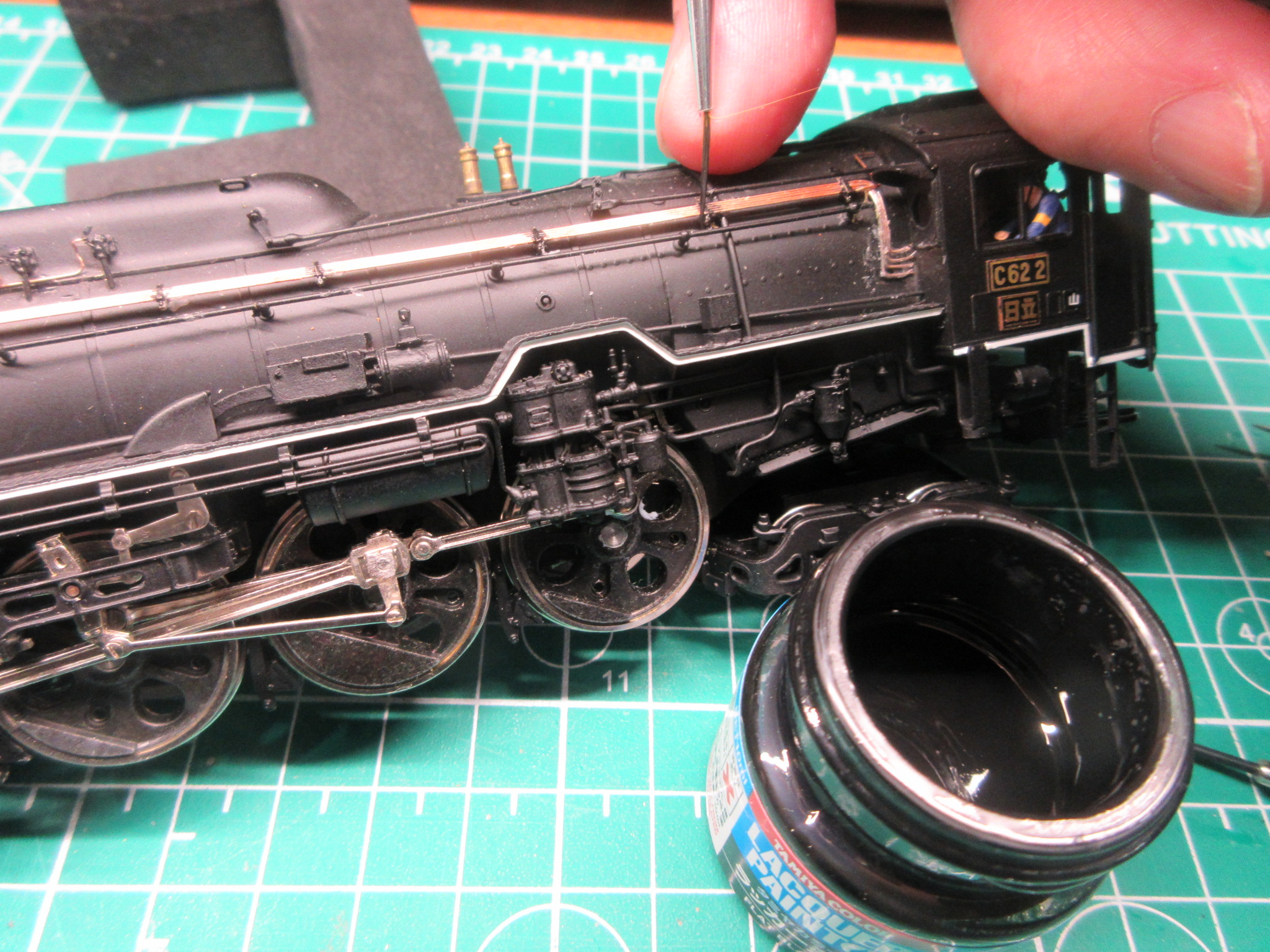

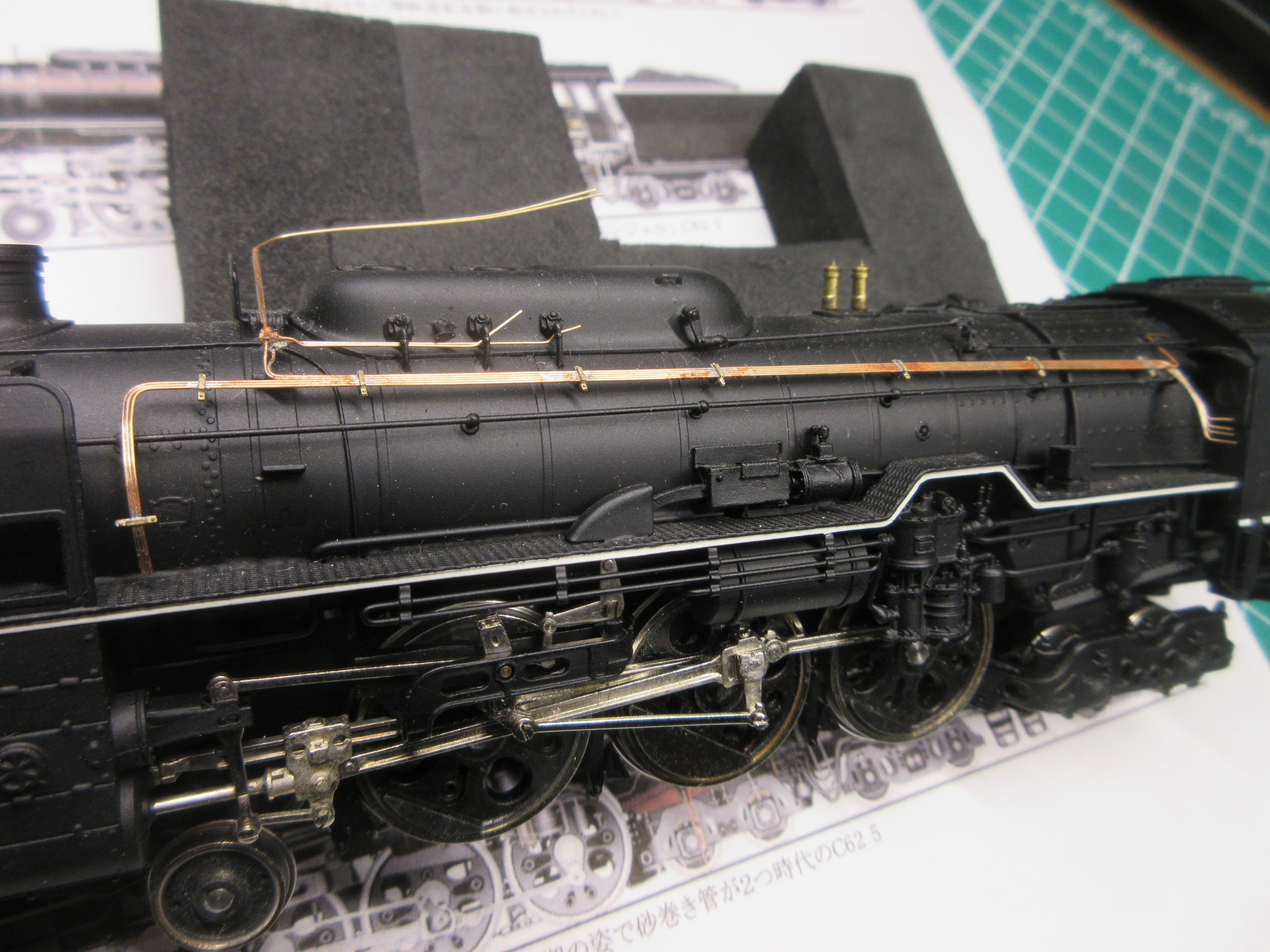

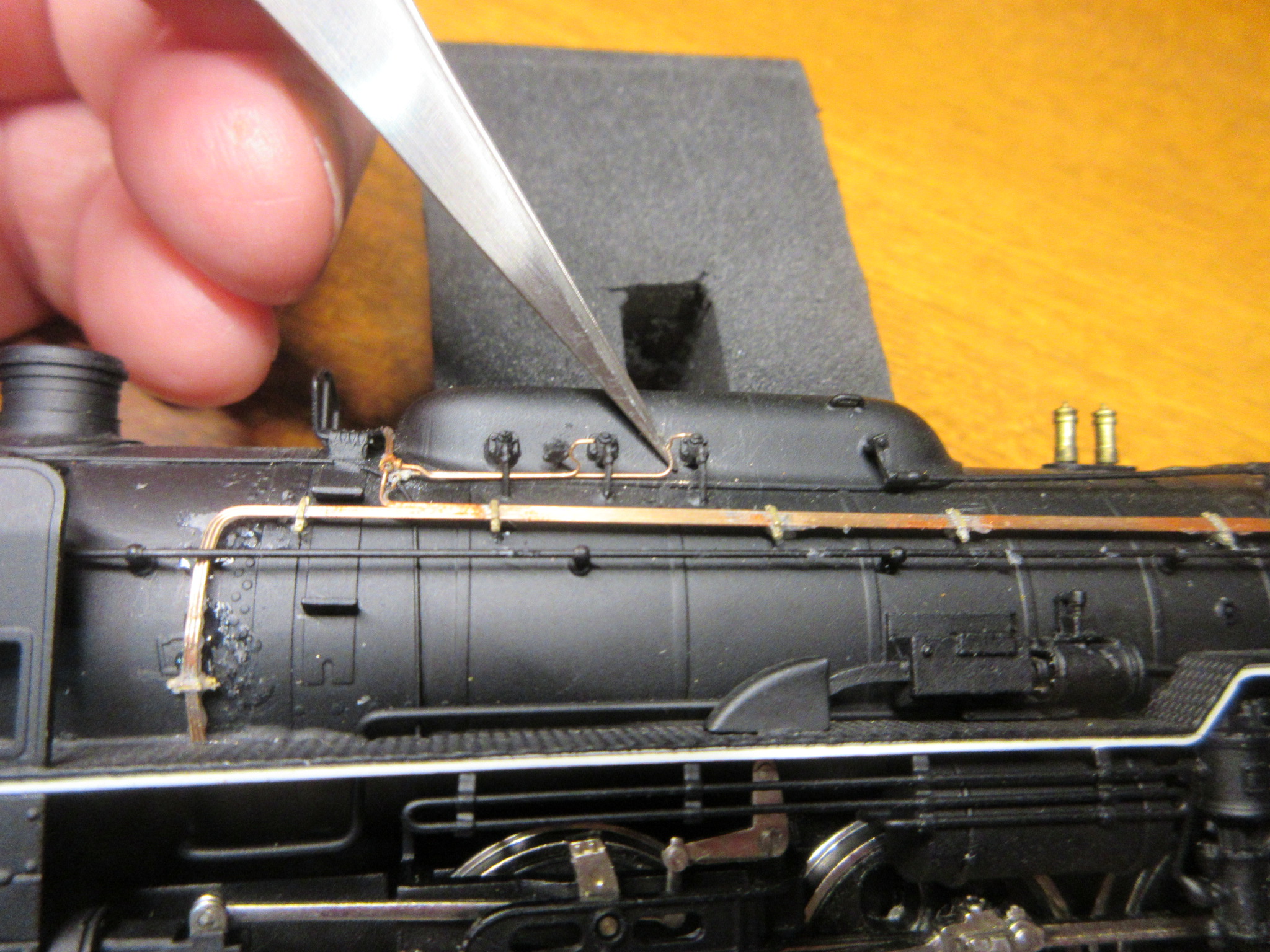

③KTM D52標準形への取付事例

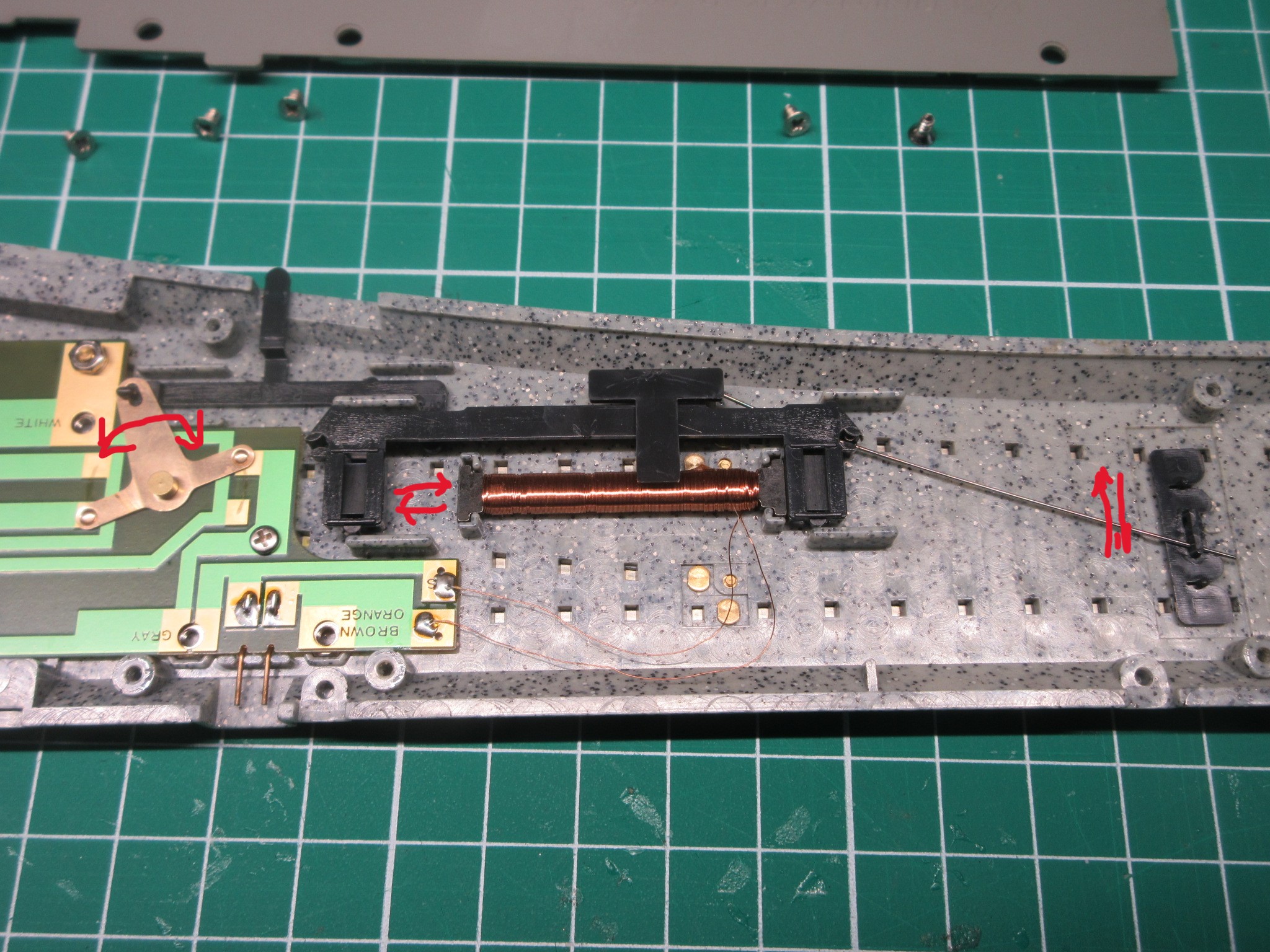

より完璧を目指し、次の作例 KTM D52では 最初から空気作用管2本を非正規側まで曲げて、砂撒管元栓での接続部分を後付け しました。

まず 元々付けていた前出の自作空気作用管は全て撤去しました 。

そして、心機一転、TAMIYAの半艶消スプレー「セミグロスブラック」で再塗装 しました。

いよいよ取付け作業開始!

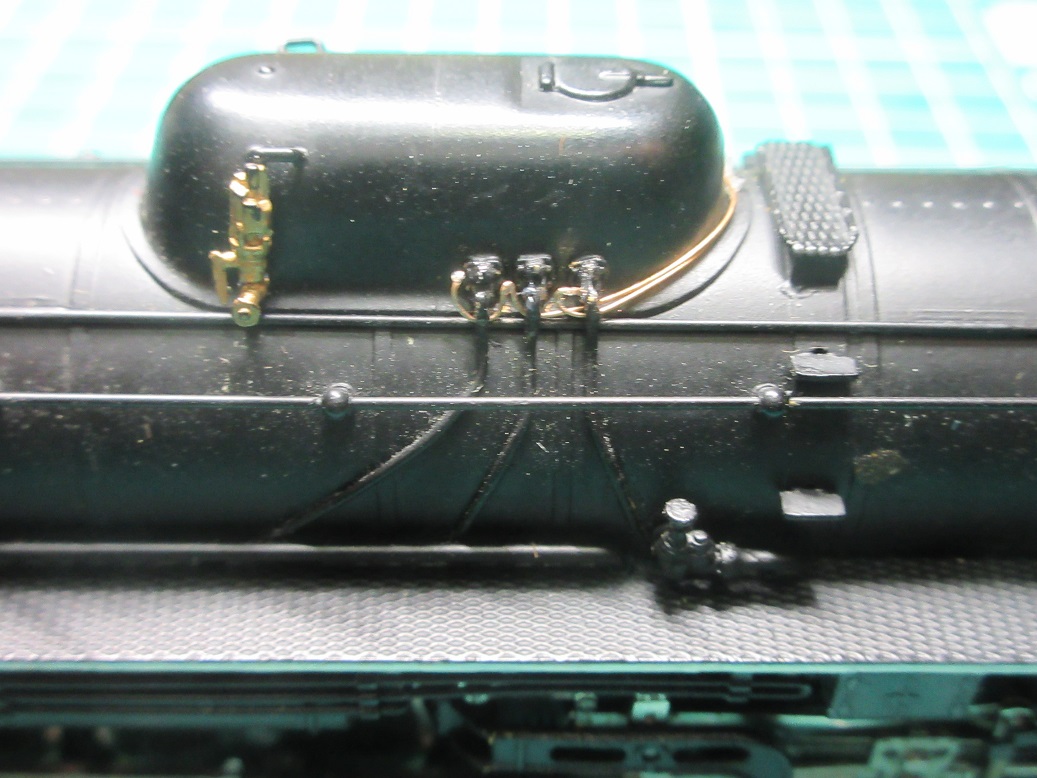

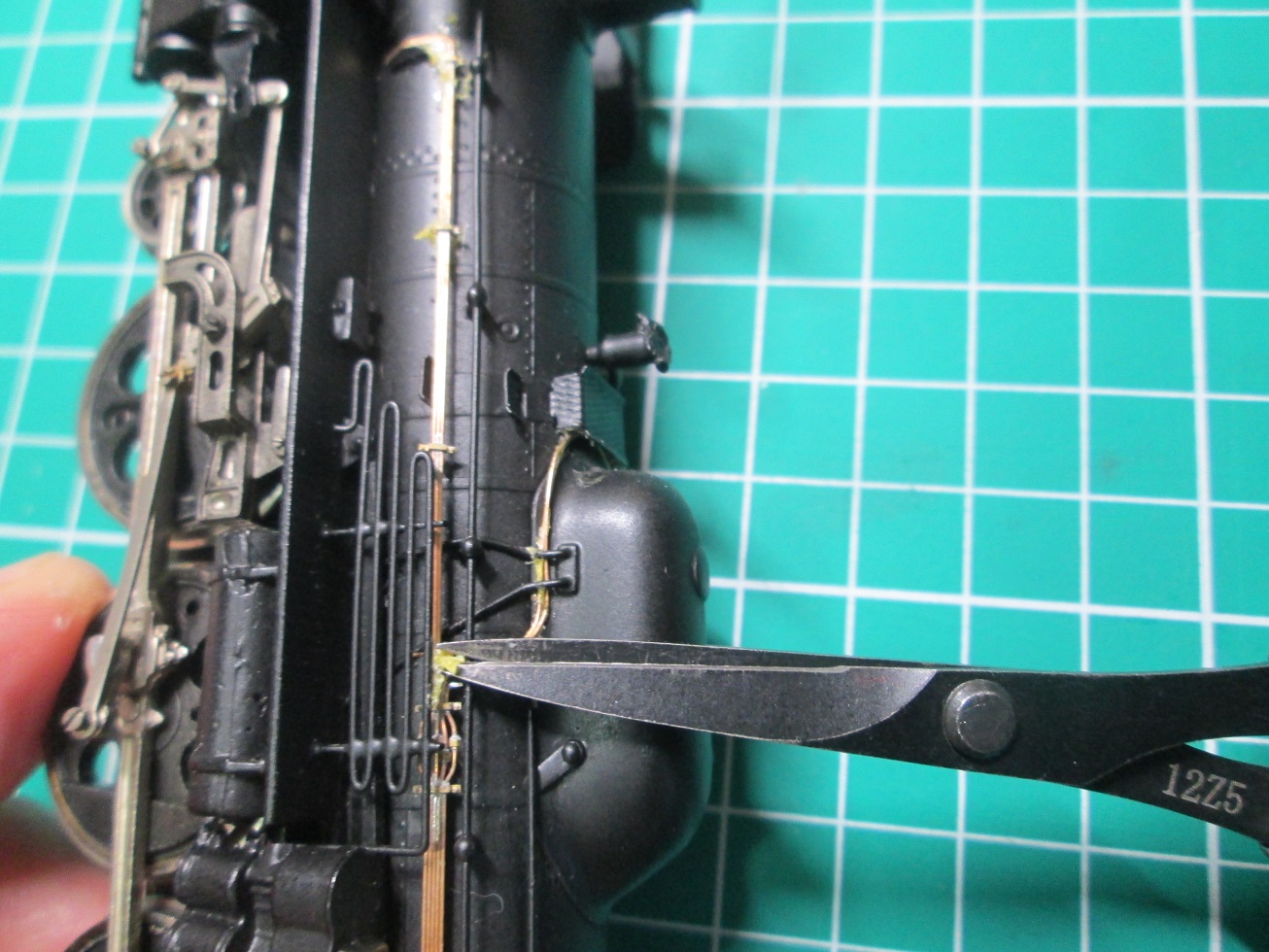

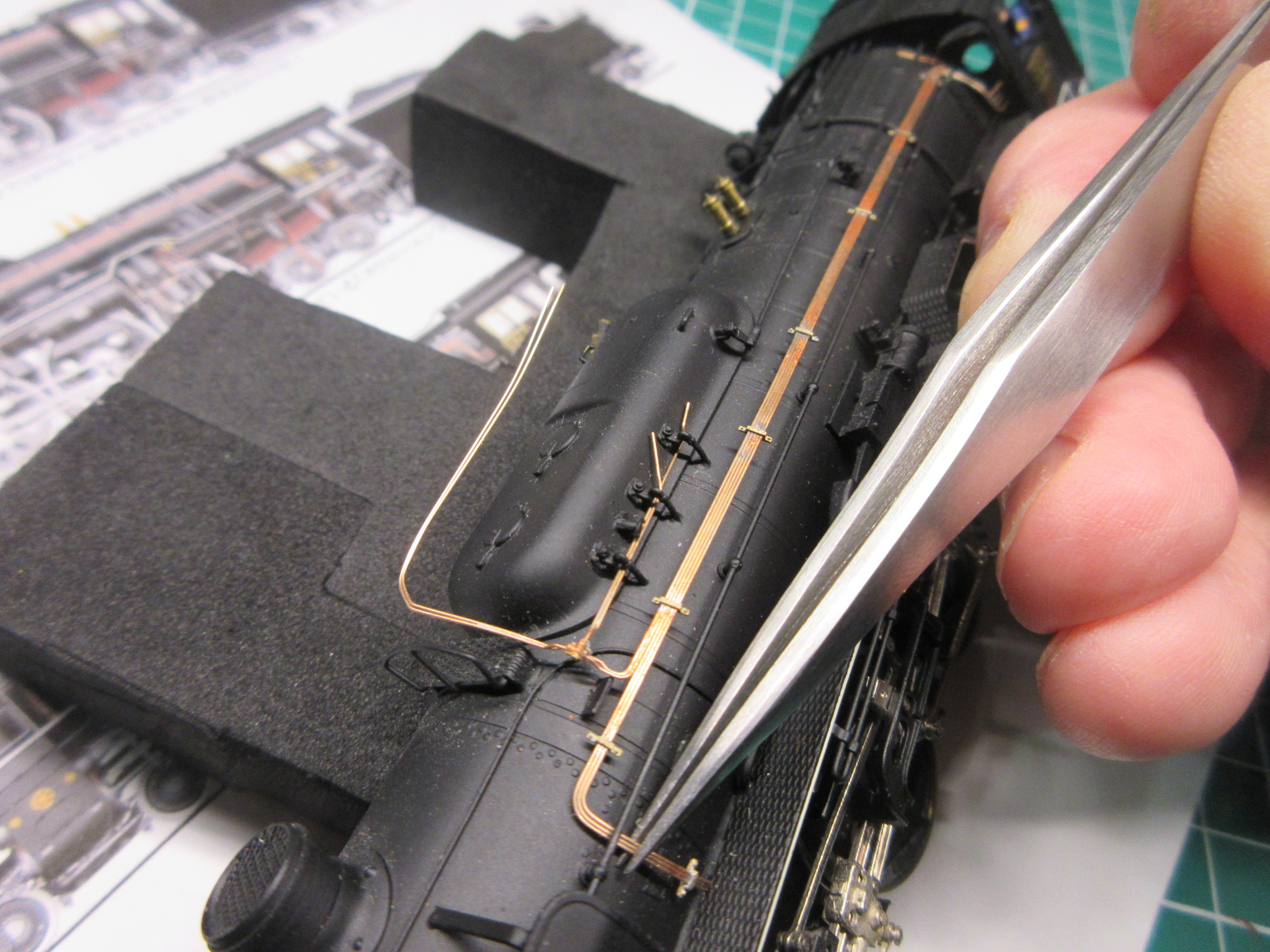

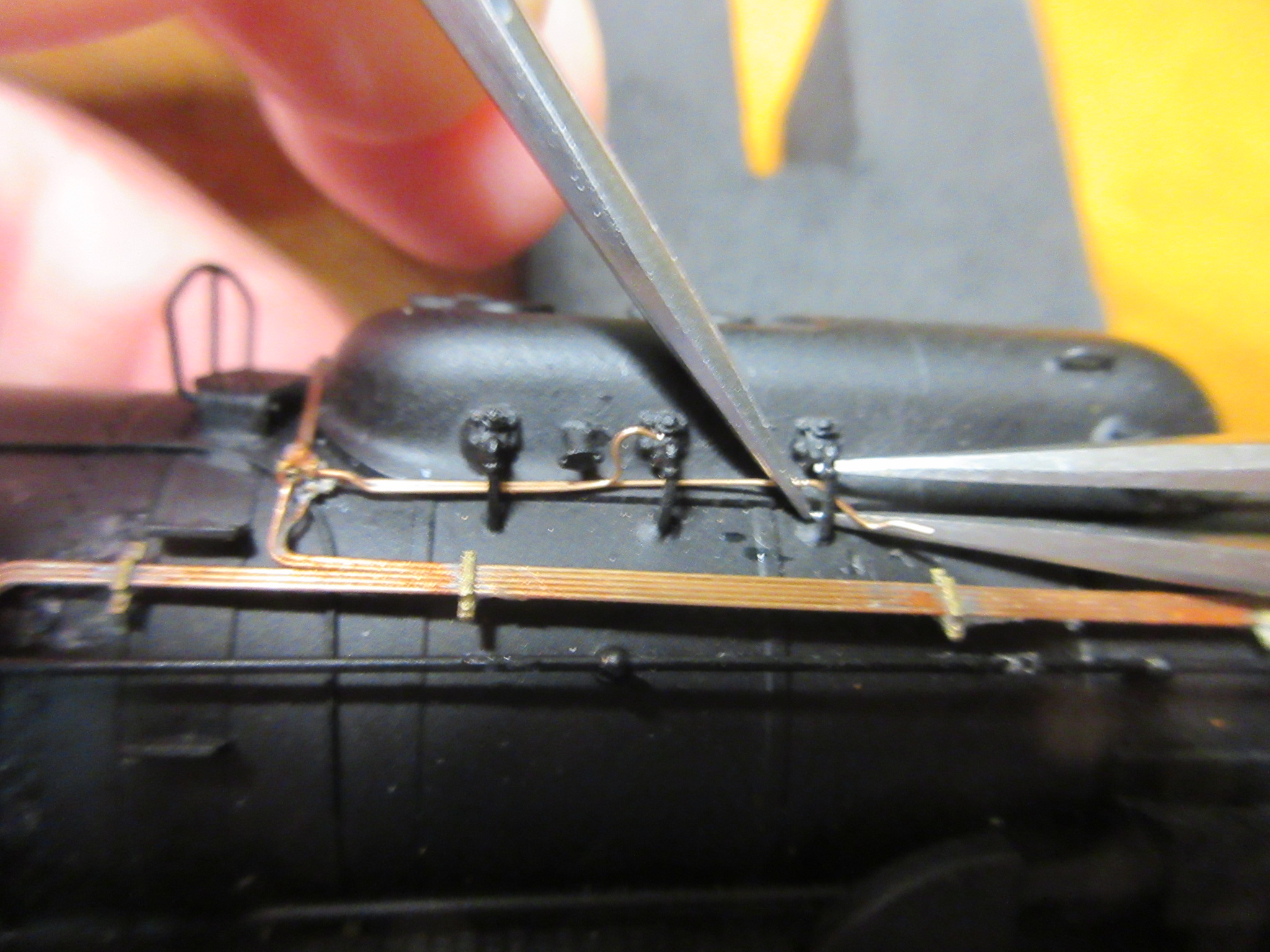

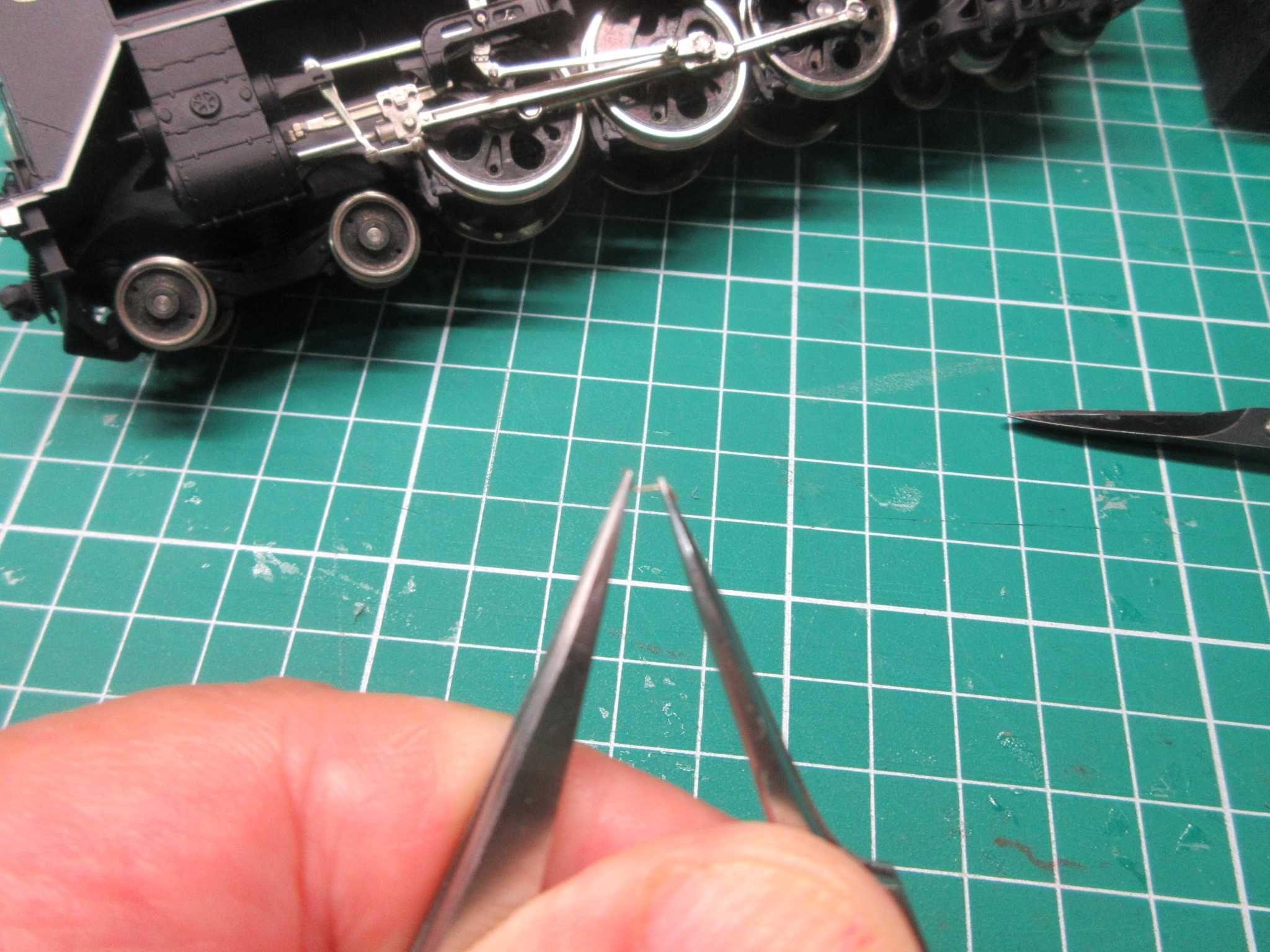

まず砂撒管元栓に繋ぐ2本の空気作用管を腰のあるピンセットでつまんで曲げます。

仮置き状態で位置決め し、空気作用管のキャブ引き出し側を切断、空気作用管を砂撒管、手すりなどの下に通します。

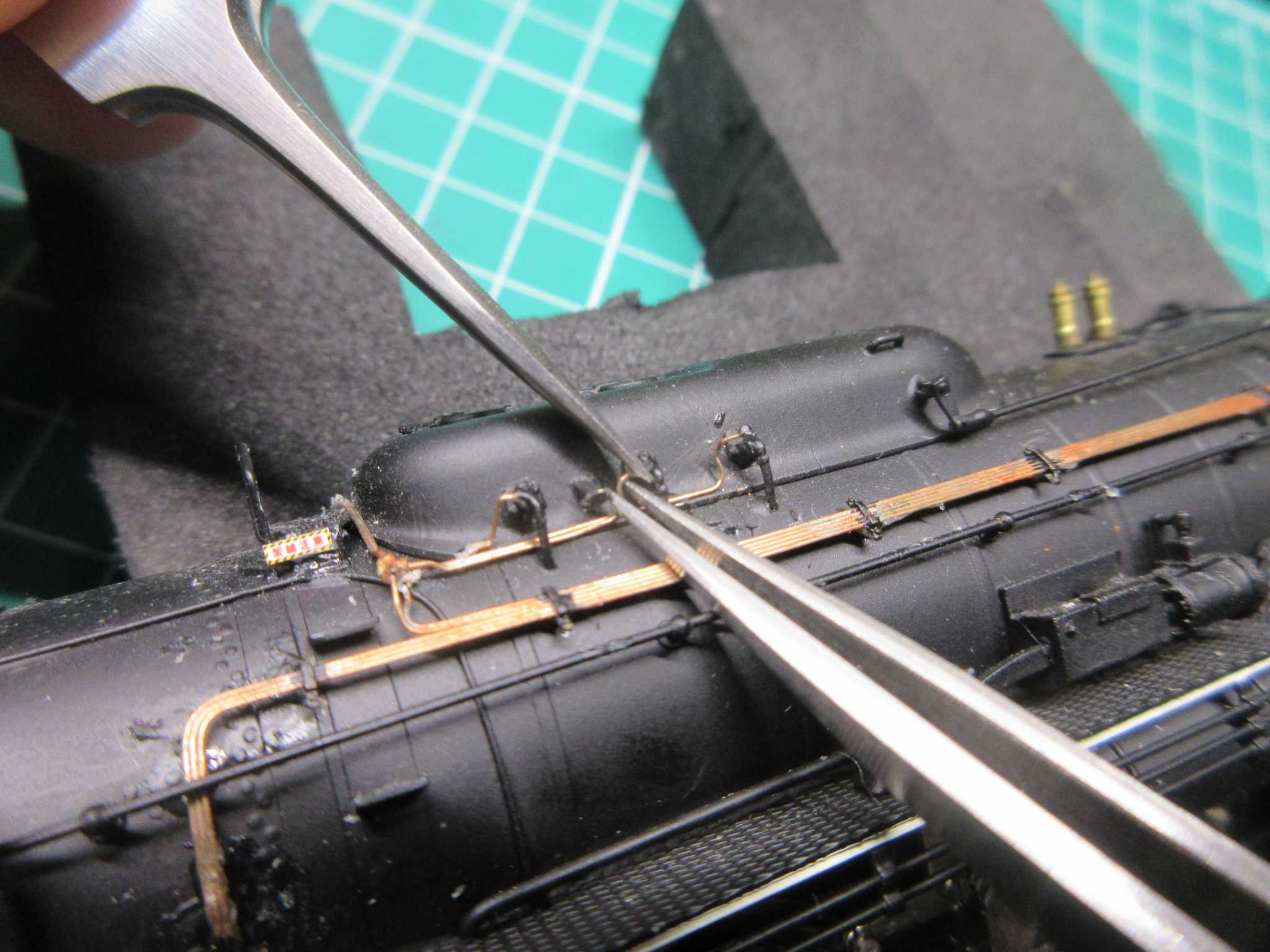

そして空気作用管2本をドームの前を曲げながら通します。

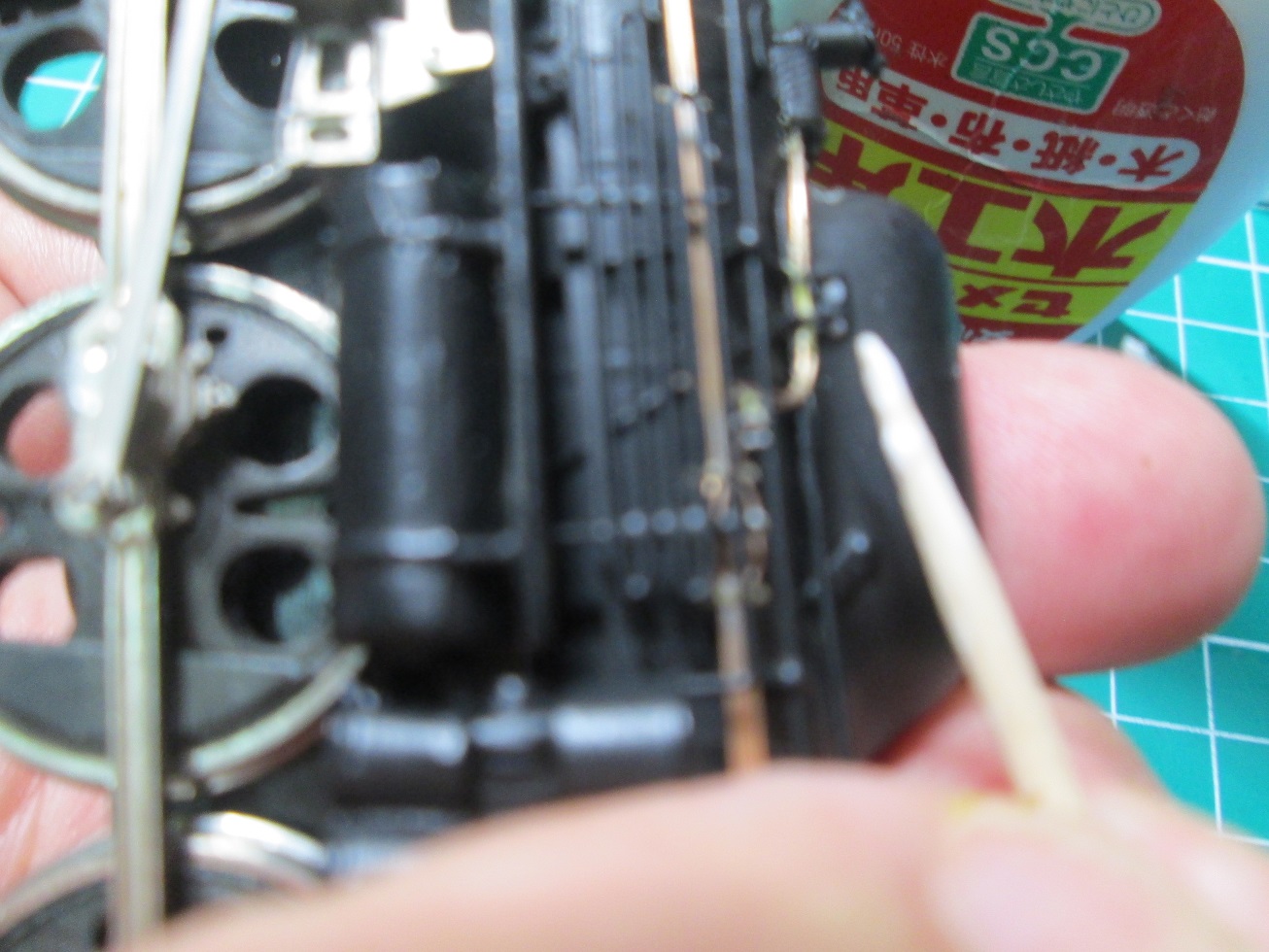

非正規側の砂撒管の下を通し、爪楊枝の頭を使ってこじるように曲げていきます。

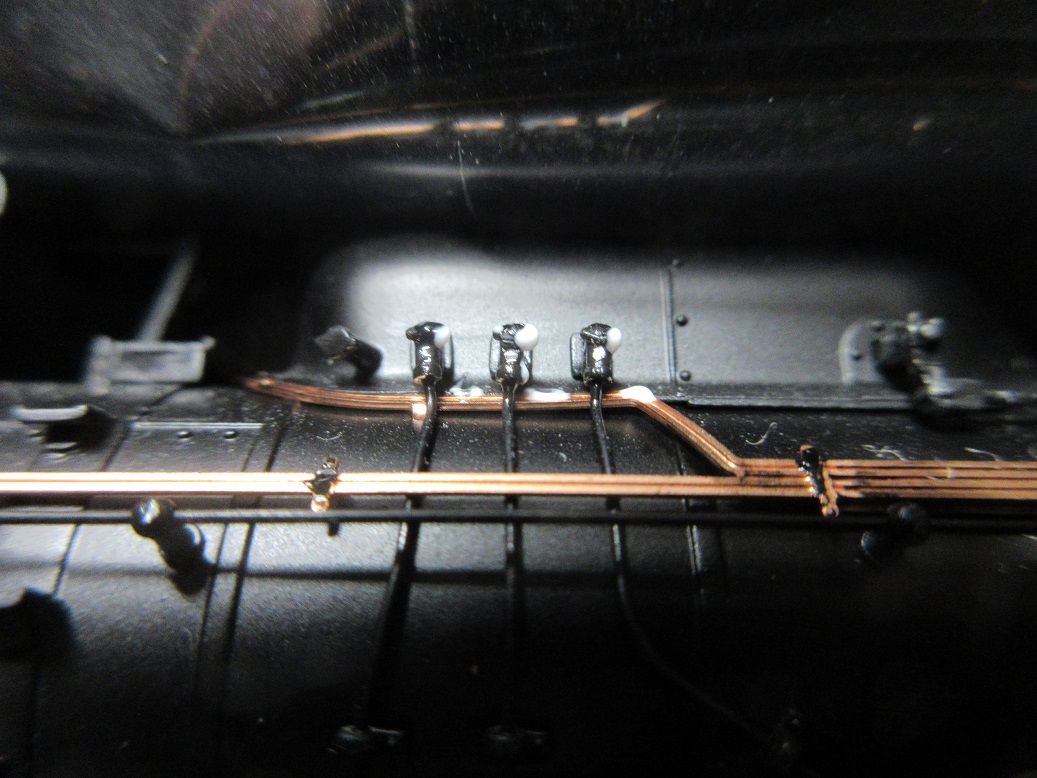

曲げた空気作用管をゴム系接着剤で固定します。 最初の固定点 です。

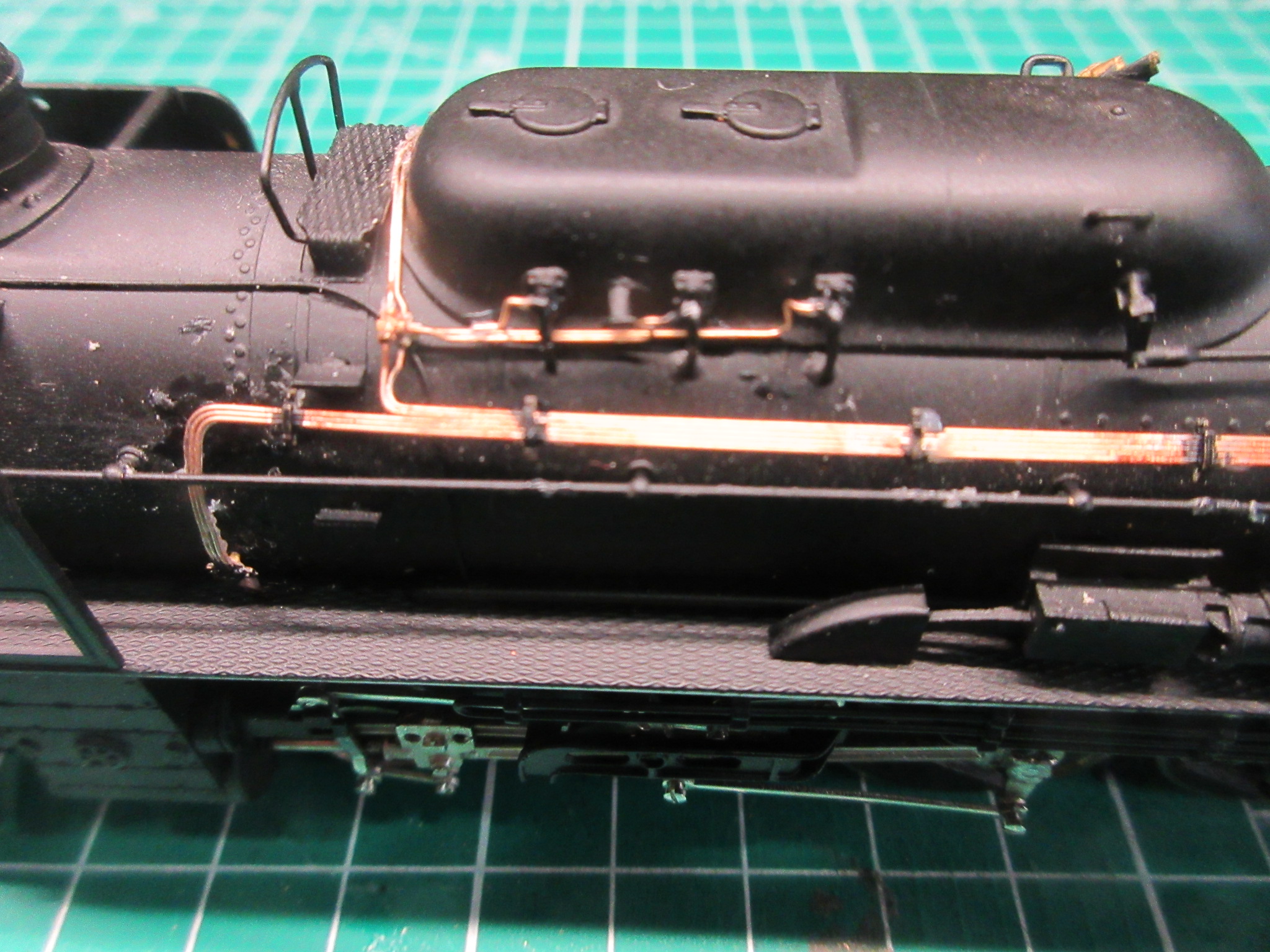

非正規側の空気作用管の先端を砂撒管に引っ掛けて固定し、正規側の空気作用管をゴム系接着剤で固定します。

次に非正規側の空気作用管の先端を砂撒管元栓に繋ぐ長さで曲げて切断します。

空気作用管の先端の形を整えて、ホワイトボンドで砂撒管元栓と接着します。

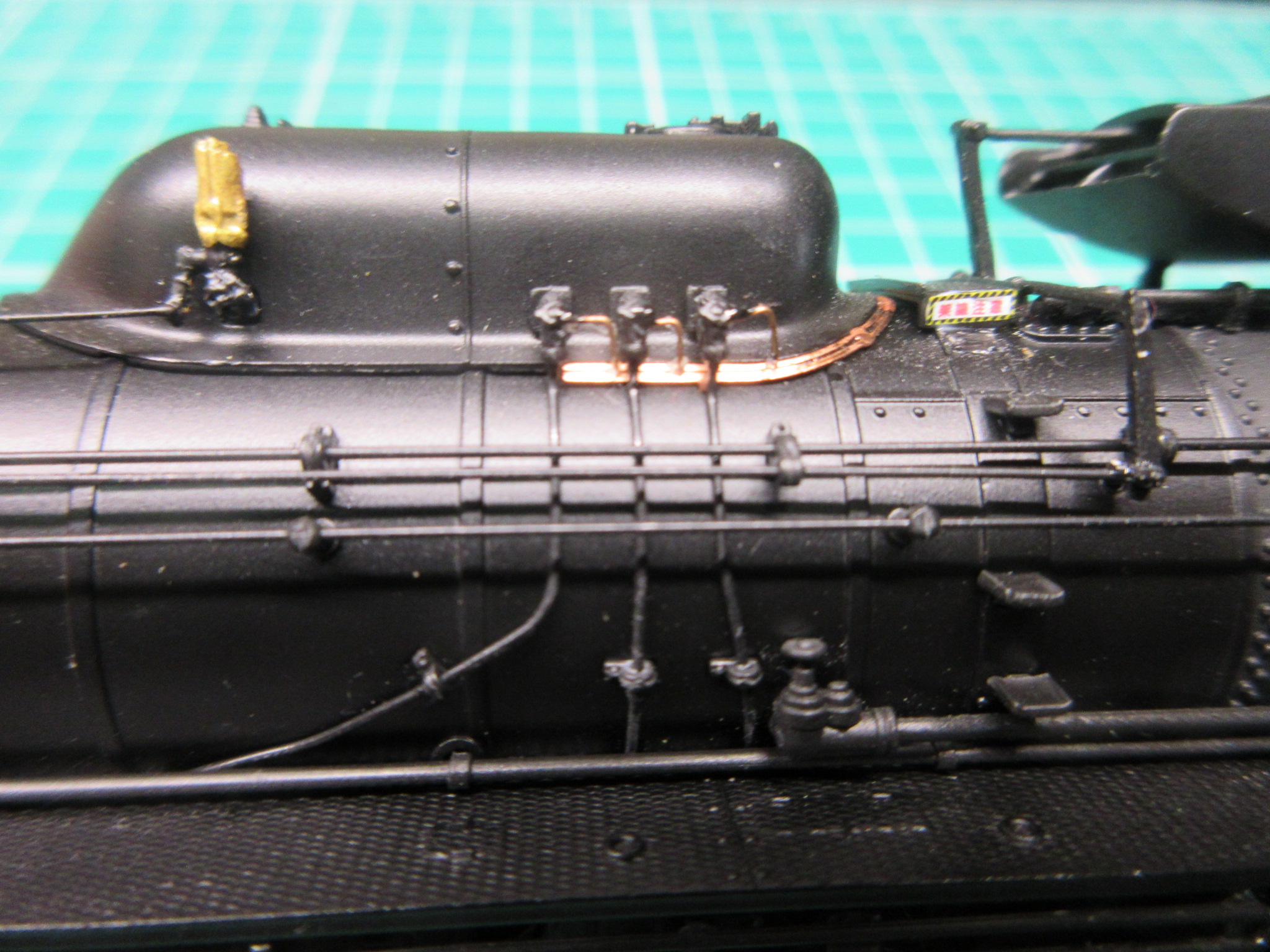

リン青銅線の切れ端を使い、正規側の砂撒管元栓に繋ぐL字型の空気作用管を3本作ってホワイトボンドで接着します。この作業には腰のあるピンセットが非常に役立ちますのでお薦めします。いわば、ラジオペンチの超小型版です。TAMIYAの通常のピンセットと比べて太さにご注目下さい。

詳しくは別稿の「持っててよかった-便利ツール・サプライ」をご覧ください。

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202404030001/

非正規側の一番手前の砂撒管元栓にもL字形の空気作用管を接着します。乾いたら、新しい爪楊枝の先で、はみ出たゴム系接着剤やホワイトボンドを除去します。ピンセットやカッターナイフを使うとボイラーやドームの塗装を傷つけるので注意してください。

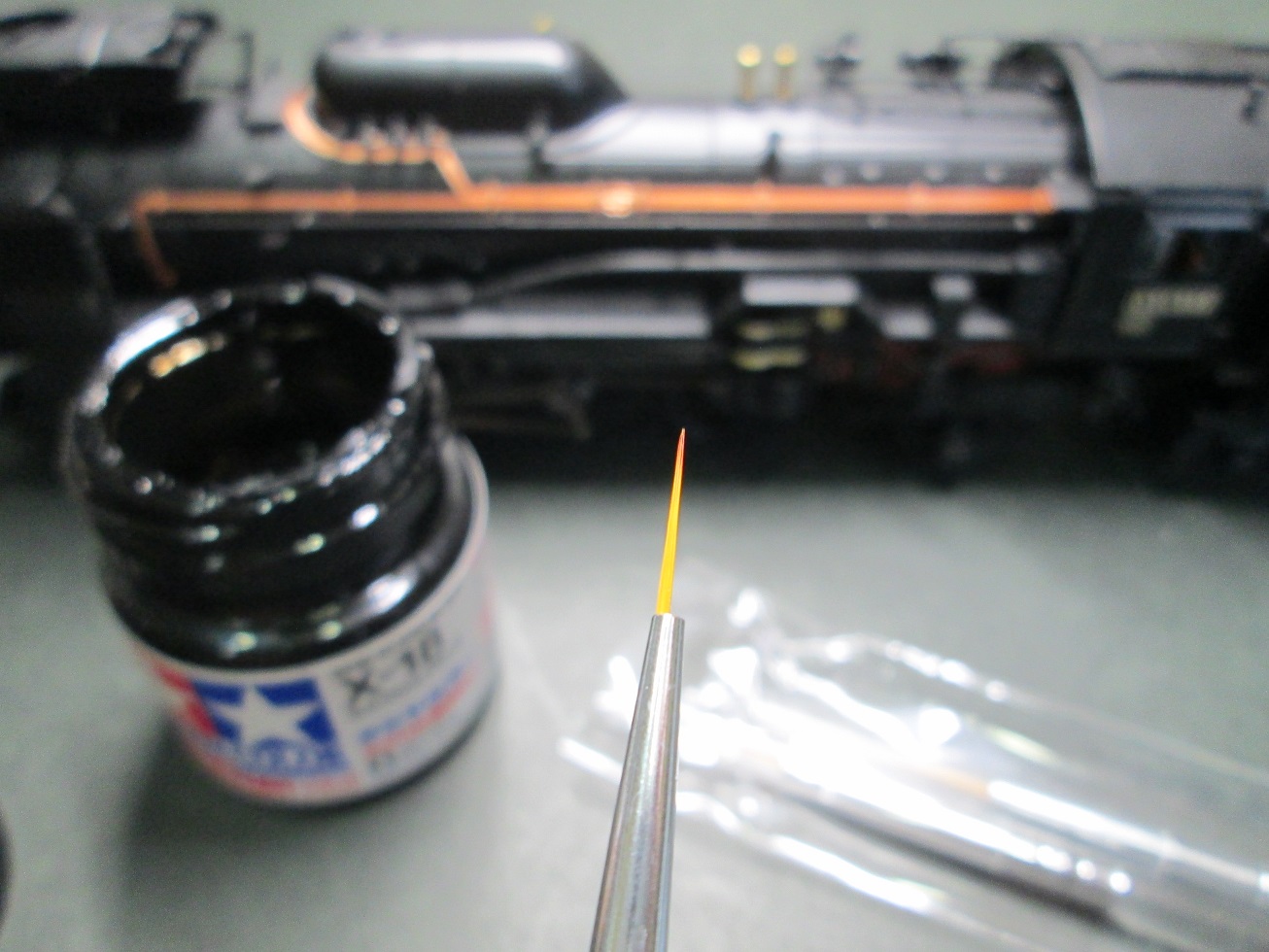

砂撒管元栓と空気作用管の接続部分を半艶消しで塗装します。タミヤカラーX-18セミグロスブラックがお薦めです。

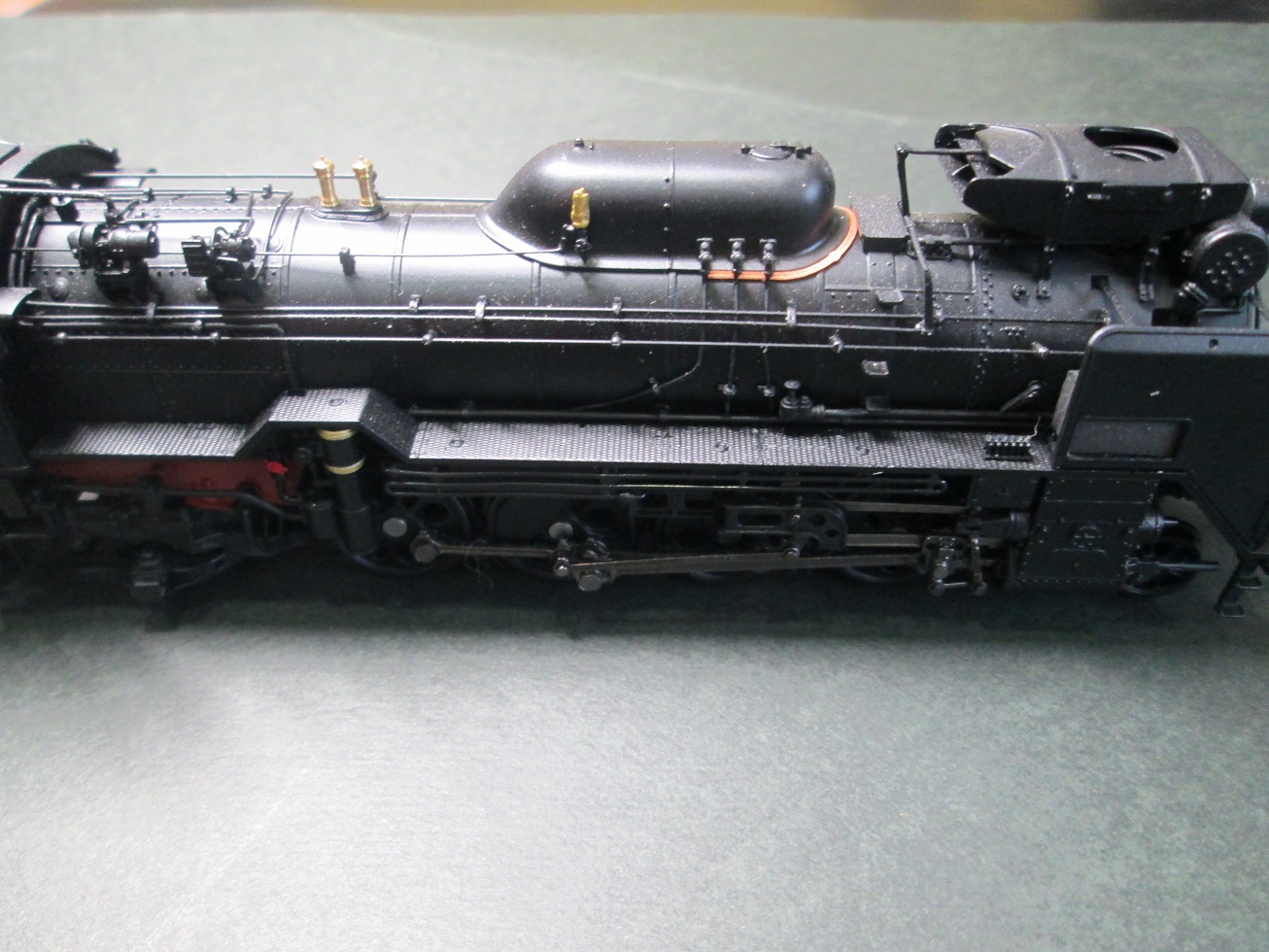

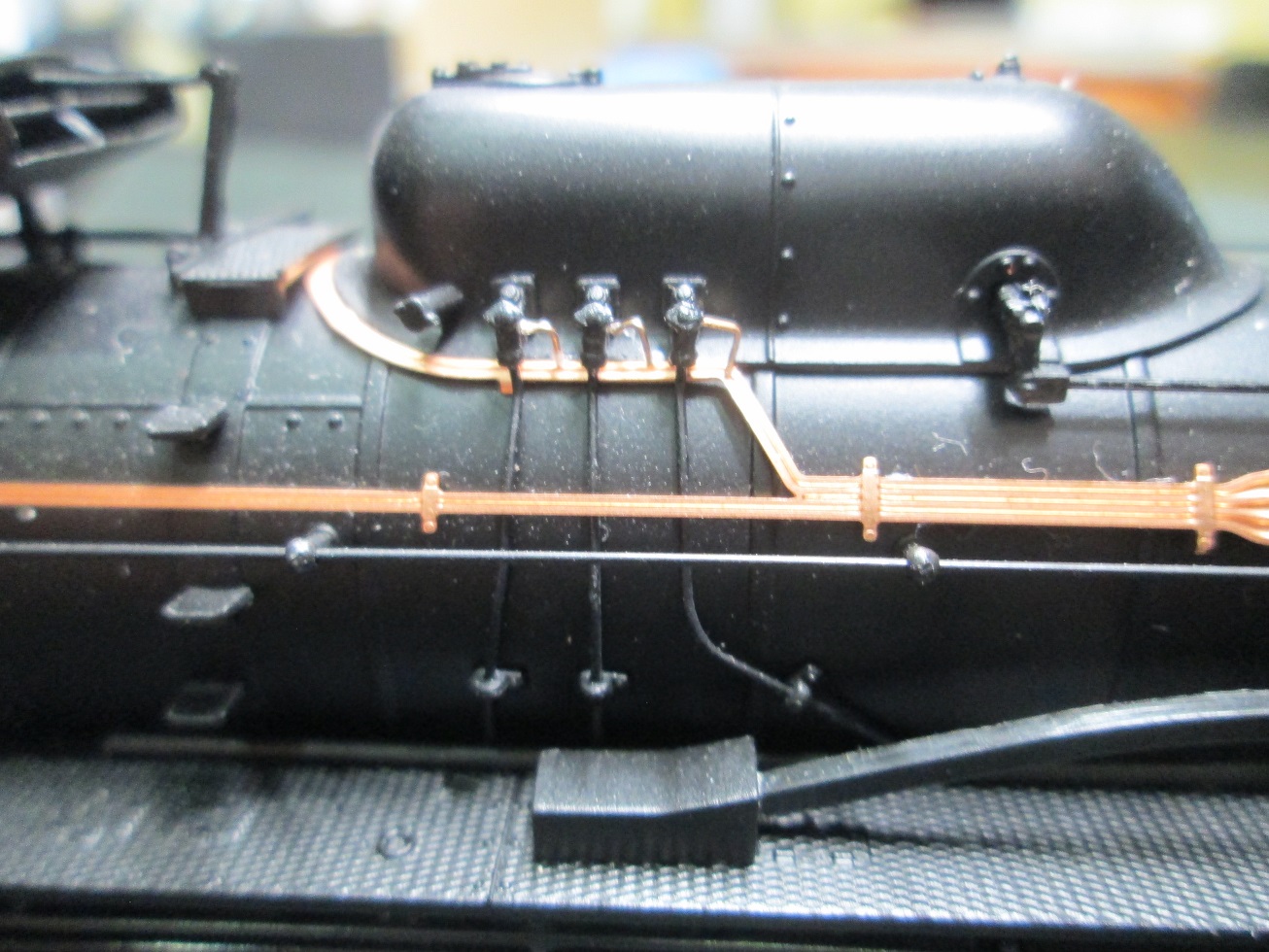

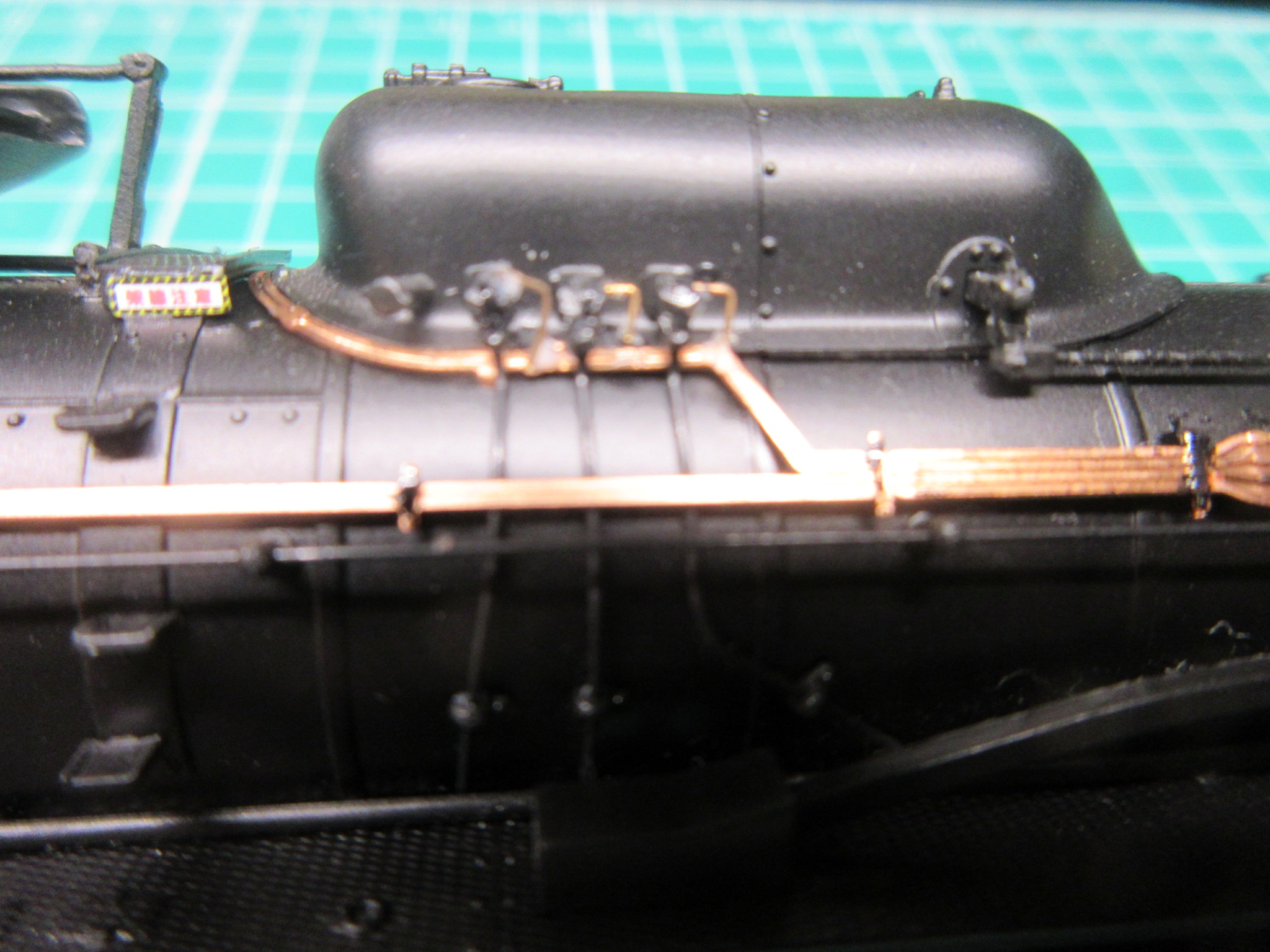

KTM D52の正規側の完成状態です。

KTM D52の非正規側の完成状態です。

D52の堂々とした雰囲気がよく出ていると思います。

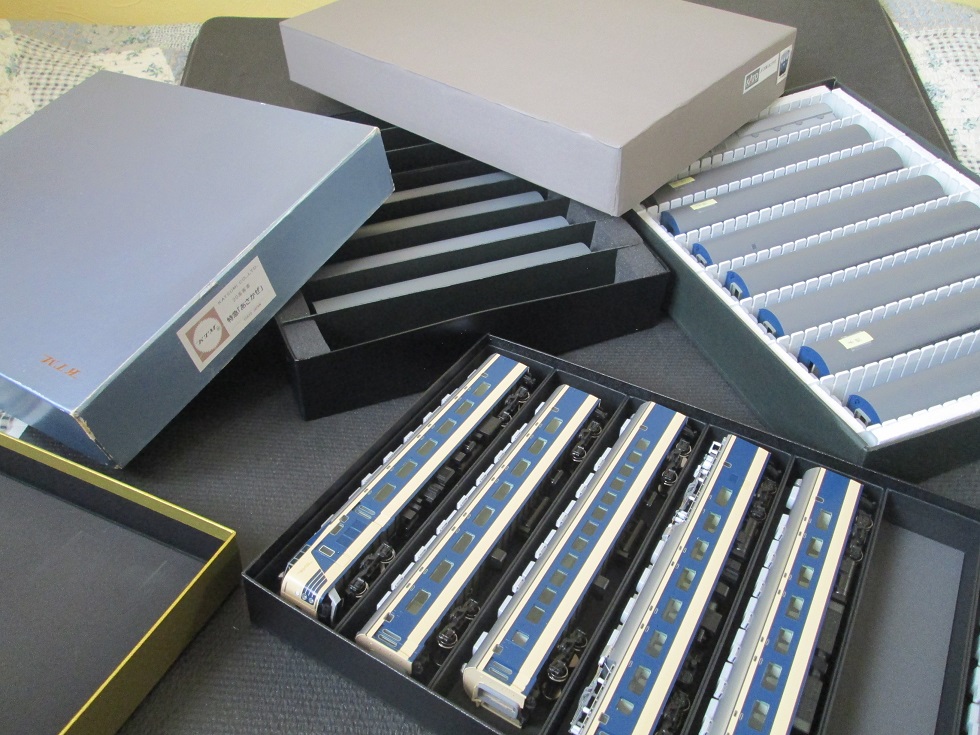

完成状態を比較します。

一番手前: 今回仕上げた 事例③ のKTM D52標準形です。

真ん中: 天賞堂のカンタムクラウンモデルのD52 です。非常に驚きましたが、空気作用管こそ、スクラッチで作られていますが、砂撒管元栓との接合部分はなんと省略されています!時代の流れで職人不足がこの事態を招いたと考えると悲しい気がしますが、反面今回の作業の精緻度に自信を深めた次第です。

一番向こう: 天賞堂C59で 事例① の通り空気作用管1本をドームの前で曲げて一旦完成させ、のちに 事例② でもう1本の空気作用管を追加した習作です。

いずれにせよ、空気作用管を銅色に輝かせて取り付けるのであれば、砂撒管元栓との接合部分も再現したほうが見た目がかなり違うことを実感しました。慣れもあるでしょうが、今回のKTM D52への空気作用管取付作業は4時間ほどで完了しましたので、皆様もぜひチャレンジしてみてください。

④天賞堂 カンタムD51長野式集煙装置付の 砂撒管元栓 接続 事例

天賞堂のカンタム機に関しては、別稿の「天賞堂カンタム搭載のSL、DLを極める」で既存のエッチング製の空気作用管の加工を紹介しております。

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202402170000/

空気作用管と砂撒管元栓を接続させ る 作業要領は基本同じなので、ここでも要点をご紹介しておきます。

正規側加工前の状態です。端的に言うと、無塗装の銅板エッチングシートを張り付けてあり、 空気作用管と砂撒管元栓との接続も省略されています 。

非正規側加工前の状態です。端的に言うと、同じく無塗装の銅板エッチングシートを張り付けてあり、空気作用管と砂撒管元栓との接続も省略されています。

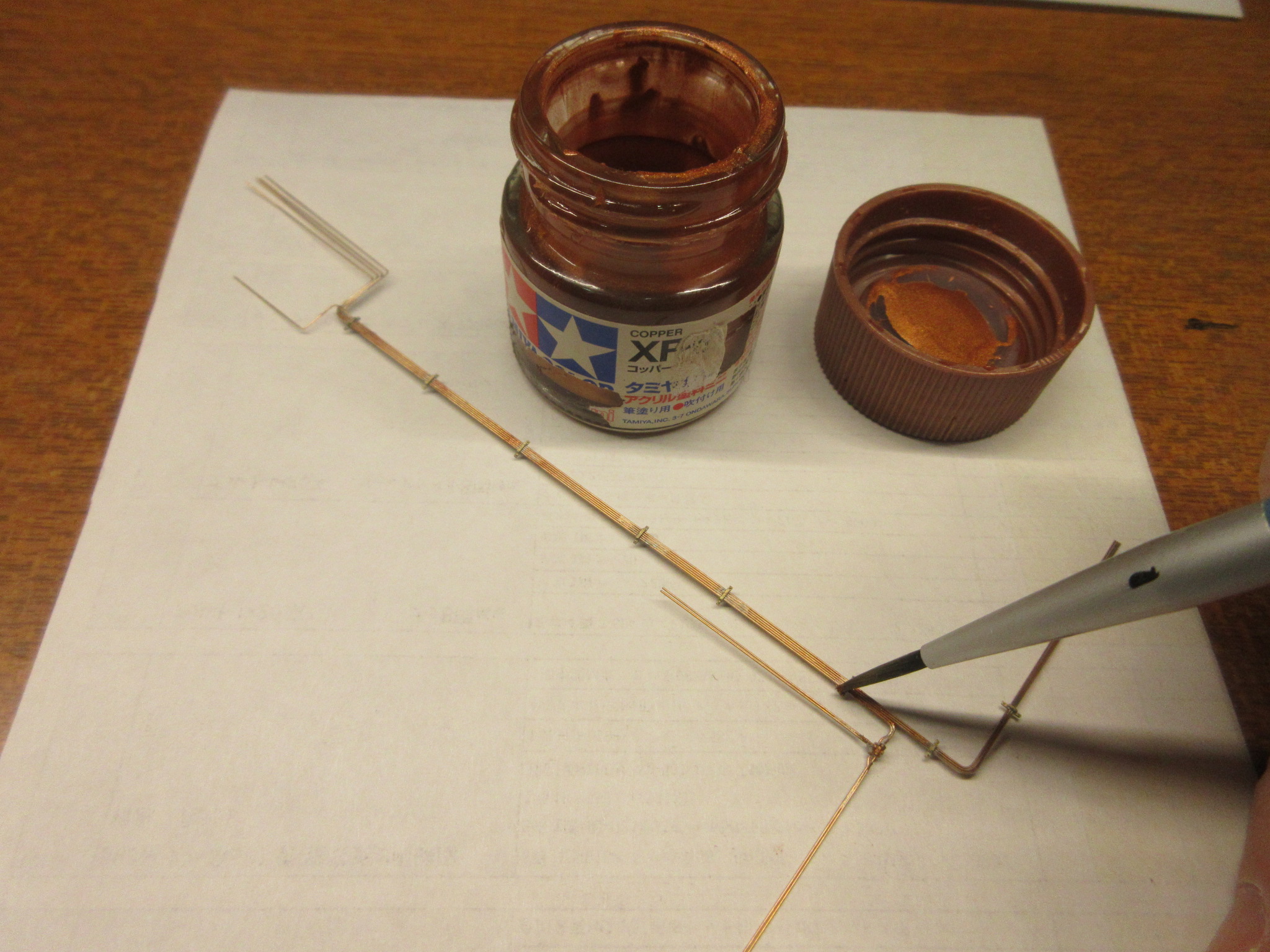

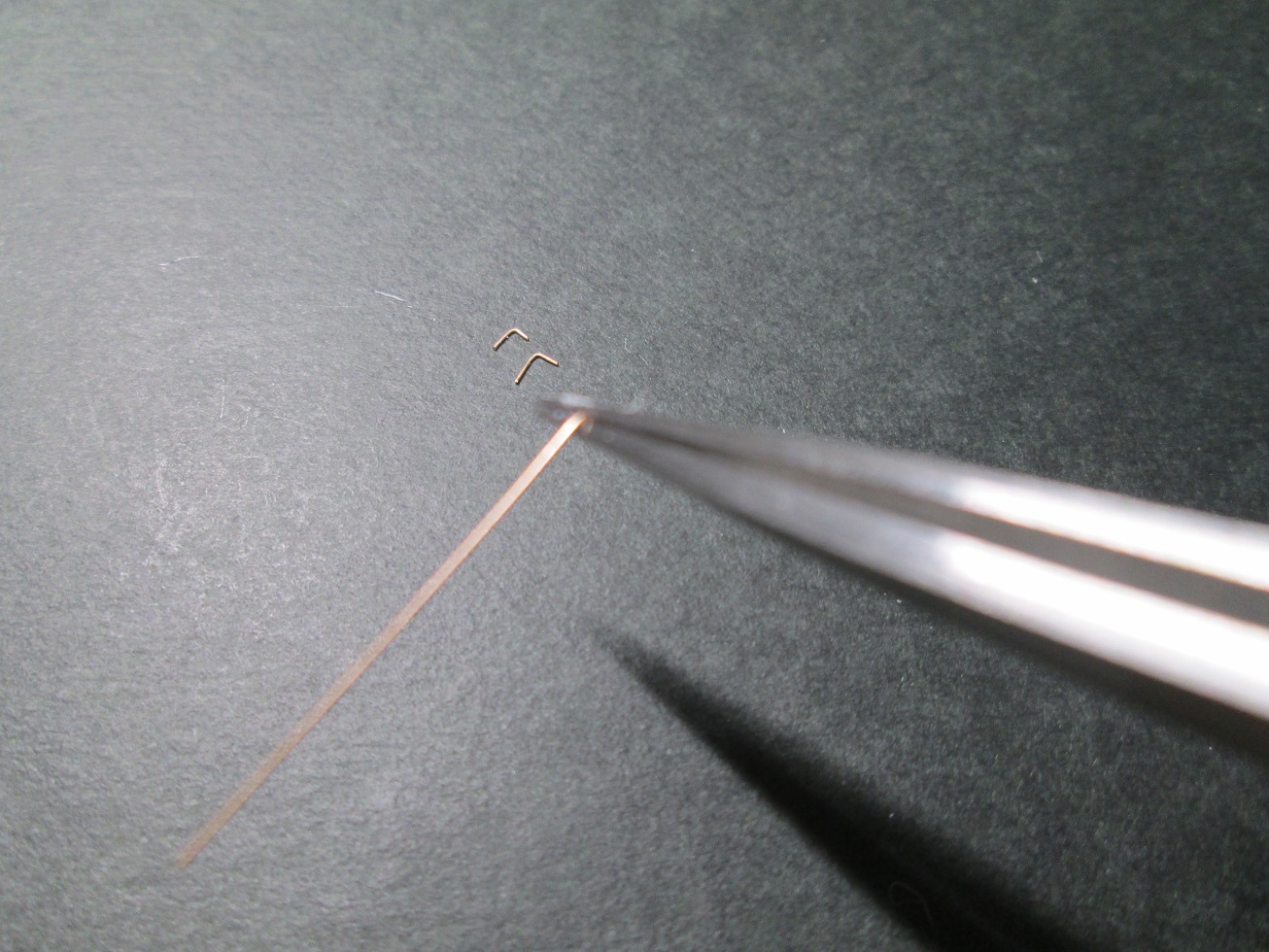

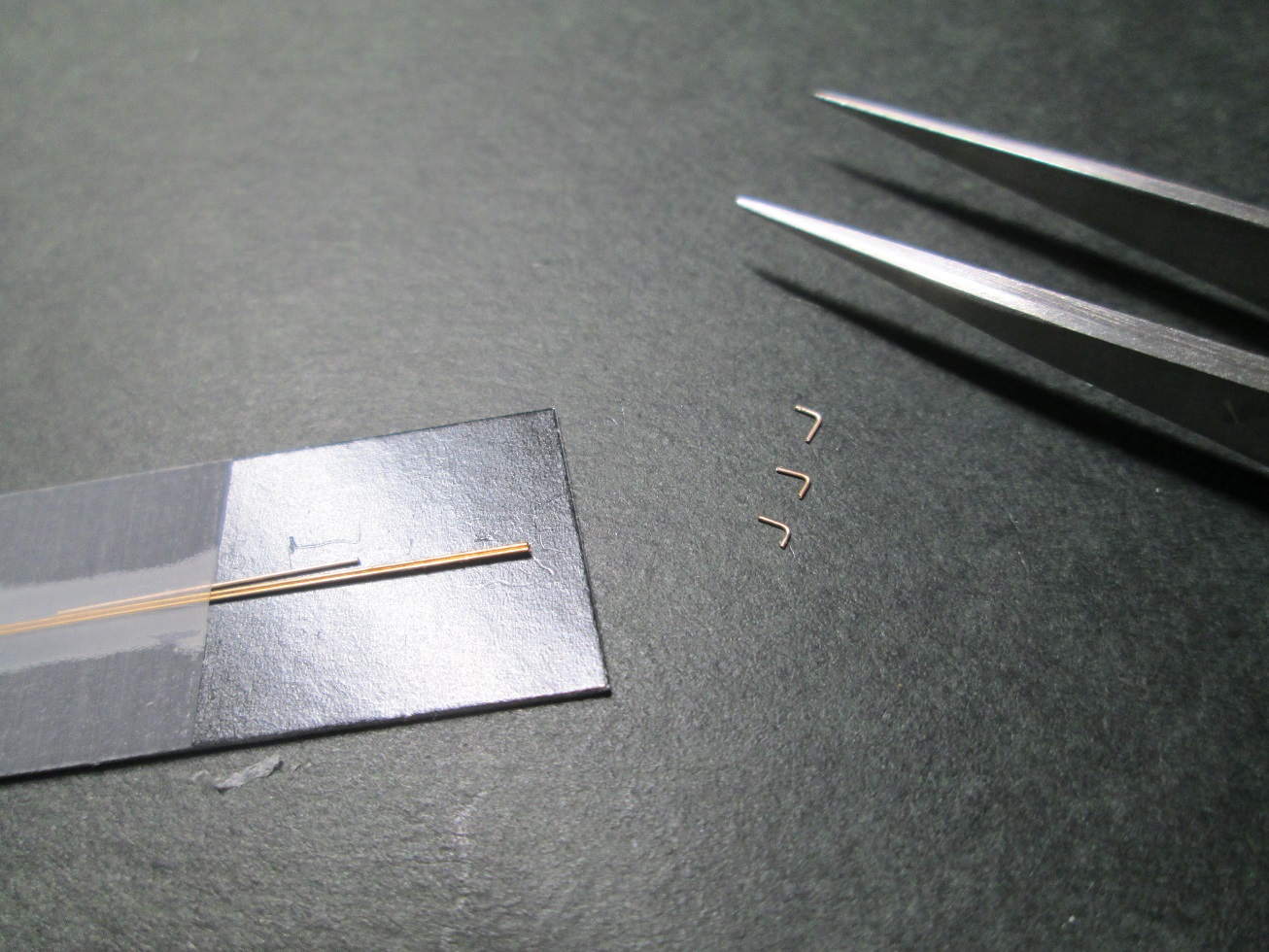

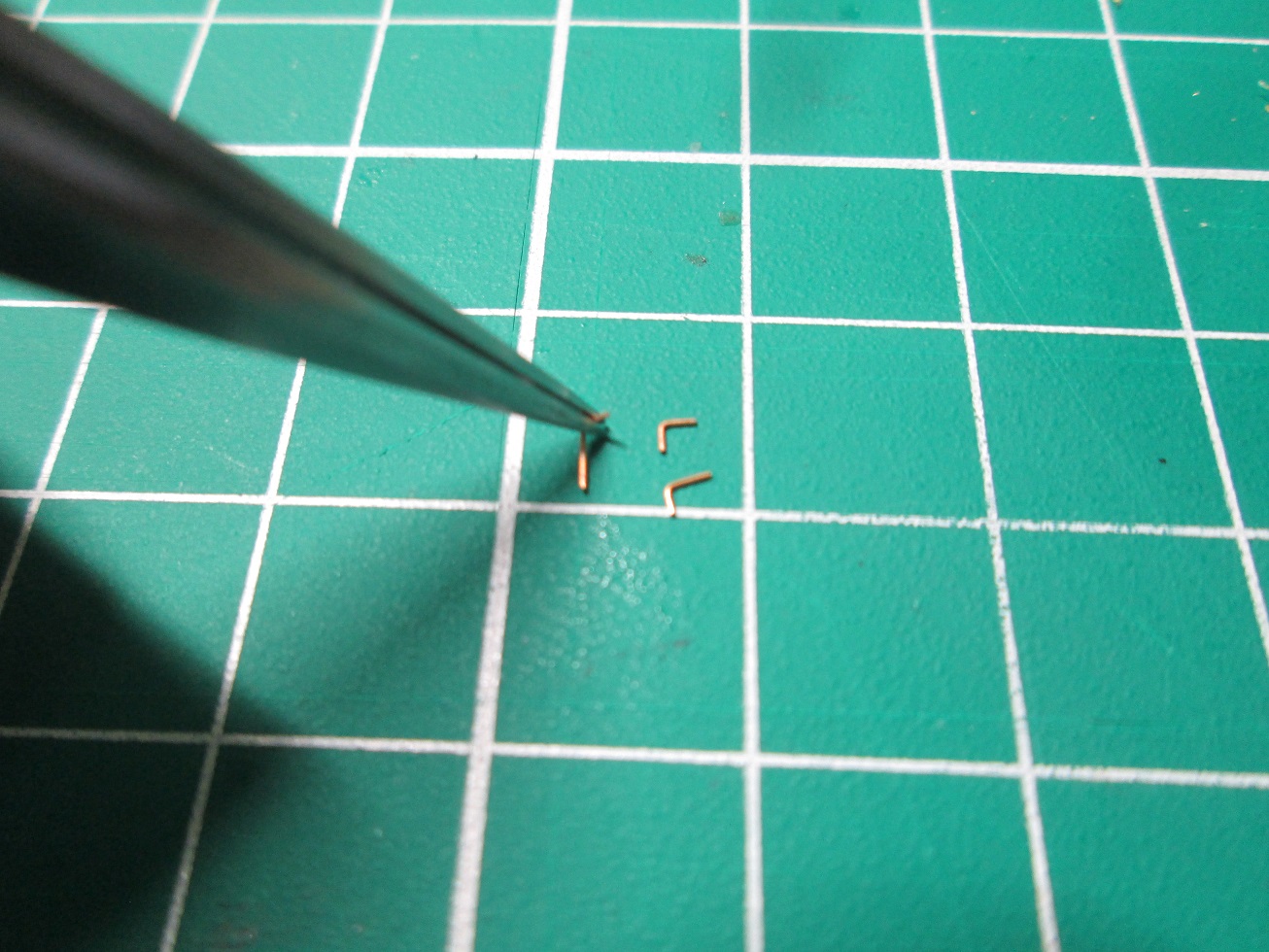

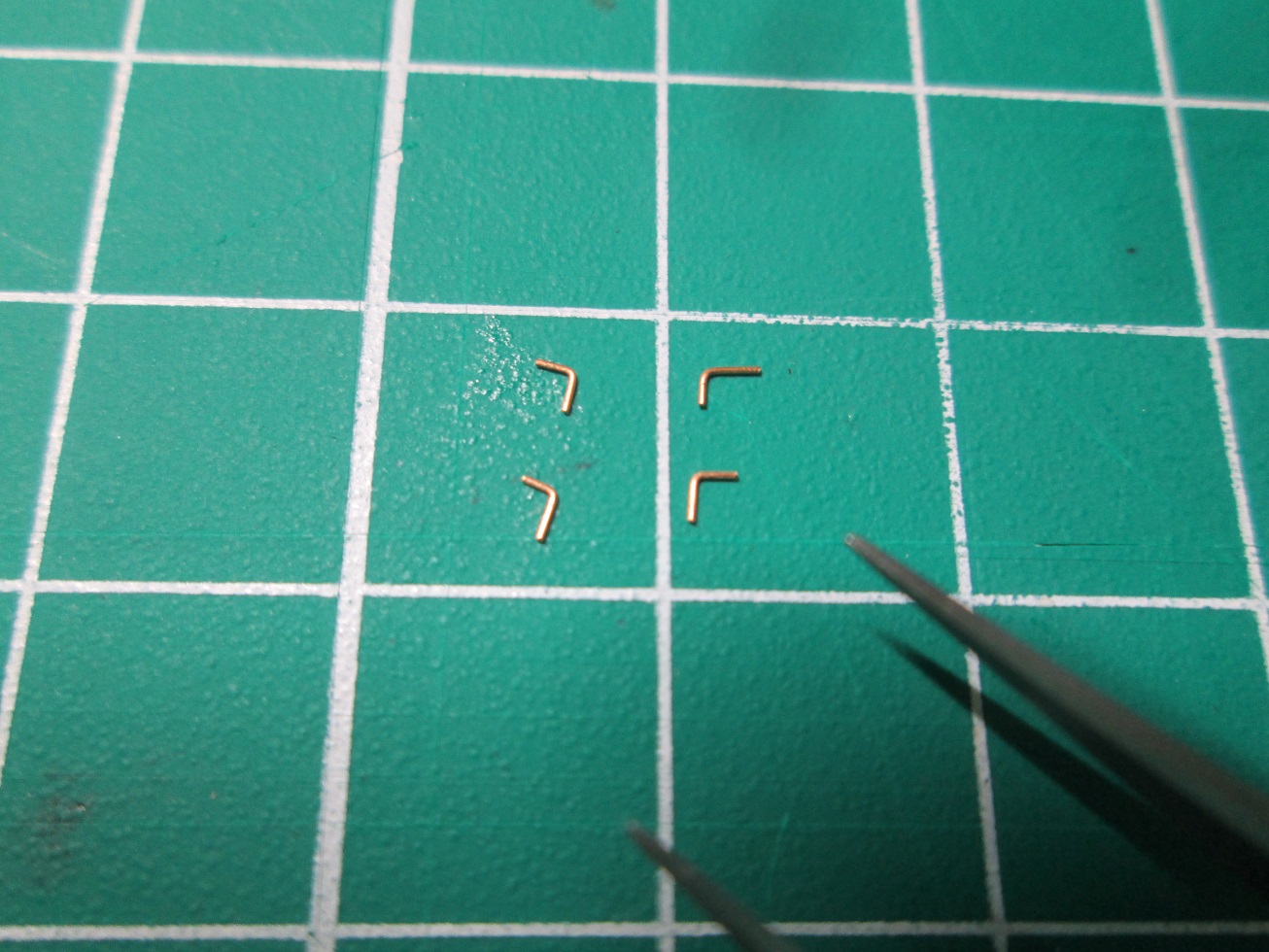

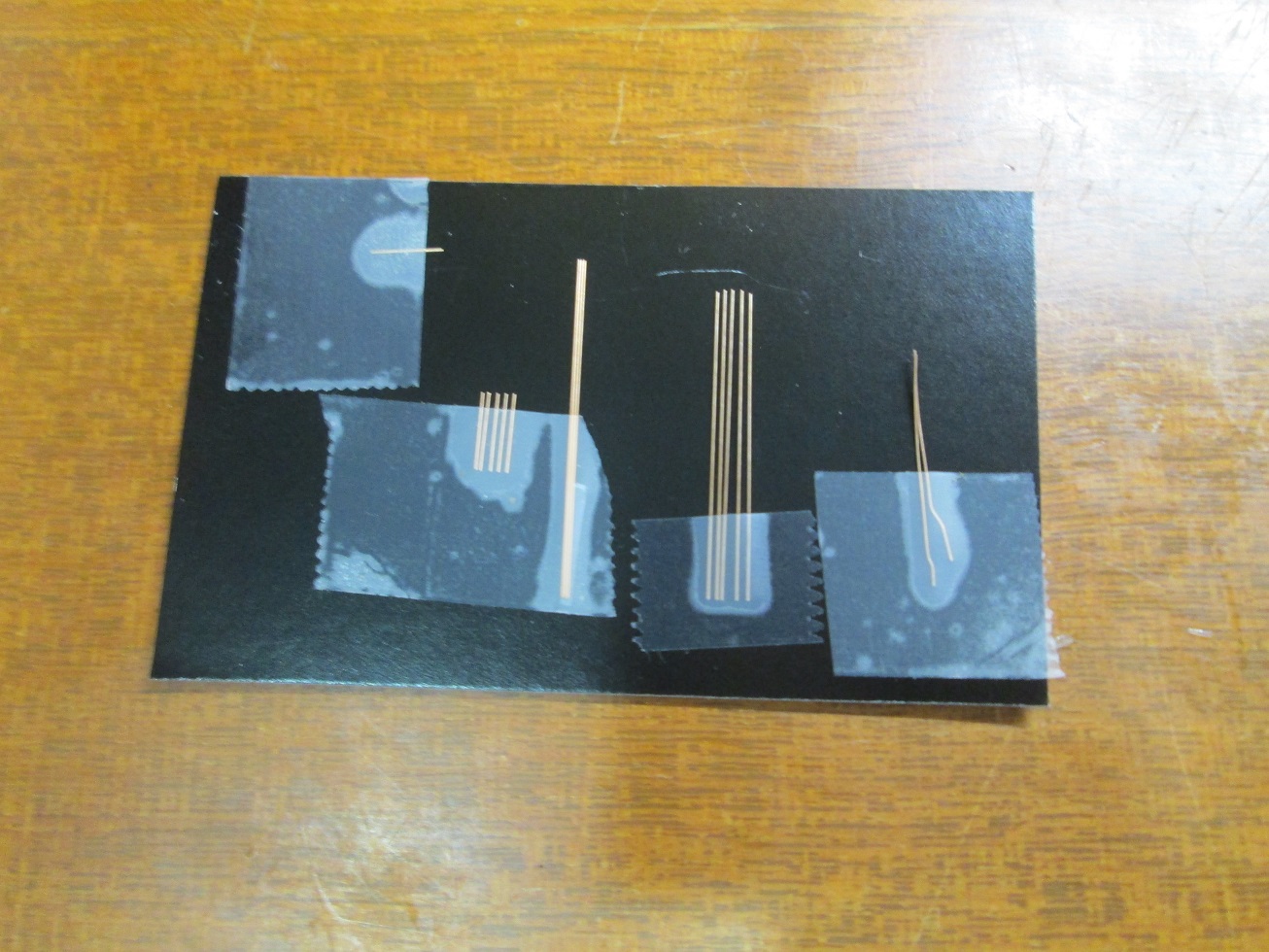

空気作用管と砂撒管元栓との接続パイプを0.3-0.35mmの銅線から切り出します。正規側、非正規側の各3点すつ。作例ではエコーモデルの空気作用管組み立てキットの残余端材を流用しました。

切り出しが終わった状態です。

まず、空気作用管と砂撒管元栓の側面にホワイトボンドを爪楊枝で点付けします。

切り出した接続パイプ部分の銅線を付けて 仮固定 します。 ある程度乾燥するのを待って、細かい位置の微調整をします。 写真は接着直後で位置微調整前です。

空気作用管の取付けが完了したら、極細線引き用のネイルアートブラシを使って空気作用管固定ステーや砂蒔管元栓接合点を塗装し、パイプのウェザリングを施しました。

正規側の完成状態です。

正規側の完成状態アップです。

非正規側の完成状態です。

非正規側の完成状態アップです。ホワイトボンドは乾燥すると透明になるので、はみ出た部分を特に除去しなくても目立ちません。

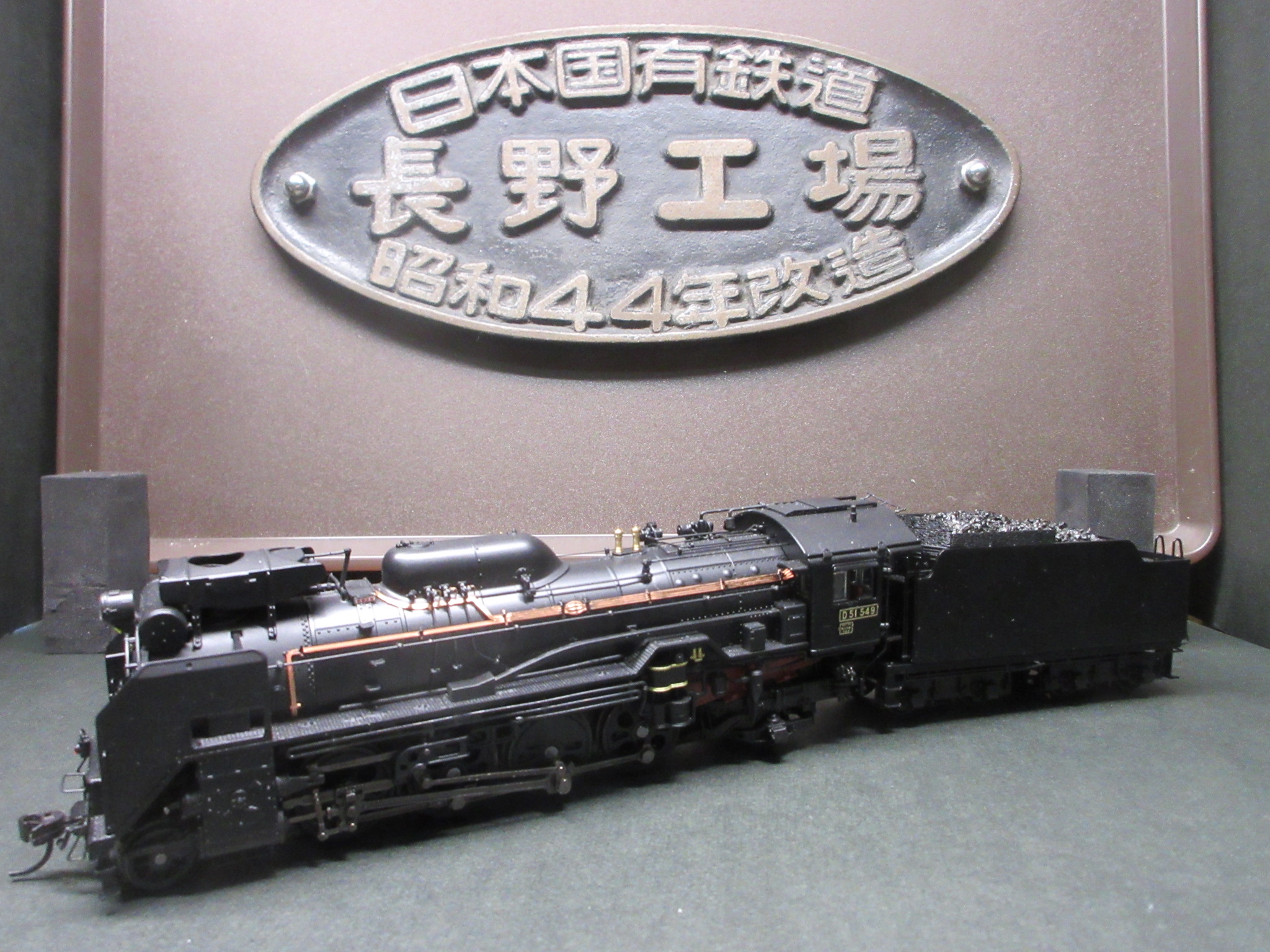

天賞堂D51カンタム長野式集煙装置付の長野工場での改造が完了しました。出場記念写真です。

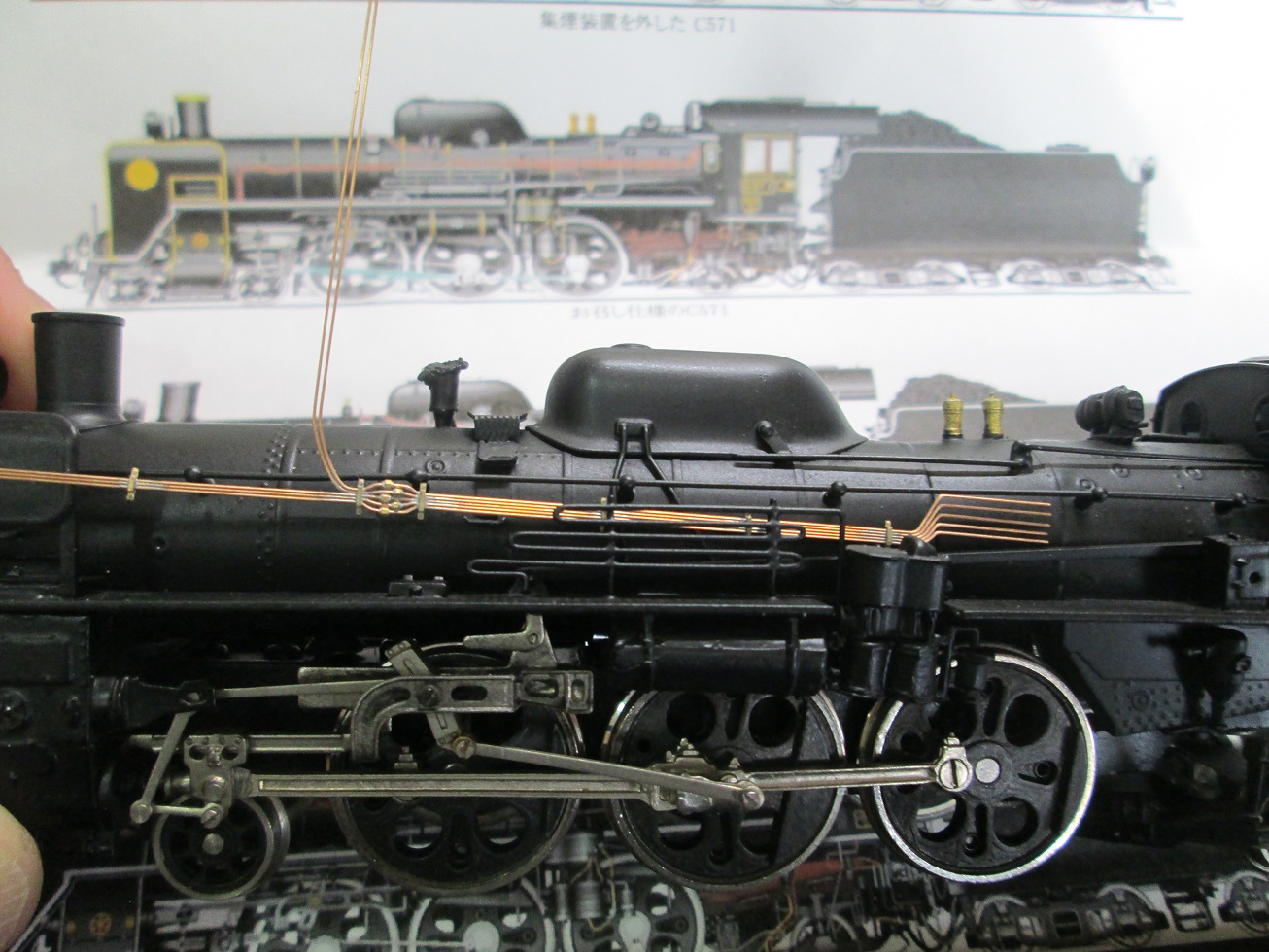

⑤Adachi C57門鉄形への取付事例

C57はボイラーに手すりと蒸気管が付いているうえ、ボイラーが細いので空気作用管の位置を合わせながら挿入することが難しく、空気管の曲げもきつくなるので、2本並行して左右の砂撒管へ回しこむのが中々すっきりできず、苦労しました。砂撒管元栓との接合部分は別体で製作しています。

いつも通り、まずイラストで空気作用管の取付け位置をボイラーの手すりや蒸気管、砂撒管との関係に注意しながら確認します。その後、 空気作用管の右端と下端を若干長さに余裕を持たせて切断します。

切断しないと手すりの下をくぐらせることができませんし、束ねられた空気作用管が作業中に曲がって平行でなくなると成形がかなり面倒 です。

空気作用管を 左から右方向に手すりの下をくぐらせます 。

空気作用管の左右の取り付け位置が決まったら、最終的な寸法に切断しますが、その際は メンディングテープで端を留めておく とバラバラに端材が飛び散らずに再利用できます。

六角ユニオンから砂撒管に向けて上方に分岐する2本の空気作用管は手すりの下をくぐらせてから直角に曲げます。ただ、その後に 砂撒管配管の下を右から左にくぐらせる 必要があり、私は2本を平行して綺麗に曲げられなかった(上の写真でクチャクチャになっています)ので、 直角分岐点から切断 しました。

切断した空気作用管を細いボイラーとドームに沿って曲げていきますが、リン青銅線のため、弾性が強く結構大変です。 2本を平行したままで曲げるのは至難の技 なので、 細かい成形はあとにして非正規側の砂撒管の配管の下をくぐらせることに集中したほうがいい と思います。

リン青銅線の曲げは腰の強いピンセットで少しずつ多角形を作る要領でこじるように曲げていく のがいいと思います。ハンダコテを当てて 「焼きなまし」 を施し、空気作用管を柔らかくしてから曲げることができれば完璧でしょうが、私は塗装面やハンダ付け箇所の剥離が心配で控えました。今後の課題です。

「腰の強いピンセット」に関しては、別稿「持っててよかった!ツールとサプライ」をご覧ください。

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202404030001/

2本の空気作用管を非正規側の砂撒管の配管の下をくぐらせたら、ゴム系接着剤で要所を固定していきます。 空気作用管が多少グチャグチャになっていますが、絶望しないこと! 爪楊枝で付けても余分な接着剤がはみ出しますが、あとで除去できるので、水平、垂直に固定することに集中してください。

ドーム前方を引き回した2本の空気作用管も当初はこのように変形していますので、安心してください。

非正規側の砂撒管配管の下をくぐらせた2本の空気作用管は悲惨な形状ですが、大まかな寸法で切断します。 短く切断した空気作用管は前進用 で前方の砂撒管元栓 と あとで接続します。 長い方は後退用で後方の 砂撒管元栓と あとで接続します。

ゴム系接着剤で固定しながら成形して形状を整えていきます。爪楊枝が大活躍です。

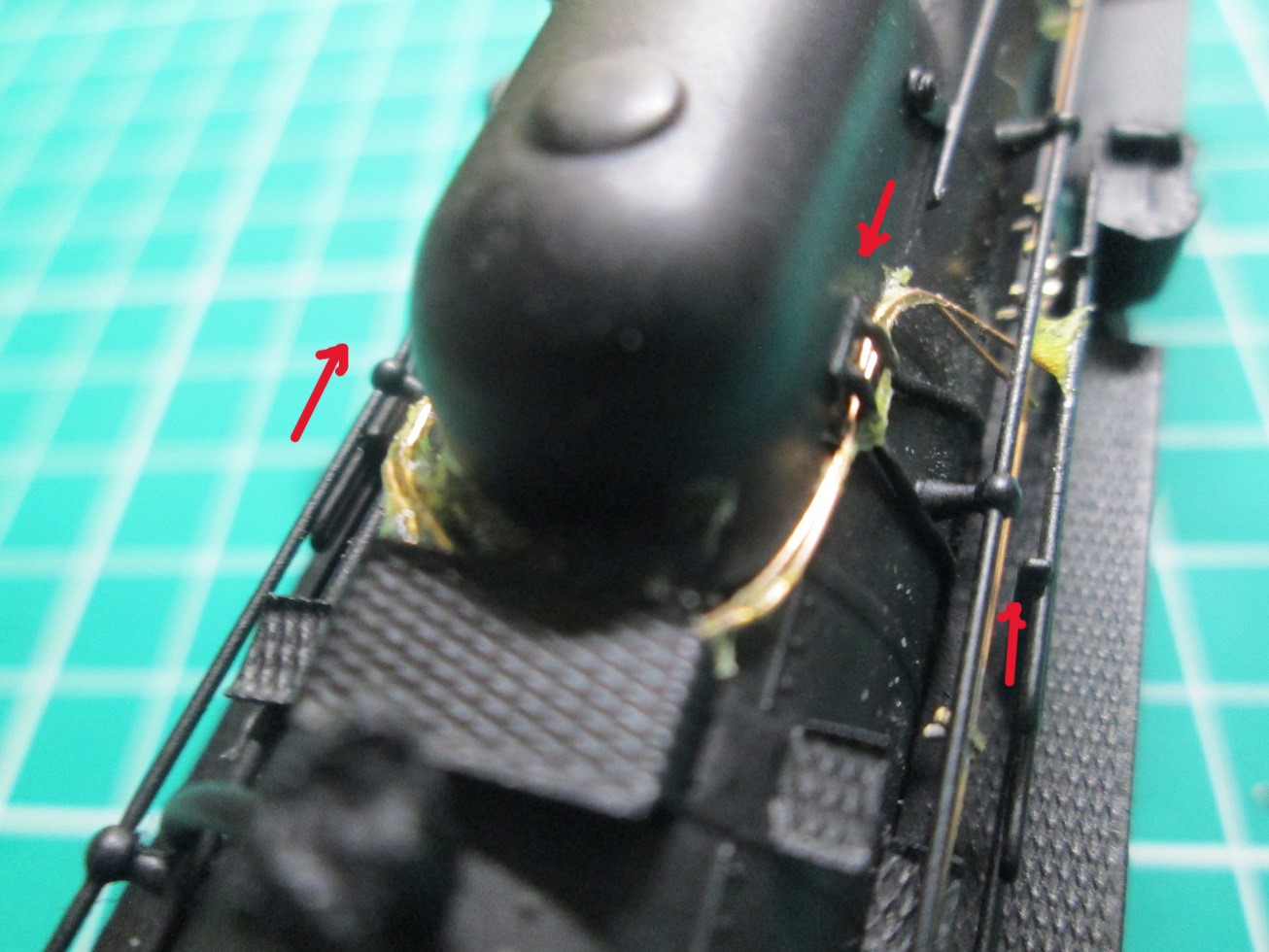

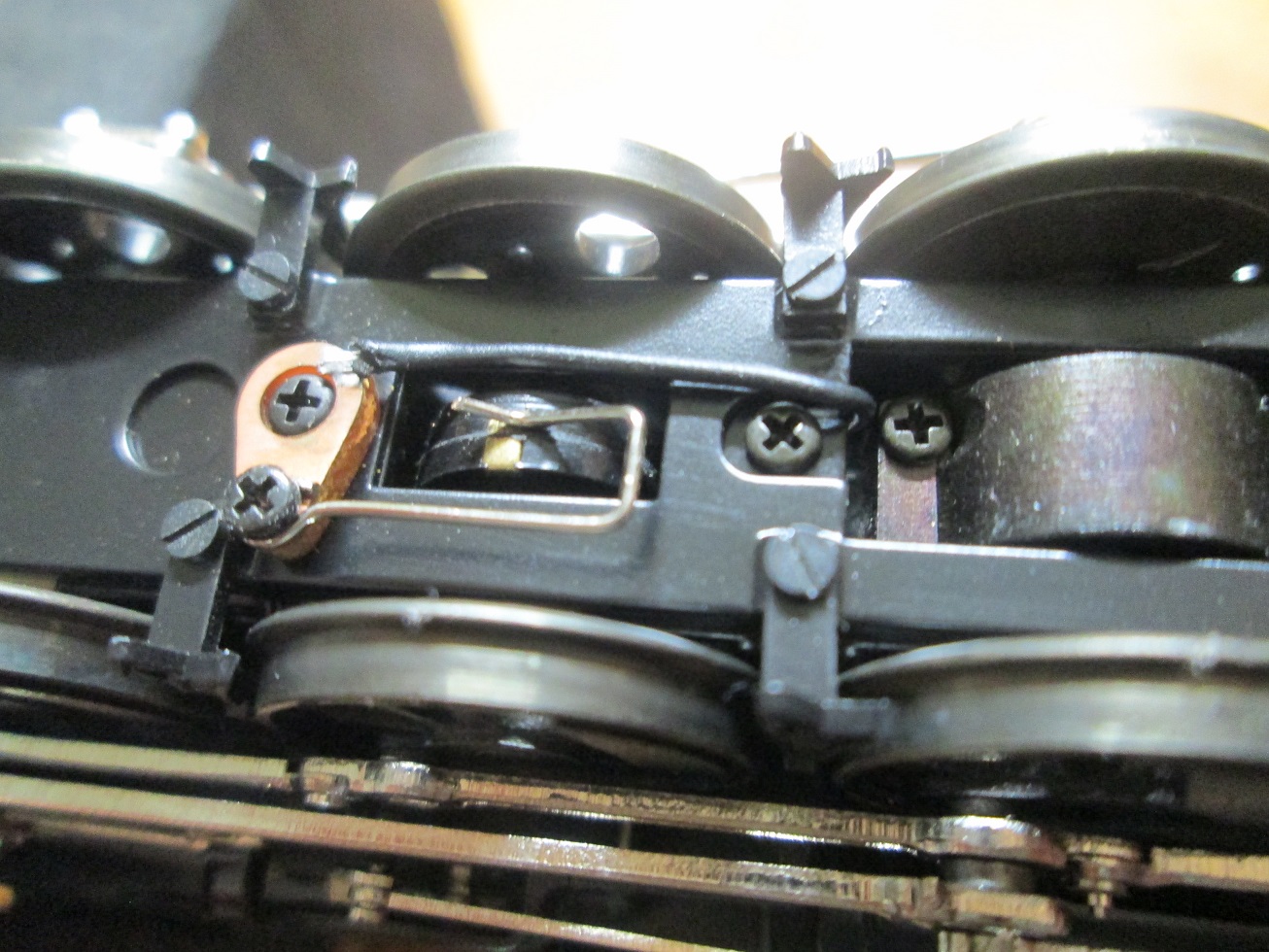

C57への通気作用管取付けを困難にしているのは、写真の 赤い矢印 のように本体の空気管は正規側でボイラーの手すりの下をくぐらせて手前から奥方向に入れなければならないのに対し、ドーム方向に分岐した空気管は正規側では砂蒔管の下をくぐらせて奥から手前方向に入れなければならず、非正規側ではドームを沿って空気管を曲げたうえで 砂蒔管の下をくぐらせて 手前から奥方向に入れなければならない点です。 入れる方向が反対なのが辛いところです。また、空気管がリン青銅製ですっきりした直線になりやすい反面、曲げにくい のも災いしています。

乾燥したゴム系接着剤のはみ出た部分を爪楊枝の先でこじるように除去します。 前後とか回すように爪楊枝を動かす とうまくいきます。

余分な長さに切断していた空気作用管を 所定の長さに切断 します。若干横方向の空気作用管の下をくぐらせる感じにして、ゴム系接着剤で固定します。

ドーム前方で空気作用管が固定できたら、砂撒管配管の位置に合わせて切断します。

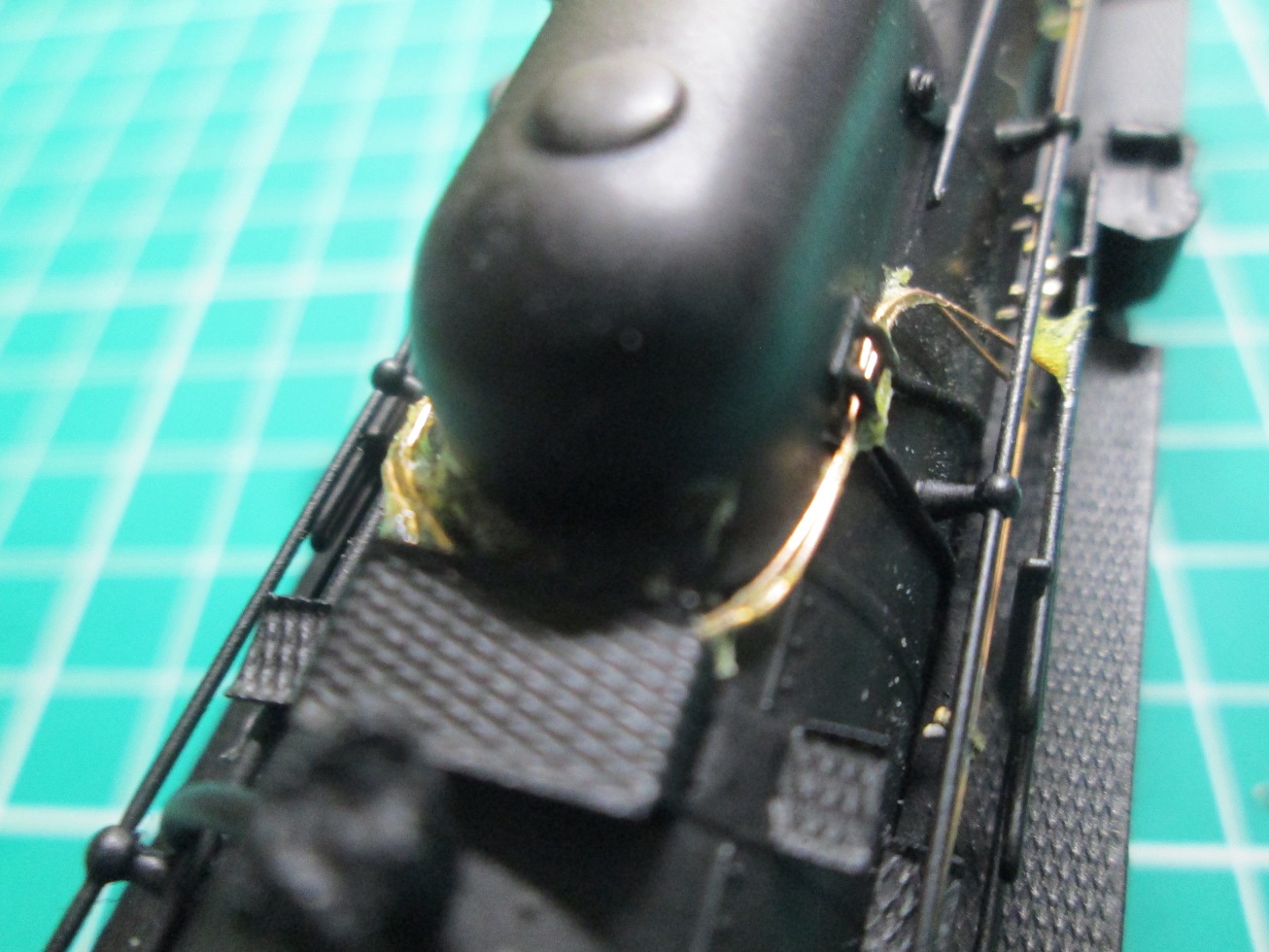

この方法では、空気作用管と砂蒔管元栓との接合部分を別に作ってあとで接着するので、成形作業に失敗が少なくなります。

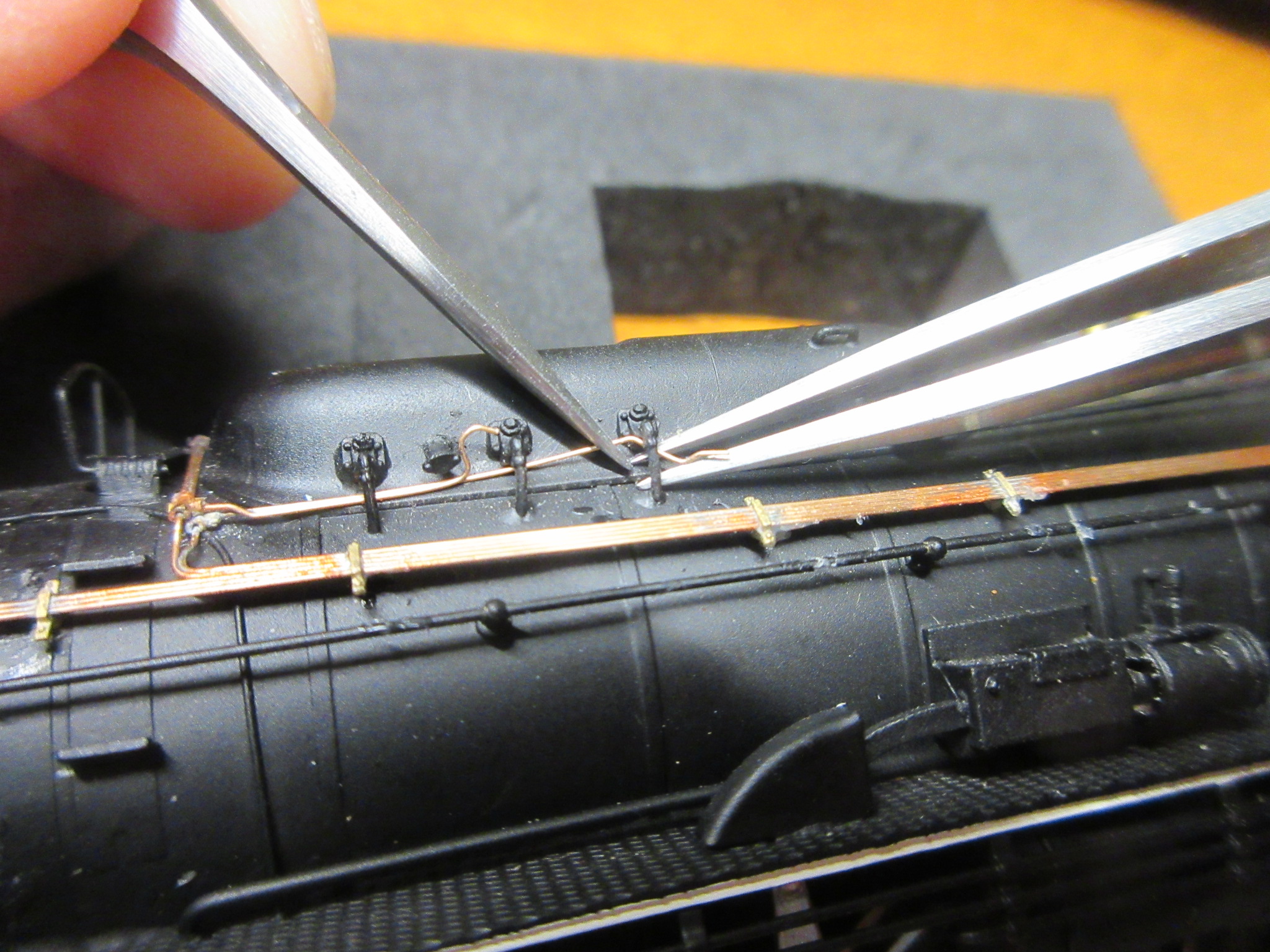

切断後に余った 0.35mmリン青銅線 を使って、砂撒管元栓と接合する空気作用管を左右2本ずつ、計4本製作します。現物合わせで切り出していますが、写真の方眼が1cmなので、 1.5mmX2mm前後 のサイズになります。

腰の強いピンセットはMUSTと感じました。

リン青銅線は余って切断する時にメンディングテープを貼って飛び散らないようにするとともに、そのまま台紙に貼り付けて再利用できるようにしておくと便利です。

砂撒管元栓に 爪楊枝に付けた ホワイトボンドを塗布します。そこにL字形に切断した空気作用管パーツを取り付けます。上端を元栓と接着できたら、下端も同じく 爪楊枝に付けた ホワイトボンドで固定します。

空気作用管の固定ステーや砂撒管元栓との接合部分などを最終的にしっかり固定しますが、私はこの時ホワイトボンドのほうが硬化後、透明になるのでゴム系の代わりに使っています。はみ出た部分も除去しやすいです。

空気作用管、固定ステー、 砂撒管元栓との 接合部分を塗装 します。私はタミヤのセミグロスブラックをネイルアート用筆で塗っています。また、エコーモデルの空気作用管キットでハンダ色が残っている部分はタミヤのカッパー(銅色)を塗ります。

ネイルアート用の極細線引き用筆に関しては、別稿「持っててよかった!ツールとサプライ」をご覧ください。

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202404030001/

Adachi C57門鉄形の正規側の完成状態です。

Adachi C57門鉄形の 非正規側の完成状態です。ヤレヤレ、作業に集中しても4時間ほど掛かりましたが、付けた甲斐はありました。

空気作用管でC57の細長くスマートなボイラーが強調されるように感じます。

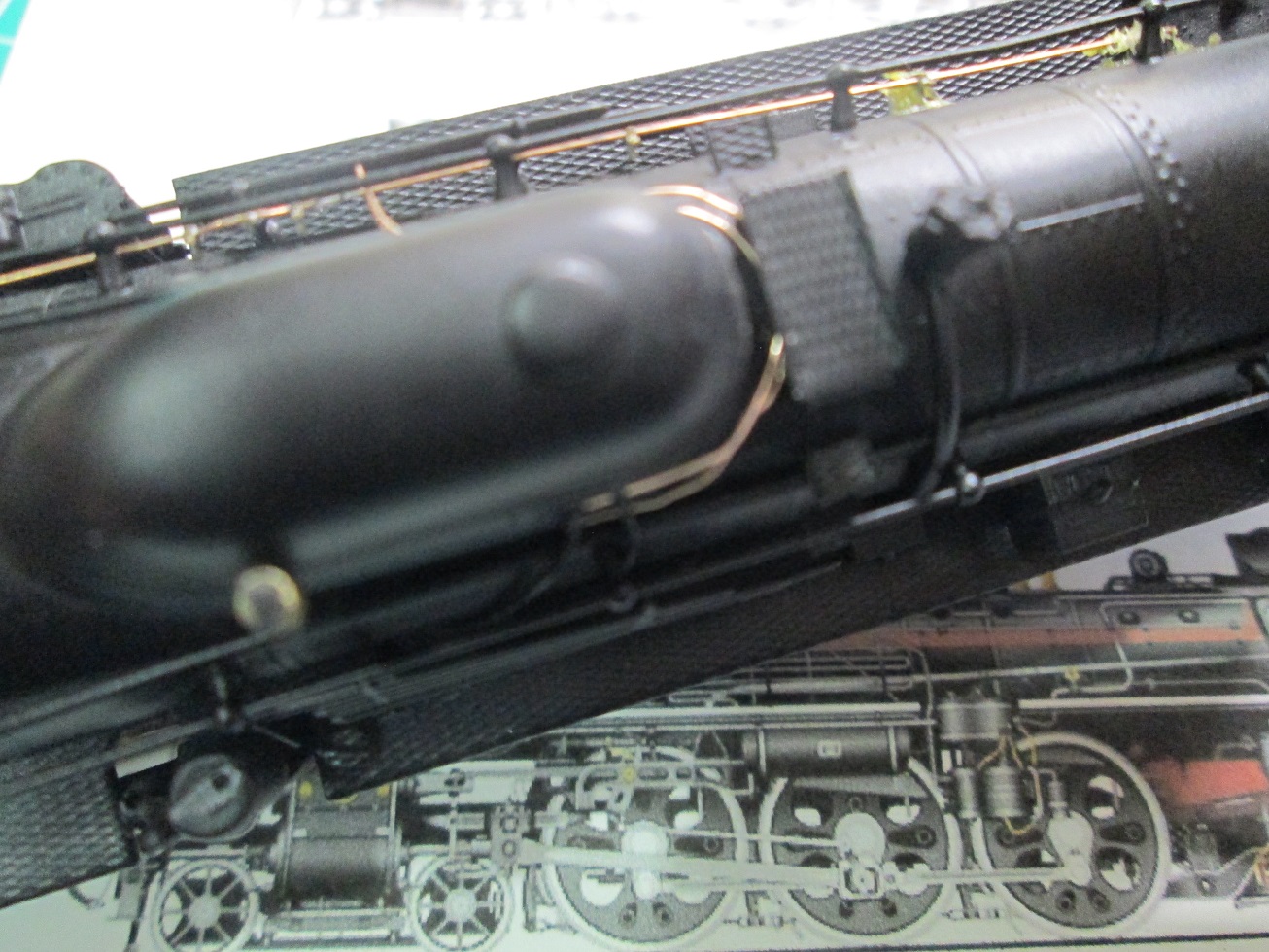

⑥天賞堂 C622への取付事例

棒モータ搭載の#491モデルですので、元々空気作用管が付いていません。

例によってイラストを見ながら、C622号機のいつ頃の状態にするか、検討します。

既存カンタム機3両が急行ニセコ時代になっているため、今回は梅小路機関車館の保存機の状態に近づけることにしました。ただ、 煙突の回転式火の粉止めと給油管は一世を風靡した小樽築港区時代のアイコンでもあるので、現状のまま残しています。

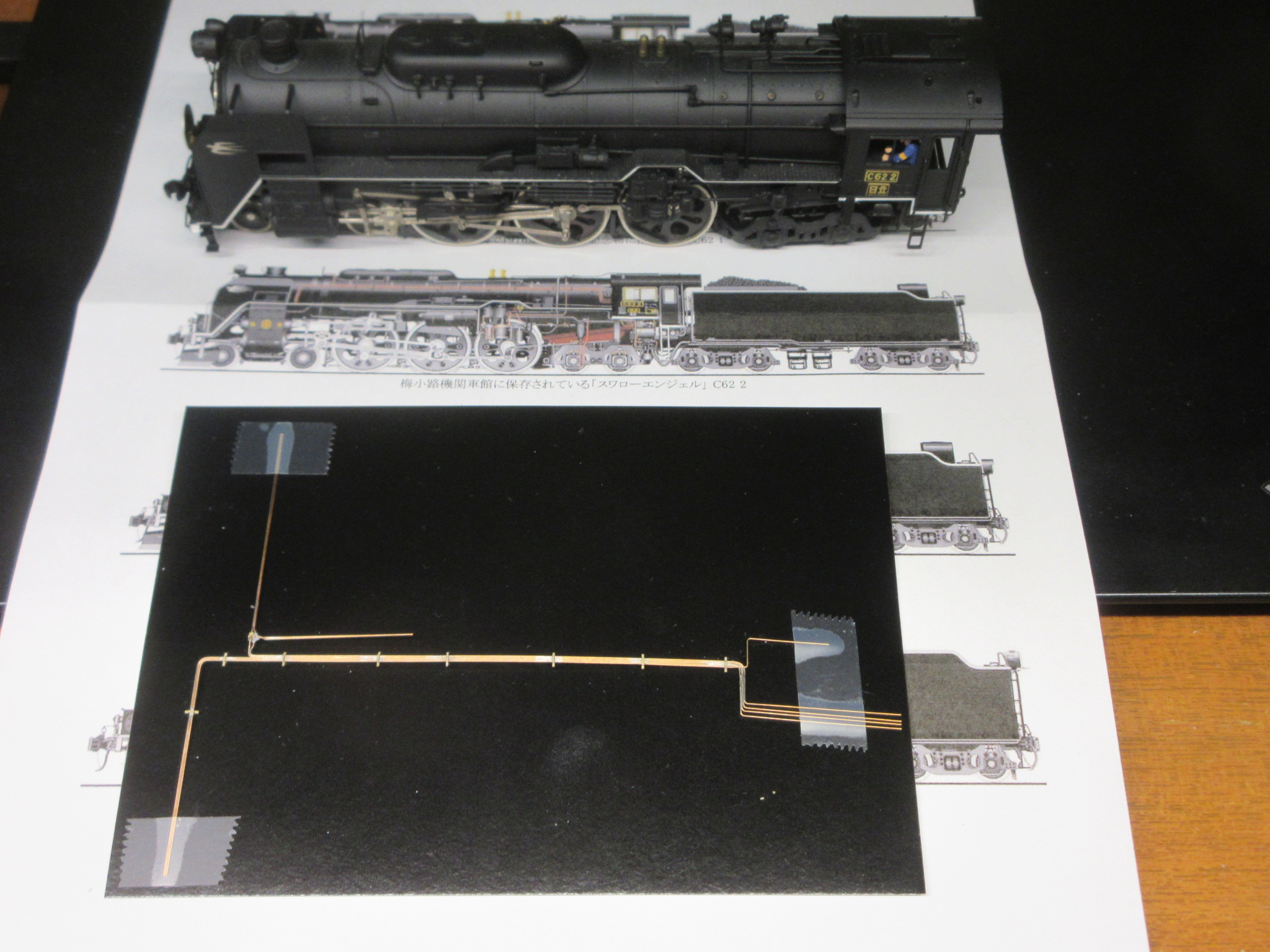

エコーモデルから購入した空気作用管組立て済キットの取付け位置を確認します。

冒頭の実機観察のように、梅小路保存機では 一番下に5本目の空気作用管が増設されてキャブからの引き回しでは他の空気管を跨ぐ形で配置され、継手の位置も違ってニセコ時代の六角ユニオンそのものが廃止されています。

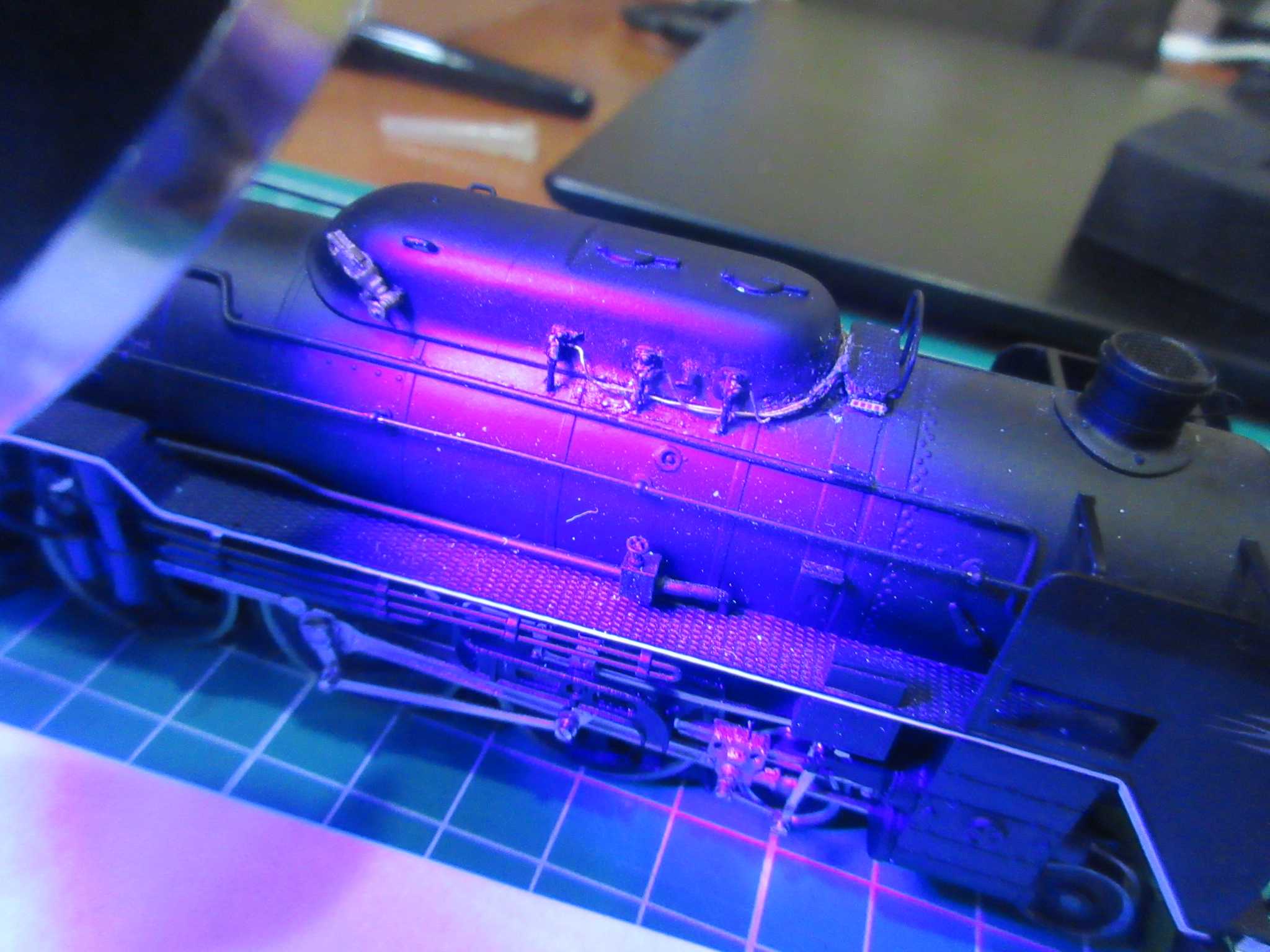

空気作用管を先頭方向から仮置きし、作用管後端のキャブからの出口部分や先端のボイラー下への回り込み部分を多少余裕を持たせて切断します。

空気作用管の後端を切断後にボイラー手すりとの関係を確認しながら、腰の強いピンセットでこじるようにしてボイラーのカーブに合わせて成形します。

空気作用管の前端部分も同様に曲げ加工しますが、ランナーにピッタリ当たる長さに何度か切り詰めながら最終の長さに切断します。

空気作用管の後端と先端を最終的な寸法で切断し、ドームの砂蒔管の下を潜らせたうえで砂蒔管元栓から少し伸びた状態の長さで切断します。

C62の場合、空気作用管は砂蒔管元栓には前方から接合されます。

今回は3本の空気作用管とも 腰の強いピンセット2本を両手に持って成形、切断するようにしました。曲がりにくいリン青銅線を加工するには両手のピンセットで固定しないとうまく成形できません。 かなり大変な作業でしたが、今までの経験を重ねて何とかできました。

もし、うまくできないようでしたら、作例 ④ - ⑤ のようにリン青銅線をL字形に曲げたうえで切断したパーツを後付けすることになります。

ともかく、 2本のピンセットを両手の指のように使い慣れるのがコツ です。

この段階では空気作用管は どこも全く固定していません ので、ご注意下さい。

腰の強いピンセットが必須です。通常のピンセットでは握力が弱いので、力を入れて曲げる時にリン青銅線が外れてしまいます。

ラジオペンチで挟むような感覚で固いリン青銅線をしっかりつかんで曲げ加工する必要があります。

正規側の空気作用管が何とか砂蒔管元栓に接合できる状態になりました。しかし、非正規側の加工が終わっていないので、 この段階でもまだ固定しません。

ドームの手前を非正規側へ回り込むように空気作用管のリン青銅線を成形します。

なかなかうまく成形できませんが、ある程度形になってきたら、セメダインホワイトでドーム先端部分を仮固定して、砂蒔管元栓に接合できるよう、2本のピンセットを使っておおまかに成形のうえ切断します。

やはり、非正規側はドーム部分の曲げと固定が難しいので、リン青銅線がままならず整形が難しい です。

2本の空気作用管をドーム前端中央で切断すると、成形、固定が非常に楽になりそうですが、切断箇所がかなり目につく箇所ですので過去の作例同様に避けています。

空気作用管は片側で2本ずつしかドーム側面に回っていないので、一番先頭側の空気作用管と砂蒔管元栓との接合部分をクランク型に成形して取り付ける必要があります 。写真は正規側接合部分を成形しているところです。

非正規側の空気作用管の大まかな成形と切断が終わってから、仮止めしておいた正規側の空気作用管の砂蒔管元栓との接続部分の本格的整形に入ります。

腰の強いピンセットを両手に持って、あたかもラジオペンチのように挟みながら作用管の先端を整形します。

先出の実機観察のようにC62では空気作用管はJ形に緩やかに跳ね上がってから、直角に曲がって元栓と繋がります。他の機種とは異なりますので、注意しましょう。

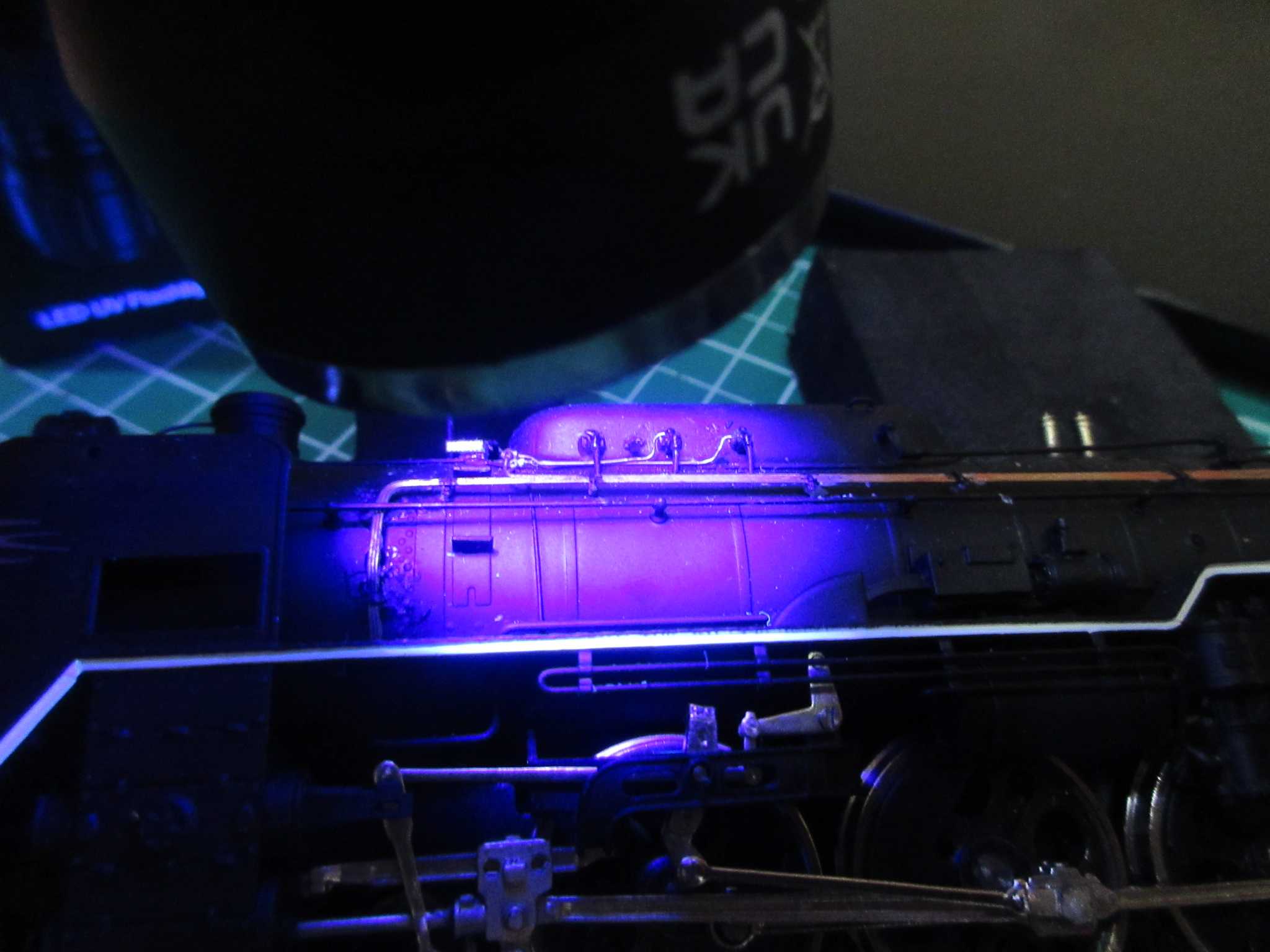

今回、成形、切断の終わった空気作用 管をボイラーと砂蒔管元栓に接着するのは、 従来のホワイトボンドではなく、 紫外線硬化型のレジン( 通称「 UV接着剤」)を使ってみました。

これはご存知の方も多いかも知れませんが、 フィギア製作で盛んに使われる透明、艶消しの溶液で、通常の蛍光灯などの照明では硬化せず、専用の 硬化用のUVライト を照射して硬化させます。

アマゾンでレジン液は500mlで499円、ライトは1,080円で入手しました。

今まで、踏切警告灯のLEDチップ固定や、パンダスパークLEDチップのパンタグラフへの固定に使いましたが、位置修正や成形は未硬化の状態でできるので非常に使い勝手がいいです。

ホワイトボンドは乾燥すると透明になり、収縮率が大きいのとはみ出た部分の除去がピンセットや爪楊枝で簡単にできるのが長所ですが、接着力がゴム系に比べてやや弱いのと乾燥が遅いのが難点です。

先出のC57門鉄型への取付で随分固定にてこずったので、接着剤を変更しました。

レジン液はまず、紙に落としてから、爪楊枝に付けて接着箇所に塗ります。蛍光灯の下なので、いつまでも固まらす、大変助かります。

硬化のためにUVライト を照射しているところです。ほかの照明は消してください。

正規側の完成状態です。

非正規側も空気作用管の形を整えて所定の位置で切断し、レジン液を付けてボイラーと砂蒔管元栓に固定します。

非正規側の完成状態です。

空気作用管を付けた勢いで、棒モータ搭載なのにバックプレートを大改造して装着し、架線注意標識やゼブラ板も付けました。

鷹取工場のプレートを前に完成出場の記念撮影です。

C622と言えば、苗穂工場のイメージが強いですが、1953年にスワローエンジェルのエンブレムを付けてもらったのは鷹取工場であり、1957年にはD52時代からのボイラーを新缶に交換してもらったほか、1981-1985年ころまで繰り返しボイラー検査を受けていました。

不調カマだった故に、幸運な生涯を送っているのでめでたい限りです。機関士の操作ミスによる逆走事故からも復帰したようで、また梅小路に行きたいと思います。

因みに鷹取工場は一部公園になっているだけで跡形もありません。

苗穂工場にも敬意を表して一応、出場記念写真を撮りました。しかし、プレートの昭和44年にはすでに梅小路記念館で静態保存中なので、年代が合いません(笑)。

天賞堂クラウンモデルでの再現例の観察

今後の到達目標の参考に、天賞堂の最高峰モデルであるクラウンモデルでは空気作用管と 砂撒管元栓との接合部分 が各々 どう再現されているか、確認しておきます。

③KTMD52標準形の作例 の中でも、一部天賞堂のカンタムクラウンモデルD52と比較しておりますが、もう少し網羅的に比較します。

まず実機写真も本稿でも掲載している C622 です。 2010年製の クラウンモデル11001 では写真のように接合は省略されています。

次に C623 です。 2010年製の クラウンモデル11002 でも写真のように接合は省略されています。

次に C6217 です。 2013年製のクラウンモデル では、まず空気作用管自体が現行カンタムのダイキャストボディと同じようなエッチングシートに簡略化されており、砂撒管の元栓との接合は省略され、空気作用管と離れたままになっているので、結構目立ちます。これが定価398,000円とは少々がっかりです。

実機写真を本稿でも掲載している C57 ですが、2024年製の クラウンモデルC57 180号機11093 (定価418,000円) では六角ユニオンは接合管とともにしっかり再現されていますが、砂撒管元栓との接合部分は省略されています。

クラウンモデルでも全滅かと思ったら、 C581やまぐち 2008年製のクラウンモデル11027 ではやや見えにくいですが、元栓の真下に接続する形で表現されています。

同じく小型機の C56小海線2007年製のクラウンモデル11018 でもやや見えにくいですが、元栓の真下に接続する形で表現されていました。

これで少々安心しました。

以上、色々な蒸機にぜひ空気作用管を付けて楽しんでください。

今後も追加情報の都度、内容の更新を図りますので、よろしくお願いいたします。

なお、閲覧数が153,000件を超え、鉄道模型に関しては別稿テーマもご覧ください。

「HO 頼れる鉄道模型店探訪 エコーモデル」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202412060000/

「HO/Nゲージ 頼れる鉄道模型店探訪 れーるぎゃらりーろっこう」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202406060000/

「頼れる鉄道模型店探訪 天賞堂銀座本店」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202412010000/

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202412100000/

「サウンドを極める カンタム、サウンドBOX、TOMIXホームサウンド」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202501250000/

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202408130000/

「天賞堂 SL-1システムとは何だったのか」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202501150000/

「HO不動蒸機の再生」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202402150001/

「ビンテージ蒸機の棒モーターを缶モーターに交換する」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smor imoto0296/diary/20241123 0000/

「HO真鍮製蒸機 ウエイト増量」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202402150002/

「HO天賞堂カンタム搭載機を極める」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202402170000 /

「HO 蒸機の牽引力と走行音を極める」

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202412300000/

「HO/N パンダスパーク!に酔う」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202502040000/

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202411070000/

「HO KATO 動かないポイントを動かす」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202412110000/

「HO 機関区、ヤード等の製作」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/2024021500 00/

「HOストラクチャー:腕木式信号機と踏切」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202503040000/

「HO車両ケースを極める」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202403160000/

「大宮鉄道博物館 実車と運転シミュレータが嬉しい」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202412050000/

「パソコン バックアップ・ストレージ・デバイスの選択」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202510130000/

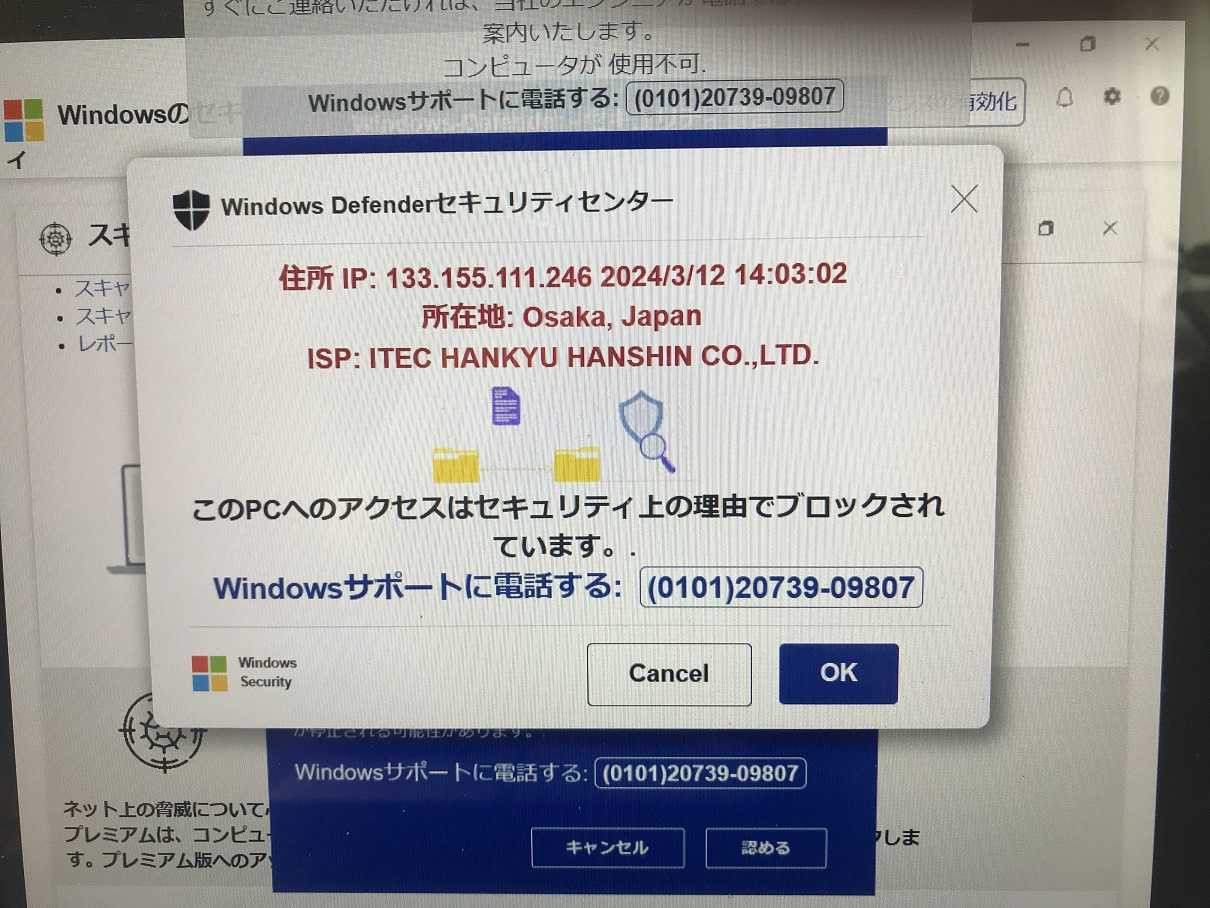

「詐欺画面にご注意 アカウントブロック等」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202404160001/

「緊急必読:商品/投資詐欺サイトにご注意! 私も盗られました」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202405020000/

「VANが青春だった。石津謙介さん」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202404300000/

「市川團十郎 愛之助 映画国宝を10倍楽しむ」:

「遺品整理、終活、断捨離ズルズル伸ばしていませんか?」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202404200000/

「軍用機 飛燕甲 キ61-1実機取材」

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202406200000/

「米軍戦闘機細部作りこみ」

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202403190000/

「プラモデルを極める―軍用機編」

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202403100000/

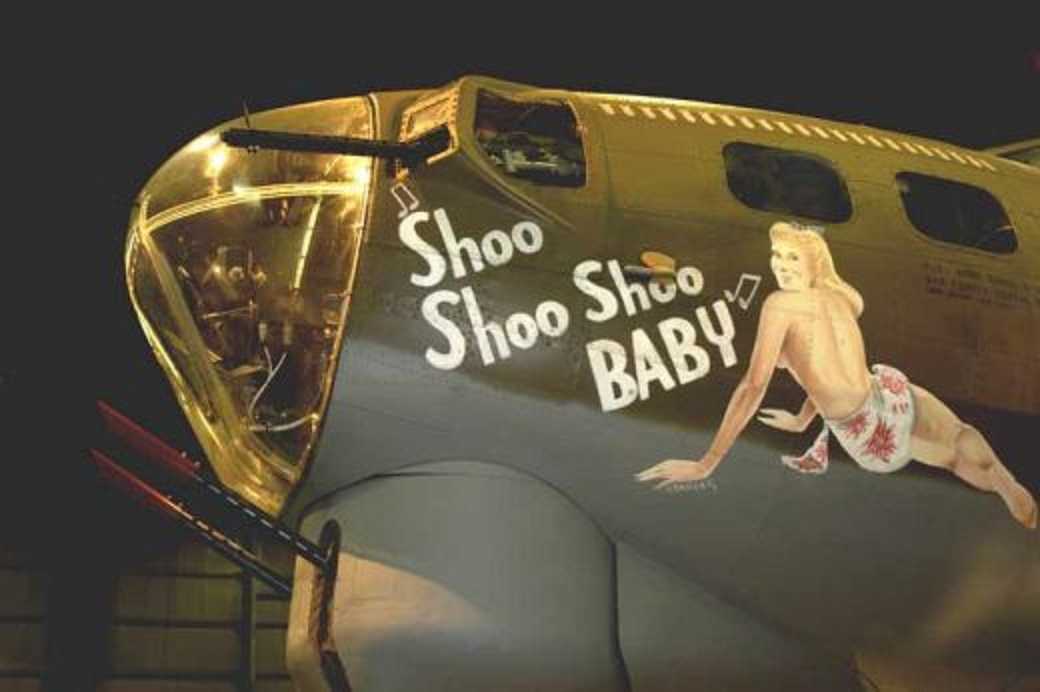

「B17アメリカ実機現地取材」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202403100002/

「プラモデルを極める:B17の作りこみ」

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202403100001/

「帆船模型を楽しむ 戦艦ヒーロー」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202402210000/

「随意契約 備蓄米10kg 美味しく食べてます」:

https://plaza.rakuten.co.jp/smorimoto0296/diary/202507230001/

ほかにも色々ございますので、お気軽にどうぞ。

投稿テーマ一覧です。

-

10/13新>HO 30-60年前の天賞堂等ビンテー… 2025.04.09

-

10/13新>HO TOMIX キハ261 北斗、十勝入線… 2025.03.18

-

10/13新>HOストラクチャー:腕木式信号機… 2025.03.04