2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年03月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

★ 鈴木邦男 『公安警察の手口』 ちくま新書

公安警察。今、日本で、もっとも秘密のベールにつつまれた集団。右翼「一水会」の代表をつとめ、危険な右翼集団として「ガサ入れ」されつづけた人物による、公安警察の実態報告になっています。これがなかなか凄まじい。実際、本書をよめば、マスコミなどで流布しているイメージとかけはなれた、公安の姿に慄然とさせられるでしょう★右翼に甘い公安 → そんなことはない。公安に情報を喋らず、なれ合わないと大弾圧。★犯罪から守る公安 → そんなことはない。犯罪起こすよう政治団体にけしかけることも。★エリート組織の公安 → 刑事警察にくらべて暇だから、試験勉強ができるだけ。★情報蒐集に力をいれる公安 → 実際は刑事警察にやらせていて役に立たない。 ★政治団体犯罪のエキスパート → 既成の団体以外がやると、手に負えない。★公安のエリート → 捜査と称して喫茶店で勉強しただけだから、潰しがきかない。★スパイによる情報収集 → たかが野坂参三の共産党除名を発表直前に知る程度。実際、公安の無意味さは想像以上で、よくこんな組織がふんぞりかえれるもんだと感心させられます。かつての政治団体の構成員をつけまわし、人権侵害をやる以外、能がない集団。なんで国松長官銃撃事件の犯人がつかまえられなかったのか。この書を読んでみるとよくわかります。ほかの公安調査庁などは、公安以下の存在というおそろしさ。オウムに破防法適用するのに必死だった理由などは、涙が出てまいります。公安警察を存続させないことを訴える熱い口調。その最大の標的になっている日本共産党に、「【完全なる】武装路線放棄」をもとめるのには、なかなか感心させられました。とはいえ、さすがに内部情報も限られていることもあって、公安に追いかけられる側、もしくは公安周辺からの描写にしかなっていないのが減点部分でしょうか。かれらは口も堅いですしねえ。しかし、今日本の最大の暗部のひとつが公安警察にあることは疑いありません。膨大な捜査費の架空計上をしているのは、なにを隠そう公安警察なのですから。市民の眼から隠され続け、肥大化する公安警察。その闇にせまる力作といえるでしょう。評価 ★★★☆価格: ¥714 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 30, 2005

コメント(3)

-

★ 板垣恵介 『バキ』25巻 秋田書店 少年チャンピオン

コミック派だったので、なんとか積ん読状態から読了。………とにかく、「バキ」のラウンドから、「武器使用あり」にしちゃったのが、この作品混迷の原因ではないかと。いつのまにやら、退治されちゃって、泥縄式に中国武術との対決。てか、柳龍光が柔術家に退治され、シコルスキーはガイアに退治されちゃうんじゃ、まるっきりお話しになんないじゃん。弱すぎ。そんでもって中国武術編だけど、これがまたどうしようもない。なにより烈海王以外、これといった強そうな「中国武術家」像が浮かびあがってこないのが致命的です。いや、そう簡単にあらたなイメージなど作れるはずもないもないのだから、これはいいすぎか。これまで、色々なキャラ出しすぎたため、もう武術家間で区別がつかないよ。列海王の師匠は、勇次郎に皮はぎされちゃうしなあ。まあたしかに、筋肉・オリバ、総合・バキ、中国・列、神・勇次郎、スピード・アライJrがあれば、あとはいらないのだけど。花山とか、ハンマーとか、いろいろキャラつくったけど、ずいぶん事実上死んでる。ときどき顔見せ程度に出てくるけどさあ。中国武術編も、ザコキャラ「海王」どもは、バッタバッタと倒されてしまい、興ざめおびただしい。今巻は、とにかく烈海王は格好いい。満腹。生き方。足技。しびれます。なかなか寂海王がんばってます。それだけ。今巻は、アライ父と勇次郎の会話のような、心にひびくセリフはなかったなあ。う~ん、郭海皇と勇次郎の決着がはやくみたい。どうなったんだろう。ぶつぶついいながら、次をもとめるのだから世話ない。評価 ★★☆価格: ¥410 (税込)

Mar 29, 2005

コメント(0)

-

★ 広野 由美子 『批評理論入門― 「フランケンシュタイン」解剖講義 』中公新書

近代科学が自らが産みおとした怪物に復讐される物語、『フランケンシュタイン』。映像で、演劇で、さまざまにメディアを越境し翻案され広まったあまりにも有名な作品とイメージ。この元になったのは、メアリー・シェリー著『フランケンシュタイン』という小説でした。このテクストを片手に、小説をいかに読んでいくのか。そして、これまでいかなる批評がおこなわれてきたか、通観されています。この書は、批評理論をながめるための、なかなかの力作になっているといえるでしょう。内容は2本立て。小説『フランケンシュタイン』を元に、小説をいかに読むべきか、詳細な小説についての解説をつけた「小説技法編」。そして、「批評理論編」。前者は、「語り手」「時間」の解説、プロットとストーリーの違い、「焦点化」「枠物語」「メタフィクション」「間テクスト性」など、小説を読んでいく上で必要な知識の詳細な解説。後者は、「伝統的」「ジャンル」「読者反応」「脱構築」「精神分析」「フェミニズム」「ジェンダー」「マルクス主義」「文化」「ポストコロニアル」「新歴史主義」…などなど、各批評方法はフランケンシュタインをどのように読んだのかが取りあつかわれています。たしかに面白い。ただし、面白いのは、第一部の小説技法編までです。入門とまで銘打ちながら、肝心の批評理論の紹介の方は、あんまり面白くない。てゆうか、そもそも批評は何のためにおこなわれるのでしょうか。脱構築批評は、テクストが論理的に矛盾を含んでいて統一されていないことを明らかにします。そりゃそうだ。しかし何でそんなことをやらにゃならないんだ? マルクス主義批評は、思想を支持するかに関係なく、テクストを物として歴史的時点で生じた「産物」としてあつかい、そのテクストの生産に不可欠な歴史的・経済的・政治的条件との関係を考えるんだそうです。ふむふむ。でも、それなんのためにやるのよ。批評家は、フランケンシュタインをどう読んだかはこれを読めばたしかにわかる。しかし、批評家は、なぜフランケンシュタインを読むのにそのアプローチを採用したのか、いやなぜそのアプローチを採用せざるをえなかったのか。その辺の、いちばん熱い部分は、まるで分からない。批評理論について学びたいものは、さまざまな理論的アプローチがあることを知ることができるでしょう。でも、それを読んだ初心者は、どれを採用したらいいのでしょうか。つかわれた本の大半が邦訳されていないというのに。使いこなせなければ、あまり意味がないのでは。たとえば、ジャンル批評なんて、する意味あるのでしょうか。また、フランケンシュタインの登場人物に、なぜジェンダー批評はホモを読み込もうとするのでしょうか。「入門」を銘打つなら、その辺の「意味」「目的」をきちんとつたえる必要があったとおもわれます。その辺が残念。フェミニズム批評のように、目的が分かりやすいような批評ばかりではないとおもいますよ。評価 ★★★価格: ¥819 (税込)

Mar 28, 2005

コメント(15)

-

★ 坂野潤治 『明治デモクラシー』 岩波新書 (新刊)

岩波新書がまたやってくれた。『昭和史の決定的瞬間』(ちくま新書)で話題になったからか、坂野潤治を引っ張ってかかせたこの本書。まったく、『ダシガラ』でしかない、見る影もない愚作になりさがっています。というか岩波新書に言いたい。他社で新書を書いた人間を引っ張ってきては、つまらない新書を量産させるのは、金のムダだからやめてほしい。坂野潤治の著作の一連の悪質さが、ここであらわになったことを喜ぶくらいしか、この書は使い道がない。そもそも戦後歴史学は、戦前について「上からの民主化」を強調するあまり、「下からの民主化」「民主主義の伝統」をとらえてこなかった、という。このご託宣こそ、まったくもって噴飯もの。敗戦直後、大正デモクラシー研究を開始した松尾尊允『大正デモクラシー』(青木書店、1966年)をみればよい。そこには、日本ファシズムによって中断されたデモクラシーの「伝統」をあきらかにしたい、と高らかに宣言されているではないか。坂野は、松尾の大正デモクラシーに関する古典的ともいえる研究をまったく読んでいないのであろうか。おそろしい程の「歴史の捏造」としかいいようがない。内容をみよう。この書のモチーフは、坂野のレベルにあわせて、かなり単純なものだ。福沢諭吉・徳富蘇峰、中江兆民・植木枝盛といった、明治期デモクラシーのイデオローグたちの議論を2つの系列に腑分けしていく。キーは、改進党系=イギリス議会主義・二大政党論、自由党系=ルソー主義・人民抵抗議会、の対立です。1880年代から90年代、この2つの流れの分裂と交錯が展開していく過程。もはや、明治憲法の成立によって、ルソー主義的人民抵抗議会路線をとれない、自由党。本来なら左派に位置づけられる自由党系は、やがて板垣退助の路線転換を介して「地租軽減」から「開発」へと軸足を移し、「官民調和」路線へと転換していく。その過程で、藩閥と自由党がむすびついて成立した立憲政友会。この成立をもって「官民調和」体制とみなし、明治デモクラシーの終焉をとく。それなりの説得力があることは確かです。たしかに、ここから教唆される内容は大きい。地主のデモクラシーであった明治。しかし、政論を実現するため奔走する自由民権運動の志士たちの姿。一年に一度あつまるだけのことが、いかに大変なことなのか。この時代のイデオローグと党員たちの息吹は、ここからはたしかにつたわってきます。しかしです。それは、変に政策決定過程を描かないから、平明に展開されているだけでしかありません。はじめから自明とされた2つの流れ。そこから導きだされた、イデオローグの発言の時系列的展開と、おざなりに政党の決定がえがかれるだけ。そして付け足し程度の政党内力学の分析がくわわります。そこには、藩閥政府の政策決定過程とその周辺や、自由党・改進党など政治団体の意思決定過程(首脳部)と、そこに働くさまざまな外部からの力学は捨象されたままです。そりゃ、分かりやすいに決まってる。そのかわり、おそらく何も正しくはないでしょう。なにより胡散臭いのは、「伝統」を【発見】しようという欲望そのものにあります。松尾にも通底していた坂野潤治の問題意識。たしかにその結果、無限の史実があるのですから、「伝統」はかれらに答えて報いてくれるでしょう。しかし、そんな【発見】など、無限の史料から恣意的に抽出した、史実の捏造に近いのがほとんどです。たまたま、うまく説明できるかもしれない。今回も、説得されそうな部分は、たしかにありました。しかもその「伝統」は、終局的に「昭和ファシズム」などの、破局に至ったことについて、どう説明するのでしょうか。その答えは、きまって「外部」からの暴力的な「中断」でした。実際、松尾も坂野も、「ファシズム」「戦争」「明治憲法」などによって片づけてしまう。ここから、あらかじめ完全に排除されてしまっているのは、「下からのデモクラシー」こそが、「ファシズム」や「戦争」など、デモクラシーそのものを挫折させる土壌をつくるのではないか、ということにあります。「社会帝国主義」なるパースペクティブが完全に欠落した本書。21世紀にもなって、こういう愚鈍さは、ゆるしがたい。最後に、大正デモクラシーを語る坂野潤治。ここでは、吉野作造が否定的にとりあげられます。かれの民本主義とは、すべて明治のデモクラシーに備わっていた。しかし、吉野はこれを欧州からの移入思想として説明した。自国の伝統として説明しなかったから、やがて新しい思潮にとってかわられるのだ。やがて、ソ連型の社会主義にとって替わられ、吉野はその役割を終えてしまうのだ。坂野はこう主張します。しかし、福沢・中江から、美濃部達吉、北一輝、吉野作造にいたるまで、自国の伝統からデモクラシーをくみとった人はいません。それは、すこしまえの民主党「オリーブの木」構想まで続く、日本の120年もの「伝統」であったのではないでしょうか? いや、そもそもイタリアで採択され成功をみた「オリーブの木」構想は、1935年コミンテルン・テーゼ「人民戦線理論」の焼き直しであることを想いおこせばよい。そもそも、伝統的なデモクラシーというのは、あるのだろうか。イギリスの議会政治は、ギリシャ民主政の参照なしに、ありえたであろうか。そもそも、「下からのデモクラシーの伝統」にこだりたい欲望に秘められた「政治性」こそ、坂野は再点検すべきではなかったか。その再点検こそ、なぜ「下からのデモクラシー」がイラクやアフガンで残虐な行為をおこなうことができるのかという深刻な問いにこたえることができる、唯一の道であるのではないか、と評者は確信しています。評価 ★★価格: ¥735 (税込)追伸ちなみに坂野潤治『昭和史の決定的瞬間』は、それなりに評価できる面があります。たしかに面白い。それは、視角や方法論もさることながら、そもそも社会大衆党自体、戦後歴史学に大きな影響をもたらした、社会民主主義~共産主義にとって否定的媒介でしかなかったことにあるでしょう。あわせてご参照いただければ幸いです。

Mar 25, 2005

コメント(4)

-

★ 荷宮和子 『フェミニズムはなぜ没落したのか』 中公新書ラクレ

どうして、女性って、自分の感性を絶対と思えるのかねえ。しばしば男性は、そういいたくなるときに、遭遇することがあるようだ。だからこそ、女性って「面白い」のでしょうけど。この書の攻撃対象は、フェミニズムです。「上野千鶴子」です。フェミニズム=出世指向=学歴に対し、「フェミニズム的なもの」=欲望に忠実=学歴も職種も無関係を対置します。女のクセに女を理解できないフェミニスト。「フェミニズム的なもの」まで衰退したのは、全部フェミニズムが悪いらしい。そして林真理子を礼賛。まあ、世の男性にはわかりにくいことですな。そして「80年代は良かった」論です。80年代は、団塊と団塊ジュニアにはさまれたくびれの世代であり、女性にとって「均等法の時代」「まわりのことを気にしない世代」「解放と希望の時代」「お金さえあれば、女性でも生きていける初めての時代」「遊びにも趣味にもオシャレにも恋愛にもセックスにも学問にも一生懸命だった時代」「キャリア派が台頭したから、お嬢様派も台頭した時代」「まずは自分が幸せになる=みんなで幸せになろうよ」だったらしい。「フツーの男なんて、女だったら仕事のできないブス」「私より共通一次の点数が下の男なのに、なんで安い給料で働かなければならないんだ」至言だ。これくらい、女性の不満を直裁にあらわした言葉はない。ファッション界に足を置いていた著者が、ひたすら、自分の実存にもとづいて語りたおす。「男の料理は施し」「かわいいものに囲まれたい」「オリーブ租界論」「JJ派vsANAN派」「宝塚フェミ論」「おたかさん論」「おとこマスコミvsおんなマスコミ」「男=下劣ゆえに対抗できない論」「実家と縁をきるため女性はオウムに入信したのだ」「普通の親のいる家庭こそ鬼門」「理屈はいい、やり方を教えろ、フェミニズム」…なんというか、、、その、、、すがすがしい。なんでもかんでも世代論、「80年代」論に回収し、読みやすいのに意味不明な論理展開が横行。カラス族、DCブランド、勝ち犬負け犬、勝ち組負け組。昨今のプチ・ナショナリズム批判。結局、提言といえば、「80年代の雰囲気を復活させよう!」「○○がしたいという希望を取り戻そう!」なんだから始末に終えない。ちなみに、男性蔑視論者でもあるらしい。おそらく、この書は最初から間違っているのだろう。「80年代論」以外、おそらく何の価値もない。だから、この書の間違いを批判することは、当をえたものではない。歴史上初めて出現した、醜い下劣な女性がフェミニストだ、と断言する彼女。そこには、社会的かつ後天的に構成された、ジェンダーを身につけてしまった女性の姿が顔をのぞいている。たしかに裏表紙をみると、荷宮氏は美人ではないが、可愛い女性である。おそらく、知らず知らずのうちに、彼女はジェンダーを身につけてしまったのだ。だからこそ、この書は悲しい。ジェンダーを身につけた彼女が信じた、フェミニズムが手にしているはずの「真理」。彼女は到達することはできない。いや。そんな「真理」など無いことを知らない。「解放」は、永遠にやってこないことがわからない。そのため、ヒステリーをひたすらフェミニストと男性にぶつけるこころみがくりひろげられてしまう。高度成長とその後もつづいた経済発展の中で、「結婚」しかなかった女性の選択肢が多彩化。そこで目だちはじめた亀裂。フェミニズムはそれをおおうためのイデオロギーにすぎなかった。そのことが理解できない。そもそも、80年代の自分が幸せになることをもとめること自体、亀裂の存在を意味していたであろうに。フェミニズムは退潮したのか?「フェミニズム的なもの」はなくなったのか?おそらく、そうではないだろう。少子化をみればよい。「生き方」の多彩化をもとめるために、「フェミニズム」をつかう必要は、なくなっただけであろう。この書は、なんの意味もないだろうが、すくなくとも「即且対自化」されたフェミニズムの現況をあらわしている。現今の、プチ・ナショナリズムという対自的状況の出現に、女性はどのような処方箋を書こうとするのか。著者にはおそらくそんな能力はない。だからこそ、ポスト・フェミニズムへの興味が尽きない。評価 ★★価格: ¥798 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 23, 2005

コメント(0)

-

★ ケインズ派大御所の経済分析 山家(やんべ)悠紀夫 『景気とは何だろうか』 岩波新書

わたしは、どうも岩波新書が嫌いです。性に合わない。なにより、功なり身をとげた学者・ジャーナリストなどが、「自分の業績をまとめてみました」感がぷんぷん漂ってくる、あのスタイルが嫌です。かといって岩波新書は、中堅どころの学者・ジャーナリストに、強烈な問題意識にしたがって、専門書チックに書かせると、決まって『ルポ 戦争協力拒否』みたいな代物になってしまう。なぜ中公新書のような重厚なデキバエにならないのか、不思議だ。山家悠紀夫はケインズ派の経済学者。岩波は、決して「構造改革」派に新書を書かせない。だから、珍奇な議論はない。手堅い大御所がかく。まとめてくれるのは、そりゃありがたい。安心だ。でも、新味がない。好不況の定義。景気の波はなぜ生まれるのか。キチン、ジュグラー、クズネッツ、コンドラチェフ、各波の解説。景気動向指数の解説。戦後日本の経済史と景気循環のおさらい。景気政策は、金融政策から財政政策へ。そして、1997~98年を画期とする、日本経済の構造変化に説きおよんでゆく。1997年橋本「財政構造改革」不況を境に、就業者数と賃金が減少を続ける日本。構造改革派のお題目、「財政政策は景気回復に効かない」「構造の悪さが不況の原因である」「不良債権が景気を悪くする」といった、蒙昧きわまる議論は、逐一批判されています。構造改革は、大企業と中小企業、中央と地方の収益格差をもたらし、景気を悪化させたこと。構造改革は、企業収益から家計所得への波及という、景気の自律的拡張のメカニズムを壊し、政府と未来への「信頼の破壊」をもたらしたこと。とくに、不良債権処理がすすめられた「にもかかわらず」、景気が回復しているという見方をしなければならないことを提唱。決して、銀行は、優良投資先へのリスクをとれないのではなく、優良な投資先がなかったのだ、と批判されます。企業部門の収益改善は、家計部門に波及しないかぎり意味をなさない。景気は良くなっても、世帯間格差は広がり、雇用が増えず、賃金が減少し、労働強化では意味がない。なんとジニ係数は、米英につぐ0.322。かのポール・ボネの国フランスやドイツの0.28~0.25などより悪い。そこで、悲観的な「景気を回復させても、暮らしはよくならない」という絶望的な見方が提示されてしまいます。う~ん、痴漢でつかまった植草一秀以外、ほとんどいないケインズ派エコノミストに、「暮らし」の死亡宣告をされるとは…先は暗いのか、日本経済。しかしなんですかねえ。ケインズ派(財政出動派)の観点から、構造改革の批判ばかりなされるけど、もうひとつの道、インフレターゲット=デフレ期待反転派(金融政策派)に「まったく」触れられていないのは、いかがなものでしょう。まあ、一応経済学的にみれば「正しい」わけですから、批判しようがないのも事実ですが。ほぼ完全に無視されているという状況は、本当の経済政策の対立軸がどのへんにあるのか、すきまからうかがうには格好の書物になっております。評価 ★★☆価格: ¥735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 17, 2005

コメント(0)

-

★ ガヤトリ・C・スピヴァク 『デリダ論 「グラマトロジーについて」英訳版序文』(田尻芳樹訳) 平凡社ライブラリー

ええ、読みましたよ。面白そうでしたし。悪いっすか。すみませんねえ。デリダ関連の書といえば、東浩紀『存在論的 郵便的』(新潮社 1998年)くらいしか読んでいなかった評者です。こんなものをレビューするなんて、ふざけた話ということくらい、分かっているのです。許してください。とにかく、『存在論的 郵便的』がとっても面白くって。「哲学すること」って、こんなに楽しいものなんだ、ということで、ついついこっちも読んでみたの。スピヴァクだし。おまけにデリダだし。そんで、これがスラスラ読めるんですよ。ハイデッカー『ニーチェ』(平凡社ライブラリー)のときの苦労が、ウソのように、もうスラスラと。いやあ、これも東浩紀『存在論的 郵便的』(新潮社 1998年)の偉大さ、なんですかね。これ読むと、浅田彰『構造と力』なんて、いかに皮相なだけの紹介で、ぜんぜん踏みこみがたりない本だったかということがわかります、ってこれ『デリダ論』の紹介でしたよね。すみません。ガヤトリ・チャクラボーティ・スピヴァク。1942年、カルカッタ生まれ。1961年渡米し、英文学研究。コーネル大のポール・ド・マンに師事。現在、コロンビア大教授。1976年、アメリカで刊行された彼女の処女作の和訳。そもそも、フランス現代思想がアメリカに本格的に流通するまえのお話し。だから、そのすばらしさをアメリカ人にも伝えようと、その熱気がそのまま封じ込まれ、この本自体がアメリカにおけるフランス現代思想受容の証言となっている稀有の書です。本来なら、日本でも1980年代前半までには訳さなければならなかった本、と訳者あとがきで書かれていますが、まったく同感ですよ。ちなみに、スピヴァクの英訳グラマトロジーの「本体」の方は、あまりの難解さに、散々な評判でした。ついでに、『グラマトロジー』は和訳もひどい。たまらんなあ。1970年代まで、ジャック・デリダはどんな哲学者だったのか。それがよく分かるようなつくりになっています。デリダとニーチェ。デリダとハイデッカー。デリダとフッサール。そしてデリダとフロイト。デリダを通して、これらのテクストを縦横無尽に引用して、議論していくスピヴァク。そして、デリダと構造主義。フーコーの『狂気の歴史』における、デカルトのコギトをめぐって、デリダがはなつ批判。エピステーメーの構造からきりはなして、「言語の考古学」ははたして可能なのか。ややヌルいのが、デリダとラカン。決定的違いにふれながら、あまり展開されていません。このあたり、1976年に書かれたという限界が宿しているみたい。ただ、どれもとても分かりやすい。デリダをとおして、現代思想をマッピングするスピヴァク。ただ、サルトルやバタイユ、バルトやドゥルーズはまったく出てまいりません、残念!今となっては、デリダはヌルいのかもしれませんね。う~む。あまりにもメジャーだし、底が割れてしまったというのか。フリー・ジャズ・ミュージシャン、オーネット・コールマンによばれて、詩の朗読会をやって散々な目にあったデリダ。なんでわしが来ることを聴衆に伝えなかったんだ、とコールマンに不満たらたらだったそうですが、この話、本当なんでしょうか。コールマンの方がエクリチュールを実践していたというオチつき。そこへいくと、スピヴァクには、やけどしそうな熱さの前兆が感じられます。文学と批評双方が脱構築的に開かれる必要性、自民族中心主義の脱構築、などをかたるときの、スピヴァクの生き生きとした筆致。やがて、「反対向きの自民族中心主義」をも批判し、脱中心化された中心をも批判する、スピヴァクの熱い人生出発点にあたるのでしょう。評価 ★★★★価格: ¥1,155 (税込)

Mar 16, 2005

コメント(4)

-

★ 加藤四季 『お嬢様と私 たなぼた中国恋愛絵巻(3)』 ジェッツコミック

長い間出なかったのでどうなったんだろうと思ってたら、いきなり最終巻になってしまっていた。う~ん、残念。この本は、中国の前漢時代、有名な武帝のひ孫にあたる、宣帝とその妻許平君を描いた超マニアックな4コマ漫画なんですな。ちょっぴりすごい。ときどきメロディを読んでいるおいらも、まさかそんなマニアックなものとは知らずにちょくちょく読んでました。後輩の女の子に「単行本が出てる」などと、指摘されてようやく気がついたほどです。ちなみに、加藤四季の四季は『史記』から録ったらしい。『高校天使』のときから読んでたけど、ぜんぜん知らなかったなあ。本来なら許平君は、大司馬大将軍兼領尚書事の霍光と霍氏一族に殺されるはずなのにどうなるんだろう、と周りをやきもきさせながらの、大団円。後輩の女の子はつまらんと怒ってました。うーむ。まあ、史実どおり殺しちゃってもなあ。四コマ漫画も、なんか現代物になっていて楽しめます。霍皇太后(廃帝だから、太皇太后になるんだっけ)は、結構好きだったんだけどねえ。バロームクロスの回とか。あと、「マジカル霍様」の艶姿は、もうちょっと見ていたかった気がする。あと、個人的にはせっかく宣帝なんだから、「酷吏」に大活躍させてほしかったですね。うむ。本当に最終回で残念。評価 ★★★★価格: ¥780 (税込)

Mar 15, 2005

コメント(0)

-

★ 中条比紗也 『花ざかりの君たちへ 23』 花とゆめコミックス

今まですっかり忘れてたけど、とりあえず読みました。困ったねえ。コミックス派だったので、本誌は追ってなかったけど。。。てか、山田南平『紅茶王子』ともども、読んでいたのに途中から追わなくなった作品でして。。。紅茶王子もそういや終わったけど、結末しらないや。どうしよう。まあ、那州雪絵の永遠の名作、『ここはグリーンウッド』(花とゆめコミック、白泉社)ファンで、「如月瞬が女だったらなあ」と妄想しなかった人間は、いないはず。「天国へのハシゴ段」とか、作者もやってるしね。「チェリーウッド」に憧れたもんです。まあ、この作者のすごさは、本当に主人公を女にして男子寮生活をえがいちゃったことにあるんだけど。いや、もう、ありえなさすぎでさあ、途中からまるっきりファンタジー。はじめは、グリーンウッドの続編みたいな感じで読んでたのだけど、耐えられなくなってしまいました。だいたい、男子寮生活なのに、ここまで男気の薄い作品はなかった。結局、ばれちゃって退寮でお仕舞い。困ったもんだ。それにしてもさあ、さすがに中央くんに告白させるのは「人でなし」なんじゃないか。てか、受け入れても受け入れなくても、どちらかが傷つく気持ち悪い展開じゃないですか。編集はとめなかったのかねえ。でも、『ミッシング・ピース』や『夢みる葉っぱ』などの、この人の小品は好きなんですよね。やっぱり買っちゃうのかな。評価 ★★☆価格: ¥410 (税込)

Mar 15, 2005

コメント(0)

-

★ 谷口誠 『東アジア共同体 -経済統合のゆくえと日本-』 岩波新書

東アジア共同体をとなえた本。そんだけ。じゃすまないので、続き。国際経済外交の一線に立っていた元外交官が、グローバリゼーションに触発されて世界各地でおきている、FTAや地域統合をアジアでも作りましょう、と提言してくださいます。そして、イニシアティブをとらない、アメリカ追従の日本外交の戦略性のなさを叱ります。そして他人ごとのように、通産省や農林水産省、大蔵省などの先見の明のなさを批判してくださいます。日中のアジアにおけるパワーゲーム。アジア通貨危機の反省から、「ASEAN+3(日中韓)」の地域経済統合を目指す動きが活発化しました。中国はアセアンと提携して、日本はやられっぱなし。2002年11月には、中国・アセアン自由貿易地域協定。日中FTAの提唱。日本は、泥縄式にアジアとFTA交渉へ入る情けなさ。その泥縄の代表が、日本のTAC(東南アジア友好協力条約)加盟拒否事件。するとアセアンは、中・印に持っていき、そのまま署名されてしまう。あわてた日本は、2003年11月、東京で開かれた日本・アセアン特別首脳会議で、加盟表明したんだそうです。ブザマすぎ、小泉。GATT、京都議定書加盟などで、世界標準の国になるため攻勢をかける中国。なかなか意外なことも書かれています。その1。「ASEAN+3(日中韓)」でみると、域内貿易比率は5割近い。ところが、中国の直接投資受入国の比率でみると、日・EU・台湾ともに7~8%前後、韓国5%で、香港の33%などとは比較にならない。韓国でも、日本は15%(アメリカが5割)を占めるだけ。日本は、アジアにはあまり投資していない。中国への直接投資残高は全体の4%。「ASEAN+中韓台香」でさえ、2割にもならない。その2。農水省は、「例外なき関税化」をさけるため、お米に「ミニマム・アクセス」(最低輸入量義務)を適用したものの、市場で消化できなかった。そのため、結局、「関税化」を受け入れ、なおかつ今も「ミニマム・アクセス」継続中の2重苦らしい。しかも、「ミニマム・アクセス」で6兆円も農家にバラまいて。もう、無茶苦茶すぎて泣けてきます。誰か責任をとったんだろうね?閑話休題。とはいえ20年以上、東アジア共同体をつくるべきだろうとはおもっていた評者でさえ、中国経済が台頭した近年まで、現実味がまるでありませんでした。歴史はつねに「過去にむかって」捏造される、を地でいっています。その意味で、なぜ東アジア共同体が実現できないのかを考えてよむには、最適の本ではないでしょうか。たとえば、FTAを締結すると、中・韓のえる利益は、日本のえる利益よりも圧倒的に大きい。このことは、さすがに著者も認めざるをえません。しかも、この本ではさまざまな地域経済統合へむけた協力が提起されます。石油共同備蓄構想。石油共同開発。労働力受入。技術移転。深刻化するアジアの環境問題への協力。輸入依存度を高めつつある東アジアにおける共通農業政策構想…。おどろくべきことに、これがことごとく、ODAなどで「日本が金を出す話」として提起されるのです。受益者はだれなんだ? この著者、このことにまったく疑問に感じないようです。いつまでたっても、税金を使うことを既得権とでもおもっている、エリート官僚のクセがぬけないのでしょうか。だれが金を払うねん。てか、この著者のだしてくる史実。そのまま受けとると、日本がアジアで国益をめざしイニシアティブをとろうとすると、つねに中国はアメリカをつつき牽制させる構図になってしまうのです。著者は、米中接近に警鐘まで鳴らしながら、それに全然気づいていません。日本が「円の国際化」を目指せば、中国は米・IMFと連携してAMF構想をつぶし、アジア共通通貨で応酬します。アメリカに日本を牽制してもらいつつ、アジアで国益を追求する中国。日本は、中国に協力しても、中国ほど利益があがるわけではない。結局、アホらしいから、日本は東アジア共同体に及び腰だった、という所が正解なのでしょう。てか、日本は東アジア共同体で、どのように利益をあげるのか、なかなかソロバン勘定がたたないのですから。そして、中国の限界もここにあるのでしょう。アメリカに牽制してもらうしか、日本の行動を掣肘できない。アメリカの構造的権力下におかれる東アジア。中国もアメリカに手向かいできない。それを表現しているのが、中国人民銀行の何千億ドルもの米国債保有、であり、東アジア共同体の難しさというわけなんでしょうか。というわけで、この書は評価は、ついつい辛くなってしまいます。評価 ★★☆価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 14, 2005

コメント(0)

-

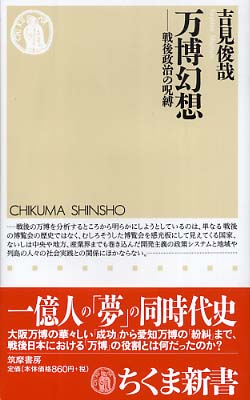

★ 吉見俊哉 『万博幻想 戦後政治の呪縛』 ちくま新書

すばらしい。ひさしぶりに、力作の新書を読ませていただきました。昨年度、佐藤卓己『言論統制』(中公新書)以来の感動ですね。つつしんで、吉見俊哉氏に感謝したい。あたまのいい人の本って、やっぱりどこか違う。開発主義的政治体制を担保するため、大衆の願望を「所得倍増=地域開発」で掬いあげることを必要としていた戦後日本。その大衆の願望を体感させてくれるシンボルとして、高度成長の時代がおわっても各地で再演され続けた、万博というイデオロギー装置。ここでは、このたびの愛知万博でも最大の問題になった、「開発と自然」というテーマが、とりあげられるだけではありません。知識人は、テーマや理念などの策定を通して万博にかかわりながら、なぜかくも無力で挫折しなければならなかったのか。市民は、メディア媒体の発達の中で、国家の開発政治にいかに向きあっていったのか。つらぬかれている視角は、知識人と国家、市民と国家のかかわり。そして、讃えられるべきは、「万博」という場にはたらく「政治的力学」の丁寧な解明をとおして、そこからすかしてみえてくる、この国の政治そのものを透視しようとする意思でしょう。なんと意欲的な構想の書であることか。さすがは、カルチュラル・スタディーズです。内容をおさらいすると、「花と緑の博覧会」をのぞいた、4つの日本の万博がとりあげられています。日本万国博覧会こと大阪万博。沖縄海洋博。つくば科学博。そして、大阪万博につづいて2回目の一般博である、愛知万博。大阪万博は、1940年、延期された東京万博の計画の実現であり、1930年代に構想された新幹線やオリンピックといった国家的イヴェントの1つであった、という指摘にはうならされるものがありました。中央エリート官僚が、産業界・メディア・地域社会を引っぱる、総力戦体制の延長としての万博。「人類の進歩と調和」というテーマには、「不調和」をかかえながらも、それでも多様な人類の智慧を信頼しようとする、知識人の強烈な理念がこめられていたのです。しかし、お祭りと企業広告と未来都市のイメージが氾濫する陰で、展示にいかされることのない、ただのお題目と化しました。来場者6400万人という大衆の欲望の波に、マスメディアはイラク戦争報道のときのように足場を見失い、市民と国家、知識人と国家における対話と意思形成の回路はとざされ、竹林の里山はあとかたもなく壊されていったのです。あとの3つは、この大阪万博の「くりかえし」と「ちがい」として、本書では整理されていきます。1975年沖縄海洋博は、72年の沖縄返還にともなう、本土経済にくみこみ基地依存から開発依存への転換として機能したこと。知識人の考えた海洋「文明博」・「環境」博の理念は、海洋フロンティアと海底都市のイメージが乱舞する、海洋リゾート「開発」博へ、さらには沖縄北部開発のための公共投資誘致事業へと変質させられます。1985年のつくば科学万博は、さらに悲惨でした。新官庁都市計画が後退して、研究学園都市となったつくば周辺への、あらたな公共投資誘致のみが先立った万博。そこでは、居住・環境と人類というテーマは後退し、大阪万博のリバイバルとしての「情報」と「映像」の祭典へと変質し、興行的に大失敗したのです。ただ、このくりかえしの中で、万博反対運動のテーマは、反戦から環境へ、担い手は労働組合から市民団体へとかわっていくのです。2005年愛知万博は、そのために色々な面で「過渡期」にあたるものとなりました。名古屋オリンピック=地域開発の夢の挫折、とリベンジ。しかし、「環境」をテーマにしなければならない万博が、会場となる里山を破壊しなければならない不条理は、とうとうここで爆発してしまいました。環境運動のもりあがり。市民ネットワークのひろがり。そして、市民参加が実現するまさにその頂点で、自然の叡智から従来型のお祭りへ、環境博の理念がそのものが後退してしまうというパラドクスがおきてしまいます。ここの分析は、もっとも面白い部分。ぜひ、本書を読んで確認して欲しい。一貫してながれる、市民はいかに国家のかかわっていけるのかへのこだわり。ただ、いささか鼻につくのが、安易なグランド・セオリー(大理論)とのなれあいでしょうか。ミクロの分析が、安易にグランド・セオリーに支えられ、繁茂することはよく見られます。ここでは、さまざまな既存の理論を参照しながら、話がすすめられてました。しかし、1980年代以降、「公共領域の解体(本書150頁)」とされましたが、公共領域の解体とは何でしょう。この書で行われた、「市民社会の成熟」という議論とは、すこしばかり齟齬していませんか? また、グローバリズムとは何でしょうか。官主導の終焉ののち、市民的公共性に反するものとしてグローバリズムがあるのでしょうか。この書では、愛知万博におけるトヨタのはたした役割を、グローバリズムに位置づけています。しかしそれが、愛知財界における関与という、ローカルではないとされる理由は、なにも提示されません。それどころか、トヨタの万博における役割が、何も検討されないまま、なぜか批判されてしまいます。トヨタは、「三菱未来館」になどの企業パビリオン出展にみられる、従来型の万博へのかかわりと、どのように違っていたのか。この質的な差異にふれないで論をすすめるのは、ただの妄想でしかないでしょう。ミクロの万博という事象を通して、ミドル・セオリーをつくり、グランド・セオリーの再考をせまりうる力量を秘めた作品だけに、いささか残念でなりません。また、愛知万博にかかわった吉見氏は、愛知万博における万博幻想の終焉に、やや特権的な位置づけをあたえているような感じを我々にいだかせるのも、若干のマイナスでしょうか。とはいえ、本年刊行される新書の中では、指折りの名著となることが決まったも同然の力作でしょう。ぜひ、ご覧ください。評価 ★★★★☆価格: ¥903 (税込)人気ランキング順位

Mar 13, 2005

コメント(10)

-

★ 津田雅美『彼氏彼女の事情 (20)』 花とゆめコミックス

読んでいると、なぜかしらロベルト・シューマンの『マンフレッド序曲』のメロディが頭をよぎって仕方がなかった。 主人公宮沢雪野は、周りから「誉められる」ことを生きがいにする、相当かわった女子高生。「優等生の外ヅラ」に気を使うことは、美容などにとどまりません。学校ではつねに予習を欠かさず、毎朝ランニングをおこない、クラス活動にも積極的に参加するきわめつけの優等生。ところが家では、グータラ極まりない生活。家と外でのあまりの落差に、家族はひそかに恐れおののくほど。ところが、ある日、クラスのホンモノの優等生、有馬総一郎君に、その正体を知られてしまうのでした… そんな宮沢雪野と、優等生・有馬総一郎くんとの恋愛漫画も、20巻を数えました。有馬くんの過去の暗部を描いた「ブラック有馬編」の完結篇にあたります。有馬家をめぐる繰り返される悲劇。有馬総一郎くんの本当の父、ジャズ・ピアニストの有馬玲司は子供を産まないことで、その悲劇を断ち切ろうとしたことが明らかにされました。息子が生まれる絶望。しかし捨てたはずの息子、総一郎にすくわれる玲司。玲司にすくわれる、息子総一郎。育ての親をつとめ、弟玲司の育ての親でもあった、有馬総司と2名の和解。なかなか感動的な物語になってます。とはいえ、、、 、、、、元ネタはバイロンの詩劇「マンフレッド」か??これ。 捨てた息子(マンフレッドでは女性)には救われちゃうし。 てか作者は、猫かぶり時代の1巻冒頭で宮沢雪野に、カール・ベーム指揮のブラームスが重厚でいいの!って言わせてます。しかも、3名の和解のとき、玲司がコンサートで演奏したのは、ベートヴェン第九交響曲第四楽章の「歓喜(よろこび)の歌」のアレンジ版だしねえ。オペラ好きですし、ちょっと狙ってるのかな?としか思えないような、節があります。 男の登場人物3名が、それぞれ互いに互いの存在によって、足りないものを埋めあい、救いだされました。その結果、総一郎を生んだ「母」だけが疎外され弾き出される、かなり残酷な物語でもあるわけです。なぜだか、AMAZON.comのレビュー・コーナーでは、ほとんどが女性レビュアーであるにもかかわらず、まったく語られておりません。実に不思議です。しかも専業主婦たる宮沢雪野の「母」だけは、宮沢雪野の「妊娠」に気付きます。今さら、女を敵にみたてて、男が団結して幸せになる話を描くというのは、どうなんでしょうねえ。女性である津田雅美は、なにかフェミニズムにたいして、不信感をもっているような気がして仕方がないのですが、いかがでしょう。いや、女性の敵は、水商売のお姉さんであるとして、専業主婦と自立した女性をたたえる物語なのかもしれませんが。 怒濤の結末は、有馬くんと雪野の進路にまでおよんでいます。彼女がストーリーテラーであることだけは間違いありません。とりあえず、次の巻でラストをむかえるようですけど、追ってきてよかったとおもえる数少ない少女漫画のひとつでしょう。価格: ¥410 (税込)評価 ★★★☆人気ランキング

Mar 12, 2005

コメント(1)

-

★ 姜尚中/テッサ・モーリス・スズキ 『デモクラシーの冒険』集英社新書

あの怜悧な姜尚中も、すっかりタレント学者になってしまった。めっきり斬新な視点が語られなくなってひさしい。「朝生」のファンだったものとしては、残念な話だ。とはいえ、もう55歳になろうかとする人間に、さらなる前進をせまるのも酷な話かもしれない。一学者一仕事、ともいうし。スルタンガリエフをえがいた感動巨編、『ラジカル・ヒストリー』(中公新書)の著者、山内昌之の無残なまでの凋落ぶりと比較しては、評者はわが身を慰める毎日だ。また、編者かよ、山内昌之…いや失敬。姜尚中の前著『ナショナリズムの克服』(集英社新書)も、森巣博の力あってのことのようにおもえた。というわけで、テッサ・モーリス・スズキとやらを確かめるために購入した。ところが、これが意外と悪くない。内容は、デモクラシーの空洞化と通称「ネオ・リベ」(新自由主義)と称される動きへの、うんざりするような「警鐘」が鳴らされるだけなのだが、テッサ・モーリス・スズキの存在もあって、ずいぶんと救われているようだ。先進国における「寡頭制」(オリガーキー)の進展。「公」と「私」の境界の消失。決断とセキュリティをもとめる意識の蔓延。それまで、「公」領域や非市場領域であった、余暇・健康・教育・安全保障といった分野に、企業が忍びこんでいく「市場の社会的深化」。階層の再生産不能がもたらす不安と、政党に代表されていないと感じることからもたらされる、石原慎太郎など、中心政党と癒着した「ポピュリズム」政治家の台頭。日清・日露・第一次大戦・第二次大戦につづく冷戦後は、5番目の「戦後民主主義の時代」にあたるのだ…さわりだけで、なかなか面白い論点が紹介されていることがわかるだろう。「世論」という幻想への批判、難民をかんがえるためのビオスとゾーエーという論点、オーストラリアの多文化主義・デモクラシーの歴史と実情などもいい。とくに、第四章「直接民主主義と間接民主主義」の冒頭のデモクラシーの歴史の見取り図は、かなり参考になる。昨今の、デモクラシーのかかえる問題系について、てっとりばやく把握するための必読書ではないだろうか。とはいえ、疑問をいだかせる所も多い。とくにそれは、デモクラシーの根幹である「代表」をめぐる、ナイーブな議論にかかわってくる。個人や「階級」を代表しない、国民政党をめざす2大政党制は「日本党」であると断罪される。少数意見がすくい取られないことをなげく。しかし、政党に「代表」されているという発想が、そもそもマルクスのいう「虚偽意識」でなくしてなんであろう。デモクラシーは、世論・政党などの「媒体」を通してしか、確証されることはない。商品は、貨幣を通してしか確証されないように。ポピュリズムの対極としてもちあげられる、アーレントの相互承認の世界。しかし、これにさえ「他者」という媒体が介在していることを忘れられていやしないか。ホッブスの何の秩序もない自然状態から秩序を打ち立てるという発想について、人間の社会性を否定し、歴史を忘却する議論であるとして、そのホッブス的なネオコンの発想を批判する。ならば、貨幣や国家という象徴秩序は、一体どのように生まれ、なんのためにあるのだろうか。歴史という語りに回収し、社会化された市民に抵抗をみいだす2名。その必然として、グローバリズム資本主義が宣告され、それに抵抗する市民がもとめられ、あたかもそうした主体が存在するかのように呼びかけられる。どちらも深く検証されることはない。「社会化」という見果てぬ夢。この夢が隠蔽しているものは、われわれは決して代表されることはないし、他人を代表することなんてできないという、あまりにもありきたりな事実ではないだろうか。「我々こそ主役」であることはたしかだ。しかし、我々はあまりにも多様である。デモクラシーは、「媒体」を通してしか機能しない。この諦念にたつこと。その諦念の先に、よりましな「媒体」をかんがえ、よりましな「解決」をもとめつづける困難な旅程。それこそが、デモクラシーを衰亡の淵から救いだしうるの唯一の道であろう。このことを忘れては、グローバリズムとも戦うことすらできないのではないか。あたかも、高層ビルとスラム街の併存する、途上国の貧民層の絶望的な戦いのように。。。。価格: ¥756 (税込)評価 ★★★☆ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 11, 2005

コメント(0)

-

★ 桜川昌哉 『金融立国試論』 光文社新書(新刊)

光文社新書が大変な頑張りようだ。薮下史郎、ジョセフ・スティグリッツ(薮下訳だが)といった制度経済学派の重鎮から、高安秀樹『経済物理学(エコノフィジックス)の発見』など、現役バリバリの専門家による入門書がつづく。とくに後者は必見。ちょっとした哲学すら漂う。藤巻健史『藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義』も、素晴らしい。これは、『証券投資論』(日本経済新聞社から版をかえつつ刊行)を理解していくうえで、格好の手助けとなるであろう。証券市場に関心をもつ人は、ぜひお読みいただきたい。本書は、どちらかというと、構造改革を重視する派の著作といってよい。やや専門的であるが、金融をめぐる議論がコンパクトにまとめられている。議論は平明で、参照した論文名には注がつけられ、親切なことこのうえない。過剰融資と追い貸しによって、不良債権問題の泥沼にあえいだ、1990年代の日本金融システム。その原因は、オーバー・バンキング、それも銀行数の過剰ではなく、預金の過剰にあるとされる。日本では、規制、預金者、株式、のいずれの「規律付け」も、銀行経営に有効に働くことがなく、ずるずるとBIS規制をさけるための会計操作が横行することになった。そこから著者は、間接金融=銀行システムから直接金融=市場システムへの転換をもとめてゆく。預金保険制度は、銀行のモラルを欠いた資産運用を助長しかねないこと。退場ではなく合併によるメガバンク化をおこなう竹中金融行政が、オーバー・バンキングに手をつけていないことから批判される。また、現在の「郵政民営化」のかかえる問題点も、適切に整理されていた。裁量よりルールを。証券化による市場システムの活用を。オープンな市場とそこで決まる金利体系によって、経済主体間の適切な資源配分をもとめてゆく、ゆるぎなき主張。これこそ本書の核心となっている。ただ、マクロ経済になると、畑違いからなのか、問題ある記述が多い。デフレ適応型の経済の推進。そこでは、預金の実質金利課税や、デフレにあわせて預金者の預金を削減していくことが大真面目に提唱される。そんなできもしないことを言うくらいなら、インフレ・ターゲットを導入して「流動性の罠」からの脱却をはかる方が、はるかにてっとりばやい。また、仕事のできない人がクビにされているのだとして、失業率増加をふせごうとする、マクロ景気対策を「効率」の側面から問題にしている。つ~か筆者は、現在の成長率・失業率こそ、日本の潜在成長率・自然失業率であると、本気でおもっているのだろうか。そこのところの実証をぬきにしては、無能失業者の救済はやめるべきだという議論は、なんの根拠もない、姑息なスリカエにすぎまい。政府は国民を解雇できない、という意味を深く噛みしめるべきだ。そもそも、効率的な産業分野への速やかな希少資源の移転を達成するためにも、安定したマクロ経済運営は不可欠だろう。また、預金から株式への資産形態の転換の上で、貯蓄率の低下をどう評価するかは、避けてとおれない。なぜか、本書ではまったく言及されていないのだが。そのため、若干評価を低くしてある。しかし、不良債権問題・郵政民営化などについては、大変参考になるでしょう。価格: ¥735 (税込)評価 ★★★ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 10, 2005

コメント(0)

-

★ 原武史・保坂正康 『対論 昭和天皇』 文春新書

『大正天皇』(朝日選書 2000年)で衝撃的な大正天皇像を上梓した、原武史。ノンフィクション作家として精力的な活動をつづけている保坂正康。アカデミズムとジャーナリズムの邂逅。いかなるコラボレーションがおこなわれるか。とはいえ、この期待はあっけなくしぼんでしまい、拍子ぬけさせられた。ベースは、保坂正康が史実をつぎつぎと提示し、原武史が解釈をおこなう役回り。そして、原の提示するアウトラインにしたがって、さまざまな解釈があたえられていく。ラジオの演説でイデオロギーを注入した枢軸国や連合国。それとはことなり、ラジオやサイレンの「時報」を合図にして、帝国内でいっせいに黙祷・遥拝・万歳をおこない、「一億一心」をシンガポールやフィリピンにまでおよぼそうとした日本。畏れおおいとして、ラジオではわざわざ声を消されていたため、人々がはじめて聞いた天皇の声=「玉音放送」の衝撃。満州国皇帝・溥儀は、天皇になりたいばかりに「惟神(かんながら)の道」を実践したのに、譲りうけた神器は、にわかづくりのお土産でしかなかったこと。1938年から1978年までにかぎられた、天皇の靖国神社参拝。弟、秩父宮や高松宮との微妙な関係。現天皇の少尉任官要請を拒否した天皇。臣民の生命は二の次と、三種の神器に異様に執着する天皇。…ほかにも、昭和天皇にまつわる、さまざまな史実が紹介され、読者を飽きさせることはない。ただ、浮遊するイメージの乱舞に、いささかうんざりさせられたのも事実だ。1921年を画期とする、「君民一体」「見える」天皇像への転換。君主制をデモクラシーとナショナリズムのカナメとするための適合。これはいい。しかし、可視化された帝国の象徴秩序をしめす「視覚的支配」。言語の統一を必要としない「時間支配」。「視覚的支配」から「時間的支配」への移行。はたまた「声の支配」…となってくると、アイデアはともかくとして、実証からみれば、掛け声倒れの感がぬぐえない。そもそも、3つの属性とその相互関係がまるでわからない。そのためか、皇祖神に対しては「まつる」=奉仕せねばならない天皇といった、丸山真男が摘出した天皇制論と、どう接合させて語っているのか、はたからみて判然としない。松本清張の『神々の乱心』でとりあげられた、宮中スキャンダルにしめした関心。天皇の御心をおしはかるため、「<御製>を読む」あたりになってくると、自己投影もほどほどにしておくようにね、と声をかけてあげたくなる。と、ここまで書いてきて、わたしは分からなくなった。昭和天皇は、2・26事件と終戦の2回だけ意思をしめして、立憲君主の枠をはみだした、と語ったとされる。在位64年でわずか2回。ウソつけ、こら!という話は、脇へおいておく。ならば、昭和天皇本人を研究する意味など、どこにあるのだろうか。この書では、「欠如」=昭和天皇=を隠蔽するために、周囲に織りなされた象徴秩序「天皇制システム」を「声」「時間」「身体」から分析してゆく。そのとき、天皇そのものはみえるはずもないし、そもそも天皇など語る必要性はどこにもない。原はともかくとして保坂は、後書きをみるかぎり、このことを理解していないようにおもわれる。いや、保坂はまだいい。右翼のジャーナリスト・学者でさえ、天皇が人間であることを、機関にすぎないことくらい知っている。でありながら、天皇が人間をこえた偉大なものであるかのように振舞い、その剰余にむけて「戦前とかわらない」テクストがかさねられている。 欠如に気付いて「声」「時間」「身体」に場をうつす、いや、欠如にさえ気付かない「天皇」論をくわえた、天皇をめぐるテクストの無限増殖。その意味でわれわれは、戦前とおなじように、戦後も、現在も、そして未来も、「天皇制ファシズム」に絡めとられつづけてゆくのであろう。心温まる未来を予感させてくれる、そんな格好のテクストである。価格: ¥756 (税込)評価 ★★★ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 7, 2005

コメント(2)

-

★ 的場昭弘 『マルクスだったらこう考える』 光文社新書

もし現代にマルクスがやってきたら、いったいなにを言うだろう。この魅力的なテーマは、酒場でクダをまくとき酔った勢いでふるう長広舌、はたまた、若気のいたりで先輩の党員につかみかかってふっかけた議論、などにとどめておくべきではなかったか。いいかげん、50をすぎた人間がやることではないだろう。たとえ、向こうから企画がもちこまれたとしても、断るくらいの良識をしめすべきではなかったか。この書では、マルクスは社会主義国家の崩壊をみても、自分の誤りとは思わないだろう、とされる。そして、グローバリズムとのあらたな戦いをはじめるだろう、とされる。しかし、なによりもマルクスは、ヘーゲル哲学との対決と転倒など、主張の当否そのものより、その主張をみちびきだした「思考の範型」にこそ、偉大さが讃えられるべき御仁ではなかったか。かれは経済学者なのではない。哲学者なのである。ならば、復活したマルクスは、それこそマルクス主義的亡霊と戦い、さらなる転倒を、さらなる前進を予告して考察をすすめていくはずであろう。マルクスは、マルクスと戦い、マルクスをこえる。まさしく、筆者がマルクスに何をたたかわせたかで、筆者のお里、筆者のマルクス理解の程度が知れてしまうのだ。これほど、嫌らしい標題があろうか。これを書く私ですら嫌だというのに。よくこんなものを引き受けたもんだと感心する。むろん、ここには有益な知見がてんこ盛りにつまっている。それは、マルクスを考えるとき、参考になることこのうえない。マルクスとスピノザ。マルクスとアメリカ。マルクスと同時代の「粗野な社会主義」の関係。とくに、ユーロ・コミュニズムに通暁する筆者であるだけに、戦後のヨーロッパ左翼史の整理はすばらしい。サルトルからはじまり、アルチュセールのあきらかにした重層的決定とマルクスにおける認識論的断絶。その他にも、構造主義、ポスト構造主義、ポストコロニアリズム、などなど、無菌化された左翼思想史について、手際よい整理がならんでいて、おみごとのひとこと。こちらも随分蒙がとかれたようにおもわれたものだ。それから、マルクス主義経済学の立場からみた日本経済と世界経済も簡潔でよい。労賃は、世界レベルで低位に収斂しつつある。国民国家の時代は終わって、グローバリズムの下、世界レベルで中産階級は瓦解しつつある。資本主義の外部がなくなって内部に包摂された今、やっとマルクス主義によって本格的な世界規模での変革を展望しうる段階に入ったのだ。たしかに、一聴に値する主張であろう。しかし、NAMの柄谷行人といい的場といい、千年一日のごとく、対案がアソシエーションの連呼というのは、いかがなものか。共同体で資本=貨幣を包囲して覆滅するシナリオ。貨幣は、共同体の外に生まれつつ、アソシエーションにみちていた伝統的な共同体の内部を切り崩し、資本として独自の運動をはじめる。そのため、あらたなるアソシエーションをたちあげて、貨幣を包囲して資本主義を死滅させる手続きが必要なのだろう。しかし、貨幣とは、人と人の間に横たわる、根源的不可能性=亀裂を隠蔽する、直接的な交換を禁じ安定させる象徴秩序ではなかったのか。そこに、あたらしい共同性の回復をこいねがうなんて、アジア的共同体を転倒させて、資本主義の未来に社会主義的共同体を夢想したマルクスとおなじ手順をふむ、いささか夢想地味た妄想としかいいようがない。それこそが、最悪の象徴秩序、スターリニズムをまねきよせる苗床になったのことは、とっくの昔にソ連で実演ずみであろうに。とはいえ、現代マルクス主義をかんがえるうえで、またとない書となっているのも事実。みなさんも、読んでみて世界をかんがえていくための一助としたらいかがであろうか。価格: ¥756 (税込)評価: ★★☆ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 6, 2005

コメント(2)

-

★ 天児 慧 『中国の歴史11 巨龍の胎動』 講談社

現代中国の研究は、因果な商売だ。なんといっても変化が速い。対象はバカデカすぎ。おまけに多様性に富んでいる。だから、あまたの解説本需要こそあるけれど、書かれたそばから忘れさられてしまう。つぎつぎと、見通しが外れてしまうので、あとになって見るに耐える代物はほとんどない。なにも、文革時の中国礼賛言説だけが該当するのではない。加地伸行『現代中国学』(中公新書)も、矢吹晋『中国人民解放軍』(講談社選書メチエ)も、今となっては笑い話にすぎない。一将功成って万骨枯る。死屍累々の惨状だ。とはいえ、出版をなりわいとするものにとって、これくらい都合のいいものはないだろう。というわけで、今日も本屋には珍本駄本が軒をつらね、出版社の懐をうるおしている。 本書は、そうした流行解説本とはあきらかに一線を画す力作である。毛沢東と登小平の対照的なパーソナリティーをふまえつつ、両者の交差をとおして巨竜中国の現代史をえがく。そして、現在から未来の中国像を見通そうとする。そこでは、中国のかかえる強みも弱点も冷静にながめられている。変な煽りはいっさいなく、脅威論にも悲観論にも与しようとはしない。台湾問題への見通しも軟着陸する可能性を示唆し、愛国主義・大国主義の是正を中国にもとめている。筆者は、中国指導者層から極秘裏に情報を得ているのではないか?と思わせるほど予測の的中率が高かった『江沢民の中国』(中公新書 1994年)の著者、朱建栄とならんで現代中国分析の大家といえる存在である。それだけに、そのまとめ方は重厚で、すみずみに配慮が行き届き、概説書としてふさわしい仕上がりだ。およそ、現代中国史をおさらいしたい人には、格好のバイブルであろう。とはいえ、この書における天児慧独自の視角のほとんどは、『中華人民共和国史』(岩波新書 1999年)に収められているし、その深い中国社会への洞察も、『中国とどう付き合うか』(NHKブックス、2003年)などをはじめとした既出の研究の焼きなおしにすぎない。この書そのものに新味があるわけではない。むしろ、天児慧の研究の総決算、といった雰囲気さえ漂う。さらに、現代中国分析の専門家だけに、中国現代史のメインのトピックは、ほとんど他人の研究によりかかっている。かれのオリジナルがそこにあるわけではない。とくに、『中華人民共和国史』の増補改訂版ともいえるだけに、そこから水増しされた部分に宿らざるをえない、つぎはぎめいた読了感はいささか気にかかるところであろう。そもそも、現代中国分析を専門にしている人間が中国現代史をかくのはいかがなものであろうか。しかし、それがこのシリーズの特色なのである。これまでにはない、あたらしい視角で中国の通史をえがこうとする、意欲的なプロジェクトなのだ。それまでの中国史の通史企画にはなかった、毛色のかわった著者の人選。とくにそれは、「宋代」の部分を中国哲学の小島毅が、そして「後漢~三国志」部分を中国文学の金文京といった、中国史プロパーではない人間が担当していることにあらわれているだろう。ついでに「明清」部分を大木康あたりにすれば完璧だったのに。たぶん、企画をすすめるうえで、副題の「海と帝国」がネックとなったのだろう。とりあえず、ぜひご一読あれ。価格: ¥2,536 (税込)評価 ★★★☆ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 4, 2005

コメント(2)

-

★ 本橋哲也 『ポストコロニアリズム』 岩波新書

2004年10月8日、哲学者ジャック・デリダ逝去。享年74歳。あたかもフランス現代思想の終焉をつげる「弔鐘」のような突然の訃報。新聞のデリダ追悼記事のほとんどが、「作者の死」を宣告したデリダにちなんで、「デリダは生きられる必要はない」と紋切り型にしか語れなかったことに、この間の衝撃の大きさがうかがい知れる。これは待望の新書だ。この「フランス現代思想」のあとをうけて、台頭した「知」の体系、英米発のカルチュラル・スタディーズ。この学問は、旧来の社会学・歴史学・文学・経済学といった、制度化された知の体系にとらわれない。それらを混淆させ、文化やテキストの領域を対象に実践される。そしてそれは、文化の領域において、いかに差異とアイデンティティをめぐる戦略が展開しているのかをあきらかにしてゆく。ポスト・コロニアル批評は、フェミニズムなどとならんで、カルチュラル・スタディーズの支柱のひとつとしてよりそい、しばしば対峙する存在でもありながら、いまひとつ知られていないきらいがあった。いや、「カル・スタ」自体、あまり知られていないのかもしれない。この解消のためにも、本書の刊行は、大変ありがたい。表紙をひらく。裏には「入門書」と銘うってあるが、誤りにちかい。わかりやすい入門書とは、実際には使い物にならない。それにくらべ、この書はすこし異彩をはなつ。コロニアリズム(植民地主義)の残滓に、我々はいかにたちむかうべきなのか。この本は、コロニアリズムの過去、現在、そして未来を通観している。コロニアリズムに立ち向かうべき「ポスト・コロニアニズム」の理論内容、そしてその歴史の概説。これだけだと凡百の入門書でおわってしまう。ところがかれは、日本での従軍慰安婦と沖縄とアイヌを題材にして、実際にポストコロニアル批評の「実践」をしてみせる。ここはポイントが高い部分だ。サイードとスピヴァク。かれらは、「オリエンタリズム」と「認識論的暴力」という概念を創出したことで、ポスト・コロニアリズムの巨人であった。いずれも、パレスチナ人、ベンガル人として、アメリカにおいても、そして故郷においても、2人は「異邦人」でありつづけた。なによりかれらは、デリダとの格闘と継承を通して、その理論体系をつくりあげていること、ここに決定的な意味がある。2人はともに批判する。デリダは脱構築によって西洋形而上学の終焉を宣言する。しかし、なぜデリダは西洋哲学の伝統的テクストしかとりあげないのか。脱構築されたテクストの量産を通して、西洋形而上学の延命に荷担しているのではないのか。西洋はたしかに脱中心化された。しかし「脱中心化された中心」をそこに生んだのではないか。西洋の中の非西洋。アイデンティティの重層性。「本質的」とみえるものの解体。フランス現代思想のこのながれは、現代社会を分析していく上で、豊饒な果実をわれわれにあたえてくれる。この「社会構成主義」をつきつめると、個人のアイデンティティと差異が決定される戦略的な場に働く、政治力学についての執拗なまでの告発にならざるをえないのだ。ところがこのキーポイントといえる部分は、曖昧なままで説明がなされず、本書ではなめらかに実践へと移行してしまう。1990年代、微温的な脱構築批評の戯れが終焉したとき、アイデンティティをめぐる政治的力学の告発が高まりをみせたのは、決して偶然ではない。たとえば、従軍慰安婦、フェミニズム、沖縄と、その反動として湧きあがったナショナリズムとの間における、先鋭な対立。その激しさは、いかに我々が無意識のうちにアイデンティティを形成してきたのかをあらわしていた。かれらのつきつける、宗主国の中の非宗主国、植民地の伝統に見いだされる非植民地性、「女性」の中に見いだされる非女性性。ポストコロニアリズムとは、大西洋をわたって英米にたどりついた、フランス現代思想の正統な後継者であった。ゆえにそれは、女性、少数者のアイデンティティをそのようにあらしめた政治力学のたえまなき告発となる。この基本的なながれは、本書では解説されておらず、いささか唐突な感じがいなめない。あわせて、講談社選書メチエ『カルチュラル・スタディーズ』を入門書として併読することをお勧めしたい。さらに評者は、その筆者のおこなった「実践」のレベルにも、あまり感心しない。うたがうことなく、「社会構成主義」はただしいだろう。しかし、「脱中心化された中心」をも否定する、身をきるばかりの徹底性が、どこにおこなわれているのだろうか。スピヴァクは、途上国の人間がその国を代弁するような態度をとること自体、厳しく批判していた。この本では、アイヌが、従軍慰安婦が、沖縄がとりあげられて、日本社会の告発がおこなれるとともに、かれらの、自らは語りえぬサバルタン(従属者)たちの、「歴史」をとりもどすことが提唱される。それはいい。しかし、かれらは、一枚岩なのであろうか。執拗に回帰している「脱中心化された中心」への誘惑に、著者は果たして抗しきれているのだろうか。かれらサバルタンには重層的なアイデンティティはないのか。「近代日本」の痕跡はないのか。ここで切り捨てられたものは、アイヌの、沖縄の、従軍慰安婦の語るテクストそのものを侵犯している「近代日本」の痕跡ではなかったか。そこでは、脱中心化された中心をつくらせないため、対立を差延としてとらえなおし、西洋の中に非西洋的な侵犯と両者の連続性をみていった、デリダの視角の継承はなにもおこなわれていない。それはスピヴァクとは対極にある知の営みではなかろうか。デリダは、やはり死なせてはならない。この書をよんだ読者も、このポストコロニアリズムとコロニアリズムの脱却へむけた、終わりなき苦難の旅に参加してくれることをねがってやまない。価格: ¥777 (税込)評価 ★★★☆ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Mar 3, 2005

コメント(8)

-

★ 倉都康行 『金融史がわかれば世界がわかる』 ちくま新書

世の中には、概説書・入門書という領域がある。実は、概説書というものは読んだからといって対象について分かるようになることは金輪際ない。というか、専門はそんなに甘くない。専門家になったあと、専門家になる前に読んでいた対象の概説書を読みなおしてみると、それまでその本に抱いていた印象が一変していることがよくある。要するに、本当は概説書がなにを言わんとしていたのか、入門段階の学力ではまるっきり分からなかったのだ。しかし、概説書を読む段階では、自分の学力では本当は理解できていないことなんかは分からない。ほどほど、分かった気にはさせてくれて、後味がよいこと、これが大切なのだ。そうしたお手軽な知をあたえてくれる概説書・入門書の存在は大変に貴重である本書は、その意味で概説・入門書の類としてはおそろしく目配りがいきとどいた本である。貨幣史からはじまって、西洋金融史のおさらいがはじまる。イングランド銀行と引受信用を軸とした国際金本位制の確立から、やがてFRB連邦準備制度理事会とドル体制に象徴されるアメリカへの金融覇権への移行。ドル体制の動揺と変動為替制度への移行。そしてスムーズに、スワップやオプションといったあたらしい金融技術の登場がつむがれていく。そして人民元と日本円の行く末と、日本のすすむべき道をさりげなくしめしつつ、本書はおわる。しかも19世紀から20世紀にかけての、国際的信用制度に関するさまざまな細かい変容をまったく解説しないで、さらさらと筆をすすめてゆくのだ。ポイントは押さえられてあるから、みんなそんなもんかと思ってしまうだろう。いやはや、筆力というのはおそろしい。むろん嫌みで言っているのではない。近年、ネオコンとかネオリベラリズムといった用語で、一知半解な日本経済や世界経済を議論する浅薄な輩がいかに多いことか。「世界がわかる」ことを謳ったこの本には、ネオコンやネオリベラリズムなどという、「はやり」言葉はまったく出てこない。当たり前である。近年のグローバリズムとは、ハイエクやフリードマンに代表される経済学における保守主義、すなわち市場を重視して「政府の失敗」をとりたてて問題にしていく思潮の結果あらわれた現象にすぎない。実は、日本ではほとんど経済学における保守主義などまともな形で実現してはいない。郵政民営化にしても、構造改革路線にしても、やってることといえば、そうした市場重視とはとても思えないものとなっているのが現状である。若年労働力をめぐる様々な問題は、日銀のマクロ政策運営の誤りに起因するものであって、ネオリベ路線などではまったくない。ネオリベやネオコンといった概念で、経済や社会をとらえようとする愚かしさよ。マル経が悲しいまでに凋落して以降、だれも金融史を語らなくなっていることからくる、吟味されないいかがわしい議論の横行。近年、歴史に目をむけた、さまざまな良質の経済書が上梓されつつあるが、ジャーナリズムとアカデミズムの悲惨な乖離は埋められているとはいいがたいものがある。この書は、最新の金融技術とは「リスク」を適切に配分し設計しようとするものなのだ、というポイントを的確におさえつつ、グローバリズム恐怖症を駆り立てるような煽りを一切廃して、現在すすみつつある金融革命についての風通しのよい議論を展開する。金融史でこれをやるのは並大抵の力量ではない。なぜなら、マルクスの亡霊がもっとも宿りやすい分野のひとつだからである。専門性を失ってはならないけど、専門性に埋没してしまえば、こんどは世の中に伝わらない。世の中で難しいことを分かりやすく書くくらい難しいことはない。これを良く分からせてくれる一冊である。価格: ¥756 (税込)評価 ★★★★人気ランキング順位

Mar 2, 2005

コメント(0)

-

★ 広瀬隆 『アメリカの保守本流』 集英社新書

実は、わたしは、これまで広瀬隆を読んだことがなかった。あまりに有名すぎて、胡散臭かったからだ。しかし、新書愛好者にとっての集英社新書は、凋落した感のある中公新書にかわって、講談社現代新書やちくま新書と並んで、まず最初に目をとおす存在(岩波は企画の当たりはずれが多すぎる)である。良質な本を出す、あの出版社だから、とおもって読んでみた。失敗だった。読むんじゃなかった。なんといっても、「アメリカ権力構造の深層」という帯からして、胡散臭い。広瀬隆のやっていることは、ただの「アメリカ・ユダヤ閨閥の深層」にすぎない。伝統的に保守本流を構成する、鉄道・石炭産業の利権を指摘する所までは、指摘の斬新さからまだ我慢できた。ところが、これ以降はまったく妄想の塊。ネオコンとシオニズム右派をむすびつけるべく、あらゆる新保守主義の動向をユダヤ人の「閨閥」関係とユダヤ「民族意識」で説明する無茶苦茶さ。そこには、肝心のユダヤ人個人にとって、「閨閥」関係と「民族」意識が、生業上どれくらい重要であるのかという、議論を進めていく上で根本的な検討を欠いている。ひどいときだと、ある政権関係者の閨閥関係を4世代以上も溯ってユダヤ人人脈として説明するのだ。広瀬隆は、母親や奥さんなどを含めて4世代溯ると、関係者がどれくらいに膨れ上がるか検討したことがないのだろうか?。友人関係・シンクタンクの雇用関係まで、陰謀組織に加算するから、なにからなにまで「ユダヤ人閨閥」に組み入れられてしまう。「第三章 保守派のマーチャント・バンカー」では、ユダヤ人金融機関の人脈は、どれくらいウォール街とワシントンを汚染し、国際金融はどれほどネオコンに汚染されているか、くどいように描かれている。しかし、標題にもついた「マーチャント・バンカー」って、もともとイギリスの、委託荷見返前貸をおこなっていた、国際商業金融機関である。当時国境を越えた組織をもっていたユダヤ人が、このマーチャント・バンカー業務に参入することになるのは、あまりにもあたりまえの成り行きであろう。やがて19世紀後半から、「マーチャント・バンカー」は、各種政府証券・社債・株式や手形の引受信用をあたえる組織になる。最初からアメリカにとって【マーチャント・バンカーは外国資本】であったことがまるで理解されていない。国際金融のユダヤ人支配って、そりゃ同義反復だろ。いや、そもそも20世紀初まで、アメリカはイギリスの金融植民地であったということが分かっていないから、記述自体が滅茶苦茶になる。本書の底流である、「シオニストに支配された国際金融」という論調と、「アメリカ金融はウォール街だけ見ていては分からない」と断りを入れざるを得ない矛盾に、彼はなんで気づかないのだろうか?。はっきりいって、アメリカ金融史は、反ウォール街という立場をとる地方の州法・国法銀行と、ウォール街の対抗関係史なんだけど、要するにアメリカ金融をまるでご存じないのである。ロスチャイルド一派によるド・ゴール追放、ボンピドー大統領誕生の下りには爆笑を禁じえない。なにもかも結びつけた結果、ロスチャイルド本家に切り捨てられるかもしれない「ネオコン」集団、という広瀬隆の結論が唐突につきつけられる。すべてを閨閥で説明してきた結果、なにもかもが入り組んで分からなくなった本書における、実に妥当な結末といえようか。価格: ¥735 (税込)評価 ★

Mar 1, 2005

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1