2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年09月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

★ 越沢明 『復興計画』 中公新書(新刊)

台風カトリーナで廃墟になった町、ニュー・オーリンズ。なぜアメリカは、イラクに軍隊を派遣できて、復興がすすまないのか。明治以降、どうやって日本人は、被災から都市を復興させてきたか。今日、ご紹介するのは、その取組と挫折をあつかった本です。内容を簡単にまとめておきましょう。● 復興の障害にもなった、計画実施のための独自財源の乏しさ。● 都市計画税と街路構造令の廃止、「道路整備特別会計」の成立で、 道路行政は肥大化、都市計画は衰退都市計画の法制・システムは、条文こそ区画整理・超過収用・私権制限…と先進国と遜色がないものの、独自財源がないため、復興事業とナショナルイベント以外では実施できなかった。戦前は、都市計画税と受益者負担金のみだった。1919年の都市計画法では、国庫補助規定が削除されてしまう。平時の都市計画に関して国庫補助が実現したのは、1933年。災害復興で国庫補助が出始めるのは、室戸台風、函館大火の1934年から。2004年度、「まちづくり交付金」で、やっと確立をみたらしい。また、施設周辺まで買収して区画整理して売却・財源にあてる「超過収用」は、中小地権者の抵抗でなかなかできなかった。そのため、道路・河川・下水道など個々の土木施設はできても、都市トータルでは構想できない状態が続いたという。また戦後、「街路構造令」の廃止で、「街路の思想」は消え、道路行政の肥大化がおきたらしい。● 世界史上、比類ない規模でおこなわれた、関東大震災時の区画整理事業● 帝都復興計画の遺産を食いつぶすだけの東京「開拓都市」や大火復興以外は、横浜・長崎・神戸・大阪・東京の「外国人居留地」に限られていた、計画的な都市建設・都市復興。関東大震災は、それを一変させる。後藤新平の「帝都復興計画」は、政治介入と政争によって縮小され、「復興院」構想も潰されたものの、後藤の腹心が東京市長だったことも手伝い、東京市・内務省共同で、3119ヘクタールもの区画整理事業を実施したらしい。現在、山の手沿線に広がる木造密集市街地は、戦災復興・帝都復興計画、2度の縮小で誕生したものという。歩道と車道の分離と街路樹。江戸川・隅田川にかかる美しい橋梁。小学校と小公園の隣接。いずれも、帝都復興事業の遺産だという。● 戦後につながる、1930年代後半の「防空都市建設」1930年代後半から、緑地計画、田園都市、地方計画は、「防空都市建設」に収斂してしまう。広幅員道路と都市緑地による防火計画は、建物疎開で広げることに主眼がおかれた。防空大緑地は、戦後も縮小しながら、「都市緑地」を形成してゆく。東京と広島・名古屋との差は、この「疎開空地帯」を活用したか、否か、によるらしい。1930年代、相模原などの新興工業都市では、区画整理と集団住宅がセットになった、ニュータウン建設の最初の試みでもあるという。● ドッジ・ラインで消えた戦災復興● 「戦災復興院」で生まれた、内務省技術者の悲願、技術官庁(建設省)の独立GHQは、戦災復興に極めて冷淡であった。また、戦災復興院の長官、小林一三も予算獲得に冷たかった。そんな中でも、広島・名古屋(若宮)・宇部・鹿児島(ナポリ)・豊橋・前橋・宇部・仙台(定禅寺)など全国各地に、40~100mの広幅員道路が存在するのは、国の基本方針の存在と、ドッジ・ラインの予算大削減までにどこまでやれたかが左右したらしい。立ち上がりが早く、熱意ある外地引揚者が市政を牛耳っていた、そんな都市に残る見事な都市景観。とくに広島では、スラムを整理してつくった、リバーサイド緑地の景観目当てに、ホテルが林立しているという。また国有地(軍用地など)を国有財産法22条で「無償貸付」をする方法も編みだされ、戦災復興院所管の土地を使って「緑地公園」化がすすめられた。その遺産は、全国各地に残るものの、やはり東京だけ「緑地公園化計画」に失敗。都営住宅、オフィス街に化けてしまったらしい。● 「まちづくり」と都市インフラを混同するな(阪神大震災の教訓)まったく知られていない復興事業。函館の夜景は、防火緑樹帯にあって、復興計画の恩恵であることさえ忘れ去られた。そのため、道路・港湾の国インフラ、道路・河川・公園などの県市インフラ、地域コミュニティの住民参加による「まちづくり」「住宅建設」の混同をまねき、復興事業の混乱を招いた。戦災・大水害時に区画整理事業がおこなわれた区域は、大震災でもほとんど被災していない。必要なのは、一ヶ月以内に都市計画と住宅に絞った、荒削りなビジョンを素案でいいから決定して、建築制限をおこなうこと。それを議会と世論の反応をみつつ、成案をつくっていくこと、「まちづくり」は住民参加を喚起することが、肝要らしい。実際、読んでいてなかなか読み応えのある本です。「うだつがあがらない」の卯建(うだつ)とは、土蔵作りの防火壁のこと。銀座レンガ街は、1872年の東京大火で誕生し、秋葉原は1869年の大火で誕生したという。日本人最初の復興計画は「函館大火」、広島平和都市建設法、旧軍都市転換法…戦前から戦後までの都市建設のあゆみを一覧できる、かなり壮大な復興計画史になっているといえるでしょう。とはいえ、残念な部分もなくはない。まず、阪神大震災の記述が薄いこと。いくら、多くの書物があるので省いたと言明されているとはいえ、戦災復興、関東大震災復興と「同じ観点」で、「同じくらいの言及」がほしい。現在進行形で、大震災への復興事業への評価が固まっていないから、筆者も関わっているから、というのもあるかもしれないが、ずいぶん歯切れが悪い。前二者とくらべても、かなりアンバランスです。さらに、全体的に「予算寄こせ!!!」にしかなっていない部分も、とても問題だと感じました。筆者もみとめる川越・高岡の土蔵街の美しさは、予算をつけなくても、美しい町並みをつくることができることの格好の証ではないでしょうか。また、予算はあったらあったで、問題でしょう。そうなってくると、大阪民国みたいな事例も生まれやすい。「まちづくり」と「ハコモノ行政」の間に引かれる線引きは、いったいどこに引けばいいのか。それがさっぱり伝わってきません。隅田川にかかる橋の美しさを賛美する筆者。ならば隅田川にかかる橋と「ハコモノ行政」の悲惨さの差異は、明確にしなければなるまい。その違いをあいまいにして、「国庫補助うんぬん」「街路の思想うんぬん」は、いささか説得力にかけるというものでしょう。とはいえ、力作になっているのはまぎれもない事実。ぜひ、ご一読ください。評価 ★★★☆価格: ¥882 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 30, 2005

コメント(10)

-

★ なぜ「ぼく地球」以外は駄作なのか 日渡早紀 『ボクを包む月の光 「ぼく地球」次世代編 』 花とゆめCOMICS

困ったな。新作がでちまった。迷って、ほっておいたら、買うの忘れてやんの(llllll´▽`llllll)読了する。分らない部分が出てくる。そんで『ぼく地球(たま)』を読み直す羽目になってしまった。読み直して驚いた。やっぱり圧倒的に面白い。全21巻。万人がこれより面白いとみとめる少女漫画なんて、いくつあるんだろう。そんなの、無いんじゃないか、と思うくらいの至福の喜びをふたたび味わった。やっぱり、凄いッすよね。はじめ読んだときは、ショックさえうけた。「時空」をこえた2つの惑星。「前世」と「現世」。よくてSF、悪くいえばオカルトにすぎない。それなのに、「前世」における謎が、ひとつひとつ解きほぐされて、圧倒的なまでの全体像が、ミステリ-仕立てで浮かび上がる。分らない面白さに圧倒された。なんというか、切迫感がたまらなかった。ある種、社会現象まで生んだ、「ぼく地球」。オカルト誌『ムー』の読者コーナー、「ムー民広場」は、「ぼく地球」の直撃をうけて、自分の「前世」を語る人々に占拠された。この面白さを考えれば、無理もない。とはいえ歳月と読み直しは、その印象を一変させていた。「オカルト」「SF」…そんな珍奇な「道具」が、その新鮮さからくる面白さを失ったとき、「ぼく地球」に潜む、本当の面白さがうかびあがってきたようにおもえた。われわれは、否、作者自身をふくめて、みな珍奇な「道具」立てに騙されていたのではないか。僕には、ずっと、不満だったことがあった。日渡早紀は、なぜ「ぼく地球」以外、面白くないのだろう。「アクマくん」、とくに「未来のうてな」以降…みんなつまらない。「ぼく地球」だけ、奇跡的な面白さをもたらしたものは、いったい、なんだったのか。あとにも、さきにも、「ぼく地球」でしか、彼女がやっていなかったこと。読み直すまで、まったくそれに気づかなかった。「ニセモノにしがみつく」「ニセモノであることが暴かれる」そう。「ぼく地球」とは、ニセモノの物語なのだ。木蓮(ありす)の膝の上で、手に入れた地球での安寧な生活をニセモノと糾弾する、紫苑(輪)のシーンを思いおこしてほしい7名は、「ニセモノ」にしがみつく。かれらは、お互いに「ニセモノ」をみせあい、遮蔽幕をはっている。その張られたスクリーンは、ずたずたに引き裂かれてしまう。エンジュ(錦織)は、玉蘭(迅八)に「友人」というスクリーンをはる。繻子蘭(国生桜)は、エンジュに「女ともだち」というスクリーンをはる。玉蘭は、手に入れられないものをみないため、周囲に良心的な人物を演じる。キチェでなければ、愛してもらえない、強迫観念に駆られる、木蓮。そのスクリーンは、つぎつぎと紫苑・輪たちによって、食い破られてしまう。王様は裸だ。ウソは、常に暴かれる。あれほどまでに、切迫感に満ちあふれたストーリーだったのは、ニセモノであることを糾弾する物語だったからにちがいない。木蓮を陵辱したい欲望を指摘された秋海棠(春彦)。前世を美しい思い出に終わらせ、基地運営から目をそむけさせたい、柊。エンジュ(錦織)の思いを知りながら、知らないふりをする、迅八。いや、ニセモノにしがみつく究極の存在は、紫苑だろう。周囲に提示する紫苑の言葉は、つねにフェイクにすぎない。木蓮とリアン・カーシュにのみ、本音を話すことができた紫苑。なにか敵を定めないと、内からもたげてくる何かに飲みこまれてしまう。それから目をそらすため、余裕あるものを、サージャリムを、敵と定めて攻撃する紫苑。ニセモノにまどわされ、ニセモノにしがみつき、ニセモノの下にうごめく「本当の欲望」にたどりつく物語。全編が、まるで心理劇。だからこそ、「ぼく地球」は傑作だったのだ。SFやオカルトや、そういった小道具に、われわれは騙されていたのだ、たぶん。以後、この主題が日渡早紀によって演じられることはなかった。今回のこの連作短編集も然り。しかし、こうもおもう。ニセモノであることが暴かれただけで、人は「ホンモノ」にたどりつくことができるのであろうか、と。輪の身体に埋め込まれた、「輪」「紫苑」の2つの主体。「月基地を壊したい」「月基地を制御したい」と叫ぶ矛盾した主体「輪」。それを、木蓮が「輪」「紫苑」の2人の違いに裁断したとき、そこにかすかな「虚偽」が混じっていなかったか。紫苑は「制御したい」と叫ぶ。とはいえ、それは「月基地」にある、あるものを確かめたいがためのウソ。いや、「あるものを確かめる」というホンモノの欲望を通して、紫苑は他の6名とも、否、「輪」という人格とさえ、「和解」し「癒された」かにみえる。この2つの「叫び」の対立は、すでに「月基地は木蓮の歌の中に沈んでいる」ことで、揚棄されたかのようだ。しかし、その過程で捨てられたものは、あまりにも大きかったのではないか。あれほどまでに紫苑を突き動かして、われわれをも感動の渦に巻きこんだ(?)「月基地を制御したい」=「地球を守りたい」という欲望。それは最後になって、そもそもニセモノだったことが宣告されてしまう。おかしくはないか。それでは、そもそもなぜ、そんなものが必要だったのだろう。「癒され」てしまえば、そんなものは必要なくなってしまうのか。われわれは何のために読んできたのか。フィナーレ。『ぼくの地球を守って』は、愛を選びとることで、感動の物語であるフリをする。それは、「ぼく地球」全編について、決定的にウソくさい物語としたのではないだろうか。思い返そう。この究極のフェイク、「地球を守る」は、表題にまでなっているのだ。だから、それをニセモノと葬ってしまうわけにはいかない。なんか、それらしい、結末をつけねばならない。地球の大気に溶け込んで融合してしまったとされる、木蓮…サージャリムによって地球は守られるらしい。キサナド(聖書)ぬきにですか? なんですか、そりゃあ。そもそも地球に、たった1人のサージャリムで、何ができるというのでしょうか…以後の日渡早紀の作品。何作か出ているので、読ませてもらっている。とはいえ、それらに共通しているテーマとは、ウソくさくしてしまった「地球を守る」をいかにウソ臭くさせないか、という代物のような気がするのだが、どうだろうか。彼女の以後のあらゆる作品は、ウソくさくなってしまった、「ぼく地球」の敗者復活戦として存在しているのではないのか?。変なSF設定。妙な社会派作品。彼女の作品を読むたびに、感じてきた違和感は、今回の読み直しでやっと理解できたようにおもえた。イデオロギーをいかにウソくさく見せないかという究極の試み。でも、あらゆるイデオロギーとは、所詮、ウサンくさい代物ではないのか。それこそ、あたかも誰もたどり着けない処へ行って貴方の真実を見い出しなさいこと、リアン=カーシュの言葉のような。とはいえ、「1度目は悲劇として、2度目は喜劇として」という言葉もある。本編の1度目こそ、悲劇ですみ感動のフィナーレをもたらしたものの、2度目以降の、ウソくさくない「ぼく地球」の試みは、それこそ喜劇ではないのか。皆さんはどう思われるんだろう。<番外編>評価 ★★☆価格: ¥410 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 28, 2005

コメント(13)

-

★ 唐沢俊一 「≪山野車輪 『マンガ嫌韓流』(晋遊舎)書評」 (『朝日新聞』2005年09月25日)を嘲笑する

朝日新聞の日曜読書欄に、山野車輪『マンガ嫌韓流』(普遊舎)が採りあげられた。評者は、チンピラぶりで知られる、自称「カルト評論家」、唐沢俊一。あまりにも笑えるものなので、全文採録させていただきましょう。★「素直さ」がはらむ問いかけ 知識人と呼ばれる人々はたいていベストセラーがお嫌いである。たまに読んでも、まずほとんどが、 「(いやいやながら)読んではみたがなにほどの内容もない。なんで大衆はこんなレベルの低いものを喜ぶのか」 というようなお叱りがほとんどである。…しかしこれは、ベストセラーの本質をわかっていない言である。ベストセラーがベストセラーたり得ているのは、内容ではなく、社会の基層に蔓延した“感情”をすくあげていることが、大抵の場合その理由だからである。オイルショックによる社会不安が『ノストラダムスの大予言』をベストセラーにし、団塊の世代を中心とした中高年層への老いへのあせりが渡辺淳一の不倫小説をベストセラーにする。これらはその時点時点での日本の大多数の国民感情を映した鏡なのである。 その意味で、最近話題の『マンガ嫌還流』を取り上げる際には、その内容の分析よりも、こういう本がベストセラーになるまでに、日本社会の中に嫌韓流という感情が広まっている、という事実を確認するための検証の視点が大事になる。すでに発売当初において、同じ嫌韓流の人びとたちからも、“ネットで流通している情報をまとめただけで新味がない”“構成、作画などマンガとして見れば決して出来はよくない”という批評がなされているのを今さらなぞっても仕方がない。 作者をはじめ、この本を支持している若い読者層は自分の感情を素直に表明することを是として教育を受けてきた世代である。その彼らに、なぜ、嫌いなものを嫌いと言ってはいけないのと強制するのか、本の内容の否定の前に真摯に回答する義務が、われわれ大人世代、そして知識人諸氏にはもとめられるのではあるまいか。多くのベストセラーがそうであるように、この本も、この本が嫌う人々がまず、試されているのだと言っていいだろう。「嫌韓流」批判への批判、いかがだろうか。唐沢俊一らしい「逃げ」がふんだんに打たれていて、読んでいて不愉快になる。自己の没論理さを隠蔽するため使われる、国民感情という「全体の僭称」。そこに、すり寄ることで、「自己への批判」を「全体への批判」にすりかえ防御しようとする作法。これまでの左翼の常套手段を、そもそも左翼ではない唐沢俊一によって再演されると、その腐臭は無神経さすら帯びてきます。都合のいい「素直な国民」と「知識人」の2項対立をデッチあげながら、検証すらされない。そもそも唐沢俊一本人は、「素直な国民」と「知識人」のうち、どちらに分類されるんだ?。朝日新聞書評欄の評者であるお主が、「素直な国民」であるはずがないだろう。ヘソで茶釜が湧く。なにより不愉快なのは、この箇所である。なぜ、嫌いなものを嫌いと言ってはいけないのと強制するのか、本の内容の否定の前に真摯に回答する義務が、われわれ大人世代、そして知識人諸氏にはもとめられるのではあるまいか。こんなのは、他でもない。とっくに回答されていることではないのか。なぜ、言ってはいけないか。「嫌いなものを嫌い」とは、自己肯定の前景化にすぎないからだ。それでは、たえまなき自己否定によって、弁証法的に駆動してきた、「歴史」の終わりがもたらされてしまう。それは人間が、環境に順応・充足して、「発展」の契機をもたぬ「動物化」してしまうことだ。人間の「人間」たる条件を消失…。これは、ヘーゲル学者、アレクサンドル・コジェーヴの枠組を用いて、東浩紀が提起したものをちょっぴりかえたものです。東浩紀『動物化するポストモダン』(講談社現代新書、2001年)は、サブカルチャーをケーススタディにして、啓蒙的知性の失効と、「スーパーフラット化」「データベース化」を論じたものでした。現代社会を把握するための理論として、問題は多いものの、実に意欲的な著作だったといえるでしょう。そもそも、「嫌いなものを嫌いといってはいけない」理由は、他にもいくらでも回答されているのではないでしょうか。たとえば、『嫌韓流』など「スノッブ」にすぎないから止めるべきだ、という回答も考えられる(下の東浩紀の批判はそういう方向性から批判している)。「スノッブ」とは、北田暁大が同じくコジェーヴから援用した、日本の「嗤うナショナリスト」たち特有の行動形態のことです。ところが唐沢俊一は、あまつさえ『トンデモ本の世界S』(太田出版 2004年)で、『動物化するポストモダン』を「トンデモ本」に入れ、誹謗に近い批評を加えながら、東浩紀の肝心な部分をまったく理解できていないようです。読んだのではなかったのか、唐沢俊一。その批評内容も、一言でいえば、「東浩紀は、オタク的基礎知識を持たないでオタク文化を論じている」というお寒いもの。むろん、こんな批判は、「紋切り型」のイチャモンにすぎない。これまで、文学者、社会学者、経済学者など様々な人々が、その専門家の見地から、その専門領域「外」に発言をおこなうとき、こうした異議は、定型としてくりかえされてきたからだ。ただ、東浩紀のオタク概念は、オタクのもつ実感とそぐわないのは、どうしようもない。その意味で、その唐沢の批判に一定の有効性を認めることは、やぶさかではない。とはいえ、その有効性も、さすがに唐沢が東浩紀の議論を大枠で理解しているという前提がクリアされていなければならないだろう。じゃないと、ただの「嫌がらせ」でしかあるまい。「トンデモ本」というレッテルを貼った本、『動物化するポストモダン』にとっくに書かれていた回答について、2005年にもなって、宛所も記さずに「真摯に回答せよ」と迫る唐沢俊一。それは、唐沢俊一が「素直な国民」でも「知識人」でもなく、声がデカイだけの、ただの「悪質なチンピラ評論家」であることの証拠ではないか。そもそも、東浩紀は、朝日新聞社の発行する『論座』10月号において、「嫌韓流」について以下の見解を示している。■「嫌韓流」の自己満足 (東 浩紀/国際大学GLOCOM教授) 『マンガ嫌韓流』を一読して印象に残ったのは、表面の熱気とは裏腹の、冷笑的な空気である。…公平を期すために言えば、そこには説得力のある議論もある。しかし、 それらの議論は、日韓関係の改善に繋がる積極的な提案に結びつくわけではない。 結局残るのは、「歴史問題にしても竹島にしても、韓国人はどうしてこう話がわからないんだ、まあバカだからしょうがねえか」という諦め、というより冷笑だけである(最後ではとってつけたように「日韓友好」が語られるが、いかにも嘘くさい)。 嫌韓のここに本質が現れている。かつて社会学者の北野暁大は、ネットを舞台とした擬似ナショナリズムの本質は、他人の価値観を「嗤」い、そのことで自らの優位性を保とうとするロマンティシズムにあると分析した。『マンガ嫌韓流』も同じである。 おそらく嫌韓の担い手の多くは、とりわけ嫌韓厨は、日本の将来を具体的に憂いているわけではない。彼らはむしろ、韓国人の愚かさを証明し、日本人の優位を確認したいだけなのである。『マンガ嫌韓流』がディベートの場面を数多く挿入しているのは、そのためだ。しかもその作法は、ネットでの「ツッコミ」に近い。だから彼らは、韓国人の歴史認識や外交姿勢を批判するだけではなく、その奇異な発言や行動を収集し、「あいつらはこんなにバカだ、困ったもんだ」と「ネタ」にする。… それを駆動しているのは、嫌韓厨自身の自己満足である。その背後には、韓国への歪んだコンプレックスすら透けて見える。そもそも『マンガ嫌韓流』というタイトル自体、「韓流」ブームへのアンチとして差し出されているのだ。… しかし、外交はディベートではない。ネタでもない。だれもが経験することだと思うが、 こちらが真剣に腹を立てているときに、相手に妙に冷静に対応されたりすると、ますます感情が高ぶるものである。それが人間というものであって、そんなときに「冷静になれない相手が悪い」と言っても意味がない。私たちは、この日本列島に国家を構えるかぎり、韓国と共存していかなければならない。韓国をいくら言い負かしても、その地理的条件は変わらない。隣人は怒っていて、私たちは引っ越せないのだ。嫌韓には、そのリアリズムが欠けている。 初め読んだときは、ちょっと噴き出してしまった。ああ、そうでしょうね。韓国への違和感を「嫌韓流」によって回収されることで、擬似的に象徴秩序が再建=安定化されてしまい、<隣人が怒っている>=「現実界」へ接近できない危険性を指摘したいのでしょう。ただ、言いたいのは分かるけど、もろラカンでは?それ。『マンガ嫌韓流』は「対象a」ですか? なんでもかんでも、「対象a」に回収させるな!!と外にある「現実」を叫ぶのは、いささか芸がなさすぎやしませんか。デリダ学者なんだから仕方ないのかもしれませんが。いや、わたしも「対象a」にして回収してばっかりで、芸がないから、自己批判もかねてのことなんですが … こんな疑念を東浩紀氏の所論に感じていた私が、なんで今さら「嫌韓流批判」を擁護しなければならないのか、正直理解に苦しむ。と学会本や、唐沢兄弟の本を買っていたあの頃が、走馬燈のようだ…唐沢俊一の手口が、とみに許せなくなっているだけなのかもしれないが。嫌いなこと。違和感をおぼえること。人は、そんな局面に遭遇したとき、安易な回答をもとめやすい。とくに、「他者が悪いのであってあなたが悪いのではないのですよ」など囁いてくれるものであるならば、なおさらである。そんなとき大切なのは、宙吊りにしておくこと。答えを決してもとめないこと。「あ、そうか!!」という回答を与えてくれる存在を拒絶すること。分かりやすさに逃げ込まないこと。考え抜くことを放棄したとき、シニフィアンへの全面的な依存として、全体主義的隷属の次元が切り開かれるのだから。お断りしておきたいが、『マンガ嫌韓流』は、そんな次元の本とは、まったく思っていない。さすがにそんな存在ではない。とはいえ、唐沢俊一ごときに何故、「嫌いなものを嫌いと言わない」理由なんぞを、聞かれなきゃならないんだろうか。さすがに、批判者をバカにするにもほどがあろう。唐沢俊一は、読んだ本になにが書いてあるかすら分からず「トンデモ本」にする人だ。所詮、「お前が知らないだけ!」にすぎまい。まあ、「どれほど低レベルな書評が大朝日にのるのか」全面的なネタでした、というのならば、許してやらないでもない。ただ肝心の本人は、えらくプライドが高いんだよね、これが。近年とみにつまらない、「と学会」。そのため、かなり厳しく書いた。ご寛恕願いたい。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 追伸東浩紀氏の本は、こちら↓評価 ★★★☆価格: ¥735 (税込)

Sep 26, 2005

コメント(18)

-

★ 藤木久志 『刀狩り』 岩波新書(新刊)

痛快極まる新書です。『教科書が教えない歴史』というなら、これほど相応しい本はありません。太閤秀吉による「刀狩令」。これは、丸裸にされた民衆像を生みおとしてきた。市民の武装こそ、その国の人権や自由のあり方と深く関わるとするなら、民衆がさしたる抵抗もなく武装解除されたことを喜ぶことはできないでしょう。ところが、こうした「武装解除された惨めな民衆」像は神話にすぎないらしい。本書は、秀吉の「刀狩令」、明治の「廃刀令」、マッカーサーの「民間武装解除」にいたる、民衆武装史を縦横に追跡してくれます。野獣退治、治安維持、村のナワバリ確保、戦火を避ける…さまざまな理由で武装していた中世の村と民衆。民衆にとって帯刀は、名誉の象徴、尊厳そのものであったという。太閤秀吉の構想、「兵力をまったく入れず、天下を平均する」=惣無事令。大名にも民衆にも、自力解決(=戦争)を禁じて平和的な裁判をもとめる構想は、「海賊停止令」「浪人停止令」などとともに、「刀狩令」を生む。それは、武器をもってよい武家奉公人と、持てない百姓にわけ、武力行使を停止させるものであった。「刀狩令」は、身分を視覚化するための、帯刀権剥奪であって武装解除ではなかった。民衆は、「刀狩令」後も、依然として脇差をさしていた。九州では、朝鮮侵略のための武器を調達するため、名刀狩りとしてすすめられた。村の「戦争」を回避するために、「喧嘩停止令」が出された。身分に応じた身なりの規制は、徳川幕府の下、村人だけではなく町人にも及んでゆく。藩のもつ鉄砲数は、近世の村々がもつ、害獣を追うため登録された鉄砲数にはるかに及ばなかったらしい。その一方で、藩も村人も、幕末には変容するものの、鉄砲不使用の原則がみられたという。身分表象としての帯刀規制は、明治維新後、「国民皆兵」にとって障害となったため、「散髪令」などとともに消滅してしまう。帯刀は、軍隊・警察・官吏の身分表象になったものの、こうして出された「廃刀令」も、士族・民衆の帯刀禁止でしかなく、鉄砲所持も禁止されていないらしい。民衆の武装解除は、占領下の1946年の銃刀所持禁止を待たねばならない。驚くなかれ。戦前の日本では、530万本、3世帯に1世帯が日本刀を所有していたという。こんな紹介でも、いかに刺激的な本であるか、理解できるのではないでしょうか。ノエル・ペリン『鉄砲を捨てた日本人』(中公文庫)における日本人像は、たしかに間違っています。日本人は鉄砲を捨てはしなかった。しかし、正しくもあった。鉄砲は、農具として、村内に保有されていたからです。百姓一揆とは、武器や放火などを自律的に封印した所に成立した、正統な民衆運動であった。伝統日本では、武器の所有を前提としながらも、それを封印して制御する仕組が、一般のコンセンサスとしてできあがっていた。そのコンセンサスは、現在、個人レベルでも、国家レベル(憲法9条)でも、崩壊しつつある、と警鐘を鳴らして終る本書。日本の転換点に立つ今日、読み終えたときの感動も、ひとしおではないでしょうか。たえず回帰する、マッカーサー憲法による、「他者による武装解除」像。そこに、絶えまない「自己による武装封印」の歴史を発見して、その伝統への「回帰」を訴えかける筆者。たしかに感動的です。ぜひ、皆さんに一読してほしい一冊です。とはいえ、感動してお薦めまでしておきながら、言うのはなんだけど、どうなんでしょうかね?この2つは、対立しているのでしょうか。そもそも、「農具」としての鉄砲保有であろうとも、「自衛隊」としての軍隊保有であろうとも、「他者による武装解除」VS「自己による武装封印」の対立で隠蔽されるものは、それでも≪自己武装≫しているという現実ではないか。そもそも銃刀法下、今も「美術品」として、230万本もの日本刀が登録・保有されている。「平和」「武器封印」という「使えない」環境。それは、「与えられた」ものか、「選びとった」ものか、そんな「二者択一」に還元することが可能な問題系なのだろうか。わたしには、とてもそうは思えない。我々が真に警戒せねばならない<敵>は、「武器を使わない」「平和」な環境をもたらした要件について、単純に「能動か」「受動か」に分解して、政治イシューに仕立あげんとする政治勢力ではないか。とはいえ、国家が武装封印の伝統を踏みにじるとき、民衆もまた武装で抵抗してきた歴史の発見こそ、この書の白眉といえよう。そのため、若干、甘く採点させていただいていた。市民武装権の確立は、民主主義に欠かせない。マッカーサーによって取り上げられた、我らの武装を取り戻さねばならない。憲法9条改憲による国家の側の<封印の放棄>の試みがおこなわれている現在、当然、市民の武装権も、また、確立されねばならないだろう。パソコンを捨てよ。銃を取りもどそう。今こそ、改憲勢力に抵抗して、菅直人・民主党元代表の主張した、市民革命にかわる「憲法制定運動」に参加せねばならない。評価 ★★★★価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 23, 2005

コメント(11)

-

★ <統一戦線>の美麗字句 左派で湧きおこる「社共共闘」に笑う

統一戦線、人民戦線…左翼を結集して、小泉政権にも民主党にもかわる、第三勢力を。最近、こうした声が目立ちます。もともと、社・共両党の主張は、「護憲」「平和」「再分配」と極めて似ている。となると、誰ともなしに、統一戦線だの、人民戦線だの、いいはじめるようです。「違いは棚上げ」にして、たがいに「主張が同じ」部分について、手を組んで戦えばいいじゃないか。それは、社民・共産には止まりません。ヘタすれば、その「共闘を結べ!!」とされる対象範囲は、民主党の旧・社会党系の護憲派から、共産党の左、つまり極左まで、含まれてしまうことが多いようです。社民党と共産党のちがいを知らない、脳天気な右の人たちが言うのなら、まだいい。微笑ましい誤解について、笑って許せます。ところが、ちがいを知っているはずの古参の左翼まで、主張するものもいるのです。ほとんど確信犯であろう。許し難い。てか、どうして提携しようとする「相手側」の都合というものをこの人たち、誰も考えようとしないのだろうか。だいたいだね。そもそも統一戦線、人民戦線なんてのは、「小さい左」が「大きな右」をのっとるための運動論でしょうが。「小さな左」は、「主張が同じ」をテコに、さんざん「大きな右」をふりまわして、その基盤を浸食してきた。提携した右は、いつも小さな左に引っかき回されてバカをみた。最終的には、いつも「喧嘩別れ」して右が出て行くことによって、その試みは終わった。1937年、国共合作で、抗日民族<統一戦線>は、どうなったか。1945年、「労働戦線の統一」で出発した日本社会党は、どうなったか。1960年代、社会・共産両党の<社共共闘>は、どうなったか。共産党と同調して戦争したら、戦後、台湾に追い出されてしまった国民党。「労働戦線統一の夢を壊すな!」そのため嫌々、戦前の最左派、鈴木茂三郎などの労農党系を受け入れた、日本社会党。そうしたら社会党は、議会制民主主義を前提としない、彼ら左派にのっとられた。最右派だった社会民衆党系は、1959年、「西尾統制問題」で党外にたたき出されてしまう。彼らは民主社会党、民社党を経由して、民主党に合流にしている。今をときめく西村真吾代議士と、その父、西村英一は、そんな代表的な人物です。因果はまわる。「革新自治体」を創り出した社共共闘。山村工作隊がたたって見る影もなかった共産党は、60年代を通して、それまで社会党の支持基盤だった低所得者層の組織化に成功する。低迷する社会党に、躍進する共産党。1970年代、全野党共闘路線は、共産党の躍進のみを生んでしまい、共産党への不満感から崩壊してしまう。社会党は、公明党との提携に舵をきって、社公民路線がはじまる。事情を良く知らない、右の論者が脳天気に言うのならいい。事情を良く知っているはずの、左の論者まで言う始末。むしろこの人たちこそ、始末におえない。いったい、提携相手のあなたより「右」の方々は誰なのでしょう。社民?民主の左?提携してほしいはずの「相手」は、全員、「統一戦線」「人民戦線」によって、痛い目にあった人たちばかりじゃないの。どの面さげて、こんな「小さな左」にとってのみ都合のよい運動論に、「目を向けよ」なんて言えるんでしょうか。かつての甘い汁が忘れられない。党勢拡大のため、またしても「大きな右」をのっとろうとして、「統一戦線」という甘い言葉をかけているつもりなんでしょうか?だいたい、よく考えてみればいいのですよ。「大きな右」は、「小さな左」には、もともとあまり注意を払いません。むしろ「大きな右」は、「より大きな右」との提携に、傾きがちになりやすい。社民の支持者は、民主党の動向に目が向くしエールをおくる。極左は、議会では共産党の活躍にエールを贈るでしょう。しかし民主の支持者は、社民にエールを贈ることはないし、共産党は極左を毛嫌いしています。つねに呼びかけるのは、「小さな左」が「大きな右」に対してのみ。それでやってきたことは、ほとんど「引っかき回し」ばかりとくれば、一体、だれが統一戦線だの人民戦線だのに振り向いてくれるんでしょうか。おまけに、この「小さな左」は、無茶苦茶タチが悪い。「統一戦線・人民戦線」を組まないと、今度は別のアプローチで誹謗中傷が用意されている。自分たちの「統一戦線論」に従わない相手には、「社会ファシズム」論を源流とする悪罵が投げつけられるのです。「社会ファシズム」論というのは、いったい何かご存じでしょうか?「統一戦線」論は、トロツキーに由来するものらしいですが、「社会ファシズム論」は、スターリンが使ったレトリックなのです。ぶっちゃけ分かりやすくいえば、「あの2つは対立しているように見えるけど、実は同じ」というものです。ワイマール共和国では、ドイツ共産党はナチスと提携しながらドイツ社民党を攻撃して、ワイマール共和国崩壊に一役買う。なぜなら、社会主義者たちはナチスと対立しているようにみえるけど、実は同じだから(社会ファシズム)。日本では、さまざまなバリエーションに変奏されていて、数えきれないくらいです。一昔前、革命的な労働運動を思考する人は、「民社党は、自民党と同じ」とやっていた。過激派は、「共産党は自民党と同じ」とやって、「代々木打倒!!」をとなえた。今回の総選挙でも日本共産党は、「社民党は民主党と同じ」「民主党は自民党と同じ」とやって、相手を叩きまくったのです。融通無碍に「統一戦線論」と「社会ファシズム論」を使い分け、やりたい放題。悪罵を投げつけながら、手をむすべとせまるのです。いや、手をむすばせるために悪罵? どっちでもいいですけど、どうして昨日までの罵倒対象と手を結べるんですか? まさか相手が非を認めた、とプロパガンダする訳ではありますまい?まともな感性をもつ人間なら、こんな奴らへの答えは決まっています。「小さな左」とは関わりあいをもたないようにすること、これでしょう。それ以外に、どんな対応策がありますか。提起するのならかつての自分たちの運動ついて、そして、自分たちの原理・主義を振りかざして、引っかき回したことなどについて、反省されるべきだと思うのですがいかがでしょう。すくなくとも、それが「誠実」というものではないでしょうか。そして、その誠実さこそ、迂遠ではありますが、目的達成のために必要なことなのではありませんか?あ。そんなもの運動には邪魔になる、ですか。それは失礼致しましたね。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 21, 2005

コメント(8)

-

★ 「女性国際戦犯法廷」と従軍慰安婦についての一考察

某掲示板時代からの友だち、ショータさんから以下のコメントを頂きました。>まあ、要するに東京裁判で裁かれたなかった、アジアの植民地・>占領地における婦女子の扱いについて、「国際法廷で裁くこと」>自体は意味があると考えていますんで、ちょうどこの件で春秋子さんの意見が伺いたい、っつかそう考えているなら突っ込みたいところがあるのでツッコミ入れますが、近代主義者がくだんの「女性国際戦犯法廷」を「国際法廷」などと呼んでいいのでしょうか?一民間市民団体が誰にことわるでもなく勝手に設置した、被告人も弁護人も存在しない「集まり」を「国際法廷」と呼び、「意味がある」とするのは、真剣に「東京裁判で裁かれなかった(国際法的な)罪を、【国際法廷で】再検証するべき」と思っている人間たちには邪魔でしかないと思いますけども。これには大前提の話として、「目的」のために「手段」は正当化されるのか? っちゅう話があるんですけどね。まあハッキリいってウヨクサイドとしては、左がどんどんいかがわしさをアピールするってことは「得」になるんでしょうけども。>右の東京裁判批判者は、「東京大空襲」なり「原爆」なりを>「国際法廷」で裁いて、「ルーズベルト有罪」といやいいの>に、なぜしないのか、理解に苦しむのですよね。キチガイの所業を「キチガイじみている」とする時に、なんもわざわざ真似てみることはないでしょう。もちろんキチガイは右にも左にもいるわけではありますが。(September 16, 2005 23:26:53)女性国際法廷のもつ批判には色々あるものの、一番の多いのは、「国際法廷」と呼べるものなのか、というものでしょう。「一民間市民団体が勝手に設置した」「被告人も弁護人もいない」という、「裁判の形式」からかけ離れている点について、問題視されることが、とても多いようです。ショータさんも、またこのような点において疑義を提示しておられます。しかし、これは今の裁判について、もの凄くナイーブな見方を前提にしているように思えてなりません。そもそも裁判は、「事実関係の最低限度を明らかにするために使われる報復【劇】」以上のものなのでしょうか?。そもそも裁判は、「法」と一定の「形式」に従って行われています。ただ、所詮それは、「正義の実践される場」という地点に立てこもり「神聖」というベールをまとうことによって、「秩序維持」をおこなう行為を<安定的に実施する>ために作られた、生々しい姿を隠蔽するだけのものにすぎないのではないでしょうか。その観点からすれば、「東京裁判」「BC級裁判」「ニュルンベルク裁判」の意味が明らかになるでしょう。東京裁判は、占領軍による、「神聖」なる裁判という形式を使うことによっておこなわれた、直接的な「即決処刑」という報復形態を遮断するための儀式にすぎない。それは、直接的な報復が裁判という儀式を用いることで避けられる、という一点において、それ以前の直接的な報復を許す形態より、はるかに素晴らしい制度である、と。ならば、従軍慰安婦についての女性国際戦犯法廷のもつ、別の意味が明らかになるのではないでしょうか。これは、裁判という形式を借りた政治的な報復にすぎない。その批判は、事態の一面を正確に射抜いています。だからその裁判を、「反日」団体による模擬裁判、と片づけることは、別段、なにも間違っていない。ただし、その報復は何のために行われるのかについて、理解できていない。それは、従軍慰安婦に対して、慰安婦制度を生みおとした日本軍と日本社会へ<報復>させ、満足させるためにある。従軍慰安婦にとっては、「裁判」という形式を借用するが故に、直接的な報復が行えない。それ以上の行為に及ぶことは許されない。人殺しに死刑判決が降っても、被害者の親族は、その人物を殺せないことと同じです。裁判は報復の一形態であっても、決して報復そのものにはならない。本来、人を殺したら、死刑によって償えるでしょうか。そんなことはありえません。我々は、償えるはずのないものを、罪を認定する行為によって償える気がしているだけでしょう。そのための技術こそ、「法廷」「裁判」ではないか。女性国際戦犯法廷は、「法廷」という形式を使い、神聖というベールをかぶろうとすることで、直接的な報復から致命的に外れてしまっている。「被告人」が死んでいて手を下せないという事実こそ、法廷の「茶番」ではなく、法廷のもつ「本質」を明らかにしている箇所として、とてつもなく重要なのではないか。「死すべき者」「恥ずべき者」であった従軍慰安婦は、この裁判によって「満足」を得て死んでゆく。我々は、裁判より前に進むことは、決してできない。つまり、従軍慰安婦とその支援(最初の変換では「私怨」と出てきたが、こちらの方が正しいように思える【笑】)団体は、この裁判を通して、自らを慰安婦に追いやった世界との<和解が達成される>のです。つまり、従軍慰安婦は、彼女らの死とともに、消えてなくなってゆくはずだった。「天皇有罪」の宣告の際、法廷に湧きあがった歓喜の声とともに。判決を下しても、何も意味はない。だからこそ、> キチガイの所業を「キチガイじみている」とする時に、なんもわざわざ真似てみることはないでしょう。もちろんキチガイは右にも左にもいるわけではありますがという批判や、安倍晋三、中川昭一らの政治家、ならびに「天皇有罪」に煽られ、激怒した右翼たちは、実はおそろしく稚拙だったのではないでしょうか。「天皇有罪」とひきかえに、死とともに消えるはずだった彼女たち。むしろこの攻撃によって、永遠の命をおびて、裁判以後も生き延びさせる手助けをしてしまったように思えるからです。なぜ「真似る」ことを進めるのかも、そのためです。東京大空襲や原爆に対する不満を、終わらせるため。裁判より先に進ませず、被害者の死とともに消滅させ、和解してゆくためです。むろん、運動を進めたい方にはお勧めできない方法ではあるのですが。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 20, 2005

コメント(5)

-

★ 半田滋 『闘えない軍隊』 講談社+α新書(新刊)

民主党の前原新代表。期待するものは、60%に及ぶらしい。まずは幸先のいい出だしでしょう。彼の専門分野、安保・外交問題。無責任・自民党政権によって、いかにシビリアン・コントロールが形骸化されてきたか。今回、ご紹介するのは、歴代自民党政権の無見識と無責任に振り回される、自衛隊の内実を丁寧にえがいたレポートです。筆者は、自衛隊<制服組>にシンパシーをいだいている、ジャーナリスト。それだけでも一読の価値があるのではないでしょうか。「仮想敵」ソ連は崩壊。それなのに肥大化して憲法改正まで叫ばれる自衛隊。それは、アーミテージ・レポートに対する、PKF(国連平和維持軍)の凍結解除などの、防衛戦略研究会議提言にみられるように、海外派遣が本格化していることにあるという。今では、自衛隊の志望動機の8割は、「海外人道支援活動」と「災害救助」にあるらしい。カンボジアPKO派遣時、陸上自衛隊が見せられた悪夢。選挙監視員を守るため、現地の制服組に迫られた「人間の盾」になる任務。「部隊行動」を回避するため、指揮官の無言発砲を合図に応戦を規定。制服組は「陸幕は政府の要請を断るべきだった」と憤懣をぶちまけたという。今回のイラク自衛隊派遣。PKOとは違い、本来ならば、「日本独自の判断」でどこに何をおこなうのか決めなければならない。ところが、ここで報告されているのは、派遣には熱心で、改憲さえ唱えながら、派遣した後は無関心という、オゾマシイほどの無責任な自民党政治なのです。1000名は必要だった派遣。ところが、官邸がねぎって、防衛庁の背広組が妥協。600名の派遣人員中、施設復旧は100名にもならないという。それだけではない。なんと、2名の「制服組」のサマワ先遣隊は、たった滞在1日の現地調査で、安全というゴーサインを出せる報告書を書かされたらしい。これによって現職自衛官の責任で、派遣させられることになったのです。おそろしいまでの無責任さには、あきれかえります。自衛隊員の命を何だと思っているのか。そんな、命がけで知恵をしぼらされている制服組の苦闘には、誰しもシンパシーを抱かされてしまう。そもそも、生活基盤の充実するサマワには、いく必要はない。だから、給水以外、ほとんど何もやれていない。その逆風にあっても、現地において、組織文化の殻をやぶりつつ、軍隊の常識を学んでゆく自衛隊。「施設復旧=治安維持」であることをオランダ軍から学ぶ。また自衛隊は、「自衛隊派遣⇒自衛隊安全確保⇒地元要望にこたえるODAの要請」と、都市計画技術者派遣要請などを初めとして、政治方面にもさまざまな働きかけをおこなっているという。「制服組」に実権を与えない、「背広組」内局。そんな「背広組」を信用しない制服組。「政治」から徹底的に排除されてきた、制服組。それがシビリアンコントロールとされてきた日本。とはいえ、こんな無責任な政治によって、矢面に立たざるを得ない制服組は、防衛庁の背広組を飛びこえて、政治家にレクチャー・働きかけがおこなわれ始めているという。自衛隊のイラク派遣に関する報道規制は、首相官邸と内局主導でおこなわれたものの、その後、広報してほしい陸幕制服組らの巻き返しによって、報道規制の緩和がおこなわれたという。そうした結びつきは、空中警戒管制機導入、武器使用の基準緩和など、さまざまな局面で頻出していることがわかります。イラク特措法における、空自は安全確保支援活動、陸自は人道復興支援活動の違い。「米軍に組みこまれた」海自と、「国土防衛」の陸自の文化のちがい。様々な自衛隊現況報告も、とても面白い。「軍隊ではない自衛隊」のかかえる問題は、憲法ではない。そう叫ばざるをえない政治の貧困はとてつもなく深い。「できる範囲でいい」自衛隊制服組は、海外派遣に対して、そう語るという。海外で戦ってはならない自衛隊。銃を撃たず、作業監督に徹する「周回遅れのランナー」自衛隊は、冷戦後、軍隊の目的について、世界中に懐疑が蔓延している中で、世界の先頭を走っているという。武力行使できないのは割高である。そのことを認識しながらも、「遅れてきた軍隊」ではなく、「進化した自衛隊」を主張することを止めない筆者。この本を読めば、なぜこのような結論が導かれるのか、よく分かるでしょう。また、自民党政治の貧困が、石破や、安倍晋三、前原誠司といった若手政治家と、制服組自衛官たちの連係を生んでいる姿も、確認することができます。今の政治の問題を確認するためにも、たいへん面白い本になっているのです。自衛隊と政治を論じるならば、みなさまにはぜひ読んで欲しい、そんな一冊になっています。お試しあれ。評価 ★★★価格: ¥840 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 19, 2005

コメント(10)

-

★ 「菅直人神話」の崩壊と再生

前原誠司・新代表の誕生劇。まずは、おめでたいことでしょう。この2名、「護憲派 VS 改憲派」「ベテラン VS 若手」とされたけど、それはどうだろうか。昨年2004年1月。産経新聞に以下の記事が踊った。 民主党は13日午後、都内のホテルで16年度定期大会の本会議を開いた。 菅直人代表はあいさつで「真の国民主権を実現するには市民革命に代わる 幅広い憲法制定運動が必要だ。18年までに民主党として新たな憲法の 在り方を示したい」と述べ、党内での本格的な改憲論議を要請。自衛隊と 別組織の「国連待機部隊」を創設し、国連の活動に積極的に参加する構想に ついても検討する方針を表明した。 「市民革命」の代替物としての憲法制定。これを最初聞いたとき、菅直人の政治的嗅覚の鋭さには、ほとほと感心させられた。護憲か。改憲か。そんな、使い古しの二項対決に対して、日本国憲法のもつ理念を一層進める「第三の選択」の提起。これを前にしたら、前原誠司に代表される民主若手の「集団自衛権容認」論でさえ、旧態依然の改憲論にしか聞こえない。この提起のすごさは、「国連待機部隊」などの余分な議論を招き入れてしまうとはいえ、「護憲か、改憲か」の不毛な対立を完全に揚棄して、「創憲」のラインに回収してしまったことにあるだろう。それまで菅直人は、好きな政治家の一人ではあった。この提起以降、尊敬、いや畏敬の念さえ覚えたことを、不肖ながら、告白せねばなるまい。たしかに、これまで菅直人は、戦後の左翼政治家の中で、傑出した力量をもつ存在として、自他ともに認めてきた。しかし、この評価でさえ、過小評価にすぎないのではないか。この100年間で、菅直人はもっとも傑出した理念と実践をあわせもつ、政治家ではないのか。ここで簡単に日本政治史をおさらいしておきたい。政府からの利益誘導によって、政党の傘下に網の目のように各種利益団体をはりめぐらして、全国レベルで地盤を培養する…この世界中の開発独裁国家の支配政党に模倣されたスタイルの起源は、なにあろう、「平民宰相」原敬と立憲政友会にいきつく。「我田引鉄」…戦後、「名望家支配」が崩壊して、「議員後援会」というスタイルが主流になっても、田中派・経世会支配による「学歴エリートから非学歴エリートへの指導層の転換」がおこなわれても、それはかわることはなかった。この国において、官から離れて、抵抗軸を立ちあげることは、あまりにも困難な事業であった。旧・社会党のシンクタンクと手足を思い出そう。それは、東大経済学部と総評(官公労)ではなかったか。菅直人という存在の凄さ、斬新さ。それは、あらためて言うまでもないことでしょう。100年来、誰にもなし遂げられなかった、さまざまな事績と新しい手法の提示。労組とも業界団体とも離れて、生協などの市民運動に立脚した選挙の創始。官僚支配の打破の実践。「イラ菅」や愛人問題。小沢一郎との合同…さまざまな、妥協と浮沈を重ねながら、前回の総選挙、政権交替の「一歩手前」まで至ったのだ。それは、この100年来、もっとも革命(にかわるもの)に近づいた、輝ける瞬間であったことは、誰の目にも疑いようがないだろう。だからこそ、今回の民主党代表立候補は、無惨であった。だれも、菅直人「本人」を必要としていない。菅直人を含めただれもが、菅直人の「神話」に頼りたかったにすぎない。その「神話」にすがりたいものにとってさえ、菅直人「本人」の存在は、あまりにも重荷ではなかったか。2票差の、前原誠司新代表の誕生劇。たしかに、菅直人「本人」は敗れた。いや、前原誠司に体現された「世代交替」の「神話」にすがっただけだ、とシニカルに語ることも許されよう。すくなくとも、民主党議員たちは、菅直人のもつ「神話」にすがらなかった。一見、「神話」は完全に終焉をむかえたようにおもえる。とはいえ、改めて代表選で掲げられた「最小不幸社会」「官僚支配打破」の理念。それは菅直人「本人」を必要とするものだったであろうか。前原新代表は、記者会見において、憲法改正については「菅代表以来、改憲を…」とくりかえし、「最小不幸社会」について聞かれても、「効率的な政府とセーフティネット」で似たような言明をくりかえした。そこには、微妙なアレンジが加えられているとはいえ、これまで菅直人という政治家の実体によってしか体現されていなかったものが、脈々と受け継がれていることが確認できよう。「神話」から「綱領」への昇華の路程。神話の「終焉」とその劇的な「再生」劇でもあった、代表選。民主党は、決して崩壊することはない。次の幹事長・政調会長人事を間違えなければきっと立ち直る。それを確信させてくれるような、記者会見であったことが、とても嬉しい。新代表と新生民主党に幸有らんことを。<追伸> 河村たかしもいた方が、にぎやかでよかったとは思うけどね。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 17, 2005

コメント(6)

-

★ 「2大政党制は虚妄」というプロパガンダはやめよ! 加藤秀治郎 『日本の選挙』 中公新書 2003年3月

民主党の敗北。それをうけて、小選挙区導入と2大政党制は欺瞞だったとする、かつての「政治改革」反対論者たちの怨念が、党派的偏向をおびて、噴出してきた感があるようです。分りやすいのは、佐々木毅、山口二郎、後房雄などを名指しで批判する世に倦む日々などが挙げられるでしょう。自民と民主の議席比は、「5:2」以上。2大政党制という約束だったのに、なんだ!! ファビョる人たちが出現するのは、無理もありません。また、自民党信者の人たちは、このファビョる人たちをみると溜飲を下げてしまう。そのため、お互いに「2大政党制の試みは終わった」と騒ぎ立てるようなシノジー効果が生まれているようです。お互いがお互いをみて確認しあう、自己言及的コミュニケーション。ひたすらこだまするエコー。外部が存在しないものですから、フレームアップは避けられそうにもありません。こうして「虚報」が形つくられてゆく。しかし。こうした議論は、根本的な選挙制度への無知による中傷でしかありません。日本にしかない、異質な選挙制度理解によるものなのです。このブログをごらんの方々は、「2大政党制」という日本語訳が<間違っている>とする指摘が、しばしば政治学者たちから出されていることをご存知でしょうか。まず、正しくは、「2党制」なのです。そもそも「2党制」は、選挙結果が伯仲する体制のことではなく、2大政党の競り勝ったほうが、明確な多数をしめる体制をいいます。政治学者サルトーリの定義では、「2つの政党が過半数を目指して競合すること」「いずれかが実際に過半数をとること」「実際に単独政権を形成すること」「政権交代の可能性が確実に存在すること」であって、「伯仲しなければならない」なんてどこにもないのです。とくに、2番目と3番目の条件をごらんください。公明党の存在と参議院によって、いまだに実現されていません。「1党優位」に見えますが、なんと、多党乱立の状態から「2党制」へのハザマにあるのです。達成されていない「2党制」。「一党優位体制」なる造語でもって、警鐘を鳴らす現在の日本の政治議論。いかにイビツなものであるか、理解できるのではないでしょうか。そもそもこうした極論は、「小選挙区=2党制」の前提となる、デュヴェルジェの法則の誤解によるものです。1 比例代表制は多くの政党を形成する傾向がある2 相対多数代表制は、2党制をもたらす傾向がある3 2回投票制は、政党の連合をもたらす傾向があるいずれも、「傾向」ではありますが、「選挙制度」のもつ、政党への「強力な効果」を主張するものでした。1980年代後半から1990年代初めに吹き荒れた「政治改革」は、選挙制度のもつ「強力な効果」によって、日本政治の「刷新」を主張するものだったのです。他方、政治学者ロッカンは、「比例代表で2大政党制」だったオーストリアやドイツを例にあげて、選挙制度の「限定効果」を主張しました。これらを統合したのは、サルトーリです。サルトーリは、2つの軸を準備します。組織的な大衆政党を主流とする「構造化の強い政党制」 A議員政党的、名望家政党が主流「構造化の弱い政党制」 B選挙制度の拘束性が強い(小選挙区)国 C選挙制度の拘束性が弱い(比例代表)国 D C D A イ ロ B ハ 二イは、政党が社会に根をおろす国で、小選挙区制を採用する場合です。「政党数削減」のデュヴェルジェの第2法則は達成されます。ロは、政党が社会に根をおろしている国での比例代表制。そこでは、デュヴェルジェの「政党増殖効果」=第1法則はあまり見られないらしい。今回のドイツなどはその代表です。二は、社会に根をおろしていない国での比例代表制採用。選挙制度は関係なく、その社会固有の政党制が永続するようです。ハは、社会に政党が根をおろしていない国での小選挙区制採用。その場合、2名の候補者は、選挙区でこそ激しく競り合いますが、全国レベルでは2党制になる保証がありません。選挙制度は、ストレートには反映されにくい。ケベックをかかえるカナダや、日本などがあたるようです。またアメリカも、「構造化の弱い」国にあたります。とはいえ、そんな日本でも、民主と自由の合併によって、ほぼ地域的な偏差なく、全国レベルでの2党制が進行していることが分かるでしょう。今選挙での紅林刑事・横光克彦社民党議員の移籍によって、それはますます進んでいます。例外ともいえる現象がみられるのは、沖縄だけにすぎません。むしろ、公明党の強い大阪、共産党の強い京都、などの地域的な特殊事情を斟酌してさえ、2党制が達成の寸前まで来ていることを、我々は見なければならないのです。こうした「2党制」理解を欠き、浮き足だったのが新進党です。「伯仲状況」にならなかった、96年総選挙。小池百合子などは、結果をみて「失敗だった」と判断、続々と自民党に復帰。小沢一郎も粛清を断行。みごとに空中分解してしまいました。これこそ、日本的な「2党制」誤解によって生じた、不毛な10年のはじまりだったのです。これによって、日本における「2党制(2大政党制)」の実現は、10年ほど遅れたといってもよい。あろうことか、伊藤淳夫『政党崩壊』(新潮新書)では、「新鮮味がないと政権がとれない」珍学説さえ生む始末(この人、元・新進党の事務員で、民主党の崩壊を予測。前回総選挙で、もう恥ずかしくて出てこれないだろうと思っていたら、今回の総選挙でノコノコと出てまいりました)。日本的な2党制(二大政党制)理解が、どれだけ日本の政治に害をなしてきたか。考えただけでも恐ろしい。民主党代表選。大いに議論し、盛んに街頭演説をおこなうなどして、国民の目を集めなければ、ほとんど意味がありません。国民注視の「代表選」。大キャンペーンを展開できる、政党最大のリソースをムダにして、いったいどうする気なのか。前原だけでは、菅直人・小沢一郎で、あわせて3名しかいない。それではまったく足りていない。自民党総裁選ですら4名いたから盛り上がったのだ。民主党も4名くらい立てないでどうする。河村たかしが20名集められないというなら、サクラでもいいから、票をまわしてクリアさせよ。衆人環視でマスコミの目を引きつけ、大キャンペーンを展開すること。これくらい民主党のアピールになることが、他にあるとでもいうのでしょうか。9月17日まで、あと2日。「2大政党」の一翼をになうはずの民主党。その本気度がこれくらい問われる選挙はありません。たとえ両院議員総会であっても、盛大な選挙がおこなわれることに期待したい。<追伸>こうした「日本特有」の≪間違いだらけの選挙制度議論≫を丁寧に論駁して、選挙制度の提言をおこなっているものに、↓この加藤秀治郎『日本の選挙』(中公新書 2003年3月)があげられます。世界には「中選挙区」という名称はない。比例代表だけでもいろんな方法がある……そんなトリビア的な、世界のさまざまな選挙制度の解説だけには止まりません。本職は、ドイツの選挙制度の研究者ですが、同じ方法でも、施行細目をちょっぴりかえるだけで、まったく異なる選挙結果を生まれることも明らかにされていて、かなり面白い本といえるでしょう。日本の選挙と選挙議論が、いかにメチャクチャなものなのか。そのシンボルは、「参議院選挙」と混乱の極みの「制度名称」にあらわれているらしい。そのメチャクチャさは、選挙制度を「長短」「利害得失」で論じて、選挙制度の裏側にある「理念」を無視してきた、党利党略的な選挙議論・制度設計がまかり通ったためのようです。また、一貫した理念によって、大統領選(首相公選)、参議院、地方議会、首長選などをデザインしないと、選挙制度の利点を生かすことができないことが明らかにされていて、なかなか刺激的な論考になっています。みなさんも、ぜひ、ご一読下さい。選挙への理解が深まるでしょう。 評価 ★★★★価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 15, 2005

コメント(4)

-

★ 民主党は何をしている! --選挙は「惨敗」ではない

ご存知のように、民主党は歴史的な退潮をみせた。改選時、177議席から64議席もの減少は、中選挙区制時代の自民党を含めてさえ、類例のない敗北である。おそらく、絶対比でみれば、戦前、1932年2月の総選挙、民政党の敗北以来ではないか?一昨日、岡田代表の辞意表明。各グループの中堅たちの落選と、あまりのショックからか、民主党の後任代表選びは、混迷をみせているようだ。取りざたされている名前には、小沢一郎、菅直人などの重鎮の他に、仙谷由人政調会長の中堅どころ、若手では野田、前原などの名前があがっているようですね。でもさ。なんか忘れてやしませんか?民主党は本当に惨敗してるのですか?議席数をみれば、一目瞭然。113議席で、全議席の四分の一しかないのですから、疑う余地はありません。しかし、得票数はどうでしょうか。小選挙区では、前回の総選挙を上回る、2480万票とっています。比例区でも、前回より若干減らしたものの、2099万票をとっています。比例で2000万票をこえたのは、03年総選挙、04年参議院選挙についで、3回連続です。旧・社会党の最大時でさえ、1400万票台、新進党の96年総選挙では、1500万票台だったのです。この両党は、1958年の総選挙時をのぞいて、1/3以上の得票を得たことはありません。民主党は、新進党や社会党と比較しても、はるかに大きな期待を受けていたこと。そしてそれに見合うだけの大きな責任を担わねばならないことが分ります。それなのに、2000万票以上をもらいながら、なんという体たらくなのか。 民主党サイト 総選挙敗北の責任を取って代表退任を明らかにした岡田克也代表は、13日午後、党本部で、代表として最後となる定例記者会見を行った。 岡田代表は冒頭、「二大政党制、政権交代の政治に向けて努力してきた。候補者擁立や党改革などを進め、二大政党の基盤をつくることができたと自負している」と幹事長時代を含めた2年9カ月あまりを振り返った。 今回の総選挙については、「逆風が吹き荒れて、厳しい対応を迫られた中でも、(小選挙区で)2480万人もの方が民主党の候補者を信頼し、投票してくれた。大変心づよいし、ありがたい」と感謝の意を表した。その上で、「切り過ぎたカードのツケに悩むことになる」小泉首相に対し、民主党は失うものがないと指摘し、しっかり着実に力をつけて、次回総選挙では政権交代を実現するという目的に向かって、新執行部にはまい進してもらいたいと述べた。 選挙の争点をひとつに絞った小泉首相の戦術については、大きい政策について堂々と論じ合い、日本の民主主義を深めるという本来あるべき姿から見れば、禁じ手ではないかと指摘。また、今まで政治に関心の無かった人が多く投票に足を運び、投票率が上がった傾向について、「いったん投票した以上は、今後の政治の動きに責任と関心を持つはず」であり、「次回以降、より政治に関心を持った上で判断をしてもらえる基礎ができた」との見解を示した。「日本の政治を、政権交代ある政治に向けて変えていくきっかけになった」などと今回の総選挙の意義について語った。 遅すぎる。当日、開票番組の中継されていたとき、そして辞意を表明したときに、2480万人もの方が民主党の候補者を信頼し、投票してくれたことに、なぜ感謝の言葉を示さなかったのでしょうか。「政権交替に追い込めなかった」という失望感にとらわれていたにせよ、自分たちがどれほど重い負託をうけているのかについて、本当は弁えてはいなかったとしかおもえない。「危機のときこそ人間の真価がとわれる」など、陳腐すぎる俗説にすぎないので、小生はまったく信じてはいないものの、それにしてもいささか軽すぎやしないか。あたかも、特権を享受することを当然とおもっている保守系2世・3世議員が、敗北に面食らってドタバタする姿をみせられたような気分です。不快極まる。比例、2099万票小選挙区、2480万票それによって、113議席「も」獲得できたことこの負託の上に、さらなる上積みをもとめられていることあらゆる民主党議員は、この4点を決して忘れてはならないのです。そもそも民主党は、今回、地方ではかなり善戦しています。1996年総選挙、社会党地方組織の地滑り的な解体は、その後の2大政党化コースにとって、大きな障害であり続けました。地方には、民主党の手足がまるでない、という状態がながく続いたためです。社会党議員の引退とその後援会の解散は、即座に自民党<保守王国化>に帰結します。香川県、岡山県、広島県…かつての自民党総理大臣候補たちを悩ませつづけた、社会党の牙城は今では保守王国になってしまったのです。しかし、そこでも民主党は着実に一から組織を着々と再建させている。宮崎、島根、鳥取、愛媛では勝負にならないものの、他では着実に組織化がすすんできた。その象徴は、岡山2区と4区における、民主党の勝利でしょう。2000万人の選挙民が託した「願い」の失念こそ、小沢再登板による求心力回復といった時代錯誤や、若手の有名議員たちの「火中のクリ」を拾いたくない、などの安易な姿勢をうんでいるのではないか。今回の後任代表選びを迷走させている原因は、「113議席ショック」によって、「2000万人の願い」を得ることに<成功した>ことを忘れていることにある。その願いの重さに思いをはせるならば、「思い切ったことをやった時に壊れちゃ困る」と、世代交代加速にくぎを刺す菅直人の発言もでてくるはずがない。3回連続で2000万票をえた政党が、1回の失敗で解体する。解体をおそれて、尻込みする。さらなる前進を忘れて守りの姿勢に入る。これくらい「願い」の重みを忘れた、無責任な姿勢があろうか。世代交代を加速させたくもなく、しかも火中のクリを拾いたくもないと尻込みするのなら、今回もさっそく代表選に立候補している「総理になる男」河村たかしを代表にさせたらどうか? 「議員年金廃止」を一枚看板にしているし、次の自民党総裁が陰気な安倍晋三が最有力であることを考えると、ポジティブすぎて陽気な河村たかしは面白い選択肢だ。むろん、すべてがジョークにしか聞こえない、彼の名古屋弁を聞くたびに、なにかが間違っている…という意識にさいなまれてしまうだろうけど。前回2003年総選挙。民主党候補だった東祥三は、落選した翌日、一人駅前に立ち、投票してくれた人々への感謝をのべる演説をおこなったという。つぎの総選挙への戦いは、すでにはじまっている。そして、刈りとるべき果実は、まだ蒔かれたばかりにすぎない。優れた代表をえらび、理念と政策をねりなおせばよい。そう、あと4年間しかないのだ。後ろむきの代表選をするくらいなら、さっさとケリをつけよ。ただちに、街頭に立って、家々を周れ。5万人に握手をして、1万人の有権者の名前をおぼえたら、その候補は落選することはないという。民主党に求められているのは、前進であって後退ではない。引き続き、政権準備党として戦う野党、対案をだす野党であることがもとめられている ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 13, 2005

コメント(20)

-

★ 「美しい日本の自民党」の終焉

今回の総選挙は、いずれにせよ、歴史的な選挙になるでしょう。それは、左右社会党合同・保守合同によって始まった、「55年体制」の完全な終焉をつげるものです。もはや、自民党は名前こそ同じであれ、以前と中身はまるで違うものになってしまった。自民党。日本の政治の「すべて」であったモンスター。あまりにも隔絶した、偉大そのものであった巨大政党。世界憲政史上の、ある種の「奇跡」これを読んでいるみなさんより、私の方が政治関心歴が短かいかもしれない。それなら申し訳ないので謝りたい。恐縮ながら、私の政治にまつわる記憶は、「鈴木善幸首相、岩手にお国入り」を報じた『サンデー毎日』の記事からはじまっている。岩手でソバをすする首相の顔。池田・大平両首相の元で秘書官をつとめた伊藤昌哉は、その著書『自民党戦国史』の中で、こう書いていたことを覚えている。「故郷に錦をかざる気になった以上、池田首相の例をみても、首相は必ず退陣するだろう」たしかに、その後、鈴木後継をめぐって、自民党のすさまじい党内抗争がおきて、中曽根にバトンタッチすることになる。二階堂擁立劇、創政会、自民党分裂…この報道を皮切りにして、今まで新聞朝刊政治面を読まない日は、ほとんどなかった。意外におもわれるかもしれないが、わたしは自民党が好きです。キラ星のような人材に、目を奪われるほどでした。それでいながら、批判を受け止める度量の深さ。傲慢と紙一重の執権党としての矜持の高さ。自民党には、すべてがあった。超エリート官僚から、企業経営者、泥臭い党人派までいた。高潔をうたわれた賢人(自民党三賢人)もいれば、策士縦横・政略家までいる。戦犯宰相岸信介から、協同主義の三木武夫、宇都宮徳馬まで。恐ろしいまでの幅広さ。自民党は、「資本主義体制を擁護する人たち」以上の集まりではなかった。前述の鈴木善幸首相が、社会党出身者であったことは、皆様もご存じでしょう。とりわけ私が好きだったのが、松野鶴平、川島正次郎、大野伴睦、保利茂、金丸信、野中広務たちです。自民党の派閥領袖は、「金脈」が必須でした。それを欠きがちだったのに、その絶大な政治的嗅覚で、影響力を振るった、政治家たち。そのあまりにも人間くさい群像に惚れました。自民党政治は、だから面白かった。そして、深かった。緒方竹虎といい、安倍晋太郎といい、朝日新聞の記者ですら自民党で出馬したのだ。社会党政権なんて、誰も本気で考えたことなかったに違いない。わたしも、大きくなったら自民党に一票を入れるんだろうな、と半ば覚悟していた。野党を足しあわせたって、自民党に太刀打ちできるはずがなかった。そんな、自民党がおかしくなったのは、86年衆参ダブル選挙で大勝した頃からだった。矜持は、驕慢にかわった。リクルート、佐川急便と連続する汚職劇。「おたかさん」のマドンナブームの直撃以降、矜持は妙な傲慢さをおび、焦りは「偏狭さ」「他党への誹謗まがいの攻撃」へとかわってゆく。自民党から、その懐の深さが失われはじめたのだ。90年総選挙で、海部・小沢コンビが打ち出した、「体制の選択」キャンペーン。その「大人げなさ」には、興ざめさせられた。自分が支持する内閣が支持率1割を切るというのを、2回も経験させられたのもこの頃だった。その後、若手改革派をなのる得体のしれない連中による、「政治改革」の狂騒劇は、忘れられない。かくて私は、いつしか自民党支持者の列から離れることになった。自民党がいつの日にか、懐の深い、それでいて汚職の少ない政党に生まれかわる日が来ることを信じて。それは、いっときの別れのはずだった。あれから何年がたったのだろう。今まで私は、一回も、自民党に投票したことがない。「共産党を50議席与えれば、日本の保守勢力は目覚めるはず」と共産党に一票いれたこともあったし、政権交替を期待して新進党に入れたこともあった。それなのに、地方議会レベルですら、私は自民党に入れたことはない。自民党はすっかり変わってしまった。私が愛した自民党は、どこにいってしまったのか。まず、総理大臣クラスの人材がまったくいない。安倍晋三?バカも休み休みいえ。その程度の人間なら、かつての自民党には、腐るほどゴロゴロいた。あまりにもゴロゴロしているので、総理大臣になれなかった、薄幸の有力政治家は、20指でさえあまるくらいだ。緒方竹虎、石井光二郎からはじまって、藤山愛一郎、河野一郎、大野伴睦、前尾繁三郎、椎名悦三郎、山下元利、江崎真澄、後藤田正晴、伊東正義、中川一郎、安倍晋太郎…あまりにもバカバカしいので、この辺でやめておきたい。高村?加藤?。彼らはもはや総理大臣になれはしまい。福田首相の息子?どうみても中継ぎでしかなく、本格政権にはなれそうにない。はっきりいって、今では民主党の方が、厚みははるかに上である。そして、成り上がり者が、誰もいない。ギラギラした権力欲、上昇欲をたぎらせて、一代で上り詰めた政治家が、自民党から姿を消してしまった。田中角栄をはじめとして、山中貞則、中川一郎、村上正邦、野中広務…アクの強すぎる、なりあがりたち。もはや、「自民党は自分党だ」といわれたほど、強烈な個性をもった政治家は、どこにもいない。野中広務の引退。亀井静香の離党。執行部、何する者ぞ。気概をもった政治家は、どこにもいない。現在、自民党にいるのは、小泉たち執行部に飼い慣らされた、ペットのような政治家だけ。そんな、情けない政治家の姿をみたいがために、俺は自民党支持を止めた訳ではないのに。今回、「公募」という名のパックにつつまれ、小泉劇場に上演された「刺客」候補たち。「自民党はかわった。改革政党になった」というプロパガンダによって、世論調査では、自民党は好調のようだ。心よりいえる。おめでとう。かれらは自民党をなのっている。しかし、こんな自民党を自民党支持者は、求めていたのだろうか。少なくとも、自民党支持者が理想とする自民党は、こんな姿だったのだろうか。私にはとてもそうはおもえない。人材も、人材供給も、度量の広さも、懐の深さも、何もかも小泉によって、徹底的に壊されてしまった。それなのに、汚職だけは以前とかわらない。金太郎飴のような「消毒済み」「滅菌」された2世・3世・公募議員たちと、老い先短い、地方政界出身の名誉職議員に占領されてしまった自民党。なにか、悪い夢でも見ているかのようだ。夢なら醒めてほしい。いっときの別れは、もはや永遠の別れに終わりそうな気配である。わたしの好きだった自民党は、どこにもいない。おそらく、自民党に一度も投票する機会が与えられないまま、私は生涯をおえるのだろう。今でも敬意をはらっているにもかかわらず… それはいい。ただ、中国共産党のように、政権交替を恐れ、権力によってメディアを支配し、政権基盤の養成に奔走して、政権の永続を願う政党は、その辺の並の政党にすぎない。「ぶっ壊した」挙げ句が、中国共産党のような政党への脱皮、「美しい日本の自民党」の終焉にすぎないことが、私にはとても悲しい。これからはじまる開票速報。日本にとって幸あらんことを。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 11, 2005

コメント(14)

-

★ マスメディアに騙され踊らされるな!! 総選挙の争点は…

大メディアによる自民優勢、小泉圧勝の大合唱の中で、大詰めをむかえた、2005年、総選挙。一言でいえば、この選挙の争点とは、「政権交替、YESか?NOか?」しかありません。後のすべての判断軸は、イカサマ、虚構といって構いません。●1 政策に騙されるな!!郵政民営化、YESか、NOか!!年金改革、子育て充実を!!たしかな野党が必要です……これら選択肢は、あらゆる意味でイカサマでしかありません。これを読む皆さんは、絶対、騙されてはいけません。なぜなら、2大政党制下の進む現状では、2つの政党はつねに「得票最大化」「中道化」戦略を採用することになるからです。そのため、2大政党の提示する政策は、固有の支持層と政策との間に、多くのねじれをともないながら、対立する論点においては、つねに多数派の意見を選択してゆくことになりやすい。たとえば、年金一元化。与謝野政調会長は否定しません。また、郵政民営化も、岡田代表も否定することはない。なぜなら多数派は、年金改革賛成であり、郵政民営化賛成だからです。それは、社民党、共産党などによって、「民主も自民も同じようなもの」などの批判をうける原因になりやすい。また、岩波『世界』においても、古川隆久のように、「第二の保守合同」などの、珍妙な政論を生みおとします。同じものは2つもいらない、と。しかし、これは誹謗中傷の類でしかありません。得票最大化のため、両党がギリギリまで徹底的に「中道化」させてゆく努力。そのため、両党の政策はなかなか違いが見えません。そして、誰しもを十全には満足させられないかもしれない。そのかわり不満足度は、最小になることに疑いの余地はないのです。共産党の政策が実現されたら、共産党支持者は大満足でしょうが、圧倒的多数がすさまじい不満足をかかえるでしょう。そのため、自民・民主どちらに一票を入れようと、遅かれ早かれ、必ず多数派の政策にそって実現されるのです。小泉首相は、なかなか靖国を参拝できないし、岡田は郵政民営化を進めざるを得ない。民主党に一票入れるべきと焦るのは、無年金で放り出される恐れが間近にせまる人で十分です。また、小泉の改革に応援したい一心から、一票を入れる必要なんて、まったくありません。それは、「政策に騙されている」ことなのです。●2 人物に騙されるな!!これもまた同様でしょう。ジャーナリズムとしての機能を完全に喪失しているマスメディア。直接面識のある政治家なら、そんな心配をする必要はありません。あなたに有能を演じているだけなのかもしれませんが、その演技力もその政治家の能力のひとつ。むしろ騙されてあげるべきでしょう。しかし、その政治家と直接の面識がないなら、話はまったく別です。メディアに映しだされる政治家像は、とくに与党関係者を中心として、そのほとんどの情報が、受けとり手である消費者を意図的にコントロールするために発信されたものにすぎません。それは、インターネットでも同じこと。言うまでもなく、政治家の発信する情報と、政治家はまったく別です。さらに、この政党を支持したくないけど、人物に惚れこんで一票を入れよう…という人もいますが、まったくのナンセンスです。二大政党制においては、基本的に、その政党に与えられている選択肢は極めて乏しい。特定の人物が、政党をかえることなどできません。政治家の影響力、という問題以前に、政党にはフリーハンドの余地など与えられていないのです。「小泉純一郎は、自民党を変えた!」というのは、デタラメです。たんに、「得票最大化」「中道化」戦略を行使しているにすぎません。鳩山代表のとき、民主党は「構造改革」をとなえ、今では保守系議員も相当多いようにみえます。これも「得票最大化」「中道化」戦略の行使の結果にすぎません。そんな中で、その政党のカラーとは違った、または、「得票最大化」「中道化」にそぐわない政策を、あなたの好きな政治家に期待して一票を投じても、まったくムダなこと。たんに、あなたとその政治家が「中道」ではない、というだけです。実現する見込みは、あなたが世間をかえてゆかないかぎり、まったくありえません。人物などに騙されてはならないのです。●3 おのれの良心・信条に騙されるな!!これが、最大のポイントかもしれません。われわれは、「良心や信条」などの囁きに耳を貸してはならないのです。だいたい、良心や信条をわめきたてる人、あなたの周りに、普段いないと思いませんか?尾崎豊ファンだと名のる人に限って、ウザクありませんか?というか、そんな布教活動地味たことをする人、あなたにとって気色悪いでしょう。それが、選挙のときだけ、なぜ許されるのでしょうか?不思議ではありませんか?そもそも、「良心や信条」というのは、思考停止なのです。人間は、生きていくかぎり、「世界の複雑性」に直面します。そのとき、何らかの手段によって、「世界の複雑性」を減少させないと、計算量の問題、情報コストに直面して、まともに生活さえおくれません。まさにそのとき、宗教や、イデオロギーや、権威などがあなたに忍び込む。そして、世界を構造化させて複雑さを回避して、あなたは安定した思考を実現することができるのです。「良心や信条」とは、あなたへの甘いささやきです。イデオロギーをテコに集票したい政党の思うツボになっているのです。あなたの判断停止をいいことに、それをエサにして騙される奴を、各政党は物色しているのです。わたしは「国益」を重視します!!!「国益」を重視する政党を選びます!!という人を例に考えてみましょう。そもそも、「国」とは何でしょう?もっとも、普通の意味では、政府機構をさしますが、その最大の構成員は「労働組合」に組織された公務員です。寡聞にして、官公労の利益を重視します!!という、自称「国益」重視論者に、だれ一人として、お目にかかったことはないでしょう。つまり「国」とは、肝心な政府機構の構成員の外におかれた、具体的に形容することのできない、「何か」なのです。それは、「伝統」「文化」「土地」「天皇」…論者によって指す内容はマチマチであり、あるいは国民のことをさすかもしれません。まったく、意味不明なシニフィアン(記号)、それが「国」なのです。これは、他のすべてについても言えることです。「益」とは何でしょう。何が「益」なんでしょう。これらが組み合わさった「国益」とは、客観的に計測可能なのでしょうか。まったくもって、 「国益」というシニフィアンによって喚起される、無限のシニフィエ、無限の想像力をテコに、受け手である国民の「都合のよい」妄想を喚起させて、集票しようとする薄汚い試みこそ、「良心や信条に従って投票する」ということなのです。それは、なにも「国益」だけに限りません。甘いささやきによって投票をせまる行為は、、「平和」「護憲」「改憲」だって同じことなのです。「良心や信条」など、あなたが大切にしているもの、あなたにとって崇高なものに、判断を譲り渡してはならないのです。だからこそ、最初にかいた争点が重要になります。「政権交替、YESか?NOか?」「良心や信条」などに従った投票行動など、「私の好きなミュージシャン」を聞かされることと同質の、ウザイだけの勘違いでしかありません。いつから、投票行動が、自分の「良心や信条」をしめす行為になったのか。政策や人物、良心・信条などによって「選ばねばならない」という一般通念。それは、政治が国民一人一人とは異なった論理と領域でおこなわれているという事実を隠蔽して、「市民の政治参加」というフィクションを延命させるイデオロギーにすぎないのです。われわれは、騙されてはならない。われわれは、つねに「政治」過程から、永遠に「疎外」されている。参加できると考えること自体、フェイクにすぎない。あなたの投票行動は、どの政党に政権を握らせるか以上の意味をもたない。だからこそ争点は、「政権交替、YESか?NOか?」だけでしかない。他のすべての選択肢は、虚構でしかないのです。きたるべき9月11日の総選挙。今後4年間、政治を担わせるにたる政治勢力は、自公か、民主か。政策や人物、良心・信条…判断の妨げになる過剰な情報を捨象して、われわれは、来るべき政権をえらぶ投票行動にせまれれているのです。大事な一票。戦略的に行使することが求められているといえるでしょう。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 9, 2005

コメント(19)

-

★ 「NHK VS 朝日新聞」番組改編問題(完結篇) 安倍晋三 VS 本田雅和 一問一答 証言記録

(承前)中川昭一氏への電話取材の後、渋谷区の安倍晋三氏に訪ねて、1月10日午後6時から始まったという。その一問一答は以下のとおり。≪引用開始≫本田朝方お訪ねしてポストに名詞を入れておきました朝日新聞の本田雅和、こちらは同僚の高田誠です。4年前、慰安婦の責任を問う民間法廷を素材にしたNHKの番組作りの過程で問題があったとNHK内で内部告発があり、その告発の中に中川昭一、安倍晋三両氏のお名前があり、お二人が事前にNHK幹部にお会いになり、関係者にも取材した結果、放送内容への介入や放送中士を求めたということがあったので見解をうかがいに参りました。安倍一方的に組織的にそういう番組作りが行なわれたのに、そのことに対する内部告発はないのがおかしいと僕は思う。本田まあ、そういうご見解をお持ちになるのはよろしいんですが。先生方がNHKの放送内容を偏っているとか批判されるのはご自由で結構なことなんですが、まず最初にあの年の1月中旬、事前に放送内容が右翼団体の維新政党・新風の西村修平さんたちに漏れていますね。安倍そんなことはこっちの知ったこっちゃない。本田安倍先生のところになぜ事前に内容が漏れたのですか。安倍先生にそのことを流したのは?それは西村さんたち?安倍その人とは会ったことがない。名前は知っているが。NHK幹部に会ったのは放送後じゃないか?本田いいえ。放送は1月30日午後10時、お会いになったのは29日午後です。告発では中川さんや安倍さんが松尾総局長や野島担当局長を呼びつけ「偏った放送内容だから放送を中止しろ」と言ったことになってます。安倍だから心ある人が、何人かの人に言って、それが伝わってきたんだ。本田それで先生はNHKの二人を呼んで放送の中止を求めたのですか?安倍説明を聞いたんだ。本田どんな説明でしたか。安倍そんなもの覚えていないよ。本田少なくとも安倍先生の方からは偏った内容で、慰安婦問題については天皇に責任があるとか言っている法廷じゃないか、それを流すのか、みたいなことを言われたわけですね。安倍いや、そういうことじゃなくてね、公平性に著しく欠けますね、と言ったんだ。そしたらNHK側も「そうですね」と言ったんだ。それで私の考え方を言って、私の言っていることが違うんだったら反論してくださいと言った。本田それでNHK側は何と?安倍それはもういい。それよりあなたたちはそんなことを一生懸命やって気が狂っているが…本田いいえ、気は狂ってません。そうじゃなくて。安倍いやこちらは連休の一日で久々に休んでいるから、じゃあ終りますね。(ここで安倍氏がインターホンを切る。本田記者がインターホンを鳴らす)本田先生、あと一点だけ教えてください。安倍うるさいから。いきなりやってきて、休日を過ごしているときにいい加減にしなさい。本田本当に申し訳ありません。安倍何だと思っているのだ。本田ただ、これは政治家の方々の放送の独立に対する事前検閲や介入にあたるという主張がなされているものですから。安倍私たちは選挙で当選して国民の負託を受け、その代表として意見を申し上げている。あなたの意に添う意見だったらよくて、意に添わない意見だったらよくないというわけか。本田いや、まったくそんなことはありません。安倍いま僕がしゃべっていることはオンのコメントになるわけ?本田取材させていただくということで来ているのですが。安倍それはダメだよ。今日は。本田先生が放送中止を事前に求めたということが言われているのですが。安倍そんなこと求められるわけないじゃないか。本田いや、中川先生はそういうふうに言ったとおっしゃっていますが。安倍放送中止を?本田当時、中川先生は議員会館でお会いになった。安倍先生はどちらでお会いになったのですか。安倍よく覚えていない。本田自民党本部と言われているが、当時先生は官房副長官でふだんは首相官邸に詰めておられたのではないですか?安倍会った場所はどこか分からないね。本田いずれにせよ、そのときいろいろNHK側は説明したが、偏った放送内容ならやめろ、と言ったと中川さんたちは言っているが。安倍そこには中川さんはいないんじゃないかなあ。本田だからお会いになったときには中川さんと安倍さんは別です。それで先生、私どもは取材に参ったのですが、これは取材拒否でございますか?基本的には。安倍だって取材ってのは前もってちゃんと言っておいてもらわないと。本田だから申し上げているんですが、これは急ぎの内容で、近々告発者の方の記者会見もある。安倍そんなことを事前に知ってるのはおかしいじゃないか。本田いえいえ私はこの4年間ずーっと取材を重ねてきて、その方の動向を知り、私がその方に取材を申し込んだのでわかったことです<魚住氏によれば、その後、若干のやり取りの後、「早ければ明日にでも記事を書かなければなりませんので、いまのお話だけは先生のお言葉として使わせてください」「じゃあ、どうぞどうぞ」というやり取りで終えたらしい>安倍インタビューは、インターホン越しで録音されています。全体的に安倍晋三氏の、神経質で子供っぽい性格が窺えて、とても面白いインタビューになっています。「内部告発がないのはおかしい」と食ってかかられても、 NHKと何のゆかりもない本田雅和記者は、さぞかし困ったことでしょう。「事前に知ってるのはおかしい」という難癖をつけられても、それこそ「知ったこっちゃない」(BY 安倍晋三)の気分ではないか。おまけに、初対面のはずの記者(安倍は「朝日の記者なのかどうかもわかりません」と発言している)に向かって、「気が狂ってる」発言にいたっては、安倍氏の普段の「過激な発言」は、石原慎太郎のような計算にもとづくものではなく、たんに地であることが仄見えて、とてもおもしろい。誰だ、人格の安倍晋三などということを言いやがった奴は(笑)。 「気が狂ってる」などぶちまけた挙句、社会部記者に「オンなのか」を聞き、「困る」と慌てだしたりするあたり、一般メディアは、ご意見拝聴かオフレコ取材しか、安倍晋三にしなかった模様がうかがえて微笑ましい。なお、懇切丁寧なことに、安倍氏の談話まで引用してある。「祝日だった1月10日夜の、私に対する取材方法も到底まともなものではなかった。何の約束もなく、夜遅くにいきなり私の家にやってきて、インターホン越しに、4年前の出来事についてNHKに圧力をかけて番組を中止させようとしただろうと、あれこれ言質をとろうとする。本当に朝日の記者なのかどうかもわかりませんので、インターホンを切ると、今度はインターホンを延々と鳴らしつづける。それで仕方なく応じると私には『中川さんはもう認めている』と言って迫る。あとでわかったのですが、私よりも前に中川さんに取材したときに、『安倍さんはもう認めた』とウソを言っていた。そんな子供騙しの引っかけで、正しい取材結果が得られるわけがないじゃないですか」(『諸君!』2005年4月号インタビュー)「私が家で寝ているときにやってきて、最初、安倍さんは抗議行動をしていた右翼団体と関係あるんですねと、街宣車を回すように指示したんですかと、まったく根も葉もないことをいきなり言ってきて、それは失礼じゃないかとインターホンを切ったら、5分間にわたってインターホンを鳴らし続ける、と。ちょっと待ってくださいよと言ってもう一回切っても、さらに5分間鳴らし続ける」 (1月31日「報道2001」での発言)「私が会った朝日新聞の記者は有名な左翼記者なんです。ある日突然、1月10日の夜にやってきました。私は風邪で寝込んでおりましたが、ピンポンピンポンインターホンを鳴らして家内が出ました。そしたら暗い目をした人物が二人たっていたそうです。『主人は風邪で寝込んでます』と言ったら『会ってもらえなければ取材拒否ということにしますよ』とこんな感じで家内を脅かしたものですから、私はインターホン越しに話をしました」(地元の安倍晋三後援会での発言)夜遅かったのはウソ →車の運行記録で午後6時であることが確認できる風邪で寝込んでいたのはウソ→録音したものに妻の発言は記録されていない5分間もインターホンを鳴らしていないし、子供だましの引っかけもないもないとのこと。たんに、安倍晋三氏本人が、本田雅和記者の「(中川氏が)事前中止をもとめたことを認めた」発言を、「中川氏が安倍晋三氏が事前中止をもとめたことを認めた」と言ったと、勘違いしただけの模様。よく考えれば、本田記者も安倍氏本人も、安倍氏は中川氏と同席していないことを確認しているのだから、勘違いにしてもレベルが低すぎやしないか。録音テープがないだろうと思って、松尾武とウラで口ウラあわせの上で、ウソ八百並べたてただけ、と見るのが、正解に近いのかも知れません。ウソ八百の、朝日批判をつづける安倍晋三。今度は、安倍本人による、安倍発言の物証がもとめられているのではないか。 ←『月刊現代』電子化計画を応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 8, 2005

コメント(22)

-

★ 「NHK VS 朝日新聞」番組改編問題 (4) 中川昭一 VS 本田雅和 一問一答

一昨日のブログに引き続いて、本日は中川昭一証言を掲載いたしましょう。本田雅和記者は、1月10日朝、中川昭一氏の自宅にうかがい、長崎に出張中と聞かされて、長崎空港に飛んだ。「空港で待機せよ」との秘書の言葉に従ったものの、電話取材のみとされたらしい。<引用開始>中川ああ、その件か。知ってるよ。覚えてるよ。どうしようかな。ノーコメントにしようかな。しかし俺の名前がそこ(内部告発)に書かれているんだろ?とするとノーコメントにするわけにもいかないな。本田その通りです。きちんと説明したほうがいいと思います。放送内容がどうして事前にわかったのですか?中川同じような問題意識を持っているわれわれの仲間が知らせてくれた。本田それは誰ですか?中川われわれの仲間だと言ってるだろう。それは安倍さんに聞いてくれ。とにかく事前に内容を知ったんだ。本田それで29日にNHKの野島・中川両氏に会われたわけですね。中川ああ会った、会った。議員会館でね。本田(NHK側に)何と言われたのです?中川マスコミお断りの裁判ごっこになぜNHKが入れたのかって。本田マスコミお断りではなく、私どもも海外メディアも取材してました。中川当たり前だ。朝日なんかは主催者と同類だし。わけのわからん海外メディアだ。それにあれは法廷じゃないだろう。裁判ごっこじゃないか。それを法廷とか言うなよ。とにかく番組が偏向してると言ったんだ。それでも「放送する」というからおかしいじゃないか、ダメだって言ったんだ。だって「天皇死刑」って言ってるんだぜ。本田それは事実誤認です。「天皇有罪」は言っていましたが。中川俺はそう聞いたんだから。そこ(法廷)に行っていた人から俺は聞いてるんだから。それで裁判ごっこするのは勝手だが、その偏向した内容を公共放送のNHKが流すのは、放送法上の公正の面から言ってもおかしい。偏っているって言うと、向こう(NHK)は教育テレビでやりますからとか訳のわからんことを言う。あそこを直します、ここを直しますからやりたいと。それでダメだと。放送法の趣旨から言ってもおかしいじゃないかって。本田どこをどう直すと中川細かいことは覚えてねえよ。本田居合わせた人の話で絵は「公平で客観的な番組にしろ。それができないならやめちまえ」と言われたとか?中川売り言葉に買い言葉で言ったかもな。本田放送中止を求めたのか?中川まあ、そりゃそうだ。それより誰が告発しているんだって?本田番組を作った現場の人です。中川作った人間も左翼だからな。俺のところへ来たNHKの連中もそんなことを言ってたよ。本田これは報道や放送に対する介入だと思いませんか。中川俺たちと逆の立場の人間から言えばそうだろう。俺は全然そうは思わない。当然のことをやった。本田番組は見たのですか。中川見ていない。どうせひどい番組だと思っていたので、そんな番組見る気にならない。本田偏向したNHKの予算は通さないということは言われた?中川向こう(NHK)のほうが、「こういう大事な時期ですから」って言ってきた。それで俺が「予算の時期だろ」って。俺は通信部会(現在は総務部会)でもこんな偏向報道のNHKの予算は通すべきでないと堂々と言っている。本田内容が放送法に違反すると?中川違反するさ。本田でも番組の中身は見ておられないんでしょう?中川見たさ。本田さっき見ていないと…。中川ビデオで見たんだ。テレビは見ていないと言ったんだ。本田元のものと比べて天皇有罪の部分がカットされるなど、先生の立場からすると前のものよりはよくなっていたのでは?中川前よりはよくなったと言えば、よくなったんだろうけどな。元がよくわからないから。しかしだね、連中もそんなもん毅然として拒否したらいいじゃないか。そのほうが君たちの言い分としても筋が通ってるんじゃないの?本田まったくその通りです。<引用終了>このあと魚住氏は、これだけはっきりしゃべったことをひっくり返すのは無責任と批判するものの、それはどうだろうか。人間は、ウソをつくものである。むしろ、ここから窺えるのは、秘書にやらせない脇の甘さなどがあっても、中川氏のアケスケかつ悪びれない、率直な物言いであろう。こういう人は、政治家として頂点にたつことはないかもしれない。でも、大らかなキャラクター、酒豪などもあいまって、地元で人気を博している理由は、それなりにわかる。思想信条など関係なく、一緒にお酒を飲んでみたいななどと想像させてくれる。その辺、次回で引用する予定の安倍晋三の一問一答などとくらべても、あきらかに、陽気な人柄がほのみえて、おもしろい。(続く) ←続きが見たい方、『月刊現代』電子化計画を応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 7, 2005

コメント(1)

-

★ 山室信一 『日露戦争の世紀』 岩波新書(新刊)

本日、紹介するのは、題名とはちがい、日露戦争そのものを取りあつかった本ではありません。日露戦争へ流れこんだもの。そして日露戦争から流れ出したもの。そんな、<連鎖関係>を博捜・追跡して、<日露戦争の世紀>を摘出してパラダイムの再考をせまる、実に意欲的な本でもあるのです。簡略にまとめておきましょう。● 東アジア「朝貢」「冊封」体制の頂点に立った明治天皇日本の自国民中心主義は、「朝貢」「冊封」体制の淵源、「華夷思想」ではなく、「神国」「皇国」概念となってあらわれたという。それは、幕末の平田篤胤、水戸学に高められて、国家神道や国体論につながっていきます。高名な大津事件(ニコライ皇太子殺傷事件)と司法権独立問題は、不平等条約を改め「主権国家」体系に入るためには、文明国標準の法典編纂・司法制度の確立が欠かせない、国権論がバックにあったらしい。日清両国の≪朝鮮≫をめぐる衝突には、「冊封」体制か、「主権国家」体系か、の争いが内包されていた。ところが、1910年韓国併合証書には、東アジア「冊封」体制の頂点に、清朝皇帝にかわって明治天皇がつくことを示す文言があったという。● 日清・日露戦争における、日本の変質シベリア鉄道の衝撃は、イギリス・東アジアに衝撃を与え、山県有朋の「利益線」としての朝鮮半島領有論の連鎖を生み、日露戦争後はその「利益線」がつぎつぎと範囲の拡張がおこなわれてゆく。日清戦争後、東アジアの「反英ブロック」、仏露独による三国干渉も、当事国は軍事衝突まで想定していなかった。なお、日英同盟誕生以前には、日英独三国同盟構想があったものの、「満州」の適用除外をめぐって決裂したという話も紹介されていて面白い。支那「保全」から支那「分割」へ、方針をかえる日本。遼東半島の租借権をえるため、清に中立宣言をさせる工作をおこない、平然と違約。日露戦争後には、エジプトをモデルにした韓国経営を立案して、韓国保護国化のために植民地交換承認をおこなうとい。● アジアの民族主義との決裂知の結節環であった、明治日本。「大和魂」は、梁啓超を介して、「中国魂」「大韓魂」なる思想を連鎖的に生みおとしてゆく。「ロシアのスパイ」として斬首される中国人を、お祭り騒ぎで見物する中国人を見て、医学から文学へ転向した、魯迅。北清事変後、満洲駐留のロシア軍撤兵運動は、拒俄義勇軍を生み、軍国民教育会、華興会、光復会の革命運動へとつながった。そんな日本留学生たちも、日本の変質とともに、抗日運動の側に立つか、日本統治を支える側に立つかをせまられることになった。● 黄禍論、武士道、「アメリカの世紀」日露戦争は、モンロー主義からの脱却、「アメリカの世紀」の開闢であり、日米対決の始まりであったという。そこへもたらされた「黄禍論」は、本場もさることながら、むしろアメリカ・豪州などにおいて、白豪主義、排日立法を生む。その動きは、対抗言論としての「黄福論」・「黄金人種論」を生み、日露戦争時には、さまざまなメディア戦略を駆使することを日本にせまらせた。そのひとつ、1899年、新渡戸稲造の『武士道』(英文)は、欧米向に大きな効果をあげただけではなく、1908年の日本語訳出版を機に、「日本人の日本人観」すら規定していく。黄禍論を否定するため、アジアとつながりをたち、やがてアジアの公敵になっていった日本。日露戦争後の日本の変質は、アジアの希望・模範たる地位を失わせ、アジアの独立・革命の震源地は、中国へと移っていくという展望も面白い。● 社会主義の世紀1901年、社会民主党は、2日後には禁止。日露戦争後、準戦時体制下の言論統制・治安維持によって、無政府主義・社会主義は窒息してしまう。大正デモクラシーは、キリスト教的人道主義と社会主義の思潮をバックにしていた運動というのも示唆にとむ。1905年、第一次ロシア立憲革命は、日露戦争以上に体制変革への夢をかきたて、ロシア社会主義者の夢は、ヘンリー・ジョージの土地単一課税論、宮崎滔天の兄、民蔵の「土地復権同士会」の<土地均享運動>などの影響をからめながら、中国同盟会の「平均地権」、三民主義の「民生主義」へと連鎖してゆく。むろん、この書は多くの先行研究に依拠していて、何か斬新な視点を提起したものでも、あらたな史実を掘り起こしたものでもありません。その辺、大いに不満ではあります。日露戦争は、自衛戦争だったのか、帝国主義国間の戦争だったのか。そんな、手垢がついた都合のよい視角に止まらない姿勢が、なかなか意外な<連鎖関係>の摘出をもたらしていて、飽きることがない。お勧めできるのはそのためです。花電車は、遼陽会戦勝利記念に運行されたのが最初。坂本竜馬伝説は、日露戦争に始まる。日露戦争時の弾薬補給不足から、日本の「精神主義」がはじまる。ユダヤ人へのポグロムは、全ユダヤ人口の1/3が住んでいたロシアで激しかった。「アムール河の流血や」、「聞け 万国の労働者」、「歩兵の本領」、「労働歌」は、みなメロディが一緒 …… などさまざまなトリビアがとてもうれしい。なにより「戦争の世紀」は「非戦論の世紀」でもあったという指摘が冴えています。石光真清『曠野の花』で問いかけられる「勝てるのか?」。現地で諜報工作に従事する者の疑心暗鬼と、主戦論に覆われた銃後の落差。その熱狂の中でおこなわれた、キリスト教人道主義者トルストイと日本の社会主義者の平和主義論争や、第二インターナショナル六回大会、片山潜とプレハノフが「戦争反対」で握手する模様は、感動的ですらあります。なにより、日本国憲法批判は、日露戦争時の≪「非戦論」批判≫において出尽くしている、という指摘も鋭い。1894年「暴清庸懲」、1904年「暴露庸懲」、1930年代「暴支庸懲」……。今もなお、北朝鮮や韓国、中国などに向けられてしばしば噴出する「庸懲論」の系譜は、定期的に反復されている ことが発見できて、たいへん面白い。「言辞としては陳腐」だが、「実行としては新鮮」なる≪非戦≫それを「迂闊」なまでに守るか否かを問いかけ、締めくくられる本書。戦後60年、日露戦争100周年にあたる、2005年。<日露戦争の世紀>とは何だったのか。そこから脱却した地点に、我々は何をみるのか。それを静かに問いかけて終る本書は、総選挙、一票を考えるために、読まれるにふさわしい一品になっています。評価 ★★★☆価格: ¥819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 6, 2005

コメント(0)

-

★ 「NHK VS 朝日新聞」番組改編問題 (3) 忘れられた松尾武・元放送総局長証言の豊かな内容 完

(承前)≪引用続き≫文中()は魚住注本田松尾さんが中川さん、安倍さんに会った後の印象は、下手な番組を出すと今年の予算は相当難航するという印象を受けた? 相手は本気だと?松尾それは思わなかった。本田ただの脅しと思った?松尾ただの脅しとは思ったけど、より公平性、中立性、そういうものにきちっと責任を持って創らねばならないという気持ちは持った。相手につけ入るスキを与えてはいけないという緊張感が出てきたのは事実。私と吉岡(教養番組部長)と伊東(番組制作局長)と、(そこに)時々、野島(担当局長)が入ってきて、――あいつは戦後の歴史に詳しいというので呼んだ――、PD(プロデューサー)やデスクにもみんなで意見を聞きながら(話し合いを)やった。どれが正論というものもなく、みんなが不安になった。番組編成局が不安になるのが一番いけない。誰も責任をとれないという状態で放送がでるのはよくない。そこで何回もの詰め作業が行なわれた。明確に(番組の)これを切ろうとかいうのは結果論です。<魚住氏は、この「つけ入るスキを与えてはいけない」の部分について、政治家との会談と番組改編の因果関係をしめす、核心的証言とみなしている>本田僕が聞いているのは永田町の党本部の中の、安倍さんは幹事長だったか(注・実際には官房副長官)、安倍さんの部屋に会ったと?松尾そう、党本部の、ちょっと広いところ。幹事長室です(注・実際は違う)。中川さんは議員会館。本田安倍さんに会って、その後に中川さんのところに行った?松尾安倍さんの方が忙しかったのではないか?本田ということは中川さんが先?松尾中川さんが先で、(その後が)安倍さん、だと思うな。なにしろ、もう一人、途中でどなたかにお会いしているので。一ヶ所で全部済むわけではなく、車で移動したという感じがする。党本部と議員会館と。本田放送日の夕方、吉岡部長に「3分削れ」と言ったのは、なぜ?松尾これは絶対マル秘。俺はあれ(43分版)でいいと思った。皆もそう思った。ところがある人が不安そうになった。「どうしても」と言って仲間に聞いて回った。するといろんな意見が出た。それで改めて(再カットの話が)出てきた。本田伊東律子さん?松尾そうだ。俺は「いいやん、もう」と言ってるのに、「ダメか」と聞くと、律ちゃんは「私は心配だ」「ここまで総局長、やったなら、もうちょっと公平性ということを考えようよ」と言った。そう言われると、(番組作りは)番制局長の責任だから。本田伊東さんはなんで突然言いだしたのか。誰かに言われたとか。松尾いろんな歴史観があるから。本田海老沢会長に言われたとか。松尾そんなことはない。<魚住氏はここで伊東番制局長の陳述書を引用している。30日夕方、秘書から連絡を受け会長室におもむくと、「何だか騒々しいようだね。右翼団体が問題にしている女性法廷というのは一体どんなものなのか」と尋ねられ、「従軍慰安婦問題は国民の間でも意見が分かれていますので右翼団体などから抗議もきました。ただ現場も慎重に扱っています」と答えると、「そうなんだ。この問題はいろいろ意見があるからな。なにしろ慎重にお願いしますよ」と言われたらしい。その後、松尾総局長と話しているうちに、「本当にこのまま放送していいのか。もう一度考えなくてはいいのか」「総局長と二人で再度番組の内容を確認していった結果、やはりこれらのシーンを削除するのが妥当ではないかという話になった」>本田松尾さんが国会議員に会ったのは29日の夕方だけ?松尾そのときです。それ一回きり。本田でも(後で)「どうなったんだ」と電話がかかってきたでしょう。松尾かかってきたかもしれない。電話でも「わかりました。はいはい」とガチャンとやればいい。本田中川さんからですか。安倍さんからですか。松尾知らない。電話があったことは全然覚えていない。本田野島さんには?松尾それはあったかもしれない。野島は(議員の)窓口なので。本田松尾さんが最高責任者なのに、野島さんがお目付け役みたい。松尾野島も悪い人間ではないのだが。野島が言うことで先生方も「それなら、この訳のわからない男を信用しよう」ということになればいい。(29日に永田町に行く前)野島には「頼むぞ、俺を裏切るなよ」と言った。野島も「わかりました。ガチャガチャ言ったら僕が言いますから、最後には頭を下げてください」と言った。野島は国会の顔役。俺は俺なりに彼を利用したと思う。本田これまでも国会議員に呼ばれて番組について言われたことは?松尾あります。選挙のときはしょっちゅうです。本田放送前に呼ばれることは?松尾だいたい作った後です。本田放送前は異例か?松尾大河(ドラマ)とかはあるけど、(今回のような)ETVの特集的要素で事前にというのはなかった。本田今回は(放送の)後(に呼ばれた事実)はない?松尾前にはあったけど後はない。いろんな要素が絡んで説明に行ったりするケースは多いから。本田でも、呼ばれて行かないわけにはいきませんからね。松尾呼ばれていかないとどうなるか。ものすごい圧力。3倍、4倍の圧力です。放送中止になったかもしれない。(番組内容を詳しく)知らないのに誇大妄想に支配されて力でガンと押されれば本当に予算を通さないという話になる。そういう駆け引きをやる。(NHKの)国会対応の人(職員)たちは番組の内容を知らないから不安だけ増してしまう。先生の言われた通りに走り始めて必要以上に圧力を感じてしまう。これはものすごく危険だと思った。だから「お前ら余計な説明するな。俺がやる」と。説明が悪いうえに誤解を受けて尾ヒレがついて帰ってきてしまう。対応のしようがない。本田中川とか安倍に呼びつけられてガンガンやられるのはガス抜き?松尾そう。意図的にやったわけではない。ガス抜きは。圧力は絶えずあると思っていた。国会の圧力は目に見えないことも含めて相当感じることが多いので聞き流す。本田今回呼ばれたことも圧力と感じたわけですね。松尾圧力とは感じる。圧力とは感じるけれど、だからといってそれがどうしたのかと言えば、それは一つの意見だった。それは視聴者にでもなんでも全部あります。右翼にもあります。本田中川さんと安倍さんに説明されたとき、「若手議員の会」の代表と事務局長の肩書きとして(行ったのか)。松尾いや、違う。行く前から野島が説明してくれた。周りの人間たち(から)も「そういう会ですよ」、なぜそこがぐちゃぐちゃ言っているのかを聞いていた。しかしわれわれが会ったのは安倍幹事長(注・官房副長官の誤り)であり、中川…。中川さんは役職(は)何だったか。まあ自民党の有力政治家というか。本田安倍さんは幹事長だった?松尾まだなってなかったかな。何か役職はやってました。森さん(の政権)のとき、副幹事長とか。(安倍氏に会ったのは)広めの応接間です。本田中川さんは農水大臣?松尾大臣ではないだろう。なってても副大臣くらい。大臣室みたいなところであった覚えはないから。本田中川さんは議員会館?松尾そう、議員会館本田決して副大臣室みたいなものじゃないわけですね。松尾そういう感じじゃない。広かったら安倍さんみたいに覚えている。<魚住氏によれば、1月9日午後1時、埼玉の松尾氏の自宅ではじまったインタビューは、午後2時50分に終ったという。1月19日NHKで放映された松尾武会見の「1 安倍氏にはあったが、中川氏には会っていない」「2 何度も『政治的圧力を感じただろう』と決め付けられ、その度に否定したのに逆の内容になった」「3 安倍・中川両氏が認めたかのようにウソをついた」という内容が、まったくのデタラメであると断言している>≪引用終了≫ここまでみてくると、「安倍晋三・中川昭一」VS「朝日新聞」の図式を成立させた松尾武と本田雅和の見解の差は、世間で思われているほどあるわけではないことがみえてくる。<いい番組をつくりたいという気持ちがしぼんでしまう。それが悲しい。><私たちは国会が何を言おうが右翼が何を言おうが戦う><迎合ではない。壁になって番組を守ろうとすることだ><(圧力が)あるのは当たり前だから、どう対抗するか。><対象そのもの(に密着)でもいいんです。ただしNHKの責任者がいないとダメ><相手が何を言おうと「僕に任せてください」と言って帰る><電話でも「わかりました。はいはい」とガチャンとやればいい>政治圧力の中で番組を守りぬくには、責任がとれるものを現場につくらせ、上司が「壁」になってそれを守ることの必要性を、記者に伝えたかったに違いない。それが伝わらなかったのは、なにも本田雅和記者の責任ではないだろう。告発を受けて取材にきた本田記者は、政治家の「圧力の有無」を確認すること以外、できるはずがなかった。かくて、両者の希有の邂逅は、朝日新聞の「番組改編報道」後、別々の軌跡を描くことになり、一方は、NHKの組織防衛のために、本来の敵、「安倍・中川陣営」に与することになる。そのハザマにあって、奇跡的に残された「熱い証言」。今も、選挙報道にからみ、非難続出の電波メディア。メディアの「公平性」は、今も我々に未解決の難題をつきつけている。(続く) ←続きが見たい方、『現代』電子化計画を応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 5, 2005

コメント(0)

-

★ 「NHK VS 朝日新聞」番組改編問題 (2) 忘れられた松尾武・元放送総局長証言の豊かな内容 続

(承前)意外に感じませんか。松尾武・元総局長の積極的な姿に。本田雅和記者の「子供だまし」(BY 安倍晋三)のテクニックに引っかかったわけでもなければ、本田雅和記者の「ねちっこい取材に口を開いた」(BY 魚住氏の評価)訳でもありません。あるときは、本田雅和記者と意気投合して、「熱いジャーナリスト」のような姿さえ示し、あるときは、のらりくらりと一線を画して、本田記者に言質を与えない。その固有の論理とは、いったい何か。そのことを考えながらよむと、NHK首脳部の伝えたかった一貫した論理が、鮮やかに浮かびあがってきます。それは、NHKは、どのように政治家と戦ってきたのかではなかったか。<続き>本田そういうことがあったとして、中川さん、安倍さんが松尾総局長や野島さんに説明に来いと言って説明させたうえで、言ったことというのはあまりにもひどすぎる。放送中止を求めましたよね。松尾覚えていない。はっきり言って覚えていない。本田松尾さん。ここが一番大事なところだと思うのですが、これだけはお約束します。松尾さんがクオート(実名で引用)しないでくれ、メモもするなと言われれば、僕もまさにここ(で約束します)。クオートしに来たというより、松尾さんがどんな気持ちでその(安倍、中川両氏の)言葉をお聞きになったのか(を聞きたい)。まさにそれはそうだったけど、NHKの番組を守らなければいけないから、自分の判断でやっぱり削ったほうがいいと(思ったのか)。松尾国会議員は作品は見ていない。ただ、噂でこんな番組を取り扱っているのではないのかと。私は見せる気もないし、説明する気もない。「私たちを信じてください」としか言いようがない。自民党は「(放送を)やめろ」とか「何とかせい」とかいろんなことを憶測で言います。それは知らない人が言ってることですから。本田「天皇有罪にしてるじゃないか」とか一つひとつ(言ったのか)松尾メモを取らないでくれというのは、そういうことも含め、あった、ないの議論はしたくないと。(ここで高田記者はメモをとるのをやめて、メモ帳をポケットにしまった)松尾このことを目くじら立ててやった結果、NHKに何のプラスになるのか。いい番組をつくりたいという気持ちがしぼんでしまう。それが悲しい。本田しかし「若手議員の会」は教科書会社各社を呼びつけたことがある。中川さん、安部さんが何の権限があって野島さんや松尾総局長を呼びつけるのかと思う。松尾要するに1月、2月の時期は予算について理解を得るのに、何があってもなくても説明する時間は当然とっておく。そこにたまたま政治状況が加わったという程度にしか受け止めていない。壁になって立っているのだから、相手が何を言おうと「僕に任せてください」と言って帰るしかない。本田でも相手は「任せない」と言っている。「放送させない」とも。松尾任せないと言っても任せてもらうほかない。強権発動はできない。本田(放送後の2月9日に開かれた)自民党総務部会で、中川さんは「こんな偏った番組を作るNHK予算は通すな」と発言したらしい。とんでもないことだ。中川さんや安倍さんが野島さんや松尾さんを呼んだのは党総務部会として呼んだのか。それとも「議員の会」として呼んだのか松尾党総務(部)会を控えて関心のある人という位置づけだと思う。電波メディアは許可(制)だから。出版事業と電波事業の違いの本質はここだと思う。対抗できるものがないと電波文化はできない。電波に政府がどれだけ介入してきたか。利権の巣窟だから。本田だからこそ批判する記事を書くことは必要と思いませんか。たとえば「俺の言ったことを絶対クオートするな」と、いまから言うことについてはね、それをはっきり言ってくだされば約束を守ります。自分の談話としてこれなら書いていいよときちっと区分けしていってくださればありがたい。一番聞きたいのは29日に何があったかということ。中川さん、安倍さん(がしたこと)。実はそこに同席した自民党議員の話も聞いている。「あれは言いすぎだ。こんなひどいことも言っていた」とも言ってくれている。松尾もう一人か二人いなかった?本田誰がいました?松尾忘れた。本当に。安倍さんの部屋に誰がいたってこと?安倍さんは国会、自民党本部…。議員会館じゃなかった。そのときに誰がいたか覚えていない。二分か三分の間でやるわけだから。その間に言いたいこと言われて、こっちも言いたいこと言った。私が言ったのは「私に任せてください。私は総局長です」と。まして(直接)来て説明しているわけだから。「私が責任もってきちんとやりますから」と、「憶測は関係ない」と。ワーワーいろんなことを言った。ゴチャゴチャ言った。<魚住氏は、ここで、本田記者は「中川・安倍両氏のいる部屋に呼びつけられた」という断片的情報を自民党議員から得ていたので、「同じ部屋」という前提で話しており、松尾氏が安倍・中川氏以外の政治家を回っていることをこのとき気付いていない、という注を入れている>本田「天皇有罪判決を(番組で)流すと大変なことになるぞ」とか?松尾ええええ、まあまあ、いろんなことを言いました。でもそんなことはいちいち覚えていないし、一つひとつ記録するという話しでもない。本田「天皇有罪の民間法廷のような番組はやめろ」というのは(右翼の)西村さんの言い分。中川さん、安倍さんの言い分でもあった?松尾そこまで強いものではなかった。同席した人がどういう情報を出したかは知らないが、「一方的な報道だけはするな」ということを言われた。「客観性をもってものを論じろ」「わかっているだろう、お前。それができないならやめてしまえ」というような言い方はあったと思うが、ただ「やめろ」というのは(29日)夕方の時点では出ていない。本田そこにいた議員が話してくれたのは「あれは言いすぎだ」と。「ヤクザだと思った。自民党にはそういう人が多いのか」と思ったと。松尾北海道のおじさん(中川議員をさす)は凄かったですから。そういう言い方もするし、口の利き方も知らない。どこのヤクザがいるのかと思ったほどだ。本田(自民党議員は)「本当に放送への介入だ。あそこまで言ってはならないと思った」とも言った。松尾さんの言葉は絶対クオートしません。自民党で証言してくれる人がいれば、それでいいわけだから。僕らはサポートがほしい。松尾さんに思い出してもらって、放送に介入する言葉は具体的にどうだったか…。松尾………。本田同席した自民党議員の言葉だけでは弱い。松尾さんが(29日の)夕方、NHKに疲れた様子で戻られたと、みんな言っている。よっぽどひどいことを言われて苦労したと思う。松尾本当にアホなのかもしれないが、根に持っていてはやってられない。一人ひとりの意見に対して右から左へ流していかないと、大問題だと認識してしまうとエライことになる。だから記憶してない。ただぐちゃぐちゃ言われたことは事実本田具体的にここを削れとか。松尾そういうことは向こうは知らない。本田噂で知っているだけ?松尾そうだ。本田天皇有罪の部分とか。松尾先生はなかなか頭がいい。抽象的な言い方で攻めてきて、いやな奴だなあと思った要素があった。ストレートに言わない要素が一方であった。「勘ぐれ、お前」みたいな言い方をした部分もある。(「先生」が誰をさすのかはこの時点でははっきりしないが、この後のやりとりで安倍氏のことだとわかる)本田「天皇有罪の放送するなら予算を通さない」と言った?松尾ストレートに言ったかどうか。安倍さんをかばうつもりはないが、ないことを言うのはよくない。要するにあるグループからのご注進で聞かされてるから、「自分としてはご注進が事実とすると心配があるよということを伝えたい」ということがジェスチャー的にあった。本田心配な部分というのは?松尾右翼が言ってきた民衆法廷のストレートなPR番組ではないかと。その通りなら一方のプロパガンダに乗っかるようなことをNHKはやるのかと。私はそういうつもりはない、バランスをとることは必要だと。本田「北海道のおじさん」と言ったが、中川昭一さんのことですよね。松尾そうだ。本田中川さんは天皇の扱いがそうならこんな放送やめてしまえと松尾さんに言ったんですよね。松尾あったかもしれないが、それはコメントとしては絶対にできない。本田松尾さんの言葉をクオートするのではないですから。松尾そういう雰囲気はあったと僕は言っている。言葉の一つひとつを言われると、僕の記憶にない、本当に。全体の雰囲気として人から聞いたことを真に受けて「注意しろ」と、「俺が目をつけているぞ」「見てるぞ」と。力によるサジェスチョン。それを一方的に与える。要するに「間違っても一方的な攻め方(プロパガンダの意味か)はしないでほしい」というような形だったね。時間としたら5分くらい。(続く) ←続きが見たい方、『月刊現代』電子化計画を応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです

Sep 3, 2005

コメント(0)

-

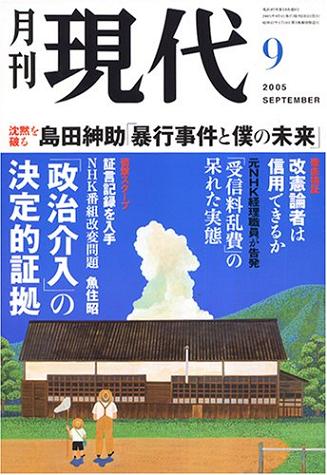

★ 「NHK VS 朝日新聞」番組改編問題 (1) 忘れられた松尾武・元放送総局長証言の豊かな内容

『月刊現代』9月号。そこに、魚住昭「NHK VS 朝日新聞『番組改編』論争 『政治介入』の決定的証拠」と題したレポートがのってから、ほぼ1ヶ月。従軍慰安婦問題の国際法廷。その番組に、「政治介入」がおこなわれていたこと、そしてNHK・安倍・中川などの間で、口裏あわせが成立して、ウソの発表をメディアに垂れ流していたことは、あまりにも明らかになってしまいました。『月刊現代』10月号には、立花隆のこの問題に対する寄稿もあってとても面白い。ところが、これまでネットを見てみても、この流出した録音テープの証言をのせているサイトは、著作権が絡んでいるので、ほとんど見たことがありません。そこで、『月刊現代』10月号も書店に並んだので、松尾武証言などを電子メディア媒体でも読めるようにしようと、おもいたちました。いちおう、著作物(魚住レポート)の<一部>にとどめ、なおかつ最新刊ではありません。在庫もないようですので、商売に差し障りはないでしょう。また、図書館法においても、1ヶ月たてばコピー解禁です。それに、著作物の宣伝にもなります。もし、大目に見てもらえないなら、魚住さん、そして現代編集部の方々、ぜひお申し出ください。まあ、どちらの立場に立つにせよ、NHK・松尾武・安倍晋三・中川昭一たちがマスメディアに語っている「公式声明」と、本田雅和に語った「内容」の<差>は、確認しておくに越したことはありますまい。なによりも、松尾武元・総局長の証言は、実に面白い。ネットで通行する「加害者<朝日新聞>VS被害者<NHK・政治家>」、または「傲慢な政治家:安倍晋三・中川昭一VS弾圧を受けたジャーナリスト」像とはまったく違う、別の側面すらみえてくるからです。その側面とはなにか。それに触れる前に、まず、松尾証言を御覧ください。≪引用開始≫文中()は魚住氏の注本田雅和記者NHKのコンプライアンス制度で内部告発が出たことはお聞きになってますよね。松尾武元放送総局長コンプライアンスの提訴があったことは担当者から聞きました。協会(NHK)のほうから何かご意見があったらいってくださいと言われ、それは協会の考え方そのもので結構ですと。私は個人的にどうこうということはないし…。本田コンプライアンスの具体的な内容は聞いていますか松尾いいえ。(裁判は)地裁は通過して、いま、高裁(段階ですか)。本田ここにおうかがいしたのは裁判とはまったく別のことです。今回の内部告発者制度で(訴えが)出されたことと、NHKの現場から取材したことと、自民党の関係者から取材したことはピタリと一致している。松尾さんには一番中枢におられた立場として本当のことを聞きたいと思って来たんです。松尾このことは直接的にも間接的にもいまやっている裁判の経過と抵触することではないか?本田あまり関係ないです。NHKは自律した公共放送。(なのに)あまりにも政治が介入している。松尾いろんな要素がある。どの局面でわたしに聞こうとしているのか。いまのNHKは全部マスコミに対して言葉足らず、説明不足。中途半端な説明ならしないほうがいい。本田30日の放映の前日(29日)のことです。松尾僕はいまNHK(の関連会社)にいる。もう少し歴史が動かないとダメだ。本田歴史の証言を聞こうとしているのではない。4年間取材してきて取材(結果)が一致してしまうのは、放送前の29日夕方から(番組枠より1分短い)43分バージョン(になり)、(その後)急に3分削った40分バージョン(になる)。この2つの変化の内容が全部一致したから…松尾何が一致したのか。本田29日の…松尾僕は肯定も否定もしない。本田ええ。29日夕方になって伊東律子(番組制作局長)さんが局長試写をするからといって現場の人は呼ばれて、みんなそこ(番制局長室)に行く。そのとき伊東局長が「いまは予算時期なので自民党とは戦えない。天皇有罪とかは一切なしにして。番組が短くなったらミニ番組で埋めるから編成に手配してちょうだい」といっている。松尾総局長と野島さんが永田町からかえってくるのを待っていたが、なかなか帰ってこないので試写を始めた。午後5時50分ごろ松尾さんが疲れた表情で戻ってきて、後から野島さんも帰ってきて局長室に入った。(試写再開後)秦教授のコメントを大幅に増やす、(法廷で)天皇が有罪になったこと(を伝えるナレーションの削除)など三点の修正指示が現場に出され、結果として43分になった。さらに翌日午後6時ごろ、吉岡(民夫・教養番組部長)さんが松尾さんから呼び出され、さらに3分間の削除指示が出された。中国人(強姦)被害者の証言と、東チモールの慰安所の紹介と慰安婦の証言など(が削られた)。これは客観的な事実。29日に(松尾さんが)永田町からお帰りになったとき、永田町で相当バッシングをうけられたと聞いている。松尾私は総局長を2年やった。その前に人事(の責任者)だった。人事のとき国会対応をやった。国会のいろんな圧力はある。ないわけがない。これをどう説得して、どう理解を求めていくか。現場の考えを(政治家に)理解してもらう。そこがまず大事。(政治家が)言ったことを聞いてくるだけの馬鹿なことはしない。絶えず意見は色々あるんです。特に決算、予算の段階ではさまざまな意見がでてくる。それを「そうですか」という状態で終ってしまったら、向こう(政治家側)は「言ったじゃないか」というのだけが事実になってきて(しまう)。しかし渉外(担当)とか国会対応の記者は放送の手順はなかなかわかりにくい。それは私が責任者としてきちっと説明していくことが当然だ。これは一般論。それ以上でも以下でもない。(29日夕方から30日にかけての)その時間に何をしたかというのはそちらがお調べになったことで、一つの考え方で…。本田考え方ではなくて、私がしゃべったことは間違っていますか。松尾間違っているとかいないとかは言わない。なぜか。一生懸命現場をかばうゆえにやったことが、ある人から見れば迎合といわれる。それは迎合ではない。壁になって番組を守ろうとすることだ。さっきの番組の全体状況(内容が放送直前にカットされたこと)は、責任者がだれだかわからなくなったことが根底にある。一人の精神が番組全体に貫かれているのならこんな問題は起きなかった。私たちは国会が何を言おうが右翼が何を言おうが戦う。なぜ放送総局長が出ていったのか? その流れ(責任の所在)がみえなかった(からです)。これはNHKにとってとても危険なこと(なんです)。<魚住氏のレポートでは、ここで注釈がつけられている。責任者が誰だかわからないというのは、番組の企画・被委託者であるNHKエンタープライズの再委託・発注先、ドキュメンタリージャパンが、1月19日・24日の試写で全面手直しを命じられたことで番組制作から降りてしまい、教養番組部のスタッフだけで編集作業がおこなわれたことをいうらしい>松尾NHKからNEPに委託されたことのわかりにくさ。それを私が正しただけなんです。(放送を)止めるのは右翼に屈したことになるから出そうと。(では)誰を(責任者として)信じたらいいのか。吉岡を信じた。しかし吉岡も自信がない。どうしようかと相談した。本田吉岡部長は「対象に近づきすぎている。こんなんなら放映できない」と現場を叱咤激励した。松尾対象そのものでもいいんです。ただしNHKの責任者がいないとダメ。いなければ単なる電波ジャックです。プロデューサー、ディレクター制度を設けている以上、プロデューサー、ディレクターの信条はNHKそのものでなければならない。ある時点で気づいたら責任者の顔が見えない。顔の見えない番組ができるのか。本田「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」代表の中川昭一さん、事務局長の安倍晋三さんに(番組内容の)情報がなぜ漏れたのか。(右翼団体の)西村修平さんのグループ(維新政党・新風)が流したのではないか松尾彼らがご注進した。本田ご存じですか?松尾それはその通りです。(本誌の取材にたいし、西村氏は「ご注進」を否定)本田国会との関係で苦労されたと思うが、29日に(松尾氏らが)自民党本部に呼ばれて、中川・安倍に言われたことまで取材している。自民党から予算に絡めてガンガン言われることが、一般の人から見れば圧力に屈していると言えなくもない。松尾だけど、私は国会議員とか都知事とか一般視聴者とか関係ない。説明しなければならない人には説明しなければいけないということです。国会の権力構造が変わったときに、そういう質問がまったくないか。問い合わせは必ずある。あるのは当たり前だから、どう対抗するか。川口(幹夫・元NHK会長)さんと国会で長くお付き合いしていたことがあるから恐ろしかった。そんなことはどの時代でも、朝日でも読売でもあるんじゃないかな。本田電波ではそういうことが日常的にあるのはわかるが、あの29日に中川さんや安倍さんが松尾さんや野島さんに言ったことが適切だったのか。放送への介入ではないかと思う。松尾それは何とも申し上げない。もう私は忘れている。安倍さんも含めて私はお付き合いがないから。本田しかし野島さんがいる。(彼は)国会担当の局長。政治部出身です。彼は内心、自民党の言うことを聞かないと予算もゴチャゴチャ言ってこられると心配されていたかもしれない。松尾それは、ないといえばウソになる。さっきの事実(安倍、中川両氏の放送への介入)については肯定も否定もしない。こういうことがあった(かどうか)とは別にして、なぜ私がそこで苦渋の顔をして(29日夕に局長試写が行なわれた部屋に)入ったかと言えば普通の番組ではそういうことはあり得ない。プロデューサーに任せている。そのことと切り離せる。作る顔が見えないときには、外部対応と一緒になってしまう。(つづく) ←続きが見たい方、電子化計画を応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです m(_ _)m

Sep 2, 2005

コメント(8)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『箱庭夫婦~私たちはただ愛したかっ…

- (2025-11-18 00:00:08)

-

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- 「困った人たち」とのつきあい方/ロ…

- (2025-11-16 04:53:29)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-