2008年08月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

ジョン・エヴァレット・ミレイ展 Bunkamura

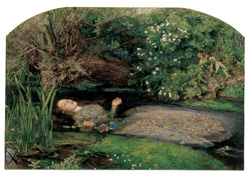

ミレイ=オフィーリア=ラファエル前派という図式が頭に残っていた。だから国立西洋美術館にある「あひるの子」(今回のミレイ展に展示されている。)を見るたびにラフェエル前派の作品だとばかり思っており、またそんなことを他人に解説したこともあったのだが、大きな間違いであったことに気づき、恥ずかしくなった。ミレイがラファエル前派として当時の画壇を批判しながら活躍したのは、1848~1853という短い期間であり、それ以後はロイヤル・アカデミーの会員として、逆に画壇の中心を歩いた画家であった。「あひるの子」も実は、1889年の作品であり、ロイヤル・アカデミーの会長となってからの作品であった。さて、この展覧会は、1ラファエル前派2物語と新しい風俗3唯美主義4大いなる伝統5ファンシー・ピクチャー6上流階級の肖像7スコットランド風景という章立てでミレイという画家の全体像を分かりやすく紹介している。ラファエル前派の絵は、それまでのアカデミーが規範としていたラファエロの絵のような芝居がかった絵画表現への批判から生まれたもので、愚直な構図を用いて、人間のクセや表情に表れる心理的な高まりを描き、また細部の緻密な描写に特色がある。1849年の「両親の家のキリスト(大工の仕事場)」は、露骨でひねくれた表現と酷評されたが、確かにマリアの額に大きなしわが寄ったり、手の静脈が青く浮き上がるのがはっきりと描かれている。細部の緻密な表現といっても、美しくなければダメなのだろう。その点、この展覧会の最大の呼び物「オフィーリア」は完成された美しさに溢れた作品である。この絵のすばらしさや逸話は、もうあちこちに見ることができるのであえて触れない。ずっと眺めていても飽きることがない。若干22歳の青年が描いたものとは驚きである。さほどの混雑ではなかったので、一歩うしろに下がれば、立ち止まって眺めることができた。ばかげたことだが、オフィーリアは頭から流れてきたのか、足から流れてきたのか妙に気になった。普通は頭から流れてくると思うのだが、まるで立ち姿のようにも描かれているので、足から流れてくるようにも思えてしまった。さて、ラファエル前派が短期間に終わったのは、ミレイが、この展覧会にもしばしば出てくるジョン・ラスキンの妻エフィーと恋に落ち結婚したからである。そんなことを知りながら、この展覧会を眺めるのも面白いと思う。最後のスコットランド風景の絵まで、美しくない絵は一枚もなく、ミレイという画家の魅力にうっとりとさせられた展覧会であった。また近いうちに出かけるつもり。

2008年08月31日

コメント(15)

-

源氏物語の1000年 横浜美術館

内覧会に行かれたTakさんから、岩佐又兵衛の「須磨」「浮舟」が出展されているとの情報を頂き、さっそく出かける。この展覧会の当初のイメージは、まったくTakさんと同じだったので、実のところ、まったく出かけようとは思っていなかった。何しろ源氏物語って、現代語訳にしろ、ダイジェストにしろ、「あさきゆめみし」にしろ目を通したことがない。いくつかの帖のエピソードを断片的にほんの僅か知っているだけ。何しろ、紫式部が中秋の名月を眺めながら「源氏物語」の構想を練ったという話もこの展覧会ではじめて知った次第。古典にはめっぽう弱いし、興味も今ひとつ。ところが、この展覧会。源氏物語を通して見る鎌倉時代から現代までの日本美術史といった感じで、大いに楽しむことができた。まずは、鎌倉時代の「国宝 紫式部日記絵巻」。五島美術館で見たことがなかったので、初見。女房に戯れる公家の絵。視点をずらすと衣装の黒地に描かれた細かい紋様がキラキラと輝く。現存する最古の絵巻とのことだが、男のやることはいつの時代も変わらない。(9/6までの展示)そのほか、絵巻、屏風、画帖、掛軸など多数。絵/土佐光吉・詞/青蓮院尊純の源氏物語絵色紙帖(9/17まで)もステキだった。特に詞書の背景は、金で描かれており、山々や満月が幻想的に輝く。そして、岩佐又兵衛の「浮舟」「須磨」。この絵は、今までの豪華絢爛な絵と違い地味なので、多くのお客さんは、横目でちらっと見て通り過ぎていく。おかげでじっくりと眺めることができた。(9/6まで)手元の岩佐又兵衛の画集で、実際に見た絵をひとつひとつチェックしている最中である。こちらは、福井に行った時に見ようかなと思っていた絵。(Takさんのミューズのようなご案内。女神じゃないか。さすがフェルメール全点踏破しただけあり、パワーが宿る。)双方とも、又兵衛お得意の濃い墨で水平に引いた霞がかかる。浮舟は、宇治川を舟で下る男女二人。又兵衛独自の豊頬長頤の人物像。くねくねとうねった橘の枝と僅かな枝がしなった柳が、薫と匂の宮の間で揺れ動く浮舟の気持ちを表しているという解説だったが、まさにそんな感じがぴったり。須磨も水平の霞と斜めの直線の雨。そしてうっすらと見える波頭が激しい暴風雨のようすを表している。塀もグネグネだ。転落した源氏の心の内を描いている。春信の「石山秋月」の浮世絵でほっとし、芳年の「田舎源氏」に目を見張る。芳年の作品は明治政府から発禁処分になったとのこと。光氏と黄昏の道行を描いたもの。むしろを巻きすすき野原を素足で歩く二人。黄昏がくわえた手ぬぐいが風になびき、うら寂しさがぐっと募る。江戸時代以降の源氏絵は、色も綺麗に残り、うっとりとするような作品が続く。琵琶湖に映る月を眺めながら執筆する紫式部の図があちこちに出ており、それぞれ比較してみると面白い。最後は、現代の画家、石踊達哉の屏風があり、その華麗さに目を見張り、会場を後にする。眼福。このあとは渋谷Bunkamuraのミレイ展に出かける。こちらは、土曜は9時までやっているので助かる。

2008年08月30日

コメント(8)

-

美術散歩 ブリジストン美術館

特別展ではなく、ブリジストン美術館の常設展であるが、毎回、配置を変えながら工夫を凝らしている。西洋美術館やこちらに来るとおなじみの絵と出合える喜びと、新たな発見があってうれしい。今回、こちらで一番惹かれた絵は、先だって亡くなられた白髪一雄の「観音普陀落浄土」である。この画家のスタイルは天井に吊るされたロープにぶら下がって、足で絵の具を伸ばしていく。あちこちの美術館にその作品があって、力強い絵の具の筆致(足致)や指の跡に驚かされる。この「観音普陀落浄土」は、すべてを焼き尽くす煉獄の炎のような「赤」を背景に、中心には、瀧のようにも見える「青と白」の流れ。この青と白の絵の具の混じり具合が非常に美しい。筆では決して描けないだろうグラデーション。力強い絵の具の盛り上がりの迫力。真ん中の瀧は、那智滝を表しているのか。あるいは浄土へ続く道「白道」のようにも見える。仏教的なタイトルと抽象絵画、なにやら胸がワクワクするとともに敬虔な気持ちにもさせられる。調べてみると白髪一雄は、お坊さんでもあったようだ。同じ部屋にあったエミリー・カーム・ウンワリイの作品2点。先般、国立新美術館での展覧会で知ったばかりの画家。これまでは、素通りで頭にも入っていなかったのだが、どんな人物かを知ると俄然、興味が増す。もうひとつザオ・ウーキーの「07.06.85」。ザオ・ウーキーのブルーはなんともいえない深みがあって、美しい。じっと心に染み入る。抽象絵画のことしか書かなかったが、タイトルのとおり印象派から抽象絵画まで、それぞれの部屋でいろいろ心に引っかかる作品があり、本当に気楽な散歩を楽しんでいるような展覧会であった。

2008年08月28日

コメント(4)

-

NIPPONの夏 後期 三井記念美術館

前期と絵画作品がすべて入れ替わる。前期は歌麿の入浴シーンの絵の印象が強く残ったが、後期の絵画も、特に浮世絵に目を見張る作品が多かった。英泉の浮世絵は2枚ある。展示室の最初にある「納涼洗髪美人図」は、大幅の肉筆画。足元の水盤の中に朝顔と桔梗、うっすらと見える金魚が涼しげだ。ただ、英泉が描く、黒い絽の着物の女性は、こちらにぐんぐん迫ってくるように見えて、かえって暑苦しそうに感じてしまうのは私だけか。独自のスタイルとお歯黒のせいかもしれない。広重の名所江戸百景「昌平橋聖堂神田川」「両国花火」。双方とも、背景に版木の木目がしっかりと浮き出ている。この間、太田美術館で学んだことを確認した。勝川春章の肉筆画2点は、双方とも重要文化財。婦女風俗十二ヶ月図のうち、「六月行水図」と「五月蛍火図」。行水をする母子は、おしろいを塗ったように真っ白。子どもの手からこぼれ落ちる水の様子は細部まできっちりと見事に描かれている。虫かごの蛍も小さくもしっかりと光っている。手元の美術出版社版「浮世絵の歴史」によれば、肉筆浮世絵で重要文化財の指定を受けているのはこの作品と同じく春章の「雪月花」の2点のみで、今日、肉筆画で最も評価の高い絵だということ。(その後、歌麿の更衣美人図も指定された。)いづれにしても、一見の価値あり。他の月の絵もぜひ見たい。礒田湖龍斎の肉筆画「月下舟遊図」は、満月の下、舟で繰り出す遊女とカムロ。こちらを向くカムロの顔が月と同じようにまん丸なのが印象的。歌麿の「夏姿美人図」。小振りな肉筆画の掛け軸。いづつやさんによると歌麿三代肉筆美人画のうちのひとつとのこと。湯上り後、化粧を仕上げしいざ出陣といったところか。すくっと立った姿勢が美しい。というわけで、肉筆画の魅力を堪能した後期のNIPPONの夏であった。

2008年08月27日

コメント(4)

-

いきもの集合!-描かれた動物たちー 山種美術館

夏休み特別企画ということで親子連れの観客も多い。子どもが熱心にメモを取りながら眺めている。家庭でこういう教育ができるというのは、うらやましい限り。我が家の息子は美術館と聞くと拒否反応を起こす。さて、まずはじめに出会う絵は、小林古径の「猫」。桔梗の花の前に凛として背筋を伸ばして座る猫。いつ見ても、この猫の上品なたたずまいには惚れ惚れとする。猫は速水御舟の「翠苔緑芝」にも、黒猫が描かれているが、竹内栖鳳の「班猫」が出展されていないのが残念。山口華楊の「生」と「木精」の2点。「生」は牛小屋の中の生まれたばかりの仔牛。小屋の外の青葉がみずみずしく、生命の華やぎを感じさせられる。「木精」は、張り出した木の根の上の一羽のみみずく。鳥の回りが光り輝き、神秘的な雰囲気がよい。この根っ子は、鞍馬山の木の根道かと思ったら、北野神社(北野天満宮のことか?)の老ケヤキの木とのこと。 奥の部屋の川端龍子の「黒潮」。1曲2双の屏風。ブルーの海は龍子のそれだとすぐに分かる。海面を飛ぶとびうおは、鳥か?魚か?という感じ。カラスのような大きさで描かれたとびうおたち。実際にとびうおの飛ぶところは、見たことがないのだが、迫力満点の情景である。もうひとつ気に入ったのは、牧進の「叢」。龍子の弟子だそうだ。でっきり「くさむら」と読むとばかり思ったのだが、実は「むらがり」と読むのだそうだ。青筋アゲハが旱魃の河原のわずかな水に群がっているところ。青筋アゲハの燐粉がキラキラと輝く。アゲハ蝶の世界の貪欲な生存競争を描いているそうだ。河原の石の連なりがちょっとシュールな雰囲気だ。そのほか、日本画の巨匠による動物、虫、魚、蛇などの「いきもの」の絵のオンパレード。楽しめます。

2008年08月26日

コメント(4)

-

秘蔵の名品 アートコレクション展 ホテルオークラ

さすが、日本を代表するホテルだけあって、受付やら、案内係やら、すごく低姿勢で、日頃の美術館の雰囲気とずいぶん異なるなぁというのが、第一の感想。さて、今年も遅ればせながらやってきた、アートコレクション。第14回ということだが、私は3回目。確かに「はろるど」さんがおっしゃられるように、今年は会場が広々とした感じ。中央の部屋がゴテゴテしていないせいか。それとも最期の部屋が浮世絵で統一されているためか。まず、最初の部屋はモネを中心とした印象派の名品。モネの傑作の勢ぞろい。「サンジェルマンの森の中で」は、見たかった一枚。木立のトンネルと道が画面いっぱいに広がっている。空が描かれていない。道の奥にずいっと吸い込まれてしまいそうな気分になる。「税関吏の小屋、荒れた海」の明るい海の白い波の表情=ゆるいU字型のリズムが心地好い。今回のモネの作品を見ていると幸せな気分が訪れる。そして、はろるどさん、Takさんお勧めのドービニー。私は、「ボニエール近郊の村」よりも、「池と大きな木のある風景」のドラマチックな逆光の光景にぐいっと心をつかまれてしまった。今年もヴラマンクと佐伯祐三の対決がある。去年の花瓶の花の絵と違って、今年は風景画。佐伯は建物の絵。ヴラマンクの寒々とした空も、こういう夏の暑い日に見るといい感じ。日本画のコーナー。若冲の「旭日松鶴図」と 「松下群鶏図」。彼の描く、松の葉っぱの表情が大好きだ。豊春の「遊女と禿一人」は大幅の肉筆画。豊春独特の凛とした顔をした豪華な前結びの帯姿の花魁。華と勢いがある。北斎の「日月龍図」は、細い三幅の掛軸が対となり、日輪、龍、三日月が描かれている。赤い日輪が左下、黒々とした水墨画の龍は中央に、薄墨の月は上部にと、対角線に斜めに配置された構図の工夫と色使いの工夫が見事。歌川國次の「七世市川団十郎隅田川渡」。浮世絵というより現在のコラージュのように見えた。とても新鮮に感じた。この絵師、ネットで調べても引っかからない。幕末の無名の絵師だろう。最後の部屋の浮世絵コーナー。北斎の名橋奇覧と広重の五十三次名所図会の揃いを堪能。広重の風景画は雪景色が好きだ。例えば、「沼津」。白い雪景色と青い川の取り合わせが清々しい。しかし、沼津にこんな雪が降るだろうか。きっと「蒲原夜之雪」と同じく、想像で描いたものだろう。

2008年08月22日

コメント(14)

-

円朝コレクション 幽霊画展 全生庵

先週、NHK美の壷で、「おばけの絵」の特集を放送するという予告を見て、これは全生庵に行かなくてはと思っていた矢先、書店では、「幽霊名画集」が平積みになっており、ブログではmemeさんの記事がアップされていた。全生庵に来るのは、久方ぶり。以前は日本画に関心のない頃、もっぱら恐いもの見たさの感覚で尋ねただけだった。最近は河鍋暁斎、祇園井特の絵などでかなり幽霊画にも慣れてきた。全生庵の本堂を入った左手の一部屋が展示室である。全部で36幅の幽霊の掛軸が展示されている。この日は平日であったため、このお寺の幽霊画を見に来る人もちらほらとしかいない。たまたま、ひとりになった時、歩いてもいないのに、目の前の板の間がギシッと鳴ったのには驚いた。最初にあった雪翁の「月下幽霊図」。彩色画である。満月の下の痩せた女の幽霊。妖しい彼岸花とドクダミの花が妙に美しい。隣は谷文一の「燭台と幽霊」。この女の幽霊の顔も不気味。無の世界から身体半分が現れてくる瞬間。ヒュードロドロという効果音が頭に浮かぶ。こんな調子で、次々と有名無名の画家の幽霊画が続く。グロテスクなもの。迫真の幽霊画。美人画。男の幽霊。ちょっと笑えるものなどバリエーションに富んで楽しめる。印象に残るのは伊藤晴雨の「怪談乳房榎図」。これも彩色画である。瀧に打たれる赤子を抱えた男の幽霊。(解説を読むとこの情景の内容が分かる。)瀧の水しぶきの白や露草の青が映え、美しい絵。だが、そこに描かれた幽霊はまさに凄惨という一言につきる。でも、幽霊だって、男や恐ろしい顔の女性よりも、やはり美人がよい。応挙の有名な幽霊は、ふくよかな気品に満ちた姿。ただ、応挙の真作かどうかは定かでないらしい。渡辺省亭の「幽女図」の泣き崩れる幽霊なんかは、思わず抱き起こしたくなる美しさ。池田綾岡の「皿屋敷」も同じく片袖で顔を押さえて泣いているお菊の幽霊。たもとが透けているのではじめて幽霊だと分かる。川端玉章の幽霊は、逆にこれでも幽霊かと思うほど生気いっぱいの美しい顔立ち。ただ、どんなに美しい女性でも、一瞬にして鬼のように変る様子をこれまで何度も見ているので、決して安心はできない・・・

2008年08月21日

コメント(12)

-

ブラティスラヴァ世界絵本原画展 千葉市美術館

2年に一度、開かれているという絵本原画の国際コンペの受賞作品の紹介。どんな子どもも絵本を見て育つ。絵の原点はやはり絵本にあるのだなぁと思う。絵本の画家と「普通」の画家の違いは、どこにあるのかと聞かれるとよく分からないのだが、強いてあげれば子どもの視点で描くということなのだろうか。そう思うと「ヘタウマ」とも思えるような絵が多いのもうなずける。でも総じて、色使いが美しい作品と、題材に夢のある絵が多い。しかしながら、グランプリをとった作品は、鉛筆だけで描かれたモノクロの絵。一瞬メゾチントの版画かと思ったくらいに明暗のトーンが美しい。鉛筆だけでもこれだけの絵が描けるのかと驚く。金賞の作品。ベンテ・オーレセン・ニストロムという画家の「アルティングさん」。これがいちばん魅力的だった。見ているだけで楽しくなる。不思議の国に迷い込んだようだ。このワクワクドキドキ感が、絵本の醍醐味なんだな。日本人の作品では、岡田嘉夫「義経千本桜」の豪華絢爛さにうっとりした。花が散り、鳥が飛び、流れるような画面。これは子ども向けの絵本ではない。この画家、はじめて知ったのだが、ネットで調べると、かなりの本が出ている。コレクションを始めよう。

2008年08月20日

コメント(6)

-

現代美術の夏休み 千葉市美術館

こちらは、現代美術の「対決」展。こちらもひとつのキーワードで20組のアーティストの作品を対峙させる。例えば、最初は「私を描く私」というテーマで、イケムラレイコと草間弥生の自画像を置いている。小さな解説ブックレットも用意してあり、鑑賞の目安となる。そんな千葉市美術館の配慮には大変、好感が持てる。ただ、展示されているのが現代アート。楽しいものもあるのだが、「これって・・・」と感じられるものある。どちらかというと後者の方が多かったかもしれない。まぁ、アートは出会いだから、いくつか気に入った作品があればよい。2組目の「ゆかいなヒトビト」での桂ユキと勅使河原蒼風の対決。桂ユキは「二十連発」という油絵。花火と人形を持つ人物。手に持っている花火だけが妙にリアルで可笑しい。勅使河原の「ミコ」というブロンズ像はミロの作品に似ていて、ユーモラス。きっと「巫女」なんだろうな。14組目の「きっちり、ぴったり」は、村上隆と杉本博司。村上隆の「寒山拾得」は、1991年作。これがあの村上隆の日本画なのか。といっても、人間の姿が描かれているわけではなく、壁のようなものが2枚並べられているだけのもの。杉本博司の上下に区切られた海と空の写真の方が、見慣れているだけに分かりやすい。お気に入りは、吉澤美香の茶だんす。たんすやテーブルに優しく絵を描いている。昔々、自分も家の家具に落書きして怒られたことを思い出す。あれも夏休みのことだったかもしれない。ああ、懐かしい。

2008年08月19日

コメント(2)

-

ウィーン美術史美術館静物画の秘密展 国立新美術館

私は静物画、特にヴァニタス絵画が好きである。髑髏などを描いた絵画には一瞬ドキッとするが、「盛者必衰の理」は、全世界どんな時代にも共通なのだと思う。ヤン・ブリューゲルの「青い花瓶の花束」。むせかえるような花々の美しさにうっとり。散った花と花瓶に生けられて、盛りの花々。ただその花だっていずれ散る。虫は生きているが、その虫だって・・・と考えさせられることは多い。「静物画の秘密」と名付けられた展覧会だったが、その秘密を理解するまでには、至らなかった。ただぼうっと眺めているだけでも面白かったので、さらに絵の中に隠された意味を解き明かすことができれば、この展覧会は十二分に楽しめたと思う。音声ガイドが必要だと「はろるど」さんが書かれていたが、その通りだったと後悔している。カタログを買って、じっくり解説を読みながら廻るのもいいだろうが、そこまでのゆとりもないから。静物画は風俗画から生まれたジャンルという解説だった。静物画以外にも、いろいろなジャンルの絵画があり、飽きさせない。どうしても、上野のフェルメール展と比べてしまうのだが、絵の楽しさに美しさという観点から見ると、こちらの展覧会の方が私は好きだ。ただ、有名どころの画家を除くと多くの画家の名前が今ひとつ、頭の中に入っていないため、それぞれの画家がオランダの画家なのか、フランドルなのか、スペインなのかはっきりしなかったので、その点も紹介されていればよかったと感じた。いちばんのお気に入りは、ヤン・ブリューゲル(父)とヘンドリク・ファン・バーレン(長い!)の「大地女神ケレスと四大元素」である。静物としての花々や農作物、魚介類の美しさ、自然の風景としての森の美しさ、そして女神や天使たちの美しさとすべて揃っているお得な絵画でもある。最期の部屋にあるベラスケスの「マルガリータ王女」。「静物画の秘密」という趣旨とは、外れている感じもする。先日、美の巨人たちで取り上げられていたが、ベラスケスが長い絵筆を持ち、色彩混合の理論で描いたとのこと。そのため、今までの静物画とは異なり、タッチが大きく、絵の具がそのまま画面に置かれていたりするので、絵から距離を置いて鑑賞する。確かに後の印象派の画家たちに多大な影響を与えただけある。知らない人が、マネが描いた絵として聞いても納得できてしまうのではないか。

2008年08月15日

コメント(2)

-

親子でみる浮世絵通史 浮世絵太田記念美術館

表参道まで来るとこの美術館に立ち寄りたくなる。どんな展覧会が開催されているか知らずに出かけたのだが、親子で見る浮世絵通史というタイトルだった。実際は、浮世絵の歴史を学ぶという企画の2回目。多色摺りの「錦絵」についての紹介ということらしい。役者絵、女性の絵、力士の絵・・・など浮世絵の題材についての紹介。版を重ねて、錦絵ができるまでの紹介。大きさについての展示。2枚揃い、3枚揃い、などの比較。雲母摺りや空摺りなどの紹介。また作品の裏側を展示し、ばれんの後などを見せたりしている。出展目録をもらったはずが、行方不明になってしまい、出展作品について、おぼろげな記憶しか残っていないのだが、浮世絵の題材について解説したコーナーにあった広重の「雪中椿に雀」なぞ、印象に残った。ころころと転がるように飛ぶ雀の勢いと雪をかぶった椿の赤い花の静かなたたずまいがとてもよい雰囲気。英泉の作品も多かった。私にとって、英泉はあまり好きではないのだが、でもいやに引っかかってしまうという絵師である。さて、今回は、英泉の師匠の英山の縦の二枚揃いの美人画があった。英山の絵はあまり見る機会が少ないのだが、英泉に比べると上品で、いやらしくないところが好きだ。

2008年08月14日

コメント(4)

-

狩野派と近世絵画 相国寺承天閣美術館

夏休みを利用して、京都に出かけてきた。といっても、家族旅行だったため、美術館中心にはならず、出かけることができたのはここだけ。うちの家族は、テレビの影響を受けやすいので、JR東海のキャンペーンに乗せられて、比叡山延暦寺に行ってきた。あとで、駅のポスターを見て、こんなところあったかな?という息子であった。まぁ、ケーブルカーとロープーウェイも楽しんだし、次の日は嵐山のトロッコ列車にも乗ったので、彼は満足であろう。さて、承天閣美術館。リニューアル記念の若冲の展覧会には出かけることが出来なかったので、はじめて訪れる。さすが美術館と銘打つだけあって、よくあるお寺の宝物館なぞと比べると、大変美しい。今回は狩野派中心ということだが、気に入ったのは、まずは長谷川等伯の「竹林猿猴図屏風」。金屏風の上に描いているのだが、濃厚な狩野派に比べるとあくまであっさりとしている。サルの毛並みも細かく美しい。ただ、右隻のサルと左隻の竹林の屏風の取り合わせが、ミスマッチのように思えてならない。そして、若冲の月夜芭蕉図に葡萄小禽図の床の間の再現。これは、常設されているようだが、この二つの床の間に挟まれた空間は異様に密度が濃い空気が漂う。片や、芭蕉の葉の大らかさを楽しみ、もう一方は繊細なぶどうの葉の細々したところに目が惹きつけられる。まぁ、これだけ眺めることができたので満足感に浸っていたら、国宝の「玳玻盞散花文天目茶碗」にも出会うことができた。ただ、どこかで見たことがあるなぁとも思ったのだが、帰宅後に、調べると2年前に「東京美術倶楽部」の大いなる遺産展に出展されていたらしい。記憶は当てにならず。螺鈿細工の天目台も見事のひとことだった。

2008年08月12日

コメント(10)

-

対決 巨匠たちの日本美術 後期 東京国立博物館

いよいよ対決展も来週いっぱいまでとなった。来週は、お盆休みも始まるし、宗達、光琳、抱一の風神雷神図屏風も展示されるということで、混雑必死。風神雷神は、出光でも見たばかり。また次回の大琳派展でも出展されるとのことで、それでは、後期の展示をさほど混雑しないうちに見ておこうと出かけてきた。皆さんのブログを拝見すると、それぞれの対決についてコメントされているので、今回は私もそれに倣ってみる。1 運慶VS快慶運慶の作品は、六波羅蜜寺の地蔵菩薩像。常設展にも何体もの仏像がいらしているので、京都の宝物館はガラガラだろう。快慶の作品は東大寺の地蔵菩薩。衣文の美しさも甲乙つけがたいが、今回は快慶の極め細やかさに軍配。2 雪舟VS雪村後期の雪舟の秋冬山水図、雪村の風涛図とも見応え十分。雪村は奇想派の画家と思っていたが、慧可断臂図を見ると雪舟も奇想派に入れたいくらい。だからこちらは、雪舟。3 永徳VS等伯前期の檜図屏風と松林図が並んだ様には圧倒されたが、後期は松林図屏風がなくなり、代わりに萩芒図屏風が移動してきている。等伯の四季柳図屏風は、柳の木だけで四季を表現している。豪快さより、ものの哀れを表現した等伯に軍配。4 長次郎VS光悦光悦の書+宗達の絵とくれば、もうメロメロなのだが、ここはあくまでもストイックな長次郎。5 宗達VS光琳光琳の菊図屏風の胡粉の厚塗りの菊の花には驚いた。しかし、ここではやはり琳派の創始者。宗達の「蔦の細道図屏風」に軍配。6 応挙VS芦雪応挙と蘆雪のトラを比べると、やはり応挙の口が大きく裂けたトラが魔物のような雰囲気でよい。蘆雪のトラは可愛すぎる。ちょうど目の前に、肩に「虎」と刺青を彫っていり異国の女性がいて、笑ってしまった。字体も崩れていて奇妙な文字。保津川図屏風もこの時期は涼しげで良い。7 仁清VS乾山「色絵紅葉図透彫反鉢」と「色絵吉野山図茶壺」の対決となると思うが、ここは優美さが勝る仁清の吉野山の茶壷がよい。8 円空VS木喰これは、何と言っても奇想天外な円空だろう。豪快さも好きだ。9 若冲VS蕭白蕭白の狂気に満ちた気持ち悪さには、若冲も霞む。後期は若冲の「旭日鳳凰図」が展示されていたが、やはり、「群仙図屏風」にかなうものなし。若冲のニワトリも見慣れてしまった。10 大雅VS蕪村MIHOミュージアムの蕪村の「山水図屏風」を楽しみにしていた。となりの大雅の「楼閣山水図屏風」の派手な金色に比べ、蕪村の銀色の屏風はもの哀しい。ここは蕪村だろうと思ったが、大雅の「島湾真景図」にグッと来た。悩んだ末にやはり、「鳶鴉図」で蕪村の勝。11 歌麿VS写楽これは、女性の美しさで何といっても歌麿に尽きる。12 鉄斎VS大観ふうっ、やっとここまでたどり着いたか。前期の「妙義山・瀞八丁図屏風」もあっと驚いたが、今回の「富士山図屏風」も何とも豪快。鉄斎ってこんな感じの画家だったのかと再認識。故に鉄斎に軍配。外は雷雨。館内まで大きな雷の音が響く。風神雷神のお出ましだ~ (8月5日)

2008年08月06日

コメント(16)

-

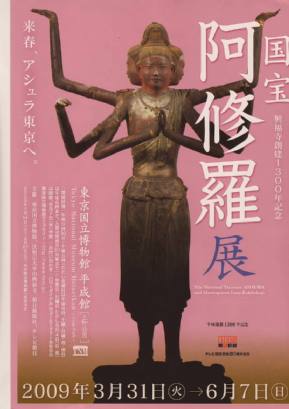

国宝阿修羅展

来春の東博の特別展示、「国宝阿修羅展」のチラシが置いてあった。昨年、暮れに訪れた興福寺国宝館の阿修羅像の前で、何気に聞こえた話だったが、やはり東博で実現するのだ。これもまた楽しみ。東博のページより「奈良・興福寺の創建1300年を記念し、国宝・阿修羅展を開催します。旧西金堂の八部衆立像(阿修羅・迦楼羅など8体、国宝)、十大弟子立像(現存6体、国宝)が初めて寺外でそろって公開されるなど、天平彫刻の至宝を一堂に展示いたします。また、江戸時代に焼失した中金堂の創建時の姿に迫ります。」

2008年08月05日

コメント(6)

-

フェルメール展 光の天才画家とデルフトの巨匠たち 東京都美術館

今回の展覧会では、フェルメールの作品が7点。彼以外の画家の作品を合わせても合計39点の絵しか出展されていない。普通の展覧会の規模に比べても、半数くらいの数である。それで、入場料金は1,600円と比較的高額であるが、中身の充実度から言っても、安いくらいだろう。フェルメール以外の画家の作品について書く。最初に展示されていたヤン・ファン・デル・ヘイデンの2枚の「デルフト運河と旧教会」の風景画から、このデルフトという街に惹かれてしまった。ハウクヘーストのデルフト新教会の内部の絵は、今で言えば、魚眼レンズを通して教会内部を眺めたようであるが、不思議な空間が広がる。それが、決して破綻していないところがすばらしい。当時の教会の中には犬が自由に入れたのが可笑しい。ピーテル・デ・ホーホの絵は、8点とフェルメールより多かった。「窓辺で手紙を読む女」というタイトルの作品もあったが、贔屓目かもしれないが、フェルメールと比較するとやはり、ドラマ性には欠けるなぁと思う。今回の展示でフェルメール以外の画家でいちばん気に入ったのは、ヤン・フェルコリエの「使者」という作品。ゲームに興じる将校と女性のもとに、使者が召集令状を差し出す場面。暗示するのは「死」であるとのこと。それでも、後姿の女性が美しい。特に白いドレスが質感たっぷりに描かれていて目を見張る。双眼鏡で眺めると髪にかかるレースの透明さや、首飾りなど、その精緻な描写に驚く。使者の持つラッパのひしゃげ具合など細かいところも完璧に描いている。ぜひとも単眼鏡などで観察してみてください。

2008年08月04日

コメント(4)

-

フェルメール展 東京都美術館

待望のフェルメール展。開催2日目の日曜日とあって、大混雑を覚悟していたが、午前中はさほどな混雑でもなく、それぞれの絵の前で、立ち止まってじっくりと眺めることができた。あおひーさんのブログで、まずはフェルメールからとあったので、さっそく2階のフェルメールのコーナーへと直行する。そのあと、1階にもどり最初から他の画家の絵を眺めたのち、再び2階のフェルメールを観る。おかげで、フェルメールの7点、じっくりと眺めることができた。さて、2階のフェルメールの絵は「マルタとマリアの家のキリスト」から始まる。赤、黄色、青の三原色が、目に鮮やか。大まかな感じの絵で、昨年見た、パルマ展でのスケドーニを思い起こした。「ディアナとニンフたち」は、「もっと知りたいフェルメール」で著者の小林先生が、本当にフェルメールかと疑問符をつけている作品。私は「マルタとマリア・・」よりこちらの方が性に合う。こちらも三原色が目立つが落ち着いている感じ。足元の金色の器が光り輝いていた。「小路」家を正面から描いただけの何のことはない作品だが、細かい筆致が何ともいえない。家々の壁のレンガの質感が素晴らしい。絵の具の膨らみが、実際の壁のように感じられる。「ワイングラスを持つ娘」ワインで酔っているのだろう。しつこい男に口説かれて、「いやだ、もぉ」とこちらに同意を求めている。ただし、本人はさほどイヤではないのだ。女性の両ほほの位置にある赤いリボンが印象的。うしろの頬杖を着く男は何を思っているのか。「リュートを調弦する女」誰でもそう思うのだろうが、やはり女性に当たる光の表現は素晴らしい。ただこの女性の顔はあまり好きではない。「手紙を書く婦人と召使い」お得意の市松模様のタイルの床のせいか、カチッとした印象の作品。女主人の衣装の袖など硬く描かれているのが意外。カーテンを透ける光の表現など、見事の一言。同時代のほかの画家とはやはり一線を画している。召使の表情が生き生きとしている。「ヴァージナルの前に座る若い女」びっくりするほど小さい作品。「もっと知りたいフェルメール」では、まだフェルメール?と疑問符がついている。こちらも髪の毛の紅白のリボンが印象的。それぞれの絵をしっかり、双眼鏡で細部まで観察した。やはり、双眼鏡の狭い視野で眺めると、「リュートを調弦する女」や「手紙を書く婦人と召使い」の暗から明に転換する場面は本当にドラマチック。「小路」の緻密な表現にも驚かされた。ベストは「小路」、そして、「手紙を書く婦人と召使い」、「ワイングラスを持つ娘」だろうか。昨年の「牛乳を注ぐ女」のとんでもない展示方法に比べると、それぞれの絵をまっとうに観ることができてよかった。

2008年08月03日

コメント(17)

-

未来歳時記・バイオの黙示録 諸星大二郎

(コミック)バイオの黙示録/諸星大二郎遺伝子操作により、動植物の遺伝子が混在した野菜や鶏、魚たち。やがて、人類にも突然、他の生物の遺伝子が「発症」していく。人間の言葉をしゃべる養鶏場のニワトリの叛乱や、管理していたロボットが人間に反抗したりするくだりはまさにSFの常道。SFマンガは。こうでなくてはというお手本のようによくできた作品でもある。すべての動植物の遺伝子が融合していくという設定は、手塚賞をとった初期の「生物都市」などの作品を思い起こすラストでもある。さてさて、現実の私たちの身の回りの農業でも、ここに描かれたことと似たようなことが行われているので、決して笑ってばかりいられない。食の安全だって、今や信じられないのであるから。サイン会に行って、しっかりと、諸星先生のサインをもらってきた。30年間、ずっと敬愛していた諸星先生と握手することができて大感激。

2008年08月02日

コメント(4)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- 競馬全般

- (74)東京~東スポ杯2歳S予想

- (2025-11-24 13:55:02)

-

-

-

- ゲーム日記

- メインストーリー14章追加!

- (2025-11-25 21:48:15)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-26 06:30:06)

-