2008年06月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

芸術都市パリの100年展 東京都美術館

雨の日曜日の午後。この展覧会、地味で無名の画家の作品が多いという評判で、さぞやガラガラかと思ったのだが、かなり人が入っている。会期終了が近いせいか。セーヌ河の光景を描いた数々の作品から始まる展覧会。エッフェル塔の写真など、パリという街の風景やそこに生きた人々の姿を描いた作品が並ぶ。最初に気に入った作品が、ジョルジュ・ダンテュという画家の「トロカデロ公園、サイ、雪の印象」という絵。1933年だから、比較的新しい。雪に霞むエッフェル塔の脚の真横に黒サイの彫刻がでんと描かれている。人気がまったくなく、ただ雪が降り続く。オーギュスト・ルルーとこれもはじめて聞く画家の「秋のリュクサンブル公園にて」も紅葉と秋の花々の花壇が美しい。ジャン=フランソワ・ラファエリの「パリの市庁舎」も白で構成された画面。軽快なタッチで描かれた建物や通行人の様子から軽やかなリズムを感じさせられる。アベル・トリュシェという画家の「ブローニュの森、マドリード宮跡の別荘風レストラン」が、いちばんのお気に入り。多くの人々で賑わうレストラン。丸いガス灯の雰囲気がステキだ。こう気に入った絵を振り返ると、すべてはじめて名前を聞く画家ばかり。地元フランスでは、有名な画家なのだろうか。もちろん、モネ、シニャック、ユトリロ、藤田、セザンヌなどの作品もあり、どれも素晴らしいが、今回は上記の無名の画家に軍配。それにしても、ルノワールのこの絵を見たときは、この人、本当にこんなに細いウェストだったのかと思ってしまった。ルノワールらしくない、不健全な女性像。モローの絵は期待していたような濃密なものではなかったので軽く眺めて終わり。ユトリロの母、ヴァラドンの自画像もある。美しいというより、陰険な顔つき。その破天荒な生き様とかなりギャップを感じてしまった。ルソーの「粉ひき小屋」。いちばん手前の人物が米粒のように小さいのが何とも可笑しい。素人画家ならではの表現だろう。ボーシャンの花の絵2枚。この画家にしては、まだまだ色使いがおとなしい感じだ。もっともっと派手でなくてはボーシャンではない。何だかんだ言いながら、2時間近く楽しんだ。

2008年06月30日

コメント(4)

-

屋上庭園 東京都現代美術館

展覧会のタイトルから、屋上にいろいろな植物のオブジェでも展示されていると思ったのだが、まったく異なっていた。「庭」を自然と人との様々な関わり方を示すものとして見つめる展覧会だそうだが、10のフロアを通して、何を表現したいのか、全体的な構成方法はよく理解できなかった。例えば、マティスの版画や、日本の版画の雑誌のコーナーが庭園にどう結びつくのかは疑問。ただ、断片的に面白い作品があって、それなりには楽しめた。松涛美術館でみたばかりの河野道勢の版画のコーナーがあった。ようやくこの画家が、頭の中に定着した。牧野虎雄の庭園の絵画のコーナーはよかった。特に「朝顔」。画面全体が緑の葉に覆われていて、朝顔の花が咲き誇る姿が美しい。今の季節にぴったり。内海聖史の「三千世界」。空間の広がりに圧倒される。ひとつひとつのパネルは何だこれ?と思う内容なのだが、これだけの数を壁一面に並べられると圧巻。ただ、これは飾り(KAZARI)ではないのかとふと思う。須田悦弘の「ガーベラ」。一本の花の木彫。えっ、これだけ?と思い、屋上庭園は終了。常設展、岡本太郎の「明日の神話」を見る。向かって左のレインボーカラーの美しさから、中央の地獄の業火、そして廃墟へと場面が変わっていくのだと気づく。今さらながらにこの巨大な壁画を作った岡本太郎の執念に感服する。地階の「トーキョーワンダーウォール公募2008作品展」を駆け足で巡る。こういう公募展にも楽しい作品も多い。この中で、誰がメジャーになっていくのだろうか。

2008年06月29日

コメント(2)

-

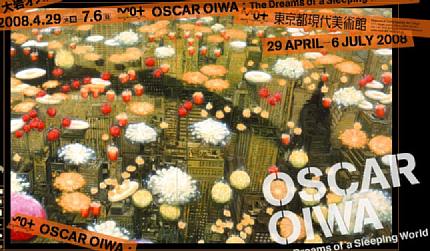

大岩オスカール 夢見る世界 東京都現代美術館

大岩オスカールという作家、知らなかった。竹橋にも作品があるのだが、まったく気づかなかった。各ブログで好評であり、会期末も近いので、軽い気持ちで出かけてみたのだが、これが大正解。楽しいワンダーランド体験だった。最初の「ホワイト・(オス)カー(森)」。トタン板作りの家並、側溝、マンホールのふた、狭い路地、そこを通る白い車。そんな光景が懐かしく、また公園でもあるのだろうか、空いっぱいに広がる木々の葉の緑が爽やかで心地よい。他の作品でも同様なのだが、この作家の絵には、人物が登場しないのだ。日常の中の非日常。現実と隣り合わせのもうひとつの世界が美しい色彩で描かれている。そんな視点が気に入った。次のコーナーに行くと、度肝を抜かれた。巨大な「クジラ1・2」クジラの骨格と潜水艦だ。前方には中心が空白となっている「トンネルの向こうの光」。うまい展示方法だ。「ベアトリーチェ」「ゼロセンパイロット」の顔はよく見るとリヤカーに載せたゴミでできている。そのほか、機械仕掛けの「ハチ公」など、このあたりの作品は、いかにもマンガで育った世代の絵という感じで共感できる。都市の一部が、カラスの巣、龍やネッシー、はたまたノアの箱舟に変貌している数々の絵。昔の人は道具にツクモガミがついていると考えたが、現代では、都市そのものが別の姿に変貌する。圧巻は、「虹」「ガーデニング」「フラワーガーデン」「野良犬」などの対策が集まったコーナー。いすに腰掛け、四方の壁の絵をじっくりと眺める。大都会の上に浮遊する花々。仏教寺院の散華のようだ。SF小説の一場面でもある。夢見る世界というタイトルどおりの美しい色彩に彩られた絵。だが、そこに描かれているものは必ずしもハッピーなものばかりではない。戦争だったり、温暖化だったり、貧困だったり、現代の負の課題でもある。2階での映像。「ニューヨークには10万人のアーティストがいて、その中の上位5千人に入れればよい。」という彼の言葉が印象的であった。

2008年06月28日

コメント(8)

-

パノラマ島綺譚 丸尾末広

パノラマ島綺譚江戸川乱歩の原作を丸尾末広が漫画化。「現世は夢、夜の夢こそまこと」というエピグラムから始まる作品。ここから乱歩の世界にどっぷりと浸れる。死んだ自分と瓜二つの大富豪の親友と入れ替わる前半部分。ありきたりなテーマだが、なかなかスリリングに描かれている。圧巻は、パノラマ島の隠微な世界を描いた後半部分。まず、延々と続く海底回廊の美しさには圧倒される。そこを通って現れるパノラマ島の毒々しさ。ボスの快楽の園や、ミレイのオフェーリアを連想する場面も秀逸。マンガのひとコマひとコマに引きつけられる。昔読んだ、乱歩の原作の記憶も蘇り、懐かしく思う。そういえば、天地茂のドラマも衝撃的だった。恥ずかしくて、口に出して丸尾末広が「好き」とはいえないのだが、今回は、エロさも押さえられており、お勧めである。

2008年06月27日

コメント(6)

-

血みどろの西洋史 狂気の一〇〇〇年 池上 英洋

血みどろの西洋史狂気の一〇〇〇年遅まきながら、積読状態の中からやっと読了した。これはもう少し早く読んでおけばよかったと後悔した。西洋史裏話といった類の本であり、昔むかし、中学で社会科を教えていた頃だったら、いろいろネタとして使えたなぁと思う。今教えている小学生たちにはショッキングすぎるかなぁと思いもしたが、地獄の残虐な話などすると結構喜ぶので、今度、ちょこっと話してみよう。特に第1章の魔女狩りの際の残虐な拷問の数々。読んでいると危ない世界にどっぷりと浸っている自分に気づく。当時の人々はピクニック気分で公開処刑を見に行ったということだが、この本を読んでいる自分もまさに同じ気分になっている。中世だろうが現在であろうが、人間の気質というのは変わらないものだと身を持って実感したのである。(自分だけの話か?)

2008年06月19日

コメント(2)

-

浜口陽三・南桂子 二人展 ミュゼ浜口陽三

メゾチントというと長谷川潔をまず思い浮かべるのだが、カラー・メゾチントとなるとこの浜口陽三の独壇場。地下鉄の水天宮前駅の出口を出て、すぐのところにミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションがある。今回、浜口陽三について調べてみて、はじめて彼がヤマサ醤油10代目の長男だということを知った。それで、ヤマサ醤油がこの小さな美術館を作った理由を理解することができた。さて、今、開催中の展覧会は妻・南桂子の版画とのコラボレーション。ふたりとも、すでにこの世にはいないが、「ひびきあう詩」というサブタイトルのとおり、メゾチントの深い味わいの浜口の作品と、あっさりとした南のエッチングの作品とが心地好いハーモニーを醸し出していた。ミュージアムの中央の螺旋階段を下りて、地下に降る。浜口の作品が並んでいる。浜口の、一見単純に見えて、じっくり見ると、果てしのない深みを感じる作品が好きだ。ずっとずっと眺めていても飽きることがない。描かれているスイカやさくらんぼのさらに奥へ奥へ、下層へ下層へと視線が深みにはまっていくようだ。南の少女や鳥たちを眺めていると、ほのぼのとして暖かい気持ちになる。反面、何故か寂しげなのが気にかかってたまらない。

2008年06月17日

コメント(8)

-

コロー 光と追憶の変奏曲 国立西洋美術館

コローというと、有名な「真珠の女」こそ知っていたが、あとは薄暗い森の中の小道に光が降り注ぎ、そして、木々にはモワモワっとしたソフトな筆づかいで描かれた葉が茂り、そこに小さく人物が描かれているというイメージが出来上がっていた。今回の展覧会を見て、このイメージ通りの絵もあったのだが、明るい光に満ち溢れた都市風景やパノラマ風景の絵も描いていたということが発見でもあった。また、面白かったのはコローの絵は演劇的であるという解説であった。前景の樹木は舞台の幕であり、後方の明るい景色がステージであるというような説明であったが、なるほどその通りだと納得した。今回の展覧会は、そんなコローの風景画が目白押しであり、有名な作品も多く十二分に楽しめた。合間にコローに影響を受けたルノワールやゴーギャン、セザンヌなど後世の画家の作品もあり、貴重なアクセントとなり、マンネリ感が薄らいだのもよかった。ステキだなぁと思った風景画は、たいてい60歳から晩年の70歳代にかけてのものだった。特に下の階にある大作の数々には魅了された。ルーブルにある「モルトフォンテーヌの思い出」がいちばんだった。それから、よくこれだけ世界中の美術館から、作品を集めたものだと感心した。さすが国立西洋美術館だと見直した。日本にもコローのいい絵があることも知った。「ヴィル・ダブレーのあづまや」ももいい絵だ。コローの家族が描かれているとのこと。これは丸紅が持っている。最初に抱いていたコローのイメージは、どうやらブリジストン美術館に常設展示されている「ヴィル・ダヴレー」から形作られたようだ。今回の目玉、「真珠の女」にはそんな思い入れはないのだが、さすがに生の作品を観ることができて嬉しい。照明が悪いという意見が多かったが同感。右斜めから見ないと髪の毛に当たる光が乱反射する。土曜日の飲み会では、この展覧会は、さほど混雑しないだろうという意見があったが、日曜の昼はかなり混んでいた。開催2日目の日曜のせいだろうか。あれだけ風景画を見て、もう満腹だと思ったのだが、こうして記事を書いているとまた見たくなる。どうもコローの絵には、後ろ髪を引かれる。8月31日までということで、真夏の炎天下の中でも人が入っているかどうか楽しみでもある。

2008年06月16日

コメント(16)

-

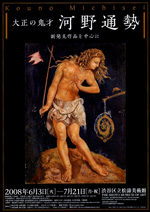

大正の鬼才 河野通勢 松涛美術館

この画家の「好子像」は、竹橋の近代美術館で見たことがあり、「源平合戦」も「揺らぐ近代展」で眺めていたので、名前だけは昔から印象に残っていた。そんなおり、今年の春、新日曜美術館で放送されてから、「鬼才」という言葉が頭に引っかかっており、楽しみにしていた展覧会である。チラシに掲載されている聖ヨハネ像にも、惹かれるものがあった。ロシア正教の信者でもあったということで、神秘的な宗教画を観ることができるのではと、 Bukamuraの通りに提げられている旗に、期待が盛り上がった。展覧会は、10代の頃から描いた、故郷長野県の裾花川周囲の風景画から始まる。コローから影響を受けたとあったが、ウネウネしたタッチはゴッホの影響のようにも思える。濃密なむせ返るような緑の木々が、魚眼レンズで眺めたように描かれている。決して美しくはないが、エネルギーのつまった不思議な絵だ。ちょっと勘弁してくれと言いたくなる気もした。宗教画も静謐というより、どちらかというと粗いタッチでドロドロとした猥雑な感じがした。だから、先のチラシのヨハネ像でイメージしていたものと予想がずいぶんと異なったのである。新日曜美術館では彼の才能は20歳前後の3年間ほどに限られていたとあったが、私は後年の挿絵の方が好きである。落ち着いて観ることができるからだ。特に長与善郎の項羽と劉邦の挿絵の「虞美人化粧之図」を油絵で描き直した作品がいちばん気に入った。こちらの方が、まさに幻想的な光景。遠近法を無視したブルーの湖面が背景。宮殿内で赤いテーブルに向かって座った虞美人の髪をお付の女官たちが梳かしている。子どもたちが花車を引っ張ったり、踊りながら虞美人を慰めている。こういう路線の絵をもっと見たかった。1931年に撮った写真で藤田嗣治そっくりの髪型をしたものがあり、興味深かった。後年、南画も描くようになったマルチな才能を持った画家であったらしい。

2008年06月15日

コメント(6)

-

近代日本画と洋画にみる 対照の美 泉屋博古館分館

国立新美術館、ミッドタウンと来たので、六本木一丁目の泉屋博古館に寄る。ちょうど「近代日本画と洋画にみる対照の美」展の最終日であった。(6月8日)ここはいつ行ってもガラガラだろうと思っていたのだが、この展覧会の最終日でもあったせいか、館内、けっこうな人出で驚いた。ぐるっとパスで入場する人も数多く見かけた。タイトルから、同じ題材の表現が、日本画と洋画とではどう異なっているのか探るようなイメージを持っていたのだが、見た限りでは、いつもの館蔵作品展という感じであった。何回か見たことのある絵も多かったのだが、今回は初見の作品で何点かいい絵に出会えた。気に入ったのは、上島鳳山という京都円山派の日本画家の作品で、「十二月美人」のうち青簾、七夕、こう娥の3枚。夏にあわせた展示だ。最近、浮世絵ばかり見ていたので、こういう気品溢れる美人画をじっくりと楽しむのもよい。十二枚揃いで見たい作品だ。小杉放庵の「金太郎遊行図」。大きな熊に乗る金太郎。彼の描く金太郎は優しい子どもだ。そんな力持ちには見えない。熊もウサギもかわいい。画面全体からほのぼのとした感じが伝わる。原田西湖の「乾坤再明」。第5回内国勧業博覧会出展の作品とあった。これは大阪であった国内博覧会。以前、竹橋で「揺らぐ近代展」を見てから、明治期のこのような神話を素材とした作品に強く惹かれるようになる。岩戸開きをテーマにした作品のようだ。洋画では、小磯良平の「踊り子二人」。いつもながらの小磯の真面目な感じがカチッと伝わるいい作品であった。

2008年06月10日

コメント(4)

-

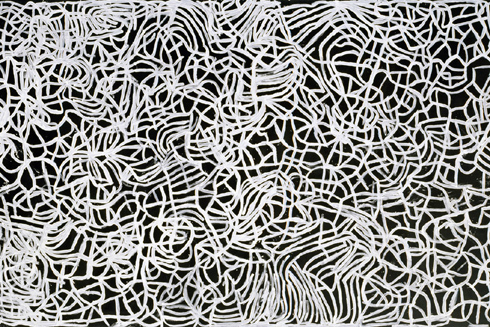

エミリー・ウングワレー展 国立新美術館

オーストラリアのアボリジニの画家であるエミリー・ウングワレーの回顧展。先日の美の巨人たちで放映されたばかりであり、彼女の映像を見て、この画家のイメージをつかむことができた。80歳を過ぎてから絵筆を持つようになった事由もよく分かった。美の巨人たちの最後のナレーションが印象に残った。「絵とは何か?誰のものなのか?どうして人は描くのか?」これは、松下電工汐留ミュージアムでやっている「アールブリュット」の画家にも言えることだが。さて、彼女の絵は、装飾画であると思った。略歴を見ると彼女はもともと、儀式のためのボディ・ペインティングや砂絵を描いていたようで、やがてバディックをはじめたとある。絵もこの延長であると思うとすんなりと理解できる。アクリル絵の具という彼女にとっての新しい素材と出会い、新しい表現活動を始めたのだ。族長でもあった彼女は、絵が売れると一族が豊かになり、新しい絵の具もキャンパスも買えるので嬉しいというようなことを語っていた。アポリジニはもともと所有という考えを持っていなかったので、彼女はただ純粋に絵を描いた。そんな彼女の画風の変遷を辿るのも面白い。点描から線へ、そして晩年の広い色面をもつ作品。それでもこのおばあさんは、自分の故郷の「アルハルクラ」という土地を主題としながら一貫して描いている。ヤムイモの根っ子がぐんぐんと伸びる「ビッグ・ヤム・ドリーミング」の大作。この絵を描いているお婆さんの様子を想像しながら眺めていると楽しくてたまらない。地面にキャンパスを置いて、ブツブツとつぶやきながら、延々と白い根っ子を描いていたのだなぁ。西洋の抽象画やらプリミティブアートやらの文脈で捉えようとするから、いろいろ面倒くさくなるのだろう。やはり、先の「絵とは何か?」という問いに戻ってくるのである。

2008年06月09日

コメント(8)

-

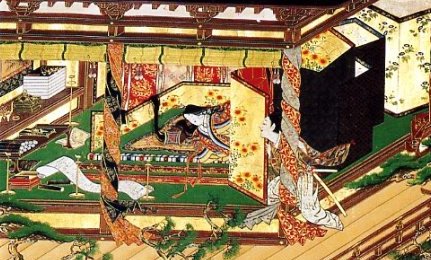

KAZARI 日本美の情熱 サントリー美術館

辻惟雄先生の監修の展覧会。辻先生お得意の飾りから見た日本美術史観。まず感じたのが、最初の火焔型の縄文土器の展示方法から。東博の日本美術の流れも同じような展開から始まるが、サントリーの方が照明に凝っている。暗く落とした照明にスポットライトが綺麗に当たる。ミステリアスな雰囲気も感じられていい雰囲気。中尊寺金色堂の迦陵頻伽の華鬘。人面鳥の歌声が聞こえてくるようだ。火炎型の舎利容器の水晶の中に入っているのは、仏舎利なのだろうか。そして、この展覧会の最大の期待作品。岩佐又兵衛の浄瑠璃物語がいきなり現れる。牛若が屏風の間から浄瑠璃姫が眠るのをのぞき見るシーン。以前、MOAで見たものとは、別の場面。しかし、この作品の細かさには驚かされる。ここまで細部にこだわって描くというのはものすごい執念だ。屏風の絵、御簾の線、巻物の文字、牛若や浄瑠璃姫の着物の模様・・・など、見れば見るほど新しい発見がある。まわりのお客さんが、ひたすら「きれい!」と連発する声が聞こえる。武士たちの飾りのコーナー。特に武将の兜で「黒漆塗金剛杵形兜」には思わず笑ってしまった。密教の金剛杵をしっかり握っている一本の腕。でも、実際にかぶったものを見たら、ちょっと恐ろしいだろう。刀剣では、その刃紋を美として意識したのが、日本における抽象絵画の始まりではないかとキャプションにあった。刀剣はその刃紋を見るのがコツなのかとはじめて知った。言われて見ると確かに妖しい美しさがある。下の階に降りると、陶器で製作した、大蛇退治の一式飾り。昔は江戸の見世物に貝殻飾りとかいろいろあったそうだが、今は菊人形しか見ないなぁと思っていた。ここに江戸時代からの(庶民の)DNAが残っているのだぁと感心する。自転車部品で作ったエビがスゴイ。どこぞの現代アーティストが作った作品かと思った。出口手前に展示されていた「ちょうちょう踊り図屏風」は素晴らしかった。小沢華嶽という絵師は知らなかったが、踊る人々の手首のしなやかさが見事。「流れ」を非常にうまく表現している。蛙、大根、犬などの着ぐるみを着て踊っている人もいるので、どんな種類の着ぐるみがあるのか探すのも楽しかった。帰宅後、新日曜美術館を見たが、着物や一式飾りや神楽などが中心で、又兵衛には言及されていなかったのが残念。MOAのものなので、紹介されなかったのであろうか。

2008年06月08日

コメント(4)

-

シャネル モバイルアート展

周囲のブロガーの方々の賞賛の声にも関わらず、チケットが既になくなっているという話で、見るのをあきらめていたのだが、まさに青天の霹靂で出かけることになった。ありがとうございました。国立競技場の空き地に巻貝のような白い建物が建てられている。スターウォーズの宇宙船の映画のセットのような感じもしたが、ザハ・ハディドという建築家設計のものらしい。後で調べるとイラク出身の女流建築家とのこと。カーブがとっても綺麗な建物であった。さて、中に入ると一人づつ、プレーヤーのイヤホンをつけ、そこから流される指示に従って、内部の現代アートを体感していくという趣向。だから「モバイル」なのだ。この音声ガイドからは、(サウンドウォークというアートだとはろるどさんに怒られそうだが)たどたどしい日本語の声が流れる。ジャンヌ・モローの声だという説もある。「快楽と苦痛と・・・」なんて前振りからワクワクしてくる。かなり詩的な内容で、BGMと言葉の美しさに引き込まれる。最初のうちは、シャネルとそれぞれの作品の関係が分からなかったのだが、だんだんバッグに関連したテーマだということが分かってくる。キーワードは「袋」なんだと勝手に理解した。シャネルのバッグはキルティングが特徴だという説明を聞いてもピンとこなかったのだが、先ほど、ネットで画像を検索してやっと理解した。ただ、束芋やアラーキーの作品とシャネル・バッグとの関連はいまだに分からない。鏡の部屋のモニュメントなど、ハッとする大がかりな作品は見応えがあった。豚の刺青バッグなどはじっくりと眺めた。かなり毛がつんつんしているので、もし販売されたら売れるだろうか。薔薇族の祭壇には笑えた。万博の企業パビリオンのシャネル館といったところだろうか。あっという間の40分間、十分に楽しめた。

2008年06月07日

コメント(11)

-

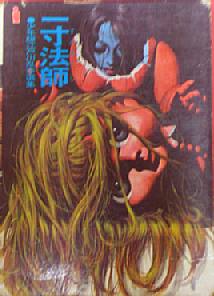

少年版江戸川乱歩選集の思い出

先日、palpalさんのブログを読んで一気にフラッシュバックしたのが、この少年版江戸川乱歩選集だ。小学生の頃、それまではポプラ社版の少年探偵団シリーズをずっと買い集めていたのだが、講談社のこちらのシリーズをはじめて本屋で見た時の衝撃は忘れられない。蜘蛛男、一寸法師、幽鬼の塔、人間豹、三角館の恐怖幽霊塔と6冊のシリーズであった。どれも、内容は子ども向きにリライトしてあったのだが、まず、この箱のカバーの異様な絵と口絵にガツンとやられてしまった。よくぞこのような絵を子ども向きの本に掲載できたものだ。今であったら、大騒ぎになることだろう。この画家は、自分の中ではずっと横尾忠則だと思い込んでいたのだが、ネットで調べると実は横尾ではなく、 生頼範義だったことが分かった。実に38年もの間、誤解していたのだった。生頼範義は中学生になって、早川SF文庫の小松左京や平井和正のシリーズが印象に残っているのだが、もっと洗練された絵だという記憶がある。さて、この講談社版のシリーズを読んでいた頃、東京12チャンネルでも土曜の夜に江戸川乱歩のドラマがシリーズ化されており、こちらの方も妖しい世界たっぷりの映像であったような記憶が残っている。

2008年06月06日

コメント(8)

-

常設展 東京国立博物館

4時になって、東博に行くが、薬師寺展はまだ70分待ちという案内。どうしようか迷ったが、すでに2回見ているので、今回はパスし、6月1日まで開催の5月の浮世絵コーナーに回ることにした。最大の関心は、歌麿の娘日時計の2枚の重要文化財。背景の黄潰しから、輪郭線のない顔が浮き出ている。これを無線空摺というのだそうだ。特に「巳の刻」では、鼻の線まで消えている。解説によると肌の柔らかさを表現するためとあるが、さすがに鼻まで消した絵は、大衆受けしなかったのだろう。鼻筋の通った美人という言葉もあるくらいだから。それでも歌麿のチャレンジ精神が伺える。石川豊信、鈴木春信、礒田湖龍斎、鳥居清長、鳥文斎栄之、そして歌麿とうっとりするような美人画を見てきて、次に例えば渓斎英泉の描く美人画が来ると、ウギャーと訳の分からない悲鳴をあげたくなるのだが、今回の栄泉は江戸名所シリーズ。短冊形の情感のこもった風景画で、ホッと一息。あとは、ざぁっと本館を一周する。一階奥に井戸茶碗の特集展示がある。楽茶碗に強く惹かれており、まだまだ高麗茶碗のよさまで到達できていない。陶磁のコーナーのノンコウの黒楽茶碗。これも今月いっぱいの展示。ああ、この薄くデコボコした器の感触を味わってみたいといつも思うのだ。東博は、茶の美術のコーナーもあるのだが、あちこちに茶碗などが分散されて展示されているので、やはり一回りしなければならないのが少々不便。5時をまわったところで、薬師寺展はまだ30分待ちとのこと。6時の閉館時間に収まったのかどうか。来週、6月の浮世絵を見に来るついでにもう一度チャレンジしてみようか。

2008年06月03日

コメント(4)

-

芸大コレクション展

再び地下に戻ってきて、やっと馴染みの店にやってきたような印象で、ホッとする。こちらは、バウハウスのようなことはなく、ゆっくりと足を止めて鑑賞。こちらにも日本のバウハウスのコーナーがあり、そこは飛ばしてしまった。この辺をじっくり見れば、よかったのかも。さて、最初の平安時代の孔雀明王画像。現在、隣の東博にも展示されているが、芸大の方が保存状態がよく美しい気がした。そして、曽我蕭白の群仙図屏風。これは確か「日本美術が笑う展」で見た記憶がある。マンガチックな表情の仙人たちと禍々しい亀・鯉・鳳凰が、強烈に描かれている。この夏、文化庁所蔵のもうひとつの群仙図屏風が、東博に出展されるのだが、こちらもやっと対面できる。楽しみである。次は河鍋暁斎の「竜神・侍者」。こちらも白描の細かな線とそのダイナミックな構図に目がクギ付けとなる。これだけ観ることができて、もう満足した。西洋画の方も、何度か見ている絵が多い。今回は白瀧幾之助の「稽古」がよかった。三味線と謡いを習う子供たち。黒田清輝の教えどおりの外光表現を使った、室内の様子が心地好い。工芸でも、板谷波山、松田権六、富本憲吉などお気に入りの作家の作品がある。昨年の夏、豊田市美術館に出かけて知った高橋節郎の初期の屏風が見れたことも収穫であった。

2008年06月02日

コメント(4)

-

バウハウス・デッサウ展 東京藝術大学大学美術館

薬師寺の観音像にまた会おうと思ったのだが、80分待ちということで、まずこちらにやって来た。都美か芸大か迷ったのだが、コレクション展もあるということで、こちらの方にした。ところが、こちらも入場券売り場に人が並んでいて、驚いた。中もかなりの混雑。カップルが多いのが特徴だった。バウハウスを連想するのは、クレーやカンディンスキーなどの絵と直線的なデザインの家具などである。どうもこういうデザイン関係にはまったく疎いので、椅子などを見ても座り心地はどうだろうとかくらいの感想しかない。図面などは、パァッと見て終わってしまった。建築はごめんなさいだ。唯一面白かったのは、「メカニック・バレエ」の映像。工業化の波がこのように演劇、ダンスの世界まで押し寄せてきたのかと驚いた。ロボットのダンス。ユーモラスでもあり、グロテスクでもある。しかし、今の時代の目で見てもしっかりとインパクトがある。バウハウスを理解することはできなかったが、というより放棄してしまったので、足早に地下のコレクション展に向かった。

2008年06月01日

コメント(8)

-

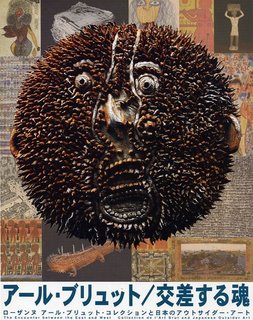

アール・ブリュット/交差する魂 松下電工汐留ミュージアム

3月の新日曜美術館でアウトサイダーアートの特集を見てから、気になっていた展覧会。正規の美術教育を受けたことがなく、知的障害や精神疾患などを抱える作家たち。皇帝への恋を妄想したアロイーズは知っていたが、あとは皆、はじめて知る作家ばかり。あるものは単純に、あるものは執拗に、自らの欲求だけから表現していく。そこに人間の持つ根源的な創造性があり、鑑賞者の心にインパクトを与えるのであろう。降霊術の自動書記のように絵を描く画家もいた。そのうち、ラファエル・ロネという人の作品は、さながら諸星大二郎の絵のようであった。どの作家の作品も印象に残るものばかりであったが、最後のインドと日本の造形作家の作品が、もっとも見応えがあった。インドのネック・チャンドは、2ヘクタールの開墾した土地に、石やタイルなどの廃材でさまざまな人物や動物たちの像を無数にこしらえていく。それは、さながら彼にとっての仏像のようでもある。もう一人、日本の澤田真一。彼の作るとげとげの陶芸。ユニークなお面や動物たち。埴輪のようでもあり、どこかで見たHOTOのようでもある。ああ、そうか。みんな繋がっているのだと実感した。

2008年06月01日

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1