2008年03月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

国宝 薬師寺展 東京国立博物館

平成館の2階展示場をゆったりと贅沢に使って薬師寺の寺宝を展示している。お目当ては、やはり日光・月光菩薩像、聖観音菩薩像。そして、はじめて見る吉祥天女図である。薬師寺には、何回か訪ねて聖観音像や日光・月光観音を拝観したことがあるのだが、寺院の伽藍の中にあるのと、このように博物館内に展示されるのとでは、まったく風情が異なって感じる。展示方法も工夫されていて、スロープになっており、かなり高い位置から全体像を眺めることができる点と、やはり光背がなく、360度から眺めることができるところが、最大のポイントである。だから、これが、あの日光・月光菩薩だったかと改めて知ったことが多い。まず、中尊の薬師如来坐像がないため、日光・月光のシンメトリーの美しさをよりいっそう味わうことができた。それぞれの背面も、一筋の瓔珞(ようらく)が掛かっているだけで、非常にすっきりとしている。聖観音象は逆にいろいろな飾りが背面までびっしりとついている。日光・月光像の優雅な腰のくびらせ方。そのため、お腹がぼっこりと膨らんでいる様なんて、なんと見事な写実表現なことか。最後は、最大のお目当て、吉祥天女画像。これは、薬師寺でいつも見ることのできる日光・月光菩薩像とは異なり、正月くらいしか見ることができない。数年前に東博に来た時も見逃してしまったので楽しみにしていた。とにかく、最後の一室は、ビデオ映像やパネルでの解説を含め、この吉祥天女画像一枚のみのために設けられたものとなっている。おまけに目と鼻の先の距離でじっくりと眺めることができる。三日月眉毛にふっくらとした顔立ち。これが、日本の美女の伝統なのだろう。右手に掛かる透明な衣の表現など実に見事である。足元の風にそよぐ衣装の様子もしっかりと描かれている。これが1,300年前に描かれたものかと思うと恐れ入るばかりである。(3月27日観覧)

2008年03月30日

コメント(21)

-

川瀬巴水 - 東京風景版画展 江戸東京博物館

私が川瀬巴水を知ったのは、まだ2年位前のこと。千葉市美術館ではじめて出合い、巴水ブルーの魅力に取り付かれてしまったのです。そのころ、ブロガーの皆さんの間でも一気に話題にのぼるようになったのでした。その後、あちこちで川瀬巴水展が開かれ、彼の作品もだいたい見つくしたかなぁと思っていたのですが、Takさんのこの記事を読んで、ぜひ出かけようと思った次第です。江戸東京博物館なので、「東京十二題」と「東京二十景」を中心とした作品の展示で、だいたいどこかで見たようなものばかりですが、何度見ても、川瀬巴水の情緒ある世界にどっぷりと浸ることができます。また、題材が東京であるということもより興味がそそられます。広重の描いた江戸の昔と現在とのちょうど中間の時代。どこかで見たような懐かしい風景もあるし、今からはまったく想像もできないくらい変ってしまったところもあります。ただ、この展覧会のポイントは、原画と試し刷りも同時に展示されているということでしょう。錦絵というのは、摺り上がりの出来具合が最大のポイントであり、原画はある意味では、だいたいのところの出来まででよいということが感じられました。川瀬巴水の創作の様子のビデオも流れていましたが、これはニューオータニ美術館で見たものと同じでした。ちょうど今、桜の季節。上野に行くとこのような光景を見ることができます。上野清水堂。↓

2008年03月28日

コメント(6)

-

ウルビーノのヴィーナス展 国立西洋美術館

このヴィーナス展、もう多くの方がブログに書かれているのですが、やはり地下の「ウルビーノのヴィーナスと横たわる裸婦の図像」のコーナーが最大の見所でした。たった7枚の絵しか展示されていなかったのですが、このテッツィアーノの「ウルビーノのヴィーナス」は、圧倒的な存在感を示していました。全身のきめ細やかな肌。ベッドの鮮やかな赤と白いシーツのリアルさ。そしてこの挑発的な瞳。これはもう観る者を誘っているとしか考えられません。女性はどう思われるか分かりませんが。どうしても「美の女神」ではなく、生身の肉体を持つ女性としか思えません。モデルは当時の高級娼婦だったようで、性的な興味の対象としてヌードを描いたのだろうと考えてしまうのは下司のかんぐりでしょうか。まぁ、美しい女性は皆ヴィーナスに感じられるのではないかなどと、頭の中で整理のつかない思考が渦巻きました。写真で何度も見ていたのですが、小指に指輪をしていることや赤いベッドに細かな紋様が描かれているなど、実物を見て気がついたところも多々ありました。ほかにこの部屋では、ポントルモの「ヴィーナスとキューピッド」が面白い構図だった。ミケランジェロの下絵ということで、筋肉隆々の男の肉体を持つヴィーナス。そして、不気味な仮面。妖しい雰囲気の世界に誘われました。もうひとつ、この部屋の小品。アレッサンドロ・アッローリの「ヴィーナスとキューピッド」も気に入りました。健康的なヴィナース(もっとも不健康なヴィーナスがあったら恐い)が空中に横たわっているかのような印象。キスをする二羽の鳩。シャガールの絵を見ているような感じがしました。次の「ヴィーナスとアドニス」と「パリスの審判」のコーナーも見応えのある絵が多かった。ギリシャ神話でお馴染みの話。クラーナハの三美神など、同時代のウルビーノのヴィーナスに比べると、色気もない生真面目なヌードで、これもまたおもしろいなぁと感じられました。さて、このところ、公私とも身辺で大事件が頻発し、ブログを書いたり、絵画鑑賞ができるような状況になかったのですが、どうやら、落ち着いてきました。ところが、いつの間にかこの「楽天ブログ」に変な広告が、勝手に表示されるようになり、怒り心頭です。迷惑コメントやトラックバックも多いし、他のブログに引っ越せないか考えているところです。

2008年03月27日

コメント(10)

-

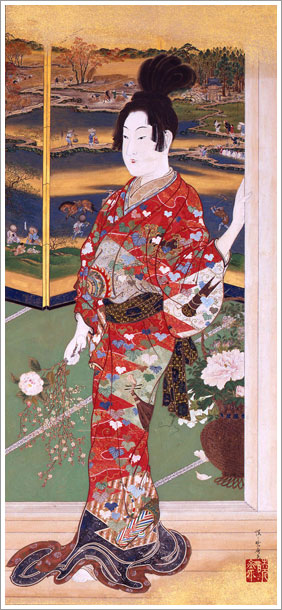

美の巨人たち 河鍋暁斎 大和美人図屏風

土日の二日間、公事、私事とも忙しく、美術館に出かける余裕なし。せめてもと「美の巨人たち」と「新日曜美術館」だけは、しっかりと観る。両番組ともお気に入りの画家。「美の巨人たち」の河鍋暁斎は、先日の成田で見たばかりの作品が多数紹介されていいた。河鍋暁斎とコンドルとの関係なぞ、なかなか興味深かった。暁斎の墓が谷中の瑞輪寺にあるとは、知らなかった。笠森お仙の大円寺のそばではないか。蛙の墓石があるそうだ。今度、お参りに出かけよう。ちなみにコンドルの墓は護国寺にあるとのこと。大和美人図は河鍋暁斎の肉筆画の最高傑作であるそうだ。コンドルに贈ったものだったのだが、長らく行方不明に。海外でオークションにかけられたが、日本人が落札した。幸運にも京博に寄託されており、この春の暁斎展で観ることができる。これはぜひ出かけねばならない。「新日曜美術館」の小川三知。これも以前、美の巨人たちで知って、ずっと気になっているステンドグラスの作家。実物は上野の科博の天窓で観ただけである。先日の「美の壷」でも和風ステンドグラスが取り上げられて、ブームになっているのか。

2008年03月16日

コメント(2)

-

山寺後藤美術館所蔵「ヨーロッパ絵画名作展」 大丸ミュージアム東京

18世紀のブルボン朝絶対王政のロココから、新古典主義、ロマン主義、アカデミスム、バルビゾン派とフランス絵画の歴史と周辺のイギリス、スペイン、オランダなどの絵画を紹介した展覧会。大丸ミュージアムでは、前回、水野美術館の日本画を堪能したと思ったら、今回はヨーロッパの風景画、肖像画、風俗画、歴史画、静物画、宗教画、神話画など多彩なジャンルの作品に酔いしれることができた。東京駅の真上にあるデパートの一画に一歩入るとそこは、ヨーロッパの香りが濃密に漂う空間に変っていて、アートってのは非日常の世界を味わうのに最適だなぁなんて、今さらながらに感じた。後藤美術館。数年前に山寺に出かけた時、この美術館の前までは出かけたことがあったのだが、時間の関係で入館できなかった。こんな作品があることは、まったく知らなかった。さて、この展覧会。しょっぱなのロココ絵画の華麗な美しさに、目が釘付け。特にニコラ・ド・ラルジリエールの「カトリーヌの肖像画」。花かごを持つ色彩感に溢れた美女。背景の荒天が白い肌と白いドレスを引き立てる。バルビゾン派の作品。コローの「サン=ニコラ=レ=ザラスの川辺」。コロー独特のモヤモヤ感のある木々の枝の葉の描き方が好きだ。その他、フォンテヌブローの深い森を描いた風景画。そこに射す一筋の光はいつも希望の光に思えるのだ。トロワイヨンの動物画も好きなのだが、今回良かったのは、「小川で働く人々」である。荷馬車に小川の水を汲むふたりの農夫。空は雲がわき、今にも雨が降りそうだ。黒い犬がそんな姿をじっと眺めている。早く仕事を終えて欲しいと願わずにいられない光景だ。もう一点、シャルル・エミール・ジャックの「月夜の羊飼い(帰路)」という絵が本当にステキだった。一瞬、ミレーの作品かなと感じた。月明かりが羊飼いを照らす。逆光になって暗い画面なのだが、よく見るとヒツジの群れが画面いっぱいに広がっている。左手に牧羊犬もいるではないか。ヨーロッパ絵画が描く月も美しい。クールベの作品もある。「オルナンの渓谷」の深い緑と灰色の岩肌。リアルなのだが、やはり美しい絵だ。(意味不明?)バルビゾン派の画家が、オリエンタリズムにも影響を受けていて、アラブの女などを描いている画家もいることに驚く。ギュスターヴ・ドレの「城の夕暮れ」は、クールベと正反対の幻想的な作品。昔読んだ、童話の舞台のようだ。フランス絵画以外では、ムリーリョの「悲しみの聖母」が素晴らしい。透明な涙が何ともいえない。ジョン=エヴァレット・ミレイの『クラリッサ』。私には観月ありさのように見えてしかたなかった。

2008年03月10日

コメント(8)

-

北斎展 太田記念美術館

このところ、北斎づいているのだが、太田で北斎展をやっているとの情報で、さっそく出かけみた。1階の畳のコーナーには北斎の美人画の肉筆画。大胆でちょっと粗いタッチは、北斎を名乗っていた頃の特徴だとのこと。後の濃密なタッチの作品とはずいぶん感じが異なるが、うりざね顔の魅力的な女性像である。1階は、19歳で勝川春章に弟子入りし、勝川春朗を名乗っていた時代の作品が中心。主に役者絵を描いているのだが、これが北斎といわれてもピンとこない。もっとも、北斎は70年に渡る画業で、ありとあらゆるものを題材にし、画風の異なる膨大な作品を残しているので、北斎らしさを捉えようとするのが難しいのかもしれない。富嶽三十六景といえば、すぐに北斎だと思い浮かび、東海道五十三次と聞けば、広重とくるのだが、2階では北斎の描いた東海道五十三次の一部を見ることができる。紅色や黄色や緑の色彩が美しく発色している作品である。ちょうど今の観光名所の写真の絵葉書と同じ大きさの作品もあり、当時の人々には大うけしたことだろうと推測する。「勝景奇覧 木曾摺針峠」という団扇絵があった。遠くの山々や湖を背景に坂道を上り下りする人々が描かれている。空の夕焼けの赤が美しく、藍色の濃淡でシンプルに表された情景がグッと心に沁み込んだ。同じく天保年間の「狆」の団扇絵などは、濃密な色彩で描かれており、柔らかな毛並みの質感まで精緻に描写されている。これもまた北斎。北斎の魅力は尽きるところがないのである。

2008年03月09日

コメント(3)

-

花鳥の宴 水野美術館

1月に東京大丸で「近代日本画 美の系譜」を見てはじめて知った水野美術館。長野に着たからには、ぜひ出かけてみようと善光寺からタクシーに乗ったのだが、実はこの美術館の名前をうろ覚えであった。長野には北野美術館という、やはり庭園の美しい美術館があるそうで、タクシーの運転手さんにどちらですかと聞かれて、困ってしまった。実は親しい知人にも水野さんと北野さんの両方がおり、一瞬頭がこんがらがってしまったのだ。駅に近い方と言うと水野美術館に連れて来られて、結局は予定通りだったのではあるが、もうひとつの北野美術館というところもなかなかステキな美術館のようなので、チェックしておく。さて、水野美術館。エレベーターで三階に降りると、目の前に重厚な自動ドアがある。そこをくぐると、畳敷きの小部屋があり、奥に金屏風に松と鶴を描いた児玉希望の「雙鶴図」がある。その豪華さに圧倒され、次の部屋に入るとそこは広い空間の一室となっており、四方の壁側に作品がずらっと展示されていた。今回は「花鳥の宴」というテーマで、花鳥画を中心とした日本画が出展されていたが、前回、大丸ミュージアムで見たばかりの作品も多い。特に印象に残ったのが、今回のちらしにもなっている、宮田司山の「爛春」。山吹と山桜の咲き乱れる山。老木に雉がとまっている。その濃密な絵の雰囲気に圧倒され、春の濃厚な香りを感じてしまい思わず頭がクラクラしてしまった。この美術館。外の庭園は、確かに立派で美しくもあったが、箱庭のようでもあり、想像したほど大きくはなかった。

2008年03月05日

コメント(0)

-

生誕100年島崎鶏二特別展示 長野県信濃美術館

善光寺参りのあと長野県信濃美術館東山魁夷館に立ち寄る。ここの目玉はその名の通り、東山魁夷のコレクションにあるのだろうが、特別展示の島崎鶏二という画家の作品が深く印象に残った。この画家は、今回はじめて知ったのであるが、あの文豪、島崎藤村の次男である。戦時中、従軍画家となり、37歳でボルネオ島沖の航空機事故で亡くなっている。今回の展示は女性像がほとんどであった。沈んだ色調で、直線的なタッチで描く女性たちは、どこか愁いを秘めているようで、見るものを惹きつける。きっと上目遣いでこちらを見やる女性の作品が多いからであろう。「弓」という作品があった。森の中でゆかた姿で弓を引く裸足の女性。暗い木々の中での白いゆかたが、巫女のようにも感じられ神秘的な絵であった。舞台も日本であるのか、西洋であるのか分からなくなってくる。「水」という作品。暗い森の中で水浴びするふたりの女。ひとりは足まくりをしたゆかた姿で、泉に入っており、もう片方は裸身で、髪を洗っている。このふたりが、水の反射で光り輝いている姿は、はっと息を飲む美しさであった。こういう埋もれた画家の素晴らしい作品にふと出会えたことが嬉しい。それが地方の美術館の魅力のひとつかもしれない。東山魁夷館の方は、「煉瓦色の世界」というタイトルで、ヨーロッパや、京都、奈良など古都の風景画の特集であった。彼独特の静謐な世界にどっぷりと浸ることができた。彼のたった一枚の油絵という「15歳の自画像」があった。未来を見据えるかのようにまっすぐな視線を投げかける15歳の魁夷少年。強い意志が感じられる純粋な絵だ。たった15歳の少年の作品から元気をもらうことができた。

2008年03月04日

コメント(4)

-

高井鴻山記念館 小布施

小雪の舞う中、栗の木小道を通り、高井鴻山記念館に向かう。高井鴻山は、幕末維新の豪商で、文化人。幕末志士の援助者であり、葛飾北斎のパトロンでもあった。ここでは、高井鴻山の住宅や北斎のために作ったアトリエなどとさまざまな資料を見ることができる。興味深かったのは、高井鴻山が自身も江戸絵画でよく名前を見かける岸駒に師事した画家でもあったことだ。ここでは、鴻山が描いたデッサンや絵を眺めることができる。それらの絵の中でも興味深いのは、妖怪を描いた数々の作品だ。妖怪そのものの酒宴を描いたものや、山水画の山々が精霊のような妖怪になっているものもある。どれも恐ろしげではなく、身近で親しみを感じる妖怪たちだ。悠然楼という書斎。佐久間象山や幕末志士と天下を論じ、万一刺客に襲われた場合の逃げ道をからくり仕掛けで作ってあったり、興味深い建物。そういえば、高橋克彦の「北斎殺人事件」では、確か北斎は鴻山の同行を探る隠密であったという話があった。全国各地には、地元の歴史や偉人を称えた記念館が、数多くあるのだが、ただ資料がどんと展示されているだけで、すぐに飽きてしまうことも多いのだが、ここではそんなこともなく、高井鴻山という人物にいっそう興味を感じられるような場所であった。

2008年03月03日

コメント(0)

-

小布施 北斎館

高橋克彦の「北斎殺人事件」を読んで、小布施という街に興味を抱いていたのだが、ようやく念願の北斎館に出かけることができた。二階建ての建物。一階には、版画コーナー、肉筆画コーナーや地元の祭屋台を展示してあり、二階は資料室になっている。この一月に皇太子ご夫妻のご訪問があったようで、その写真も屋外に展示されていた。版画コーナーでは、諸国瀧廻り8枚揃いや、諸国名橋奇覧11枚揃いに富嶽三十六景の一部が展示されていた。やはり、特筆すべきは肉筆画のコーナーである。やはり、版画と違って、ここでしか見ることができないのだから。特に静御前を描いた白拍子の絵にはうっとり。北斎の描く美人画の中でも、だんとつに気に入ってしまった。墨のみで描いた鍾馗もよい。目の瞳だけに青が入っており、らんらんと輝くその目に魅入られそうであった。菊の掛軸が二幅。これもよかった。小菊から大菊、スプレー菊など数種類の菊がこれでもかと濃密に描かれている。ムンムンと菊の香りが漂ってくるかのようであった。そして、祭り屋台の展示。二台の屋台が保管されており、それぞれ天井画として、「龍・鳳凰」の二面と怒濤図「男浪・女浪」の二面を見ることができる。波濤図は、あの神奈川沖浪裏や、富嶽百景「海上の不二」の波をさらに発展させた、生き物のような波。うねうねと妖しい。今では、東京からたった2時間の距離だが、江戸時代83歳の北斎がはるばるこの地まで、それも都合4回もやってきたかと思うとその驚異的な肉体と精神力に圧倒されてしまう。娘のお栄も同行したのだろう。一体どんな道中だったのだろうか。

2008年03月02日

コメント(6)

-

岩松院の北斎の天井画 小布施

小布施駅に降りると、あいにく町内周遊シャトルバスは運休。そこで岩松院~北斎館の観光タクシー(2,900円)を利用し、まず岩松院へ。ひなびた山門を越え、本堂へ。自動販売機のチケット売り場。そんなに観光客が多いのか。はたまた人件費削減なのか。ここで、20畳の広間いっぱいに描かれた北斎の天井画「大鳳凰図」と対面。八方睨みの鳳凰といわれる鋭い視線の鳳凰図。天井一杯に描かれており、150年以上経っているのに、まったく色あせていない。補修もしていないとのこと。北斎の肉筆の鳳凰図は、何点か見ているのだが、とにかく、この大きさには絶句。はじめてハイビジョンの大画面テレビを見た時のような感動。特に顔の周りの「とさか」の絵の具の盛り上がりなぞ、おどろおどろしいまでの迫力。江戸時代の89歳の老人の作品とはとても信じられない。ちょっとした振動でも、絵の具が落剥するということで、(天井画なので)、座って静かに眺めるように椅子が用意されている。ほかにお客は誰もいなく、北斎の気迫が降り注いでいるような空間を独り占めすることができた。この絵の中に北斎の愛した富士山が隠されているということだが、結局分からずじまいだった。

2008年03月01日

コメント(14)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- まどドラ ホーリーマミゲット

- (2025-11-24 09:57:24)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- GUNの世界

- ’23再生産版 SIG P232 GAS-BLK ABS /…

- (2025-11-25 04:21:34)

-