2008年09月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

山本タカト展 紀伊国屋画廊

えりりさんの日記で知った展覧会。この作家の作品は、例えば子ども版の「南総里見八犬伝」の挿絵で知っていた。豪華絢爛であり精緻な筆致には目を見張る絵を描く。この画家の描く作品のテーマは、歴史的人物から、同性愛、両性具有、吸血鬼、エロス、グロテスク・・・と幅広い。平成耽美主義の浮世絵師と呼ばれている。お天道様の下では見ることができないが、自室でこっそりと(虫眼鏡を用意しながら)眺めるのには、最適である。芳年もこんな感覚で当時の人々に受け止められていたのだろうか。紀伊国屋画廊での展覧会。刺激的な絵が続く。それぞれの作品をドキドキしながら眺めていた。身体はばらばらになり、骨格と内臓は飛び散り、奇怪な植物と絡み合う。官能小説の挿絵も描いているとのこと。嵌まってしまう・・・この展覧会は既に終わってしまったが、別の会場ではまだ続いている。

2008年09月25日

コメント(7)

-

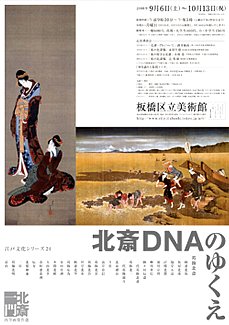

北斎DNAのゆくえ~北斎一門肉筆画傑作選~ 板橋区立美術館

練馬区美術館から地下鉄成増経由で板橋区美術館へと廻る。副都心線が出来て、一段と便利になった。北斎と弟子たちの肉筆画を集め、弟子たちの北斎度を味わってみようという企画。弟子のそれぞれの絵に北斎DNA度○%と表示され、楽しめた。北斎の亜流もいるし、まったく影響を受けていない弟子もいて面白い。はじめて名前を知る弟子もいた。北斎の作品も15点出展されており、これだけでも見応え十分。後期は5点が入れ替わる。三の丸尚蔵館の「西瓜図」は有名。干された薄く切った西瓜の皮が、生き物のようにくねくねとしているのが、気持ち悪くもある迫真の描写である。西新井大師にある「弘法大師修法図」は、鬼と戦う弘法大師の迫力十分の巨大な絵。本邦初公開の「天神図」は、端整な顔立ちの菅原道真。顔の陰影もはっきりとしていて美しい。「拷問の図」は、鬼気迫る。手足を縛られた裸の女性が、天井に吊るされ火あぶりを受けている。そこに塩をなすりこむ異国風の男。危ない絵だ。MOA美術館の「粟に鷹図」は、逆に美しい一枚。鷹に狙われる小鳥たち。レモン色の小鳥が飛んでいる。背景の粟の実の黄色もいいアクセントである。弟子の作品で面白かったのは、抱亭五清という門人の絵。はじめて見た。妙に色っぽい顔立ちの女たち。「粧い美人図」は、ろうけつ染めで、着物と背景の萩草の色が抜かれているという一風変わった作品。もう一人、安田雷洲という画家。「赤穂義士報讐図」は、吉良上野介の首を検分する赤穂義士たち。聖書の「羊飼いの礼拝」の構図を真似て描いたとのことで、とても日本画とは思えない一風変わった作品。とにかく幼子イエスが吉良の生首に変えられているのだから凄い。一見の価値があると思う。鑑賞後は、展示室前の広間で、谷中琵琶スタイルの琵琶コンサート。琵琶の音色が、ベーンベーンと心に沁みる。とても「濃い」板橋区立美術館での体験であった。

2008年09月24日

コメント(8)

-

高山辰雄遺作展 練馬区美術館

迂闊であった。藝大美術館の「砂丘」。これは、何回か見たことがあり高山辰雄の作品だと知っていたはずなのに、私の頭の中では、後年の幻想的に微笑む少女たちを描いた「高山辰雄」と同じ画家だとは認識できていなかった。だから、今回の展覧会で、「砂丘」と「日月星辰」の作者が頭の中で、はじめて一致した。おバカな話ではあるが、私にとっては大発見であった。この展覧会は、初期から絶筆まで、高山辰雄の変遷を辿るものである。さて、藝大卒業制作の「砂丘」に座る女子高生は大好きなのだが、在学中の「明るい日」の少女にも惹かれた。緑一色の野原に横たわる白い服の少女。よく見ると白い服もうっすらと緑に染まっている。透明な音楽が聞こえるようだ。戦後、高山は、ゴーギャンの本を読み、その影響を受けた。73年の「朝」「夕」の屏風は、明らかにゴーギャンの「我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこに行くのか」を連想させる。その時々にエポック的な作品があるのだが、やはり後年の砂の壁の中に塗りこまれたような人物画や牡丹の花の絵が、強く印象に残る。輪郭線もなく朦朧とした画面の中から静かに微笑む人々は、まるで仏像のようだなと思っていたのだが、この展覧会でやはり高山は仏像を研究していたことが分かった。牡丹の静物画は、決して華やかな色を使っていないのに、とてつもなくなまめかしく感じる。不思議な感覚だ。一見、冷たいようだが、実はとても暖かく心に沁みる作品ばかり。いい展覧会だった。

2008年09月23日

コメント(6)

-

けとばし山のおてんば画家 大道あや展 松涛美術館

この画家は、まったく知らなかった。原爆の図を見に東松山の丸木美術館には出かけたことがあったのだが、この母娘のことはまったく頭に残っていなかった。先日の新日曜美術館ではじめて知った次第である。テレビで紹介されたせいか、最終日のためか、雨にもかかわらず館内はかなりの混雑。大声で会話しているご婦人の集団なぞが多かったことを考えると、これはNHKの悪しき影響だなぁと思いながら、会場を廻る。母親の丸木スマは70歳から、大道あやは60歳から、ともに絵筆をとるようになるというのはまだ分からないでもないが、それで世間に認められるという方が驚きである。さて、入り口近くに、大道あやが絵を描くきっかけとなった花火の絵が展示されている。海の中の魚と仕掛け花火が荒削りの筆致で描かれている。多くの色を使って、無数の花火を描いているが、それは決して華やかではない。逆に静かであるといってもいいくらいだ。外に向かうというより、画家の心の内側に向かっているためであろう。その後は、身近な動物たちや花々を書き続ける。自分の好きなように自由に描く。はつらつとした画面を見ていると豊かな気持ちになってくる。いちばん気に入ったのは、「薬草」という絵。画面一面に細かいタッチで念入りに描かれたドクダミの花が咲き誇る。紫陽花も見える。草花の間から、猫、猪、牛が顔をちょこっとのぞかせる。何とも可愛い。上の階には絵本の原画が多数展示されていた。なるほど、動物や花々を描いた大らかな絵は、絵本にぴったりであると感じた。

2008年09月22日

コメント(10)

-

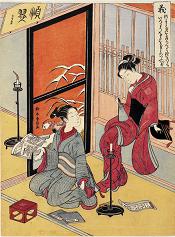

浮世絵 ベルギーロイヤルコレクション展後期 太田記念美術館

もうすでに何人かのブロガーさんは出かけられているが、ようやく私も見に行く時間が出来た。開館時間の10時半前にはすでに10人ほど並んでいたが、はじめて来られた方が多いようで、畳に上って肉筆画を眺めているので、こちらはさっそく、春信のコーナーへ移動。どの作品もじっくり眺めることができたが、11時半を廻ると結構な混雑となっていた。さて、後期の春信もステキな発色。「洗濯」の物干し棹に挿された洗濯物はきれいな空摺りになっており、ふわふわっとした感触が伝わる。「五常 信」は、琵琶湖の月を見る紫式部。絵の背景が分かってくると楽しい。二階では王立図書館蔵の春信も楽しめる。(柿本人麻呂)2階で興味深かったのは、勝川春潮の大判5枚続き「藤棚下扁額奉納行列」。一枚にざっと10人づつ、合計50人あまりの行列。所狭しと美人が並ぶ。(男もいるが)鳥居清長ばりの迫力。鳥文斎栄之の「浮世源氏八景 浮舟暮雪 橋姫夕照」の2枚続きもいい。栄之の上品な美人画を楽しめる。鳥居清長の息子の清政の「江戸紫娘道成寺 岩井半四郎」も黄色い烏帽子が美しい。豊かな頬をした顔が印象的。清長伜と落款が入っているのも面白い。国芳の金魚づくし。前期に続いて見応えあり。「百ものがたり」の猫に睨まれた金魚たち。勇ましく戦おうとする姿がほほえましい。国芳もう一枚。「東都名所かすみが関」。東博でも見たことがあるが、この絵は大好きである。坂のてっぺんで向こうから来る人とこちらから行く人が行き交う。スコーンと抜けた青空がさわやか。広重の「富士三十六景 駿河薩タ之海上」も好きな一枚。三保の松原が舞台。北斎の「神奈川沖浪裏」へのオマージュだろうか。次回の京都高島屋はムリとしても、来年の日本橋高島屋が楽しみ。

2008年09月21日

コメント(10)

-

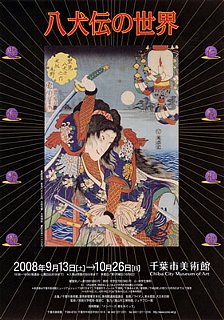

八犬伝の世界 千葉市美術館

実は私の名前は、八犬伝に関わるらしい。八犬伝フリークだったらしい祖父が、私と妹に「仁義礼智忠信孝悌」の中から一文字ずつ選んで命名したそうだ。そんな祖父の名前は「仁平次」という名だった。祖父がどのくらい南総里見八犬伝を好きだったのかどうか、ついに聞きそびれてしまったのだが、確かに子どもの頃、八犬伝の話を何ども聞かされた覚えがある。さて、この展覧会はそんな八犬伝の魅力が満載。28年かけて刊行された原本もある。昔の人々はどんなにかワクワクしながら、刊行を待ち望んだことだろう。さて、この展覧会、国貞、国芳、豊国らの浮世絵が中心となっている。それぞれの登場人物を描いた絵を始め、芳流閣の戦いなどの名シーンを描いた浮世絵が次から次へと出てくる。特に二代国貞や国芳の描く登場人物たちの錦絵は見応え十分。実際には、八犬伝の話の筋をほとんど忘れていて、この人、誰だったろうかと思ったのだが、そこは美術館の方できちんと解説してあって救われた。これから行く人は、八犬伝のダイジェストでも読んでから出かけた方がより楽しめると思う。やはり、八犬伝の最大の見せ場は、犬塚信乃と犬飼見八の芳流閣の戦いだと思う。だから、この場面を描いた浮世絵が多かった。私は国芳の縦長の絵が気に入ったのだが、何故か横には、広重のフグの絵と英一蝶の絵がついている。ただ、一蝶は、時代が合わないので、どういう経緯なのかよく分からない。出展目録を見ると三代豊国とあるので、一蝶の模写かもしれない。月岡芳年もこの芳流閣を真似して、後年、縦2枚続きの有名な「芳流閣両雄動」を描いているが、ようやく現物を観ることができた。誰の絵か忘れたが、里見の姫が八犬士と結婚するのにくじ引きで相手を決めたという場面があって笑ってしまった。最後は、辻村ジュサブローの人形(ただし信乃一体のみ)や、碧也ぴんくという少女漫画家の作品まで展示されてあり、幅広く楽しめる。八犬伝の展示が終わると「ナンバーズ・数をめぐって」という千葉市美術館の所蔵作品展の会場に出る。こちらにも八犬伝つながりで、豊原国周の八犬士の浮世絵も展示されている。芳年の風俗三十二相もすべて、出展されているが、壁一面にかけられており、上の方の絵は、一枚一枚じっくりと観ることができないのが難点。また、千葉市美術館所有の作品は他の美術館のものと比べ、発色もさほど美しくない。

2008年09月16日

コメント(14)

-

ライオネル・ファイニンガー展 横須賀美術館

ライオネル・ファイニンガーという画家を今回はじめて知った。風刺漫画を描いていて、画家に転向し、バウハウスで教鞭をとった。ナチスに退廃芸術家と烙印を押され、アメリカに亡命した。キュビズムの影響を強く受けている。初期の原色であふれた不思議な人物がたくさん出てくる絵の方が好みである。青い魚を持つ釣師、赤い衣装の道化師、赤い服のヴァイオリン弾きなど、胴長の変わった人物だ。何やら、別の世界から現れた住人のようで面白い。風景画の方は、平面で構成されたキュビズム的な作品が多い。展覧会のサブタイトルに「光の結晶」とあったので、もっとさんさんと光り輝く明るい色調の絵を描く画家だと思っていたのだが、実際は、寒色系の色を使って、暗い色調の絵が多かった。特に晩年、アメリカに亡命してからの絵は、暗く沈んだ感じの作品ばかりだった。時々、ハッとするような作品、例えば「ハイリゲンハーフェンの教会」などのような明るく輝く平面で構成された絵があった。そんな絵にたどり着くのが救いであった。明るい開放的な美術館だから、まだこの画家の絵が映えたと思うのであるが、街中の狭い空間の美術館の展示だったらどうだろう。秋野不矩の明るい幸福感に浸ることのできる絵を見たばかりなので、この画家には少々辛口となってしまったようだ。別室で谷内六郎<週刊新潮表紙絵>展が開かれていた。こちらの方が、グッと心に響いた。あのテレビコマーシャルが刷り込まれている世代だからだろう。

2008年09月15日

コメント(2)

-

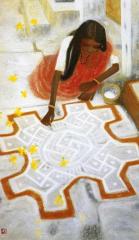

秋野不矩展 神奈川県立近代美術館葉山別館

夕方に横須賀で所用があったため、近隣の美術館を探していたところ、ちょうどとらさんのブログを拝見し、朝から出かけることにした。逗子の駅から、バスに乗る。昔ながらの細い道を海の景色を眺めながら行くと20分くらいで、美術館前に着く。海の光景を取り入れた美しい美術館だった。秋野不矩は天竜、今は浜松市に生まれた。連れ合いの実家から天竜川を30分くらい遡ったところに、藤森照信設計の美術館があり、今まで何回か訪ねたことがある。こちらは、緑の山に建ったインドの香りのするステキな美術館である。さて、今回の展覧会。私はインドなぞ訪れたことはないのだが、実際にインドの片田舎の街に迷い込んだような、そして、暑さでぼうっとかすんだ風景を眺めているようなリアルな感覚にどっぷりと浸ることができた。そして、本当に静か。インドって、もっと人々がうごめいていそうな感じなのだが、秋野不矩の描くインドの光景はひたすら静かである。たとえそこに人が描かれていても、彼女は声を発しない。動物が描かれていても、実態のない幻のようである。今回の展覧会では「黄色」の魅力にとりつかれた。黄色い大地、黄色い壁、黄色い回廊、黄色い川、黄色い空・・・・ガンガーと題された絵は2点あった。どちらも聖なる川ガンジス川を渡る水牛の群れ。特に1,999年作の金色に輝くガンジス川は、一度眺めたら目を離すことが出来ない。そこに描かれているのは「永遠」であると感じた。まだ戦前の若い頃に描いた作品も、ああ、伝統的な日本画だと感じられて清々しかった。思いがけず出かけた展覧会で、深い感動を覚えることが出来た。数多く美術館に出かけているが、こんな体験は滅多にない。今年の展覧会の五本の指に入るであろう。目の前に山口蓬春記念館があったのだが、時間の関係で行くのを諦め、横須賀美術館へ向かった。

2008年09月14日

コメント(6)

-

ジョットとその遺産展 損保ジャパン東郷青児美術館

ジョットなる画家は、「西洋絵画の父」と呼ばれているのだけれども、実はまったく知らなかった。ただ、以前、この美術館で開かれた「プラート美術の至宝展」も、西洋宗教画を巡る分かりやすい展覧会であったし、内容は分からないなりに美しい宗教画を楽しめるだろうと期待して出かけることにした。最初の部屋にどんとジョットの「聖母子像」が展示されている。ただ漠然と眺めてしまうのだが、実は西洋絵画の父と呼ばれたジョットの画期的な作品なのだそうだ。ジョットの作品は、それまでの宗教画と異なり、顔の表情に陰影を着けたり、遠近法を使ったり、まるで動き出すかのような人体表現が特色であるという。現在の目で見ればまったく当たり前のことなのだが、確かにもっと昔の宗教画は平面的でのっぺりとしていたような気がする。比較の意味でそんな作品も一枚でも、展示されていれば、ジョットの偉大さがより理解できたかもしれない。次のコーナーでは、スクロヴェーニ礼拝堂の壁画が、パネル写真で紹介されていた。現地では一回15分しか見ることができないそうなのだが、大塚国際美術館に実物大で陶板作品が展示されていると知って、ぜひとも出かけてみたくなった。そのあとは、ジョットの影響を受けた画家たちの絵が続く。キリストや聖人の絵に並んで、多くの画家たちの聖母子像があって、これだけ眺めていても楽しめる。マリアの顔が美しく描かれていても、イエスの顔が大人びて不自然だったり、逆に生意気そうな子どもだったり、とにかくいろいろなタイプがあるのが面白い。授乳するマリアの絵も一時、流行ったそうだが、聖母が乳房を出すのは如何なものかという批判で、やがてなくなったという事実もはじめて知った。美しい宗教画を楽しむことができ、ルネサンスの画家たちに大きな影響を与えたという美術史についても理解することができ、知的好奇心も満たされた。

2008年09月13日

コメント(6)

-

常設展 東京国立博物館本館

東博の今月の浮世絵コーナー。9月ということもあって重陽の節句、菊の花にちなんだ作品が多い。先日、太田記念美術館で、ベルギーロイヤルコレクションの摺りの美しい春信作品を見たばかりであるが、今回、東博で出展されている春信の作品も美しい色が残っている。太田では、「五常 義」を見たばかりであるが、東博に出ているのは「五常 智」である。娘さんの習字の稽古風景。書かれた文字は真っ黒になっていて、ほほえましい。縁側に活けられた一輪の菊花がアクセントとなっている。そして、「見立菊慈童」は、すばらしい。太田で見た「めだかとり」の流れる川の描写もそうであったが、そよそよ、さわさわと流れる水の音が聞こえるようだ。特に「菊慈童」の方は最後が小さな瀧になっていて、水の流れが変化するさまに見とれてしまう。菊を手折る娘の手の華麗なこと。単純ではあるが、夢のような光景だ。一階の近代美術のコーナーには、平櫛田中の彫刻「烏有先生像」があった。先日、出光で見た「張果像」同様、やはり顔の凹凸が特徴である。こちらは彩色されていなかった。もう一枚、二階の屏風と襖絵のコーナーにある久隅守景の国宝「納涼図屏風」。この絵は何度見てもいい。ほのぼのと平和な気持ちにどっぷりと浸れる。こういう幸せな一時を永遠に残す「絵」って、やはりすばらしいと感じる。

2008年09月10日

コメント(2)

-

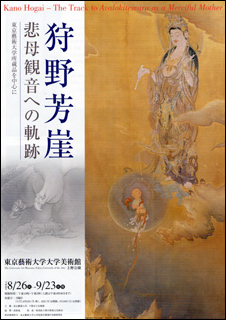

狩野芳崖 悲母観音への軌跡 東京藝術大学大学美術館

最近では、「悲母観音」は、日曜美術館30周年展、「仁王捉鬼図」は揺らぐ近代展でじっくりと眺めているが、けっこうあちこちのブログで評判がよいので、大学祭で大賑わいの東京藝術大学へ出かけた。ぐるっとパスで300円で見ることができ、とてもお得であった。 芳崖が、狩野派の画家の家に生まれ、藩の御用絵師となるものの明治維新により職を失い、上京し、貧しさの中で、フェノロサに見出されて、絶筆「悲母観音」を製作するまでの軌跡を追った展覧会。芳崖という人もなかなか、ドラマチックな人生を過ごした人だ。仁王捉鬼図は、何度見てもその色使いに圧倒される。フェノロサに紹介され、日本画に洋画の絵の具を使った。それまで、こんなに鮮やかなピンク色なんてなかっただろう。これが新しい日本画の出発点となったのだろう。裂地のような背景の細密な紋様にもただただ目を見張る。今回の収穫は、重要文化財の「不動明王」。この作品は初めて見た。不動明王の黒々とした体躯に部分的にオレンジや緑が使われており、神秘的な迫力を感じた。伊藤博文に贈った巨大な「大鷹」にもびっくり。「悲母観音」は、観音のレースのような衣と線が細かく絡み合う様子が見事であった。ただ、私は多くの「観音下図」の方が面白かった。今回、芳崖の山水画に心打たれた。うっすらと墨や淡彩が塗りこまれている茫洋とした平面。その中に一部分だけ狩野派特有の太い線が走り、岩や木々が描かれている。愁いを帯びた感がして、胸がきゅんとする。フェノロサが、洋画よりも日本画の優位を説いたとあったが、昔ながらの南画の価値も認めていなかったとのこと。意外に感じた。その理由を調べてみようと思う。

2008年09月09日

コメント(6)

-

蒼煌 黒川博行

蒼煌美術関係の小説をということで、菊花さんからご紹介いただいて、さっそく読了。面白い本をご紹介くださりありがとうございました。昔、イベント関連の職場に勤めていたとき、著名人の講演会を企画実施したことがある。テレビ報道番組に出てくるコメンテーター、俳優、タレント、歌手、スポーツ選手、作家、評論家、大学の教授など、ギャラは、下は数千円から上は百万円くらいの人々まで。その時に最も強く感じたことは、いくら講演会で立派なことを言っても、人格とは一致しない人が多かったということである。関係者を見下し、楽屋で、横柄な態度を取った女性コメンテイターなんて、週末の朝、テレビを見るだけで、物を投げつけてやりたくなる。もちろん、まったく逆に、気配り上手で、この人がこんなことまでやるのと大いに感動させられた女流作家(横審で有名)もいた。だから、画家だって、描く絵がすばらしいからといって、決して人格が優れているとは限らない。古今東西の画家でも、そういう例には事欠かない。さて、この本の主人公の日本画家室生も同じ。小心、猜疑心が強く、けちで、思いやりがない。すぐに他人に責任をなすりつける。おまけに見かけも貧相。ところが、描く絵は抜群にうまく、人々を感動させる。(本当にこれが不思議なところ)この室生先生が、日本芸術院の会員選挙に勝つために、一億円をあちこちにばら撒くという話。「白い巨塔」を連想するが、財前教授みたいなアンチヒーローでもなく、ただの狡い年寄り。この画家を取り巻く有象無象の人物。自らの出世のため、惨めな思いを味わいながら必死に尽くす中堅画家。でも、この画家もちゃっかり女遊びに耽ったりして、さすが芸術家。一介のサラリーマンだとしたら、そんな楽しみすらない。またこういう人物の回りには、必ずハイエナのようにたかって来る人物がいる。中でも秀逸なのが、京都の有名寺院の壁画を描かせて欲しいと横槍を入れる画家。こちらも富と権力を手に入れれば、最後は永遠に残る名誉ということ。人間の欲は限りない。選挙参謀になった画商のスタンスが面白かった。画商が人生の最後に日本のトップクラスの画家を動かしてみたいという欲望。画家を軽蔑しながらも、策略を巡らす。とにかく、出てくる登場人物のほとんどが自分の欲望のために動くので、ストレートで分かりやすい。またかまたか、今度はいくらだ、今度の現物は何だ?波山の壷か・・・・と「楽しく」読める。そして、お決まりの政治がらみに。最後のどんでん返し。室生先生の老醜。しかし、この手の話は決してこの小説の画壇に限ったことではない。実際、新聞紙上は連日、大分県の教育界のニュースで賑わい、暗い気持ちになる。さて、実際の日本芸術院の日本画の会員を眺めてみる。この中の誰がモデルなのだろうかと思うが、知らない画家ばかり。知っている画家は上村松園の孫、上村淳之くらいだ。この人は親子二代に渡る。さりとて、戦前、戦後の画家は皆、超一流の人々ばかり。この本は、我々の気持ちに潜むダークな部分を客観的に浮かび上がらせてくれた小説であった。とにかく、「人格者の作品=優れた作品」ということは、頭の隅にしまっておかなくてはならない。(★★★★)

2008年09月08日

コメント(2)

-

浮世絵 ベルギーロイヤルコレクション展前期 太田記念美術館

ベルギー王立美術歴史博物館とベルギー王立図書館の所有する浮世絵の展覧会。すべて見るには、今月の太田記念美術館の前期後期と来年の日本橋高島屋の3会場を廻らなくてはならない。太田記念美術館はさほど広い会場ではないので、普通だったら1回で収まるのを前期後期の2回に分ける。その分、料金も高いのだが、それよりも2回見に行く手間がかかるのがちょっと面倒。さて、昨年、松涛美術館の「ミネアポリス美術館展」で春信の作品を何枚も見て、発色のよさに大感激したが、こちらのベルギーロイヤルコレクションの春信も、同様にすばらしい。ただ、他の絵師の浮世絵はミネアポリスの方が美しかった感じがする。前期は春信の作品は、6点。「めだかすくい」のめだかの泳ぐ川の流れ。清々しい。すくっためだかをビニール袋に入れて持っているなぁと思ったら、よく考えるとこの時代にビニール袋なんてあるわけない。何だろうこの透ける袋は。「五常の(義)」。ふすま(板戸?)の朱の発色は、特にすばらしい。錦絵と当時の人が感動した様子が思い浮かべることができる。世界に一枚しかない写楽。大首絵の「三代目市川高麗蔵の廻国の修行者西方の弥陀次郎実は相模次郎時行」と「四代目岩井半四郎の鎌倉稲村が崎のおひな娘おとま実は楠政成女房菊水」は、必見(らしい)。・・・・私は実はあまり感激もなく普通に見てしまった。歌麿の妖怪絵も世界唯一だそうだ。「河童」なんか、破れ傘をかぶり、水木しげるの描く絵とまったく同じ。水木しげるの絵の源なんだろう。2階に「高名美人みたて忠臣蔵」の初段から七段があったが、こちらの発色は良い。鳥文斎栄之の大判5枚続きの「吉野丸船遊び」も色鮮やか、人形遊び興じる女衆、見るからに幸せいっぱいで楽しそう。お気に入り。清長ではなくて、栄之の5枚続きを見ることができて感激した。鳥居清長の「女三の宮」も美しい摺りが残る。首ひもをつけた猫だ~御簾だ~柏木はいないなぁ~とちょっと源氏に詳しくなった。国芳の金魚づくし。擬人化された金魚がかわいらしくてたまらない。水草を傘や杯にしている。「にわか雨」ならぬ、「にわかあめんぼう」。う~ん、うまいなぁ。これは、ぜひとも後期も行かねばならない。さて、これはベルギーロイヤルコレクションではないが、太田記念美術館の座敷の肉筆画コーナー。窪俊満の「二美人遊歩図」。なるほど、これが「紅嫌い」かと実感。墨絵の中に胡粉で描かれた美人の白い顔と手足がくっきりと浮かぶ。朱はわずかに下駄の鼻緒のワンポイントのみ。

2008年09月07日

コメント(10)

-

近代日本の巨匠たち 出光美術館

金曜日の夕刊の半面を使って、上村松園の絵がメインとなって大きく宣伝されていたので、近代画家の展覧会だとばかり思って出かけた。ところが、絵の数も思ったほど多くなく、板谷波山や富本憲吉らの陶芸や、そのほかの作家による工芸作品、茶道具、それに以前ここで開かれた仙がいのミニ展覧会と盛りだくさんであった。まずはやはり上村松園の絵に目を奪われる。チラシにもなっている「灯」。これは初公開の作品らしい。私は、松園の女性の表情には、好き嫌いがあるのだが、この顔は良い。眉毛や睫毛の柔らかさがなんとも優しい雰囲気である。「春夏秋冬」の四幅対。松園の描く浮世絵肉筆画である。艶やかというより上品な浮世絵に仕上がっている。特に「夏」の小船に肘掛て、透明な団扇を持つ女性の姿にうっとりと見入った。平櫛田中の彫刻「張果像」。これはスゴイ。赤い紋様の着物など、リアルに着彩してあり見とれてしまうのだが、よく見ると顔の凹凸が凄まじい。顔の表情にぐいぐいと引き込まれる。手に持つ瓢箪からロバが顔をのぞかせているのがとってもユーモラス。南画では、田近竹邨という画家の「竹陰煎茶図」が良かった。竹林ととんでもない形をした岩の下で煎茶を楽しむ人物。お茶は、超俗の精神世界を楽しむものというテーマの絵である。超俗の背景なのだろう。芳年の風俗三十二相にも再び出会う。「すずしそう」の逆手にあごを乗せる女性。不自然なポーズというか、構図の面白さというか。これが芳年の才能なんだろう。冨岡鉄斎や小杉放庵の作品が多数、出展されていたのが印象に残る。さて、陶芸のコーナー。富本憲吉vs板谷波山と銘打ってあったが、私は何と言っても板谷波山の花瓶のそれぞれに魅せられてしまった。私は波山の作品では、葆光彩磁のものがいちばん好きなのだが、今回はこれが多数出品されていて、嬉しくてたまらなかった。葆光彩磁のあのもわもわっとした白い輝きにほんわかとむらさき色の花々が浮き立つ。今回は、「葆光彩磁花卉文花瓶」がピカイチ。次にチューリップの花瓶だろう。アマリリスは他の作品に比べると少々大仰な感じがして今ひとつの感。最後に仙がいの詩で自らに戒め。「そしるなよ庭のあたりに菊の花」

2008年09月06日

コメント(2)

-

この夏、読んだ本

この夏休み、読んだ本は美術関係のミステリばかり。1 モナリザの微笑 斉藤純 光文社文庫オークションを巡る虚虚実実の駆け引き。芸大出身のオークショニアが、埋もれた藤田の作品やもうひとつのモナリザを発掘して、オークションにかける。過去の贋作事件のスキャンダルが伏線になったり、盛りだくさんではあるが、ラストは今ひとつの感あり。(★★)2 いかさま師 柳原 慧 宝島社文庫遺産相続の中に、偶然、ラ・トゥールの絵があったことを知り探し始めた主人公。サイコパスが出てきたりして、物語が破綻するかと思ったのだが、うまくまとまった。いかさま師の絵が登場人物に当てはめられている。(★★★)3 白菊 藤岡真 創元推理文庫「白菊」というロシアの絵の捜索を依頼された、インチキ超能力者の探偵が命を狙われる。こちらは、架空の絵を巡るミステリ。(★☆)4 狐罠 北森鴻 講談社文庫骨董品の贋作をつかまされた「旗師」の宇佐美陶子が、やはり「贋作」を作らせ、復讐していく。骨董作品の贋作りの様子が生々しく刺激的。殺人事件や国立博物館の教授の不正とかサイドストーリーが絡む。主人公のキャラが立って読ませる。(★★★★)5 ひまわりの祝祭 藤原伊織 講談社文庫妻を失い、自堕落な生活をしているアートディレクターが、もう一枚日本にあったゴッホのひまわりを巡る争奪戦に巻き込まれていく。著者特有のハードボイルドなタッチで物語が進む。(★★★☆)6 黙の部屋 折原一 文春文庫石田黙という実在の?洋画家の絵を巡るミステリ。偶然に出会った石田黙という画家の絵に魅せられ、集めていくうちに、事件に巻き込まれる主人公。著者の他の作品のように大どんでん返しがなく、ラストも未消化。(★★)美術をテーマにしたミステリはけっこう多い。高橋克彦の浮世絵シリーズも大好きだ。翻訳物は苦手なので、日本人の作家で、お勧めの小説があったらお教えください。

2008年09月01日

コメント(8)

全15件 (15件中 1-15件目)

1