2008年07月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

ムットーニ The Diary of Wings ケンジ タキ ギャラリー

損保ジャパンビルから新宿中央公園を抜け、西新宿の小さなギャラリーにたどり着く。人形師ムットーニの新作一点が公開されている。暗幕をくぐると、ちょうど幕間。二つしか置かれていない椅子の一方に腰掛けて、「カラクリ」が動き始めるのを待つ。中央に何やら大きな本。それを囲むように前方には風船を持った少女。鏡の前の女性。黒電話の前の女性。バスケットゴール下の黒人男性。電車のつり革の前に立つサラリーマンの5体の人形。にぎやかなざわめきの効果音が聞こえてくると、ムットーニ劇場の始まりである。それぞれの人形の物語が語られる。中央の本が開くとそれは、「翼の日記帳」であった。日記に描かれた翼が輝く。少女の風船が上昇すると同時に、それぞれの人物も宙に昇る。日常生活からの解放。翼があれば、自由になれる。ムットーニの作品が好きなのは、短いながらも、このようにちゃんとクライマックスがあるストーリーのためだ。その瞬間、心が浄化される。そして、再び人形は、何事もなかったように動きを止める。ムットーニご本人はいらっしゃらなかったが。勝手に頭の中で口上をでっち上げながら楽しんだ。2回眺めて、会場を後にした。

2008年07月30日

コメント(2)

-

アンドレ・ボーシャンとグランマ・モーゼス 損保ジャパン

ボーシャンの作品は、あちこちの展覧会でたびたび眺めることがあり、その都度、楽しくなってしまうのだが、今回は47点もの絵を観ることができて、嬉しくてたまらない。何よりもボーシャンの作品を眺めていると本当にハッピーな気分になる。今回のサブタイトルの「生きる喜び 素朴絵画の世界」そのままである。さて、最初に展示されていた「バビロンの宮中庭園」は、ボーシャン47歳の作品。といっても、まだ絵を描き始めたばかりの頃のもの。とはいえ、後の画風とはまったく異なるカチッとした雰囲気もよい。さて、その後、ギリシャ神話をテーマにした絵が続く。このあたりになると、画面に登場するのは、脱力系・ヘタウマな人物像。この緩さが、素朴派の魅力でもある。ボーシャントいえば、花の絵。近くで見ると筆のタッチの拙さがよく分かるのだが、ある程度の距離をおいて眺めると、むんむんとする濃密な花々の世界に浸れる。背景が岩壁や城壁となっているもの多く、愉しめる。 ポスターやチラシになっている「ラヴァルダンの城の前、丸いフルーツ皿に乗った果物」はボーシャン最晩年の作品。年齢なんか感じさせられず、いつもと同じ濃密なスタイル。しかし、よく考えるとフルーツの輪なんてちょっと不思議な感じ。実際の光景ではないだろう。背景のお城や緑の森。実に幻想的で魅力的な作品だ。グランマ・モーゼスは、実に75歳を越えてから、絵筆を持ったおばあさん。絵筆を持つ直前の毛糸の刺繍画があったが、この小品がすばらしかった。それに続く「夕暮れ」というタイトルの小さな油絵も、他の子どもが描いたような作品とは異なり、ぐっと胸に沁みてくる美しい光景。今回の展覧会の作品ではないが、出口のところにあった山口華楊の「幻化」には心打たれた。草むらの中で戯れる二匹の小狐。どこまでもいつまでも、「永遠」に飛び跳ねているような狐の姿に魅了された。

2008年07月29日

コメント(8)

-

重松清を何冊か読む

ブックオフで、重松清の文庫を作品を何冊か、購入。図書館からも新作を借りて、立て続けに読む。1 疾走重松清って、こんなに重苦しいテーマの小説を書いていたのかと驚く。最初は、他の作品同様、少年の青春成長譚とばかり思って読んでいたら、家族の崩壊、悲惨ないじめ、殺人、タコ部屋労働、・・・・と悲惨な出来事の連続。読んでいて、胸が苦しくなる。主人公の少年の受難。救いは、あったのか?2 流星ワゴンこの本は泣けるという声が多かったのだが、さほどでもなかった。家族をテーマに書かせると重松潔は本当にうまい。家族って、こうやって崩壊していくのかと思うと恐くて、哀しい。ホンダのオデュッセイというところが、何とも、リアルなファンタジー。3 なぎさの媚薬1~4重松清って、こんな小説を書いていたのかとまたまた驚く。直木賞作家だったはずだったが。流星ワゴンののような展開なのだが・・・。シチュエーションが・・・映画化されたばかりの「きみの友だち」など、ステキな作品があるのに。重松を全部読みなさいとは、子どもには勧められないなぁ~4 ブルーベリーあっという間に読んだ短編12編。著者の学生時代の思い出を綴る。私は重松より少し上だがほぼ同世代。今となるとあの時代が懐かしい。今、思い返すと穴があったら入りたいことばかり繰り返していた。やり直したいこと多数あり。確かにあの時代はこんな雰囲気だった。なぎさとも出会いたい~

2008年07月28日

コメント(2)

-

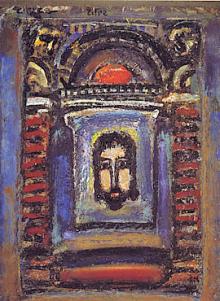

ルオー大回顧展 出光美術館

数年前に東京都現代美術館であったルオー展は、厚塗りの濃厚な作品が多かった記憶がある。だからルオーというと厚塗りの作品というイメージが強かったのだが、このような火山の溶岩のようなマチエールの作品は、彼の晩年の作風だそうだ。私は、このまるで絵画というより粘土細工のような厚塗りの作品が苦手なのであるが、今回の展覧会はこのような作品はさほど多くなく、見やすい絵が多かった。若いころの油彩画はもこもこと盛り上がった厚塗りというより、それを何度もスクレイパーで削り落としたものとなっている。削り落とすことによって、絵の表面に独特の輝きが生まれている。そんな「小さな曲馬師」の絵が美しい。今回の展覧会の中軸を占めているのが、「ミセレーレ」の銅版画と、「受難」の連作油彩画であり、私には特に後者の油絵が印象的だった。キャンパスの背景がうす青く塗られ、中心にそれぞれ、キリストの「受難」の場面が描かれている。聖書に詳しくないので、それぞれの場面のストーリーはよく分からないのだが、中心に描かれたキリストの顔は悲哀と慈愛にあふれ、信仰心のない私の心にもグサッと突き刺さる。後期の油彩画のコーナーで、何点かの人物画が興味深かった。特に「X婦人」の美しい女性像が気に入ったのだが、解説を読むと、この女性の傲慢と慢心がよく表現されているようなことが書いてあり、アレレという感じであった。

2008年07月25日

コメント(7)

-

舟越桂 夏の邸宅 東京都庭園美術館

舟越桂の彫刻が好きだ。あの楠の木に残るノミの跡。木の質感が心地好い。観客と視線が絡みそうで、実は絶対に絡まない大理石の目にも心惹かれる。今回の見どころは、庭園美術館のアールデコの部屋と彫刻とのコラボレーションだろう。普通の美術館の大部屋に展示されているのと明らかに印象が異なる。例えば、書庫に置かれたメガネの初老の人物像「夏のシャワー」など、まさに忠実な執事といった感じがぴったりの雰囲気。2階の鏡の前に置かれた「遅い振り子」の像。鏡に写る彫刻の背後に、自分の姿が映る。鏡に写った男の彫刻と自分の姿の対比が、スリリングだった。私が、部屋といちばんマッチしていたと思うのは、2階のバスルームに置かれた「言葉をつかむ手」と名付けられた女性像。丸いトルソに四角い手を持つ美女。白いバスタブやトイレの前に置かれているのだが、さんさんと陽の注ぐ明るい部屋に映えている。ただ、「わたしいまめまいしたわ」でも出会った両性具有のスフィンクスシリーズは、あまり好みではない。ここまで来るとかなりシュールだ。初期の寂しげな人物像の方が心に迫るのだ。

2008年07月24日

コメント(4)

-

フランスが夢見た日本 東京国立博物館

オルセー美術館所蔵の江戸の浮世絵師の意匠を封じ込めた器の数々。このような器ははじめて見たのだが、まさにジャポニズム。ガレのジャポニズムの作品とは異なり、こちらはストレートに絵を見せるためのもの。どのように、このようなテーブルウェアが作られたのかもよく分かった。北斎や広重たちの浮世絵をフランスの画家が模写して描いたのだ。ブルーに縁取られている「セルヴィス・ルソー」。北斎漫画などにある動植物、昆虫、魚介類などが、ランダムに切り取られて描かれており、なかなか面白い。奥の部屋に展示されていたテーブルコーディネートされた食卓は、見事のひとこと。このように盛り付けされてこそ、それぞれの食器が生きてくるのだろう。何とも華やかな空間だった。ただ、食事をした後に出てくる絵を見てびっくりすることもあるだろう。アリとかハエがでてきて・・・「セルヴィス・ランベール」の方は、まさに見せるための食器。広重らの浮世絵をそのままお皿に描いている。河鍋暁斎の絵の写しもある。特に風景画などステキな味わい。沼津足柄山不二雪晴図がいちばんのお気に入り。

2008年07月23日

コメント(4)

-

東博本館常設展 東京国立博物館

日本橋三越で祇園井特の肉筆画を見たばかりだと思ったら、東博の浮世絵コーナーにも、祇園井特の肉筆画が掛かっていた。特に「美人と幽霊図」は一度見たかった作品。鬼気迫る幽霊図。幽霊の足元から立ち登る炎?はまるで静脈と動脈のよう。床屋のシンボルマークのようでもある。「美人図」の方も切れ長の目は美しいが、やはりアクが強い。 もう一点、「京美人夏化粧図」は安心して眺められるのではあるが、やはり江戸の浮世絵に比べれば、まったりと濃い。デロリ系の絵を堪能したあとは、すっきりと春信である。「はちす葉のにごりにしまぬ心もてなにかは露を玉とあざむく」の歌が書かれた「風流六歌仙・僧正遍照」は、蓮の花が美しい。不忍池の蓮も今が盛りか。「ささやき」は美女に言い寄る若旦那。1階の陶磁のコーナーでは、長次郎、常慶、道入、一入の楽家4代の品が並ぶ。やはりノンコウの楽茶碗に強く惹かれる。噂の運慶作の光得寺と真如苑の大日如来もじっくりと眺める。光得寺のものは、厨子と別々に展示されており、隣の真如苑のもののミニチュア版のようだ。肩に掛かる髪が異なっているくらい。対決展もいいが、常設展示もずっと濃い東博である。

2008年07月22日

コメント(8)

-

NIPPONの夏 三井記念美術館

昨日のお茶の稽古は「続きお薄」。濃茶と薄茶を続いて点てるお点前。しかし、棗と茶入れの置き換えとか、家に帰ったらすっかり忘れていた。先輩は四ヶ伝の唐物。黒の絽の着物が見るからに涼しげ。だが、実際は暑くてたまらないとのこと。江戸時代の人々は、この暑さをしのぎやすくするためにさまざまな工夫を凝らした。この展覧会では、そんなことがよく分かる。「朝の章」、「 日盛(ひざかり)の章」、「夕暮の章」、「夜の章」と時間を追って、夏の一日を展示品で表現している。鈴木其一の「朝顔図」ではじまる。一輪の朝顔の花。やはり夏は朝顔に限る。マンションの玄関にも、小学生が学校から持ち帰った朝顔の鉢植えが置かれている。そういえば、今日は入谷の朝顔市。さて、其一の絵は一幅の掛軸だが、たらしこみの緑が涼しげ。涼しげと言えば、応挙の「青楓瀑布図」。これは昨年、サントリー美術館で見逃してしまったので、ぜひとも見たかった作品。対決展の「保津川図屏風」、応挙と蘆雪展での「大瀑布図」と応挙の滝を見たが、この「青楓瀑布図」がいちばん好きだ。ポイントは楓の絵。この緑色がまさに清涼剤のように、涼しさを演出している。館内はエアコンが快適に効いていて、臨場感たっぷりだったが、現代の贅沢さを感じてしまう。歌麿のヌードも目を引く。ほんのりとピンク色に染まる肌が美しい。意外に思うのだが、浮世絵にこういうヌードは珍しいとのこと。祇園井特の「納涼美人図」のお歯黒女性。今の感覚では気持ち悪いと感じてしまうのだが、当時としては、極めつけの美しさだったのだろう。この後、出かけた東博でも、また祇園井特のお歯黒女性と出会うことになったのだ。

2008年07月21日

コメント(8)

-

対決 巨匠たちの日本美術 東京国立博物館

やっと、念願の対決展に出かけることができた。都合で、平成館入館が3時近くになってしまったのだが、やはり、先行の方々のおっしゃるとおり、2時間では充分眺めることができない。「大雅vs蕪村」あたりから、駆け足になってしまった。ここでそれぞれの2者対決をどちらが勝ったと単純に興じるのも楽しいのだが、それ以上に選りすぐられた名品の数々には、圧倒されっぱなしであった。特にこの展覧会のいちばん期待していた作品は、蕭白の「群仙図屏風」である。過去、何回も見る機会を逸して、やっと今回初対面となった。右隻の赤と青の衣をまとう濃密な二人の仙人の姿は、強烈である。特に濃彩の朱は、まるで血が飛び散ったようだ。眺めているだけで、ヒクヒクしてしまう。左隻の女性像ははっきりいって、狂人だ。視点が定まってなくアブナイ。「常軌を逸した妖しい画面が展開する」というキャプションの通りである。この「群仙図屏風」に十分、痙攣して大満足した。対する若冲も今回ばかりは、蕭白の危なさには勝てなかったと思う。いちばんゴージャスだったのは、永徳の「檜図屏風」と等伯の「松林図屏風」が並んでいたコーナー。この2枚の国宝は、それぞれ甲乙つけがたい。絢爛豪華な永徳と、心象風景にこだわった等伯。ふたりの目指す方向性の違いがよく分かった。応挙と蘆雪は、奈良県立美術館まで2回も見に行ったので、さほど対決意識はない。今回、無量寺の虎とまた出会うことができて嬉しい。あのでかい頭は、何度見ても可愛くてたまらない。雪舟の「慧可断臂図」は、恐い絵だ。自らの左手を切り取ってまで~と思うのだが、それをさりげなく描いている雪舟もスゴイ。長次郎の「大黒」は残念ながら、すでに展示が終わっていた。「俊寛」のさりげない窪みが印象に残る。宗達の「蔦の細道図屏風」。なるほど、左隻と右隻を入れ替えてもピタリと当てはまる。江戸の初期にこのアバンギャルド。琳派っていいなぁ。あっという間に閉館時間だ。常設展に行くヒマもなかったが、駆け足で真如苑の大日如来像をさっと眺めて、東博を後にした。

2008年07月15日

コメント(20)

-

青春のロシア・アヴァンギャルド展 Bunkamuraザ・ミュージアム

いい展覧会だった。「フランス~」に比べると「ロシア~」はずっとマイナーで、パスしてもいいかと思っていたくらいだったのだが、見て大正解。見なきゃ大損だったろう。なぜ「青春の」というタイトルがついているのかは、ロシアの美術史に詳しくないので分からないのだが、ロシア革命前後のエネルギッシュなアートシーンを指しているのかもしれない。とにかく、この展覧会の作品すべて、非常に色彩が豊かなのだ。鮮やかな色彩に心が弾むと同時にどこか懐かしい雰囲気の絵が並ぶ。そのノスタルジーが「青春」なのかとふと思う。名前を知っている画家はシャガールやピロスマニくらいなのだが、このふたりの作品はいちだんと素晴らしい。特にピロスマニの絵を観ることができたのがいちばんの収穫。ピロスマニは、「百万本のバラ」のロマンチックな唄のモデルになったグルジアの国民的画家。学生時代、岩波ホールに通っていたころ、この映画を見た記憶がある。(余談ながら、ネットで検索したら、この映画、つい最近、BSで放送されていたことを知った~見逃して残念。ただ惑星ソラリスが来週放送される!)ルソー同様、素朴派の画家。暗い背景に白い顔の男女。そして、優しい動物たち。10枚ものピロスマニの絵を観ることができて嬉しい。ピロスマニの名前が冠されたワインまで売っていた。甘口だということで買わなかったが。シャガールの絵は3枚しかないが、キュビズムタッチで描かれた「家族」は、夫婦が一体化した幻想的な作品。このころのシャガールのキュビズム作品は面白い。もうひとり、マレーヴィチを知ったのも大収穫。ネオ・プリミティブ→立体未来派→スプレマティズムと画風を変えていったロシアの画家。(ちなみに作品リストには、それぞれの語句の説明や、年表も記載されていて、丁寧で分かりやすい。)難しい絵画理論は横に置いても、「農婦、1913年のモティーフ」などの絵を見ていると、抽象的でもあるが、どこか懐かしさで胸がいっぱいになる。この画家、一世を風靡しながら、海外に出ず、ロシアに残ったために、スターリンの大粛清後、最後は測量技師として具象画を描きながら、ひっそりと死んでいったそうだ。しかしながら、最後に展示されていた「芸術家の妻の肖像」は美しい。そのほか、ドミートリエフの「サーカス」の絵にはハッとなった。踊り子と馬に乗る曲芸師?諸星大二郎の絵にそっくりではないか。「アエリータ」という1,924年製作のSF映画のワンシーンも上映されていたが、これも面白い。当時の大都会の映像が近未来都市として描かれている。作品数はさほど多くないが、大満足の展覧会。日曜午後のせいか、お客さんもそこそこの入りだった。

2008年07月06日

コメント(12)

-

春信殺人事件 高橋克彦

春信殺人事件殺人事件と銘打っているわりには、殺人事件はこの物語の柱とはならずに、もっぱら春信の浮世絵を巡るミステリとなっている小説。7億円で売買された鈴木春信の肉筆浮世絵は果たして本物か?贋作か?それとも司馬好漢が春信の名を語って描いたものか?など、浮世絵好きには興味津々の展開である。 鈴木春信に関するうんちくはさすが高橋克彦。暦の大小の月を描くことによって、大ヒットした浮世絵。また、太陰暦での暦の話は興味深かった。3月が終わった後、また30日間の閏月の3月があった年もあったというのもおもしろい話だ。さらに異常な高値をつける美術界の市場の裏側の様子が語られる。つい最近もモネの睡蓮の絵が数十億円で落札されたというニュースがあったばかり。浮世絵の駄作を巡るサギまがいの販売方法など、業界の裏側も垣間見える。主人公は、絵の探し屋のプロ。こんな商売もあるのだ。北森鴻の小説の旗師・宇佐見陶子を思い出す。ラストのどんでん返しもまずまずの出来で、楽しめた一冊だった。

2008年07月01日

コメント(2)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 堺にて

- (2025-11-25 21:31:27)

-

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- 11/26水沢・名古屋・園田の1点勝負…

- (2025-11-25 22:43:54)

-

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月19日のお出かけ 小ネタ

- (2025-11-25 23:40:05)

-