2008年12月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

今年の展覧会ベスト10

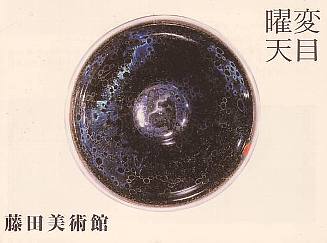

今年の選考基準はogawamaさん同様、「自分が盛り上がった順」。メジャーな作品であるが、長らく追っかけていて、やっと見ることができたというような観点で選んだものもあるので、今年のアートシーンの総括にはならないかと思う。あくまでも個人内的評価です。1 秋野不矩展特に期待せずにたまたま訪れた美術館で偶然素晴らしい作品に出会い、衝撃を感じるという体験が誰しもあると思うが、この展覧会がまさにそうだった。日が経つにつれ、絵の印象よりも、絵と出合った感動の方が、大きくなっていく。これだから美術館めぐりは止められない。2 高山辰雄遺作展画家のストイックな姿勢が感じられ、印象深かった。祈りに通じる絵だと思った。3 岡鹿之助展高山辰雄と似たようなイメージではあるが、三色スミレの艶かしさには参ってしまった。4 対決 巨匠たちの日本美術 東博は大琳派展も、薬師寺展も捨てがたかったが、やはりここで、蕭白の「群仙図屏風」にやっと出会うことができたのが大きい。あおひーさんがおっしゃるとおり、分かりやすい切り口がよかった。5 河鍋暁斎展今年の初めは、成田→京都と暁斎を追いかけた。ただ思ったほどブレークはしなかったようだ。幽霊の絵にはぞっとした。6 舟越桂 夏の邸宅遊行さんに、庭園美術館はイベント的に楽しめるとのコメントを頂いたが、まさに人形たちの夏の邸宅だった。先日、つい表紙につられて天童荒太の「悼む人」を買ってしまった。7 ジョン・エヴァレット・ミレイ展何と言っても、昔、見逃した「オフェーリア」を見ることのできたという感激が大きい。8 ボストン美術館浮世絵名品展ogawamaさんが「国政に惚れた~」とおっしゃられていたが、そのとおり。幻の絵師というニックネームにも惹かれる。今年も中右コレクションやベルギーロイヤルコレクションなど質の高い浮世絵を見ることができて幸せ。9 マティスとボナール―地中海の光の中へ―今年の一枚は、ボナールの「海辺のテラス」に決定。永遠の時間の中に溶けてしまいそう。私は川村で見たがlysanderさんのように葉山でも出会ってみたかった。10 コロー 光と追憶の変奏曲 あちこちでよく見かけるコローの絵をはじめて、まとまって、見ることができた。西洋美術館ではハンマースホイも良かった。番外 茶碗の美渡来した陶磁器今年は、日本に三点しかない国宝の曜変天目の茶碗のうち、ふたつを見ることができた。それぞれの妖しいブルーの魅力に惹きつけられた。抗して振り返ると、その時々の思い出が頭を駆け巡る。今年も楽しい一年でした。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

2008年12月30日

コメント(40)

-

素朴美の系譜 松涛美術館

この展覧会、地味ながら隠れた大ヒットである。素朴美とは、写実ではなく、庶民的な味わいのある素朴な絵画とのこと。要するにヘタウマな絵のことだろう。昨年、森美術館の「日本美術が笑う」展や出光美術館の「仙がい」展で、この手の絵の持つ楽しさにすっかり、はまってしまった。今回の展覧会では、仏画から大津絵、そして、江戸時代から昭和初めまでの禅画、水墨画、洋画などを楽しめる。まず初めに、色鮮やかな六道絵が目を惹く。ところが良く見ると亡者の姿など、ほとんどマンガである。白隠や仙がい和尚の禅画はずいぶんと馴染みになった。南天棒の雲水托鉢図も「日本美術が笑う」ではじめて知り、それ以来のお気に入りだ。近代の画家では、小川芋銭、小杉放庵などの日本画。先ほど横浜美術館でみたばかりの森田恒友の日本画もある。セザンヌに影響を受けた洋画家だったはずが、最終的には日本画家になったのだと知る。萬鉄五郎の洋画「宙腰の人」には笑える。中川一政の絵は苦手だったのだが、素朴の系譜に位置づけられると考えると、理解できる。横井弘三の絵をこれだけまとめて見たのははじめだ。童画も楽しいが、例えば油絵の「子供」の泥臭さも不思議な魅力だ。日本のルソーと呼ばれている。夏目漱石の南画があった。漱石の絵を見たのははじめてである。「山上有山図」の青い山が美しい。「こんな夢を見た。」という漱石の声が聞こえてきそうである。1月4日からの後期も大幅な展示替えがあるので、出かけるつもり。

2008年12月29日

コメント(4)

-

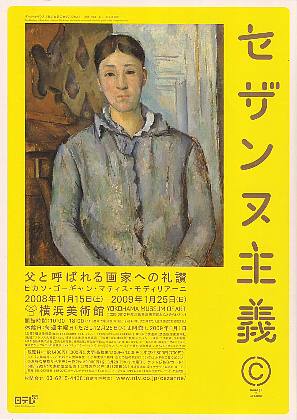

セザンヌ主義 横浜美術館

皆様の情報から、これはセザンヌの作品を集めた展覧会ではなく、セザンヌに影響を受けた画家の展覧会であるということが分かっていたので、過大な期待は持たずに出かけたのが正解であった。セザンヌについては、確かに一介の美術鑑賞マニアにとっては、比較的地味な存在であり、他の画家に比べると印象が薄い。ところが、絵を志す人や、画家の立場からすると、とても偉大な存在だということがよく分かった企画であった。展覧会の構成も人物画、風景画、静物画とオーソドックスなものとなっており、セザンヌが目指したものについての解説など、素人にも分かりやすい展示になっていた。集められた絵の水準が低いという指摘もあるが、特に、日本の画家たちの作品が多く、竹橋好きの自分にとっては、満足の行く展覧会であった。人物画のコーナーでは、モディリアーニのあの卵型で傾いだ顔は、「青い衣装のセザンヌ夫人」などセザンヌの作品の影響であることを知った。とにかく、近代の画家たちは、多かれ少なかれ、皆、セザンヌの影響を受けているのだ。ピカソのキュビズムだけだと思っていたのは大間違いだった。日本人の作品には、愛知県立美術館の小出楢重の「N夫人像」があった。この深みのある絵の前にしばし足が止まった。佐伯祐三の「パレットを持つ自画像」も、確かにこの文脈で見ればセザンヌそっくりだと気がついた。京都国立近代美術館の安井曾太郎の「婦人像」。有名なこの絵をはじめて観ることができた。セザンヌとの関係はよく分からなかったが、この絵は実際に近くで見ると実にアンバランスなことに気づいた。色の線が踊っているという感じだ。セザンヌの風景画といえば、「サント=ヴィクトワール山」だが、せめてブリジストンの絵でも持ってきてもらえればよかったのにと思う。それはともかく、印象派の絵に、何とか堅固さを持たせるために工夫したセザンヌ。それによって、印象派のようなうっとりするような色彩は見られないものの、秩序があり、リズム感のある木々の緑は魅惑的である。「森」など、そんなセザンヌの絵を楽しむ。日本人画家では、版画家の長谷川潔の油絵「村の入り口」や、北川民次の「海への道」などが興味深かった。セザンヌといえば、もうひとつ頭に浮かぶのは、果物や食器を描いた静物画。色彩豊富に、ひとつひとつはしっかり描かれているのだが、どこかアンバランスな空間というイメージ。中村彝の絵が4枚並んでいたのは嬉しかった。特に「花」や「朝顔」の大胆な筆致の大まかな絵にはびっくり。これはもうピカソの絵ではないかとも思う。三重県立美術館の「髑髏のある静物」は良かった。骸骨が机にもたれかかっているようだ。この展覧会でアンドレ・ロートという画家を知った。セザンヌ同様、「水浴」という作品があった。キュビズムの作品である。女性の曲線と木々の直線が、リズム感たっぷりに描かれており、全体的にミステリアスな雰囲気の作品になっている。この絵が、今日のいちばんのお気に入りだ。

2008年12月28日

コメント(4)

-

狐闇 北森鴻

「狐罠」に続く、旗師とよばれる骨董業者の冬狐堂こと宇佐美陶子が主人公の二作目。「狐罠」は、贋作作りがテーマとなっていて、興味深かったのだが、本作では贋作作りではなく、三角縁神獣鏡をめぐる伝奇小説的なミステリとなっている。別シリーズの異端の民俗学者蓮丈那智も登場し、物語が膨らんでいく。途中、村山槐多に話題が触れるのだが、さほど話は膨らまず、刺身のつま程度の扱い。こちらは、「深淵のガランス」の方に詳しい。 スリリングな展開で、ミステリとしては、読み応えがあった。

2008年12月27日

コメント(2)

-

蜷川実花展 東京オペラシティアートギャラリー

サブタイトルの「地上の花、天井の色」というコピーがとてもおしゃれに感じていたので、出かけてみる。チケット販売でかなりの人が並んでいたのにはびっくり。あらためて、この写真家の人気を実感する。特に若いカップルが多いので驚いた。蜷川実花という写真家は、蜷川幸雄の娘であり、「さくらん」の映画監督であることしか、認識がなかった。なるほど本人の写真を見ると父親そっくりである。スパルタ教育を受けたのだろうか。甘やかされて育ったのだろうかとつい余計なことを考えてしまう。さて、最初は、「花」のコーナー。「溶けていく輪郭、どんどん曖昧になっていく境界線。私が花なのか、花が私なのか。」というタイトルが付けられている。部屋に入ったとたん、蜷川の強烈な色彩に度肝を抜かれる。色の洪水。原色の氾濫。花々の写真。写真自体は奇をてらった感覚もなく、普通なのだけれども、四方の壁におかれた写真が増殖し、自分の身体の中であふれるような気持になる。そして、この感覚は金魚などを映した他の部屋でも同じである。一枚一枚の写真にそれほどの魅力は感じられないが、まとまった色の力で、なんとなく見てしまうのだ。タレントの無数のポートレイト。あまりテレビを見ないため、たまに見知った顔が出てくるだけ。よく、雑誌に出てくるような感じで、取り立てて真剣に見るような写真でもないと思う。このあたりの感覚はどうも私には理解できない。今度、「さくらん」のDVDを借りてきて、この写真家を追体験してみようと思う。ひょっとすると印象が変わるかもしれない。

2008年12月25日

コメント(6)

-

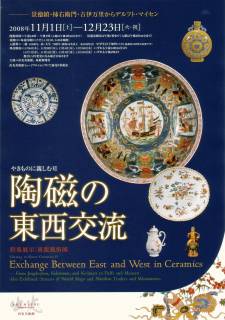

陶磁の東西交流 出光美術館

先週、松岡美術館での古伊万里展を見て、マイセンやデルフトなどで作られたコピー商品を眺めて、楽しんだばかりだったのだが、こちらの展覧会は、松岡美術館の展覧会より大がかりなものであった。23日の祝日。展覧会最終日の午後であったため、かなりの人出であった。場所柄、日の丸の旗を持っている方もちらほらいらした。最近、景徳鎮と日本の有田との関係など、ようやく理解することができ、だんだんこのあたりのやきものにも興味が沸きだしたところだ。古九谷、柿右衛門、鍋島、古伊万里と続く流れが何となく分かるようになってきたところなので、この展覧会は大変参考になった。陶磁器の東西交流がいかに活発であったかということを改めて気づかされた。ヨーロッパの国々で東洋の陶磁器が大ブームを呼んだのだ。金襴手の皿が部屋中にはめ込まれたヨーロッパの宮殿の写真など見るとその様子がよく分かる。後の浮世絵にもつながってくる。この大元は中国景徳鎮であるのだが、明の滅亡により、それをコピーしヨーロッパに輸出した日本、やがてヨーロッパの各国の窯でもコピーが作られる。それらの比較展示が面白い。同じ図柄の皿が国別に何種類も並べられているので、最初はどれがオリジナルかと考えながら、眺めていた。やはりコピーはおかしなところがあるなぁと思って見ていたのだが、そのうちにどれがコピーされたものかまったく分からなくなってきてしまった。今まで、伊万里のやきものは、何か俗っぽい感じがして好きになれなかったのだが、これを改め、暫く追いかけてみようと思った。

2008年12月23日

コメント(2)

-

日本の国宝、最初はこんな色だった 小林泰三

光文社新書。色あせた文化財をデジタル処理により、当時の色を再現させていく中で、発見した数々の事実について、語られたもの。東大寺大仏殿、地獄草紙、平治物語絵巻、檜図屏風、花下遊楽図屏風の5点について語られる。まず東大寺大仏殿の復元。今は無い四天王像は唐招提寺の四天王像などを参考にし、その彩色は新薬師寺の伐折羅大将の復元像を参考にしている。出来上がった復元像の写真は実際に本を見てのお楽しみ。思わず笑ってしまう。狩野永徳の檜図屏風。今もかなり色彩が残っているので、見応えがあるのだが、不自然なつながりをふすまの形に直して再現すると、実に生き生きした檜の絵が蘇るのだ。デジタル処理というのは、色彩も造形もいかようにも想像でき、例えば、屏風なども自由に配置したりすることができるのが楽しい。ただこの本の最大の欠点は、新書版の大きさで、再現された写真が小さく、よく分からないところである。ホームページでの公開を望む。

2008年12月21日

コメント(6)

-

1930年代・東京 東京都庭園美術館

アール・デコの館(朝香宮邸)が生まれた時代というサブタイトル。1930年というと昭和5年。この朝香宮邸が完成したのが、昭和8年。先日出かけた国会議事堂は、昭和11年の完成。どこか同じ時代の雰囲気がある。この時代は1923年の関東大震災の痛手から東京が立ち直った時代で、活気に溢れた華やかさがある。展覧会は長谷川利行の「地下鉄ストア」から、はじまる。昭和2年(1927)の地下鉄完成。地下鉄ストアは上野駅前に昭和5年にできている。長谷川利行の絵は、ビル壁面の大きな時計が、日差しを浴びて、明るく描かれており、新しい時代の喜びを感じさせられる。彼の描いた新宿駅の雑踏とは異なり、明るい雰囲気の絵である。鈴木信太郎という画家は、はじめて知った。ちらしにある「東京の空(数寄屋橋付近)」のアドバルーンが上がる不思議な光景もよかったが、隣にあった「靴屋」の絵が気にいった。オレンジのカーテンに黄色い壁。その前に多くの婦人靴が段を作って並べられている。今もよく見かける光景。菊池隆志の「室内」。この日本画家もはじめて知る。ゆったりとした雰囲気の女性。足元の金魚が涼しげ。開放感いっぱいである。この屋敷にふさわしい気品を感じる。もっとも庶民はこんな暮らしはしていなかっただろうが。庶民に受けたのは、例えば「東京パック」という雑誌の表紙の絵。都会の妖しげな雰囲気を漂わせたものから、家庭内での知恵といったものを紹介したものまで、多種多様。おもしろい。時代は2・26事件、日中戦争と暗い時代に入っていくのだが、当時の写真を見ると、まだ「戦争で儲けるには」というノウハウの本が売られたりしていて、人々はそんなに深刻ではなかったらしい。もう少し当時の絵を眺めていたかったのだが、後半は朝香宮とこの邸宅にかかわる展示が中心になる。朝香宮がパリ留学中に自動車事故で重傷を負ったことから、この邸宅ができるきっかけになったこと。朝香宮妃は、この邸宅ができてまもなく亡くなっていることなどを知る。全体的に絵画作品が少なく、物足りない点もあったが、ぐるっとパスで無料入館だったので、まぁ良しとする。

2008年12月15日

コメント(4)

-

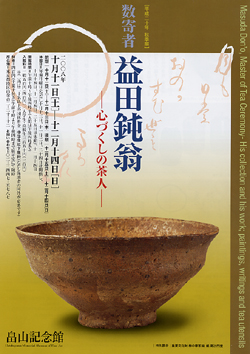

益田鈍翁 心づくしの茶人 畠山記念館

お茶をかじっているのにも関わらず、森川如春庵やら鈍翁・即翁やらを、つい最近知ったばかり。天下の名物を金にあかせて買いまくった人という印象があるのだが、やはり、皆、それなりの大人物であったらしい。まずは、朝鮮伝来の名碗、柿の蔕(へた)茶碗をじっくりと眺める。「毘沙門堂」といういかつい銘がついている。焼き締めのこういうゴツゴツ感がたまらない。茶筅の振り応えがあり、美味しいお茶が点てられそうだ。鈍翁と即翁のエピソードには、あまり感心が沸かず。所詮金持ちの・・・と貧乏人根性の反発心が沸く。以前、京博で「福富草紙」を見たことがあるが、それを元に鳥獣戯画風に動物を主人公にして、鈍翁の放屁にまつわるエピソードを描いた「ふき富草紙」には笑ってしまう。サントリー美術館で見た「放屁合戦絵巻」とか、この手の話は大好きだ。けふこそとおもひをこめし甲斐もなくただ一発で これもお茶番しかし、屁なりとあだなるものとおもふなよブツトいふ字は佛なりけり畠山記念館の中庭。紅葉が雨に濡れ、味わい深かった。

2008年12月15日

コメント(4)

-

円山応挙展 松岡美術館

松岡美術館のメインの展覧会は、古伊万里展。併設展示として、円山応挙展と京都の日本画展が開かれている。古伊万里展の方は、古九谷、柿右衛門、鍋島、古伊万里の皿や壷が並んでいる。私の好みは、どちらかというと赤絵のものよりも、古九谷の黄色い紋様がびっしりと描かれた皿なのである。さて、隣の部屋の日本画のコーナーの円山応挙は7点だけの出品だが、力作揃い。これらの作品だけでも見る価値は十分にある。「鷹猿図」の屏風。右隻には1メートルくらいある鷹が一羽、描かれている。かなりの力作。「老松日ノ出図」は三幅対の掛軸。松の若葉と鶴のヒナ。新しい命を旭日が祝福。老松の幹のぼかしがうまい。「山水図」の屏風。左隻の凍えそうな雪山の表現が好きだ。白はまったく使っておらず、地の色で木々に積もる雪や、川を表している。「鶏・狗子図」はおなじみの応挙のかわいい子犬たち。「猿鶴ノ図」の双幅の掛軸がすばらしい。今回のいちばんのお気に入りとなった。鶴の頭が赤いところを見ると丹頂鶴だろう。雪の白と鶴の頭の赤が強烈な対比になっている。そして隣のサルのつかむ若葉の緑。白・赤そして緑の配色も心地良い。この応挙のミニ展示を見るだけでも、この美術館に来た甲斐が充分あった。12/23まで。お勧め。京都の日本画展では、堂本印象の「西山茅屋」がそれこそ印象に残った。南画風の墨絵にまるで水彩のようにパステルカラーで彩色されている。もう一枚、青木大乗の「松魚」。はじめて名前を聞く画家。赤絵の皿に乗ったカツオが妙にリアルだった。

2008年12月14日

コメント(2)

-

40年ぶりの国会見学

ほぼ40年振りに国会を見学した。国会周辺は社会科見学の小中学生、修学旅行の高校生で取り囲まれているようであった。衆議院の裏庭も地下の参観者ホール内も学生で溢れかえっている。案内の地元選出議員秘書の方によると、今日はいつに無く大混雑とのこと。途中で日程が合わずに、国会見学を断念して帰る団体もあった。聞けば、江戸東京博物館で昼食を予約してあるとのこと。せっかく1時間も並んだのに、かわいそうに。こちらも、1時間以上待って、やっと見学を始めることができた。自分たちの後ろにも多くの団体が並んでいたが、午後から本会議が始まるため、見学を断られるところもあるだろうとのことだった。さて、衆議院本会議場。まさに劇場を上から見下ろしているような感じ。重厚感に溢れる。昭和11年完成ということで、庭園美術館の朝香宮邸とだいたい同じ頃の建物。もうひとつの見どころは、天皇の御休所。ヨーロッパの宮殿と同じような部屋がある。建物全体の建設費の1割を使っているとのこと。絢爛豪華という言葉がぴったり。もちろんこの椅子には天皇しか座ることができない。中央広場で、伊藤博文、板垣退助、大隈重信の三人の銅像の話を聞いたとき、そういえばはるか昔、同じような話を聞きながら、銅像を眺めた思い出がふと蘇る。うしろの小学生の団体の列に突然、そこの地元選出の国会議員が現れて、名刺を配りはじめた。小学生たちが○○だぁと名前を呼び捨てにしながら、嬉々として受け取っていたのに、笑ってしまった。

2008年12月12日

コメント(4)

-

帝室技芸員と1900年パリ万国博覧会 三の丸尚蔵館

出かけよう出かけようと思っていたこの展覧会。我が家からのロケーションは便利なところなのだが、かえってなかなか出かけないものなのだ。ましてや以前の若冲のように強烈な誘引が無ければなおさらだ。この日はたまたま、パレスホテル横の噴水公園レストランで、友人の結婚式があったので、いいチャンスとばかりに赴いた。和田倉噴水公園レストランの方は、噴水を背景に、開放感いっぱいで、なかなか快適なところだった。丹下健三設計だとのこと。さて、三の丸尚蔵館。橋本雅邦の「龍虎図」。威風堂々とはっきりと描かれた虎に対して、龍のほうは雲の彼方にうっすらと。逆巻く白波が第三の生き物のようだ。海野勝みんの彫金「太平楽置物」「蘭陵王置物」。小さいながらも、重厚感に溢れる作品。この間、清水三年坂美術館で特集展示されていた工芸家である。反対側の展示ケースを眺めると、金色に輝く花鳥図が見えた。漆喰か何かで作ってあるのかと思い、近づいて見ると何と刺繍の屏風であった。高島屋のオーナーだった飯田新七が作った「四季草花図刺繍屏風」である。このゴージャス感は、たまらない。絵よりも立体的で重厚である。高島屋が呉服問屋から始まったということもはじめて知った。明治の工芸家にも、がぜん、興味が沸いてきた。

2008年12月08日

コメント(4)

-

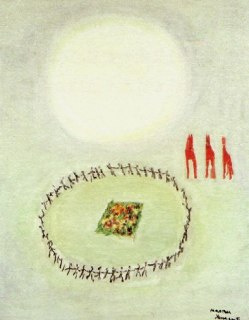

山口薫展 世田谷美術館

山口薫。私は2年前に京都の何必館の山口薫作品室で知ったのがはじめて。5年前の東京ステーションギャラリーの展覧会は見ていない。当時は知らない画家の展覧会は見ないことにしていたからだ。何必館では、絶筆の「おぼろ月に輪舞する子供達」に惹かれたのだが、今回の展覧会にも廻ってきていた。自らの胃がんを医師の不注意から知ってしまい、遺書のつもりで描いたのだろうか。「牛と少女」や「馬と鎧と矢」など、詩情溢れる優しい絵も好きだ。「美しいものにふれると僕は悲しくなるそれはなぜだろう人間の美への祈りがあるからだろうか」画家の言葉である。回顧展であるので、初期から晩年までの画風の変遷がよく分かる。昭和のはじめ、20代のころ、渡欧して描いた絵がいい。鮮やかな色彩と大胆なタッチ。この頃の作品には、ヴラマンクの影響を感じる。特に「ベニス風景」が気に入る。ベニスの建物の壁が明るいハーモニーを奏でているよう。帰国後は、写実の世界から離れ、独自の幻想的な絵を描くようになる。この頃の作品も好きだ。深みのある赤がトレードマークとのこと。「花の像」は椿の精を描いたのだろうか。異国情緒たっぷりな女性の顔は、写真を貼りつけているのだ。その後、写実から離れて、抽象画を描くようになる。大きな色面で構成された絵が続くが、この辺りの作品は、わたしとしては、パスしたいところだ。最晩年は、淡い色調の抽象画が多くなってくる。ようやく、落ち着きが感じられるようになる。その中でも冒頭にも書いたように具象的な作品もある。馬とか牛とか何ともユーモラスだ。

2008年12月07日

コメント(6)

-

琳派から日本画へ 山種美術館

大琳派展の感激を引き続き味わえる展覧会である。抱一や其一ら琳派の画家の作品と近代の日本画家たちとのコラボ。入ってすぐに、加山又造の「裸婦習作」がある。「なに、琳派に裸婦?」と思うのだが、背景の模様は装飾的であり、まさに琳派。そういえば、近代美術館のRIMPA展では、クリムトがあったような記憶がある。壁の解説書きで、琳派の定義を再確認。1豪華絢爛で装飾的。2斬新勝つ大胆なデザイン。3大らかな水墨画。だから、現代の日本画家たちも琳派の手法をかなり意識しながら、描いている。奥村土牛、来年の干支のシャレか?なんて考えながら、犢(こうし)を眺める。たらしこみで描かれた牛。大琳派展で見た宗達の牛図と同じ。最後の部屋の屏風は圧巻。伝俵屋宗達の「槙楓図」は大琳派展で見たばかり。隣には、御舟の重要文化財「名樹散椿」がある。何度も見ているのだが、いつ見ても、心打たれる。とにかく金の重厚感がすごい。まさに「金属」という感じ。撒きつぶしという技法だそうだ。リアルな椿の花や葉っぱとシュールな木の枝の対比も面白い。構図も密の部分と疎の部分のバランスがいい。反対側に目を向けると、こちらも金がまばゆい下村観山の「老松白藤」の屏風。老松といいながら、松の葉っぱは勢いがある若々しい緑。白い藤の花の方が、かえってしっとりと落ち着いている。菱田春草の「月四題」の春夏秋冬の4つの掛け軸には参ってしまった。おぼろな満月とそれぞれの季節に合わせた、桜、柳、ぶどう、梅が描かれた水墨画。決して、派手でもなく、装飾的でもないが、心に染み入る。大琳派展で見た抱一の「月夜楓図」を思い起こす。「もののあはれ」という言葉がぴったりだ。

2008年12月06日

コメント(10)

-

京都 錦秋

2008年12月05日

コメント(6)

-

渡来した陶磁器 藤田美術館

清水寺から高台寺、円山公園、八坂神社を廻って、紅葉を楽しむ。ここから、知恩院、青蓮院に行こうか、何必館、細見美術館へと廻ろうかと悩み、遅い昼食。大阪の藤田美術館で、国宝曜変天目の茶碗が出展されていることを思い出し、結局、京都を後にして、京阪で大阪へ出かけることにした。四条の駅も祇園四条ときれいな名前に変っていた。京阪って、あまり乗ったことがなかったのだが、うとうとするうちに、あっという間に京橋まで着いて、びっくり。京都、大阪間のルートって、いろいろあるのだと新たに発見。さて、京橋からJRで一駅の大阪城北詰という駅のすぐそばに藤田美術館はあった。「太閤園・藤田美術館」という看板があったので、目の前の立派な建物がてっきり、美術館かと思ったら、とんでもなかった。こちらは太閤園という結婚式場であり、手前の塀の裏の古びた土蔵がこの美術館であった。受付で入館料を払うと、端がめちゃくちゃにもがれたチケットを手渡された。「何だ、これは」と思ったのだが、大阪の人はあまりそういうことには、こだわらないのかと思いながら、土蔵の2階へ上がる。お客はほかに一人だけ。中央にお目当ての国宝曜変天目茶碗があった。日本に3つある国宝のうちのひとつだ。今年春に静嘉堂の曜変天目をはじめて見てから、あとの二つの国宝を見るのを楽しみにしていたのだった。茶碗の内側。漆黒の闇の中に、天の川のようにブルーの帯が鈍く光っている。オーロラのカーテンのようでもある。静嘉堂のものに比べると、斑紋がはっきりしていないので、地味な印象を受ける。照明が暗いので、輝きも鈍く感じる。全体的に見ると、静嘉堂の茶碗の持つ派手さに比べ、ずいぶんと落ち着いた感じである。それでも、静嘉堂同様、じっと眺めていても、まったく飽きることがない。茶碗に吸収されて、自分の存在がなくなってしまうようだ。そのほか、重文の白縁湯滴天目鉢のちょっと不気味な白い口縁や、大名物の国司茄子茶入れの愛らしさなど、印象に残る陶磁器もあった。ひととおり廻った後、閉館時間までじっくりと曜変天目を眺め、大満足で美術館を後にした。(12/14まで)

2008年12月04日

コメント(6)

-

清水三年坂美術館

清水寺から高台寺へ向かい、三年坂を下ると右手に清水三年坂美術館がある。ちょうど先週、美の巨人たちで、並河靖之の「蝶図瓢形花瓶」が特集されたばかりなので覗いてみた。実は、夏に六本木の泉屋博古館分館で京七宝展を見たのだが、それぞれの作品の花鳥風月の精緻な模様に驚いただけであって、特に「並河靖之」という作家には注意を払っていなかった。今回、美の巨人を見て、改めてこの作家の人物像と作品の変遷、芸術か工芸かと悩み工房を閉じたという理由など、知ることができた。常設展では、並河靖之の作品は7点、展示されていた。多分、夏に見たものと同じだろう。「蝶図瓢形花瓶」は、その中の白眉。デザインを追及しているうちに自然とその形になってしまったらしい。背景の黒・・・漆黒というのがふさわしい・・・に浮かび上がる蝶々や藤の花。20センチ足らずの高さしかないのだが、その精緻さと色彩の美しさには目を見張る。ひとつひとつの作品をずっと見ていても飽く事がない。そのほか、京薩摩の焼き物や蒔絵などもあり、それぞれに楽しめた。京薩摩というのも、貫入が入り、もわっとした印象なのに、よく見ると非常に細かく2階には、昆虫の描かれたガレのガラス作品もあり、同じモチーフの日本作家の工芸品を並べていて、ジャポニズムの解説がされていた。

2008年12月03日

コメント(8)

-

秘仏十一面千手観音 清水寺

六波羅蜜寺から、「幽霊子育て飴」の店を覗いて飴を買う。六道珍皇寺で、格子の間から冥界への入り口の井戸を眺めた後、八坂の塔の真下の坂道を上がり、さらに三年坂を上って、清水寺へ。お目当ては、本尊の秘仏十一面千手観音像の特別拝観である。こちらも本来は、33年に一度しか開帳しない秘仏であるが、今年は特別に拝観することができる。ちなみに前回は8年前。今回を見逃すと、次は25年後となる。(ちなみに今年の前期のご開帳は11月30日で終わってしまったが、来年3月1日から5月いっぱいまで、再びご開帳される。)ちょうど紅葉の見頃でもあり、舞台の上は大混雑。本尊拝観のため、100円を支払って、内陣に入り、裏側からぐるっと廻る。裏側にお前立ちがあって、表側に来ると二十八部衆の半分が見えてくる。二十八部衆とは千手観音の眷属である。お馴染みの阿修羅もいる。残念ながら三十三間堂の二十八部衆のレプリカのようなもので、時代も新しいものであり、歴史的価値は低いようであるが、暗いお堂の中では、かなりの迫力である。そして中央には十一面千手観音像。表面の金箔はほとんど剥落している。二本の手を頭上に高々と掲げている。その掲げた手に化仏が置かれているのだが、これが清水式という独自の姿である。こちらも観音像から紐が伸びていて、それを触って、観音様とご縁を結ぶことができるようになっていた。下の写真はお前立ちの十一面千手観音像。

2008年12月02日

コメント(2)

-

国宝十一面観音 六波羅蜜寺

西国三十三所結縁総御開帳の一環として、11月30日まで開帳されていた、六波羅蜜寺の本尊、十一面観音像を見仏してきた。本来は、12年に1度、辰年にご開帳されるもので、次回は5年後の予定であったのだが、今回はこのイベントで、特別にご開帳されている。夏に東博の特集陳列「六波羅蜜寺の仏像」展で、この十一面観音がご開帳されることを知り、楽しみにしていたのだ。駅名が変った京阪の清水五条駅から清水寺へ向かう大通りの人の流れを避け、裏道をゆったりと歩く。小学校横の路地を曲がると、極彩色の六波羅蜜寺が見えてくる。さっそく本堂に上がり、国宝十一面観音を拝む。5、6メートル先の厨子の扉が放たれていて、そのお姿が見える。身体や顔の金箔はかなり残っている。ふっくらと膨らんだお腹が優美にくねる。下ろした右手は膝下まで届く長さ。お顔は聖林寺の十一面観音に似ているような気もする。額の白ごうが、光を反射して、ルビーのように赤く輝いていたのが印象的であった。ところが、肝心の頭上面は、厨子の影になっていて観ることができないのが残念であった。右手からは、カラフルな色取りのヒモが延びていて、礼拝所まで伸びている。このヒモを触って拝み、観音様と縁を結ぶという趣向。六波羅蜜寺の十一面観音は、1,999年に国宝指定となった。これで、日本の国宝の十一面観音像をすべて拝観することが出来た。ちなみに、国宝の十一面観音とは、奈良・聖林寺、奈良・室生寺、奈良・法華寺、滋賀・向源寺、京都・観音寺 、大阪・道明寺、そして、六波羅蜜寺の7体である。次回のご開帳は、来年のゴールデンウィーク(4/26~5/6)に特別拝観。そのあとは2,012年。今回、双眼鏡を持っていくのをすっかり忘れてしまった。厨子とかなり距離があるので、双眼鏡が必要だった。まぁ、今回は国宝十一面観音像、完全制覇と観音様と結縁を結べたことで満足。この写真は、本尊ではありません。本尊ともかなり異なっています。↓(11/30)

2008年12月01日

コメント(2)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 多摩動物公園 オラウータンの赤ちゃ…

- (2025-11-26 00:00:05)

-

-

-

- フォトライフ

- 源氏物語〔34帖 若菜 56〕

- (2025-11-25 11:30:04)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-