2008年04月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

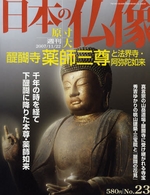

京都 醍醐寺

醍醐寺は3回目なのだが、霊宝館の開館時に訪れたのは、今回が初めてである。そこで、霊宝館に安置されている国宝薬師三尊像を念願かなって、拝観することができた。上野では、薬師寺の日光・月光菩薩像が大人気だが、こちらの薬師如来像、日光・月光菩薩像は木製である。それぞれの大きさも薬師寺に比べると、かなり小さい。何よりも平安時代前期の製作であり、坐像の薬師如来像は、頭が大きく感じられ、ちょっとずんぐりむっくりとした感じ。分厚い唇ではあるが、新薬師寺の派手な顔つきとは異なり、厳しくも落ち着いた顔ではある。脇侍の日光・月光菩薩像も、顔の表情はよく分らないが、腰をひねって腹を出す表現は薬師寺のそれらと同じ。ただ、薬師寺の観音像と違ってインパクトに欠ける感じがする。ちょうど霊宝館では、ふたりのお坊さんが読経を挙げている最中であり、深遠な感のする声明を聞くことができたのが、嬉しかった。五大明王像など多くの仏像は、ドイツでの醍醐寺展に出展中であるために、大きな霊宝館の中のショーケースも閑散としていたが、開催中の「やすらかな白描の世界と醍醐の春」展で、白描の仏たちの絵を見て、爽やかな気持ちになる。三法院の快慶作の弥勒菩薩坐像は、現代人に似たすっきりとした顔つき。蓮台も含め、像全体の金色もよく残っていて、弥勒堂の奥で輝く姿は美しい。狩野山楽の襖絵もよいが、やはり色の美しさは現代作家の作品にはかなわない。数年前に描かれた極彩色豊かな浜田泰介の桜や紅葉の襖絵にすっかり見とれてしまった。

2008年04月29日

コメント(6)

-

常設展 京都国立博物館

2階の絵画コーナーでは、江戸時代の狩野派の特集。まずは、奇想の絵師、狩野山雪の「雪汀水禽図屏風」がいちばん。あちこちの書籍に紹介されているのだが、ようやく、この絵に出会うことができた。この絵を目の前にすると、まさに夢の中の情景のよう。一筋一筋、高く盛り上がる銀色の波。垂直水平に描かれた岩。辻先生はこの岩を骸骨のようだとギョッとする江戸の絵画で述べていた。浜から金箔の空へジグザクに群れをなして飛ぶ千鳥など、実際では絶対にありえない山雪の創造する美の世界。椅子に座ってじっとこの世界に浸る。隣には、狩野探幽の「四季松図屏風」がある。春夏秋冬の4本の松が屏風に描かれている。秋は紅葉した蔦を這わせた松。冬は雪が積もった松。春の松と夏の松の区別がつかなかったが、木の若さの違いなのだろうか。これもため息モノ。久隅守景の四季耕作図屏風は、上記の作品とは打って変わって、人の生活感に溢れている。このコーナーだけ見ても、はるばる京都に来た甲斐があったと大満足。

2008年04月28日

コメント(0)

-

河鍋暁斎展 京都国立博物館

今年は何故か河鍋暁斎づいている。初詣の成田での展覧会。そこで今回の京都での展覧会を知る。先月は、美の巨人たちで紹介された暁斎の蛙のお墓を谷中まで探しに行った。暁斎は、昔、江戸博で見た覚えがあるのだが、数年前の東京ステーションギャラリーでの展覧会は鮮明な記憶がある。閻魔大王や妖怪引幕妖怪引き幕に圧倒された。地獄太夫の艶やかさと一休禅師のとぼけ顔のギャップが忘れられない。(今回も展示されている作品。)昨日の先日の新日曜美術館でも、あの檀ふみさんが、暁斎のことは知らなかったと言っていたし、私もずっと「ぎょうさい」だと思っていた。「きょうさい」と知ったのは、今年、成田に行った時である。狂斎を暁斎と改めたのである。先週のオフ会でPandaさんにチケットを頂き、京都への日帰り旅行を決めた。永徳や若冲の時は、気力が沸かなかったのだが、この職場も2年目となって、ずいぶん余裕が出てきたのを感じる。さて、東京発7時。京都に向かう新幹線の中で読み始めた北森鴻の「狐罠」。宇佐美陶子が尋ねたプロフェッサーDの研究室に掛かっていたのが、暁斎の絵だった。そんな偶然に、ワクワクしながら、京都に到着。9時20分。駅前広場は人の波。ちょうど東福寺へ行くバスが来て、一目散に京博へ向かった。京博に着くと、黄色い派手な暁斎展の看板。キャッチコピーは「泣きたくなるほど、おもしろい。」遊行さんも書かれているが、まさにこの言葉のとおりの展覧会であった。ほかのコピーは、「絵画の冒険者」「近代へ架ける橋」。美術史をちょっとかじるとこれらのコピーの意味が分ってくるが、小難しいことを考えずとも、十分に見応えがある。今回、楽しみにしていたのはアンダーグラウンドの類の絵。幽霊、地獄、極楽、九相図・・・。潜在的にこういう絵が好きなのだ。まだ小学校入学前にどこかのデパートの展覧会で地獄図を見た時、本当に地獄に落ちるのは恐いと思った。その時は今後、絶対に悪いことはしないと誓ったのだが・・・それ以来、地獄の絵には愛着を感じている。今回出展されていた地獄絵は、閻魔大王も鬼たちも、どこかのんびりとした風情のものが多い。巨大画面の地獄極楽図もギョロ目の閻魔大王は、恐ろしさよりユニークさを感じた。静嘉堂文庫にあるという「地獄極楽めぐり図」は、暁斎の知り合いの「たつ」という14歳の少女の供養のために描いた画帖。これが楽しみであった。三途の川で水子たちにおもちゃを配る「たつ」が描かれている。親はこの絵を見てたいそう喜んだことだろう。暁斎の心優しさにジンとくる作品である。話題になっている極楽の機関車が描かれている作品は後期出展のために観ることができなかったのが残念であった。福富太郎コレクションの幽霊図。これは恐い。顔の半分に光が当たり、双方の目の光る色が異なっている。そのほか、生首をくわえて飛ぶ幽霊とか、血の滴る生首を下げながら反対の手で髪の毛を引っ張り振りかえる幽霊なんて凄まじい怨念だ。もうひとつ、処刑場跡描絵羽織という凄惨な光景が描かれた羽織があった。図録を見ると表は、涼しげな生地の黒の格調高い羽織なのだが、会場に展示されている裏地には・・・当時は、こんな光景はけっこう間近にあったのだろう。幼い時に川に流れてきた生首を持ち帰って写生したという暁斎の真骨頂。聖と俗、美と醜、現実と空想、そんな相反するものを自由自在に画題に取り入れる暁斎の魅力に圧倒された。2時間半近く、休みも取らずにずっと見入っていたので、さすがに腰が痛かった。

2008年04月27日

コメント(6)

-

四大浮世絵師展 大丸ミュージアム東京

写楽、歌麿、北斎、広重の四人の浮世絵師の作品を紹介する展覧会。国際浮世絵学会常任理事の中右さんという方のコレクションらしい。すでに全国各地を巡回している。170点ばかりの作品が展示されているが、とにかく素晴らしい作品ばかりで、見応え十分。浮世絵ファンならずともお勧めの展覧会である。会場に入るとすぐに北斎の「凱風快晴」。見慣れた赤富士の隣には、富士の稜線が青で刷られ、本来の赤い部分が真っ白な富士山。「青富士」という珍しい変り摺りだそうだ。コレクターにとっては、さぞ貴重な作品なのだろうと思う。そして、まずは写楽のコーナー。第1期大首絵28図のうち11作品が展示されている。私は、大岸蔵人や田辺文蔵ののっぺりした顔が好きだ。逆に肴屋五郎兵衛の頑固親父ぶりは、江戸っ子らしくてよい。「大童山土俵入り」。大童山は、わずか7歳にして72キロの相撲取りだそうだ。これは、土俵入りをする大童山を左右で大横綱が見守っている三枚続きの作品である。これが見たかったので大満足。大童山の絵は他にも勝川春英や栄松斎長喜の作品も展示されているので比べてみるのも面白い。 そのあと、歌舞伎堂艶鏡、歌川国政、歌川豊国らの作品が「写楽のそっくりさん」のコーナーに出展されている。中でも、特に国政の「二世中村野塩の桜丸」の切れ長の目、後ろ髪の美しさにうっとりと魅入ってしまった。このコーナーも貴重な作品を見ることができて楽しい。歌麿のコーナー。現在、東博の常設展にも「金太郎と山姥」が数点出展されているようだが、こちらにも乳房にかじりつく金太郎や、栗の実をもつ山姥などの作品があった。山姥はざんばら髪であるが、不思議な魅力がある。美人画では、黒雲母摺りの「松葉楼装ひ 実を通す風情」がよい。これぞ歌麿スタンダードという感じだ。北斎のコーナーも見どころが多い。春朗を名乗っていた頃の美人画や、西洋画風の風景画なども興味深い。少し前までは、「これも北斎なのか?」と驚いたものだが、今では、ずいぶん理解できてきた。いつ見ても恐い「百物語」も5枚揃っていて嬉しい。広重のコーナー。この展覧会で私がもっとも気に入ったのはこの広重の作品の数々。広重は風景画というイメージが強く、武者絵や美人画には今まであまり馴染みがなかったので、今回、それらの作品の数々を多いに堪能することができた。特に三枚続きの大判錦絵「平清盛怪異を見る図」は凄まじい。画面の左半分は雪の庭を描いているのだが、木々や築山が源氏の怨霊のドクロや骸骨に化している。あたかも国芳や暁斎が描いたようなおどろおどろしい作品である。広重もこんな絵を描いていたのかと大いに驚いた。広重の美人画。「東都名所 両国夕すずみ」は3枚続き。三人の芸妓の着物と柳の小枝が夜風になびく。幕末の絵にありがちな濃厚・妖艶な表情ではないところがよい。 風景画では、雪月花三部作に惹かれた。特に鳴門の渦潮を花に見立てた「阿波鳴門之風景」は美しい。本当に渦潮が可憐な花に見える。「木曽路之山川」は、雪が深々とした降り積もる壮大な山々の光景。自然の雄大さに泣けてきそうだ。福助の吉祥絵や影絵遊びの絵などを見て、風景画家、広重の印象が大きく変わった。大丸ミュージアムのパスポートがあるので、もう一度出かけようと思う。

2008年04月26日

コメント(6)

-

「ガレとジャポニズム」展 サントリー美術館

先日のオフ会で前に座ったYUKIさんに、今の展覧会のお勧めは?と尋ねたら、これがよかったと紹介された。ガレの展覧会には何度も出かけ、作品もかなり見ているので、もういいかなと思っていたのだが、それほどお勧めならばと、出かけてみた。展覧会のタイトルどおり、19世紀末に欧米で流行ったジャポニズムの視点から、ガレの作品を取り上げた大変分かりやすい展覧会であった。展覧会は、次の4章構成となっている。1 コラージュされた日本美術 ―ジャポニズム全盛の時代2 身を潜めた日本美術 ―西洋的な表現との融合、触れて愛でる感覚3 浸透した日本のこころ ―自然への視線、もののあはれ4 ガレと蜻蛉まず日本の浮世絵や工芸品の模倣から始まり、やがて茶碗のように触感を大事にするようになり、小さな生き物に目を向け、自然こそすべての出発点だと悟っていったガレの変遷を辿ることができた。ガレの蜻蛉などの虫や、花々が溶けたようにガラスの中に組み込まれている壷や器など、何度も眺めていたのだが、なるほどジャポニズムをこのように消化して作られたものであったのかと理解ができた。そんな理屈はさておき、会場に入ってすぐに、北斎漫画の魚濫観世音の鯉を写したガラス壷と出会う。暗い会場内にスポットライトを当てられたこの壷を見ただけで、この展覧会に来てよかったと思った。青みがかった透明のガラスの中で鯉がゆらゆらと動いているようだった。ガレの月光色ガラスというのだが、この涼しげな透明感が心地よい。そこに描かれた動植物は北斎らが描いたままであるのだが、広重の浮世絵を模倣したゴッホの絵のような妙な感覚はなく、すんなりと眺めることができる。後年の少々グロテスクに感じる動植物を取り入れたものよりもずっとすっきりとしていて、私はこちらの方の作品にすっかりと魅せられてしまった。その後年の作品であるが、会場には、宮川香山の壷や器が展示されていて、ガレの作品との共通点があることがよく分かった。ガレは、ここでも日本の工芸品の影響を強く受け、立体的に動植物を組み込んだ器を作ったのである。会場で思いがけず、「美の巨人たち」で特集された宮川香山の「渡蟹水盤」を見ることができたのも大収穫であった。東博のものは何度か見たことがあったであるが、こちらは未見であり、いつか出会いたいと思っていたのであった。ガレの変遷も辿ることができ、宮川香山の作品にも出会うことができ、YUKIさん、ご紹介くださりありがとうございました。

2008年04月22日

コメント(8)

-

阿修羅像、東京へ

今朝の朝刊。興福寺の阿修羅像が、来年、上野の東博で公開されるという記事が目についた。今年の薬師寺展に続いて、来年は興福寺展の開催となる。昨年暮れ、ちょうど奈良でこの阿修羅像を眺めていた時、この像の運搬方法を話し合っている人々がいた。(こちら)ひょっとしたら東京にやってくるのではと思ったのだが、やはり予想通りであった。この阿修羅像も360度の角度から眺めることができるのだろうか。また楽しみがひとつ増えた。

2008年04月15日

コメント(10)

-

「写真」とは何か 20世紀の巨匠たち 大丸ミュージアム

写真家には、詳しくはない。ここに出展されている14名のうち、よく知っているのは、マン・レイ、ロバート・キャパ、アンディ・ウォーホルぐらい。それに、メイプルソープとヘルムート・ニュートンが続く。あとは、はじめて聞いたような写真家ばかり。子どもを写した写真に惹かれる。ポスターにもなっているユージン・スミスの「楽園への歩み」。サイパンとか沖縄戦の後に出てくるこの写真。だから一瞬、戦争の光景かと思ったのだが、1946ということなので、戦争とは関係ないものらしい。チルチル、ミチルの兄妹が青い鳥を探しに行くところのようだ。エドワード・ウエストンの「妖精は必ずいる」も思わず絵画か舞台セットかと思わせるような写真。草むらの中から飛び出る幼児。ウイン・バロックの「森の中の子供」も草に埋もれる子どもが、不思議な雰囲気。草の中から今、沸き出でてきたような感じ。「森の道を行く子供」は、巨大な木々のトンネルの中を歩く本当に小さな少女。あまりにもそのさが大きく、巨人の国の中にさ迷い出た子供のようだ。そのほか、キャパの「パブロ・ピカソとフランソワーズ・ジロー」は、興味深かった。巨人ピカソに傘を捧げさせて歩くフランソワーズ・ジロー。まさに幸せの絶頂、恋の絶頂期を写した決定的な写真。ピカソは若い恋人の自由奔放な振る舞いを楽しげに見つめている。しかし、この結末は・・・。それにしてもピカソは60過ぎの老人には、まったく見えないのだ。

2008年04月14日

コメント(9)

-

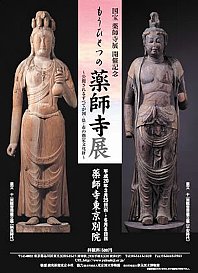

もうひとつの薬師寺展 薬師寺東京別院

この展覧会のポスターは、上野で眺めていたのだが、すっかり忘れていた。昨日、とらさんのブログを拝見して、おっとり刀で駆けつけた次第である。五反田の石畳の坂を登った先に薬師寺東京別院がある。一見、普通のマンションのような建物。入り口は赤い朱塗りの重厚な門で、奈良の薬師寺の金堂の朱色を思い出す。2階に上がると正面に木造の十一面観音が三体。中央の奈良時代の観音は、どこかで見た記憶があったのだが、東博の仏像展に出展されていたものだと思い出す。肩に垂れる髪の毛が印象に残っている。右の平安時代の観音は、損傷も無く、あの日光・月光のように上半身をくねらせている。支脚遊脚の動きがステキだ。講堂で、NHKの薬師寺展のビデオを見終わると、僧侶の読経と説話が始まる。このあたりの説明のやり方は、奈良の薬師寺とまったく同じ。鎌倉時代の弥勒菩薩の前で般若心経を唱える。薬師寺なのに弥勒菩薩が本尊なのかと尋ねたら、今は3階にご本尊の薬師如来像があるとのこと。帰りがけに覗いてみると、居間に木造の薬師如来坐像が置かれていた。平安時代の仏像とのこと。きれいな写経場もあり、時間があれば、ゆっくりと写経をするのもいいなと思った。国宝の薬師寺東塔の天井板に描かれた、宝相華。1300年前の緑と白の顔料がしっかりと残っているが、落剥が激しく、残念ながら花の形はなんとなくしか分からなかった。池田山の高級住宅街も散歩するのに楽しい。薬師寺別院の目の前のお宅もステンドグラスが嵌まった美しい洋風建築。正田邸跡地は「ねむの木の庭」となっていた。

2008年04月13日

コメント(6)

-

写楽・考―蓮丈那智フィールドファイル3 北森 鴻

写楽・考美貌の民俗学者、蓮杖那智が活躍する第3短編集。表題作の「写楽・考」は、四国の旧家に伝わる古文書に関わる殺人事件。最終的には何とフェルメールの作品が発見される。小説の世界の中だけのゴージャスな展開。ただ、なぜあの浮世絵師「写楽」がタイトルになっているのか、ずっと疑問に思いながら読んでいたのだが、最後の最後になるほどとわかって、思わずにんまり。

2008年04月12日

コメント(0)

-

モディリアーニ展 国立新美術館

ちょうど1年前にBunkamuraで「ジャンヌとモディリアーニ展」を見ており、とても楽しみにしていた展覧会であったのだが、私にとっては残念ながら少々期待外れだった。もちろん、モディの絵はステキだ。マリー・ローランサン(と言われる)の肖像画や、「珊瑚の首飾りの女」。有名なスーティンの肖像画などを見ることができて、満足感は感じることはできた。しかし、油絵61点は、少々物足りない感じであった。モディリアニ展と銘打ってあるのなら、日本の他の美術館にある作品も借りてきて欲しかった。例えば、名古屋市美術館にある「おさげ髪の少女」や大阪の国立国際美術館の「髪をほどいた横たわる裸婦」などが出展されていればよかった。さらに、残念だったのは、何と今、名古屋市美術館でも「モディリアニ展」が開かれていること。この二つの展覧会を一緒にすれば、もう大満足に違いなかった。美術館の興行のことはよく分からないのだが、滅多に開催されないモディリアーニ展。もう少し、ファンに配慮があってもよかったのではないかと思う次第である。そんな意味では、昨年見た「ジャンヌとモディリアーニ展」の方が、展示の意図もはっきりと分かって、ずっと優れた展覧会だったと思う。さて、今回、興味深かったのは、初期の油絵作品。キャンパスを買う資金が無く、裏表の両面に描いたり、塗りつぶして二重に描いたりした様子がよく分かる。また「嘆きの裸婦」という初期の絵は、これがモディリアーニかと思うくらいの直線的、鋭角的な線で描かれた裸婦像。一瞬、エゴン・シーレの絵にも思えた。この「トック帽をかぶったX婦人」は、ふくらみを感じる顔だちと赤々としたほおが、はちきれんばかりの健康さと明るさを感じることができる。「大きな帽子をかぶったジャンヌ」は、昨年Bunkamuraで見たものと同じ作品だろうか。ジャンヌはモディリアーニにとって、女神であったのだと再認識する。広い会場の割には、出展数が少なく、ゆとりある空間ではあったが、天下の国立新美術館が開く展覧会としては、どうかなぁと思えた。

2008年04月06日

コメント(9)

-

生誕100年 東山魁夷展 東京国立近代美術館

東山魁夷という日本画の巨人。彼の絵は子どもの頃から、自分の意識の中に摺りこまれている。その原体験は、実は国語の教科書だった。中学生の頃、国語は大好きな教科だった。もっとも、特に成績が良かったわけでもなく、実は3年間国語を教わった新規採用の若い女性の先生にほのかな恋心を感じていたためである。だから、魁夷の白い馬の絵は、若かりし時の、青臭い思い出でもあるのだ。先月、長野県信濃美術館に出かけた際も、入場チケットの絵柄はこの「緑響く」であり、久しぶりにこの絵と対面できると思ったのだが、残念ながらこの時には展示されてなく、ようやく一カ月後に、東京で出会うことができたのだ。さて、土曜日の10時に出かけたのだが、チケットブースは、かなりの行列であった。中も混雑しており、残念ながらそれぞれの魁夷の絵の前で、じっくりと対峙できる状況ではなかった。次回、常設展に出展された時に、ひとつひとつ深く味わうことにする。魁夷の絵のなかでも好きなのは、湖面に風景が映りこむものである。先ほどの「緑響く」もそうであり、他にも「萬緑新」「映象」「夕星」など、多くの作品が今回も出展されている。湖面に映る光景というのは不思議である。作品によっては、湖面に映る光景の方が、現実味を帯びているようなものもあり、じっと見ていると虚実が分からなくなる不思議な感覚に陥る。京や奈良を描いた作品も好きなのだが、「日本の風景」のコーナーでは、光悦垣に散る紅葉を描いた小品「秋寂び」がいい。残念ながら紅葉の頃の光悦寺には出かけたことが無いのだが、この絵を見るだけでも実際に出かけた気分になる。「町・建物」のコーナーでは、「マリアの壁」がよい。聖母と天使が描かれたヨーロッパの白い壁。こちらも人間こそ描かれていないのだが、今までの風景画と異なり、人々の生活に密着した感じが強く伝わる。それがヨーロッパの街並みだというのもいい感じ。1階のラストに展示されていた「夕星(ゆうづつ)」が印象深い。魁夷の絶筆とのこと。暗くなりつつある空に輝く宵の明星。何故か湖面にはその輝きは反映されていない。戦争で失った家族を表した四本の木。魁夷は、日本画壇のいちばん星になったのだなぁと感傷に浸ることのできる絵。2階は、唐招提寺の御影堂内の障壁画。いぐさの匂いが沁みる。東博の唐招提寺展でも見た記憶がある。今回は最後のこの展示で、彼の目指したものが何だったのかおぼろげに理解できたような気がした。

2008年04月05日

コメント(6)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- 堺にて

- (2025-11-25 21:31:27)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-25 06:30:06)

-