2017年06月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

生まれ変わる奈良少年刑務所

今更ながら、思う事。2016年(平成28年) 日本最古の明治五代監獄の一つであった【奈良少年刑務所】が老朽化により閉鎖になり、2020年にホテルに生まれ変わる。 というニュースが5月末に相次いだ。全国初「監獄ホテル」誕生へ 閉鎖の奈良少年刑務所活用 (朝日新聞DIGITAL)国内初の「監獄ホテル」閉鎖の奈良少年刑務所の活用事業、平成32年にも開業 (産経WEST)旧奈良少年刑務所をホテルに 国内初 20年開業 (毎日新聞)日本初の監獄ホテル20年開業!奈良少年刑務所を改装 (スポーツ報知)刑務所の独房を「文化財ホテル」に、奈良に2020年に新規開業、重要文化財の保存と活用へ (観光産業ニュース )国内初、刑務所がホテルに 平成32年の開業を目指す 重要文化財の奈良少年刑務所 (SankeiBiz)たまたまでしょうが、東京オリンピックと同じですね。奈良少年刑務所は「明治五大監獄」(千葉、長崎、鹿児島、金沢、奈良)のうち、唯一完存する貴重な遺構として、平成29年2月23日に重要文化財に指定されました。 そして最近、2016年11月初版発行の「美しい刑務所(写真集)」を見ていて 毎年9月に矯正展が催され、内部を一部一般公開しており、希望者は館内見学(外周)もでき、写真集を見ていて、こんなだったなぁ~。と感慨深くなった。見学は写真の中の一画で、理髪訓練所や隔離場、奈良奉行所の牢舎(移築保存)など、ほんの少しだけの写真撮影禁止の見学でした。 それでも普段観る事ができないと思うと、見学は大満足でしたが、ホテルに変わったら自由に出入りできる上、撮影も自由となると、ちょっと嬉しい。一部写真展示もあり、監視所から5本に延びる舎房(第1寮~第5寮)が見渡せる構造になっているのがとても印象的で、内部の見学もできたらなぁ~と思っていたのを思い出す。 「文化財ホテル」の概要は ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 が運営法務省の「旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営事業について」の規定はあるが、生まれ変わった際にはガッカリしない様な保存状態で開業してほしいと願うばかりです。* 刑務所内の写真は法務省のサイト内「旧奈良監獄の写真」より。 PDFで「奈良少年刑務所の写真」も用意されているのも嬉しい。2020年は色んな面で楽しみです。<関連図書>

2017年06月29日

コメント(0)

-

雁島と犬走島

下田公園でアジサイ巡りをしていた際に見つけた島に行ってみました。【雁島(かねしま)】 この島は観えませんでしたが、道中なので寄ります。とても小さな島で吊り橋を渡ります。 主に釣り人が利用しているようです。ぐるりと周ると、きんめだいの「魚霊碑」がありました。 金目鯛が有名な下田ならではの、金目鯛に対する供養碑。そして、断崖の上に船乗りの守り神「石室神社」がありました。 次は下田公園の展望台から見えた島へ。【犬走島(いぬばしりじま、いぬばしじま)】 犬走島の名はイヌワシが住すんでいたことから、この名が付いたとも言われています。遠くに見える海食洞?に行ってみたが、塗り固めたのかな?? 洞内に入る手前横にも海食洞がありました。 抜けると下田港西防波堤燈台。 昭和46年3月初点ペリーが横浜で日本と結んだ日米和親条約で、下田湾内に浮かぶ島から7里以内はアメリカの乗組員が自由に通行できると定められていました。今では防波堤は釣り人が沢山。バケツの中を見せてもらったら、サビキ釣りでイワシとサバの幼魚を釣られていました。遠くに見える赤根島の側を黒船遊覧船が下田港内めぐりをしていました。 下田は前回も含め、十分堪能しつくした感ありです。楽しかった~

2017年06月23日

コメント(0)

-

下田公園あじさい祭

下田公園で日本一のアジサイ開花のニュースが多く耳にするようになりました。日本一のアジサイ開花 華やか300万輪(2017/6/2 09:03)15万株、300万輪のあじさい咲き乱れる下田公園 日本一!機会があればアジサイ観たいな~と思っていた下田公園。 「あじさい群落」から巡ります。 谷一面があじさいで埋め尽くされており、どの写真を紹介しようか迷う程。 紫陽花と下田港 紫陽花は、晴れの日よりも曇または雨の日が似合う。影になった部分をみてそう思った。 約10万坪の広大な敷地、どこまで続くあじさいロード。という感じ。紫陽花の種類も普通によく見かけるものから八重や縁取り、ガクカがとても小さいもの等 様々で、 本当に凄かったです。「もう、凄い!」としか言いようが無く、圧巻です。行って良かったです。充分堪能しましたが、下田公園内の展望所から見つけた島が気になったので行ってみます。 続く。

2017年06月23日

コメント(0)

-

下田巡り

午前中に恵比須島を堪能し、お昼はやはり前回と同じ「金目亭」で金目鯛を。 今回は「炙り金目」 前回はこちら。 生と炙りの2種類が入ってます。今日のきんめ市場は時間帯でしょうか、人がいませんでした。市場内で見つけた看板が可愛い。 食事を堪能した後は下田界隈を再巡り。【安直楼(あんちょくろう)】江戸時代末期の建築 米国総領事ハリスに仕えた「お吉」が1882年に小料理屋を営んだ建物。2階には当時の客間と遺品なども保存してあり、気軽にお入り下さい。とのことでしたが、どうみても開いていないのだが・・・(-_-;)街中にはこのような江戸時代の建物があちらこちらに観られる。【下田了仙寺】 実はここのお寺の本殿横裏に「横穴遺跡」があるのです。 衝立が壊れている・・・。そのお陰で向こう側に通じているという事が判った。この洞窟は約1300~1400年程前の古墳時代に墓として利用されていたと考えられており、人骨とともに勾玉や水晶製の切子玉等の玉類、金銅製の腕輪や耳飾り等の装身具、土師器、須恵器が出土したそうです。時期的に了仙寺内でちょこっと咲いている紫陽花が綺麗でした。 「ペリーロード」の川沿いにも紫陽花が咲いており、前回とは違った雰囲気。 壁一面がブーゲンビリアで覆われた建物が見事です。 そして、いよいよ日本一のアジサイを誇る「下田公園」で紫陽花巡り。へと続く。

2017年06月23日

コメント(0)

-

恵比須島

「伊豆の山歩き 海歩き ―伊豆半島ジオパークトレッキングガイド―」ハイキングルートの地図が載っているのと、見所が載っているので非常に気に入り、 この本を買い、伊豆半島のジオサイト巡りを制覇したくなり、下田方面のまだ行っていない場所へ行ってみました。休憩がてら「尾ヶ崎ウイング」に立ち寄り白浜海岸、龍宮島を望む。 磯に囲まれた龍宮島は、波に削られてできた平坦面が隆起して海上に姿を現した「波食台(はしょくだい)」というそうです。 南方面には伊豆諸島と見えるはずなのですが、霞んでいて近くの大島しか見えませんでした。そして、今回の目的地の一つ【恵比須島】を巡ります。恵比須島は下田港の南、須崎半島南端部からすぐの位置にある無人島です。 周囲0.3kmの島一周をぐるりと巡ります。 岩がゴロゴロした層(海底を流れた土石流)があるかと思えば 砂の層(火山から噴出した軽石や火山灰が海底に降り積もった)があったり 両方が交互に入り混じった層があったりと面白い地層の小さな島。ここに来たかった理由は、この層が観たかったから。(下写真) 行った事ないが、憧れのアンテロープキャニオンのようなきれいな縞模様。 写真だとすごく大きな部分のように思えるが、実は砂の層の中のほんの一部分にしかすぎない。事前にこの写真を見て無かったら、単にぐるりと島を巡るだけで見つけられなかったかもな~と思った。 観れて良かった島の中にある「恵比須神社」。 神社周辺は夷子島遺跡で、古墳時代後期から奈良・平安時代にかけての祭祀遺跡。祭祀用の土器などが出土し、かがり火を焚いたと思われる跡も確認され(1959年調査)、古代の人々が海神や伊豆諸島の島神に祈りを捧げた場と考えられています。神社の隣には「須崎恵比須島指向燈」がありました。 昭和47年1月初点神社に行く途中にあった「日時計」 11:38am だが、11:50頃に見えるが10分程の誤差なら昔の人にとってはほぼ正確に近いですよね。島の周りは「千畳敷」になっています。 干潮時にはアオノリなどの海藻が採取されるそうですよ。島内の地層内には水晶なども観られるそうですが、個人で行って探し周るのはムリ。ガイドさんが案内していただけるツアーなどがあれば観る事ができるかもしれませんね。こじんまりした島でしたが、堪能しました。

2017年06月23日

コメント(0)

-

デストロイヤー

頂き物のお裾分け、と じゃが芋をいただいた。その名も「デストロイヤー」 似てる・・・ しかも、じゃが芋も笑ってる・・・見た目がプロレスラーのデストロイヤーという言う人がマスクを被った姿に似ているから名づけられたようです。 じゃが芋によって、マスクの位置も違い、見てると何とも愛らしい。ホクホクしているので、湯がいて食べるのがオススメらしい。また、煮込みにも向いているそうです。 まずはじゃがバターにしてみようかな

2017年06月21日

コメント(0)

-

柏谷横穴群

静かに帰るといいつつ、道中に気になる標識。史跡【柏谷横穴群】時間も早いので、静かに帰る予定でしたが、やはり立ち寄る事にしました。柏谷公園内に横穴群があるようです。 順路ができてて、順に見て歩く史跡【柏谷百穴(かしやのひゃっけつ)】 1つのものから、2つ繋がっているものなど様々。 そして、広場に面したここ、凄い!! 階段を上って穴の内部も覗けます。 内部が段差がある穴もあるようです。 説明によると穴の内部構造はこうのようになっているようです。 穴は古墳時代後期のお墓で県内最大規模。「墓前域」亡くなった人の霊を慰めるための供養祭が行われたようです。祭の際に供えられたと思われる土器などの遺物が数多く見つかっているそうです。「玄室」死者を納める部屋黄泉(よみ)の国を現し、土器、装飾品、武具や馬具などが一緒に埋納されました。「奥壁」については特に説明書きはありませんでした。公園内の池に蓮が咲いていて、黄泉の国のようです。 ここの公園は広くて開放感があり、のびのびできていいなぁ~。家の近くにもこんな公園があれば・・・と思いました。今度こそ、静かに帰ります。堪能~

2017年06月19日

コメント(0)

-

来宮神社

大楠で有名な熱海駅から一駅の【来宮神社】梅雨の時期だからか、休みのとりにくい平日のランチ時だからかいつも混んでる「来宮神社」は意外に空いている。 本殿前には枯葉で作ったハート 今日は御本殿が開放されている。 そして、御神木「大楠」への道 いい雰囲気~。延命長寿の象徴【大樟】は、国指定天然記念物 観てるだけで癒し。寛大さを感じる。杜の屋上より本殿を望む。 人がいるとパワーが減る気がするが、今日は空いてていいなぁ~。そういえば、前回は海外からの観光客も多く、ガヤガヤしていた気がする。神社はやっぱり静かで神聖な感じの方がいいですね。前回と変わりませんが「弁天岩」と磐座に御鎮座する蛇 「御神水」 誰も御神水を飲もうとしないし、汲む人もいない。「第二大楠」 「稲荷社」 JR「来宮」駅駅から歩いてすぐの「来の宮健康パン」という名のお店でしか売っていない「こがしまんじゅう」を買って帰りました。 素朴なお饅頭で防腐剤等を使用していないのがいいですね。パン屋さんのような名前ですが、和菓子屋さんです。古来より7月の来宮神社例大祭で大神様に特別なお供え物として「麦こがし」を猿田彦の神様(天狗)が街中に振り撒き、参観者の身体に降りかかると難病・火難・災難を除き健康長寿となる言い伝えがあるようです。麦こがしは熱海ブランドの逸品です。 ところで、「麦こがし」って麦を焦がしたものなのか?と思って調べたら関西でいう「はったい粉」の事だった。そういう味と匂いはしなかったんだが・・・。今日はパワーを貰って次なる鋭気(英気?)を養い、静かに帰るとします。

2017年06月19日

コメント(0)

-

熱海 自殺の名所

伊豆で自殺・心中の多いところとして知られる「錦ヶ浦」国道135号線旧道分岐の海側の細道に入った所に登録有形文化財のトンネルがある。【観魚洞隧道(かんぎょどうずいどう)】明治42年築(明治43年開通) 一通ではないが、先入優先道のため注意が必要。「旧天城トンネル」とほぼ同じ構造(手掘り石積工法)のトンネル 昔この地に一老漁師が小屋をつくり魚群の往来を見張って漁民に知らせたので「観魚洞隧道」と名付けられました。 全長113m、幅員4.1m 高さ3.8m登録有形文化財といえば、対象物に銅板が貼っており「第22-****号」と記されているのが一般的だが、このトンネルには見当たらず、あっち側こっち側へと行ったり来たり。 トンネル内のライトがいい雰囲気です。ネットで何とか文化財の番号が判らないか探してみたら、2009年のブログで発見。参考blog「静岡県熱海市/観魚洞隧道 by.自転車放浪記 (足柄縣ブログ)」このblogで確認後、写真をよ~くみたら、そこにあったであろう場所がある。 探していた時は気付かなかったが、いつから無いのだろう一時期、銅製品が盗まれるニュースがあったが、その時だろうかあきらかにキレイに盗られている感あり。盗難されていたとしたら何とも残念です。とりあえず、登録有形文化財 第22-0078号 のようです。錦ヶ浦一帯はホテルニューアカオという所が土地を所有しているようで「扇崎庭園」と「錦崎庭園」もホテルの所有のようで、奇岩や海食洞が展望台から観られるらしいのですが、残念ながらお風呂の増設工事が行われており、工事関係者しか入れなくなってて、観る事ができませんでした。 ショック~とりあえず、眺められる場所から景色のみ堪能。 この地に眠る郡霊を慰めるため過去の悲しい出来事の再叢をふせぐため市内の妙立寺が碑を建立。 錦観世音菩薩がありました。 過去の悲しい出来事とは、うわさ通り自殺・心中があった場所という事でしょうか・・・。まぁ、景色をみたところ断崖絶壁ですし・・・。「五竜松」 ある夏の夕暮れ、突如として一天にわかにかきくもり強風・雷鳴・稲妻一閃、錦松は地響きをたて四方に飛び散り、長じて見事な錦浦の松群となり小幹は五竜の姿になったそう。その故事にあやかり五竜松と呼ぶ。「基盤石」 源頼朝と日金仙人が碁をうち、平家追討の策をめぐらしたらしい。石はおそらく再現されたものでしょう。あまりにも新しい気がする・・・「熱海城」 観光施設で歴史的に実在したものではありません。今回は庭園がホテルニューアカオの所有とは知らず、下調べせずの訪問だった為残念続きでした。気を取り直して「來宮神社」にパワーを貰いに行ってきます

2017年06月19日

コメント(0)

-

紫陽花

紫陽花の季節ですね。あちこちでアジサイの話題を耳にするようになりました。「富士川第二公園」に紫陽花がちょこっと咲いていたので散策。 そして翌日、岩本山公園へ。岩本山公園は、梅園や桜、ツツジ、バラなど四季を通じて様々な花が楽しめる上に、ハイキングコースにもなっており、夜景が見えるスポットなどもある、充実度満点の公園です。もちろん、紫陽花も楽しめます。 ここのアジサイはほとんどがブルー系。アルカリ性質の土壌なんですね。 1本の木からブルーと白の両方が咲いている紫陽花がありました。 こんな事ってあるえるんですね。 不思議です。久々にみたカタツムリ。そして、四つ葉のクローバー。 沢山みつけました。 今まで何度か足を運んだ岩本山公園。新東名高速が見えるスポットを見つけました。こんな場所もあったんだな。 休憩場所になっているテーブルに説明書きが記されていました。 解りやすい。バラも咲き誇っていたのでバラ観賞。匂いにうっとり~。 「緑に変色...アジサイ祭りも中止 病気流行」のタイトルで アジサイの名所で、アジサイが緑色になる被害が拡大。 というニュースが5月下旬頃に報道されていましたが、病気じゃなくて色付くのが遅れてるだけでは?と思ったのを覚えています。 この画像が悪いのでしょうが・・・。私が観た紫陽花はまだまだこれから咲いて行く、色づいていくように思えました。ちょこっと癒されに、ちょこっと森林浴、ちょこっとお散歩に最適な岩本公園。気に入ってます。

2017年06月14日

コメント(0)

-

ホタル観賞

夕方から雨がたまにポツポツと数滴、ほぼ曇(ちょっとした雨上がりの曇日)というお天気に変わり、月明かりのない状態。こういうときはホタル観賞に向いてるかもっ!という話になり【南沢ホタルのせせらぎ公園】に行ってきました。 ホタルは5月の下旬から7月中旬頃まで観賞でき、時期によってはゲンジボタルとヘイケホタルを同時に見られることもある沢のある公園。 ゲンジボタル・・・5月末日頃から1ヶ月程度 ヘイケホタル・・・6月中旬から1ヶ月程度今の時期はちょうど両方を同時に見られる時期のようです。ホタルが見られる時間帯が19:30~20:45ということだったので19:30過ぎに行ってみたがまだ薄明るい状態で、ホタルもまばら。「ほたるの池」に行ってみます。 ホタルは強い光を受けると光らなくなってしまう為、赤いフィルター(セロファン)をつけ、夜道の看板を確認する。なので、懐中電灯の光は赤いです。注)間違ってもホタルに光は向けてはいけません。足元の葉っぱや土が光ったりするのでホタル?それとも他の発光体?と思ってそこはフラッシュ撮影してみる。 黒っぽいイモムシが発光しながら歩き回ってた。 ホタルの幼虫なのでしょうか? しかし、水の中ではなく、気づかなければ簡単に踏まれてしまう場所。ひざ丈辺りの葉っぱにも薄い光が。全く飛ばないので、恐らくこれもイモムシ。 注)間違ってもホタルに光は向けてはいけません。場所を変えて、沢に行くと山の中で沢山光ってて幻想的。飛んでるシーンを撮るのって本当に難しい。 何枚も撮るが、ほとんど真っ黒状態。やっと撮れたのがこれ。偶然、看板にぶつかって落ちたホタルを近くで撮る。 おしりがとがってるのが何となく確認できます。ホタルは関西に居る際は、あちこちに観賞にいったのですが、ここでみたホタルの光は大きかったのでゲンジボタルだと思う。気づいたら軽く1時間経っており、時間を忘れて楽しめました。<ホタル観賞におけるベスト天候>◆曇っていて月明かりがない◆風が弱い◆気温が20℃以上

2017年06月13日

コメント(2)

-

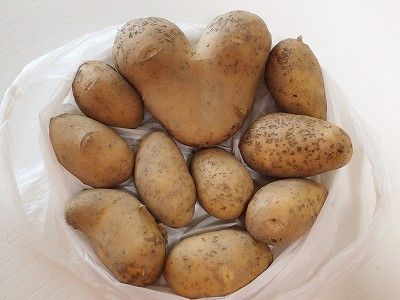

ふたご

地元の方から玉ねぎとジャガイモを沢山いただいた。じゃが芋の中に、1つだけおっきなハートじゃがいもが入っていて可愛くって思わず写真撮りました。(*^-^*) いわゆる双子じゃが芋ですね。双子といえば、最近のニュースでは米俳優G・クルーニーさんとアマルさん夫妻に双子が誕生 (ロイター 2017年6月7日) や双子スイカ:開園60年で初めて成長 和歌山・御坊の農園 (毎日新聞2017年6月7日) など嬉しい話題が多い。確かに、双子って子育てに関しては大変そうですが、何か得した感あって倍嬉しいのは私だけでしょうか。

2017年06月07日

コメント(0)

-

川奈~伊東

海沿いの道路をドライブしながら帰る途中に見つけた海食洞。(写真では判りづらいです。) 近くの駐車場に車を停めて行ってみると、隠れた場所にも海食洞があり、神社になっていました。 [姥子(うばこ)神社]と[姥子(うばこ)洞窟] 川奈湾北側に鎮座する。黄色い鳥居が珍しい。丘陵を「優婆子山」と言い、祠の鎮座する窟を「姥子窟」という。 洞内から海を眺めた景色。いい感じです。 そして、先ほど道路から見つけた海食洞へ移動します。 中はかなり大きく削られており、南側と西側の海へと抜けています。 伊東市教育委員会生涯学習課-市史編さん-発行「伊東市史だより」考古史料部会の活動 -川奈地区-姥子窟(うばこくつ)の発掘調査 によると姥子窟は、鎌倉時代の宗教者・日蓮聖人が伊豆に流されたときに、この洞穴で一時を過された、という伝説をもつ場所。とのこと。だから海の岩に日蓮聖人が佇んでいる像があるんですね。 違う場所にも同様の伝説がある岩がもう一か所あります。富戸にある「蓮着寺」奥の院の先の「まないた岩」です。幕府政策を批判し、他宗を批判した日蓮が他宗の人々や、北条氏の怒りにふれ伊東への流罪を宣告され小舟に乗せられ岩の上に置き去りになれた岩どちらが流されて置き去りにされた岩なのかは、今となっては不明ですが、そういう場所がこの界隈だったのでしょうね。ちなみに、ウバコ神社、ウバコ窟に行く手前の岩は「御船岩」というそうです。 お天気が良くて良かったな 「道の駅 伊東マリンタウン」に寄って関東最大級の足湯(全長43m)に浸りながら(無料)アイスクリームを食す。 意外にも沢山の人が足湯に浸っているので、その全長を写せませんでした。(^-^; アイスクリームは「海を見ながら食べると幸せになるアイスクリーム」というネーミング。その場で冷凍された果物をミックスしてくれるのがいいです。堪能しました。

2017年06月05日

コメント(0)

-

おもしろ博物館

城ヶ崎海岸を堪能し、どこかでランチ。と移動途中、橋立駐車場から目と鼻の先に【おもしろ博物館】があったので寄ってみた。 レトログッズと伊豆高原(八幡野)周辺の郷土資料を集めた博物館だけあって建物の壁には昔の看板がはってあった。 個人的には「ヤンボーマーボー天気予報」をよく見ており、2人併せてヤンマーのヤン坊マー坊が懐かしい。写真撮影は自由にしていただいて良いです。と言われ、自販機で入館料を買って入る。 入ってすぐの茶の間 扇風機が現代風なのが惜しい全体的な雰囲気 カメラ好きにはたまらないであろう昔々のものや、レコードプレイヤー、様々な福助さん 左側の福助さんなら見た事有るが、色んな顔の福助さんがいたんですね。 一代で財をなした新吉原の妓楼「大文字屋」の主人は名代のケチであったが人々は彼を囃すために頭デッカチの大きな人形を作り袴を着せたのが起こりだそう。願いが叶うと座布団を一枚寄進する風も生まれた。そうです。商売繁盛の福助さん。という事しか知らなかったな。勉強になります。「錦絵双六」 江戸時代後期~明治時代前期まで子供から大人まで幅広く遊ばれていた。「潜水服」 船に手押しポンプを据え、沖に出してホースを潜水服につなぎ、左右2人でポンプを押して海中で作業する潜りさんに空気を送った。「寺子屋で使った教科書」 達筆すぎて読みにくいですが、「百姓往来」などはまさに農民の為の教科書ですね。「絵入り知恵の環」 絵と文字を見比べてみると、「つ」という文字が「州」を崩したような文字になっているようです。シャツ→志やぁ州、ちょっき→ちょ州き、くつ→く州 といった具合。判らないのは右上のワンピースのような絵柄、当時は何て呼んでいたのだろうと共感するものがない分、「へぇ~っ!」と感心させられるものばかり。私の年代的にはバービー人形の変わりようにびっくり。 現在のモデル並みのスタイルと顔のものとは比べ物にならない。 トイザらスのBarbieコーナー 楽しめました。

2017年06月05日

コメント(0)

-

城ヶ崎海岸

大室山が約4000年前に噴火したとき溶岩が海に流れ出しました。この溶岩の先端である伊東八景の1つ【城ヶ崎海岸】に行ってきました。橋立駐車場の前に川沿いに散策路ができており、てくてく海の方へ歩いて行く。 川は枯れていて水がないのだが・・・。【橋立つり橋】長さ:60m、高さ:18m、店員:20人 吊り橋からは柱状節理の岩が望めます。 【大淀・小淀】岩礁にある大小の汐溜り ここに降りれるみたいなので降りてみました。 柱状節理の亀甲部分に立って眺めた景色。 先ほど渡った橋立吊り橋も見えます。 【対馬の滝】 散策路横の川がこの断崖絶壁を流れおち、滝となっるはずなのだが、今日はすっかり干上がっており、滝を観る事ができませんでした。残念【堂の穴】東町の角にある「賽の神」村や部落の境にあり、他から侵入するものを防ぐ神。 ここを拠点に海へ出ると漁港とは反対側に高さ:4~5m、幅7~8m、奥行き7~8mの波に削られてできた(?)巨大な岩の洞内にお堂があります。 入口の前に並んでいるお地蔵さんは「三十三観音」です。 岩の洞窟が圧巻! 洞内には弘法大師の石仏や供養塔、稲荷大明神の祠が多数祀られています。ここ、とっても気に入りましたこのお堂のある前にある島(?)が「前島」らしいのですが、これでしょうか?? 柱状節理でできた島です。【いがいが根】溶岩の表面が冷え固まってできた殻が、流れて来る溶岩におされてばらばらに砕かれたため、トゲのような岩がたくさんできました。 行った事はありませんが、ガラパゴスの海イグアナがひなたぼっこしているような風景に見えます。 岩から直接生えている植物「地衣類」「タイトゴメ」になるのでしょうか。 厳しい環境に適応できる植物です。【かんのんの浜】 ここに大小さまざまなポットホールが存在するそうです。 直径1.2mの甌穴の中に、甌穴をつくった岩石がほぼ完全な球体となって存在(直径約70cm)延長9kmにわたる磯浜で、このポットホールを見つけるのは至難の業。残念ながら、これを見たかったのですが、見つけられませんでした。球体がある場所を知っている人に教えてもらわないとムリですね。 ポットホールではありませんが、恐竜の卵のような丸い石は何個かみつけられます。城ヶ崎海岸はかなり見所あるGEOスポットとなっていました。ダイビングでも有名なスポットなので、今度は海を堪能してみたいです。

2017年06月05日

コメント(2)

-

ディアナ号

今年(2017年)船型歴史学習施設が富士市にOPENし、4月1日に一般公開された。見学者で混み合う時期も過ぎた頃に行ってみようと思い、本日に至る。幕末の「ディアナ号」救助活動後世へ 富士に船型歴史学習施設(静岡新聞2017/3/29 08:40)ロシア海軍プチャーチン提督率いる『フレガート・ディアナ号』安政元年(1855年)江戸幕府に開国と通商を求めて来航の際、安政大地震に遭遇し津波で大破。修理に戸田港へ向かう途中、強風にあい漂流し田子の浦三四軒屋沖で沈没。田子の浦の地元民が真冬の寒い海から乗組員達を引き上げ、救助活動を行い、約500人の乗組員を助けたという歴史があります。 ディアナ号の沈没地点は不明で、船体は発見されませんでした。が、ディアナ号のイカリ2基が引き揚げらています。 昭和29年、五貫島の三四軒屋沖合約300m、水深約30mから引き揚げられた錨は沼津市立戸田造船郷土資料博物館に寄贈。昭和51年、五貫島の三四軒屋沖合約240m、水深24mから引き揚げられた錨は富士市の三四軒屋緑道公園内に設置されています。錨全長:4.02m、爪全長:3m、重量:3t広見公園内の「友好の像」はロシアより贈られたものだそうです。 まるで和歌山沖に沈没したエルトゥールル号の救出劇と同じです。 いずれにせよ、日本人の人間愛はどこにいっても変らないということですね。素晴らしいです。 勉強になりました。せっかくなので、田子の浦漁協でしらす丼を。今日は沖付けに適したしらすが獲れたようで、本日のオススメになっていた「赤富士丼」 通常の生しらすで使用されるしらすのよりもサイズの大きいしらすが使用されています。沖付けしらすは思ったよりも塩辛くない。きっと獲り立てだからでしょうね。生しらすも捨てがたいが、沖付けしらすも美味しくって、次のメニュー迷いそうです。(笑)

2017年06月01日

コメント(0)

-

6月のほしぞら情報

6月のほしぞらは特にビッグイベントはありませんが、6/9 満月(2017年最小の満月)ビッグムーンが話題になるので、ミニマムもお知らせです。(笑)ところで、最近のGoogleマップの坊やが風船をもっているのですが何ででしょうか??

2017年06月01日

コメント(1)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- JALのブラックフライデーセール

- (2025-11-20 10:02:25)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- (自分用記録) ~「ディズニー・ク…

- (2025-11-23 19:05:02)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-