2018年02月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

物語 ウェールズ抗戦史 ケルトの民とアーサー王伝説(感想)

イギリスは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという4つの地域から成り立っています。 これらの地域は、その歴史的経緯からイギリスでは別個の国という感覚で人々に認識されています。 イングランドと同様にほかの3国は英国議会に議席を持つと同時に、それぞれ独自の地域議会や政府があり首相や閣僚もいます。 イギリスをいろいろな言語を待った多様な民族がいるミニ大陸と仮定して考えてみると、少し見えてくることがあります。 ”物語 ウェールズ抗戦史 ケルトの民とアーサー王伝説”(2017年10月 集英社刊 桜井 俊彰著)を読みました。 人種的・言語的にイングランドと異なるウェールズが、いかにイングランドに抵抗し統合されたかを知ることができます。 桜井俊彰さんは1952年東京都生まれ、1975年に國學院大學文学部史学科を卒業し、広告会社でコピーライターとして雑誌、新聞、CM等の広告制作に長く携わりました。 その後フリーとして独立しました。 1997年ロンドン大学ユニバシティ・カレッジ・ロンドン史学科大学院中世学専攻修士課程修了し、現在、歴史家、エッセイストとして活躍しています。 ウェールズはイングランドの西隣、ブリテン島の南西部に位置し、面積は約2万平方キロメートルです。 日本の四国と東京を合わせたほどの広さで、この中に約311万人が暮らしています。 イギリスの総人口6565万人のうちの、約4.7%を占めています。 ウェールズの人々は公用語である英語を話し、同時に、独自の言葉であるもう一つの公用語、ウェールズ語を話しています。 ウェールズ人は、かつてヨーロッパに広く住んでいたケルト人の末裔です。 ケルト人は、中央アジアの草原から馬と車輪付きの乗り物を持ってヨーロッパに渡来したインド・ヨーロッパ語族ケルト語派の言語を用いていた民族です。 ブリテン諸島のアイルランド、スコットランド、ウェールズ、コーンウォール、コーンウォールから移住したブルターニュのブルトン人などに、その民族と言語が現存しています。 アーサー王伝説は中世後期に完成し、トマス・マロリーがまとめた、アーサー王を中心とする騎士道物語群です。 内容は、アーサーの誕生と即位、宮廷に集った円卓の騎士達の冒険とロマンス、聖杯探索、ランスロットと王妃グィネヴィアに端を発する内乱の4つの部分に分けられます。 トマス・マロリーは1399年生まれのイングランド人で、その生涯に関して確実とされるものは少ないです。 ケルトの民ブリトン人の島だったブリテン島をローマ軍が征服し、属州として支配を開始したのは1世紀中頃でした。 5世紀に入るとローマは撤退、アングロサクソン人が侵入を始めました。 ウェールズという言葉は、侵入者アングロサクソン人がブリトン人を呼んだよそ者という意味の、古い英語からきています。 1066年にノルマン征服王ウィリアム1世がイングランドを征服しましたが、ノルマン朝によるウェールズへの侵略・植民政策は、南東部を除いて恒久的な成功とはなりませんでした。 以降も、イングランドから度重なる侵略を受け続けましたが、ウェールズはその都度撥ね返して独立を守ってきました。 1258年にウェールズの事実上の統治者グウィネッズ王ルウェリン・アプ・グリフィズがウェールズ大公を名乗り、ウェールズ公国が成立しました。 しかし、イングランドからの圧力に加えてウェールズ内部での権力闘争の激化、オックスフォード条項以降のコモンロー支配によってウェールズは弱体化していきました。 そして、徐々にイングランドに臣従せざるを得なくなりました。 1282年、ルウェリン・アプ・グリフィズがイングランド王エドワード1世に敗れてからは、ウェールズはイングランドに占領されその支配下に置かれることとなりました。 ウェールズはイングランドの一地方となり、エドワード1世は長男エドワードにプリンス・オブ・ウェールズの称号を与え、ウェールズの君主としてウェールズを統治させました。 このような過程を経て、ウェールズはイングランドに征服されその統治を受けることになりましたが、このことが逆にウェールズ人の民族意識を強めました。 ウェールズ人は頑なにイングランドとの同化を拒み続け、この地に植民した異民族のほとんどはことごとくウェールズ人化していきました。 1455年からの薔薇戦争の際、ウェールズはその政争争奪の舞台になり、やがてウェールズ人がイングランドの王となるときを迎えました。 ヘンリー・テューダーはイングランド中部レスターシャー州で行われた戦い、世にいうボスワースの闘いでウェールズのシンボル、赤竜を軍旗に掲げて兵を鼓舞しました。 そして、シェイクスピアに大悪党として描かれたイングランド国王リチャード3世を葬りました。 ヘンリー・テューダーこそ、イギリスを世界に覇を唱える海洋国家へと導いていったエリザベス1世女王の祖父で、近代英国史の幕を開けたテューダー朝の開祖のヘンリー7世です。 ヘンリー7世は、戴冠式から1年後に誕生した最初の息子に、アーサーという名前をつけました。 残念なから、聡明との評判高き王子アーサーは15歳の若さで病死しました。 後世のテューダー家は1536年の合同法によるウェールズ統合により、単一国家イングランド王国の王朝の家臣団では、ウェールズ人が重要な地位を占めました。 こうした経緯から、ウェールズ人は、同王朝のヘンリー8世からエリザベス1世までの国王が推進したイングランド国教会創設などに協力的な姿勢を見せることになりました。 本書は、イングランドに押されっぱなし、負けっぱなしだったウェールズの、この大逆転のときにまで至る、その抗争の歴史を辿ってみるものです。 これは、今日のイングランドとウェールズの関係を正しく見ていくため、さらに、UKのこれから進んでいく道をしっかりと見極めていくために必要な知識です。プロローグ 「よそ者」と呼ばれた人たち/第1章 ブリトン人から、ウェールズ人へ/第2章 ノルマン人西へ、ウェールズへ/第3章 独立を懸けた最後の戦い/第4章 赤龍の旗のもとに/エピローグ ウェールズよ、UKよ、何処へ

2018.02.24

コメント(0)

-

AIが文明を衰滅させる ガラパゴスで考えた人工知能の未来(感想)

AI=人工知能は、計算機=コンピュータによる知的な情報処理システムの設計や実現に関する研究分野です。 人間の知的能力をコンピュータ上で実現する、様々な技術・ソフトウェア・コンピューターシステムなどを指しています。 そのAIがついにチェス、将棋、囲碁のチャンピオンを負かしたことで、大きな話題になっています。 ”AIが文明を衰滅させる ガラパゴスで考えた人工知能の未来”(2017年12月 文芸社刊 宮崎 正弘著)を読みました。 人類の知能を超える衝撃に始まったAIの近未来が明るいのか暗いのかについて、ガラパゴスで考えた未来を紹介しています。 チェスは1997年、将棋は2013年、囲碁は2017年に、パターン認識による記憶回路の優劣は機械が勝ると証明されました。 AIが人間を超える日は本当に来るのでしょうか、 ドローンがすでに実用化されていますが、兵士も機械化されつぎにロボット戦争が地球を変えるのでしょうか。 文明の進化に背を向けたガラパゴスの古代生物のたくましさふてぶてしさは、逆説なのでしょうか。 人間の文明は何処へ向かい何を目指すのでしょうか。 大量の失業者を適切に産業の配置換え再編に適応させることが、可能なのでしょうか。 宮崎正弘さんは1946年金沢生まれ、早稲田大学中退で、在学中は日本学生同盟に所属し、日本学生新聞編集長を務めました。 その後、雑誌の企画室長を経て貿易会社を経営、1982年から評論活動を始め、現在は、拓殖大学日本文化研究所客員教授を務めています。 国際政治、経済の舞台裏を独自の情報で解析する評論やルポタージュに定評があり、同時に中国ウォッチャーとして中国33省を踏破し健筆を振るっています。 ガラパゴス諸島は東太平洋上の赤道下にあるエクアドル領の諸島で、正式名称はコロン諸島です。 日本の技術について、ガラパゴス化という言葉が生まれました。 孤立した環境の日本で最適化が著しく進行すると、エリア外との互換性を失い孤立して取り残されます。 それだけでなく、外国から汎用性と低価格の製品や技術が導入されると、最終的に淘汰される危険に陥ります。 進化論におけるガラパゴス諸島の生態系になぞらえた警句ですが、ガラパゴスの意味が転じて古代生物が生き残っている比喩としても用いられます。 そこで著者は、AI文明の近未来を正反対に文明に取り残された場所から考えてみよう、と思い立ったといいます。 スマホが携帯電話をこえて主流となり、パソコンは小型化し、多機能化して海外でも通信がきるようになりました。 パソコンから携帯電話、インターネットに匹敵するような次のビジネスは、あらゆる事象を変革するでしょう。 デジカメはいまでは2000万画素が常識であり、世界の奥地からでも配信が出来ます。 世界のニュースを同時に共有できる時代となりました。 ガラパゴスのホテルに泊まったときの驚きは、エレベータはないのにWifi設備がちゃんとあったことだといいます。 世界の果てで撮影したスマホの写真を地球の裏側に瞬時に送ることも可能となり、メディアの送り手が交替しました。 フェイスブック、ブログ、ツイッターで少数意見が多数意見となり、マスメディアの情報操作がしにくくなりました。 米国におけるリベラルなメディアの劇的な影響力低下に繋がり、部数が激減しました。 いずれ多くの新聞は経営難から消えて無くなるでしょう。 IoTとはあらゆるモノ、事象かコンピュータに繋がるという意味です。 コンピュータなどの情報・通信機器ばかりか、存在する様々な物体に通信機能を持たせます。 そして、インターネットに接続したり、あるいは相互に通信しあって自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことが含まれます。 産業革命で機械化が進むと多くの単純労働が雇用を奪われましたが、コンピュータ化によっては銀行も人員整理がすすみ、工場では自動化で人間が不要となる部署が増えました。 株式投資でも、いまやAIが判断し、企業業績を科学的に分析し、さらに為替、金利要因を加えての売買ソフトが組み込まれ、瞬時にして取引か成立します。 そしていま、フィンテックの導入によって、5年後には多くの銀行員が失職する怖れが出ています。 また、これまで生き残る職種とされてきた会計士、弁理士、行政書士、税理士といった専門業にも、失業の大波か押し寄せるといいます。 かくして、何かとてつもないことが日本ばかりか世界中で始まろうとしています。 人類史上最大のパラダイムシフトです。 しかし一方では、サイバー攻撃などで、AI時代への懸念、不安がますます大きくなり、AIロボット兵士やAI核ミサイルなどが大きな懸念材料となっています。 AIには明るい未来だけでなく、深刻な問題も山積みです。プロローグ 機械が人間を支配する/第1章 AI近未来は明るいのか、暗いのか/第2章 ガラパゴスで考えてみた/第3章 ツイッター政治という新現象/第4章 文明の進歩と人類の衰退/第5章 「こころ」の問題とAI/エピローグ AIで精神は癒されない

2018.02.17

コメント(0)

-

常識が変わる スペシャルティコーヒー入門(感想)

コーヒー業界では、スペシャルティ、サスティナブル、サードウェーブなど、新しい言葉が次々出ています。 ”常識が変わる スペシャルティコーヒー入門 ”(2016年12月 青春出版社刊 伊藤 亮太著)を読みました。 堀口珈琲の代表者による、おいしいコーヒーを求めている人への道案内の書です。 株式会社堀口珈琲の創業者は代表取締役会長の堀口俊英さんで、1990年に東京・世田谷で創業しました。 1996年に現在の世田谷店の場所に移転し、法人化して有限会社となりました。 1999年に喫茶店・レストラン向けの業務用コーヒー需要の増加に対応するため、狛江店を開店しました。 2001年にカフェやビーンズショップの新規開業の支援を本格化し、2002年に堀口珈琲研究所を設立しました。 2004年に株式会社化し、狛江店を現在の場所に移転しました。 2008年に上原店を開店し、産地への積極的な開拓を通し生豆の調達の充実を図りました。 伊藤亮太さんは2013年から代表取締役社長を務めています。 コーヒー豆の小売・通販、コーヒー豆の卸売、生豆の卸売、喫茶店の運営、コーヒー学習講座の実施、開業支援等のコンサルティングなどを行っています。 1968年千葉県銚子市生まれ、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業で、卒業後、宇宙開発事業団に10年間勤務しました。 1997年からの3年間の米国駐在時にコーヒーの可能性に目覚め、2002年にコーヒー業界に転身しました。 2003年に有限会社珈琲工房ホリグチに入社しました。 入社以来一貫して海外のコーヒー関係者との連絡調整を担当し、コーヒー産地へも頻繁に足を運びました。 スペシャルティコーヒーは、特別な素晴らしい風味特性を持つコーヒーのことです。 サステイナブルコーヒーは、スペシャルティコーヒーの中でもさらに持続可能な営農によって栽培されたコーヒーです。 スペシャルティコーヒーという言葉は、1974年にアーナ・ヌーツェンさんがインタービューで、販売するインドネシアやエチオピア、イエメンの豆を指して使ったのが最初です。 そして、1978年に、特別な地理条件や微小な地域の気候がユニークな風味を持つコーヒー豆を生み出すと、一歩進んだ見解を示しました。 サードウェーブコーヒーは、一般に、ファーストウェーブ、セカンドウェーブの次の段階をさしていとされています。 ファーストウェーブはコーヒーを大量に販売しようとするコーヒー業者たちを指し、消費を飛躍的に増大させることか使命でした。 セカンドウェーブは職人気質を意味し、コーヒーの仕事を始めた時期が1960年代後半でも1990年代半ばでも、原料の産地や焙煎に関心をもつなど共通の傾向がありました。 しかしスターバックスなど一部は大企業化し、コーヒーの自動化と均質化へと向かってしまいました。 サードウェーブは、コーヒーを自動化・均質化しようとした一部のセカンドウェーブに対する反動です。 2003年にトリシュ・ロスギブさんが、アメリカのロースターズギルドの会報で使ったのが最初です。 ロスギブさんは当時滞在していたノルウェーでの経験をもとに、そこで知り合った小規模なコーヒー業者のことを念頭にサードウェーブという言葉を使いました。 それはコーヒー業界にいる人やその考え方、行動のあリ方であって、決して時代区分やブームのことではなかったといいます。 サードウェーブという言葉は第三の波ということではなく、日本では曲解されています。 19世紀前半までにアメリカの家庭にはコーヒーが普及していましたし、19世紀後半になっても生のコーヒー豆を買って自宅で焙煎するのが一般的でした。 1960年代~70年代にも、深煎り浅煎りを問わず、各地で高品質なコーヒーを取り扱っていた人々が存在していました。 また、セカンドウェーブでは、本来の小規模で職人気質を貫いた人たちまでもが大規模なコーヒーチェーンとともにシアトル系といっしよくたにされてしまいました。 伊藤さんは、サードウェーブという言葉を定義することができず、するつもりもないといいます。 しかし、言葉がこれだけ普及したのは、単に言葉のインパクトが強かったからではなく、はじめに何らかの同時代的な現象を多くの人が認識したからです。 実際、小規模なコーヒー業者とは遠く離れた立場にいる人たちでさえ、サードウェーブという言葉を用いるようになっています。 サードウェーブの例が端的に示すように、外国から来た考え方を無批判に受け入れたり歪めて広めたりする傾向が、最近の日本の業界には強いように思われます。 こうした中にあって、コーヒーを買う側はもちろん、売る側にもコーヒーに関する情報を読み解くリテラシーが求められていると感じます。 本書は品質の高いコーヒーを求める人や商品を提供する側の人たちを主な読者として想定し、その人たちかコーヒーリテラシーを高める一助になることを目指しています。 コーヒー入門という言葉が書名の一部となっていますが、本書はコーヒー全般についての入門書ではありません。 コーヒーの飲用の歴史には触れていませんし、コーヒーのおいしい淹れ方を使用器具別に解説してもいません。 おすすめのコーヒーを産地別に紹介しているわけでもなく、焙煎のテクニックを指南しているわけでもありません。 一冊の本として完結させるために必要な情報を除き、それらは先行する数多の書籍や雑誌、ムックなどにできるだけ委ねるというのが、本書の基本姿勢です。 本書で取り上げているのは、コーヒーの本質にかかわったり、コーヒーの品質を大きく左右したりするにもかかわらず、これまで他書があまり取り扱わなかったことが中心です。 第1章を含め最初の3つの章は飲み物としてのコーヒーかできるまでについて記述しています。 そうしたことに十分知識がある人や、それほど関心がない人は、いきなり第4章や第5章を読み、必要に応じて前の章に戻るのもおすすめといいます。1 種子から生豆まで・ミクロ編/2 種子から生豆まで・マクロ編/生3 豆から飲み物まで/4 スペシャルティコーヒー/5 サステイナブルコーヒー

2018.02.10

コメント(0)

-

ぶらりあるき北海道の博物館(感想)

”ぶらりあるき北海道の博物館 ”(2017年11月 芙蓉書房出版社刊 中村 浩著)を読みました。 2005年から始まったぶらりあるきシリーズの18冊目で、自ら北海道の博物館を145か所も訪問して感じたままをまとめた記録です。 2005年のパリに始まりヨーロッパ編5冊を終えたあと、2012年から東南アジア編の刊行を開始しました。 2016年のチェンマイ・アユタヤでシリーズそのものを終了させようと思っていたといいます。 しかし、日本については奄美・沖縄しかなかったため、せめて北海道はやっておきたいと以前から考えていたそうです。 中村 浩さんは1947年大阪府生まれ、1969年立命館大学文学部史学科日本史学専攻を卒業しました。 大阪府教育委員会文化財保護課勤務を経て、大谷女子大学文学部専任講師、助教授、教授となり現在、名誉教授で、高野山真言宗龍泉寺住職を務めています。 文学博士で、専攻は、日本考古学、博物館学、民族考古学、日本仏教史です。 大学退職後で時間の余裕ができ北海道に飛んだとのことです。 実際に行ってみると、北海道はあまりにも広く博物館施設が点在していて交通機関が不便なことなどから、当初の目算通りにはいきそうにないことがわかったそうです。 また、取材完了まで何年もかけると、閉館・休館など、博物館の状況が変わってしまうという新たな問題も生じたといいます。 北海道は四季の自然をはじめ、数多くの歴史遺産を残す極めて魅力に富んだ地域です。 博物館施設も、総合博物館、歴史博物館、美術館、科学博物館、動物園、植物園、水族館、産業博物館など多種多様な施設が設置されています。 日本の博物館の総数は1256館あり、最も多い東京都の95館、次に長野県の85館、そして北海道が65館を数えます。 博物館類似施設は全国で4430館あり、北海道は272館で、長野県の277館に次ぐ設置数となっています。 北海道の博物館は設置数が多いだけでなく、その種類や内容も多種多様なものがあります。 本書は、博物館の展示の特徴がわかるように分類して編集してあります。 総合博物館・地域の博物館 北海道博物館〔札幌市〕/札幌市時計台/小樽市総合博物館運河館/余市町歴史民俗資料館/苫小牧市美術博物館/市立函館博物館/市立函館博物館郷土資料館(旧金森洋物店)/旧函館博物館一号・二号/箱館奉行所復元建物/五稜郭タワー「五稜郭歴史回廊」〔函館市〕/登別市郷土資料館/仙台藩白老元陣屋跡〔白老町〕/沙流川歴史館〔平取町〕/旭川市博物館/網走市立郷土博物館/知床博物館〔斜里町〕/羅臼町郷土資料館/標津町ポー川史跡自然公園/標津町歴史民俗資料館/中標津町郷土館/同緑ヶ丘分館/米町ふるさと館〔釧路市〕/釧路市立博物館/ふるさと歴史館ねんりん〔芽室町〕 北海道開拓に関する博物館 北海道開拓の村〔札幌市〕/旭川兵村記念館/鳥取百年記念館〔釧路市〕/帯広百年記念館 アイヌ・北方民族に関する博物館 サッポロピリカコタン(アイヌ文化交流センター)/北方民族資料室〔札幌市〕/函館市北方民族資料館/アイヌ民族博物館〔白老町〕/アイヌ生活資料館〔登別市〕/知里幸恵銀のしずく記念館〔登別市〕/二風谷アイヌ文化博物館〔平取町〕/萱野茂 二風谷アイヌ資料館〔平取町〕/二風谷工芸館〔平取町〕/川村カ子トアイヌ記念館〔旭川市〕/アイヌ文化の森伝承のコタン資料館〔鷹栖町〕/アイヌ文化情報コーナー「ル・シロシ」〔旭川市〕/道立北方民族博物館〔網走市〕/阿寒湖アイヌコタン・阿寒湖アイヌ生活館〔釧路市〕 政治・行政・軍事に関する博物館 札幌市資料館/知事公館〔札幌市〕/赤れんが庁舎〔札幌市〕/樺太関係資料館〔札幌市〕/赤れんが北方領土館〔札幌市〕/北鎮記念館〔旭川市〕/博物館網走監獄/姉妹町友好都市交流記念館〔斜里町〕/北方領土館〔標津町〕/十勝川資料館〔池田町〕 考古学に関する博物館 手宮洞窟保存館〔小樽市〕/フゴッペ洞窟〔余市町〕/モヨロ貝塚館〔網走市〕/釧路市埋蔵文化財調査センター/史跡北斗遺跡展示館〔釧路市〕 産業博物館・企業博物館 サッポロビール博物館〔札幌市〕/雪印メグミルク酪農と乳の歴史館〔札幌市〕/千歳鶴・酒ミュージアム〔札幌市〕/ニッカウィスキー余市蒸溜所〔余市町〕/ウィスキー博物館〔余市町〕/男山酒造り資料館〔旭川市〕/池田ワイン城〔池田町〕/ビート資料館〔帯広市〕 水産業・林業に関する博物館 小樽市鰊御殿/よいち水産博物館〔余市町〕/旧下ヨイチ運上家〔余市町〕/旧余市福原漁場〔余市町〕/函館市北洋資料館/マリンポトス・くしろ〔釧路市〕/木と暮らしの情報館〔旭川市〕/りんさんし博物館〔旭川市〕/クラフト舘〔旭川市〕 交通・運輸・科学に関する博物館 小樽市総合博物館(本館)/函館市青函連絡船記念館摩周丸/函館空港ギャラリー/エアーポート・ヒストリー・ミュージアム〔千歳市〕/大空ミュージアム〔千歳市〕/炭鉱と鉄道館〔釧路市〕/鉄道記念館・愛国駅〔帯広市〕/札幌市立青少年科学館/余市宇宙記念館(スペース童夢)/旭川市科学館サイパル/オホーツク流氷館〔網走市〕 動物園/動物に関する博物館 札幌市円山動物園/ヒグマ博物館〔登別市〕/旭山動物園〔旭川市〕/釧路市動物園/おびひろ動物園/阿寒国際ツルセンター(クルス)〔釧路市〕/神馬事記念館〔釧路市〕/馬の資料館〔帯広市〕 水族館/魚に関する博物館 サンピアザ水族館〔札幌市〕/札幌市豊平川さけ科学館/おたる水族館/千歳水族館/登別マリンパーク ニクス/標津サーモン科学館 植物園 北海道大学植物園〔札幌市〕/札幌市北方自然教育園/函館市熱帯植物園/北邦野草園〔鷹栖町〕/帯広野草園 教育・スポーツ・娯楽・宗教に関する博物館 コロポックル(木路歩来)館〔旭川市〕/釧路市立こども遊学館/札幌ウィンタースポーツミュージアム/さっぽろ雪まつり資料館/天使の聖トラピスチヌ修道院 〔函館市〕 人物を顕彰した博物館・記念館 函館市文学館/三浦綾子記念文学館〔旭川市〕/井上靖記念館〔旭川市〕/箱館高田屋嘉兵衛資料館/港文館〔釧路市〕/土方歳三函館記念館/石川啄木函館記念館/北海道坂本龍馬記念館〔函館市〕/西川徹郎文学館〔旭川市〕/バチェラー記念館〔札幌市〕/宮部金吾記念館〔札幌市〕/植村直己記念館〔帯広市〕/北島三郎記念館〔函館市〕/大乃国記念室〔芽室町〕 大学博物館 北海道大学総合博物館〔札幌市〕/北海道大学農学部博物館〔札幌市〕 美術館 北海道立近代美術館〔札幌市〕/三岸好太郎美術館〔札幌市〕/本郷新記念札幌彫刻美術館/北海道立旭川美術館/旭川ステーションギャラリー/雪の美術館〔旭川市〕/西美の杜美術館〔美瑛町〕/釧路湿原美術館〔釧路市〕/道立帯広美術館 世界遺産・自然公園のガイダンス施設 知床世界遺産センター〔斜里町〕/知床自然センター〔斜里町〕/知床森林生態系保全センター〔斜里町〕/ルサフィールドハウス〔羅臼町〕/羅臼ビジターセンター/春採湖ネイチャーセンター〔釧路市〕/釧路湿原ビジターラウンジ展示室〔釧路市〕/阿寒湖畔エコミュージアムセンター〔釧路市〕

2018.02.03

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

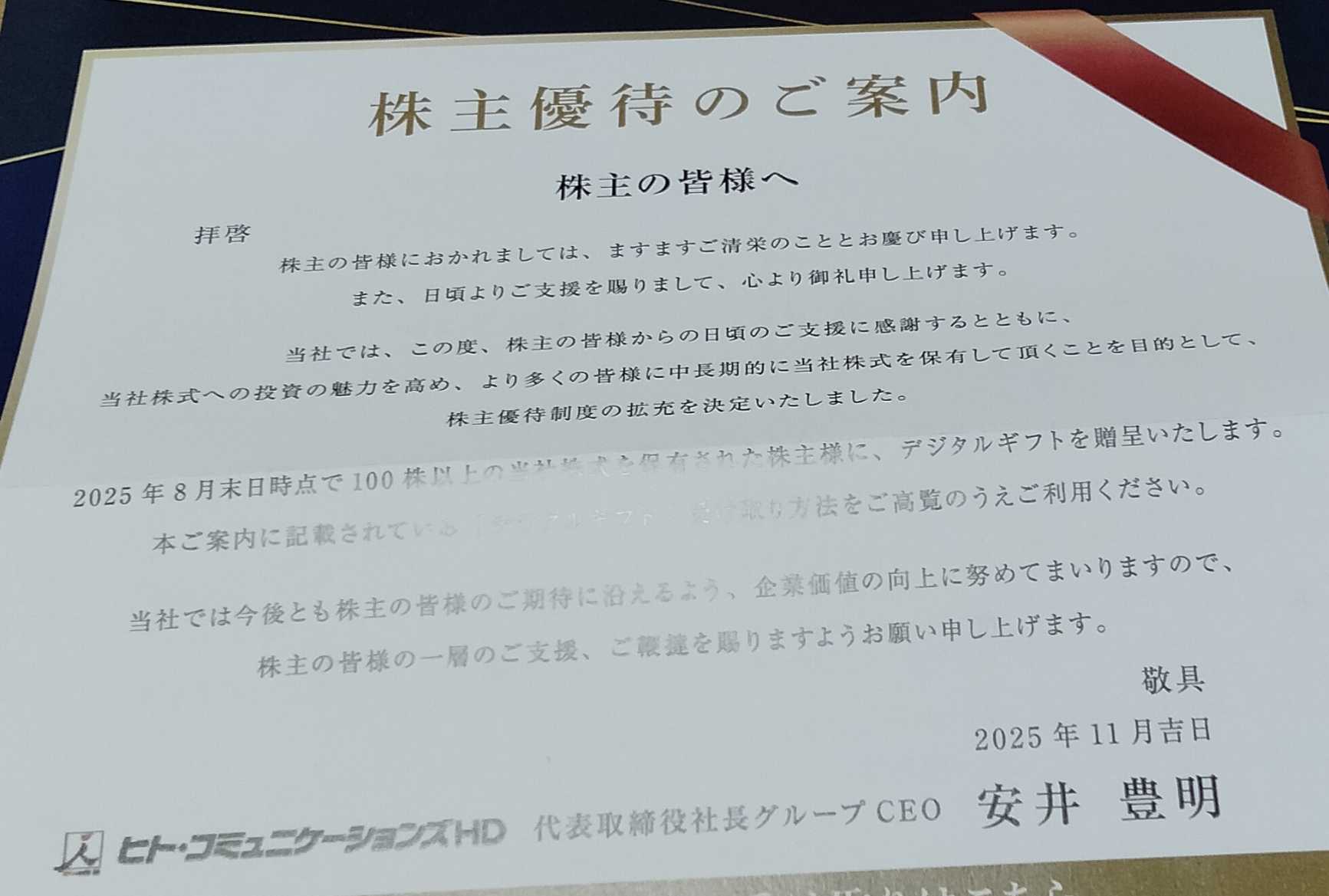

- 株主優待コレクション

- ヒト・コミュニ ケーションズH:広島…

- (2025-11-17 14:31:16)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 生活の木のベルガモットの香りが大好…

- (2025-11-17 01:09:43)

-

-

-

- まち楽ブログ

- 馬越恭平翁クイズを楽しむ

- (2025-11-17 10:07:16)

-