2018年04月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

横山大観-近代と対峙した日本画の巨人(感想)

大観を語ること、それは近代日本画を語ることであり、日本の近代そのものを語ることであるということです。 ”横山大観-近代と対峙した日本画の巨人”(2018年3月 中央公論新社刊 古田 亮著)を読みました。 日本美術院の創立に参加し、日本画の近代化に大きな足跡を残した、横山大観の生涯を多くのカラー図版とともに紹介しています。 今年の4月13日から7月22日にかけて、東京と京都の近代的美術館で生誕150年横山大観展が開催されます。 40メートル超で日本一長い画巻《生々流転》(重要文化財)や《夜桜》《紅葉》をはじめとする代表作に、数々の新出作品や習作などの資料をあわせて展示されるようです。 大観は明治日本が推し進めた近代化や、日清・日露戦争の勝利、太平洋戦争への邁進と敗北を目の当たりにしました。 天心没後は再興日本美術院を主宰し、朦朧体とよばれる画風を試みるなど、日本画の近代化に大きな足跡を残しました。 また、水墨画でも新境地を開拓しました。 古田 亮さんは1964年東京都生まれ、1989年東京芸大美術学部美術学科卒、1993年同大学院博士課程中退、東京国立博物館美術課絵画室研究員を歴任しました。 1998年東京国立近代美術館勤務、2001年同主任研究官となり、2006年から東京藝大大学美術館助教授、2007年から准教授を務めています。 美術史学者で、専門は近代日本美術史です。 横山大観は1868年に水戸藩士・酒井捨彦の長男として生まれました。 府立一中、私立東京英語学校の学齢時代から絵画に興味を抱き、洋画家・渡辺文三郎に鉛筆画を学びました。 1888年に母方の縁戚である横山家の養子となりました。 東京美術学校を受験することに決めると急遽、結城正明、狩野芳崖などに教えを受けました。 1889年に東京美術学校に第1期生として入学し、岡倉天心、橋本雅邦らに学びました。 同期生には菱田春草、下村観山、西郷孤月などがいます。 美術学校卒業後、京都に移って仏画の研究を始め、同時に京都市立美術工芸学校予備科教員となりました。 この頃より。雅号として大観を使い始めるようになりました。 1896年に母校・東京美術学校の助教授に就任しましたが、2年後に当時校長だった岡倉天心への排斥運動が起こり天心が失脚しました。 天心を師と仰ぐ大観はこれに従って助教授職を辞し、同年の日本美術院創設に参加しました。 美術院の活動の中で、大観は春草と共に西洋画の画法を取り入れた新たな画風の研究を重ね、やがて線描を大胆に抑えた没線描法の絵画を次々に発表しました。 しかし、保守的風潮の強い国内での活動が行き詰まりを見せ始め、大観は春草と共に海外に渡りました。 インドのカルカッタや、アメリカのニューヨーク、ボストンで相次いで展覧会を開き、高い評価を得ました。 その後ヨーロッパに渡り、ロンドン、ベルリン、パリでも展覧会を開き、ここでも高い評価を受けました。 この欧米での高評価を受けて、日本国内でもその画風が評価され始めました。 1907年に文部省美術展覧会(文展)の審査員に就任しました。 また、守旧派に押されて活動が途絶えていた日本美術院を1913年にに再興しました。 以後、大観は日本画壇の重鎮として確固たる地位を築き、1934年に朝日文化賞を受賞、1935年に帝国美術院会員となりました。 1937年に第1回文化勲章を受章し、帝国芸術院会員となりました。 同時代を生き、そして若くして亡くなった菱田春草、今村紫紅、速水御舟が、どちらかといえば天才と呼ばれるのと対照的です。 大観は、20代でデビューした後、30代は春草とともにはじめた無線描法か膠朧体との非難を浴びました。 華やかな活躍は40代からです。 50代になると新聞雑誌等では実際に巨匠と呼ばれるようになり、多くの話題作、力作を発表しました。 戦争中は彩管報国を実践し、太平洋戦争を生き抜きましたが、戦後は戦争責任を問う声も上がりました。 大観という画家は、そうした様々な評価の変遷を経験しています。 波乱万丈というにふさわしい人生ですが、毀誉褒貶が相半ばする評価のなかで、生前から国民画家としての揺るぎない地位も築いていました。 大観の人気は、歿後60年を迎え、歴史上の画家となっても衰えを知りません。 回顧展が開かれる度に驚異的な観客数を集める、数少ない近代画家のひとりです。 その意味で、巨匠大観は今日もっとも信用されている画家のひとりと言うべきかもしれません。 大観作品の魅力のひとつは、強い意志と信念とをもって日本人の心を表現しようとした、その気魄とでもいうべきものでしょうか。 伝えたい何かかある絵は、かならず人々の目に触れる機会を待つものです。 ただし、大観の絵はかならずしもすべての人々の心を虜にするわけではありません。 むしろ、アンチ大観の感情を招いてきたことも事実です。 性急な西洋化、帝国主義、敗戦後の民主主義への転換という、近代日本の歩みに存する矛盾が、時代とともに生きたひとりの人間に、大観作品に、そのまま映し出されています。 ひとりの画家が成したことの意味を問うことは難しいです。 本書は、日本画という新たな伝統を背負って生きた画家に対して、体制、社会、経済、思想について時代の変化に配慮し、やや離れたところから大観像を結ぼうと試みています。 画家の成した仕事は、その作品とその表現がすべてです。 本書はカラー版として企画され、多くの作品を掲載することかできたため、図版頁だけを追えば、大観の作品史が眼で理解できるようになっています。第1章 誕生-明治前半期/第2章 苦闘-明治後半期/第3章 躍動-大正期/第4章 大成-昭和初期/第5章 不偏-戦後・歿後

2018.04.28

コメント(0)

-

チェコの十二ヵ月-おとぎの国に暮らす(感想)

プラハはチェコ共和国の首都で、東経14度45分に位置する同国最大の都市です。 中央ヨーロッパ有数の世界都市で、人口は約120万人です。 市内中心部をヴルタヴァ川が流れ、古い町並み・建物が数多く現存し、毎年海外から多くの観光客が訪れます。 ”チェコの十二ヵ月-おとぎの国に暮らす”(2017年12月 理論社刊 出久根 育著)を読みました。 プラハに移り住んだ絵本画家による、チェコでの日々を綴るエッセイ画集です。 ウィーンよりも遥かにドイツ寄りに位置し、ボヘミア王を兼ねたドイツ人が神聖ローマ帝国皇帝をつとめ、この地を首都にドイツ民族に戴かれていた時期もあります。 独自のスラブ文化と併せて一種の国際性も古くから備え、世界で最も美しい都市の一つです。 出久根 育さんは1969年東京生まれ、武蔵野美術大学造形学部を卒業し、1998年にボローニャ国際絵本原画展で入選しました。 1999年にドイツのグリム兄弟博物館ギャラリーにおいて、グリム童話をテーマとする作品を展示・出品しました。 2002年よりチェコのプラハに在住しています。 2003年に第19回ブラチスラヴァ国際絵本原画展でグランプリを受賞し、2006年に第11回日本絵本賞大賞を受賞しました。 挿絵は細部まで緻密に描かれ、登場人物や動物が背後の暗がりから抜き出てくるような質感で描かれています。 チェコスロバキアは、1918年から1992年にかけてヨーロッパに存在した国家です。 現在のチェコ共和国とスロバキア共和国により構成されていました。 建国当初には、現在のウクライナの一部のカルパティア・ルテニアも領域に加えられました。 首都は現在のチェコ首都であるプラハ、国旗は現在のチェコ共和国と同じものが使用されていました。 1948年からはチェコスロバキア共産党の事実上の一党独裁制によるソ連型社会主義国となり、1960年から1989年まで国名はチェコスロバキア社会主義共和国でした。 現在のチェコ共和国、通称チェコは、中央ヨーロッパの共和制国家で、1993年にチェコスロバキアがチェコとスロバキアに分離して成立しました。 歴史的には、中欧の概念ができた時点から中欧の国でした。 ソ連の侵攻後、政治的には東欧に分類されてきましたが、ヨーロッパ共産圏が全滅した時点で再び中欧または中東欧に分類されています。 国土は東西に細長い六角形をしており、北はポーランド、東はスロバキア、南はオーストリア、西はドイツと国境を接しています。 チェコに移り住む前、チェコといえば、カフカの迷宮のような不可思議な街を思い描いていたということです。 ドイツからプラハヘ向かう列車の窓に映る風景は、次第に古びた灰色の街へと移行していきました。 初めて訪れたプラハは、それまで行った西欧のどの街とも違う、重々しい空気をただよわせていました。 新参者の観光客には、店の店員はにこりともせず、まるで愛想が無く、外国人には不親切で意地悪な国という印象を持ったそうです。 けれども縁あってその数年後にプラハで暮らすことになり、現地へ飛び込んでから初めてチェコ語に触れ、最初は若い学生たちに混ざってチェコ語を習いました。 ドラムに乗って街を散策し、知らない路地をうろうろと歩き回り、週末などには遠方へ足を延ばし、街路樹の林檎やプラムをもいでかじりました。 知らない土地の人の親切を受けたり、思いがけない出来事にも出遭ったそうです。 チェコに移り住むことになったのは、突然の決断でした。 当時は、まさにこれから取りかかろうという仕事が目の前にありました。 その頃にはパソコンは普及していたから、深く考えもせず、日本を離れて飛んで来てしまったということです。 メールで仕事のやりとりをしながら、追伸に、近況報告がてらチェコでの身近な出来事を書いていました。 それを読んでいた編集者から、毎月きちんと書いてみたらと勧められ、それから、理論社のホームページに”プラハお散歩便り”として連載をすることになりました。 書き始めてみると、書くために見る、見ると書きたくなる、という具合に、チェコ生活に欠かせない連載ページとなりました。 無理のないペースで書いてきたため、ときどきお休みしてしまう月もありましたが、実に11年にわたって書いてきました。 これからも書き続けていきたいといいます。 チェコのカレンダーでは、1月5日は三人の王様の日といって、キリストの誕生を祝いに東方から三人の王様がそれぞれ贈り物を持ってやって来た日です。 2月は復活祭の46日前までの3日間は謝肉祭で、キリスト教による四旬節の期間に入る前に行われます。 3月は四旬節の最後の日曜日に死を追い出します。 冬に別れを告げて春を迎えます。 3月末か4月は春分の日の後の満月の日のすぐ後の日曜日が復活祭で、キリストの復活を祝います。 4月30日は魔女焼きの日で、古くからの異教の習慣として残る春を祝い魔女の人形を焼いて厄を祓います。 5月1日は五月祭が行われ、若い青年たちが春の象徴である大きな樅の木のマイカ=五月柱を引いて村中を歩き村にその柱を立てます。 5月12日~6月3日はプラハ市内各地でわが祖国で知られるチェコの作曲家スメタナの命日で、プラハの春音楽祭が行われます。 7月5日はキュリロスとメトディオスの日で、東ローマ帝国の修道僧が大モラビア帝国に到着しスラヴ語によるキリスト教の布教・普及を始めたことを記念します。 7月6日はヤン・フス焚刑の日で、1415年に宗教改革者でチェロの英雄のフスが処刑された日です。 9月28日は聖ヴァーツラフの日で、10世紀半ばチェロの守護聖人とされた聖ヴァーツラフ一世=ボヘミア公の命日です。 10月28日は1918年のチェコスロバキア独立を記念する独立記念日です。 11月2日は死者の日で、死者の魂のために祈りを捧げ墓地に花を飾り蝋燭の火を灯します。 11月11日は聖マルチンが白い馬に乗って雪とともにやって来ると言われる日です。 冬の到来のシンボルで収穫を祝いガチョウの丸焼きを食べる風習があります。 11月17日は自由と民主主義への闘争記念日で、1989年のビロード革命の記念日です。 12月6日は4世紀頃の小アジア(トルコ)の司教だった聖ミクラーシュ(ニコラウス)=サンタクロースのモデルの命日です。 12月24日はクリスマスイヴです。 12月25日は降誕祭(クリスマス)です。春の風景/火と水と風と土と/ヴェリコノッツェ(復活祭)/ぱにぽうとの魔女/銀河鉄道のネトリツェ/ト イェ シュコダ(ああ、残念)/本当のプルーン/秋の一日-プラハの魔法-/チ47ェルベナー・ジェパの魔法/プラハの秋-ビロード革命の記念日に-/聖ミクラーシユの日/いちごぱたけのちいさなおばあさん/クルコノシェ山地から/シュチェドリーデン(クリスマスイヴ)/マソプスト(謝肉祭)/ザビヤチカ(豚を屠る)/雪景色

2018.04.21

コメント(0)

-

幕末「遊撃隊」隊長・人見勝太郎(感想)

人見勝太郎は幕臣でしたが、後年は、官僚、政治家、実業家に転じ成功を収めました。 ”幕末「遊撃隊」隊長・人見勝太郎”2017年6月 洋泉社刊 中村 彰彦著)を読みました。 徳川脱藩と称し、鳥羽・伏見の戦いから五稜郭の戦いを駆け抜け、華麗なる転身をした遊撃隊隊長・人見勝太郎の生涯を紹介しています。 1843年に京都で生まれ、剣術砲術や儒学を学び、のち徳川義軍遊撃隊に加わり遊撃隊長にもなりました。 明治元年=1868年に榎本武揚を総裁とする蝦夷共和国政府が成立したとき、松前奉行を務めました。 1876年に七等判事として司法省に出仕し、間もなく内務省に転じました。 1880年に茨城県令に任じられ、5年4カ月にわたりその地位にあって腕をふるいました。 退官後も、利根運河会社社長、台湾樟脳会社設立発起人などを歴任しました。 中村彰彦さんは1949年栃木市生まれ、宇都宮高等学校、東北大学文学部国文科を卒業しました。 在学中に第34回文學界新人賞佳作に入選し、卒業後の1973年から1991年まで文藝春秋に編集者として勤務しました。 同社の雑誌編集部および文藝出版部次長を歴任し、1987年に第10回エンタテインメント小説大賞を受賞し、1991年より執筆活動に専念してきました。 1993年に第1回中山義秀文学賞、1994年に第111回(1994年上半期)直木賞、2005年に第24回新田次郎文学賞を受賞しました。 歴史小説・時代小説を中心に執筆し、日本文藝家協会評議員、憂国忌代表世話人、会津史学会会員、会津親善大使、伊那市ふるさと大使を兼ねています。 人見勝太郎は徳川脱藩と称して、旧幕府脱走軍を統率しました。 徳川脱藩という言葉は、旧幕府、あるいは駿府藩となってからの徳川家を去った者、という意味合いで使用されています。 14代将軍徳川家茂が1866年に病死し徳川慶喜が15代将軍に就任しましたが、翌年に慶喜は大政奉還の上表を朝廷に提出し勅許を受けました。 この時点で江戸幕府は消滅しましたが、江戸城、二条城、京都守護職、京都所司代などの機構は存続していたため、幕府という言葉に代わって旧幕府という表現が使われたのです。 その後、王政復古を布告済みの新政府は徳川一門の徳川家達に宗家を家督相続させ、家達に駿河府中城改め駿府城と駿河一円、遠江、陸奥に70万石の土地を与えると決定しました。 以後、旧幕府の旗本・御家人たちは駿府藩徳川家の家中の者となり、駿府城は1871年の廃藩置県まで存続しました。 人見勝太郎は、1843年に二条城詰め鉄砲奉行組同心で、御家人10石3人扶持の人見勝之丞の長男として京都に生まれました。 1867年に遊撃隊に入隊し、前将軍・徳川慶喜の護衛にあたりました。 鳥羽・伏見の戦いにおいて、伏見方面で戦い、その敗退後は、江戸へ撤退して徹底抗戦を主張しました。 遊撃隊の伊庭八郎ら主戦派とともに房総半島へ移動し、請西藩主・林忠崇と合流するなど、小田原や韮山、箱根などで新政府軍と交戦しました。 奥羽越列藩同盟に関与し、北関東から東北地方を転戦した後、蝦夷地へ渡りました。 箱館戦争において、箱館府知事・清水谷公考に嘆願書を渡す使者となり、五稜郭に向かいましたが、峠下で新政府軍と遭遇し、峠下の戦いに参加しました。 旧幕府軍の蝦夷地制圧後は、蝦夷共和国の松前奉行に就任しました。 1869年の箱館総攻撃に際して、七重浜に出陣し、辞世の漢詩を揮毫した旗を翻し戦いました。 そのとき負傷して箱館病院に入院し、新政府に降伏し、捕虜として豊前香春藩に預けられました。 1870年に釈放され、5ヶ月間鹿児島に旅し、西郷隆盛などと交遊しました。 維新後は、1871年に静岡に徳川家が設立した静岡学問所で、校長に相当する学問処大長に就任しました。 1876年に大久保利通の推挙により勧業寮に出仕し、製茶業務に従事しました。 1877年に群馬県官営工場所長、1879年に茨城県大書記官、翌年、茨城県令を務めました。 その後実業界に転じ、1887年に利根川と江戸川を繋ぐ利根運河会社を設立し、初代社長に就任しました。 また、サッポロビールや台湾樟脳会社の設立に関与しました。 1897年から旧幕府主催の史談会に出席し、幕末維新期に関する談話を残し、1922年に享年80歳で死去しました。 人見勝太郎関係資料はかなり少ないですが、”人見寧履歴書”と題する回想録を残しました。 人見は、維新後、寧=やすしと名乗りました。 かつて著者は、”KENZAN”という小説誌の第14号と第15号に、”幕臣人見寧の生涯”という歴史ノンフィクションを連載しました。 同誌は第15号で休刊となったため執筆を中断していましたが、このところ時間ができたので加筆に取りかかったということです。 本書は、回想録やほかの史料を参看しながら、幕末維新の荒波を浴びつつ生きた、一代の風雲児の足跡をたどっています。第1章 幕府の遊撃隊に参加して/第2章 敗退/第3章 転進/第4章 脱藩大名との出会い/第5章 箱根戊辰戦争/第6章 奥州転戦の足取り/第7章 「蝦夷島政府」の誕生/第8章 「好し五稜郭下の苔と作らん」/第9章 戊辰の敗者の彷徨/第10章 辣腕の茨城県令

2018.04.14

コメント(0)

-

ビジネスエリートの新論語(感想)

旧作は昭和35年に、”名言随筆サラリーマン哲学”として六月社から刊行され、昭和47年に”ビジネスエリートの新論語”として六月社書房から刊行されました。 両方とも、本名の福田定一著となっています。 ”ビジネスエリートの新論語”(2016年12月 文藝春秋社刊 司馬 遼太郎)を読みました。 論語そのものではなく、サラリーマン生活の支柱になるような古今東西の金言名句を中心に書かれたビジネス社会で働く人々への厳しくも励ましに満ちたエールです。 本書は、経新聞記者時代の司馬遼太郎が、本名である福田定一名で刊行した“幻の司馬本”を、単独としては著者初の新書として刊行したものです。 著者はサラリーマン記者としてほぼ10年の間に新聞社を3つ変り、取材の狩場を6つばかり遍歴しました。 最初の数年間は、いつかは居ながらにして天下の帰趨を断じうる大記者になってやろうと、夢中ですごしました。 しかし、駈出し時代の何年かはアプレ記者と蔑称され、やや長じた昭和35年ころには、事もあろうにサラリーマン記者とさげすまれるにいたっているということです。 組織を生きるには、何が大切でどんな意識が必要なのでしょうか。 司馬遼太郎は1923年大阪市生れ、1936年大阪市難波塩草尋常小学校卒業、1940年私立上宮中学校卒業し、旧制大阪高校、翌年旧制弘前高校を受験するも不合格でした。 1942年に旧制大阪外国語学校蒙古語学科に入学し、1943年に学徒出陣により大阪外国語学校を仮卒業、翌年9月に正式卒業となりました。 兵庫県加東郡河合村青野が原の戦車第19連隊に入隊し、1944年4月に満州四平の四平陸軍戦車学校に入校し12月に卒業しました。 1945年に本土決戦のため、新潟県を経て栃木県佐野市に移り、ここで陸軍少尉として終戦を迎えました。 なぜこんな馬鹿な戦争をする国に産まれたのだろう、いつから日本人はこんな馬鹿になったのだろうとの疑問を持ったそうです。 昔の日本人はもっとましだったにちがいないとして、22歳の自分へ手紙を書き送るようにして小説を書いたといいます。 筆名の由来は、司馬遷に遼に及ばざる日本の者、故に太郎から来ています。 産経新聞社記者として在職中に直木賞を受賞し、歴史小説を中心に戦国・幕末・明治を扱った作品を多数執筆しました。 また、多数のエッセイなどでも活発な文明批評を行いました。 ほかに、菊池寛賞、吉川英治文学賞、日本芸術院恩賜賞、読売文学賞、朝日賞、日本文学大賞、大佛次郎賞などを受賞しました。 また、日本芸術院会員で文化功労者であり、文化勲章も受章しています。 本書は、著者の深い教養や透徹した人間観が現れているばかりでなく、大阪人でることを終世誇りとして、卓抜なるユーモア感覚に満ちています。 論語は孔子と高弟の言行を孔子の死後、弟子達が記録した書物です。 孟子、大学、中庸と併せて、儒教における四書の1つに数えられます。 論語は五経のうちには含まれませんが、孝経と並んで古来必読の書物でした。 顔氏家訓勉学篇では、乱世では貴族の地位など役に立ちませんが、論語・孝経を読んでいれば人を教えることができるとしています。 宋学では論語を含む四書をテキストとして重視し、科挙の出題科目にもなりました。 大工さんには大工さんの金言があります。 その職業技術の血統が、何百年をかけて生んだ経験と叡智の珠玉なのです。 植木職でも陶工の世界でも同じことがいえるでしょう。 サラリーマンの場合、いったい、そんなものがあるでしょうか。 学者、技術家、芸術家などの職業感覚からみれば、まことにオカシナ職業の座にサラリーマンというものは座っています。 じつにサラリーマンたるや、きょうは営業課員であっても、あすは庶務課員もしくは厚生寮カントク員と名乗らねばならぬかもしれぬ宿命をもっています。 職業がへんてんとして変るのです。 この本で日本のサラリーマンの原型をサムライにもとめましたが、サムライも発生から数百年間、サラリーマンではありませんでした。 戦闘技術者という、レッキとした職業人でした。 ところか、徳川幕府の平和政策は、いちように彼らをサラリーマン化してしまいました。 もはや、刀槍をふりまわす殺人家としての金言は要りません。 しかし、平凡な俸禄生活者としての公務員に甘んじさせるために、何らかのサラリーマン哲学が必要でした。 儒教の中でも、ことに朱子の理論体系か幕府の気に入り、多少の革命思想をふくむ陽明学などは異学として禁じたほどでした。 いずれにせよ、儒教のバイブル論語が、江戸サラリーマンの公私万般におよんだ金科玉条でした。 本書には、”ユーモア新論語”という副題がふられています。 しかし、孔子さまの向こうを張って、昭和の論語を編むという恐るべき考えはさらさらないそうです。 最初は、鎌倉サラリーマンの元祖というべき、大江広元の座右訓の”益なくして厚き禄をうくるは窃むなり”です。 また、本書の2部に収録、記者時代の先輩社員を描いたとおぼしき”二人の老サラリーマン”は、働くことと生きることの深い結びつき問う、極めつけの名作短編小説です。 いずれも、現代の感覚をもってしても、全く古びた印象はないものになっています。第1部 サラリーマンの元祖/洋服をきた庶民/秩序の中の部品/サラリーマンの英雄/サラリーマン非職業論/ロマンの残党/義務のたのしみ/長男サラリーマン/人生観の年輪/サービスの精神/収支の観念/恒産という特権/明日を思い煩うな/反出世主義/親友道と仲間道/湿地に咲く花/金についての人格/公憤のない社会/グチはお教だ/ホワイト・カラー族/真鍮の人生/約束を守る/顔に責任を持つ/崩れぬ笑い/猫にも劣った人物/奴レイ人種/起こるということ/議論好きは悪徳/職業的倦怠感/無用の長物/上役と下僚/階級制早老/女性サラリーマン/職場の恋愛/女性に警戒せよ/サラリーマンの結婚/大度量の女房/家庭の芸術家/家庭という人生/停年の悲劇/運命論が至上哲学/サラリーマンと格言/不幸という喜び第2部 二人の老サラリーマン/あるサラリーマン記者

2018.04.07

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- もらって嬉しかったプレゼント(*^^*)

- (2025-11-18 14:42:30)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

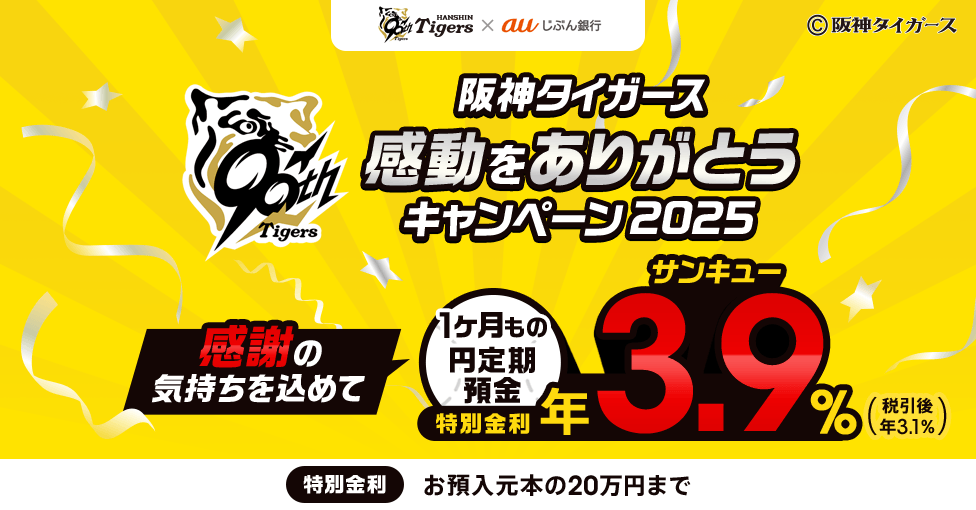

- じぶん銀行円定期3.9%キャンペーン…

- (2025-11-18 14:14:41)

-