2018年09月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

走り続ける力(感想)

2007年にiPS細胞=人工多能性幹細胞の作製に成功したと発表してから、11年になりました。 ”走り続ける力”(2018年7月 毎日新聞出版刊 山中 伸弥著)を読みました。 iPS細胞による再生医療の実現に向け、京大iPS細胞研究所を率い、苦闘する日々を紹介し、ノーベル賞科学者の栄光と挫折を語っています。 iPS細胞技術を一日でも早く患者の皆さんのもとへという思いで、京都大iPS細胞研究所のメンバーや、国内外の研究者が研究に取り組んできました。 努力のおかげで予想以上のペースで研究が進み、いくつかの病気では臨床応用の可能性が見えてきています。 山中伸弥さんは1962年大阪府生まれ、神戸大学医学部卒業、大阪市立大学大学院医学研究科修了、学位は大阪市立大学博士(医学)です。 米国グラッドストーン研究所博士研究員を経て、1996年に大阪市立大学医学部助手となりました。 1999年に奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター助教授、2003年同教授、2004年京都大学再生医科学研究所教授、2010年4月から京都大学iPS細胞研究所所長を務めています。 皮膚細胞からiPS細胞を作りだすことに成功し、成熟細胞が初期化され多能性をもつことの発見により、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。 また、ドイツのロベルト・コッホ賞、カナダのガードナー国際賞、米ラスカー賞、イスラエルのウルフ賞、京都賞など国内外の科学賞を多数受賞しています。 2011年に米国科学アカデミー外国人会員、2012年に文化勲章を授与されています。 日本学士院会員で、京都市名誉市民、東大阪市名誉市民、奈良先端科学技術大学院大学栄誉教授、広島大学特別栄誉教授、ロックフェラー大学名誉博士、香港大学名誉博士などの称号を授与されました。 私たちの体は一個の受精卵が分裂し、多種多様な細胞へ分化して作られています。 いったん分化した細胞、例えば皮膚の細胞は皮膚のままで、皮膚の細胞が突然筋肉の細胞になることはありません。 細胞の種類ごとに運命が決まっているのです。 iPS細胞は細胞に少数の遺伝子を導入することで細胞の運命がリセットされ、受精卵のような状態になったものです。 どんな細胞にも変化し、ほぼ無限に増殖する能力があります。 私たちはこの特徴を生かし、病気の治療法の開発に向けた研究を進めています。 iPS細胞を使う研究には、再生医療と創薬があります。 再生医療とは、iPS細胞などから体の組織や臓器を作り、病気やけがで損なわれた機能を補う医療です。 2014年には、理化学研究所のチームが中心となり、加齢黄斑変性という目の病気を持つ患者の皮膚細胞からiPS細胞を作りました。 そのiPS細胞から網膜の細胞シートを作製し、患者の目に移植しました。 これはiPS細胞を使った世界初の臨床研究で、臨床応用の可能性を示す大きな一歩でした。 2017年3月には、事前に備蓄しておいた他人の細胞から作ったiPS細胞を使って、同様の手術が実施されました。 iPS細胞のもう一つの可能性は創薬、つまり新しい薬の開発です。 患者の細胞からiPS細胞を作り、それを患部の細胞に変化させると、病気の症状を細胞レベルで再現できます。 その細胞にいろいろな物質を投与して、細胞の状態を改善できれば、その物質が薬の候補になると考えられます。 11年前に、世界のチームと競い合う中、最初にヒト・iPS細胞の作製に成功したという論文を発表しました。 やっと人でできた、でも、これからだと緊張したのを思い出すといいます。 これは、マラソンに例えるとゴールが分かった感じであり、ゴールまでの道は決して平坦ではなく立ち止まる余裕はありません。 山中教授は40代半ばから趣味としてずっとランニングを続けています。 京都大学に出勤している日は昼休みに走り、休日は近所を走り、出張にもランニングシューズを持っていき、日本だけではなく、世界中を走り回っているそうです。 2018年2月には、毎日新聞社主催の別府大分毎日マラソン大会に出場しました。 マラソンをはじめ、いろいろなスポーツで同様のことがいえますが、練習すればしただけ一定の成果か出るというのは人生の大きな励みになります。 しかし、本業である研究は、やればやるほど成果が出るというものではありません。 研究で成果を出すには、マラソンで目標タイムを達成するまでの6年間よりも、はるかに長い時間がかかります。 実験の9割は失敗しますし、自分が進んでいる方向が正しいかどうかも容易にはわかりません。 研究を挫けずに続けるためには、失敗から学び続けることが重要です。 失敗をおもしろいと感じられるかどうかが、研究を続けられるかどうかの分かれ目のように感じられます。 自分の仮説通りの実験結果が得られるともちろんうれしいのですが、予想外の結果でも落胆せずに、何かを学び取る姿勢が研究者には必要です。 むしろ、未知の現象に遭遇したことに喜びを感じ、それを解き明かそうと研究のモチベーションにしていくことが重要だといいます。 この11年のあいだ、さまざまな難病に苦しむたくさんの患者から、この病気をiPS細胞で治せるのはいつですかという質問を何回もいただきました。 しかし、基礎研究の成果を臨床で使えるレベルにするには、とても長い時間がかかります。 例えば、約30年前に父の命を奪ったC型肝炎は、原因のウイルスが分かった1989年から特効薬販売まで25年近くの時間を費やしました。 基礎研究が臨床応用され、研究結果が花開くまで、20年、30年という時間がかかることは珍しくありません。 それは、動物実験をはじめとする基礎研究の結果をもとに薬の候補物質を見つけるといった、地道なプロセスによって治療法を開発しするからです。 また、それが人にも効果があるか、危険な副作用がないかなどを非常に慎重に検討する必要があります。 本書ではiPS細胞研究に関する情報はもちろん、研究者が日頃どう考えどのように研究を進めているのかという点にも触れています。 これから医療応用に向かって進んでいくiPS細胞研究のほか、未来のノーベル賞を目指せるような基礎研究を育てるには、優秀な指導者や充実した設備だけではなく、基盤となる社会の理解が必要です。 そのために、研究者からの情報発信は今後ますます重要になると思われ、社会との適切なコミュニケーションを大切にしていきたいといいます。 本書は、2017年に毎日新聞に”走り続けて”として、月一回、一年間連載したコラムが元になっています。 せっかくなので、コラムをそのまま載せるだけではなく、著名な方々との対談や、いろいろな側面からの取材も含め、盛りだくさんの内容に編集していただいたとのことです。第一部 走り続けて 第一章 走り続けてⅠ|臨床応用というゴール/第二章 走り続けてⅡ|私のビジョン/第三章 江崎玲於奈氏と語る、日本の科学技術の未来/ 第四章 井山裕太九段と語る、国際的に活躍するヒント第二部 人間・山中伸弥 第五章 素顔の山中伸弥/第六章 Be open minded|山中教授と世界的バイオリニスト、レイ・チェン氏との友情/第七章 なぜ走り続けるのか/第八章 iPS細胞と再生医療研究の現状

2018.09.29

コメント(0)

-

武田勝頼-試される戦国大名の「器量」(感想)

武田勝頼は諏訪勝頼とも言い、戦国時代から安土桃山時代にかけての甲斐国の戦国大名で、甲斐武田家第20代当主です。 ”武田勝頼-試される戦国大名の「器量」”(2017年9月 平凡社刊 丸島 和洋著)を読みました。 生き残りをかけて信頼が問われた乱世に、偉大な父の跡目を継いで武田氏滅亡への道をたどった勝頼の不運の正体を探り、戦国大名の本質を見ようとしています。 勝頼は、通称は四郎で、当初は諏訪氏=高遠諏訪氏を継いだため、諏訪四郎勝頼、あるいは信濃国伊那谷の高遠城主であったため、伊奈四郎勝頼、あるいは、武田四郎、武田四郎勝頼とも言います。 「頼」は諏訪氏の通字で、「勝」は信玄の幼名「勝千代」に由来する偏諱であると考えられています。 丸島和洋さんは1977年大阪府生まれ、2005年に慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学、博士(史学)で専門は戦国大名論です。 国文学研究資料館研究部特定研究員などを経て、現在、慶應義塾大学文学部非常勤講師、立教大学文学部兼任講師、早稲田大学エクステンションセンター講師、戦国史研究会事務局長を務めています。 2016年のNHK・大河ドラマ”真田丸”では、黒田基樹さん、平山優さんと共に時代考証を担当しました。 ドラマの中に、従来とは異なる新しい見解をかなり入れています。 武田勝頼は1546年に武田晴信=信玄の四男として生まれましたが、生誕地や生月日、幼名は不明です。 母は信虎後期から晴信初期に同盟関係であった信濃国諏訪領主・諏訪頼重の娘・諏訪御料人で、実名不詳の乾福院殿です。 武田氏は勝頼の祖父にあたる信虎期に諏訪氏と同盟関係にありましたが、父の晴信は1541年に信虎を追放する形で家督を相続すると、諏訪氏とは手切となりました。 1542年に諏訪侵攻を行い、諏訪頼重・頼高ら諏訪一族は滅亡しました。 晴信は側室として諏訪御料人を武田氏の居城である甲府の躑躅ヶ崎館へ迎え、1546年に勝頼が誕生しました。 躑躅ヶ崎館で母とともに育ったと考えられていますが、武田家嫡男の義信や次男・信親に関する記事は見られますが、勝頼や諏訪御料人に関する記事は見られず、乳母や傅役など幼年期の事情は不明です。 なお、”甲陽軍鑑”では勝頼出生に至る経緯が詳細に記されていますが、内容は疑問視されています。 武田氏の正嫡である武田義信が廃嫡されると継嗣となり、1573年に信玄の死により家督を相続しました。 強硬策を以て領国拡大方針を継承しましたが、1575年の長篠の戦いにおいて織田・徳川連合軍に敗退し、これを契機に領国の動揺を招きました。 その後の上杉氏との甲越同盟、佐竹氏との甲佐同盟で領国の再建を図り、織田氏との甲江和与も模索し、甲斐本国では新府城への府中移転により領国維持を図りました。 しかし、織田信長の侵攻=甲州征伐により、1582年3月11日に嫡男・信勝とともに天目山で自害し、平安時代から続く甲斐武田氏は、戦国大名家としては滅亡しました。 近世から近現代にかけて、神格・英雄化された信玄との対比で、武田氏滅亡を招いたとする否定的評価や、悲劇の当主とする肯定的評価など。相対する評価がなされてきました。 武田氏研究においても単独のテーマとしては扱われることが少なかったのですが、近年では外交政策や内政、人物像など多様な研究が行われています。 武田勝頼という人物の研究が進展したのは、2000年代に入ってからのことです。 2003年に柴辻俊六さんによって”武田勝頼”という伝記が新人物往来社から刊行されました。 それ以前の本格的人物伝は、1978年に上野晴朗さんが著した”定本武田勝頼”がほとんど唯一のものでした。 上野さんの著書は一次史料を駆使しつつも、当時の史料的制約と前提となる研究状況から、”甲陽軍鑑”に依拠する面が多いことは否めません。 その点で、柴辻さんの”武田勝頼”は大きな画期となり、同書刊行と前後して、勝頼期の武田氏研究が進められました。 それ以前の武田氏研究は、あくまで信玄期が中心であり、勝頼期の研究は、補完的なものにとどまっていました。 したがって、その人物像や歴史的位置づけも深められることは少なく、信玄の築いた領国を滅ぼした人物というマイナス評価が主でした。 しかしながら、研究の進展により、勝頼像は一変してきました。 特に、山梨日々新聞社の”山梨県史”通史編と、鴨川達夫さんの”武田信玄と勝頼”は、勝頼は信玄の負の遺産を受け継いだ人物という視点を確立させました。 また、長篠合戦に関する議論が再び活性化している点も見逃せません。 近年大きく進展した分野のひとつが、軍事史だからです。 このような研究動向は、武田氏を滅ぼした織田信長を相対化する研究が相次いだことで加速してきました。 そこでは、信長が当初から全国統一を目指していたわけではなく、新将軍足利義昭のもと、室町幕府の再建に乗り出していたことがほぼ確定されました。 戦国大名研究の進展により、戦国大名とは全国統一を目指した権力ではないということが明らかにされていましたから、信長も同様ということになります。 同時に、信長の勝因とみなされてきた、兵農分離、鉄砲三段撃ち、楽市楽座なども相対化されました。 楽市楽座は他大名でも一般的にみられる政策と評価されたり、兵農分離、鉄砲三段撃ちは存在そのものが否定されりしました。 本書の課題は、こうした歴史的事実と、現在の研究動向をつなぎあわせた場合、武田勝頼という戦国大名には、どのような歴史的評価を与えればよいかに尽きます。 もちろん、勝頼権力の前提として武田信虎や信玄が存在することはいうまでもありませんが、本書では信玄期の勝頼にかなりの紙幅を割くこととしました。第一章 勝頼の出生と高遠諏方氏相続/第二章 思いがけない武田復姓/第三章 武田氏の家督相続と不安定な基盤/第四章 長篠合戦/第五章 内政と外交の再編/第六章 甲相同盟崩壊と領国の再拡大/第七章 武田氏の滅亡──戦国大名の本質/武田勝頼関連年表/主要参考文献

2018.09.22

コメント(0)

-

グアテマラを知るための67章(感想)

グアテマラ共和国は太平洋とカリブ海に面した中央アメリカ北部の共和制国家で、北にメキシコ、北東にベリ-ズ、東にホンジュラス、南東にエルサルバドルと国境を接しています。 地形的には、北緯16度で北と南の二地帯に分け、さらに南部を山岳高原地帯と太平洋海岸地帯の二つに分けると、全体としては三地帯に分けられます。 “グアテマラを知るための67章【第2版】”(2018年7月 明石書房刊 桜井 三枝子編著)を読みました。 先住民の言葉で”薪になる木の豊かな場所”に由来し、先コロンブス期にはマヤ文明が栄え、現在も国民の過半数はマヤ系インディヘナの、新たに発展を目指すあるグアテマラの現況を活写しています。 グアテマラは、緑豊かな森林と霊鳥ケツァル、世界遺産マヤ文明のティカル遺跡の国、として知られてきました。 美しい刺繍の民族服をまとう先住民マヤ人は、遺跡とともに旅行社の観光案内の広告塔として登場します。 本書はマヤの国と言われているグアテマラの現実を知ってもらうために、考古学年代から本書刊行の2018年という現代に至るまでを扱っています。 内容は、自然、文化・言語、歴史、政治・経済、社会・人権・教育、芸術・観光などについて総合的に理解できるように9部67章で構成されています。 編著者の桜井三枝子氏は1944年生まれ、元大阪経済大学人間科学部・人間科学研究科教授で、京都外国語大学ラテンアメリカ研究所客員研究員です。 博士(上智大学、地域研究)で、専攻は文化人類学、メソアメリカ地域研究です。 執筆者は、 茨城大学人文社会科学部教授・青山和夫氏、 デロイトト-マツファイナンシャルアドバイザリ-合同会社国際開発アドバイザリ-シニアアナリスト・大木雅志氏、 京都外国語大学外国語学部教授・大越翼氏、 アタバル言語センタ-経営者・片桐真氏、 関西外国語大学外国語学部特任教授・加藤隆浩氏、 外務省参与・前駐グアテマラ特命全権大使・川原英-氏、 文化人類学専攻・小坂亜矢子氏、 専修大学経済学部教授・狐崎知巳氏、 タペストリ-ア-ティスト・小林グレイ愛子氏、 神戸市外国語大学・京都大学名誉教授・小林致広氏、 グァテマラマヤ文化友好協会理事・近藤敦子氏、 たばこと塩の博物館主任学芸員・榊玲子氏、 名古屋文理大学健康生活学部准教授・杉山立志氏、 グアテマラデルバジエ大学考古学人類学研究センタ-准教授・鈴木真太郎氏、 元京都外国語大学教授・高林則明氏、 京都市立芸術大学芸術資源センタ-非常勤講師・滝奈々子氏、 京都外国語大学名誉教授・辻豊治氏、 明治大学商学部特任准教授・敦賀公子氏、 デルヴァジエ大学講師・テロン、アンドレア氏、 国際フェイアレグリア連盟事務局イエズス会士・トゥリオ・ゴメス,マルコ氏、 弘前大学教育学部准教授・富田晃氏、 金沢大学人間社会研究域附属国際文化責源学研究センタ-教授・中村誠一氏、 摂南大学職員・最谷川来夢氏、 公益財団法人日本博勧館協会専務理事・半田昌之氏、 摂南大学外国語学部准教授・藤井嘉祥氏、 慶塵義塾大学法学部教授・本谷裕子氏、 兵庫県立大学名誉教授・眞鍋周三氏、 グアテマラデルヴァジエ大学大学院研究科教員・マルティネス,アラセリ氏、 京都産業大学文化学部教授・村上忠喜氏、 国立民族学博物館名誉教授・八杉佳穂氏、 南山大学国際教養学部教授・安原毅氏、 上智大学外国語学部教授・吉川恵美子氏、 在エルサルバドル日本国大使館動務・吉田和隆氏、 米国テキサス大学オ-スティン准教授・ロメロ,セルヒオ氏と、きわめて多数です。 経済的には、エルサルバドルと共に中央アメリカの中位グループに属しますが、1960年から1996年まで続いたグアテマラ内戦により治安や政治においてグアテマラ社会は未だに不安定な状態にあります。 グアテマラでは、36年間におよぶ陰惨な内戦がアレバロ・アルス大統領とゲリラ側最高司令官ロランド・モランの間で締結された1996年の和平協定で終わりを告げ、それから22年間が過ぎました。 2006年に旧版『グアテマラを知るための65章』が上梓されてから12年が経ち、内戦終了後の混乱を経て急激な変貌を遂げる現状を見ると、旧版を改訂する必要が生じました。 本書では、旧版の執筆者を主体として現状の追加補足を行いました。 専門分野で活躍し、グアテマラに関する優れた専門書や論文を出版したベテラン研究者、新進気鋭のグアテマラ人と邦人の若手研究者や、グアテマラ在住のグアテマラ通の各氏が筆を競っています。 読者はどの章から読み始めてもよく、本書内でテ-マや視点が重なる場合には、その章へ誘導されるように工夫がなされています。 また、巻末に掲載した執筆者各氏が提供した内外の参考文献こそが、さらに奥深く調査研究を進めたい読者には最強の知的宝庫として役立つでしょう。Ⅰ グアテマラへの誘い/第1章 「薪になる木の豊かな場所」-多様な自然環境/第2章 歴史的変遷-行政区分と経済構造/第3章 グアテマラの地名-多くはナワトル語を起源・第4章 多様な人-と多様な文化-インディヘナとは、ラディーノとは/第5章 トウモロコシを育て食べる最高の技術をもつ人-食事の科学/第6章 旧都アンティグア市-世界遺産都市を散策する/第7章 新都グアテマラ市-拡大する都市化の光と影/第8章 交通インフラ事情-首都における深刻な交通渋滞/第9章 グアテマラと日本との関係-外交関係樹立80周年Ⅱ マヤ文明の時代/第10章 ティカルとキリグア-マヤ文明の世界遺産/第11章 ティカル国立公園-日本の協力がきわだつ複合遺産/第12章 グアテマラ考古学界の現状-マヤ文明研究の最前線/第13章 ペテン県セイバル遺跡の調査から-マヤ文明の起源と盛衰の探求/第14章 西部高地三都市を訪ねて-ケツァルテナンゴ、チチカステナンゴ、ソロラⅢ スペインの征服と植民/第15章 ペドロ・デ・アルバラ-ドのグアテマラ征服-間断なく続く戦い/第16章 初代グアテマラ総督-アデランタ-ド・ドン・ペドロ・デ・アルバラ-ド/第17章 異文化との衝突と植民地支配体制の確立-スペイン人支配者と先住民/第18章 キリスト教の布教と先住民-神の名におけるマヤ先住民の支配/第19章 『ポポル・ウ-フ』と先住民文書の世界-植民地時代を生き抜く叡智/第20章 征服者セバスティアン・デ・ベラルカサル-中南米の歴史に大きな影響を及ぼしたコンキスタド-ル/21章 現中米5カ国を包含するグアテマラ総監領時代-メキシコ市やリマ市に次いでⅣ スペインからの独立と近現代/第22章 独立前後-中米連邦共和国の成立と解体/第23章 独裁の時代-独裁者たちとアメリカ資本/第24章 民主主義の芽生え-10年間の春の季節/第25章 民主主義の挫折-内戦の勃発/第26章 あそこに火を放ったのは誰だ-スペイン大使館の悪夢/第27章 2015年大統領選挙-コメディアン出身の大統領誕生Ⅴ 現代の政治と経済/第28章 新自由主義-開発につながらない自由化・開放化/第29章 米国企業の利権-バナナ産業を中心に/第30章 新経済政策-貧困問題をどうとらえるか/第31章 マキラド-ラ-韓国資本に支えられるアパレル産業の発展/第32章 マキラド-ラの労働問題-深まる労働者の窮状/第33章 拡大する中国のプレゼンスと台湾-近年高まる中国との経済関係/第34章 ディア・デ・プラサ-買い物・情報交換の重要な場である定期市/第35章 ソロラ地方の市場網-アルティプラノ南部の市場から/第36章 先住民の商人-9割以上がマヤ系先住民/第37章 大規模卸売商人の活動と生業構造の変動-1990年代のマヨリスタたち/第38章 米国のグアテマラ人-移民組織と国際送金/第39章 グアテマラとメキシコの国境-トランスナショナルな空間から考える移民問題Ⅵ 紛争を乗り越え多文化主義へ/第40章 反乱と抵抗の500年-先住民による大地と尊厳の防衛/第41章 先住民族の権利-多文化性認知と自治権行使/第42章 国内武力紛争・ジェノサイド-長期内戦の構図/第43章 和平協定と残された課題-道半ばの協定履行/第44章 市民の安全保障・マラス-治安悪化のコスト/第45章 女性の権利拡大に向けて-女性運動のプロセス/第46章 エリ-ト教育から大衆教育への歩み-フェ・イ・アレグリア(信仰と喜び)教育の定着/Ⅶ 宗教と伝統/第47章 プロテスタントの布教とカトリックの対応-カトリック改革派の浸透/第48章 中西部高地先住民の織りと装い-民族衣装の語り①/第49章 村ごとに異なる華やかな祭礼衣装-民族衣装の語り②/第50章 布が語るマヤ十字-グアテマラの民族衣装に魅せられて/第51章 グアテマラの仮面-伝統と変貌/第52章 マシモン(サンシモン)儀礼の諸相-甦るマヤの祖先神/第53章 サンティアゴ・アティトランの守護聖人祭-祭儀でまとまる強い絆/ 第54章 エスキプラスの黒いキリスト-中米和平樹立の地に教皇訪問Ⅷ 言葉と人々/第55章 インディヘナの言語-マヤ諸語・シンカ語・ガリフナ語/第56章 マヤ文字-高度なメソアメリカ文明の象徴/第57章 テキスト-低地と高地に見られる特徴/第58章 現代の先住民言語状況-社会言語学的観点から/第59章 グアテマラ総監領のナワ系言語の役割-多言語社会におけるリンガ・フランカ/第60章 ガリフナの町-リビングストンの賑わいⅨ 文化と芸術/第61章 アストゥリアスと〈魔術的リアリズム〉-時代に先駆けた中南米的現実への覚醒/第62章 モデルニスモにはじまる現代文学-トラウマとしての反革命クーデター/第63章 屋須弘平-100年前のアンティグアに暮らした日本人写真家/第64章 グアテマラ映画-映像文化の創成をめざして/第65章 グアテマラ現代演劇小史-「グアテマラの春」に双葉が芽吹いた/第66章 豊潤なグアテマラ音楽-祭礼音楽からロック・マヤまで/第67章 21世紀グアテマラの博物館-様-な貢献と新しい着眼点グアテマラを知るための参考文献

2018.09.15

コメント(0)

-

オッペケペー節と明治(感想)

明治20年代は大日本帝国憲法が公布され、最初の総選挙が実施され、最初の議会が開かれました。 議会政治の幕開けであり、ほかにもあらゆる面で日本に近代が訪れていました。 そんな時代に広まり、いまとなっては忘れ去られてしまったオッペケペー節は、誰が作り誰が歌い始めたのでしょうか。 ”オッペケペー節と明治”(2018年1月 文藝春樹秋社刊 永嶺 重敏著)を読みました。 カチューシャの唄やゴンドラの唄と並び、明治期の流行歌となった文明開化の世相を風刺するオッペケペー節を通して、明治20年代ころの近代化が始まった時代の空気に迫っています。 本書は、このような流行歌の伝播過程に関する問題に、オッペケペー節を題材にして取り組んだ試みでする。 永嶺重敏さんは1955年鹿児島県生まれ、九州大学文学部史学科卒業、図書館短期大学別科修了し、東京大学経済学部図書室に就職しました。 以後、法学部附属明治新聞雑誌文庫、史料編纂所図書室、駒場図書館、情報学環図書室、文学部図書室に勤務しました。 出版文化・大衆文化研究者で、日本マス・コミュニケーション学会、日本出版学会、メディア史研究会に所属しています。 オッペケペー節は、明治24、5年ごろ、日本中の人々が口ずさんでいた七五調の歌で、途中や末尾に、オッペケペッポー、ペッポーポーという囃子ことばが入ります。 ひょうきんな言葉の響きとは裏腹に、その歌詞には、心に自由の種を蒔け、洋語をならふて開化ぶりなど、政治的なメッセージや、鋭い批判、風刺があふれていました。 これが文明開化の荒波に翻弄されていた当時の民衆の心をつかみました。 関西の落語界出身の川上音二郎が、寄席や自分の書生芝居の幕間に歌ったのが初めとされています。 しかし、創始者は川上の師匠であった桂文之助(二世曽呂利新左衛門)の門人の3代目桂藤兵衛であったという説が有力です。 桂藤兵衛は1849年大坂安治川通3丁目の米屋の子として生まれました。 17、8歳の頃、初代桂文枝の男衆に入り、文馬を名乗り、九郎右衛門町の大富席の前座に出ました。 数年後、文車と改名し、その後、初代桂文之助=2世曽呂利新左衛門の門下となり、文字助を名乗りました。 暫く東京へ赴き6代目桂文治の世話になったり、名古屋の林家延玉門下で修行していた時期もあります。 帰阪後、1882年頃から京都を根城に、1885年3月、桂文左衛門門下で3代目桂藤兵衛を襲名しました。 木遣崩し、鎌倉節、オッペケペー節、郭巨の釜堀=テケレッツのパーなどをはやらせました。 川上音二郎は1864年筑前国博多中対馬小路町生まれ、父親の川上専蔵は福岡藩の郷士で豪商でした。 旧制福岡中学校の前身に進学しましたが、継母と折り合いが悪く、1878年に家を飛び出し大阪へ密航しました。 その後、無銭飲食で追われつつ江戸にたどり着き、口入れ屋・桂庵の奉公人に転がり込みましたが長続きせず、吉原遊郭などを転々としました。 増上寺の小僧をしていた時に、毎朝寺に散歩に来る福澤諭吉と出会い、慶應義塾の学僕・書生として慶應義塾に学び、一時は警視庁巡査となりました。 しかし長続きせず、反政府の自由党の壮士となりました。 1883年頃から自由童子と名乗り、大阪を中心に政府攻撃の演説、新聞発行などの運動を行って度々検挙されました。 1885年に講談師の鑑札を取得し、1887年には改良演劇と銘打ち、一座を率いて興行を行いました。 また、落語家の桂文之助に入門し、浮世亭◯◯と名乗りました。 やがて、世情を風刺したオッペケペー節を寄席で歌い、1889年から1894・1895年の日清戦争時に最高潮を迎えて大評判となりました。 川上一座は書生や壮士ら素人を集めたもので、書生芝居、壮士芝居と呼ばれました。 1891年2月、書生芝居を堺市の卯の日座で旗揚げし、同年、東京の中村座で板垣君遭難実記などを上演しました。 おおぎりに余興として、後鉢巻きに赤い陣羽織を着て、日の丸の軍扇をかざして歌いました。 東京では、同年6月浅草中村座で歌いました。 人気が出ると歌詞は10数種類できていたといいます。 東京でもオッペケペー節が大流行しました。 歌の変遷史に関する研究書も数多く出され、どの時代にどのような歌が流行したのか、おおよそ知ることかできるようになりました。 しかし、各時代に流行した歌かいったいどのようにして日本各地に広まりていったのかという歌の伝播過程となると、ほとんどわかっていません。 また、オッペケペー節はいわゆる演歌の系譜とも関連してとらえられることか多く、演歌の元祖、演歌の第一号と位置づける事典もあるほどです。 東京ではオッペケペー節を歌いながら唄本を売り歩くオッペケペー売りか街頭や縁日に群れをなすようになり、吉原の芸妓たちもオッペケペー節を盛んに歌い出したといいます。 しかし、現在ではオッペケペー節はまったく歌われることもありません。 オッペケペー節には、いくつもの謎が解明されないまま残されています。 そもそもこの歌を誰が作ったのか、誰か最初に歌い始めたのかさえわかっていません。 さらに、テレビ、ラジオ、レコードもない時代に、この歌がどうやって日本全国に広まっていったのかについても皆目わかっていません。 このような時代に、オッペケペー節という歌かどのようにして誕生し、大流行して、日本中で歌われるようになっていったのでしょうか。 オッペケペー節の謎を追いかけなから、明治20年代の日本社会を探検する旅を楽しんでいただきたいということです。 本書は、電波や音声メディアかまだ普及していない明治中期に、オッペケペー節という唄がどのようにして日本社会の津々浦々へ飛んでいったのか、その飛行の跡を追跡する試みです。序章 よみかえる「オッペケペー節」第1章 「オッペケペー節」関西で生まれる/京都の落語家グループと「オッペケペー節」/川上音二郎の台頭第2章「オ″ペケペー節」東京公演で人気沸騰する/「オッペケペー節」関東へ向かう/「オッペケペー節」九州・東北へ拡がる/中村座公演と「オッペケペー節」の大当たり第3章 「オッペケペー節」東京市中で大流行する/オッペケペーブームと印刷メディア/「オッペケペー節」の伝播ルート/「オッペケペー節」の歌われ方第4章「オッペケペー節」全国で歌われる/最初期の伝播例/若宮万次郎の壮士芝居ルート/壮士芝居の拡がりと「オッペケペー節」/鉄道・蓄音器・選挙と「オッペケペー節」/その他の事例第5章 「オッペケペー節」と声の文化/〈声の文化〉から〈文字の文化〉へ/「オッペケペー節」と声の文化終章 その後の展開参考文献資料一「オッペケペー節」の替え歌 J

2018.09.08

コメント(0)

-

日本のワインで奇跡を起こす(感想)

中央葡萄酒は、1923年に初代・三澤長太郎氏が勝沼に創業したのが始まりです。 1959年に設立されたのが中央葡萄酒株式会社で、三代目にあたる三澤一雄氏が現在の土台を築き、ワインブランド”グレイス”が誕生しました。 ”日本のワインで奇跡を起こす-山梨のブドウ「甲州」が世界の頂点をつかむまで”(2018年7月 ダイヤモンド社刊 三澤茂計/三澤彩奈著)を読みました。 伝統ワイナリーの夢を継ぎ世界屈指のコンクールで最高賞を連受賞した、中央葡萄酒株式会社の革新的な父娘の挑戦を紹介しています。 ぶどう栽培からのワインづくりをモットーに、従来からの2haの農園に加えて、新たに8haの農場を拓きました。 1980年には12万本のワインを貯蔵する熟成庫を地下に設け、1983年に国内初の原産地呼称ワイン=勝沼町原産地認証ワイン第1号を醸造しました。 1996年に新しい甲州種ぶどうを生み出すため、毎年500粒の種蒔きからの実生栽培に入りました。 1998年に日本初の国際ワインコンクールで最優秀国産ワインのトロフィーを受賞し、計4大会でトロフィーを受賞しました。 2002年にワールド・アトラス・オブ・ワイン第5版に、グレイス甲州が記載されました。 2005春にはぶどうの植栽が全て完了することとなり、ブドウ栽培に力を入れています。 ただし甲州種については、一部の農家に限定して原料ぶどうの契約栽培を実践しています。 ワインの香りや味わいはブドウが決定づけるとの確信があり、醸造に関しても出来る限りナチュラルなワイン造りを信条としています。 現在、4代目の三澤茂計さんが社長に就任し、2007年から長女が醸造責任者として腕を振るっています。 三澤茂計さんは1948年山梨県甲州市生まれ、東京工業大学を卒業し大手商社勤務を経て、1982年に中央葡萄酒株式会社入社、1989年より代表者を務めています。 2009年に海外展開を目的とした甲州オブジャパン=KOJを設立し、甲州という品種や産地の認知向上に貢献してきました。 2014年に主力銘柄”キュヴェ三澤”で、世界で最も権威があるといわれるワインコンクール、デキャンタ・ワールド・ワイン・アワード=DWWAで、日本で初めて金賞を受賞しました。 三澤彩奈さんは現在、中央葡萄酒株式会社取締役栽培醸造責任者を務めています。 マレーシアのワインイベントを手伝った際、自社ワインを愛飲してくれていた外国人夫婦に感激してワイン造りの道へ入ったといいます。 ボルドー大学ワイン醸造学部=DUADに入学し、卒業後、更にブルゴーニュの専門学校にも通い、2006年フランス栽培醸造上級技術者資格を取得しました。 その後、家業に戻り新たな知見を吸収しつつ、ブドウ栽培や醸造を父とともに見直してきました。 そして、スパークリングワインやロゼワインなど新たな仕込みにも挑戦し、DWWAでは2014年以来、5年連続金賞を受賞し、2016年にはスパークリング部門でも最高賞を受賞しました。 15年前、新たに拓いた三澤農場は、勝沼ぶどう郷駅から40キロ離れた県北麓に位置しています。 ブドウ畑は南に望む富士山をはじめ四方が山に囲まれた、いわば盆地山梨の縮図でもあります。 東には深田久弥の終焉の地・茅ヶ岳があり山麓は広大で、EUにも輸出している”グレイス茅ヶ岳・甲州”の重要な産地です。 北には八ヶ岳があり冬の八ヶ岳おろしは冷たく厳しいため、植え替えたばかりの若木となれば凍害から守るためにブドウ樹に藁を巻きつけます。 西に仰ぐ南アルプスには3000m級の山々が連なり、西から流れ込む低い雨雲を遮ります。 この地の日照時間が日本一である所以であり、標高700mにあり、夏には爽やかな南風が心地よい冷涼感をもたらします。 ブドウは、その土地の条件や気候によって特有の成分が育まれ、ワインの出来栄えは、ブドウ個性の良し悪しに左右されます。 そして、栽培と醸造に関わる人が存在し、ワインにその土地独特の風味が醸し出されます。 世界各地にある銘醸地で必然的に良いブドウが生まれるわけではなく、恵まれた条件を備えていることに加え数十年、数百年の努力の積み重ねが背景に存在しています。 ワインは商品としての存在価値が第一ですが、伝播する文化の側面をもち合わせています。 こうした合目的性と不変性の間をさまよいながら、ワインの魅力に取り憑かれ深く掘り下げようとしてきました。 1975年からはじまる良い食品づくりの会では、伝統に基づき本物への希求を続け、食の4条件と4原則を掲げ、異業種でありながら互いに切磋琢磨してきました。 4条件は、なにより安全、おいしい、適正な価格、ごまかしがないであり、4原則は、良い原料、清潔な工場、優秀な技術、経営者の良心です。 甲州というワインは甲州という品種のブドウから造られた白ワインであり、コーカサス地方に発祥したワイン専用のブドウ品種の系統をもっています。 シルクロードを通って中国大陸を渡り日本へたどり着いた、ミステリアスなブドウです。 甲州という品種は、4ヘクタールの自社畑から試行錯誤の末に結実した、小房で糖度の高いブドウです。 このブドウからは、今までの甲州とは格段に違うワイン用ブドウの味わいが感じられました。 本書は二部構成で、第1部”成長前夜”は、父・茂計さんにより、甲州の栽培と醸造を工夫し、産地として国内外でPRすることに腐心してきた軌跡について書かれています。 第2部”飛躍のとき”は娘・彩奈さんが、シーズンオフに南半球のワイナリーで武者修行して鍛えられてきた様子などが書かれています。 そして、海外で学んだ科学的な栽培・醸造手法の実地にどう生かしたか、醸造家・小売店・消費者それぞれのワインの見方の違いなど、日ごろの気づきも含めてまとめています。 父の書斎で、ドイツ生まれでイギリスの経済学者であるF.アーンストーシューマッハーの”スモール・イズービューティフル”という言葉を大切にしているといいます。はじめに 三澤彩奈第1部 成長前夜 三澤茂計/第1章 “二流"の悔しさを忘れない/第2章 失敗が照らした新たなる道/第3章 貪欲に吸収する第2部 飛躍のとき 三澤彩奈/第4章 「夢」を追い続ける/第5章 新たな挑戦を恐れない/第6章 さらなる高みをめざしておわりに 三澤茂計

2018.09.01

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

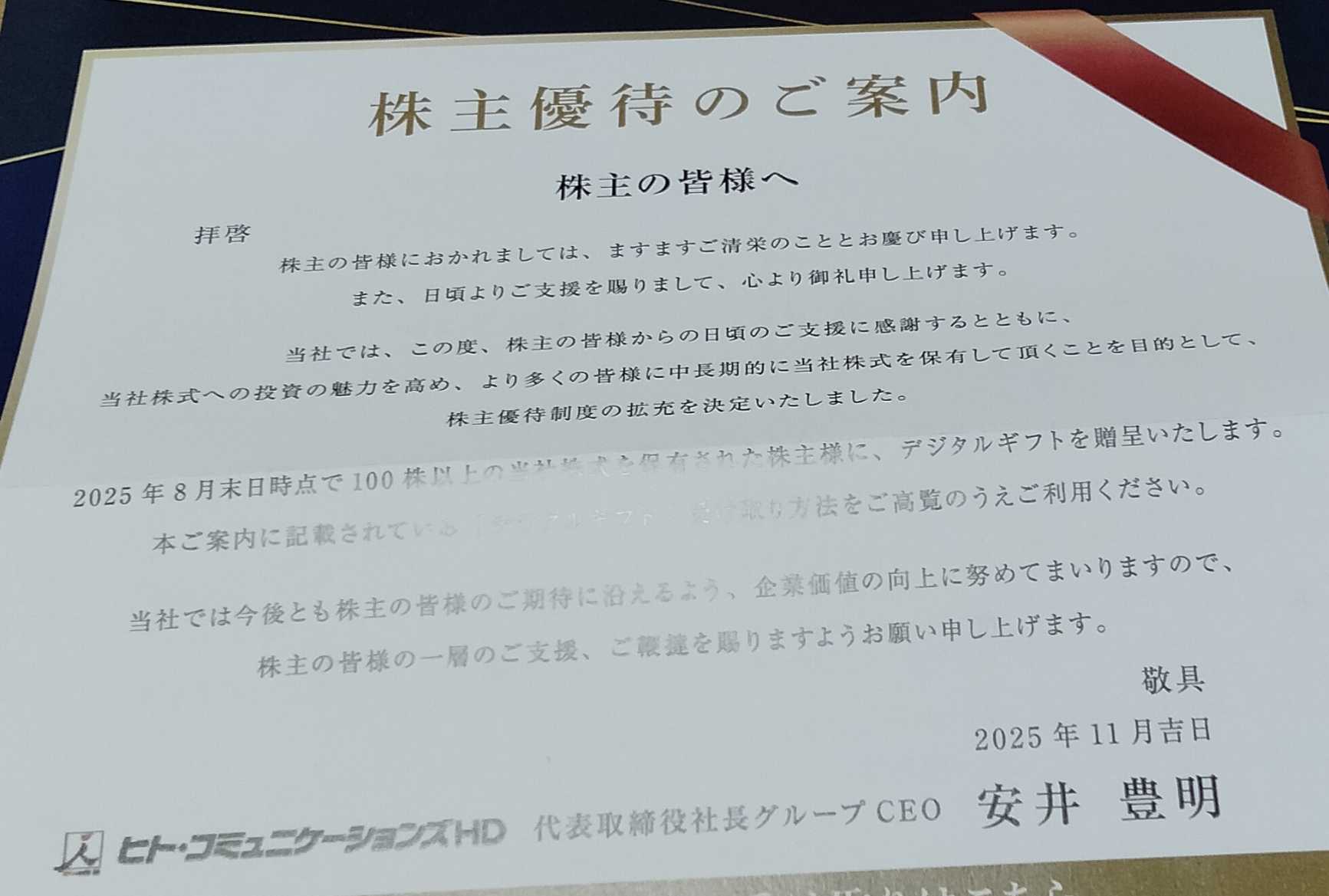

- 株主優待コレクション

- ヒト・コミュニ ケーションズH:広島…

- (2025-11-17 14:31:16)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- カルディで見つけたら是非☺️十割そば…

- (2025-11-17 10:31:25)

-