2022年10月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

三野村利左衛門と益田孝 三井財閥の礎を築いた人びと(感想)

三井発展の背景には、その時々において三井には技量ある人がいたという認識が共通していることがわかります。 人の三井とは、三井には個性的で有能な人物が集まったことと、その個性と技量を発揮できる場があったことを意味しています。 ”三野村利左衛門と益田孝 三井財閥の礎を築いた人びと”(2011年11月 山川出版社刊 森田 貴子著)を読みました。 幕末から明治期の三井中興の時代に、三野村利左衛門と益田孝はどのようにして、三井発展の基礎を築いていったのかを述べています。 人の三井という言葉がありますが、いつごろからいわれるようになったかは定かではありません。 1925年の高橋義雄さんによる”三井中興事情”には、三井発展の理由の一つが記載されています。 その中で、明治維新期に「主人と番頭とが其人を得て能く難局を切り抜け」、1891年ごろからは「思慮ある主人と手腕ある重役」がいたためと述べています。 三野村利左衛門は、三井の経営方針の中心を官金取扱いと考え、そのためには、三井家と三井の事業の分離が必要であると考えていました。 その最大の改革が大元方の組織改革でした。 益田孝は、創業期の三井物産において、三池炭礦の払下げを受け、三井物産の事業を拡大し、三井合名会社を設立し、三井を財閥へと組織しました。 森田貴子さんは東京都生まれ、東京大学文学部を卒業し、同大学院人文社会系研究科博士課程を修了しました。 博士(文学)で専門分野は日本近現代史、特に、土地制度、都市史です。 2008年から2011年まで早稲田大学文学学術院講師、2007年に高千穂大学商学部准教授、2012年に早稲田大学文学学術院准教授となりました。 現在、早稲田大学文学学術院教授を務めています。 三井家の歴史は太政大臣・藤原道長に発し、その後藤原右馬之助信生が近江に移って武士となり、初めて三井の姓を名乗ったという説があります。 しかし、三井家の先祖は伊勢商人で慶長年間、武士を廃業した三井高俊が伊勢松阪に質屋兼酒屋を開いたのが起源という説もあります。 三井家はもともと近江の国佐々木氏の家来であり、先祖は藤原道長といっていますが、道長とのつながりは後から系図を作ったのかもしれない、とも言われています。 三井高俊は質屋を主業に、酒、味噌の類を商いました。 店は越後殿の酒屋と呼ばれ、これがのちの越後屋の起こりとなりました。 高俊の四男・三井高利は伊勢から江戸に出て、1673年に越後屋三井呉服店=三越を創業しました。 同時に、京都の室町通蛸薬師に京呉服店=仕入れ部を創業しました。 その後、京都や大阪でも両替店を開業し、呉服は訪問販売で一反単位で販売しました。 代金は売り掛け=ツケ払いという、当時の商法をくつがえす、店前売りと現金安売掛け値なし=定価販売などで庶民の心をとらえ繁盛しました。 その後、幕府の公金為替にも手を広げ、両替商としても成功し、幕府御用商人となり、屈指の豪商となりました。 明治維新後、三井家は薩長主導の明治政府の資金要請に応え、政商の基盤を確固たるものにしました。 三野村利左衛門は、1821年に庄内藩士の子として鶴岡で生まれました。 1827年に父親が養家を出奔し浪人となり、父親とともに諸国を流浪しました。 やがて1839年に江戸へ出て、深川の干鰯問屋奉公を経て、旗本・小栗忠高の中間となりました。 1845年に、菜種油や砂糖を販売していた紀ノ国屋の美野川利八の養子となり、利八の名を継ぎました。 その後地道に資金を蓄え、1855年に両替株を買い両替商となりました。 1860年に旧知の小栗忠順からの小判吹替の情報を事前に得て、天保小判を買占め巨利を得ました。 1866年に三井家から勘定奉行小栗との伝を見込まれ、幕府から命ぜられた御用金50万両の減免交渉を任され、これを成功させました。 その後、小栗の三井組大番頭斎藤専造に対する要請によって、三井に勤めることとなりました。 そして、小栗と三井の間のパイプ役として通勤支配=取締役に任命され、三野村利左衛門と改名しました。 1868年に小栗忠順が失脚し、幕府の命運を察して新政府への資金援助を開始するよう三井組に働きかけました。 1872年に越後屋呉服店を三井の本流から切り離し、1873年に小野組と共に第一国立銀行を設立しました。 翌年の小野組の破綻に伴う三井組の危機に際して、三野村は三井組の内部改革のため、大隈重信大蔵卿を通じ明治維新政府との繋がりを強めました。 そして、三井組内部での権力を確立し、1876年の三井銀行設立に繋げていきました。 さらに、三井組内の商事組織である三井組国産方と合併させました。 また、井上馨と益田孝によって設立された商社先収会社の解散を機に、益田に三井物産会社を創設させました。 1877年に胃癌のため57歳で死去し、三井銀行の経営は婿養子の三野村利助が引き継ぎました。 幕末・維新期を通して、日本政府は三井との関係無しでは存立がいかない状況となっていました。 三井の転機は、1881年に明治14年の政変で下野した山陽鉄道社長の中上川彦次郎と益田孝を、三井元方重役に据えた事です。 益田孝は1848年佐渡国雑太郡相川町に生まれ、父親は箱館奉行を務めた後、江戸に赴任し、ともに江戸に出て、ヘボン塾、現・明治学院大学に学びました。 麻布善福寺に置かれていたアメリカ公使館に勤務し、ハリスから英語を学びました。 1863年にフランスに派遣された父親とともに、遣欧使節団に参加し、ヨーロッパを訪れました。 帰国後、幕府陸軍に入隊し騎兵畑を歩み、1867年に旗本となり、1868年に騎兵頭並に昇進しました。 明治維新後、1869年から横浜の貿易商館ウォルシュ・ホール商会に事務員として1年間勤務し、多くの商取引を見聞しました。 のち、自ら中屋徳兵衛と名乗って輸出商を手掛けました。 仕事仲間から紹介された大蔵大輔の井上馨の勧めで、1872年に大蔵省に入り、造幣権頭となり大阪へ赴任しました。 旧幕時代の通貨を新貨幣にきりかえる任にあたりましたが、翌年に尾去沢銅山汚職事件で井上が下野し、益田も続いて職を辞しました。 1874年に、英語に堪能だったこともあって、井上が設立した先収会社の東京本店頭取に就任しました。 1876年に、日本経済新聞の前身、中外物価新報を創刊し、同年、先収会社を改組して三井物産設立と共に同社の初代総轄に就任しました。 三井物産では綿糸、綿布、生糸、石炭、米など様々な物品を取扱い、明治後期には取扱高が日本の貿易総額の2割ほどをも占める大商社に育て上げました。 商業派の益田孝に対し、工業派の中上川彦次郎は三井の工業化政策を多数押し進めました。 次いで、不良債権問題に立ち至った三井銀行の建て直しをはかり、私鉄経営にも意欲を見せました。 しかし、学閥を嫌う益田孝と中上川彦次郎の対立が鮮明となり、1909年に5参事の合議制による運営体制に移行しました。 また、傘下の中核企業を有限会社から株式会社へ移行しました。 1893年に三井鉱山が設立され、三井銀行、三井物産、三井鉱山の御三家体制となりました。 第一次世界大戦の好景気で三井財閥は産業が大きく伸張し、三井銀行を起点に信託・生命保険・損害保険等の金融部分の拡充・多様化が進行しました。 しかし、1927年の昭和恐慌期に端を発した財閥批判が、三井財閥に向けられました。 財閥攻撃の嵐の中で、三井総両家当主・三井高棟と益田孝が協議し、三井合名理事・池田成彬を筆頭常務理事に指名し総帥に就任させました。 池田は、11家からなる三井家を説得して財団法人三井報恩会を立ち上げ、大胆な財閥転向施策を実行しました。 その後、日中戦争の勃発を契機に戦時体制へ移行した事から、財閥批判と攻撃は次第に沈静化しました。 三井財閥は戦時経済体制の有力な担い手となり、政界にも多くの幹部を送り込みました。 三野村と益田が活躍した、幕末から明治期の日本は、国内においても対外的にも、政治・経済・社会、すべてにおいて激動の時代でした。 本書は、幕末の開港から1914年に益田が三井合名会社相談役になるまでの時期を取り上げ、三野村と益田の活動をとおして、三井と日本の社会の歴史を考えています。「人の三井」/1 幕末の三井/2 三野村利左衛門と三井の改革/3 益田孝と三井物産会社の創立/4 益田孝と三井物産会社の発展/三野村利左衛門と益田孝の業績 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]三野村利左衛門と益田孝 三井財閥の礎を築いた人びと (日本史リブレット人) [ 森田貴子 ]三野村利左衛門の生涯 幕末から明治期「三井」の基礎を築いた [ 永峯光寿 ]

2022.10.29

コメント(0)

-

鷹見泉石 開国を見通した蘭学家老(感想)

鷹見泉石=たかみせんせきは1785年に、古河藩の御使番役・鷹見忠徳の嫡男として古河城下に誕生しました。 ”鷹見泉石 開国を見通した蘭学家老”(2019年2月 中央公論新社刊 片桐 一男著)を読みました。 藩主土井利位が大坂城代在任中に起きた大塩平八郎の乱で、大塩父子召し捕りを指揮した下総古河藩家老の、鷹見泉石の生涯を紹介しています。 鷹見泉石=たかみせんせきは1785年に、古河藩の御使番役・鷹見忠徳の嫡男として古河城下に誕生しました。 諱を忠常、通称を又蔵、十郎左衛門と言い、字を伯直、号は泉石の他に楓所、泰西堂、可琴軒と言いました。 また、ヤン・ヘンドリック・ダップルという蘭名も署名に用いています。 1797年に調役給仕として出仕して以降、目付、用人上席、番頭格などを経て、藩主土井利位=どいとしつらに重用されました。 1831年に280石の家老、役高500石へ昇進し、主に江戸にありました。 譜代大名の土井家は代々幕府の要職を歴任し、土井利厚・利位父子もまた寺社奉行や大坂城代、京都所司代、老中などの要職を務めていました。 泉石は藩主の利厚・利位に近侍して全国各地へ同行し、これら職務の補佐に務めました。 いち早く危機意識を持って海外情報の収集に努め、その知見は学者や幕府要人などに広く影響を与えました。 土井の鷹見か鷹見の土井か、と言われるほど、その能力は賞賛を受けました。 片桐一男さんは1934年新潟県生まれ、新潟県立与板高等学校を卒業し、1967年に法政大学大学院人文科学研究科日本史学専攻博士課程を単位取得退学しました。 法政大学同助手、1968年文部省職員を経て、1977年に青山学院大学文学部助教授、1981年に教授となり、2003年に退任し名誉教授となりました。 1983年の阿蘭陀通詞の研究で青学文学博士となり、1986年角川源義賞を受賞しました。 専門は、蘭学史、洋学史、日蘭文化交渉史です。 公益財団法人東洋文庫研究員、洋学史研究会会長を務めました。 古河藩は、下総国葛飾郡、現、茨城県古河市に存在した藩で、藩庁は古河城でした。 安土桃山時代から江戸時代初期に、土井家は下総国佐倉より16万2000石で入封し、利勝は徳川家康の落胤とする説がある人物です。 家康の時代から徳川家に仕え、徳川秀忠・家光の時代に大老・老中として幕政を統括しました。 古河では家康を縮小したような人物として、小家康と称されました。 利勝は家臣団編成と組織の構成に尽力し、天守閣の造営などを行なって藩政の基礎を固めました。 利勝の嫡男で第2代藩主の利隆は暗愚だったと伝わり、若年寄罷免に始まり、およそ藩主にふさわしくない不行跡が多かったといいます。 孫の土井利益のとき、本来ならば無嗣断絶のところでしたが、利勝の功績などから許されて存続し、志摩国鳥羽へ移封されました。 その後、江戸時代中期には、5000石の大身旗本土井利清の次男の利見が、本家の唐津藩主家を相続していた兄の利延が死去し、その養子となって家督を相続しました。 幕府では奏者番となった後、国替されて家祖利勝時代の領地古河へ復帰しました。 さらに寺社奉行を経て京都所司代にのぼり、老中の一歩前まで来たところで死去しました。 利里は子に恵まれず、西尾藩主松平乗祐の十男の才百を迎え、利見と名乗らせ家督を相続させましたが、利見は1か月足らず後に死去しました。 利厚は摂津尼崎藩主・松平忠名の四男で、利見の養嗣子となり、はじめ利和と名乗りました。 その後、45年の長きにわたり古河藩主となりました。 この間、寺社奉行、京都所司代、老中などの重職を歴任し、1万石の加増も得ました。 1804年のロシア使節レザーノフ来航時、利厚が幕府の対ロシア問題の担当となったため、泉石も対外交渉のための調査に従事しました。 これをきっかけに、泉谷は蘭学の学習と海外情報の収集を行うようになり、その後、泉石の収集した情報と知見は幕政にも生かされました。 1853年に書かれた、ペリー来航を受けての提言書”愚意摘要”は、退隠後の古河で書かれたものですが、開国と和親通商を主張するものでした。 利厚には跡継ぎがいなかったため、1822年に分家の三河刈谷藩主土井利徳の四男・利位を養嗣子に迎えました。 利位は古河藩主となり、1825年に寺社奉行に就任し1829年に退任しましたが、1830年から1834年に再任しました。 1834年から1838年にかけて、大坂城代・京都所司代・江戸城西之丸老中を歴任し、大坂城代在任中に大塩平八郎の乱を鎮圧しました。 1839年に老中に就任し、1844年に老中を辞任しました。 鷹見泉石が古河で育ったのは1975年の11歳までで、12歳のときに江戸藩邸に移り、古河藩第十代藩主である土井利厚・利和に近侍しました。 また、学問もできるうえ書や歌の才もあり、藩校である盈科堂において講書・武芸をすすめ、土井家中興の名君といわれています。 13歳で調役給仕、15歳で大小姓、17歳で御部屋附、大小姓近習番、19歳で給人打込席、部屋住料十人扶持、20歳で小納戸格取次となりました。 24歳で目付、29歳で者頭から用人にすすみました。 30歳で家老相談役に加わり、32歳の年に公用人兼帯となりました。 この頃から、藩政に加えて幕政にもかかわりを深めていました。 1821年に父が病没し250石の家督を継ぎ、1822年に古河藩が1万石の加増で8万石の藩となると、泉石も30石の加増を受けて、計280石取りとなりました。 その年に藩主利厚が病死し、泉石は新葬御用掛を務め、次いで新藩主利位家督御用役も務めたあと、御内用勤となりました。 1831年に、47歳で500石を給せられて家老となりました。 1834年に利位が大坂城代となり、泉石も藩主に従って大坂に赴きました。 1837に大塩事件が起きると、家老であった泉石は陣頭に立って働き鎮定し、帰府すると藩主に代わって浅草の誓願寺に参詣し、事件の鎮定を報告しました。 その帰路、泉石は渡辺崋山の許に立ち寄っており、崋山が正装の泉石を描いたのはこのときです。 肖像はやがて完成、のち、肖像画の白眉として国宝に指定され、万人の眼を集め続けています。 藩主利位は、事件鎮定の同年、その功により京都所司代に、翌年には西の丸老中に進みました。 泉石も京都に赴き、次いで帰府、さらに翌年、本丸老中付きで内用役を仰せ付かり、ますます繁忙をきわめていきました。 ときの首席老中であった水野越前守忠邦は天保改革を推し進め、利位は海防掛を専管する老中となりました。 泉石の蓄積された蘭学知識がますます生かされることとなり、海岸御人数調御用掛を務めました。 水野忠邦が老中職を失脚すると、利位が首席老中に就任し、1845年に泉石は50石加増され330石となりました。 1844年に江戸城本丸が焼失し、利位は老中として普請役の任を担いましたが、上納金など難問題が続出しました。 藩内と身内にも事情が生じ、利位は老中を辞任しました。 1846年には泉石も家老職を免ぜられ、古河に退隠し62歳で隠居しました。 そして、1858年に、古河長谷町の隠居屋敷、現、古河歴史博物館の鷹見泉石記念館にて、74歳で死没しました。 12歳から60年間にもわたり、自らの公務を中心に”鷹見泉石日記”が書き留められました。 ほかに、書状・地図・書籍・絵画・器物など、古河歴史博物館が所蔵する鷹見泉石関係資料3153点が、2004年に国の重要文化財に指定されました。はじめにー国宝となった鷹見泉石像/第1章 レザーノフ来航/第2章 江戸藩邸で情報収集/第3章 海外に目を向け、蘭学と欧風趣味にのめり込む/第4章 混迷する幕政・藩政に取り組んで/第5章 古河退隠で蘭学に没頭/第6章 世界のなかの日本を見据えて[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]鷹見泉石 開国を見通した蘭学家老 (中公叢書) [ 片桐一男 ]渡辺崋山作国宝「鷹見泉石像」の謎/岡田幸夫【3000円以上送料無料】

2022.10.15

コメント(0)

-

レバノンからきた能楽師の妻(感想)

レバノンは地中海盆地とアラビア内陸部の交差点に位置することから、豊かな歴史を持ち、宗教的・民族的な多様性を持つ文化的アイデンティティを形成してきました。 ”レバノンからきた能楽師の妻”(2019年12月 岩波書店刊 梅若マドレーヌ著/竹内要江訳)を読みました。 伝統演劇の能を承継する家庭の中で、日本とレバノンのふたつの文化が混じり合う様子を描いています。 紀元前64年には、同地域はローマ帝国の支配下に入り、最終的にはキリスト教のその主要な中心地の一つとなりました。 レバノン山脈では、マロン派の修道院の伝統が生まれ、アラブのイスラム教徒がこの地域を征服しても、マロン人は自分たちの宗教とアイデンティティを維持しました。 しかし、新しい宗教グループであるドゥルーズ派がレバノン山にも定着し、何世紀にもわたって宗教的な分裂が続いています。 レバノンは16世紀にオスマン帝国に征服され、その後400年間支配下に置かれました。 第一次世界大戦後のオスマン帝国の崩壊後、現在のレバノンを構成する5つの州はフランスの委任統治下に置かれました。 フランスは、マロン人とドゥルーズ人が多かったレバノン山総督府の国境を拡大し、より多くのイスラム教徒を含むようにしました。 1943年に独立したレバノンでは、主要な宗派に特定の政治的権限が割り当てられた独自の宗派主義的な政府形態が確立されました。 レバノンは当初、政治的にも経済的にも安定していましたが、様々な政治的・宗派的派閥による血なまぐさいレバノン内戦(1975年~1990年)によって崩壊しました。 この戦争は部分的に、シリア(1975年~2005年)とイスラエル(1985年~2000年)による軍事占領につながりました。 1970年代にレバノン内戦がはじまり、その後レバノン国内の政情不安が続き、家族は世界中に散り散りになったといいます。 梅若マドレーヌさんは1958年レバノン・ベイルート生まれ、父親はベイルート生まれ、母親はレバノン南部生まれでした。 二人は父方の祖父の家で出会い、互いの家の社会的経済的な違いから、自分達の結婚は認められないと思い駆け落ちしました。 当時、祖父の営んでいた貿易業は不振に陥り、父親の経済状況は厳しかったといいます。 最終的に二人は結ばれ、父親はイエスズ会が創立したサン・ジョゼフ大学理工学部の主任司書として働きました。 収入はつつましかったですが、4人の子供が私立学校で学べるようにやりくりしました。 1974年にマドレーヌの高校生活がベイルート郊外でスタートしましたが、レバノン内戦が始まって突然閉鎖されました。 その後、ベイルートが荒廃したため、両親は郊外にある寄宿学校ル・コレージュ・マリスト・シャンヴィル校に入れました。 しかし、戦火はいっこうにおとろえず、レバノンを脱出せざるをえなくなりました。 1943年生まれの姉、石黒マリーローズが1972年に来日し、日本人実業家の石黒道兼と結婚して、兵庫県芦屋市に新居を構えていました。 そこで、マドレーヌは18歳のとき芦屋にやって来ました。 道兼は東京銀行のレバノン・ベイルート出張所に勤務していたため、マリーローズと出会ったのです。 日本に定住するレバノン人はほとんどいませんが、姉を頼ってやってきたのだといいます。 マリーローズはベイルート生まれ、聖ヨセフ大学を卒業し、パリ・カトリック大学で学び、外交官の語学教師やクウェート王室付きの教師などを歴任しました。 1983年にレバノン文化教育センターを設立して館長となり、日本で唯一のカトリック教区立大学だった英知大学助教授、教授を務めました。 1989年に神戸市の国際文化交流賞を受賞し、言語学と異文化理解などについて教えました。 海外にたびたび渡航し、アメリカでは多くの青少年の刑務所や鑑別所を慰問しました。 現在は、評論家・エッセイストとしても活躍中で、ソフトバンクグループが運営する株式会社立の通信制大学、サイバー大学客員教授を務めています。 竹内要江さんは翻訳家で、南山大学外国語学部英米学科を卒業し、東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化修士課程を修了しています。 マドレーヌは芦屋に暮らすようになってすぐ、神戸の六甲にあるインターナショナルスクール、カナディアンアカデミーに通い始めました。 夫となった梅若猶彦は、この学校で出会ったクラスメイトでした。 猶彦の母親は先進的な女性で、能の伝統を海外に紹介するため、まず英語を身に着ける必要があると考えたといいます。 しかし、マドレーヌは大学入学資格試験に備えるため、レバノンに帰国しなければなりませんでした。 帰国すると、イエスズ会系のコレージュ・デ・フレール・モン・ラ・サール校の夏季集中コースに入りました。 1977年に兄のジョルジュの結婚式に出席した父親と姉のマリーローズが、マドレーヌにふさわしい大学を探すために奔走しました。 レバノンが内戦中という事情を考慮した英国レディング大学で、入学を許可されました。 大学ではコンピュータ・サイエンスを学び、優等の成績で理学士の学位を取得しました。 そして大学院進学のため、アメリカのカリフォルニア州に移り、南カルフォルニア大学に入学しました。 しかし、ロサンゼルスが好きになれなかったため、ここは数か月で学業を中断してレバノンに戻りました。 戻ってコンピュータ関連の仕事が見つかりましたが、働き始めた日に新たな戦闘が始まり、会社は閉鎖されてしまいました。 当時はシリア軍がPLOと親パレスチナのイスラム教系民兵組織に加担し、イスラエルと一触即発の危険な状態で、南部の国境付近でイスラエル軍との衝突が頻繁に起こっていました。 レバノン内戦の終結に伴い、イスラエルは一部を占領していた南レバノンから2000年に撤退しました。 シリア軍はレバノン国内に29年間も駐留していましたが、国連安全保障理事会が2005年に撤退を命じました。 日本とは深いつながりがあり、日本に行けば姉のそばで暮らせるとことから、今度は日本に舞い戻りました。 猶彦は3歳で初舞台を踏んで以来、能楽師シテ方として活動を続けています。 能楽師には、シテ方、ワキ方、狂言方、囃子方という職掌があり、各方はそれぞれに流儀があります。 また、特にワキ方・狂言方・囃子方を総称して三役ともいいます。 1977年にカナディアンアカデミーを卒業して東京に拠点を移し、伯父の梅若万三郎(二世)のもとで能楽師としての修業を続けました。 猶彦とは日本を離れていた1977年から1981年のあいだ文通を続け、再会を楽しみにしていました。 猶彦は上智大学比較文化学科を卒業し、1995年にロンドン大学ローヤルホロウェイ校博士号を取得しました。 2000年から静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科助教授、教授を務めています。 数多くの創作能、創作劇・舞踊において演出・振り付等を担当し、脚本も手掛け、新たな身体表現の創作を進めています。 活動の範囲は、国内にとどまらすアメリカ・フランス・ブラジルでの能楽公演団の団長を務めるなど、多くの海外公演に参加し、日本の古典である能の普及に尽力しています。 マドレーヌはコンピュータ・サイエンスの分野で修士号を取得するため、大阪大学大学院工学研究科に入りました。 猶彦に電話するとすぐに会おうと言われ、それからほどなくまた会うようになったそうです。 ある日マドレーヌが阪神聞で自動車を運転していると、猶彦からプロポーズがありました。 それまで結婚を意識したことなどなく、修士課程の2年目を終えなければならなりませんでした。 何よりもまだ、猶彦と家族のことをしっかり理解できているわけではありませんでしたが、大学が猶彦の母親の住まいから近かったのでよく母親の家に遊びに行っていました。 どこが気に入られたのかわかりませんが、母親が猶彦にマドレーヌと結婚するようけしかけていたようだといいます。 その後、異母兄の梅若盛義、正義や、伯父の梅若万三郎、息子の万紀夫、万佐晴にも会い、由緒ある家系に生まれた能楽師は一族の伝統に誇りを持っていると感じたそうです。 猶彦にプロポーズされたとき、こんなにかけ離れた文化に溶け込むのは無理だと思ったそうですが、能の世界のことはそんなに心配しなくていいと言われたといいます。 人は恋に落ちると、行く手にどれだけ多くの困難や障害が待構えていても、何とかなると思うもので、猶彦の魅力と、たがいに魅かれ合う気持ちに勝てなかったといいます。 二人は1982年に結婚し、2か月後に妊娠しました。 当時、大阪大学を中退し、東京大学大学院情報科学研究科で研究生として研究を続けていました。 娘が生まれ、3年後に息子が生まれ、家族は喜びに包まれました。 著者は日本という安住の地を見つけられ、日本文化にも貢献できることになり幸運であったといいます。 本書でお伝えするのは、自分というひとりの人間のこれまでの歩みです。 それは、異国で暮らす外国人として、創造性と忍耐力をもって自分の道を切り拓くことがいかに大切かを学んだ道のりでした。 さらに、夫が属する、日本文化に重要な位置を占める古典芸能、能の閉鎖的な世界に自分の居場所を見つけるまでを綴っています。 能楽師であり学者でもある夫の梅宮猶彦は、著書で能を役者の立場から分析し、一族が継承してきた伝統を紹介しました。 本書は、能の美学との個人的な出会いを軸に、人生の素晴らしさや大変さを描きたいといいます。 また、日本や世界各地で新作も含んだ能の舞台公演のプロデュースにかかわり、能の普及につとめています。プロローグーこの世界の片隅で/第1章 レバノンとの別れ/第2章 能との出会い/第3章 梅若家の子育て/第4章 能と世界をつなぐ/エピローグーレバノンと日本で母と共に暮らす [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]レバノンから来た能楽師の妻【電子書籍】[ 梅若マドレーヌ ]能楽師の娘 (角川文庫) [ 波多野 聖 ]

2022.10.01

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

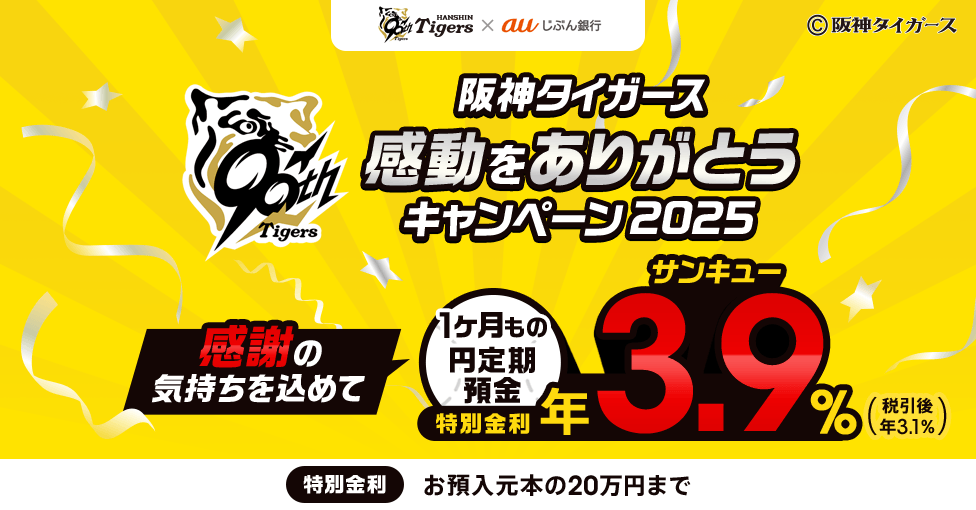

- じぶん銀行円定期3.9%キャンペーン…

- (2025-11-18 14:14:41)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- カワサキ (3045)の優待品が到着しま…

- (2025-11-18 12:22:26)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- もらって嬉しかったプレゼント(*^^*)

- (2025-11-18 14:42:30)

-