2022年05月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

ネルソン・マンデラ ー 分断を超える現実主義者(感想)

アパルトヘイトという言葉はアフリカーンス語で分離とか隔離を意味し、特に南アフリカ共和国における白人と非白人の諸関係を規定する人種隔離政策のことを指します。 ”ネルソン・マンデラ ー 分断を超える現実主義者”(2121年7月 岩波書店刊 堀内 隆行著)を読みました。 27年間の牢獄生活の後アパルトヘイト撤廃に尽力し、1994年に南アフリカ共和国の黒人初の大統領となった、マンデラの類まれな政治家としての人生を紹介しています。 アパルトヘイト以前に、南アフリカ共和国では、すでに1911年の鉱山労働法、1913年の原住民土地法、1926年の産業調整法、1927年の背徳法などの、差別的立法が成立していました。 アパルトヘイトという言葉が広く使われ始めたのは、国民党が居住地区条項を制度的に確立した1948年以降です。 国民党が政権を握って以降、集団地域法、人口登録法、投票者分離代表法、バントゥー教育法、共産主義鎮圧法、テロリズム法などが相次いで制定され、アパルトヘイト体制が成立しました。 そして、南アフリカ連邦時代から続く人種差別思考の上になりたつ、さまざまな差別立法を背景に確立されました。 白人と、黒人、インド、パキスタン、マレーシアなどのアジア系住民や、カラードとよばれる混血住民などの、非白人との諸関係を差別的に規定する人種隔離政策でした。 かねてから数々の人種差別的立法のあった南アフリカにおいて、1948年に法制として確立され、以後強力に推進されましたが、1994年全人種による初の総選挙が行われ撤廃されました。 堀内隆行さんは1976年京都府生まれ、1999年に京都大学文学部西洋史学専修を卒業し、2001年同大学大学院修士課程修了しました。 2007年に同大学大学院博士課程単位取得満期退学し、2009年に同大学大学院より博士号を取得しました。 2008年に大阪教育大学非常勤講、2010年に新潟国際情報大学非常勤講師、2007年に日本学術振興会甲南大学特別研究員を経て、2009年に新潟大学人文社会・教育科学系准教授となりました。 2014年に金沢大学歴史言語文化学系准教授となり、2022年から同大学同系教授を務めています。 ネルソン・ホリシャシャ・マンデラは1918年トランスカイのウムタタ近郊クヌ村生まれ、テンブ人の首長の子でした。 トランスカイはカイ川の向こう側を意味し、南アフリカ共和国にかつて存在したバントゥースタン自治区で、現在の東ケープ州東部に位置していました。 テンブ族は、南アフリカで二番目に人口の多いコーサ民族の一部です。 少年時代に、首長から、部族社会の反英闘争の歴史や、部族の首長が持つべきリーダーシップや寛容の精神を聞いて育ちました。 この時の経験が、反アパルトヘイト運動を根底から支えました。 メソジスト派のミッションスクールを卒業した後、フォートヘア大学で学びました。 在学中の1940年に、学生ストライキを主導したとして退学処分を受けました。 その後、南アフリカ大学の夜間の通信課程で学び、1941年に学士号を取得しました。 その後、ウィットワーテルスランド大学で法学を学び、学士号を取得しました。 1944年にアフリカ民族会議に入党し、その青年同盟を創設し青年同盟執行委員に就任して、反アパルトヘイト運動に取組みました。 南アフリカは日本から遠く離れた国で、現在直行使はなく、乗り継ぎの待ち時間を除いても、行くのに最低18時間はかかります。 ですがそのような国のことでも、多くの日本人はネルソン・マンデラの名前と顔を知っています。 アパルトヘイトの撤廃に尽力し、大統領も務めた現代の偉人としてです。 1948年に、牧師で政治家のダニエル・マランが率いた国民党が選挙に勝利し政権を奪取すると、新政権は急速にアパルトヘイト体制を構築していきました。 アフリカ民族会議では、政府へのより強硬な対決姿勢を求める声が高まり、青年同盟の有力メンバーのマンデラはその先頭に立っていました。 1949年には穏健な旧指導部を追い落とし、青年同盟からマンデラ、ウォルター・シスル、オリバー・タンボが指導部メンバーに選出されました。 ここから、アフリカ民族会議は、請願路線からストライキやデモなどを盛んに行って政府に圧力をかける戦術に転換しました。 マンデラは1950年にアフリカ民族会議青年同盟議長に就任し、アフリカ民族会議を構成する南アフリカ共産党にも入党し、党中央委員を務めるようになりました。 1952年に、ヨハネスブルグにてフォートヘア大学で出会ったオリバー・タンボと共に、黒人初の弁護士事務所を開業し、同年12月、アフリカ民族会議副議長に就任しました。 1955年にアフリカ民族会議は、他の政治団体とともに、ヨハネスブルク郊外のクリップタウンにおいて、全人種の参加する人民会議を開催して自由憲章を採択しました。 こうした活動は南アフリカ政府ににらまれ、マンデラはじめ人民会議の主要な参加者たちは、1956年に国家転覆罪で逮捕され裁判にかけられましたが無罪となりました。 こうした活動の中で、非暴力的手段の限界が叫ばれるようになり、アフリカ民族会議内でも武装闘争を支持する声が大きくなっていきました。 そして、1960年にシャープビル虐殺事件が起きると、マンデラも武装闘争路線へと転換しました。 これは、1960年3月21日に南アフリカ共和国トランスバール州ヨハネスブルグ近郊のシャープビルで発生した虐殺事件です。 アフリカ人が白人地域に入る際に身分証明書の携行を強制した法律である、パス法に反対するアフリカ人群衆に向けて警官隊が発砲し,死者 69人,負傷者 186人を出しました。 マンデラは、1961年11月に、ウムコントゥ・ウェ・シズウェという軍事組織を作り、最初の司令官になりました。 しかし、それらの活動などで1962年8月に逮捕され、また、1963年7月にはアフリカ民族会議指導部が、ヨハネスブルク近郊のリヴォニアにおいて逮捕され、すでに獄中にあったマンデラもこの件で再逮捕されました。 リヴォニア裁判と呼ばれる裁判で、マンデラは1964年に国家反逆罪で終身刑となり、ロベン島に収監されました。 1969年5月には、イギリス人傭兵の有志が集まり、ネルソンを救出する作戦が立てられたことがありましたが、南アフリカ側への情報漏れで中止されました。 獄中にあってマンデラは解放運動の象徴的な存在とみなされるようになり、マンデラの釈放が全世界から求められるようになっていきました。 1982年にはロベン島からポールスモア刑務所に移送され、ロベン島時代よりはやや環境が改善されました。 1988年にはビクター・フェルスター刑務所に再移送されました。 1989年にピーター・ウィレム・ボータ大統領がケープタウンにマンデラを招き、会見を行いました。 1989年12月にも当時の大統領フレデリック・デクラークと会談しましたが、この時はまだ獄中から釈放されることはなく、収監は27年にも及びました。 マンデラについてより詳しく知ろうとするとき、著者はインターネットも便利ですが、重要なメディアはやはり映画と本かもしれないと言います。 マンデラ映画のなかでもっとも有名なのは、2009年の”インビクタスー負けざる者たち”でしょう。 クリント・イーストウッドの監督作品で、マンデラ大統領とラグビーの南アフリカ共和国ナショナルチームとの交流を描いています。 公開から10年後の2019年にも、ラグビーワールドカップ日本大会をきっかけに、改めて見直されたようです。 近代スポーツ発祥の地イギリスでは、労働者階級のサッカーに対して、ラグビーは上流階級の競技種目とされました。 両者はやがて、イギリスの植民地だった南アフリカにも輸出されましたが、ラグビーは白人の、サッカーはアフリカ人のスポーツとして分断されました。 アパルトヘイトの時代、白人選手のみのラグビーナショナルチームは、人種差別の象徴と見なされました。 アパルトヘイトが終わっても、ナショナルチームの性格は変わりませんでした。 応援する白人の観衆たちはアパルトヘイト以前の国旗を振り、以前の国歌を歌いつづけました。 これに対して、アフリカ人たちが主導する新生国家のスポーツ統轄組織は反発し、チーム名の変更などを決議しました。 しかしマンデラの考えは違って、白人たちを赦す寛大な心を説き決議を撤回させました。 一方で、キャプテンをアフタヌーンティーに招き、新たな役割を引き受けるよう求めました。 新たな役割とは、アフリカ人たちを含む国民の士気を高めることでした。 マンデラは、押し付けがましい説得ではなく、相手が納得して行動することを重視しました。 マンデラの他者尊重の政治スタイルにかかわる、興味深い場面ですが、微妙なニュアンスについては映画を見てほしいといいます。 その後、キャプテンは次第にマンデラの意図を理解し、実行に移していったそうです。 選手はアフリカ人地区で子どもたちをコーチし、試合では率先して新国歌を歌うようになりました。 そしてチームは、1995年のワールドカップ南アフリカ大会で、大方の予想に反して優勝しました。 ナショナルチームは、新生南アフリカにおける人種間の和解の象徴となりました。 またこの大会は、テレビを含めると世界の約10億人が観戦したため、和解は国際的にも認知されることとなりました。 マンデラに関する本は挙げれば切りがなく、生涯にわたる伝記も少なくありませんが、マンデラの同志たちが書いたものについては、黒人を含む政敵への偏見を否定できません。 これに対して、ジャーナリストや歴史家による伝記のいくつかは優れているものの、日本語に関しては抄訳だったり、そもそも翻訳されていなかったりするそうです。 今われわれは、偏狭なナショナリズムが跋扈する世界に生きています。 他方マンデラは、そのような分断を超え、誰もが想像し得なかった和解を成し遂げた人でした。 1991年のアパルトヘイトの撤廃から30年、2013年のマンデラの死から8年が経ちました。 マンデラの経験を振り返ることで、偏狭なナショナリズムを超えるピジョンが見えてくるかもしれません。 著者は、天使ではないというマンデラ自身の言葉がありますので、本書はマンデラを聖人と見なしません。 また、家族関係の悩みなど人間的側面ばかりを見ることは、マンデラの重要な側面を見落とす結果にもなります。 その側面とは政治家としてのマンデラであり、マンデラは一貫した思想を説きつづけたわけでは決してありませんでした。 人種差別と対決する姿勢は終生変わらなかったものの、それを実現する方法は時々に変化しました。 こうした、現実主義者としてのマンデラを描くことが本書の課題であり、マンデラのハンディな評伝を目指すということです。第1章 首長の家に生まれて/第2章 プラグマティストという天性/第3章 非暴力主義という武器/第4章 民族の槍/第5章 「誰もが彼に影響された」/第6章 老獪な「聖人」/終章[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【中古】 ネルソン・マンデラ 分断を超える現実主義者 岩波新書1888/堀内隆行(著者) 【中古】afbネルソン・マンデラ大統領演説【電子書籍】[ 国際情勢研究会 ]

2022.05.28

コメント(0)

-

日本半導体復権への道(感想)

物質には電気を通す導体と、電気を通さない絶縁体とがあり、半導体はその中間の性質を備えた物質です。 ”日本半導体復権への道”(2021年11月 筑摩書房刊 牧本 次生著)を読みました。 世界で半導体の重要性が格段に高まっている中で、かつて世界を制した日本の半導体産業の盛衰をたどり、産業の未来と復活の道筋を提示しています。 半導体は電気を良く通す金属などの導体と、電気をほとんど通さないゴムなどの絶縁体との、中間の性質を持つシリコンなどの物質や材料のことです。 不純物の導入や熱や光、磁場、電圧、電流、放射線などの影響で、その導電性が顕著に変わる性質を持ちます。 この性質を利用して、トランジスタなどの半導体素子に利用されています。 半導体は情報の記憶、数値計算や論理演算などの知的な情報処理機能を持っており、電子機器や装置の頭脳部分として中心的役割を果たしています。 また、このような半導体を材料に用いたトランジスタや集積回路も、慣用的に半導体と呼ばれています。 最近、米中間の半導体摩擦が起き、現在も需給が逼迫するなど、世界で半導体の重要性が格段に高まっています。 半導体をめぐる国際競争の現状はどうなっているのでしょうか、また、日本の半導体に未来はあるのでしょうか。 牧本次生さんは1937年鹿児島県生まれ、1959年東京大学工学部を卒業し、日立製作所に入社し、以後一貫して半導体の道を歩みました。 1966年スタンフォード大学電気工学科修士、1971年東京大学工学博士となりました。 1986年日立製作所武蔵工場長、1989年半導体設計開発センター長、1991年取締役、1993年常務取締役、1997年専務取締役となり、2000年に日立製作所を退社しました。 同年執行役員専務としてソニーに入社し、2001年に同社顧問となり、2005年に同社を退社し、同年テクノビジョンを設立し代表となりました。 現在、エルピーダメモリ取締役、PDFソリューションズKK会長、半導体シニア協会会長、大陽日酸顧問などを務めています。 昨今、半導体をめぐる話題が多く飛び交うようになりましたが、その背景として三つの要因があるといいます。 一つは、2017年の米国トランプ政権の発足以来、米中半導体摩擦が激しくなったことです。 中国は世界最大の半導体消費国ですが、これを国内で生産することは限定的で、大半を輸入に依存しています。 国産化の比率を上げるために政府が巨額の資金を投入していることに米国は警戒を強め、安全保障上の懸念となる主要企業を、制裁対象リストに入れて制裁を加えています。 一方、米国側でも大きな不安要因を抱えており、米国企業の生産の大半をTSMCに依存し、そこには大きな地政学的リスクが潜んでいます。 仮に台湾有事の事態となれば、半導体のサプライチェーンは大混乱に陥ることになるでしょう。 そのような事態に備えて、急遽米国では国内での製造強化に動き出しています。 二つ目の要因は、2020年の末頃から突然に発生した半導体不足の問題です。 家電製品やパソコンなどもその影響を受けましたが、最も強烈な打撃を受けたのは自動車分野でした。 2021年の半ばを過ぎてもこの問題は尾を引いており、自動車生産には700万台から900万台の影響が出ると言われています。 三つ目の要因は、日本半導体の衰退が激しいことに対して、政府が急遽重い腰を上げて対策に動き出したことです。 30年前には世界における日本のシェアが50%強でしたが、現在は10%を切るところまで落ち込んでいます。 経済産業省はこのトレンドが続けば、2030年にはほぼ0%になるのではないかという予想しています。 これらの要因は別々のことのように見えますが、共通していることは近年、半導体の重要性が格段に大きくなっていることです。 これまで半導体は産業のコメと言われてきましたが、著者はその時代は過ぎて、半導体は現代文明のエンジンという表現がふさわしいのではないかといいます。 大手IT企業のグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンが自ら半導体を作るようになったこともその一つの証であり、半導体を失ったら日本の明るい未来はなくなるでしょう。 2021年3月、政府主催で半導体強化のための官民合同戦略会議が聞かれ、強靭な半導体産業を持つことが国家の命運を握ると発言し、日本における半導体の重要性が強調されました。 著者は2006年に”一国の盛衰は半導体にあり”をエ業調査会から上梓して、日本半導体の危機的状況に対して警鐘を鳴らしたといいます。 それから15年を経て政府が本格的に動き出したことは、遅きに失した感があるものの、一歩前進としてこれを受け止め、期待を寄せているそうです。 しかし、いったんこれに取り組むからには、日本半導体が絶滅危惧状態からしっかり立ち直るための道筋を作らなければなりません。 一方、一口に半導体と言ってもいろいろな切り口があり、すべての切り口で半導体が衰退しているわけではありません。 デバイス産業の川上に位置する半導体材料分野や製造装置分野は極めて健全で、強い国際競争力を維持しています。 この分野においては強きをさらに強くすることが戦略の基本となりますが、韓国・中国の台頭には十分な備えが必要です。 両国は国内に大きな市場を抱えており、長期的には極めて有利な条件となるでしょう。 逆に、弱体化しているのはデバイス産業と川下に位置する電子機器産業です。 日本においては半導体産業の黎明期から今日に至るまで、デバイス産業と川下産業とは盛衰を共にしてきました。 したがって、デバイス産業の強化のためには半導体産業と川下産業の両分野でこれを考えなければなりません。 1980年代にジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた背景の一つは、日本の家電製品が世界市場を制覇したことです。 その縁の下でこれを支えていたのが半導体であり、そのルーツは1950年代にいち早くトランジスタを使ってラジオを作り、大きな成功を収めたことにあります。 テレビやVTR、ウォークマンなどがこれに続いて、家電王国が築かれました。 これは半導体と家電製品の相乗効果がもたらした成果であり、家電分野は、メインフレーム・コンピュータとともに、1970年代、1980年代における半導体の主力市場となりました。 1990年代になるとマイクロプロセッサとメモリが半導体の中心となって、米主導のパソコン産業が立ちあがり、2000年代までパソコンが主力市場となりました。 しかし2010年代になると、半導体の主力市場の座はスマホヘと移り今日に至っています。 しかし、スマホの時代もいつまでも続くわけはなく、2030年代までには新しい主力市場が立ちあがるでしょう。 著者は、スマホの次の主力市場は自動運転車を含む、ロボティクスの分野になるだろうと予想しているといいます。 わが国にとって、ロボット産業の発展にはいくつかの大きな意義があります。 第一に、目指すべき未来社会、ソサエティ5.0において、ロボットはサイバー、フィジカル両空間の接点にあって、安全・安心なスマート社会がスムーズに機能するための必要不可欠な要素となります。 ネットで購入した物品の配送について考えてみますと、ロボットが中心になってすべてのプロセスが安心・安全・確実に行われます。 第二に、日本は少子高齢化の先進国であり、現在、65歳以上の高齢化比率は2021年で世界のトップです。 今後、労働力人口が減少し、人手不足が広く社会全体の問題になるでしょう。 高度な知能を持つ賢いロボットの存在が、人手不足に伴う諸問題を緩和することになります。 第三に、これまで右肩下がりの衰退傾向にあった、電子機器産業が再び活性化してよみがえることです。 これによって半導体の需要も再び増加傾向に転じ、日本半導体の復権の道が開けるでしょう。 半導体の方ではロボティクス産業との連携を強め、最適な半導体デバイスを先行して提供できる体制を作らなければなりません。 高性能のAI半導体が中心となりますが、その他にもメモリやマイコン、各種のセンサやパワーデバイスなど、モア・ザン・ムーア型と呼ばれる多くのデバイスが必要となります。 ムーアの法則は半導体業界の核心であり、ノードでトランジスタのサイズを縮小し、各チップに小型で高速なトランジスタを集積するという単一の焦点と飽くなき意欲に支配されてきました。 そうしたトランジスタの微細化による性能向上を目指すモア・ムーアに対し、モア・ザン・ムーアのデバイスは、デジタル・エレクトロニクスがアナログの世界に出会う、テクノロジーにおける新しい機能の多様化を表しています。 現在、5G、IoT、自動運転技術からニューラルセンサーといったさまざまな新しいアプリケーションの登場により、劇的に拡大する兆しを見せています。 政府はこのようなロボティクス産業と半導体産業の重要性について、しっかり国民の理解を得た上で、思い切った振興策を講じるべきであるといいます。 ロボット分野は極めて多岐にわたりますので、半導体デバイスに対しては非常に難しい対応が求められます。 性能面では、上位から下位までをカバーするスケーラビリティーが必要であり、異なるタスクを広くカバーするにはフレキシビリティーが求められ、ソフト、ハードの両面でこれに対応しなければなりまりません。 また、極めて専門性の高いメカニクス制御、信号処理、画像認識、音声認識・合成、通信制御などの要素技術の集積から成る総合技術です。 そのため、半導体、ロボット、自動車、コンピュータ、通信などの異分野結集型の組織で対応しなければなりません。 これらの難題を克服して、ロボティクス向け半導体デバイスの技術基盤を先行して確立するために、官民連携での強力な開発体制で推進することを提言しています。 これまでの半導体主力市場の争奪戦を総括すれば、日本は家電製品で一勝、パソコンとスマホで二敗の負け越しです。 しかし、次のロボティクス市場を制覇すれば二勝二敗のイーブンに持ち込めます。 そして、今後のロボティクス産業の発展の過程において、著者が最も注目しているのはアップルカーの動向です。 いつ出てくるかはわからないが、出るとしたらこれまでのイメージを一新し、自動車は人を運ぶロボットになるのではないでしょうか。 アップルカーの登場は、ロボティクス産業の本格的な立ち上がりを告げる号砲となるでしょう。 また、半導体分野にとっては新しい時代の到来を告げるシグナルとなるでしょう。 本書の第1章、第2章、第6章は新しく書き下ろしたものだといいます。 残りの第3章、第4章、第5章、第7章は別の著書の当該章をペースにして加筆訂正を行ったものだそうです。第1章 半導体をめぐる最近の動向/第2章 半導体は現代文明のエンジン/第3章 一国の盛衰は半導体にあり/第4章 半導体の驚異的な進化/第5章 日本半導体の盛衰/第6章 日本半導体復権への道/第7章 わが人生のシリコン・サイクル[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]日本半導体 復権への道【電子書籍】[ 牧本次生 ]【中古】 「半導体立国」日本 独創的な装置が築きあげた記録 / 日本半導体製造装置協会 / 日刊工業新聞社 [単行本]【宅配便出荷】

2022.05.21

コメント(0)

-

不忍池ものがたり - 江戸から東京へ(感想)

不忍池は上野恩賜公園の中に位置する天然の池で、周囲は約2キロメーター、全体で約11万平方メートルあり、北で上野動物園西園、東で京成上野駅、南と西で不忍通りに接しています。 ”不忍池ものがたり - 江戸から東京へ”(2018年10月 岩波書店刊 鈴木 健一著)を読みました。 忍岡に東叡山寛永寺が建立された際に、忍岡は比叡山に池は琵琶湖に見立てられ、島に弁財天がまつられた上野公園にある不忍池について、明治維新を経て現代までに育まれた文化の様相を紹介しています。 現在の不忍池は、その中央に弁才天を祀る弁天島、中之島を配し、池は遊歩のための堤で3つの部分に分かれています。 それぞれ、一面がハスで覆われる蓮池、ボートを漕いで楽しむことのできるボート池、上野動物園の中に位置しカワウが繁殖している鵜の池の3つです。 弁天島に建つ石碑によれば、不忍池の名は、かつて上野台地と本郷台地の間の地名が忍ヶ丘と呼ばれていたことに由来するといいます。 ただし異説もあり、周囲に笹が多く茂っていたことから篠輪津=しのわづが転じて不忍になったという説や、ここで男女が忍んで逢っていたからという説があります。 さらに、上野台地が忍が岡と呼ばれていたことにたいして不忍池と命名された説もあります。 寛永寺の創建以来,江戸の名所として発展し,和歌や漢詩,浮世絵など,数多くの作品に描かれました。 幕末期には,上野戦争の戦渦によって陰惨な印象を刻まれ,明治以降は,文化的施設が建ち並ぶ欧化政策の拠点へと変貌しました。 鈴木健一さんは1960年東京生まれ、東京大学文学部国文科を卒業し、1988年に同大学大学院博士課程を満期退学しました。 1994年に日本古典文学会賞を受賞し、1997年に東大文学博士となりました。 1988年、東大教養学部助手、1993年、茨城大学助教授、2001年、日本女子大学教授、2004年、学習院大学教授となり現在に至っています。 著者が子どもの頃、祖父母の家の庭には小さな池があり、鯉が何匹か泳いでいたそうです。 今でも記憶の奥底をたどると、池に水を流し込む音が聞こえてくるような気がするといいます。 通学していた文京区立昭和小学校は、隣に東洋文庫という由緒ある古典籍の図書館があり、さらに不忍通りを隔てて六義園がありました。 五代将軍綱吉に重用された柳沢吉保が造った庭園で、各所が和歌にちなんで命名され、中央に池がありました。 大きくて立派な池の周りをぐるりと歩いて、小高い丘の上からあたりを見回すと、小学生の自分もなにか偉くなったような気がしたものだといいます。 池というものは庭の一部であり、さほど大きくなく、人工的に造られ、そして文化的な香りがします。 池とは、一般に水深にはかかわらず、面積の小さい水塊を指しますが、とくに人工的に作られたものをいうことが多いそうです。 海ほど深く恐ろしいものではなく、川のように無常に流れもせず、沼のように妖しくもありません。 古代において、池とは庭園の一部であり、その庭園は特権階級が所有するものでした。 だからこそ、文化的な装いもまとっているのです。 中国でも庭園の歴史は古く、前漢武帝の時代、長安に造られた上林苑の太液はよく知られています。 神仙思想に基づき、池には不老不死の仙人が住むとされる蓬莱・方丈・瀛州の三つの島が設けられていました。 唐の高宗が洛陽に造らせた上陽宮にも園池があり、唐の詩人王建は詩の中で人の世の仙境であると称えています。 古代中国における庭園文化の隆盛は、日本にも大きな影響を与えました。 朝鮮においても、統一新羅の時代に雁鴨池という広大な池が造られるなど、庭園と池の関わりは見逃せません。 雁鴨池は文武王が造営した人工池で、現在も世界遺産に指定される慶州の歴地区に残されています。 万葉集では、皇太子草壁皇子の住まいとなった島の宮と呼ばれる庭園があったことが知られていますが、そこでも池は中心になっていました。 平安京において天皇が遊覧する神泉苑には大きな池があり、池に臨んで乾臨閣などの中国風の建造物が並び、遊宴が催されました。 嵯峨天皇の離宮としてできたのが嵯峨院であり、後に大覚寺となり、そこにあった池は大沢の池として現在も残っています。 平安時代も後半を迎え、浄土教が信仰されるようになると、浄土庭園が発達します。 その代表的な例は、藤原頼通が建てた宇治平等院の阿弥陀堂とその園池で、これも今日に面影をとどめています。 浄土庭園の池では多くの場合蓮の花が開きますが、それによって極楽浄土が想起されます。 極楽国土において8つの功徳のある池水があり、それぞれが7種の宝石から成り、さらに14の支流となって黄金の溝の中を流れます。 それぞれの中に60億の7種の宝石の蓮華がある、というような世界を体感できます。 蓮の葉が形成する果てしなく大きい世界に抱かれて、人々の心は安らかでいられるのでしょう。 不忍池においても蓮は重要な植物であったわけですが、この点は仏教的なありかたとは切り離せません。 鎌倉・室町時代は禅宗が台頭し建築も書院造りとなり、この時代の庭園ですぐ思い浮かべるのが枯山水ですが、禅宗の庭園にも池はありました。 江戸時代初期の代表的な庭園としては、智仁親王の桂離宮や後水尾天皇の修学院離宮がありますが、いずれも中心にそれぞれ心字池、浴龍池があります。 江戸時代には大名庭園がさかんに造られましたが、その多くは池の周りを回遊しながら観賞する池泉回遊式庭園でした。 庭園を築き上げるためには、莫大な富が必要となります。 時代ごとに造られた庭園、またそこに付随する池は、富や権力の象徴なのだと言えるでしょう。 庭とは文明の発達とともに自然から遠ざかった人間が自然を取り戻そうとするものでもあり、庭は自然と人為の境界に位置します。 そして、水は生命の源であり、水無しでは人間は生きていくことができません。 いわば自然の根幹を形成する水は、庭にとって不可欠なのです。 そういった根源的な事柄によっても、水に満ちた池は庭園にとって必須だったのです。 現在でも、心が疲れた時に、公園にやってきて、ベンチに腰掛け、目を閉じて、池そのもののたたずまいやその周りの動植物を楽しみ、なんとはなしに癒される経験は多くの人が実感しています。 池は、湖や沼ほどは大きくなく、しばしば人工的に造られます。 また、歴史的に見て特権階級の所有物として庭園の一部であることも多かったようです。 だからこそ文化的なものもまとわりついているのです。 今日の東京人にとってもなじみのある不忍池は、そもそもの始まりにおいて特権階級の所有物でした。 不忍池が注目されるようになるのは、徳川家康・秀忠・家光三代の将軍が帰依した、天海僧正によって寛永寺が創建されたことと密接にかかわりがあります。 池自体は自然の産物ですが、中島が築かれたり、そこに道や橋が渡されたり、さらに新地が造られるなどといった点において、人工的な要素が看取されます。 さらに文化的という点でも、江戸時代以来多くの文学・絵画作品に取り上げられたことなどによって明らかです。 明治時代以降、周辺に文化的な施設が造られたり、博覧会の会場になったことも同様です。 不忍池はこれまでの池の歴史性を十分背負っていますが、庶民の憩いの場としても大いに発展しました。 特権階級の所有物としてのみならず、万民の娯楽の場でありえたこと、これが不忍池の特質として高く評価されていい点です。 また、蓮が名物であることは浄土庭園の影響ですが、仏教的な要素を根底に持ちつつも、もっと広い範囲で不忍池の蓮は愛されました。 宗教的な枠を超えて、広く文化的な記号として、人々の間に浸透しました。 不忍池という土地で定点観測を行うことで、池そのものが持つ価値という論点、それと関わらせつつ、江戸から明治への変遷という論点を解明していくことが本書の目的であるといいます。 はじめにー池が生み出すものがたり/第1章 寛永寺の誕生/第2章 蓮見と料理茶屋/第3章 戊辰戦争の激戦地/第4章 「上野」の成立/第5章 近代文学の舞台として/第6章 現代の不忍池へ/おわりにー池の持っている力/少し長めのあとがきー自然と文化、過去と現在、高級感と庶民性 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし] 【中古】 不忍池ものがたり 江戸から東京へ/鈴木健一(著者) 【中古】afbさんぽガール いおりさん 上野不忍池編【電子書籍】[ エバーグリーン ]

2022.05.14

コメント(0)

-

法然を生きる(感想)

法然上人は諱を源空という美作の人で、初め叡山で天台教学を学びましたが,末法の世の救いは念仏以外にないことを悟り,1175年に専修念仏を説いて浄土宗を開きました。 ”法然を生きる”(2022年1月 佼成出版社刊 ひろさちや著)を読みました。 平安末期から鎌倉初期に浄土宗を開いた法然上人の生涯と思想を紹介しながら、その生き方や考え方と現代とのかかわりを解明しようとしています。 専ら阿弥陀仏の誓いを信じ、南無阿弥陀仏と念仏を唱えれば、死後は平等に往生できるという教えを説き、のちに浄土宗の開祖と仰がれました。 念仏を体系化したことにより、日本における称名念仏の元祖と称されます。 浄土宗では、善導を高祖とし、法然を元祖と崇めています。 この他力易行の教えは武士や農民の間で受け入れられ、九条兼実など貴族にも帰依する者がありました。 ひろさちやさん、本名増原良彦さんは1936年大阪市生まれ、北野高校を経て、東京大学文学部印度哲学科を卒業し、同大学院人文科学研究科印度哲学専攻博士課程を修了しました。 1965年から20年間、気象大学校教授をつとめました。 1985年に気象大学校教授を退職し、大正大学客員教授に就任し、宗教文化研究所所長を務めました。 退職後、仏教をはじめとする宗教の解説書から、仏教的な生き方を綴るエッセイまで幅広く執筆するとともに、全国各地で講演活動を行いました。 厖大かつ多様で難解な仏教の教えを、逆説やユーモアを駆使して表現される筆致や語り口は、年齢や性別を超えて好評を博しました。 自称、仏教原理主義者で、多数の一般向けの解説書を執筆しました。 ペンネームの由来は、ギリシア語で愛するを意味するPhilo(フィロ)と、サンスクリット語で真理を意味するsatya(サティヤ)の造語です。 超宗派の仏教信者の集まりである”まんだらの会”を主宰していましたが、近年その活動を終了していて、2022年4月7日に86歳で死去しました。 法然上人は1133年美作国久米、現在の岡山県久米郡久米南町の押領使、漆間時国と、母秦氏君清刀自との子として生まれました。 生誕地は、出家した熊谷直実が建立したとされる誕生寺になっています。 1141年9歳のとき、土地争論に関連し、明石源内武者貞明が夜討をしかけて父親が殺害されました。 その際の父の遺言によって仇討ちを断念し、菩提寺の院主であった、母方の叔父の僧侶・観覚のもとに引き取られました。 その才に気づいた観覚は、出家のための学問を授け、当時の仏教の最高学府であった比叡山での勉学を勧めました。 その後、1145年に、比叡山延暦寺に登り、源光に師事しました。 源光は自分ではこれ以上教えることがないとして、1147年に同じく比叡山の皇円の下で得度し、天台座主行玄を戒師として授戒を受けました。 1150年に皇円のもとを辞し、比叡山黒谷別所に移り、叡空を師として修行して戒律を護持する生活を送ることになりました。 年少であるのに出離の志をおこすとはまさに法然道理の聖であると、叡空から絶賛されました。 このとき、18歳で法然房という房号を、源光と叡空から一字ずつとって源空という諱も授かりました。 法然の僧としての正式な名は法然房源空で、智慧第一の法然房と称されました。 1156年に京都東山黒谷を出て、清凉寺に7日間参篭し、そこに集まる民衆を見て衆生救済について真剣に深く考えました。 そして醍醐寺、次いで奈良に遊学し、法相宗、三論宗、華厳宗の学僧らと談義しました。 1175年43歳の時、善導によって回心を体験し、専修念仏を奉ずる立場に進んで新たな宗派の浄土宗を開こうと考え、比叡山を下りて岡崎の小山の地に降り立ちました。 そこで法然は念仏を唱えひと眠りすると、夢の中で紫雲がたなびき、下半身がまるで仏のように金色に輝く善導が表れ、対面を果たしたといいます。 これにより、法然はますます浄土宗開宗の意思を強固にし、この地に草庵・白河禅房、現・金戒光明寺を設けました。 まもなく弟弟子である信空の叔父、円照がいる西山広谷に足を延ばしました。 法然は善導の信奉者であった円照と談義し、この地にも草庵を設けました。 間もなく東山にあった吉水草庵に移り住んで、念仏の教えを広めることとしました。 この年が浄土宗の立教開宗の年とされ、法然のもとには延暦寺の官僧であった証空、隆寛、親鸞らが入門するなど次第に勢力を拡げました。 1181年に東大寺の大勧進職に推挙されましたが辞退し、俊乗房重源を推挙しました。 1186年に、以前に法然と宗論を行ったことがある天台僧の顕真が、法然を大原勝林院に招請しました。 そこで法然は浄土宗義について、顕真、明遍、証真、貞慶、智海、重源らと一昼夜にわたって聖浄二門の問答を行いました。 念仏すれば誰でも極楽浄土へ往生できることを知った聴衆たちは大変喜び、三日三晩、断えることなく念仏を唱え続けました。 なかでも重源は、翌日に自らを南無阿弥陀仏と号して法然に師事しました。 1190年に重源の依頼により再建中の東大寺大仏殿に於いて浄土三部経を講じ、1198年に専修念仏の徒となった九条兼実の懇請を受けて『選択本願念仏集』を著しました。 1204年に、後白河法皇13回忌法要である浄土如法経法要を、法皇ゆかりの寺院・長講堂で営みました。 1204年に、比叡山の僧徒は専修念仏の停止を迫って蜂起しましたので、法然は『七箇条制誡』を草して門弟190名の署名を添えて延暦寺に送りました。 しかし、1205年の興福寺奏状の提出が原因のひとつとなって、1207年に後鳥羽上皇により念仏停止の断が下されました。 法然は還俗させられ、藤井元彦を名前として土佐国に流される予定でしたが、配流途中、九条兼実の庇護により讃岐国への流罪に変更されました。 讃岐国滞在は10ヶ月と短いものでしたが、九条家領地の塩飽諸島本島や西念寺を拠点に、75歳の高齢にもかかわらず讃岐国中に布教の足跡を残し、空海の建てた由緒ある善通寺にも参詣しました。 1207年に赦免されて讃岐国から戻って摂津国豊島郡の勝尾寺に1210年まで滞在し、翌年、京に入り吉水にもどりました。 そして、1212年1月25日に、京都東山大谷にて享年80(満78歳)で死去しました。 法然の門下には、弁長・源智・信空・隆寛・証空・聖覚・湛空・長西・幸西・道弁・親鸞・蓮生らがいます。 死んだほうがましだ、もう少し生きたいなどと考えずに、すべてを阿弥陀仏におまかせすればいい、といいます。 阿弥陀仏はあらゆる衆生を救わんがために、ただ称名念仏という一つの行をもって、その本願とされました。 現代日本の仏教が「葬式仏教」と呼ばれて、生きている人間はそっちのけで死者のための仏教になっているということも、まぎれもない事実だといいます。 けれども、本来の仏教は、死者のためのものではなく、わたしたち生きている人間に、どのように生きればよいかを教えてくれるのが本来の仏教です。 われわれがそのように断言できるのも、本書の主人公である浄土宗の開祖の法然の登場によってです。 法然以前の日本仏教は、本質的に「国家仏教」でした。 国家仏教は国家のための仏教で、そこでは国家の安泰だけが考えられていました。 国家仏教において僧侶というのは言うなれば国家公務員であり、ただひたすら天皇や貴族の利益に奉仕すればよかったのです。 そういう国家仏教によって法然は迫害を受け、流罪になっています。 そういう国家仏教の時代にあって、法然がはじめて、われわれ庶民のための仏教を説いてくれました。 優等生、品行方正な人を優先させる国家仏教と、法然の考える仏教はまったく違います。 法然が国家権力から迫害されたのも、当然と言えば当然です。 仏教は天皇や貴族たちの独占物ではない、大勢の貧しい人たち、世の中の底辺にあって悩み、苦しんで生きている人たちのために仏教はあります。 そういう仏教を法然は説き、そしてそういう人たちがどのように生きればよいかを教えてくれました。 著者は、法然はそのような仏教者だと思っているといいます。 法然の教える、われわれ庶民の生き方はどういうものでしょうか。 立派な人間になれとは言はない、立派でなくていい、あなたがいまある、そのありのままでいい、というのが法然の教えでした。 すべてをほとけさまにおまかせしておけばいい、すべてをほとけさまにおまかせして生きる、それが法然を生きることだといいます。 法然は、極楽浄土から照射してこの世で生きる意味を考えました。 それ故、この世の生き方はどうだっていいのであり、ただ極楽世界に往生できればいい、それが法然の考え方です。 そして著者は、”わたしは法然が大好きです”といいます。まえがき/第1章 法然の魅力/第2章 比叡山における修学/第3章 法然の念仏理論/第4章 浄土門の教えを説く法然/第5章 法然教団への圧迫/第6章 流罪の法然/第7章 法然の最期/第8章 現代と法然/法然略年譜 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]法然を生きる【中古】 マンガ 法然上人伝 /浄土宗出版(編者),阿川文正,佐山哲郎,川本コオ 【中古】afb

2022.05.07

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 内勤です。⛅️(8度)寒い秋模様🍂

- (2025-11-18 17:12:55)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 迷った日はキャップに助けてもらうべ…

- (2025-11-18 08:45:14)

-

-

-

- 株式投資日記

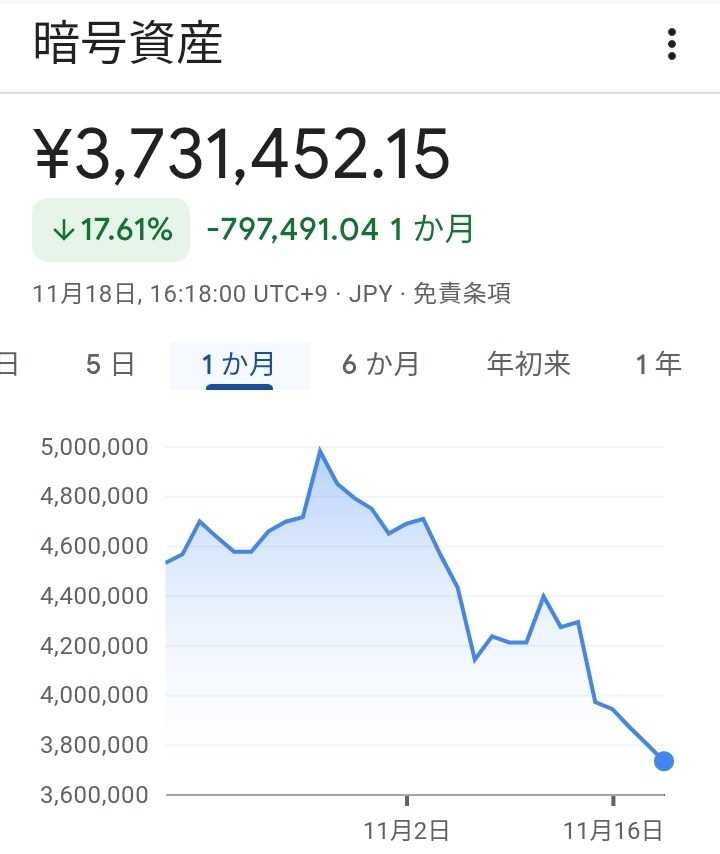

- 暗号資産、株式資産は減少中(-_-;)株…

- (2025-11-18 17:09:35)

-