2022年02月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

カラー版 やってみよう!車中泊(感想)

そもそもクルマとは人が移動するためのもの、もしくは物を運搬するためのものです。 その中で「寝る」ことを目的に作られてはいません。 ”カラー版 やってみよう!車中泊”(2021年7月 中央公論新社刊 大橋 保之著)を読みました。 いま注目を浴びている車中泊について快眠のための装備、あると便利なアイテム類、車中泊にオススメの場所、知っておくべきマナー、季節ごとの対策、一歩上の愉しみ方なののノウハウを紹介しています。 1769年にクルマが誕生してから約250年経ちますが、当初は馬4頭でひく馬車を超えるために、5馬力を目指したという話を読んだことがあるといいます。 その後、すさまじい発展を遂げて現在に至るわけですが、そもそもは「寝る」ためのものではありません。 クルマが発展してきたなかで、キャンピングカーのように車内で生活するために考えられた専用車両もあります。 しかしおおよその一般車の場合は、快適かつ安仝に運転、同乗できること、もしくは荷物がたくさん載せられることが、車種を選ぶポイントです。 スポーツカーなどは、そこに運転して楽しいという要素も入ってきて、最近では自動運転などの技術も発展しています。 クルマで寝る車中泊は苦痛ではないかという疑問がありますが、クルマで寝る車中泊は楽しいといいます。 ただし、クルマに合った適正な就寝人数か、正しい寝方をしているか、車中泊場所はどうか、季節や環境に合ったアイテムを準備しているか、ある程度の事前知識と準備が必要です。 これらの快適に寝るための条件を踏まえておけば、楽しい車中泊ライフを楽しむことができます。 大橋保之さんは1972愛知県生まれ、2010年からサッシ「カーネル」の編集に携わり、2015年から編集長に就任しました。 レジャーとしての車中泊、緊急時の車中泊避難について、クルマメーカーと協力してセミナーも開催し、「Car寝る博士」と呼ばれています。 2019年にカーネル株式会社を、資本金950万円で東京都品川区に設立しました。 旅する出版社として、雑誌「カーネル」、WEBメディア「SOTOBIRA(https://sotobira.com)」にて、車中泊やクルマ旅、アウトドア情報を展開しています。 「カーネル」は車中泊を楽しむ雑誌で、年に6回発行しています。 「カーネル」で取り扱う主なテーマは「旅」で、特にクルマ旅や車中泊をメインコンテンツとして、日本そして世界を旅するメディアを目指しています。 車中泊とは自動車または電車内で夜を過ごすことですが、正確な定義は団体や媒体などでばらつきがあり定まっていません。 多くは、通常移動手段として用いている自動車や鉄道車両を宿泊施設の代替として用いて、そこで就寝することとされます。 大別すると、自動車(自家用車・大型トラックなど)を駐車スペースに停めて、その車内で就寝するものと、移動中の公共交通機関(列車・夜行バスなど)の車内で就寝するものに分けられます。 前者は、自家用車の場合は基本的には駐車場などに駐車して行われています。 自動車での車中泊は、自動車での旅行や、災害などで住居を失った場合の車上生活などの形態として見られます。 後者は、船で旅をしつつ船内で泊まる船内泊や、飛行機で旅をしつつ飛行機内で泊まる機内泊などがあります。 なお、列車が事故や災害などで運行休止を余儀なくされ、道中の駅または線路上に停車中の車内で一夜を明かすことも車中泊と表現することがあります。 編集長を務めている「カーネル」では、車中泊とは、豪華なキャンピングカーから、ベッドなどを自分で設置したDIYカー、そして無改造の一般車まで、クルマで寝ればすべて車中泊と広く定義しています。 とはいえ、すべてが同じ車中泊かというと、そうではありません。 なかでも大きく分けられるのが、キャンピングカーと一般車での車中泊でしょう。 就寝&生活のための設備が常設されたキャンピングカーと、そういった設備を何ももたない一般車では、やはり寝方は大きく変わってくるからです。 そして、現在、車中泊ブームを牽引しているバンライフも忘れてはいけません。 生活の一部に車中泊を取り入れて、多拠点で仕事をするライフスタイルや、生活や旅の行程を発信していくインフルエンサーが多いのも特徴です。 また、各地で仕事+休日を楽しむというワーケーション(ワーク+バケーション)や、リモートワークに車中泊を活用する人も、今後はさらに増えていくことが予想できます。 自動車での旅行行程での車中泊は、所有する乗用車やワンボックスカー・ステーションワゴンなどに寝具を用意し、あるいはあらかじめ寝具がセットされたキャンピングカーの車内で就寝します。 車中泊のために車両を停める場所は、一般道路上の道の駅や高速道路上のサービスエリア・パーキングエリア、あるいは専用に整備されたオートキャンプ場などです。 そもそも道の駅やサービスエリア・パーキングエリアで認められているのは、あくまでも安全運転のための仮眠、もしくは長時間の休憩のみです。 そこで車中泊を行うことは、仮眠の延長程度までであれば認められているともいえます。 しかし、明確に宿泊を目的とした駐車あるいは施設を利用した炊事やゴミ・汚水の処理などを行うことは、施設管理者や周囲の車両とのトラブルの原因ともなり、マナー違反とされています。 国土交通省道路局の道の相談室では、道の駅駐車場など公共空間で宿泊目的の利用はご遠慮いただいていると明言しています。 一般社団法人日本RV協会(RV=Recreational Vehicle)では、連泊など長期滞在を容認し、電源やトイレ、ゴミ処理施設などが整備された駐車スペースをRVパークとして認定する活動を行っています。 日本RV協会はキャンピングカーの普及促進に向けて横浜市港北区に設立された一般社団法人で、キャンピングカービルダー、ディーラーで結成されている業界団体です。 次に、災害時に家屋損傷などの理由で自宅での寝泊まりが困難になった場合、やむを得ず自家用車で車中泊を行うことがあります。 かねてより、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などの、家屋損傷が大規模に発生した地震災害の際にも見られました。 しかし、災害対策基本法においては避難の形態としての車中泊は想定されていませんでした。 2016年の熊本地震の際、避難所の耐震性への不安やプライバシーの問題などから、半ばやむを得ず車中泊を選択するものが少なからずいました。 長期間の車中泊を続ける人たちの中に、エコノミークラス症候群が多発し、それに起因するとみられる死亡者が発生して社会問題とされました。 これについて、平成28年6月7日受領答弁第309号において、政府は災害時に自動車内に避難した者を車中避難者と位置づけ、災害対策基本法第86条の7の「やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者」に該当するとされました。 そして、日産自動車とオーテックジャパンは、車中泊避難やレジャーなどの需要に対応するため、車中泊仕様車を発売しました。 2020年に入ると、新型コロナウイルス感染症の拡大により、車中泊による避難が注目されています。 車中泊のメリットは、1日の時間の有効利用、宿泊費の節約、柔軟なスケジュールの組み立て、渋滞など混雑の回避などです。 しかし、デメリットには、快適な睡眠をとりにくい人もいること、設備面が十分とは言えない場合があること、寒暖の点で対策が必要であること、人数が多い場合は不向きであることなどがあります。 同じクルマで寝るだけでも、年齢、性別、季節、場所、天気によって快適度は大きく変わります。 もっといえば、同じ人であっても数年後に同じクルマで同じ場所で車中泊をすれば、きっとその感じ方は変わっているはずです。 車中泊にゴールはなく、進化と深化は絶え間なく続いているということです。 車中泊の人気の秘密は、幼い頃にやったことのある押し入れ体験と通じるものがあります。 押し入れは暗闇で狭いのに、なぜかワクワクした自分だけの秘密基地でした。 大人になって、あの胸躍る気持ちを感じることができます。 しかも、お気に入りの場所に行ってみて、そこであの気分が味わえるのです。 そもそも車中泊が日本全体で広まったのは、1980年代後半から1990年代前半のスキーブームが大きく関係しています。 当時、大混雑のスキー場で、朝の駐車場待ちとリフト待ちを少しでも回避する方法のひとつが、車中泊で前泊して朝イチから滑り始めることでした。 そうしてアウトドア・アクテイピテイを早朝もしくは夜に楽しむために、前泊や後泊の手段として、車中泊は自然と広がっていきました。 現在でも、アウトドア・アクティピテイを楽しむ人は多いですが、時代とともにさらに多種多様化しています。 会社を定年退職した60代以上の方々が、数年前から車中泊ユーザーに定着し、ソロもしくは夫婦がほとんどで、観光の手段として車中泊を活用しています。 数週聞から1ヵ月という長期間のクルマ旅を楽しんでいる人が多いです。 焚き火やBBQといったキャンプ行為を加えたハイブリッド型もいま人気です。 1990年代にオートキャンプブームを家族で過ごした世代がメインで、ときにテントでのキャンプを楽しみ、ときに車中泊+焚き火なども行います。 少し特殊な例としては、ただ単純にクルマで寝る(+出先で名産を食べるなど)という非日常を感じるためだけに、車中泊へ出かける人も現在増加中です。 さらに、レジャーではなく緊急時の対応のひとつとして、車中泊避難というスキルにも、災害が日常化しつつある現在、大きな関心が集まっています。 ここに挙げただけでは、車中泊とは何かなんて書ききれません。 まずはマイカーを使った車中泊をファーストステップとして楽しんでもらい、そこからステージを上げていき、自分なりのスタイルを確立していってもらうのが、やはり妥当な道のりでしょう。 本書では、一般車の車中泊をメインにしたノウハウやアイテムを紹介しつつ、適宜、キャンピングカーも含んだ車中泊全体の話を入れて進めていきたいといいます。 多くカラー写真が掲載されており、カーネルが推奨する車中泊マナー10力条が掲載されています。 ルールのあるところではルールに従う。 周囲にいる人たちに迷惑をかけない。 その場所の所有者・管理者の意向を推察し、それにこたえる行動をとろう。 近隣の住民や通行者への配慮をしよう。 日本中で車中泊を楽しんでいる人への配慮をしよう。 あとから利用する人へも配慮をしよう。 車中泊を認め、便宜を与えてくれる人々への感謝の気持ちを忘れない。 マナー違反やマナーに欠けていたと気づいたら率直に謝り、改めよう。 迷ったり判断しかねたりしたら、とりあえずやめておこう。 最後に、よかったことやうれしかったことは分かち合おう。 これ以外にも、アイドリングストップや騒音に注意すること、リードを着けていないペットなど、具体的な細かなマナーもあります。 まずは車中泊公認の駐車場で行うこと。そして判断に迷ったら、施設の管理人に質問して確認してほしいといいます。第1章 そもそも、車中泊って何?/第2章 マイカーで快眠するための基本と装備/第3章 旅を成功に導く安心・安全な場所選び/第4章 クルマ旅の基礎知識/第5章 季節によって変わる車中泊/第6章 車中泊をさらに充実させるために/第7章 車中泊の新しい活用法 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【中古】 やってみよう!車中泊 カラー版 中公新書ラクレ730/大橋保之(著者) 【中古】afb【中古】 疲れをとるなら帰りの電車で寝るのをやめなさい /伊藤和弘(著者),佐田節子(著者),三島和夫(その他) 【中古】afb

2022.02.26

コメント(0)

-

日本車は生き残れるか(感想)

日本の外を見てみると、この100年に一度とも言われる自動車産業の変革の中で、米国・欧州・中国のプレイヤーが死に物狂いで変化を遂げようとしています。 ”日本車は生き残れるか”(2021年5月 講談社刊 桑島浩彰/川端由美著)を読みました。 グローバル自動車産業が激変する中で、日本の自動車産業はどのようにすれば国際競争力を維持し生き残ることができるのか、について変化の道筋を探っています。 日本は島国ということもあり、なかなか日本国外の情報が伝わりにくく、変化に関する情報が伝播するのにどうしてもタイムラグが発生してしまいます。 一方でこのタイムラグが、急速な産業変化において致命的な事態を招く恐れがあります。 今の自動車産業の変化のスピードを日本の外から見ていると、もはや日本の自動車産業は致命的な状況にあるのではないでしょうか。 率直にそのような思いを持つ機会も多いですが、ただ嘆息しているだけでは無責任であると感じるといいます。 日本最大の雇用者数を抱える自動車産業の競争力を維持するために、自動車産業に関わる全ての人間は、今一度その現実を直視せずして、先人たちが築き上げたこの産業基盤を守り、発展させることはできません。 まだかろうじて比較優位性のある今のうちに、何としても次世代のモビリティ産業に必要な要素技術の獲得や開発を必死になって進めなければなりません。 桑島浩彰さんは1980年まれ、東京大学経済学部卒業。ハーバード大学経営大学院、ケネディ行政大学院共同学位プログラムを修了しMBA、MPAを取得しました。 その後、三菱商事、ドリームインキュベータ、ベンチャー経営2社を経て、現在K&アソシエイツ取締役、カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院エグゼクティブ・フェローを務めています。 企業のマッチングサービスを提供するリンカーズにおいて、米国事業を立ち上げ、シリコンバレーや米国の中西部と日本の製造業をつなぎ、日本の再生を図ろうと日々奮闘しているそうです。 現在、神戸大学大学院経営学研究科博士課程在学中で、東洋経済オンラインなどに記事寄稿多数あります。 川端由美さんは1971年生まれ、子供の頃から自動車が好きで、車をつくれるらしいと聞いて工学部に進学し、群馬大学大学院工学科を修了しました。 エンジニアとして住友電工に就職し、その後、二玄社に転職し、自動車雑誌の編集記者やカーグラフィック編集部にも所属しました。 退社後、2004年ごろからフリーランスのジャーナリストとして、自動車の環境問題と新技術を中心に取材活動を行っています。 海外のモーターショーや学会を精力的に取材、戦略コンサル・ファームに勤務後、戦略イノベーション・スペシャリストとしても活躍しています。 桑島浩彰さんは1980年に生まれ、当時のバブルに沸く日本経済のもと、当時小学生として受けた社会の授業で鮮明に記憶してことがあるといいます。 世界第2位の経済大国として、自動車・電機・半導体・鉄鋼・造船・石油化学など、各基幹産業が世界的な競争力を保持していました。 授業では、米国との貿易摩擦が激化する中でいかに世界との調和を図っていくか、という問いかけがあったそうです。 それが中学生となった1993年以降、一つまた一つと日本の基幹産業が国際競争力を失う姿を見せつけられ、とうとう最終消費財で当時の競争力を今も維持しているのはほぼ自動車産業だけになってしまいました。 そして、その自動車産業までもが、急速なデジタル化とサプライチェーンの水平分業の流れを受け、その競争力を侵食されようとしています。 世界の自動車産業が100年に一度の変革期を迎えているいま、日本の自動車メーカーは、欧米はもとより中国にも大きく後れを取っています。 日本の自動車業界は崩壊するのではないかというような言説が、いつのころからか目立つようになりました。 いうまでもなく、自動車産業は重工業・電気電子と並んで戦後の経済復興の立役者であり、重工業や家電メーカーが衰退しつつある現在は、日本経済を支える大黒柱的な存在です。 日本自動車工業会の統計によれば、自動車製造業の製造品出荷額は62兆3040億円と、GDPの約1割を占めます。 全製造業の製造品出荷額に占める自動車製造業の割合は18・8%、自動車関連産業の就業人口は2018年時点で542万人に達します。 日本のGDPの約1を占める巨大産業の崩壊など想像もつきません。 このコロナ禍の時代にあって、トヨタ自動車など一部のメーカーは、むしろ販売台数を伸ばしており、自動車業界の危機など大嘘だと断ずる業界関係者や専門家も多いです。 日本の自動車産業は崩壊しませんが、戦い方のルールは大きく変化し、新しいルールに適応できた企業だけが生き残ることができるといいます。 新しいルールのキーワードは、ここ数年で世界中に広がったCASEです。 コネクテッド(connected)のC、自動化(automonous)のA、シェアリング(shared)/サービス(service)のS、電動化(electric)のEのそれぞれの頭文字をとったものです。 2016年に開催されたパリーモーターショーで、当時のダイムラー会長のディーター・ツェッチェが使った言葉として知られています。 世界的には、ACES(autonomous connected, electric and shared mobility)という言葉の方が一般的ですが、本書では、日本で浸透したCASEを使用しています。 日本の自動車業界では往々にしてE(電動化)やA(自動化)の開発が先行して話題になりがちですが、CASEを並列で眺めていると本質を見誤る恐れがあるそうです。 CASEの最大のポイントは、Cつまりコネクテッドによって自動車がIoT(lnternet of Things モノのインターネット)の枠組みの中に組み込まれていくという点です。 自動車というモノがインターネットにつながると、自動車を取り巻く世界は大きく変わり、自動車産業の本当の大変化はそこから始まるのです。 もともとはOA機器だったパソコンがインターネットにつながった結果、GAFA(グーグル・アマゾン・フェイスブック・アップル)に代表される無数のIT企業が生まれました。 電話がネットとつながったスマートフォンの登場によって、莫大な数のアプリケーションやサービス提供者が生まれました。 これと同じ文脈で今の自動車業界はとらえられるべきであり、これから起きるのはネットにつながった車から生まれるまったく新しい、膨大な数のモビリディサービスです。 自動車はloTのoT、つまりネットにつながったモノになり、その後、巨大なモビリティサービスの市場が次々と誕生していくと思われます。 従来の自分の会社の技術を使って次世代の事業を考えるという時代から、社会的な課題から需要のある事業とは何かを考える時代に移ってきています。 気候変動の抑制に多国間で取り組むことを謳った2015年のパリ協定採択以来、欧米や中国ではカーボンニュートラルに熱心です。 カーボンニュートラル、化石燃料の枯渇といった社会的な課題から需要のある仕事を考え、先手を打っていました。 地域や国を挙げて、二酸化炭素の排出量を抑え植物の吸収量とあわせてゼロにするという、自動車の電動化や代替燃料の利活用に取り組み、自動車産業の側も数年前から対応してきました。 また、人口減少による公共交通のドライバー不足を解消するための自動運転であったり、個人所有の限界から、シェアリングという新しい業態が生まれたりするのは、いずれも社会的な課題が起点となっています。 欧米あるいは中国の自動車産業は、自社の技術にこだわらず、ライバルとも手を組んだり、次々と積極的な買収を行ったりしてきたのです。 翻って、日本の自動車産業は、モノづくりという意味では今でも世界トップレベルの技術を持っています。 ですが、自社の技術力、自社のモノづくりにこだわり続けたあまり、社会的な課題から事業を考えるという視点がやや足りなかったのではないでしょうか。 モノづくりの思考回路から抜け出せない経営陣がいる企業では、電動化の技術開発を技術者たちが夜を徹して開発するなどという、時代錯誤の企業経営につながりかねません。 必要なのは、電動化に関する自社の優れた技術よりも、社会的な課題に気づかずに、あるいは気づきながらも自社の立場に慢心して本当に必要な開発を怠り続けた経営陣の反省ではないでしょうか。 実は、電動車に必要な個々の技術は日本の企業が得意とする分野でもあります。 単なる電動化の技術開発やEVの商品開発であれば、一社の努力で乗り越えられるかもしれません。 ですが、求められるのは地球環境問題という大きな社会課題に向けた解決策であり、欧米や中国と同様に、日本も国と産業が一丸となって活路を見出さなければなりません。 さもなければ、日本の自動車業界は世界的に競争力を失うでしょう。 日本の自動車産業は、ここから国と業界が一丸となって日本経済の大黒柱であり続けるのでしょうか。 それとも、世界の新しいルールに沿った動きを取れず競争力を失い、業界全体が崩壊へと向かってしまうのでしょうか。 本書は、世界の自動車産業の昨今の動きを詳述しながら、日本の自動車産業にいま求められているものは何なのかを解き明かそうとする試みです。はじめに/第1章 自動車産業はどう変わるのか/第2章 いま米国で何が起きているのか1-ビッグ3の逆襲/第3章 いま米国で何が起きているのか2-シリコンバレーの襲来/第4章 いま欧州で何が起きているのか/第5章 いま中国で何が起きているのか/第6章 日本車は生き残れるか/おわりに[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【中古】 日本車は生き残れるか 講談社現代新書2617/桑島浩彰(著者),川端由美(著者) 【中古】afb【中古】 VWの失敗とエコカー戦争 日本車は生き残れるか 文春新書1058/香住駿(著者) 【中古】afb

2022.02.19

コメント(0)

-

ベルベル人 歴史・思想・文明(感想)

北西アフリカ沿岸のマグリブの地に太古の昔から住むベルベル人の集団内部には、さまざまな文明圏からやって来た多様な集団が存在していました。 ベルベルという呼称は、7世紀に東方から侵入してきたアラブ人が、マグリブの原住民を指すのに用いたベラベルという言葉に由来しています。 ”ベルベル人 歴史・思想・文明”(2121年9月 白水社刊 ジャン・セルヴィエ著/私市正年・白谷望・野口舞子訳)を読みました。 チュニス・アルジェリア・モロッコなど北西アフリカ沿岸のマグリブ地方に住む、ムーア人と呼ばれる先住民について人びとの文化などを概説しています。 ベラベルは、ローマ人が、リーメス(境界)の彼方の住民を指した呼び名バルバルスを受け継いだものです。 バルバルスは、ギリシア語のバルバロス(バルバロイ)と同じく、意味の分からぬ言葉をしゃべる異人を野蛮人扱いして呼んだ名称でした。 地中海の諸帝国が崩壊した後のあらゆる生き残りでもあり、また飢饉によってイラン高原から移住して来た遊牧民のあらゆる痕跡でもあります。 さらに、諸民族の侵入、トルコ人の逃亡奴隷や、さまざまな出自の敗残者や海岸にたどり着いた遭難者たちが、肥沃な土地を求めてマグリブの地に相次いで到来しました。 やがてベルベル人は、数世紀にわたって、地中海諸文明の継承者となり、ローマには学者を、キリスト教には教会の司教を、イスラームの帝国には王朝を、イスラーム教には聖者を供給しました。 本書は、「日没の島」「ローマの穀倉」と呼ばれる地に住むベルベル人を、言語学、考古学、歴史学、民族学、社会学、建築学、芸術、食文化、服飾といった多様な側面から論じています。 初版は1990年ですが、27年間で6版を数え、日本ではなじみのない民族でも、フランスでは広く知られ関心を引く民族であることによると思われます。 ジャン・セルヴィエさんは1918年アルジェリアのコンスタンティーヌ生まれ、父親はコンスタンティーヌで発行されていた新聞の編集長でした。 大学はパリのソルボンヌに進学し、民族学を学びました。 第二次大戦ではフランス軍志願兵として参戦しました。 1949年から1955年まで、アルジェリアを中心にマグリブ地域のベルベル社会の現地調査を行い、また1950年から1957年まで、C.N.R.S.=国立科学研究センターの研究員として従事しました。 その後、モンペリエ大学大文学部教授として社会学と民族学の講義を担当し、学部長もつとめました。 1954年にアルジェリアのオーレス地方で聞き取り調査を行っていたとき、アルジェリア独立戦争が勃発しました。 オーレス地方は、アルジェリア人の武装闘争の発火点でした。 軍の指揮官としてテロの被害にあったフランス人の救援活動にかけつけ、またその後、フランス領アルジェリアの防衛のために従軍しました。 このように、アルジェリアには特別の思い入れがあったようです。 イスラームやアラブ問題の学術研究にも関心をよせ、マグリブの生活習慣、エジプトやアルジェリアのナショナリズム運動などについて研究成果を残しました。 訳者の私市正年さんは北海道大学文学部卒、中央大学大学院(東洋史学専攻)博士課程修了、博士(史学)で、上智大学名誉教授、順天堂大学講師を務めています。 白谷 望さんはニューヨーク州立大学バッファロー校教養科学部学際的社会科学プログラム卒、上智大学大学院博士課程修了、博士(地域研究)で、愛知県立大学外国語学部准教授を務めています。 野口舞子さんはお茶の水女子大学文教育学部卒、お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士(人文科学)で、日本学術振興会特別研究員を務めています。 ベルベル人は、北アフリカのマグリブの広い地域に古くから住み、アフロ・アジア語族のベルベル諸語を母語とする人々の総称です。 北アフリカ諸国でアラブ人が多数を占めるようになった現在も一定の人口をもち、文化的な独自性を維持する先住民族です。 形質的には、元来はコーカソイドだったと考えられますが、トゥアレグ族など混血により一部ネグロイド化した部族も見られます。 カビール、シャウィーア、ムザブ人、トゥアレグの4部族をはじめ、多くの諸部族に分かれます。 東はエジプト西部の砂漠地帯から、西はモロッコ全域、南はニジェール川方面まで、サハラ砂漠以北の広い地域にわたって分布し、総人口は1000万人から1500万人ほどです。 モロッコでは国の人口の半数、アルジェリアで5分の1、その他、リビア、チュニジア、モーリタニア、ニジェール、マリなどでそれぞれ人口の数%を占めます。 北アフリカのアラブ部族の中には、ベルベル部族がアラブ化したと考えられているものも多いです。 ヨーロッパのベルベル人移民人口は300万人と言われ、主にフランス、オランダ、ベルギー、ドイツなどに居住している他、北米ではカナダのケベック州にも居住しています。 ベルベル人の先祖はタドラルト・アカクス(1万2000年前)やタッシリ・ナジェールに代表されるカプサ文化(1万年前-4000年前)と呼ばれる石器文化を築いた人々と考えられています。 チュニジア周辺から、北アフリカ全域に広がったとみられています。 ベルベル人の歴史は侵略者との戦いと敗北の連続に彩られています。 紀元前10世紀頃、フェニキア人がカルタゴなどの交易都市を建設すると、ヌミディアのヌミディア人やマウレタニアのマウリ人などのベルベル系先住民族は隊商交易に従事し、傭兵としても用いられました。 また、古代エジプト王朝とは緊密な関係にあり、傭兵となって王国軍の主力になり活躍することもあれば、王権の弱体化によって王位を簒奪することもありました。 西のマウリやヌミディアのマッサエシュリ部族とマッシュリー部族は、部族連合を組んで集権的な国家を整えていきました。 東のガラマンテス族達は、小部族が合従連衡する状態から抜け出せないまま現代に至り、リビア内戦の遠因となりました。 古代カルタゴの末期、前219年の第二次ポエニ戦争でカルタゴが衰えた後、その西のヌミディアでも紀元前112年から、共和政ローマの侵攻を受けユグルタ戦争となりました。 長い抵抗の末にローマ帝国に屈服し、その属州となりました。 ラテン語が公用語として高い権威を持つようになり、ベルベル人の知識人や指導者もラテン語を解するようになりました。 ローマ帝国がキリスト教化された後には、ベルベル人のキリスト教化が進みました。 ローマ帝国の衰退の後、フン族の侵入に押される形でゲルマニアに出自するヴァンダル人が北ヨーロッパからガリア、ヒスパニアを越えて侵入し、ベルベル人を征服してヴァンダル王国を樹立しました。 ローマ帝国時代からヴァンダル王国の時代にかけて、一部のベルベル人は言語的にロマンス化し、民衆ラテン語の方言を話すようになりました。 ヴァンダル王国は6世紀に入ると、ベルベル人の反乱や東ゴート王国との戦争により衰退し、最終的に東ローマ帝国によって征服されました。 7世紀以来、イスラーム教が浸透し、ウマイヤ朝、アッバース朝の支配を受けながらアラブ人との同化が進みました。 アッバース朝の支配が弱まると、8~9世紀にモロッコのイドリース朝、アルジェリアのルスタム朝、チュニジアのアグラブ朝などが自立しましたが、いずれもアラブ人が支配する国家でした。 アグラブ朝は地中海沿岸に艦隊を送り、キリスト教世界を海上から圧迫しました。 ついで10世紀にチュニジアにシーア派国家のファーティマ朝が起こりましたが、ファーティマ朝は間もなく拠点をエジプトのカイロに移し、その後はマグリブにはベルベル人のイスラーム地方政権の分立が続きました。 11世紀に成立したムラービト朝はベルベル人を主体とした王朝であり、その勢力はイベリア半島にも及びました。 次のムワッヒド朝もベルベル人を統一した有力なイスラーム王朝でした。 ムワッヒド朝衰退後は再び分裂時代に入り、モロッコのマリーン朝、チュニジアのハフス朝のもとで西方イスラーム文化が繁栄しました。 しかし、イスラーム教が続くいた結果、現在はベルベル人としての独自性はなく、ほとんどアラブ化しています。 本書は、ベルベル人(公式にはアマズィダ)についての知の総合化を試みた書です。 著者かモンペリエ大学を定年退職後に出版したことから、ベルベル研究の集大成の成果を一般書として著した書と言えるといいます。 マグリブの地の最古の住民ベルベル人は、この地の歴史の経糸となってきた民族です。 穀物栽培の文明を共有する、様々な文明圏からやって来た多様な集団の生き残りであり、さらにイラン高原から移住してきた遊牧民の痕跡でもありました。 しかしこの一見、ばらばらな人びとからなるベルベル人の世界には、地中海文明の継承者としての深い統一性か見いだされます。 フェニキア、ローマ、アラブ、トルコ、フランスといった侵入者に対し、山岳地に逃げ、反乱を企て、また再結集をしました。 それが今日のベルベル系住民の主な居住地を形成しました。 ベルベル人たちの統一性を確立させているものは、現世においても来世においても、クランを重視し、その上に築かれたベルベル的思想の不変要素です。 死者は、墓の守護者として生者を守っていると考え、死者と生者という相対立する二つの要素か補完的に結合するという思想は、地中海文明の古い二元論です。 永遠に対立する二つの原理が、補完的に結合することによって統一性か生まれる、という思想です。 二元論はさまざまな社会組織や政治組織の中に見出されます。 地中海の北の国々への移住は、マグリブの人びとの精神の中に、近代世界に参加するのか、しばらくは後退や態度の保留をしながら、そこへの参加を拒否するのか、という選択をせまりました。 いずれの選択をするにせよ、西洋との文化的衝突は不可避であり、その結果もたらされる衝撃波の大きさは、予測不可能です。 本書は、言語学、考古学、歴史学、民族学、社会学、建築学、芸術や食文化、服飾など多様な側面から論じた、ベルベル人に関する知識の総合的分析です。 ベルベル文明を地中海世界の中に位置づけ、その古代から継承された伝統的社会の物事に隠れた神話や儀礼、象徴の分析によって、ベルベル人の思想・行動・文明の統一性と不変性を明らかにしました。第1章 日没の島/第2章 今日のベルベル語話者と彼らの「話し言葉」/第3章 ベルベル語/第4章 ベルベル人とマグリブの歴史/第5章 ベルベル文明/第6章 ベルベル芸術/結論[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]ベルベル人 歴史・思想・文明/ジャン・セルヴィエ/私市正年/白谷望【1000円以上送料無料】【中古】 北アフリカ、西の地の果ての国の物語/門倉まさる(著者) 【中古】afb

2022.02.12

コメント(0)

-

みみずのたわごと 徳川慶喜家に嫁いだ松平容保の孫の半生(感想)

松平容保の孫の松平和子は華族として生まれて育ち、23歳で公爵・徳川慶光と結婚して徳川和子となりました。 ”みみずのたわごと 徳川慶喜家に嫁いだ松平容保の孫の半生”(2020年11月 東京キララ社刊 徳川和子/山岸美喜著)を読みました。 徳川慶喜の孫、徳川慶光に嫁いだ松平容保の孫、徳川和子による手記を元に貴重な史料と多数の写真で綴る家族の物語です。 本書で、長女、次女が生まれた戦前の暮らしから、戦後、華族制度が廃止され長男が生まれた後の暮らしまでを紹介しています。 徳川慶喜は1837年生まれの江戸幕府第15代征夷大将軍で、在職は1867年1月10日から1868年1月3日でした。 江戸幕府最後の将軍であり、日本史上最後の征夷大将軍でした。 在任中に江戸城に入城しなかった唯一の将軍で、最も長生きした将軍です。 御三卿一橋徳川家の第9代当主時に、将軍後見職や禁裏御守衛総督などの要職を務めました。 徳川宗家を相続した約4か月後に、第15代将軍に就任しました。 大政奉還や新政府軍への江戸開城を行ない、明治維新後に従一位勲一等公爵、貴族院議員となりました。 1888年に 静岡県の静岡城下の西草深に移住し、1897年に再び東京の巣鴨に移住しました。 1901年に小日向第六天町に移転し、1902年に公爵を受爵し、徳川宗家とは別に、徳川慶喜家の創設を許されました。 德川慶光は江戸幕府第15代将軍、徳川慶喜の孫で、1913年に公爵、徳川慶久と有栖川宮威仁親王の第二王女、實枝子の長男として東京市小石川区第六天町の屋敷で生まれました。 1922年に父が急死したため10歳で襲爵し、伯父が後見人となりました。 学習院から東京帝国大学文学部支那哲学科に進んで中国哲学を専攻し、卒業後は宮内省図書寮に勤務しました。 1938年10月5日に、会津松平家の子爵松平保男の四女・和子と結婚しました。 松平保男は旧会津藩主、松平容保の七男で会津松平家の12代目当主です。 松平容保は陸奥国会津藩9代藩主で、京都守護職を務めました。 江戸四谷土手三番丁の高須藩邸で藩主、松平義建の六男庶子として生まれました。 1846年に実の叔父にあたる会津藩第8代藩主、容敬の養子となり、和田倉門内、会津松平家上屋敷に迎えられました。 高須四兄弟の一人で、血統的には水戸藩主・徳川治保の子孫で、現在の徳川宗家は容保の男系子孫です。 松平保男は1900年に海軍兵学校を卒業し、1902年に海軍少尉に任官し、横須賀水雷団第1水雷艇隊付となり、日露戦争に出征しました。 1905年に海軍大尉に昇進し、鎮遠分隊長とし日本海海戦に参戦しました。 1910年に長兄、松平容大の死去に伴い、子女がいなかった容大の子爵位を継承しました。 最終階級は海軍少将で、貴族院議員を務めた政治家でもあります。 本書収載の「みみずのたわごと」は、親族に配られた私家版をもとに、私家版未収の原稿を追加し、直筆原稿原本を参照の上、全体を再構成したものです。 第1章みみずのたわごとは、徳川慶喜の孫・徳川慶光に嫁いだ松平容保の孫・松平和子(徳川和子)による手記です。 第2章歴史の中に生きる家族は、徳川和子の孫である山岸美喜が、家族の歴史が日本の歴史であるという立場から、本手記を出版する背景などを解説しています。 第3章徳川慶喜家写真帖は、写真で綴る徳川慶喜家4代の歴史です。 徳川和子は1917年に東京市小石川区第六天町で、旧会津藩主松平容保の5男で子爵、海軍少将、貴族院議員の松平保男の4女として生まれました。 母親は旧沼津藩主子爵、水野忠敬の4女でした。 本書を取りまとめたのは、松平容保の玄孫の山岸美喜氏です。 同氏は1968年生まれ、徳川和子の長女、安喜子の次女です。 現在、クラシックコンサートの企画事業を手掛けるとともに、「徳川将軍珈琲」宣伝大使も務めています。 徳川将軍珈琲は、徳川慶喜のひ孫にあたる、叔父の徳川慶朝氏が茨城でコーヒー豆の開発と販売に取り組んでできたものです。 慶喜も大のコーヒー好きと伝えられ、2017年9月に慶朝氏が亡くなったため、玄孫の美喜氏が宣伝大使となったそうです。 慶朝氏が亡くなってから資料整理を続け、自身の祖母でもある、徳川和子の手記をまとめました。 和子は生まれた家のことは、取り壊されて建て替えられたのであまり覚えていないといいます。 最初の記憶は、1921年頃、邸新築のため一時家令の飯沼の舎宅に住んでいた時に、妹・順子が生まれたことでした。 その家のお勝手には、もちろん水道がありましたが、玄関脇にポンプ式井戸があって、向かい側の長屋の人たちも使っていました。 生まれてすぐの頃に父が大病をしたため、母は毎日病院へ行っており、そのあと今度は、母が死に掛かったそうで、あまり親に甘えることができませんでした。 そのため無口で周りの人に気を遣ってばかりいて、自分でも損な性格だと思っていたそうです。 和子は1921年に女子学習院幼稚園に入園しました。 祖父にあたる容保は正室にはお子がなく、父親たちは側室の、田代孫兵衛の娘の佐久さんという方の子供です。 新築の邸には、このおばあちゃんの部屋もできていましたが、完成前に亡くなったので子供のおねんねの部屋になりました。 この部屋は、八畳の二の間続きで床の間と出窓もあり、手洗いも付いていて立派でしたが、日当たりは悪く陰気だったそうです。 一方、1910年に他界した、容保の長男、松平容大の未亡人のお住まいは、二階建てで見晴らしも最高で、おまけに納戸を入れて上下二間ずつ四部屋もありました。 新邸は、1922年か23年にできたかと思いますが、普請場は本当に楽しい遊び場で、カンナをかけている大工さんのそばで、木っ端をもらって積み本などをしていました。 和子は1923年9月に、女子学習院に前期入学しました。 9月1日のこと、学校ごっこの準備のため、黒板を取り付けたり小さい椅子を並べたりしていました。 すると、突然ものすごい音と一緒に家が揺れ動き始め、何がなんだかわからないまま隣の勉強部屋までこけつまろびつ行ったそうです。 その時、執事室から長い廊下を走ってきた家令に抱き上げられて、廊下の出口から外に出ようとした途端、目の前の石灯龍が音を立てて倒れてきました。 おまけに屋根から瓦がザザーツと降ってきました。 9月1日11時58分32秒に発生した、マグニチュード7.9と推定される関東大地震でした。 幸いして助かり、家も新築のため潰れくて済みました。 1933年4月に女子学習院本科を卒業しました。 同年、裏千家不審庵に入門し、以後、50年間断続的に、茶の湯に親しみました。 1938年10月に公爵、徳川慶光と結婚しました。 1940年に、夫の最初の召集があった習志野での訓練中、肺炎のため陸軍第二病院に入院し、召集解除となりました。 1942年に長女、安喜子を出産しました。 1944年に次女、眞佐子を出産しました。 同年、夫が3度目の召集で出征しました。 東京の空襲が激しくなって、5月に軽井沢の別荘に疎開しました。 1945年8月に終戦となり、11月に東京へ引き揚げました。 同年12月に、夫が帰還しました。 1946年に、高松宮別邸、興津座漁座に引き移り、その後、静岡市西奈村瀬名へ引き移りました。 長女、安喜子が西奈小学校へ入学しました。 1950年に次女、眞佐子が入学しました。 2月に長男。慶朝を出産しました。 4月17日に、東京港区高輪高松宮邸内官舎へ移転しました。 子供たちは高輪台小学校へ転校し、後、森村学園へ入学しました。 1964年に長女、安喜子が深川行郎と結婚し、後、2男1女をもうけました。 1966年に次女、眞佐子が平沼赳夫と結婚し、後、2男1女をもうけました。 1972年9月に、町田市南つくし野に移住しました。 1993年2月に夫、慶光が他界し、1995年3月に長女、安喜子が他界しました。 そして、2003年5月に和子が他界しました。 原稿をワープロで打ってくれた和子の姉、徳子の長男から電話があり、何か題名をつけなければと急に言われて困ってしまったそうです。 まえがきにあった「限りなく透明に」が良いというのですが、文中に手あたり次第、ベストタブーの本から言葉を取り入れて書いてしまったため、それでは盗作になってしまいます。 「まあ、みみずのたわごとみたいなものね」と、口走ったら、それが良いといって、そのままタイトルに打ってしまいました。 なんとなんとこれは、大文豪・徳富蘆花の作品の一つの名前でもあったのです。 6部限定で兄弟だけに配ったものの、九州在住の和子の長姉から、他人には見せないようにとの電話がきたそうです。 ワープロ打ちの製本があまりに上手にできていたためか、印刷所に出したと思ったのかもしれません。 「もちろんです、回し読みをしたらすぐに捨てますから」と申し上げました。 ところが、これを読んだ甥姪孫たちが面白いと言ってお腹を抱えて笑っています。 「おばあちゃま、早く続きを書いてよ」などと年寄りを喜ばせます。 また何か勘違いをしておいでのようで、華やかな全盛時代のお話を読ませてほしいなとのお世辞も言います。 確かに、軽井沢には6000坪の別荘があり、庭で乗馬やテニスを楽しむことができました。 葉山の海岸近くの別荘は海水浴と冬の避寒用、第六天の広い屋敷にはコックや運転手など20人以上の使用人も住んでいました。 公爵夫人として上流社交界でのお付き合いもありました。 晩年は、都内のマンションで息子の慶朝と二人で平穏に暮らしていました。 その昔話に語られる華族としての暮らしと、現代の暮らしとのギャップに驚かされたものです。 大きな屋敷に住んでいた幼少期に対して、広くもない普通のマンション暮らししていた和子に、「こんな暮らしになって、昔はよかったなあって思うことはないの」と尋ねたそうです。 すると返事は、「だってしょうがないじゃない。それが時代というものなのだから」であったといいます。 和子がこの本のもとになった手記を書き終えてから、30年以上が経ちました。 書かれた当時「みみずのたわごと」と題されていて、「なんでみみずなの」と聞くと、「地下でゴニョゴニョ言ってるからよ」と言っていたそうです。 ワープロで入力されたコピー版を松戸市の戸定歴史館に預けた時点では、「老婆のたわごと」というタイトルが付けられていました。 戸定歴史館のある戸定邸は、現在の松戸市松戸に水戸藩最後11代藩主の徳川昭武が造った別邸で、現在、国の重要文化財となっています。 今回は、和子が考えた「みみずのたわごと」を題名として世に出し、墓前にお供えしたいといいます。第一章 みみずのたわごと 徳川和子まえがき/一 少女時代/おいたち/関東大震災のこと/幼稚園/女子学習院初等科/変な話/小石川の通学路/二 懐かしい人たち/同級生/いしのこと/まきのこと/俥夫のしょうとくにのこと/間瀬さんのこと/野出蕉雨と佐々木主馬/商人部屋/行商人/市電/映画と演劇/三 人種差別(差別用語)について/四 歯医者の思い出/五 オートバイの音/六 美容院の今昔/あとがきに代えて第二章 歴史の中に生きる家族 山岸美喜はじめに/徳川家と松平家/祖父母一家の暮らし/戦後の徳川家/高松宮妃喜久子殿下のこと/秩父宮妃勢津子殿下のこと/華族の責任/徳川和子のその後/祖父母の家/祖母の友人/祖父母との別れ/叔父の晩年/さいごに第三章 徳川慶喜家写真帖[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]みみずのたわごと 徳川慶喜家に嫁いだ松平容保の孫の半生徳川和子

2022.02.05

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-18 18:10:01)

-

-

-

- 株式投資日記

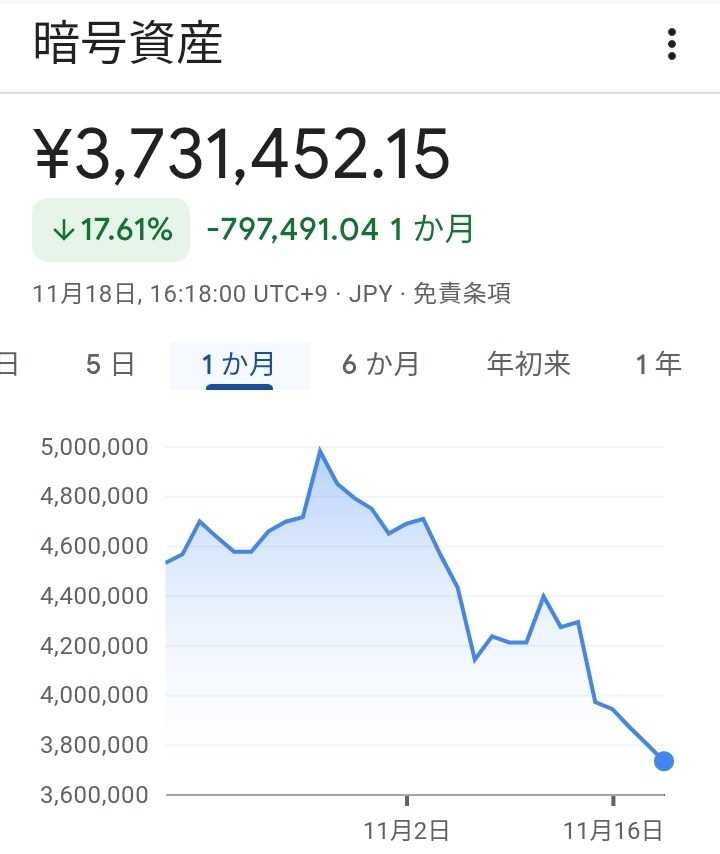

- 暗号資産、株式資産は減少中(-_-;)株…

- (2025-11-18 17:09:35)

-