2019年11月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

晩秋の紅葉を満喫する

・・・どうやら今年は紅葉の色付きが遅いらしい・・・という話を聞いていたが、ようやく先週は近場で「紅葉狩り」を楽しむことができた。各地を周遊したなかで特に素晴らしかったのは、久しぶりに訪れた国名勝「堀庭園」の紅葉であった。☆関連サイト・・・国名勝「旧堀氏庭園」(島根県鹿足郡津和野町)本日の掲載画像は、上記の庭園内外で撮影したものだ。体は冷えるも心が熱く躍動する一時であった。

2019年11月22日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(12)…京都編(下)

京都御所を参観した後、山城国一之宮「下賀茂神社(賀茂御祖神社)」(京都市左京区)の参拝に続き、同じく山城国一之宮の「上賀茂神社(賀茂別雷神社)」(京都市北区)を参拝した。京都の北方から流れ込む高野川と賀茂川の合流付近に鎮座する上賀茂・下賀茂両神社の総称として、一般では山城国一之宮「賀茂神社」と称する。そこで冒頭の画像は、「上賀茂神社」の朱色に映える「楼門」を撮影したものである。そして下の画像は、楼門の横に掲げられた当神社の由緒を映したものだ。楼門をくぐり御神前で参拝を終えて左方を見遣ると、「特別参拝の受付」という文字が目に入ったので、直ぐに受付を済ませ既に多くの人が集う直会殿に入ると、神主による当神社の御祭神誕生にまつわる「賀茂神話」の説明がされており、途中から参加することになった。すると程なくして、なぜか神主から『ここに集われた方々の中で、トレッキングをなさる方がいたら手を上げてください。』と何度か言われたので、登山靴を履いていたこともあり恥ずかしながら手を上げた。すると神主は、『当社の御神体山で「神山(こうやま)」という標高300m位の山が近くにあります。当社では「禁足地」としておりますが、山頂には三角点もあり普通に登ることのできる山です。登山ルートはネットで検索すると数例が出てきますので、どうぞ気軽に登ってみてください。』と言われたので、思わず頷いたのであった。実は上記の如く、この社殿内で神主を通じて「神山」の登山許可とも思える「御託宣」があったことから、翌日の神山登拝が実現したのであった。次に上の画像は、神社境内の「二の鳥居」をくぐった先にある、尖った円錐形に美しく象られた盛砂が印象的な一対の「立砂(たてずな)」を撮影したものである。下の解説版の記述にあるように、この「立砂」は当神社の神体山である「神山(こうやま)」に因むものとされていた。この「上賀茂神社」は、二つの河川の合流点より賀茂川を約3km遡ったところに鎮座している。社伝によると、この神社の本殿は天武朝の造営とされているが、古くは本殿の背後に「扉」があり、祭儀の際はその「扉」を開いて行われていたということである。その理由は、この神社の北北西2kmのところに、主祭神の「賀茂別雷神」が降臨したと伝わる「神山(こうやま・標高 301m)」があるからで、それはつまり「上賀茂神社」は元は〔拝殿〕であり、「神山」そのものが〔本殿〕だったということになる。興味深いことに、当神社と「神山」の間には遺跡が多く、縄文土器や石器類、また弥生土器などが沢山出土しており、この一帯は古代からの祭祀場だったようである。上の画像は当神社の駐車場の一角から、垣根にあった「神山」を解説する立看板と、道路の向こうに優美な姿が映る「神山」を展望したものである。・・・明日が晴れであれば登ろう・・・ということで、駐車場で翌日の天候を調べると快晴だったので、上記のように上賀茂神社では禁足地とされるけれども、図らずも当神社の神主から登拝許可をいただくかたちとなった「神山(こうやま)」に登ることを決め、急遽だったがレンタカーの延長申込やホテルの予約も無事に完了したのであった。そして上の画像は、いつも引用する参考書籍(下記)から抜粋した、京都の地図に描かれた天体の地上投影図である。◎参考書籍・・・『 星空の卑弥呼(下巻)』榊 晶一郎 著作・星雲社(2004年 初版)上図を参考にすると、京都には主に「おうし座」が投影されており、高野川と賀茂川によって造られるV字形を「おうし座」の「V(ヒアデス星団)」と比定すれば、上賀茂神社の神体山である「神山」は、まさしく「おうし座」の一等星「アルデバラン」の投影地となっている。地元の「山口」においては、市内を流れる椹野川(ふしのがわ)の河口域にある「日の山(標高 146m)」が、私なりの見立てでは天体「アルデバラン」の投影地と比定でき、これに関する記事を以下のリンクに書いたことがある。※関連記事・・・「日の山」の麓にある縄文遺跡さて翌10月28日の早朝、何度もネット検索して確認できた登山口から、上賀茂神社の神体山である「神山(こうやま)」に登り始めた。少し迷いながらも約40分で山頂に到着。そこで神主が話していた山頂を示す三角点の石標と「神山」と書かれた標識を撮影したものが上の画像である。そして緩やかな山頂部を少し南方に下って確認できたのが、上の画像に映る威厳に満ちた「磐座」であった。この神山の頂きにある磐座こそ、上賀茂神社の主祭神「賀茂別雷大神」が天降ったと伝わる「降臨石(こうりんせき)」である。この磐座「降臨石」から、さらに少し下った木々の狭間から、南方に見える京都市街を撮影したものが上の画像だ。眼前に広がる景色を見ていると、この「神山」が古代より京都を治める中心的な祭祀場だと感じられた。ところで、明日10月14日の夕刻から翌15日の未明にかけて、東京の皇居東御苑にて「大嘗祭(だいじょうさい)」が斎行される。この「大嘗祭」とは、天皇が即位後に初めて行う「新嘗祭(にいなめさい)」のことで、先の「即位礼」により皇位の継承を内外に宣明した天皇が、日本国の祭り主の地位として初めてその年の収穫を神に報告し感謝する一代一度限りの儀式である。伝え聞くところによれば、この正式な天皇としての資格を獲得するための、一連の皇位継承儀礼を締めくくる最も重要な儀式である「大嘗祭」を主催し、その祭儀の全てを取り仕切っているのは、実は「宮内庁」でもなければ「伊勢神宮」でもなく、京都の「賀茂神社」ということである。以上のことから、山城国一之宮「賀茂神社」が古来より重要な社(やしろ)と位置付けられてきたことがうかがえ、奇しくも今この時に神体山である「神山」山頂への登拝を許され、また御神体の「降臨石」を拝がむことができたことは、この上もなく有り難き幸せであった。これにて【中央】を担う祭祀場を巡る一連のシリーズは終了である !(^^)!

2019年11月13日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(11)…京都編(中)

かつて平安京の中央を南北に通る「朱雀大路」(平安京のメインストリート)の南端に、京の内外との境となっていた「羅城門(らじょうもん)」(平安京の表玄関)があった。その「羅城門」の東方を守護するために配置された「東寺」を後にして向かったのは、794年(延暦13年)に都が「長岡京」から「平安京」に遷都された際、最初に建設された都の中心施設「平安宮朝堂院」の正殿である「大極殿(だいごくでん)」の跡であった。そこで上の画像は、1895年(明治28年)に平安遷都1100年を記念して建てられた石碑を撮影したものである。その石碑には「大極殿遺阯」と刻まれている。(京都市中央区千本丸太町)ちなみに1895年は「平安京」に都が移り、第50代 桓武天皇が「大極殿」で初めて正月の拝賀を受けた延暦15(796)年から1100年目に当たり、これを記念して企画されたのが、桓武天皇を顕彰する祭典「平安遷都千百年紀念祭」であった。ただし近年の発掘調査によって、その「大極殿跡」は冒頭画像に映る石碑の付近ではなく、千本通(朱雀大路)と丸太町通の交差点を北西側から撮影した、この上の画像の付近であったことが明らかにされている。(※すぐ上の画像は、その交差点隅の歩道にあった「大極殿」の説明板を拡大したものである。)そして次に訪ねたのは、現在の京都の中央たる「京都御所」であった。(※2016年より通年無料の一般公開となる。)そこで上の画像は、入場門を通過してすぐの皇族専用の玄関「新御車寄(しんみくるまよせ)」を撮影したもので、まずその優美な建築様式や雅やかな意匠に魅了された。この建物は大正4年(1915年)の大正天皇の即位礼に際して建てられたもので、大正時代以降の天皇皇后両陛下は、こちらを玄関として使用されるということである。次に上の画像は、南方にあって三戸からなる「承明門(じょうめいもん)」を通して、京都御所において最も格式の高い正殿である「紫宸殿(ししんでん)」を撮影したものである。「紫宸殿」の広い前庭を挟んで南にある「承明門」の三戸のうち中央は、天皇陛下専用の門ということである。その中央の門より「紫宸殿」を撮影した画像が上だ。いよいよ回廊に囲まれた南庭に入り、正殿「紫宸殿」の全体像を撮影したものが上の画像である。普段は紫宸殿内部の中央に、天皇皇后両陛下の御座である「高御座」と「御帳台」が置かれており、明治・大正・昭和の三代にわたる天皇の即位礼は、この建物内で行われた。ちなみに「平成」や、この度の「令和」の御代変りに際しては、両陛下の御座を京都御所から東京の皇居宮殿に解体移動して用いられた。また画像のように南庭には、紫宸殿から見て左側(東側)に「左近の桜」、 そして右側(西側)に「右近の橘」が植えられている。 そして以下の画像の数々は、上掲の「紫宸殿」を出た後に御所内の各所を撮影し、印象に残った写真を掲載したものである。晴天にも恵まれ清々しい気分で京都御所を参観することができ感無量であった。

2019年11月12日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(10)…京都編(上)

今回の旅路は「奈良」で終焉かと思いきや、やはり「京都」も・・・ということで10月26日は、午前中に奈良から京都へJRで移動、京都駅前でレンタカーを借りて最初に向かったのは真言宗総本山「東寺」(教王護国寺)であった。久しぶりの「東寺」への参詣。そこで冒頭の画像は、東寺 南大門(正門)の手前右手(東側)にある「寺名石標」から、築地塀(ついじべい)越しの国宝「五重塔」にかけて撮影したものである。(※画像の石標の真上と右横の芝生に映る二羽の「アオサギ(蒼鷺)」が微笑ましい。)南大門を入り五重塔のある右手(東側)を見ると、その手前には上の画像のように社殿が鎮座している。この神社は東寺が創建される以前からこの地を守護してきた地主神を祀る「八島殿」(やしまでん)である。上の画像に映る由緒に、当社の祭神は「大己貴神(大国主命)」とあるのだが、かつて私が最初に東寺を参詣した折、下の画像に映る東寺の寺紋「八雲紋(やくものもん)」の由来について寺務所で尋ねたところ、この出雲系の地主神を境内で祀る「八島殿」の御紋とする見解を僧侶から聞いたことを憶えている。そこで、かつて上の画像の「八雲紋」について書いた日記が、以下にリンクした関連記事である。※関連記事・・・「 八雲の紋 」京都 東寺と出雲を結ぶ謎(2005年6月29日 )次に、同じく南大門を入り、左手(西側)に鎮座する神社が「八幡社殿」である。下の画像の由緒とは別に、弘仁元年(810年)の〔薬子の変〕に際して、「空海」が嵯峨天皇の勝利を祈願して八幡神をまつり、社殿を建立したのが開創とされる。加えて上の由緒にあるように、本尊である国宝「八幡三神像(僧形八幡神と二尊の女神)」は、「空海」が一本の霊木から造り出した貴重なものとされ、秘仏として古くから大切に保存されてきた日本最古の神像と伝わる。そして南大門の真正面にある建物を映した上の画像は、国宝「金堂」(本尊 薬師三尊)の全体像である。 この「金堂」は東寺の本堂であり、延暦15年(796年) 東寺の創建時に建立された最初のお堂(現存の建物は1603年に再建)とされている。「金堂」の北側にあって、「空海」が密教の教えを伝える中心的建物として位置づけ、伽藍の中央に配置したとされる「講堂(こうどう)」を撮影したものが上の画像である。堂内には密教の教えを視覚的にあらわす曼荼羅を、21体の仏像を使って立体化した「羯磨曼荼羅(かつままんだら)」…通称「立体曼荼羅」…を安置する。実は、この「講堂」に安置された21体の仏像のうち15体の仏像が、「東京国立博物館」で開催された特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」に展示期間中の今年5月、たまたま上京していた折に見学に訪れたことが契機となり、書いた日記が以下のリンクである。※関連記事・・・持参した「立体七角形」と「八雲紋」の遭遇最後に「東寺」といえば、京都のシンボルともいえる国宝「五重塔」が有名だ。(上の画像)この東寺の「五重塔」は日本一の高さを誇る木造塔(54.8m)で、天長3年(826年)に「空海」が金堂に続いて創建に着手した建物である。(※現在の五重塔は寛永21年(1644年)に再建)内部には下の画像に映る解説にあるように、心柱を大日如来に見立て金剛界の四仏像と八大菩薩像が安置され、壁や柱には金剛界曼荼羅や八大龍王、真言八祖像が描かれている。

2019年11月11日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(9)…奈良編(下)

そして近年、粛々と復元事業が進行中の特別史跡「平城宮跡」を計画地とした国営の「平城宮跡歴史公園」を訪ねた。そこで冒頭を含む上から三枚の画像は、西暦724年(神亀元年)に 第45代「聖武天皇」の即位式が行われた「大極殿」(2010年に復原)を含む「第一次大極殿院」を撮影したものである。平城宮跡の北方に位置する「第一次大極殿院」は、この「大極殿」を含む南北約320m・東西約180mの区間に建造された古代の宮都における中心施設であり、天皇の即位や外国使節との謁見など国家の重要な儀式が行われた場所とされている。◎関連サイト・・・国営「平城宮跡歴史公園」そういえば、かつて「平城遷都1300年祭」ということで、復元されたばかりの「大極殿」を見学しようと、この「平城宮跡」を訪れたことがあった。その際に書いた日記が以下のリンクである。※関連記事・・・平城遷都1300年祭へ・・・さて上に並ぶ五枚の画像は、復元された「大極殿」の中央に置かれた「高御座(たかみくら)」(実物大の模型)を、様々な角度から撮影したものである。この「高御座」は、奈良時代から「天皇の即位」に関する重要な儀式などで用いられてきたとされている。場内の解説員の話によると、古式に則り復元された(画像に映る)「高御座」は、この度の「令和」の即位式で使用された「高御座」と比べると、「つくり」に多少の違いがあるということであった。その「多少の違い」を私なりに解説すると、そもそも「高御座」の構造は上から見て八角形状なので周囲に八つの側面があるわけだが、画像の「高御座」については前方と後方の二つの側面が帳(とばり…室内と室外を区切るために垂れ下げる布)で開閉でき、残りの六つの側面は面材で塞がれているのだが、この度の即位式で使用された「高御座」については八つの側面が全て帳(とばり)で開閉できるようになっているということである。加えて解説員の話で印象に残ったのは、前回の日記で取り上げた「東大寺」という名称の由来であった。その歴史に造詣の深い年配の解説員は、「大極殿」前方の回廊より実際に「東大寺」が見える東方を指さして・・・「東大寺」の寺院名は本来「金光明四天王護国之寺(きんこうみょうしてんのうごこくのてら)」と申しますが、この「大極殿」(中央)の〔東にある大きな寺〕なので、後に「東大寺」と言われるようになったのです・・・と話したのであった。まさに歴史の現場で聞いた解説だけに、単純明快にして実に説得力のある話であった。すると、夕方になるにつれ青空が広がってきたので、奈良盆地を一望できる「若草山」の山上で夕暮れを見ようと車を走らせた。そこで上の画像は、夕日が沈んだ直後に展望した「奈良」の、清々しい景観を撮影したものである。この「若草山(標高 342m)」は、面積33ヘクタールの芝生に覆われた山で、山頂には5世紀頃に築造されたといわれる史跡 鶯塚古墳(うぐいすづかこふん)がある。標高300m以上の山頂にある古墳としては、日本で最大級の「前方後円墳(全長103m)」ということだ。『枕草子』に登場する鶯陵はここともいわれ、「鶯陵」の石碑が立つ後円部を撮影した画像が上である。そして、下の画像に映る「若草山から望む奈良市街の夜景」は、「新日本三大夜景」に選定されているとのことである。

2019年11月09日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(8)…奈良編(上)

10月26日は午前中にJR奈良駅に到着。レンタカーを借りて最初に向かったのは「東大寺」であった。第45代 聖武天皇の詔により「東大寺」が創建される際、その造立の建築材料となる木材や金属等を産出する御料地が現在の山口県域に選定された背景に、古代日本の「陰陽五行」による呪術があったことに気づいたことが契機となり、かつて同天皇にまつわる治績をうかがうべく全国各地を訪ねる長旅にも出たことがあった。※関連記事・・・大仏造立と呪術※関連記事・・・「春の旅」の締め括り(上)さて冒頭の画像は、東大寺の境内に鎮座する「手向山八幡宮」に向かう道すがら遭遇した牡鹿である。境内で見かけた多くの牡鹿は、そのほとんどが根元から角を切られていたのだが、この画像に映る鹿だけは立派な角が生えていた。これまで野生の鹿をはじめ多くの鹿を見てきたつもりだが、この鹿の角が最も威厳に満ち生き生きとしているように感じた。長い参道を経て、ようやく辿り着いた当社入口となる鳥居を撮影した画像が上だ。疫病や社会不安から国を鎮護するための国家的大事業として東大寺が建立されていた折、全国八幡の総本宮「宇佐神宮」の八幡大神より「天の神、地の神を率いて、わが身をなげうって協力し、東大寺の建立を必ず成功させる」という協力の託宣があったとされる。(手向山八幡宮の由緒は以下の画像に掲載)これまでも東大寺には何度か訪れているが、この八幡宮に近い「法華堂(三月堂)」の堂内に入り、本尊を拝観したのは初めてであった。ちなみに「法華堂」は、天平時代に建造された東大寺最古の建物とされ、また東大寺の前身寺院である「金鍾寺」の遺構と伝わる。(画像なし)さて「法華堂」の初参詣を経て訪れたのは、「お水取り(修二会)」で聞こえた「二月堂」であった。かつて「二月堂」には、特別に十本の「松明(たいまつ)」が灯る「修二会」の最終日に、たまたま参詣したことがあり、私にとっては思い入れの深い寺院のひとつである。※関連記事・・・「春」の旅日記(6)そして上の画像は、あの松明が灯っていた「二月堂」の回廊隅より東方を映したもので、その前方の森林に囲まれて屋根の上部だけが見える建物が「東大寺大仏殿」である。さて、いよいよ「東大寺大仏殿」の全体像が展望できる場所へ・・・。正式には「東大寺金堂」と称する巨大建造物を撮影したものが上の画像だ。その大きさは、高さ46.8メートル、間口57メートル、奥行50.5メートルで、高さと奥行は創建時とほぼ変わりないが、東西の幅は約3分の2に縮小されているということである。上の画像は、聖武天皇の発願によって造立され大仏殿(金堂)に安置された国宝「銅造盧舎那仏坐像」(奈良の大仏)である。 その像高14.7mの巨大な仏像は、有無を言わせぬ存在感に満ち溢れていた。冒頭では山口県域が東大寺の造立建材を産出する御料地と記したが、それを証明する事例として1988年3月、橿原考古学研究所が東大寺大仏殿の西廻廊付近から検出された大仏鋳造用の青銅を分析した結果、東大寺の大仏の銅は山口県美祢市にある日本最古の「長登銅山」の銅であると発表されている。◎関連サイト・・・長登銅山跡 大仏ミュージアムこの模型は大仏殿内の後方にあった展示物の一つで、『東大寺要録』や『正倉院文書』を参考に創建当初の伽藍の様子を50分の1に縮小・復元したものである。大仏殿は現在のものに比べて東西(左右)に大きく、100mに達する東西の両塔(七重塔)がそびえていたということだ。※関連記事・・・九州東岸域の日向物語(4)ここで東大寺の「大仏殿(金堂)」および「七重塔」に関して、私なりに感じていた建築構想の背景を披露すると、本尊の安置された「大仏殿」が極北の夜空に輝く「北極星」を象徴した建造物であり、東西に配置された二塔の「七重塔」は、太極たる「北極星」を中心に巡る陰陽二元の「北斗七星」を象徴する建造物であったと思われる。躍動感あふれる木像を映した上の画像は、東大寺「南大門」の門の左右に安置された国宝「金剛力士像(仁王像)」二体のうち、高名な仏師の〔運慶・快慶〕が制作したと伝わる「阿形像」である。この仁王像二体は、昭和63年から5年間にわたって全面解体修理が行われ、天平創建期から向かい会って立っていたことや、山口県で伐採された木材が約1年で搬送され、古文書の記述通り約70日間で二体が同時進行で造像されたことも証明されている。(※現在の仁王像は鎌倉時代に再建されたもの)◎関連サイト・・・「重源の里」(東大寺再建に尽くした重源上人のテーマパーク)そして次に「平城宮跡」に向かう道すがら、まるで導かれるかのように通りがかった「御陵」を映した画像が下の画像である。聖武天皇の御陵「佐保山南陵」は、いつもと変わらぬ穏やかな静けさで、今日の奈良を見守っていた。

2019年11月08日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(7)

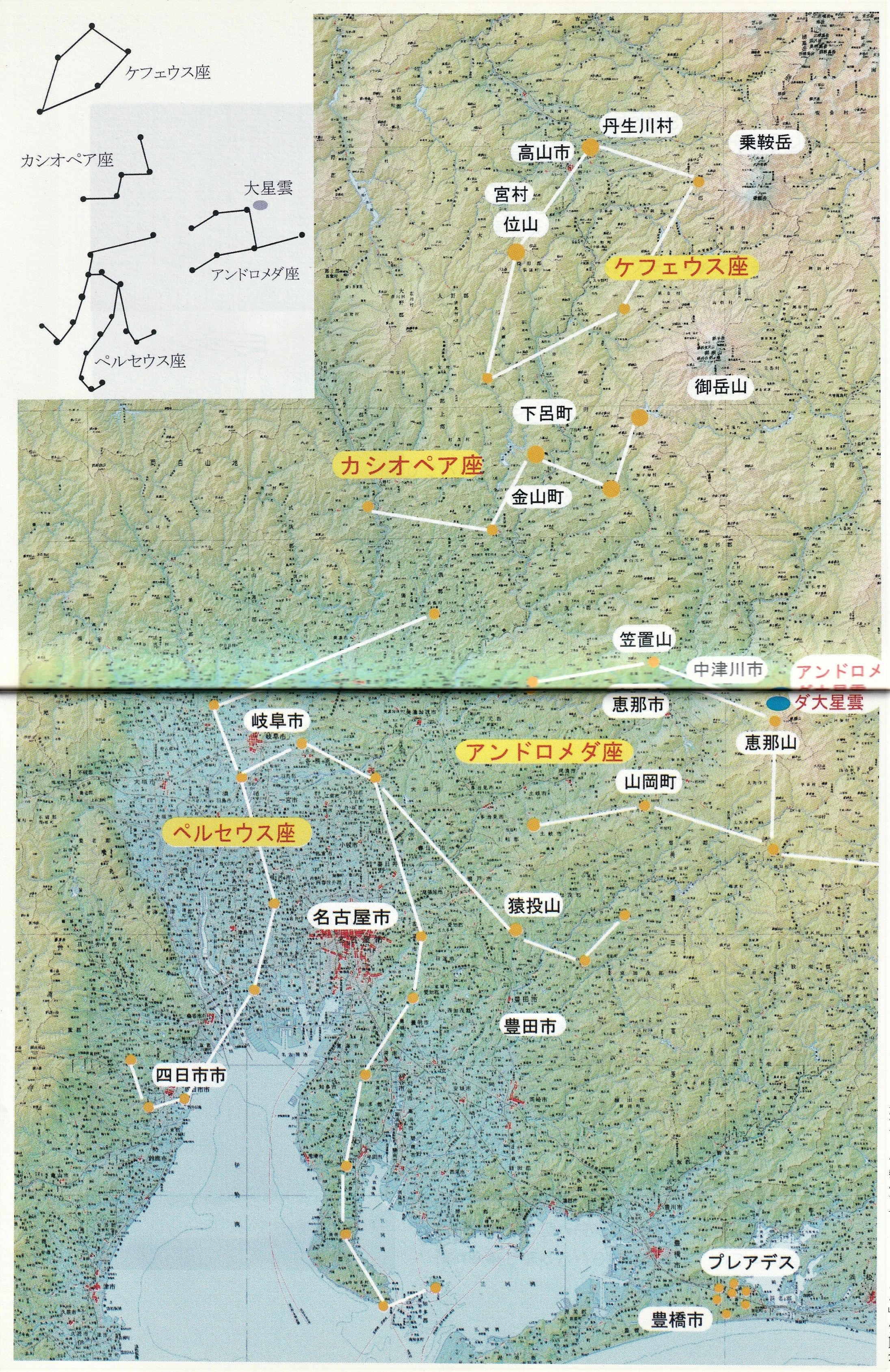

実は今回の中部地方の東海から中央高地にかけての旅路に関しては、その背景に冒頭画像の「天体の地上投影図」があった。(※書籍『星空の卑弥呼』榊 晶一郎 著・星雲社 2004年刊より)今回の旅路の前に、この地域に関連する様々な情報に目を通していたのだが、その出発の直前になって再確認できたものが、上掲の星座が描かれた地図である。つまり上掲画像を参考にすれば、初日に訪れた奥美濃の「金山巨石群」は、「カシオペア座」を形成する星々が地上の各地に投影されたなかの一所、また同様に飛騨の「位山」は、「ケフェウス座」の星々が地上投影された各地のなかの一所という、まさに天空に輝く星座と大地に座す巨石群が相呼応し共振する感覚で、上記二ヵ所を訪れることになったわけである。ここで興味深いのは「ギリシャの星座神話」において、冒頭画像の地図に描かれた四つの星座は、古代エチオペア王家にまつわる星座神話として描かれているということだ。簡単に解説すれば、「ケフェウス(座)」はエチオペアの国王で、「カシオペア(座)」はその王妃、そして「アンドロメダ(座)」は、国王と王妃の間に生まれた王女であり、この王女を助けたのが「ペルセウス(座)」というように、そのままの名称で星座の物語が展開するのである。そこで、ケフェウス国王の聖地たる「位山」とカシオペア王妃の聖地たる「金山巨石群」を訪れたのであれば、アンドロメダ王女にまつわる聖地も訪れてみたいと思うのが道理だが、そのアンドロメダ座を形成する星々の投影地のなかで最大の聖地と考えられるのが、「アンドロメダ大星雲」の投影地とされる美濃の最高峰「恵那山(えなさん・標高 2,191m)」である。(※冒頭画像の「天体の地上投影図」を参照)もちろんというか、さすがに登山口から山頂まで標高差約1,100mの恵那山に登る体力は残っておらず、近場から恵那山を遥拝しようと目論んだ10月25日は朝から雨に見舞われたので、当日は恵那山の東方に鎮座し今回で三度目の参拝となる「阿智(あち)神社」(長野県下伊那郡阿智村)を訪ねることにした。そこで上の画像は、延喜式内社 阿智神社(奥宮)の入口と、由緒が書かれた解説版を撮影したものだ。次に上の画像は、阿智神社(奥宮)と御神前に設えられた石舞台を撮影したものである。ちなみに、この阿智神社の主祭神「思兼(オモイカネ)命」は、天照大神が「天岩戸」にお隠れになった際に「岩戸神楽」を創案し、閉ざされた岩戸を開くきっかけを作った〔智慧の神〕とされている。社殿右側の丘陵地を映した画像が上で、この石段を登った鳥居の前方に、上掲の解説版に記された古代祭祀場の核となる「磐座」が祀られている。まずは奥宮へ参拝した後に石段を登り、鳥居の前から元宮の「磐座」を撮影した画像が上である。この「磐座」が存在する丘陵地にある解説版を映した画像が上、そしてその「磐座」が示す方位の「東」を上にして映した「磐座」の画像が下である。おそらく古代人によって選別され加工された「磐座」が、下の画像のように「東西南北」の方位を示す〔菱形状〕に整えられたのは、この解説版にも書かれているように、古代の「太陽信仰」に由来するのではないかと感じた次第である。ところで下にリンクした、かつて日本列島の「中央」を意識して周遊した探訪シリーズには、前回の二度目に参拝した際の「阿智神社(奥宮)」について書いた記事が最後の(4)に含まれている。当時は冒頭の「天体の地上投影図」を全くと言っていいほど認識していなかったのだが、2015年の「春分の日」に「金山巨石群」を見学し、次に「アンドロメダ座」の星が地図上に投影された「笠置山」の山中に点在する巨石群を見てから、上記の阿智神社に参拝するという旅路となっていた。※関連記事・・・列島「中央」への探訪(1)※関連記事・・・列島「中央」への探訪(2)※関連記事・・・列島「中央」への探訪(3)※関連記事・・・列島「中央」への探訪(4)ここまでの旅路を回想すると、冒頭に掲げた地図を頼りに特に三つの星座(ケフェウス・カシオペア・アンドロメダ)の投影地を意識して巡ることができ、その旅路の過程がとても有意義であったと思う。そして当初は想定していなかったのだが、この地域の旅路で最後に辿り着いたところが「阿智神社」だったのは、やはり古代日本の言わば「中央(太極)」の祭祀を担っていた〔阿智族〕の、有り難き御導きがあったものと感じるところである。※関連記事・・・〔三部神道〕とは・・・※関連記事・・・「オモイカネ」の御歌について☆さて、このシリーズには続きがあり、図らずも今回のタイトル…【中央】を担う祭祀場を巡る…を繋いでいくかたちで翌10月26日には「奈良」、そして27日には「京都」へ行くことに・・・。それでは、乞うご期待!

2019年11月07日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(6)

さあいよいよ飛騨「位山」の山頂エリアに到着。そこで眺望スポットより、木曽の御嶽山(標高 3,067m)を含む山系の全体像を撮影した画像が冒頭である。前回の位山登山の際も御岳山を遥拝できたことを思い出し、有り難く感謝の想いが湧いてきた。また、この記事を書いていると、2013年9月下旬「木曾の御嶽山」に初登頂した際の感動がよみがえってきたので、その時の模様を綴った記事を以下にリンクしておきたい。※関連記事・・・木曾の御嶽山(一)※関連記事・・・木曾の御嶽山(二)※関連記事・・・木曾の御嶽山(三)※関連記事・・・木曾の御嶽山(四)※関連記事・・・木曾の御嶽山(五)次に向かったのは、木造の屋根付きの水場「天の泉」であった。(上の画像)位山の頂上直下(山頂との標高差は50mも無いであろう)なのに、岩穴から水が湧き出している不思議な水場である。その「御神水」とも呼ばれる水を飲むと、その馥郁たる潤いが体全身に浸みわたり、何とも言えぬ心地よさに包まれた。そして、いよいよ飛騨の霊峰「位山」の山頂に立った。その清々しき登頂の達成感に満たされ、前日の厳しい登山の疲れなどは吹き飛んでいた。そこで上の画像は、三角点の石標と山頂を示す標識を映したものである。この位山山頂への登拝は今回で三回目となるが、ここで前回登った際の日記を掲載しておこう。※関連記事・・・飛騨の位山(一)※関連記事・・・飛騨の位山(二)※関連記事・・・飛騨の位山(三)上の画像は頂上近くにある展望広場を撮影したものだ。この頃になると雲間に太陽の輪郭が見えてきて、上空にも青空が広がり始め、新たな展望が開いていくかのような嬉しい気分になるのであった。さて前回の日記で最後に書いた不思議な体験についてであるが、その瞬間は下山途中に「天の岩戸」という磐座の裏手を歩いている時に訪れた。その状況とは、まず「ミコトモチ」という微かな声が耳元から聴こえてきたかと思うと、すぐにまた「 ミコトモチ としての お役を果たしていかれますよう・・・」との言葉が、確かに脳裏に優しく響いてきたのであった。(午前10:40頃)いずれにしても、この「ミコトモチ」とは聞いたことはあるが、どんな意味合いだったかな・・・ということで調べてみると、その一言で様々な意味が汲み取れるわけなのだが、この時の心境からすれば「お言葉を伝達するもの」という意味合いが相応しいと思われ、この日記『真理探究と歴史探訪』の記述者としての役割を、改めて重く受け止めた次第である。

2019年11月06日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(5)

さて上の画像は、登山口にあった「位山」の案内図を撮影したものである。この図にある右下の登山口から「巨石群登山道」を登り、名前が記された数々の巨石群と間近に接しながら、標高差約200mの山頂を目指す。その登山過程では実に数多くの岩を撮影したのだが、今回は印象に残る三つの「磐座」を選別し掲載することにした。まず最初に取り上げたのは、上の画像の「御門岩(みかどいわ)」という磐座で、まるで意図的に切断したかのような大きな石面が、全体として菱形状に見えるのが特徴と思われる。そして、上の画像の右下に部分的に映る尖った石があるが、この石を別の角度から映したものが下の画像だ。この石に施された(?)人工的な断面は、これを見る者を驚嘆させるに十分であろう。次に取り上げたのは、上の画像の「朧岩(おぼろいわ)」という磐座で、この画像を映した視線では…大岩が左方に張り出している…くらいにしか見えない。しかし、画像の右下にある小道を前方に進んで右側を見ると、(下の画像のように)中央部に映った威厳ある岩塊を要にして、東方に向かい岩面が左右に大きく開いた、言わば開いた扇のような形状になっているのである。おそらく下の画像の磐座群を、現地で初めて目の当たりにすると、思わず誰もが恐怖心すら抱くほどの圧倒的な迫力を感じてしまうのでは・・・。最後に取り上げたのは「天の岩戸(あまのいわと)」という磐座で、上の画像のように二つの大きな岩石が持たれ合うように重なっており、その下方に手前から向こう側に大人が通り抜けられるような空洞が形成されている。そして下の画像は、上と同じ磐座を左側から少し斜めの角度で撮影したものだ。この「天の岩戸」は、この「巨石群登山道」に沿って各所に存在する巨石群の中でも、おそらくは心臓部に相当する中心的な磐座だと思われた。それを暗示するかのように、山頂から降りる際に今一度この磐座の裏手を通りがかった折、ある種の啓示めいた音声が脳裏に聴こえたのである。その不思議な体験については、次の日記で書くことにしよう。

2019年11月05日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(4)

翌10月24日は曇りがちの日和ではあったが、飛騨高地の中央に位置する「位山(くらいやま:標高 1,529m 岐阜県高山市)」に予定通り登ることにした。そこで冒頭の画像は、その「位山」の登山口となるダナ平林道の終点(標高 1,320m)から、槍ヶ岳(やりがたけ:標高 3,180m/画像の中央に見える尖った山)方面を展望したものである。薄曇りの天候のなか、飛騨山脈の少し雪を被った稜線がハッキリと見え、素晴らしい景観であった。上の画像は、山頂に向かう「巨石群登山道」の登山口を撮影したものである。個人的には今回で三度目の登拝となるが、身の引き締まる思いがした。この飛騨の中央に位置する「位山」は、下の画像の解説版に記されているように、この山系から発する川が、北方の日本海側と南方の太平洋側へと分かれて流れる「分水嶺」となっている。「位山」には、岐阜県の県木である「イチイ」の原生林がある。そこで下の画像は、登山の道中で見かけた「イチイ」の木を撮影したものだ。その木の葉は、まるで「シダ植物」のような葉付きで、実に繊細で美しかったことを憶えている。この位山(くらいやま)の名前の由来については、朝廷に位山の「イチイ」を「笏(しゃく)」の材料として献上した際、この木が「一位(いちい)」の官位を賜ったことから、「木はイチイ、山は位山」と呼ばれるようになったという説があり、現在でも天皇の即位に際して位山のイチイの笏が献上されている。そして下に掲げた2枚の画像は、「位山」の登山前に参拝した 飛騨国一之宮「水無(みなし)神社」の神殿を含む広い境内と、その由緒書を撮影したものだ。この霊峰位山は「水無神社」の神体山である。次の日記では、「巨石群登山道」を登る道すがらに座す、存在感あふれる「磐座」の数々を紹介しよう。

2019年11月04日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(3)

「金山巨石群」に存在する3つの巨石群の内、「岩屋岩陰遺跡巨石群」を正面から撮影したものが冒頭画像だ。何度訪れて見ても、その威風堂々とした佇まいに見惚れてしまうのは、自分でも不思議である。下の画像に映る解説版にあるように、冒頭画像の巨石群は主に3つの大きな巨石(E・F・G)で構成され、南方の空に向かって大きく開かれた形状で鎮座している。ここで興味深いのは、この巨石群が「冬期」(冬至を挟んだ約120日間)の太陽観測ができる石組みになっているところだ。下の解説版によると、毎年の「冬の始まりとなる10月23日頃の朝日(冬の終わりとなる2月20日頃の朝日)」は〔E石〕の側面に沿って射し込み、「冬の始まりとなる10月23日頃の夕日(冬の終わりとなる2月20日頃の夕日)」は〔G石〕の側面に沿って射し込み、そして10月23日頃(2月20日頃)の南中する太陽は、傾斜角約40度の〔F石〕の斜面に沿って射し込む仕組みとなっている。…ということはつまり、冬の期間(約120日)は、日中を通して巨石群内を太陽光が射し込み、明るく照らし出す仕組みになっているということである。☆参考書籍・・・『金山巨石群の「縄文」太陽観測ガイド』晴天にも恵まれ、待ち望んでいた10月23日の「冬の始まり」の朝日を、山上の「東の山巨石群」で迎えて下山した後、正午頃から金山巨石群に詳しい専門調査員による2つの巨石群(岩屋岩陰遺跡巨石群と線刻石のある巨石群)の解説(約90分)に参加した。この金山巨石群を1997年当初より研究してきた調査員は、それぞれの巨石や石組みに刻印された特徴の数々を、微に入り細に入り詳しく説明され、その天文学や考古学等の専門知識にも精通した解説は説得力に満ちていた。当日開催された巨石群の解説におけるクライマックスは、冒頭画像の3つの巨石が形づくる岩陰の暗部に照射する「冬の始まり」を明示した〔太陽のスポット光観測〕だったと思われる。そこで上の画像は、10月23日の12時40分頃、太陽光が傾斜角約40度の斜面に沿い、岩陰の奥にある石面に照射したスポット光を撮影したものである。この岩陰での「冬のスポット光」の観測によって、冬至から60日前と60日後(冬期の約120日)を読み取れるということだ。そして下の画像は、上の画像のように岩陰の石面に照射するスポット光を、小さな岩間から放射される光源の太陽に向かって撮影したものである。「うるう年」まで計算に入れたスポット光の照射を実現するため、特殊な知識と精確な技術が必要とされたであろう巨石群の絶妙な組み合わせ等、古代人によって施された卓越した技巧の数々に改めて驚嘆し、認識を新たにするのであった。ところで、この4回目となる「金山巨石群」の見学に際して、その直前に再読したこの巨石群に纏わる注目すべき情報があった。それは、この日記でも何度か紹介した書籍『 星空の卑弥呼(下巻)』榊 晶一郎 著(星雲社 2004年刊)の内容で、著者が「金山巨石群」の「岩屋岩陰遺跡巨石群」等を、天皇の皇位継承に際して行う大嘗祭において諸祭儀が斎行される「大嘗宮」に比定し考察した文章であった。書籍のなかで著者は、大嘗祭が始められた時期を6世紀頃と想定し、この時代の「冬至」の夕刻に東南の空から昇り、その後に南中して西南の空に沈んでいた星座について、天文ソフトでシュミレーションすることでオリオン座の「三ツ星」と大犬座の「シリウス」を検出し、その特別に選定された星々に纏わる祭儀が、往時の「大嘗宮」で斎行されていたことを洞察している。また、さらに著者は、その「三ツ星」と「シリウス」に関わる祭儀の淵源を、「岩屋岩陰遺跡巨石群」の3つの巨石で形成された神殿風の構造に重ね合わせ、またその星々の昇る時間・南中する時間・沈む時間等と、「大嘗宮」で斎行される諸祭儀の各時間帯との整合性を見事に検証していた。以上のような明晰な推考を論じた上で、その項を以下のような文言で締め括っていたのが印象的である。(以下、書籍より抜粋)・・・この「金山巨石群」は、ちょうど日本の中央に位置し、その規模が壮大なことから単なる祭祀場ではなく、新王が〔亡くなった王の霊〕を引き継いで「現人神」となる儀式、即位式の場だったように思われるのである。・・・さて今回、「金山巨石群」の再訪で触れ合った魅力あふれる磐座群の中で、最後に取り上げたのは「線刻石のある巨石群」の〔線刻石〕(上の画像)である。この〔線刻石〕の意味合いとは、「3つの楕円形と2本の線刻」が刻まれた痕跡のある石ということだ。そこで下の画像は、この〔線刻石〕に関する解説版を映したものだ。実はこの〔線刻石〕こそ、「金山巨石群リサーチセンター」の代表者が、「金山巨石群」を調査するキッカケになった磐座だということである。その代表者は画家でもあり、1997年に「線」を主体にした『記号表現』の創作を試みていた折、この「線刻らしきもの」が描かれた巨石(上の画像)と遭遇し、その岩面に刻まれた「線」に関して意味や機能性を探し始めたことが、金山巨石群調査の始まりとなったそうだ。当日記の読者なら既にお分かりのように、私も「線」を主体にした造形表現を模索してきた経緯があるだけに、改めて「金山巨石群」との深い縁をしみじみと感じた次第である。

2019年11月03日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(2)

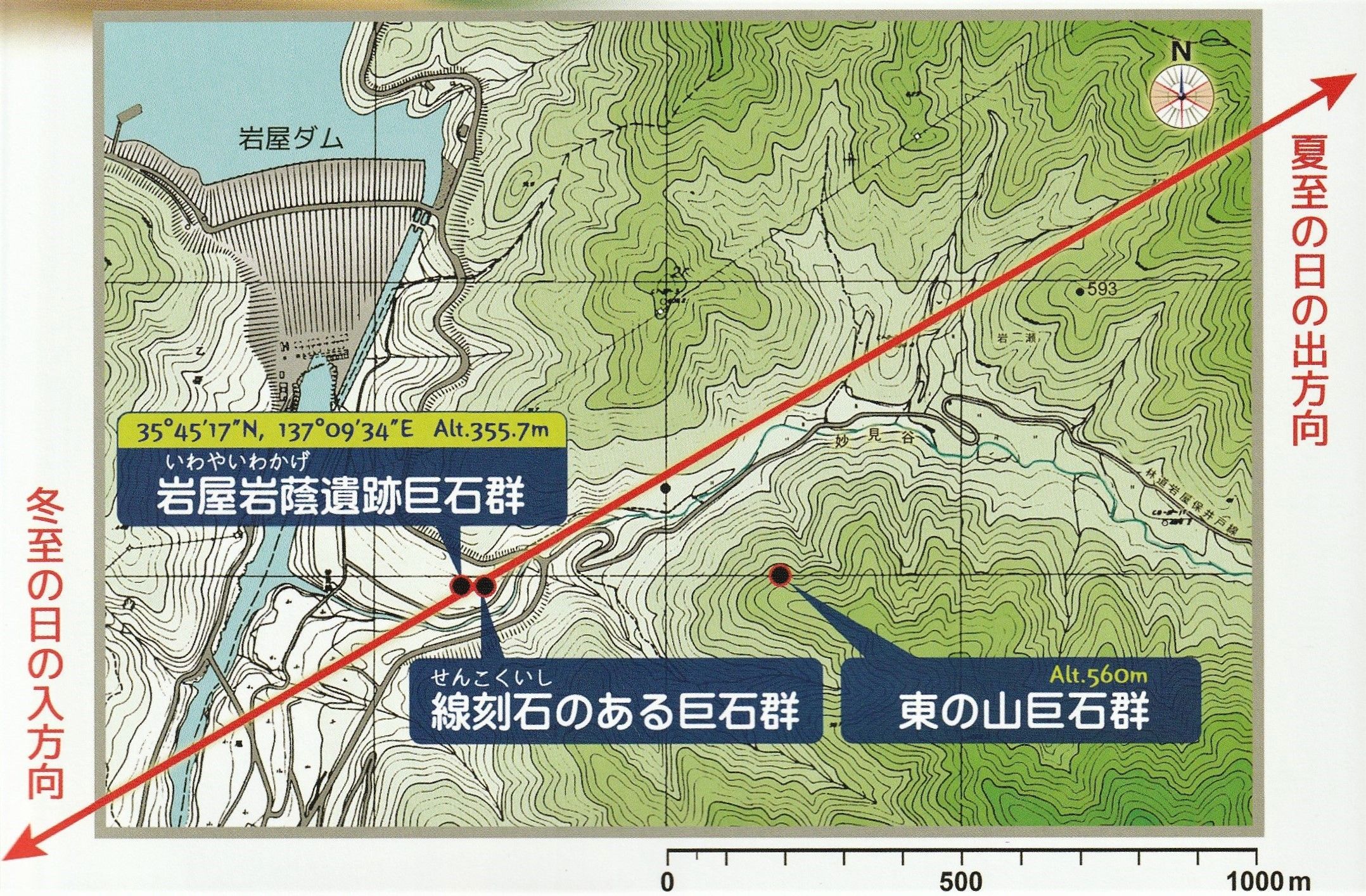

岐阜県下呂市金山町に所在する「金山巨石群」は、上の画像の地図に示してあるように、3つの巨石群で構成されている。その内の「岩屋岩陰遺跡巨石群」と「線刻石のある巨石群」の2つは山の谷間に位置しており、その谷間の方向(赤色の軸線)は「夏至の日の出方向」と「冬至の日の入方向」を示している。この2つの巨石群には、今まで何度か訪れていたので、まだ現地で確認していない「東の山巨石群」を訪ねてみたいという想いが実現したのが、10月23日であった。そして当日の朝8:30に約10人の有志が現地集合し、「東の山巨石群」のある山上まで片道約50分の登山。登山の参加条件は「健脚者のみ」とあったのだが、なるほど登山道の無い獣道は予想以上に険しかった。いよいよ「東の山巨石群」(下の画像の①)に到着、私的に興味深いと感じた「細長い形状の岩(R)」を撮影した画像が上である。この長さ10m以上ある岩石も、人為的なカッティングとしか思えない加工が施されており、真っ直ぐに伸びた岩(R)が示す方向は「夏至の日の入」を示している。ちなみに、その反対方向は「冬至の日の出」となる。次に下の画像は、同じ「東の山巨石群」の「S(右側の大きく映る岩石)」と「R(左側の上方に突き出た岩石)」を映したものだ。その2つの岩石の狭間に輝く太陽こそ、冬至約60日前の「冬の始まり」を示す10月23日の朝日である。まさしく、この岩間に射し込む陽光を現地で体感すべく「東の山巨石群」を訪れたのであり、感慨無量のひと時であった。(※上掲画像の地図と絵図は、書籍『金山巨石群の「縄文」太陽観測ガイド』より抜粋。)今回の登山観光ツアーには、この「東の山巨石群」を発見された方と共に登ることができたのだが、道中では山上の巨石群を発見した経緯を伺うことができた。発見者の話によると、山の谷間にある2つの巨石群(岩屋岩陰遺跡巨石群と線刻石のある巨石群)では「冬至の日の出」を観測できないことが分かり、近場の観測地があるとすれば東方の山上方面と想定できたそうだ。そこで地図上に「ある場所」から山上方面に向かって直線を引き、試しにそのまま真っ直ぐに急坂を登ったところ・・・なんと!驚いたことに、この「東の山巨石群」の真ん中に辿り着き、3つ目の巨石群を発見できたということである。実は下山途中に、その「ある場所」と思しき…名も無き「磐座」…に案内してもらうことができた。そこで上の画像は、その谷間に存在する「磐座」の全体像を下方より撮影したものだ。発見者の話では、おそらくこの「磐座」は「東の山巨石群」と深い関係にあり、古代においては巨石群の存在する山上方向から、「冬至」の朝日が「磐座」に降り注いでいただろうということである。それを暗示するかのように、下の画像はこの「磐座」を横から映したものだが、上に置かれた形態となる大岩の、その下方の直線的な岩面がつくる角度が「東の山巨石群」の存在する山上に向かって約30度(精度を欠く目測ではあるが)となっており、この角度は冬至が形成する「南中時刻の太陽高度」とされる〔30.8度〕に、限りなく近いと感じたのであった。

2019年11月02日

-

【中央】を担う祭祀場を巡る(1)

〔二十四節気〕の第18、「霜降(そうこう)」の月日とされる先月10月23日、岐阜県下呂市に存在する「金山巨石群」を訪ねる運びとなった。思い返せば、当巨石群を訪れるのは今回で4回目となる。かねてより関心を寄せていた、冬至約60日前(冬の始まり)の昇る太陽を観測するツアーに参加するため、前日22日から下呂市に入り宿泊地へ向かう道すがら当巨石群に寄ることにした。そこで冒頭の画像は、折しも「即位礼正殿の儀」が行われた10月22日の午後4時頃、金山巨石群内の「線刻石のある巨石群」に注ぎ込む清々しき陽光を撮影したものである。次に上の画像は、金山巨石群内にあって〔神殿〕を思わせる「岩屋岩陰遺跡巨石群」を、右手前に映る巨石のカッティングが際立つよう少し斜めから撮影したものだ。この「金山巨石群」については、当日記でも何度か取り上げているが、これら巨石の石組みや配置等、古代人が緻密な計画のもとに設営したであろう「天体観測所」は、その場所としても日本列島の【中央】を担う祭祀場として相応しいと思われた。☆関連記事(一回目の探訪記)・・・「春」の旅日記(15)☆関連記事(二回目の探訪記)・・・「秋」の旅日記(22)… 金山巨石群(一)☆関連記事(三回目の探訪記)・・・列島「中央」への探訪(2)たまたま現地に到着したときが、巨石群の狭間に沈む夕日を観測できる時間帯だったこともあり、この上下の画像ようなシャッターチャンスを掴むことができた。この「冬の始まり」を象徴する太陽と巨石群との響き合いは、日本列島の「冬の南北軸」と自称する〔山口と九州を貫く南北軸〕とも共振するように感じられ、此処に来た意味を改めて噛み締めるのであった。※関連記事・・・由布岳(豊後富士)を展望しつつ・・・そして下の画像は、上掲画像の「金山巨石群」に至る道中に、まるで導かれるかのように辿り着いた「戸隠神社(九頭の宮)」(岐阜県郡上市和良町)の境内に存在する「重ね岩」と名付けられた岩座を撮影したものである。当社殿の背後にあって、少しの揺れでも体勢が崩れてしまいそうな絶妙な石の配置が現存する風情に驚嘆、また同じ境内の全部で九つとされる岩座群を観て歩いているうちに、上記の「金山巨石群」を含む「奥美濃」地域における岩座信仰の奥深さを感じた次第である。(※最下の掲載画像は岩座群の解説版)

2019年11月01日

全13件 (13件中 1-13件目)

1