2018年05月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

カブトムシ同好会

今、英語の授業で、映画『ハムナプトラ』のシナリオを読んでいるのですが、エジプトの話ですから「スカラベ」が登場するシーンがある。まあ、フンコロガシ的な甲虫ですな。 で、フンコロガシはともかくとして、私は子供の頃、カブトムシやクワガタの類が好きで、梅雨明け頃のシーズンになると、今でもなんとなくカブトムシを探しに行きたい気分になる。 で、そんな雑談を授業中にしていて、「この中でカブトムシの好きな人いる?」と尋ねてみたら、一人、女子学生で元気よく手を挙げた奴がいる。おー、見どころあるね~。 で、「珍しいね。そんなに好きなの?」と聞いてみたら、すごく好きだと。 で、「じゃあ、今度、授業後にカブトムシ採りに行こうか」と言ったら、言下に「行きますっ!」だって。 そしたら、もう一人、やはり女子学生が「私も行きます!」と。 というわけで、急遽、カブトムシ同好会結成。 さすがにまだ季節ではないと思いますが、梅雨が明ける頃、キャンパス内でカブトムシの居そうなところを探して、活動を開始しようかな。 でも、こういうノリのいいクラスって、いいな!

May 30, 2018

コメント(0)

-

バックミンスター・フラー著『宇宙船地球号操縦マニュアル』を読む

バックミンスター・フラーが書いた『宇宙船地球号操縦マニュアル』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、薄っぺらい本ですけれども、書いてあることはそこそこ難解です。ネット上にあまたあるこの本についての感想文・解説文を読んでも、「一度読んだだけでは内容がよくつかめない」的なことが書いてあることが多い。 だけど、ワタクシ思うのですけれども、多分、この本が難しすぎて一般人には何が書いてあるかわからない・・・のではなく、単にバックミンスター・フラーに文才がないのではないかと。 さほど難しいことが書いてあるわけじゃないのだけど、フラーの書き方がすっごく下手なので、一体、何が言いたいのかよくわからんと。まあ、多分そういうことだと思います。当たり前だけど、思想家・哲学者の誰もが文才があるわけじゃないしね。 だから、文章が下手過ぎて、ハッキリ言って何言っているのかよくわからない本なのですが、それでもこちらで気を回して、あれこれ忖度して、多分、こういうことが言いたいのかな~っというのを推測してみますと、要するに地球という宇宙船はなかなかよくできた宇宙船であると。 まず、エネルギーの供給システムが素晴らしい。太陽という、実質的に無尽蔵と言ってもいいエネルギー庫から常にエネルギーの供給を受け、さらに月の重力というサポートまで受けて、宇宙船地球号はめちゃめちゃ都合よく回っている。しかも太陽から受けたエネルギーの余剰は、化石燃料としてウソみたいに沢山保存してあるので、当分、困ることはない。 で、なによりも素晴らしいのは、この宇宙船には「操縦マニュアル」が存在しない、ということ。 操縦マニュアルが存在しないからこそ、人間は頭を使い、実験しながら、少しずつ自力で操縦法を発見していくことができた。しかも、人間が操縦法を少しずつ発見し、学んでいる間、宇宙船地球号は余裕で自動操縦するだけの余裕があった。だから、人間には時間的余裕がたっぷりあったわけね。そういうことも含めて、この宇宙船は誠によくできた宇宙船であった。 だけど、そうはいっても、現時点での人間は、蓄積してあった化石燃料をガンガン使って宇宙船を操縦するというレベルでしかない。このままだと、いかに無尽蔵の資源であったとしても、いずれ尽きる時がくる。 だから、今、次のレベルの操縦マニュアルを考え出さなきゃいかんのじゃないの? ・・・というのが、フラーの主張の基本ね。 じゃあ、今後はどうすればいいか。 確かに、今のままのペースで資源を使っていったら、いつかそれが尽きる時が来る。しかし、心配はご無用。ここに「シナジー」という素晴らしい次の一手がある。 シナジーというのは、要するにアイディアや物資の「組み合わせ・相乗効果」のこと。シナジー的に思考することで、1+1を2ではなく、3にも4にもできる。だから、賢く操縦していけば、この先も人間はこの宇宙船の中で不足に苦しむことはない。 そうしたシナジー思考をするためには、従来の人間の学問の在り方であった「専門化」、すなわち、物事を細かく分解して理解する、という方法に見切りをつけないとダメ。「専門化」の逆、つまり「総合化」こそシナジーの方向性であると。 昔々、陸地にしか住めないよ~と泣き言を言っていた連中が、それぞれの地域に特化して暮らしたため、その結果として「人種」とか「異なる言語」が発生し、色々と不都合が起こったわけだけれども、その一方、七つの海(実際には一つの海)をまたにかけた「海賊」は、そうした不都合にはとらわれず、事に応じて生きたがゆえに、地球上の覇者となれた。 だから、今、もう一度海賊的思考、つまり総合的・シナジー的思考を復活させて、次のレベルの操縦マニュアルを作る必要がある。それさえできれば、宇宙船地球号の未来に不安なし! ・・・まあ、フラーが言いたいことは、多分、そういうことだと思います。そういう意味で、これはかなりポジティヴな世界観であり、未来予測ですな。 ポジティヴっていうか、むしろノーテンキ? フラーも基本、理科系だから、理科系特有のノーテンキさって、あるよね。 まあ、ノーテンキじゃなくちゃ、「ダイマクション・カー」とか、発明したりしないよね。ジオデシック・ドーム(日本人には懐かしい、かの「富士山ドーム」がその一例)は確かに立派な発明だけれども。 本書に出てくる様々な概念、例えば「宇宙船地球号」にしても、「シナジー」にしても、フラーが考案したオリジナルというわけではないけれども、しかし、当時(本書が出版されたのは1969年)としては相当に新しい概念であったものを駆使し、それを普及させたという意味では、本書の存在意義は大きかったのかもね。 なにせこの本が出た翌年には、「エキスポ70」、すなわち大阪万博があったわけで、「人類の進歩と調和」が高らかに謳われていたわけですよ。そういう世界的な気運、人類は進歩と調和によって、明らかに素晴らしい未来を手に入れつつある、という気運を、本書もしっかり湛えております。 ま、何せよく分からない本ですから、上のワタクシのまとめも、ひょっとしたら的外れなのかも知れませんけど、そんなに大幅には外れてはいないんじゃないかな。 とにかく、最近、私が関心を抱いている『ホール・アース・カタログ』の背景にあったと言われるバックミンスター・フラーの思想の一部に触れることが出来、なるほどね~と思っているワタクシなのであります。宇宙船地球号操縦マニュアル (ちくま学芸文庫) [ リチャード・バックミンスター・フラー ]

May 29, 2018

コメント(0)

-

ゼミのパイセン来たる

今日は私のかつてのゼミ生、今のゼミ生からすれば大先輩に当るM君が遠路遊びに来てくれました。 M君は今、岐阜県某市の市役所にお勤め。で、うちのゼミ生も公務員志望が多いので、今日は就職活動上のアドバイスと、それからもちろん卒論執筆のアドバイスも含め、後輩の叱咤激励のために来てくれたのですけれども、おかげで今日は大助かり。 ってのはさあ、今年、うちのゼミ、ダメダメなのよね~。こんなにダメなゼミって、かつて経験がない。 大体、ゼミに来ないからね。就職活動が忙しいのは分かるけど、で、とりあえず今の時点では就職活動優先していいよ、と言ってはいるけれど、それにしても4月に顔合わせしてから一度も来てない奴とかいる。もう信じられないよ。 ということで、ワタクシも若干呆れていて、例年であれば楽しいゼミの時間がそれほど楽しくない。白けちゃっているわけよ。 そういうこともあって、ゼミの時間もあんまり熱が入らなくて、放置気味なんですけど、今日はM君が来て、就職のことから卒論のことまで色々と熱心に発破をかけてくれたもので、ワタクシの白けたムードも大幅に改善されたという。助かりました。 それにしても、私自身はどのゼミ生も大切に育てようと思っているのですけれども、年によって、あるいはゼミ生によって、受け取り方が違うもんですな。 ま、しかし、5月の時点でこんなに嫌気がさしているようじゃいかん、いかん。 M君の叱咤激励は、ワタクシにも向けられたものだと解釈して、ワタクシも心を入れ替えてもうちょい、様子を見ますかね・・・。

May 29, 2018

コメント(0)

-

『人生は「幸せ計画」でうまくいく!』を読む

グレッチェン・ルービンの書いたベストセラー、『人生は「幸せ計画」でうまくいく!』を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 グレッチェン・ルービンは、1965年生れと言いますから、まあ、私とほぼ同年代。もともとライターさん(ウィンストン・チャーチルの伝記か何かを書いて、ちょっと名前が売れたらしい)だったみたいですが、夫と二人の娘を持ち、NYでそこそこ裕福に暮らす奥さんだったと。 だけど、そんなある日、自分が充足感を感じないまま何となく暮していることにハタと気が付くわけ。で、自分は幸福になることを昔から求めていて、そして今、そこそこ幸福な状況にあることは判っているのだけど、今よりもっと幸福になることはできるのだろうかと自問自答する。 で、セリグマンとか、チクセントミハイとか、幸せをテーマにした心理学の本とかをむさぼり読み、自分でもあれこれ考えた末、今の暮しを維持したままで、より幸福な自分になれるかどうか、1年間をかけて身をもって実験してみることにしたと。その実験記録が、すなわち本書ということになります。 で、彼女は1月を基点にして、12月までの1年間、各月にテーマと目標を定め、「幸せ計画」を実施していくんですな。 実際に彼女がどのようなテーマを設定したかと言いますと、1月:エネルギッシュになる2月:愛情を思い出す3月:高みを目指す4月:場を和ませる5月:真面目に遊ぶ6月:友人との時間をつくる7月:お金で幸せを手に入れる8月:天国について考える9月:好きなことに夢中になる10月:一瞬一瞬を心に留める11月:満足する心を持つ12月:プロジェクトの総仕上げ という感じ。そして各テーマには、より具体的な目標が掲げられる。例えば、「エネルギッシュになる」ことをテーマにした1月であれば、「①早く寝る ②運動する習慣を身につける ③捨てる、戻す、整理する ④先延ばしにしていたことを片付ける ⑤エネルギッシュになったつもりで行動する」ってな具合。で、各月(=各章)で、それらの目標を実際にやってみて、成功したこと、失敗したこと、それを通じて考えたこと、学んだことを、実際にエピソードを紹介しながら綴っていくという趣向。 そして、(今よりももっと)幸せになることを目指して色々とジタバタしてみた中で、グレッチェンは、幸せになるための秘訣とも言うべき4つの「偉大な真実」を見い出します。それは何かと言いますと、偉大な真実①:幸せになるためには、自分にとって心地よいこと、自分にとって不快なこと、自分にとって正しいことを知り、かつ、成長しているという実感をえられなければならない。偉大な真実②:自分を幸せにする最善の方法は、他人を幸せにすること/他人を幸せにする最善の方法は、自分を幸せにすること偉大な真実③:一日は長い、でも一年は短い偉大な真実④:自分で幸せだと思えないのなら、幸せではない ということ。それぞれ、経験から導き出した、グレッチェン本人にとって実感を伴った結論であります。 で、こうした「プロジェクト」を1年間やってみて、グレッチェンは1年前より幸せになったかともうしますと・・・なったそうです。やっぱり、やった甲斐はあった。 だから、皆さんもどうですかと。幸せの形というのは、それぞれの人によって異なるのだから、設定するテーマや目標は人ぞれぞれだろうけれども、やればやっただけの甲斐はあるよと。 とまあ、そんな感じの本。 で、この本を読んでいて、なんかこういうタイプの本を読んだことがあるよなぁ~と思って振り返ってみたのですけれども、前のこのブログでもご紹介したアリアナ・ハフィントンの『サード・メトリック』と、マーヤ・ヴァン・ウァーグネンの『マーヤの自分改造計画』、この二つが今回の『幸せ計画』とよく似ている。つまり、何らかのきっかけから「自分を変えたい」と思った著者が、ある一定の方針を立て、その方針の下に自己改革を試みた、その試みの全貌を記録して本にするというパターンですな。しかも、この3冊とも著者が女性というところも共通しております。 ま、通常、自己啓発本というのは、上から目線で「こういう風に自己改革してみよ」と命ずるものなんですが、この場合、著者のステータスが非常に重要になってくる。いくら素晴らしい自己改革のアドバイスが書いてあったとしても、無名の人物、何の社会的地位も無い人が書いたってダメなのね。功成り名遂げた人物が書いているからこそ、読者の側も聞く耳を持つのであって。 しかし、自己啓発本に触発されて、実際に自己改革に取り組んでみました、という実践記録であれば、それは無名の人が書いても売れるわけ。 で、さらに言うと、上から目線の自己啓発本は、男性の著者であることが多く、実践記録は女性の著者が書くことが多い。すなわち、「こうして見ろ」というタイプの自己啓発本は男が、「こうして見ました」というタイプの自己啓発本は女性が、それぞれ書くことが多いと。 こういう自己啓発本のルールみたいなものを踏まえてみると、だから、『幸せ計画』は、まさにこの図式に則ったもの、と言えるわけね。 その意味で、ちょっとあざといところがあるわけよ。特に著者のグレッチェンは一応、プロのライターだからね。上のような事情を分かった上で書いているのが見え見えなんだもん。悪い意味でのアメリカ的商業主義の匂いがプンプン。 だけど、じゃあ、この本がまるっきりつまらないかというと、そうでもない。悔しいけれど、やっぱりそこそこ面白いわけ。 何が面白いかというと、一言で言って「等身大」というところかな。 この世には、そこそこ幸せで、そこそこ不満のない暮らしをしていて、だけどそこそこ向上心があって、出来るものなら今よりもうちょっと幸せになりたいと思っている人がごまんといるわけですよ。で、グレッチェンはそういう大勢の人々の代表として、等身大の努力をする。そしてその結果、等身大の結果を出す。となると、読者としては、「彼女に出来たのなら、私にも出来るかも」という気になる。 ここだね。この本の魅力は。 実際、グレッチェンが1年間の自己改善努力の結果として出してくる結論って、説得力あるからね。特に、「幸せってのは、目標達成の瞬間ではなく、その過程で、自分が少しずつ成長しているという実感にこそある」という趣旨の結論は、そうなんだろうなと思わせるだけの説得力がある。そして、そういうことは、チクセントミハイとかセリグマンのような幸福心理学者の本を読んでも書いてあることだとはいえ、そういう頭で理解する知識としてではなく、自分と変わらぬ等身大の人物が、様々な試行錯誤の末に引き出してきたものとして読むと、やっぱり違うわけよ。 というわけで、この本、女性の書く自己啓発本の典型として、さらっと読んで損はないと、一応、評価しておきましょうかね。

May 27, 2018

コメント(0)

-

ジミー・ファロンの多芸ぶり

今日は本当はちゃんとした記事を書いたのですけれども、何かへまをして途中で消してしまったらしい・・・。 ということで、ちょっと絶望しちゃったので、気軽な話題を一つ。 前にアメリカの有名なトークショーの司会者、ジミー・ファロンに触れたことがありましたが、最近、彼がそのトークショーの中で、かのビリー・ジョエルと共にローリング・ストーンズの名曲を歌っているのを見つけまして。これがまた、実に上手いのよ。これこれ! ↓ジミー・ファロンとビリー・ジョエルが「ビースト・オブ・バーデン」を熱唱! いやあ、こういうのを見ると、アメリカの芸能界の底力が分かりますな。ジミー・ファロンのファンである私としては、実に愉快。皆様も是非、気軽にお楽しみ下さい。

May 26, 2018

コメント(0)

-

「小さな家」の魅力、ミミ・ザイガー著『小さな家、可愛い家』を読む

ミミ・ザイガー著『小さな家、可愛い家』という本を読了・・・というか、楽しみ尽くしましたので、心覚えを付けておきましょう。 ま、このブログでも何度か書いたかも知れませんが、ワタクシ、本来は文学者ではなく、建築家になった方が良かったのではないかと自分でも思うほど、建築好きなんですけれども、とりわけ住宅建築が好きで、公共建造物などはあまり興味がない。要するに、身の丈に合う個人住宅が好きなんですな。 で、身の丈に合う、という意味では、大邸宅よりも、むしろ狭小住宅・・・とまではいかなくても、ごく普通の、庶民的なサイズの家の設計に興味がある。結局、いつか自分が住みたい家のモデルを探すのが好きなわけ。 だから、その手の小住宅(アパートメントも含める)についての本・ムックの類を沢山買うのですけれども、これが結構当たり外れがあるものでして。パッと見、いいなと思って買った後で、よくよく眺めていったら、それほど良くなかった、というケースが多々ある。まあ、自分の趣味嗜好の問題ですからね。 だけど、最近買った『小さな家、可愛い家』という本は良かった。ここに紹介されている家はどれも魅力的で、写真を眺めているだけで、もう、うっとりよ。これこれ! ↓小さな家可愛い家 [ ミミ・ザイガー ] この本、著者の方針で、同じ「小さな家」のカテゴリーでも、割と大き目な家から順に並べていって、一番最後にはそれこそ「小屋」と言っていいほど極小の家になるように配されているんですな。だから、最後の方はもう方丈記的サイズですよ。ボストン郊外のウォールデン湖のほとりに建っている、ヘンリー・デイヴィッド・ソローの小屋みたいと言うか。 自分で建てるとしたら、さすがにそこまで極小住宅を追究したいとは思いませんが、家というものの在り方を合理的に考えていく上で、一度そういう小屋から出発する、というのもいいのかも知れません。 ところで、こういう「小さな家」、英語では「Tiny house」と言いますが、これはね、自己啓発思想と関係がなくもないの。 1970年代にアメリカでインフレによる不景気があったのですが、これで打撃を受けたのが「サバービア」、すなわち郊外族であります。 1950年代、アメリカは戦後の好景気を迎えておりまして、プラス、モータリゼーションの発達もあり、アメリカ人の多くが郊外にプール付きのでかい家を買い、都心の職場まで自家用車で往復する、ということをやったわけですな。ところが70年代に不景気になると、この郊外族ライフを維持していくことが段々大変になってくる。増えすぎた自家用車が引き起こす渋滞の問題もあるし、ガソリン代も馬鹿にならない。 そこで一つ出てくるのは、女性の社会進出。つまり、家計の稼ぎ手を一人から二人にしちまおうということですな。しかし、その結果、家事は誰が見るんだ、子供の面倒は誰が見るんだ、ということになり、アメリカの家庭生活はめちゃくちゃに。映画『クレイマー、クレイマー』が描き出したのは、まさにこの問題です。 一方、もう一つ出てきたのは、「小さな家」という発想。何も郊外に庭付き・プール付きの広大な家を持たなくてもいいじゃないの、それに小さな家はエネルギー効率もいいし、何かにつけて合理的。都心に回帰して、小さな家に住みましょう、という話になってくる。 だから、「小さな家」というのは、ある意味、オルタナティヴなライフスタイル改革なわけね。つまりは、自己啓発思想ということになる。より良い生活を求めて、ライフスタイルを変える、ということですから。 もちろん、「小さな家」というコンセプトの土台にある「必要最小限のもので暮す」という発想は、先にも触れたヘンリー・デイヴィッド・ソローの『ウォールデン』の精神でもあるわけで、いい大学出て、いい就職して、お金沢山稼いで豪華な生活をするという「カルチャー」とは真逆の「カウンター・カルチャー」でもあるわけですよ。 そういう意味で、日本の小さな家は所与のものだけど、アメリカの小さな家は「思想」なんだよね。 とまあ、そんな感じで、「小さな家」を自己啓発思想に結び付けて考えることが出来るのですが、この本に載っている家々を見ると、思想云々を抜きにして超可愛い。 ということで、今日も今日とて、この本を片手に、いずれ建てようと思っている自分の終の棲家を幻視しているワタクシなのであります。

May 25, 2018

コメント(0)

-

追悼、フィリップ・ロス

アメリカのユダヤ系作家、フィリップ・ロスが亡くなりました。享年85。近年、アメリカの小説家の中でノーベル賞を獲るとしたら、この人か、あるいはトマス・ピンチョンか、と言われ続けてきた人ですけれども、残念ながらそうはならずに亡くなりましたねえ・・・。 この人、名前からしてユダヤ人なんですけど、かつてアメリカ文学の世界で「ユダヤ系作家」が飛ぶ鳥を落としていた時代があったんですわ。1950年代から60年代くらいかなあ。作品も良く出たし、1970年代には研究の方も盛んだった。ソール・ベローとか、バーナード・マラマッドとか、I・B・シンガーとかね。もちろん、フィリップ・ロスもそう。こういう連中がよく研究対象にされたもので、研究書もよく出たもんです。J・D・サリンジャーは、どちらかというとキリスト教の影響下の人ですけど、出自から言うとユダヤ系ではありますしね。 で、こういうユダヤ系作家というのは、当時、日本人研究者の間でも人気がありましてね。 ユダヤ系というのは、一応白人ではありますが、アメリカ社会の中核を成すアングロ・サクソン系と比べれば、当然、周縁に追いやられる立場の人たちなわけですな。アメリカは基本、キリスト教社会だしね。一時期「マージナル・マン」という言葉が流行ったことがありましたが、まさにユダヤ系はマージナルな人たちだった。 で、そういう周縁に追いやられた人たちの恨み節というのは、アジア人でありながらアメリカの文学を研究する日本人研究者の感性にも妙に合うわけよ。 ユダヤ系よりもっと周縁に追いやられる立場であるアメリカ黒人の文学が人気があった時もあったし、その後、ユダヤ系文学が人気が出て、今は同じく周縁にいるアジア系文学が大人気っていうね。日本人のアメリカ文学研究者は、割とそういう、非主流文学に惹かれるというところがありまして。 だから、私なんかが学生・院生だった1980年代にはまだそういう「ユダヤ系文学人気」の残り香がある時代だったもんだから、結構、読まされましたよ、ユダヤ系文学。ロスも含めてね。 しかし、そういうマージナル・マンの恨み節的な観点から言いますと、フィリップ・ロスはちょっと明るすぎるというところがあって、どうせならユダヤ臭にどっぷり浸かりたいワタクシなんかからすると、むしろマラマッドなんかの方が好きでしたけどね。『さようなら、コロンバス』なんて、青春小説じゃん。 だけど、その後、ユダヤ系文学人気が下火になって、今やソール・ベローとかマラマッドとか、その辺を研究する人は皆無ですけど、そうなった後も、フィリップ・ロスだけは超元気に作家活動を続けておりまして、ご老体になっても毎年のように新作を出す。その衰えない創作力たるや、ですよ。で、今や「ユダヤ系文学」がどーのこーの、というのではなく、純粋に「アメリカ作家」というくくりで評価される人となって、強いて言えば、あと、これでノーベル賞でも獲れば「一丁上がり」の殿堂入り、というところだったんですけれども、さすがにそこまでは行かなかった。ベローとシンガーは40年くらい前にノーベル賞獲ったんですけど、残念でした。 しかし、やっぱり二十代くらいの時に盛んに読んだ(読まされた)作家って、なんとなく懐かしいんですよね。自分がこの世界で食っていけるかどうかなんて、まだわからない頃、必死にかじりついて、論文の真似事のようなものを書いたりした作家ですから。 ということで、特に思い入れのある作家ではありませんが、我が青春の一部ではあったユダヤ系作家の一人として、フィリップ・ロスさんのご冥福をお祈りいたしましょうかね。合掌。【新品】【本】素晴らしいアメリカ野球 フィリップ・ロス/〔著〕 中野好夫/訳 常盤新平/訳

May 24, 2018

コメント(0)

-

『ホール・アース・カタログ』をめぐるあれやこれや

先日、このブログで小林泰彦さんの『ヘビーデューティーの本』をご紹介した際、小林さんにこの本を書かせる動機ともなった『ホール・アース・カタログ』なるものについて若干言及しましたが、その後、私もこの『ホール・アース・カタログ』のことが気になって、ちょっと調べてみたんですな。 で、幸いなことにと言いますか、幻冬舎が出している『スペクテイター』という雑誌に、2回にわたって『ホール・アース・カタログ』のことが特集されていたので、とりあえずそれをゲットしてみたと。 で、これをチラチラと読んでいるのですけれども、『ホール・アース・カタログ』について大まかなことは大体わかりました。 面倒臭いので以後『カタログ』と略称しますけれども、『カタログ』を作ったのは、スチュアート・ブランドという人物。1938年生まれ、1949年に精神病院でアレン・ギンズバーグと知り合いになるという妙な経験を経てスタンフォード大で生物学専攻(1960年卒)。学生時代はハクスリーの『知覚の扉』に影響を受け、自らペヨーテ(幻覚サボテン)やメスカリン試してラリッたこともあったとか。その後、兵役に就き、62年除隊。 文学的に面白いのは、1963年にケン・キージーに手紙を書いて知り合いになり、彼の「プランクスターズ」に参加しているということ。また66年にはバックミンスター・フラー(彼は69年に『宇宙船地球号』を出版することになる)の講演を聞いて感銘を受け、同じ66年から彼は「地球を見よう」キャンペーン、すなわちNASAが持っているはずの宇宙から見た地球の図像を公開するよう要求する運動を始めると。 で、彼が『カタログ』の発行を思いついたのは、1967年夏、彼が29歳の時に、中古トラックにインディアンで数学者の奥さんを乗っけて、二人して北米を旅していた時のこと。 ちょうど時代は、ラジオからスコット・マッケンジーの「花のサンフランシスコ」が流れるヒッピーの時代。1967年と言えば、セオドア・ローザックが「カウンター・カルチャー」なる造語を論文に記しておりますし、翌1968年にはチャールズ・ライクが『緑色革命』を出版する、という時代ですからね。 もちろん、ヒッピーの時代は急にやってきたわけじゃない。それに先立つ1955年、マーシャル・マクルーハンが『機械の花嫁』を出して大量消費時代に警鐘を鳴らし、1962年にはレイチェル・カーソンが『沈黙の春』の中で、産業中心社会がもたらした負の遺産としての公害のありようを指摘し、さらに1965年にはベトナム戦争がらみの徴兵が開始される。そういう社会状況を踏まえて、アメリカの若者たちの中に「こんなアメリカ嫌だ~!」っていう気分が充満し始めていたわけですな。で、そういう連中は、アレン・ギンズバーグの『吠える』(1956)とか、ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』(1957)なんかに触発されて、自らドロップアウトし、コミューン作って無農薬栽培なんかしながらヒッピーとして暮らし始めると。 で、そんな中、ブランドたちはこういうヒッピーたちの村を訪問しては、彼らの生活に必要な品々をメール・オーダーで注文するための手作りのカタログを1ドルで売りつつ、逆に彼らからどんなものがカタログに乗っていたら役に立つか、取材して回ったんですな。ちなみにカタログという発想は、「L.L.ビーン」のカタログからインスピレーションを受けたらしい。 で、このカタログが結構、好評をもって売れたのに味をしめたブランドは、1968年、いよいよ『カタログ』の出版に踏み切ると。 で、当時彼はメンロパーク(エジソンが出たことで有名な町)のポートラ・インスティテュートという成人教育組織と関わりがあったもので、ここのトップと話をつけ、この組織の印刷所を使わせてもらって『カタログ』の発行が行われることに。 ちなみに、『カタログ』の編集・発行は、もちろん、今日のDTPなんてないわけですから、活版印刷の切り貼り作業を通して行われます。ブランドはコンピュータに強い関心があって、後のコンピュータ時代の到来に若干の関わりを持つのですが、この時点ではまだまだアナログなんですな。 で、この『カタログ』、最初は全然売れなかったんですが、69年に『サイエンティフィック・アメリカン』誌が取り上げて以来、『タイム』『ライフ』『エスクワィア』誌が次々に話題に挙げ、その結果、ランダムハウス社がこの冊子の取次を引き受けることとなり、一気にベストセラーに。以後、定期的にこの『カタログ』は発行されることになる・・・。 しかし、ブランドは1972年に最後の号、すなわち『The Last Whole Earth Catalog』を出したのを機に、この事業から手を引くことになる。ま、あんまり『カタログ』が売れ過ぎたために、ブランドはプレッシャーに押しつぶされて鬱になってしまった、ということらしいのですが。いずれにせよ、実質的には1968年から72年までの4年間だけ、この『カタログ』は存在した、ということですな。ただし、これがベストセラーになったことで、同じようなタイトルの「カタログ」が全米に氾濫しております。 とまあ、『カタログ』の出版経緯というのはこんな感じなんですけれども、これが再び脚光を浴びることになったのは、例のスティーブ・ジョブズの有名な「スタンフォード・スピーチ」(2005)の結果でありまして。 スティーブ・ジョブズはポートランドにある「リード大学」という小さな大学を中退しているのですが、その後、功成り名遂げてから、カリフォルニアの名門・スタンフォード大学の卒業式に招かれてスピーチをすることになった。そこで彼は自分が若い頃、いかにこの『カタログ』の影響を受けたかを語り、『カタログ』最終号にブランドのメッセージとして掲載された「Stay hungry, stay foolish.」という言葉をスタンフォード大を卒業するエリートたちへの餞とした。この影響で、『カタログ』の意義が、再び論じられるようになったと。 で、こうした一連の『カタログ』をめぐるあれやこれやを振り返ってみますと、結局、この大判の小冊子を基点として、それを遡ればマクルーハンやレイチェル・カーソンやバックミンスター・フラーに、(あるいはさらに遡って、シアーズ・ローバックを代表とするアメリカのカタログ文化全般や、ヘンリー・デイヴィッド・ソローのドロップアウト精神にまで)至り、そして逆に時代を下ればスティーブ・ジョブズに至る一連のカウンター・カルチャー的文化運動や、無添加志向の食文化、さらにはヨガなどの健康文化に連なる流れが見えてくると。まあ、そういうことですな。 そして、さらに面白いのは、こういう流れが日本にも飛び火して、それこそ『ワンダーランド』だの『ポパイ』だのを経由した、日本流のカタログ文化が形成されていく、ということ。 ま、そんな流れが、おおよそのところ、見えてきたかなと。 とにかく、この『カタログ』は、当時のアメリカ人の中に「別な生き方」の可能性を垣間見させたのであって、その意味で、これは非常に大きな影響力を持った「自己啓発本」であったと言っていいのではないか・・・ ・・・まあ、自己啓発思想研究の立場から言うと、そういうことなわけよ。 ということで、この点についても一章分くらいのものが書けないか、現在検討中。まあ、どんどん守備範囲が広がって、とんでもないことになりつつあるのですが。 でも、面白いですよ、こういうことを考えるのはね。

May 23, 2018

コメント(2)

-

思い込む力

自己啓発本についての研究をしていて、あれこれ本を読んだり、それについて考えたりしている中で、時々、面白いアイディアを思いつくことがあります。しかし、そういうのは割とすぐに忘れてしまって、後になって「前に何か面白いアイディアを思いついたんだけど、あれ、何だっけ・・・?」ってなってしまうことも多々ある。そこで、思いついた時にちょっと心覚えを付けておこうと思いまして。今日のエントリーは、そんなちょっとしたアイディアのメモ書きみたいなものと思ってくだせえ。 自己啓発思想の中でも「引き寄せ系」と呼ばれる本は、「人間が考えたことはすべて実現する」と主張しております。頭の中で考えたことは、すぐに実現してしまうと。 例えば、あるクルマを買おうか、どうしようかと迷っていると、不思議なことに、街の中でそのクルマをやたらに見かける、なんてことがよく起こる。つまり、頭の中でそのクルマのことばかり考えているので、そのクルマが目の前の現実として出現してしまうと。 ・・・とまあ、そういう記述を読んだ人の大半は、おそらくこう思うと思うんです。「そのクルマは、普段だってやたらにその人の目の前を通過しているのだが、風景の一部と化している時にはそれに気づかない。それが「クルマを買う」という状況になった時に、そのクルマのことをずっと考えているから、注意力が研ぎ澄まされて、いつもなら目に入ってこないそのクルマに頻繁に気付くようになるだけだろう」と。 だから、それは注意力がアップしただけであって、クルマのことを考えたその「思考」が、そのクルマを引き寄せた(出現させた)わけではないと。 で、「引き寄せの法則なんて馬鹿馬鹿しい」となるわけですな。 ま、ある意味、もっともな話であります。 が、こういう風に考えられないだろうか。 例えば、嫌いな奴がいるとする。で、こいつ嫌な奴だなと思って注意深く様子を伺ってみると、その野郎は次から次へと嫌なことをする。それを見ると、「やっぱりこいつ、いけ好かないわ~」となって、ますますそいつのことが嫌いになる。そういうことって、あるんじゃないでしょうか? じゃ、それを逆転したら? 嫌いな奴がいるんだけど、そいつのことを好きになろうとする。こいつはいい奴なんだと、自分に強いて信じ込むように努力する。そしてこいつ、いい奴だなあと思いながら、そいつの動向を観察する。 そしたら、そいつがお年寄りに席を譲っているのを見かけた。あれ、いい奴じゃん。そう思っていると、今度は小銭をばらまいてしまった人を助けて、小銭を拾い集めているそいつのことを見かけた。あれ、ひょっとしてこいつ、本当にいい奴なんじゃないの? またある時には、そいつが自分の幼い娘を公園で遊ばせているところを見かけた。実に微笑ましい光景で、いいお父さんなんだなと思えてきた。 で、「こいつ、いい奴かも」と思って見ていると、次から次へと、いいことをしているところを見かけるようになり、そのうちに、そいつは本当にいい奴に見えてきて、ついにはいけ好かない野郎ではなくなって、むしろ好感を持つようになってしまった。 注意力がアップするって、そういうことでしょ? すると、これはつまり、「こいつは実はいい奴なんだ」と思ったその思考ゆえに、そいつは「悪い奴」から「いい奴」に変ったんじゃないの? ほら、思考は現実化したじゃないの。 だから、先に挙げた「クルマ」の例で、「そんなの、引き寄せたんじゃない、ただ注意力がアップしただけだ」というのは、引き寄せの法則に対する決定的な反駁にはなってないわけよ。「嫌な奴」の例で明らかなように、注意力がアップすれば、引き寄せが実現しちゃうんだから。 で、このように考えてくると、「引き寄せの法則」というのは、実は人間というものの性質を突き詰めた上で編み出された、非常によくできた世間知なのではないかと。「思考は現実化する」というテーゼは、馬鹿馬鹿しいようでいて、実は深い経験則なのではないかと。経験則ということは、つまり、実際に結果を生じさせる力がある、という意味でもあるわけですが。「思い込む力」というのは、それほど強いものなのよ。 漱石の『坊っちゃん』だって、清はどんな時だって坊っちゃんの味方になり、あなたは竹を割ったような性格だ、とか褒めちぎって、独立したらどうか自分を家に置いてくれ、とか頼んだりするわけですけれども、そうした坊っちゃんへの「この人はいい人だ」という強い思い込みによって実際に坊っちゃんはいい人であり続けるし、清は望み通り、坊っちゃんの家に置いてもらって、幸せな余生を送るわけじゃん? ある意味、清が坊っちゃんという存在を現実化したわけだ。(坊っちゃん自身、自分が清によってそういう人間に作り変えられているような気がしている。) 漱石も見抜いたように、「思い込む力」ってのは、実際に他人をも思い通りに動かしたり、変えたりすることすらできるわけですわ。自分の望みも叶えられるし。 どう、このアイディア? 説得力ある? それともない? 自分ではかなりあるように思えているのですけれども。 ま、とにかくそんなことを思いついたので、ここにメモしておく次第です。

May 22, 2018

コメント(0)

-

古本の収穫

さてさて、東京女子大での学会となると最寄駅は西荻窪か吉祥寺。どちらも古本の聖地。当然、あれこれ立ち寄らずにはおられませんよね、古本好きとしては。 で、今回、どんな収穫があったか、というお話しなんですけれどもまず初日は西荻窪の方を攻めてみました。と言っても、あまり時間がなくて、立ち寄ったのは音羽館だけだったんですけどね。でも、ここで5冊くらい買っちゃった。○玉木正之&ロバート・ホワイティング『ベースボールと野球道』(講談社新書)100円○小林章夫『パブ 大英帝国の社交場』(講談社新書)100円○鈴木晶『グリム童話』(講談社新書)100円○二宮敦人『最後の秘境 東京藝大 天才たちのカオスな日常』(新潮社)100円○大瀧啓裕『翻訳家の蔵書』(東京創元社)1500円 若干の解説をしておきますと、最初の4冊は音羽館の入口脇のバーゲン本。だから100円なの。『ベースボールと野球道』を買ったのは、今年うちのゼミでアメリカのメジャー・リーグについて卒論を書きたいと言う奴がいるから。小林章夫さんの『パブ』を買ったのは、小林さんが知り合いだから。鈴木晶さんの『グリム童話』は、前から探していたの。二宮敦人さんの『東京藝大』は、ちょっと前に少し話題になって、読んでみようかなと思いながらそのままになっていたのですが、それが100円なら買うでしょ、ということで。 問題は大瀧啓裕の『翻訳家の蔵書』ですよ。これについてはまた後ほど。 さて、ここまでが西荻窪の収穫だったのですが、吉祥寺では「百年」「古本センター」「バサラブックス」の3店に寄りまして。で、「古本センター」も「バサラブックス」もそれぞれなかなか良かったのですけれども、「百年」の品揃えの素晴らしさは格別。もうね、欲しい本だらけ。この店はいいわ~。 で、欲しい本が色々あった中で私が買ったのは、○池田満寿夫(監修)『ニューヨークの憂鬱 国吉康雄 その生涯と芸術』(日本テレビ)756円 という本。私には池田満寿夫の本をすべて集めるという悲願があるのですが、この本を買ったことでまた一歩、目標に近づきました。 ちなみに「百年」さんは、最近、2号店として「一日」という店を出したようなので、今度はそちらにも行ってみたいなと。 さて、学会期間中に私が買った本は以上6点なのですが、そのうちの5点についてはそれぞれ買う意味があった。偶然に、気まぐれで買ったのは大瀧啓裕の『翻訳家の蔵書』のみ。 じゃあ、なんでこの本を買ったかと申しますと、中をチラ見したところ、アメリカのペーパーバックやパルプマガジンの話題をはじめ、私の専門や関心と一致する内容と見受けられたから。しかも帯にはでかでかと「高山宏推薦/大翻訳家、大蔵書家の噂、今日から噂じゃない/由良君美に驚き、荒俣宏に励まされて生きた僕にして、大瀧に育てられたのか!と思い知る」とあって、いかにも面白そうだったし。で、そんな本が定価3000円のところ、バリバリの美本で1500円だったら買っちゃうでしょ・・・。 だけど、家に帰ってからチラチラと読み始めて思い知ったのですが、やっちまったなと。 魔が差して買っちまったけど、これは買っちゃあいけない本でした。 まずこの本の何に驚くかと言いますと、大瀧さんという人、すべてのカタカナ語に正確な(と大瀧さんがのたまう)発音をカタカナ書きするんです。 言っている意味分かる? つまりね、こんな調子。「プラ・モデル(英語としてはプラスティク・マドルないしモドル)」「ロボット(英語としてはロウバト)」「コンピュータ(英語としてはカムピュータ)」「シートン(スィートン)動物記」「リンガフォン(正しくはリングウァフォウン)」「ダイヤモンド(正しくはダイアマンド)」「ミステリ・マガジン(正しくはマガズィーン)」「プロローグ(正しくはプロウローグ)」「エピローグ(正しくはエパローグ)」・・・・ ・・・とまあ、ありとあらゆるカタカナ語に正しい発音の注釈を入れてあるのよ。 こういうのもタマにあるんならいいよ。だけど1ページの中にこの種の注釈が4個も5個もあるとなると、もう気になって気になって、とても読めたもんじゃないという。頭がおかしくなってくるわ。 っていうか、この人、ライターとしてどうかしているんじゃないだろうか。ある種の偏執狂? これ、編集者の人が注意しないといけなかったんじゃないの? しかも、これほど変質的に発音にこだわりを持つ割に、ネットで調べると、この人の翻訳には誤訳がすごく多いらしい。なんなの、それ。本末転倒じゃない。 アマゾンでこの本のレビューを見ると、発音修正が気になる、という評の他に、「実に安定して面白くない」とか「内容にユーモアがない」とか、批判的なものが結構あって、それらすべてに私も同意。日頃、アマゾンのレビューにそれほど重きを置かないワタクシにして、この本のレビューに関しては激しく同意するわ。 あ、大瀧氏だったら「アマゾン」「レビュー」「ユーモア」のすべてに「正しくは・・・」が付くんだろうな。「アマザァン」「リヴュウ」「ヒューマア」かな? あー、もう! こんな本に大枚1500円も払っちゃったよ! 腹立つわ~。100円ならともかく、その15倍の価値なし! ということで、このトンデモ本を買ってしまったことによって大分減点されることになりましたけれど、ソレを除けばまあまあの収穫。一応、満足したことにしておきましょうかね。

May 21, 2018

コメント(0)

-

学会二日目、そして古本三昧

はーい、学会二日目から戻りました〜。 今日は「特別シンポジウム」ってのを拝聴してきたのですが、そのテーマは「文学研究と文化研究の関係について」(←私の要約) 文化研究の一部に文学研究があるのか、それとも文学研究の向こう側に文化研究があるのか、見方は色々ですけれども、両者、境を接しながらこれまでやってきた。で、ここらで一つ、両者の関係性、どうしたら両者ともにいい成果を上げることができるのか、考えてみようじゃないの、というわけ。で、アメリカ文学、イギリス文学、フランス文学、哲学の分野からパネリストが出て、それぞれの立場からあれこれ述べたと。 で、聞いている方にもそれぞれ立場がありますから、すべてのパネリストのお話が面白かったわけではないですが、もちろん面白いのもあり、面白いのになるとハンドアウトに書き込むメモの量が半端ない。特にアメリカ文学の立場から提言された巽孝之先生のお話は面白かったですなあ。 そしてシンポがはねた後、私は吉祥寺系の古本屋さんを何軒か回り、これまた面白く過ごして参りました。 で、昨日・今日と買った古本の数々につきましてはまた明日以降、ご報告いたします。なにせ、これから名古屋に戻らないといかんのでね。余裕がないのよ。 ということで、その辺のお話はまた明日ね〜!!

May 20, 2018

コメント(0)

-

ヘミングウェイ作品に対する驚くべき論争

はーい、学会(初日)に参加して参りました〜。久々に大きな学会に参加したなあ、って感じ。このところ義母が亡くなったり(一昨年秋)、父の具合が悪かったり(昨年春)、会期中にアメリカに出張していたりして(昨年秋)、全国規模の学会に参加できなかったもので。 ところで、今回、会場校となったのは東京女子大だったのですが、つまり普段は入れない女の園に潜入することになったわけね。で、普段は男性があまり居ないキャンパスなので、当然、男子トイレの数も少ないと。しかし全国規模の学会となると、そうも言っていられないので、女性用トイレのいくつかを男性用に割り当てる、というようなことをするんですな。だから会場でトイレを利用すると、男性用小便器がなくて、全部個室になる。 というわけで、女性用トイレで用を足すという稀有な経験をしてきたわけですけれども、一つ感銘を受けたのは、今時の女子大ってどこもそうなのかも知れないけれども、トイレ、「音姫」付きなのね。 ちょっと感動。 ま、それはさておき、今日は「文学における贋作」のシンポジウムと、エマソン関係の研究発表を聴講してきたのですが、なかなか面白かったです。ただ、エマソンの研究発表は、ちょっと生硬な感じはしたかな。発表するなら、もっと面白くやらなきゃ。 さて、ここでガラッっと話題を変えていい? 久しぶりに学会での研究発表を聞いたせいで、頭の中がちょいアカデミックになっているもので、その方面のことでちょっと疑問に思っていることを一つ。 今、勤務先大学の英語専攻の授業でヘミングウェイの短編を読んでおりまして、「インディアン・キャンプ」と「医師とその妻」を読み終わったところなんです。両方とも超有名な短編なんですが。 で、専門の授業なので、作品を読むだけでなく、その作品についての研究論文なんかも読ませて、文学を研究するってこんな感じ〜、というのを示そう、なんて思っていたわけですよ。 で、作品を二つ読み終わったものだから、そろそろ研究論文でも読ませたろうと思って、この二つの作品に関する日本人研究者の論文を探したのですが、これがね、意外にない。 いや、ヘミングウェイの研究者ってのは日本には数多い(日本ヘミングウェイ協会という組織まである)はずなんですが、やはり最近の文学研究の趨勢というのか、個々の作品一つを選んで、それだけを論じるというような論じ方をする人がほとんどいないわけ。ある視点から複数の作品を論じる、みたいなのが多いので。 一方、中には個々の作品を個別に論じて紀要なんかに書く研究者もいるのですが、そういうのを見ると、これがまた笑っちゃうくらいレベルが低い。もう、粗筋書いて、それにちょっと感想めいたものをくっつけて、それでおしまいというのばっかり。こんなの学生に読ませて、「なるほど、これが文学研究ですか」なんて思われたら困る、というようなシロモノばっかりなんですわ。 で、これは困ったなと思いながら、「インディアン・キャンプ」についてのある論文(これは他のと比べるとまだマシな方)を読んでいて、ちょっとビックリしたことがありまして。 その前に、そもそも「インディアン・キャンプ」ってどういう小説かと言いますと、インディアンの村で、ある女性が逆子による難産に苦しんでいて、これはどうしても帝王切開が必要ということになり、医師(白人)とその息子ニック、そして医師の弟(ニックからみるとおじさん)の3人がこの村にやってきて、手術をする。手術は無事成功するのですが、その手術の最中、妊婦の夫が自殺するんですな。だから、ニック少年は出産(生)と自殺(死)の両方を目の前で見ることになる。まあ、そういうドラマチックな小説なわけ。 で、私が読んだその論文は、この小説の中では脇役に過ぎない「おじさん」に焦点を当てた論文だったのですが、その中にこう書いてあったんです。すなわち、「この小説で、生まれて来るインディアンの赤ん坊の本当の父親は医師の弟なのではないか、という説が Gerry Brenner という研究者によって唱えられ、何人かの研究者がそれを支持したが、後に Jeffrey Meyers という研究者が,この説には根拠がない、と主張し、筆者もその意見を支持する。しかし、それにしても何人かの研究者が「ニックのおじさん=インディアン女の愛人」説を支持した、ということは注目に値する、云々・・・」。 ええ”ーーーーーーーーーーーーー!!! マジかよ・・・。ヘミングウェイ研究者たちの世界って、そんな風になっているの?? ビックリするわ。 だってさ、ジェリー・ブレナーという研究者の言っていることが正しいに決まっているじゃん? それに対して「根拠がない」とケチをつけたジェフリー・マイヤーズが馬鹿なんじゃないの? っていうか、私、ヘミングウェイ研究の動向にはまったく無知ですけれども、作品を読めばそうとしか読めないので、学生に対してもそういう説明しちゃったよ。ニックのおじさんがインディアン女の愛人なんだよ、って。 根拠がないっていうけど、じゃあ、貧しいインディアンたちが白人であるニックの親父さんに手術を依頼できた理由はなんだよ。ニックの親父さんは、インディアンに頼まれたのではなく、弟に頼まれたに決まっているじゃん。ニックのおじさんはダメな奴で、インディアンの女に子ども産ませちゃったりするもんだから、アニキがその始末をしたに決まっているじゃんか。作中の兄と弟の会話だって、すべてそれを裏付けているし。それに、そうじゃなきゃ、そもそもインディアン女の夫が自殺する理由がない。 その他、作中のありとあらゆる描写がそれをほのめかしているのに、「根拠がない」ってどういうことだよ! こんな明々白々なことを、ヘミングウェイ研究者は二手に分かれて議論しているの? しかも、正しい方の解釈が否定されているの?? だったら、ヘミングウェイ研究者ってほとんど馬鹿なの? それとも、私が突出して天才なのか? わけわからん。 じゃあさ、じゃあさ。「医師とその妻」はどうなの? 「医師とその妻」ってのはどういう話かと申しますと、湖畔にコテージを持っている医師(先の「インディアン・キャンプ」に出て来た医師と同一人物)が、湖岸に流れ着いた流木(実はある製材所の所有物なんだけど、どうせ誰も引き取らないだろうから、薪にして使っていいと医師は勝手に解釈している)を薪にするのに3人のインディアン、ディックとその息子のエディ、それにビリーを雇うわけ。 だけど、ディックが医師に向かって「こりゃまた随分いい丸太を製材所から盗んだもんだね」などと嫌なことを言うもんだから、医師が怒って「この丸太が盗んだものだって言うのなら,お前ら、帰れ!」とか言い出してしまい、結局、インディアン3人は丸太を薪にする作業をしないまま、自分たちの村に帰ってしまう。 で、怒りの収まらない医師がコテージに戻ると、奥さんから色々聞かれるんですな、「何かあったの?」って。そこで医師は「ディックの奴、俺が奴の奥さんの肺炎を治してやって、その治療費は丸太を薪にする労働で払うことになっていたのに、それをするのが嫌なもんだから、俺に喧嘩をふっかけて来た」と説明する。 すると、医師の奥さんはその答えに納得せずに、そんな理由で喧嘩を吹っかける人なんているはずないでしょ、と夫の説明を論破するんですな。それでもう奥さんと話すのが嫌になった医師は、散歩に出かけてしまう。まあ、そんな話。 で、私が問題にしたいのは、この医師の説明は事実なのか否か、ということ。 端的に言いますとね、私の解釈は「半分正しくて、半分ウソ」というもの。 具体的に言うと、医師の説明にあった「妻の治療費を労働で払うことになっていた、云々」という部分は正しい。ただ、それはディックの話ではなく、ビリーの話であって,その点は医師が意図的に話を変えた、というのが私の解釈。だから医師の奥さんが夫の説明にウソを嗅ぎ付けるのは鋭いわけよ。 医師と関わった3人のインディアンのうち、ディックとエディは医師に対してなんの引け目もないけれども、ビリーだけはある。その証拠に、ディックと医師が喧嘩を始めた時、ビリーだけが汗をかくんですわ。また医師のコテージを辞する際、ディックとエディはコテージの庭と森を仕切る柵を開けっ放しにして帰るのに、ビリーだけが後で戻って来てその柵を閉めるシーンがある。つまり、明らかにビリーには医師の機嫌を損ねたくない、何らかの理由があるんです。 それは何か? もちろん、奥さんが肺炎になって、医師に助けてもらったばかりだからですよ! そんなの当たり前じゃん。 だから、医師はビリーの話を、とっさにディックに置き換えて自分の奥さんに説明をし、そのウソを見抜かれたと。そういうことでしょ。 で、私はそんなの当たり前と思っているのですが、ひょっとしてヘミングウェイ研究者の間ではそうなってなかったりするのかしら? 「奥さんが肺炎になって医師に治してもらった、というのは、ディックの話ではなくビリーの話だ」という説を唱えた奴が居るが,根拠がないとして今は否定されている」とか、そんな風だったりして。 まさか、そんなことはないだろうと思うのですが、「ニックのおじさん=愛人説」が否定されるようだと、こちらも怪しいな・・・。 どうなの,その辺? もしヘミングウェイ研究者がこれを読んでいたら、返事して! ま、とにかく、研究者と言っても、色々なレベルがあるなと。久々の学会に参加しながら、そんなことを考えていた私なのであります。

May 19, 2018

コメント(0)

-

旧東名を通って東京へ

週末、東京で学会があるもので、今日は実家に戻っております。 で、いつもですと、効率を重視して新東名を走って帰るのですけれども、今日は別に急ぐ旅でもないよなあ、ということで、久しぶりに古い方の東名高速を通って帰ることに。 新東名が出来てからというもの、一度もこちらを通っていないので、結構久しぶりに通ったのですが、あまりの懐かしさに片端からサービスエリアに止まっちゃったよ。浜名湖とか牧ノ原とか。そうなると、わずか数年ぶりなんだけど、結構忘れているんですよね。このサービスエリアって、こんな感じだったっけ?みたいな。 でね、やっぱり新東名の「EXPASA」と比べると、旧東名のサービスエリアは古き良き「昭和感」が半端ない。設備も古くさいし。 だけど、今となってはそれも味よ。これは昭和をテーマにしたテーマパークなんだと、そう思えば逆に楽しいという。 それに駐車場の在り方は圧倒的に旧東名の方が上だしね。広くて、どこでも好きなところに止められて、すごく便利。新東名のサービスエリアの駐車場は、ほんと、使いにくいからね! それにいつでも整理員さんがいないとダメという。あれ、人件費だって馬鹿にならないんじゃないの? 旧東名のサービスエリアは、そんな馬鹿なことないもんね。整理員さんなんてもともと必要ないんだから。 あと、旧東名だと、由比のところでちらっと海が見えるじゃん? あれがいいんだよね。 名古屋の大学に赴任して以来、20年くらいずっと往復しつづけた旧東名を久しぶりに走って、なんだか楽しかったわ〜。これからも、急がないときはたまにこっちを通ろうかな。 さてさて、それはともかく、明日からの学会は幸か不幸か東京女子大が会場校なんですよね。ということは、最寄り駅は吉祥寺か西荻窪でしょ。どっちも古本好きにとっては聖地じゃないの。 当然、古本屋に寄ることになるけれども、その場合、学会の会場にたどり着けるのかと。そこが超心配。古本屋でウハウハしている間に、学会終わっちゃってたりして。 ということで、明日・明後日と、学会と古本屋、両方楽しんで参ります。収穫(学会の?それとも古本の?)の方は、また随時発表して参りますからね〜。

May 18, 2018

コメント(2)

-

追悼・西城秀樹

今日はこのニュースに衝撃が走りました。西城秀樹さん。享年63。 私なんかの世代からしたら、最初に意識した人気者って感じでしたからね。男だったら「新御三家」すなわち西城秀樹、野口五郎、郷ひろみ。女だったら「花の中三トリオ」こと森昌子、桜田淳子、山口百恵。『明星』とか『平凡』といった雑誌の表紙を代わる代わるこの6人で回していた時代。 しかし、西城秀樹さんってのは、すごく人気があったけれども、その割にというのか、スキャンダルが全然ない人でしたなあ。スターなのに、普通の人の感覚で生きていた、というか。 人気があって散々持ち上げられた後、今度はスキャンダルとかで徹底的に叩かれる、というような感じの芸能人が多い中、西城さんはすがすがしいほど普通の人だったなと。脳梗塞で倒れて以降も、淡々とリハビリ頑張って、歌える限りは歌おう、歌えるまで頑張ろうっていう普通の感覚。それが、今思えば、なおさらいいなと。 しかし、『YMCA』なんかで躍動していたあの人が、63の若さで逝くなんて、あの頃は思いもしなかったな・・・。 とにかく、昭和の人間にとって、また一つ昭和が終るような出来事であって、私としては淋しい限りでございます。 あのハスキーなのか裏声なのか判らないような独特な発声で我々に元気をくれた西城秀樹さんの御冥福を、お祈りしたいと思います。「ヒデキ、追悼!」

May 17, 2018

コメント(0)

-

腎臓を揉む

ちょっと前に新聞のサンヤツに、『疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい』って本の宣伝がよく載ってませんでした? 疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい (健康プレミアムシリーズ) [ 寺林陽介 ] まあ、医学的に眉唾という説もあるようですが、こういうの、割と興味あるんだなあ。 例えば、縄跳びが身体に良いのは、あれはジャンプしたり着地したりする衝撃で身体の中で内臓が弾み、それが良い具合に内蔵の運動になるからだ、とか、聞くじゃない? そういうところから推測するに、腎臓にせよ何にせよ、ちったぁ動かした方がいいんだろうなと。しかも私の場合、左の腎臓が肥大気味、さらに肝臓も脂肪肝気味、なんてことを言われてますのでね・・・。 で、たまたま今、私はダイエット中でありまして、食事量を抑えつつ、毎日適当に有酸素運動&腹筋運動なんかもやっているのですが、そこに加えて、見よう見まねで内臓マッサージもやっているというね(「腎臓マッサージ」で動画検索すると出てくる)。 あと、サプリで肝臓に効くものとして「ダンデライオン」ってのがある。【店内★最大P20倍キャンペーン★開催期間:5/12(土)20:00-5/17(木)12:59迄】ダンデライオンルート(西洋タンポポ根) 525mg 100粒サプリメント/サプリ/ダンデリオン/ハーブ/健康食品/栄養補助食品/Nature's Way/ネイチャーズウェイ こういうのも試しちゃっているワタクシ。好きだねえ・・・。 食事制限にせよ、運動にせよ、マッサージにせよ、サプリにせよ、即効性のあるものじゃないので、どれだけ長く続けられるかが問題なんでしょうけど、とりあえず色々試してみて、年一回やっている人間ドックでどういう結果が出るか、楽しみにしようかなと。 まあ、何でも攻めの姿勢ですわ。

May 16, 2018

コメント(0)

-

間もなく200万アクセス!

本ブログ開設から13年、ついに延べ200万アクセス達成が近づいております。 100万アクセス達成までが10年、そこから200万アクセスまでが3年ですから、着実に読者は増えているんだよなあ。この調子だと300万アクセスは1年後に達成、とかならないかしら。 まあ、それはともかく。 今日、通勤途中にちょっとびっくりするようなことがありまして。 とある交差点で信号で止まっていたのですが、ぼんやり信号が変わるのを待っていると、信号が青になっている側の道を走ってきたオートバイが交差点を越した辺りで転倒してガードレールに衝突! バイクはバラバラに壊れ、乗っていた人はヘルメットも脱げた状態で投げ出されるという、かなり激しい事故が発生したんですわ。 先頭に居たわけではないので、どうしてオートバイがこけたのかは判りません。右折車が居たので、それを避けようとしたのかもしれない。そこは直接見てないんです。 でも、とにかく投げ出された人がしばらく動かなかったので、あれ、これ、ヤバいんじゃないのと。 だけど、一瞬、二瞬、三瞬くらいしてから、ようやくもぞもぞと起き出した。ひゃー、良かった。死んでなかった・・・。だけど、ふらっふらですよ。ふらふらしながら、とりあえず道路脇の店舗の駐車場に避難していた。 うーん。こういう場合、私はどうすればいいの? クルマから飛び降りて助けに行く? だけど、その時には信号が青になってしまったので、私は走り出さないとまずいし、私の側にはクルマを一時的に止めるようなところもない。しかも、私は大学に行って授業しなくてはならないし。 で、後ろ髪引かれる思いで、仕方なくそのまま職場に向ってしまったのですが・・・。 まあ、私自身、彼を見捨ててそのまま行ってしまったので、人のことは言えないのですが、事故当時、何人か通行人も居たのよ。だけど、その人達も何もしないでどんどん歩いて行ってしまったようだし。案外、冷たいねえ・・・。 でも、後から考えて、やっぱりあの時、どうにかしてヘルプに行った方が良かったかなと。 人生って、一瞬一瞬、何らかの選択を迫られるわけですけど、今日に関して言うと、私は正しい選択をしなかったんじゃないかと。 ってなわけで、いささか後悔している私なのであります。ダメな奴ですな。

May 15, 2018

コメント(0)

-

『恋も仕事も思いのまま』を読む

最近、割とまともな本ばかり読んでいたこともあり、ここらでちょっとアーパな感じのものが読みたいなということで、ヘレン・ガーリー・ブラウンの『恋も仕事も思いのまま』という本を読んでしまいました。 ヘレン・ガーリー・ブラウンっつっても、普通、誰のことか知らないよね? 『コスモポリタン』って雑誌あるじゃん? あれの編集長を長年やってた人。落ち目になっていたこの雑誌を立て直した中興の祖ね。1922年生れの人で、この本(原題は『Having It All』)が出たのが1982年だから、60歳の時に出した本、ということになりますな。ちなみに、この人のご主人は『ジョーズ』のプロデューサーか何かをやっていた映画人。ちょい有名な夫婦です。 さて、そんなヘレンさんですが、本書冒頭、ヘレンさんはこの本を「マウスバーガー」のために書いた、とおっしゃっております。「マウスバーガー」ってのは、ヘレンさんの定義によれば「とくに魅力的でもないし、美人でもない。IQがずば抜けてもいないし、誇れるような学歴もない。家柄も大したことはない。要するに普通の女の子」のことらしい。 で、それはまたヘレンさんご自身のことでもあるのね(もっとも著者近影を見る限り、なかなかゴージャスなマダムですけれども、本書の中でしばしば言及されているように、ご自身としてはご自身の容姿に相当なコンプレックスがあるらしい)。 だけど、そんな「普通の女の子」であった自分も、今、こうしてNYでもちょっと名の通った人物になれた。だから、マウスバーガーのあなたもそうなれるはず。じゃあ、私がどうして今の地位を築いたか、教えてあげましょう・・・というのが本書のキモでございます。 ま、その意味で、本書は日本で言えば松下幸之助の『道をひらく』みたいな感じですな。内容はごく当たり前のことを言っているだけなんだけど、言っている本人が立派な業績を挙げているから、本の存在意義が出てくるというパターン。ある意味、自己啓発本の王道です。 じゃあ、ヘレンさん流の「マウスバーガー出世指南」というのはどういうのかと言いますと・・・ 一生懸命働け・・・それだけ。 ヘレンさんも、高校出て、とりあえず秘書になったそうなんですが、秘書というのは、女の子が最初に選ぶ職業としてはなかなかいい、というのがヘレンさんの持論。というのは、自分が貼りついているのは、社内でもそれなりに有力な男のはずだから。そういう男と親しくなれるのだから、一般の事務職よりいいと。 だけど、最初からいい男に付けるとは限らない。ヘレンさんも「これ」という職・地位を見つけるまで、16回くらい転職したそうです。 で、それだけ転職を繰り返す中で、彼女は失敗を繰り返しながらも、一生懸命働いた。時間外で働くこと、無償で残業するなんて当たり前。だって、他の女の子が定時に帰るのに、自分だけ余計働いたら、その分目立つでしょと。 つまり、織田信長に仕える羽柴秀吉みたいに働けと(もちろん、この譬えは私のものですが)。そしたら、チャンスが巡って来るよと。 で、仕事の話は大体それで終わるのね。 じゃあ、後は何の話になるかというと、女の子の日常に起る様々なことについての、マダム・ゴージャスからのアドバイス。 例えば服装とかね。下着なんかは安物でいいよとか。だけど、冬場のコートには良い物を買え、とか。何しろ、冬の間中、一番目立つのはそのコートだから(なるほど!)。 あと、容姿はどうにもならないけど、姿勢とか、細身であることは意志によってどうにでも出来る。その代わり、本気で痩せたいと思ったら、「お腹いっぱい食べる」ということと永遠に決別しろ、とか。 あと、男とどう付き合うかとか(これがかなりの比重を占める。しかもかなり生々しいところまで。具体的に性的なプレイのアドバイスも含めて・・・)。 まあ、『コスモポリタン』の編集長ですからね。『グッド・ハウス・キーピング』の、ではなくて。となれば当然、当時としては相当に先端を行くお姉さまだったわけですよ。「ラブ・アフェアこそ、人生のスパイス」的な発想、不倫上等の考え方ですからね。ただ、それによって自分が楽しく充実した生活を送れるかどうかが重要で、そうでないなら近づかない方がいい、という程度には常識的。 その他は、もう、何と言うか、普通のことね。貯金はしなさい、とか。気品は保て、とか(←結構いいアドバイス)。お礼はしろ、とか。良い聞き手になれ、とか。友だちは絶対に必要だから、相当数用意しておけ(ヘレンによれば、友だちを得るのは算数と同じで、こうすれば友達になれる、という公式があるとのこと)とかね。他人の悪口は言うな、とかね。泣くのはいい気分転換だからそれ自体はいいけど、人前で泣くな、とか。結婚が100%いいものだとは言わないけど、一度はしておけ、とか。 ちなみにヘレンさんは、どれほど容姿に自信がなくとも、とりあえず女の子であれば誰でも一人は自分の男をゲットできる、と断言しています。そのためには、「私は誰か、自分のための男をゲットしたいと思っているのよ~」という無言のメッセージ(ヘレンさんはこれを「毒」とも表現する)を世界に向けて放出すればいいとのこと。そしたら、誰かはその毒にやられると。ま、日本にも「破れ鍋に綴蓋」っていう言葉があるからね、多分、ヘレンさんのおっしゃっていることはその通りなのでしょう。 とにかく、「健康」と「仕事上のサクセス」と「愛のサクセス」、この3つが揃えばマウスバーガーは誰しも幸福になれるのよ~と。それがヘレンさんのメッセージね。 何コレ? まあ、これが「女性向け自己啓発本」の一つの典型例なんでしょうなあ・・・。 ということで、私は「女性向け自己啓発本」ってどんな感じ? というのを知りたいがために読んでいるのであって、その目的は達したからいいですけど、どうなんだろうね、世の女性にはこういうのって参考になるのかな? なるんだろうね。だからこそベストセラーになって、日本語にも翻訳されるわけで。 というわけで、今から35年くらい前に出た本ですけれども、日本のマウスバーガーの皆さんへのアドバイスとして今でも通用しなくもないんだろうな~、程度には思える本なので、そういうモノとして一つ。【中古】 恋も仕事も思いのまま 集英社文庫/ヘレン・ガーリーブラウン【著】,矢倉尚子,岡部行子【訳】 【中古】afb

May 15, 2018

コメント(0)

-

『バリー・シール』を観た

トム・クルーズ主演の映画『バリー・シール アメリカをはめた男』を観ましたので、ちょいと心覚えを。以下、ネタバレ注意ということで。 時は1970年代半ば、子供の頃から空を飛ぶことに惹かれ、実際、卓越した飛行技術でTWA航空の最年少のパイロットとなったバリー・シールですが、ある時、そんな彼の飛行技術に目を付けたCIAから、中央アメリカのバナナ・リパブリックの偵察飛行を依頼されることになるんですな。 で、その任務に彼は就くのですが、何せ相手は政情不安な中央アメリカ、しかも麻薬栽培の巣窟ですから、彼はCIAの任務の傍ら、彼の地からアメリカに帰還する時には麻薬の密輸に加担することになる。で、そのことはやがてCIAの耳に入ることになるのですが、当時アメリカは中央アメリカの某国に傀儡政権を樹立しようとしていて、そのためその傀儡政権に秘密裡に武器を与える必要があって、その運び屋にバリーを使おうとしていた。 とまあ、そんなややこしい関係性の中、バリーは、こっちの銃をあっちに、あっちの麻薬をこっちに、ってな「一人三角貿易」をやることになってしまいます。秘密裡にアメリカ政府のバックアップを受けている他に、三角貿易での利ザヤがありますから、もう儲かって儲かって仕方がない。 で、とんでもない額のお金を稼いでしまったバリーですが、その分、あちこちから捜査の手が伸びてくる。かくして彼の悪事はばれ、逮捕されることになります。 しかし、何せ国家がらみの陰謀だったわけですから、政府としても彼を裁判にかけたくはない。公の場で「CIAから頼まれて・・・」なんて証言されたくないですからね。そこで、裏から手が回って彼は無罪放免に。 が、もちろん、タダで済むはずはなく、今度は彼が今日までに中央アメリカで築いたコネをつかって、その地の共産主義政権が麻薬輸出に手を染めていることを証明せよという、アメリカ政府内々の依頼が来るわけ。 もちろん、その依頼を果せば彼は牢獄で死ななくて済むかもしれない。しかし、同時にその依頼を果せば、中央アメリカの麻薬組織を裏切ることになるわけですから、彼らの手で暗殺されるかも知れない。 さてさて、窮地に追い込まれたバリーの運命や如何に?? ・・・みたいな話。 ちなみに、これ、実話に基づいた話で、バリー・シールも実在の人物なんですな。DVDの特典映像ではバリー・シールの息子のインタビューなんかも含まれていましたからね。 で、そのことも驚くのだけど、それ以上に驚くのは、この映画の中に登場するトム・クルーズが飛行機を操縦するシーン、その全てをがトム本人が実際に操縦していたこと。ちゃんとした滑走路じゃなくて、無舗装の滑走路に着陸するシーンとかもあるのですが、そういうのも全部。 トム・クルーズって、一体何者? 共演者とか撮影クルーとかも一緒にその飛行機に乗る訳で、もし墜落でもしたらどうするつもりなんだろうね。 で、この映画、面白いかと言いますと、うーん・・・。ま、面白くなくはないけど、ちょっと冗長なところもあるし、トレーラーを観た時点で予想したポップな内容ではなかったので、微妙な感じ。点数的には「63点」ってところかな。 トム・クルーズのファン以外にはそれほど強くおすすめはしませんが、一人の飛行機マニアの波乱万丈な人生に興味ある方は是非。バリー・シール アメリカをはめた男 [ クリストフ・ベック ]

May 13, 2018

コメント(0)

-

映画『ゲットアウト』に震撼

先だってのアカデミー賞レースで脚本賞を獲った『ゲットアウト』をレンタルで観ましたので、ちょっとだけ心覚えを。もちろん、ネタばらしはしませんが、多少の筋書きは述べますので、まだ観ていない方は要注意。 黒人青年のクリスは、今、白人女性のローズと恋人関係にありまして、人種の壁を越えてアツアツなんですが、そんなある週末、家族に紹介したいというローズの申し出によって、二人はローズの実家を訪れることになるんですな。 黒人青年と白人女性のカップルが、実家を訪ねる・・・もうこの時点で『招かれざる客』的なシチュエーションなわけですよ。 で、ローズによれば、自分の両親には人種的偏見などないから大丈夫、と言うのですけれども、やっぱりクリスとしては気が進まないところはある。 で、実家に到着してみると、確かに表向き、クリスは歓迎されます。けれども、ローズの父親の「もし3期目があるなら、私はオバマ大統領を支持する」的な発言は、リベラルな白人中産階級特有のものであって、腹の底で自分の娘が黒人と付き合っていることをどう思っているのかなんてわかりゃしない。クリスは、とりあえず嫌な思いをするわけではないのですが、緊張感と居心地の悪さを感じ続けざるを得ないわけ。 ところで、ローズの裕福な実家、すなわち「アーミテージ家」には、黒人の雇い人が二人居る。一人は男性の庭師、一人は女性の家政婦。つまり、この家では「白人が主人、黒人が召使」という、奴隷時代を彷彿とさせるような状況がある。そこへ持ってきて、黒人のクリスは「客」としてこの家に滞在するわけですから、クリスとアーミテージ家の召使の黒人二人との関係も微妙なところがあるわけですよ。クリスはこの二人から「お前、同じ黒人のくせに、白人扱いされやがって」と言われているような気がして仕方ないという・・・。 そういう先入観があって見るせいか、どうもこの黒人の召使二人の、クリスに対する態度がおかしい・・・。 しかし、それは致し方ないということでクリスも我慢するのですが、生憎、この週末、アーミテージ家では親戚の集まりのようなものがあるらしく、クリスはそのことを知らなかったのですが、当日、より多くの白人に囲まれることになる。大勢の白人の客人たちの中で黒人はクリスだけ。もう、ますます居心地が悪い! と思ったら、当日集まってきた客人の中にもう一人黒人が居た。そこでクリスが同年代と思しきその黒人青年のところに行って、ブラザー的な挨拶をするのですが、相手は全然乗ってこない。それどころか、クリスに向って激情しながら「逃げろ!」と。 一体、この状況は何なのか? なぜクリスは逃げなければならないのか?? ・・・というようなお話。 ここから先は、実際に映画をご覧ください。すっごくヤバいです。 しかし、私が思うに、この映画のキモは、後半の怖ろしい展開よりもむしろ、前半、クリスが置かれた状況の描写にこそあるんじゃないかと。 つまりオバマ大統領の治世下にあってすら残る白人と黒人の間の対立の構図。黒人大統領が誕生して以来、表向きは沈静化したように見えつつ、実は水面下でより先鋭化した差別の実態。それが、「白人の集まりの中の黒一点」という状況下でハッキリ見えてくるということ。「私はオバマを支持する」「タイガー・ウッズは素晴らしいゴルファーだ」「黒人の体格は遺伝子的に優れている」「今は黒が流行だ」といった、白人たちが口にする様々な善意の言葉の裏に、黒人への差別が無意識的に潜んでいる怖さ。 そういったものを、この映画の脚本は見事にえぐり出しております。 とにかく、「満面の笑顔で自分を受けて入れてくれているように見える人たちの悪意」ほど怖いものはないね。この映画、めっちゃ怖いわ! ということで、半端なホラー映画なんか目じゃないくらい、ひたひたと肌に迫ってくるような怖さのあるこの映画、アメリカの人種問題の深刻さを考える上でも、教授のおすすめ!と言っておきましょう。ゲット・アウト ブルーレイ+DVDセット【Blu-ray】 [ ダニエル・カルーヤ ]

May 12, 2018

コメント(0)

-

「世界を変える美しい本」展を見に行く

今日は刈谷市美術館に行って参りました~。 いつも言うけど、ワタクシ、刈谷市美術館を非常に高く評価しておりまして、愛知県美術館とか名古屋市美術館のような大規模な展覧会は望めなくとも、企画力の点ではそれ以上のものがあると思っておるんですな。余程、腕のあるキュレーターがいるに違いない。 で、今、ここが行っている展覧会は、インドの「タラブックス」という出版社の本を紹介する「世界を変える美しい本 インド・タラブックスの挑戦」という、ちょっと他ではやらないような展覧会なんです。本の表紙絵の研究をしてきた私としては、どうにも聞き捨てならない展覧会じゃないですか。行かざるを得ないでしょう。 ま、そんなわけで家内を連れて家を出たのですけれども、まずは腹ごしらえってことで、ランチに立寄ったのが「にほんのうみ」という海鮮レストラン。ここの海鮮丼、1000円なんですけど、これが実に豪華でおいしいの。コスパ最高。私は大学の同僚と何度か行ったことがあるのですが、家内を連れてくるのは初めてなので、家内もおいしい、おいしいと喜んでおりました。 で、そこから美術館に向い、展示を見始めたのですが、さすが刈谷市美術館の企画だけあって、なかなか面白かった。 タラブックスというのは、絵本の出版を中心としたインドの小さな出版社なんですが、ただ利益目的で出版事業をしているわけではなく、地元の紙、地元の労働者、地元のアーティストを使い、地域部族の伝統的な図柄を現代に再現するような、そういう総合的な文化事業として出版を行なっているわけね。 で、ある時、外国から絵本の注文を受けたのですが、その交渉のためにシルクスクリーンで少部数の見本を作ったと。小部数を刷るのには、その方が簡単だったから。そしたら注文主が、そのシルクスクリーンの出来を見て、全部、この方式で刷ってくれと依頼があった。 そこで、タラブックスでは、シルクスクリーンによる刷りはもちろんのこと、裁断・製本まですべて手作業という、おそろしく手間のかかる方法で8000部もの絵本を数カ月の時間をかけて作ってしまったと。 で、以来、タラブックスはこういう方法で、様々な絵本を作る出版社となり、そのことを通じて世界中に質の高い絵本を届けると共に、地元インドに小規模とはいえ雇用を生み出しつつ、今日に至っていると。まあ、そういう感じなんですな。 で、展示室のあちこちに動画を写し出すコーナーがあって、タラブックスの絵本製作の様子とか、タラブックスを起ち上げた2人の女性のインタビューとか、絵本を描いている画家や染織家のインタビューなどを見ることができるんですけど、どれも実に面白いんだ。 っつーことで、なるほどインドにそういう出版社の活動があるんだということを知り、またそこが出しているハイ・クオリティーな手作り絵本の数々を見ることが出来て、大いに勉強になったのでした。この展覧会、まだ会期がありますので、興味のある方は是非。これこれ! ↓「インド・タラブックスの挑戦」展 そしてここを見終わった帰り道、東郷町の「3Piece」というカフェバーでコーヒーを頂くことに。 ここは女性オーナーがアスリート系ということもあり、店内に「Joba」が置いてあったりして、なかなか面白いのですが、ワタクシも話のついでにこのジョーバに試し乗りさせてもらっちゃった。確かに馬の背に乗っているような感じで、これに揺すられていると、身体の方が勝手にバランスを取ろうとするので、自然に体幹が鍛えられるんでしょうな。 3Pieceで本格的にこれに乗ろうとすると、10分とか15分でたった100円なのだとか。私もたまに乗りに行こうかな。 というわけで、今日は刈谷市美術館を中心として、あれこれ楽しむことが出来て、良い息抜きになったのでした、とさ。

May 11, 2018

コメント(0)

-

「まーさんガレージ」に感動!

最近私がはまっているユーチューバーの動画がありまして、「まーさんガレージ」っていうのですけど、これがね、見ていて飽きないんだ。 最初、なんとなく見始めた時は、「まーさん」という人が古めのアルトワークス(=軽自動車)をヤフオクで買う、というものだったのですが、わずか数万円ほどで買ったそのアルトワークスを、まーさん自身が自分のガレージで点検し、サスペンションを変えるなどして足回りをいじり、ついにはオートマだったものを5速マニュアルに換装するといった大規模な改造までし出して、やがてそれでサーキット走行する、というような方向に発展していったんですわ。 で、初めのうち、私は一連の動画を見ながら、「この『まーさん』という人は、中古車屋さんか何かなのかな?」と思っていたのですが、次第にそうじゃないことに気が付いた。 そう、この人はただのクルマ好きの素人だったんです。 ただ、素人にしてはプロはだしといいましょうか、彼のガレージはもう完全にプロの仕事場のようですし、揃っている工具も半端ない。それプラス、まーさんは必要な特殊工具が手元になく、買うと高い場合、自分で溶接したりしながら作ってしまうんですな。 で、とにかくプロに近い素人がミッションをばらしてオーバーホールしたりする手順なんか見ていると、もう、とてつもなく興味深いわけ。たとえば、こんな感じ ↓まーさんガレージ ちなみに、私が「興味深い」というのは、2つ意味があって、一つはまーさんのメカニックとしての腕前です。 機械のことがよーくわかっている人が機械を楽しそうにいじっている様子が、何とも面白いわけ。私のような、クルマ好きであってもタイヤ一つ替えたことすらない人間からすると、こんな風に機械をばらしたりしたら、絶対に元に戻せないだろうと思うのですけど、そういうのをまーさんはいかにも楽しそうにやる。こういうのは、持って生まれた才能なんでしょうなあ。とにかく、自分には絶対にできないことを、まーさんが代わりにやってくれるので、それを見ているだけでとてつもなく楽しいわけ。 もう一つ、私がまーさんの動画を見ていて感動するのは、「機械」というもの、そのものの美しさね。 例えばまーさんはアルトワークスのディファレンシャルをばらして、そこに機械式LSDを新たに組み込む、というような作業もするのですが、まずディファレンシャル自体が素晴らしい機構なわけですよ。歯車をうまいこと組み合わせて、自動車がカーブする時、左右の車輪の回転数に差が出るのを補正する仕組みを構成しているわけですが、人間の発明品として素晴らしい。 しかし、普通のディファレンシャルには一つ欠陥があって、左右どちらか一方の車輪が浮いたりした場合、機構上、左右両輪にエンジンの動力が伝わらなくなってしまうんですな。で、そうならないようにするための工夫が「LSD」なわけですけれども、これがまた実によく考えられた仕組みなわけ。しかも、そういうのをすべて機械的にやる。制御に電気的なものが使われていなくて、すべてメカニズムとして成立している。 その仕組みって、ものすごく頭いいんだ! で、考えてみれば、自動車のような機械ってのは、そういった超頭のいい仕組みをいくつも組み合わせて作ってあるわけですよ。その意味で、あれは人類の叡智の結晶なわけだ。そしてその叡智には、ウソ・いつわりが一つもない。 だから、メカニックの人が機械を愛する気持ちってのは、結局のところ、このウソ・いつわりのない叡智の結晶を愛でるという、そこから発しているのだろうなと。私はそう思うわけ。 ま、そこへ行くと、人文系の学問、とりわけ「文学」なんてのはさあ、そこまで確固とした叡智の結晶ってあるのかというと、いささか不安です。人間の知恵を遠い昔から積み上げて強固に築き上げた何かがあるのかというと、ねえ。どうなんだろう。ある時代に「こうだ」と思われていたものが、次の時代に全否定される、みたいな感じでふらふらしてばっかりいるのが人文学であり、文学なんじゃないの? もちろん、だからいい、とも言えるけどね。 いずれにせよ、機械の仕組みに込められた人類の叡智、というのとはちょっと違うよね。 というわけで、自分がやっている研究とは対照的ともいえるメカの世界に、かりそめにも浸ることができる「まーさんガレージ」って、私にはとても面白いわけよ。 で、この「まーさん」ですが、どうも私とまったく同じ年齢らしく、しかも今お住まいなのが愛知県らしい。しかも、この人の本業は、どうやら「ライター」らしいのですが、一体、どういう種類のライターなんだろうか? すごく興味ある。 とにかく、ただ者じゃあないなと。 というわけで、動画にも、まーさん本人にも、興味の尽きないワタクシなのでありました、とさ。

May 10, 2018

コメント(0)

-

だるまちゃんとてんぐちゃん

英語の授業で『ハムナプトラ』のシナリオを読んでいて、その日に読んだ分だけ映画バージョンを見る、ということをやっているんですが、今日読んだシーンは、ヒロインのイヴリンが、牢屋に入れられているヒーローのオコンネルからハムナプトラの場所を聞き出そうと顔を近づけた途端、オコンネルにぶちゅ~っとキスされるというところでありまして。で、この無理やりのキスがきっかけで、イヴリンはオコンネルにちょっとホの字になっていくという展開になるわけですが・・・。 映画はいいね。いろいろ許されることがあって。時代が時代なら、オコンネル・メンバーもただでは済まない・・。 ま、いいか、この話。 さて、絵本作家の加古里子さんが亡くなりました。享年92。 実は私、加古さんの絵本って一つも読んだことないの。幼少のみぎり体が弱く、幼稚園行くより病院ばっかり行っていて、それで大病院の待合室に座っているついでと言いますか、「外科」の「外」という字を手始めに漢字を覚え始めた神童だったもので、ひらがなばっかりで書いてある絵本とか、馬鹿にしちゃってろくに読まなかったのね。だから、絵本の知識にぽっかりと大きな穴が開いているという。 そんなわけで、加古さんが亡くなったからといって、差し当たり何の感慨もなかったのですけれども、家内に聞いてみると、子供の頃、加古さんの『だるまちゃんとてんぐちゃん』をよく読んだと。 ふうむ。確かにその作品が加古さんの代表作の一つであるとか書いてあったな。 で、それでは一体全体、その『だるまちゃんとてんぐちゃん』とはいかなる物語なのであるか、と家内に尋ねたところ、だるまちゃんとてんぐちゃんは仲良しなのだけれど、二人で遊んでいるうちにだるまちゃんはてんぐちゃんのうちわが欲しくなると。 そしたらだるまちゃんのお父さんだかが、何かをどうにか工夫してうちわっぽいものを作ってあげて、それでだるまちゃんは嬉しくなった。 しかし、そうこうしているうちに今度はだるまちゃん、てんぐちゃんの履いている下駄が欲しくなってきた。 そこでまたお父さんがどうにか工夫をして下駄を作り、だるまちゃんに履かせてあげた。だるまちゃん、大喜び。 しかし、そうこうしているうちに今度はだるまちゃん、てんぐちゃんの突き出た鼻が欲しくなってきた。 そこでまたまたお父さんが、お餅をついて、そのお餅をぶにゅ~っと伸ばしてだるまちゃんの鼻にしてあげた。そしてだるまちゃんとてんぐちゃんで仲良くお餅を食べましたとさ。 ・・・的な話なんですってね?! ・・・なんてステキな話なんだろう! 小さい子供が、友達の持っているものが欲しくなる気持ちもよくわかるし、その気持ちを汲んだ親が、同じものを買うのではなく、どうにか工夫して同じようなものを作る、というところがすごくいい。で、ぴったり同じものじゃないんだけど、親が作ってくれたものに満足するだるまちゃんもとっても可愛い。そしてだるまちゃんがてんぐちゃんの色々な個性をシェアして、二人いっそう仲良しになるというところもすごくいい。 なるほど。私は寡聞にして知らなかったけれども、加古さんっていうのは、そんなステキなお話を書いてくれた人なのね。いやあ、今さら感動。50半ばのおっさんが。 というわけで、家内からのまた聞きで申し訳ないんですけど、加古里子さんの素晴らしいご業績を称えつつ、ご冥福をお祈りしたいと思います。合掌。だるまちゃんとてんぐちゃん (こどものとも絵本) [ 加古里子 ] だるまちゃんとてんぐちゃんが「おひかえなすって!」「いえいえ、お兄いさんからおひかえなすって!」って言い合っているみたいな表紙もいいね!

May 9, 2018

コメント(0)

-

「恩師本」ピンチ!

前に大学時代の恩師・大橋吉之輔先生の文集の出版計画があるというような話を何回か書いたことがありますが、あれについてちょっと悪い進展がありまして。 まあ、売れる本にはなりそうもないし、自費出版やむなしの方向で検討していたのですけれども、いざ、本格的に問い合わせを始めたら、結構いっぱいダメ出しをされてしまったと。 まず一点目は「これは誰の本なのか」ということ。 先生が大昔にお書きになった文章だけではちょっとアレかなと思い、随所に私自身の恩師の思い出をつづった文章を付けるつもりだったのですが、そうなると、これは一体誰が著者ということになるのか、不明になるというご指摘をいただきまして。 ううむ。なるほど。 あと、もう一つは、先生の文章が載った媒体、それは雑誌であったり新聞であったりするわけですけれども、それらすべてから許諾を得ないといけないと。これは結構な手間になりそうですし、それに加えて、今もなお存続している媒体ならいいのですが、今は既に存在していない媒体もあるので、そうなるとどこに許諾を取ればいいのかもわからないと。まあ、著作財産権というのは50年で消滅しますから、今から26年後には許諾の問題だけはすべてクリアするんですけどね。 そういうこともありまして、今回の企画自体、そもそも無理があるのではないかと。やんわりと言われてしまったわけですな。 ううむ。 ということで、いささかガッカリなのですけれども、近々にはどうにもならんかなと。 恩師の本を出して、恩返しをしたいという願望が私にはあるのですけれども、それをどういう風に実現すればいいのか、しばらく迷走は続きそうでございます。

May 8, 2018

コメント(0)

-

水道のレバー、慣れない問題

ひゃー、昨夜遅く、東京から戻って参りました~。 ところで、最近、実家に戻っていつも戸惑うのは水道のレバーでありまして。というのも、実家では数年前にキッチンを改装しまして、新しいシステムが導入されておるんですわ。 で、それですと、水道のレバーは「上げて出る、下ろして止まる」なのね。しかし、名古屋の自宅の水道は旧式なので、「下ろして出る、上げて止まる」なんです。だから、このシステムの違いになれるのに数日かかる訳ですよ。慣れるまでは、水道を止めようと思ってレバーを上げてしまい、予期せず水勢を強めてしまうことになる。それで何度、水浸しになることか。 で、それにようやく慣れた頃にまた名古屋に帰るじゃん? それで水を止めようと思ってレバーを下げてバシャーッ!っと。もう嫌!! 聞く所によると、阪神大震災の時、地震で上から物が落ちてきて水道のレバーに当り、レバーが下に下がって水がじゃーっと出てしまって、それで必要のないところで水が出ているものだから、肝心の火事現場で水が使えなくなって困ったと。だから、新しいシステムでは「レバーを下ろすと水が止まる」ようになったのだと。 まあ、そういう説明を聞くとなるほどと思いますけれども、しかし。しかしですよ。 やっぱり人間の感性から言うと、どう考えても「レバーを下ろして水を出し、レバーを上げて水を止める」、これが自然でしょう。水の動きとレバーの動きが一致するんだから。 だから、水の動きとレバーの動きが逆になる現在のシステムって、人間工学に反していると思うんだよね。 どうなんだろうか。地震大国の日本としては、人間工学に反しても今のシステムを支持すべきなのか、それとも、そんな万一のことよりも、毎日毎日の暮らしの中で感性にあったシステムを採用すべきなのか。私だったら後者を選ぶけどね。もし地震のことを考慮するなら、ガスの元栓が地震の時に自動的にシャットアウトするように、水道もそうすればいいだけの話でありまして。 ま、もし我が家もリフォームかなんかして、新しい水回りを導入したら、実家のシステムと同じになって慣れるのかも知れないけれど、水量を調節する時に、やっぱり違和感があるんだよな・・・。 いずれにせよ、我が家の水栓に慣れるのに、まだ数日は掛かりそうな私なのであります。

May 7, 2018

コメント(0)

-

ブックオフと柏餅

はあ〜・・・。なんだか何にもしないうちに連休、終わっちまったよ・・・。 楽しみにしていたバーベキューもキャンセルしちゃったし。まあ、母の具合が悪いんじゃ、仕方ないんだけどね。 それでも母の体調も少しは復調してきたということで、今日は午後から一人、ふらっと新百合ケ丘まで行ってきました。せっかくのこの季節だから、柏餅食べたいなと思いまして。 5月の連休って、柏餅、食べたくならない? 柏餅か、さもなくばアレ、ほら、「ちまき」か。生前の父は季節のものが好きでしたから、この季節、よく柏餅を買って来て皆で食べたものでして。 で、ただ柏餅だけ買って帰るのもアレなので、ついでにちらっとブックオフに寄っちゃった。今、20%オフセール中だしね。 で、本日私がゲットしましたのは2冊、どちらも108円の2割引。だから2冊で172円ね。○長田弘『アメリカの心の歌』(岩波新書)○林望『臨終力』(ベスト新書) まあまあでしょ。 ちなみに長田弘さんって、ごく最近まで読売新聞の「子どもの詩」の選者やっていらして、詩人なんだろうなと思いながら、そのご業績についてはあまり知識がなかったのですけれども、今回、この本を買ったことで興味が出てちょっと調べたところ、すごく沢山の著作や翻訳があるのね。受賞歴もすばらしい。特に『読書からはじまる』という氏の本は、読書のことだけでなく、社会批判、文化論にもなっているとのこと。 で、さらに驚いたのは、私も個人的に存じ上げているアメリカ文学者の青山南さんって、長田弘さんの弟さんだったのね。まったく知らなかった。そうと知ったら、ますます興味津々。今度、長田さんの本を色々読んでみようかしら。【中古】 読書からはじまる / 長田 弘 / 日本放送出版協会 [単行本]【ネコポス発送】 とまあ、そんなこともありーの、良い本が買えたわい、シメシメと思いながら(今、ふと思ったんだけど、最近「シメシメ」という言葉遣いをあまり聞かなくなりましたな・・・)、某デパートの地下食料品街へ赴き、柏餅を買おうとしたところ・・・ ・・・ない! ウソ! そのためにわざわざ来たのに! 柏餅はこしあんも粒あんもきれいに無くなっていて、大量に残っているのは味噌あんのみ。ワタクシ、味噌あんの柏餅って、食べる気がしないんですよね・・・。 ひゃー。どうしよ、どうしよ。諦めるか? でもそのために来たんだからなあ。 で、一旦当てが外れて、他の店を当たろうとすると、これがまたどこにも売ってないんだ。 結局、仕方が無いので、イオンの食料品売り場で売っている大量生産品を買っちゃったよ。あーん、今日ぐらいは手作りの、老舗のが食べたかったのにぃ。 やっぱり、こどもの日の頃に柏餅が食べたいというのは、我が家だけでなく、世間一般も同じだったのね。 ということで、ちょっと残念なところもあったけれども、一応柏餅は食べられたし、古本もゲットしたし、GW最後の日のせめてものお楽しみでございました。 さて、今日は夕食を食べてから名古屋に戻ります。明日からはまた平常通りのお気楽日記、お楽しみに〜!

May 6, 2018

コメント(0)

-

『DUO 3.0』は英単語集の傑作だ!

このところ母の具合が悪く、やれめまいがする、心臓の動悸が激しい、首筋が攣るようだ、血圧が高い、などと怖いことを言うのに加え、昨日は一日ほとんどものを食べていないので、これは何か問題があるのではないか、脳梗塞とかクモ膜下出血の前兆なのではないかと、私としては超不安。 で、今日は朝から市の「休日診療所」ってところに連れて行ってみたのですが、ここは風邪とか腹痛とか、その程度の診療しかしておらず、脳の検査など出来ませんと断られ、別な大病院にもちらっと行ってみたものの、救急医療班は手がいっぱいで、自分で歩ける人なんか見ている余裕ありませんと門前払い。 ま、そりゃそうなんだろうけど、もしこれで母がクモ膜下出血か何かで倒れて不帰の人にでもなったら、あーた、わたしゃ恨むよ、あんたらのことを。 さてさて、そんな調子ですから、あまり気合いを入れた勉強には身が入らず、昨日は一日、英語の勉強をしておりました。 使ったのは『DUO 3.0』という割と有名な、そして評判のいい英単語集なんですけど、これね、実際に使ってみたら、確かにすごくいいものだったんです。大学受験の時以来、英単語集で単語を覚えていて「面白い!」と思ったことなんか今まで一度もないですけど、この本は面白いの。そう、英単語集なのに、すっごく面白いんです。 この単語集には特長があって、覚えるべき英単語(1600語)と英熟語(1000語)を、重複なしで(この重複なしで、というところがまずスゴい)560個の例文として提示してあり、これらの例文を例文ごと覚えることで、トータル2600もの英単語・英熟語をマスターできると。 しかし、まあ、例文を使って単語や熟語を覚えさせるというだけであれば、類書が山とあるでしょう。 だけど、その先がすごいのよ。 今、560個の例文が挙げられていると言いましたが、この560個の例文に、なんとなくストーリーがあるんです。前の例文と、その次の例文の間に、なんとなくストーリーがあるの。だから、まったく関連性のない例文を560個覚えるのではなく、なんとなく関連性のある、つまりストーリーのある例文を覚えるので、例文にバックグラウンドが生じるわけね。だから、まったく関連性のない例文を覚えるのと違って、頭の中に入り易いんですわ。 例えば、「Whenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.」(外国へ行くと、いつも時差ボケと下痢に悩まされる)という例文の後に、「I feel sort of dizzy and I feel like throwing up.」(めまいがするし、吐き気がする)という例文がくる。そしてその次の例文は「Take some aspirin. It will cure you of your headache in no time.」(アスピリンを飲みなさい、そうすれば頭痛なんてすぐ治まるよ)という例文が来て、さらに次の例文は「I'm afraid I'm coming down with something.」(なんか病気をうつされたようだ)ってな例文が来て、このあたりはずっと病気関係の例文が続くわけですな。 しかし,その次の例文は「Some of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.」(この飲み物に含まれる成分には有害なものがある,特に妊娠中の人にとっては)という例文が来て、さらにその次には「Good nutrition is vital for an infant's growth.」(十分な栄養摂取は幼児の発育にとって極めて重要だ)とあるので、話題が「病気」のことから「妊娠・乳幼児」系の方面に少しズレたことが分かります。 こんな感じで、例文間に何らかの関連があるのだけど、それが少しずつズレて行きながら、どんどん違う話題に移って行くという。だから覚え易いと同時に、飽きないんですな。 で、そういう飽きない例文を辿りながら重要単語・重要熟語をさらっていくことが出来るわけですが、特にこの本の最後の方になると、人間関係の話題になっていて、色々な人名が登場してくるんです。 で、そういう人名の登場してくる例文を読んでいると、個々の人名(っていうか、その名前を持った人物)には、どうやら特定のキャラクターが備わっているんだというのが分かってくるわけ。 例えばボブ。 ボブの出てくる例文を見ると、「Bob felt embarrassed when he was teased in front of some girls.」(女の子の前でからかわれて,ボブが恥ずかしかった)とあり,その次の例文では「His ambiguous reply made her all the more irritated.」(彼の曖昧な返事は、なおさら彼女をいらだたせた)とあって、さらに「Bob is very timid and blushes when chatting with girls. 」(ボブは臆病で、女の子と話をすると赤面してしまう)なんてありますから、あれ、ひょっとしてボブ君は奥手で、優柔不断な「もてない君」なのかなと想像がつく。 で、ちょっと後の方でボブが再登場したと思ったら、「Bob derives pleasure from observing insects.」(ボブは昆虫の観察に楽しみを見いだす)とあって、あらあら、とうとうボブは女の子と付き合うのを諦めて、虫の方に行っちゃったよ・・・と。 そうかと思うと、「After making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.」(彼女がぐっすり眠っているのを確かめた後、彼は部屋を抜け出し、外へ出た)なんていう例文があり、その後に「Between you and me, Lisa, I came across Nick passionately embracing a woman.」(リサ,ここだけの話だけど、ニックが女の人と熱い抱擁を交わしているのを見ちゃったんだけど)、なんて例文が来て、どうやらリサとニックの夫婦には、何か危機的な状況が生じている様子。さらにそのちょっと後には「Once in a while, I think of divorcing him.」(時々、離婚のことを考える)なんて例文が来ますから、二人の決別はかなり決定的な様子。 で、そうこうしているうちに、本書でも指折りの性悪女、ジェニファーが登場してくる。 「Jennifer deceived me! / You should have known better than to trust her.」(ジェニファーに裏切られた!/彼女を信じたあなたが馬鹿なのよ)という例文で登場するジェニファーですが、その後「Jennifer left me for another guy.」(ジェニファーが俺をふって他の男のところに行きやがった)とか、「"Living here all by myself is torture!" he sobbed.」(ここで自分一人で暮らして行くなんて、拷問だ、と彼はすすり泣いた)などの例文が来ますから、いかにこの女が男を泣かせて来たかが分かります。しかしジェニファーの腹黒さってのは底知らずで、「Speaking of Jennifer, she got engaged to a businessman. / I'm at a loss for words! I hope she won't break it off.」(ジェニファーと言えば、彼女、実業家と婚約したんだよ/あきれてものが言えないわ。破談にならなきゃいいけど)という例文の後、「These days, the motives for marriage are not necessarily pure. Take Jennifer for example.」(近頃では、結婚の動機は必ずしも純粋なものとは限らない。例えばジェニファーを見てご覧よ)という例文が来る。もうジェニファー、どこまで腹黒いんだっ!! とまあ、そんな感じで色々な人物間の恋愛事情が例文の中から浮かび上がってくるのですが、それを踏まえた上で、この本の最後の最後にくる3つの例文がまたいいのよ。 「Go easy on Bob. You know, he's been going through a rough period recently.」(ボブには優しくしてあげて。だってほら、彼最近、辛いことがあったでしょう)と来て,その次に「By the way, do you have the time? / Let's see. . .It's a quarter to eight.」(ところで、今何時?/えーと、8時15分前)と来て、そして本書一番最後の例文が「Let's call it a day, Bob. I'm starved. / Yep. I'll buy you dinner.」(もう今日はこの辺にしましょうよ,ボブ /そうだね。今日は僕が夕食をおごるよ)となっている。 つまり、ニックと離婚したリサと、ジェニファーみたいな性悪女に翻弄され続けた奥手のボブが、どうもちょっといい感じになって来たんじゃないの? というところで本書が終わるわけ。もちろん、明確には書いてないですよ。だけど、何となくそういうことなんじゃないの? というほのめかしで終わる。 この、よくわからないけど、なんとなくそうなんじゃないの? という、ゆるーいほのめかしが最高に良いのよ!! 最後の方なんて、もう、面白過ぎて、あたかも上手に書かれた小説を読むかのように英単語集を読んでしまったという。一言で言って、堪能しました。先にも言いましたが、英単語集・英熟語集を読んでいて、こういう面白さを味わう経験って、いまだかつてなかったわ・・・。 で、肝心の英語のお勉強ですが、本書で扱われる単語・熟語のレベルから言って、大人の勉強に十分耐えます。大学生はもちろん、英語のスキルアップを狙っている社会人に最適。 というわけで、世評が高いのも納得のこの一冊、教授の熱烈おすすめ!です。DUO 3.0 [ 鈴木陽一 ]

May 5, 2018

コメント(0)

-

『一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか』を読む

柴田真一さんのお書きになった『一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか』という本を読みましたので、一言、感想を。 私は、「シンプルな英語」という概念には興味があるんですな。それで、何か参考になることはないかとこの本を手に取ったのですけれども、うーん、ちょっとその動機からすると、違う本を選んじゃったかなというところはありましたかね。 そもそも「一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか」という問いに対する柴田さんの答えというのは、「それが世界のビジネス・シーンの在り方だから」というシンプルなもの。国際的な企業では、ネイティヴ・スピーカーだけでなく、様々な非ネイティヴ・スピーカーが英語を使ってビジネスしているわけだから、というわけ。説明はこの一言だけ。そりゃそうなんだけれども。 で、それではどういうものがシンプルな英単語なのか、シンプルじゃない英単語って何なのか、なんてことは一切説明がなく、あとはひたすら、様々なビジネス・シーンでよく使われる英語表現が一つにつき見開き2ページで説明されていくと。 例えば,ビジネス・シーンでは「自分は何者か」というのを明らかにするところからすべてが始まるのでという理由からでしょうが、本書の最初の方の章では自己紹介的な文例が挙っている。「I'm involved in infrastructure projects in Myanmar.」という例文を示し、「関わる」というのは「involve」を使って言うんだよと。そして involve という言葉を使った他の言い回しも幾つか挙げられ、最後に「コラム」として、国際的なビジネスシーンでは人的ネットワークがすごく大切だから、パーティなんかで積極的に自己紹介しましょう、的なことが推奨されると。 まあ、そういった具合よ。 だからこの本は、「外国企業と交渉することのある人で、しかも既に相当程度英語が出来る人」を対象に、ビジネス・シーンでよく使われる言い回しを、原理的にではなく、ケース・バイ・ケースで伝授する」といった趣旨の本なわけ。だからこの読者層を外れた人が読んでも、あまり参考にはなりません。大体、本書の著者の柴田さんという人は、銀行員としてロンドンで15年、ドイツで5年、海外勤務してきた人でしょ。その経験から本書を書いているのだから、そういう稀有なキャリアに進みそうな人には大いに参考になるだろうけれども、そうじゃなきゃ、ねえ・・・。 その意味で、本書のタイトルはもうちょっとなんとかした方がいいよね。シンプル・イングリッシュの本ではなく、はっきりビジネス・イングリッシュの本だから。 だーけーど。 それにしても、この本には(=この種の本には)矛盾があると思うんだよね。 例えば「follow」という言葉。 例文に「I couldn't quite follow. Could you rephrase that last sentence? 」というのが挙げられ、それで「follow」という言葉はこういう風に使うんだよと説明がなされる。訳せば「ちょっとついていけませんでした。最後に何をおっしゃったのか、別な言い方で説明してもらえます?」ということですよね。 だけど、それならばこの質問者は、最後のセンテンス以外は全部聞き取って理解したわけだ。斟酌なしの英語、会社の利益にかかわる様々なデータ、戦略、相手企業の出方、そういうものをバーッっとすごいスピードでしゃべった英語は全部聞き取り、理解した挙げ句、最後の一文だけ理解できなかったわけだ。 そんなこと、ある? 逆に、もしそのレベルの英語力があるなら、今更「follow」の使い方、習う必要ある? この本を読んで思うのは、そういうことね。この本に書いてあるようなことは、現場で英語を使っている人なら既に知っているだろうし、もしそれを知らないのであれば、この本だけ読んだところで、現場で英語でバリバリ働くことは出来ないだろう、っていうね。 ま、それを言ってしまったら、この手の英語の本の存在意義ってすべて消えるので、言っちゃあいけないことなのだろうけれども。 それにしても、ビジネス・シーンで英語を使わなければならない人って、大変そうよ。柴田さんの例文を読んでいるだけで、段々苦しくなってくる。相手企業のメンツを立てながら、でも自社の利益を上げるためにいかに相手を説得するか、的な英語表現ばかりだからね。 しかし、どうなんだろう。今、英語が必要なのは、ビジネスだけなのかしらね。書店に行って、英語の参考書のコーナーに行くと、ほとんどがビジネス英語の本だからね。 「英語はツール」だって言うけれど、今、日本ではそういう考え方が一般的なのかしら。 私は、職業柄、どうしても文学として英語を見るわけじゃん? いわば「詩」として、英語を見ているわけだ。そういう立場からすると、英語=ビジネス、という言語観にはすごく違和感がある。つまり、あまりにも味気ないなと。 うちの大学も、やたらに学生に TOEIC を受けさせるのだけど、あれもビジネス・イングリッシュの典型でしょ? だから、大学というアカデミズムの牙城で、なぜビジネス・イングリッシュのお先棒を担ぐ必要があるのか、っていつも思うのだけど、それが世間一般の英語観なのかしら。 もちろん、それが必要なら仕方ないけれど、せめて大学時代だけでも、ビジネスの英語じゃなくて、詩の英語を学んだっていいんじゃないかと、私なんかは思うのですけどね。一流は、なぜシンプルな英単語で話すのか/柴田真一【2500円以上送料無料】

May 4, 2018

コメント(0)

-

高齢の母をいかにせん

今日は小学校時代からの友人3人で魚介中心のバーベキュー! ・・・のはずだったのですが・・・。 朝起きてみると、母が具合が悪いと・・・。 なんだかこのところめまいが頻繁に起こるようになったそうで、先日も家庭医の診療を受け、近々大病院でCTスキャンを取る予定になっておったのですが、今朝はそれがひどく、朝方吹っ飛ぶように転んでしまったとのこと。 そんな話を聞いたら、こちらも不安なので、バーベキューはキャンセルし、とりあえず病院に連れて行くことに・・・。 が! 今日は連休初日、病院もどこもお休みで、それを押して行くとなると急患扱い。で、一応、急患用の番号に電話してみると、緊急性がないのであれば、しばらく様子を見て欲しいとのこと。 つまり、今、ここで倒れて意識がないというのでもなければ、相手にしてもらえないのね。まあ、救急医療って、そういうもんなのでしょうけれども。 ということで、今のところは水分を沢山とって、家庭医から渡されためまい用の薬を飲んで、それで様子を見ることに。 海鮮バーベキューの予定が、えらいことになっちゃったよ。 しかし、母ももういい歳。これからはこういうことも多くなってくるのかな。 そうなってくると、今後、どうすればいいのだろう。 今は私がそばにいるからいいですけど、連休が終わって私が名古屋に戻った後、一人暮らしの母をどう見守ればいいのか。 セコムのようなセキュリティ会社に「見守りサービス」を頼むのがいいのか、それとも地域の老人介護なんちゃらに頼むのがいいのか。 またまた考えなきゃいかんことが増えちゃった。 天気予報に反し、外は初夏の日差しがまぶしいけれど、先のことを考えてワタクシの心は若干曇り空なのでありました、とさ。

May 3, 2018

コメント(0)

-

「銀晴れ55」で台湾まぜそばを食す

今頃になって何故かラーメン・ブームのワタクシ、今日は「銀晴れ55」という変な名前のお店で台湾まぜそばを食べて参りました。 というのも、今ちょっとわけあって大学を休んでおりますが、後期から復学する予定の院生君が遊びに来たので、そいつに昼飯をおごってやろうと思ったわけ。彼もラーメン好きなものでね。 で、その「銀晴れ55」ですが、有名なラーメン店3軒くらいがそれぞれの特徴を持ち込んでコラボしたお店なのだそうで、それぞれの名前(の一部)をくっつけたらこんな名前になりました、という感じらしい。 で、私は「台湾まぜそば」というものを初めて食べたのですが、ほんとに全く汁がないんですね。で、茹でた麺の上に、炒めたひき肉だとか、刻み海苔だとか、葱だとか、すりごまだとか、卵の黄身だとか、そういうのが乗っていて、それをごちゃごちゃとかき混ぜた状態で食すと。見た目は悪いですが、なかなか美味しい。 そして、ある程度食べたところで、今度はカウンターに常備してあるお酢とか、白出汁とか、ラー油だとか、胡椒だとか、辛み味噌だとか、そういうものを適宜ぶち込んで、「味変」しながら食べ進めるところが楽しい。 そして麺を完食した段階で、椀に残った具材にランチ時には無料でいただける少量の白飯を投入し、これまたぐるぐるかき混ぜて食べると。この「追い飯」システムがまた楽しいわけね。 ということで、生まれて初めて食べた「台湾まぜそば」、なかなか美味しかったです。なるほど、こういうものだったんですな。 昭和世代にとって、ラーメンなんてある程度型の決まった食べ物でしたけれども、今は普通のラーメンの他に「つけ麺」だとか「まぜそば」だとか色々あって、面白いものですね。短期間にこれほど進化した食べ物って、他にないんじゃない? ま、それはさておき、今日はその後、ちょいと大学で用事を済ませた後、夕方から実家に帰省しました。GW後半はこちらで過ごすことになります。明日はもう早速、小学校時代からの友人たちと昼食会の予定。楽しみ!

May 2, 2018

コメント(0)

-

映画『晴れた日に永遠が見える』を観た

バーブラ・ストライザンドとイヴ・モンタンが主演する映画『晴れた日に永遠が見える』という映画を観たので、心覚えをつけておきましょう。 これ、1970年公開の映画ですけれども、もとは1965年のブロードウェイ・ミュージカルで、そのミュージカルは1929年の別のミュージカル『バークレー・スクエア』の焼き直しなんですな。で、その『バークレー・スクエア』は、これまた1917年のヘンリー・ジェイムズの小説『The Sense of the Past』(死後出版)をヒントにしたミュージカルだとのこと。 で、なんで私がそんな古い映画を観たかと言いますと、これ、テーマが「超能力」と「生まれ変わり」だから。1929年の『バークレー・スクエア』は主人公が時空を超えてアメリカ革命時代のロンドンにやってきて、そこで自分の祖先に出会うという「時間旅行もの」なんですが、それが1965年のミュージカカル版、そして1970年の映画版『晴れた日』では、時代に合わせて「超能力&生まれ変わり」がテーマになるというところが面白いところでありまして。 そう、1960年代後半から70年代初頭にかけて、アメリカでは「超能力」と「生まれ変わり」が大きな社会的話題だったことが、この作品から窺われるわけですよ。だから、観たんですけど。 で、映画版ですが、バーブラ・ストライザンド演じる主人公デイジーは、電話が鳴るのを予知したり、植物をものすごい勢いで成長させるといった各種の超能力をもった女性なんですが、同時にチェーン・スモーカーという設定。で、彼女は近々婚約者と共にある重要な夕食会に出なければならないことになっていて、それで夕食会の間、タバコに手を出さなくても済むよう、大学の心理学(?)のシャボー教授(イヴ・モンタン)に催眠療法での治療を依頼するんですな。 ところが、シャボー教授が催眠術をかけて調べると、デイジーの中から別人格として「メリンダ」が登場する。彼女は19世紀初頭のロンドンに生きていた人物で、どうやらデイジーはメリンダの生まれ変わりらしい。 で、シャボー教授が興味をもってさらにメリンダの証言を聞いてみると、彼女は貧しい生れで孤児院に入っていたこともあるのですが、そういうこともあってか、金のためには手段を選ばぬ、しかも恋多き女性として成長する。そして未来を見通せる超能力を駆使しながら、ある時は貴族、ある時はジゴロと浮名を流していたと。ま、結局、そういうことが祟って彼女はイギリスに対する裏切りの罪に問われて28歳の若さで処刑されちゃうのですが。 で、そんな風にデイジーとの催眠セッションを続けて行くうちに、シャボー教授はデイジーに(あるいはメリンダに?)惚れ始めてしまうと。もちろん、そのことにデイジーは気付いていない(何せ眠っていますから)のですが、それとは別にデイジーの方でも次第にシャボー教授に惹かれて行くわけ。 で、そうこうしているうちに、シャボー教授は「生まれ変わり」について研究を始めたいということをうっかり公言してしまう。で、科学者ともあろう者がそんな超常現象に興味を持つとはけしからんということで、彼のことはマスコミのネタになり、教授会でも「研究を止めるか、大学を辞めるか、どちらかにしてほしい」と言われてしまう。シャボー教授、ピンチ! ところが、この大学の附属病院に入院しているさる高齢の億万長者が、シャボー教授が生まれ変わりの研究を進めるために多額の資金を寄付すると言い出すんですな。つまり、その研究が完成すれば、億万長者は自分の死後、生まれ変わった自分自身に遺産を残せるから。 かくしてシャボー教授の研究は続けられそうになるのですけれども、運悪く、デイジーは自分がシャボー教授の研究対象であり、しかもシャボー教授が興味を抱いているのは現在の自分ではなく、過去の自分、すなわちメリンダなのではないかという疑念を抱くわけ。そして絶望したデイジーは、一方的に別れを告げ、教授の前から姿を消します。 しかし教授は、もちろんデイジー自身にほのかな思いを抱いていたのであって、なんとか彼女を自分のもとに連れ戻そうとする。彼はデイジーがテレパシーを受け取る能力があるのを知っていたので、パンナム・ビル(懐かしい~!)の屋上から、NYのどこかに居るに違いないデイジーに向ってテレパシーで呼びかけるわけ。戻ってこーい、と。 で、どこに居ても教授の声が聞こえてしまうデイジーは、ついに再び教授のもとを訪れます。で、「どうせあなたが思っているのは、メリンダなんでしょ?」と詰め寄るのですが、教授はそうじゃないと。自分にとって興味があるのは、素晴らしい超能力を持ったデイジー、つまりあなたなんだよと。ここであの有名な「晴れた日に永遠が見える」という曲を、イヴ・モンタンが歌うわけね。 そして落ち着いたデイジーに、最後にもう一度、教授は催眠術をかけ、デイジーと彼が過去のどこかで出会っていたとか、そういうことはあるか? と尋ねる。なにせデイジーは、既に14回も生まれ変わっているので、そういう可能性は多いにあるわけですな。 デイジーは「ある」と答えます。あるどころか、二人は夫婦であると。 それで教授が「それはいつのこと?」と尋ねると、「西暦2038年」とデイジーは答える。 で、シャボー教授は悟るわけ。なるほど、と。かくして彼は、今生でデイジーと結ばれることを諦め、次に生まれ変わった時に彼女ともう一度再会することに期待して、今は彼女を手放そうと考えるんですな。(シャボー教授には別居中の奥さんが居たことが、この時点で明らかになる) そして催眠術から覚めたデイジーは、教授のもとを去ります。ただし、「晴れた日に永遠が見える」という歌を通じて、「あなたには素晴らしい才能があるんだよ」というメッセージを受けたデイジーは、それまで今一つ自分に自信がなかったんですけれども、このメッセージに励まされるように、これからの人生、今生きている人生を精一杯生きようと、希望を持って大学のキャンパスを去っていく。 ま、そんな話。教授と教え子の淡いロマンスですから、ちょっと『ピグマリオン』とか、そういうのも彷彿とさせるような、そんなお話しでございます。 ま、しかし、映画の内容はこの際、どうでもいいの。とにかく、この時代、アメリカ社会の中で、「超能力」とか「生まれ変わり」ということに注目が集まっていたということはこれで分かるからね。アメリカ映画ってのは、その時々のアメリカ社会の動きを忠実に反映するからねえ・・・。 というわけで、とりあえずこの映画がどういうものか分かったので、私としては大満足なのでありました。 それにしても「晴れた日に永遠が見える」(On A Clear Day You Can See Forever)という言葉(曲じゃなくて)は、いいねえ。そう思わない?晴れた日に永遠が見える [廉価版][DVD] / 洋画

May 1, 2018

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- 今日のこと★☆

- 「TOKYOタクシー」 ~11/26の日記~

- (2025-11-27 08:34:57)

-

-

-

- 株主優待コレクション

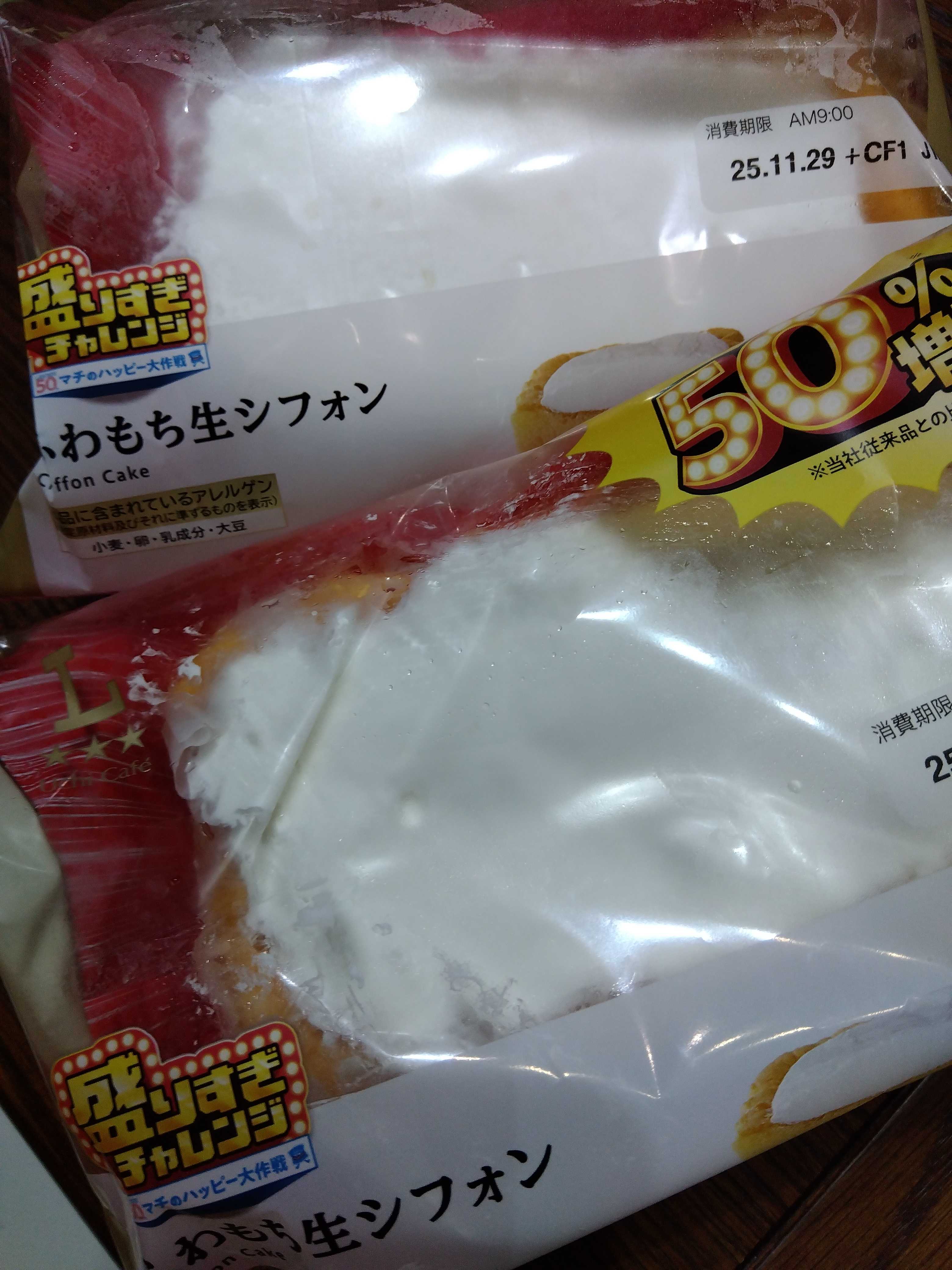

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-