2021年03月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

説教要約 1247

「前進する力を与える十字架」 2021年3月28日 インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年5月11日放映「神の謙遜と人の謙遜」「前進する力を与える十字架」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、13章31~35節 「わたしは、きょうもあすも次の日も進んで行かなければなりません」(33節)。 これは、キリストがパリサイ人に「ここから出てほかの所へ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています」(31節)と言われた時、彼らに語られた言葉です。キリストは、だれが、どのような方法で十字架への道を阻もうとしても、十字架につけられるためにエルサレムに向かう決意は少しも変わりませんでした。この言葉から私たちが前進するための秘訣について学んでみましょう。 一、前進を妨げる過去の問題の解決――義認の信仰に生きる 私たちの前進を妨げる第一のものは、忘れようとしても、忘れることができない過去の罪や失敗また忌まわしい出来事です。 聖書は、イスラエル人が主に罪を犯して蛇にかまれた時、彼らが「旗ざおの上につけた……青銅の蛇を仰ぎ見ると、生きた」ということを記し(民数記21章9節)、旗ざおの上につけられた青銅の蛇は、キリストを表していると教えています(ヨハネ3章14節)。 十字架を仰ぐとは、私たちの罪のために死なれたキリストを信じることであり、そうする時、罪を赦され、罪責と刑罰が取り除かれます。過去の罪や失敗また忌まわしい出来事を葬り去るものは、キリストの十字架であり、私たちを義と認めてくださる信仰に生きることこそ前進していくための第一の秘訣です。 二、前進を妨げる現在の問題の解決――聖化の信仰に生きる 私たちの前進を妨げる第二のものは、私たちを右や左にそらせようとする誘惑です。 キリストは、公生涯の初めに悪魔から、石をパンに変えよという誘惑(目的のためには手段を選ばないという誘惑)、神殿の頂から身を投げよという誘惑(神の言葉の範囲を越えて自由にふるまうという誘惑)、悪魔を拝んで、この世の栄華を得よという誘惑(十字架の道を避けて栄光に至るという誘惑)を受けられ(マタイ4章1~11節)、また十字架につけられるためにエルサレムに行こうとしている時も、ほかの所に行くように誘惑を受けられましたが、退けられました(31、33節)。 パウロは「私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためである」と述べています(ローマ6章6節)。 キリストとともに十字架につけられるとは、自我を全く神に明け渡して、聖霊によって罪がきよめられたと信じることであり、そうする時、罪のからだ(私のうちに住む罪)が滅んで、罪の奴隷でなくなります。現在、受けている罪の誘惑を退け、罪に打ち勝つ力を与えるものは、キリストの十字架であり、私たちの罪をきよめてくださる信仰に生きることこそ前進していくための第二の秘訣です。 三、前進を妨げる将来の問題の解決――栄化の信仰に生きる 私たちの前進を妨げる第三のものは、将来に対して何の使命もビジョンも持たないために、過去の悪いことにとらわれて自己憐憫に陥ったり、現在、行っていることで自己満足したり、小成に安んじたりすることです。 パウロは「私は、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみにもあずかることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして、死者の中からの復活に達したいのです。……ひたむきに前のものに向かって進み、キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです」と述べています(ピリピ3章10、11、13、14節)。 将来に対する使命やビジョンが何であれ、その使命を果たし、ビジョンを実現するものは、私たちの罪を赦して、義と認め、私たちのうちに住む罪をきよめてくださるキリストの十字架であり、「私たちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じ姿に変えてくださる」(同3章21節)信仰に生きることこそ前進していくための第三の秘訣です。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」

2021.03.27

コメント(0)

-

説教要約 1246

「主の打ち傷による救い」 2021年3月21日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年3月20日放映「確信と自信」「主の打ち傷による救い」 甲斐慎一郎 イザヤ書53章1~12節 預言者イザヤは、キリストが降誕される700年も前に私たちを罪から救われるメシヤについて、「彼の打ち傷によって、私たちはいやされた」と預言しています(5節)。またペテロも、「キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです」と記しています(第一ペテロ2章24節)。 「傷」には、次のような三つの意味があるのではないでしょうか。▽損なったり、傷んだりしたところ▽欠陥や欠点、また不完全や不足▽失敗や非難すべきところ、また罪 この「傷」ということばは、単に「物質や肉体」が損なわれたり、傷んだりするということだけでなく、「心の傷 」ということばで表されるように「精神的また霊的」な意味を持っています。 それで「傷」という観点から聖書が教えている大切な真理を学んでみましょう。 一、罪人の傷について 創世記4章には、カインがアベルを殺害した出来事が記されています。この出来事から聖書が教えている罪人の姿を傷という観点から述べるなら、次のような「あってはならない心の傷」を持つ者ということができるのではないでしょうか。 ▽自分の悪いところを指摘された時、それを認めず悔い改めないことによる心の傷 ▽心の傷を受けた結果、人を憎み恨んで、報復せずにはいられないという心の傷 ▽自分の思い通りにならないと心が傷つくという身勝手で自己中心の心の傷 ▽どうせ自分はだめな人間なのだと言って心が傷つく卑屈な心や劣等感 ▽自尊心が傷つけられたということばで表される高慢な心や優越感 このような心は、本来あってはならない悪い「心の傷」です。しかし人間は、このような傷に悩み苦しみつつ、罪の中にあるのではないでしょうか。 二、神(キリスト)の傷について 神は、このような人間の罪をどのように見、またどのように対処されたのでしょうか。このことに関して聖書は、私たちに次のような驚くべきことを教えています。それは、神は、私たちの罪のために傷つけられ、しかも三重の傷を受けられたということです。 ▽私たちが罪を犯すと、神のみこころが傷つけられ、正義の怒りが燃えることです ▽この罪を罰せずにはおかない神の正義の怒りと、罪人を愛してやまない神の愛の炎とが激しく戦うことによって受ける神の心の深い傷です ▽私たちの罪を赦すために神のひとり子が十字架において私たちの罪のために打たれ、また傷つけられたということです これは、何と恐れ多いことでしょうか。しかしこれが聖書の教えている神なのです。 三、キリスト者の傷について この神が受けられた傷によって、人間は、罪から救われて、神の子どもとされ、次のような祝福にあずかるのです。 ▽まず私たちは「彼の打ち傷によって、私たちはいやされた」とあるように(5節)、キリストの十字架を信じることによって、罪のために傷だらけになっていた心が縫い合わされて、いやされるのです ▽次に私たちは、「神は傷つけるが、それを包み」とあるように、(ヨブ5章18節)、神の愛のむちを受けることによって、悪いところをきよめられ、「非難されるところのない純真な者となり……傷のない神の子どもと」されるのです(ピリピ2章15節)。 ▽最後に私たちは、私たちを愛するあまり傷を受けてくださった神を知ることによって、ほかの人々の弱さと苦しみと罪のために心を傷める愛の人に変えられるのです。 私たちの姿は、どうでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」

2021.03.20

コメント(0)

-

説教要約 1245

「信仰の効用(3)信仰を建て上げる三要素」2021年3月14日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年7月11日放映「覚えることと忘れること」 「信仰の効用(3)信仰を建て上げる三要素」 甲斐慎一郎 出エジプト3章6節 真の信仰を形造る三要素は、敢行と忍耐と熱望ですが、敢行は獲得力、忍耐は持久力、熱望は推進力ということができます。この三つの力の均衡が取れていくことが自らの信仰の成長と人間関係の問題を解決する鍵です。 一、信仰の成長を妨げるもの 人間関係の問題は、語る資格がなく、神と人に仕えず、行動が伴わない人が不当に人を非難する時に起きます。 敢行に表れるアブラハム型の人は、忍耐の欠如によって厳しく人を批判する危険性がありますが、それ以外は、神のことばを信じて敢えて行う行動が伴うので、この点において問題は少ないということができます。 忍耐に表れるイサク型の人も、忍耐の偽物である怠慢に陥る危険性はありますが、行動が伴わないことは批判しないので、この点において問題は少ないということができます。 しかし熱望に表れるヤコブ型の人は、忍耐の欠如による失敗のほかに、イスラエル人のように「その熱心は知識に基づくものでは」ない(ローマ10章2節)という問題をはらんでいます。すなわち熱望は、まだ心の段階で、行動に移る敢行の一歩手前ですから、行動が伴わず、口先だけの熱心になりやすいのです。たとえ行いが伴ったとしても、目的を得るためには手段を選ばない行動に陥りやすいところがあります。 ヤコブは、父イサクと兄エサウを欺いたので、伯父ラバンと子どもたちに欺かれています。彼は、「私のたどった年月は130年で……ふしあわせで」(創世記47章9節)と述懐しているのも無理からぬことでしょう。ヤコブは、知識に基づかない熱心さのゆえに、貧乏くじを引くまいと焦りましたが、結果的には、神によって貧乏くじをひかされているかのようです。それにもかかわらず、「ヤコブの神」と言われる祝福を受けたのは、ただ計り知れない神の恵みによるのです。 二、信仰を建て上げる三要素 信仰者の務めは、人をつまずかせず、人の徳を高めていくことです(ローマ14章1、19節、15章1、2節)。信仰の弱い者をつまずかせるのは、敢行や熱望の欠如よりも、忍耐の欠如によることが多いということができます。堪忍袋の緒が切れて、怒りが爆発する時、人をつまずかせるからです。その時、加害者は、信仰の強いアブラハム型やヤコブ型の人が多く、被害者は信仰の弱いイサク型の人が多いのではないでしょうか。 被害者は、心の中で加害者を赦せばよいのですが、加害者は、被害者に謝罪するまで罪は赦されません(マタイ5章22~26節)。アブラハム型やヤコブ型の人は、不得手な忍耐を身につけていくことによって信仰が成長し、円熟していきますが、それまでの間、忍耐の欠如によって弱い者をつまずかせる危険性があります。信仰の弱い者をつまずかせる罪は決して小さくありません(マルコ9章42節)。イサク型の人は、不得手な敢行や熱望を身につけていくことによって信仰が成長し、円熟していくので、信仰の弱い者をつまずかせる危険性は小さいということができます。 現実の世界は、どれほど敢行と熱望の信仰をもって奉仕しても、一朝一夕にできるものではなく、いつも物事が順調に運ぶとは限らず、必ず苦難があり、忍耐を要することが多いもので、完成するまで、神のお取り扱いを受けて、砕かれ、教えられ、学ばなければならない多くの信仰の学課があります。 旧約時代のヨセフは、まず孤独と人に仕えることと中傷や非難を耐え忍んだからこそ、立派な指導者になり得たのです。指導者の試練また運命は、この孤独と人に仕えることと中傷や非難を受けることです。どのような信仰の型の人であれ、神はヨセフのように、▽まず忍耐、次に希望、最後に愛を学ばせ、▽そこから生じる健全な熱望と敢行を身につけさせることによって、▽他の人をつまずかせず、人の徳を高める器に私たちを造られます。 これこそ信仰を建て上げる三要素です。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」

2021.03.13

コメント(0)

-

説教要約 1244

「信仰の効用(2)信仰を形造る三要素」 2021年3月7日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2014年5月23日放映「イエスを仰ぎ見なさい(2)」「信仰の効用(2)信仰を形造る三要素」 甲斐慎一郎 出エジプト記、3章6節 世の中には様々な問題や課題が絶えませんが、その中で人間関係の問題ほど複雑で厄介なものはないでしょう。この根本的な原因は罪ですが、たとえ罪が赦され、きよめられたとしても、性格の相違についての正しい認識が欠けているなら、人間関係の問題は決して解決しないでしょう。信仰と性格の関係について考える時、忘れてはならない大切なことは、信仰というのは、どのようなもので形造られているかということです。 そこで信仰を形造る三要素について学んでみましょう。 一、信仰の三つの型について 「アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで、出て行きました」(ヘブル11章8節)とあるように、神の言葉を信じて敢えて行動を起こした(すなわち敢行した)人です。 信仰の積極面は敢行です。しかしアブラハムは忍耐深さに欠けていたので、女奴隷ハガルによって子どもを儲けるなど、多くの失敗をしています。「敢行」に表れる信仰、これがアブラハム型の信仰です。 アブラハムの子イサクは、父とは全く反対で、どんなに大切なものでも、それを得るのに焦ったり、争ったりすることなく、どこまでも柔和にふるまい、謙譲な態度を取り、神が与えてくださるまで困難を耐え忍んで待ち望んだ人です(創世記26章14~22節)。 信仰の消極面は忍耐です。しかしイサクは信仰の積極面である敢行は不得手であったために、優柔不断で、その子ヤコブに欺かれています。「忍耐」に表れる信仰、これがイサク型の信仰です。 イサクの子ヤコブは、これまた異なり、飽くなき探求心によって、どこまでも神の祝福を求め続けた熱心な人です。しかし彼は、その名前(押しのける者)のように、父イサクと兄エサウを欺いてまで熱心に神の祝福を求めたために、自分の息子たちやおじラバンにだまされています。「熱望」に表れる信仰、これがヤコブ型の信仰です。 二、信仰と性格について 真の信仰は、神の言葉を信じて踏み出す敢行と、神の言葉を待ち望む忍耐と、神の祝福を熱心に求める熱望の三つを含んでいます。 しかし人はみな、先天的な性格や性質が異なっており、また育った環境による後天的な性格や性質も違っています。ですから人は、信仰を持つなら、罪から救われますが、持ち前の性格や性質は変わり難い面があるために、その人の性格や性質からにじみ出る信仰になり易いのです。すなわち、その性格によって、ある人は敢行の面の強い信仰、他の人は忍耐の面の強い信仰、別の人は熱望の面の強い信仰になるのです。 三、信仰の成長について 私たち、信仰に成長するために次のような二つのことが必要です。 1.他の信仰の型の人を受け入れること 人は、それぞれ性格や性質、また信仰の型が異なるので、自分の信仰の型に他の人を合わせようとしたり、異なる信仰の型の人を非難したり、排斥したりしてはなりません。 アブラハム型の人はイサクやヤコブの信仰に、イサク型の人はアブラハムやヤコブの信仰に、ヤコブ型の人はアブラハムやイサクの信仰に、それぞれ必ず学ぶところがあるはずであり、また学ばなければなりません。私たちは、信仰に成長するために他の信仰の型の人を受け入れることが必要です。なぜなら神は、「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」だからです(出エジプト3章6節)。 2.自分に不得手なものを求めること 私たちは、信仰に成長するために信仰の三つの面である敢行と忍耐と熱望が片寄ることなく、均衡が取れるように自分に不得手なものを神に祈り求めることが必要です。 そしてこの信仰の三つの面に均衡が取れていた信仰者は、ヤコブの11番目の子である四代目のヨセフではないでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」

2021.03.06

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

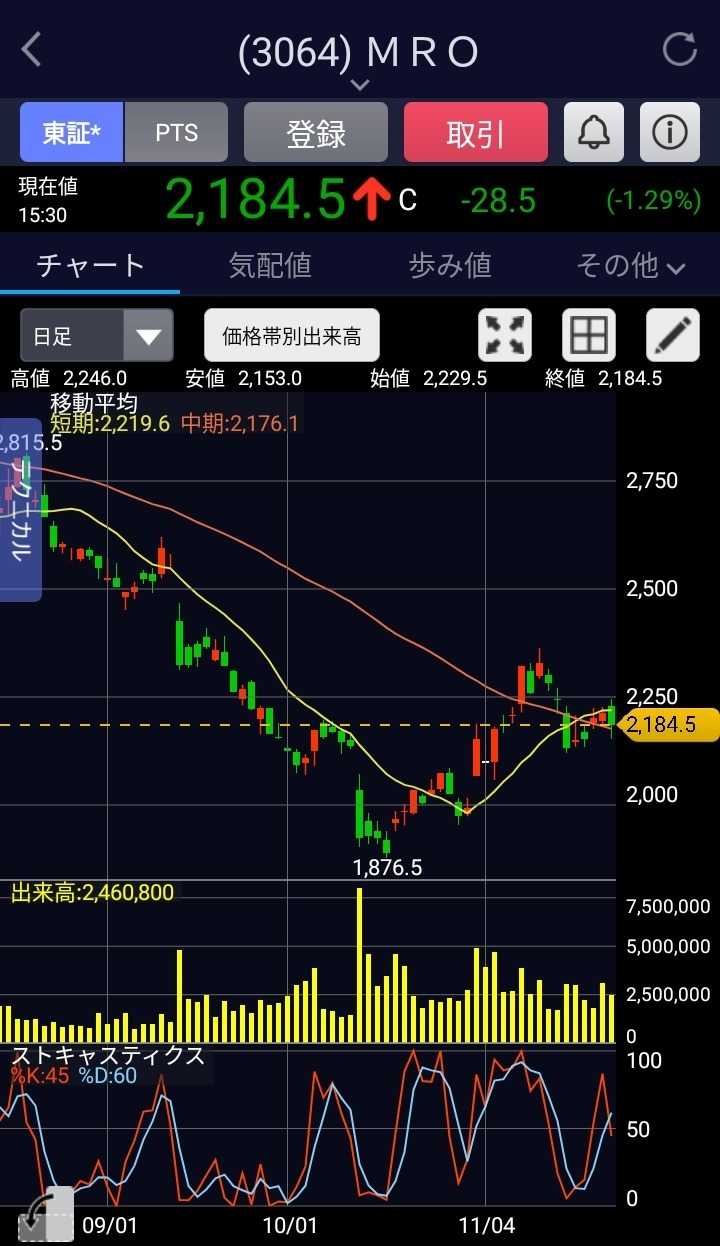

- 株式投資日記

- 価値観の不一致では一緒に暮らせない…

- (2025-11-25 19:29:53)

-

-

-

- 写真俳句ブログ

- 無花果の熟れしときこそ想いたり

- (2025-11-25 19:04:31)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 決断する時は、こうするのです。

- (2025-11-25 08:54:08)

-