2021年05月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 1256

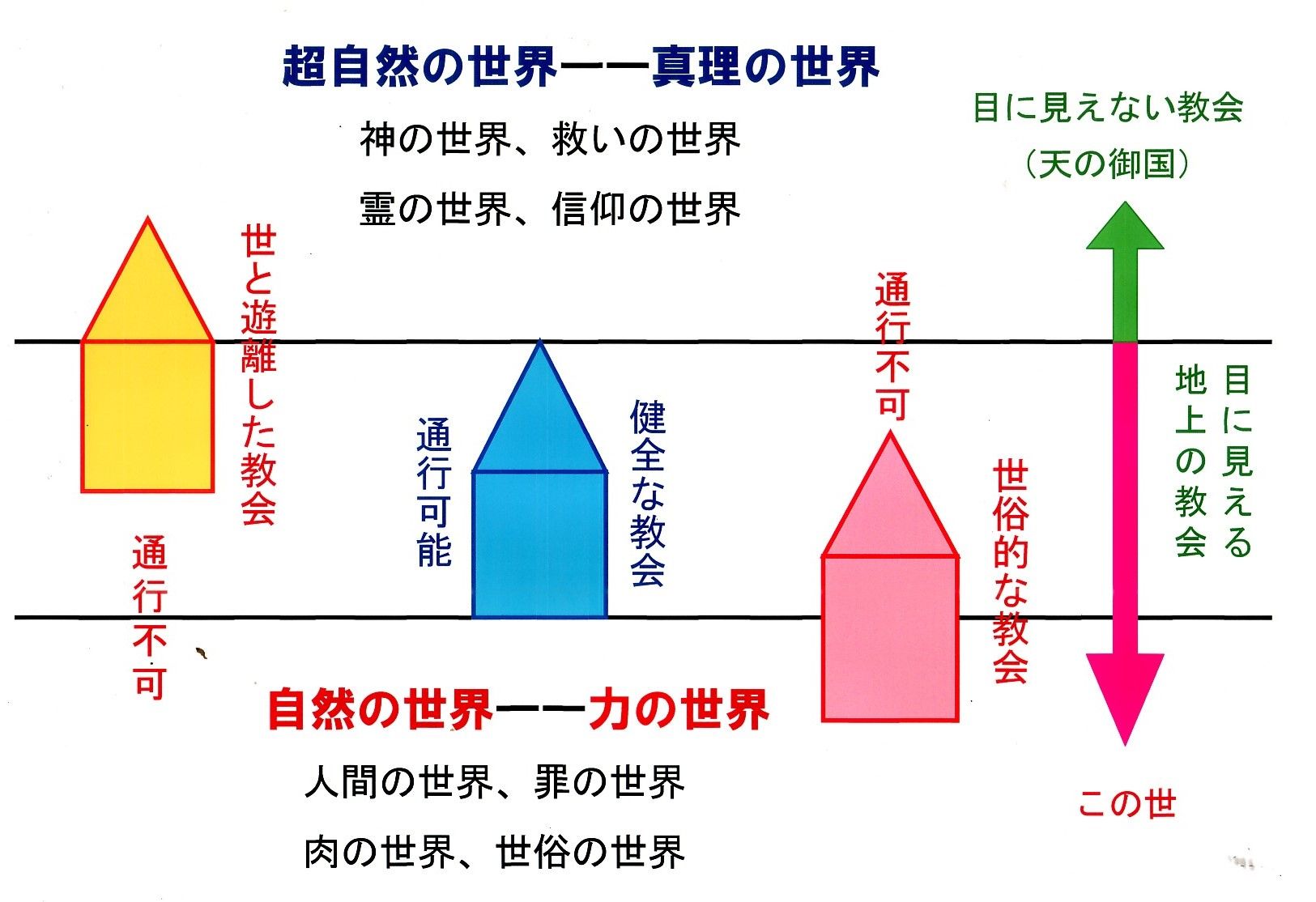

「真理の世界と力の世界」 2021年5月30日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年11月17日放映「かけがえのない人生」 「真理の世界と力の世界」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、13章8節 「私たちは、真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら、何でもできるのです」(8節)。 一、真理の世界と力の世界の相違 動物の世界に代表される自然の世界は、弱い物が強い物の餌食となる弱肉強食の世界であり、私たちが住んでいる社会も、数の力や金の力、名誉や地位の力、年齢や経験の力、そして体力や能力等のある強い者が弱い者を征服するという弱肉強食の力の世界です。 これに対して超自然的な神の世界は、「何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知る」(ローマ12章2節)という真理の世界(ヨハネ18章37節)であり、弱肉強食の力の世界ではありません。 二、真理の世界と力の世界の接点 上の図は、上から下の縦軸は、目に見えない教会である天の御国とこの世という二つの世界と、この二つの世界の橋渡しをしている目に見える地上の教会を表しています。 目に見える地上の教会は、この世から天の御国に行くための橋の役目をしています。 人々は、目に見える教会を通って天の御国に行くのです。ところが、その教会が左側の教会のように世に働きかけず、教会の中だけに閉じこもるなら、世と遊離した教会となり、右側の教会のように、世に迎合し、教会の中が弱肉強食の世界になるなら、世俗的な教会となり、どちらもこの世から天の御国に行くための橋の役目を果たせなくなるのです。 これに対して中央の教会のように、世と遊離せず、しかも世に迎合せず、教会の中が天の御国のひな型としての真理の世界なら、健全な教会となり、人々は教会を通って天の御国に行くことができるのです。 三、真理の世界と力の世界の関係 それでは真理の世界に力は不要なのでしょうか。そうではありません。私たちは、真理を見分ける力や真理を行う力は必要であり、神は「真理のためなら、何でもできる」力を与えてくださいます(8節)。この力は、世の力ではなく、霊的な力、すなわち超自然的な神の力です。これは、数の力や金の力、名誉や地位の力、年齢や経験の力、そして体力や能力等の世の力がないのに、どうしてあのような力があるのだろうかと、人々が不思議に思う真理のための力です。 それでパウロは、「私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方にくれていますが、行きづまることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません」(第二コリント4章8、9節)。「人に知られないようでも、よく知られ、死にそうでも、見よ、生きており、罰せられているようであっても、殺されず、悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも、多くの人を富ませ、何も持たないようでも、すべてのものを持っています」(同6章9、10節)。「それは、この測り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです」と述べているのです(同4章7節)。 甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」

2021.05.30

コメント(0)

-

説教要約 1255

「聖霊降臨の約束」 2021年5月22日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年11月7日放映「私のささえである主(2)」「聖霊降臨の約束」 甲斐慎一郎 使徒の働き、1章1~8節 ルカは、前の書(ルカの福音書)においてイエスの誕生から受洗と誘惑、良いわざと教え、弟子の育成と派遣、変貌、十字架と死、そして復活と昇天に至るまでの出来事を記しました(1、2節)。彼は前の書の続編としてこの書(使徒の働き)を書いたのです。 「この新しい書には大きな相違点が見られます。使徒の働きでは、イエスはもはや地理的な制約を受けておられません。キリストがあらゆるところにおられるのがわかります。彼は人間としての同情と、神としての力によって、パレスチナだけでなく、地の果てに向かって働きはじめられたのです。キリストは聖霊によって働きはじめられたのです。キリストが始められたことを、聖霊は教会を通して遂行なさいます。……それゆえ、この使徒の働きは『聖霊によって、キリストの御体なる教会を通して、生けるキリストの御業と御教えとが続けてなされた記録』ということができます」(G・C・モルガン原著、F・ビヤバウト編『使徒行伝の研究』8頁)。 一、イエスから聖霊のバプテスマを受けるという約束を与えられた使徒たち(3~5節) イエスは、テベリヤの湖畔でご自分を弟子たちに現された後(ヨハネ21章1節)、「ガリラヤに行くように」言われました(マタイ28章10節)。ガリラヤの山において十一人の弟子たちに、「あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい」と命じられました(同28章19節)。これが大宣教命令です。 弟子たちは、このイエスの命令を聞いて驚いたことでしょう。たった十一人の弟子たちが「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝え」(マルコ16章15節)ることなど、到底不可能であると思ったのではないでしょうか。 確かに11人の弟子たちだけで全世界の人たちに福音を宣べ伝えることはできません。それでイエスは、この大宣教命令の最後に、「わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます」(マタイ28章20節)と約束されたのです。 そのためにイエスは、彼らに「エルサレムを離れないで、わたしから聞いた父の約束を待ちなさい」と言われました(4)。それは弟子たちが、もう間もなく「聖霊のバプテスマを受けるからです」(5節)。すなわち弟子たちの上に聖霊が臨まれることによって、彼らは力を受け、地の果てにまでイエスの証人となることができるのです(8節)。 二 イエスがイスラエルのために国を再興してくださることを期待した使徒たち(6節) しかし使徒たちは、聖霊のバプテスマを受けるという約束を与えられても、それが何を意味するのか全くわかりませんでした。それどころか、イエスが「神の国のことを語」っておられる(3節)のを聞いているうちに、このイエスこそ「イスラエルのために国を再興してくださる」(6節)メシヤであるという期待に胸ふくらますようになりました。 弟子たちは、もともとイエスをローマ帝国の圧政からイスラエルの国を救い出してくださるメシヤとして期待していました。ところイエスの死によってその夢が破れ、絶望に襲われていた時、イエスが死からよみがえられたのですから、今こそ国を再興してくださるにちがいないと希望を持つようになったとしても少しも不思議なことではありません。 三 聖霊が臨んで力を受け、地の果てにまでイエスの証人となる使徒たち(7、8節) イエスは彼らの質問には答えられず、「聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受け、……地の果てにまで、わたしの証人となります」と言われました(8節)。 「かつて、弟子たちの野望の的であった政治力のかわりに、それよりもはるかに偉大な、はるかに高貴な力が彼らのものとなるであろう。イエスは、聖霊が彼らにくだるとき、彼らは上なる力に満たされるであろう、と確約された。その時、この力によって、彼らの宣教は大きな力を生むのである」(F・F・ブルース『使徒行伝』44頁)。拙著「使徒ペテロの生涯」15「聖霊降臨の約束」より転載甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」

2021.05.22

コメント(0)

-

説教要約 1254

「見抜く力と気力を与える信仰」2021年5月15日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年9月27日放映「私のささえである主(1)」「見抜く力と気力を与える信仰」 甲斐慎一郎 申命記、34章1~8節 「モーセが死んだときは百二十歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった」(7節)。 このモーセの臨終の記録において、彼の目とか気力というのは、肉体の眼と気力を指していることは言うまでもありません。しかしこのような旧約の出来事に新約の光を当てるなら、モーセは百二十歳になっても、霊的な目はかすまず、霊的な気力も衰えていなかったことを教えられるのです。新約の光というのは、ヘブル人への手紙11章24~27節のことばです。 一、霊的な目がかすまない秘訣 ヘブル人への手紙の著者は、モーセの生涯を次のように述べています。 「信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、はかない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました。彼は、キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです」(ヘブル11章24~26節)。 このみことばの中に、パゼット・ウィルクスは、モーセは3つのものを見ていたと述べています。その3つとは、「神の道」と「神の民」と「神の報い」です。 まずモーセは、世俗の地位と罪の楽しみと世の富を捨てましたが、それは信仰によって、これが神の道であると見ていたからです。 またモーセは、神の民の悲惨と窮状を見ましたが、それと同時に信仰によって、神の民とともに苦しむ幸いを見ていたのです。 そしてモーセは、世の報いに目もくれませんでしたが、それは信仰によって、神の報いを見ていたからです。 これこそモーセの目がかすまなかった秘訣です。もし私たちが世俗の地位と罪の楽しみと世の富に目を奪われたり、神の民の苦しみに目をつぶったり、自分の苦しみだけに目を留めたり、神の報いに目もくれず、世の報いにばかり目を向けたりしているなら、私たちの霊的な目はかすんでしまうのです。 確かにモーセは、「神の道」と「神の民」と「神の報い」を見ていましたが、彼がほんとうに見ていたのは目に見えない方でした。すなわちモーセは、「目に見えない方を見るようにして、忍び通した」信仰のゆえに(ヘブル11章27節)、神の道と神の民と神の報いを見ることができたのです。 二、霊的な気力が衰えない秘訣 人間にとって最も大切なものは、気力とかやる気です。弱さや未熟さはあっても、気力さえあれば、それらを乗り越えることができますが、気力のないことは致命傷です。信仰者にとって霊的な気力ほど大切なものはありません。 それでは霊的な気力は、どこから来るのでしょうか。霊的な目がかすまないことこそ、霊的な気力の原動力です。具体的には、次のような3つにまとめることができます。 1.二心を持たず、心を神に定めること 私たち人間にとって心の分裂は大敵です。神と富とに兼ね仕えたり、神と世の間をさ迷ったりしている者にどうして気力が出てくるでしょうか。 2.見るところではなく、信仰によって歩むこと 私たちは、物事の結果だけを見て、一喜一憂してはなりません。思わしくない結果を見て、失望落胆している者にどうして気力が出てくるでしょうか。 3.思い煩わないで、神にゆだねること ジョン・ウェスレーは、「あなたは、もっと多くのことをすることができるように、一時にはわずかなことをしなさい」と興味深いことを述べています。私たちは、すべてのことを神にゆだね、思い煩うことなく、今この時、神から与えられた使命を果たし、奉仕に励めばよいのです。神にゆだねず、あれこれと思い煩っている者にどうして気力が出てくるでしょうか。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「使徒パウロの生涯」

2021.05.15

コメント(0)

-

説教要約 1253

「神の愛の広さ、長さ、高さ、深さ」 2021年5月9日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年9月13日放映「真の信仰を持つ秘訣」「神の愛の広さ、長さ、高さ、深さ」 甲斐慎一郎 エペソ人への手紙、3章14~21節 「すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに越えたキリストの愛を知ることができますように」(18、19節)。 この御言葉から神の愛の広さ、長さ、高さ、深さについて学んでみましょう。 一、神の愛の広さ 広さの反対は狭さや狭量さですが、これには二つの意味があるのではないでしょうか。 神は、相手が好ましい姿でも、嫌悪すべき姿でも、どのような状態でも、どんな時でも人を愛されます。箴言には「友はどんなときにも愛するものだ」と記されています(17章17節)。これが第一の神の愛の広さです。 神は、義人でも罪人でも、聖なる人でも汚れた人でも、貴賎上下の別なく、人種の差別なく、あらゆる階層のすべての人を愛されます。これが第二の神の愛の広さです。 この神の愛の広さに対して私たちの愛は何と狭いことでしょうか。 二、神の愛の長さ 長さの反対は短さや短気ですが、これにも二つの意味があるのではないでしょうか。 神は、人がご自分に逆らって楯突いた時も、堪忍袋の緒が切れて愛することを途中で止めることなく、どこまでも忍耐深く私たちを愛されます。これが第一の神の愛の長さです。 神は、「永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛した」(エレミヤ31章3節)とあるように私たちを永遠に愛されます。これが第二の神の愛の長さです。 この神の愛の長さに対して私たちの愛は何と短いことでしょうか。 三、神の愛の高さ 高さの反対は低さや低俗ですが、これにも二つの意味があるのではないでしょうか。 神は、相手がどのような状態の時でも、どん時でも、どのような罪人をも愛されますが、悪と妥協する低俗な愛ではなく、人を罪から救い、正しく聖い人とするために、ご自分のいのちを捨てるほど、その愛は高潔で、高尚です。これが第一の神の愛の高さです。 神は、罪のためにどん底に落ち込んでいた人をも愛し、天の御国に引き上げてくださいます。これが第二の神の愛の高さです。 この神の愛の高さに対して私たちの愛は何と低いことでしょうか。 四、神の愛の深さ 深さの反対は浅さや浅薄さですが、これにも二つの意味があるのではないでしょうか。 神は、相手のうわべや目先の姿だけでなく、心の奥底までご覧になり、先のことまで深く考える深謀遠慮の愛をもって私たちを愛されます。これが第一の神の愛の深さです。 神は、「罪の増し加わるところには、恵みも満ちあふれました」(ローマ5章20節)とあるように、どんなに罪深い者をも愛して救われます。これが第二の神の愛の深さです。 この神の愛の深さに対して私たちの愛は、何と浅いことでしょうか。 五、聖霊によって与えられる神の愛 この神の愛の広さ、長さ、高さ、深さが余すところなく現されたのがキリストの十字架です。私たちを罪から救うために、人に捨てられ、ご自分を捨てられ、神に捨てられたキリストを仰ぐ時、私たちは、神の愛がどれほど広く、長く、高く、深いものであるかを理解することができます。 しかし生まれながらの人間は、この神の愛を知らず、狭く、短く、低く、浅い愛しか持っていません。私たちは、自分の愛がどれほど狭く、短く、低く、浅いものであるかを認め、心から悔い改め、信仰によってキリストが私たちの心に住んでくださる時(17節)、「私たちに与えられた聖霊によって」、広く、長く、高く、深い「神の愛が私たちの心に注がれ」るのです(ローマ5章5節)。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「聖書の中心的な教え」

2021.05.08

コメント(0)

-

説教要約 1252

「生きている信仰と死んでいる信仰」 2021年5月1日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組に当教会の牧師が出演しました。2018年9月4日「生物が生きるために必要な創造の六日間」「生きている信仰と死んでいる信仰」 甲斐慎一郎 サムエル記、第二、25章 ダビデとアビガイルの姿から、実際の生活の中に生きている信仰と、そうではない死んでいる信仰について考えてみましょう。 一、死んでいる信仰(1~22節) ダビデにとってサムエルは偉大な恩師であるだけでなく、ヨナタンのほかにダビデが悩みを打ち明けることができた掛け替えのない人でした(19章18節)。そのサムエルが死んだのです。これはダビデにとって大きな衝撃であるとともに信仰の危機でした。 アビガイルに会うまでのダビデの姿を見てみましょう(1~22節)。ダビデの求めに対してナバルは彼を侮辱しました(10、11節)。このナバルの恩知らずと非礼な態度にダビデは怒り、すぐ「めいめい自分の剣を身につけよ」(13節)と部下に命じています。しかしこれはあまりにも思慮がなく、軽率であるだけでなく、祈りもせず、神の導きも求めない不敬虔な態度でした。 この箇所(1~22節)には、22節において呪いの誓いのために神の名を口に出していますが、それ以外に神の名は記されていません。ダビデはナバルに侮辱された腹いせに、ただ復讐のみを考えて、その思いの中にも、その会話にも、その行動の中にも、全く神はいませんでした。この時の彼の信仰は死んでいたのです。 私たちも日常の生活の中において、特に自分の思い通りに物事が運ばない時、祈りもせず、神の導きも求めないで、ただふるまうなら、その思いと会話と行動の中に全く神はおられず、その信仰は死んでいるのです。 二、生きている信仰(28~44節) これに対してアビガイルの信仰は、どうでしょうか。24節より31節までのわずか8節の間に、実に「主」という言葉が7回も出てきます。このことから次のような三つのことを学ぶことができます。 1.人の会話の中に生きておられる神 アビガイルの何げなく話している言葉の中に、何と多くの神の名が出てくることでしょうか(26~31節)。 彼女は、(1)復讐について(26節)、(2)家の繁栄について(28節)、(3)奉仕について(28節)、(4)生命について(29節)、(5)敵の生命について(29節)、(6)約束について(30節)、(7)幸福について(31節)、ことごとく神にふれており、神と切り離しては考えられない会話をしています。 このようにすべての会話が神と切り離せない言葉を語るものこそ生きている信仰です。 2.人の行動の中に生きておられる神 しかしアビガイルは、単にその会話や言葉の中に神の名が出てきただけでなく、人の行動の中にも神が生きておられることを知っていました。 彼女の行動は、すべてのことの中に神がおられ、すべての出来事や人間関係の中に常に神が介入し、干渉し、働いておられることを信じていたことをよく表しています。 このように人の行動の中にも常に介入し、干渉し、働いておられる神を信じて行動するものこそ生きている信仰です。 3.人の心と思いの中に生きておられる神 このようにアビガイルが会話の中にも行動の中にも神が生きておられたのは、その心と思いの中に神が生きておられたからにほかなりません。このようなアビガイルの生きている信仰によってダビデの死んでいた信仰は生き返ったのです。 私たちは、聖書に記されている真の神を信じることによって心の中に神が生きるようになるだけでなく、継続的に聖書を学ぶことによって、私たちの人間的な思いが神の思いと入れ替わり、その思いの中にも神が生きておられるようになります。これこそ自分だけでなく、ほかの人をも生かすことができる生きている信仰なのです。甲斐慎一郎の著書→説教集久米小百合氏司会「本の旅」→「神のご計画の全体」

2021.05.01

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

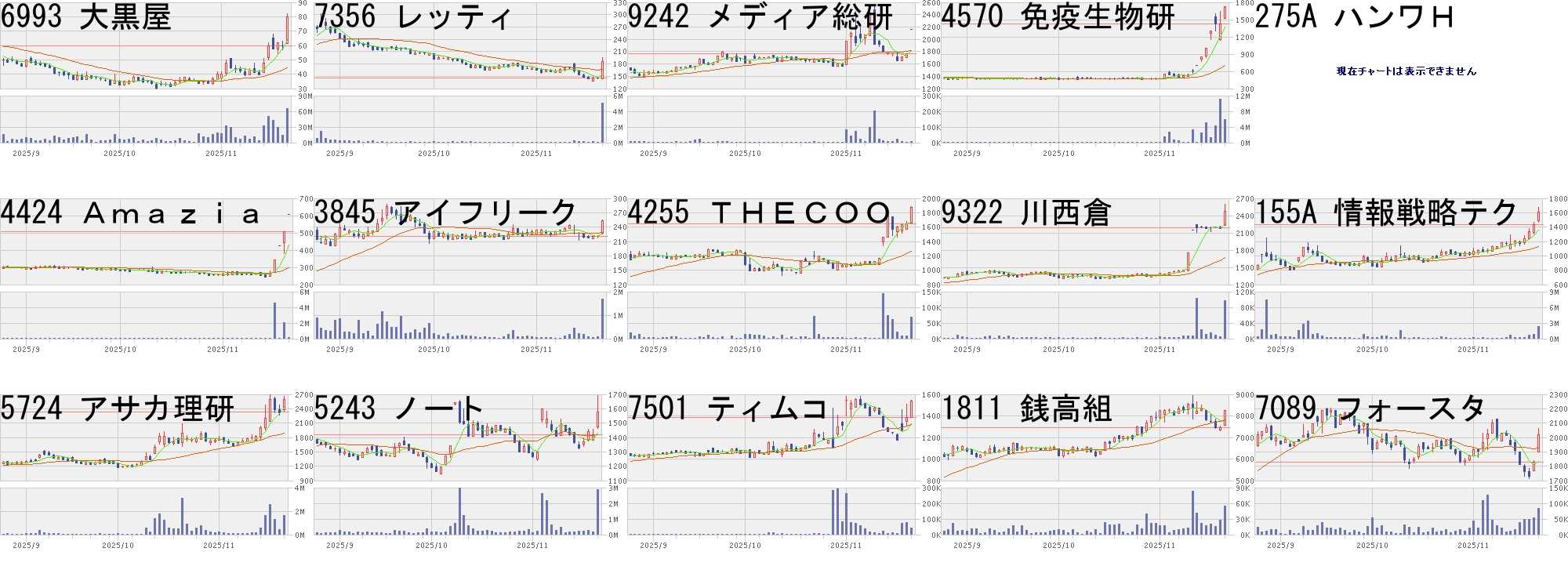

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 本日の急騰・急落株

- (2025-11-25 20:59:24)

-

-

-

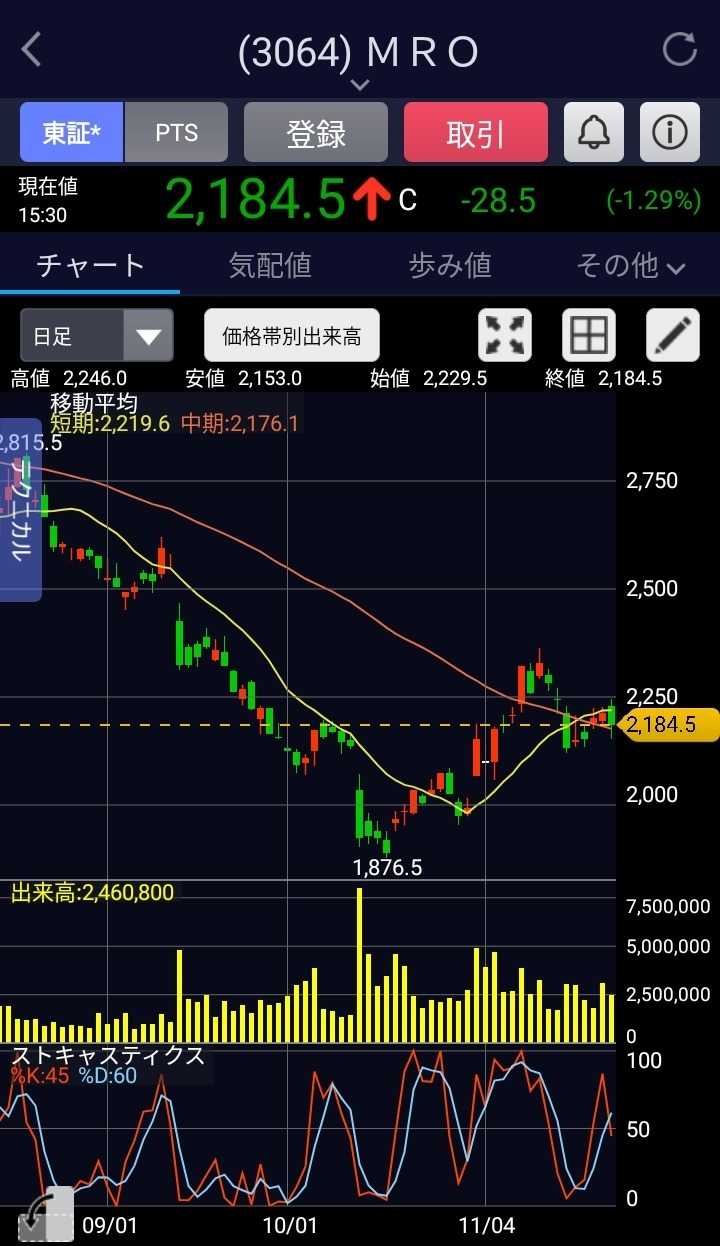

- 株式投資日記

- 価値観の不一致では一緒に暮らせない…

- (2025-11-25 19:29:53)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…

- (2025-11-25 21:50:38)

-