2012年05月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

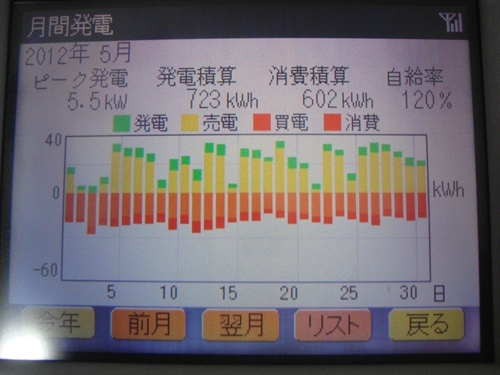

5月の発電量実績

我が家の5月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 実績報告です。 発電量 : 723KWH消費量 : 602KWH売電量 : 552KWH自給率 120% と言う稼働実績となりました。今年5月の発電実績は昨年度の628KWHに比べ大きく上回り5月としては過去最高の結果となりました。ピーク発電量も5.5KWを達成していますので、パネルは順調に稼働していることが解ります。5月25日から1週間は絶好調で月間発電量700KWH超えに大きく貢献したのです。中旬も好天に恵まれ発電量を伸ばしました。発電開始以来の月別発電量実績です。黄色が本年2012年の実績です。上の黄色の棒グラフからも、月ごとに順調に発電量が増大していることが解ります。6月は梅雨のシーズンとなりますが今年は如何に?

2012.05.31

コメント(0)

-

空豆

我が農園の空豆を収穫してきました。昨冬の厳しい寒さで苗が傷んでしまい、成長が止まり病気やアブラムシ被害にあい収穫量は激減しましたが。鞘の中には、白い真綿の如きベッドに3粒の空豆が鎮座。100粒ほどになったでしょうか。 この黄緑に、初夏の香りがただようそら豆。最近では年中つくられたりしていますがやはり旬のものは美味。自然のパワーをわけてもらえるのです。空豆をみると、縁にへこんだ黒い線があります。ここはふつうお歯黒(おはぐろ)と呼ばれ、芽や根が出てくるところなのです。奥には未だ黒くなっていないYANGな空豆が。早速 塩茹でで楽しみました。皮の下から、更に緑を増した空豆の実が顔を出しています。しかしチョット茹ですぎ。『地面より上になるものはお湯から、地面より下になるものは水から・・・』の原則を忘れていたのです。

2012.05.30

コメント(0)

-

スイートピー

我が家の横の畑で、スイートピーが開花しています。英語だと「sweet pea」で"甘い豆"または"香りある豆"の意味。ただし、口には入れないほうが良いようです。白。紫。ピンク。白が僅かに混じっています。スイートピーの色は紅、ピンク、紫、ブルー、白などがあり、甘い香りを放ちます。かなりカラフルで幅広い色が揃っていますが唯一、黄色だけは見たことがありません。

2012.05.29

コメント(0)

-

分蜂発生

昨日の朝、内検のため我が養蜂の師匠とともに蜂友のEさんを待っていると、定刻より早めに来園。そしてミツバチの羽音が激しく分蜂ではないかと。青空を見上げてみると多くの働き蜂がブンブンと羽音をたてて上空を乱舞。しばらく様子を見ていると、我が養蜂場の前の林の方に次第に移動。そしてまた暫くすると、林の木の小さな枝の先端に蜂球が。 蜂球の高さはGL+3m程度の枝の先端。早速、アルミ脚立を持ち込みこれを梯子にしてこの蜂球にEさんが近づく。小枝の付け根を掴み、これを下に撓らせてくれた。私は下で大きなビニール袋と受け入れ巣箱を準備。枝の先端の蜂球をそのままビニール袋に入れ枝を折らしてもらう。未だ枝には多くの働き蜂が残っていたので、鳥網で枝に擦りつけ働き蜂を回収。併せて巣枠も準備し、数枚入れ込む。ビニル袋を取り除き、枝に付いているミツバチを巣箱に払い落とす私。ブンブンと激しい音の中、完全防備の緊張の時間が続く。何とか巣箱も落ち着いたので、林から巣箱を持ち出し、養蜂場のある農園の片隅に借り置き。巣箱の中が落ち着いてから、砂糖液と疑似花粉を与えてやった。そしてこの日の新居。林は静かになり『強者どもが夢の跡』幸運にもEさんが来園を待っていたかのような分蜂。私一人では回収は困難なのであった。我が幸運に感謝。今後も分蜂の発生が無いよう内検に細心の注意が必要であることを実感したのであった。

2012.05.28

コメント(7)

-

ジャガイモの花

我が農園のジャガイモがいろいろな色で開花を始めました。皮も中身も鮮やかな紫色のじゃがいも 『シャドークイーン』。赤いジャガイモ 『レッドムーン』『さやか』『インカのめざめ』原産地・南米アンデスのじゃがいもを日本向けに改良したもので、鮮やかな黄色と、コロコロと小粒な姿、栗かサツマイモを思わせるホクホク感で、人気のある高級じゃがいも。『男爵』ジャガイモの種類によりいろいろな色の花をつけるんです。後1ヶ月もあれば新ジャガの収穫の時期が訪れるのです。

2012.05.27

コメント(0)

-

アマリリス

我が家の庭のアマリリスが真っ赤な花をつけました。昨年、球根を水栽培で育て楽しんだものを、庭に戻したもの。上から見ると4個の花が放射状に。花言葉は「誇り、内気、すばらしく美しい」とのこと。

2012.05.26

コメント(0)

-

ゼニアオイ(銭葵)

我が養蜂場へ向かう農道の道端に今年もゼニアオイが美しい花を開かせました。初夏のこの時期、ピンク色で、紫の線の入った5弁の花が咲いています。葉っぱはしわしわの円形。丸い花が「一文銭」ぐらいの大きさだったことか「銭」。「葵」は「立葵」の葉っぱに似ているからとのこと。野生化して、この場所に根付いたのでしょうか。花の数も多く、なかなか絵になる花。濃い赤紫の筋が見事。

2012.05.25

コメント(0)

-

5月の『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の5月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。期間:4月16日~5月17日(32日間)電気使用量 昼 : 30KWH 朝晩 : 180KWH 夜 : 341KWH--------- 合計 :551KWH 金額 :9,293円先月4月は799KWH、13,755円でしたので、-248KWH⇒4,462円の大幅減額となりました。そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。購入電力量 :416KWH購入予定金額 :19,968円の結果となりました。今月の売電金額は僅かに2万円超えを達成できませんでした。5月の電気料金はプラス収支6,675円。太陽光発電開始以来の余剰電力の売電金額実績です。そして使用電力料金の推移です。

2012.05.24

コメント(0)

-

金環日食

今週月曜日は金環日食が見られた日。朝早起きしてみると、我が家は大粒の雨が。これでは無理とあきらめていたが7時30分前になると、雨もやみ雲の後ろで日食が始まっているのが確認できた。テレビでは既に金環日食が始まっている場所からのLIVE中継中。「日食」は、太陽の手前を月が横切るために、太陽の一部または全部が月によって隠される現象。「部分日食」を含めると、地球全体では1年に数回の日食が起きているが、毎回「皆既日食」や「金環日食」になるわけではないのである。また、「皆既日食」や「金環日食」は大変狭い範囲でしか見ることができないため、あるひとつの場所で考えると、「皆既日食」や「金環日食」はめったに起こらない珍しい現象。オープン間近の東京スカイツリーの塔頂の奥の金環日食の映像も。日本の陸地に限ると、金環日食が観察できるのは、1987年9月23日に沖縄本島などで見られた金環日食以来とのこと。次回も2030年6月1日に北海道で見られる金環日食まで、18年間起こらないと。金環日食時はもう少し暗くなるのかと思っていたが、雨上がりの早朝でもありほとんど明るさは変化しないのであった。よって東南アジアの国で情報のない人々は、金環日食の現象に気がつかずに歩いていると特派員のレポートも。

2012.05.23

コメント(0)

-

ヤマトシジミ

松江に行った折、ホテルの近くにある『宍道湖しじみ館』に立ち寄りました。シジミの漁獲量が全国一である宍道湖において、全国唯一のシジミ展示館とのことで、シジミに関する基本的かつ重要な情報が、科学的にわかりやすくパネル展示されていました。国内のシジミは一般に3種類に分けて考えられているとのこと。すなわち、ヤマトシジミ、マシジミ、セタシジミの3種。この3種は棲んでいる場所によってきれいに見分けられ、海沿いの汽水域(真水が混ざった海水)に棲んでいるものをヤマトシジミ、内陸の淡水域(真水のあるところ)に棲んでいるものをマシジミ、琵琶湖に棲んでいるものをセタシジミと呼んでいるとのこと。もちろん宍道湖は汽水湖。そして日本百景の一つ。外海からは境水道、中海、大橋川を介して接続、つまりかなり隔たっているが、それでも淡水湖ではなく汽水湖となっているのである。館内には巨大なしじみが展示されていました。宍道湖のヤマトシジミがおいしい最大の理由は、斐伊川の淡水と中海からの海水が混じる汽水域で生息していること。そのため浸透圧の関係で、汽水域の塩分濃度と同じように、シジミの体液濃度を保つ必要があるので、うまみ成分が濃くなり、真水で育つセタシジミやマシジミと比べておいしいのだと。 しじみ販売所で土産にシジミを購入。宅急便で送ってもらうこととしました。そして自宅に着いた宍道湖ヤマトシジミ。早速味噌汁で楽しみました。やはり汁にするのがいちばん。1ヶ月ほど前に、青森の十三湖岸で、シジミを使った塩味のラーメンを味わいましたがこれもさっぱりとした塩味でうまかったのです。今回の宍道湖ヤマトシジミも旨味がたっぷりで美味だったのです。

2012.05.22

コメント(0)

-

ニンニクの芽

昨日は我が農園のジャンボニンニクの芽を収穫しました。中央からスッと芽が伸び先端に花の蕾が着いています。ニンニクというと、普通は皆さんご存知の「球」の部分を利用しますが、伸びた芽は摘み取って食べることができるのです。実はこの芽の部分には、沢山のビタミン類が含まれているのです。ちなみにこのニンニクの芽が伸びることによって、ニンニク特有の臭いも控えめになっているとのこと。15本ほど収穫できました。ジャンボニンニクの芽はこれもジャンボ。早速シンプルに炒め物で楽しみました。採れたてのニンニクの芽は甘味、歯ごたえがあり美味。併せて収穫したスナップエンドウとズッキーニ。スナップエンドウもシンプルに茹でてマヨネーズで。ズッキーニは果実の外見はキュウリに似てるが、カボチャの仲間。ベーコンとのこちらも炒め物。あまりくせがなく、炒め物はこちらも最高。農園から収穫した産地直送の超新鮮野菜を楽しめることがこの時期の大きな楽しみである趣味の農園主なのです。

2012.05.21

コメント(1)

-

枝豆の定植

各種枝豆の定植を行いました。畑に直まきすると、芽が出たときに野鳥に突かれる可能性があるため、自宅のポットに種蒔きし順調に育ちました。所々葉を毛虫に食べられてしまいましたが。定期的な水やりだけでしたが、大きく成長しました。早生種をはじめ3種類を定植しました。順番に収穫できるよう早生、中手、晩生の種を購入し植え付けたのです。先日種蒔きした『茶豆』も芽が出始めました。今度の週末にはこれも定植し6月の海外旅行前には、各種野菜の定植を完了したいのです。

2012.05.20

コメント(0)

-

松江早朝散歩 その2

松江城まで急ぎ足で。松江城の下に真っ白な花を咲かせている樹木を発見。まるで雪が積もったが如き。この木の下に説明書きが。『ナンジャモンジャ』。正式には『ヒトツバタゴ』。この時期に突然、多くの繊細な花を付ける。その驚きと賞賛のために付いた名前と思えるのであった。階段を上り天守閣に辿り着く。黒い雲は去り青空が。城下町松江のシンボルで、松江開府の祖堀尾吉晴が慶長12年(1607)から足掛け5年の歳月をかけて、慶長16年(1611)に築城。 千鳥が羽根を広げたように見える入母屋破風の屋根が見事なことから、別名「千鳥城」とも呼ばれているのである。もちろん時間の関係上、天守閣内部には入れなかった。次回までのお楽しみ。松江神社。松江城の二の丸にあるのがこの松江神社。「千鳥城」の別名を持つ黒塗りの松江城とは雰囲気が全く異なる、エレガントな白い洋館が。入母屋造りの瓦屋根にコロネードの回廊という、和洋折衷な洋館の名は「興雲閣」。明治天皇をお迎えする際の御宿所とするため、明治36年(1903年)に建てられたものとのこと。現在は改装のため休館中のようであった。急ぎ足でホテルに戻り温泉につかり仕事に向かったのであった。

2012.05.19

コメント(0)

-

松江早朝散歩 その1

仕事で松江に宿泊出張しました。早朝5時に起床し早朝散歩。まずは宍道湖畔を歩く。宍道湖大橋を渡り湖岸の遊歩道へ。早朝からシジミ漁の船が浮かんでいるとのことであったが1隻も見あたらない。湖畔に立つ青柳桜の大灯籠。昔このあたりにあった料亭青柳楼の庭にあり,入江の灯台の役目を持ち,松江の名物の一つであったと。 公園内にある玄丹お加代の像。1968年の大政奉還後、藩の危機を救った20代半ばの女性(本名・錦織加代)とのこと。もともと親藩の松江藩は親幕府的だったが、新政府に無理難題を吹きかけられたとのこと。家老が切腹して事態を納めるしかないという所まで追い詰めらたのである。西園寺公望を総督とする山陰道鎮撫使、2000人がやってきたとき、お加代は酒席で酌を命じられた。一人の男が座興に刀の先に刺したかまぼこを突きつけたところ、平然として唇で受け、酒を所望したいう肝っ玉芸者。さらには、彼らにうまく取り入って家老の命も救ったとか。下の台座には、刀先のかまぼこを食うお加代の図が浮き彫りになっていた。湖岸に立つ島根県立美術館。1999年3月に開館した山陰最大規模の美術館。 「水と調和する美術館」を館テーマとしており、水が描かれた作品を多数収蔵、展示する。 また「日本の夕陽百選」に定められる宍道湖の夕日鑑賞には絶好の東南岸に位置することから、屋上展望テラスの設置や建物の西側が全面ガラス張りになっている等、夕日観賞に適した設計がなされているとのこと。遠くビルの合間に松江城の天守閣が見えた。望遠でシャッターを。 湖岸には数多くのウサギが跳ねていた。数えてみると12羽?。12羽のうさぎがぴょんぴょん跳びはね、最後に宍道湖を眺めていやのだ。よく見るとこのうさぎは三種類の形のみ。後ろ足で蹴っているポーズと、前足で着地しているだけの2種類の形を交互に配置させて動きを表現しているのであった。最近では前から2番目のうさぎを触ると幸せが訪れるといううわさで大人気!であると。私もこのうさぎを撫でてやったのであった。宍道湖に建つモニュメントの一つ。同じく作品『会話』『風門』 。この「風門」は、文化功労者・澄川喜一先生の作。宍道湖の風景と調和した、高さ11メートルと9メートルの石柱作品。途中急に雨が降ってきたが、屋根のある休憩所で黒い雲を見送る。そして湖上にポツリと浮かぶ「嫁ヶ島」の近くまで歩く。周囲240m の小さな島で、湖に落ちて亡くなった若い嫁の身がらとともに浮かび上がったという悲しい伝説が残されていると。そして湖岸近くの『ガスト』で朝食。ピザトースト、スープ、バナナ、コーヒーのモーニングセット。貸し切り状態。帰路に宍道湖大橋から下を見ると多くのシジミ漁の船が。ブルーのプラスチックの箱には大粒のシジミが。シジミ漁は平日は6時から解禁になるようである。

2012.05.18

コメント(0)

-

シャクヤクが次々と

我が家の庭のシャクヤクの花が次々と楽しませてくれています。白のシャクヤク。純白の中に赤い恥じらいが。そしてこちらは深紅の色合い。雨に濡れて瑞々しく。そしてピンクの花の蕾も。今朝は既に開花しているのでしょうか。そしてつる薔薇もシャクヤクに負けずに。アイリスとシランも。

2012.05.17

コメント(0)

-

イチゴ(苺)の収穫

雨上がりの今朝、我が家の横の農園に出て、イチゴを収穫してきました。野鳥避けに廃CD-ROMをぶら下げましたが、効果があったのでしょうか。野鳥にも食べられずに、朝食後にデザートとして食べられるほど収穫できました。途中、収穫しながら一粒口に。早朝の甘い苺の味。これから次々に収穫できそうです。白い小さな苺の花。我がミツバチ達が訪花しているのでしょうか。 『苺』の字は草冠に母。母の乳首のような実がなる植物、という意味から来ているのです。

2012.05.16

コメント(0)

-

先週のミツバチの内検

先週末も蜂友のEさん、Kさんが内検の手伝いに来園してくれました。産卵も順調に進んでおりいずれの群も群勢を強めています。巣蓋で覆われているものが産卵の場所。1週間後には成虫に成長し巣蓋を破り誕生してくるのです。女王蜂も盛んに産卵場所を探していました。先々週の内検時に女王蜂がいなくなっている?1群があったため、大きな王台を一つ残しておきましたが、それから新女王が誕生していました。新たなFAMILYの誕生です。まだお尻が小さいので交尾前なのでしょうか。来週には交尾を終え、しだいにお尻が大きくなって産卵を開始することを期待しているのです。ややピンぼけですが新女王の姿です。 蜜もだんだん貯まってきました。新たな王台もいくつか見つかりました。これを除去し中を開いてみました。既に女王蜂の姿になっていました。この王台の存在を見逃し新女王を誕生させてしまうと分蜂してしまい群が半分になってしまうのです。巣の中には黄金のロイヤルゼリーとプロポリスの混合物?が。この春は1群を追加購入し2群からのスタートでしたが運良く3群そして4群にまで増やすことが出来ました。更に群勢を強め多くの蜜を集めて欲しいと身勝手に考えている素人養蜂家なのです。

2012.05.15

コメント(0)

-

だだちゃ豆の種まき

通信販売で『だだちゃ豆』の種を2袋購入しました。だだちゃ豆は山形県鶴岡市周辺の名産品。「枝豆の王様」と言われるほどの美味しさなのです。茹でるそばから立ち込める豊かな香りが家中に拡がるのです。我が家周辺のホームセンターでは販売していないため通販で購入しました。<だだちゃ>は山形県の庄内地方の方言で「おやじ」、「お父さん」という意味とのこと。(ちなみに「お母さん」のことは<ががちゃ>) その昔、城下町・鶴岡が酒井藩だった頃、殿様が大変な枝豆好きで、毎日枝豆を持ち寄らせては「今日はどこのだだちゃの枝豆か?」つまり、今日はどこのおやじん家の枝豆かな?と聞いていた事から、いつからか だだちゃ豆と呼ばれるようになったといわれているとのこと。 ポットに2粒ずつ種を蒔きました。 本格的なだだちゃ豆の栽培は初体験ですが、順調に成長し、独特の香りと甘さを楽しみたいのですが・・・・・・・・。

2012.05.14

コメント(1)

-

スズラン(鈴蘭)

我が家の庭隅にスズランが白い小さな可憐な花を開かせています。暖かくなり、葉の間から花茎を伸ばして、その先端に芳香のある白い釣り鐘状の花を数輪咲かせています。花茎はあまり長く伸びず、葉の下に隠れるような位置で咲いているのです。下から覗き見してみました。中を覗いてみると雄しべの葯がデンと構えているのです。インターネットによると『英国やフランスでは、5月1日がスズランの日だそうで、この日スズランの花束を贈るという.贈られた人には幸せが訪れるので結婚式には花嫁に贈るらしい.フランスではミューゲといい、香り高いことを表わし、英国では5月の小さな鐘、天国への階段といわれている』と。

2012.05.13

コメント(1)

-

アカシア蜜

同僚、そして旅友のSさんがゴールデンウィークに東北に旅行されたとのことで土産に『アカシア』蜜を土産にくださいました。遠野産の蜂蜜。我が家の蜂蜜と同様に生産者の名前や住所がラベルに書かれていました。色は淡黄色で、透明感がありとても綺麗な蜂蜜。アカシア蜂蜜の特徴は上品な香りと淡泊な味。成分中の果糖の割合がブドウ糖に比べて多いので、結晶しにくいという特徴があるとの事。我が家の養蜂場のニセアカシヤも開花を始めました。今日はクマンバチが白い花に訪花していました。ニセアカシアを見ると子供の頃に流行っていた西田佐知子の歌「アカシアの雨がやむとき」を思い出すのですが、私だけでしょうか? 先日の朝日新聞の夕刊です。2000年半ば頃から、日本だけでなく世界中でミツバチの大量死や巣からの逃去が報告されていました。原因について環境汚染や蜜源の減少、ミツバチの病気や農薬などによる複合的な物とされて来ました。農薬が怪しいとは再三言われていましたがやはり農薬が犯人のようです。2009年に農薬が原因で死んだとされるミツバチの九割以上、弱ったミツバチの七割近くからネオニコチノイド系農薬が検出されたと。ヨーロッパ諸国では、ネオニコチノイド系農薬の危険性が認識され規制が始まっているのです。一方、日本では年々使用量が増加し、ミツバチだけでなく、トンボや貴重な生物が消滅しているとの報告もあると。

2012.05.12

コメント(1)

-

5月の我が家の花々

連休も終わり我が家の庭には多くの種類の花々が咲き楽しませてくれています。ピンクの芍薬。15センチ以上の花の大きさ。 そしてこちらは黄色の芍薬。こちらは未だ蕾み状態の芍薬ですが何色だったのでしょうか。ダッチアイリスも見事に開花。中心の黄色が見事。白のアイリスは既に終わってしまいましたが。あざやかな紫の花はラン科のシラン(紫蘭)。カタカナやひらがなで表記すると変な感じですが、漢字で書くと要するに「紫蘭」で、紫色の花を咲かせる蘭と言うそのものの名。扱いも栽培の難しいランと言うより、育てやすい庭の草花という感じ。繁殖力もかなり旺盛なのです。花びらの形が魅力的な花のひとつ.やや下向きに咲き、清楚で美しい。花は口を開いたような形で、よく見るとひだのある舌のようなものが。こちらは我が部屋の前に咲く白い小手毬。春のこの時期に白の小花を集団で咲かせているのです。この集団は小さな手毬のように見え、これが名前の由来となっているのです。つるバラ、スズランも開花を始めています。そしてチューリップは終わりましたが、グラジオラスが芽を出し日に日に成長を始めているのです。

2012.05.11

コメント(1)

-

苺(イチゴ)の鳥避け

我が農園の苺も大分実が大きくなり赤味を増して収穫の時期が近づいてきました。そしてこの苺を狙っているカラスや野鳩対策に、不要になったCD-ROMを ぶら下げてみました。風によりぶら下がったCDが回転し、ピカピカと光り野鳥が嫌がるのではないかと考えたからです。しばらくこれで様子を見、効果が余り無いようでしたら防鳥網をかけたいと思っています。

2012.05.10

コメント(0)

-

久々の3人での内検

連休後半に蜂友のEさんが来園。久々に愛媛・新居浜に転勤になったKさんも同行されました。半年ぶりに我がミツバチと再会され感激の様子。真っ赤な上着に我がミツバチもびっくり? 日に日に群勢も強くなり、女王蜂が盛んに産卵していることが解ります。 産卵場所を探しに一生懸命動き回っている女王蜂。ローヤルコート状態も。真ん中にいるのが女王蜂、その周りにいるのが、働き蜂。大きさ・色が違うのわかってもらえますか?女王蜂の体重は働き蜂の4倍。女王蜂の周りで、女王蜂の方を向いて、円のようになっている囲んでいる働き蜂をわかりますか?これをローヤルコートと言うのです。多くの働き蜂が脚に大きな黄色い花粉団子を巣に持ち帰っている姿を見ることが出来ました。我が養蜂場に咲いている菜の花の花粉を懸命に集めているのです。王台も見つかりました。新女王蜂を誕生させようとしているのです。こちらは可哀想ですが除去しました。 別の群の女王蜂。こちらも統制がしっかり取れているようです。そして3連の王台も発見。こちらも全て除去。この時期の内検では不要な王台を見逃さずに除去すること、そしてスムシ退治が重要なのです。 巣枠を巣箱に戻すと、蜜蜂たちが溢れ出てくるのです。そして巣箱の内壁に作った見事な無駄巣もいくつか撤去しました。ミツバチの内検を久々に3人で、いや2人のマネキンを入れると5人で内検を行っているが如くに外からはきっと見えるのでしょう。更に群勢を高め、私のトルコ旅行から帰った後に今年初めての採蜜に期待している素人養蜂家なのです。

2012.05.09

コメント(0)

-

スイカ植え付け

連休の最終日にスイカの植え付けを行いました。事前に苗床を作り、黒マルチを敷きビニールトンネルを準備。今年は2種類のスイカを植え付けました。ひとつは黒スイカ、ブラックバルーンの苗を2本購入し植え付けました。8kgになるつやのある黒紫の大玉種。 果肉は色むらの少ない鮮やかな紅色で、繊維が少なく、シャリシャリとした食感。 糖度の高い品種とのこと。その他の黒スイカは、種をまきビニールトンネルで育てたものを移植しました。そしてもう1種、マダーボール。マダーボールという小玉西瓜は、ラグビーボールに似た楕円形が特徴。こちらも念のため2本購入し、その他は種から育てたもの。小型のため冷蔵庫の占有率が小さいため妻に好評の超甘品種。 今年は苗の横にネギの苗も植え付けました。義兄からネギを一緒に植え付けるとスイカの病気が防げると聞いたからです。姉からもらったズッキーニも2本定植。カボチャの苗も2本植え付けました。こちらも種から育てた苗。ズッキーニ、カボチャの花の花粉は我がミツバチが大好物なのです。これから気温も上がりビニトンの中で日に日に大きくなっていって欲しいのです。

2012.05.08

コメント(0)

-

クリムソンクローバ

今年も我が養蜂場の横で栽培しているクリムソンクローバが真っ赤に開花を始めています。菜の花もピークを過ぎ、これを追いかけるように咲いているのです。クリムソンクローバは発芽し最初のころは普通のクローバと同じような葉ですが5月上旬のこの時期になると、垂直方向に急に大きくなって次々に花を咲かせるのです。花の形がイチゴの実に似ていることからストロベリーキャンドルとも呼ばれているのです。菜の花と同様にこの養蜂場で栽培している理由は、花から多くの蜜を出すためなのです。昨日も午前中は晴天に恵まれ、多くのミツバチたちが訪花しぶんぶんと羽音をたてながら採蜜しているのが確認できたのです。

2012.05.07

コメント(0)

-

ハモグリバエ

わが農園のスナップエンドウもだいぶ大きく成長してきました。今年の冬の厳しい寒さで、かなりの株がやられてしまい、春先に追加種まきし定植したものも順調に育っています。先日網掛けを行いこの網に蔓を絡めて成長してほしいのです。しかし今年もスナップエンドウの下の方の葉に白い筋が。『ハモグリバエ』の仕業なのです。別名を『エカキムシ』と呼ばれ、その名の通り葉の表面が落書き状態なのです。ハモグリバエも種類があり、このスナップエンドウに着くのは『ナモグリバエ』と呼ぶようです。幼虫が葉も中に入り葉の中をトンネル状に食害していくのです。以前農家の方からこのハモグリバエは何故か黄色が好きと言う事で、この粘着テープを購入し今年も残っているものをぶら下げました。 ぶら下げている最中にすでに一匹を捕獲。可哀想にテントウムシもこの黄色に誘われてしまいました。体が黒に赤い斑点。ダンダラテントウムシなのでしょうか。テントウムシはアブラムシを食べてくれるのでわが農園の益虫なのですが・・・・・・・。裏切られたと私を見つめているようなのでした。これぞ『テントウムシのサンジ(惨事)』と言いたげなのでした。

2012.05.06

コメント(0)

-

夏野菜支柱立て&網掛け

植えつけた夏野菜に支柱を立てました。植えつけたトマト1本1本に斜めに支柱を立て上部をインシロックで固縛しました。風による転倒防止用に筋交い用の支柱も取り付けました。同様にキューリにも支柱を立て、ネット掛けも行いました。このネットにキューリの蔓を絡ませ成長させるのです。 併せて茄子の苗も大きく成長したものを購入し定植しました。種類は今年も千両2号。代表的な長卵形品種。艶のある濃黒紫の実を楽しむことが出来るのです。

2012.05.05

コメント(0)

-

4月の太陽光発電実績

我が家の4月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 実績報告です。 発電量 : 653KWH消費量 : 831KWH売電量 : 465KWH自給率 78% と言う稼働実績となりました。今年4月の発電実績は昨年度の780KWHに比べ大きく下回る結果となりました。しかしピーク発電量も5.4KWを達成していますので、パネルは順調に稼働していることが解ります。4月1日から1週間は絶好調で月間発電量も700KWH超えも大いに期待できたのですが。発電開始以来の月別発電量実績です。黄色が本年2012年の実績です。この4月としては太陽光発電開始以来3番目の発電量であったことが解ります。上のグラフからも、春の訪れと共に発電量の増大が期待されるのです。今日もゴールデンウィーク中。しかし昨日は豪雨の一日。昨日の発電量は僅かに5KWH。文字通りの五月晴れに期待したいのですが・・・・・・。

2012.05.04

コメント(0)

-

雲の東京スカイツリー

今週初めは同僚が1年に渡るガンとの闘いに力尽き亡くなったため、その通夜そして告別式に佐倉まで行ってきました。私は会社の定期検査で胃ガンを見つけてもらいましたが、この同僚は翌年の定期検査で発見とのこと。しかし精密検査で転移が進んでいることが判明。抗ガン剤治療等壮絶な闘いの日々でした。闘病中も何度かメールをもらい、また見舞いに行っても職場復帰を信じて闘っている強い姿を常に忘れない人でした。58歳と私よりも4歳も若くして逝ってしまったのです。闘病中の父の姿を見て、家族の絆が強まったとご長男の挨拶。参列してくれた同僚の数からも彼が愛されていたことを確信したのでした。ご冥福をお祈り申し上げます。 告別式の帰りに亡き同僚を偲びながら車窓から流れ行く風景を眺めているとOPEN間近の東京スカイツリーが目に入ってきました。鉄橋からも撮影。うまいタイミングで撮れました。2008年7月14日に着工し、ようやく2012年5月22日に開業予定。テレビのニュースでは地元墨田区の区民が招待され展望台からの風景を楽しんでいるとのこと。450mの天望回廊までの大人入場券は3000円と。飛行機の車窓からの風景を楽しんでいる男としてはこの金額でのTRYはあまり関心がないのです。それにしてもスカイツリーの背景の黒い雲は私のこの日の気持ちと重なっていたのです。

2012.05.03

コメント(0)

-

芝桜

我が養蜂場のある農園へ行く途中の脇道にピンクの白の2種類の芝桜が見事に開花しています。道路の法面に地に這うようにして咲いています。古くから、石垣や広い斜面を彩る花として親しまれているのです。カーペット状に地面を覆うので、土の流失を防ぐ役割も果たしているのでしょう。春に、桜に似た花が咲き、それ以外の時期には葉が芝生のように広がって美しいことから「芝桜(しばざくら)」と名づけられとのこと。 この季節になると、ニュースであちこちの芝桜まつりの様子を中継しているのです。こちらは白。白のハナミズキが近くにあるので雪が葉や法面に積もったかのようです。芝桜のイメージは、やっぱりピンクなのでしょう。しかし私は「白い芝桜」が、気になってしまったのです。引き立て役のような、可憐な白い芝桜・・・・。そうなんです。暑さ寒さに強く、乾燥にも非常に強い花なのです。 誰かに似ている?

2012.05.02

コメント(0)

-

夏野菜の定植

連休の好天を利用して夏野菜の植え付けを行いました。事前に石灰を巻き、耕しておいた場所を鍬で堀上げ、肥料として堆肥、鶏糞、化成肥料を散布後畝を作り黒マルチを敷きました。黒マルチ地面の温度を上げる目的の他に、草が生えないので楽なのです。トマト苗の定植。苗はホームセンターで購入。接ぎ木苗4本を含めて12本。今年も『桃太郎』。他にミニトマトの『アイコ(赤)』も2本購入。そしてキューリ苗も12本購入。こちらも4本は接ぎ木苗。トマト、キューリの苗と添え棒を立て梱包紐で緩く縛ってあげました。 そしてトウモロコシの苗も定植。こちらは種蒔きし育てた自家製苗。次にはキューリには太めの支柱を立て、ネットを。そしてトマトにも同じく支柱を立てなければならないのです。

2012.05.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 周防國・長門國一ノ宮巡りday2(元乃…

- (2025-11-19 00:00:11)

-

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- 鮮やかな盛岡城跡公園の紅葉でした。

- (2025-11-18 18:18:06)

-

-

-

- 国内旅行について

- 福島の旅3・大内宿3-タイムスリッ…

- (2025-11-18 06:23:02)

-