2012年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

紅葉ツアーへ・小國神社へ

早朝7時に旅友のSさんがご主人とともにホテルへ到着。毎年我々の紅葉ツアーにお付き合い下さるご主人。せっかくの休みを犠牲にして我々オジサン達にお付き合い頂き恐縮仕切りです。これも一期一会からとご理解賜りたく。ルートは東名高速で三ヶ日JCTへ、ここから新東名で森掛川ICへ。早朝の為か初めての新東名は車も少なくややスピードオーバー気味??そして一般道を走りこの日の最初の目的地『小国神社』へ。この場所は、旅友の地元K母さんが計画してくれたオプショナルツアー。駐車場に近づくと既に渋滞発生中。境内近くの駐車場を巡るも満車状態。慌てて道を引き返し、300m程離れた駐車場へ何とか滑り込む。私の新東名での先頭車両としての懸命の引っ張りが功を奏した?のであった・・・・・。小國神社御祭神は『大己貴命(おおなむちのみこと)』。大己貴命は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」と呼ばれ、神話の中でも「因幡の白うさぎ」はよく知られており、赤裸にされたうさぎを助けた心のやさしい神様。一般には「大国様(だいこくさま)」と呼ばれ親しまれているあの神様。入り口付近の見事な色彩。神社案内表示板。 二の鳥居をくぐり石畳を進むと大社造りの 「本殿」 。厳粛な佇まいの 「本殿」 に参拝。随所に 「菊の御紋」 を見ることができした。境内を流れる宮川沿いに約1000本ものモミジ見物に。足助城の古木のモミジにも負けないくらいの鮮やかな紅と黄色。陽光が宮川の川面にモミジの紅を写し込んでいた。 川面に映ったモミジも感動的。対岸の黄葉も光り輝いていた。しばらく宮川沿いを登っていくと、後ろから救急車のサイレン。紅葉狩りに仮設された?橋から転落した模様。水面に落下したが頭を強打した模様。一日も早い回復を祈るのみ。緑と赤の補色のコントラストが見事。黄色も見事、それに立ちはだかる紅。赤と黄色の中に割り込む青き陽光。緑と黄色のコンビネーション。青空を背景に黄金色。再び川面に映る紅葉、一刻一刻変化する川面の姿。紅葉の美しさを演出する陽光も大活躍。紅葉の真っ直中に斜めに差し込み光の柱。川面は夜間のライトアップの如し。緑も存在感を示す。春の新緑の如きモミジも。緑のモミジもこの時期には新鮮そのもの。宮川と言う小川の両岸に植えられた紅葉そいて銀杏を多いに楽しんだのであった。また来年も必ず訪れたい見事な自然と言う芸術家の作品を満喫した小國神社の紅葉黄葉、そして緑と青の水面。

2012.11.30

コメント(0)

-

紅葉ツアー・香嵐渓へ・足助城(その4)

駐車場から車を利用し標高301m、真弓山の頂上に造られた足助城に到着。この足助城の本丸近くにある古木のモミジの赤に最初に魅せられたのは6年前。そしてあの日から毎年、この11月の3連休はこの地を訪ねるのが年中行事になってしまっているのだ。そして数年前この城の本丸で地元ボランティアのオバチャンに出会い旅友一同意気投合し、再会を約束してこの城を後にするのが恒例になっているのだ。いつもは午前中にこの城を訪れるのが恒例tなっていたが今年は午後。オバチャンは午前中は我々を待っていてくれたが、私用で午後は自宅に戻られたとのこと。残念ながら来年の再会を約束したのであった。城内の紅葉はこちらも赤が映え見事であった。南の丸腰曲輪付近。西物見台。この物見台は、大きな岩盤の上に建っている。2,7×5,4mの矢倉は、掘っ建て柱の建物。2層にしたのは、間近まで他の建物が建てられていたためと。西物見台からは先ほど頂上まで登った飯盛山の姿が確認できた。南の丸へ向かう途中の黄葉と赤の絨毯。そして目的の古木が真っ赤っかな姿で私を迎えてくれた。今年の『お色直し』は『お見事』以外の言葉無し。この古木のモミジに惹かれて通い詰めた6年、年ごとに色合いは様々であるが台風等の強風にも耐え、本丸下で観光客を魅了しているのである。柵を上にあげ、一瞬で閉めることのできる「はねあげ戸」も紅葉に映えていた。「はねあげ戸」付近の紅葉。反対側も見事。どちらも地面は赤の絨毯。古木のモミジにかなり近づき南物見台から。ここにも矢倉があり、矢倉の上から、南方に鶏足城を望むことができるのだ。鶏足城への連絡を兼ねた矢倉であったとは、数年前オバチャンから。南物見台まで登ると、漸く本丸の姿が見えてくる。本丸からの眺めはすばらしく、足助の町並みや信州への街道を見下ろすことが出来たのです。長屋手前の広場からの古木。近づけば近づくほど紅の輝きが増すのであった。築城した鈴木氏は、戦国時代に山間部に勢力を持っていた一族。1990年に本格的な発掘調査を行い、その結果を元に建物の大きさや位置を計算し、1993年に足助城跡公園としてオープンしたこの足助城。足助の鈴木氏は、忠親→重政→重直→信重→康重と5代続き、初代 忠親は、15世紀後半の人といわれているとのこと。16世紀に入ると、岡崎の松平氏との間で従属離反を繰り返したが、天正18年(1590)康重のとき、徳川家康の関東入国に従って、足助城を去ったと。古木のズームアップ。そして本丸周辺を散策後、帰路へ。来年の再会を約束して本丸下からの最後のショット。北腰曲輪付近には紅に対抗するように黄金色の黄葉が見送ってくれた。足助城を後にし、くねくねとした山道を下り『百年草』に到着。香嵐渓、足助の古い町並みにも近い『百年草』は、ホテル、フレンチレストラン、足助ハムのZiZi工房、ベーカリーバーバラはうす、日帰り入浴などの福祉と観光をミックスさせた新しい形の施設。ここで香嵐渓散策の体の疲れを取るための入浴を決行。入浴料200円、タオル100円と格安で良心的。入浴後が遅い昼食のラーメンと『ZiZi工房』の頑固おやじフランクフルトを楽しむ。炭火焼のフランクは最高。 そして帰路は少しの渋滞の中ホテルへ到着。この宵は男4人で前夜と代わり映えしない?『風来坊』で反省会と夕食。そして翌日の7時出発を約束して部屋に戻ったのであった。

2012.11.29

コメント(0)

-

紅葉ツアー・香嵐渓へ(足助の街並)(その3)

駐車場より足助の街並に足を進める。街道の宿場町として栄えた足助宿の面影を今に残す街。白壁の土蔵や、格子戸、黒い板壁など、昔ながらの建物が佇んでいて、散策を楽しむことができたのです。『マンリン小路』。足助の街並みのなかでも、最も美しいといわれているのが、このマンリン小路。黒い板壁と白い漆喰のコントラストを楽しむことができる小路。宗恩寺への道。中馬の町並みを見下ろす高台に位置するこのお寺は、足助八景の一つ。「宗恩寺の晩鐘」として綺麗な音色を街中に響きわたらせていると。鐘楼からの街並。遠く山頂には足助城が。境内横の黄葉も美しい。鐘楼下の紅葉。『善光寺』。途中懐かしき『チン問屋』さんに出会う。足助名物『シシコロッケ』を楽しむ。天然物のイノシシの肉の入ったコロッケ。明治20年創業の老舗料亭『井筒亀』本店。さらに進むと、やがて赤い鳥居が右手に。この鳥居を潜って進むと右手にお釜稲荷が祀られていた。このお釜稲荷には古い民話が残されているとのこと。古い街並みには自動販売機は似合わないのであった。観音山は足助の町並みのはずれ。ここは知る人ぞ知る紅葉の穴場。観音山途中からの街並。観光客は我々4人と、途中ですれ違った名古屋から自転車で来られたというカップルのみ。香嵐渓と同じ美しさ。陽光が黄葉を通過し周囲は黄金の世界。地面には色とりどりの落葉が錦の絨毯を。道路のマンホールも待月橋とモミジ、そして五平餅を表現。途中、再びじゃがバターを楽しむ。香嵐渓に戻り巴川沿いを歩く。陽光も強くなり紅がますます輝いてきたのであった。青空の下、早朝とはまた異なる美しさ。香嵐渓の紅葉のピークも後2~3日か?

2012.11.28

コメント(0)

-

紅葉ツアー・香嵐渓へ(その2)

国道153号線・巴橋から香嵐渓・待月橋を望む。山の斜面には漸く陽光が射してきたのであった。巴川の水と戯れる野鳥。香嵐渓の人出に驚いているのか?西町第2駐車場から巴川沿いのもみじのトンネルを戻る。飯盛山の遊歩道を登る。太子堂を紅葉を背景に。陽光が差し込にだ遊歩道は別世界の彩り。太子堂の屋根には落ち葉が。この飯森山はカタクリの自生地。カタクリの花は、北西斜面に群生地があり、約0.5haにわたって可憐な花を咲かせるとのこと。もともと自生していたものを保護して現在の規模にまで育てたもので、今では秋の紅葉と並ぶ香嵐渓の名所となっているのです。例年開花は3月下旬頃で、4月10日くらいまで見られると。 暫くは、飯盛山斜面の紅葉をお楽しみ下さい。 そして飯盛山頂上253mへ。足下は赤い絨毯。山道を香積寺(こうじゃくじ)に向かって下る。飯盛山の中腹には、歴代住職の墓や足助城主だった鈴木氏5代の墓が。ようやく香積寺の屋根が見えてきた。境内の石段上からの絶景。本堂前にはお参りする観光客の長蛇の列が。山門前からの下の絶景。緑が入った紅&黄葉も美しい。青空を背にした紅モミジ。山頂音楽家「IZANAGI」氏の無料コンサートが開催されていた。もみじの紅葉とシンセサイザーとの融合が 、陽光と山からの爽やかな風で 心を癒され、素晴らしい音色を奏でていたのであった。そして青・緑・紅・黄色のBEST MIX。陽光が差し込み、7時過ぎに通過したときとは全く異なる見事な光景。茶屋『のんびり』で休憩後は足助の街並み観光へ。

2012.11.27

コメント(0)

-

紅葉ツアー・香嵐渓へ(その1)

この日は今回のビッグイベント・香嵐渓の紅葉狩り。渋滞を避けるため早朝6時にホテルを4人で出発。順調に車は進んだが、香嵐渓手前2km付近から既に渋滞発生。今年の紅葉は10数年ぶりの見事な紅葉と評判でありテレビニュースでも、頻繁に報道されていたとのことで出足が何時もより早かったのである。運転手Sさんのカーナビ情報に基づき進路を対岸に変更し進み、バイパスを利用し香嵐渓の反対側から目的の駐車場に入る。駐車場の前の茶屋『のんびり』の煙突からは暖房用の達磨ストーブからの白い煙がモクモクと。時間は予定通りの朝7時。駐車場は『落部駐車場』、早速車を降り散策開始。ここ香嵐渓は、寛永11年(1634年)頃に香積寺第11世住職三栄和尚が杉やもみじをお手植えされたのが始まりとされ、大正末年から昭和初期には住民のボランティアでモミジの大補植が施されたのだ。昭和5年に香積寺の香、山中に発する山気すなわち嵐気から香嵐渓と命名。モミジの本数は4,000本を超え、11月の夜間は21時までライトアップされて、昼間とは違った幻想的な雰囲気が楽しめるとのこと。見事な色彩の紅葉が我々を迎えてくれた。吊り橋『香嵐橋』の上の人は未だ少ない。流れる川は矢作川支流の『巴川』、一ノ谷方面の景色。まだ日が差さず浮かぶ雲も静かに流れていた。川見茶屋下からの一ノ谷方面。吊り橋を渡り、対岸へ。今年の紅葉は紅葉・黄葉が至る場所で。『薫楓橋』。対岸は川見駐車場。三州足助屋敷の銀杏は既に葉を落とし始めていた。そして足助屋敷のわらぶき屋根には落葉した銀杏の葉が積もっていた。折しも広場では猿の演芸が。香嵐渓のシンボルとも言える『待月橋』と巴川。『助庵』も紅葉に埋もれていた。待月橋麓の紅葉も様々な色合いで迎えてくれた。黄色~紅のグラディエーションが見事。2007年に完成した長さ43mの新しい待月橋。昔の橋は、急勾配で橋幅が狭かったようで、幅は1.9m→3.5mになったと。待月橋を渡り対岸からの見事な紅葉。観光センタ沿いの道には多くの出店が営業準備中、そいて既に販売開始している店も。途中味見をしながら、陽光がこの香嵐渓へ注ぐのを待つ。豊田市役所・足助支所前の銀杏の黄葉は今が真っ盛り。そして今年の香嵐渓・もみじまつりのポスターが様々な場所に貼られていた。

2012.11.26

コメント(0)

-

紅葉ツアー・小原四季咲き桜へ

天竜峡を出て中央高速の飯田ICへ戻っている途中、もう1台の車に乗っているIさんから携帯にTEL。『今何処にいるの?既にこの車は高速に入ったが』と。我々の車は未だ飯田ICまで4km程の一般道の上。約束通り先ほど降りた高速ICを再び経由して小原へ向かったのであったが。利用したIC名を訪ねて見ると、『飯田山本インターチェンジ』との返事。ところが我々の車のカーナビには『飯田山本インターチェンジ』は存在しないのであった。このインターは4年目に出来たIC。よって我が車のカーナビ情報には存在しないICであったのでした。よって我々は先ほどの天竜峡へ向かうときも、このICで降りることを指示され何の疑問も感じずこのICを降り天竜峡へ向かったのであったが。カーナビ情報の違いから発生した事態をお互いに認識し、途中のSAで待ち合わせし、再会することが出来たのであった。またまた学習したのであった。その後は順調に進み小原に無事到着。今回初めて訪れた前洞の四季桜(県指定天然記念物)は未だ一分咲き。樹齢百年以上で昭和59年に愛知県の天然記念物に指定され、大切に保護されているとのこと。そして何時も訪ねる樟茶屋へ。壁にはSさんが昨年プレゼンとした写真が飾られていた。今年も昨年撮影した写真をご主人の奥様に手渡すいつまでもマメなSさん。名物の五平餅を味わう。これも恒例の我々の行事。食べかけの写真で失礼します。五平餅もいろいろな形があるのです。この茶屋の五平餅は瓢箪型。 駐車場横の紅葉は見事。 赤、黄色 、緑そして青空のBEST MIX。そして川見四季桜の里へ。こちらの桜は七部?咲き。ピンクの桜とモミジの赤のこちらもBEST MIX。赤とピンクの競演中。今回は時間不足で桜の下の散策は中止。しかしいつも感じる不思議な景色。これぞ春と秋のBEST MIX。今年はモミジの紅が鮮やか。中心の淡いピンクが美しいかった。そして四季咲き桜の花見を終え、東岡崎の予約ホテルへ17時過ぎに到着。この夜は、この地に住む旅友のKさん姉妹いや母娘お二人と1年ぶりの再会。宴会場所は久しぶりの名古屋の味をいろいろと。アルコールが進み、この後は写真撮影はどこかへ。そしてKさん姉妹のごとき母娘お二人。モザイクですいません。久しぶりの再会の中、今回参加できなかった東京の旅友女性お二人からのお土産も手渡し、時間を忘れて多いに盛り上がったのでした。 【つづく】

2012.11.25

コメント(0)

-

紅葉ツアー・天竜峡へ

昇仙峡の紅葉を楽しんだ後は、再び中央高速を利用して天竜峡を目指す。途中、諏訪湖SAにてトイレ休憩、そして我々の車のカーナビの指示に従い、飯田ICにて一般道へ、そして5km程走り無事天竜峡駅前に到着したのであったが・・・・・・・・。天竜峡駅。伊那盆地の南、観光地「天竜峡」を見下ろす川沿いに位置する駅。普通列車は当駅止まりの列車が数多く設定されており、暫くすると当駅止まりに電車が到着。駅前の食堂で昼食。私は『とろろかけ蕎麦』を注文。馬刺しも注文。ビールも欲しいのであったが・・・ぐっと我慢。食後は天竜峡散策開始。暴れ川と言われた天竜川が切り開いた絶壁が続く渓谷。花崗岩の岸壁にはアカマツやモミジが自生し、新緑や紅葉が見事で、その風光明媚な景色は観光客にも好評な名所とのこと。天竜峡温泉も近くにあると。 早速、見事な色合いの紅葉が歓迎してくれた。 遊歩道を反時計回りに歩く。天竜川の岸壁の下には鳥居を設置してある鳥居船が停留。船下りの途中で船を寄せて停まり鳥居船にお賽銭を入れ奇岩の『龍角峯』に手を合わせ祈願すれば願いがかなうとのこと。紅葉の天竜峡。 しばらくすると、天竜ライン下りの船が。何人乗っているのであろうか、超満員。約50人?定員オーバー??吊橋『ツツジ橋』を渡る。手前には『幸せの鐘』が設置されていた。私もこの金を3回。吊り橋は大きく揺れたのであった。そしてSさんの弱点を発見。紅葉もあと数日の命か? 真っ赤に染まった大きなモミジ。地面の赤い絨毯も美しい。赤にも増して鮮やかな黄色のモミジ。 帰路横にはリンゴ畑が。歩道橋・姑射橋(こやばし)からの天竜峡の紅葉。再び駅前の踏切横にある天竜峡観光案内所へ戻る。龍の如きしめ縄とつるし柿が飾られていた。隣接された事務所は「天龍峡百年再生館」と名前がついていましたが、これは天龍峡を100年前の賑わいを取り戻そうという願いから付けられた観光の拠点としての案内所とのこと。そいて次の小原・四季咲き桜の花見を目指して、2台の車は先ほど利用した中央高速のICまで再び向かったのであったが・・・・・。

2012.11.24

コメント(0)

-

紅葉ツアーへ

今年も同僚3人と、この3連休を利用して2泊3日の紅葉狩りツアーに行ってきました。第1日は、早朝4時半にに自宅を出発し、茅ヶ崎Sさん宅へ。横須賀からのIさんも到着しSさんの車デユークに乗り換え、中央高速道路・談合坂SAでHさんの車と合流。最初に目指す場所は山梨・昇仙峡。甲府南ICで降り昇仙峡へ。既に紅葉は最終段階へ。しかし道路沿いの紅葉は色とりどりで我々を迎えてくれた。一番奥の無料駐車場に駐車し、散策開始。この地を訪ねるのは30年以上振りか?夫婦木神社。世界の奇木であり、霊木と云われる夫婦木は、甲府市北方の山奥に生育し樹齢千年の栃の木の御霊木。周囲10メートル余、外形の入口は女性の象徴を示し、内部は空洞にて上部から長さ5メートル、周囲2メートルに近い男性の象徴が、目を見張るばかりに垂れ下がっているとのこと。男女が参詣して祈れば必ず結ばれ、子宝の欲しい夫婦が揃って祈願すれば必ず授かると云う、霊験あらたかな結びの御霊木とのこと。未だ早朝の8時半の為、中に入ることは出来なかった。そして参加者年齢合計260歳のオジ(~)サン達には関係なし。しかし土産物屋は既に開店している店も。もともと山梨の甲府は昔から水晶の産地として知られていたのです。しかし、最近は産地付近が水源であるために採掘が禁止され、外国からの輸入に頼るしかなくなったのです。 もともと昇仙峡が水晶の本場だったらしく、土産屋さんもあちこち水晶だのパワーストーンだのが山盛。渓谷の遊歩道を歩く。『仙娥滝(せんがたき)』。地殻の断層によってできた。高さ30mの壮麗な滝。『石門』。 巨大な花崗岩に囲まれた石門は先端がわずかに離れスリリングな不安定さを満喫できたのです。この岩は『浮石』と呼ばれています。岩が川面に浮かんでいる様に見えるからでしょうか。茶屋近くの紅葉は見事。 『山があっても山無県』と。水に浮かぶ紅葉。見上げると、昇仙峡のシンボル覚円峰の悠然とした姿が。高さ約180mあるこの巨岩の頂で、覚円と呼ばれる僧が座禅を組んだという言い伝えからこの名が。神秘的でさえあるこの容姿は、花崗岩が風化水蝕をうけた末に出来上がったものだと。 向かい合うのは『天狗岩』。狗の横顔に見立てたのでしょうか? 岩肌がしわしわの造形。風が吹けば葉を落としてしまうであろう最後の輝き。雨も止み青空を背景にそびえ立つ巨石の頂。帰り道、瓜二つの私が笑顔で見送ってくれた。次の目的地は『天竜峡』。 【つづく】

2012.11.23

コメント(0)

-

アイスプラント

我が農園の『アイスプラント』が収穫の時期を迎えています。名前の由来は表皮に塩を隔離するための細胞があるため葉の表面が凍ったように見えることから。個性あふれるこの野菜の生まれ故郷は、遠くアフリカの南西部に広がるナミブ砂漠とのこと。ナミブ砂漠の年間降水量はわずか25mm以下、強い海風にのってやってくる濃霧からのわずかな水分が砂漠で生きる植物たちの生命線。しかしながら強い日差しでこの水分は蒸発し、水に溶けていた塩分が土壌に蓄積されて行くのです。多くの植物にとって、過剰なナトリウムは体内のミネラルバランスを壊し成長を阻害する存在。ナミブ砂漠では、限られた水分量と高い塩分濃度の土壌に適応する術を身につけた植物だけが生存を許されるのです。キラキラとした外見や特徴的な塩味は砂漠で生き抜くために身につけたもの。今回はシンプルにマヨネーズで。しかし今回は塩味はあまり感じることが出来ませんでした。次回は天ぷらで楽しみたいと思っています。

2012.11.22

コメント(0)

-

読売新聞・編集手帳 と 紅葉への旅

先日、勤務先からの帰路の小田急線の車内に表示されている数々のパネルが私の興味を惹いたのでした。読売新聞の「編集手帳」。そしてその中の一枚。『紅葉が美しく色づくには三つの条件があるという。昼間の日差し、夜の冷気、そして水分である。悩みと苦しみ(冷気)に打ちひしがれ、数かぎりない涙(水分)を流し、周囲からの温かみ(日差し)に触れて、人の心も赤く、黄いろく色づく。紅葉の原理はどこかしら人生というものを思わせぬでもない。』そして、夕日に染まる空を背景にして横顔の女性が涙を流す姿が。 そして11月18日(日)の我が家の朝日新聞の朝刊のコラム『天声人語』には『紅葉は山海の恵みにも似て、はしり、さかり、なごりの各段を踏む。緑があせ、赤緑の錦が乱れ、色が散り敷かれる。(中略)昼夜の温度差、程よい湿度と陽光が色を磨く。葉の彩りは残暑から秋冷への急坂を転げ、時雨に洗われて深まる。秋が短い今年は木々の見せ場も重なる。東京の街路樹はケヤキ、サクラ、ユリノキあたりが散りぎわの芸を競う。真打のいちょうも盛りが近い。(中略)毎年、ホップ、ステップ、ジャンプの順で巡る季節がやけに頼もしい。一歩進んで二歩下がるような、人の世を見るにつけ。』 折しも、今週末の3連休は『香嵐渓』の紅葉狩りへ。毎年この時期『香嵐渓』への旅が5年連続続いているのです。ふと小田急線のパネル、そして天声人語から私のこの秋の旅について考えたのです。厳しい冬を乗り越えた後の春の芽生え『若葉』、新緑、夏の緑『青葉』、そしてこの秋を迎え葉は『紅葉』を迎え最後に一片ずつ枝から離れていく『落葉』。一枚の葉に自分自身の人生を重ね合わせてみるのです。香嵐渓の紅葉は赤や黄や緑など様々な彩りを見事な美しさで私を迎えてくれるのです。そして還暦を過ぎて今感じることは、人生も同じと。春の如く穏やかに両親・兄弟姉妹・友に守られてきた少年時代、そして何も考えず、いや悩み多き?学生時代、夏の如く汗に塗れた、そしてそれを楽しんだ大人の時代を過ごし、この秋には自分なりの実りを迎えているのではと。幸い厳しい冬の時代は未だ・・・と。自分の本当の色を出せるのは、誰もが緑の葉の時期ではなく、年を重ねて人生の日々を積み重ねてきた正にこの時期なのかもしれないと感じているはず。そしてこの時期こそ、見かけではない人間としての真の美しさが表れる、人間の生き様が問われてくる と感じ始めている自分がいるのです。人生老いても自由に楽しく生きたいとの思い、それは矢張り健康が第一、そして夢と好奇心をいつまでも持ち続け、新たな知識を吸収すること、またそれに向かって自分を知り努力、感謝を忘れず、この紅葉・『昂揚』の時期が少しでも長く続く事を念じながらの、今年も香嵐渓へのいつもの友との旅なのです。 【昨年の香嵐渓の紅葉】早朝から何故か気分が『高揚』し感傷的になっている自分に気がついたこの瞬間!!

2012.11.21

コメント(1)

-

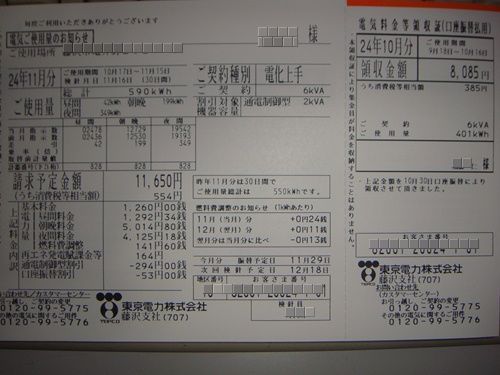

11月の『電気使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の11月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。期間:10月17日~11月15日(30日間)電気使用量 昼 : 42KWH 朝晩 : 199KWH 夜 : 349KWH--------- 合計 :599KWH 金額 :11,650円先月9月は401KWH、8,085円でしたので、+198KWH⇒+3,565円と大幅アップになりました。そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。購入電力量 :391KWH購入予定金額 :18,768円の結果。何とか1,056円のプラス収支を確保しました。太陽光発電開始以来の余剰電力の売電料金実績です。昨年11月よりは約50kwh,2550円の増額の売電金額であった事が解るのです。そして電気購入料金の推移です。今月から更に気温が下がって来ましたので、電気カーペット等の暖房費で購入料金が大幅に増えて来ているのが解るのです。そして使用料金(東電への支払金額)と売電金額(東電からの収入)の月別推移。緑の棒グラフ以上に赤の棒グラフが高い月はプラスの収支。

2012.11.20

コメント(0)

-

ミツバチの越冬準備

晩秋が過ぎ、近年は暖冬と報じられながらも、我がミツバチにとっても寒さ厳しい季節がやってきました。昨年は4群の越冬に挑戦しましたが、昨秋の群勢は小さく、冬の寒さも厳しかったこと、そして越冬のための保温対策も不十分であったため、2群は春を迎えられませんでした。セイヨウミツバチは冬の時期も自分たちの巣の温度を20~22℃前後に保持しなければ生きていけないとのこと。そして巣外活動こそ行わないが冬眠することはないのです。その為には、密集で生活し、所謂押しくらまんじゅう状態で自ら羽を振るわせ体温を上昇させ、巣温を維持させるようにする必要があるのです。今年は通販で50mm厚みの発泡スチロールの板を購入し、希望サイズに切断してもらったものを送ってもらいました。これを発泡スチロール専用の接着剤を用い箱を製作しました。更に事前に購入しておいた3Lの段ボールも準備。最下部に発泡スチロールの底板を敷きその上に、1段に密集させたセイヨウミツバチの巣箱をこの段ボールの中に入れ込みました。予定ではもう少し隙間が出来るはずでしたが、見事に横幅はピッタリ!!あぶない!!あぶない!!。この状態で数時間おき、前日の雨で濡れた巣箱を乾燥。そして余裕のある群には、1枚の給餌器を挿入し砂糖水を入れてやりました。群勢の強い群には、砂糖水を巣箱の上に、そして砂糖水を飲みやすいようにスポンジも一緒に。巣箱の上部の空間も想定外のズバリ賞だったのです。最終的には巣箱の中に給餌器を入れてやり、巣箱の中で砂糖水を吸える様にしてやるつもりですが。段ボールの上蓋はテープで貼り付けずに折り畳むだけにしておきました。そして更に発泡スチロールの箱を逆さに上から落とし込みました。こちらも見事な設計で、上部に差し込み軽く押し込みながら見事に最下部まで。こうしておけば、冬期の内検も容易と考えたのです。発泡スチロールの箱を上部に抜きあげ、段ボールの上蓋を開けば砂糖水の補充も出来ますし箱の中のミツバチの状態、砂糖水の補充も比較的安易に出来るのです。そして内側の段ボールには15mm×30mm程度の巣門を設けてやりました。そいて発泡スチロールにもφ30mm程度の巣門を。昨日は日も差し、温度も高くなったこともあり早速ミツバチ達がこの巣門から出入りを開始していました。白亜の越冬用高級マンションの完成です。発泡スチロールは全面接着していませんので、雨が底から染み込む可能性が有るためその対策が更に必要なのでしょう。後日所謂ビニールトンネルで覆ってやることも検討中です。冬季のミツバチは体温維持のため、かなりの量のエサを消費するのです。2週に1度程度はエサの減り具合を確認し、秋のうちに巣箱の中の各巣脾に貯め込んでおいた蜜が少なくなった場合は、越冬用に保管しておいた蜜巣脾を1枚ずつ補充することも考えなければいけないのです。この越冬対策用に費用もかかりましたが、この対策で全ての群が無事に春を迎えられ、春の菜の花に元気で訪花して欲しいと考えている素人養蜂家なのです。

2012.11.19

コメント(2)

-

東京駅へ(その2)

丸の内北口へ。北ドームの軒下の飾り梁。そして再び駅構内へ。北ドーム。ドームの高さ35m。北ドームの天井。中心の円形部分のデザインをズームアップ。 北ドームの鳳凰のレリーフ。東京駅ドーム屋根の網は上からの物の落下防止なのか、ハト除けなのかわからないがチョット残念。この網の為か、ズームにするとデジカメのピントが合いにくいのです。北ドームの装飾。 八角形のドームを支える八本の柱の上部に配されている十二支の動物たち。『戌(いぬ)』『丑(うし)』実は、東西南北を示す子(北)、卯(東)、午(南)、酉(西)の4支は描かれていないのです。丑、寅、辰、巳、未、申、戌、亥の8支だけが描かれているのです。ドーム天井に配置された翼を広げ空を舞う大きな鷲型のレリーフ。両翼間の大きさが約2.1mにもなり、南北ドームに8つずつ配置されていた。今にも動き出しそうな迫力が。ドームレリーフ(剣)そして再び駅の外へ。出口付近には靴磨き屋さんが営業中。日光を背景に色づき始めた銀杏の木。そして赤煉瓦の白き「覆輪目地」。中央が盛り上がった仕上がりになっていた。白い目地を盛り上がらせることによって、赤い煉瓦を目立たせる役割をしているのだ。T字に繋がるところがきれいに仕上がっていた。そして再び北ドーム柱の上部のデザイン。改札を通解し再び駅構内へ。写真の緑の柱は、東京駅、5番線、6番線ホーム中央付近にある柱。この柱は、東京駅開業当時から残っている柱とのこと。『23』の札が貼られていた。「ゼロキロポスト」。ゼロキロポストとは、線路の起点、距離ゼロを示している場所のこと。新幹線も在来線も、JR全線の起点は東京駅にあるのです。各ホームや線路脇に設置されており、それぞれ形が異なるので、一つ一つ見比べてみるのも楽しいのです。そして京葉線のホームに向かう。昭和5年11月14日、浜口雄幸首相が23歳の右翼青年に狙撃され重傷を負った現場。現場は当時の4番ホームで、今はなく、現場の直下に当たる中央コンコースの新幹線中央乗換口辺りの床にマークが。 原敬首相遭難場所。丸の内南口改札横の床の鋲。30分強の駆け足見学であったが、東京駅駅舎は全長約335メートル、幅約20メートル、尖塔部を含む高さは約45メートルとのこと。明治建築界の第一人者 辰野金吾 が設計。「辰野式」と呼ばれる、褐色の化粧れんがに白い花こう岩を帯状に配したデザインと南北のビクトリア調のドームを多いに楽しむことが出来たのであった。

2012.11.18

コメント(0)

-

東京駅へ(その1)

先日千葉に出張の折り、多少の時間の余裕が有ったので、JR東京駅丸の内側の赤れんが駅舎が10月1日、5年に及ぶ保存・復元工事を 終えて全面開業したので見学して来ました。駅構内の壁に貼られていた『駅舎見どころ案内板』。丸の内南口改札を出ると、多くの人々が上を見上げていました。まるで大正時代にタイムスリップしたかと思わせるような華麗な装飾が施されたドーム。最上階のガラス窓から陽光が差し込み、ドーム全体を柔らかく照らしていたのです。薄黄色を基調とした色使いで、万華鏡を覗いた時のような優しい気持ちになれる空間。天頂にあるのは、鉄道の起点ということで機関車の動輪を模した装飾なのでしょうか?。その中央には菊の紋章をデフォルメしたような文様が。菊の文様の外輪には花飾りレリーフがあしらわれていました。そして駅の外に出て前の道路を渡り振り返って見ると。復原前は板張りだった屋根が、見事なシルエットドーム形状に変身していたのです。外側から見ればふっくらとした形状へと戻され、駅舎全体のクラシックで重厚な雰囲気の中でポイントとなるドーム。時計は直径約1・4メートルで、駅舎の象徴である南北2か所のドーム近くにそれぞれ設置されていた。戦後から工事前まで使用されていた時計の文字盤は洋数字だったが、1914年の開業当時に合わせてローマ数字にしたと。駅舎は全長約335メートル、幅約20メートル、尖塔部を含む高さは約45メートル。東京駅は明治建築界の第一人者辰野金吾が設計、1914年に開業したのです。「辰野式」と呼ばれる、褐色の化粧れんがに白い花こう岩を帯状に配したデザインとビクトリア調のドームが特徴。東京駅 丸の内駅舎 貴賓玄関。まさにロイヤルゲート。駅舎中央には、皇室や貴賓専用の入り口と待合室が。戦前、天皇が東京駅で外国の要人を出迎えることもあったとのこと。外国の大使は、着任すると中央口から馬車や車で出て、皇居に挨拶に向かうのが通例だったと。バルコニーのような車寄せもあり、門まで行く事ができる設計。 玄関には緑の植栽とともに『東京駅』と刻まれた石碑も。正面上部には、時計ではなく円窓が嵌め込まれていた。駅舎の屋根には天然スレートという粘板岩を薄く割ったものが葺かれ、丸の内側正面の一部に石巻市雄勝町産が使用されているとのこと。皇室専用の貴賓室出入口。外国の大使が着任すると、ここから馬車に乗って、皇居に挨拶に向かう慣例とのこと。門扉のデザインは白鳥?それとも菊の花?をイメージしたもの。壁には『擬石』という復元方法が 採用されているとのこと。『擬石』とは花崗岩を模した左官仕上げ。小型車両も入れるアーチ型入り口。 東京駅は戦災被害を受け3F部分が焼失、戦後2F建てとして復興していたが今回の改修で3階部分が復元されたのだ。3階屋上の凝った仕上げ。 【つづく】

2012.11.17

コメント(0)

-

ハナイソギク(花磯菊)

我が家の庭の『ハナイソギク』です。中心部は鮮やかな黄色ですが、周辺部に白い舌状花がついています。イソギクと栽培のキクとの雑種と考えられているとのこと。晩秋のこの時期、いろいろな花が終わりを告げる頃、かなり遅い時期まで咲いていてくれるのです。

2012.11.16

コメント(0)

-

今年も『皇帝ダリア』が開花

家の横の我が農園の『皇帝ダリア』が今年も開花を始めています。9月末の台風17号の強風により成長途上の幹が折れたり倒れたりしましたが、再び新芽を出し見事に成長し開花まで至りました。朝の青空に向かって大きなピンクの花を開かせています。 別名『木立ダリア』とも呼ばれ高さは3~4メートルにも。花はピンク色で直径約20センチメートルの大輪の花が茎の頂上につけています。晩秋の頃、空にそびえて立つ姿は圧巻なのです。日照時間が短くなるとこの時期に咲く短日植物。茎は太く、竹のように節があるのです。中心には鮮やかな黄色が。調べてrみると、ピンクのヒラヒラドレス部分が舌状花、中心の黄色い部分は筒状花と。そして、それらが集まっものを花序と言い、私達が「花」と呼んでいる部分になるとのこと。『ひまわり』と全く同じ?これから暫く開花を続けますが、寒さに弱く初霜が降りる3℃以下になると葉っぱも花びらも一気に黒くなり無残な姿となってしまうのです。そしてこの時期の通勤路の脇の家の庭には、この『皇帝ダリア』のピンクの花があちこちで見られるほど人気の花なのです。

2012.11.15

コメント(0)

-

大阪・淀屋橋へ

昨日は日帰りで大阪・淀屋橋にある我が社の関西支社へ。地下鉄・淀屋橋駅から地上に出ての淀屋橋からの風景。淀屋橋は、大阪市の土佐堀川に架かる橋。中之島の南岸と船場側(中央区)を結ぶ。国の重要文化財に指定されている端。川岸の樹木が紅葉を始めていた。目指す我が社の関西支社方面。とりわけ紅葉が進んでいた。 大阪市役所。住友ビルディング・本館付近の紅葉。いわゆる住友村(すみともむら)周辺。ケヤキの大木の紅葉も進んでいた。 土佐堀川沿いを進み振り返ると先ほど渡った淀屋橋が。中之島緑道に展示されている石の彫刻「日溜(ひだまり)」。赤子を抱く母像か?そして午後からの会議を終え、帰路へ。ビルを出ると外は激しい雷雨が。慌ててタクシーに乗り込み新大阪駅まで向かったのであった。

2012.11.14

コメント(0)

-

首里城へ(その2)

園比屋武御嶽から緩やかな坂を上っていくと、首里城の正門である歓会門へ。 第二尚氏統第3代尚真王の時に造られたと言われ、第二次世界大戦で焼失してしまったものを1974年に復元されたとのこと。石積みの城門の上に木造の櫓が組まれたもので、朱に塗られていない。そのためか、あたかも往時のものが残っていたかのような風格。石門の左右に石でできた立派なシーサーが置かれていた。そしてそのままゆるい坂になった階段を上がっていくと次の門は瑞泉門。少し急になったあたりの右脇の少し下がった所に、綺麗な水が龍の口から流れ出る湧き水が。冊封使や国王などの飲料水として使われていたそうで、その先にある首里城二番目の門である瑞泉門の名前の由来でも。瑞泉門は高い石門の上に朱色に塗られた櫓が乗せられていて、かなり立派。この門の両脇にも守りのシーサーが配置されていた。瑞泉門から階段を登っていくと、首里城第三の門、漏刻門。そして次には、広福門という全体が朱色に塗られた木造の建物が現れる。ここを入るといよいよ広い場所に出た。ここが下之御庭。ぐるっと見回すと、左からこの門のある建物に造られた券売所、そして首里城の正殿に向かうための奉神門、正面に小さくこんもりと茂った石塀に囲まれた首里森御嶽。その右手には系図座、用物座と言われる役所があった所を再現した建物。 そして折しも奉神門の前では御開門式が行われていた。御開門式は、首里城公園(有料区域)の開門を告げる朝の儀式。係の女性ガイドがこの儀式を説明。そしてドラの音とともに開城。そして目の前には"朱色"と"白"、様々な装飾が目にも色鮮やかに飾られた正殿が姿を現した。正殿は琉球王国最大の木造建造物で国殿または百浦添御殿(ももうらそえうどぅん)とよばれ、文字通り全国百の浦々を支配する象徴として最も重要な建物であったと。正殿を二層三階建てとすることや装飾化した龍柱は日本本土そして中国にも類例がなく、琉球独自の形式であるとのこと。そして南殿より靴をビニール袋に入れ中に入る。見事な柱の装飾。そして御差床(うさすか)。国王が座る玉座。玉座の上には、「中山世土(ちゅうざんせいど)」と書かれた『扁額』が飾られていた。扁額は、建物の内外や門・鳥居などの高い位置に掲出される額のこと。「中山世土」とは、沖縄が島津に支配される以前、最初に沖縄の統一王朝になった中山王府が、中国皇帝から送られた物。この額は中国皇帝の直筆であり「この土地は何時の世までも琉球国中山の物」で有る事を永遠に保証する意味を現してるのだと。そして雍正帝が贈った「輯瑞球陽」(しゅうずいきゅうよう)の額。球陽=琉球にはめでたい印が集まっているの意。左側には乾隆帝の贈った「永祚瀛壖」(えいそえいぜん)の扁額。海の向こうの琉球を永く幸いに治めよとの意。いずれも本人の筆跡や落款を再現した上で復元され飾られているとのこと。玉座手前の龍柱は阿吽。正殿からの中庭。修学旅行生徒の一団が記念撮影中。 首里城巡りは、正殿の拝観を終えて、隣 の「 北殿 」 に。 ここは 「 評定所 」 と呼ばれ、政治の重要案件を詮議した政府の中枢機関であると同時に、冊封史 ( 中国 皇帝の使者 ) を接待した場所。ここのメインは、当時の模様を再現したミニチュア模型の展示。ガラスケースに納められた模型で、琉球王国の年間行事の中で最大の 「 朝拝御規式 (ちょうはいおきしき)」といわれる、大晦日から元旦にかけての儀式の様子が再現されていたのだ。北殿内には土産物屋も。ここの受付で日本百名城のスタンプをGET。北殿の前の広場からは歓会門、そして沖縄の街、遠く海も望むことが出来た。首里城の門の1つ「淑順門(しゅくじゅんもん)」が復元されていた。「淑順門」は、国王やその家族が暮らす御内原(おうちばら)と呼ばれる場所への表門とのこと。そして1時間強の首里城めぐりを終え、再び汗をかきながらモノレール駅への帰路に向かったのであった。

2012.11.13

コメント(0)

-

首里城へ(その1)

沖縄の早朝散歩・朝食の後、告別式への参列まで時間がある為、2年ぶりの首里城への探索を決意。宿泊したモノレール赤嶺駅近くのホテル。ホテルをチェックアウトし赤嶺駅へ。赤嶺駅は、那覇市赤嶺2丁目にある沖縄都市モノレール線(ゆいレール)の駅。北緯26度11分36秒にあり、日本最南端の駅となっているとのこと。駅構内には最南端の駅利用の記念撮影用のパネルが設置されていた。沖縄都市モノレール線は、那覇空港駅と首里駅を結ぶモノレール路線。全線が湘南モノレールの懸垂式とは異なる跨座型として建設されていた。愛称は「ゆいレール」で、「ゆい」は琉球語の「ゆいまーる」(「雇い回り」を語源とする村落共同労働を意味する言葉)の「ゆい」から取られたものであるとのこと。私が子供の頃は我が地域でも「ゆい」と言う言葉が使われていた記憶があるが、今ではこの言葉を聞かない死語?に。25分程車窓の景色を楽しみながら首里駅に到着。コインロッカーに荷物を預け、徒歩にて首里城公園へ向かう。ナビはIPHONE5の音声ガイドサービス。首里城石垣に沿って守礼門に向かい到着したが、守礼門は保存修理工事中であった。観光の名所であるが、全体的に虫食い等がみられ危険であることから文化財的価値が適切に継承できるように緊急的に保存修理を行なうことが必要となったと。フェンスと足場に囲まれた守礼門。そして世界遺産・沖縄県指定史跡の園比屋武御嶽(そのひゃんうたき)の前へ。この御嶽は国王が各地を巡航する旅に出る際必ず拝礼した場所であり、また聞得大君(きこえのおおきみ・琉球神道における最高神女)が就任する時にまず最初に拝礼した、いわば国家の聖地だったとのこと。この日は未だ開城時間前であった為か礼拝者はなし。そして開門時間の8:30まで後10分。下に拡がるコンクリート作りの街の風景を楽しむ。それにしても沖縄の住宅はほとんどがコンクリート造り。台風の強風被害から逃れるためであろうか、そして第2次世界大戦終了後、進駐軍の建設スタイルに影響されてコンクリート造が本土よりも急速に普及したとは昔新聞記事で。

2012.11.12

コメント(0)

-

沖縄の花々

沖縄の親戚、そして嫁いだ娘が長年にわたりお世話になったお祖父ちゃんがお亡くなりになりその葬儀に参列させていただきました。前夜泊で那覇空港経由でホテルへ。そしてホテルフロント横に飾られていた花々。インターネットで調べて見ると、花の名はヘリコニア・ロストラタ?ロブスターの鋏のような形をした苞が魅力的な常緑多年性の熱帯植物。苞は鮮やかな朱色で先が黄色。デコレーションケーキのような花?それとも蕾?の名はプロテア?そしていつもの早朝散歩へ。朝の陽光を浴びたアサヒカズラ。多くのミツバチが訪花していました。ベンガルヤハズカズラ?葉っぱが斑入り。ピンクのハイビスカス。 これぞ南国のイメージの花。花びらが幾重にも重なったブーゲンビリア?先端の黄色と5個の 雄しべが印象的。こちらは濃いピンクのハイビスカス。中心の深紅とそこから拡がる放射状の白き線。この花もブーゲンビリア?『ちょうまめ(蝶豆)』。 変形した「あさがお」のような花。ベニデマリ、ピンクのニチニチソウ。マーガレットコスモス?「ベニヒモノキ」・・・紅色の紐のような色、形から「ベニヒモノキ」の名前がつけられたとのこと。猫のシッポの如き。「ベニヒモノキ」の細長い紅色の穂状花は、小さな花の集合体。この時期が一番綺麗に見える時と散歩中のオバチャンから。長さは、長いもので40cm以上もあったのです。ランタナ、直径1cmほどの小さな花がまるくかたまって咲いていた。1時間余りの早朝散歩でしたが、道路沿いには溢れるようないろいろな花々が迎えてくれたのでした。

2012.11.11

コメント(0)

-

本日は芋煮会

毎年恒例の、懐かしきそして親しき高校時代の友との芋煮会を我が農園で開催しました。そして今回は我が同僚も2名参加してくださいました。我が農園の手前の畦道にブルーシートを敷き、農宴の開始。途中妻も合流し総勢12名の賑やかな宴となりました。仕事のため遅れて到着のSさんも揃い全員集合。料理はもっぱらマドンナ3名が奮闘してくださいました。モザイクで失礼します。芋煮も我が農園から調達の具材中心で完成。ビール、焼酎、ワイン、ウィスキーがどんどん無くなっていきました。話は、仕事、家族、体調、看護、趣味・・・・・と話の途切れる時間は皆無。晩秋の快晴に恵まれ、日焼けを気にするほどの日差し、そして頂きが白い見事な富士山の姿を見ながらの賑やかな宴。我が趣味の養蜂の成果のハチミツも舐めて頂きました。 今回参加の我が同僚の奥様が、遠く仙台から名物の『はらこ飯』を送ってくださいました。鮭の煮汁でご飯を炊くのでしょうか?ご飯の色は茶色。そしてイクラも一緒に送って下さったのです。ご飯の上にイクラ、鮭の切り身を盛ってできあがり。美味そして北国の味。とりわけ我が『はらこ飯』のトッピングは量多し。ありがとうございました、ご馳走様でした。千葉から駆けつけてくれたマドンナSさんは焼きそばと格闘してくれました。この右に座るマドンナSさんなしではこの宴は成立しないのです。いつも料理に追われゆっくり宴を楽しみ時間がなくすいません。でも次回も必ず、そしてよろしく!!我々を繋ぎ止めているのは貴女なのですから。そして久しぶりの参加のAさんは養蜂作業に果敢に挑戦。怖がるマドンナの姿は高校時代と全く変わりませんでした。 そしていつの間にか夕暮れに。撮影者の同僚Nさんは飲み過ぎたのでしょうか?やや手が震えてピンボケ?。11時から16時まで5時間の懐かしき、楽しき語らいの宴でした。そして来春の農宴での再会を約束して、散会。『介護施設からのお出かけ許可とならぬように来春まで頑張ろう!!』との言葉も飛んでいました。宴たけなわの時間にH社長さんから、携帯にTEL頂きましたが、酔っぱらっていたため気がつきませんでした。いつものご配慮ありがとうございました。 そして『強者どもの夢の跡』の恐怖の後片付けにいざ出陣!!なのです。

2012.11.10

コメント(1)

-

見事な紅葉

仕事で青森・五所川原に再び行ってきました。ホテルのエレベーターホールから見た早朝の陽光。『克雪ドーム』に向かい放射状に陽光が差し込んでいました。逆に銀のアルミの屋根から光が出ているようにも見えたのです。 そして岩木山の見事な全景を見ることが出来ました。我が事業所の事務所からの前庭の風景。遠くに再び岩木山が。庭の木々も紅葉の真っ盛り、自然は何の偉大な画家!! 赤と黄色の見事なBEST MIX。こちらは地面の芝生の緑も赤と対比してr。そして遠くの岩木山の頂上付近。すでに冠雪が。これから1ヶ月後には一面の白き岩木山の姿が。

2012.11.09

コメント(0)

-

ミツバチの内検

この日は蜂友のEさんとミツバチの内検を行いました。現在6群、群勢はそれぞれ違いますが、秋の黄色スズメバチ、オオスズメバチの姿も少なくなり、何とか無事に現在に至っています。まずはF群。人工分封にて増やした群。現在2F建て。群勢はかなりあります。気温の低下もあり、1F建てに戻しました。蜂を密集させることにより、巣箱の温度を上昇しやすくするためです。F群の女王蜂も元気に動き回っています。さすがに産卵はあまり進んでいない模様。巣枠の恥に、砂糖水の入った枠をいれてやりました。そしてE群、こちらも人工分封群。こちらは産卵も継続され、群勢はまだまだ衰えていない模様。巣蓋のかかった巣枠もありました。D群の王台を発見。王台とは新女王蜂の産卵室。女王蜂が元気なため、この王台は取り除きました。 中央には女王蜂が。 この巣箱にも砂糖水を。 まだまだ働き蜂の誕生が期待できる状況、巣蓋がかかった誕生前と誕生後の巣穴が。そしてこれから巣蓋をがかかる場所も。C群の女王蜂。 新しく盛り上げた巣の中に入ったハチミツが輝いていました。3階建てのB群は2階建てに変更。こちらもまだまだ群勢は活発。そしてA群も同様に2F建てに変更。こちらも巣枠全体にミツバチが密集していました。寒さもだんだん厳しくなるため、今後は巣箱の保温、越冬対策の準備を進めなくてはならないのです。晴天の日は、まだまだ多くの働き蜂が巣箱から飛び出し、黄色い花粉を巣に持ち帰っています。この黄色い花粉は『セイタカアワダチソウ』?。北アメリカ原産の帰化植物戦後、養蜂業者が秋の花蜜、花粉源として日本に持ち込んだのが、全土に広がったと。一時、花粉症の元凶と間違われたが、濡れ衣だったのです。この嫌われ者だったセイタカアワダチソウが、過疎や酷い開発によって荒廃しつつある日本の畑や休耕田を黄色い花で覆い、日本の秋の風物詩、原風景にさえなりつつあるのです。しかし一時期に比べこのセイタカアワダイソウの勢力も衰えているように感じるのですが。冬越のためにたくさんの蜂蜜や花粉を貯蔵しなければならない蜜蜂にとって、この時期のセイタカアワダチソウはなくてなならない花なのです。 そして今晩から沖縄へ。嫁いだ娘が大変お世話になった那覇のお祖父ちゃんが一昨日お亡くなりになったと。生前に一度お会いしお礼の言葉を・・と思いながらこれも果たせなかったのです。仕事の関係上今晩の通夜は失礼して、せめて告別式に参列し御礼とお見送りをと。

2012.11.08

コメント(0)

-

菊花展

先日、近くの寺で開催されている菊花展を見に行って来ました。場所は亀井野・雲昌寺,光輝山瑞龍寺と号し開基は北条義時という。 前日11月3日には開山忌が行われ、本尊開帳と菊花展が行われていたのである。境内の中の菊花展会場。 多くの見事な菊の3本仕立て、5本仕立てが並んでいた。 純白の3本仕立て。見事な黄色の大菊。多数の花弁が中心に向かってこんもりと盛り上がっていた。。中心が薄い黄色の大菊も。 こちらは紫の大輪。花弁が管状になり、直線的に放射状にのびる『管物』。中心の淡い黄色が美しい。紫の管物。オレンジ色の管物。いろいろな色を楽しませてくれました。そしてダルマづくり。「三段仕立て」の小さい物。そしてこちらは懸崖づくり。

2012.11.07

コメント(0)

-

タマネギ苗の植え付け

先週末にタマネギの苗を購入し、ビニールマルチを敷き、そこに植え付けました。購入したのは、貯蔵性の高い秋まき品種そして甲高の大玉の『泉州』150本。そして赤タマネギで、辛味や刺激臭が少なく、甘味が強いのが特徴の『湘南レッド』50本。シャキシャキした食感が歯切れよく、水分に富んでいるため、生で食べるのに適しているタマネギ。5孔の黒マルチを敷き丁寧に植え付けました。タマネギがいろいろな料理に使えるのです。例えばカレーやグラタン、肉じゃがなどの煮込み料理、そして天ぷら、味噌汁の具・・・・・。そして『湘南レッド』は赤紫と白とのコントラストの美しさを生かして、スライスサラダにすると彩りを添えられるのです。薄く輪切りにしてマヨネーズをかけたり、かつお節をのせてしょうゆ味のサラダや酢漬け(ピクルス)などの生食に最高なのです。 畑に種も撒きましたが、発芽率が悪いため今年は苗を購入することにしたのです。

2012.11.06

コメント(1)

-

島らっきょうの花

我が家の横の農園の『島らっきょう』がかわいいピンクの花を開かせています。『島らっきょう』とは、沖縄で栽培されているラッキョウのこと。沖縄の野菜の代表的なのがこの『島らっきょう』。とてもヘルシーで人気の高いラッキョウなのです。直径は5~6cm程とかなり大輪。この時期の我が農園は、冬用の葉もの野菜などが並び、緑だらけなので、ちょっと彩りを添えてくれる花なのです。花はピンクいや薄い紫色で非常に綺麗。何年前か忘れましたが、会社帰りの居酒屋で食味した沖縄『島らっきょう』の食感が余りにも感動ものでしたので好奇心旺盛なおじさんのこと、自分で栽培することにしたのです。晩秋を迎えつつある我が農園の中で、淡い紫色の可憐な小花を風に揺らしています。

2012.11.05

コメント(0)

-

ハロウィン用カボチャ

先日、熊本・阿蘇事業所に行った帰りに土産物屋に立ち寄りました。その店の店頭には多くの種類の『カボチャ』が並べられていました。若い営業の同僚によると『ハロウィン』用ではないかと。私には全く無縁の『ハロウィン』の行事。帰宅してインターネットで調べてみると、 【http://gogen-allguide.com/ha/halloween.html】より。この日は正しく、10月31日。それにしても様々な形と色のカボチャが存在することに驚いたのであった。これらのカボチャは食用には無理なのであろうか?ハロウィン用にのみ栽培?ハロウィーン自体は、そもそも儀式的な意味合いの強いものですが、これをアメリカの産業界がイベント化したと。日本でパーティーをやるのは、宗教的な背景を持った人達以外は、単なるお祭り気分でやっているのとのこと。バレンタインやクリスマスと同じように、イベントを作ってお金を落としてもらいたい企業がけしかけているのに、我々庶民が見事に乗っかっている感じがひたすらするのですが。

2012.11.04

コメント(0)

-

豆類の種蒔き

来春の収穫に向けて、豆類の種蒔きを行いました。今年も直播きではなくポットに撒き、発芽させ成長したものを畑に定植するのです。直播きにすると、発芽時に野鳥たちが突いてしまう可能性があるため、ネット等でトンネルを作り覆う必要がありますが、ポットですと覆いが簡単なのです。まずは『つるありスナップえんどう』さやが柔らかく、さやと豆の両方を食べることが出来るのです。さやは肉厚で甘みが強くビールのつまみには最高。さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが。また、天ぷらにするとサクサクとした食感を楽しめる我が好物のスナックえんどう。ポットに種を3粒ずつ撒きました。 そして同様に『赤花絹さやえんどう』も。味噌汁の具や炒め物にこちらも最高。そして『一寸空豆』。一粒が3センチ(一寸)くらいの大粒で、全国的にはこれが主流な空豆。さやを天に向けて実るので"空豆"とも、蚕が作るまゆの形に似ているから"蚕豆"と書くこともああるのです。こちらも夏の暑い時期のビールのつまみに最高。甘さとほくほく感がたまらないのです。お歯黒を斜め下にして、種の上部が僅かに顔を出すようにするのです。これは豆が窒息しないため。 ソラマメは酸欠に弱いのです。よって全部埋めてしまうと、酸欠で死んでしまう可能性が。そうなると芽は出てこないのです。この辺を『マメ』にやるのが空豆の種蒔きの骨なのです。撒いたものは、畑の畝の間に。1週間もすれば発芽するのです。そして今月末には畑に定植の予定です。

2012.11.03

コメント(1)

-

ワラサ

先日、ミツバチの師匠のヤマチャンから海釣りの成果の『ワラサ』を戴きました。ワラサは出世魚とのこと。関東ではモジャコ(稚魚)→ワカシ(35cm以下)→イナダ(35-60cm)→ワラサ(60-80cm)→ブリ(80cm以上)と呼び方が変わるとのこと。妻が早速刺身にしてくれました。血合いが鮮やかな赤色。切り口がなめらかな出来。 そしてもう一品。ホワイトクリーム煮?トッピングは我が農園のパブリカ。そして緑の3品。ほうれん草のごま和え、おろ抜き大根の若葉の漬け物、そして雲南百薬(オカワカメ)のおひたし。いずれも我が農園からの収穫物。この日は海の幸、そして我が農園の新鮮採れたて野菜を楽しむことが出来たのです。ヤマチャン ご馳走様でした。

2012.11.02

コメント(0)

-

10月の太陽光発電実績

我が家の10月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 実績報告です。 発電量 : 590KWH消費量 : 582KWH売電量 : 471KWH僅かに600KWH越えはなりませんでしたが、自給率 101% と言う稼働実績となりました。今年の10月はほぼ順調で、去年の発電実績を大きく上まわりました。ピーク発電量も5.4KWを達成していますので、パネルは順調に稼働していることが解ります。10月1日はこの月最高の発電量30KWhを記録しました。10月1日からの1週間は3日を除き発電量が高いレベルで推移したことも解るのです。 中旬から下旬にかけても、天候に恵まれ発電量が上がっています。 発電開始以来の月別発電量実績です。紫色が本年2012年の実績です。今年の10月は太陽光発電開始後、最高の発電量を記録したことが解ります。

2012.11.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1