全411件 (411件中 1-50件目)

-

ベランダ手すり・ホイップDual

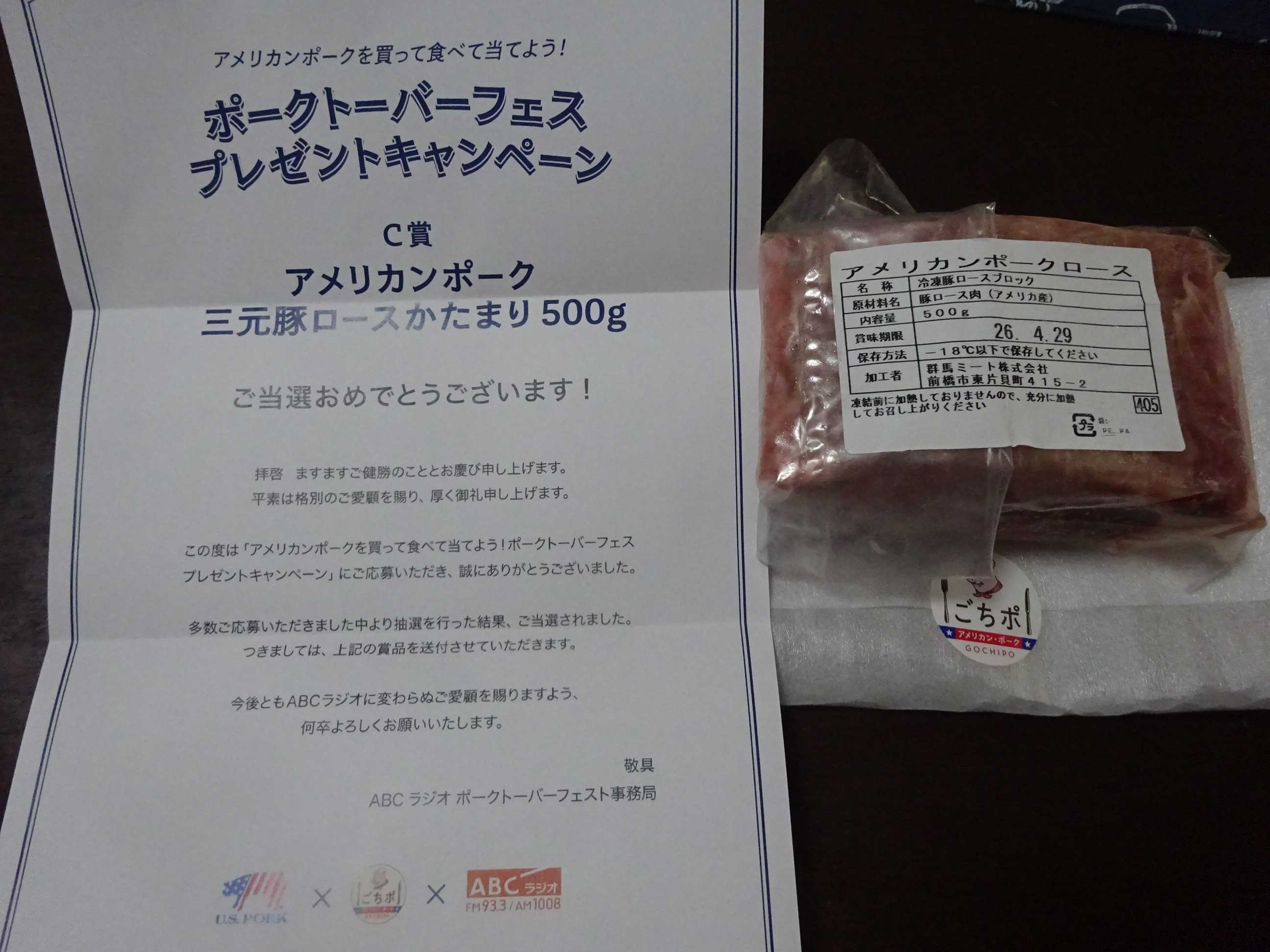

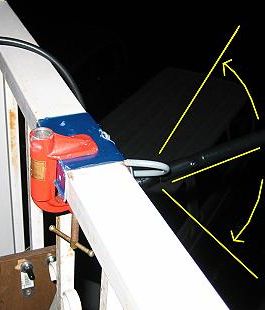

ベランダ手すりにモービルホイップ基台を取り付けて、鉄製手すりにアースを取っての短波帯アンテナ運用実験がうまく機能しかけているようなので、第2号アンテナを取り付けました。その様子を写真にとっておくことにします。写真では、奥のほうが第1号アンテナ基台、手前のほうが第2号アンテナ基台です。現在それぞれにComet製の全長2.13mのモービルホイップ 「HR7」「HR50」が取り付けてあります。7MHzと50MHz用のアンテナながら二つとも全長・重量とも全く同じの、見た目で区別をすることは不可能な同じ姿をしています。 ホイップのエレメントの先端は、写真より右の中庭に向かってかなり長々と突き出ています。管理人 ( Standard VR-5000 ICOM IC-275 & IC-375 10W) ( IC-703 10W & IC-706MkII 50W )

2007/04/29

コメント(3)

-

アンテナアナライザ

アンテナアナライザ、という単語でつい表現してしまいますが、この装置は STANDING WAVE ANALYZER BR-210と書かれています。高価なので躊躇した挙句に手に入れましたが、今となっては大活躍です。ここのところベランダ手すりのホイップアンテナを利用していますが、そのホイップ基台の2つ目が増設されたことで、その基台の設置場所、同軸ケーブルの長さ・・・などなど異なるシチュエーションでホイップアンテナを取り替えながら利用する場合に、そのたびごとにこの「アンテナアナライザ」を最初に接続してアンテナ系を確認しています。それぞれのホイップはエレメントを微妙に出し入れして、中心周波数を調整しますが、アンテナ基台とホイップをその時々で任意に組み合わせて利用すると、毎回アンテナ調整が必要となり、とても効率が悪いことになります。アンテナ基台1、アンテナ基台2、それぞれどの周波数のホイップアンテナを取り付けることにするか、これから整理しておこうと思います。そうすれば、必要以上のアンテナ調整をする必要なく、運用できそうです。ただこうした状況で、もしVSWR計だけを利用してアンテナ調整をしていたとしたら、作業自体は間違いなく行うことができるのですが、その手間と時間がアナライザを利用する場合とは比較にならないほど大変なことになります。常置場所だけでこうですから、もし移動運用も頻度が大きくなる場合には、さらにこのアンテナアナライザが大活躍してくれることになりそうです。管理人

2007/04/28

コメント(9)

-

ALL JA Contest

ALL JA Contest で、アマチュア無線周波数バンドがにぎやかになっています。このタイミングに合わせたのではなかったのですが、ベランダ手すりのホイップアンテナの二つ目を増設して、同軸切り替え器を利用しながら運用してみました。連絡をいただいてダイヤルを回してみると、50MHz周波数帯で、比較的近い運用局がいくつもCQを出しているのを受信することが出来ました。ここは設置したばかりの「ベランダ手すりホイップアンテナ2号」がうまく稼働してくれるかどうかを確かめてみようと、バンド内のCQに対してひとつずつコールサインを送信していくことにしました。結果は、同じエリア、隣のエリアからのCQ局すべてと、「ベランダ手すりホイップ・Comet HR50 + 無線機IC-703 10W」システムで交信が成立しました。二つ目のホイップアンテナ基台も、ベランダの鉄製手すりをアースとしてしっかり機能してくれていることが、このALL JA Contestのおかげで確認できました。ただし、午後9時に始まったこのコンテストがにぎやかな10時ごろに、3.5MHzと7MHzバンドでCQ局にコールを試みましたが、そこでは交信はひとつも成立しませんでした。今夜の7MHzバンドのコンディションは、常に背景でうねりのようなノイズが聞こえ、その上いくつものContest局が重なり合うように信号を出しています。この状況の中で、ベランダ手すり・ホイップと10W出力がどのくらい「相手局に届かないのか」(^-^;)を確認するためにコールを送信を重ねてみました。(この状況でパイルのCQ局にコールしても、それでは実験にもならないので、比較的落ち着いたCQ局を選んでコールしてみました)○まるで聞こえないためCQを出し続けている○何か気配を感じたため、少し間があるものの、またCQを出すというCQ局のいくつもの反応を実験結果として得ることとなりました。この他、2007年ALL JA Contestに関しての覚え書きは、この記事の下にコメントとしてメモしていくこととします。管理人

2007/04/28

コメント(8)

-

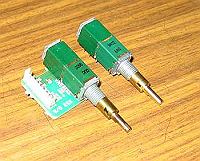

ホイップ基台2号

「ベランダてすりのモービル・ホイップ基台」を追加しました。先に7MHzのホイップ(Comet HR7)を注文した時に一緒に、アンテナ基台固定金具も購入しました。ひとつはアームの先にホイップを取り付けるタイプの金具で、もうひとつは今ベランダで利用しているような「L字型」の金具です。ただ(いわば)第一号のホイップ基台のような、アルミ製のぺこぺこした強度のものではなく、さすがにベランダなど各種固定用となっている金具なので、厚みも分厚くかなり頑丈なものです。しかも、ちょっとねじを緩めるだけで、手すりから水平に出しているホイップアンテナに対して、「上向き」「下向き」の角度を自在につけることが容易になっています。(現在のアルミ板を利用したホイップ基台は、手でぐいーーーんと上向きにしたり、下向きにしたりして、水平に突き出したホイップアンテナに多少の角度変化を与えて、その影響をチェックしていたりします。でもすぐ「金属疲労」で折れてしまいそうですから、あくまでも「試みのホイップ基台」でしかありません(^-^;) )二本のモービルホイップは、比較実験の運用では、「同軸切り替え器」==「ローパスフィルタ」===「無線機IC-703」と接続されます。通常の運用では、同軸切り替え器を経由せずに、そのままアンテナ同軸を「ローパスフィルタ」に取り付けて、LPFからさらに同軸を無線機と接続することにしています。(このベランダ手すりホイップアンテナは、幸いにも良好なアンテナ調整が実現していて、アンテナ系の抵抗値も理想的な状態になっているため、50Ωのローパスフィルタ装置も十全に機能しているようです)デュアル・ホイップアンテナ(同軸切り替え器利用)では、50/21/18/7MHzのうち、ある程度ターゲットにする周波数のアンテナを2本、ベランダ手すりに取り付けておいて利用することもこれで可能になりそうです。(50MHzのEスポから、コンディションの変化を見ながら21MHzのEスポへバンド移行しながらの運用とか・・・・(^-^) )ただし、同軸の長さの違い、コネクタ数の増加などもあって、二つのホイップアンテナ基台のコンディションが少し異なっています。ホイップアンテナのエレメント微調整範囲で、どちらの基台に取り付けたほうがいいか、「基台とホイップの組み合わせ」を見つけておきたいと思います。(ホイップ基台第2号の方が、同軸の全長が長くなることと、建物との位置関係が異なるせいで、アンテナ系全体の抵抗やVSWR値・中心周波数が、二つのホイップ基台ではどうしても違いが現れています。これも二つのアンテナ基台の状況認識が最初の課題テーマになりそうです。)管理人(L字型の金具の取り付け角度を変化させることで、ホイップアンテナの地面に対する角度を簡単に、なおかつ頑丈さと安定感を伴って、変更することが可能になりました。周りの複数の建物との関係も含めて、短波電波の打ち上げ角度を変化させることによる影響を確認する実験が行いやすくなりました。)

2007/04/27

コメント(0)

-

3次元空間認識

今日、とうとう小さな地球儀を購入してしまいました。世界地図やインターネット上の各種ツールを利用していますが、どうしても「南太平洋」や「南アメリカ」、東ヨーロッパ、北西ヨーロッパとの位置を3次元で感じたく思うようになってきていました。実際に、自分の無線機IC-703に世界からの信号が届いて、聞こえてきたりすると、ヨーロッパとの「ロングパス」「ショートパス」・・・などなど、どうしても手元に地球儀を置いて、ささっと確認したいものです。うれしい小道具が追加されました(^-^)。音の世界、2次平面世界に、縮小モデルながらも実際の地球を模した3次元空間でも認識しながらの、アマチュア無線海外DX(long distance expedition)通信は、梅干の入ったおにぎりに黒ゴマをふってあってたくあんが2切れついたような、「贅沢で豊かなあじわい」をしみじみと感じてしまいます。管理人 (箱の説明書きの対比が面白かったのでメモしておきます)--- STELLANOVA MINI GLOBE ---Swivel and Tiltable Globe- can be rotated in all directions- clear map layout- easy to read- handy and stylish- extremely stable base- appr. 4 inch diameter--- STELLANOVA MINI GLOBE ---Le globe tournant et basculant- tourne dans toutes les directions- clarté de la cartographie- bonne lisibilité- maniable et décoratif- sur un pied d'une stabilité extrême- diamètre 10 cm

2007/04/27

コメント(0)

-

届く7MHzホイップHR7

今日、7MHzモノバンド・モービルホイップが届きました・・・・また!今まで利用していたのは、[Diamond HF40FX]です。最初に21MHz用のホイップを購入して、アンテナ調整(エレメント調整)があまりに優れた扱いやすさなのですっかり気に入ってしまい、同じシリーズのモービルホイップアンテナで、3.5、7、18、21と揃えてしまいました。7MHzモノバンドアンテナとしては、HF40FXは「全長1.4m」で重量270gの軽量アンテナです。それに対して、今回比較目的のために追加購入した、同じ7MHzモノバンドホイップアンテナは、Comet HR7 「全長2.13m」「重量490g」でベランダで取り回すのに非常に長く、ずしりと重々しいホイップアンテナです!今、ホイップアンテナで少しずつ手ごたえを感じることが出来る状況になってきたので、幾つか気になっている点をさらに2本の性質の異なるホイップアンテナで比較しながら確認してみたいと思っています。ちなみにこちら「コメットHRシリーズ」の2mを越える長いホイップアンテナ・シリーズは、去年の開局当初から利用していました。「50MHz モノバンド・ホイップ HR50」です。このHR50も全長2m13cm、重量490g です。7MHzホイップの 「HR7」とぴったり同じサイズ・重量で、同じ作りになっています。(HF40FX Diamond ベースローディング・タイプ 全長1.4m)(HR7 Comet センターローディング・タイプ 全長2.13m)先日の、50MHzFMモード初交信でも、このコメットのHR5ホイップを取り付けての交信でした。50MHz周波数用のホイップながら、アース不要のノンラジアルホイップアンテナになっている点が強烈な個性になっているアンテナです。ps この記事の下のコメント欄に、Diamond/Cometの7MHzモノバンドホイップアンテナに関する覚え書きをメモしていくことにする予定です。ps2 今回、「長く・重たい」アンテナHR7に対して、アルミ板手作りのベランダ手すりのアンテナ基台はあまりにも強度不足なので、HR50、HR7用にホイップアンテナ取り付け金具を購入することにしました。管理人

2007/04/25

コメント(7)

-

初交信50MHzFM

今日は、思わぬことからローカルの友人局と、[ 18MHz SSB ][ 50MHz FM ]と、2バンド、2モードでのラグチュー・交信が実現して、楽しい興味深い会話の時間をすごすことが出来ました。50MHz FMモードでは初めての交信となりました。「ベランダ手すりホイップアンテナ」はここでも良好な稼動をしてくれているのか、ラグチューの間、TVに対する電波障害を念入りにチェックすることも可能となりました。結果は、去年開局時にあれほど大変だったインターフェアの問題が、うそのようにまったく影響の無いまま、長い時間50MHz周波数帯の電波を使っての交信が出来ることを確認できました。QRPの話、海外DXの話、短波伝播の話、短波アンテナの工夫の話し、コンテストの話、CWの話、デジタルモードの話と・・・あーこうして話題を並べただけでも「たのしそー」(^-^)。ps denken702さん、ありがとうございました。 管理人

2007/04/23

コメント(5)

-

アンテナの帯域

ベランダ手すりに取り付けたホイップアンテナ(全長1.4m)を、アンテナアナライザーで確認してみると、常置場所における状況において、7MHzバンド全域(7.000---7.099MHz)を良好なアンテナ状態でカバーすることが不可能であることが確認できています。そこで、エレメントの長さを出し入れして調整することで、中心周波数を7MHzの「下半分」にあわせたり、また「上半分」にセットアップして利用しています。海外からのCQDX信号は、今まで受信してみたところ、海外局が運用する周波数はおおよそ7.050---7.080MHzの間であることが多いように感じています。もし海外DX交信にあわせてセットアップするなら、中心周波数を7.070MHzあたりにしておくと、アンテナから無線機まで電波の通りがよく(内蔵オートチューナーを利用して強制的に部分調整する必要が無く)、無線機の能力を最も効率よく利用することが出来るように思えてきました。ベランダ手すりに取り付けたモービル・ホイップアンテナは「Diamond HF40FX」の7MHzモノバンドアンテナです。VSWR値2.0以下になる周波数の幅はおおよそ50KHzほどでした。もっと上の周波数帯(18MHz、21MHzバンド)と比べると、アンテナがうまく仕事をしてくれる周波数の幅が小さくて、7MHzホイップアンテナだからこの狭い「帯域」は仕方が無いのかなあと思っていました。ところが、あるアンテナメーカーのアパート・マンション(アパマン)運用のためのV型ダイポールアンテナのデータをHPで見ることが出来て、そこに書かれている7MHz用のV型ダイポールアンテナの「帯域20KHz」を見て、びっくりしました。 V型になっているエレメントの長さは2mも3mもあるアンテナなのに、僕のところの1.4mの短縮モービルホイップアンテナのほうが実際に帯域が広いことになります。まだ、各種類のアンテナの持っている基本的な性質などについて知識が整理されるところに至っていません。今回はただこの「帯域」に関してのみの覚え書きとして、短い一本のモービルホイップアンテナが「狭い帯域」であると思い込んでいたものが、じつは他の種類のアンテナと比較したところ、相対的に必ずしも狭い帯域のアンテナではないのかもしれない、ということをここにメモしておきます。このアンテナの扱いやすさに直結する、アンテナの「帯域」については、今後も注目して確認していきたいと思っています。管理人

2007/04/22

コメント(3)

-

DXのセカンド

先日、非常に強力なイタリア局のSSB信号を聞いていると、そのCQDXを出しているのを聞きつけた地元イタリアの他の局が何局も声をかけてきた様子でした。いきなりそこで華やかなイタリア語のプチ・ラグチューがオンパレードです(^-^)。その強力なイタリア局「IK****」はCQDXの送信を再開しました。電波はあまねく強力に届いているようで、日本の無線局を中心に順調にアジア諸国の無線局と交信を重ねることになるのですが、その後、少し様子が変わりました。「交信ありがとうございました。」の後に、「それから、ちょっとそのまま待機願いますか?こちらに友人のイタリア局がいます。セカンドからコールしますのでお願いします」といった具合に、そのイタリア局「IK****」の下にイタリア局が2局、さらにもう一局ロシア局が待機する状況になりました。CQDXと呼ぶのは常に「IK****」局です。その後、「IT****局、どう聞こえた?」とイタリア語で確認して、OKならセカンド・サード・・・と交信局が現れてきます。また、場合によっては、一通り各局に確認して交信は無理となると、「お待たせしました。交信ありがとうございました。またよろしくお願いします」と「IK****」センター局が相手局にメッセージを送りそこで交信を終了します。そして再びCQDX!とCQを出すことになります。(日本からのコールが増えた場合は、日本のステーション指定でCQDXを出していました)あまりにもよく聞こえてきていたので、そうした英語やイタリア語やロシア語のようすを目の当たりにすることができました。気づいたことは、CQDXを出している局がずばぬけて「クリアな英語の発音」をしていることでした。比較対照があるためか違いがよく分かりました。「IK****」局は信号が強いだけではなくて、オペレーターが、明瞭な発声を十分意識していることも、イタリアから届く7MHzのSSB信号ながらよく分かりました。ただ声を出しただけの、工夫と技術の無い発声と違って、意図をもって作り上げられた上質のクリアな発声は、こうした海外DX交信をする場合に、とても有効なツールのひとつであることがあらためて分かります。例えば、JA***SOMETHING! AGAIN! REPEAT YOUR CALLSIGN PLEASE! .... ja1***.ja1****.ja1***.ja1****............overNEGATIVE! TRY AGAIN! SAY AGAIN JAPANEASE STATION! roger...ja1***.ja1****.ja1***.ja1****............over............ CQDX CQDX CQDX THIS IS IK**** ! STANDING BY!「伝えたいという意思」を感じることが難しい、日本の無線局のぼそぼそコール(何も工夫をすることの無い、同じことの繰り返しだけのコール)と、なんとか受信したいという意思が、メッセージのすべての子音と母音に行き渡った英語を電波に乗せて届けている、英語がネイティブではないと思われるイタリア人オペレーターの信号との「強烈な対比」を目の当たりにした瞬間でした。「IK****」局も、他の無線局には「残念ですねえ、ちょっととりきれません。信号が十分ではないからです。良好な伝播の中で再会しましょう」と声をかけているのですが、上記の人間の生命を感じさせない、意味不明の反復信号については、人間のコミュニケーションをあきらめてしまったかのようでした。DXの受信をする中で、「コミュニケーション」の核心の要素について、あらためて考えさせられることになりました。本当にありがたいことだと思います。アマチュア無線を始めて、こんなことに出くわすことになろうとは、去年の今頃の僕には全く想像もできないことでした。管理人

2007/04/19

コメント(0)

-

雨の日のホイップ

今日は低気圧の通過で一日雨になりました。本格的な雨の日に「ベランダ手すりのホイップアンテナ」をずっと雨ざらしにしてみました。ここまで、「通り雨」「一時的な雨」とベランダ手すりのホイップアンテナの雨の影響を段階的に確認してきたので、いよいよ本格的な雨の中にさらしたままでの状態を確認することにしてみました。結果は、びっしょりと雨粒で濡れたホイップアンテナをアンテナアナライザで確認してみると、まず異常なアンテナ状態にはなっていないことが確認できました。さらにアンテナ特性を見ると、やはり約50kHだけ中心周波数が低いほうへ移動していることが確認できました。最近、7MHz周波数帯でも上のほうでDX電波をチェックしていたので、アンテナエレメントを調整して、7.050---7.100MHzでVSWR値が2.0以下になるようにセットしていました。そのアンテナが、雨に打たれたことで、おおよそ7.000---7.050MHzで最適な状態に変化していました。そこで、またベランダにタオルを持って出て、ささっと「ベランダ手すりのホイップ」を軽く拭ってやります。ホイップの先の細い部分は、ぷるぷるぷると震わせて水滴を弾き飛ばします。そして部屋に戻り(といっても5歩ほど!)アンテナアナライザで確認すると・・・完全ではないものの、7.040---7.090MHZで最適な状態に戻っています(^-^)。まだ雨は降り続いていたので、そのまましばらく待って、アンテナがまたびっしりと水滴に覆われるようになった頃を見計らって、接続したままのアンテナアナライザを稼動させてみると、「7.000---7.050MHzとまた元に戻っていました」。雨に打たれた「ベランダ手すりのホイップアンテナ」は、今のところとても高い再現性を持って、雨粒の影響を反映してくれています。以前は雨の日には、アンテナを収納していましたから運用は不可能でした。でもこれで雨の日にも(一応最初にアナライザで確認をしておいてから)、7MHz周波数帯での運用ができそうです。○雨の日用にエレメント調整をしてもいいし、○雨の日には、若干の「ずれ」を無線機内蔵オートチューナーでチューニングして利用するとよさそうです(^-^)。 管理人

2007/04/18

コメント(1)

-

ローバンドのノイズ

今日は7Mhz、3.5MHzともに、ひどいノイズです。その中で、無線局の出力を少しだけ感じることが出来ました。7MHzで電波はスキップが顕著でした。交信中の信号を受信していても、交信相手局の信号が僕の常置場所で受信できないようなケースが60%を越えるようなコンディションでした。このコンディションの中で、この常置場所ホイップと10Wはどのような働きをするのだろうかと試してみることにしました。いくつかのパイルを求めて、10W信号を送信してみます。結果として、この空電ノイズに、出所不明の一定リズムのビート音のノイズと重なった状態でパイルにコールしても、僕のところからの信号はまったく届くことはありませんでした。それはそれで当然なのですが、ひとつ確認することが出来ました。そこで今度は、パイルの静まった状態でコールするとどうだろうかとコールを試みました。この場合は、「反応」してくれる局が多かったですが、30%の確立で交信成立しました。この交信が実現した結果には、少し驚きました。一部であっても交信成立を実現させるだけの「ホイップ+10Wの働き」には、もう十分満足しました(^-^)/。ただし、「相手局は大変です!!!」1エリアの局との交信では、最初僕のコールの後「沈黙」でした。何か「気配」を感じたのでしょう。二回目のコールの時「4エリア・・・ノイズで厳しいのですが」と返答をいただきました。 その後ゆっくり JN4VWH を「ロング」でコールしました。おそらく相手局は手元で出来る限りの無線機操作を行われたのだと想像します、 JN4VWHを取って下さいました。ひとつの無線局はレポート「 39 」を送ってくださいました。もうひとつ別の無線局は 「 49 」を送って下さいました。(僕のほうからは、出力500W、1000W局に対してもちろん59です!)どちらも辛抱強く、こちらからの10W信号をよく受信して下さいました。他の局は「ノイズがひどいので難しいですねぇ・・・またコンディションのいい時にお願いします」と返信をいただきました。今日の浮き沈みもさらに加わるコンディションでは、いたしかたありません。その後、コンディションの様子を観察しようと受信していると、交信を開始した二つの無線局とも厳しいコンディションで苦しんでいる様子でした。ただ僕の常置場所ではどちらも十分聞き取ることの出来る信号だったのですが・・・・。一方は、50Wからさらにリニアアンプのスイッチを入れて出力をアップさせたというと、他方ではやはりリニアアンプのスイッチを入れたという具合です。2、3回交信信号が、「行ったり来たり」した間に、ビート音と空電ノイズと、フェージングが重なり非常に難しいコンディションの中、交信している二つの無線局の出力は最終的に1000W出力まで上がりました。1KWのパワーは、悪コンディションをものともせず、「快適な交信」を実現する様子を目の当たりにすることが出来ました。その後、二つの無線局はコンディションの変化に合わせて、最終的に送信出力を1000Wから80Wほどに落としての運用となりました。出力を落とした信号は僕のところでやはりレポート59の信号でしたが、さすがに1000Wの時のような放送局のような信号ではなく、アマチュア無線の信号(^-^)に戻りました!そこで思いました、3級無線局の50W出力は「かなり強力なパワー」かなと。今後も少しずついろいろな機会にこうした無線局の出力について、相対的な「出力に対する感触」を蓄積していきたいものだと思います。10Wって?20Wって?50Wとは?管理人

2007/04/03

コメント(1)

-

ハムログ登録

ハムログユーザー登録をしました。メーリングリスト・QSOバンクの登録を過日行いましたが、昨日ハムログ登録が完了しました。以前に登録したつもりでいたのですが、ハムログホームページからの登録手続きがきちんと行えていなくて、ユーザー登録が出来ていませんでした。それにも気づかないで、「登録したのに同じ画面だなあ」とそのままになっていました(^-^;)。まだまだ無線ハードウエアまわりのほうで手一杯で、こうしたソフト的な部分は後回しにしてきたのですが、思いついた時に少しずつ手続きをして試しているところです。しかし登録時に書き込んだ備考欄の内容が、開局2005年5月ということが分かりました。これはうそです。入力ミスをしたようです。そこで「登録情報修正」の手続きを経て、正しく「2006年5月」と変更を申請しておきました。あと一月ほどすると、アマチュア無線を初めてとうとう一年が経過することになります!管理人

2007/04/01

コメント(7)

-

各バンドワッチ

短波帯については、現在ベランダ手すりに取り付けたアンテナ基台に、モービル用ホイップアンテナを付け替えしながら利用しています。すべてモノバンドホイップアンテナで、3.5 / 7 / 18 / 21 / 50MHzと5本のホイップを使い分けながらの運用となっています。それぞれにアンテナアナライザーで確認しながらのアンテナ調整は、5本ともすべて良好な状態にすることが出来ていて、交換作業の後も多くの場合先に調整したアンテナ整合性がかなりの確立で再現されて、実際ほとんど再調整は必要なく利用できています。3.5 / 7 / 18 / 21 / 50 MHz とそれぞれバンド全体を通して受信確認してみたいと思った時に、その都度ベランダに出てこれら5本のホイップを取り替えるのは、やはり面倒だな、おっくうだなと思ったりしましたが、それでも今は、あまりに良好に機能してくれている現在のアンテナシステムに、ありがとうという気持ちを持つことが出来るためか、以前ほどホイップ交換作業を苦労とは思わなくなりました。そんな中、それぞれモノバンドホイップながら、他の周波数の電波を「受信する」ことができないわけではないので、すこし試してみました。どの周波数帯のホイップアンテナは、他のどのバンドを受信だけはすることが可能なのか?結果は、なんともうれしい結果になりました。「21MHz専用ホイップアンテナだけは、3.5/7/18/21/50の全バンド受信OKでした。」これはありがたい話です。アマチュア無線周波数帯の短波帯、+50MHz、でのコンディションを一通り受信して確認してみたいと思った時は、「 21MHz Diamond HF15FX 」を最初にアンテナ基台に取り付けて、ダイヤルを一通り回し、その時のターゲットが定まったら、その周波数帯のホイップアンテナに取替えをすればOKということになります(^-^)。「5回アンテナを取り替えて、最後にもう1回アンテナ交換」 から、「バンドチェックで1回、運用周波数帯のホイップに付け替え1回」でいい、というのはずいぶんの労力が違います!なんでもやってみると、それなりのその先の道が開かれるものなんだなあと、うれしくなりました。追伸 もうひとつおまけが付いてきました(^-^)/。 無線機IC-703の内蔵オートチューナーで、「21MHzモノバンドホイップ」のまま、「50MHz」「28MHz」でアンテナ整合を取ることが可能であることが、試みた結果分かりました。無線機のパネルのボタンを一つ押すだけで、即アクセス可能になります(効率は別として)!!「21MHzホイップ」を利用して、受信するだけではなくて、ワッチしていて信号を見つけた時にアンテナ交換なしで、すぐ運用できるのはとてもありがたいことです。また、「28MHz用のアンテナ」は持っていませんので、無線機標準装備のチューナーのおかげで、もうひとつアクセスできるバンドが増えました。 IC-703、ばんざい! ははは(^-^;)。管理人

2007/04/01

コメント(4)

-

アンテナに乗る

先日の7MHz交信実験で、1m少々のモービルホイップと10W出力の信号がどんな具合に届くのか知りたくて、何回かこちらの送信システムの事「常置場所でモービルホイップを使って10W出力でした」と伝えました。いくつかの無線局はその点にも興味を感じて下さったのか、すぐ岡山市からの送信信号に関してのレポートを送って下さいました。受信レポートをお願いしたら皆さん協力していただけることかと思いますが、それぞれ無線局によってアマチュア無線での「関心ごと」が違うと思いますので、「強制的なレポート要求」をお願いする事はしませんでした。いただいたレポートによると、交信終了時に僕から10W出力である事を聞いて、それまで受信していた僕の信号の状況を振り返ると基本的に「10Wとは思っていなかった」ほどの強度で届いていた事を、様々な表現でレポートして下さりました。その中に「よほどアンテナに電波が乗っているのでしょう」という表現がありました。この表現は、以前に文字で読んだことがあるか、もしくは耳にした事があるように覚えているのですが、今回のように僕自身もベランダの手すりから中庭へ突き出た「ホイップアンテナ一本」に、期待をこめて信号を10w無線機IC-703から送信していましたから、このいただいたレポートの表現は、とても強烈な現実感を伴った直感的な描写として、非常に印象的でした。アンテナアナライザーを得て、帯域の狭いホイップアンテナを、7.030-7.060MHzでVSWR値2.0以下になるようにエレメント調整をした上で、今回の実験では無線機内蔵オートアンテナチューナーを一切利用せずに運用することにしていました。 そのようなことまで説明していたのではないのに、受信した僕からの電波信号を評して「アンテナに電波が乗っている」といただいたレポートに対して、感動的でさえありました(^-^)。管理人

2007/03/31

コメント(0)

-

前線と7MHz

昨日30日は、こちら4エリア岡山市では夜中に雷がなって雨となりました。低気圧の通過で伸びた寒冷前線が、その後もある程度の一定速度で日本列島をなめるように移動していく天候でした。こうした大きな気圧の変化にともなって夏前のスポラディックE層が発生することが多いのと同様に、7MHz周波数帯の電波が反射する電離層の存在が、ここまで少し感じられていたので、それをまとめて確認してみようと試みることにしました。(注 Eスポ・JH5UPI様のEスポ・データページに詳しい。 homepage3.nifty.com/jh5upi/index.htm)各時間の天気図がそろったので、交信ログと見比べてみます。 注記 www.tenki.jp より引用7MHz周波数帯 SSB交信ログよりピックアップ 09時 鳥取 100km 10時 愛媛 150km 11時 長野 400km 12時 三重 300km 13時 岐阜 320km 15時 静岡 430km 15時 茨城 630km 15時 栃木 580km 16時 新潟 550kmこの30日のデータだけしかないことなので、これで関連性をどうこうすることはできませんが、こうなるかもしれない、と予測したような結果になっていました。それぞれの時間で、7MHzバンドにおいてダイヤルを回し、ある程度しっかりした信号を受信できる無線局のCQに対してコールを試みています。どこまでも送り込むことの出来る高出力ではなくて、こちらからの10W出力信号を取ってもらった交信ログから、その二局間の直線距離を取り出すと、「良好な交信」を実現することの出来るスポットが低気圧の移動に伴って時間とともに東へ移動しているように見ることが出来ます。15時から16時にかけては、そこまで安定しているように感じられた電離層反射がにわかに乱れてきて、「おお!どうなっていくかな」としばらく無線機に張り付いていました。この後半は教科書どおり太陽高度が下がっていって日中のしっかりした電離層反射が見る見る弱まっていくのが、無線機からのSSB音声信号で確認できました。その中で、それよりも大きなコンディションの浮き沈みが特徴的でした。天気図を見ると通過した低気圧と、今日の好天をもたらしている高気圧の「はざま」・・「気圧の小さな谷」が日本列島上に位置しています。 このタイミングで「ポン」と交信できるコンディションがとても短いタイミングで発生する可能性があるのかもしれないと思っているところです。管理人

2007/03/31

コメント(10)

-

特別局 7MHz

7MHz交信局の中にもうひとつ「 特別局 」があることが後になって分かりました。ダイヤルを回してパイルになっているCQを見つけ交信した中のひとつだったのですが、その時にはまるで気づきませんでした。「Jで始まるコールサイン」か「数字で始まるコールサイン」という区別しかなかったということのようです。「雲」か「山」と区別しただけで、空木岳か宝剣岳かは区別をしていなかったような感じです(^-^;)。後になって、さすがにコールサインの頭の「8」が気になるようになって、検索してみたところ、「 8N1EME 」というコールサインは「ビッグ・ディッシュ・プロジェクト」特別局であることが分かりました。記念局、特別局と思いがけず偶然に交信をしてしまってました。管理人

2007/03/31

コメント(0)

-

JARL岡山総会記念局

つい先日記念局の話題でメモしたところですが、偶然にJarl岡山総会記念(移動)局 [ 8J49JARL /4 ]と交信をすることが出来ました。One wayでカードを頂けるということでした。移動局は鳥取県東伯郡ということで、瀬戸内海側と日本海側で、中国山脈を7MHz電波が飛び越えたことになります。今日はちょうど低気圧の前線が通過して、夜中に雷と雨の降った後という天候でしたので、これはどうなることかとかなり期待して無線機の電源を入れてみました。結果は、なかなか変化の激しい特徴的な電離層反射を体感することが出来ました。管理人

2007/03/30

コメント(0)

-

7MHzの信号2

常置場所での7MHz環境(モービルホイップ・10W出力)で、非常に良好に受信できている局のCQに対してコールする場合、いくつかの局から「そうですか、強力に入感しています」とレポートをいただくケースがありました。決してすべての交信においてではないのですが、ダイヤルを回して強力に受信できている局には、こちら常置場所からもある程度しっかりした信号を届けることが実現しているようです。ベランダの鉄製手すりに取り付けたホイップ基台の先のアンテナが、かなり健闘してくれているのを実感できて、うれしく思っています。それに対して、混信やフェージングなどの影響を受けて、こちらでの受信そのものが少しでも弱くなると、こちらからのコールが「届ききらない」場合が多くなります。そこで、今度は、ホイップアンテナ+10W出力がどのくらい稼動するのかを確かめるために、パイルになっているCQ局を探してパイルの中でコールを繰り返して、交信を試みることにします。この場合も非常にこちらでよく聞こえている局の場合、コールすると一発で取ってもらえる交信がありました。これには、僕も自分で驚いてしまいました。というのも「当分コールし続けることになるだろう」と覚悟を決めてのことでしたので(^-^;)。同様にやはり強く入感しているまた別の別の局を探して、そのCQに対してコールしてみると、一転こちらはなかなか取ってもらえません。パイルになってコールしている複数の他局の信号には、リニアアンプ出力と思われる特徴的な音質の信号も多く、そうなるとやはり僕のコールはかき消されてしまうようです。しかし、その後少しパイルが落ち着いて、時々コールが途切れてCQを出し直すような状態になったときに、コールし直してみると、今度は取ってもらえました。だめかなあ、むりかなあと思っていたところでしたので、こちらのコールを呼んでもらった時には、「いやあ、ベランダのモービルホイップで結構いけるものだなあ」とあらためて感じました(^-^)。他方、混信、フェージングの影響を受けながら受信している局のCQを探してダイヤルを回し、コールしてみます。ここではしばらくコールしたのですが取ってもらえません。1kHz下の周波数からの走行モービル局の混信もかなり激しく、最終的に結果は、「お聞きの局はありませんか」に対して、コールしたところ「応答ありませんのでこれでQRTします」と、CQを終えられてしまいました(^-^;)。 分かりやすい結果でした・・・完全にこちらからの信号は届いていなかったようです。ホイップアンテナ+10W出力の7MHz実験では、絵に描いたような結果になったといえるかもしれません。ただここまでの複数の試みで、ベランダ・ホイップでのアクセスが、その環境なりに、しかし「十分機能している」ことが確かに確認することが出来ました。「ほーそうですか」とか「それはよく電波がアンテナに乗っていますね」と行っていただけたりする交信もいくつかありましたので、本当に「確かな59」の信号が届いているのだなあと思いました。モービルホイップを、集合住宅常置場所でうまく利用できるかどうか、という試みはここでやっと第一段階の結果(使うことが出来るか否か?)を得ることが出来たように思います。今後は第二段階の試みとして、このホイップに10W出力の短波帯運用を重ねていくことで、さまざまな電離層を中心にしたコンディションの変化の中でどの程度のアマチュア無線運用が実現するのか、少しずつ実感することが出来るのではと思っています。こうして7MHzでの運用が「それなり」にきっちり運用できることが確認できましたから、同じ鉄製ベランダに取り付けたアンテナ基台に 3.5/18/21/50MHzとホイップアンテナを付け替えながら、その他の周波数帯ではどのようになるのか、これから試していくことが出来ると思います。幸いながら、今すぐすべて交信できるようになりたい!という希望はまったくないので、アンテナについても、送信出力についても、しばらくこのまま運用してこのホイップアンテナと10W環境での経験を重ねて、このシステムでの能力(SSB交信実現の範囲)をしっかり把握していきたいと願っています。その上で、将来アンテナシステムを変えてみたり、SSBモードからCWモードに移行した場合とか、リグの出力を大きくした時には、きっとその都度「その違い」がひとつひとつ確実に実感できるようになればと思っています。ps パイルの時に、「JN4VWH」と送信してマイクPTTスイッチを離すとすでに交信が始まっていることがほとんどでした・・・ははは(^-^;)。下三つ、いわゆるサフィックスだけ「VWH」とコールが不可欠ですね!

2007/03/30

コメント(2)

-

Acars中部地方

どうしたことか!中部地方からのAcars信号を受信している!!!ここ常置場所・岡山市でAcars信号を受信していて、今まで交信音声でもっとも東の信号は「琵琶湖上空」という音声でした。たしかに一度中部セントレア管制塔とのカンパニー交信を受信できたことがありましたが、これはある程度標高のある山陽自動車道を走行中のことでした。ところがなんと!常置場所で名古屋・岐阜あたりのAcars信号を受信して地図上にプロットされています!これはWacarsを利用して航空無線を受信するようになって、初めてのことです。ただ、東は「琵琶湖上空」、西は「大分上空」という交信音声については、比較的日常的に受信することが出来る状況だったので、プロット用に地図を「標準・山陽地方周辺」と「広域・西日本」と、個人的に用意しておきました。もしかしたら通常よりも遠くからの緯度経度の位置情報を含んだAcars信号を、飛行中の旅客機から受信することが出来るかもしれないと、たまたま今は「広域・西日本」用の地図を、解析ソフトWacarsに読み込ませていたのでした。というのも、ここ最近低気圧の通過を伴う気圧配置の変化が大きい日々が過ぎていて、短波帯の電離層反射の具合も非常に短い周期で浮き沈みが見られる場合が、ある特定の方向と距離に置いて感じられ、落ち込んだ時の了解度が5->4->3 「むり」!と一気に下がっていったり、了解できなくなったりするコンディションがありましたし、 また電離層反射を伴わない430MHzにおいても、浮き沈みの「周期が小さく」、また「浮き」の時間がほんのひと月前よりも長くなってきているのが感じられます。それならば、プロット用の地図を、範囲の広い大きい地図に差し替えておいたほうがいいかも!とふと思い立って、昨日「差し替えしたばかり」でした(^-^)。無線をするようになって、初めて「見えない電波を先読み」することができた瞬間でした。これは初めて感じるうれしさです(^-^)。管理人

2007/03/29

コメント(0)

-

エンジンノイズ

先日、ボンネットに取り付けたモービルホイップ基台からのアンテナ同軸ケーブルの長さを調整しました。無線機TR-851を車内に取り付け固定したので、無線機との位置関係が決まったことから、アンテナケーブルの長さも「必要な長さ」が決まることになりました。またそのうちと思っていた、同軸の長さ調整がやっと出来ました。いままでかなり余分の同軸を座席の下に放置していた状態でしたが、これでかなりすっきりしてきました。(それでも、1アンテナ基台 2簡易マグネット基台 3大型マグネット基台 と3系統のアンテナケーブルが後部座席足元に混在していますから、「電線を乗せてある」という感じは変わりませんが)また、ボンネットの基台に73センチのホイップを取り付けて、走行中の無線機に飛び込むノイズの様子をチェックした時「どのくらいエンジンノイズが飛び込んでくるだろうか」と思って待ち構えていたら、アイドリング中も、加速中も、エンジンノイズらしき音がまったく聞こえない、良好な状態も確認できました。良かったよかった(^-^)。管理人

2007/03/29

コメント(0)

-

7MHzの信号

7MHzで交信してみました。7MHz周波数帯の短縮ホイップアンテナとなると、非常に狭い帯域でしかアンテナ調整をすることが出来ません。どうしても7MHzアマチュア周波数帯全域で整合を取ることは不可能でした。そこで、7.030---7.060MHzの範囲では、調整済みのアンテナそのままに信号を発射します。しかし、7.060---7.090MHzの範囲では、無線機IC-703の内蔵オートチューナーをONにして、無線機を保護しての運用となります。(CWで下の周波数帯を運用するときもやはり無線機内蔵のオートチューナーを利用することになります)50MHzも21MHzも18MHzも、ダイヤルを回してみたところ信号がないので、やはりにぎやかで常に混信状態の7MHzでいくつかCQに対して、ベランダ手すりの基台に取り付けたホイップアンテナを通して、コールして交信してみました。(アンテナ調整に関しては、18MHzは運用周波数帯が小さいので全域低いVSWR値に調整可能です。21MHz、50MHzはアマチュア無線運用周波数帯がかなり大きくなるのですが、21MHzにおいては、ホイップアンテナでも、運用周波数全域で調整可能な広い帯域特性が得られます。50MHzではあまりに大きすぎる運用幅なのですが、一般的なUSBモードで運用される50.150---50.500MHzあたりは、一度の調整で十分良好な状態にすることが実現しました。)良好とはいえ短縮ホイップアンテナで10W出力の信号は、強力な信号のコールが重なり合う7MHz周波数帯では、いわゆる「パイル」状態の場合は、コールを送っても結局取ってもらえることはありませんでした。それに対して、比較的「静かな混信」のCQに対しては、レポート51から55、たまに59をいただくことが出来ています。相手局は無線機の機能をフル稼働させているのか、あまり混信の影響を受けることなく運用されているようですが、僕のほうのIC-703では「SSBフィルタ」もなく、DSPを加減してみたり、IFシフトを利用して左右の信号を少しカットしたりして、相手からの音声を受信するのが大変です(^-^)! 電離層反射のHF電波は、通信距離の要素は関係なく、その他の要素とのかかわりで、比較的良好なコンディションになっている2局間の場合には、ホイップアンテナからの10W出力でも「混信を突き抜けて強力に届いています」とレポートをいただくような、7MHzの信号になっているようです。物は試しと、音のしない18MHzバンドでCQを20分ほど出してみましたが応答はありませんでした。3級無線局になって運用可能なバンドとなった18MHzですから、今後も、時間帯などいろいろなタイミングを見計らって、18MHz周波数帯での運用を試みていこうと思っています。ところで、3.5 / 7 / 18 / 21 / 50MHzと、HF+50MHz周波数帯で、バンド移行のたびにベランダに出てホイップアンテナを取り付け替える、という作業もしだいに慣れっこになってきました(^-^;)。最初の頃ほどおっくうでも苦痛でもなくなってきたのが、不思議で、かつうれしいことです。管理人

2007/03/28

コメント(0)

-

復活50MHzホイップ

しばらく片付けていた50MHzモノバンド・ホイップアンテナを出してみました。( Comet HR50 ノンラジアル・ホイップアンテナ 全長2.13m 490g )去年の秋の初め、144/430MHz用のアンテナもベランダに用意して、混雑した状態になっていたので50MHzホイップアンテナを片付けていました。E電離層スポラディックのシーズンも終わり、地上波での交信も難しい状態なので、複数出しているアンテナの干渉を少しでも避けるため片付けたのでした。(水平偏波で運用されることの多い50MHzを、ベランダの垂直アンテナで送受信しようとしていたので効率の悪い状況でした。しかも手すりの内側、奥まったベランダ内部に垂直に立てていた状況でした。)まだEスポのシーズンではありませんが、ベランダの手すりに用意したモービルホイップ用の基台で、3.5MHz 7MHz 18MHz 21MHz とことごとく良好なVSWR値を獲得できる状況になったので、50MHzホイップアンテナも確認してみるのが、今回再び袋からアンテナを取り出して設置した目的でした。以前は、やはりモービル用のマグネット基台に、いっさいアースを取ることなくベランダの床に置いて利用していました。ホイップアンテナはコメット製HR50という2mを少し越える、非常に長いホイップアンテナで、このアンテナが「 ノンラジアル 」でした。(50MHz周波数帯はぎりぎりで、いくつかのホイップはアースを必要とし、中にはアース不要のホイップアンテナが混在する周波数帯といえそうです)今回、鉄製ベランダにアースを取って、短波帯のホイップアンテナがことごとく良好なアンテナ状態を得ているので、そこへこの「ノンラジアル50MHzホイップ・アンテナ」を取り付けて見ました。以前とは違って、今回は「 アンテナアナライザー 」でチェックしてみます(^-^)。(高価な買い物でしたが、本当にアンテナアナライザーは強力なツールです。運用周波数帯範囲内であろうが、その範囲を越えていようが、アンテナの状態=アンテナの中心周波数が一目瞭然で、すぐ次に何をどう対策したらいいか次の作業を指示してくれます!!)結果は、一般に運用で利用される周波数帯、50.100-50.400MHzで見事にVSWR値1.5以下となっていました。ノンラジアル・ホイップアンテナでもアースを取ることは、いい状態になることがあるという記事をずっと以前に読んだことがあったと思うのですが、実際にアースの取れたアンテナ基台に50MHzの2mホイップアンテナを取り付けたところ、「非常に広い帯域」でしっかりVSWR値が落ちているのが確認できました。(ここのところ短波帯では3.5MHz 7MHz で、逆に非常に狭い帯域のアンテナをずっと相手にしているので、VHF50MHzホイップアンテナの帯域の広さにあらためて気づかされました。)去年の夏、釣竿ワイヤーアンテナや、この50MHzホイップアンテナで、「 インターフェア 」に苦労をしたのですが、なんとなんと今回は、テレビへの障害がまったく生じていませんでした。電波障害が起きていたときと、今回の状況の違いは・・・○同軸が3Dから5Dの太いものに変わっていること○ノンラジアルアンテナながらアースをとっていること(以前アースなし)○VSWRが1.1-1.2と非常に低い値になっていること(以前vswr2.0以下程度)○手すりの基台から水平にホイップアンテナが突き出ていることというシステムの変化があります。インターフェアには何がどう影響するかとても予測などは出来ない類のものですが、上記のようにメモを書き出してみると、いずれも個別の側面で改良されていることになりそうですから、それらの総合的なメリットも得られているのかもしれません。ともかく「インターフェア」が発生するので50MHzバンドの常置場所での運用をあきらめていたのですが、ベランダ手すりに取り付けたアンテナ基台を利用することで、50MHzバンドもこれから安心して試すことが出来そうです(^-^)。(50MHzホイップアンテナについては、去年のEスポシーズンに、金鋸でぎこぎこと何度も何度も確認しながらエレメントをカットしていましたので!一応ある程度アンテナ調整が進んだ状態にはなっていました。 この2mを越えるホイップ「HR50」は、かなり頑丈で重量のあるホイップアンテナになっていますから、その先端部分の調整エレメントはかなり太さもあって、このエレメントカット・アンテナ調整では苦労しました。 現在のように「作業固定台になる万力」と「固定フレームに取り付けた金鋸」という道具がそろっていたら、去年のエレメントカットは楽だったと思います。去年は胡坐を組んで座って、左手でエレメントを持って、右手で布を巻いた金鋸を持って、ぎーこ、ぎーことやっていましたから(^-^;)。 そうしたトラウマ!があって、その後のホイップアンテナは「抜き差しで長さ調整する」ように出来ている第一電波工業(diamond)のホイップアンテナ[FXシリーズ]ばかりになったのでした。) 管理人

2007/03/28

コメント(2)

-

購入固定台

作業用の固定台を購入しました。今までアンテナ同軸ケーブルにコネクタを取り付けるのがほとんどですが、はんだ付けをする場合に、重いペンチを利用してそれでタイバンドを使ったり、ゴムバンドを使ったりして固定(したつもり)でハンダ付けなどの作業をしていました。過日の無線機IC-703にCWフィルタをハンダ付けする場合も、TR-851のボリューム部品付け替えも、あやうい作業になってしまっていました。先日電気ドリルも購入したことですし、ここはひとつしっかり固定できる作業台があったほうが・・・と思っていました。今日用事で出かけたついでにホームセンターに少し寄り道して、工具売り場を歩いていると(最近工具コーナーが気になってしかたない汗)固定代がいくつかの種類で並んでいるのを見かけました。どのくらいするのだろう?いわゆる「万力」という固定台がいくつかあって、どれもごつい工具ながら、思ったほど値段のするものではないことが初めて分かりました。それならば!とひとつ買うことにしました。¥700ほどでプラスティック製の軽い、小さな万力があります。これでもいいかなと思ったものの、表に出ていなくて箱で積まれているものの中に、ちょうどカメラの三脚の雲台のようになっている使いやすそうな万力がありました。¥1500ちょっとなんですねえ(^-^)。・・・・そして買って帰りました(^-^)。管理人

2007/03/27

コメント(1)

-

アドオンソフト

Microsoft Flight Simulator 2004 のアドオンソフト、エアロシム製「孤高の翼YS-11」「Approach and Landing in Japan 2004 Vol.4」が届きました。戦後初の国産旅客機・YS-11が、旅客機としてだけではなく、運輸省航空局の飛行検査機、海上自衛隊の輸送機、海上保安庁の捜索救難機、自衛隊電子戦支援機、自衛隊訓練機など、その他のYS-11の「機体」が用意されていて、さらに「ミュージアムモデル」としてシミュレーターの「限界ともいえるほど細部まで作りこんだ」「究極のモデリングがなされた」YS-11も含まれているソフトです。・・・・とここまではパッケージに書いてある要点をメモしました。これらのFS2004用のアドオンソフトでは、空港のシーナリーが手に入ります。YS-11・・・中部国際空港・南紀白浜空港・種子島空港Vol.4 ・・・オホーツク紋別空港 根室中標津空港 利尻空港 奥尻空港 コウノトリ但馬空港 神戸空港 新北九州空港 対馬空港 新種子島空港 屋久島空港 奄美大島空港 喜界島空港 与論空港航空機は、ここ最近ニュースで報道されることの多い、DHC-8-Q400 をはじめ、DHC-6-300、A321、SAAB 340B-WTなども、YS-11とともに追加されることになります。シミュレーターで操縦を楽しむのはやはりYS-11のプロペラ双発機が難しそうで、面白そうです。(こちら国内線旅客機については、機体のペイント・フリーデータTextureをダウンロードさせていただいて、FS2004に組み込みました。作者の方に感謝です。http://exe.vis.ne.jp/index.html )結局 Approach and LandingではVol.1-Vol.4まで揃えてしまうことになりました。これでシミュレーター上で国内であればどこまで行っても、空港らしきところに到着する!のではなくて、ある程度空港周辺の様子も航空写真を元にデータ処理された、空港に着陸することができるようになりました(^-^)。管理人

2007/03/25

コメント(1)

-

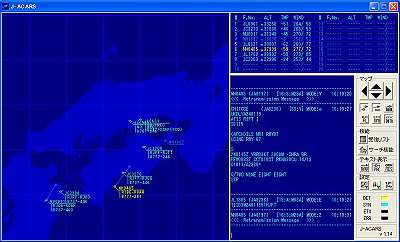

J-ACARSとWACARS

広帯域受信機(VR-5000)でAcars信号を受信して、J-ACARSとWACARSを同時に起動させて見ると、全般的にJ-ACARSの解析エラーが少なく、メッセージの復調レベルが高いのが顕著でした。J-ACARS(ただし、この場合PCのオーディオ音量調整と、無線機の音量調整はJ-ACARSに最適化した状態なので公平な評価にはなりにくいのですが、それでも一応無線機の音量調節を変化させて、ソフトWacarsの要求する音量にも合わせるように試みてみました。逆に、Wacarsに最適な音量設定を行うと、今度は逆にJ-ACARSにとって正常動作に厳しい状況になるようで、こんどはWacarsの方が順調に信号をデータ化するようです。 もし二つのソフトを最適な状態で同時に動作させようとすると、それぞれのソフトにちょうど都合のいい音量調整のポイントを見つける必要がありそうです。)WACARS無線機とWindows上での音量調整がそれぞれのソフトでうまくセットできた時の解析レベルはどうか?という視点で見ると、セットアップしても信号をメッセージデータにする時に比較的エラーの多いWacarsに対して、J-ACARSでは音量セットの後の動作が非常に安定しているのがはっきり違いとして感じられます。具体的に言えば、航空機の位置情報を含む信号を受信した場合、J-ACARSではほとんど取りこぼしなく位置情報をデータとして即座に画面にプロットされるのに対して、Wacarsでは位置情報が含まれる信号にもかかわらず完全に変換処理が出来ないままエラーとなって、地図上に航空機をプロットすることが出来ないケースが時々起こります。今後も、J-ACARSを使っていて気づいたことを、この記事の下にコメントとしてメモしていくことにします。管理人

2007/03/24

コメント(2)

-

J-Acarsフリーソフト

CQ誌付録の「エアバンドリスニング」冊子の記事に、 J-ACARS というフリーソフトについての記事があり、早速ダウンロードインストールしてみました。残念ながらすでに夜なので、131.25/131.45MHz(AM)のどちらに周波数を合わせても、日中のように飛行中の航空機がなくAcars(Aircraft Communications Addressing and Reporting System)信号を受信することが出来ず、動作を試すまでにいたりません。今までWacarsというフリーソフトのおかげで、飛行中の旅客機からのacars信号を受信、解析、表示させることが出来ていましたが、このJ-Acarsも同様のソフトであり、またそれ以上の機能と扱いやすさをそなえた優れたソフトであるように思います。ところで、しばらく(2006/08/25)前に「広帯域受信機・アマチュア無線機」と「PC本体」を部屋の中で大きく離して模様替えをして以来、Acars受信を一度もすることがありませんでした。というのも、こうしたACARS受信ソフトを利用する場合、「受信機」===「PC」を接続しなくてはいけないのですが、その接続ケーブルが以前のものを利用すると「長さ不足」でした。そのため「そのうち時間の取れるときにケーブルを用意しよう」とそのままになっていたのでした。今回新しいJ-ACARSというソフトをインストールするに当たって、長さ3m少々のケーブルを用意しました。これで広帯域受信機VR-5000の音声出力をPCへ音声入力することが出来るようになりました。(その際、最近CPU温度が高く、CPUファンがうるさくなっていたので、PCケースを開いてファンを外し、ヒートシンクを掃除しました。これは決してこまめな手入れをしている!というのではなくて、実はまったく逆です(^-^;)。ちょっとほこりを払っておこうとPCケースを空けたら、CPUヒートシンクに びーーーっしりぃ!とほこりが詰まっていて、冷却ファンがさらにほこりをぎゅーーーっ!と詰め込もうとしている・・・・有様でした(^-^;)。 PCが騒がしくなっていたわけです・・・・(--;)。)追記 さて、夜中ながら貨物便からのAcarsを受信することが出来ます。ごくたまにAcars信号をキャッチしている様子を見ると、ように思いました。 ただこれは今後日中のacars信号を受信して、さらに様子をよく見ないと判断が付かないことなので、今日はその第一印象として・・・「なんかよく動いている!」という感じを得たことをメモしておきます。ともかくなんといっても、このすばらしいプログラム「J-ACARS」を提供して下さる作者の方には感謝です(^-^)。「今日も飛行機びより」 www2.plala.or.jp/hikokibiyori/ www2.plala.or.jp/hikokibiyori/soft/jacars/index.html管理人

2007/03/23

コメント(0)

-

購入CQ誌2007.4

今日出先の書店でCQ誌(2007年4月号)を購入しました。今までほとんどCQ誌を購入してはいなかったのですが、今回は付録に「これから始めるエアバンドリスニング入門ガイド」がついてくるというので、ためしに買ってみました。まだ十分見てはいないのですが、手にとって見ると結構厚みもあって、ぱらぱらページをめくってみると面白そうな記事が並んでいるように思いました。立派な付録だと思います。またアマチュア無線の専門誌なのに、こうしてエアバンドの付録が付いてくるというのが気に入っています。もともと航空無線を始めて、その延長線上でアマチュア無線の資格を取ったり、無線局の免許を取得したりして現在に至って「アマチュア無線<も>している」自分にはうれしく、お得なCQ誌今月号でした(^-^)。管理人

2007/03/23

コメント(2)

-

ホットボンド

今回初めて「ホットボンド」というものを知って、使ってみました。今まで目にしたことはあったのですが、「何かがついてる、接着剤?」くらいまでのものでしかありませんでした。電気関係のものにも付いているのを見たような気がするのですが不確かです。(段ボール箱に付いているのを見たことがあるような気もします)今回八木アンテナの給電部に(輻射器とアンテナ同軸をはんだ付けした部分に)ホットボンドをつけました。でもホットボンドが電気を伝えるものなのか、絶縁体なのか知りませんでしたので、テスターで確認してみました。ホットボンドが冷えて固まった部分は、電気は流れないのか!確認できたので、輻射器の真ちゅうパイプと同軸の電線をはんだ付けした部分に、威勢良くホットボンドを盛り上げました。というのもこの真ちゅうパイプとのはんだ付けは、どうも怪しくビームを動かしたりしているとそのうちすぐはがれてしまいそうでした。「これだけ盛り上げて厚く塗り固めたら安心」というところまで、ホットボンドを用いました。この工作に際して、スティックがどのくらい必要か分からないので予備もあわせて購入しておきましたから、ちょっとくらい豪勢にホットボンドを盛り上げても大丈夫です。次にホットボンドを使うのがいつになるか分かりませんし(^-^;)。でも、これは本当に面白いボンドですね(^-^)。管理人

2007/03/17

コメント(0)

-

交信・6エレ八木

今日、夕方に移動途中に市内の少し見晴らしのいいところへ回り道をしました。(東山霊園のてっぺん!標高は約70mほどです。)岡山市街地を見下ろすことができ、南を見ると児島湾の向こうに児島半島が連なります。瀬戸内海とその向こうの四国は児島半島がすべてさえぎっていて見えませんが、この瀬戸内海際の半島を飛び越えてUHFの電波が届き、交信できることは確認できているので、5エリアをターゲットにダイヤルを回してみました。こちらではなかなか耳にしない、呼び出し周波数でのCQが聞こえます。コールサインは5エリアです。モービル移動中ということで電波が途切れ途切れになりますし、ノイズも非常に多いので、モービルホイップから「自作6エレ八木アンテナ」に切り替えます。デミオのボンネットに取り付けたモービルホイップ基台に、くるくると八木アンテナを取り付けて無線機に戻ったところ、幸いまだCQが聞こえたのでコールします。RS53からピークで55ということでレポートをいただきました。まだ交信途中でしたが、相手局から岡山側に対して山の陰になる・・・というコメントの途中で信号が途絶えました。昨日完成したばかりの自作6エレ八木アンテナでの初交信だったのですが、残念です。・・・と、コールサインを呼ばれました。出張から帰ったばかりの友人局が高松空港からブレイクしてくれました。こんな偶然もあるのですね、電波は。面白いですね。 ともあれこのような次第で、自作6エレ八木アンテナは、その軽快なお手軽性能を十全に発揮してくれ、まさに「もう少しゲインを!」というタイミングで見事に仕事をしてくれました。30分ほどだけど6エレ八木を試してみようと回り道をしたのですが、こうして5エリアの二局と交信も出来てうれしく思いながら、仕事先へ移動を続けたのでした。管理人

2007/03/16

コメント(0)

-

工作・八木仕上げ

自作6エレ八木アンテナの支柱・コネクタ部分を補強して、最終的に仕上げました。山登りで骨折した足首に、左右両側から添え木をするように・・・(ベランダ余っていた)少し太めの塩ビパイプを「半分に割って」添木としました。6エレ八木の支柱の塩ビ・ステンレスパイプ・M型コネクタを、テープを巻くことでおおよそ平坦にしておいて、その部分を丸ごと左右から太め塩ビパイプの添え木ではさみ、その上でさらにテープをぐるぐる巻きにしました。M型コネクタのしっかりしたリングの部分も挟んだので、これで6エレ八木アンテナをマグネット基台にさしても、ぐらぐらする度合いがとても小さくなりました。また、支柱付け根・コネクタ部分が結果として「楕円形」になりましたので、ここを掴んでモービルホイップ・マグネット基台にぐるぐるぐるぐるとねじ込むのに、手の感触が良くなることとなりました。絶縁テープは端からはがれてくるので、それを止めるためにブチルゴムを上下両端にまいて作業終了です。今回、塩ビパイプを二つに裂くために「のこ」も買いました。今まで「のこ刃」だけはもっていて、手元に布を巻いてひたすらごりごりやってホイップアンテナのエレメントカットや、ステンレスパイプのカットをしていたのですが、250mm規格の「塩ビパイプ・プラスティック用」という「のこ刃」と一緒に購入しました。「のこ=固定フレームというらしい」そのものが結構重量があるので、とてもよく切れて扱いやすくなりました。今までそれほど工作ツールが必要になることはなかったので、ほんとうに最小限のものしかなく、極端な話ほとんどナイフを使って多くのことをしてきました。今回の作業でも、切断面や木材のササクレなどを整えるのに活躍してくれましたが、基本的な作業はそれぞれ専門の道具で行うこととなりました。ここでも「専用の道具」の優秀さを実感することとなりました。(いやあー、それにしても一気に工具が増えてきました、うれしい悲鳴です。)管理人

2007/03/15

コメント(0)

-

工作・完成八木(追記)

6エレ八木アンテナが完成しました。さっそく郊外のずーっと見渡すことの出来る広々としたところへ行って、VSWR計でアンテナチェックしてみました。「500円八木アンテナ」のHPによると、もしアンテナ調整をする場合は輻射器のエレメントをカットするようにありました。しかし、計測結果は430MHz側でVSWR値1.2ほど、439MHz側でVSWR値1.5ほどと、全域で良好な状態でした。特に好都合なことに430MHzの狭帯域(SSB)においてVSWR値が落ちてくれていたので幸いでした。工作技術の問題で、多少不細工なところが目に付きますが(^-^;)、とりあえず試作ひとつめのアンテナはなんとか完成しました。塩ビパイプとM型コネクタの間には、ステンレスパイプを入れて両者をつないでいます。ps 作るのに手一杯で作業途中の写真はありません。アンテナチェックもカメラそのものを持ち出すのを忘れていたためやはり写真はありません。また後日撮影しておこうと思います。ps2 (追記) 部屋に持ち込んで、ポイントの各部を撮影しておきました。 アンテナチェックの時にデミオのルーフに貼り付けたマグネット基台に6エレ八木アンテナを取り付けてみたところ、一応大丈夫ではありましたが、しっかり感がありませんでした。コネクタのリングは固定してしまっているので、アンテナ全体をホイップ基台の上でくるくるくるくると回して取り付けることになります。補強はこのM型コネクタのリングを含めて、支柱全体に添え木をするように補強しておこうと思っています。ps 3 THMLタグを利用して写真を付けてアップし直したところ、すでにjr5hwq/yoshiさんからコメントをいただいていたのに、その書き込みをうっかり消してしまいました。申し訳ありませんでした。管理人

2007/03/14

コメント(3)

-

工作・八木アンテナ

430MHz周波数帯の6エレ八木アンテナを作ってみることにしました。角材とアルミパイプで組み立てます。サイズは「JASMAT 日本アマチュア衛星通信協会」のHPにある自作アンテナ紹介ページの「数値」をもとに、エレメントの長さ、エレメントの間の距離にあわせて、角材にアルミパイプを挿していきます。角材の「穴」は電気ドリルで面白いように6つ、貫通させることが出来ました(^-^)。エレメントの固定は、今回の工作で初めて利用する「ホットボンド」です。解けたボンドがむにゅむにゅと出てきて、すぐ冷えて固まりました・・・・・おもしろい(^-^)。 マストは塩ビパイプです。ベランダにあまっていた塩ビパイプは少し太すぎたので、細めのパイプを買ってきました。 まだ、6エレ八木アンテナも支柱のパイプも加工の途中ですが、工作経過の記録として写真を撮っておきました。電気ドリルやホットボンドの工作ツールを今回は購入したので、このアンテナひとつだけの支出としたら、非常に高価な6エレ八木アンテナになってしまいます(^-^;)。もし6エレがうまく出来たら、またエレメント数の違う八木アンテナを作ってみるのも面白そうです。管理人

2007/03/13

コメント(0)

-

高知・胴体着陸

今日ニュースで、前脚の出ないボンバルディアが高知空港上空を旋回して燃料を少なくしておいて、高知空港に胴体着陸する場面を見ました。今日は風が強い日でなくて、視界もあるコンディションで本当によかった。パイロットのきれいなタッチダウンと、胴体着陸時の機体の制御も何度も繰り返し映像が放送されています。

2007/03/13

コメント(2)

-

VR of TR851

TR-851から取り出したVR部品をばらしてみました。つまみの方から奥にあたる部分が、無線機の電源ON・OFFスイッチ部分でした。ここから基盤へ足が4本出ていて接続されていたことになります。つまみ手前側の部分が、スケルチとボリューム部分で、ケースの中の接点と軸とつながる白いパーツの接点が、つまみを回すと擦れるようになっていました。ここでスケルチ関連の足が3本、ボリューム関連の足が3本出ていたことになります。4本、3本、3本と合計10本の足が、この部品と基盤とをつないで機能していた様子が少し分かった気がしました。管理人

2007/03/12

コメント(1)

-

はんだの話

今回、無線機TR-851のボリューム部品を交換するために、基盤に半田付けされた10本の足を外さなくてはいけなくなりました。今までの知識では「はんだ付けされているから無理」と判断を下してしまうところなのですが、たまたま「はんだ吸い取り線」というものを使うと、半田を除去できることを記事で読んで知りました。市内の無線ショップに行った時に、かなり探し回りました。というのも勝手に「何かスポイトのような形のもの」と思い込んでいたからでした。そしてたどり着いたものをよく見ると「銅で出来たアース用平網線」の子供か孫のようなものでした。「どうやって吸わせたらいいのだろう」とまだ他の装置が必要のはず、と思って手に取ると、製品の裏側に「取扱説明書」がありました。溶けて吸い取られる・・・・・ほんとかな? まだよく分からないまま購入して帰りました。どうせまだすぐに使うことはないので、とりあえず買っておこうとそれ以上気にすることもありませんでした。今回、いきなり大事な無線機の基盤に対して扱ってしまいましたが、何よりも「はんだ吸い取り作業」を始めたとたんに基盤がどんどん焦げて真っ黒になっていくのを見て・・・きっとTR-851はもうだめだろうなあと思ったのでした。でも後になって分かったのですが、吸い取り線にはフラックス(まつやに)が含まれていて、半田こてを当てるとそれがさーーーーっと溶けて流れ出します。それが基板上に流れて広がり、そして熱を受けて変色し、黒くなります。その様子を見て、僕は基盤が熱でやられた!と思っていたようです。結果的には、もたもたすればするほど基盤は焦げて真っ黒になって見えるわけです。画像の撮影は、まだ最初のころ、あーもうこれでダメにしたな!と思った時に、妙に余裕が出て撮影したものです。基盤の配線をまたいで熱を加えて焦がしています。基盤の配線のいくつもを流れたフラックスが「結線」しています。もーーーこれではダメです(^-^;)。本当にそう思っていました。psどうやら許容範囲で、じーーーっくりこてを当てて熱を加えると、溶け出したフラックスも半田も一緒になって、吸い取り線に吸い取られていくのを目の当たりにすることが出来ました。今はもう50本ほどの足で、半田吸い取りの練習をしてみたい気分です。ps 今回無線機TR-851のボリューム交換作業をやってみようと思ったのも、以下のページで写真を見て、イメージを事前に十分持つことが出来たからこそ、のことでした。そうでなければ、とてもとても無線機をばらして、基盤を外して、さらに半田を除去してパーツ交換などという作業を「やろう」などとは思いもしないはずです(^-^;)。だいたい何をしたらいいのか僕の想像を超えている世界の話ですから。 www37.tok2.com/home/aoijf2/radio/tr851.html(hubuki様、それで僕にも無事作業が出来たのでした(^-^)/)管理人

2007/03/12

コメント(2)

-

工作ツール

今日、買い物に出たところで電動ドリル・ドライバーセットの安いものを見かけてしまいました。今までにも目にしては気になっていたのですが、今日はとうとう買ってしまいました。同じ売り場には、電動ドライバー単体で2倍、3倍の値段のものがありました。まずはちょっとした木材に小さな穴を開けることが出来ればと思っての今回の購入ですが、実際に使っていくうちにそれぞれ使い方に応じた道具になっていることもそのうち分かってくるのではと思っています。今までは、とにかくすべて手元のナイフで工作をしてきました。背の部分で厚みが5mmもある頑丈なナイフです。同軸の皮膜を切るのも、霧であけた穴を必要なサイズにまで広げるのも、無線関連以外のことでも、いつも手元においてある愛用のナイフを使っています。頑丈なナイフがあれば本当に何でも出来るのですが、それでも過日ベランダアンテナ台の「デベマウントもどき」を工作したときには、全部で8つの穴を板にあける作業では、ずいぶんふーふー言いながらの作業でした(^-^;)。ナイフは万能ツールだけに、専用ツールの方がつねに「分」があります。(逆に、あれもこれもツールを抱えなくてもいいのがナイフの最大のメリットです)今度のツールは、ねじ回し、穴あけ専用の道具ですから、かなり楽になるはずです。もちろん今後も愛用のナイフには変わらず活躍してもらいます。とりあえず「穴あけ」については、役割分担を委譲させることにします(^-^)。管理人ps JASMAT 日本アマチュア衛星通信協会 のHP記事を参考に八木アンテナを工作してみる予定です。

2007/03/12

コメント(0)

-

復活TR-851

ボリュームを付け替えた、新しいTR-851は無事動作してくれました。ボリュームつまみを回してもまったくノイズはなく、以前とは別物といってもいいほどの受信動作です。このボリュームつまみは、「電源スイッチ」「スケルチ」とも兼用になっているつまみです。それが今回、新品になりました。ボリュームパーツを交換して、他に気づいた点があります。FMモードでのスケルチの様子が少し変わったようです。スケルチを閉じていくとノイズがカットされ受信音が静かになるポイントがずいぶん手前になりました。FMモードでスケルチをセットするのに、「開放側」にかなり近い部分でセットすることになります。周波数サーチ・メモリスキャンの時に、入感した弱い信号でもスキャンが止まって受信状態になることを意味するとしたら、これは思わぬ贈り物といえそうです。あーーー、ともかくTR-851が「燃えないごみ」にならなくてよかったぁ(^-^;)。管理人 (画像は以前に撮影したものです)

2007/03/11

コメント(1)

-

TR-851補修

ケンウッドサービスセンターから、注文していたTR-851用のボリューム補修パーツ(\2000)が届きましたので、付け替え作業をしました。中古で購入したTR-851は、登場がちょうど20年前になる古い無線機なので、使っているうちにボリュームをまわすと「がががっ」「じゃっ!」とノイズが次第にひどくなってきました。それでも、音量調節をする時だけの問題ですから「まあしかたないな」とそのまま利用していたのですが、どうやら運用上で問題になる現象が頻発するようになりました。それは運用・交信中に相手から届いた音声信号が「突然小さくなってしまう」!ようになったのでした。まるでボリューム部分の接触不良のような感じで、交信中にボリュームつまみをまわして、受信音量を上下させると「がが・じゃっ」と大きな音を立てたのち、相手からの音声信号がもとの音量レベルに戻る、という具合です。そういえば数日前に5エリアで出かけている時、このモービル機で5エリア局と交信をしていて受信音がすぅーっと小さくなったので、「トラックか飛行機でも通ったのかなあ、信号が小さくなったけど今は大丈夫ですよ・・ははは」などとレポートをしていました。どうやらこの時もTR-851の20年近い時間の経過したボリュームパーツの問題だったかもしれません。(DOLさん、あの時の現象は僕の無線機の問題だった可能性が極めて大きいです)そして、昨日声をかけていただいて倉敷市の移動運用地へお邪魔して、僕も自分の車からコールサインを叫んだりさせてもらいましたが、その時に6エリアからの電波が、これははっきりと支障になるほど「急激に音声が小さくなってしまう」現象が起きていました。遠くからの、かすかな430MHzSSB音声信号を聞き取ろうとボリュームを上げたり下げたりしていましたから、一気にボリュームの接触不良のような現象が起きたのかもしれません。ともあれ、そうした現象が顕著になる前から、無線機TR-851のボリューム補修パーツが「ケンウッド・カスタマーセンター」で入手だけはしておこうと注文しておきました。もし不具合が生じるようになったらその時には、ボリュームパーツを交換してみようと、先のこととして手配していたのですが、今日ケンウッドから補修用ボリュームパーツが届いたので、一気に取替え作業をすることにしました。この補修パーツをケンウッドから入手する時に注意点をご連絡いただきました。> >■ご注意■音量可変用の「AF-VOL:R23-9402-05」は、両面基板に装着されております。 基板の両面にパターンがございますため、取り外し方を誤ると基板のパターンを剥離してしまいます。剥離された場合は、表裏で回路が切れてしまうかたちとなり、正常状態へ元へ戻すことが出来なくなります。基板の手配は出来ません。これはプレッシャーになりました(^-^;)。僕のTR-851がすごくいい状態になるか、それとも手に入れて日が浅いのに「燃えないごみ」になるかという話です。だから・・・どうしてもボリュームのいわゆる「ガリ」というのがひどくなって、無線機としてまともに使えなくなったときのための「備え」のつもりだったのでした。でも昨日の倉敷市移動運用であまりにひどい状態で差支えが確認されたので、「かけ」にでることにしました。(ちなみに半田付けの「経歴」は、アマチュア無線をするようになって同軸ケーブルにコネクタを取り付けるために、「こて」を買って「はんだ」を用意したような次第です(--;) )まず、TR-851をデミオから取り外してきました。(無線機を取り付けてから、その後いったい何度付けたり外したりしたことか・・・まだまだ続きそうです) 「さあやるぞ」とTR-851をバラしていきます。フロントパネルをはずして、ボリュームつまみ、RITつまみ、メインダイヤルがその裏に基盤と接続されています。基盤とボリュームとはコネクタで接続されていますので、それを精密ドライバを使って少しずつ外しにかかります。そうして、取り外したボリュームがトップの写真です。ボリュームそのものはさらに小さな基盤に半田付けされています。補修部品で届いたものが基盤ごとユニットになった部品であれば、何の問題もなかったのですが、届いたのはボリューム本体だけです。ボリュームの裏には「10本の足」が出ていて、それが基盤を突き抜けていて、その足と基盤が半田付けされているので、その足ひとつずつ半田を「吸い取り線」を利用しながら除去していきます。 吸い取り線とこてをあてるとじじっと音がして煙がすぅーーーっとあがります。「基盤を壊さないかな」「基板上の配線を傷つけないかな」「熱を与えすぎてだめにしてないかな」・・・だいたい「吸い取り線」を買ったのも今回初めてですし、使ったことは今まで一度もありません(^-^;)。(この低レベルだと「かけ」にもならないかもしれません)相手が10本もあります。僕にとっては大変な作業です。・・・・でも幸か不幸か10本もあると・・なんと初挑戦であってもそれなりに習熟するものなのですねえ(^-^;)。しだいに要領が分かってきて、作業の後半は非常に手際よく半田を吸い取ることができて、ボリューム本体の足をすぅっっと抜き取ることができるほど、きれいに半田を除去することができるようになりました(^-^)。 そこで最初のころのまだ十分に半田を吸い取ることができていない足に戻って作業を繰り返します。最後には、ころっ!とTR-851のボリューム本体が基盤から外れました(^-^)/この段階で、僕が基盤を壊しているのか、いないのか、(すなわちお気に入りの無線機TR-851をダメにしたのかどうか)それは分かりません。とりあえず、分解作業は終わったので、今度は新品ボリュームパーツを取り付けて無線機を元の状態に組み立てなおすだけです。新しいボリュームの10本の足を少し位置調整して基盤に載せ、裏から半田付けします。基板上の配線をバイパスしないように「こて」をあてる角度を工夫しながら、10ヶ所の半田付けをします。(先の吸い取り線を使った半田除去を思うと、あまりに簡単で、あまりにうまくできるのでびっくりです!)あとはボリューム・基盤を、無線機のメインの基盤にコネクタで取り付けます。後の組み立ては「ねじ止め」だけです。いくつものねじを順序良く取り付けて無線機を組みなおすのですが、半田・こてを手にしてなくてもいい「開放感」から、楽で楽しい作業です(^-^)/さあ、見た目は元の姿になりました。でも以前のようにTR-851が動作するかどうかは分かりません。後は動作確認をするだけです。管理人

2007/03/11

コメント(7)

-

アンテナの違い

今回、28エレスタックという移動運用局のアンテナと、自分の73cmのモービルホイップで同じ6エリアと1エリアからの430MHzSSB信号電波を聞くことが出来ました。(1エリア都内とこちら倉敷市では、550kmを越える通信距離になるのを帰宅して地図で確認しました。)何より顕著な違いは「狭帯域でのFM電波の混信」でした。6エリア北九州に向けられた強烈なビームアンテナには、倉敷市と結ぶ約300km弱の直線上にある電波がキャッチされます。比較のために自分の車に乗り込んで無線機からの音を聞いてみるのですが、車のルーフに取り付けたホイップアンテナでは「まったく混信の影響」はありません。しかし、移動局の車に戻ると、あいかわらずバンドプラン狭帯域の周波数におけるFMモードでの交信の混信が、雷のノイズに近い音で常に連続して聞こえてきます。そのなかで交信相手局のSSB音声信号を聞き分けて、交信しているのですから、その現場で目撃しているにもかかわらず「信じがたい光景」でもありました(^-^;)。管理人

2007/03/11

コメント(0)

-

遠距離装備

昨日、移動運用におじゃまして、無線機器やアンテナなどの装備なども目の当たりにすることが出来ました。長年の運用からBUO局もBHW局も、様々な工夫がなされた装備が、車の中にきれいに整然と配置され、運用しやすくシャックを構築されていました。それでも印象的だったのが、お二方の「耳」でした。一方では「お、聞こえてる、聞こえてる」と通りすがりに6エリアからの信号を耳にしてつぶやかれています。また一方では、車内でペンを持って聞こえてきた信号を聞きながらログをつけています。しかし、僕には「聞こえません」。430MHzSSBの遠距離交信で、スケルチ開放状態の無線機スピーカーから聞こえてくるノイズの中にある、音声信号を両局ともどうやら「普通に聞いている」ようすなのです。電源、無線機、アンテナ、その他装備に・・・・さらにUHV・SSB専用の「耳」は「基本装備・必需品」のようです(^-^;)。管理人

2007/03/11

コメント(1)

-

移動・倉敷市

今日はローカル局に移動運用の連絡をいただいて、とりあえずおじゃましてみることにしました。倉敷市の山の上で、430MHzSSBでの遠距離交信をローカルの2局が運用されていました。僕が到着した時には、すでに6エリアと1エリアの交信が成立していました。6エリアの移動局は運用地を変更しながらのスケジュール交信でした。運用地では2台の移動局の車のルーフに「ローテーター」「マスト」「28エレ八木アンテナ・スタック」が高々とそびえて、首をそらすように見上げると青空の中に巨大なスタックアンテナがキラキラしていました。その後、僕も過日デミオに取り付けた430MHzモノバンド・オールモード無線機TR-851に、ルーフのマグネット基台モービルホイップで「参加?」することになりました(^-^;)。通常利用している40センチほどのホイップでは何も信号が存在しません。そこで少し利得の高い73cmのホイップ(スーパーゲイナーミニ)を取り付けてダイヤルを回してみます。すると6エリアからの信号が入感しました。そこでおおおっ!と喜んだのですが、が・・・音声信号と分かるだけで全く了解することが出来ませんでした。ふと気づくと昼前まで青空で暖かい日差しがあったのに、空一面雲で覆われてしまっていて少し寒さを感じるような天気に変わっていました。それならば!とローカル局が1mを越えるさらに利得の高いホイップアンテナを貸して下さることになり、73センチと付け替えて見たところ、今度は了解することの出来る部分の多い音声信号になりました!今日も交信途中をワッチしていると6エリアからの信号が「浮き沈み」をしているようすがありましたので、文字通りだめでもともと!とコールさせていただくことになりました。何度も何度も4エリア倉敷からコールしました。(6エリアの移動局にも辛抱強く試みていただきました。6エリア移動局は18エレ八木アンテナということでした)結果は、何度も倉敷から重ねて送ることで僕のコールサインの6文字の中のいくつかは届きましたが、最終的にはコールサインが届かず交信不成立で終わりました。交信は不成立でしたが、40cmー>73cmー>127cm(スーパーゲイナー)とホイップアンテナを付け替えていくにしたがって、はっきりと明確に体感することの出来る受信信号の違いを経験することが出来た、今回の試みは僕にとってはとても貴重な経験でした。本当にぎりぎりの信号電波を何とか扱おうとする試みは、僕にとっては初めてのことでした。この経験のおかげで、「もし3エレ八木があったら」「もし10エレシングルなら」「もし10エレスタックにしていたら」と、現実味を帯びた「期待」と「楽しみ」を身近に感じることが出来ました。声をかけていただいたBUO局、BHW局と、ホイップアンテナからの信号を九州の地で受信仕様として下さったDOS局には感謝、感謝です。ありがとうございました。それから、同じシステムながら交信してくださった、淡路島移動のFAU局、高松市のDOL局、ありがとうございました。管理人 (ps午後遅くには小雨が降り始め、帰路ではワイパー稼動でした)

2007/03/10

コメント(9)

-

新築住宅

土地を買って家を建てた・・・・わけではありません(^-^;)。常置場所ベランダのアンテナにとって、南西方向へ約60度ほど空の開けた部分があると何度か記述、メモしてきましたが、その一番西の方角に建て替えられた新築の住宅が一軒完成間近になりました。430MHzのアンテナ同軸を5D->10Dの太さに変更して、「聞こえなかったものが聞こえるようにはならない」と思ったのに、聞こえるようになった信号があることに気づきました。帰宅の遅い金曜日の夜、風呂から出てきて無線機に電源を入れスキャンしてみると、今までにも何度か聞いたことのある音声信号でしない局同士のラグチュー周波数でスキャンがストップしました。いつも同じスタイルなので、今まで何度か耳にした事のある無線局の電波棚と思っていたら・・・・なんと相手局の音声信号が聞こえてきます!!!(^-^;)というのも、今まで一度も相手局の音声信号は内容が了解できるほどの信号にならず、聞こえたことはありません。それが今夜ははっきり聞こえます。了解度はもちろん5、信号強度は9にはならないものの5以上です!実用信号としては十分な強度です。おおお10D同軸にするとこんなこともあるのか!と感動的でもありました。・・・が、ベランダの今までと同じ3エレ八木アンテナで、同軸ケーブルを効率のいい太いものに交換したからと言って、ここまで「聞こえなかったものが聞こえる」のは、「おかしい」と思えてきました。それで一つ一つ要素を考えていって、電波の反射の点で何か近所にマンションやビルが建ったかなあと思った時、「あー、二階建ての新築が!」と思い至ったのでした。常置場所ベランダの向こうの中庭の空間には、とにかく反射して反射してきた電波が「いる」としか思えない状況なので、そこに普通の二階建ての一軒家であっても、またさらに反射の具合が変化する可能性は大きいだろうと思ったのでした。 「げたをひっくりかえした、二枚の歯の底」ような常置場所の前の中庭に隣接する位置の、新築一軒家です。今まで受信できていなかった相手局の電波にとって、反射電波を変化させる「反射板」のひとつにその新築の家が相当する可能性もなきにしもあらずです。もちろん受信電波を効率よく無線機まで届けてくれる10Dの太さの同軸ケーブルも少なからず貢献してくれてはいると思いますが、例えば、今夜は相手無線局のビームも向きがいつもとことなったのかもしれませんし、僕のほうでも3エレ八木アンテナの微妙なビーム方向が違っているかもしれません。とにかく「今まで聞こえていなかった信号が聞こえる」ようになりました。いろいろな複数の要素の絡み合いで生じる電波のありようは本当に興味深いものです。あるひとつの現象を捉えて「ああ、それは○○で、○○だから、あたりまえです。まちがいない!」というのは、「一つの木片が燃えると熱を感じることが出来、こうして煙になります。つまりすべてのものは固体・液体・気体と変化するものなのです。これがこれからの科学というものです!」と19世紀ヨーロッパの科学偏重主義と大差の無い幼稚な捉え方であり、カルト宗教にも近いとも言えそうですが、それでも、やはりいつも少しずつでも「断片」を捉えていくしかないのかもしれません。どうしても、何とか理解したい、なんとか把握してみたいと思ってしまうとしたら、もうそれしか方法はありません。 でもそうしたそうした個人的な働きかけ、活動が面白く楽しいのですから、幸いです(^-^)。アマチュア無線は面白いなー。管理人

2007/03/09

コメント(0)

-

CW帯のANF

7MHzCW帯での妨害・ビート音に対して、無線機のANF(オート・ノッチフィルタ)機能をオンにして対応すると・・・・CW・モールス信号そのものまで・・・消えてしまう(^-^;)。通常の短波帯SSBモード交信に対して妨害になるビート音は、最初からANFをオンにしていれば、いくら信号音が出てきても交信している音声信号はきれいに受信できるものの、交信を妨害するビート音と同様の「種族」のモールス信号音を、ANFは交信に必要な信号とは識別してくれませんでした。強力な抗がん剤と同じく、効果を加減することが出来れば対応することが出来る可能性もあることになるのでしょう。同じアイコムの上位機種を見るとノッチ機能については、「オート・ノッチ」と「マニュアル・ノッチ」が選択できるようになっていて、マニュアルノッチ機能を使う場合は、フロントパネルのつまみを使って調整するようになっていました。ちなみに、常置場所のIC-275とIC-375には、ノッチ機能ボタンと調整つまみが付いています。でも、7MHz周波数帯に出てくるような、交信先を探して見つけてはぴーーーーーぃってやってる妨害局の出現を144MHzや430MHzのSSBではまだ聴いたことがありません。 275/375のこの機能もとりはずしてIC-703に「ぱちんと取り付け」することができればいいのに! (^-^) 管理人

2007/03/09

コメント(0)

-

練習用発振器

ショップに行った時、800円でCW練習用発振器を見つけてしまい、つい買ってしまいました。中には電池が入っていて後は電鍵のケーブルをネジで発振器に取り付けるだけです。二つのつまみは「音量調節」と「音程調節」を変更するものでした。今までブレークインをOFFに設定した無線機に電鍵を接続して練習していましたが、これで非常に簡単に縦振り打鍵練習を始めることが出来ます。 管理人

2007/03/09

コメント(0)

-

10DFB常置場所

急な用事で買い物に出かけなくてはいけなくなったついでに、市内のパーツショップへ寄ってアンテナ用同軸ケーブル・10DFBを買ってきました。常置場所の430MHz無線機・IC-375と、ベランダのアンテナ台の八木アンテナを接続するアンテナ同軸ケーブルを、5DFB-->10DFB(長さ8m)に変更しました。まだ十分に確認できていませんが、市内から届く、いくつもの430MHz電波が無線機まで強く入感していることは、無線機のSメーターが一番右端まで行って「ぴたりと張り付いた」ように動かない様子でまず判断できました。これからさらに、ビーコン代わりの各地のレピータ信号を受信することで確認、判断することが出来ると思います。とりあえず5エリア四国のレピータのいくつかが今までの受信感度とは「大きく異なる入感」をしているのが、すぐ分かりました。ps discoverさん、また都合の構わない時に実験をお願いしたいと思います。ps 確定申告を仕上げてプリントアウトしようとしたら、プリンタがとたんに故障してしまいました。受け入れがたいデータ信号がプリンタに届いたのでしょうか(^-^;)・・冗談笑。管理人

2007/03/08

コメント(6)

-

混雑7MHz

春の嵐が日本列島を通過する、大きな気圧配置の変化のこの数日、HF周波数帯は日替わりのようにコンディションが変化しているように思います。今日は中庸のコンディションのようで、バンド全体に電波が交信をしていて、かなり重なり合った状態で混信の中交信が行われています(1KHzごとに電波を出して交信している局がずらりとならんでいたりするケースが多い)。さらに各局、「聞こえなくなったり」「聞こえるようになったり」と秒単位のコンディション(電離層反射)の変化に翻弄されているようです。そんな中でも、常置場所ベランダ手すりに取り付けた7MHzモノバンド・ホイップアンテナは良好な受信と、まずまずの送信をしてくれています。決していい状態ではないものの、中には59のレポートをいただいて、IC-703(10W)とホイップアンテナで交信が成立していたりします。先日IC-703にCWフィルタ(500Hz)を組み込みましたが、こうしたきびしい混信状態の7MHz周波数帯にアクセスすると「SSBナローフィルタ(1.8kHz)」が欲しくなります。これもフィルタの「ありがたい効能」をCWで知ってしまったため、以前にもましてフィルタが欲しいなあと思ってしまいます。このきびしい7MHzバンドに対して無線機IC-703では、DSPのノイズリダクションを適度なレベルで「交信音声以外のレベルを相対的におさえて」、さらにアイコムの呼称でいう「IFシフト」つまみを使って「フィルタ通過帯域をずらす」ことで、上下のきついかぶりを交わして、聞きやすい、交信しやすい状態にしています。例えばもしIC-7000のような「デジタルIFフィルタ」が搭載された無線機だったら、その時の受信状態に応じて、きっと最適な調整が出来そうだなと思います。 50MHzも21MHzもそれほどの混信はありませんし、3.5MHzにしても7MHzほどの大混雑はありませんから、こうした無線機の機能は、「7MHz帯SSB交信」のための機能といっても良さそうです。例えば、常置場所で144MHzにアクセスするのに利用している無線機IC-275には、20年前当時「PBT」と名づけられた機能が組み込まれています。「パス・バンド・チューニング」という呼称で説明書に書かれています。(同じIC-275でも前期タイプにPBTがついていて、後期タイプはデータ通信用のDATA LEVELというつまみに変化してしまいます。ちなみに常置場所のIC-375の方はこの後者のつまみがついています。)ところが、こちら4エリア岡山市において144MHzバンドのSSBで、PBTつまみを回して調整しないと、音声信号がきちんと聞こえない!という状況になることは、今まで一度もありません(^-^;)。 というよりも、144MHzバンドのSSBでメインダイヤルを回して、SSB交信電波信号をバンド内にいくつも見つけることが出来たことは、一度もありません(^-^)。あーこのIC-275のPBTを取り外して、IC-703に「ぱちん!と取り付ける」ことができたらいいのに(^-^;)。ps そうそう、7MHzには常にダイヤルを回して、交信している所を見つけては、ぴーーーーーーーーーーーーーーーーーーーぃ、ぴーー、ぴーー、と妨害波を出している人がいつもいますね(^-^)。IC-703ではANF(オートノッチフィルタ)はボタン一つでON・OFFするだけなのですが、これを一押しするとビート音はすぅっと消えて、交信音声だけが聞こえてくるようになります。 重装備の短波帯専用の無線機ユーザーは、「混信」も「妨害」もフロントパネルのボタンやつまみをちょっと操作することで、交信相手との信号だけを浮かび上がらせることが出来るのでしょうね。IC-703のようなコンパクトな無線機と、巨大な高額の無線機と何が違うのだろうか?と開局当初大きな疑問でした。きっとそのうち分かるようになるだろうと思っていましたが、こうしてちょっと分かりかけてきたように思います。 その意味でも、IC-7000というコンパクトな無線機は、パネル操作で下の階層に機能が隠れていることはあるかもしれませんが、上級機譲りの機能を満載しているようですから、短波帯の電波を扱うのには非常に強力なツールになっているのではと想像しています。管理人

2007/03/07

コメント(1)

-

ビーム回転

以前は塩ビパイクに取り付けていた3エレ八木アンテナを、今回はDiamond製の10エレオプション「片支持アーム」の先に取り付けました。ノンラジアルの50MHzホイップアンテナを水平に取り付けて中庭に突き出すつもりだったのですが、ホイップを取り付ける基台部分がまだ出来ていないので、当分430MHz3エレ八木アンテナを取り付けても不都合はありません。今のところ、「片支持アーム」「塩ビパイプ」のどちらからが一方を利用することになるので、ベランダへ出て手でビームの向きを変えるのに、「取っ手」にもなってとても好都合です。(^-^;)ps後ろにあるのが、塩ビパイプの先につけたディスコーンです。先日の強風でゆらりゆらりとゆれていました。もう少し手すりの上のほうで固定することができるので、取り付け位置を少し変更した方が良さそうです。管理人

2007/03/06

コメント(0)

-

組立10エレ・スタック

10エレ八木アンテナをスタックにしてアンテナ台に取り付けてみました。純正スタックケーブルは8Dの太さの同軸ケーブルになっていました。430MHz周波数帯の、隣町のレピータに周波数を合わせてみると、今まで内容が時々了解できないことがあるという状態で受信できていたものが、完全に音声信号を了解することが出来るようになっていました。常置場所とレピータの関係の違いか、5エリア香川県仲多度郡琴南町のレピータがすぐ近くの無線局の電波のように受信できるようになりました。ただし10エレスタックのビーム方向は、空の開けた南西方向ではなくて、中庭の向こう側にそびえ立つ1号館の「ど真ん中」でした(^-^;)!しかし、430MHz周波数帯でダイヤルを合わせるようになった最初の頃から利用している、3エレ八木アンテナがもともととても感度のいいアンテナなので、スタックを再び解体してもとの3エレに戻しても、大きな不都合はありません。ベランダに届く電波のほとんどが反射による電波の可能性が高いので、かえって3エレ八木アンテナのほうが好都合のような感触です。指向性の強い10エレスタックアンテナが、ビームから外れて切り落とした電波を、3エレ八木アンテナは広くかき集めているように思えるケースが少なくないようです。管理人

2007/03/06

コメント(0)

-

強風のホイップ

春の嵐の強風の中、ベランダ手すりに取り付けたモービル・ホイップアンテナがどんな様子か興味を持って眺めてみました。基台はアルミ板を折り曲げたものにつけてあるので、基台部分からホイップアンテナまで比較的自在に動くことの出来る状態です。すると、不規則な突風性の強風にあおられて、ホイップアンテナはぶるぶる振動したり、エレメントの先の部分がぶんぶん回ったり、アンテナ全体がSの字に波打つような姿になったり、とめまぐるしい変化の様子でした。アルミ板の基台の部分も、外部の力に対して柔軟に反応してくれていて、基台からアンテナまで、一家総出で春の嵐に立ち向かっている様子でした。その様子には安心しましたが、それでもアンテナの揺れ方はとても気楽に眺めることが出来るものではありませんでした。管理人

2007/03/05

コメント(0)

-

良好7MHz

発達中の低気圧が日本列島を通過通なので、もしかして・・・と少し7MHzバンドでダイヤルを回してみると、非常に良好なコンディションのようでした。こちら西日本は午後になって「快晴」で、すでに通過後の強風が吹き始めています。 管理人

2007/03/05

コメント(1)

全411件 (411件中 1-50件目)